PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

座間のひまわり畑から相模川を渡り厚木市の若宮公園へ向かう。

8月18日(水) 11:04

相模川を渡り県道42号線(藤沢座間厚木線)を進むが、西の空は雲が厚い

国道129号との関口立体

長坂立体

県道42号線(藤沢座間厚木線)を、厚木市街、愛川方面へ

11:43

若宮公園駐車場

所在地:神奈川県厚木市森の里1丁目38-39

奥にトイレがある

江ノ電の江ノ島駅前にも同じようなものがあったが、

こちらのスズメは衣裳なし

若宮公園駐車場

駐車料金は無料でトイレもある

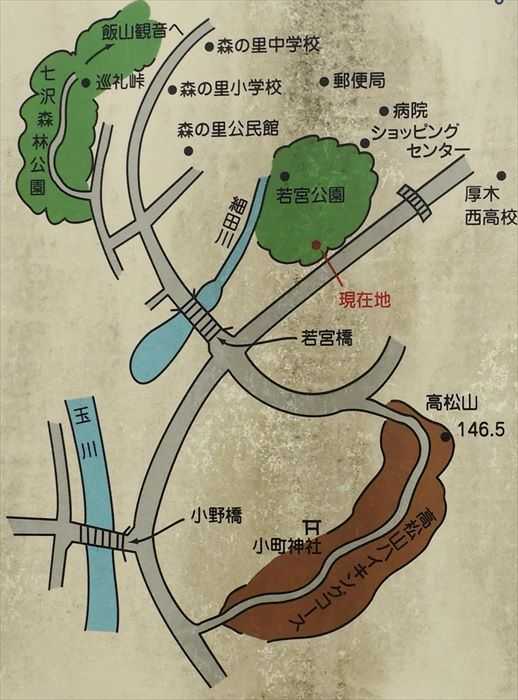

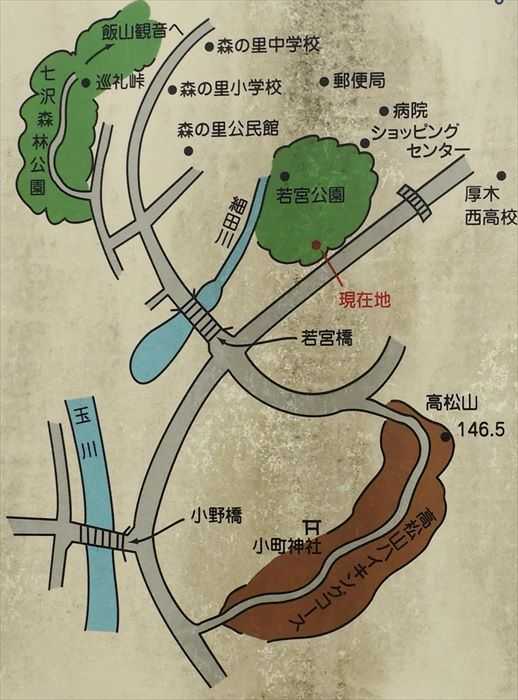

森の里地区案内

森の里ニュータウンは、昭和45年から14年の歳月をかけて、丘陵と谷戸を切り開き分譲住宅地

として街づくりが始まりました。

玉川と細田川に挟まれた山あいには、縄文時代から各時代にわたる数多くの遺跡が発掘されまし

た。出土した土器などによって江戸時代中頃ここに若宮八幡宮があったと伝えられ、橋の名もこ

れに由来したと思われます。

道など自然に恵まれ、楽しく憩いの場所として親しまれています。また、公民館・学校・病院・

銀行・郵便局・企業の研究所・ショッピングセンターなどもあり、住み良い環境となっています。

平成12年3月吉日

厚木らしさの創造推進事業玉川地区協議会

若宮公園周辺

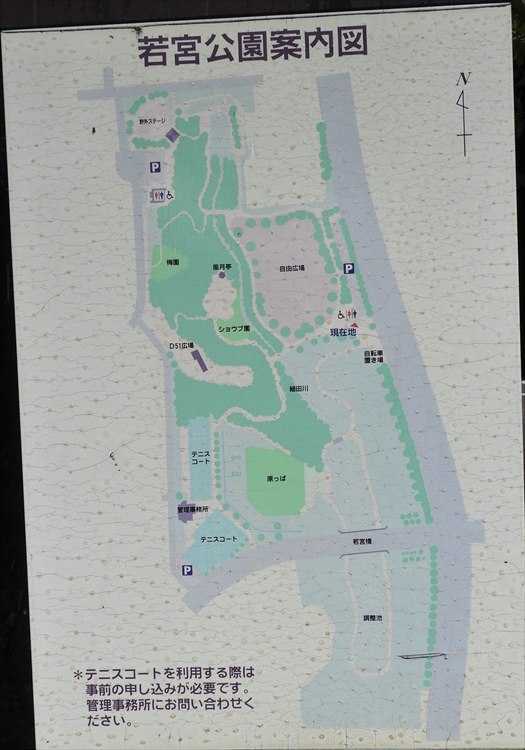

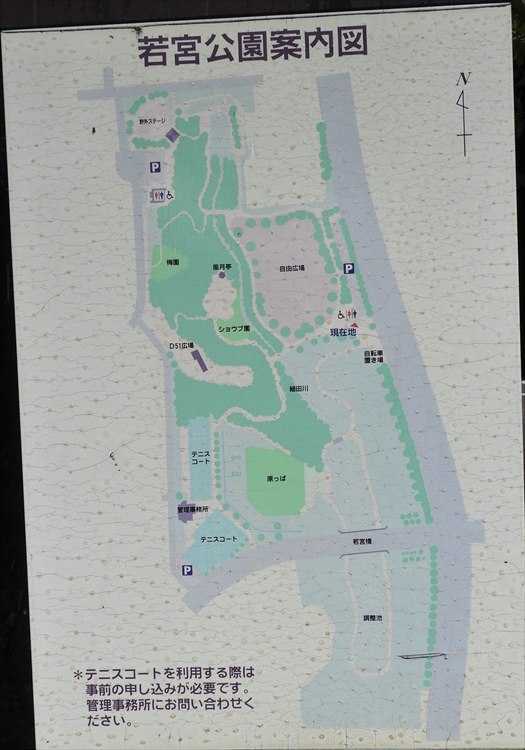

園内には広い芝生広場や野外ステージ、テニスコートがあり、幅広く楽しむことができる。

西側には「D51形蒸気機関車(1119号機)」が展示されている。

また、4月末には、対岸から対岸にこいのぼりが泳ぐ

園内には厚木市の友好都市である揚州市(中華人民共和国)から寄贈された「風月亭」がある

森の里行バスが走るケヤキ並木。

公園の北側に「スーパー三和 森の里店」が隣接。

この奥に、春先に訪れた「あつぎつつじの丘公園」がある

厚木市街方面

11月下旬になると、モミジが真っ赤に染まり、とてもきれいだと

細田川に架かる若宮橋

公園の南側の「若宮橋」のたもとには調整池があり、洪水時には川の下流に流入する水の量を

抑えるよう設計されている

公園内を散策したかったが雨が止まず今回は諦める

雨の中に、タカサゴユリが咲く

12:13

伊勢原経由で帰るので、途中にある「寿雀卵」の卵を購入することに。

第二東名高速道の高架橋。

この先を右折すると、伊勢原大山I.C、「名古屋方面へ行けません」と

日向・大山方面

第二東名高速道の高架橋

12:17

県道63号線沿いにある、

寿雀卵生産直売 三本松店

所在地:神奈川県伊勢原市上粕屋47

開店時間の9時頃は車が列を成しているが、この時間はスムーズに駐車場ヘ

県道63号線を南下すると国道246号の市役所入口交差点へ

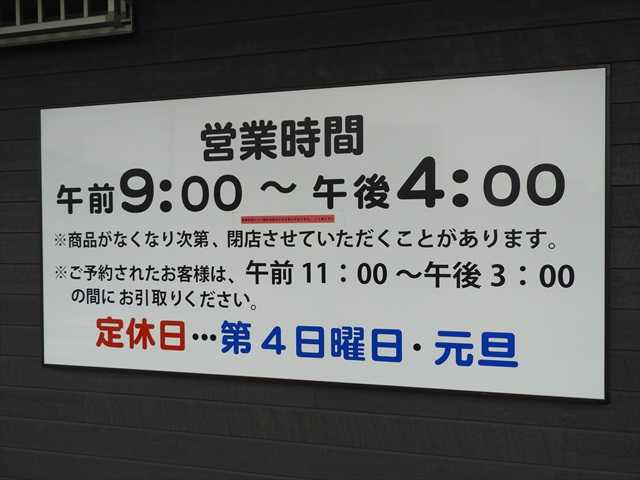

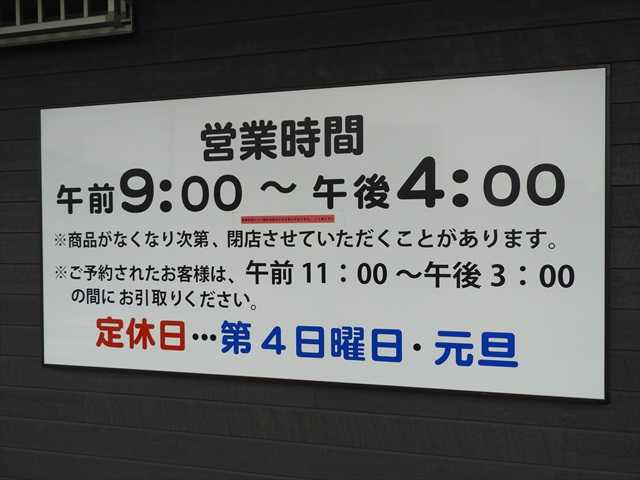

営業時間 午前9:00 ~ 午後4:00

※ 商品がなくなり次第、閉店させていただくことがあります。

※ ご予約されたお客様は、午前11:00 ~ 午後3:00 の間にお引取りください。

定休日 ・・・ 第4日曜日・元旦

商品ラインナップ

時間が遅く、MSサイズ、小玉ミックスしかなく、MSを2パック購入 319円(税込み)。

夜は卵かけごはんに、久しぶりに食べたが美味しかった!!!

数年前に店舗、駐車場が改築された。

会員にもなれポイントが

振り返り、県道63号線の大山方面

12:39

市役所入口交差点を左折し、国道246号を東方向へ走り下糟屋交差点を右方向へ入り直ぐに、

糟屋庄百二十七ヶ村の総鎮守 延喜式内 高部屋神社

所在地:神奈川県伊勢原市下糟屋2202

駐車場は本殿裏にあるとのことで駐車し、鳥居前に

雨の中鳥居を潜り、正面に拝殿、右に手水舎。

境内の樹は、指定保存樹木「いちょう」で青い銀杏が落ちていた。

手水舎には、コロナ対策で消毒が置かれていた

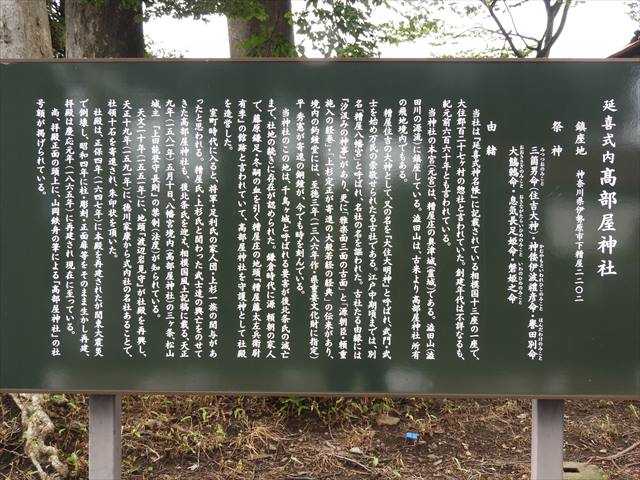

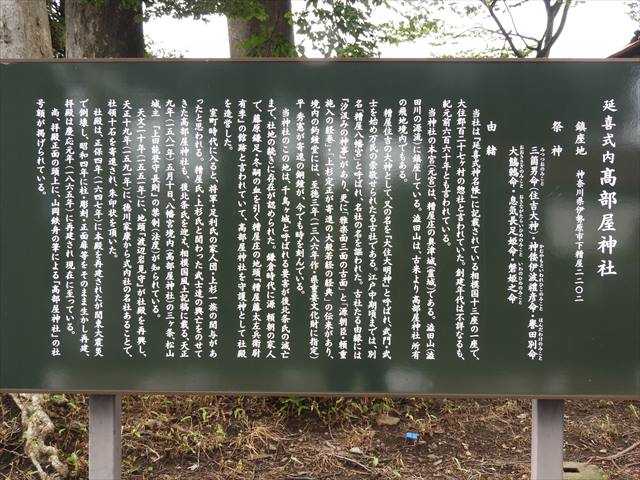

延喜式内 高部屋神社

祭 神

三箇男命(みつつおのみこと)(住吉神社)・神倭伊波禮彦命・誉田別命・大鷦鷯命・息気長足

姫命・磐姫之命

由 緒

当社は『延喜式神名帳』に記載されている相模国十三座の一座で、大住郡127ヶ村の惣社と

言われていた。創建年代は不詳なるも、紀元前660年とも言われている。

当神社の本宮(元宮)は、糟屋庄の奥津城(霊城)である。澁田山(澁田川の源流)に鎮座してい

る。澁田山は、古来より高部屋神社所有の飛地境内でもある。

糟屋住吉の大神として、又の名を『大住大明神』と呼ばれ、武門・武士を始め万民の崇敬せ

られたる古社である。江戸中期頃までは、別名「糟屋八幡宮」と呼ばれ、名社の名を謳われ

た。古社たる由縁には『汐汲みの神事』があり、更に「雅楽面三面の古面」と「源朝臣・頼

重施入の経巻」・「上杉定正が寄進の大般若経の経典」の伝承があり、境内の釣鐘堂には、

至徳3年(1386年作・県重要文化財に指定)平秀憲が寄進の銅鐘が、今でも時を刻んでいる。

当神社のこの地は、千鳥ヶ城と呼ばれる要害が後北条氏の滅亡まで、社地の続きに存在が認

められた。鎌倉時代に源頼朝の家人で藤原鎌足・冬嗣の血を引く糟屋庄の地頭『糟屋藤太左

兵衛尉有季』の館跡と言われていて、高部屋神社を守護神として社殿を造営した。

室町時代に入ると、将軍・足利氏の家人団・上杉一族の関与があったと思われる。糟屋氏・

上杉氏と関わった武士達の興亡をのせてきた高部屋神社も、後北条氏を迎え、相模国風土記

稿に載る、天正9年(1581)5月10日、八幡宮境内(高部屋神社)の三ヶ条、松山城主『上田能

登守長則』の禁制(法度)が知られている。

天文20年(1551)に地頭『渡辺岩見守』が社殿を再興し、天正19年(1591)に、徳川家康から

式内社の名社であることで、社領十石を寄進され、朱印状を頂いた。

社殿は、正保4年(1647)に本殿を再建されたが関東大震災で倒壊し、昭和4年に柱・彫刻・

正面扉等をそのまま生かし再建、拝殿は慶応元年(1865)に再建され現在に至っている。

尚、拝殿正面の頭上に、山岡鉄舟の筆による『高部屋神社』の社号額が掲げられている。

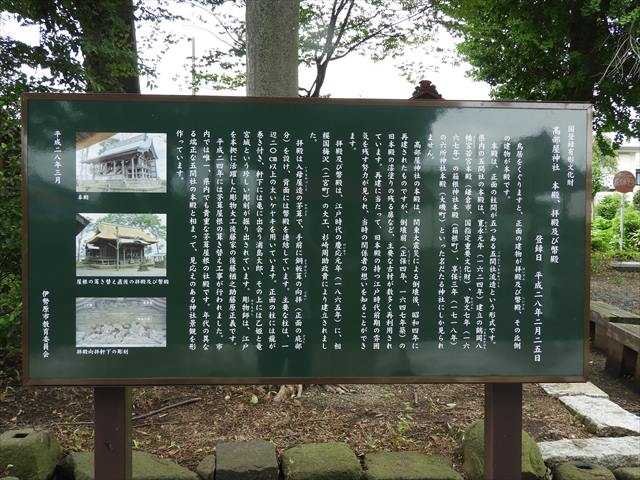

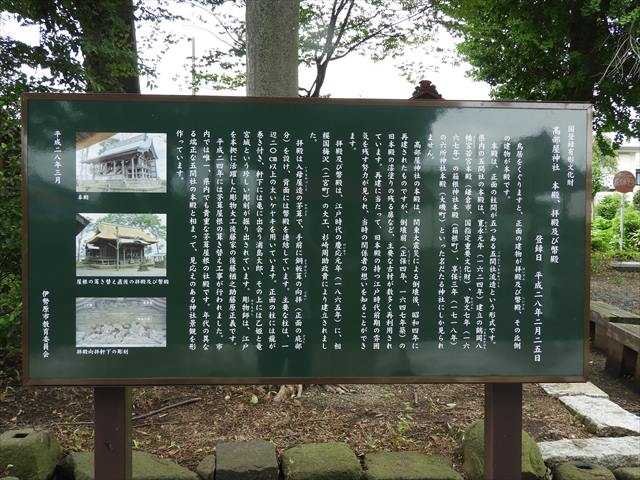

国登録有形文化財

高部屋神社 本殿、拝殿及び幣殿

登録日 平成28年2月25日

鳥居をくぐりますと、正面の建物が拝殿及び幣殿、その北側の建物が本殿です。

本殿は、正面の柱間が五つある五間社流造という形式です。県内の五間社の本殿は、寛永元年(

1624)建立の鶴岡八幡宮若宮本殿(鎌倉市、国指定重要文化財)、寛文7年(1667)の箱根神社本殿

(箱根町)、享保3年(1718)の六所神社本殿(大磯町)といった名だたる神社にしか見られません。

高部屋神社の本殿は、関東大震災による倒壊後、昭和4年に再建されたものですが、倒壊前(正保

4年、1647年築)の旧本殿の漆塗りの残る扉など、主要な古材が数多く再利用されています。

再建に当たって、旧本殿の持つ江戸時代前期の雰囲気を残す努力が見られ、当時の関係者の想い

を知ることができます。

拝殿及び幣殿は、江戸時代の慶応元年(1865)に、相模国梅沢(二宮町)の大工、杉崎周助政貴によ

り建立されました。

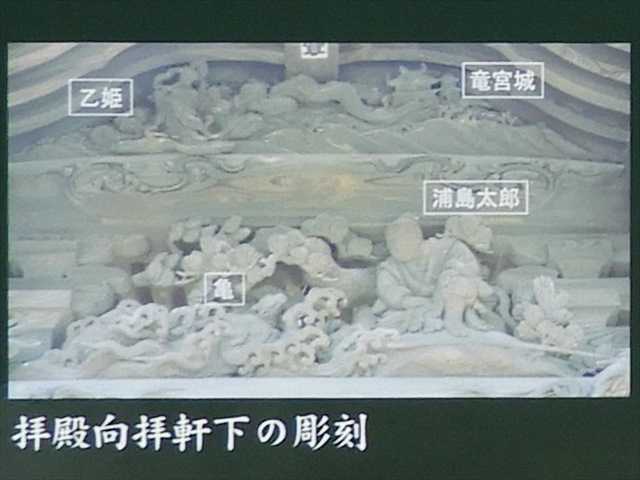

拝殿は入母屋造の茅葺で、手前に銅板葺の向拝(正面の庇部分)を設け、背面には幣殿を連結して

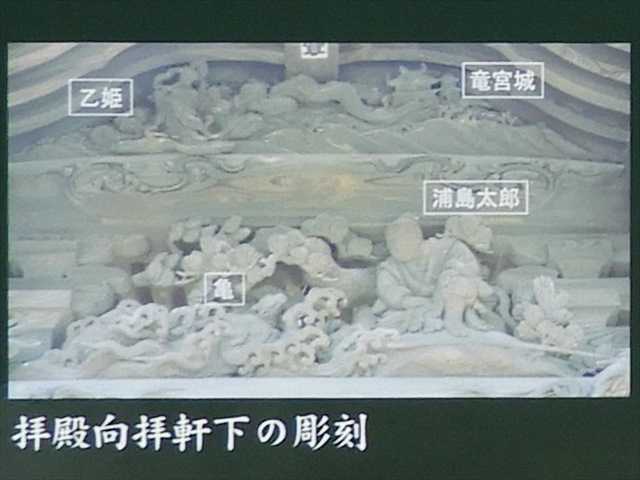

います。主要な柱は、一辺20㎝以上の太いケヤキを用いています。正面の柱には龍が巻き付き、

軒下には亀に出会う浦島太郎、その上には乙姫と竜宮城という珍しい彫刻が彫り出されています。

彫物師は、江戸を本拠に活躍した彫物大工後藤家の後藤楢之助藤原正義です。

平成24年には茅葺屋根の葺き替え工事が行われました。市内では唯一、県内でも貴重な茅葺屋根

の社殿です。年代の異なる端正な五間社の本殿と相まって、見応えのある神社景観を形作ってい

ます。

平成28年3月 伊勢原市教育委員会

写真は上から、「本殿」、「屋根の葺き替え直後の拝殿及び幣殿」、「拝殿向拝軒下の彫刻」

茅葺きの拝殿及び幣殿

拝殿は入母屋造の茅葺で、手前に銅板葺の向拝を設け、背面には幣殿を連結している

拝殿前には狛犬

拝殿正面の頭上に、山岡鉄舟の筆による『高部屋神社』の社号額が掲げられている

拝殿向拝軒下の彫刻

軒下には亀に出会う浦島太郎、その上には乙姫と竜宮城という珍しい彫刻が彫り出されている

拝殿前にあった、登録有形文化財「第14ー0219~0220号」

この建造物は貴重な国民的財産です 文化庁

拝殿正面の柱には龍が巻き付く(左側)

同、右側の木鼻

防犯カメラを設置

カメラの方向から、山岡鉄舟の筆による『高部屋神社』の社号額を撮影?

境内の右側(東)に鐘楼、金刀比羅宮

金刀比羅宮

右奥に道標が二基

大山道の道標

ここにある二基の石造物は、伊勢原市東部第2土地区画整理事業地内の市道900号線菖蒲田交差点

付近の道路端に建てられていた『大山道の道標』です。令和2年10月に、区画整理に伴い、当地

に移設されました。

二基の道標は、庚申塔を兼ねています。向かって右側の道標には、「柏尾道」「藤澤道」と彫ら

れています。このことから「柏尾通り大山道」の道標であること、さらに銘文から慶応元年(18

65)11月に設置されたことがわかります。

左側の道標は、区画整理事業が行われた際に、右の道標近くの水田から掘り出されたものです。

道標には、「比方 かしを道」「比方 ふじさハ道」とあり、天保15年(1844)に再建されたこと

を示す銘が刻まれています。高部屋神社前を東西に走る道が、大山と東海道の柏尾(横浜市戸塚区)

を結ぶ「柏尾通り大山道」となります。

「大山道」は、江戸時代中期以降、庶民の間で流行した「大山詣り」に向かう人々が歩いた道で、

関東一円をはじめ福島県、新潟県、山梨県、静岡県、長野県から参詣する人々も利用しました。

こうした参詣者を案内する道標は市内で113基が確認されています。これら二基の道標も、大山

へ向かう多くの旅人を見守ったことでしょう。

令和3年3月 伊勢原市教育委員会

写真は上から、「移設前の道標」、「掘り出された道標」、「現在地ともとの位置」

二基の道標は、庚申塔を兼ねており、右側の道標には、「柏尾道」「藤澤道」と彫られている。

左側の道標には、「比方 かしを道」「比方 ふじさハ道」とある

猿田彦大神

鐘楼、奥に社務所

鐘 楼

梵鐘は、神奈川県指定重要文化財(昭和44年12月2日指定)

県指定重要文化財 高部屋神社梵鐘

高部屋神社は、別名を八幡神社と称し、平安時代に書かれた「延喜式」にもその名が残る延喜式

内社です。この神社に伝わっている銅鐘は書かれている銘から至徳3年(1386)12月に河内守国宗

によって造られ、平秀憲によって奉納されたことがわかります。

龍頭は鼻の上に鋭い目と眉、紐をくわえた口と全体に引き締まっています。笠形については上面

のほとんどが平らに近いふくらみをもち下端に一隆線をめぐらせています。上帯は各縦帯の上に

一個ずつ陽鋳(浮き出た)の遊離飛雲文が見られます。乳は四段四列の太い葺形でしっかりとして

います。池の間には、上下に鋳型の繋ぎ目が見られ、銘文(左参照)が陰刻(彫り刻まれた)されて

います。下帯は各縦帯の下に陽鋳の遊離訪唐草文が見られ、撞座には花弁の短い八弁の蓮華文が

見られます。

鐘の全体としてはよく整った優れた作品であり、上帯下帯に見られる文様や作者である河内守姓

などから鎌倉を中心とする文化圏のものとわかります。

平成16年3月 伊勢原市教育委員会

境内の左側に、八坂神社

八坂神社、高部屋神社の拝殿及び幣殿

雨が強くカメラレンズに水滴

12:47

拝殿前から、狛犬、鳥居、境内に聳えるイチョウの樹

ー 続く ー

8月18日(水) 11:04

相模川を渡り県道42号線(藤沢座間厚木線)を進むが、西の空は雲が厚い

国道129号との関口立体

長坂立体

県道42号線(藤沢座間厚木線)を、厚木市街、愛川方面へ

11:43

若宮公園駐車場

所在地:神奈川県厚木市森の里1丁目38-39

奥にトイレがある

江ノ電の江ノ島駅前にも同じようなものがあったが、

こちらのスズメは衣裳なし

若宮公園駐車場

駐車料金は無料でトイレもある

森の里地区案内

森の里ニュータウンは、昭和45年から14年の歳月をかけて、丘陵と谷戸を切り開き分譲住宅地

として街づくりが始まりました。

玉川と細田川に挟まれた山あいには、縄文時代から各時代にわたる数多くの遺跡が発掘されまし

た。出土した土器などによって江戸時代中頃ここに若宮八幡宮があったと伝えられ、橋の名もこ

れに由来したと思われます。

道など自然に恵まれ、楽しく憩いの場所として親しまれています。また、公民館・学校・病院・

銀行・郵便局・企業の研究所・ショッピングセンターなどもあり、住み良い環境となっています。

平成12年3月吉日

厚木らしさの創造推進事業玉川地区協議会

若宮公園周辺

園内には広い芝生広場や野外ステージ、テニスコートがあり、幅広く楽しむことができる。

西側には「D51形蒸気機関車(1119号機)」が展示されている。

また、4月末には、対岸から対岸にこいのぼりが泳ぐ

園内には厚木市の友好都市である揚州市(中華人民共和国)から寄贈された「風月亭」がある

森の里行バスが走るケヤキ並木。

公園の北側に「スーパー三和 森の里店」が隣接。

この奥に、春先に訪れた「あつぎつつじの丘公園」がある

厚木市街方面

11月下旬になると、モミジが真っ赤に染まり、とてもきれいだと

細田川に架かる若宮橋

公園の南側の「若宮橋」のたもとには調整池があり、洪水時には川の下流に流入する水の量を

抑えるよう設計されている

公園内を散策したかったが雨が止まず今回は諦める

雨の中に、タカサゴユリが咲く

12:13

伊勢原経由で帰るので、途中にある「寿雀卵」の卵を購入することに。

第二東名高速道の高架橋。

この先を右折すると、伊勢原大山I.C、「名古屋方面へ行けません」と

日向・大山方面

第二東名高速道の高架橋

12:17

県道63号線沿いにある、

寿雀卵生産直売 三本松店

所在地:神奈川県伊勢原市上粕屋47

開店時間の9時頃は車が列を成しているが、この時間はスムーズに駐車場ヘ

県道63号線を南下すると国道246号の市役所入口交差点へ

営業時間 午前9:00 ~ 午後4:00

※ 商品がなくなり次第、閉店させていただくことがあります。

※ ご予約されたお客様は、午前11:00 ~ 午後3:00 の間にお引取りください。

定休日 ・・・ 第4日曜日・元旦

商品ラインナップ

時間が遅く、MSサイズ、小玉ミックスしかなく、MSを2パック購入 319円(税込み)。

夜は卵かけごはんに、久しぶりに食べたが美味しかった!!!

数年前に店舗、駐車場が改築された。

会員にもなれポイントが

振り返り、県道63号線の大山方面

12:39

市役所入口交差点を左折し、国道246号を東方向へ走り下糟屋交差点を右方向へ入り直ぐに、

糟屋庄百二十七ヶ村の総鎮守 延喜式内 高部屋神社

所在地:神奈川県伊勢原市下糟屋2202

駐車場は本殿裏にあるとのことで駐車し、鳥居前に

雨の中鳥居を潜り、正面に拝殿、右に手水舎。

境内の樹は、指定保存樹木「いちょう」で青い銀杏が落ちていた。

手水舎には、コロナ対策で消毒が置かれていた

延喜式内 高部屋神社

祭 神

三箇男命(みつつおのみこと)(住吉神社)・神倭伊波禮彦命・誉田別命・大鷦鷯命・息気長足

姫命・磐姫之命

由 緒

当社は『延喜式神名帳』に記載されている相模国十三座の一座で、大住郡127ヶ村の惣社と

言われていた。創建年代は不詳なるも、紀元前660年とも言われている。

当神社の本宮(元宮)は、糟屋庄の奥津城(霊城)である。澁田山(澁田川の源流)に鎮座してい

る。澁田山は、古来より高部屋神社所有の飛地境内でもある。

糟屋住吉の大神として、又の名を『大住大明神』と呼ばれ、武門・武士を始め万民の崇敬せ

られたる古社である。江戸中期頃までは、別名「糟屋八幡宮」と呼ばれ、名社の名を謳われ

た。古社たる由縁には『汐汲みの神事』があり、更に「雅楽面三面の古面」と「源朝臣・頼

重施入の経巻」・「上杉定正が寄進の大般若経の経典」の伝承があり、境内の釣鐘堂には、

至徳3年(1386年作・県重要文化財に指定)平秀憲が寄進の銅鐘が、今でも時を刻んでいる。

当神社のこの地は、千鳥ヶ城と呼ばれる要害が後北条氏の滅亡まで、社地の続きに存在が認

められた。鎌倉時代に源頼朝の家人で藤原鎌足・冬嗣の血を引く糟屋庄の地頭『糟屋藤太左

兵衛尉有季』の館跡と言われていて、高部屋神社を守護神として社殿を造営した。

室町時代に入ると、将軍・足利氏の家人団・上杉一族の関与があったと思われる。糟屋氏・

上杉氏と関わった武士達の興亡をのせてきた高部屋神社も、後北条氏を迎え、相模国風土記

稿に載る、天正9年(1581)5月10日、八幡宮境内(高部屋神社)の三ヶ条、松山城主『上田能

登守長則』の禁制(法度)が知られている。

天文20年(1551)に地頭『渡辺岩見守』が社殿を再興し、天正19年(1591)に、徳川家康から

式内社の名社であることで、社領十石を寄進され、朱印状を頂いた。

社殿は、正保4年(1647)に本殿を再建されたが関東大震災で倒壊し、昭和4年に柱・彫刻・

正面扉等をそのまま生かし再建、拝殿は慶応元年(1865)に再建され現在に至っている。

尚、拝殿正面の頭上に、山岡鉄舟の筆による『高部屋神社』の社号額が掲げられている。

国登録有形文化財

高部屋神社 本殿、拝殿及び幣殿

登録日 平成28年2月25日

鳥居をくぐりますと、正面の建物が拝殿及び幣殿、その北側の建物が本殿です。

本殿は、正面の柱間が五つある五間社流造という形式です。県内の五間社の本殿は、寛永元年(

1624)建立の鶴岡八幡宮若宮本殿(鎌倉市、国指定重要文化財)、寛文7年(1667)の箱根神社本殿

(箱根町)、享保3年(1718)の六所神社本殿(大磯町)といった名だたる神社にしか見られません。

高部屋神社の本殿は、関東大震災による倒壊後、昭和4年に再建されたものですが、倒壊前(正保

4年、1647年築)の旧本殿の漆塗りの残る扉など、主要な古材が数多く再利用されています。

再建に当たって、旧本殿の持つ江戸時代前期の雰囲気を残す努力が見られ、当時の関係者の想い

を知ることができます。

拝殿及び幣殿は、江戸時代の慶応元年(1865)に、相模国梅沢(二宮町)の大工、杉崎周助政貴によ

り建立されました。

拝殿は入母屋造の茅葺で、手前に銅板葺の向拝(正面の庇部分)を設け、背面には幣殿を連結して

います。主要な柱は、一辺20㎝以上の太いケヤキを用いています。正面の柱には龍が巻き付き、

軒下には亀に出会う浦島太郎、その上には乙姫と竜宮城という珍しい彫刻が彫り出されています。

彫物師は、江戸を本拠に活躍した彫物大工後藤家の後藤楢之助藤原正義です。

平成24年には茅葺屋根の葺き替え工事が行われました。市内では唯一、県内でも貴重な茅葺屋根

の社殿です。年代の異なる端正な五間社の本殿と相まって、見応えのある神社景観を形作ってい

ます。

平成28年3月 伊勢原市教育委員会

写真は上から、「本殿」、「屋根の葺き替え直後の拝殿及び幣殿」、「拝殿向拝軒下の彫刻」

茅葺きの拝殿及び幣殿

拝殿は入母屋造の茅葺で、手前に銅板葺の向拝を設け、背面には幣殿を連結している

拝殿前には狛犬

拝殿正面の頭上に、山岡鉄舟の筆による『高部屋神社』の社号額が掲げられている

拝殿向拝軒下の彫刻

軒下には亀に出会う浦島太郎、その上には乙姫と竜宮城という珍しい彫刻が彫り出されている

拝殿前にあった、登録有形文化財「第14ー0219~0220号」

この建造物は貴重な国民的財産です 文化庁

拝殿正面の柱には龍が巻き付く(左側)

同、右側の木鼻

防犯カメラを設置

カメラの方向から、山岡鉄舟の筆による『高部屋神社』の社号額を撮影?

境内の右側(東)に鐘楼、金刀比羅宮

金刀比羅宮

右奥に道標が二基

大山道の道標

ここにある二基の石造物は、伊勢原市東部第2土地区画整理事業地内の市道900号線菖蒲田交差点

付近の道路端に建てられていた『大山道の道標』です。令和2年10月に、区画整理に伴い、当地

に移設されました。

二基の道標は、庚申塔を兼ねています。向かって右側の道標には、「柏尾道」「藤澤道」と彫ら

れています。このことから「柏尾通り大山道」の道標であること、さらに銘文から慶応元年(18

65)11月に設置されたことがわかります。

左側の道標は、区画整理事業が行われた際に、右の道標近くの水田から掘り出されたものです。

道標には、「比方 かしを道」「比方 ふじさハ道」とあり、天保15年(1844)に再建されたこと

を示す銘が刻まれています。高部屋神社前を東西に走る道が、大山と東海道の柏尾(横浜市戸塚区)

を結ぶ「柏尾通り大山道」となります。

「大山道」は、江戸時代中期以降、庶民の間で流行した「大山詣り」に向かう人々が歩いた道で、

関東一円をはじめ福島県、新潟県、山梨県、静岡県、長野県から参詣する人々も利用しました。

こうした参詣者を案内する道標は市内で113基が確認されています。これら二基の道標も、大山

へ向かう多くの旅人を見守ったことでしょう。

令和3年3月 伊勢原市教育委員会

写真は上から、「移設前の道標」、「掘り出された道標」、「現在地ともとの位置」

二基の道標は、庚申塔を兼ねており、右側の道標には、「柏尾道」「藤澤道」と彫られている。

左側の道標には、「比方 かしを道」「比方 ふじさハ道」とある

猿田彦大神

鐘楼、奥に社務所

鐘 楼

梵鐘は、神奈川県指定重要文化財(昭和44年12月2日指定)

県指定重要文化財 高部屋神社梵鐘

高部屋神社は、別名を八幡神社と称し、平安時代に書かれた「延喜式」にもその名が残る延喜式

内社です。この神社に伝わっている銅鐘は書かれている銘から至徳3年(1386)12月に河内守国宗

によって造られ、平秀憲によって奉納されたことがわかります。

龍頭は鼻の上に鋭い目と眉、紐をくわえた口と全体に引き締まっています。笠形については上面

のほとんどが平らに近いふくらみをもち下端に一隆線をめぐらせています。上帯は各縦帯の上に

一個ずつ陽鋳(浮き出た)の遊離飛雲文が見られます。乳は四段四列の太い葺形でしっかりとして

います。池の間には、上下に鋳型の繋ぎ目が見られ、銘文(左参照)が陰刻(彫り刻まれた)されて

います。下帯は各縦帯の下に陽鋳の遊離訪唐草文が見られ、撞座には花弁の短い八弁の蓮華文が

見られます。

鐘の全体としてはよく整った優れた作品であり、上帯下帯に見られる文様や作者である河内守姓

などから鎌倉を中心とする文化圏のものとわかります。

平成16年3月 伊勢原市教育委員会

境内の左側に、八坂神社

八坂神社、高部屋神社の拝殿及び幣殿

雨が強くカメラレンズに水滴

12:47

拝殿前から、狛犬、鳥居、境内に聳えるイチョウの樹

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.