PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

曹洞宗蔵林寺から更に坂道を下り、戸川公園へ行くとき見かけた堀之郷正八幡宮へ立ち寄る。

10月28日(木) 12:58

堀之郷正八幡宮(ほりのごうしょうはちまんぐう)

所在地:神奈川県秦野市堀山下988

境内の狭い駐車場に止め神社前の丹沢公園松原町線(県道706号線)から振り返る

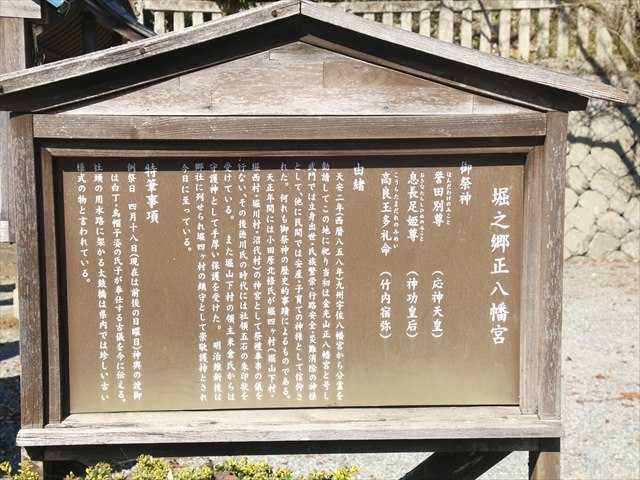

堀之郷正八幡宮

御祭神

由 緒

天安二年(西暦858年)九州宇佐八幡宮から分霊を勧請してこの地に祀り当初は金光山正八

幡宮と号し武門では立身出世・氏族繁栄・行路安全・災難消除の神様として、他に民間では

安産・子育ての神様として信仰された。何れも御祭神の歴史的事蹟によるものである。

天正年間には小田原北條氏が堀四ヶ村(堀山下村・堀西村・堀川村・沼代村)の神官として

祭禮奉串の儀を行ない、その後徳川氏の時代には社領五石の朱印状を受けている。また堀山

下村の領主米倉氏からは守護神として手厚い保護を受けた。明治維新後は郷社に列せられ堀

四ヶ村の鎮守として崇敬護持とされ今日に至っている。

特筆事項

例祭日 四月十八日(現在は前後の日曜日)神輿の渡御は白丁・烏帽子姿の氏子が奉仕す

る古儀を今に伝える。社頭の用水路に架かる太鼓橋は県内では珍しい古い様式の

物と言われている。

社頭に、「堀之郷正八幡宮」の石柱が建つ

この用水路に架かる太鼓橋は県内では珍しい古い様式の物と言われている

鳥居をくぐると右側に手水舎

石段下左側に建つ「震災復舊記念」碑。

碑の正面には、「震災復舊記念」の題字の下に、字名別に寄付金額と氏名が刻まれており、その

数は全部で389名です。背面には、大正十五年二月吉祥日に続いて、社司、総代、大世話人、世

話人、復興委員などの氏名が刻まれています。

この復舊記念碑は表裏ともに氏名を中心としており、具体的な復旧内容は記載されていません。

寄付者の属する字名や背面は社司・総代と続くことから考えて、氏子による堀之郷正八幡宮の復

旧であると思われます。

階段を上り、石灯籠、狛犬、社殿

神社前の丹沢公園松原町線(県道706号線)を見下ろす

真新しい銅葺き屋根の社殿

改築工事は諸星建築が請け負った。諸星建築の諸星文男棟梁によると、社殿の彫刻や枡組は以

前のものを使っており、塗り直しなどをして違和感なく仕上げたという。また、狛犬と賽銭箱

も新たに氏子から奉納された

拝殿の扁額「正八幡宮」

左側からの社殿

金刀比羅神社の扁額、「金刀比羅神社」

金刀比羅神社前から、境内を見下ろす

平成29年(2017)3月25日、拝殿で行われた竣工祭には関係者が参列。境内には地域住民らが詰

めかけた。神事後、建設委員会の村上茂委員長は「この日を目標に熱い想いで取り組んでいただ

いた皆様に敬意と感謝を述べたい」と挨拶。村上宮司は「新しく生まれ変わった八幡宮をお守り

していきたい」と話した。氏子総代代表の北村瑞徳さんは「この八幡宮は昔から地域のよりどこ

ろ。これから200年先も、同じ気持ちで地域の人たちが集ってもらえたら嬉しい」と完成を喜ん

だと。(ネット情報)

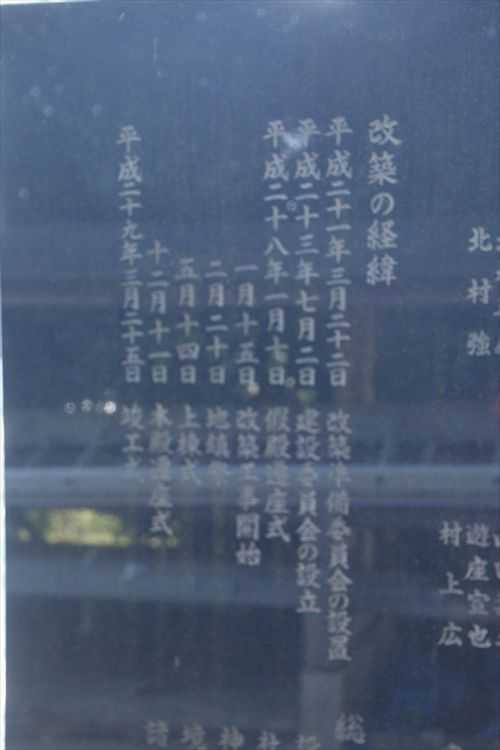

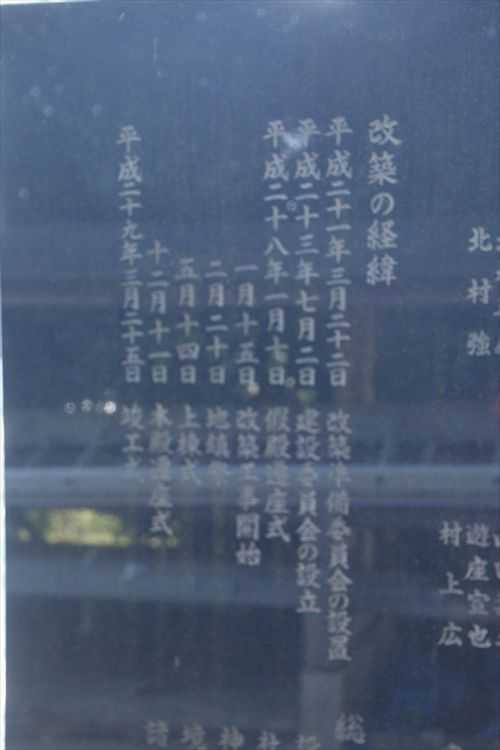

堀之郷正八幡宮改築記念碑

当社は、平安時代に大分県の宇佐八幡宮から分霊を迎えたのが始まりと伝えられている。

応神(おうじん)天皇・神功(じんぐう)皇后、武内宿禰(たけのうちすくね)の三柱をご祭神とし、

堀之郷四ヶ村の鎮守として人々から親しまれてきた。

同八幡宮の本殿は17世紀後期に、拝殿は1840年に建立されており、かつては茅葺き屋根だった

という。1965年に本殿横にあったご神木の杉が雷に打たれ、伐採したご神木を売って茅葺き屋

根から瓦屋根に改築。しかし土台は170年余り変わっておらず、老朽化が進んでいたという。

平成20年(2008)から氏子や自治会を含め、改築に向けた話し合いが行われ、平成23年(2011)

7月に建設委員会を設立。奉賛金8,000万円を目標に掲げて、64人の委員らが地元住民らに熱心

な呼びかけを行ってきた。

積立金などが一切ないなか、一から呼びかけを行い個人や企業など644人から目標を

上回る8,430万1,000円の奉賛金が集まった。2015年12月には境内の假(かり)殿

へ御遷座(ごせんざ)の神事が行われ、16年1月から改築工事を開始。5月の上棟式を

経て、12月に本殿へ御遷座が行われ、今回の竣工式を迎えたと

13:05

社殿東側の駐車場から社務所

堀之郷正八幡宮から坂を下り前方は国道246号。

左側の石碑には、「御嶽神社」

秦野市のマンホール蓋

秦野市が1987年に採用したデザインです。 丹沢の美しい自然と澄んだ空気をいつまでも大切

に守り、次代へと引き継ぎ快適な市民生活環境の保全を願い定めた市の花「なでしこ」を幾何

学的に13箇所、そして中央に市章を配置したものを図案化しました。 この鉄蓋は汚水のマン

ホール蓋に使用されています。カラーも見てみたいが

13:18

御嶽神社(みたけじんじゃ)

所在地:神奈川県秦野市堀西653

道路から見上げると鳥居、車を道路脇に駐車して参拝することに

石段を十数段上り鋼製の鳥居

鳥居の扁額は、「御嶽神社」

鳥居から参道の左側に、「この土地に 日本武尊 立ち寄りて 民は喜び後世に祀る」

昭和六十三年九月八日 石原移幹 書

秦野市自治会連合会 会長 谷 好文

杉林の参道の先に社殿

社殿をズームアップ

参道左側に建つ、「聖徳神社」

『神社誌』には境内社として「菅原神社」一社が記載されているが、その後「秦野西建築組合の

方が太子講を開き」聖徳神社を勧請したとある(社頭掲示)。聖徳太子は宮大工の祖として木地

師・木工建築業の人々に祀られる。多く「太子堂」として境内社にあるものと同じである

境内社:天神社(菅原神社)

菅原神社の御祭神は菅原道真公で、学問の神様です。一月二十五日が祭日で、昔は、子供たち

がご神札を印刷し各家庭に配布し勉強が出来るようにお願いした。

御嶽神社の社殿

御祭神

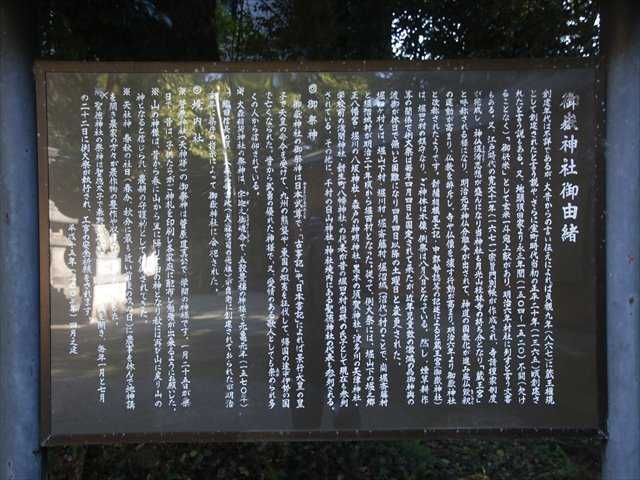

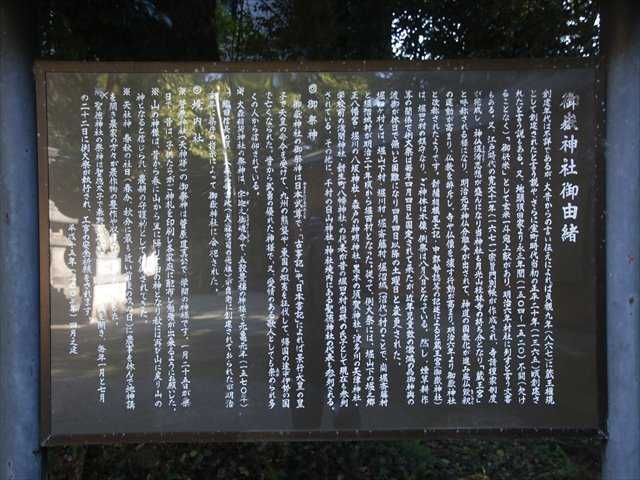

御嶽神社御由緒

創建年代は不詳であるが、大昔からの言い伝えによれば貞観九年(867)に蔵王権現として創建さ

れたと言う説や、さらに室町時代当初の正平二十年(1365)頃創建されたと言う説もある。又、

地頭須田家より永正年間(1504~1520)不闕(欠けることなく)「御供米」として玄米一斗宛上献

があり、明治六年村社に列すと言う文書もある。又、江戸時代の寛文十一年(1671)宗旨門別帳

が作成され、寺請檀家制度が完成し、神仏混淆思想が盛んになり当神社も月光山桂林寺の持ち分

となり「蔵王宮」と呼称される様になり、明治元年神仏分離令が出されて、神道の国教化が進み

廃仏毀釈の運動が高まり、仏教を排斥し、寺や仏像を壊す行動が高まり、明治六年より御嶽神社

と改称されたようです。新編相模風土記・中郡勢誌等の記述によると蔵王宮(御嶽神社)は、堀四

ヶ村の鎮守なり、ご神体は木像、例祭は八月八日となっている。然し、煙草耕作等の関係で例大

祭は毎年四月四日と固定されてきたが、近年児童数の激減の為御神輿の渡御が休日で無いと困難

になり四月四日以降の土曜日と変更された。

堀四ヶ村とは、堀山下村・堀川村・堀斎藤村・堀沼城(沼代)村のことで、尚堀斎藤村と堀沼城村

が明治二十年頃から堀西村となった。従って、例大祭には、堀山下の堀之郷正八幡宮の・堀川の

八坂神社・森戸の神明神社・黒木の須賀神社・波多川の天津神社・学校前の浅間神社・新生町八

幡神社の代表が昔の堀四ヶ村当時の氏子として現在も参列されている。その他に、千村の白山神

社・神社境内にある聖徳神社の代表も参列される。

◎御祭神

御嶽神社の御祭神は日本武尊で、「古事記」や「日本書紀」によれば景行天皇の皇子で天皇の

命令を受けて、九州の熊襲や、東国の蝦夷を征伐して、帰国の途中伊勢の国で亡くなられた。

昔から武勇の優れた神様で、又、愛情のある歌人としても崇められ、多くの人から信仰されて

いる。

※大森稲荷神社の祭神は、宇迦之御魂命で五穀豊穣の神様で元亀元年(1570年)「織田信長の頃」

大森式部吉正(大森宮司の先祖)が自宅に創建されておられたが明治末年に県庁の指示によっ

て御嶽神社の合祀された。

◎境内社

※菅原神社(天神様)の御祭神は菅原道真公で、学問の神様です。一月二十五日が祭日で、昔は、

子供たちがご神札を印刷し各家庭に配布し勉強が出来るようにお願いした。

※山の神様は、昔から春に山から里に降りて田の神となり秋には再び山に戻り山の神となると信

じられ、農耕の守護神として信仰されてきた。

※天社神 春秋の社日(春分、秋分に最も近い前後の戌の日)に農事を休んで地神講を開き農家

の方々が農作物の豊作や収穫の感謝をお祈りした。

※聖徳神社の祭神は聖徳太子で秦野西建築組合の方が太子講を開き、毎年一月と七月の二十二日

に例大祭が執行され、工事の安全祈願をされます。

平成十五年(2003年)四月之建

社殿の前に、狛犬、石灯籠が建つ

拝殿の扁額、「御嶽神社」

社殿の左側から

境内社:石祠の「山神社」

山の神様は、昔から春に山から里に降りて田の神となり秋には再び山に戻り山の神となると信

じられ、農耕の守護神として信仰されてきた。

13:24

車を道路脇に駐車していたので、急いで参拝

— 続く ー

10月28日(木) 12:58

堀之郷正八幡宮(ほりのごうしょうはちまんぐう)

所在地:神奈川県秦野市堀山下988

境内の狭い駐車場に止め神社前の丹沢公園松原町線(県道706号線)から振り返る

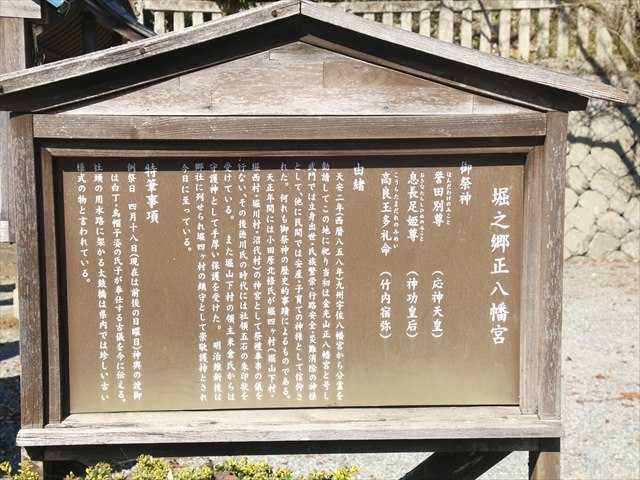

堀之郷正八幡宮

御祭神

誉田別尊 ( ほんだわけのみこと ) (応神天皇)

息長足姫命 ( おきなたらしひめのみこと ) (神功皇后)

由 緒

天安二年(西暦858年)九州宇佐八幡宮から分霊を勧請してこの地に祀り当初は金光山正八

幡宮と号し武門では立身出世・氏族繁栄・行路安全・災難消除の神様として、他に民間では

安産・子育ての神様として信仰された。何れも御祭神の歴史的事蹟によるものである。

天正年間には小田原北條氏が堀四ヶ村(堀山下村・堀西村・堀川村・沼代村)の神官として

祭禮奉串の儀を行ない、その後徳川氏の時代には社領五石の朱印状を受けている。また堀山

下村の領主米倉氏からは守護神として手厚い保護を受けた。明治維新後は郷社に列せられ堀

四ヶ村の鎮守として崇敬護持とされ今日に至っている。

特筆事項

例祭日 四月十八日(現在は前後の日曜日)神輿の渡御は白丁・烏帽子姿の氏子が奉仕す

る古儀を今に伝える。社頭の用水路に架かる太鼓橋は県内では珍しい古い様式の

物と言われている。

社頭に、「堀之郷正八幡宮」の石柱が建つ

この用水路に架かる太鼓橋は県内では珍しい古い様式の物と言われている

鳥居をくぐると右側に手水舎

石段下左側に建つ「震災復舊記念」碑。

碑の正面には、「震災復舊記念」の題字の下に、字名別に寄付金額と氏名が刻まれており、その

数は全部で389名です。背面には、大正十五年二月吉祥日に続いて、社司、総代、大世話人、世

話人、復興委員などの氏名が刻まれています。

この復舊記念碑は表裏ともに氏名を中心としており、具体的な復旧内容は記載されていません。

寄付者の属する字名や背面は社司・総代と続くことから考えて、氏子による堀之郷正八幡宮の復

旧であると思われます。

す。明治22年の町村制に際し、堀西村・堀川村・堀山下村・千村・渋沢村が合併して西秦野村が

生まれました。なお、その前の明治20年には堀斎藤村と堀沼代村が合併して堀西村になっていま

す。復旧碑にある字名は、現在の堀山下・堀川・堀西に相当し、さらに細かい小字も含まれてい

るようです。これらの字名には頭に「堀」が付き、いわゆる「堀之郷」の鎮守が堀之郷正八幡宮

に当たります。

堀之郷正八幡宮の案内板にある「堀四ヶ村(堀山下村・堀西村・堀川村・沼代村)」とは、西秦

野村が生まれる以前の堀山下村・堀斎藤村・堀川村・堀沼代村を指すものと思われます。

階段を上り、石灯籠、狛犬、社殿

神社前の丹沢公園松原町線(県道706号線)を見下ろす

真新しい銅葺き屋根の社殿

改築工事は諸星建築が請け負った。諸星建築の諸星文男棟梁によると、社殿の彫刻や枡組は以

前のものを使っており、塗り直しなどをして違和感なく仕上げたという。また、狛犬と賽銭箱

も新たに氏子から奉納された

拝殿の扁額「正八幡宮」

左側からの社殿

金刀比羅神社の扁額、「金刀比羅神社」

金刀比羅神社前から、境内を見下ろす

平成29年(2017)3月25日、拝殿で行われた竣工祭には関係者が参列。境内には地域住民らが詰

めかけた。神事後、建設委員会の村上茂委員長は「この日を目標に熱い想いで取り組んでいただ

いた皆様に敬意と感謝を述べたい」と挨拶。村上宮司は「新しく生まれ変わった八幡宮をお守り

していきたい」と話した。氏子総代代表の北村瑞徳さんは「この八幡宮は昔から地域のよりどこ

ろ。これから200年先も、同じ気持ちで地域の人たちが集ってもらえたら嬉しい」と完成を喜ん

だと。(ネット情報)

堀之郷正八幡宮改築記念碑

当社は、平安時代に大分県の宇佐八幡宮から分霊を迎えたのが始まりと伝えられている。

応神(おうじん)天皇・神功(じんぐう)皇后、武内宿禰(たけのうちすくね)の三柱をご祭神とし、

堀之郷四ヶ村の鎮守として人々から親しまれてきた。

同八幡宮の本殿は17世紀後期に、拝殿は1840年に建立されており、かつては茅葺き屋根だった

という。1965年に本殿横にあったご神木の杉が雷に打たれ、伐採したご神木を売って茅葺き屋

根から瓦屋根に改築。しかし土台は170年余り変わっておらず、老朽化が進んでいたという。

平成20年(2008)から氏子や自治会を含め、改築に向けた話し合いが行われ、平成23年(2011)

7月に建設委員会を設立。奉賛金8,000万円を目標に掲げて、64人の委員らが地元住民らに熱心

な呼びかけを行ってきた。

積立金などが一切ないなか、一から呼びかけを行い個人や企業など644人から目標を

上回る8,430万1,000円の奉賛金が集まった。2015年12月には境内の假(かり)殿

へ御遷座(ごせんざ)の神事が行われ、16年1月から改築工事を開始。5月の上棟式を

経て、12月に本殿へ御遷座が行われ、今回の竣工式を迎えたと

13:05

社殿東側の駐車場から社務所

堀之郷正八幡宮から坂を下り前方は国道246号。

左側の石碑には、「御嶽神社」

秦野市のマンホール蓋

秦野市が1987年に採用したデザインです。 丹沢の美しい自然と澄んだ空気をいつまでも大切

に守り、次代へと引き継ぎ快適な市民生活環境の保全を願い定めた市の花「なでしこ」を幾何

学的に13箇所、そして中央に市章を配置したものを図案化しました。 この鉄蓋は汚水のマン

ホール蓋に使用されています。カラーも見てみたいが

13:18

御嶽神社(みたけじんじゃ)

所在地:神奈川県秦野市堀西653

道路から見上げると鳥居、車を道路脇に駐車して参拝することに

石段を十数段上り鋼製の鳥居

鳥居の扁額は、「御嶽神社」

鳥居から参道の左側に、「この土地に 日本武尊 立ち寄りて 民は喜び後世に祀る」

昭和六十三年九月八日 石原移幹 書

秦野市自治会連合会 会長 谷 好文

杉林の参道の先に社殿

社殿をズームアップ

参道左側に建つ、「聖徳神社」

『神社誌』には境内社として「菅原神社」一社が記載されているが、その後「秦野西建築組合の

方が太子講を開き」聖徳神社を勧請したとある(社頭掲示)。聖徳太子は宮大工の祖として木地

師・木工建築業の人々に祀られる。多く「太子堂」として境内社にあるものと同じである

境内社:天神社(菅原神社)

菅原神社の御祭神は菅原道真公で、学問の神様です。一月二十五日が祭日で、昔は、子供たち

がご神札を印刷し各家庭に配布し勉強が出来るようにお願いした。

御嶽神社の社殿

御祭神

日本武命 ( やまとたけるのみこと )

宇迦之御魂命 ( うかのみたまのみこと )

御嶽神社御由緒

創建年代は不詳であるが、大昔からの言い伝えによれば貞観九年(867)に蔵王権現として創建さ

れたと言う説や、さらに室町時代当初の正平二十年(1365)頃創建されたと言う説もある。又、

地頭須田家より永正年間(1504~1520)不闕(欠けることなく)「御供米」として玄米一斗宛上献

があり、明治六年村社に列すと言う文書もある。又、江戸時代の寛文十一年(1671)宗旨門別帳

が作成され、寺請檀家制度が完成し、神仏混淆思想が盛んになり当神社も月光山桂林寺の持ち分

となり「蔵王宮」と呼称される様になり、明治元年神仏分離令が出されて、神道の国教化が進み

廃仏毀釈の運動が高まり、仏教を排斥し、寺や仏像を壊す行動が高まり、明治六年より御嶽神社

と改称されたようです。新編相模風土記・中郡勢誌等の記述によると蔵王宮(御嶽神社)は、堀四

ヶ村の鎮守なり、ご神体は木像、例祭は八月八日となっている。然し、煙草耕作等の関係で例大

祭は毎年四月四日と固定されてきたが、近年児童数の激減の為御神輿の渡御が休日で無いと困難

になり四月四日以降の土曜日と変更された。

堀四ヶ村とは、堀山下村・堀川村・堀斎藤村・堀沼城(沼代)村のことで、尚堀斎藤村と堀沼城村

が明治二十年頃から堀西村となった。従って、例大祭には、堀山下の堀之郷正八幡宮の・堀川の

八坂神社・森戸の神明神社・黒木の須賀神社・波多川の天津神社・学校前の浅間神社・新生町八

幡神社の代表が昔の堀四ヶ村当時の氏子として現在も参列されている。その他に、千村の白山神

社・神社境内にある聖徳神社の代表も参列される。

◎御祭神

御嶽神社の御祭神は日本武尊で、「古事記」や「日本書紀」によれば景行天皇の皇子で天皇の

命令を受けて、九州の熊襲や、東国の蝦夷を征伐して、帰国の途中伊勢の国で亡くなられた。

昔から武勇の優れた神様で、又、愛情のある歌人としても崇められ、多くの人から信仰されて

いる。

※大森稲荷神社の祭神は、宇迦之御魂命で五穀豊穣の神様で元亀元年(1570年)「織田信長の頃」

大森式部吉正(大森宮司の先祖)が自宅に創建されておられたが明治末年に県庁の指示によっ

て御嶽神社の合祀された。

◎境内社

※菅原神社(天神様)の御祭神は菅原道真公で、学問の神様です。一月二十五日が祭日で、昔は、

子供たちがご神札を印刷し各家庭に配布し勉強が出来るようにお願いした。

※山の神様は、昔から春に山から里に降りて田の神となり秋には再び山に戻り山の神となると信

じられ、農耕の守護神として信仰されてきた。

※天社神 春秋の社日(春分、秋分に最も近い前後の戌の日)に農事を休んで地神講を開き農家

の方々が農作物の豊作や収穫の感謝をお祈りした。

※聖徳神社の祭神は聖徳太子で秦野西建築組合の方が太子講を開き、毎年一月と七月の二十二日

に例大祭が執行され、工事の安全祈願をされます。

平成十五年(2003年)四月之建

社殿の前に、狛犬、石灯籠が建つ

拝殿の扁額、「御嶽神社」

社殿の左側から

境内社:石祠の「山神社」

山の神様は、昔から春に山から里に降りて田の神となり秋には再び山に戻り山の神となると信

じられ、農耕の守護神として信仰されてきた。

13:24

車を道路脇に駐車していたので、急いで参拝

— 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.