PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

県立秦野戸川公園から坂を下り、途中道路脇の寺社に立ち寄る。

まだ時間が早いので、以前鳥撮りで訪れた弘法山公園へ行くことにし国道246号を戻る。

10月28日(木) 13:36

国道246号を走っていて、とんかつ「かつ庵」の看板を見つけ昼も過ぎていたので立ち寄ることに。

スマホの案内で、この堀川入口交差点を左折

13:38

とんかつ「かつ庵 秦野平沢店」

所在地:神奈川県秦野市平沢308-4

店前の道路は、県立秦野戸川公園へ行く、「はだの桜みち」

約540本のソメイヨシノが咲く。この桜並木は神奈川県で一番の奈川を誇り、美しい桜のアー

チが人々の目を楽しませてくれる

店内への入店は、消毒、マスク装着

入店しても、店員は来ずオーダーはタブレットから

とんかつ定食をオーダー

14:09

いつも、「かつや」を訪れているが値段は少し高い

はだの桜みちから国道246号へ

国道246号を東へ進む、

道路脇に、「全国名水百選の地 秦野市」の看板

14:27

弘法山公園 第1駐車場

所在地:神奈川県秦野市曽屋

ここの駐車場に車を止め、歩いて弘法山公園の権現山展望台へ向かうことに

第1駐車場から北西方向を望む

新東名高速道路の高架橋が見える

関東ふれあいの道 「 ← 蓑毛」、「弘法山・権現山 → 」

権現山への遊歩道から、めんようの里、第1駐車場を見下ろす

ここまで歩いてきたが、ここにも数台車が駐車していた

弘法山公園

現在地は、東に弘法山、西に権現山。

弘法大師がこの山で修行をしたという故事から来ている弘法山公園。浅間山、権現山、弘法山の

3つの連続した尾根山一帯が神奈川県立自然公園にも指定されています。富士山・相模湾の眺望

にすぐれ、きれいに整備されたハイキングコースになっています。しかし、この山でもクマが出

没、ヤマビルに注意の看板が目立つ。「弘法の里湯」「富士見の湯」などの温泉もある

同場所から、

左は、第1駐車場ヘ下る、右は、弘法山へ

石碑には、「かながわの景勝50選 弘法山」

この辺りは、ヤマユリが咲くようで看板には、

「ヤマユリ採取厳禁!」

ヤマユリは神奈川県自然公園条例により許可なく採取してはならない植物です。

秦野市 観光課

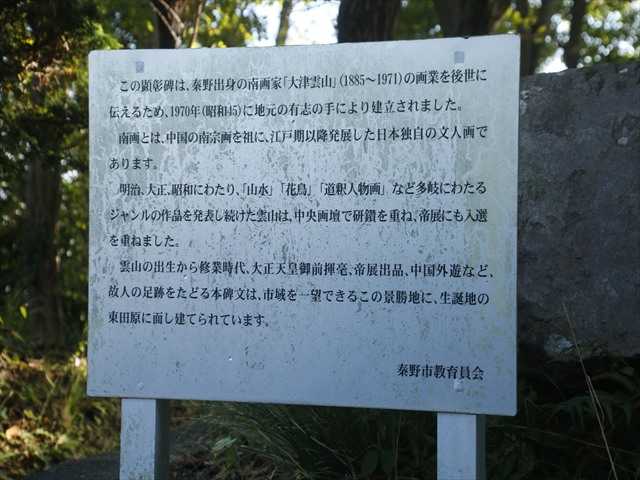

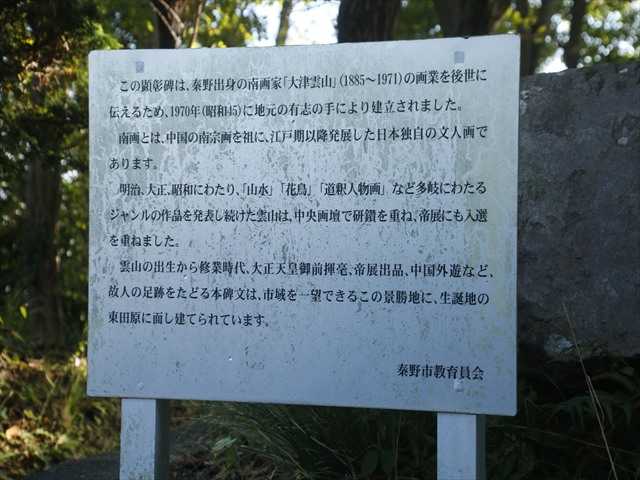

顕彰碑

顕彰碑の先に石柱

石柱には、「弘法の乳の水、左へ五〇米」。

昔お乳が出るよう願いを込めて、この弘法山山頂まで井戸の水を汲みにきたと

この顕彰碑は、秦野出身の南画家「大津雲山」(1885~1971)の画業を後世に伝えるため、

1970年(昭和45)に地元の有志の手により建立されました。

南画とは、中国の南宋画を祖に、江戸期以降発展した日本独自の文人画であります。

明治、大正、昭和にわたり、「山水」「花鳥」「道釈人物画」など多岐にわたるジャンルの作品

を発表し続けた雲山は、中央画壇で研鑽を重ね、帝展にも入選を重ねました。

雲山の出生から修業時代、大正天皇御前揮毫、帝展出品、中国外遊など、故人の足跡をたどる本

碑文は、市域を一望できるこの景勝地に、生誕地の東田原に面し建てられています。

西に向かう、馬場道(ばばみち)

昔、草競馬を楽しんだという真っすぐな馬場道

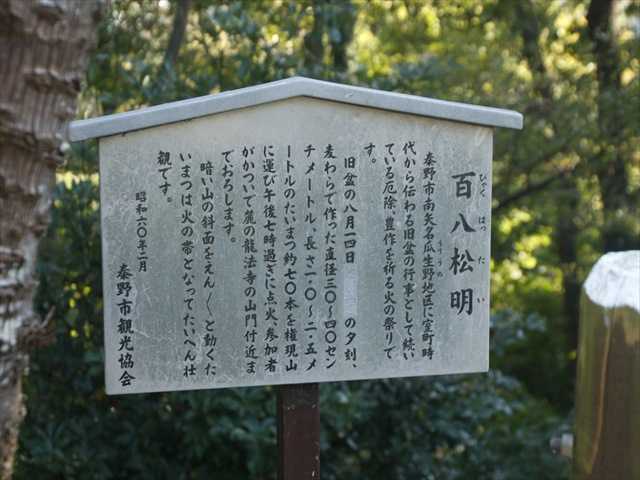

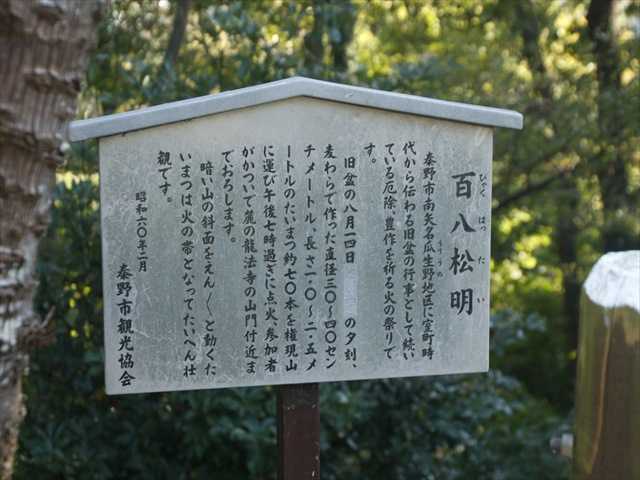

馬場道に立つ、「百八松明」

百八松明(ひゃくはつたい)

秦野市南矢名瓜生野地区に室町時代から伝わる旧盆の行事として続いている厄除、豊作を祈る

火の祭りです。

旧盆の八月十四日の夕刻、麦わらで作った直径30~40センチメートル、長さ1.0~2.5メートル

のたいまつ約70本を権現山に運び午後七時過ぎに点火、参加者がかついで麓の龍法寺の山門付

近までおろします。

暗い山の斜面をえんえんと動くたいまつは火の帯となってたいへん壮観です。

昭和六〇年二月 秦野市観光協会

坂を下ると、麓の龍法寺の山門、東海大学前駅

馬場道の北側に「女坂(おんなざか)」

このモニュメントは?

台座に、「森に生きる」と

ふくろうに、こども?

馬場道にある公衆トイレ、

使用料は、一人50円と

男坂(おとこざか)

下ると、秦野駅 2.5km、名水はだの富士見の湯、

権現山まで、0.3km、戻ると弘法山、0.5km

馬場道から相模湾、平塚市街地を望む

遠く平塚市街地、左奥に江の島、下を東名高速道路が走る

弘法山公園には約2,000本の桜があり、満開になると山頂付近が、ふんわりと桜色に染まる

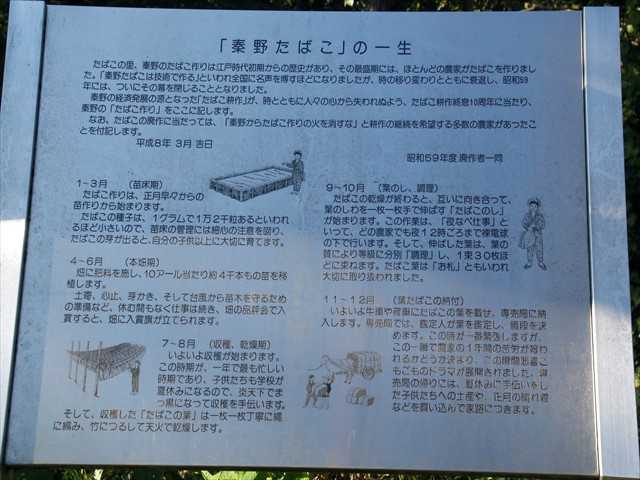

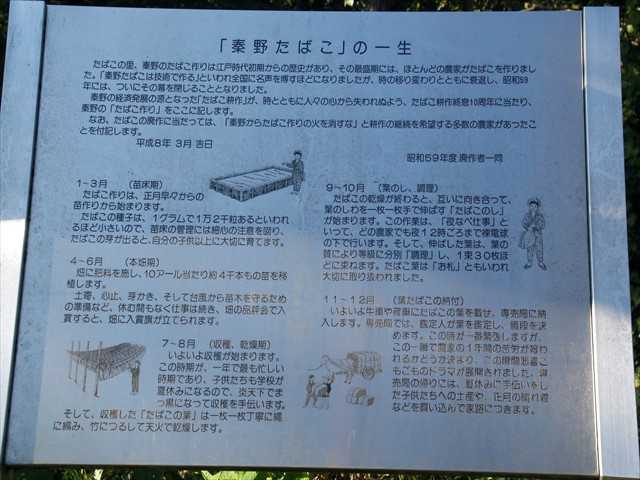

石碑には、「秦野とたばこの歴史」が刻まれている

「秦野たばこ」の一生

たばこの里、秦野のたばこ作りは江戸時代初期からの歴史があり、その最盛期には、ほとんどの

農家がたばこを作りました。「秦野たばこは技術で作る」といわれ全国に名声を博すほどになり

ましたが、時の移り変わりとともに衰退し、昭和59年には、ついにその幕を閉じることとなりま

した。秦野の経済発展の源となった「たばこ耕作」が、時とともに人々の心から失われぬよう、

たばこ耕作終息10周年に当たり、秦野の「たばこ作り」をここに記します。

なお、たばこの廃作に当たっては、「秦野からたばこ作りの火を消すな」と耕作の継続を希望す

る多数の農家があったことを付記します。

平成8年3月吉日

昭和59年度 廃作者一同

1 ~ 3月 (苗床期)

4 ~ 6月 (本畑期)

7 ~ 8月 (収穫、乾燥期)

9 ~ 10月 (葉のし、調理)

11 ~ 12月 (葉たばこの納付)

14:45

馬場道を西へ向かい、ここから階段、スロープを登り権現山へ

石柱には、「関東ふれあいの道」

スロープを登り振り返る。

両側にサクラが植えられており開花時はトンネルに

休憩用のテーブルも設置

14:50

権現山に登り振り返る

権現山展望台

— 続く ー

まだ時間が早いので、以前鳥撮りで訪れた弘法山公園へ行くことにし国道246号を戻る。

10月28日(木) 13:36

国道246号を走っていて、とんかつ「かつ庵」の看板を見つけ昼も過ぎていたので立ち寄ることに。

スマホの案内で、この堀川入口交差点を左折

13:38

とんかつ「かつ庵 秦野平沢店」

所在地:神奈川県秦野市平沢308-4

店前の道路は、県立秦野戸川公園へ行く、「はだの桜みち」

約540本のソメイヨシノが咲く。この桜並木は神奈川県で一番の奈川を誇り、美しい桜のアー

チが人々の目を楽しませてくれる

店内への入店は、消毒、マスク装着

入店しても、店員は来ずオーダーはタブレットから

とんかつ定食をオーダー

14:09

いつも、「かつや」を訪れているが値段は少し高い

はだの桜みちから国道246号へ

国道246号を東へ進む、

道路脇に、「全国名水百選の地 秦野市」の看板

14:27

弘法山公園 第1駐車場

所在地:神奈川県秦野市曽屋

ここの駐車場に車を止め、歩いて弘法山公園の権現山展望台へ向かうことに

第1駐車場から北西方向を望む

新東名高速道路の高架橋が見える

関東ふれあいの道 「 ← 蓑毛」、「弘法山・権現山 → 」

権現山への遊歩道から、めんようの里、第1駐車場を見下ろす

ここまで歩いてきたが、ここにも数台車が駐車していた

弘法山公園

現在地は、東に弘法山、西に権現山。

弘法大師がこの山で修行をしたという故事から来ている弘法山公園。浅間山、権現山、弘法山の

3つの連続した尾根山一帯が神奈川県立自然公園にも指定されています。富士山・相模湾の眺望

にすぐれ、きれいに整備されたハイキングコースになっています。しかし、この山でもクマが出

没、ヤマビルに注意の看板が目立つ。「弘法の里湯」「富士見の湯」などの温泉もある

同場所から、

左は、第1駐車場ヘ下る、右は、弘法山へ

石碑には、「かながわの景勝50選 弘法山」

この辺りは、ヤマユリが咲くようで看板には、

「ヤマユリ採取厳禁!」

ヤマユリは神奈川県自然公園条例により許可なく採取してはならない植物です。

秦野市 観光課

顕彰碑

顕彰碑の先に石柱

石柱には、「弘法の乳の水、左へ五〇米」。

昔お乳が出るよう願いを込めて、この弘法山山頂まで井戸の水を汲みにきたと

この顕彰碑は、秦野出身の南画家「大津雲山」(1885~1971)の画業を後世に伝えるため、

1970年(昭和45)に地元の有志の手により建立されました。

南画とは、中国の南宋画を祖に、江戸期以降発展した日本独自の文人画であります。

明治、大正、昭和にわたり、「山水」「花鳥」「道釈人物画」など多岐にわたるジャンルの作品

を発表し続けた雲山は、中央画壇で研鑽を重ね、帝展にも入選を重ねました。

雲山の出生から修業時代、大正天皇御前揮毫、帝展出品、中国外遊など、故人の足跡をたどる本

碑文は、市域を一望できるこの景勝地に、生誕地の東田原に面し建てられています。

西に向かう、馬場道(ばばみち)

昔、草競馬を楽しんだという真っすぐな馬場道

馬場道に立つ、「百八松明」

百八松明(ひゃくはつたい)

秦野市南矢名瓜生野地区に室町時代から伝わる旧盆の行事として続いている厄除、豊作を祈る

火の祭りです。

旧盆の八月十四日の夕刻、麦わらで作った直径30~40センチメートル、長さ1.0~2.5メートル

のたいまつ約70本を権現山に運び午後七時過ぎに点火、参加者がかついで麓の龍法寺の山門付

近までおろします。

暗い山の斜面をえんえんと動くたいまつは火の帯となってたいへん壮観です。

昭和六〇年二月 秦野市観光協会

坂を下ると、麓の龍法寺の山門、東海大学前駅

馬場道の北側に「女坂(おんなざか)」

このモニュメントは?

台座に、「森に生きる」と

ふくろうに、こども?

馬場道にある公衆トイレ、

使用料は、一人50円と

男坂(おとこざか)

下ると、秦野駅 2.5km、名水はだの富士見の湯、

権現山まで、0.3km、戻ると弘法山、0.5km

馬場道から相模湾、平塚市街地を望む

遠く平塚市街地、左奥に江の島、下を東名高速道路が走る

弘法山公園には約2,000本の桜があり、満開になると山頂付近が、ふんわりと桜色に染まる

石碑には、「秦野とたばこの歴史」が刻まれている

「秦野たばこ」の一生

たばこの里、秦野のたばこ作りは江戸時代初期からの歴史があり、その最盛期には、ほとんどの

農家がたばこを作りました。「秦野たばこは技術で作る」といわれ全国に名声を博すほどになり

ましたが、時の移り変わりとともに衰退し、昭和59年には、ついにその幕を閉じることとなりま

した。秦野の経済発展の源となった「たばこ耕作」が、時とともに人々の心から失われぬよう、

たばこ耕作終息10周年に当たり、秦野の「たばこ作り」をここに記します。

なお、たばこの廃作に当たっては、「秦野からたばこ作りの火を消すな」と耕作の継続を希望す

る多数の農家があったことを付記します。

平成8年3月吉日

昭和59年度 廃作者一同

1 ~ 3月 (苗床期)

4 ~ 6月 (本畑期)

7 ~ 8月 (収穫、乾燥期)

9 ~ 10月 (葉のし、調理)

11 ~ 12月 (葉たばこの納付)

14:45

馬場道を西へ向かい、ここから階段、スロープを登り権現山へ

石柱には、「関東ふれあいの道」

スロープを登り振り返る。

両側にサクラが植えられており開花時はトンネルに

休憩用のテーブルも設置

14:50

権現山に登り振り返る

権現山展望台

— 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.