PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

水汲み場から林道日向線を下り、浄発願寺奥ノ院跡へ。

11月10日(水) 10:52

浄発願寺奥ノ院(じょうほつがんじおくのいん)

所在地:神奈川県伊勢原市日向

日向薬師行きバスの終点から日向川の谷を坂を登ること1.8キロメートル、奥ノ院の入口に着く。

道路脇の駐車場に車を止め奥ノ院へ

木食僧の寺として有名な浄発願寺は、尾張出身の弾誓(たんせい、慶長18年・1613入寂)を第1世

とするが、秋田の大名佐竹氏出身の4世の空誉(くうよ)により、天和3年(1683)に建立された

浄発願寺奥の院

学頭寺凌雲院の末寺として、江戸時代に繁栄し4世空誉上人の時代が全盛期だった。「男の駆け

込み寺」で知られ、放火・殺人以外の罪人は駆け込めば助かった。また、木食行(穀物を避け、

木の実・草の実などを火を通さないで食べる)の戒律を大正初期まで守り続けた。さらに、雨乞

い・安産信仰等でも知られ、 10月の「お十夜法要」は、鎌倉市の光明寺、平塚市の海宝寺とと

もに相模の三大十夜に数えられ 、昭和初期まで盛大であった。

信者には、公家の広幡家や、徳川本家、尾張徳川家、藤堂、佐竹、大久保、黒田、有馬、織田

氏等があり、境内は165,600坪もあった。寺宝としては、市重要文化財の縁起絵巻三巻や、雨

乞軸、唐金の子安地蔵、出山の釈迦像など、数多くの像がある。昭和13年(1938)の山津波で、

この地にあった浄発願寺は、諸堂宇が潰滅し、当地に復旧困難なため、昭和17年(1942)に約1

km下の地に再建し、以後この地は浄発願寺奥の院と称し、市指定史跡にもなっている。

この地には、弾誓上人が修行した岩屋や、罪人53人に一段ずつ築かせた石段(平成3年/1991/

楽浄土に往生できるよう祈願した「南無阿弥陀佛」の名号碑などがある。

伊勢原市指定文化財(史跡)

日向川に架かる橋を渡ると、閻魔堂(えんまどう)跡

閻魔堂(えんまどう)跡

地獄の王閻魔を安置したお堂があったが、大正12年(1923)の関東大震災後の山津波で流出した

宝篋印塔は、元禄5年(1692)に名古屋城主徳川綱誠(つななり)の正室・瑩珠院(けいし

ゅいん)殿を弔うため建立された。大正12年(1923)の山津波で流出したが、昭和5年(1

930)に再建された

宝篋印塔の右手に参道入り口

ここから上るのだが案内板がなく、迷うが一人で登ることに

右側に六地蔵? 地蔵に本来の頭部がないので、少々異様な雰囲気がある。

浄発願寺は麓に移設されているので、赤い帽子がないのが寂しい

山門前左側には、卵を立てたような住職たちの墓である無縫塔が並んでいるが、第22世(中興18

世)速阿の墓の台座には三猿が彫られ庚申塔でもあると

山門跡の参道入り口

山門跡

南岳悦山筆の「無常山」の山号額がかけてあった浄発願寺の山門跡

参道脇に石碑、「三萬○○○」とあるが

沢に沿った参道を進む

石垣らしきものがあるが何も説明板がなく

ぽつんとひとつだけ立っていた

所々に石仏、供養塔等が置かれた参道を進む

正面から、玉石を載せているのか

旧浄発願寺は、大正12年(1923)の関東大震災後の山津波、昭和13年(1938)の山津波で、この地

にあった浄発願寺は諸堂宇が潰滅したとのことで、発掘すればまだいろんな遺跡が出るのでは

破損した石仏

左の石碑には、「○○○二万三千日回向?」と

山津波で破損した石仏

字が刻まれているが、破損、風化で確認できず

裏にまわりこみ

独り独占の参道を上る。

沢には、砂防堰堤が造られている

参道に無造作に石仏、供養塔等が置かれている。

途中にはいくつかの供養塔などがあるが、まだまだ右手の沢に埋まっているようだと

本堂が近いのか、前方に階段が見える。

目的地までの案内がないので

左側の斜面も急峻である

本堂下にある、「五十三段の石段」

閻魔堂から200メートルほどで本堂下に着きます

五十三段の石段

四世空誉上人の代に駆け込んだ53人の罪人が一段ずつ築いた

本堂へ登る石段は53段あり、空誉が幕府から罪人53人をもらい受けて一人に一段ずつ

築かせたものといい、これ以降、放火と殺人を犯したもの以外は、ここに駆け込めば

助けられたという

五十三段の石段下に並ぶ石仏、供養塔群

石仏、供養塔群をズームアップするが読めず

五十三段の石段を登ると正面に、本堂跡。

左側の塔には「施主 小川太良右エ門」と刻まれていた

本堂跡

文化7年(1810)22世速阿上人により再建された。

間口7間(約12.73m)、奥行12間(約21.81m)の本堂があった

荒れ果てた本堂跡

本堂跡は東西の沢の合流部の平坦地にある。明治15年頃の見取り図では、向かって左から本堂

・茶の間・居間・庫裡と建物が連なっていた。東西の沢には岩盤を切り開き、沢水を流す工夫

がされている

本堂跡を西側から

堂宇跡

昭和13年(1938)秋の山津波で倒壊するまで浄発願寺の本堂・庫裡などはここにあった。本堂は

貞享2年(1685)秋田城主佐竹氏出身の4世空誉(くうよ)上人の時代に完成したが、寛政7年(179

5)の火災で焼失した。その後、文化元年(1804)22世速阿(そくあ)上人に再建され、間口は7間

(約12.73m)、奥行12間(約21.81m)で、廊下・居間・庫裡等を合わせて約230坪あり、三方は

自然の岩を掘り割って排水溝とし、非常の時は貯水槽となった。

周囲の山は原生林だったが、明治末の官林払い下げで伐採された。なお、山の境界には70余の

塚があった。三日三晩のお十夜法要には、本堂・庫裡等が信者であふれ、相模の三大十夜と称さ

れた。本堂にあった浄発願寺の寺号額は、徳川家康の師寒松(かんしょう)の筆によるもので、現

在は約1km下の本堂に掲げてある。

伊勢原市

堂宇配置図

① 本堂、② 廊下、③ 居間、④ 庫裡、⑤ 水路

左側の斜面に立つ、石仏、供養塔群

木橋を渡りこの坂を100メートルあまり登ると、弾誓が修行したという岩屋がある。

今日はここで引返すことに

ここから二枚の写真はネットから借用。

岩 屋

丘陵壁面が広い範囲で削平されており、ここだけホント鎌倉のようだと。壁面上部には

自然に出来たものなのか、加工したものなのかよくわかりませんが、上から水が流れて

くるような窪みが確認でき、岩屋の左右には数多くの無縫塔が立ち並んでいると

また、玄室内部には石塔が置かれていて、弾誓上人の石像仏を中心に左側に卵塔(僧侶の

墓)、右側には武家の石塔が並んでおり、瑩珠院や佐竹氏・藤堂氏といった大名の女性の

墓石や仏像・仏塔がある。箱根・塔之沢にある阿弥陀寺にも弾誓修行の岩屋があり、また

弾誓は京都・古知谷の阿弥陀寺にある岩屋に眠っていますと

本堂跡から参道を見下ろす

本堂から下り参道を下る

最近は整備されていないのか、参道に石仏、供養塔が転がる

振り返る

沢の砂防堰堤は満杯に

誰も訪れない坂を下る

閻魔堂跡へ

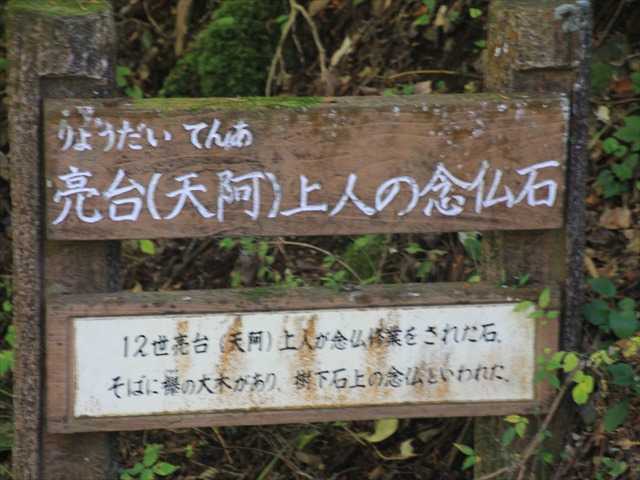

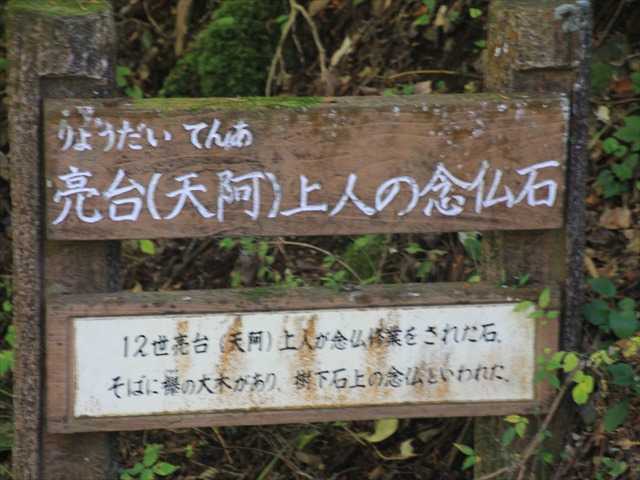

橋を渡ると下流側に、「亮台(天阿)上人の念仏石」(りょうだい・てんあ)

11:26

第12世亮台(天阿)上人が念仏修行をされた石。そばに欅の大木があり、樹下石上の念仏といわ

れた。「延享元(1744)甲天七月 此石居□亮台上人代」と彫られている

ー 続く ー

11月10日(水) 10:52

浄発願寺奥ノ院(じょうほつがんじおくのいん)

所在地:神奈川県伊勢原市日向

日向薬師行きバスの終点から日向川の谷を坂を登ること1.8キロメートル、奥ノ院の入口に着く。

道路脇の駐車場に車を止め奥ノ院へ

木食僧の寺として有名な浄発願寺は、尾張出身の弾誓(たんせい、慶長18年・1613入寂)を第1世

とするが、秋田の大名佐竹氏出身の4世の空誉(くうよ)により、天和3年(1683)に建立された

浄発願寺奥の院

学頭寺凌雲院の末寺として、江戸時代に繁栄し4世空誉上人の時代が全盛期だった。「男の駆け

込み寺」で知られ、放火・殺人以外の罪人は駆け込めば助かった。また、木食行(穀物を避け、

木の実・草の実などを火を通さないで食べる)の戒律を大正初期まで守り続けた。さらに、雨乞

い・安産信仰等でも知られ、 10月の「お十夜法要」は、鎌倉市の光明寺、平塚市の海宝寺とと

もに相模の三大十夜に数えられ 、昭和初期まで盛大であった。

信者には、公家の広幡家や、徳川本家、尾張徳川家、藤堂、佐竹、大久保、黒田、有馬、織田

氏等があり、境内は165,600坪もあった。寺宝としては、市重要文化財の縁起絵巻三巻や、雨

乞軸、唐金の子安地蔵、出山の釈迦像など、数多くの像がある。昭和13年(1938)の山津波で、

この地にあった浄発願寺は、諸堂宇が潰滅し、当地に復旧困難なため、昭和17年(1942)に約1

km下の地に再建し、以後この地は浄発願寺奥の院と称し、市指定史跡にもなっている。

この地には、弾誓上人が修行した岩屋や、罪人53人に一段ずつ築かせた石段(平成3年/1991/

楽浄土に往生できるよう祈願した「南無阿弥陀佛」の名号碑などがある。

伊勢原市指定文化財(史跡)

日向川に架かる橋を渡ると、閻魔堂(えんまどう)跡

閻魔堂(えんまどう)跡

地獄の王閻魔を安置したお堂があったが、大正12年(1923)の関東大震災後の山津波で流出した

宝篋印塔は、元禄5年(1692)に名古屋城主徳川綱誠(つななり)の正室・瑩珠院(けいし

ゅいん)殿を弔うため建立された。大正12年(1923)の山津波で流出したが、昭和5年(1

930)に再建された

宝篋印塔の右手に参道入り口

ここから上るのだが案内板がなく、迷うが一人で登ることに

右側に六地蔵? 地蔵に本来の頭部がないので、少々異様な雰囲気がある。

浄発願寺は麓に移設されているので、赤い帽子がないのが寂しい

山門前左側には、卵を立てたような住職たちの墓である無縫塔が並んでいるが、第22世(中興18

世)速阿の墓の台座には三猿が彫られ庚申塔でもあると

山門跡の参道入り口

山門跡

南岳悦山筆の「無常山」の山号額がかけてあった浄発願寺の山門跡

参道脇に石碑、「三萬○○○」とあるが

沢に沿った参道を進む

石垣らしきものがあるが何も説明板がなく

ぽつんとひとつだけ立っていた

所々に石仏、供養塔等が置かれた参道を進む

正面から、玉石を載せているのか

旧浄発願寺は、大正12年(1923)の関東大震災後の山津波、昭和13年(1938)の山津波で、この地

にあった浄発願寺は諸堂宇が潰滅したとのことで、発掘すればまだいろんな遺跡が出るのでは

破損した石仏

左の石碑には、「○○○二万三千日回向?」と

山津波で破損した石仏

字が刻まれているが、破損、風化で確認できず

裏にまわりこみ

独り独占の参道を上る。

沢には、砂防堰堤が造られている

参道に無造作に石仏、供養塔等が置かれている。

途中にはいくつかの供養塔などがあるが、まだまだ右手の沢に埋まっているようだと

本堂が近いのか、前方に階段が見える。

目的地までの案内がないので

左側の斜面も急峻である

本堂下にある、「五十三段の石段」

閻魔堂から200メートルほどで本堂下に着きます

五十三段の石段

四世空誉上人の代に駆け込んだ53人の罪人が一段ずつ築いた

本堂へ登る石段は53段あり、空誉が幕府から罪人53人をもらい受けて一人に一段ずつ

築かせたものといい、これ以降、放火と殺人を犯したもの以外は、ここに駆け込めば

助けられたという

五十三段の石段下に並ぶ石仏、供養塔群

石仏、供養塔群をズームアップするが読めず

五十三段の石段を登ると正面に、本堂跡。

左側の塔には「施主 小川太良右エ門」と刻まれていた

本堂跡

文化7年(1810)22世速阿上人により再建された。

間口7間(約12.73m)、奥行12間(約21.81m)の本堂があった

荒れ果てた本堂跡

本堂跡は東西の沢の合流部の平坦地にある。明治15年頃の見取り図では、向かって左から本堂

・茶の間・居間・庫裡と建物が連なっていた。東西の沢には岩盤を切り開き、沢水を流す工夫

がされている

本堂跡を西側から

堂宇跡

昭和13年(1938)秋の山津波で倒壊するまで浄発願寺の本堂・庫裡などはここにあった。本堂は

貞享2年(1685)秋田城主佐竹氏出身の4世空誉(くうよ)上人の時代に完成したが、寛政7年(179

5)の火災で焼失した。その後、文化元年(1804)22世速阿(そくあ)上人に再建され、間口は7間

(約12.73m)、奥行12間(約21.81m)で、廊下・居間・庫裡等を合わせて約230坪あり、三方は

自然の岩を掘り割って排水溝とし、非常の時は貯水槽となった。

周囲の山は原生林だったが、明治末の官林払い下げで伐採された。なお、山の境界には70余の

塚があった。三日三晩のお十夜法要には、本堂・庫裡等が信者であふれ、相模の三大十夜と称さ

れた。本堂にあった浄発願寺の寺号額は、徳川家康の師寒松(かんしょう)の筆によるもので、現

在は約1km下の本堂に掲げてある。

伊勢原市

堂宇配置図

① 本堂、② 廊下、③ 居間、④ 庫裡、⑤ 水路

左側の斜面に立つ、石仏、供養塔群

木橋を渡りこの坂を100メートルあまり登ると、弾誓が修行したという岩屋がある。

今日はここで引返すことに

ここから二枚の写真はネットから借用。

岩 屋

丘陵壁面が広い範囲で削平されており、ここだけホント鎌倉のようだと。壁面上部には

自然に出来たものなのか、加工したものなのかよくわかりませんが、上から水が流れて

くるような窪みが確認でき、岩屋の左右には数多くの無縫塔が立ち並んでいると

また、玄室内部には石塔が置かれていて、弾誓上人の石像仏を中心に左側に卵塔(僧侶の

墓)、右側には武家の石塔が並んでおり、瑩珠院や佐竹氏・藤堂氏といった大名の女性の

墓石や仏像・仏塔がある。箱根・塔之沢にある阿弥陀寺にも弾誓修行の岩屋があり、また

弾誓は京都・古知谷の阿弥陀寺にある岩屋に眠っていますと

本堂跡から参道を見下ろす

本堂から下り参道を下る

最近は整備されていないのか、参道に石仏、供養塔が転がる

振り返る

沢の砂防堰堤は満杯に

誰も訪れない坂を下る

閻魔堂跡へ

橋を渡ると下流側に、「亮台(天阿)上人の念仏石」(りょうだい・てんあ)

11:26

第12世亮台(天阿)上人が念仏修行をされた石。そばに欅の大木があり、樹下石上の念仏といわ

れた。「延享元(1744)甲天七月 此石居□亮台上人代」と彫られている

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.