PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

フリーページ

夏場は嫌なものがいるので立ち寄れないが、この時期は安心して草むらへ入れる。

11月10日(水) 11:30

奥ノ院跡から林道日向線を下り、石雲寺駐車場へ

日本遺産のまち伊勢原

日本遺産の構成文化財 ~ 石雲寺と日向地区の文化財~

《信仰の地「大山」の生い立ち》

大山への信仰は古く、奈良時代には、霊山寺(現・宝城坊。通称・日向薬師)、石雲寺、大山寺が

開かれ、平安時代にまとめられた「延喜式神名帳」に記される阿夫利神社や比々多神社、高部屋

神社の成立などにより、信仰の地としての姿が整えられていった。

駐車場の脇に竹林

春先には竹の子

シャガの花も咲く

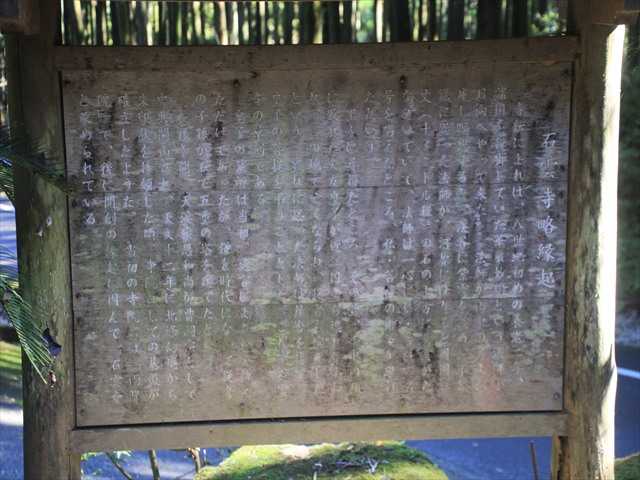

石雲寺略縁起

寺伝によれば、八世紀初めの養老2年、諸国を行脚していた華厳妙瑞という法師が日向へやって

来た。法師が山中の石上に座し瞑想すると、渓谷に紫雲を認め、不思議に思った法師が、河原に

降りると周囲三丈(十メートル程)の石の上方に紫雲がたなびいていて、法師は一心に仏・菩薩の

名号を唱えたところ、仏・菩薩の御姿が現れたという。

里人に尋ねたところ、その昔、壬申の乱で敗れた大友皇子が近江国から逃れ住まわれ、この地で

亡くなられ、従者も殉死したという。哀れに思った法師は精舎を建て、皇子の菩薩を弔うことと

した。これが石雲寺の草創である。皇子の墓所は当初、遺言により松を植えただけであったが、

鎌倉時代になって従者の子孫が石で五重の塔を建てたという。

永禄年間、天渓宗恩和尚が曹洞宗として中興開山され、天文12年に北條幻庵から朱印状を拝領し

た頃、寺院としての基盤が確立したようだ。当初の寺院名は「雨降院」で、後に開創の縁起に因

んで「石雲寺」と改められている

曹洞宗 石雲寺

今回はスルーしましたが以前訪れた時のブログ「 浄発願寺・石雲寺

」👈をクリック願います

紅葉にはまだ早かった

史跡 (伝)大友皇子の陵墓

二代目・不老松 大友皇子の墓まで、3分

前回は、草が生い茂りここで引返した

入口に車を駐車して緩い坂を上る

二百メートル程で前方に石碑「 (伝)大友皇子之陵」

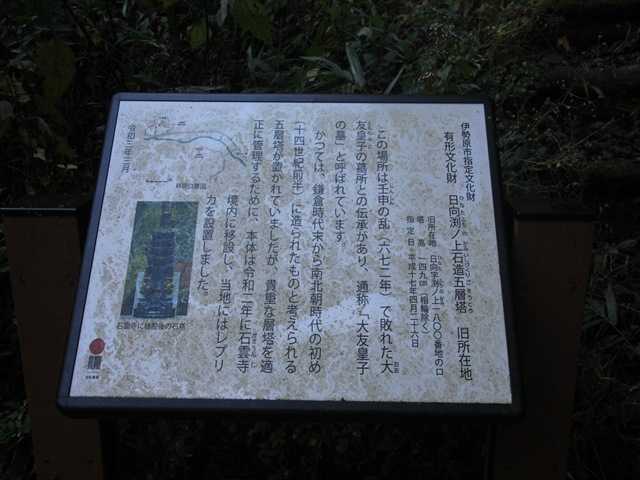

伊勢原市指定文化財 有形文化財 「日向渕ノ上石造五層塔」 旧所在地

旧所在地 日向字渕ノ上1800番地のロ

塔 高 149cm(相輪除く)

指 定 日 平成十七年四月二十六日

この場所は壬申の乱(672年)で破れた大友皇子の墓所との伝承があり、通称「大友皇子の墓」と

呼ばれています。

かつては、鎌倉時代末から南北朝時代の初め(十四世紀前半)に造られたものと考えられる五層塔

が置かれていましたが、貴重な層塔を適正に管理するために、本体は令和二年に石雲寺境内に移

設し、当地にはレプリカを設置しました。

令和三年三月

坂道を登ると、竹の柵に囲まれた墓地

石碑には、「(伝)大友皇子陵」

この塔は後の弘文天皇である大友皇子の陵と伝えられる。

皇国地誌日向村には「相伝往古兵乱ノ際親王此地ニ行幸シ行宮ヲ建築シテ御座シマス、終ニ行宮

ニ崩シ賜フ、ヨッテ此地ニ埋〇シ奉ル。」とある。

大友皇子は天智天皇を父とし、歳若くして太政大臣となるが、天智帝崩御の天智十一年(672年)

後の皇位継承を巡って叔父大海人皇子と争い敗れ自害したという。これが壬申の乱である。

しかし当地の伝説によると百済の若者を身代わりに自害したと偽り、僅かの従者を率いて近江国

山崎を逃れ、この地に隠れ住み、淋しい生涯を閉じたとされている。当初、墓所には遺言にした

がって皇子が生前に愛された松が植えられたのみであったという。

後に諸国行脚の僧、華厳法師が紫雲に導かれるまま日向の地に分け入り、皇子を開基として養老

二年(718)〇寺を建立した。この寺が医王山雨降院石雲寺である。その後、鎌倉時代に里人が五

層の石塔を皇子の墓として、その他の五輪塔を従者の墓として建立したと伝えられる。

現在 雨降山石雲寺の貴い寺領として〇人の参詣が絶えない。

平成八年十月吉日

石雲寺二十八世 清水○○

贈 (有)秋山○○

最近整備されたのか柵だけが綺麗に

レプリカの五層塔

苔むした塔

廻りにはサザンカが咲く

陵墓の廻りは草に覆われている

11:51

日向薬師

所在地:神奈川県伊勢原市日向1644

昨年の11月22日(日)にも訪れておりその時のブログは「 紅葉を求めて

」👈をクリック願います。

日向薬師の裏側にある日向山駐車場(無料)へ駐車して境内へ

道案内

バスのりば【日向薬師終点】 750m

参道を登ってくるルートがあり、仁王門から本堂まで、木立がうっそうと茂っている

日本遺産のまち伊勢原

日本遺産の構成文化財 ~ 日向薬師・宝城坊の主な文化財~

《信仰の地「大山」の生い立ち》

大山への信仰は古く、奈良時代には、霊山寺(現・宝城坊。通称・日向薬師)、石雲寺、大山寺が

開かれ、平安時代にまとめられた「延喜式神名帳」に記される阿夫利神社や比々多神社、高部屋

神社の成立などにより、信仰の地としての姿が整えられていった。

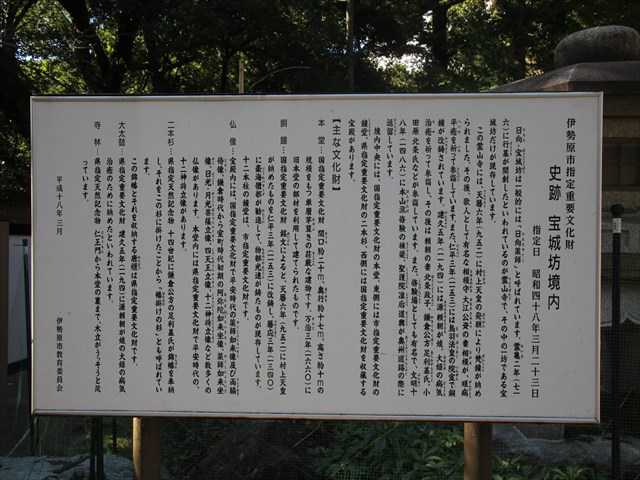

伊勢原市指定重要文化財

史跡 宝城坊境内 指定日 昭和四十八年三月二十三日

【 主な文化財 】

本 堂・・・国指定重要文化財

銅 鐘・・・国指定重要文化財

仏 像・・・宝殿内には、国指定重要文化財で平安時代の薬師如来及び両脇侍像、

二本杉・・・県指定天然記念物

大太鼓・・・県指定重要文化財

寺 林・・・県指定天然記念物 仁王門から本堂の裏まで、木立がうっそうと茂っています。

平成十八年三月 伊勢原市教育委員会

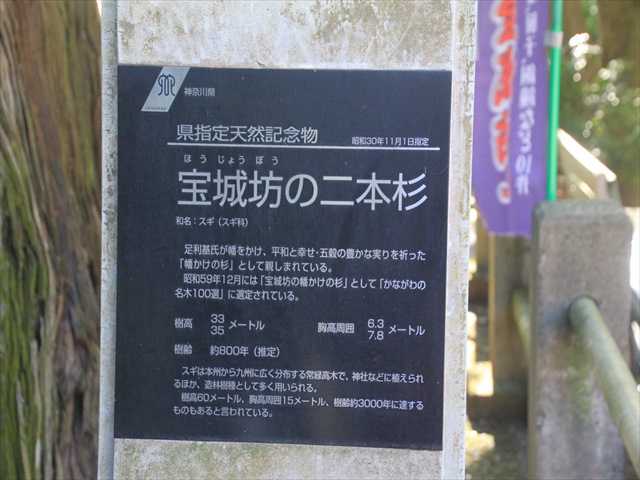

境内の奥に、「宝城坊の二本杉」が聳える

県指定天然記念物「宝城坊の二本杉」

足利基氏が幡をかけ、平和と幸せ・五穀の豊かな実りを祈った「幡かけの杉」として親しまれて

いる。昭和59年12月には「宝城坊の幡かけの杉」として「かながわの名木100選」に選定され

ている。 樹高:33、35メートル 胸高周囲:6.3、7.8メートル 樹齢約800年(推定)

新旧の塔と地蔵が建つ

観音像、地蔵像群

子育地蔵菩薩

子育地蔵菩薩

地蔵菩薩は万物を育成する徳を有しておられる。

奉納 有限会社 秋山安太郎石材

秋山安太郎 秋山光雄 秋山良次

秋山ツネ 秋山英子 秋山竜子

右三夫婦を一家に向かえることができた幸せは世間多くの人の中には少ない この幸せを地蔵菩

に謝し広く世の方々の繁栄を願い この聖地に子育地蔵菩薩を祀る

あまたのご参詣の方々には地蔵菩薩の功徳を納受せられんことを願うものである

昭和五十七年十二月八日 当山主 敬白

境内の隅に「かながわの景勝50選 日向薬師」

国指定重要文化財「宝城坊本堂」 平成7年12月26日指定

宝城坊は旧霊山寺の別当坊で、この本堂は霊山寺の本堂を引き継いだものである。霊山寺は、霊

亀2年(716)の創建と伝えられる真言宗の古刹で『吾妻鏡』の健久5年(1194)源頼朝参詣の記事に

は「是行基菩薩建立、薬師如来霊場也」とあり、早くから崇敬を集めてきた様子が窺える。

南北朝時代の暦応3年(1340)の銅鐘銘によると、この時に十二神将を勧請していること、また、

康暦2年(1380)には遠江国・三河国二か国の棟別をもって修造すべき綸旨が下されているので、

この頃に本格的な本堂の造営があったと考えられる。

その後、江戸時代には万治3年(1660)に幕府から丹沢の立木百本の寄進を得て修造が行われて

おり、現本堂はこの時の再建と考えられている。柱や繋梁などの一部には前の本堂の古材が再

利用されている。

本堂は寄棟造、茅葺の七間堂で南面している。内部は前方二間を土間床の外陣、後方三間を板

敷の内陣で、内外陣境の中央五間は中敷居に引違格子戸を構えている。天井は内外陣とも側廻

りの一間通りを化粧屋根裏、内側は竿縁天井となっている。

この本堂は、数次にわたる改変を経て現在の姿となったもので、簡素ながら古材を再利用して

中世的な趣を伝える広大な内陣と、近世的な華やかな外陣の架構に見るべきものがあり貴重で

ある。

平成九年一月 伊勢原市教育委員会

手水舎、宝城坊本堂

宝城坊本堂

宝城坊の鐘堂

鐘堂の脇にも一鐘

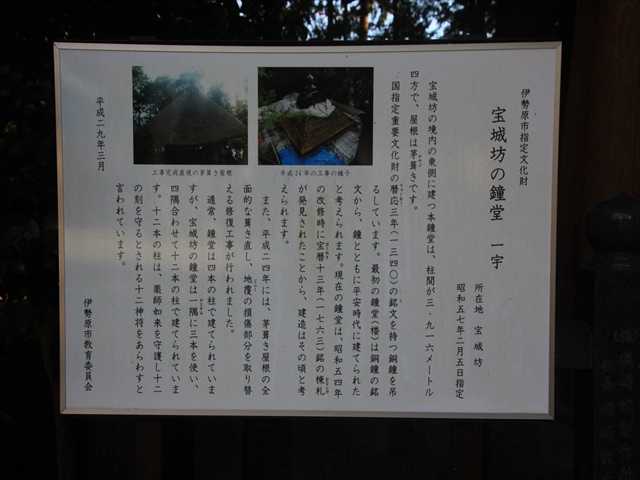

伊勢原市指定文化財「宝城坊の鐘堂 一宇」

宝城坊の境内の東側に建つ本鐘堂は、柱間が3.916メートル四方で、屋根は茅葺です。

国指定重要文化財の暦応3年(1340)の銘文を持つ銅鐘を吊るしています。最初の鐘堂(楼)は銅鐘

の銘文から、鐘とともに平安時代に建てられたと考えられます。現在の鐘堂は、昭和54年の改修

時に宝暦13年(1763)銘の棟札が発見されたことから、建造はその頃と考えられます。

また、平成24年には、茅葺き屋根の全面的な葺き直し、地覆の損傷部分を取り替える修復工事が

行われました。通常、鐘堂は四本の柱で建てられていますが、宝城坊の鐘堂は一隅に三本を使い、

四隅合わせて12本の柱で建てられています。12本の柱は、薬師如来を守護し十二の刻を守るとさ

れる十二神将をあらわすと言われています。

平成二九年三月 伊勢原市教育委員会

紅葉を期待してきたが早かったようだ

弘法大師像

宝城坊本堂 平成の大修理

宝城坊本堂は、県内唯一の七間堂(正面の柱間が七つ)、茅葺きの大規模な本堂として、国の重要

文化財に指定されています。江戸時代の建立以来、本格的な修理をせず維持されてきましたが、

主要な柱の虫害や屋根の軒の歪みなどの老朽化が進んでいたことがわかり、平成22年から足掛け

7年をかけて、大規模な改修工事を実施しました。

工事は、本堂に仮設の屋根を掛け、作業場所を確保することから始まりました。

1、茅葺き屋根の解体

2、建物の解体:解体は、全ての部材に元の位置を記録した上で、屋根の上部(小屋組)から

3、解体修理 :釘は使用されていません。礎石は地面に大きな石を据え、柱はその上に・・・

4、部材の補修:解体した部材は、再び使用するために補修を行います。

5、組立の開始:組立に際しては、延享2年の姿に復元しました。

6、完成 :茅は御殿場と阿蘇から運び、総重量は50tとされている。

事業名 重要文化財宝城坊本堂保存修理工事

工事期間 平成22年11月 ~ 平成28年11月

総事業費 8億6990万円

建築年代 万治3 (1660) 年

改修年代 延享2 (1745) 年

設計監理 公財)文化財建造物保存技術協会

施行 田中社寺株式会社

1、茅葺き屋根の解体

茅葺き屋根は30年ほどで葺き直し、その間も部分的に茅を追加(差茅)するなどの手入れ

を行いますが、解体前の屋根はかなり傷みが進んでいました。度重なる差茅により屋根が

部分的に厚くなって不均等に重みがかかり、また、背面には草木が生え、屋根が土と化し

ている状況でした。茅降ろしは、京都・美山の茅葺き職人によって、土ぼこりが立つ中、

行われました

日向薬師裏の駐車場へ

12:13

駐車場脇にあった道標

県道603号線(上粕屋厚木線)を下りこの先の西富岡交差点を右折、相模原大磯線(県道63号線)へ

右上の高架橋は新東名高速道路

寿雀 直売所

相模原大磯線(県道63号線)

いつもは車が列を成しているのだが、今日は空いているようだ

12:18

右側の建物は、「伊勢原市立子ども科学館」

所在地:神奈川県伊勢原市田中76

市役所に隣接する敷地にある科学館です。夏休みなどは子どもに大人気のスポットですが、工夫

を凝らした展示は大人でも充分楽しめます。プラネタリウム(別料金)や実験教室などのソフト

も充実、さらに、図書館も併設で丸々1日楽しめる施設です。

利用料金:大人 300円、子ども 100円、プラネタリウム別料金:大人500円、子ども200円

ー 続く ー

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28