PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

臨済宗國清寺の本堂裏に進む。

2月2日(水) 12:34

本堂から杉林の中を進み、左方向へ。

正面にあったのが開山である畠山國清を祀る「開山塔」。

石碑には「開山塔」と刻まれていた。

開山塔の奥に、「 国清寺のスダジイ」が聳える。

右奥に本堂が建つ。

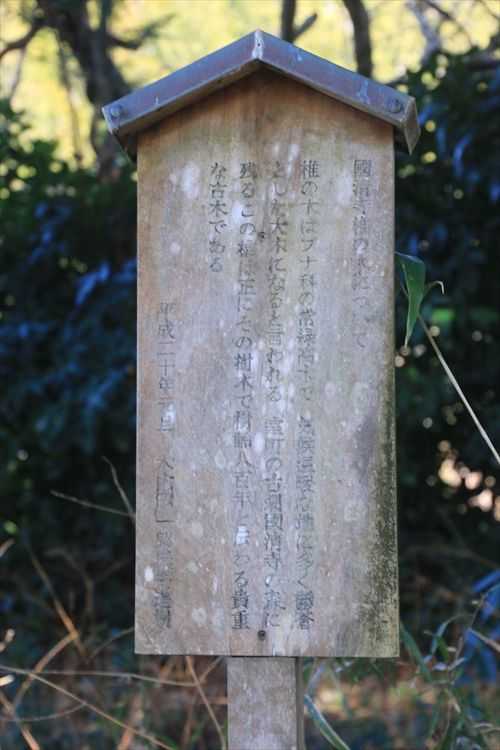

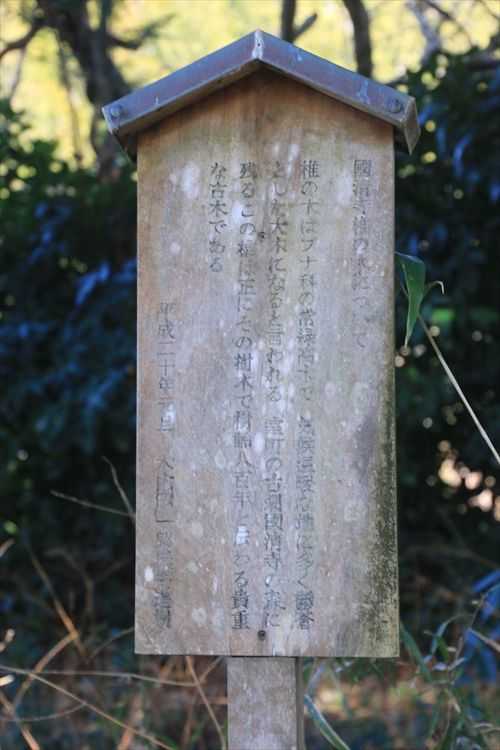

國清寺椎の木について

椎の木はブナ科の常緑高木で、気候温暖な地に多く鬱蒼とした大木になると言われる。

室町の古刹國清寺の森に残るこの椎は正にその樹木で樹齢八百年と伝わる貴重な古木

平成二十年元旦 木内昭一郎氏寄進樹

樹齢八百年の椎の木を見上げる。

椎の木の下から富士山を望む。

国清寺のスダジイ、 畠山國清を祀る開山塔を後にする。

引き返し、左手杉の下に、「畠山國清 上杉憲顕 開基塔」の石碑が建つ。

前方に「十三重塔」「石塔」の石碑群。

國清寺開基塔群

石灯籠、五輪塔が並ぶ。

上杉憲顯公顕彰碑

南北朝武将上杉憲顕は関東管領、上野、越後、伊豆守護などの要職を歴任し晩年伊豆に国清寺

を建立、壮麗な寺院に修築整備された。

憲顯公は応安元年(1368)九月十九日足利陣中に没し此処國清寺の森に眠る。因みに鎌倉九代記

に卒去後の上杉憲顯公葬送の記録があると郷土史家木下喜衛氏は講ず。

上杉憲顯公 世を去りて六百三十年その功を称え徳を偲びて碑を刻み後世に残す。

平成十年九月十九日

國清寺護寺会 撰

五輪塔をズームアップ。

鎌倉市の扇谷に「扇谷上杉管領屋敷迹」の石碑が建っている。

本堂脇から鐘楼を見る。

本堂前から左側に六地蔵尊。

珍しく赤い頭巾をかぶっておられない地蔵尊。

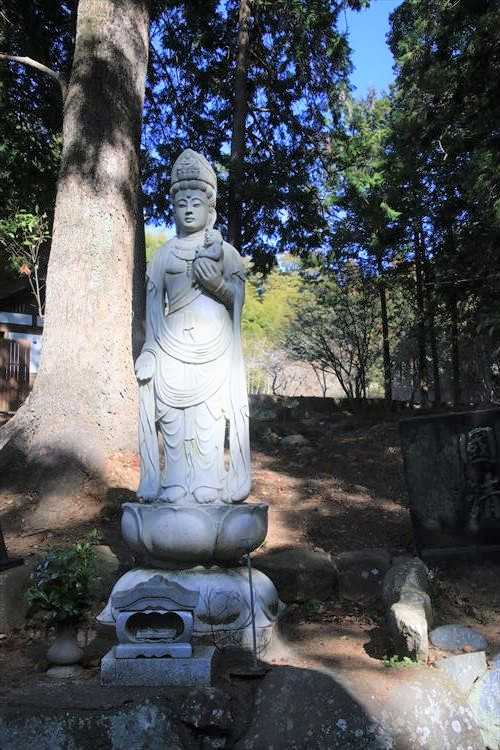

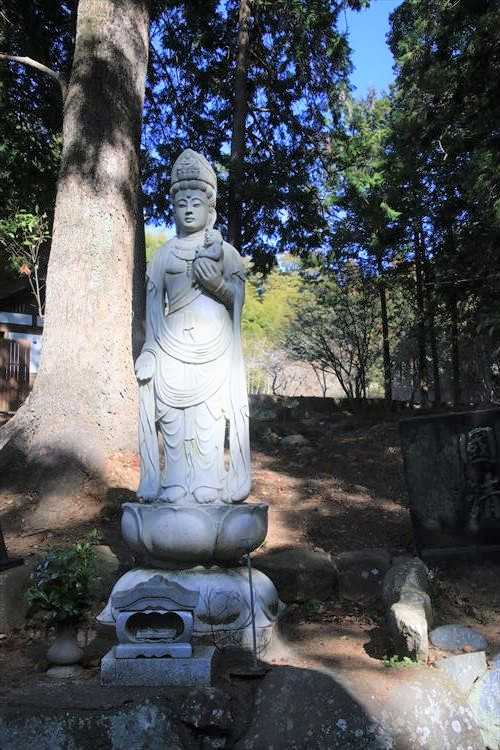

仏殿(釈迦堂)の北側に「慈母観音像」、石灯籠塔が建つ。

般若塔

慈母観音像

慈母観音像は慈しみの母であり、抱いている子供が衆生の私たちを常に母親の愛情で

見守る意味もある。その為、家内安全・子授け・子供無事成長・水子供養等々の願い

を成就するといわれているのだ。

国清寺仏殿の「花頭窓」。

史実としての「国清寺」の正式な読みは「こくしょうじ」だが、現在では「こくせいじ」を正

としていると。

仏殿前にぶら下がる小さな梵鐘。階段があり今でも使用されているのであろうか。

杉木立ちの中に國清寺本堂、庫裡、鐘楼、仏殿が建つ。

駐車場脇に、朱の鳥居のある神社。

12:46

駐車場から、國清寺本堂、庫裡、鐘楼を後にし次の場所へ。

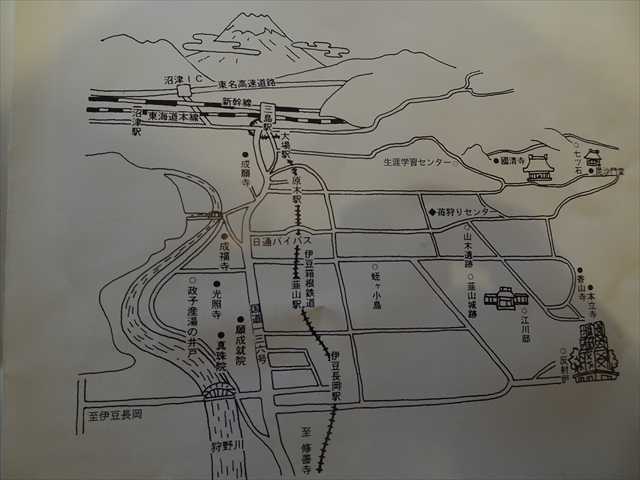

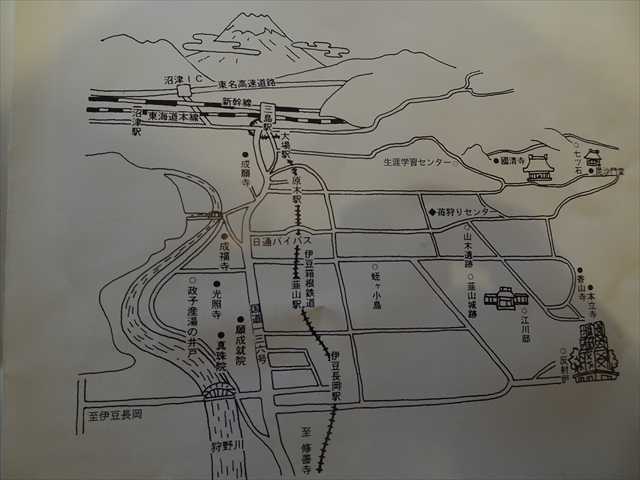

韮山史跡巡り

ー 國清寺への案内略図 ー

國清寺の南側にこれから訪れる史跡が連なる。

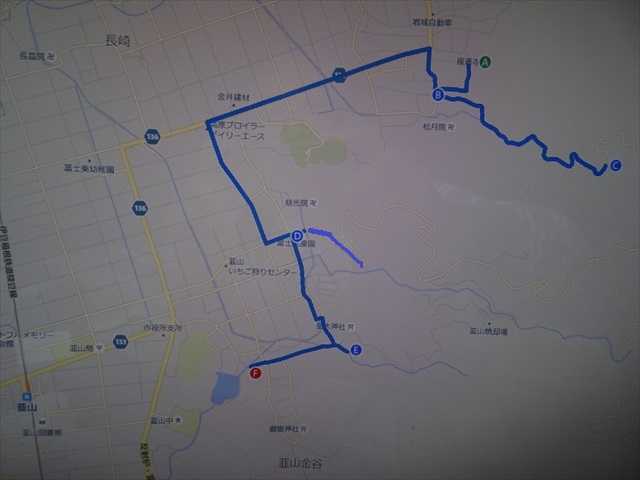

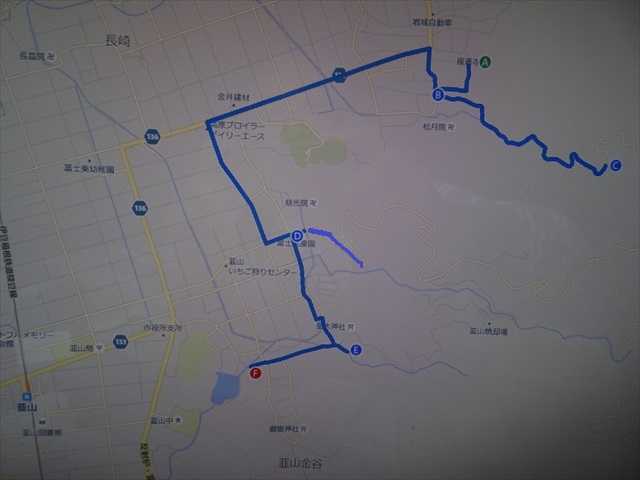

移動後、ネットから検索(A → Bの所要時間、距離)。

A、國清寺 1分 379m、B、奈古谷観音堂 2分 1.3km、Ⅽ、毘沙門堂 8分 4.0km

Ⅾ、旗上不動明王 2分 1.0km、E、香山寺 1分 581m、F、江川邸

12:51

國清寺から狭い道を進み、「奈古谷観音堂」

所在地:静岡県伊豆の国市奈古谷

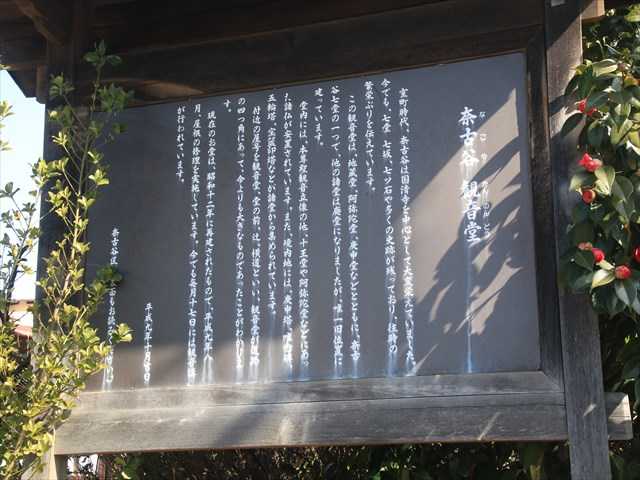

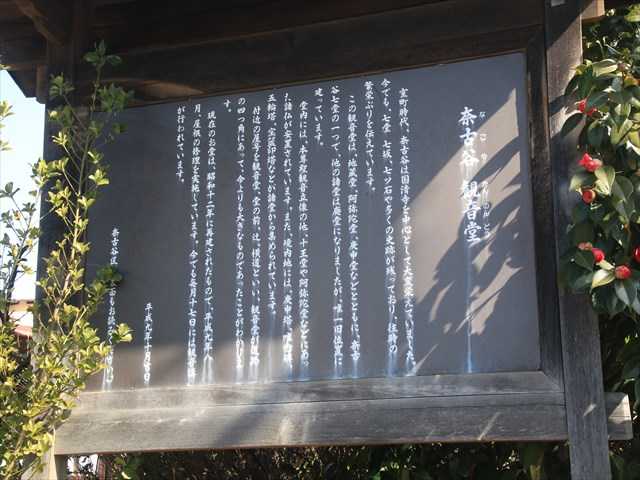

奈古谷観音堂 (なごやかんのんどう)

室町時代、奈古谷は国清寺を中心として大変栄えていました。今でも、七堂、七坂、七ツ石や多

くの史跡が残っており、往時の繁栄ぶりを伝えています。

この観音堂は、地蔵堂、阿弥陀堂、庚申堂などとともに、奈古谷七堂の一つで、他の諸堂は廃堂

になりましたが、唯一旧位置に建っています。

堂内には、本尊聖観音立像の他、十王堂や阿弥陀堂などにあった諸仏が安置されています。また、

境内地には、庚申塔、唯念碑、五輪塔、宝篋印塔などが諸堂から集められています。

付近の屋号を観音堂、堂の前、辻、横道といい、観音堂が道路の四つ角にあって、今よりも大き

なものであったことがわかります。

現在のお堂は、昭和十二年に再建されたもので、平成九年八月、屋根の修理を実施しています。

今でも毎月十七日には観音講が行われています。

平成九年十月吉日

奈古谷区 裏面もお読みください。

奈古谷観音堂を正面から。狭い境内には多くの石碑、石仏が並んでいた。

境内には、庚申塔、唯念碑、五輪塔、宝篋印塔などが諸堂から集められ並べられている。

12:53

奈古谷観音堂は、いずれも國清寺の祠堂や支院に由来する建造物であり、中世以来國清寺を中心

に形作られてきた宗教的空間の一部をなすものである。

このあと、右側の狭い坂道を上る。

12:58

奈古谷観音堂を後にして、次の目的地である、伊豆に流された怪僧文覚が草庵を結んだ場所と

されている「毘沙門堂」を目指して「文覚さんと毘沙門道」の坂道を上って来た。

道路脇に車を止め「文覚さんと毘沙門道」の標札。

道路脇に「樋倉簡易水道 平成四年八月竣工」の貯水池。

文覚さんと毘沙門道の左手にあったのが、七つ石のひとつである「蛇石(へびいし)」。

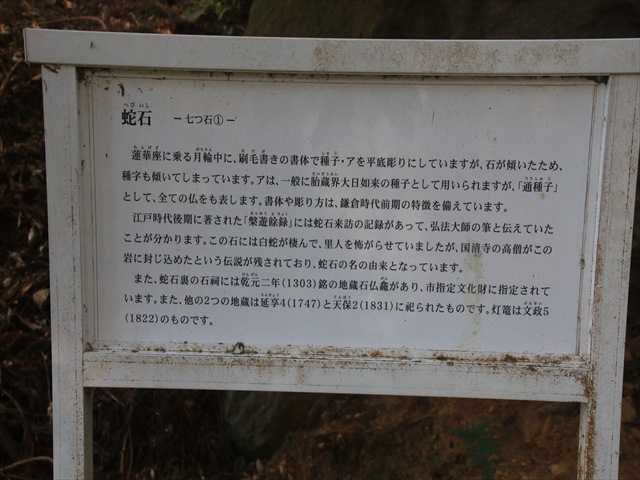

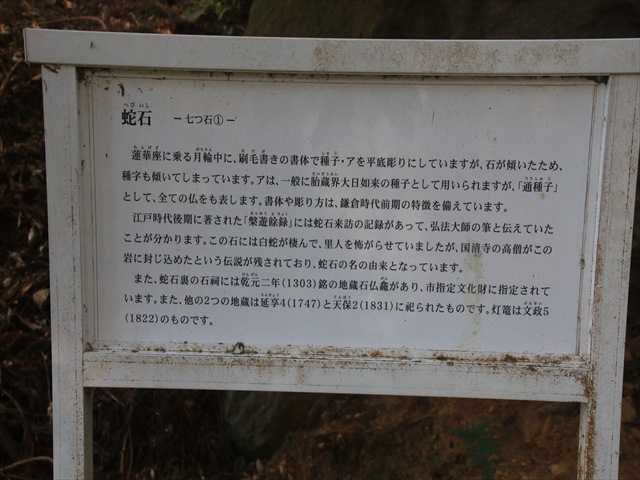

蛇 石 ー 七つ石 ① ー

蓮華座に乗る月輪(がちりん)中に、刷毛書きの書体で種子・アを平底彫りにしていますが、石

が傾いたため、種字も傾いてしまっています。アは、一般に胎蔵界大日如来の種子として用い

られますが、「通種子(つうしゅじ)」として、全ての仏をも表します。書体や彫り方は、鎌倉

時代前期の特徴を備えています。

江戸時代後期に著された「槃遊餘録(はんゆうよりょく)」には蛇石来訪の記録があって、弘法

大師の筆と伝えていたことが分かります。この石には白蛇が棲んで、里人を怖がらせていまし

たが、国清寺の高僧がこの岩に封じ込めたという伝説が残されており、蛇石の名の由来となっ

ています。

また、蛇石裏の石祠には乾元二年(1303)銘の地蔵石仏龕(がん)があり、市指定文化財に指定

されています。また、他の2つの地蔵は延享4(1747)と天保2(1831)年に祀られたものです。

灯篭は文政5(1822)年のものです。

ー 続く ー

2月2日(水) 12:34

本堂から杉林の中を進み、左方向へ。

正面にあったのが開山である畠山國清を祀る「開山塔」。

石碑には「開山塔」と刻まれていた。

開山塔の奥に、「 国清寺のスダジイ」が聳える。

右奥に本堂が建つ。

國清寺椎の木について

椎の木はブナ科の常緑高木で、気候温暖な地に多く鬱蒼とした大木になると言われる。

室町の古刹國清寺の森に残るこの椎は正にその樹木で樹齢八百年と伝わる貴重な古木

平成二十年元旦 木内昭一郎氏寄進樹

樹齢八百年の椎の木を見上げる。

椎の木の下から富士山を望む。

国清寺のスダジイ、 畠山國清を祀る開山塔を後にする。

引き返し、左手杉の下に、「畠山國清 上杉憲顕 開基塔」の石碑が建つ。

前方に「十三重塔」「石塔」の石碑群。

國清寺開基塔群

石灯籠、五輪塔が並ぶ。

上杉憲顯公顕彰碑

南北朝武将上杉憲顕は関東管領、上野、越後、伊豆守護などの要職を歴任し晩年伊豆に国清寺

を建立、壮麗な寺院に修築整備された。

憲顯公は応安元年(1368)九月十九日足利陣中に没し此処國清寺の森に眠る。因みに鎌倉九代記

に卒去後の上杉憲顯公葬送の記録があると郷土史家木下喜衛氏は講ず。

上杉憲顯公 世を去りて六百三十年その功を称え徳を偲びて碑を刻み後世に残す。

平成十年九月十九日

國清寺護寺会 撰

五輪塔をズームアップ。

鎌倉市の扇谷に「扇谷上杉管領屋敷迹」の石碑が建っている。

本堂脇から鐘楼を見る。

本堂前から左側に六地蔵尊。

珍しく赤い頭巾をかぶっておられない地蔵尊。

仏殿(釈迦堂)の北側に「慈母観音像」、石灯籠塔が建つ。

般若塔

慈母観音像

慈母観音像は慈しみの母であり、抱いている子供が衆生の私たちを常に母親の愛情で

見守る意味もある。その為、家内安全・子授け・子供無事成長・水子供養等々の願い

を成就するといわれているのだ。

国清寺仏殿の「花頭窓」。

史実としての「国清寺」の正式な読みは「こくしょうじ」だが、現在では「こくせいじ」を正

としていると。

仏殿前にぶら下がる小さな梵鐘。階段があり今でも使用されているのであろうか。

杉木立ちの中に國清寺本堂、庫裡、鐘楼、仏殿が建つ。

駐車場脇に、朱の鳥居のある神社。

12:46

駐車場から、國清寺本堂、庫裡、鐘楼を後にし次の場所へ。

韮山史跡巡り

ー 國清寺への案内略図 ー

國清寺の南側にこれから訪れる史跡が連なる。

移動後、ネットから検索(A → Bの所要時間、距離)。

A、國清寺 1分 379m、B、奈古谷観音堂 2分 1.3km、Ⅽ、毘沙門堂 8分 4.0km

Ⅾ、旗上不動明王 2分 1.0km、E、香山寺 1分 581m、F、江川邸

12:51

國清寺から狭い道を進み、「奈古谷観音堂」

所在地:静岡県伊豆の国市奈古谷

奈古谷観音堂 (なごやかんのんどう)

室町時代、奈古谷は国清寺を中心として大変栄えていました。今でも、七堂、七坂、七ツ石や多

くの史跡が残っており、往時の繁栄ぶりを伝えています。

この観音堂は、地蔵堂、阿弥陀堂、庚申堂などとともに、奈古谷七堂の一つで、他の諸堂は廃堂

になりましたが、唯一旧位置に建っています。

堂内には、本尊聖観音立像の他、十王堂や阿弥陀堂などにあった諸仏が安置されています。また、

境内地には、庚申塔、唯念碑、五輪塔、宝篋印塔などが諸堂から集められています。

付近の屋号を観音堂、堂の前、辻、横道といい、観音堂が道路の四つ角にあって、今よりも大き

なものであったことがわかります。

現在のお堂は、昭和十二年に再建されたもので、平成九年八月、屋根の修理を実施しています。

今でも毎月十七日には観音講が行われています。

平成九年十月吉日

奈古谷区 裏面もお読みください。

奈古谷観音堂を正面から。狭い境内には多くの石碑、石仏が並んでいた。

境内には、庚申塔、唯念碑、五輪塔、宝篋印塔などが諸堂から集められ並べられている。

12:53

奈古谷観音堂は、いずれも國清寺の祠堂や支院に由来する建造物であり、中世以来國清寺を中心

に形作られてきた宗教的空間の一部をなすものである。

このあと、右側の狭い坂道を上る。

12:58

奈古谷観音堂を後にして、次の目的地である、伊豆に流された怪僧文覚が草庵を結んだ場所と

されている「毘沙門堂」を目指して「文覚さんと毘沙門道」の坂道を上って来た。

道路脇に車を止め「文覚さんと毘沙門道」の標札。

道路脇に「樋倉簡易水道 平成四年八月竣工」の貯水池。

文覚さんと毘沙門道の左手にあったのが、七つ石のひとつである「蛇石(へびいし)」。

蛇 石 ー 七つ石 ① ー

蓮華座に乗る月輪(がちりん)中に、刷毛書きの書体で種子・アを平底彫りにしていますが、石

が傾いたため、種字も傾いてしまっています。アは、一般に胎蔵界大日如来の種子として用い

られますが、「通種子(つうしゅじ)」として、全ての仏をも表します。書体や彫り方は、鎌倉

時代前期の特徴を備えています。

江戸時代後期に著された「槃遊餘録(はんゆうよりょく)」には蛇石来訪の記録があって、弘法

大師の筆と伝えていたことが分かります。この石には白蛇が棲んで、里人を怖がらせていまし

たが、国清寺の高僧がこの岩に封じ込めたという伝説が残されており、蛇石の名の由来となっ

ています。

また、蛇石裏の石祠には乾元二年(1303)銘の地蔵石仏龕(がん)があり、市指定文化財に指定

されています。また、他の2つの地蔵は延享4(1747)と天保2(1831)年に祀られたものです。

灯篭は文政5(1822)年のものです。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.