PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 藤沢市歴史散策

供養地蔵尊から路地を南へ進み、住宅街の中に鎮座する御霊神社へ。

9月16日(金) 9:30

川名御霊神社

所在地:神奈川県藤沢市川名656

境内入口に建つ案内柱「② 川名御霊神社」。

この先には 250m程で「③④ 神光寺、横穴墓群」があるようだ。

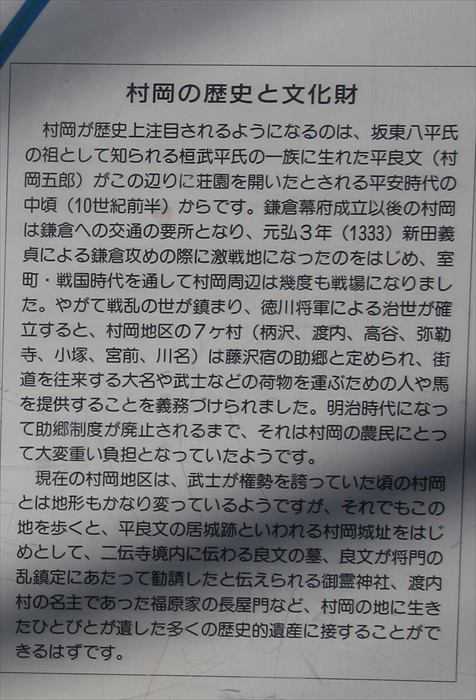

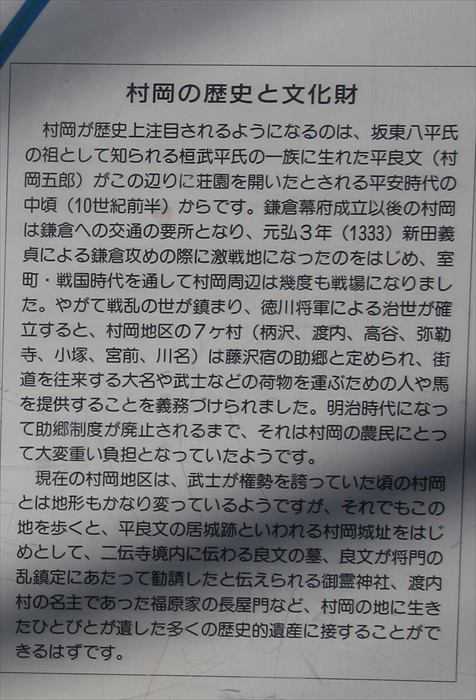

文化財ハイキングコース案内板

村岡南部コースの文化財を、7箇所紹介。

村岡の歴史と文化財

の一族に生れた平良文(村岡五郎)がこの辺りに荘園を開いたとされる平安時代の

中頃(10世紀前半)からです。鎌倉幕府成立以後の村岡は鎌倉への交通の要所となり、

元弘3年(1333)新田義貞による錬倉攻めの際に激戦地になったのをはじめ、室町・

戦国時代を通して村岡周辺は幾度も戦場になりました。やがて戦乱の世が鎮まり、

徳川将軍による治世が確立すると、村岡地区の7ヶ村(柄沢、渡内、高谷、弥勒寺、

小塚.宮前、川名)は藤沢宿の助郷と定められ、街道を往来する大名や武士などの

荷物を運ぷための人や馬を提供することを義務づけらました。明治時代になって

助郷制度が廃止されるまで、それは村岡の農民にとって大変重い負担となってい

たようです。

るようですが、それでもこの地を歩くと、平良文の居城跡といわれる村岡城址を

はじめとして、二伝寺境内に伝わる良文の墓、良文が将門の乱鎮定にあたって勧

請したと伝えられる御霊神社、渡内村の名主であった福原家の番屋門など、村岡

の地に生きたひとびとが遺した多くの歴史的遺産に接することができるはずです。

境内入り口に石鳥居

社号標石の「御霊神社」。

創 立 天慶四年八月(千有余年前)

祭 神 早良親王 合祀 平景政

例 祭 九月吉日

早良親王は相模平氏村岡良文の祖神なり

良文は村岡郷に住し四辺を開拓して恩恵を垂れ景政は良文の裔にして鎌倉時代武者

昭和四十四年五月吉日建之

川名御霊神社氏子中

上り口に手水場

手水場には「洗心」と。

手水場には龍をかたどった竹細工。

参道左側に切り取られた株と石碑。

石碑には、

「昭和四十三年十月二十三日 明治百年記念 まきの樹

寄贈 川名老人クラブ

喜楽会 一同」

とあったがその ”まきの樹” は切り倒されていた。

社殿はこの長い階段の上にある。

途中の平場に狛犬があり、右側の坂には「女坂」と書かれていた。

狛犬の「阿形像」。

狛犬の「吽形像」どちらもマスクの装着はなかった。

階段を上り見下ろす。

正面に「社殿」。

藤沢市川名の御霊神社は、村岡御霊神社の分社と伝えられている。

祭神の早良親王は、桓武天皇の弟。川名の地は、鎌倉郡津村郷に属し、村上五郎(平良文)の

領した村岡に近いことから、村岡氏の支配下にあったものと考えられるが定かではない。

平安時代後期には、鎌倉権五郎景政が開発した大庭御厨の一部として、大庭氏の支配下にあっ

たと考えられている。

祭 神 早良親王

鎌倉権五郎景政

拝殿の扁額「御霊神社」。

境内から川名の東を見下ろす。

境内は広く後方には竹藪が迫る。

社殿左側に「福禄寿」。

相州村岡七福神の福禄寿。相州村岡七福神巡りでは、残りの弥勒寺(毘沙門天) 、小塚荒神社

(布袋和尚)、柄沢神社(恵比寿) 、渡内日枝神社(弁財天)、高谷大神宮(大黒天)、宮前

御霊神社(寿老人)に会えるのであった。

福禄寿像をズームアップ。

右側からの社殿。

本殿の銅板葺きの屋根。

社殿の右側に「稲荷大神」。

扁額には「正一位 稲荷大神」。

稲荷大神と左奥に稲荷社、手前には五輪塔。

賽銭の杭が建っていたが。

稲荷社の中には石祠。

帰りは女坂から下りる。

川名御霊神社から南に数百メートルで、

高野山真言宗 神光寺(じんこうじ)

所在地:神奈川県藤沢市川名584

神光寺は高野山真言宗のお寺で稲荷山影向院(ようごういん)神光寺と称します。

明応元年(1492年)に創建されました。ご本尊は不動明王です。

空海(弘法大師)が弘仁10年(819年)に開山した青蓮寺の末寺であり、神光寺と青蓮寺は直線距離

にして約1.1kmの近さに位置しています。

神光寺の境内横には横穴古墳群があり、アーチ形の墓の跡で奈良時代前期から後期のものといわ

れています。発掘調査では須恵器などが発見されています。

また、相模国準四国八十八箇所第74番札所です。

門前に建つ「高野山真言宗稲荷山 神光寺」の寺号標石。

案内柱には「③神光寺 ④横穴墓群」。

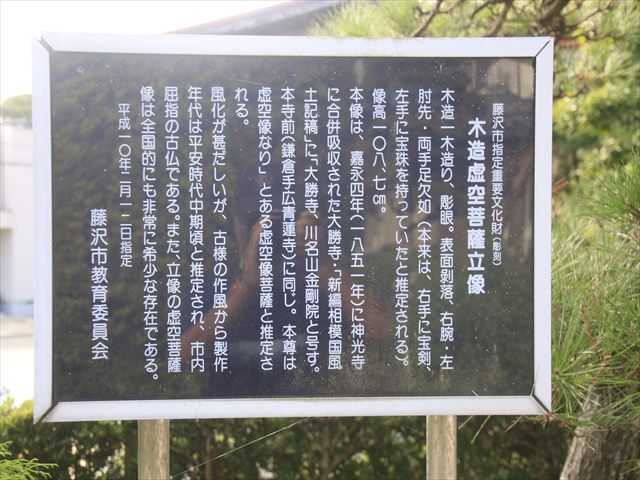

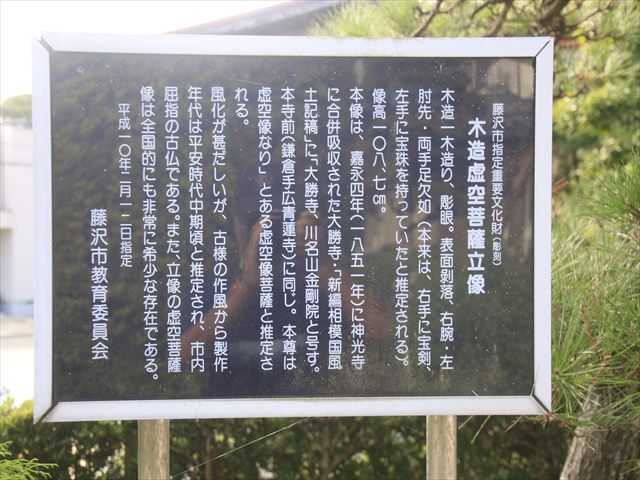

藤沢市指定重要文化財(彫刻)

『 木造虚空菩薩立像』

木造一木造り、彫眼。表面刳落、右腕・左肘先・両手足欠如(本来は右手に宝剣、左手に宝珠

を持っていたと推定される)。像高108.7㎝。

本像は、嘉永四年(1851)に神光寺に合併吸収された大勝寺・「新編相模国風土記稿」に「大

勝寺、川名山金剛院と号す。本寺前(鎌倉手広青蓮寺)に同じ。本尊は虚空蔵なり」とある虚

空像菩薩と推定される。

風化が甚だしいが、古様の作風から製作年代は平安時代中期頃と推定され、市内屈指の古仏で

ある。また、立像の虚空菩薩像は全国的にも非常に希少な存在である。

平成10年2月12日指定

藤沢市教育委員会

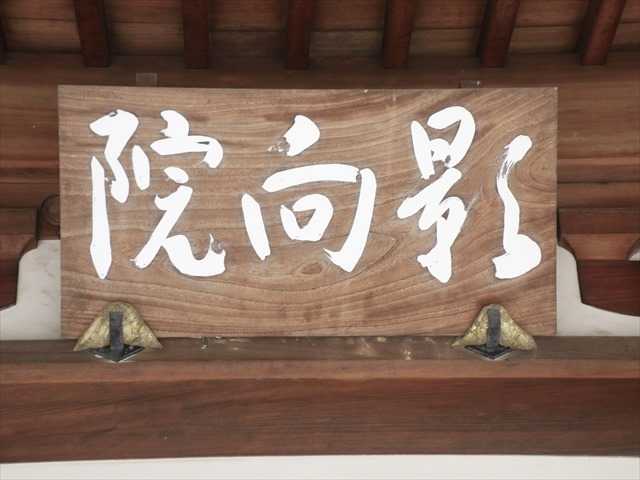

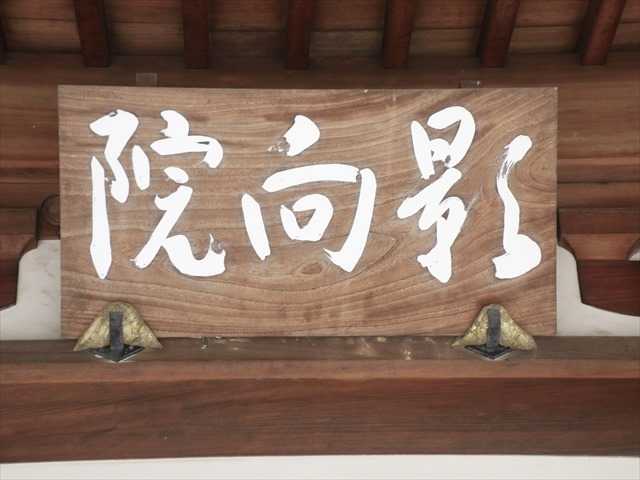

銅板葺きの「本堂」。

本堂の扁額 「影向院 」。

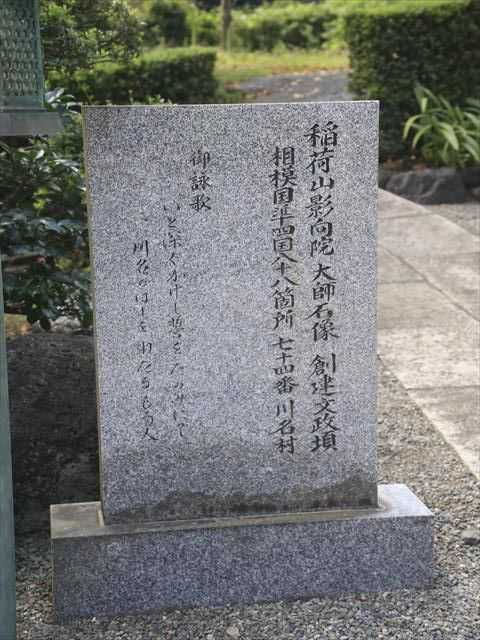

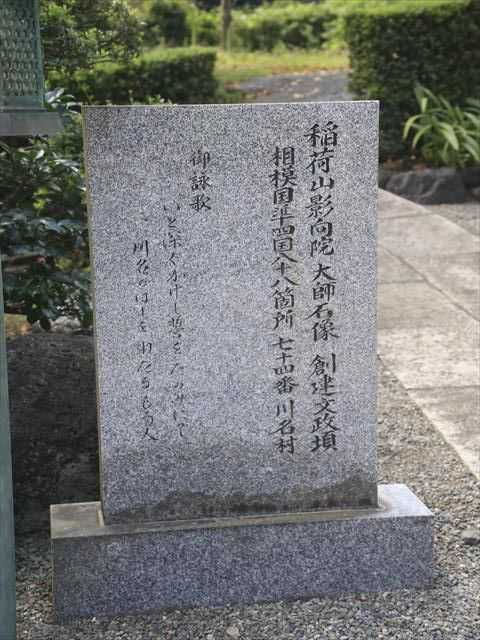

本堂手前に、弘法大師石像の「堂」。

弘法大師石像

賽銭箱にチョウ。

弘法大師石像の堂に添えられた石碑には、

「稲荷山影向院 大師石像 創建文政項

相模国準四国八十八箇所 七十四番 川名村

御詠歌

いと深くかけし誓をたのみにて

川名のはしを わたるもろ人」。

本堂前から境内を。

本堂の右側に「弘法大師像」。

右側からの本堂。

石塔には「弘法大師報恩謝徳供養塔」と。

咲き終わったサルスベリ、後方に寺務所。

左側の坂道から本堂。

本堂の南側に「正一位 稲荷大明神」の幟が立つ。

階段を上ると草に囲まれて

正一位 稲荷大明神

この丘の下に「④神光寺横穴墓群」があったようだが見落としたので次回、「川名清水谷戸」と

併せて訪れたい。

稲荷大明神から神光寺を見下ろす。

稲荷大明神に絡まっていたこの花は?。

9:57

稲荷大明神の下にある「シェア畑 湘南藤沢」。

この後は、「文化財ハイキングコース案内板」にあった村岡南部の「宮前御霊神社」を目指す。

ー 続く ー

9月16日(金) 9:30

川名御霊神社

所在地:神奈川県藤沢市川名656

境内入口に建つ案内柱「② 川名御霊神社」。

この先には 250m程で「③④ 神光寺、横穴墓群」があるようだ。

文化財ハイキングコース案内板

村岡南部コースの文化財を、7箇所紹介。

村岡の歴史と文化財

の一族に生れた平良文(村岡五郎)がこの辺りに荘園を開いたとされる平安時代の

中頃(10世紀前半)からです。鎌倉幕府成立以後の村岡は鎌倉への交通の要所となり、

元弘3年(1333)新田義貞による錬倉攻めの際に激戦地になったのをはじめ、室町・

戦国時代を通して村岡周辺は幾度も戦場になりました。やがて戦乱の世が鎮まり、

徳川将軍による治世が確立すると、村岡地区の7ヶ村(柄沢、渡内、高谷、弥勒寺、

小塚.宮前、川名)は藤沢宿の助郷と定められ、街道を往来する大名や武士などの

荷物を運ぷための人や馬を提供することを義務づけらました。明治時代になって

助郷制度が廃止されるまで、それは村岡の農民にとって大変重い負担となってい

たようです。

るようですが、それでもこの地を歩くと、平良文の居城跡といわれる村岡城址を

はじめとして、二伝寺境内に伝わる良文の墓、良文が将門の乱鎮定にあたって勧

請したと伝えられる御霊神社、渡内村の名主であった福原家の番屋門など、村岡

の地に生きたひとびとが遺した多くの歴史的遺産に接することができるはずです。

境内入り口に石鳥居

社号標石の「御霊神社」。

創 立 天慶四年八月(千有余年前)

祭 神 早良親王 合祀 平景政

例 祭 九月吉日

早良親王は相模平氏村岡良文の祖神なり

良文は村岡郷に住し四辺を開拓して恩恵を垂れ景政は良文の裔にして鎌倉時代武者

昭和四十四年五月吉日建之

川名御霊神社氏子中

上り口に手水場

手水場には「洗心」と。

手水場には龍をかたどった竹細工。

参道左側に切り取られた株と石碑。

石碑には、

「昭和四十三年十月二十三日 明治百年記念 まきの樹

寄贈 川名老人クラブ

喜楽会 一同」

とあったがその ”まきの樹” は切り倒されていた。

社殿はこの長い階段の上にある。

途中の平場に狛犬があり、右側の坂には「女坂」と書かれていた。

狛犬の「阿形像」。

狛犬の「吽形像」どちらもマスクの装着はなかった。

階段を上り見下ろす。

正面に「社殿」。

藤沢市川名の御霊神社は、村岡御霊神社の分社と伝えられている。

祭神の早良親王は、桓武天皇の弟。川名の地は、鎌倉郡津村郷に属し、村上五郎(平良文)の

領した村岡に近いことから、村岡氏の支配下にあったものと考えられるが定かではない。

平安時代後期には、鎌倉権五郎景政が開発した大庭御厨の一部として、大庭氏の支配下にあっ

たと考えられている。

祭 神 早良親王

鎌倉権五郎景政

拝殿の扁額「御霊神社」。

境内から川名の東を見下ろす。

境内は広く後方には竹藪が迫る。

社殿左側に「福禄寿」。

相州村岡七福神の福禄寿。相州村岡七福神巡りでは、残りの弥勒寺(毘沙門天) 、小塚荒神社

(布袋和尚)、柄沢神社(恵比寿) 、渡内日枝神社(弁財天)、高谷大神宮(大黒天)、宮前

御霊神社(寿老人)に会えるのであった。

福禄寿像をズームアップ。

右側からの社殿。

本殿の銅板葺きの屋根。

社殿の右側に「稲荷大神」。

扁額には「正一位 稲荷大神」。

稲荷大神と左奥に稲荷社、手前には五輪塔。

賽銭の杭が建っていたが。

稲荷社の中には石祠。

帰りは女坂から下りる。

川名御霊神社から南に数百メートルで、

高野山真言宗 神光寺(じんこうじ)

所在地:神奈川県藤沢市川名584

神光寺は高野山真言宗のお寺で稲荷山影向院(ようごういん)神光寺と称します。

明応元年(1492年)に創建されました。ご本尊は不動明王です。

空海(弘法大師)が弘仁10年(819年)に開山した青蓮寺の末寺であり、神光寺と青蓮寺は直線距離

にして約1.1kmの近さに位置しています。

神光寺の境内横には横穴古墳群があり、アーチ形の墓の跡で奈良時代前期から後期のものといわ

れています。発掘調査では須恵器などが発見されています。

また、相模国準四国八十八箇所第74番札所です。

門前に建つ「高野山真言宗稲荷山 神光寺」の寺号標石。

案内柱には「③神光寺 ④横穴墓群」。

藤沢市指定重要文化財(彫刻)

『 木造虚空菩薩立像』

木造一木造り、彫眼。表面刳落、右腕・左肘先・両手足欠如(本来は右手に宝剣、左手に宝珠

を持っていたと推定される)。像高108.7㎝。

本像は、嘉永四年(1851)に神光寺に合併吸収された大勝寺・「新編相模国風土記稿」に「大

勝寺、川名山金剛院と号す。本寺前(鎌倉手広青蓮寺)に同じ。本尊は虚空蔵なり」とある虚

空像菩薩と推定される。

風化が甚だしいが、古様の作風から製作年代は平安時代中期頃と推定され、市内屈指の古仏で

ある。また、立像の虚空菩薩像は全国的にも非常に希少な存在である。

平成10年2月12日指定

藤沢市教育委員会

銅板葺きの「本堂」。

本堂の扁額 「影向院 」。

本堂手前に、弘法大師石像の「堂」。

弘法大師石像

賽銭箱にチョウ。

弘法大師石像の堂に添えられた石碑には、

「稲荷山影向院 大師石像 創建文政項

相模国準四国八十八箇所 七十四番 川名村

御詠歌

いと深くかけし誓をたのみにて

川名のはしを わたるもろ人」。

本堂前から境内を。

本堂の右側に「弘法大師像」。

右側からの本堂。

石塔には「弘法大師報恩謝徳供養塔」と。

咲き終わったサルスベリ、後方に寺務所。

左側の坂道から本堂。

本堂の南側に「正一位 稲荷大明神」の幟が立つ。

階段を上ると草に囲まれて

正一位 稲荷大明神

この丘の下に「④神光寺横穴墓群」があったようだが見落としたので次回、「川名清水谷戸」と

併せて訪れたい。

稲荷大明神から神光寺を見下ろす。

稲荷大明神に絡まっていたこの花は?。

9:57

稲荷大明神の下にある「シェア畑 湘南藤沢」。

この後は、「文化財ハイキングコース案内板」にあった村岡南部の「宮前御霊神社」を目指す。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢市歴史散策] カテゴリの最新記事

-

藤沢市大庭地区のフジを愛でにー8、大庭城… 2023.06.06

-

藤沢市大庭地区のフジを愛でにー7、熊野神… 2023.06.05 コメント(2)

-

藤沢市大庭地区のフジを愛でにー6、臺谷戸… 2023.06.04

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.