PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

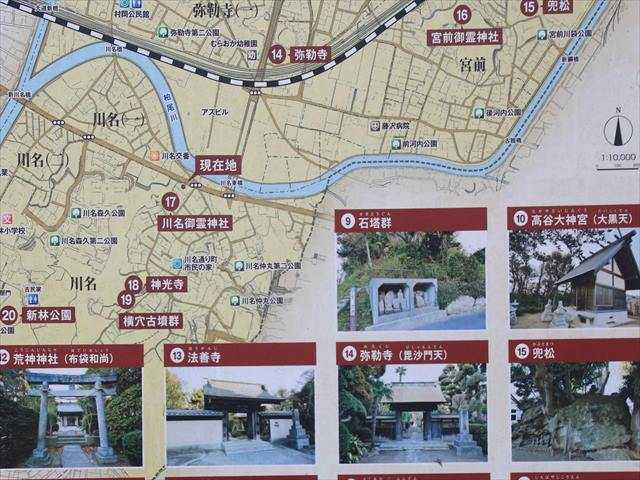

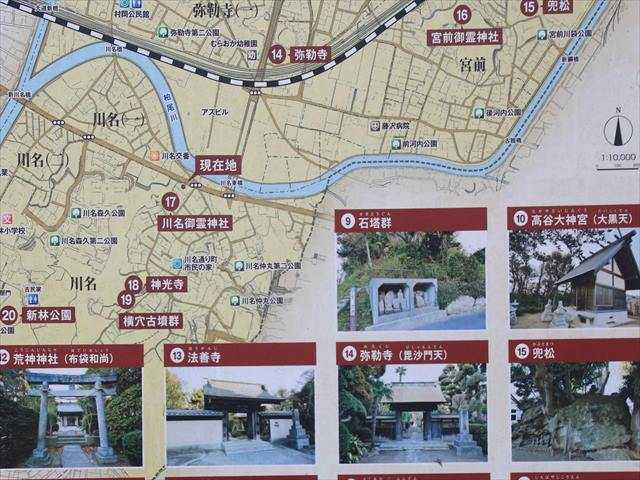

カテゴリ: 藤沢市歴史散策

川名地区から北上、村岡南部地区の散策に。

9月16日(金) 10:00

この後、柏尾川と東海道本線の間にある「⑮ 兜松」「⑯ 宮前御霊神社」を目指す。

スマホを宮前御霊神社にセット。

県道32号線(藤沢鎌倉線)の川名交差点。

ここを左折し柏尾川に架かる川名東橋を渡る。

足下を見ると石碑があり「左 むさしの」。

石碑には「左:むさしの、右:かまくら」と刻まれていた。

この古道は鎌倉武将の畠山重忠公も通った道であろうか。あるいは江戸時代の道であろうか?

特に鎌倉時代に鎌倉政庁が在った鎌倉と各地を結んだ古道については、鎌倉往還(かまくらおう

かん)や鎌倉道(かまくらみち)とも呼ばれ、また鎌倉海道(かまくらかいどう)とも書く。

一方で、現況の道路で「鎌倉街道」や「かまくらみち」と通称される路線も存在するのだ。

「鎌倉街道(古道)上道」として定説化しているのは、鎌倉から武蔵西部を経て上州に至る古道

で、鎌倉 - 化粧坂 - 瀬谷 - 本町田 - 小野路 - 府中 - 所沢 - 入間 - 笛吹峠 - 奈良梨 - 山名 - 高崎

のルートである。武蔵国府付近は、東芝府中工場 - 分倍 - 中河原へ抜けるルートとなっている。

10:10

スマホの案内で進み正面奥に鳥居を見つける。

辻の案内柱には村岡歴史の道。

「⑤ 宮前御霊神社 70m」、右折すると「⑥ 兜松 300m」と。

案内柱の向いには道祖神。

双体神祇道祖神には、文化十一(1814)年「祭神」の銘。

旅友のブログで大小の石は力石と知る。

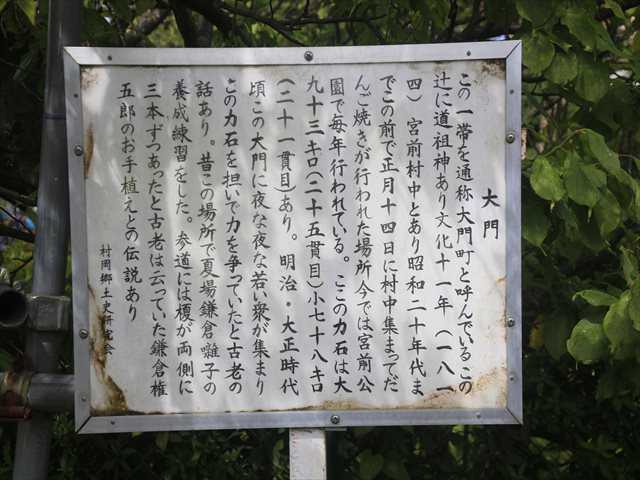

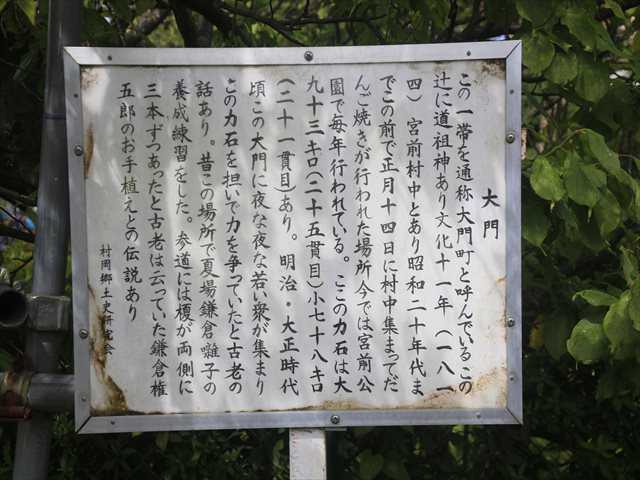

大 門

この一帯を通称大門町と呼んでいる。この辻に道祖神あり文化十一年(1814)宮前村中とあり、

昭和二十年代までこの前で正月十四日に村中集まってだんご焼きが行われた場所。

(二十一貫目)あり。明治・大正時代頃この大門に夜な夜な若い衆が集まり、この力石を担いで

力を争っていたと古老の話あり。昔この場所で夏場、鎌倉囃子の養成練習をした。参道には榎

が両側に三本ずつあったと古老は云っていた。鎌倉権五郎のお手植えとの伝説あり。

村岡郷土史研究会

参道を進み石鳥居。

鳥居の扁額「御霊神社」。

参道に「タブノキ」が聳える。

入口が二箇所、

左:御霊神社社務所・御霊庵、宮前防災倉庫

右:宮前町内会館 の看板が下がる。

左側奥に倉庫があるが何を納めているのか。

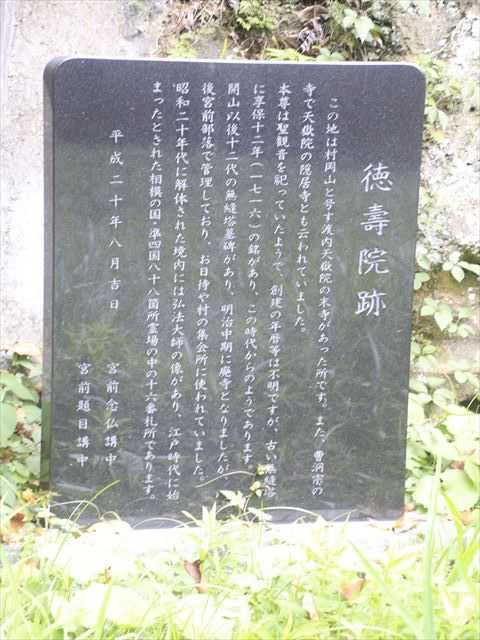

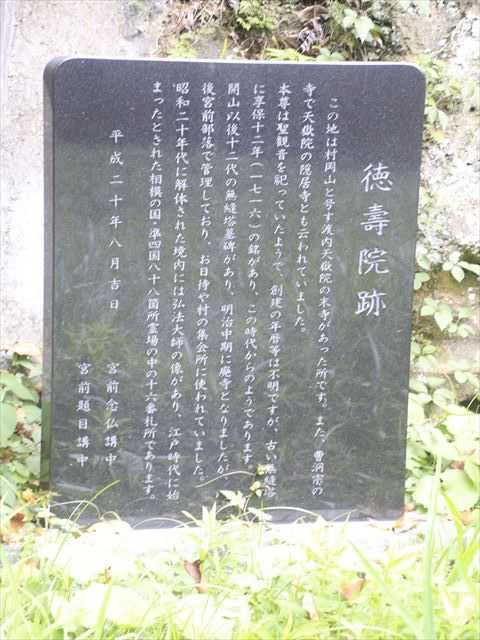

徳壽院跡の案内

草むらの脇の斜面下のやぐらの中に石仏そしてその横に石碑群が並んでいた。

やぐらの中に石仏が並ぶ。

徳壽院跡

この地は村岡山と号す渡内天嶽院の末寺があった所です。また、曹洞宗の寺で天嶽

院の隠居寺とも云われていました。

本尊は聖観音を祀っていたようで、創建の年歴等は不明ですが、古い無縫塔に享保

十二年(1716)の銘があり、この時代からのようであります。

開山以後十二代の無縫塔墓碑があり、明治中期に廃寺となりましたが、以後宮前部

落で管理しており、お日待や村の集会所に使われていました。

昭和二十年代に解体された境内には弘法大師の像があり、江戸時代に始まったとさ

れた相模の国・準四国八十八箇所霊場の中の十六番札所であります。

平成二十年八月吉日 宮前念仏講中

宮前題目講中

右側の「 大師像」の左手には昭和57年宮前念佛講中が建てた石碑が建っている。

明治中期に廃寺となり昭和二十年代に解体された徳壽院だが信仰心の篤い方がおられるようだ。

準四国八十八ヶ所

第廿六番阿波國観音寺

旧鎌倉郡宮前村村岡山徳寿院跡

「ただたのめ ふたたびとては あひがたき みのりをここに 宮前の寺」

昔の人は稲刈り後の暇になった頃、相模国準四国詣りをしたようです。

昭和五十七年三月 宮前念佛講中

大師像は、徳壽院跡地の崖をくりぬいたやぐらの一番右端(手前)にあった。

中央の墓塔には「犀月透明大和尚」と。

右側には「月心了江首座位 明治九子年」と刻まれていた。

慰霊碑

石碑には九名の戒名が。歴代の住職であろうか?

徳壽院は明治中期に廃寺となり、昭和二十年代に解体されたがその後も村民により草刈り等の

管理がなされているようだ。

社殿へは長い階段を上るようだ。

階段下左手に「御霊神社」の碑。

階段を上り狛犬「阿形像」。

狛犬「吽形像」。ここの狛犬もマスクを装着していない。

銅板葺きの手水舎。

御霊神社

御祭神 本殿五座

崇道天皇 光仁天皇第二皇子早良親王(さわらしんのう)

権五郎景政(ごんごろうかげまさ)

葛原親王(くずはらしんのう)

高見王(たかみおう)

高望王(たかもちおう)

境内副社

十二天王 疱瘡神 笹折矢竹稲荷 七面宮

祭 日 毎年九月十八日

由緒沿革

御祭神崇道天皇は桓武天皇が御宇延暦十三年五月現在の京都市に御霊宮として祀り給い

其の後この村岡に五郎良文公が住し天慶三年に勧請し戦勝祈願をなしたるを始めとす。

のち鎌倉権五郎景政を合せ祀り二柱たりしが北条時頼の命により 葛原親王 高見王

高望王の三柱を加え県下に十三の分社あり。

その後村岡五ヶ村総鎮守として現在に至っている。

こちらにも注連縄をした社があったが不祥。

神社関係の品物が納められているのであろうが。

日露戦役記念碑

裏面には「従軍凱旋」

戦没者10名の名前が刻まれていた。

右からは「女坂」。

階段下に石碑があるが「?」、五輪塔。

急な階段の両側には多くの石燈籠。

社 殿

藤沢市宮前のここ村岡御霊神社は、坂東八平氏の祖村岡五郎(平良文)が勧請したと伝わる。

平良文は、桓武天皇を祖とする平氏で、承平・天慶の乱では平将門とともに平国香と戦ったと

されるが定かではない。御霊神社の近辺に良文の館があったとされ、祭神の鎌倉権五郎景政も

この地に住したと考えられている。景政は、良文の子孫。父景成の代に鎌倉の大倉ヶ谷に館を

構え「鎌倉氏」を名乗ったと。

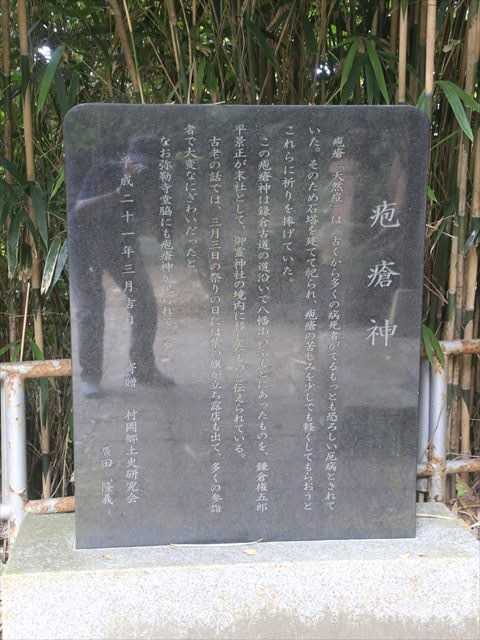

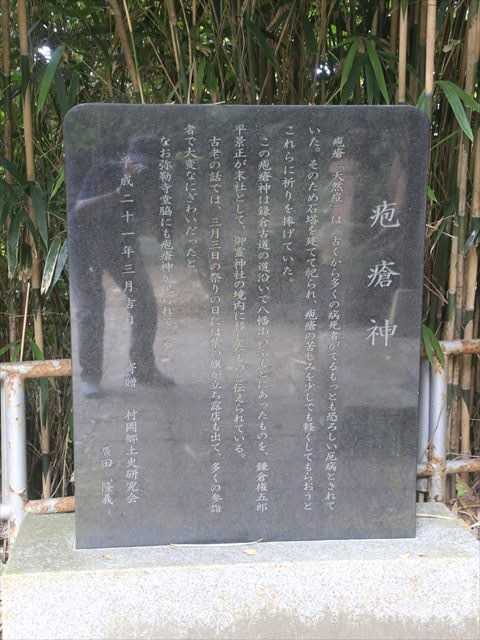

この社は「疱瘡神」の関係?

疱瘡神

疱瘡「天然痘」は、古くから多くの病死者がでるもっとも恐ろしい厄病とされてい

た。そのため石塔を建てて祀られ、疱瘡の苦しみを少しでも軽くしてもらおうとこ

れらに祈りを捧げていた。

この疱瘡神は鎌倉古道の道沿いで八幡山のふもとにあったものを、鎌倉権五郎平景

正が末社として、御霊神社の境内に移したものと伝えられている。

古老の話では、三月三日の祭りの日には紫の旗が立ち露店も出て、多くの参詣者で

大変なにぎわいだったと。

なお弥勒寺堂脇にも疱瘡神が祀られている。

平成二十一年三月吉日 寄贈 村岡郷土史研究会

廣田 隆義

古札納〇

社殿左側に「寿老人」。

相州村岡七福神の寿老人。相州村岡七福神巡りでは、残りの弥勒寺(毘沙門天) 、小塚荒神社

(布袋和尚)、柄沢神社(恵比寿) 、渡内日枝神社(弁財天)、高谷大神宮(大黒天)、川名

御霊神社(福禄寿)に会えるのであった。

寿老人

この日は、宮前&川名御霊神社の「寿老人」「福禄寿」に会えた。

10:22

社殿を左側から望む。

ー 続く ー

9月16日(金) 10:00

この後、柏尾川と東海道本線の間にある「⑮ 兜松」「⑯ 宮前御霊神社」を目指す。

スマホを宮前御霊神社にセット。

県道32号線(藤沢鎌倉線)の川名交差点。

ここを左折し柏尾川に架かる川名東橋を渡る。

足下を見ると石碑があり「左 むさしの」。

石碑には「左:むさしの、右:かまくら」と刻まれていた。

この古道は鎌倉武将の畠山重忠公も通った道であろうか。あるいは江戸時代の道であろうか?

特に鎌倉時代に鎌倉政庁が在った鎌倉と各地を結んだ古道については、鎌倉往還(かまくらおう

かん)や鎌倉道(かまくらみち)とも呼ばれ、また鎌倉海道(かまくらかいどう)とも書く。

一方で、現況の道路で「鎌倉街道」や「かまくらみち」と通称される路線も存在するのだ。

「鎌倉街道(古道)上道」として定説化しているのは、鎌倉から武蔵西部を経て上州に至る古道

で、鎌倉 - 化粧坂 - 瀬谷 - 本町田 - 小野路 - 府中 - 所沢 - 入間 - 笛吹峠 - 奈良梨 - 山名 - 高崎

のルートである。武蔵国府付近は、東芝府中工場 - 分倍 - 中河原へ抜けるルートとなっている。

10:10

スマホの案内で進み正面奥に鳥居を見つける。

辻の案内柱には村岡歴史の道。

「⑤ 宮前御霊神社 70m」、右折すると「⑥ 兜松 300m」と。

案内柱の向いには道祖神。

双体神祇道祖神には、文化十一(1814)年「祭神」の銘。

旅友のブログで大小の石は力石と知る。

大 門

この一帯を通称大門町と呼んでいる。この辻に道祖神あり文化十一年(1814)宮前村中とあり、

昭和二十年代までこの前で正月十四日に村中集まってだんご焼きが行われた場所。

(二十一貫目)あり。明治・大正時代頃この大門に夜な夜な若い衆が集まり、この力石を担いで

力を争っていたと古老の話あり。昔この場所で夏場、鎌倉囃子の養成練習をした。参道には榎

が両側に三本ずつあったと古老は云っていた。鎌倉権五郎のお手植えとの伝説あり。

村岡郷土史研究会

参道を進み石鳥居。

鳥居の扁額「御霊神社」。

参道に「タブノキ」が聳える。

入口が二箇所、

左:御霊神社社務所・御霊庵、宮前防災倉庫

右:宮前町内会館 の看板が下がる。

左側奥に倉庫があるが何を納めているのか。

徳壽院跡の案内

草むらの脇の斜面下のやぐらの中に石仏そしてその横に石碑群が並んでいた。

やぐらの中に石仏が並ぶ。

徳壽院跡

この地は村岡山と号す渡内天嶽院の末寺があった所です。また、曹洞宗の寺で天嶽

院の隠居寺とも云われていました。

本尊は聖観音を祀っていたようで、創建の年歴等は不明ですが、古い無縫塔に享保

十二年(1716)の銘があり、この時代からのようであります。

開山以後十二代の無縫塔墓碑があり、明治中期に廃寺となりましたが、以後宮前部

落で管理しており、お日待や村の集会所に使われていました。

昭和二十年代に解体された境内には弘法大師の像があり、江戸時代に始まったとさ

れた相模の国・準四国八十八箇所霊場の中の十六番札所であります。

平成二十年八月吉日 宮前念仏講中

宮前題目講中

右側の「 大師像」の左手には昭和57年宮前念佛講中が建てた石碑が建っている。

明治中期に廃寺となり昭和二十年代に解体された徳壽院だが信仰心の篤い方がおられるようだ。

準四国八十八ヶ所

第廿六番阿波國観音寺

旧鎌倉郡宮前村村岡山徳寿院跡

「ただたのめ ふたたびとては あひがたき みのりをここに 宮前の寺」

昔の人は稲刈り後の暇になった頃、相模国準四国詣りをしたようです。

昭和五十七年三月 宮前念佛講中

大師像は、徳壽院跡地の崖をくりぬいたやぐらの一番右端(手前)にあった。

中央の墓塔には「犀月透明大和尚」と。

右側には「月心了江首座位 明治九子年」と刻まれていた。

慰霊碑

石碑には九名の戒名が。歴代の住職であろうか?

徳壽院は明治中期に廃寺となり、昭和二十年代に解体されたがその後も村民により草刈り等の

管理がなされているようだ。

社殿へは長い階段を上るようだ。

階段下左手に「御霊神社」の碑。

階段を上り狛犬「阿形像」。

狛犬「吽形像」。ここの狛犬もマスクを装着していない。

銅板葺きの手水舎。

御霊神社

御祭神 本殿五座

崇道天皇 光仁天皇第二皇子早良親王(さわらしんのう)

権五郎景政(ごんごろうかげまさ)

葛原親王(くずはらしんのう)

高見王(たかみおう)

高望王(たかもちおう)

境内副社

十二天王 疱瘡神 笹折矢竹稲荷 七面宮

祭 日 毎年九月十八日

由緒沿革

御祭神崇道天皇は桓武天皇が御宇延暦十三年五月現在の京都市に御霊宮として祀り給い

其の後この村岡に五郎良文公が住し天慶三年に勧請し戦勝祈願をなしたるを始めとす。

のち鎌倉権五郎景政を合せ祀り二柱たりしが北条時頼の命により 葛原親王 高見王

高望王の三柱を加え県下に十三の分社あり。

その後村岡五ヶ村総鎮守として現在に至っている。

こちらにも注連縄をした社があったが不祥。

神社関係の品物が納められているのであろうが。

日露戦役記念碑

裏面には「従軍凱旋」

戦没者10名の名前が刻まれていた。

右からは「女坂」。

階段下に石碑があるが「?」、五輪塔。

急な階段の両側には多くの石燈籠。

社 殿

藤沢市宮前のここ村岡御霊神社は、坂東八平氏の祖村岡五郎(平良文)が勧請したと伝わる。

平良文は、桓武天皇を祖とする平氏で、承平・天慶の乱では平将門とともに平国香と戦ったと

されるが定かではない。御霊神社の近辺に良文の館があったとされ、祭神の鎌倉権五郎景政も

この地に住したと考えられている。景政は、良文の子孫。父景成の代に鎌倉の大倉ヶ谷に館を

構え「鎌倉氏」を名乗ったと。

この社は「疱瘡神」の関係?

疱瘡神

疱瘡「天然痘」は、古くから多くの病死者がでるもっとも恐ろしい厄病とされてい

た。そのため石塔を建てて祀られ、疱瘡の苦しみを少しでも軽くしてもらおうとこ

れらに祈りを捧げていた。

この疱瘡神は鎌倉古道の道沿いで八幡山のふもとにあったものを、鎌倉権五郎平景

正が末社として、御霊神社の境内に移したものと伝えられている。

古老の話では、三月三日の祭りの日には紫の旗が立ち露店も出て、多くの参詣者で

大変なにぎわいだったと。

なお弥勒寺堂脇にも疱瘡神が祀られている。

平成二十一年三月吉日 寄贈 村岡郷土史研究会

廣田 隆義

古札納〇

社殿左側に「寿老人」。

相州村岡七福神の寿老人。相州村岡七福神巡りでは、残りの弥勒寺(毘沙門天) 、小塚荒神社

(布袋和尚)、柄沢神社(恵比寿) 、渡内日枝神社(弁財天)、高谷大神宮(大黒天)、川名

御霊神社(福禄寿)に会えるのであった。

寿老人

この日は、宮前&川名御霊神社の「寿老人」「福禄寿」に会えた。

10:22

社殿を左側から望む。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢市歴史散策] カテゴリの最新記事

-

藤沢市大庭地区のフジを愛でにー8、大庭城… 2023.06.06

-

藤沢市大庭地区のフジを愛でにー7、熊野神… 2023.06.05 コメント(2)

-

藤沢市大庭地区のフジを愛でにー6、臺谷戸… 2023.06.04

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.