PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

この日は小出川の彼岸花を見に、途中まだ訪れていない小出地区北西部と藤沢市の西部の寺社

を巡ることにし、午前中には帰る予定で愛車のリンちゃんで出かけた。

10月4日(火) 9:50

この日は小出へのルートはスリーハンドレッドクラブのコースを選ぶ。

この辺りの道路は曲がりくねっており昔からの道であろう。

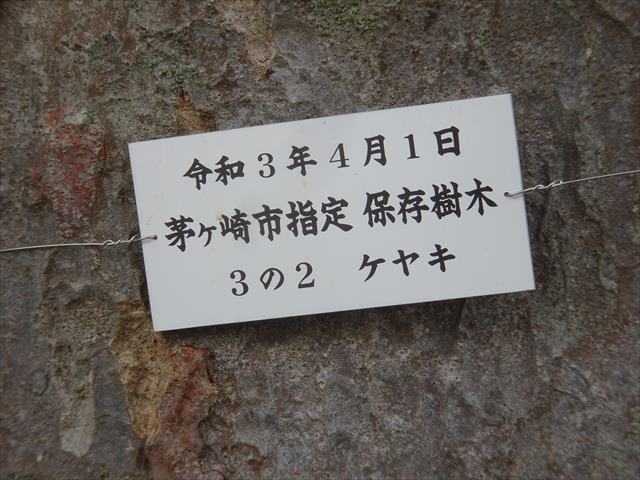

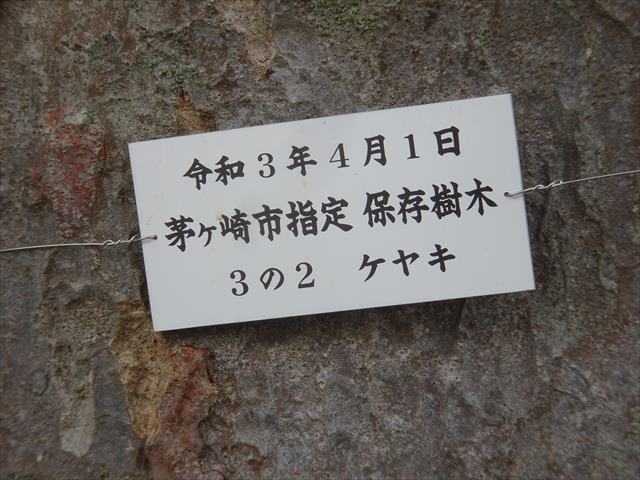

門前に聳えるケヤキ。

木にまかれた名札には、

「令和3年4月1日 茅ヶ崎市指定 保存樹木 3の2 ケヤキ」と。

前方に、「高野山真言宗 成就院」。

10:00

成就院脇から狭い道を上り、小出中央通りへ。

道路沿いに建つ「文教大学」の石碑。

文教大学

所在地:神奈川県茅ヶ崎市行谷1100

正門は、小出中央通りから北へ下ったところにある。

文教大学正門

10:05

文教大学正門前から急な坂を上り切った所、また県立茅ヶ崎里山公園の西側にある案内板。

”小出地区北西部の主要遺跡と社寺”

小出地区は茅ヶ崎の人間活動の始まりとなる台地・丘陵が広がる地域で、茅ヶ崎の原風景を偲

美しい景色を楽しみながら、遠い古代の世界へ想いを馳せてみませんか。

①から⑬までの、寺社、遺跡が紹介されているが私有地内が多いと。

今日は彼岸花を見がてら黄色の地域(寒川・藤沢地区)を散策。

スマホを「東陽院」にセット。

里山公園から坂を下り道路脇に道祖神。

所在地:神奈川県茅ヶ崎市芹沢2810

中央に新しい双体道祖神。

更に進むと「柿・栗 もぎとり直売」観光農園 石井園

石井園では季節の栗を販売していた。

一袋、600円と1,200円で立派な栗を販売していた。

片隅には収穫した後のいがぐりか?。

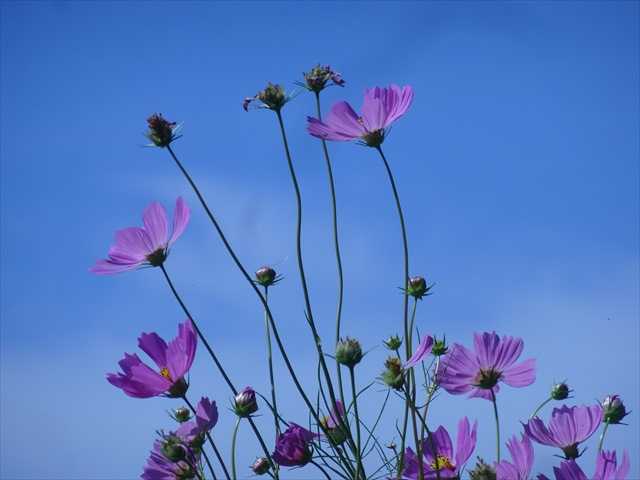

畑にはコスモスが咲いていた。

風にあおられて咲くコスモス。

10:15

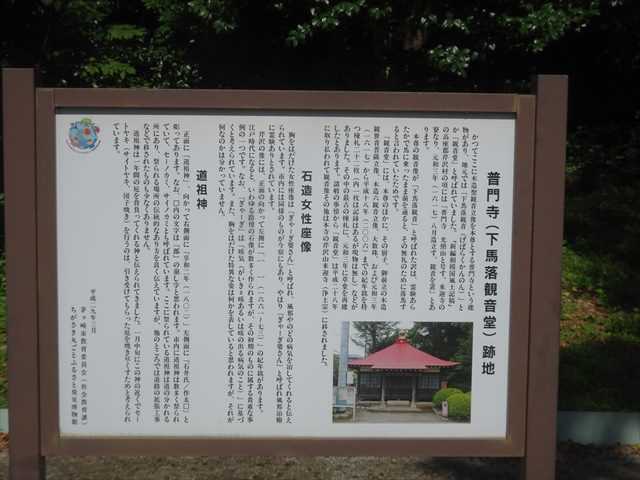

光照山普門寺観音堂跡

所在地:神奈川県茅ヶ崎市芹沢3335

老朽化で本堂は撤去され跡地に、石碑、道祖神、説明板が建っている。

境内の隅に置かれた「道祖神」。

右側には「ぎゃーぎ婆さん」・「咳気神(げいきしん)」石仏。

地元ではのどを患って亡くなったお婆さんを祀ったものと言われていて、咳に苦しむ人は竹の

筒にお茶を入れてお供えし、そのお茶を飲めば病気が治ると信じられていたのだそうです。

『茅ヶ崎市史3』では「ぎゃーぎ婆さん―咳気婆さんの意であろう」とその字義を推測してい

ますが、咳気とは咳の出る病気で風邪の事。つまり「ぎゃーぎ婆さん」とは「咳のお婆さん」

という意味で、古くは咳の神様として信仰されていたことがわかります。

造立年は寛文六年(1666年)といいますから結構古いものです。

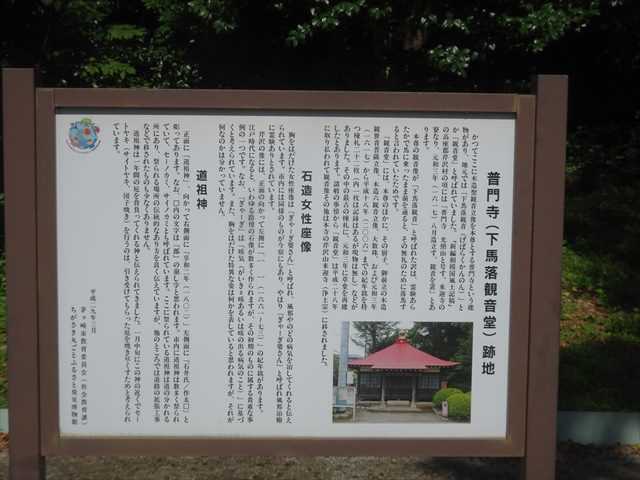

普門寺(下馬落観音堂)跡地

かつての「観音堂」。

石碑には「光照山普門寺観音堂跡」。

稲刈りを終え天日干しを行っていた。

こちらはコンバインで収穫したのか。

案山子が一体。

農耕地の中に「土地改良事業完成記念碑」が建つ。

相模川左岸用水路の茅ヶ崎市側の吐口。

寒川町側の「相模川左岸用水路大蔵サイフォン」を望む。

左側の水路は、余剰水を小出川へ放流するためのもの。

大蔵サイフォンをズームアップ。

小出川を渡り寒川町に入る。

黄金色の稲穂だが今年の出来はどうだったのか。

10:35

藤沢市の「東陽院」への途中にあった、

養護老人ホーム 湘風園

所在地:神奈川県高座郡寒川町大蔵3451

門扉に「社会福祉法人 湘南広域社会福祉協会」。

老人ホームの門前にあった、

寒川最古の遺跡!「大蔵東原遺跡(おおぞうひがしはらいせき)」

※ 出土土器の一部や遺跡の写真パネルは、一之宮小学校内にある文化財学習センターで見るこ

とができます。

方形周溝墓:弥生時代から古墳時代初期にかけて造られた墓の一つの形です。中心に遺体を埋

葬する主体部を設け、その周囲に方形の溝をめぐらせて造られました。

環 濠:弥生時代の集落は周囲に防御のためと考えられる環濠(空堀)をめぐらすようにな

りました。これは環濠集落と呼ばれています。

旧石器時代:旧石器時代(1万年以上前)の礫群4ヶ所が確認され、寒川町では最古の人間の足跡

の礫群 が残された遺跡ということで注目されました。

平成15年3月 寒川町教育委員会

中原街道を北上。

東陽院へはここを右折して東方向へ。

中原街道の東小谷交差点

道を挟んで寒川町と藤沢市との境界になっている。

相模川左岸用水路の下流側。

10:40

道路脇に「東陽院 湘南やすらぎ霊園」の看板があり地蔵が立つ。

簡易な屋根の下に地蔵

地蔵は風化しているが、花といろんなお供え物があった。

寒川町のマンホールと思ったら見慣れたフジのデザインの藤沢市であった。

10:42

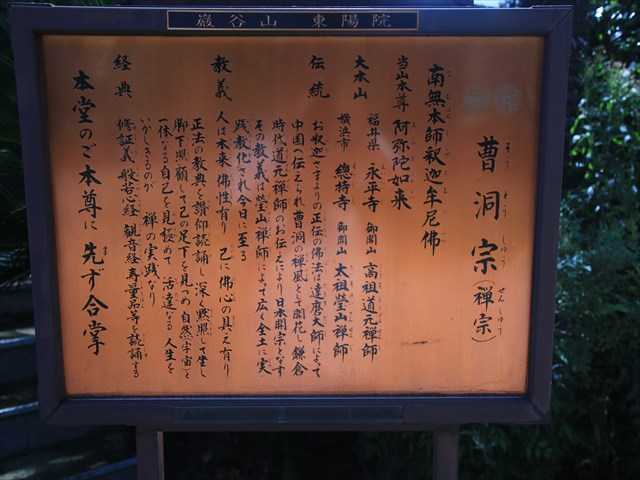

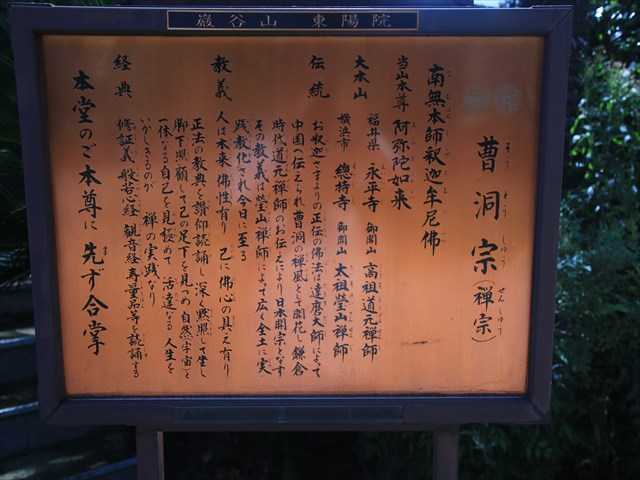

曹洞宗 東陽院

所在地:神奈川県藤沢市獺郷1589

曹洞宗巌谷山東陽院は、藤沢市の郷土資料等によれば、「獺郷字三清にあり、小田原市久野総

世寺の末寺。永正年間(1504~1520)僧忠室宗孝禅師により開基。ご本尊は釈迦如来。現存

する2つのお寺と廃寺あつかいの3つのお寺を末寺に従えた小本山であった。」と記されていま

す。東陽院のある藤沢市の獺郷地区は、中世以前から続く古道中原街道 (徳川家康によって、

江戸時代の東海道が整備されるまでは東海道の一部としても機能していた)の藤沢市と寒川町の

境目付近にあり、東陽院は古道中原街道から400m程離れた小出川の上流に位置しております。

右奥に湘南やすらぎ霊園があり「永代供養墓」の幟が立つ。

山門の右側に「三界萬霊等」の碑。

山門が閉まっていたので脇道から本堂へ。

曹洞宗(禅宗)

南無本師釈迦牟尼佛

当山本尊 阿弥陀如来

大 本 山 福井県 永平寺 御開山 高祖道元禅師

横浜市 總持寺 御開山 太祖瑩山禅師(たいそけいざんぜんし)

伝 統 お釈迦さまよりの正伝の佛法は達磨大師によって中国へ伝えられ曹洞の禅風として

開花し、鎌倉時代道元禅師のお伝えにより日本開宗となす。その教義は瑩山禅師に

よって広く全土に実践教化され今日に至る。

教 義 人は本来 佛性有り 己に佛心の具え有り。

正法の経典を讃仰読誦し深く黙照して坐し 脚下照顧して己の足下を見つめ自然(宇

宙)と一体なる自己を見極めて活達なる人生をいかしきるのが 禅の実践なり

経 典 修証義 般若心経 観音経 寿量品等を読誦する

本堂のご本尊に先ず合掌

長寿万除観音像

五重塔

本 堂

僧忠室宗孝により永正年間(1504〜1520)に開基された曹洞宗の寺院で、岩谷山と号す。

かつては小田原市にある久野総世寺(くのそうせいじ)の末寺で、茅ヶ崎市芹沢の善谷寺、

行ヶ谷の宝蔵寺を末寺に従えた小本山であったと。以前は近くの「丸山」にあったと。

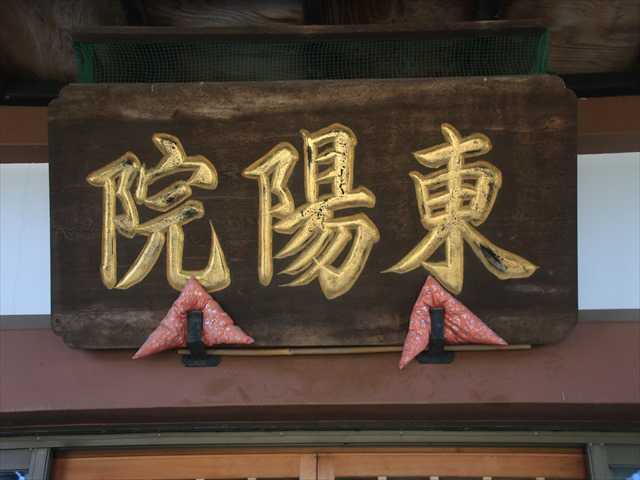

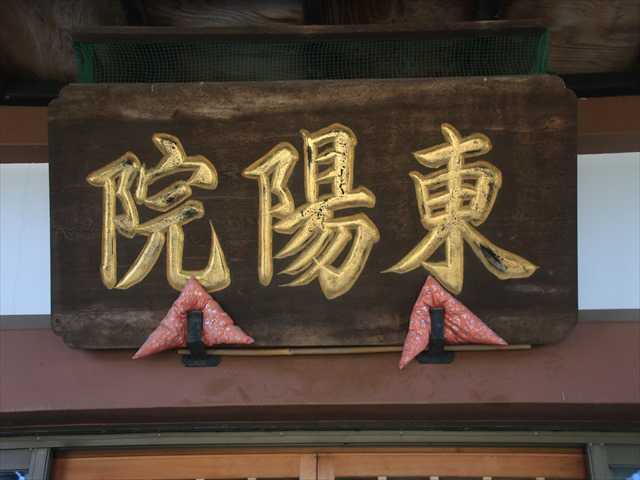

本堂の扁額「東陽院」

本堂前から参道、山門を望む。

本堂裏では柿の実がたわわにぶら下がっていた。

綺麗に刈られた樹木。

参道横に社、祠が並ぶ。

注連縄がないが。

東陽院の守護神の祠

境内参道にある石の祠には、変わった特徴があります。 左右の狛犬が何かを押さえつけていま

す。 祠の碑文には、以下の様に記されています。 「東陽院開山の忠室宗孝禅師が仏の教えを広

めるため、天文年間にこの地に小田原の総世寺から来られた。この地は当時交通不便で、湘南

のへき地にあり、草むらだらけで、いたずらなカワウソとキツネが飛び跳ねまわり、極めて災

いが多かった。 このため、忠室宗孝禅師は、法力を持ってカワウソとキツネを一つの石に封じ

た。これ以来、カワウソとキツネは東陽院の守護神となった。」 とあります。

大悲水子地蔵菩薩

本堂前から寺務所への参道。

東陽院の西側にある「湘南やすらぎ霊園」。

休憩所になっており食事もできるのか。

社の中に六地蔵。

境内の廻りにはサクラの木もあり春先には目を楽しませてくれるようだ。

まだ新しい六地蔵。

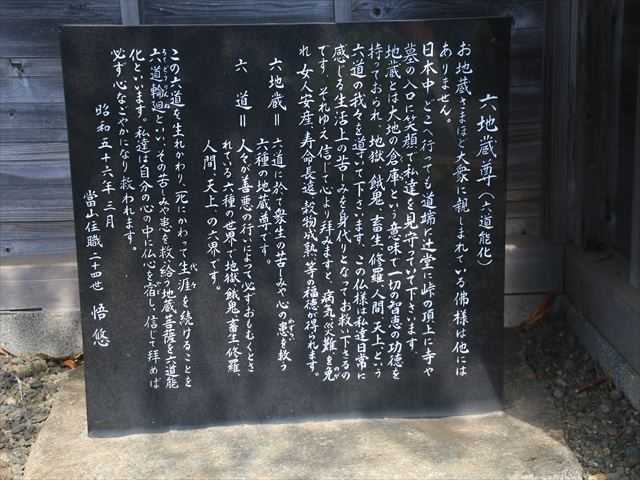

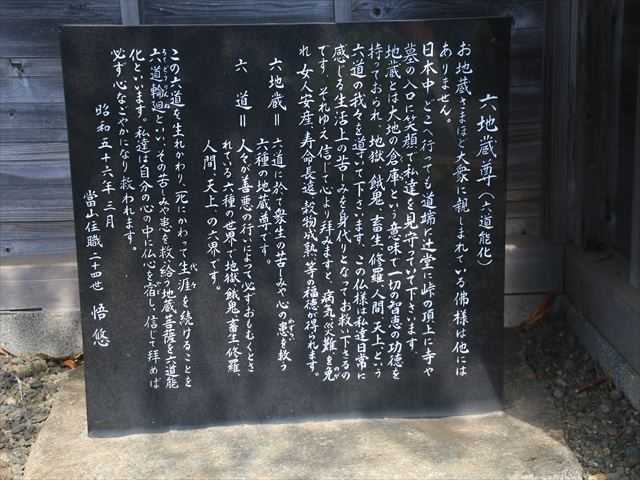

六地蔵尊(六道能化)

お地蔵さまほど大衆に親しまれている佛様は他にはありません。

日本中どこへ行っても道端に辻堂に峠の頂上に寺や墓の入口に笑顔で私達を見守っていて下さ

います。地蔵とは大地の倉庫という意味で一切の知恵の功徳を持っておられ、地獄、餓鬼、畜

生、修羅、人間、天上という六道の我々を導いて下さいます。この仏様は私達日常に感じる生

活上の苦しみを身代りとなってお救い下さるのです。それゆえ信じる心より拝みますと、病気、

災難を免れ、女人安産、寿命長遠、穀物成熟等の福徳が得られます。

六地蔵 = 六道に於て衆生の苦しみや心の患を救う六種の地蔵尊です。

六 道 = 人々が善徳の行いによって必ずおもむくとされている六種の世界で地獄、餓鬼、

畜生、修羅、人間、天上、の六界です。

この六道を生れかわり、死にかわって生涯を続けることを六道輪廻といい、その苦しみや患を

救い給う地蔵菩薩を六道能化といいます。私達は自分の心の中に仏心を宿し、信じて拝めば必

ず心なごやかになり救われます。

昭和五十六年三月

當山住職 二十四世 悟悠

10:52

東陽院の山門

ー 続く ー

を巡ることにし、午前中には帰る予定で愛車のリンちゃんで出かけた。

10月4日(火) 9:50

この日は小出へのルートはスリーハンドレッドクラブのコースを選ぶ。

この辺りの道路は曲がりくねっており昔からの道であろう。

門前に聳えるケヤキ。

木にまかれた名札には、

「令和3年4月1日 茅ヶ崎市指定 保存樹木 3の2 ケヤキ」と。

前方に、「高野山真言宗 成就院」。

10:00

成就院脇から狭い道を上り、小出中央通りへ。

道路沿いに建つ「文教大学」の石碑。

文教大学

所在地:神奈川県茅ヶ崎市行谷1100

正門は、小出中央通りから北へ下ったところにある。

文教大学正門

10:05

文教大学正門前から急な坂を上り切った所、また県立茅ヶ崎里山公園の西側にある案内板。

”小出地区北西部の主要遺跡と社寺”

小出地区は茅ヶ崎の人間活動の始まりとなる台地・丘陵が広がる地域で、茅ヶ崎の原風景を偲

美しい景色を楽しみながら、遠い古代の世界へ想いを馳せてみませんか。

①から⑬までの、寺社、遺跡が紹介されているが私有地内が多いと。

今日は彼岸花を見がてら黄色の地域(寒川・藤沢地区)を散策。

スマホを「東陽院」にセット。

里山公園から坂を下り道路脇に道祖神。

所在地:神奈川県茅ヶ崎市芹沢2810

中央に新しい双体道祖神。

更に進むと「柿・栗 もぎとり直売」観光農園 石井園

石井園では季節の栗を販売していた。

一袋、600円と1,200円で立派な栗を販売していた。

片隅には収穫した後のいがぐりか?。

畑にはコスモスが咲いていた。

風にあおられて咲くコスモス。

10:15

光照山普門寺観音堂跡

所在地:神奈川県茅ヶ崎市芹沢3335

老朽化で本堂は撤去され跡地に、石碑、道祖神、説明板が建っている。

境内の隅に置かれた「道祖神」。

右側には「ぎゃーぎ婆さん」・「咳気神(げいきしん)」石仏。

地元ではのどを患って亡くなったお婆さんを祀ったものと言われていて、咳に苦しむ人は竹の

筒にお茶を入れてお供えし、そのお茶を飲めば病気が治ると信じられていたのだそうです。

『茅ヶ崎市史3』では「ぎゃーぎ婆さん―咳気婆さんの意であろう」とその字義を推測してい

ますが、咳気とは咳の出る病気で風邪の事。つまり「ぎゃーぎ婆さん」とは「咳のお婆さん」

という意味で、古くは咳の神様として信仰されていたことがわかります。

造立年は寛文六年(1666年)といいますから結構古いものです。

普門寺(下馬落観音堂)跡地

かつてここに木造聖観音立像を本尊とする普門寺という建物があり、地元では「下馬落観音(げ

ばらくかんのん)」とか「観音堂」と呼ばれていました。『新編相摸国風土記稿』の高座郡芹沢

村の項には「普門寺 光照山と号す、来迎寺の寮なり、元和三年(1617)八月造立す、観音を置」

とあります。

本尊の観音像が「下馬落観音」と呼ばれた訳は、霊験あらたかで馬に乗ったまま前を通ると、

その無礼のために落馬すると言われていたためです。

ばらくかんのん)」とか「観音堂」と呼ばれていました。『新編相摸国風土記稿』の高座郡芹沢

村の項には「普門寺 光照山と号す、来迎寺の寮なり、元和三年(1617)八月造立す、観音を置」

とあります。

本尊の観音像が「下馬落観音」と呼ばれた訳は、霊験あらたかで馬に乗ったまま前を通ると、

その無礼のために落馬すると言われていたためです。

「観音堂」には、本尊のほかに、その厨子、御前立の木造観世音菩薩立像、木造六観音立像、大

数珠、および元和三年(1617)から平成十八年(2006)までの紀年銘を持つ棟札二十ニ枚(内一枚

は記録はあるが現物は無し)などがありました。その中の最古の棟札に、元和三年に草堂を再建

したとあります。諸般の事情から 「観音堂」は平成二十八年に取り払われて観音像その他は本寺

の芹沢山来迎寺(浄土宗)に移されました。

数珠、および元和三年(1617)から平成十八年(2006)までの紀年銘を持つ棟札二十ニ枚(内一枚

は記録はあるが現物は無し)などがありました。その中の最古の棟札に、元和三年に草堂を再建

したとあります。諸般の事情から 「観音堂」は平成二十八年に取り払われて観音像その他は本寺

の芹沢山来迎寺(浄土宗)に移されました。

石造女性座像

胸をはだけた女性座像は「ぎゃーぎ婆さん」と呼ばれ、風邪やのどの病気を治してくれると伝え

られています。市内には同様のものが今宿にもあり、やはり「ぎゃーぎ婆さん」と呼ばれ風邪治

癒に霊験ありとされています。

られています。市内には同様のものが今宿にもあり、やはり「ぎゃーぎ婆さん」と呼ばれ風邪治

癒に霊験ありとされています。

芹沢の像には、正面の向かって左側に「(1661~73)」の紀年銘があります。江戸時代になると、

いわゆる路傍の石像が数多く作られますが、その初期のものに属する貴重な事例の一つです。

なお、「ぎゃーぎ」は「咳気(がいき=咳あるいは咳の出る病気のこと)」に基づくと考えられ

ています。また、胸をはだけた特異な姿は何かを表していると思われますが、それが何なのかは

分かっていません。

道祖神

正面に「道祖神」、向かって右側面に「享和ニ年(1802)」左側面に「石井氏/作太□」と彫って

あります。なお、□内の文字は「郎」の崩し字と思われます。市内に道祖神は数多く祭られてい

て、セーノカミ、サイノカミとも呼ばれています。ここに祭られている道祖神は道の分かれる所

にあり、祭られる場所の伝統的なあり方を良く伝えていますが、他のところでは道路の拡張工事

などで移されたものも少なくありません。

道祖神は一年間の厄を背負ってくれる神と伝えられてきました。一月中旬にこの神の近くでセー

トヤキ(サイトヤキ、団子焼き)を行うのは、引き受けてもらった厄を焼き尽くすためと考えられ

ています。

平成二九年三月

茅ヶ崎市教育委員会(社会教育課)

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館

いわゆる路傍の石像が数多く作られますが、その初期のものに属する貴重な事例の一つです。

なお、「ぎゃーぎ」は「咳気(がいき=咳あるいは咳の出る病気のこと)」に基づくと考えられ

ています。また、胸をはだけた特異な姿は何かを表していると思われますが、それが何なのかは

分かっていません。

道祖神

正面に「道祖神」、向かって右側面に「享和ニ年(1802)」左側面に「石井氏/作太□」と彫って

あります。なお、□内の文字は「郎」の崩し字と思われます。市内に道祖神は数多く祭られてい

て、セーノカミ、サイノカミとも呼ばれています。ここに祭られている道祖神は道の分かれる所

にあり、祭られる場所の伝統的なあり方を良く伝えていますが、他のところでは道路の拡張工事

などで移されたものも少なくありません。

道祖神は一年間の厄を背負ってくれる神と伝えられてきました。一月中旬にこの神の近くでセー

トヤキ(サイトヤキ、団子焼き)を行うのは、引き受けてもらった厄を焼き尽くすためと考えられ

ています。

平成二九年三月

茅ヶ崎市教育委員会(社会教育課)

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館

かつての「観音堂」。

石碑には「光照山普門寺観音堂跡」。

稲刈りを終え天日干しを行っていた。

こちらはコンバインで収穫したのか。

案山子が一体。

農耕地の中に「土地改良事業完成記念碑」が建つ。

相模川左岸用水路の茅ヶ崎市側の吐口。

寒川町側の「相模川左岸用水路大蔵サイフォン」を望む。

左側の水路は、余剰水を小出川へ放流するためのもの。

大蔵サイフォンをズームアップ。

小出川を渡り寒川町に入る。

黄金色の稲穂だが今年の出来はどうだったのか。

10:35

藤沢市の「東陽院」への途中にあった、

養護老人ホーム 湘風園

所在地:神奈川県高座郡寒川町大蔵3451

門扉に「社会福祉法人 湘南広域社会福祉協会」。

老人ホームの門前にあった、

寒川最古の遺跡!「大蔵東原遺跡(おおぞうひがしはらいせき)」

発掘調査:昭和60年(1985年)の学術調査から養護老人ホーム増築にともなう調査などこれまで

に計10回

に計10回

主な遺構:旧石器時代の礫群 4基、縄文時代の住居跡 4軒、弥生時代の住居跡 11軒、環濠1条、

方形周濠墓 15 ~ 16基

主な遺物:石器、弥生土器方形周濠墓 15 ~ 16基

※ 出土土器の一部や遺跡の写真パネルは、一之宮小学校内にある文化財学習センターで見るこ

とができます。

方形周溝墓:弥生時代から古墳時代初期にかけて造られた墓の一つの形です。中心に遺体を埋

葬する主体部を設け、その周囲に方形の溝をめぐらせて造られました。

環 濠:弥生時代の集落は周囲に防御のためと考えられる環濠(空堀)をめぐらすようにな

りました。これは環濠集落と呼ばれています。

旧石器時代:旧石器時代(1万年以上前)の礫群4ヶ所が確認され、寒川町では最古の人間の足跡

の礫群 が残された遺跡ということで注目されました。

平成15年3月 寒川町教育委員会

中原街道を北上。

東陽院へはここを右折して東方向へ。

中原街道の東小谷交差点

道を挟んで寒川町と藤沢市との境界になっている。

相模川左岸用水路の下流側。

10:40

道路脇に「東陽院 湘南やすらぎ霊園」の看板があり地蔵が立つ。

簡易な屋根の下に地蔵

地蔵は風化しているが、花といろんなお供え物があった。

寒川町のマンホールと思ったら見慣れたフジのデザインの藤沢市であった。

10:42

曹洞宗 東陽院

所在地:神奈川県藤沢市獺郷1589

曹洞宗巌谷山東陽院は、藤沢市の郷土資料等によれば、「獺郷字三清にあり、小田原市久野総

世寺の末寺。永正年間(1504~1520)僧忠室宗孝禅師により開基。ご本尊は釈迦如来。現存

する2つのお寺と廃寺あつかいの3つのお寺を末寺に従えた小本山であった。」と記されていま

す。東陽院のある藤沢市の獺郷地区は、中世以前から続く古道中原街道 (徳川家康によって、

江戸時代の東海道が整備されるまでは東海道の一部としても機能していた)の藤沢市と寒川町の

境目付近にあり、東陽院は古道中原街道から400m程離れた小出川の上流に位置しております。

右奥に湘南やすらぎ霊園があり「永代供養墓」の幟が立つ。

山門の右側に「三界萬霊等」の碑。

山門が閉まっていたので脇道から本堂へ。

曹洞宗(禅宗)

南無本師釈迦牟尼佛

当山本尊 阿弥陀如来

大 本 山 福井県 永平寺 御開山 高祖道元禅師

横浜市 總持寺 御開山 太祖瑩山禅師(たいそけいざんぜんし)

伝 統 お釈迦さまよりの正伝の佛法は達磨大師によって中国へ伝えられ曹洞の禅風として

開花し、鎌倉時代道元禅師のお伝えにより日本開宗となす。その教義は瑩山禅師に

よって広く全土に実践教化され今日に至る。

教 義 人は本来 佛性有り 己に佛心の具え有り。

正法の経典を讃仰読誦し深く黙照して坐し 脚下照顧して己の足下を見つめ自然(宇

宙)と一体なる自己を見極めて活達なる人生をいかしきるのが 禅の実践なり

経 典 修証義 般若心経 観音経 寿量品等を読誦する

本堂のご本尊に先ず合掌

長寿万除観音像

五重塔

本 堂

僧忠室宗孝により永正年間(1504〜1520)に開基された曹洞宗の寺院で、岩谷山と号す。

かつては小田原市にある久野総世寺(くのそうせいじ)の末寺で、茅ヶ崎市芹沢の善谷寺、

行ヶ谷の宝蔵寺を末寺に従えた小本山であったと。以前は近くの「丸山」にあったと。

本堂の扁額「東陽院」

本堂前から参道、山門を望む。

本堂裏では柿の実がたわわにぶら下がっていた。

綺麗に刈られた樹木。

参道横に社、祠が並ぶ。

注連縄がないが。

東陽院の守護神の祠

境内参道にある石の祠には、変わった特徴があります。 左右の狛犬が何かを押さえつけていま

す。 祠の碑文には、以下の様に記されています。 「東陽院開山の忠室宗孝禅師が仏の教えを広

めるため、天文年間にこの地に小田原の総世寺から来られた。この地は当時交通不便で、湘南

のへき地にあり、草むらだらけで、いたずらなカワウソとキツネが飛び跳ねまわり、極めて災

いが多かった。 このため、忠室宗孝禅師は、法力を持ってカワウソとキツネを一つの石に封じ

た。これ以来、カワウソとキツネは東陽院の守護神となった。」 とあります。

大悲水子地蔵菩薩

本堂前から寺務所への参道。

東陽院の西側にある「湘南やすらぎ霊園」。

休憩所になっており食事もできるのか。

社の中に六地蔵。

境内の廻りにはサクラの木もあり春先には目を楽しませてくれるようだ。

まだ新しい六地蔵。

六地蔵尊(六道能化)

お地蔵さまほど大衆に親しまれている佛様は他にはありません。

日本中どこへ行っても道端に辻堂に峠の頂上に寺や墓の入口に笑顔で私達を見守っていて下さ

います。地蔵とは大地の倉庫という意味で一切の知恵の功徳を持っておられ、地獄、餓鬼、畜

生、修羅、人間、天上という六道の我々を導いて下さいます。この仏様は私達日常に感じる生

活上の苦しみを身代りとなってお救い下さるのです。それゆえ信じる心より拝みますと、病気、

災難を免れ、女人安産、寿命長遠、穀物成熟等の福徳が得られます。

六地蔵 = 六道に於て衆生の苦しみや心の患を救う六種の地蔵尊です。

六 道 = 人々が善徳の行いによって必ずおもむくとされている六種の世界で地獄、餓鬼、

畜生、修羅、人間、天上、の六界です。

この六道を生れかわり、死にかわって生涯を続けることを六道輪廻といい、その苦しみや患を

救い給う地蔵菩薩を六道能化といいます。私達は自分の心の中に仏心を宿し、信じて拝めば必

ず心なごやかになり救われます。

昭和五十六年三月

當山住職 二十四世 悟悠

10:52

東陽院の山門

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.