PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 鎌倉市歴史散策

藤沢市にある天嶽院の紅葉を楽しんだ後、今年(令和4年)二度目の鎌倉へ。

昨年(令和3年)も12月11日(土)に訪れている。

12月15日(木) 10:40

県道302号線(腰越大船線)を大船方向へ進み、台二丁目交差点

湘南モノレールが並行して通過する小袋谷跨線橋。

小袋谷跨線橋からの湘南モノレール。

下をJR横須賀線が走る。

モノレールのJR大船駅方向。

小袋谷跨線橋から県道302号線(鎌倉街道)を見下ろす。

大船観音寺 白衣観音像 」

所在地:神奈川県鎌倉市岡本1丁目5-3

大船観音寺は曹洞宗の寺で全長約25mの巨大白衣観音像(大船観音)で知られJR大船駅西口より

徒歩10分程の場所にあり駅から良く見える。また、大船観音は大船のシンボルとして夜間には

ライトアップされ観光名所となっている。

大船観音は昭和4年(1929)に地元有志の発起により護国観音として築造が開始され、1934年に

輪郭が出来上がっていたが、戦局の悪化により築造は中断し第二次世界大戦後1960年に完成し

ている。建造をすすめた大船観音協会には曹洞宗管長の高階瓏仙(たかしな ろうせん)や、東京

急行電鉄の初代社長・五島慶太始め各界の著名人が参画したとのこと。

観音像へは東南アジア(特に華僑・上座部仏教信者)などからの参拝客も多く1999年より台湾や

スリランカなどから僧を招き法要を行い各国の民族舞踊を奉納する「ゆめ観音in大船」という

10:50

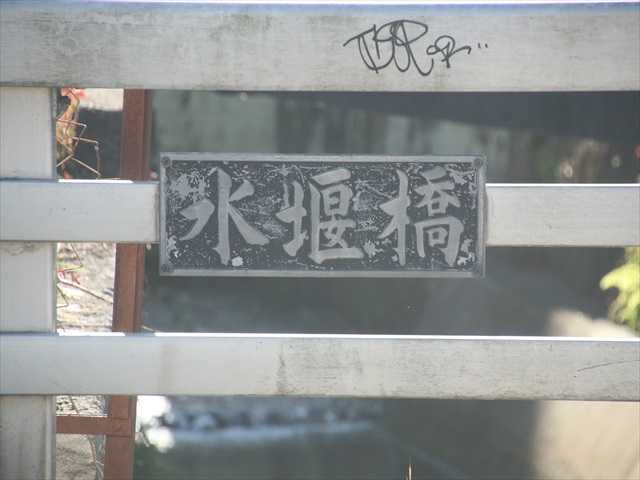

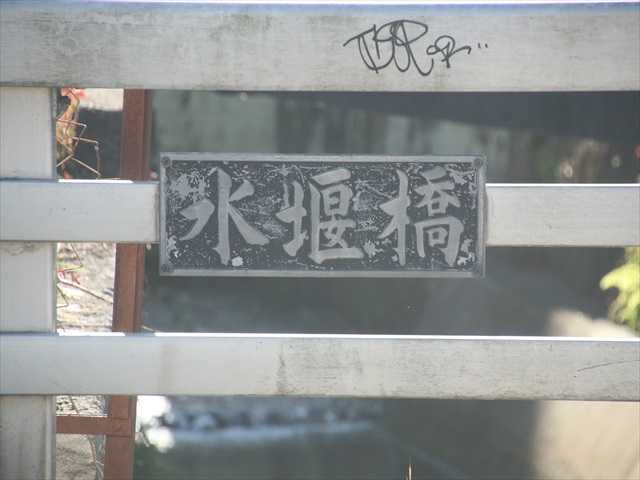

県道302号線(鎌倉街道)を南下、橋の欄干にこの「 水堰橋 」を見つけユーターン。

この道は何度も走っているが今回はじめて気が付いた。

水堰橋 (すいせきばし) 石造道標

所在地:神奈川県鎌倉市小袋谷2丁目22

川幅数メートルの小袋谷川の下流は柏尾川と合流している。

道路側の石柱には「せゐ志くはし」と。

鎌倉街道の鎌倉への出入り口で「せいしく橋」とも呼ばれている。源頼朝の軍勢が、

水堰で隊列を整えたことから、「勢ぞろい橋」と呼ばれていた。それが転訛して「せ

いしく橋」となったと言われている。

右側の 「石造道標」 。

この石造道標は横浜市指定有形民俗資料になっている。そのためか、フェンスで囲まれ、近く

で見ることができない。しかし、上部に仏像が彫られ、下部に楷書で「道」と刻まれ、その上

にも道の名前が刻まれているのだが判読できないと。

この仏像は観音像で、「右 とつか」、「左 藤さわ」と刻まれているのだという。 そう

言われると「とつか」が浮かんで見えると。

風化して読みずらいが下部に「右 とつか」「左 藤さわ」 道 と刻まれていると。

側面に、享保十二年(1727年)の銘。

11:02

JR北鎌倉駅

開業年月:1927年(昭和2年)5月20日、ホーム:2面2線

乗車人員:7,138人/日 (降車客含まず) ー2021年ー 中高生が多い。

1930年(昭和5年)10月1日に駅へ昇格し北鎌倉駅が開業。この頃に現在の駅舎を建設した。

11:05

臨済宗大本山 円覚寺(えんがくじ)

所在地:神奈川県鎌倉市山ノ内409

境内には、八代執権の北条時宗公の御廟所がある。また鎌倉五山の第二位である。

門前には「駐輪禁止」の立札がありいつも自転車の置き場所に困っている。

左側の石柱には「北条時宗公御廟所」。

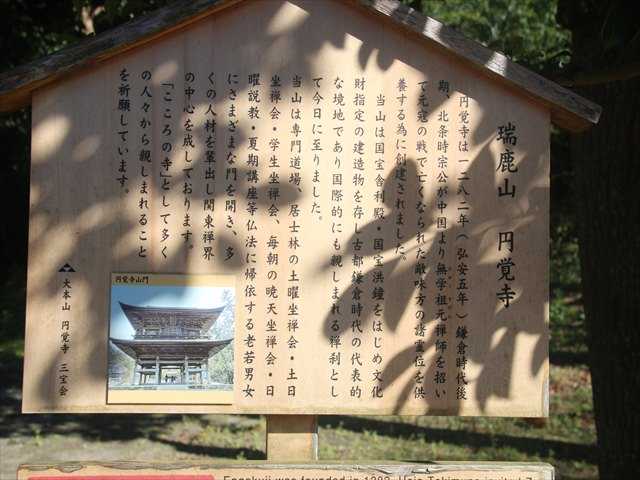

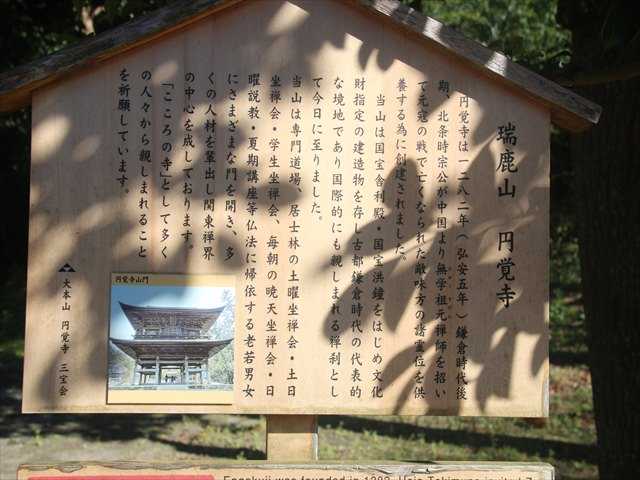

瑞鹿山 円覚寺(ずいろくさん えんがくじ)

円覚寺は1282年(弘安5年)鎌倉時代後期、北条時宗公が中国より無学祖元禅師を招いて元寇の

戦で亡くなられた敵味方の諸霊位を供養するために創建されました。

当山は国宝舎利殿・国宝洪鐘をはじめ文化財指定の建造物を存し古都鎌倉時代の代表的な境地

であり国際的にも親しまれる禅刹として今日に至りました。

当山は専門道場、居士林の土曜坐禅会・土日坐禅会・学生坐禅会、毎朝の暁天坐禅会・日曜説

教・夏期講座等仏法に帰依する老若男女にさまざまな門を開き、多くの人材を輩出し関東禅界

の中心を成しております。「こころの寺」として多くの人々から親しまれることを祈願してい

ます。 大本山 円覚寺 三宝会

総門を見上げるが今年の紅葉は昨年より進んでいた。少々遅かった。

総門前の紅葉

この先の紅葉は昨年のブログ「 紅葉の鎌倉へ 」👈 をクリック願います。

昨年の12月11日(土)に訪れているので総門前で次の場所へ行くことに。

ズームアップ。

北鎌倉駅

ホームは上下線別の2面2線になっており、両方の連絡通路は踏切になっている。

久里浜行きの普通電車

県道21号線(鎌倉街道)を法衣をまとったお坊さんが、僧侶の胸元には「円覚僧堂」と。

11:12

曹洞宗 東慶寺(とうけいじ)

所在地:神奈川県鎌倉市山ノ内1367

東慶寺は花の寺で知られており、2月のウメ、3月の花モクレン、4月のサクラ、6月の岩タバコ、

岩がらみ、花ショウブ、アジサイなど多種の花が四季折々咲くので撮影に度々訪れている。

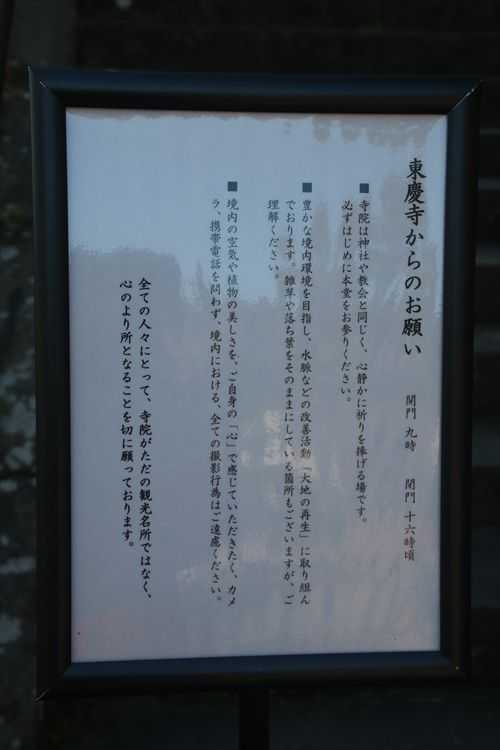

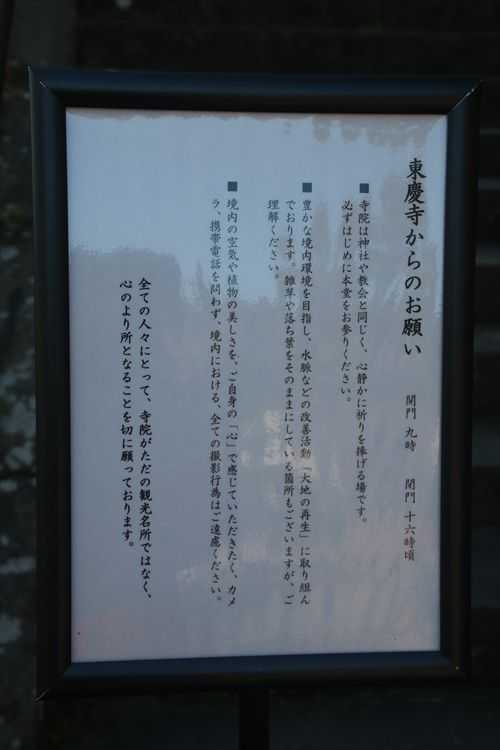

東慶寺からのお願い 開門 九時 閉門 十六時頃

■ 寺院は神社や教会と同じく、心静かに祈りを捧げる場です。必ずはじめに本堂を

お参りください。

■ 豊かな境内環境を目指し、水脈などの改善活動「大地の再生」に取り組んでおり

ます。雑草や落ち葉をそのままにしている箇所もございますが、ご理解ください。

■ 境内の空気や植物の美しさを、ご自身の「心」で感じていただきたく、カメラ、

携帯電話を問わず、境内における、 全ての撮影行為はご遠慮ください 。

全ての人々にとって、寺院がただの観光名所ではなく、心のより所となるこ

とを切に願っております。

山門前から東側の山の中腹に円覚寺の弁天堂を見る。

弁天堂をズームアップ。

お抹茶はもちろんのこと、汁粉やコーヒーも愉しめる「洪鐘弁天茶屋」があった。

山門を入りこの看板を見て「 Oh my God! 」

カメラ、携帯電話、問わず 境内全域撮影禁止 」 と。

撮影禁止になった経緯を受付で聞くと「 参拝者と撮影者との間にトラブルが度々あり禁止に 」

とのことであった。 カメラマンが参拝者に対し「邪魔になるから」等を言ったのでは 。

参道奥の金仏を山門前からズームアップ。

山門から参道を進むと現れる小ぶりな仏さまで東慶寺のシンボルとなっている。金仏を背景に

四季折々の花を撮影できるのが当寺の特徴である、と以前のパンフレットには書かれていたが。

東慶寺 本堂

本堂の「泰平殿」は1935(昭和10)年に建立。宝形造の屋根が美しい。

関東大震災後、佐藤禅忠師が寄進。昭和10年(1935)に建立したものである。

(以前の写真から)。

東慶寺では撮影できないので早々に次のお寺へと、茅葺き屋根の山門を出る。

山門下の水面に映える紅葉。

11:27

東慶寺から県道21号線(鎌倉街道)を進み、江ノ電バス「明月院」バス停。

この辺りは前方にJR横須賀線の踏切があるのでいつも渋滞している。

バス停横に立つ、寺号標石「五山 第四 浄智寺」。

臨済宗 浄智寺 (じょうちじ)

所在地:神奈川県鎌倉市山ノ内1402

鎌倉五山の第四位であり、豊かな緑におおわれた境内は、国の史跡に指定されています。

総門の手前にある古い石橋のたもとには、鎌倉十井の一つである甘露ノ井があり、その先には、

印象的な苔むした参道の階段と、上に鐘楼がある珍しい山門があります。

見上げると逆光に映えるカエデ。

苔むした石段を上ると総門。

手前の井戸は、鎌倉十井のひとつ甘露の井(かんろせい)。

鎌倉十井のひとつ「甘露の井 (かんろせい) 」。

11:30

総門をズームアップ、扁額は「寶所在近」。

ー 続く ー

昨年(令和3年)も12月11日(土)に訪れている。

12月15日(木) 10:40

県道302号線(腰越大船線)を大船方向へ進み、台二丁目交差点

湘南モノレールが並行して通過する小袋谷跨線橋。

小袋谷跨線橋からの湘南モノレール。

下をJR横須賀線が走る。

モノレールのJR大船駅方向。

小袋谷跨線橋から県道302号線(鎌倉街道)を見下ろす。

大船観音寺 白衣観音像 」

所在地:神奈川県鎌倉市岡本1丁目5-3

大船観音寺は曹洞宗の寺で全長約25mの巨大白衣観音像(大船観音)で知られJR大船駅西口より

徒歩10分程の場所にあり駅から良く見える。また、大船観音は大船のシンボルとして夜間には

ライトアップされ観光名所となっている。

大船観音は昭和4年(1929)に地元有志の発起により護国観音として築造が開始され、1934年に

輪郭が出来上がっていたが、戦局の悪化により築造は中断し第二次世界大戦後1960年に完成し

ている。建造をすすめた大船観音協会には曹洞宗管長の高階瓏仙(たかしな ろうせん)や、東京

急行電鉄の初代社長・五島慶太始め各界の著名人が参画したとのこと。

観音像へは東南アジア(特に華僑・上座部仏教信者)などからの参拝客も多く1999年より台湾や

スリランカなどから僧を招き法要を行い各国の民族舞踊を奉納する「ゆめ観音in大船」という

10:50

県道302号線(鎌倉街道)を南下、橋の欄干にこの「 水堰橋 」を見つけユーターン。

この道は何度も走っているが今回はじめて気が付いた。

水堰橋 (すいせきばし) 石造道標

所在地:神奈川県鎌倉市小袋谷2丁目22

川幅数メートルの小袋谷川の下流は柏尾川と合流している。

道路側の石柱には「せゐ志くはし」と。

鎌倉街道の鎌倉への出入り口で「せいしく橋」とも呼ばれている。源頼朝の軍勢が、

水堰で隊列を整えたことから、「勢ぞろい橋」と呼ばれていた。それが転訛して「せ

いしく橋」となったと言われている。

右側の 「石造道標」 。

この石造道標は横浜市指定有形民俗資料になっている。そのためか、フェンスで囲まれ、近く

で見ることができない。しかし、上部に仏像が彫られ、下部に楷書で「道」と刻まれ、その上

にも道の名前が刻まれているのだが判読できないと。

この仏像は観音像で、「右 とつか」、「左 藤さわ」と刻まれているのだという。 そう

言われると「とつか」が浮かんで見えると。

風化して読みずらいが下部に「右 とつか」「左 藤さわ」 道 と刻まれていると。

側面に、享保十二年(1727年)の銘。

11:02

JR北鎌倉駅

開業年月:1927年(昭和2年)5月20日、ホーム:2面2線

乗車人員:7,138人/日 (降車客含まず) ー2021年ー 中高生が多い。

1930年(昭和5年)10月1日に駅へ昇格し北鎌倉駅が開業。この頃に現在の駅舎を建設した。

11:05

臨済宗大本山 円覚寺(えんがくじ)

所在地:神奈川県鎌倉市山ノ内409

境内には、八代執権の北条時宗公の御廟所がある。また鎌倉五山の第二位である。

門前には「駐輪禁止」の立札がありいつも自転車の置き場所に困っている。

左側の石柱には「北条時宗公御廟所」。

瑞鹿山 円覚寺(ずいろくさん えんがくじ)

円覚寺は1282年(弘安5年)鎌倉時代後期、北条時宗公が中国より無学祖元禅師を招いて元寇の

戦で亡くなられた敵味方の諸霊位を供養するために創建されました。

当山は国宝舎利殿・国宝洪鐘をはじめ文化財指定の建造物を存し古都鎌倉時代の代表的な境地

であり国際的にも親しまれる禅刹として今日に至りました。

当山は専門道場、居士林の土曜坐禅会・土日坐禅会・学生坐禅会、毎朝の暁天坐禅会・日曜説

教・夏期講座等仏法に帰依する老若男女にさまざまな門を開き、多くの人材を輩出し関東禅界

の中心を成しております。「こころの寺」として多くの人々から親しまれることを祈願してい

ます。 大本山 円覚寺 三宝会

総門を見上げるが今年の紅葉は昨年より進んでいた。少々遅かった。

総門前の紅葉

この先の紅葉は昨年のブログ「 紅葉の鎌倉へ 」👈 をクリック願います。

昨年の12月11日(土)に訪れているので総門前で次の場所へ行くことに。

ズームアップ。

北鎌倉駅

ホームは上下線別の2面2線になっており、両方の連絡通路は踏切になっている。

久里浜行きの普通電車

県道21号線(鎌倉街道)を法衣をまとったお坊さんが、僧侶の胸元には「円覚僧堂」と。

11:12

曹洞宗 東慶寺(とうけいじ)

所在地:神奈川県鎌倉市山ノ内1367

東慶寺は花の寺で知られており、2月のウメ、3月の花モクレン、4月のサクラ、6月の岩タバコ、

岩がらみ、花ショウブ、アジサイなど多種の花が四季折々咲くので撮影に度々訪れている。

東慶寺からのお願い 開門 九時 閉門 十六時頃

■ 寺院は神社や教会と同じく、心静かに祈りを捧げる場です。必ずはじめに本堂を

お参りください。

■ 豊かな境内環境を目指し、水脈などの改善活動「大地の再生」に取り組んでおり

ます。雑草や落ち葉をそのままにしている箇所もございますが、ご理解ください。

■ 境内の空気や植物の美しさを、ご自身の「心」で感じていただきたく、カメラ、

携帯電話を問わず、境内における、 全ての撮影行為はご遠慮ください 。

全ての人々にとって、寺院がただの観光名所ではなく、心のより所となるこ

とを切に願っております。

山門前から東側の山の中腹に円覚寺の弁天堂を見る。

弁天堂をズームアップ。

お抹茶はもちろんのこと、汁粉やコーヒーも愉しめる「洪鐘弁天茶屋」があった。

山門を入りこの看板を見て「 Oh my God! 」

カメラ、携帯電話、問わず 境内全域撮影禁止 」 と。

撮影禁止になった経緯を受付で聞くと「 参拝者と撮影者との間にトラブルが度々あり禁止に 」

とのことであった。 カメラマンが参拝者に対し「邪魔になるから」等を言ったのでは 。

参道奥の金仏を山門前からズームアップ。

山門から参道を進むと現れる小ぶりな仏さまで東慶寺のシンボルとなっている。金仏を背景に

四季折々の花を撮影できるのが当寺の特徴である、と以前のパンフレットには書かれていたが。

東慶寺 本堂

本堂の「泰平殿」は1935(昭和10)年に建立。宝形造の屋根が美しい。

関東大震災後、佐藤禅忠師が寄進。昭和10年(1935)に建立したものである。

(以前の写真から)。

東慶寺では撮影できないので早々に次のお寺へと、茅葺き屋根の山門を出る。

山門下の水面に映える紅葉。

11:27

東慶寺から県道21号線(鎌倉街道)を進み、江ノ電バス「明月院」バス停。

この辺りは前方にJR横須賀線の踏切があるのでいつも渋滞している。

バス停横に立つ、寺号標石「五山 第四 浄智寺」。

臨済宗 浄智寺 (じょうちじ)

所在地:神奈川県鎌倉市山ノ内1402

鎌倉五山の第四位であり、豊かな緑におおわれた境内は、国の史跡に指定されています。

総門の手前にある古い石橋のたもとには、鎌倉十井の一つである甘露ノ井があり、その先には、

印象的な苔むした参道の階段と、上に鐘楼がある珍しい山門があります。

見上げると逆光に映えるカエデ。

苔むした石段を上ると総門。

手前の井戸は、鎌倉十井のひとつ甘露の井(かんろせい)。

鎌倉十井のひとつ「甘露の井 (かんろせい) 」。

11:30

総門をズームアップ、扁額は「寶所在近」。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散策] カテゴリの最新記事

-

大船の山蒼稲荷神社、若宮大路の段葛 2023.06.22

-

鎌倉 笛田山佛行寺のつつじ、源太塚 2023.05.25

-

鎌倉市腰越の寺社史蹟巡りー8、小動神社、… 2023.03.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.