PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 電動アシスト自転車で

今日は数十年ぶりに円覚寺へ行くことにし北鎌倉へ。

12月11日(土) 11:45

時宗西台山 光照寺(こうしょうじ)

所在地:神奈川県鎌倉市山ノ内827

光照寺(こうしょうじ)

時宗の開祖一遍上人が、念仏布教のために鎌倉に入ろうとしたのを執権北条時宗の警護の武士に

阻まれ、野宿した地に建立されたといわれる寺です。

山門の欄間には、キリスト教の十字を意味する「クルス紋」が掲げられ、隠れキリシタンを受け

入れていた伝承も残されています。本堂の周辺には、たくさんのシャクナゲが植えられ別名「し

を楽しめます。

● 宗 派:時宗(じしょう)遊行寺派

● 山号寺号:西台山英月院光照寺

● 開 山:一向俊聖上人(いっこうしゅんしょうしょうにん)

写真は「境内のカンヒザクラ」。

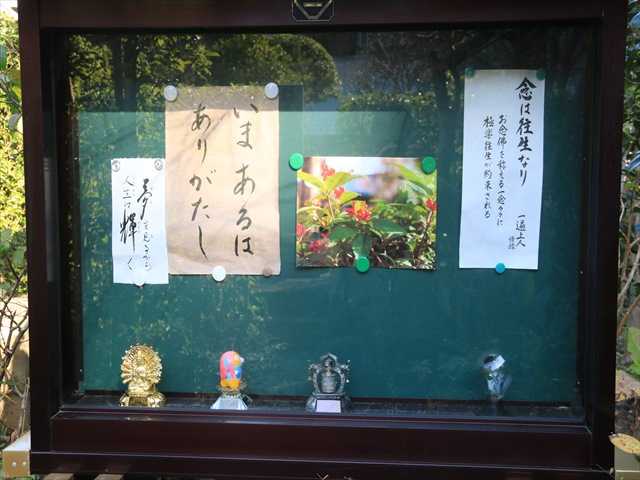

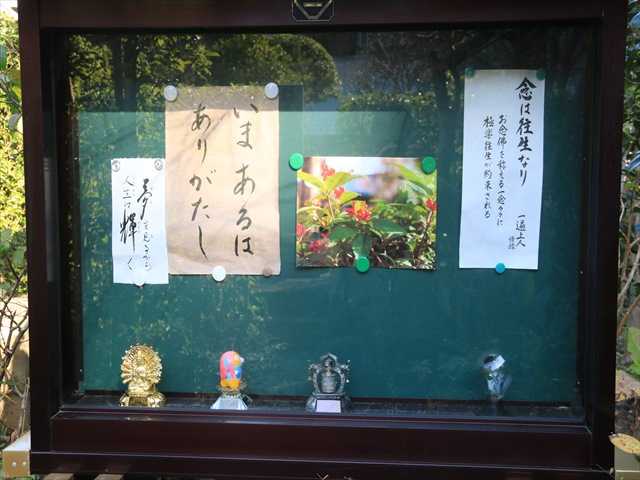

念は往生なり 一遍上人 語録

お念佛を称える一念々々に 極楽往生が約束される

山門の「くるす門」

この門はもとは東渓院のもので、明治に入り東渓院が廃寺となったときに光照寺に移された。

山門は「くるす門」と言われ、九州豊後国 岡藩主中川家の紋「中川クルス」(十字架を変形させ

た紋)が掲げられている。

境内は狭く、モミジの紅葉。

本堂の扁額、「英月院」。

境内に万両の実。

山門の手前右手にある、江戸時代より続く「こそだて地蔵尊」。

光照寺から県道21号線(横浜鎌倉線)に戻り、「鎌倉小坂郵便局」。

建物に、「鎌倉小坂郵便局」。

県道21号線(横浜鎌倉線)を進み、前方に鎌倉十橋の一橋である「十王堂橋(じゅうおうどうばし)」

橋長は約3.6米ある。

11:54

JR横須賀線の北鎌倉駅。

11:58

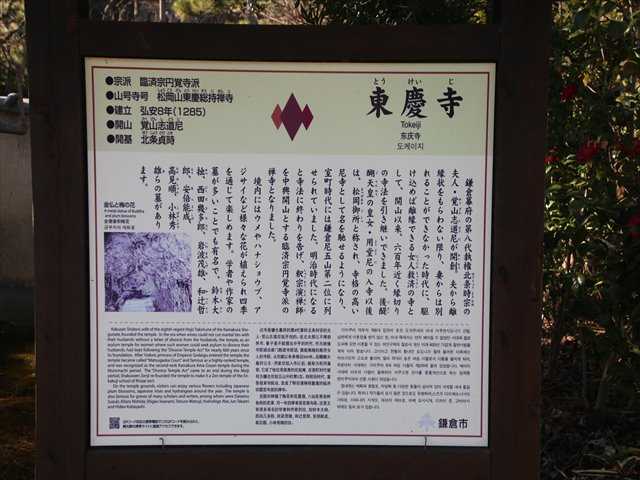

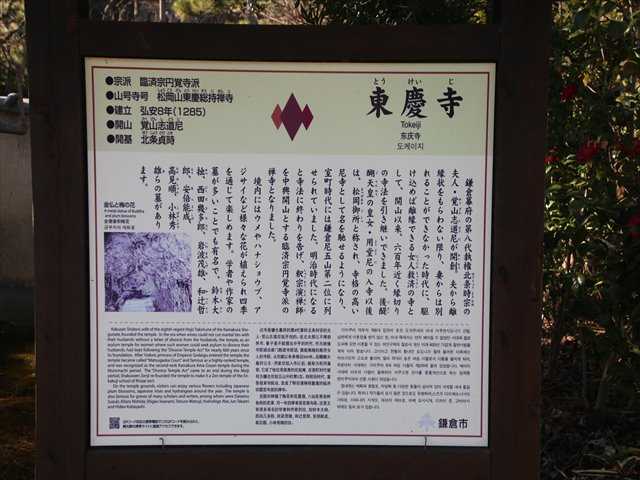

曹洞宗 東慶寺(とうけいじ)

所在地:神奈川県鎌倉市山ノ内1367

東慶寺は花の寺です。2月のウメ、3月の花モクレン、4月のサクラ、6月の岩タバコ、岩がらみ、

花ショウブ、アジサイなど多種の花が咲きます。

東慶寺(とうけいじ)

鎌倉幕府の第八代執権北条時宗の夫人・覚山志道尼が開創。夫から離縁状をもらわない限り、妻

からは別れることができなかった時代に、駆け込めば離縁できる女人救済の寺として、開山以来

六百年近く縁切りの寺法を引き継いできました。後醍醐天皇の皇女・用堂尼の入寺以後は、松岡

御所と称され、寺格の高い尼寺として名を馳せるようになり、室町時代には鎌倉尼五山第二位に

列せられていました。明治時代になると寺法に終わりを告げ、釈宗演禅師を中興開山とする臨済

宗円覚寺派の禅寺となりました。

境内にはウメやハナショウブ、アジサイなど様々な花が植えられ四季を通じて楽しめます。学者

や作家の墓が多いことでも有名で、鈴木大拙、西田幾多郎、岩波茂雄、和辻哲郎、安倍能成、高

見順、小林秀雄らの墓があります。

● 宗 派:臨済宗円覚寺派

● 山号寺号:松岡山東慶総持禅寺(しょうこうざんとうけいそうじぜんじ)

● 建 立:弘安8年(1285)

● 開 山:覚山志道尼(かくざんしどうに)

● 開 基:北条貞時

写真は、「金仏と梅の花」。

境内の紅葉、今年は何度訪れたか。

山門から参道、両脇にはウメの古木。

参道脇には、ウメ、アジサイが咲き四季折々楽しませてくれた。

東慶寺 本堂

本堂の「泰平殿」は1935(昭和10)年に建立。宝形造の屋根が美しい。関東大震災後、佐藤禅

忠師が寄進。昭和10年(1935)に建立したものです。

東慶寺の金仏

山門から参道を進むと現れる小ぶりな仏さまで東慶寺のシンボルとなっている。

金仏を背景に四季折々の花を撮影できるのが、東慶寺の特徴である。

4月には本堂前の枝垂れ桜が咲き楽しませてくれた。

本堂に祀られた本尊の釈迦如来坐像。

鎌倉市指定文化財で、寄木造り、玉眼入りの木造釈迦如来坐像である。

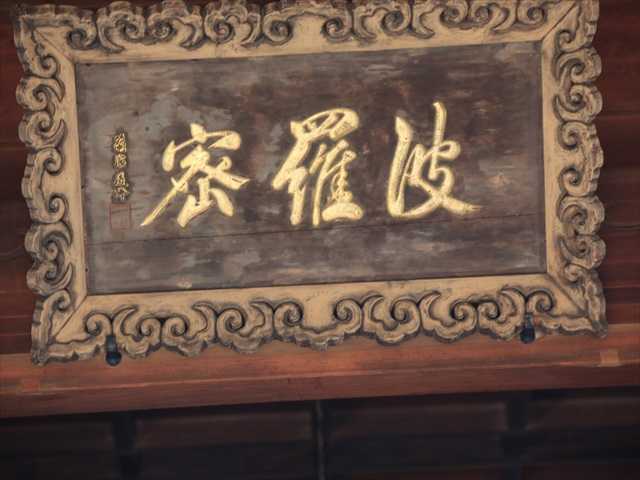

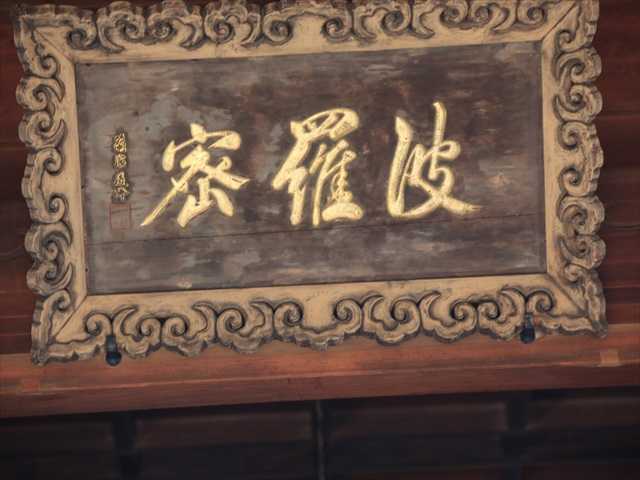

本堂の扁額、「波羅密」。

本堂に座り境内を見下ろす。

金仏前から向かい側の山の中腹に「円覚寺 弁天堂」。

この後訪れることにしている。

蔦の紅葉も映える。

ウメの古木

幹に苔が生える。

12:11

東慶寺の入り口近くに駐輪して、円覚寺へ。

県道21号線とJR横須賀線の間に建つ、「大本山圓覺寺」の寺標。

JR横須賀線が通過。

JR横須賀線のホームから多くの観光客が降り立つ。

臨済宗大本山 円覚寺(えんがくじ)

所在地:神奈川県鎌倉市山ノ内409

境内には、八代執権の北条時宗公の御廟所がある。また鎌倉五山の第二位である。

総門右側の塀際にモミジの紅葉。

円覚寺境内には紅葉の見所がたくさんあります。

NO.1 山門周辺

NO.2 居士林周辺

NO.3 妙香池周辺

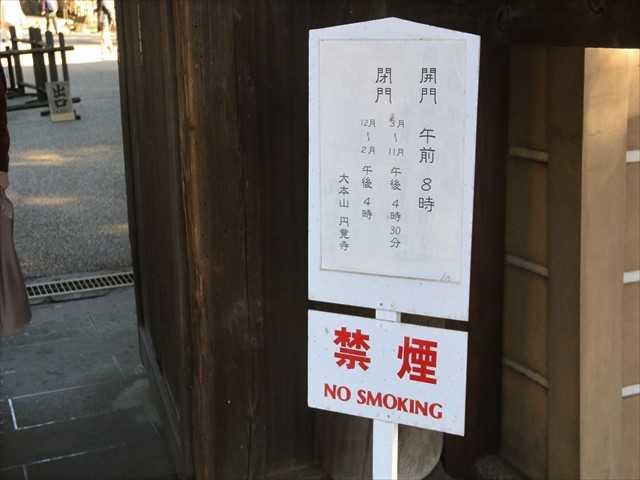

総門横に、

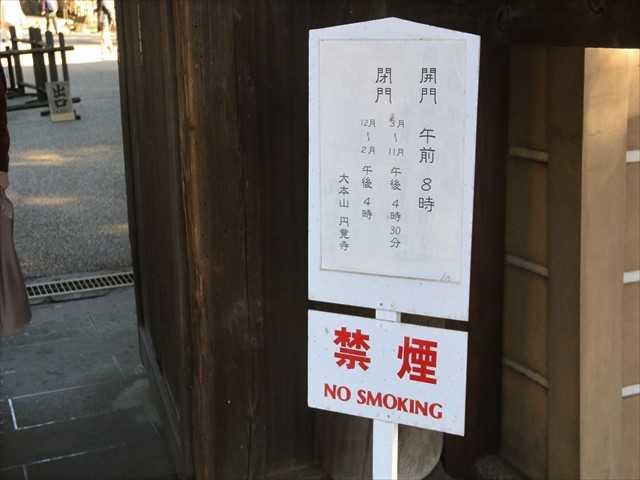

開門 午前8時

閉門 5月 ~ 11月 午後4時30分

12月 ~ 2月 午後4時

総門前の紅葉。

12:15

拝観時間: 8:00 ~ 16:30(12月 ~ 2月 16:00)

拝 観 料 : 大人 500円(高校生以上)、小人 200円(小中学生)

5月1日より当山文化財保護と伽藍維持のため拝観料を改訂しますとのことで300円からアップ。

本日の写経会は「大方丈(だいほうじょう)」です。

拝観志納金 値上がりし500円。

志納金を納め数十年ぶりに訪れた。

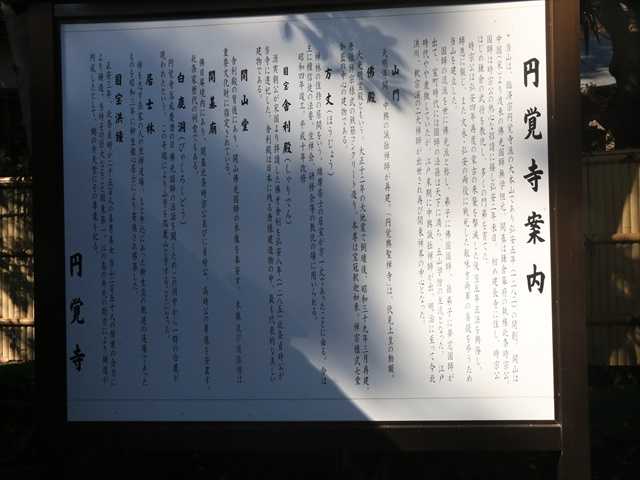

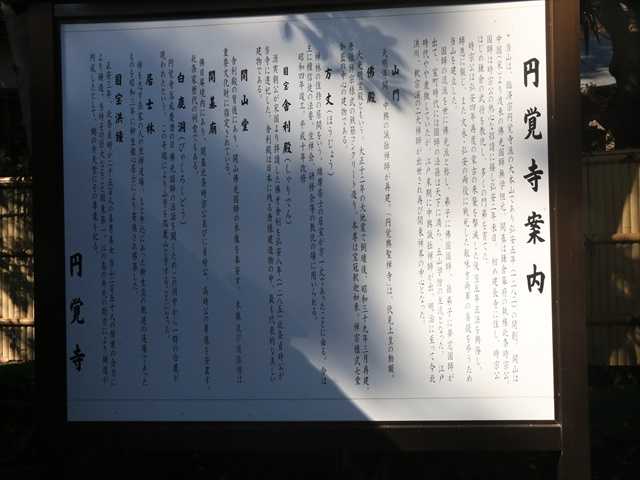

円覚寺案内

当山は、臨済宗円覚寺派の大本山であり弘安五年(1282)の開創。開山は中国(宋)より渡来の佛

光国師無学祖元。開基は鎌倉幕府の執権北条時宗公。国師は時宗公の熱心な招請に接し弘安二年

来日。初め建長寺に住し、時宗公はじめ鎌倉の武将を教化し、多くの門弟を育てた。

時宗公は弘安四年再度の蒙古の来襲を撃滅した後、翌五年正法を興隆し、師恩に報じ、また文永・

弘安の両役に戦死した敵味方両軍の菩提を弔うため当山を建立した。

国師の流派を世に佛光派と称し、弟子に佛国国師、孫弟子に夢窓国師が出て、室町時代には国師

の法孫は天下に満ち、五山学僧の主流となった。

江戸時代やや衰微していたが、江戸時代末期に中興誠拙禅師が出、明治に至って今北洪川、釈宗

演の二大禅師が出世され再び関東禅界の中心となった。

天明年間、中興の誠拙禅師が再建。「円覚興聖禅寺」は、伏見上皇の勅額。

佛 殿

大光明宝殿ともいう。大正十二年の大地震で倒壊後、昭和三十九年三月再建。唐様禅宗様式の鉄

筋コンクリート造り。本尊は宝冠釈迦如来。禅宗様式七堂伽藍の中心の建物である。

方 丈(ほうじょう)

禅林の住持の居間をいう。維摩居士の居室が方一丈であったことに由る。今は主に檀信徒の法要、

座禅会、研修会等の教化の場に用いられる。

昭和四年竣工。平成十年改修

国宝 舎利殿(しゃりでん )

源実朝公が宋国より拝請した佛牙舎利を弘安八年(1285)北条貞時公が当寺に遷祀した。舎利殿は

日本に残る唐様建造物の中、最も代表的な美しい建物である。

開山堂

舎利殿の背後にあり、開山佛光国師の木像を奉安す。

木像及び須弥壇は重要文化財に指定されている。

開基廟

佛日庵境内にあり、開基北条時宗公並びに貞時公、高時公の尊像を安置す。

北条家歴代の祠堂でもある。

白鹿洞(びゃくろくどう)

円覚寺落成慶讃の日 佛光国師の法話を聞くため この洞中から一群の白鹿が現われたという。

この奇瑞により山号を瑞鹿山と号することになった。

居士林

禅を志す在家の人の坐禅道場。もと牛込にあった柳生流の剣道の道場であったものを昭和三年

に柳生徹心居士により寄進され移築した。

国宝洪鐘

正安三年、北条貞時が二千五百人の善男善女 当山二百五十人の僧衆の合力により鋳造。当時

その巨大なること関東第一。江の島の弁天の助力により鋳造が円成したとして、側の弁天堂に

その尊像を祀る。

円覚寺

ー 続く ー

12月11日(土) 11:45

時宗西台山 光照寺(こうしょうじ)

所在地:神奈川県鎌倉市山ノ内827

光照寺(こうしょうじ)

時宗の開祖一遍上人が、念仏布教のために鎌倉に入ろうとしたのを執権北条時宗の警護の武士に

阻まれ、野宿した地に建立されたといわれる寺です。

山門の欄間には、キリスト教の十字を意味する「クルス紋」が掲げられ、隠れキリシタンを受け

入れていた伝承も残されています。本堂の周辺には、たくさんのシャクナゲが植えられ別名「し

を楽しめます。

● 宗 派:時宗(じしょう)遊行寺派

● 山号寺号:西台山英月院光照寺

● 開 山:一向俊聖上人(いっこうしゅんしょうしょうにん)

写真は「境内のカンヒザクラ」。

念は往生なり 一遍上人 語録

お念佛を称える一念々々に 極楽往生が約束される

山門の「くるす門」

この門はもとは東渓院のもので、明治に入り東渓院が廃寺となったときに光照寺に移された。

山門は「くるす門」と言われ、九州豊後国 岡藩主中川家の紋「中川クルス」(十字架を変形させ

た紋)が掲げられている。

境内は狭く、モミジの紅葉。

本堂の扁額、「英月院」。

境内に万両の実。

山門の手前右手にある、江戸時代より続く「こそだて地蔵尊」。

光照寺から県道21号線(横浜鎌倉線)に戻り、「鎌倉小坂郵便局」。

建物に、「鎌倉小坂郵便局」。

県道21号線(横浜鎌倉線)を進み、前方に鎌倉十橋の一橋である「十王堂橋(じゅうおうどうばし)」

橋長は約3.6米ある。

11:54

JR横須賀線の北鎌倉駅。

11:58

曹洞宗 東慶寺(とうけいじ)

所在地:神奈川県鎌倉市山ノ内1367

東慶寺は花の寺です。2月のウメ、3月の花モクレン、4月のサクラ、6月の岩タバコ、岩がらみ、

花ショウブ、アジサイなど多種の花が咲きます。

東慶寺(とうけいじ)

鎌倉幕府の第八代執権北条時宗の夫人・覚山志道尼が開創。夫から離縁状をもらわない限り、妻

からは別れることができなかった時代に、駆け込めば離縁できる女人救済の寺として、開山以来

六百年近く縁切りの寺法を引き継いできました。後醍醐天皇の皇女・用堂尼の入寺以後は、松岡

御所と称され、寺格の高い尼寺として名を馳せるようになり、室町時代には鎌倉尼五山第二位に

列せられていました。明治時代になると寺法に終わりを告げ、釈宗演禅師を中興開山とする臨済

宗円覚寺派の禅寺となりました。

境内にはウメやハナショウブ、アジサイなど様々な花が植えられ四季を通じて楽しめます。学者

や作家の墓が多いことでも有名で、鈴木大拙、西田幾多郎、岩波茂雄、和辻哲郎、安倍能成、高

見順、小林秀雄らの墓があります。

● 宗 派:臨済宗円覚寺派

● 山号寺号:松岡山東慶総持禅寺(しょうこうざんとうけいそうじぜんじ)

● 建 立:弘安8年(1285)

● 開 山:覚山志道尼(かくざんしどうに)

● 開 基:北条貞時

写真は、「金仏と梅の花」。

境内の紅葉、今年は何度訪れたか。

山門から参道、両脇にはウメの古木。

参道脇には、ウメ、アジサイが咲き四季折々楽しませてくれた。

東慶寺 本堂

本堂の「泰平殿」は1935(昭和10)年に建立。宝形造の屋根が美しい。関東大震災後、佐藤禅

忠師が寄進。昭和10年(1935)に建立したものです。

東慶寺の金仏

山門から参道を進むと現れる小ぶりな仏さまで東慶寺のシンボルとなっている。

金仏を背景に四季折々の花を撮影できるのが、東慶寺の特徴である。

4月には本堂前の枝垂れ桜が咲き楽しませてくれた。

本堂に祀られた本尊の釈迦如来坐像。

鎌倉市指定文化財で、寄木造り、玉眼入りの木造釈迦如来坐像である。

本堂の扁額、「波羅密」。

本堂に座り境内を見下ろす。

金仏前から向かい側の山の中腹に「円覚寺 弁天堂」。

この後訪れることにしている。

蔦の紅葉も映える。

ウメの古木

幹に苔が生える。

12:11

東慶寺の入り口近くに駐輪して、円覚寺へ。

県道21号線とJR横須賀線の間に建つ、「大本山圓覺寺」の寺標。

JR横須賀線が通過。

JR横須賀線のホームから多くの観光客が降り立つ。

臨済宗大本山 円覚寺(えんがくじ)

所在地:神奈川県鎌倉市山ノ内409

境内には、八代執権の北条時宗公の御廟所がある。また鎌倉五山の第二位である。

総門右側の塀際にモミジの紅葉。

円覚寺境内には紅葉の見所がたくさんあります。

NO.1 山門周辺

NO.2 居士林周辺

NO.3 妙香池周辺

総門横に、

開門 午前8時

閉門 5月 ~ 11月 午後4時30分

12月 ~ 2月 午後4時

総門前の紅葉。

12:15

拝観時間: 8:00 ~ 16:30(12月 ~ 2月 16:00)

拝 観 料 : 大人 500円(高校生以上)、小人 200円(小中学生)

5月1日より当山文化財保護と伽藍維持のため拝観料を改訂しますとのことで300円からアップ。

本日の写経会は「大方丈(だいほうじょう)」です。

拝観志納金 値上がりし500円。

志納金を納め数十年ぶりに訪れた。

円覚寺案内

当山は、臨済宗円覚寺派の大本山であり弘安五年(1282)の開創。開山は中国(宋)より渡来の佛

光国師無学祖元。開基は鎌倉幕府の執権北条時宗公。国師は時宗公の熱心な招請に接し弘安二年

来日。初め建長寺に住し、時宗公はじめ鎌倉の武将を教化し、多くの門弟を育てた。

時宗公は弘安四年再度の蒙古の来襲を撃滅した後、翌五年正法を興隆し、師恩に報じ、また文永・

弘安の両役に戦死した敵味方両軍の菩提を弔うため当山を建立した。

国師の流派を世に佛光派と称し、弟子に佛国国師、孫弟子に夢窓国師が出て、室町時代には国師

の法孫は天下に満ち、五山学僧の主流となった。

江戸時代やや衰微していたが、江戸時代末期に中興誠拙禅師が出、明治に至って今北洪川、釈宗

演の二大禅師が出世され再び関東禅界の中心となった。

天明年間、中興の誠拙禅師が再建。「円覚興聖禅寺」は、伏見上皇の勅額。

佛 殿

大光明宝殿ともいう。大正十二年の大地震で倒壊後、昭和三十九年三月再建。唐様禅宗様式の鉄

筋コンクリート造り。本尊は宝冠釈迦如来。禅宗様式七堂伽藍の中心の建物である。

方 丈(ほうじょう)

禅林の住持の居間をいう。維摩居士の居室が方一丈であったことに由る。今は主に檀信徒の法要、

座禅会、研修会等の教化の場に用いられる。

昭和四年竣工。平成十年改修

国宝 舎利殿(しゃりでん )

源実朝公が宋国より拝請した佛牙舎利を弘安八年(1285)北条貞時公が当寺に遷祀した。舎利殿は

日本に残る唐様建造物の中、最も代表的な美しい建物である。

開山堂

舎利殿の背後にあり、開山佛光国師の木像を奉安す。

木像及び須弥壇は重要文化財に指定されている。

開基廟

佛日庵境内にあり、開基北条時宗公並びに貞時公、高時公の尊像を安置す。

北条家歴代の祠堂でもある。

白鹿洞(びゃくろくどう)

円覚寺落成慶讃の日 佛光国師の法話を聞くため この洞中から一群の白鹿が現われたという。

この奇瑞により山号を瑞鹿山と号することになった。

居士林

禅を志す在家の人の坐禅道場。もと牛込にあった柳生流の剣道の道場であったものを昭和三年

に柳生徹心居士により寄進され移築した。

国宝洪鐘

正安三年、北条貞時が二千五百人の善男善女 当山二百五十人の僧衆の合力により鋳造。当時

その巨大なること関東第一。江の島の弁天の助力により鋳造が円成したとして、側の弁天堂に

その尊像を祀る。

円覚寺

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[電動アシスト自転車で] カテゴリの最新記事

-

地元神輿の渡御、茅ヶ崎ヘッドランドでの… 2024.06.03

-

小和田の浜道から浜須賀へ、サイクリング… 2024.06.02

-

茅ヶ崎ヘッドランドで「PEACEFUL EASY FEE… 2024.06.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.