PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 鎌倉市歴史散策

腰越の小動神社の参拝を続ける。

2月28日(火) 14:50

参道から階段を登り二の鳥居を潜り境内へ。

二の鳥居にも立派な注連縄。

小動神社拝殿

赤い頭巾をかぶったユニークな狛犬(阿形)。

新型コロナ対策は終わったのかマスクは取り外されていた。

狛犬(吽形)

拝殿には見事な龍の彫刻。

二の鳥居の右側に建つ「神寶殿」。

神寶殿の中を覗くと三基の神輿、右側から「天王祭 旧御輿」。

名札には「天保七丙甲年六月吉祥日 鎌倉 扇谷住 大仏師 三橋 永」。

中央に「天王祭 相模神輿」。

名札には「平成四年 六月吉祥日 小田原市中村原 西山御輿製作所」。

左側に「諏訪祭 江戸神輿」。

名札には「昭和七年 七月吉祥日 東京都浅草 宮重御輿製作所」。

境内の左側には、多くの末社、石碑が立っていた。

拝殿の西側。

拝殿の後方に本殿。

本殿左側の彫刻も見事。

海神社の

海神社

祭 神 綿津見神(わたつみのかみ)

別名 船玉神(ふなだまのかみ)とも云う

漁業の神・航海の神

例 祭 一月十六日

台座には、

「奉納 龍王海神 昭和六年十一月十五日 源辰 川野源太郎」

多くの石碑群が並んでいた。

日露戦勝紀念碑

従四位勲二等稲垣満次郎書

石碑が三基並んでいた。

右側から、「水神社」、「青龍不動」、左側は確認できなかった。

こちらには「國常立尊 八海山神社 御嶽山神社 三笠山神社」と刻まれた石碑。

『日本書紀』では国常立尊(くにのとこたちのみこと)と表記されている。

別名を国底立尊(くにのそこたちのみこと)ともいう。

『古事記』において神世七代の最初の神とされ、別天津神の最後の天之常立神(あめ

のとこたちのかみ)の次に現れた神で独神であり、姿を現さなかったと記される。

右側から「神武天皇 白川神社」、「日清役戦勝 献木紀年楠」、「登山三十三度 篠崎浅五郎」と

刻まれた石碑。

どこの山へ33度登山されたのか昔 (昭和36年) はこのような石碑も建立していたのだ。

社殿の右奥から境内を見る。境内の奥に神寶殿、大六天社の鳥居が建つ。

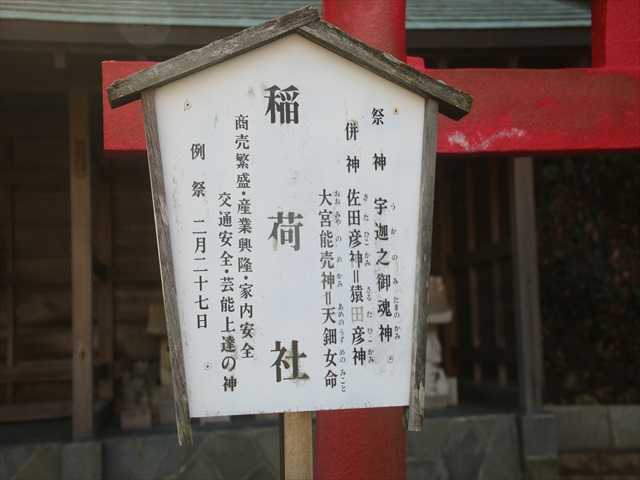

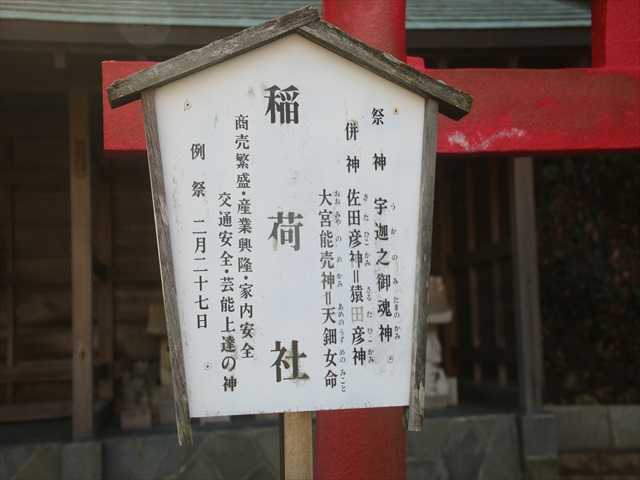

右側に「稲荷社」。

祭 神 宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)

併 神 佐田彦神(さたひこかみ)= 猿田彦神(さるたひこかみ)

大宮能売神(おおみやのめかみ)= 天鈿女命(あめのうずめのみこと)

商売繁盛・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の神

例 祭 二月二十七日

稲荷社の両脇に石祠。

金刀比羅宮(ことひらぐう)」。

祭 神 大物主神(おおものぬしのかみ)

別 名 大国主命(おおくにぬしのみこと)

海神竜王ともいい、航海安全、海難救助を司る神

例 祭 一月九日

鳥居の扁額「𨤾刀比羅宮」

社 殿

天皇陛下御在位六十年

社殿修復竣工記念碑

昭和六十二年四月吉日 五ヶ町

神寶殿の右側に「大六天社」が建つ。

鬱蒼とした一段高い木立の中に鎮座している。

大六天社

祭 神 第六天神(たいつつてんじん)

別 名 淤母陀流神(おもだるのかみ)

諸願成就の神

例祭 四月第二土曜日

石鳥居の扁額は「六天王」。

鳥居を潜り階段を上ると、大六天社の社殿。

社殿の右側に「庚申塔」と「猿田彦大神 堅牢大地神」碑が建っている。

大六天社前から境内を見下ろす。

腰越八王子山遠見番所

八王子山台場(設置当初は八王子山遠見番所)は、異国船の相模湾渡来を監視・通報する為に

大砲が据え付けられていた番所跡から「腰越漁港」、その先に「江の島」を見る。

小動神社社殿。

影も長くなりそろそろ帰ることに。

15:10

二の鳥居から東側の参道を見下ろす。

小高いところに源義経が逗留した満福寺がある。

階段下に足長爺さんの影。

腰越 (漁協) 直販所

所在地:神奈川県鎌倉市腰越2丁目9-1

今回も立寄り夕食のおかずにサバコロッケ、サバフライ、カマスフライを購入。

今日の朝どれフライ

サバコロッケ(1枚) ¥200

サバ (1枚) ¥400

カマス (1枚) ¥400 ※ 当日の価格は入荷状況により変動します。

オーダーしてから揚げてくれるので帰宅しても温かい。

持ち込みイートインも可能であるので、夏場にはノンアルコールビールで飲みたいものだが!。

壁面には多くの芸能人等のサイン入り色紙が掲示されていた。

龍口寺前の交差点。

すばな通りは多くの観光客が江の島へ向かっていた?。

海岸線は風が強いので、すばな通りを走り、片瀬江ノ島駅から小田急江ノ島線沿いを帰る。

鵠沼海岸地蔵尊

所在地:神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4丁目19

スマホの案内で進んでいると、鵠沼海岸駅の北側の踏切際に地蔵堂を見つける。

綺麗な衣装をまとった地蔵尊

台座には「交通事故犠牲者慰霊並びに事故防止 地蔵尊」と。

鵠沼海岸地蔵尊について

まだ遮断機が無かった昭和三十三年当時、この踏切で幼い子供たちが命を落とすという大変痛

ましい事故があり、その後遺族と有志の方々により、「慰霊」と「通行する全ての子供と人々を

御守りください」との願いを込めて、このお地蔵さんが建てられました。

そして、この度ご遺族・商店街・近隣の方々の浄財により、屋根と敷地の整備を行いました。

お地蔵さんは、全ての人々の願いを聞きとどけてくれます。特に子供の守り仏として知られて

います。「おん、かかか、びさんまえい、そわか」と、お唱えください。

令和元年 吉日

社の中の地蔵尊をズームアップ。

小田急江ノ島線の列車が目の前を走る。

近くに「湘南学園小学校」があり多くの子供たちが鵠沼海岸駅へ向かっていたが・・・。

この地蔵尊のいわれ等を知っているのか。

スマホの案内で鵠沼海岸駅から鵠沼新道線を西へ走り、鵠沼運動公園交差点。

交差点から更に西へ進み、八部公園。

引地川に架かる作橋を渡り作橋交差点。

16:00

八松稲荷神社

所在地:神奈川県藤沢市辻堂元町4丁目11-31

県道30号線(戸塚茅ヶ崎線)を横切り、鎌倉古道沿いにある神社である。

今年は辻堂の名所散策で「京・鎌倉往還」を巡りたいと思っている。

鳥居の扁額「稲荷神社」

2月12日(日)と28日(火)の二日間で鎌倉市腰越地区の寺社史蹟巡りを終えた。

END

2月28日(火) 14:50

参道から階段を登り二の鳥居を潜り境内へ。

二の鳥居にも立派な注連縄。

小動神社拝殿

赤い頭巾をかぶったユニークな狛犬(阿形)。

新型コロナ対策は終わったのかマスクは取り外されていた。

狛犬(吽形)

拝殿には見事な龍の彫刻。

二の鳥居の右側に建つ「神寶殿」。

神寶殿の中を覗くと三基の神輿、右側から「天王祭 旧御輿」。

名札には「天保七丙甲年六月吉祥日 鎌倉 扇谷住 大仏師 三橋 永」。

中央に「天王祭 相模神輿」。

名札には「平成四年 六月吉祥日 小田原市中村原 西山御輿製作所」。

左側に「諏訪祭 江戸神輿」。

名札には「昭和七年 七月吉祥日 東京都浅草 宮重御輿製作所」。

境内の左側には、多くの末社、石碑が立っていた。

拝殿の西側。

拝殿の後方に本殿。

本殿左側の彫刻も見事。

海神社の

海神社

祭 神 綿津見神(わたつみのかみ)

別名 船玉神(ふなだまのかみ)とも云う

漁業の神・航海の神

例 祭 一月十六日

台座には、

「奉納 龍王海神 昭和六年十一月十五日 源辰 川野源太郎」

多くの石碑群が並んでいた。

日露戦勝紀念碑

従四位勲二等稲垣満次郎書

石碑が三基並んでいた。

右側から、「水神社」、「青龍不動」、左側は確認できなかった。

こちらには「國常立尊 八海山神社 御嶽山神社 三笠山神社」と刻まれた石碑。

『日本書紀』では国常立尊(くにのとこたちのみこと)と表記されている。

別名を国底立尊(くにのそこたちのみこと)ともいう。

『古事記』において神世七代の最初の神とされ、別天津神の最後の天之常立神(あめ

のとこたちのかみ)の次に現れた神で独神であり、姿を現さなかったと記される。

右側から「神武天皇 白川神社」、「日清役戦勝 献木紀年楠」、「登山三十三度 篠崎浅五郎」と

刻まれた石碑。

どこの山へ33度登山されたのか昔 (昭和36年) はこのような石碑も建立していたのだ。

社殿の右奥から境内を見る。境内の奥に神寶殿、大六天社の鳥居が建つ。

右側に「稲荷社」。

祭 神 宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)

併 神 佐田彦神(さたひこかみ)= 猿田彦神(さるたひこかみ)

大宮能売神(おおみやのめかみ)= 天鈿女命(あめのうずめのみこと)

商売繁盛・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の神

例 祭 二月二十七日

稲荷社の両脇に石祠。

金刀比羅宮(ことひらぐう)」。

祭 神 大物主神(おおものぬしのかみ)

別 名 大国主命(おおくにぬしのみこと)

海神竜王ともいい、航海安全、海難救助を司る神

例 祭 一月九日

鳥居の扁額「𨤾刀比羅宮」

社 殿

天皇陛下御在位六十年

社殿修復竣工記念碑

昭和六十二年四月吉日 五ヶ町

神寶殿の右側に「大六天社」が建つ。

鬱蒼とした一段高い木立の中に鎮座している。

大六天社

祭 神 第六天神(たいつつてんじん)

別 名 淤母陀流神(おもだるのかみ)

諸願成就の神

例祭 四月第二土曜日

石鳥居の扁額は「六天王」。

鳥居を潜り階段を上ると、大六天社の社殿。

社殿の右側に「庚申塔」と「猿田彦大神 堅牢大地神」碑が建っている。

大六天社前から境内を見下ろす。

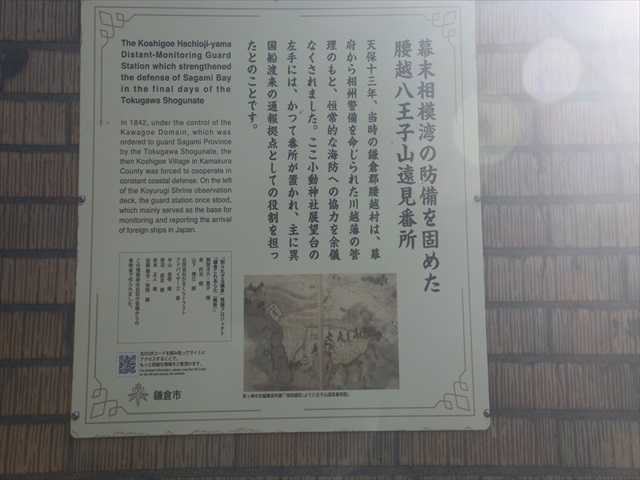

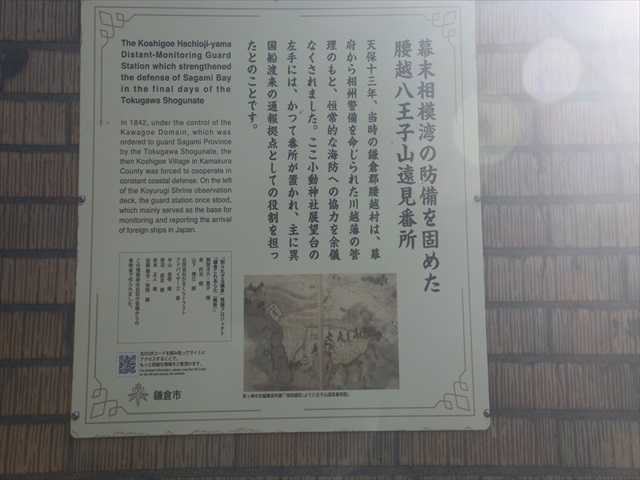

腰越八王子山遠見番所

八王子山台場(設置当初は八王子山遠見番所)は、異国船の相模湾渡来を監視・通報する為に

天保九年 (1838年) ~ 同十四年頃に、当地を治めていた烏山藩が設置したと推測されている。

この番所は烏山藩の後に管理を引き継いだ川越藩によって大砲が据え付けられ、台場としての

機能も持つにいたった。しかし台場となって以降も異国船をうち払うよりは、監視・通報する

番所としての性格を強く持っていた。

この番所は烏山藩の後に管理を引き継いだ川越藩によって大砲が据え付けられ、台場としての

機能も持つにいたった。しかし台場となって以降も異国船をうち払うよりは、監視・通報する

番所としての性格を強く持っていた。

弘化三年 (1846年) 八月、八王子山台場の管理は川越藩から彦根藩へと引き継がれ、その後、

長州藩に管理を移管された。しかし鎖国が終わると異国船を監視し、それらを打ち払う理由が

乏しくなった。このため八王子山台場の重要性はさがり、自然に使われなくなっていったと

みられている(ウィキペディアより)。

長州藩に管理を移管された。しかし鎖国が終わると異国船を監視し、それらを打ち払う理由が

乏しくなった。このため八王子山台場の重要性はさがり、自然に使われなくなっていったと

みられている(ウィキペディアより)。

幕末相摸湾の防備を固めた腰越八王子山遠見番所

天保十三年、当時の鎌倉郡腰越村は、幕府から相州警備を命じられた川越藩の管理のもと、

恒常的な海防への協力を余儀なくされました。ここ小動神社展望台の左手には、かつて番所が

置かれ、主に異国船渡来の通報拠点としての役割を担ったとのことです。

恒常的な海防への協力を余儀なくされました。ここ小動神社展望台の左手には、かつて番所が

置かれ、主に異国船渡来の通報拠点としての役割を担ったとのことです。

大砲が据え付けられていた番所跡から「腰越漁港」、その先に「江の島」を見る。

小動神社社殿。

影も長くなりそろそろ帰ることに。

15:10

二の鳥居から東側の参道を見下ろす。

小高いところに源義経が逗留した満福寺がある。

階段下に足長爺さんの影。

腰越 (漁協) 直販所

所在地:神奈川県鎌倉市腰越2丁目9-1

今回も立寄り夕食のおかずにサバコロッケ、サバフライ、カマスフライを購入。

今日の朝どれフライ

サバコロッケ(1枚) ¥200

サバ (1枚) ¥400

カマス (1枚) ¥400 ※ 当日の価格は入荷状況により変動します。

オーダーしてから揚げてくれるので帰宅しても温かい。

持ち込みイートインも可能であるので、夏場にはノンアルコールビールで飲みたいものだが!。

壁面には多くの芸能人等のサイン入り色紙が掲示されていた。

龍口寺前の交差点。

すばな通りは多くの観光客が江の島へ向かっていた?。

海岸線は風が強いので、すばな通りを走り、片瀬江ノ島駅から小田急江ノ島線沿いを帰る。

鵠沼海岸地蔵尊

所在地:神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4丁目19

スマホの案内で進んでいると、鵠沼海岸駅の北側の踏切際に地蔵堂を見つける。

綺麗な衣装をまとった地蔵尊

台座には「交通事故犠牲者慰霊並びに事故防止 地蔵尊」と。

鵠沼海岸地蔵尊について

まだ遮断機が無かった昭和三十三年当時、この踏切で幼い子供たちが命を落とすという大変痛

ましい事故があり、その後遺族と有志の方々により、「慰霊」と「通行する全ての子供と人々を

御守りください」との願いを込めて、このお地蔵さんが建てられました。

そして、この度ご遺族・商店街・近隣の方々の浄財により、屋根と敷地の整備を行いました。

お地蔵さんは、全ての人々の願いを聞きとどけてくれます。特に子供の守り仏として知られて

います。「おん、かかか、びさんまえい、そわか」と、お唱えください。

令和元年 吉日

社の中の地蔵尊をズームアップ。

小田急江ノ島線の列車が目の前を走る。

近くに「湘南学園小学校」があり多くの子供たちが鵠沼海岸駅へ向かっていたが・・・。

この地蔵尊のいわれ等を知っているのか。

スマホの案内で鵠沼海岸駅から鵠沼新道線を西へ走り、鵠沼運動公園交差点。

交差点から更に西へ進み、八部公園。

引地川に架かる作橋を渡り作橋交差点。

16:00

八松稲荷神社

所在地:神奈川県藤沢市辻堂元町4丁目11-31

県道30号線(戸塚茅ヶ崎線)を横切り、鎌倉古道沿いにある神社である。

今年は辻堂の名所散策で「京・鎌倉往還」を巡りたいと思っている。

鳥居の扁額「稲荷神社」

2月12日(日)と28日(火)の二日間で鎌倉市腰越地区の寺社史蹟巡りを終えた。

END

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散策] カテゴリの最新記事

-

大船の山蒼稲荷神社、若宮大路の段葛 2023.06.22

-

鎌倉 笛田山佛行寺のつつじ、源太塚 2023.05.25

-

鎌倉市腰越の寺社史蹟巡りー7、真言宗浄泉… 2023.03.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.