PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 日本100名城

この日は4月7日(金)に新車が納車されたので、初遠出ドライブで静岡県三島市に

ある「日本100名城の山中城」のつつじを愛でに訪れた。

4月7日(金) 12:40

神奈川日産茅ヶ崎の店頭に掲げられていた、

「ご納車おめでとうございます!! ○○様 2023.04.07」 と。

記念写真を撮影しようとしていたら大きなキーを渡された。

ゴルフの副賞なら最高だが!

車種:日産ノート、型式:6AA-E13、排気量:1198cc、定員:5名。

ノートの車名には、音符を意味するノートと筆記用具のノートの2つの意味があり

ます。毎日をリズミカルにするノートと毎日を記録するノートをイメージしたコン

4月13日(木) 10:15

購入後1週間を経、5月12日(金)に1ヶ月検査があるので始めてのドライブに。

今年は温暖化でサクラの開花も早かったので、つつじを見に山中城へ行くことに。

ガソリンを満タンで走行可能距離は823kmと標示。

道路の制限速度は40km/h、外気温は18℃。左のメーターは、POWER %。

自宅を出た時は一人ドライブを予定していたが、途中二宮の先輩を思い出し電話。

同行するとのことで立ち寄ることに。

西湘バイパスを走り、先輩宅へ立ち寄るため大磯ロングビーチ手前を下り国道1号へ。

前の愛車のジュークは約12年間乗り累計走行距離も10万キロと今までの車で最高の距離。

ジュークの前に乗っていた車もノートであったが、再度乗るノートは日産が販売するコンパク

トカーであると。初代モデルの発売から15年以上が経過したが、現在でも高い人気を誇ってい

電気で駆動しているためエンジン音が静かで加速も速い。

国道1号のここ二宮交差点を右折して先輩宅へ。

県道71号線(秦野二宮線)を秦野方面へ北上。

右側は「二宮町 生涯学習センター ラディアン」。

先輩をピックアップして再び国道1号の二宮交差点へ戻る。

西湘二宮ICから西湘バイパスへ入る。

橘料金所。

左側車線の「箱根新道」へ向かう。

早川出口。箱根新道は右側を直進。

箱根新道は左方向へ。直進は国道1号の湯本、宮ノ下方面。

箱根新道の九十九折の坂を上る。

前のトラックには、「枯れ葉マーク」が貼られ高齢者の運転。

トラックのボデーには、

「トラックの人生は、重荷を背負いて稼ぐ事成り、されど軽ければ銭に成らず

働けど働けど我が暮らし、今なお楽にならず 茶々丸」。

先輩との会話で「なるほど」と納得。

箱根峠近くの道路脇に「箱根新道終点」と。

箱根峠からは下り坂で「ECO」モードで走っているので、アクセルを踏み離すと「回生ブレー

キ」が作動して発電する。

回生ブレーキ とは、

ガソリンエンジン車のエンジンブレーキの代わりに走行用モーターを使って減速することを回

生ブレーキと呼ぶ。減速するときに発電するため、発電した電力でリチウムイオンバッテリー

を充電することができ、エネルギーを無駄にせず燃費を良くすることができると。

国道1号を下り山中城北側にバイパスができたため、バイパスの手前を左折する。

前方は旧東海道用の歩道橋。

11:40

山中城跡案内所・売店

所在地:静岡県三島市山中新田410-4

山中城の入口にある売店で、名物の「寒ざらし団子」「障子堀ワッフル」などを販売している。

また、日本100名城のスタンプ設置場所、山中城「御城印」の販売場所となっている。

【営業時間】10:00~15:00 【定休日】月曜日

定休日や年末年始の休日の際は、山中城跡案内所・売店入口付近の軒下にスタンプ台や、御城印

の販売ポストが設置されますと。

国道を挟んだ向かい側にも駐車場、トイレがある。

以前はこの前の国道1号は交通量が多かったが、バイパスができてからは交通量が激減している。

山中城跡案内所・売店廻りにも駐車場がある。

五年間分割払いで購入した愛車の「ノート」。五年後に免許証を返納すると残金はチャラに!

駐車場から順序に従い、西側にある「三ノ丸堀」へ進む。

つつじがあるがまだ開花前?。

前回は二年前の令和三年(2021)四月二十四日(土)に訪れているがその時も五分咲きであったか。

史跡 日本百名城 山中城跡

山中城跡の本丸、各櫓、曲輪等の配置が書かれている。

探訪コースの2コースを案内しており所要時間は、

① 戦国山城探訪コース 約2時間

② 障子堀・畝堀探訪コース 約1時間

国指定史跡山中城跡 (昭和九年一月二二日指定)

史跡山中城は、小田原に本城をおいた北条氏が、永禄年間(1560年代) 小田原防備のために創築

したものである。やがて天正十七年(1589)豊臣秀吉の小田原征伐に備え、急ぎ西の丸や出丸等

の増築が始まり、翌年三月、豊臣軍に包囲され、約十七倍の人数にわずか半日で落城したと伝え

られる悲劇の山城である。この時の北条方の守将松田康長・副将間宮康俊の墓は今も三の丸跡の

宗閑寺境内に苔むしている。

三島市では、史跡山中城の公園化を企画し、昭和四八年度よりすべての曲輪の全面発掘にふみき

り、その学術資料に基づいて、環境整備に着手した。その結果、戦国末期の北条流の築城法が次

第に解明され、山城の規模・構造が明らかになった。

特に堀や土塁の構築法、尾根を区切る曲輪の造成法、架橋や土橋の配置、曲輪相互間の連絡道等

の自然の地形を巧みにとり入れた縄張りの妙味と、空堀・水堀・用水池・井戸等、山城の宿命で

ある飲料水の確保に意を注いだことや、石を使わない山城の最後の姿をとどめている点等、学術

的にも貴重な資料を提供している。

平成十一年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

写真は、畝堀(左)、障子堀(右)。

駐車場から三ノ丸堀方向へ進む。

本来ならつつじが咲いているのだが、まだ早かったようだ!

三の丸堀

三の丸の曲輪の西側を出丸まで南北に走るこの堀は、大切な防御のための堀である。

城内の各曲輪を囲む堀は、城の縄張りに従って掘り割ったり、畝を掘り残したりして自然地形を

加工していたのに対し、三の丸堀は自然の谷を利用して中央に縦の畝を設けて二重堀としている。

中央の畝を境に、東側の堀は水路として箱井戸・田尻の池からの排水を処理し、西側の堀は空堀

として活用していたものである。

この堀の長さは約180m、最大幅約30m、深さは約8mである。

平成八年十二月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

三ノ丸堀沿いに聳えていた杉花粉の元凶である杉の木。

花粉症の先輩もマスクを装着して対応。

田尻 (たじり) の池

田尻の池

東側の箱井戸と田尻の池とは、一面の湿地帯であったが、山中城築城時、盛土(土塁)によって区

切られたものである。山城では、水を貯える施設が城の生命であるところから、この池も貴重な

溜池の一つであったと考えられる。

しかも、西側は「馬舎」と伝承されているところから、この池は馬の飲料水・その他に用いられ

たものと推定される。築城時の池の面積は約148平方メートルであり、あふれた水は三の丸堀に

流れ出ていたようである。

平成十一年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

田尻の池から三ノ丸堀方向を振り返る。

← 西の丸跡、宗閑寺→

田尻の池から緩い坂道を登り「 元西櫓下の堀」。

丸く刈られたつつじがあるが残念ながらまだ開花前であった。

元西櫓下の堀

城の内部に敵が進入するのを防ぐため人工的に土地を深く掘り下げたものが堀である。

掘りあげた土は曲輪の中へ運び、平らにならしたり土塁に積んだりするのに用いられる。

山中城では、曲輪の四周は大体堀で囲まれている。堀の深さと幅とは地形と曲輪の重要度に深

く関連している。

また、山中城の堀に、石垣が用いられていないということは大きな特色である。ここは堀底に

近いが、四百年前はローム層が露出し、もっと急斜面であった。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

元西櫓下の堀の斜面に一部咲き始めたつつじ。

説明板には「土橋」。

道案内には「西の丸跡 → 」と。

土 橋

土橋は城(曲輪)の虎口(入り口)の前を通路だけ残してその左右に堀を掘って城への出入りの通路

としてつくられる。この土橋から西の丸へ入るには、土橋を渡って正面の土塁の下を左へ折れ、

西の丸南辺からのびてくる土塁との間の細い上り坂の通路を通り、更にこの二つの喰違い土塁に

挟まれた通路に設けた木戸を通る。

この土橋は第一の関所であり、また高い方の堀の水を溜めておくための堤防でもある。

平成十一年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

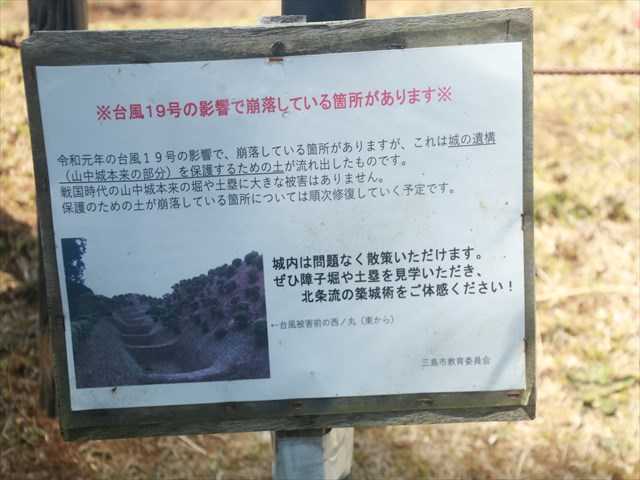

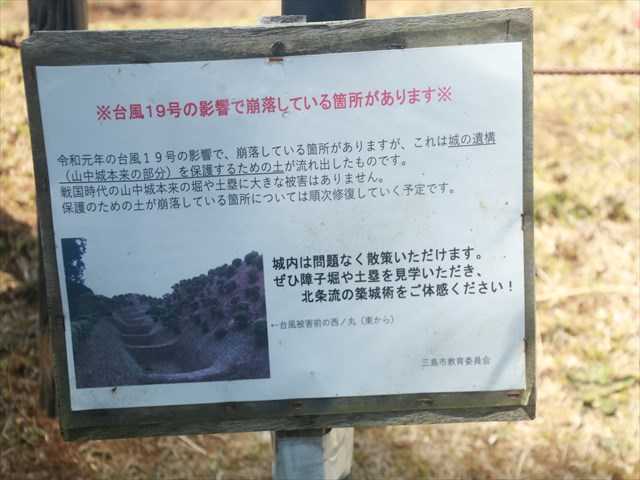

※ 台風19号の影響で崩落している箇所があります ※

令和元年の台風19号の影響で、崩落している箇所がありますが、これは 城の遺構(山中城本来

の部分)を保護するための土 が流れ出したものです。

戦国時代の山中城本来の堀や土塁に大きな被害はありません。

保護のための土が崩落している箇所については順次修復していく予定です。

城内は問題なく散策いただけます。

写真は、台風被害前の西ノ丸(東から)

三島市教育委員会

西ノ丸畝堀 (にしのまるうねぼり)

二年前の令和三年(2021)四月にもこのシートは敷かれていたが。

西ノ丸畝堀

西ノ丸内部に敵が進入することを防ぐため、完全に曲輪の周囲を堀によってとりまいている。

山中城では場所によって水のない堀と、水のある堀、やわらかい泥土のある堀とに分けられる。

この堀の中は、五本の畝によって区画されている。畝の高さは堀底から約二メートル、更に西

ノ丸の曲輪へ入るには九メートル近くもよじ登らなければならない。

遺構を保護するため、現在は芝生や樹木を植栽してあるが、当時はすべりやすいローム層が露

出しているものである。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

南側の帯曲輪を上り、西櫓と西ノ丸の間の障子堀。

この障子堀越えに富士が見えるのだがこの日は雲がかかり見えなかった。またつつじの開花も。

西ノ丸畝堀を見下ろす、東方向に元西櫓、二ノ丸、本丸。

西櫓へ。右側には障子堀の上に西ノ丸。

西櫓の隅に「障子堀」の説明板が立っていた。。

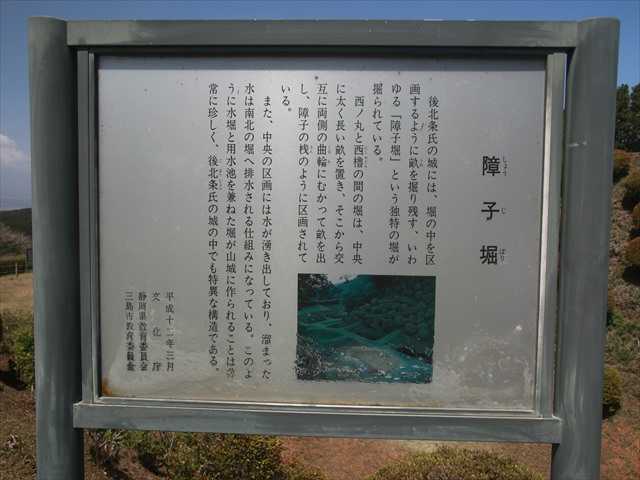

障子堀 (しょうじぼり)

後北条氏の城には、堀の中を区画するように畝を掘り残す、いわゆる「障子堀」という独特の

堀が掘られている。

西ノ丸と西櫓の間の堀は、中央に太く長い畝を置き、そこから交互に両側の曲輪にむかって畝

を出し、障子の桟のように区画されている。

また、中央の区画には水が湧き出しており、溜まった水は南北の堀へ排出される仕組みになっ

ている。このように水堀と用水池を兼ねた堀が山城に作られることは非常に珍しく、後北条氏

の城の中でも特異な構造である。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

西櫓から東方向を見る。

箱根山の地形を利用した山中城。西櫓、西ノ丸、二ノ丸橋付近の標高は五八〇メートル。

斜面に植えられたつつじが満開であれば絶景だったのだが。今日の目的の一つは初ドライブ。

12:00

この方向に富士があるのだが、頂上に雲がかかり。

つつじをズームアップするがまだ早かった。

ー 続く ー

ある「日本100名城の山中城」のつつじを愛でに訪れた。

4月7日(金) 12:40

神奈川日産茅ヶ崎の店頭に掲げられていた、

「ご納車おめでとうございます!! ○○様 2023.04.07」 と。

記念写真を撮影しようとしていたら大きなキーを渡された。

ゴルフの副賞なら最高だが!

車種:日産ノート、型式:6AA-E13、排気量:1198cc、定員:5名。

ノートの車名には、音符を意味するノートと筆記用具のノートの2つの意味があり

ます。毎日をリズミカルにするノートと毎日を記録するノートをイメージしたコン

4月13日(木) 10:15

購入後1週間を経、5月12日(金)に1ヶ月検査があるので始めてのドライブに。

今年は温暖化でサクラの開花も早かったので、つつじを見に山中城へ行くことに。

ガソリンを満タンで走行可能距離は823kmと標示。

道路の制限速度は40km/h、外気温は18℃。左のメーターは、POWER %。

自宅を出た時は一人ドライブを予定していたが、途中二宮の先輩を思い出し電話。

同行するとのことで立ち寄ることに。

西湘バイパスを走り、先輩宅へ立ち寄るため大磯ロングビーチ手前を下り国道1号へ。

前の愛車のジュークは約12年間乗り累計走行距離も10万キロと今までの車で最高の距離。

ジュークの前に乗っていた車もノートであったが、再度乗るノートは日産が販売するコンパク

トカーであると。初代モデルの発売から15年以上が経過したが、現在でも高い人気を誇ってい

電気で駆動しているためエンジン音が静かで加速も速い。

国道1号のここ二宮交差点を右折して先輩宅へ。

県道71号線(秦野二宮線)を秦野方面へ北上。

右側は「二宮町 生涯学習センター ラディアン」。

先輩をピックアップして再び国道1号の二宮交差点へ戻る。

西湘二宮ICから西湘バイパスへ入る。

橘料金所。

左側車線の「箱根新道」へ向かう。

早川出口。箱根新道は右側を直進。

箱根新道は左方向へ。直進は国道1号の湯本、宮ノ下方面。

箱根新道の九十九折の坂を上る。

前のトラックには、「枯れ葉マーク」が貼られ高齢者の運転。

トラックのボデーには、

「トラックの人生は、重荷を背負いて稼ぐ事成り、されど軽ければ銭に成らず

働けど働けど我が暮らし、今なお楽にならず 茶々丸」。

先輩との会話で「なるほど」と納得。

箱根峠近くの道路脇に「箱根新道終点」と。

箱根峠からは下り坂で「ECO」モードで走っているので、アクセルを踏み離すと「回生ブレー

キ」が作動して発電する。

回生ブレーキ とは、

ガソリンエンジン車のエンジンブレーキの代わりに走行用モーターを使って減速することを回

生ブレーキと呼ぶ。減速するときに発電するため、発電した電力でリチウムイオンバッテリー

を充電することができ、エネルギーを無駄にせず燃費を良くすることができると。

国道1号を下り山中城北側にバイパスができたため、バイパスの手前を左折する。

前方は旧東海道用の歩道橋。

11:40

山中城跡案内所・売店

所在地:静岡県三島市山中新田410-4

山中城の入口にある売店で、名物の「寒ざらし団子」「障子堀ワッフル」などを販売している。

また、日本100名城のスタンプ設置場所、山中城「御城印」の販売場所となっている。

【営業時間】10:00~15:00 【定休日】月曜日

定休日や年末年始の休日の際は、山中城跡案内所・売店入口付近の軒下にスタンプ台や、御城印

の販売ポストが設置されますと。

国道を挟んだ向かい側にも駐車場、トイレがある。

以前はこの前の国道1号は交通量が多かったが、バイパスができてからは交通量が激減している。

山中城跡案内所・売店廻りにも駐車場がある。

五年間分割払いで購入した愛車の「ノート」。五年後に免許証を返納すると残金はチャラに!

駐車場から順序に従い、西側にある「三ノ丸堀」へ進む。

つつじがあるがまだ開花前?。

前回は二年前の令和三年(2021)四月二十四日(土)に訪れているがその時も五分咲きであったか。

史跡 日本百名城 山中城跡

山中城跡の本丸、各櫓、曲輪等の配置が書かれている。

探訪コースの2コースを案内しており所要時間は、

① 戦国山城探訪コース 約2時間

② 障子堀・畝堀探訪コース 約1時間

国指定史跡山中城跡 (昭和九年一月二二日指定)

史跡山中城は、小田原に本城をおいた北条氏が、永禄年間(1560年代) 小田原防備のために創築

したものである。やがて天正十七年(1589)豊臣秀吉の小田原征伐に備え、急ぎ西の丸や出丸等

の増築が始まり、翌年三月、豊臣軍に包囲され、約十七倍の人数にわずか半日で落城したと伝え

られる悲劇の山城である。この時の北条方の守将松田康長・副将間宮康俊の墓は今も三の丸跡の

宗閑寺境内に苔むしている。

三島市では、史跡山中城の公園化を企画し、昭和四八年度よりすべての曲輪の全面発掘にふみき

り、その学術資料に基づいて、環境整備に着手した。その結果、戦国末期の北条流の築城法が次

第に解明され、山城の規模・構造が明らかになった。

特に堀や土塁の構築法、尾根を区切る曲輪の造成法、架橋や土橋の配置、曲輪相互間の連絡道等

の自然の地形を巧みにとり入れた縄張りの妙味と、空堀・水堀・用水池・井戸等、山城の宿命で

ある飲料水の確保に意を注いだことや、石を使わない山城の最後の姿をとどめている点等、学術

的にも貴重な資料を提供している。

平成十一年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

写真は、畝堀(左)、障子堀(右)。

駐車場から三ノ丸堀方向へ進む。

本来ならつつじが咲いているのだが、まだ早かったようだ!

三の丸堀

三の丸の曲輪の西側を出丸まで南北に走るこの堀は、大切な防御のための堀である。

城内の各曲輪を囲む堀は、城の縄張りに従って掘り割ったり、畝を掘り残したりして自然地形を

加工していたのに対し、三の丸堀は自然の谷を利用して中央に縦の畝を設けて二重堀としている。

中央の畝を境に、東側の堀は水路として箱井戸・田尻の池からの排水を処理し、西側の堀は空堀

として活用していたものである。

この堀の長さは約180m、最大幅約30m、深さは約8mである。

平成八年十二月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

三ノ丸堀沿いに聳えていた杉花粉の元凶である杉の木。

花粉症の先輩もマスクを装着して対応。

田尻 (たじり) の池

田尻の池

東側の箱井戸と田尻の池とは、一面の湿地帯であったが、山中城築城時、盛土(土塁)によって区

切られたものである。山城では、水を貯える施設が城の生命であるところから、この池も貴重な

溜池の一つであったと考えられる。

しかも、西側は「馬舎」と伝承されているところから、この池は馬の飲料水・その他に用いられ

たものと推定される。築城時の池の面積は約148平方メートルであり、あふれた水は三の丸堀に

流れ出ていたようである。

平成十一年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

田尻の池から三ノ丸堀方向を振り返る。

← 西の丸跡、宗閑寺→

田尻の池から緩い坂道を登り「 元西櫓下の堀」。

丸く刈られたつつじがあるが残念ながらまだ開花前であった。

元西櫓下の堀

城の内部に敵が進入するのを防ぐため人工的に土地を深く掘り下げたものが堀である。

掘りあげた土は曲輪の中へ運び、平らにならしたり土塁に積んだりするのに用いられる。

山中城では、曲輪の四周は大体堀で囲まれている。堀の深さと幅とは地形と曲輪の重要度に深

く関連している。

また、山中城の堀に、石垣が用いられていないということは大きな特色である。ここは堀底に

近いが、四百年前はローム層が露出し、もっと急斜面であった。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

元西櫓下の堀の斜面に一部咲き始めたつつじ。

説明板には「土橋」。

道案内には「西の丸跡 → 」と。

土 橋

土橋は城(曲輪)の虎口(入り口)の前を通路だけ残してその左右に堀を掘って城への出入りの通路

としてつくられる。この土橋から西の丸へ入るには、土橋を渡って正面の土塁の下を左へ折れ、

西の丸南辺からのびてくる土塁との間の細い上り坂の通路を通り、更にこの二つの喰違い土塁に

挟まれた通路に設けた木戸を通る。

この土橋は第一の関所であり、また高い方の堀の水を溜めておくための堤防でもある。

平成十一年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

※ 台風19号の影響で崩落している箇所があります ※

令和元年の台風19号の影響で、崩落している箇所がありますが、これは 城の遺構(山中城本来

の部分)を保護するための土 が流れ出したものです。

戦国時代の山中城本来の堀や土塁に大きな被害はありません。

保護のための土が崩落している箇所については順次修復していく予定です。

城内は問題なく散策いただけます。

写真は、台風被害前の西ノ丸(東から)

三島市教育委員会

西ノ丸畝堀 (にしのまるうねぼり)

二年前の令和三年(2021)四月にもこのシートは敷かれていたが。

西ノ丸畝堀

西ノ丸内部に敵が進入することを防ぐため、完全に曲輪の周囲を堀によってとりまいている。

山中城では場所によって水のない堀と、水のある堀、やわらかい泥土のある堀とに分けられる。

この堀の中は、五本の畝によって区画されている。畝の高さは堀底から約二メートル、更に西

ノ丸の曲輪へ入るには九メートル近くもよじ登らなければならない。

遺構を保護するため、現在は芝生や樹木を植栽してあるが、当時はすべりやすいローム層が露

出しているものである。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

南側の帯曲輪を上り、西櫓と西ノ丸の間の障子堀。

この障子堀越えに富士が見えるのだがこの日は雲がかかり見えなかった。またつつじの開花も。

西ノ丸畝堀を見下ろす、東方向に元西櫓、二ノ丸、本丸。

西櫓へ。右側には障子堀の上に西ノ丸。

西櫓の隅に「障子堀」の説明板が立っていた。。

障子堀 (しょうじぼり)

後北条氏の城には、堀の中を区画するように畝を掘り残す、いわゆる「障子堀」という独特の

堀が掘られている。

西ノ丸と西櫓の間の堀は、中央に太く長い畝を置き、そこから交互に両側の曲輪にむかって畝

を出し、障子の桟のように区画されている。

また、中央の区画には水が湧き出しており、溜まった水は南北の堀へ排出される仕組みになっ

ている。このように水堀と用水池を兼ねた堀が山城に作られることは非常に珍しく、後北条氏

の城の中でも特異な構造である。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

西櫓から東方向を見る。

箱根山の地形を利用した山中城。西櫓、西ノ丸、二ノ丸橋付近の標高は五八〇メートル。

斜面に植えられたつつじが満開であれば絶景だったのだが。今日の目的の一つは初ドライブ。

12:00

この方向に富士があるのだが、頂上に雲がかかり。

つつじをズームアップするがまだ早かった。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日本100名城] カテゴリの最新記事

-

日本100名城の山中城へー5、出丸御馬場跡… 2023.05.24

-

日本100名城の山中城へー4、宗閑寺、芝切… 2023.05.23

-

日本100名城の山中城へー3、北ノ丸、本丸… 2023.05.22

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.