PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 日本100名城

今日の目的の一つ「山中城のつつじ」は残念ながら一分咲き?であったが。

山中城内を散策を続ける。

4月13日(木) 12:00

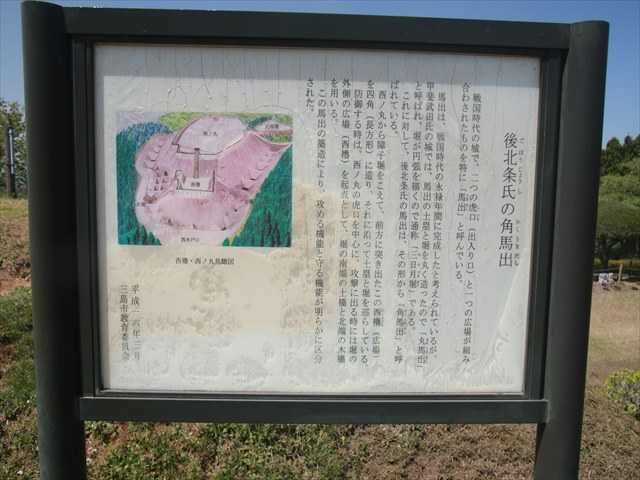

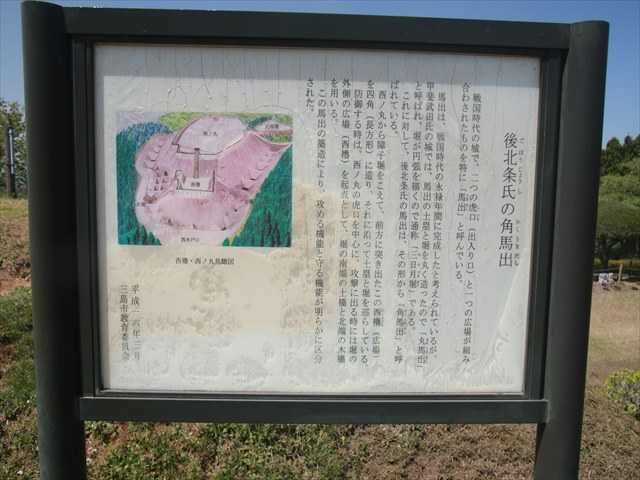

後北条氏の角馬出

戦国時代の城で、二つの虎口(出入り口)と一つの広場が組み合わされたものを特に「馬出」と

呼んでいる。

馬出は、戦国時代の永禄年間に完成したと考えられているが、甲斐武田氏の城では、馬出の土

塁と堀を丸く造ったので「丸馬出」と呼ばれ、堀が円弧を描くので通称「三日月堀」である。

これに対して、後北条氏の馬出は、その形から「角馬出」と呼ばれている。

西ノ丸から障子堀をこえて、前方に突き出たこの西櫓(広場)を四角(長方形)に造り、それに沿

外側の広場(西櫓)を起点として、堀の南端の土橋と北端の木橋を用いる。

この馬出の築造により、攻める機能と守る機能が明らかに区分された。

写真は、西櫓・西ノ丸鳥瞰図

平成十六年三月 三島市教育委員会

西櫓上から北側の帯曲輪、西ノ丸北側の畝堀を見下ろす。

西櫓上から三島市街地を見下ろす。

西ノ丸南側の畝堀を見下ろす。

南側の帯曲輪に咲いていたこの木は?

花をズームアップ。

帯曲輪の傍にタケノコが芽を出していた。

このまま成長すると・・・。管理人に代わって足で押し倒す。

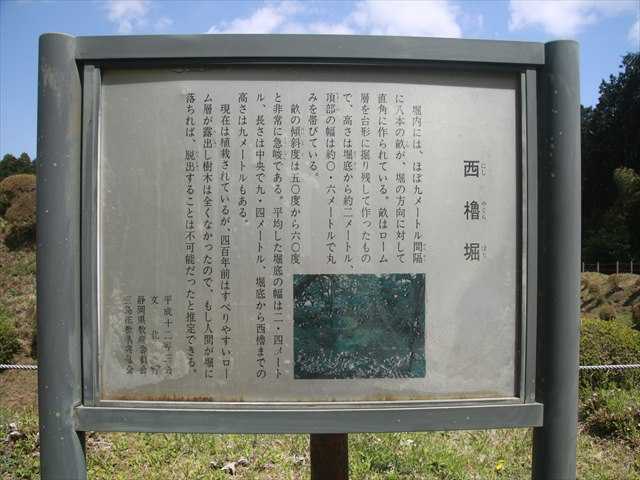

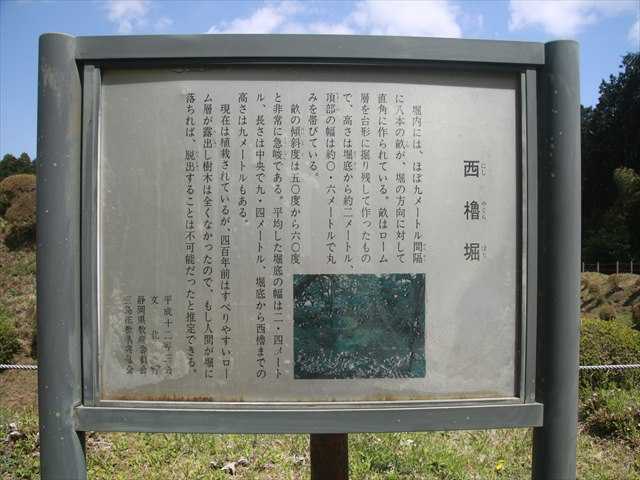

西櫓堀(にしやぐらぼり)

堀内には、ほぼ九メートル間隔に八本の畝が、堀の方向に対して直角に作られている。畝はロ

ーム層を台形に掘り残して作ったもので、高さは堀底から約二メートル、頂部の幅は約〇・六

メートルで丸みを帯びている。

畝の傾斜度は五〇度から六○度と非常に急峻である。平均した堀底の幅は二・四メートル、長

さは中央で九・四メートル、堀底から西櫓までの高さは九メートルもある。

もし人間が堀に落ちれば、脱出することは不可能だったと推定できる。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

山中城の廻りを囲む帯曲輪を時計方向に廻り、西木戸辺り。

西木戸には咲き終わったサクラの古木、石碑が立っていた。

西木戸にある石碑には、「 史蹟 山中城阯」

側面には、

「史蹟名勝天然記念物保存法○○

昭和九年一月二十二日文部大臣○○」と。

裾野市の方向に雲に隠れた富士が見えた。

右側から「富士山」手前に「三島市立 箱根の里」「愛鷹連山」「三島市街地」「駿河湾」。

愛鷹連山 (あしたかれんざん)

愛鷹連山は、裾野市・沼津市・富士市・長泉町の3市1町にまたがる周囲およそ60キロメートル

の複数の山々の総称である。最高峰の越前岳 (1504m) をはじめとして峰々がS字型に連なって

おり、日本二百名山のひとつに数えられている。

西櫓堀の後方に西木戸にあるトイレ。

畝堀の底からは容易に登れないので梯子が用意されている。

帯曲輪沿いには八重桜が咲いていた。

ズームアップ。

北側の帯曲輪上から左に西ノ丸、左に西櫓。

現在はこの間に橋が架かっていないので遠回りになるが、かつては橋があった。

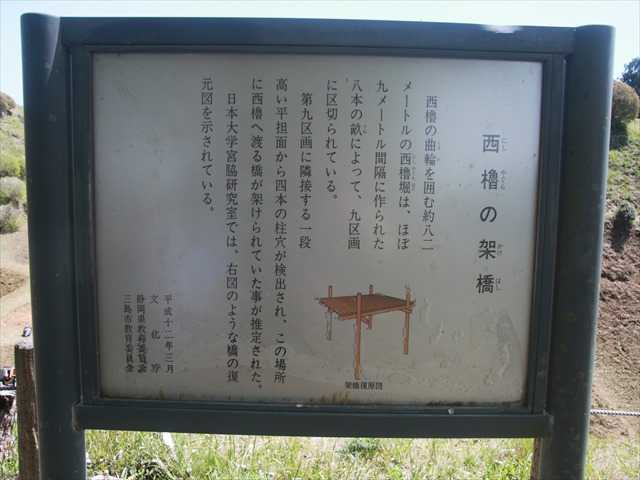

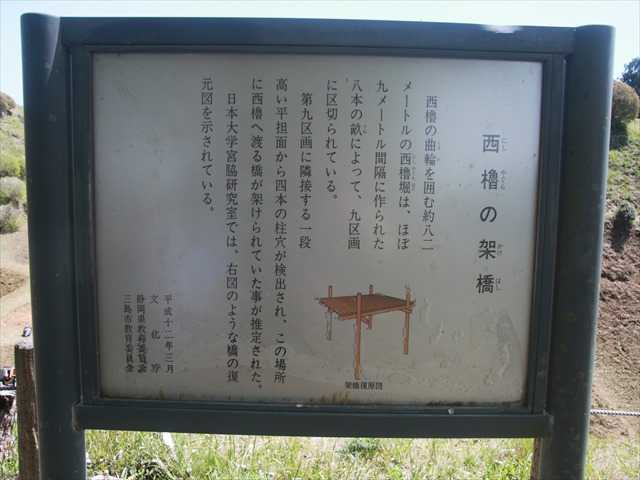

西櫓の架橋

西櫓の曲輪を囲む約八二メートルの西櫓堀は、ほぼ九メートル間隔に作られた八本の畝によっ

て、九区画に区切られている。

第九区画に隣接する一段高い平坦面から四本の柱穴が検出され、この場所に西櫓へ渡る橋が架

けられていた事が推定された。

日本大学宮脇研究室では、右図のような橋の復元図を示されている。

絵は、架橋復原図

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

つつじの咲く時期に合わせて管理しているのか下草が綺麗に刈られていた。

畝堀の畝道には手摺もなく高所になるので高齢者には危険だ!

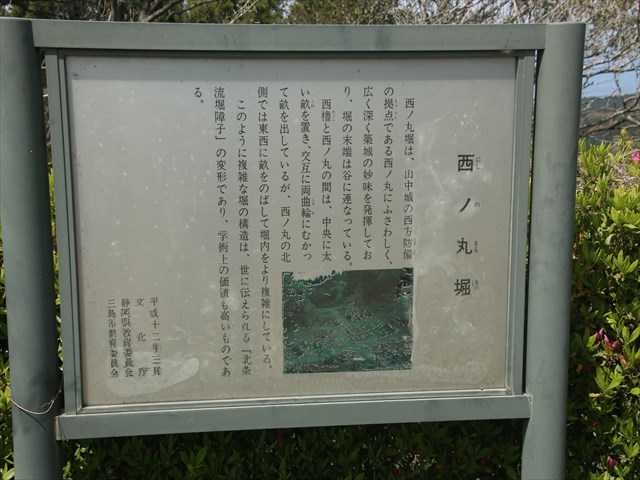

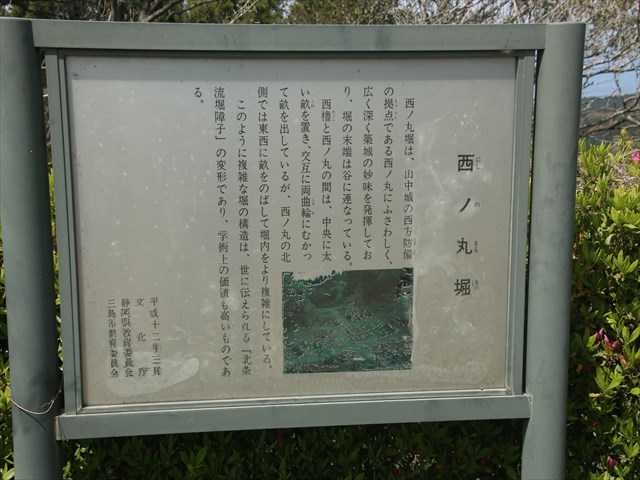

西ノ丸堀(にしのまるほり)

西ノ丸堀は、山中城の西方防備の拠点である西ノ丸にふさわしく、広く深く築城の妙味を発揮

しており、堀の末端は谷に連なっている。

西櫓と西ノ丸の間は、中央に丸い畝を置き、交互に両曲輪にむかって畝を出しているが、西ノ

丸の北側では東西に畝をのばして堀内をより複雑にしている。

このように複雑な堀の構造は、世に伝えられる「北条流堀障子」の変形であり、学術上の価値

も高いものである。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

休憩所に立っていた、

史跡 日本百名城 山中城跡

山中城跡の縄張り、現在地が記されている。

休憩所から望む北側の帯曲輪にサクラの木が聳える。

北側の帯曲輪にある休憩所から、

西側にある「 西櫓 」、右側に一段高くなった「 櫓台 」を望む。

手前は、畝堀の西ノ丸堀。

休憩所から、西ノ丸北側の急峻な下に下りる。

斜面の空堀に焼却後。

枯れ木、下草を燃やしたのであろうができれば埋めて欲しいものだ。

元西櫓の北側に溜池があり、そこを北ノ丸へと進む。

右下に溜池。

溜 池(ためいけ)

ここは溜池(貯水池)の跡である。山田川の支流の谷がここまで延びてきていたものを、盛土に

よって仕切り、人工土手を作って深い堀としたものである。

この溜池へ本丸・北ノ丸等の堀水が集まり、また広大な西ノ丸の自然傾斜による排水も、元西

櫓の排水も流入するしくみである。深さ四メートル以上発掘したが、池底には達しなかった。

山城の生命は、水の確保にあるといわれるが、貯水への異常な努力をうかがうことができる。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

綺麗なミツバツツジが咲いていた。

ミツバツツジ ツツジ科

葉が枝先に3枚づつつくのでこの名前があります。春、葉が出る前に赤紫色の美しい花を咲か

せます。

足もとではコケが青々と。

確かに葉が出る前に花を咲かせている。

ズームアップ。

先輩はいつものように携帯で撮影。

右側の元西櫓から二ノ丸(北条丸)への二ノ丸橋。

堀底にはここにも畝堀。

溜池から北ノ丸へ緩い坂を上る。遊歩道には木の根があらわに。

遊歩道には杉の木の根であろうか、足元に注意しながら進む。

本丸堀

左上は本丸跡。

本丸堀

山中城の堀の特色のひとつに、畝堀があげられる。この堀の中にわずかに見えるのが畝の頂部

である。畝と畝の間隔は一定ではないが、ここでは西下りの地形にあわせて、畝の上部も階段

状に西へ下がっている。城の防備上からは、堀の中の水が深く、堀も深いのが堀としては最も

よいが、高地では普通空堀である。ここの本丸堀は畝をつくることにより、用水地をも兼ねる

ことができるわけである。

平成九年十一月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

足もとの根をズームアップ。

北の丸堀

本丸堀と同じように杉の木が生い茂っていたが植林されたのか。

北の丸堀

山城の生命は堀と土塁にあるといわれる。堀の深さが深く、幅が広いほど曲輪につくられる土

塁が高く堅固なものとなる。

北の丸を囲むこの堀は豪快である。四〇〇年の歳月は堀底を二m以上埋めているので、築城時

は現況より更に要害を誇っていたに違いない。

城の内部に敵が進攻することを防ぐため、この外堀は山中城全域を囲むように掘られ、水のな

い空堀となっている。石垣を用いるようになると、堀の両岸はより急峻になるが、石を用いず

これだけの急な堀を構築した技術はみごとである。

平成九年十一月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

12:35

北ノ丸跡

天守櫓に次ぐ本城第二の高地に位置し、面積も1,920㎡とりっぱな曲輪である。

北ノ丸跡

標高五八三m、天守櫓に次ぐ本城第二の高地に位置し、面積も1,920㎡とりっぱな曲輪である。

一般に曲輪の重要度は、他の曲輪よりも天守櫓により近く、より高い位置、つまり天守櫓との

距離と高さに比例するといわれている。この点からも北の丸の重要さがしのばれる。

調査の結果、この曲輪は堀を掘った土を尾根の上に盛土して平坦面を作り、本丸側を除く、三

方を土塁で囲んでいたことが判明した。

また、本丸との間には木製の橋を架けて往来していたことが明らかになったので、木製の橋を

復元整備した。

平成十三年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

北ノ丸跡に立っていた、

史跡 日本百名城 山中城跡

ー 続く ー

山中城内を散策を続ける。

4月13日(木) 12:00

後北条氏の角馬出

戦国時代の城で、二つの虎口(出入り口)と一つの広場が組み合わされたものを特に「馬出」と

呼んでいる。

馬出は、戦国時代の永禄年間に完成したと考えられているが、甲斐武田氏の城では、馬出の土

塁と堀を丸く造ったので「丸馬出」と呼ばれ、堀が円弧を描くので通称「三日月堀」である。

これに対して、後北条氏の馬出は、その形から「角馬出」と呼ばれている。

西ノ丸から障子堀をこえて、前方に突き出たこの西櫓(広場)を四角(長方形)に造り、それに沿

外側の広場(西櫓)を起点として、堀の南端の土橋と北端の木橋を用いる。

この馬出の築造により、攻める機能と守る機能が明らかに区分された。

写真は、西櫓・西ノ丸鳥瞰図

平成十六年三月 三島市教育委員会

西櫓上から北側の帯曲輪、西ノ丸北側の畝堀を見下ろす。

西櫓上から三島市街地を見下ろす。

西ノ丸南側の畝堀を見下ろす。

南側の帯曲輪に咲いていたこの木は?

花をズームアップ。

帯曲輪の傍にタケノコが芽を出していた。

このまま成長すると・・・。管理人に代わって足で押し倒す。

西櫓堀(にしやぐらぼり)

堀内には、ほぼ九メートル間隔に八本の畝が、堀の方向に対して直角に作られている。畝はロ

ーム層を台形に掘り残して作ったもので、高さは堀底から約二メートル、頂部の幅は約〇・六

メートルで丸みを帯びている。

畝の傾斜度は五〇度から六○度と非常に急峻である。平均した堀底の幅は二・四メートル、長

さは中央で九・四メートル、堀底から西櫓までの高さは九メートルもある。

もし人間が堀に落ちれば、脱出することは不可能だったと推定できる。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

山中城の廻りを囲む帯曲輪を時計方向に廻り、西木戸辺り。

西木戸には咲き終わったサクラの古木、石碑が立っていた。

西木戸にある石碑には、「 史蹟 山中城阯」

側面には、

「史蹟名勝天然記念物保存法○○

昭和九年一月二十二日文部大臣○○」と。

裾野市の方向に雲に隠れた富士が見えた。

右側から「富士山」手前に「三島市立 箱根の里」「愛鷹連山」「三島市街地」「駿河湾」。

愛鷹連山 (あしたかれんざん)

愛鷹連山は、裾野市・沼津市・富士市・長泉町の3市1町にまたがる周囲およそ60キロメートル

の複数の山々の総称である。最高峰の越前岳 (1504m) をはじめとして峰々がS字型に連なって

おり、日本二百名山のひとつに数えられている。

西櫓堀の後方に西木戸にあるトイレ。

畝堀の底からは容易に登れないので梯子が用意されている。

帯曲輪沿いには八重桜が咲いていた。

ズームアップ。

北側の帯曲輪上から左に西ノ丸、左に西櫓。

現在はこの間に橋が架かっていないので遠回りになるが、かつては橋があった。

西櫓の架橋

西櫓の曲輪を囲む約八二メートルの西櫓堀は、ほぼ九メートル間隔に作られた八本の畝によっ

て、九区画に区切られている。

第九区画に隣接する一段高い平坦面から四本の柱穴が検出され、この場所に西櫓へ渡る橋が架

けられていた事が推定された。

日本大学宮脇研究室では、右図のような橋の復元図を示されている。

絵は、架橋復原図

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

つつじの咲く時期に合わせて管理しているのか下草が綺麗に刈られていた。

畝堀の畝道には手摺もなく高所になるので高齢者には危険だ!

西ノ丸堀(にしのまるほり)

西ノ丸堀は、山中城の西方防備の拠点である西ノ丸にふさわしく、広く深く築城の妙味を発揮

しており、堀の末端は谷に連なっている。

西櫓と西ノ丸の間は、中央に丸い畝を置き、交互に両曲輪にむかって畝を出しているが、西ノ

丸の北側では東西に畝をのばして堀内をより複雑にしている。

このように複雑な堀の構造は、世に伝えられる「北条流堀障子」の変形であり、学術上の価値

も高いものである。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

休憩所に立っていた、

史跡 日本百名城 山中城跡

山中城跡の縄張り、現在地が記されている。

休憩所から望む北側の帯曲輪にサクラの木が聳える。

北側の帯曲輪にある休憩所から、

西側にある「 西櫓 」、右側に一段高くなった「 櫓台 」を望む。

手前は、畝堀の西ノ丸堀。

休憩所から、西ノ丸北側の急峻な下に下りる。

斜面の空堀に焼却後。

枯れ木、下草を燃やしたのであろうができれば埋めて欲しいものだ。

元西櫓の北側に溜池があり、そこを北ノ丸へと進む。

右下に溜池。

溜 池(ためいけ)

ここは溜池(貯水池)の跡である。山田川の支流の谷がここまで延びてきていたものを、盛土に

よって仕切り、人工土手を作って深い堀としたものである。

この溜池へ本丸・北ノ丸等の堀水が集まり、また広大な西ノ丸の自然傾斜による排水も、元西

櫓の排水も流入するしくみである。深さ四メートル以上発掘したが、池底には達しなかった。

山城の生命は、水の確保にあるといわれるが、貯水への異常な努力をうかがうことができる。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

綺麗なミツバツツジが咲いていた。

ミツバツツジ ツツジ科

葉が枝先に3枚づつつくのでこの名前があります。春、葉が出る前に赤紫色の美しい花を咲か

せます。

足もとではコケが青々と。

確かに葉が出る前に花を咲かせている。

ズームアップ。

先輩はいつものように携帯で撮影。

右側の元西櫓から二ノ丸(北条丸)への二ノ丸橋。

堀底にはここにも畝堀。

溜池から北ノ丸へ緩い坂を上る。遊歩道には木の根があらわに。

遊歩道には杉の木の根であろうか、足元に注意しながら進む。

本丸堀

左上は本丸跡。

本丸堀

山中城の堀の特色のひとつに、畝堀があげられる。この堀の中にわずかに見えるのが畝の頂部

である。畝と畝の間隔は一定ではないが、ここでは西下りの地形にあわせて、畝の上部も階段

状に西へ下がっている。城の防備上からは、堀の中の水が深く、堀も深いのが堀としては最も

よいが、高地では普通空堀である。ここの本丸堀は畝をつくることにより、用水地をも兼ねる

ことができるわけである。

平成九年十一月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

足もとの根をズームアップ。

北の丸堀

本丸堀と同じように杉の木が生い茂っていたが植林されたのか。

北の丸堀

山城の生命は堀と土塁にあるといわれる。堀の深さが深く、幅が広いほど曲輪につくられる土

塁が高く堅固なものとなる。

北の丸を囲むこの堀は豪快である。四〇〇年の歳月は堀底を二m以上埋めているので、築城時

は現況より更に要害を誇っていたに違いない。

城の内部に敵が進攻することを防ぐため、この外堀は山中城全域を囲むように掘られ、水のな

い空堀となっている。石垣を用いるようになると、堀の両岸はより急峻になるが、石を用いず

これだけの急な堀を構築した技術はみごとである。

平成九年十一月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

12:35

北ノ丸跡

天守櫓に次ぐ本城第二の高地に位置し、面積も1,920㎡とりっぱな曲輪である。

北ノ丸跡

標高五八三m、天守櫓に次ぐ本城第二の高地に位置し、面積も1,920㎡とりっぱな曲輪である。

一般に曲輪の重要度は、他の曲輪よりも天守櫓により近く、より高い位置、つまり天守櫓との

距離と高さに比例するといわれている。この点からも北の丸の重要さがしのばれる。

調査の結果、この曲輪は堀を掘った土を尾根の上に盛土して平坦面を作り、本丸側を除く、三

方を土塁で囲んでいたことが判明した。

また、本丸との間には木製の橋を架けて往来していたことが明らかになったので、木製の橋を

復元整備した。

平成十三年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

北ノ丸跡に立っていた、

史跡 日本百名城 山中城跡

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日本100名城] カテゴリの最新記事

-

日本100名城の山中城へー5、出丸御馬場跡… 2023.05.24

-

日本100名城の山中城へー4、宗閑寺、芝切… 2023.05.23

-

日本100名城の山中城へー3、北ノ丸、本丸… 2023.05.22

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.