PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 日々の出来事

私のスマホに「 加山雄三さんの銅像設置場所が決定! 」と。

用事があり愛車のリンちゃんで出かけ、茅ヶ崎市役所へ立ち寄る。

1月6日(土) 13:30

市役所入口にある掲示板。

姉妹都市の「岡崎市」、「加山雄三氏関係」のコーナーがある。

掲示板の中に、

「加山雄三様 2023年9月1日 47年ぶり ”名誉市民” に決定」と。

2024年1月11日 12時08分

神奈川県茅ヶ崎市出身で、名誉市民の歌手加山雄三さん (86) の銅像が4月11日、茅ヶ崎市役所

前広場に設置されることになった。

銅像の制作は、茅ヶ崎商工会議所が中心になって進めている、茅ヶ崎発祥の「湘南サウンド」

を後世に受け継ぐ取り組みの一環。2022年12月から昨年2月までのクラウドファンディング

では目標額の1500万円を達成。そのほか、全国のファンからも寄付があり、571の個人・法

人から寄せられた約1938万円を制作費に充てた。

銅像は、ギターを持って立つ加山さんの姿がモデルとなり、ほぼ等身大。当初は昨年秋ごろ、

茅ヶ崎の海沿いに設置する計画だったが、波や風による劣化が懸念されたため、設置する場所

と時期を再検討していた。

お披露目されるのは加山さんの87回目の誕生日。当日行なわれる除幕式には本人も出席する予

制作中の加山雄三さんの銅像。

茅ヶ崎市役所前広場

銅像が設置されると新しい撮影スポットに。将来は ”桑田佳祐” の銅像も。

茅ヶ崎市役所の北側(裏側)にある ”茅ヶ崎市民文化会館” の正面玄関。

のチケット購入に訪れた。

正面玄関を入ると右側の壁面に今までの名誉市民4名の肖像画が飾られている。

手前から、

添田 良信 (そえだよしのぶ) (昭和51年3月26日議決)

茅ヶ崎町議会議員、茅ヶ崎町長、初代市長 (就任:昭和22年10月1日)を務めた。

小山 敬三 (こやまけいぞう) (昭和51年3月26日議決)

昭和4年から茅ヶ崎に在住され、世界的な画家として広く活躍。日展への出品をは

じめ精力的な創作活動。昭和50年文化勲章を受章

かつて茅ヶ崎には”純粋館製糸工場”があったが、その社長小山房全氏の奥様の弟が小山敬三

画伯である。

磯崎 貞序 (いそざきていじょ) (昭和51年3月26日議決)

茅ヶ崎町議会、神奈川県議会、衆議院議員として、町政・県政・国政の分野に貢献。

牧野 英一 (まきのえいいち) (昭和41年3月11日議決)

刑法学者として広く活躍し、昭和25年に文化勲章を受章

加山 雄三 (かやまゆうぞう) (令和5年9月1日議決)

幼少期から30年以上にわたり茅ヶ崎で過ごされ、1960年にデビュー。以後60年以上もの間、

湘南サウンドを代表する音楽活動をはじめ、幅広い分野でのご活躍を通して、多くの方々に

影響を与えるとともに茅ヶ崎の名を全国に大いに広めていただきました。

肖像画の位置をどこにするのかと係の方に聞くが検討中であると。

14:30

イトーヨーカドー 茅ヶ崎店

所在地:神奈川県茅ヶ崎市新栄町11-8

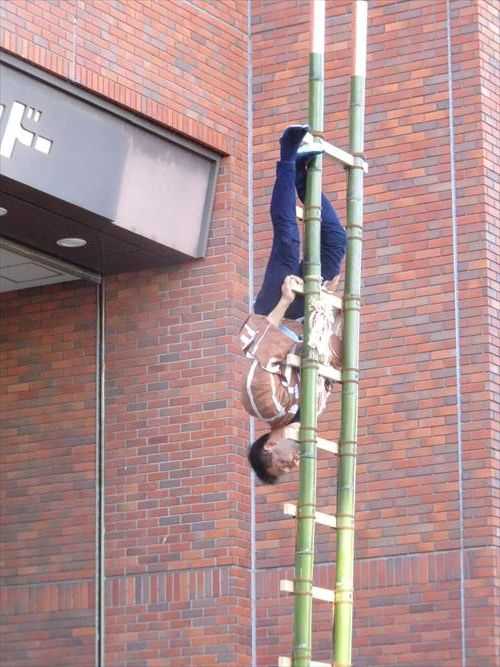

正面入口前に法被を着、纏(まとい)、梯子を持った集団、何をするのか。

何も予告がなく不明であったが。

茅ヶ崎駅北口ロータリー。上部はペデストリアンデッキ。

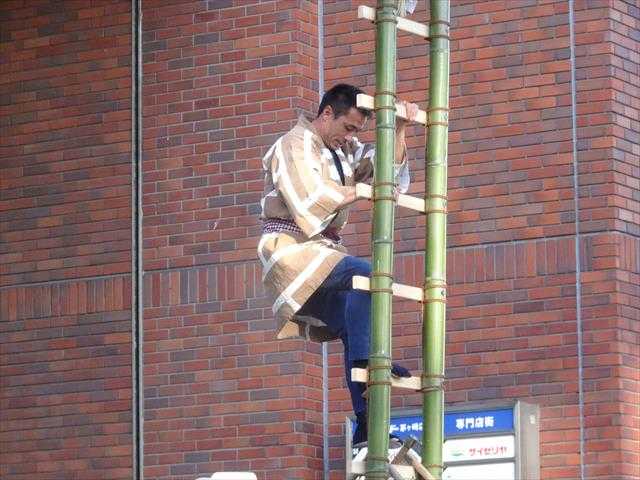

集団から外れてタバコを吸う人に尋ねると「そろそろ梯子乗り」をすると。

”梯子乗り” は伝統芸能の一つで、真っ直ぐに立てた梯子の上で曲芸を行うこと。

演技が始まるのか梯子を垂直に。

梯子乗りは江戸の昔より庶民に親しまれ、現代でも東京の正月の風物誌として人気を博している

伝統技術ですが、決してサーカス的曲芸ではありませんと。

テレビ等で見たことがあるが生で見るのは始めてである。

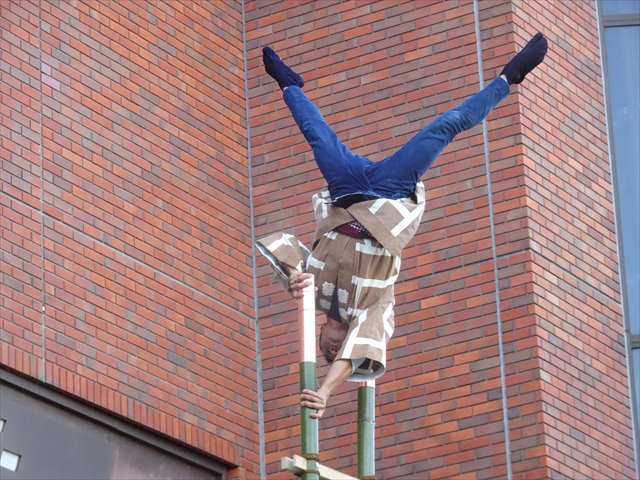

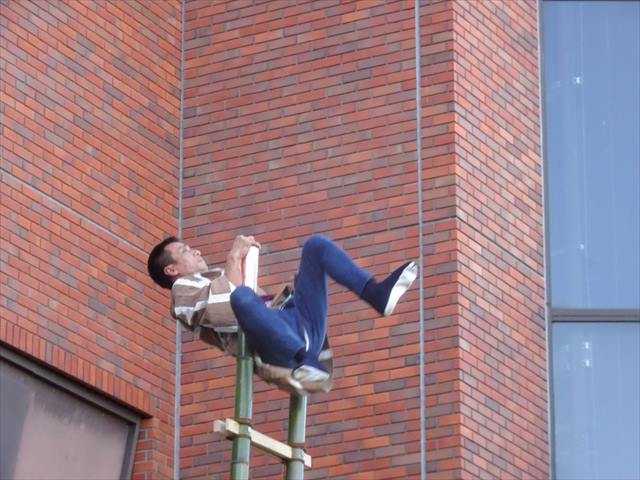

何の説明もなく演技が始まった。梯子乗りをネットで調べると、

① 頂上技 :梯子の先端で行う演技で、遠見・八艘・鯱・背亀・腹亀・肝つぶしなどがあります。

② 途中技 :梯子の途中で行う演技で、膝掛け・谷覗き・吹き流し・横大の字といった技があり

ます。

③ わっぱ :この技は「わっぱ」と呼ばれる長さ約1.3mの紐を輪にして梯子に掛けこれに足首等

を絡ませて行う技で、吹き流し・邯鄲・逆大の字・子亀つるし等がありますと。

手前では纏を回す。

梯子乗りの技は大きく3種類に分けられ、これを細分すると48種類にものぼる。

これは ”途中技” であろうか。

梯子乗りは鳶職人。

もともと鳶職人は、はしごを使用して作業を行っていました。また、彼らは高所で危

険な作業をするため常に機敏さと慎重さ、そして勇敢さが要求される。火消の仕事も

また同じことが求められます。こうしたことから鳶であり、かつ、火消でもある彼等

は、そのための訓練として梯子を採り入れたといわれています。

演技者はイトーヨーカドーのビルに向かって演技。

梯子乗りに使われる梯子は高さ6.5m、横さんが15本の甲(足をのせる横木)からなり、

真新しい青竹で作られています。この梯子を僅か12本の鳶口にて支えて安定を保つた

めには、揺れ動く梯子での演技者と下で梯子を支える者との技術プラス呼吸が決め手

となり、結束の固さが妙技を生み出す秘訣といえるでしょうと。

この演技は ”頂上技” であろうか。

頂上技は梯子の先端で行う演技で、遠見・八艘・鯱・背亀・腹亀・肝つぶしなどがあるが。

説明がなく残念!

演技を終え三番手に。

3人目の演技も ”頂上技” のようだ。

この技は?

次の技?

逆立ちをして次の技へ。

開脚をしバランス?。

これは ”灰吹き” であろうか。

左手を竹の上から被せるようにつかんだら右肩を竹に密着させ右手はしっかり伸ばし

倒立する。

ズームアップ。

頂上技の?。

演技を終え。

演技を終え梯子を下りる演技者。3名の演技であった。

3名で約5分ほどの演技であったが技の説明が欲しかった。

14:40

演技を終え次の場所へ移動。

商店街を廻り決められたところで披露しているようだ。

第一カッターきいろ公園(中央公園)の紅梅が開花していた。

ズームアップ。

メジロが飛来していた。

END

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日々の出来事] カテゴリの最新記事

-

クレマチスの苗を購入、5月以降の開花が楽… 2024.03.30

-

”睡眠時無呼吸症候群” の一泊検査入院 2024.02.15

-

相州小出七福神巡り (令和6年度)ー7、曹洞… 2024.01.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.