( 承前 )

吉備池から南へ700m位行くと稚桜神社である。第17代履中天皇の磐余稚桜宮跡が此処だと言われている。

この神社の東側にあった磐余市磯の池で、冬11月に、2叟の丸木舟を括り付けた「ふたまた船」を浮かべ、天皇と妃の黒媛が各々乗り込んで遊宴して居られたら、いづこからともなく桜の花びらが舞い散って来て、天皇の盃に落ちた。季節外れの桜を訝しみ、物部長真胆連に命じて、何処の花か探させる。物部長真胆は室山(御所市室付近の山)にて桜の花を見付け天皇に献上する。それで、この宮を稚桜宮と名付け、物部長真胆連は稚桜部造と姓を改め、この宴に酒を献上した膳臣余磯も稚桜部臣と改姓することとなった。日本書紀履中天皇3年11月の条に見える記事である。

我々は銀輪を二つ並べてやって来たのだが、季節外れの桜の花びらは残念ながら流れては来ませんでした。それで、この宮を我々は「姥桜の宮」と改称することとしました(笑)。

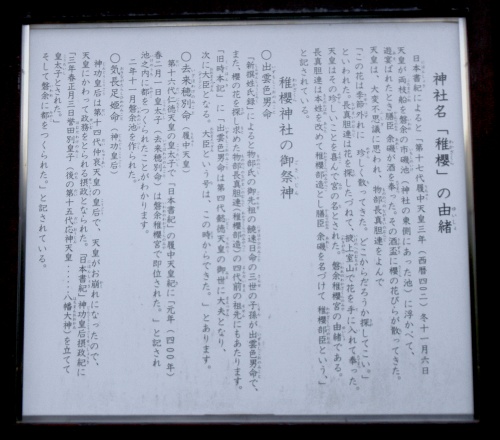

詳しいことは、下の神社由緒書きの写真をクリックして拡大画面でお読み下さい。

稚桜神社から西へ行くと香具山の北東の麓に稲田が広がっている。磐余の池がこの辺りにあったと伝承されている。

昔の池の堰堤であったとみられるような地形もあって、その面影が偲ばれぬでもない。

堰堤跡かも知れない処に立ってみると、その東側には小さな池があって蒲が群生している。振り返って南西に目を転じると丹の穂満つ稲田。こちらがきっと磐余池跡であるのだろう。

大津皇子は「 訳語田 の 舎 に 賜死 む。」(日本書紀)とあるから、磐余の池で死んだ訳ではない。しかし、何故か小生には池の畔で自死したというイメージがある。その妃の山辺皇女がその後を追って死んだのは磐余の池に身を投げて・・というイメージの所為ですかな。日本書紀の次の記述は「身投げ」を思わせますからね。「 妃皇女山辺 、髪を 被 して 徒跣 にして、 奔 り 赴 きて 殉 ぬ。見る 者 皆 歔欷 く」(日本書紀持統天皇称制前紀)

磐余池跡と見られる稲田を回って、西側の御厨子神社の前に来ると、此処にも大津の辞世の歌の碑がある。こちらの碑は写真家入江泰吉氏揮毫である。

御厨子神社は清寧天皇の磐余 甕栗宮 跡伝承地でもある。

この後、万葉の森を経て藤原宮へと走りますが、続きは次回です。

< つづく

>

-

入谷鬼子母神&小野照崎神社 2025.05.04 コメント(4)

-

飛鳥川銀輪桜散歩(下) 2025.04.08 コメント(4)

-

飛鳥川銀輪桜散歩(中) 2025.04.07 コメント(4)

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

「真田太平記」(池…

New!

七詩さん

New!

七詩さん珍客と公園とプール…

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん孤独のグルメ 味千…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さん晩春か 初夏の み… New! lavien10さん

八十八面観音巡礼そ… New! ふろう閑人さん

タネツケバナ

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん香港旅行二日目。

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん季節の野菜 ひろみちゃん8021さん

龍水御朱印帳は移転… 龍水(TATSUMI)さん