2007年5月紀伊半島遠征ドライブ(1)

2007年5月3~5日ゴールデンウィークの 紀伊半島遠征ドライブ

の写真記録です。

4:24、自宅を出発。まだ真っ暗。

5:30、 海老名SA (神奈川県)。もう結構混雑しています。

6:58、 富士川SA (静岡県)。富士山は曇っていて見えませんでした。

8:16、 牧の原SA (静岡県)。

9:46、 浜名湖SA (静岡県)から見た浜名湖。

綺麗だったのでもう一枚。この先名古屋方面は渋滞との情報が。

10:01、浜名湖SAを出てすぐのところから渋滞開始。予想はしていましたが、予想よりはちょっと早かったです。

12:11、 刈谷PA (愛知県)。東名・豊田JCTから伊勢湾岸自動車道に入ってすぐのPA。ここは一般道からも入れる「ハイウェイオアシス」になっていて遊園地化しています。温泉もありました。

13:21、伊勢湾岸道(海沿いを走る素晴らしい高速です)から東名阪自動車道に合流、 亀山PA (三重県)に到着。PAの向こうにシャープの工場が見えます。これが噂のAQUOSを作る シャープ亀山工場 でしょうか。

亀山PAはこんな感じでした。

14:22、東名阪道~伊勢道~紀勢道と経由して高速を下り、最初の道の駅「 奥伊勢おおだい 」(三重県大台町)に到着。

14:30、ここで上の弁当を買って昼飯。ここからは松阪牛で有名な 松阪市 に近いので牛のそぼろが入った太巻きを食べてみました。

道の駅ではちょうどパフォーマンスをやっていました。コンテストのようでした。このあとは三重県東岸の道の駅をたどりながら南下していきます。

14:48、道の駅「 奥伊勢木つつ木館 」(大紀町)。先ほどのところからすぐ近くにありました。

15:57、道の駅「 紀伊長島マンボウ 」(紀北町)。このあたりから海に面するところを通ります。

道の駅では名前のとおり、 マンボウの唐揚げ というのを売っていました。焼きあがるまで時間がかかりそうだったので食べるのは見送りましたが、フグのような味なんでしょうかね。。

16:50、道の駅「 海山 (みやま)」(紀北町)。「熊野古道」という名前がこのあたりから出てきます。この先、交通事故があって数km渋滞してしまいました。

17:55、道の駅「 熊野きのくに 」(熊野市)。ここの売店では熊野古道関係のお土産がたくさん売っていました。ただ、本当の熊野古道はここよりも南の和歌山県側の山の中が主のようです。

18:17、海岸沿いを走りますが、このあたりは「 七里御浜 」という海岸です。「七里」という名のとおり、数kmきれいな海岸が続くところです。この日は鯉のぼりがたくさん飾られていました。

18:22、車を停めて砂浜に下りて一枚。先ほどの鯉のぼりの一群が左の奥の方に見えます。

18:40、もう少し先に行ったところにある道の駅「 パーク七里御浜 」(御浜町)から一枚。

18:42、同じ道の駅から。歩道橋を渡ると砂浜まで行けるようになっています。もうだいぶ日が暮れて来ました。

18:58、次の道の駅「 紀宝町ウミガメ公園 」(紀宝町)。ウミガメの産卵地として有名なところです。

ここの道の駅にあったウミガメの像。後ろにある建物はウミガメの博物館や本物のウミガメのいる小さなプールですが、時間が遅かったのでもう閉まっていました。

このあと熊野川を渡って、三重県から和歌山県に入りました。19:30ごろ、 新宮 市内の予約してあった安いビジネスホテルに到着。食事をするところを探そうと思って新宮駅方面に歩きました。

20:02、JR紀勢線の 新宮駅 。

20:09、駅からすぐ近くにある 徐福公園 。すでに3日の日記にも書きましたが、徐福は2200年前、秦の始皇帝のときに3000人を引き連れ、不老不死の薬を求めて蓬莱の国にやってきたという人です。後で調べたところ、日本各地に徐福伝説というのがあるそうで、この新宮と佐賀県あたりが最も可能性が高いようです。新宮市にはこの徐福公園のほか、海沿いに徐福上陸の碑というのもありました。徐福は始皇帝の命を受けて派遣されたといわれますが、実際は始皇帝から逃れるために大量の職人を引き連れて移民したという説が強いようです。さらに徐福は 神武天皇 である、という説もあるようですね。 秦 (はた)という姓は、この3000人の末裔であるという話もあったりするようです。本当のところは全くわかりませんが、ロマンめいたものは感じますね。。

さて、1日目の行程としては、この後コンビニで焼きそばを買って寝ました。

2日目はホテルを7:30ごろ出発。 熊野三山 のひとつ、新宮市内にある 熊野速玉(はやたま)大社 に向かいます。

7:37、 速玉大社 にすぐ到着。鮮やかな赤い色がきれいです。後に出てくる他の熊野三山( 熊野本宮大社、熊野那智大社 )とは違って、ここは唯一、新宮市内の平地にあります。

熊野速玉大社の御由緒です。

たぶん本堂だったかと思います。

この神社も 世界遺産「熊野古道」 のひとつです。「熊野古道」といっても道だけではありません。

7:45ごろ、速玉大社を出発。

先ほどの新宮市内から10数kmくらいでしたでしょうか、山中に入り8:22 那智大滝 に到着。

大鳥居をくぐって滝に近づきます。

さらに近づきます。神聖な滝といった趣です。周囲の原生林も荘厳な雰囲気をかもし出します。

ここにも 世界遺産 の印があります。

有料の入口を入るとさらに近くまで行って滝を拝むことができます。

有料の観瀑台に入って100円を寄付するとこれをもらって滝の水を飲むことができます。

滝を出発、すぐ近くにある二つ目の三山、 熊野那智大社 に向かいます。

大社まで急な石段を上がっていきます。途中で出会った古装束のカップル。お金を払えばこういう衣装で古の道を歩くことができます。この雰囲気は まさに「熊野古道」 です。

参道をさらに上がったところに 熊野那智大社 があります。が、上り坂の苦手なおやじはここで力尽き、山を下りることにしました。

また滝の見える位置まで戻り、9:09出発。

那智の滝 を出発後、海岸沿いを南下、 太地(たいじ)町 というところに入ります。ここは 古式捕鯨の発祥の地 (400年の歴史だそうです)、その後明治以降の捕鯨の中心地として有名だったところです。それを記念してここには「 くじらの博物館 」など、くじら関係のスポットがいくつかあります。博物館の公式HPは これ です。

9:47、 くじらの博物館 着。朝10時前ですがすでに結構人が来ていました。

博物館よりも、メインは シャチ や イルカ のショーのようです。ちょうどシャチのショーが終わったばかりのタイミングで、お別れの挨拶をしているところでした。

シャチも一服してます。

手を振ってもらいました。

隣には くじら もいました。イルカのようにも見えましたが。

確かに頭の形がイルカではありません。桟橋から直接このくじらにタッチすることもできたようです。

端の方に小型の水族館がありました。これが イルカ です。

先ほどのシャチやくじらがいたところはこうなっています。入り江がそのまま水槽になっているといった感じです。左の方にはすぐ海があります。右奥の骨は シロナガスクジラ の模型です。相当でかいです。

博物館の中にはこのような巨大なくじらのレプリカや古式捕鯨に関する展示などがありました。あんな船でよくくじらが捕れたものです。

折角なので、外にあったレストランで くじらの刺身 をいただきました。

「 捕鯨船博物館 」を横目に見ながら太地町を10:31出発。

その後再び海岸線を南下、11:17 橋杭岩(はしくいいわ) に到着。このあたりは昔の近く変動や波の浸食で、まるで橋げたが並ぶように大きな岩が海岸線に沿って並んでいます。干潮の時には岩のところまで歩いていけます。昔、弘法大師?だったかが一晩のうちに向こう側の島に渡れるように橋げたを作ったとか(ちょっと違うかもしれません)といった伝説もあるようです。対岸には紀伊大島という島があります(ここはこの後行く目的地)。

坊さんが横向きに座っているようにも見えます。11:24、橋杭岩を出発

11:30、本州最南端の町、串本町の役場前を通過。このあと、潮岬のある半島部を経由して橋をわたり、紀伊大島という島に入ります。ここは トルコ と縁が深いところです。今回のドライブで熊野古道以外にもっとも行ってみたいところでした。

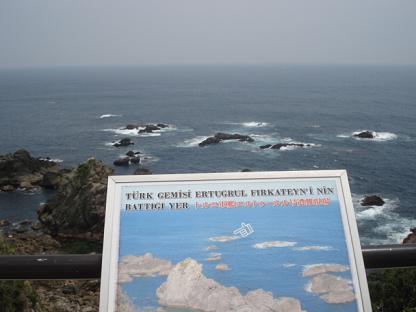

紀伊大島の東端の岬の近くにある「 トルコ記念館 」。詳細はWikipediaの このあたり を見ていただければと思いますが、 ここは明治23年にオスマントルコの軍艦が遭難したところです。このとき、オスマントルコ皇帝が初めて日本に派遣した500人以上の使節が東京などに数ヶ月滞在し、その帰途運悪く台風に遭ってこの場所で座礁し、400人以上が亡くなったという話があります。その際、紀伊大島島民は総出で亡くなった乗組員をこの場所で手厚く葬ったり、100人以上の生存者を献身的に介護したり、彼らの本国送還にも親身に協力したということだそうです。この時代にそんな親切な対応ができたとは、日本人まだまだ捨てたものではありません。それに関係する当時のいろいろな品々がここに展示されています。

展示の中で感動したのはこのエピソード。1985年のイラン・イラク戦争の際に、サダム・フセインのテヘラン空爆のために逃げられずに足止めを食っていた100名以上の日本人向けにトルコがチャーター機を飛ばし、脱出を助けたそうですが、当時日本の関係者やメディアもどうしてトルコがわざわざ助けに来てくれたのか、最初は誰もわからなかったそうです。追ってトルコが100年以上前の日本の大島漁民の恩返しとして、日本人を助けたということが判明したということですが、今もトルコが親日国であるのも、こういう背景があるからだそうです。素晴らしいことだと思いました。

そのトルコ軍艦「エルトゥールル号」はこの場所で座礁したそうです。

トルコ記念館の屋上からは記念碑と灯台が見えます。

これが記念碑。日本語とトルコ語で書いてあります。

灯台まで行く途中には、トルコ人経営の絨毯屋もありました。

その後、 潮岬 に向かいます。

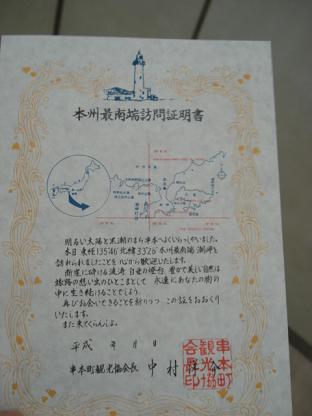

12:35、 本州最南端・潮岬 にある「 潮岬観光タワー 」に上りました。入場券が証明書になっています。

タワーの頂上から見た潮岬灯台。これは西の方向だと思われます。

視線を南東方向にやると、眼下にはキャンプ場が。なかなかいいキャンプ場です。

真南を向くとこんな景色になります。

これが潮岬タワー。建物はかなりシャビーです。

一服してこのあたりの名物「 めはりずし 」を少々。おにぎりを高菜で巻いた質素な食べ物です。

潮岬灯台です。12:59、ここを出発、今度は海岸線を西の方角へずっと進みます。。

次に進む前に トルコ軍艦の遭難事件を紀伊大島住民が総出で助けた話 、 このページ に読みやすく書かれています。 何度読んでも感動して眼がうるうるしてしまいます 。最近涙腺が弱くなったことを差し引いても、いい話だと思います。

-

-

- タイ

- 先着100名30%OFF・1袋349円!NISHIKI…

- (2024-06-06 07:51:58)

-

-

-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…

- 仙台の旧町名「本櫓丁」(今の青葉区…

- (2024-06-29 00:00:51)

-

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 出雲大社 1 『一ノ鳥居から本殿域』

- (2024-06-30 00:00:22)

-