PR

X

カレンダー

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

テーマ: パワースポット・遺跡・文化財(240)

カテゴリ: 中城村

沖縄本島には琉球王国時代前半の首里城から勝連グスクまでを結ぶ「中頭方東海道」があり、中間の中城村内を通る道は「中城ハンタ道」と呼ばれる全長約6.2kmの歴史の道となっています。沖縄の言葉で「ハンタ」とは「崖」を意味し、中城村内では山の尾根や崖沿いに道が通っている事から「ハンタ道」と呼ばれています。「中城ハンタ道」の周辺には多数の遺跡文化財が点在しており、琉球の歴史を知る重要な資料となっているのです。

(東太陽橋にある中頭方東海道の標識)

(東太陽橋にあるハンタ道の標識)

12〜14世紀頃までは「ハンタ道」は各集落やグスク間を繋ぐ道として利用され、15世紀に琉球王国を誕生させた「尚巴志王」により王府と地方の情報伝達の為に整備されました。「ハンタ道」の起伏に富んだ地形や、東側の眼下に広がる村落風景と美しい中城湾が一望できる絶景は散策する全ての人を楽しませてくれます。また、琉球王国時代より伝わる多数の遺跡文化財が残る歴史の道は魅力と浪漫に溢れています。

(糸蒲の塔/南上原糸蒲公園)

中城村の南部に「南上原糸蒲公園」があり、敷地内には「糸蒲の塔」がある小高い丘があります。かつてこの丘には琉球王朝時代に不動明王を祀った「糸蒲寺」が建立されており「琉球国由来記(1713年)」によると、日本から来た補陀落僧(ふだらくそう)が住職をしていました。この寺には糸蒲ノロと住職の有名な伝説があります。

『ある日、幼い女の子を家の外へ追い出して話し合いをしていた糸蒲ノロと僧侶は、この幼女の言葉によってノロの夫に密通を疑われてしまいます。二人は憤慨し糸蒲ノロは「この幼女の家の女子は末切れ末切れ(女子は途絶える)」という呪いを吐き乳房を噛み切って自殺したのです。すると僧侶は「糸蒲寺」の財宝を糸蒲御嶽へ隠して櫃(ひつ)に入りました。直後に寺は炎上して焼失した櫃の中は空っぽになっていた(昇天した)そうです。それから幼女の家に女児は生まれなくなり、その後「糸蒲寺」は再建されず1700年代には寺の石段だけが残っていたそうです。』

(糸蒲の塔/沖縄戦戦没者を祀る拝所)

(ウトゥーシ/遥拝所)

「南上原糸蒲公園」の丘の東側麓に「糸蒲のウトゥーシ」と呼ばれる合祀拝所があり「ウトゥーシ」とは遥拝所の事を意味します。この一帯は糸蒲門中の居住地跡と伝えられており、この拝所にはコンクリート製のウコール(香炉)が3基並んでいます。それぞれ「糸蒲ノ嶽/神名:掛カネ森ノセジ御イベ」と「シキマタノ嶽/神名:シキ森ノセジ御イベ」と呼ばれる御嶽への遥拝所と「糸蒲寺」への遥拝所と言われています。糸蒲門中は西原の棚原グスクとの戦いに敗れ、糸蒲に逃れて一時生活をしていました。その後、より住み易い平地へと下りて行ったと伝えられています。

(ウトゥーシのヒヌカン/火の神)

「ウトゥーシ」の西側に隣接して「ヒヌカン(火の神)」があり、シルカビ(白紙)に包まれたヒラウコー(沖縄線香)が供えられていました。「ヒヌカン」など神様への御願では15本の線香を供える決まりがあり「ジュウゴホン(十五本)」と呼ばれます。これは「ジュウニフン(十二本)」に「サンブンウコー(三本御香)」を加える」とも言われます。この「ジュウニフン(十二本)」は「十二干支」を意味し「サンブンウコー(三本御香)」には「ミティン(三天)」の神様へお通しをする意味合いがあります。ちなみに「ミティン(三天)」とは、この世の三つの要素で「ジーチ(地)」「ウティン(天)」「リュウグ(龍宮=海)」を意味します。「サンブンウコー(三本御香)」は「チジウコー」とも呼ばれています。

(東太陽橋)

(東太陽橋の標識)

「南上原糸蒲公園」の北側に「東太陽橋(あがいてぃだばし)」が架かっています。「1日の計は朝にあり、朝日を拝み、1日の夢を抱く絶好の場所である」の意味を込めて「東太陽橋」と名付けられました。1日のパワーを貰える朝日と絶景が見られる人気のスポットです。「東太陽橋」からは中城湾、知念半島、久高島、津堅島、勝連半島、中城城跡が一望出来て、橋の親柱は中城城跡の門をモチーフとして造られています。毎年正月には初日の出を拝む人々が多数訪れます。

(南上原のユクヤー)

(南上原のユクヤーの案内板)

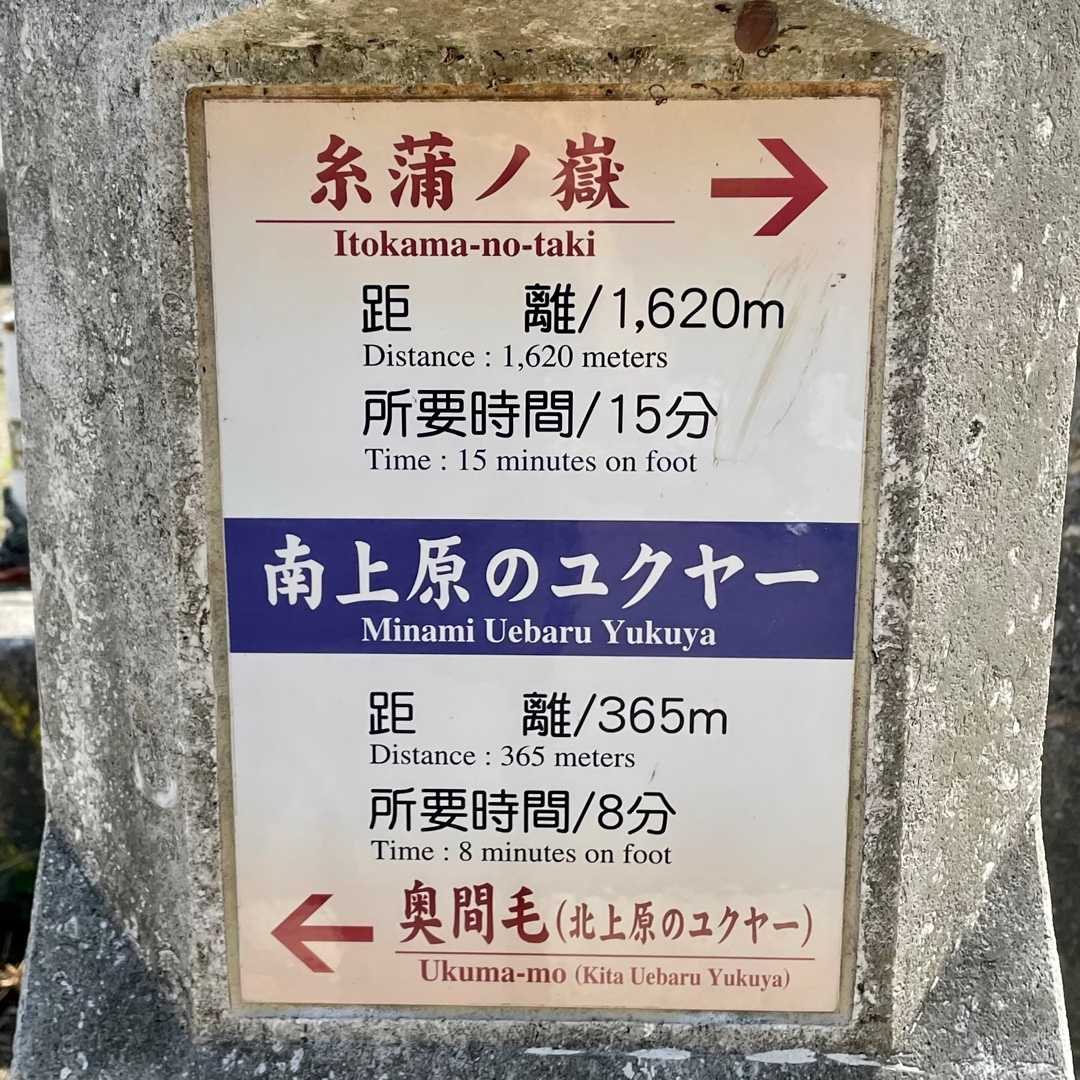

「東太陽橋」から「中城ハンタ道」を北に向かうと「南上原ユクヤー」があります。この地点は古くから「ハンタ道」を通る人々の休息場所だったことから「ユクヤー」と呼ばれていました。明治後半から昭和10年代まで南上原を中心に周辺地域から若い男女が集まり「モーアシビー(毛遊び)」の場所としても利用されていました。ちなみに「モーアシビー」とは主に夕刻から深夜にかけて若い男女が野原や海辺に集って飲食を共にし、歌舞を中心として交流した集会をいいます。

(北上原のユクヤー/奥間毛)

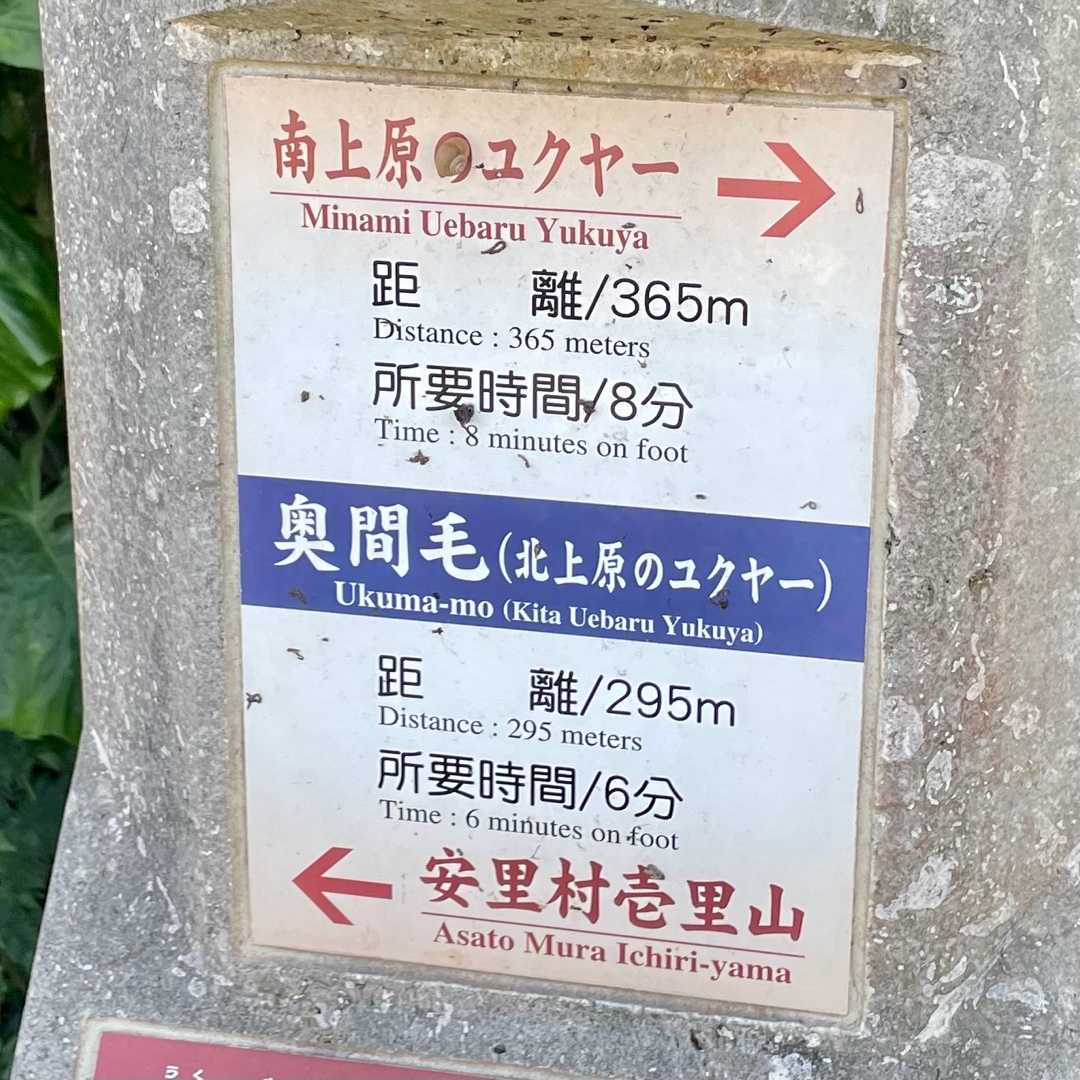

「南上原のユクヤー」から「ハンタ道」を北に365mの位置に「北上原のユクヤー」があります。「奥間集落」の上方にあり地元では「ウクマモー(奥間毛)」と呼ばれています。「奥間集落」から坂道を上ってきたり「ハンタ道」を通る人々の休息場所だったことから「ユクヤー」とも呼ばれていました。明治後半から昭和10年代まで北上原を中心に周辺集落から若い男女が集まりモーアシビー(毛遊び)の場所として利用されていました。

(安里村壱里山)

(安里村壱里山の案内板)

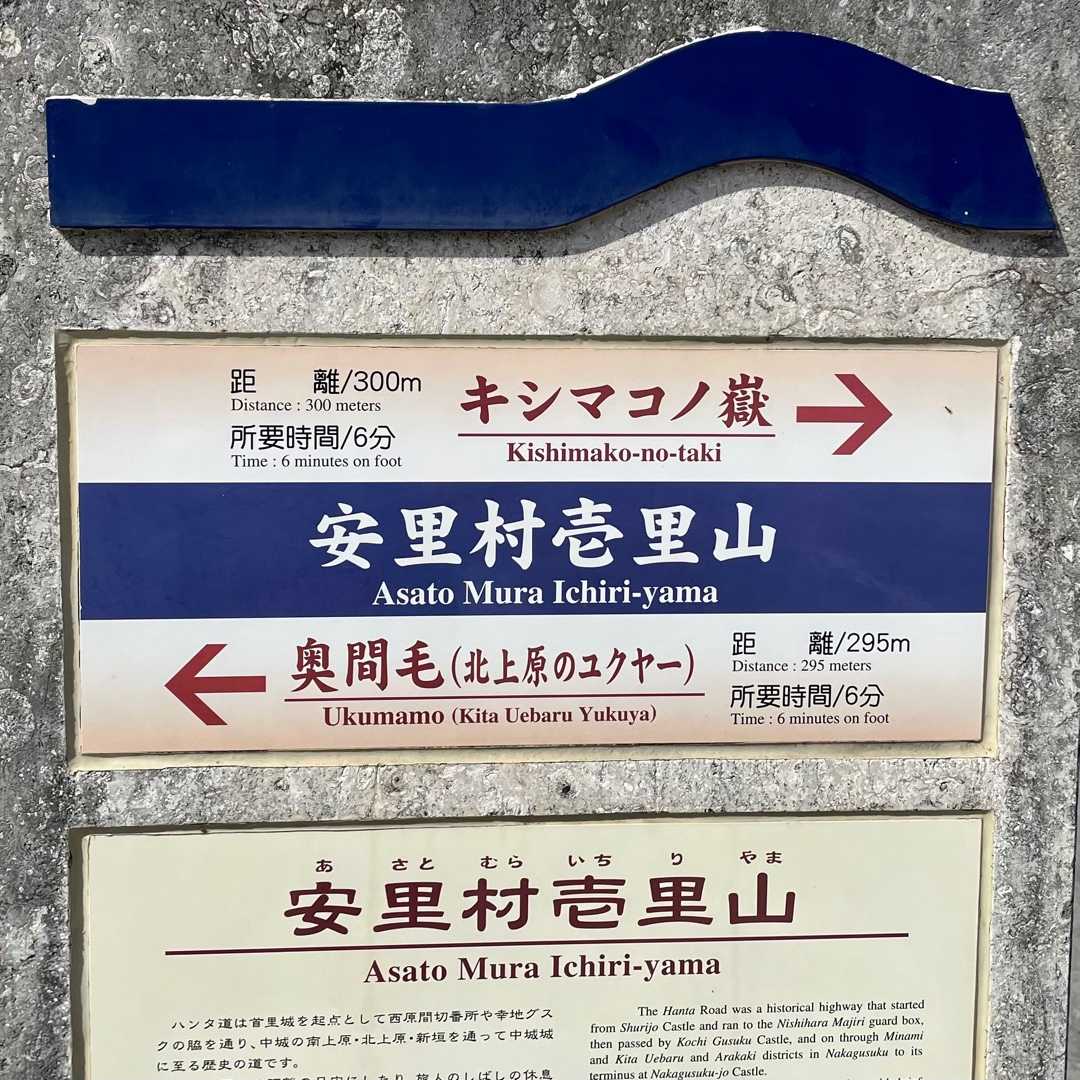

「北上原のユクヤー(奥間毛)」から「ハンタ道」を北に295m向かうと「安里村壱里山」に辿り着きます。「壱里山」とは琉球王国時代に造られた道の目印です。首里城から一里(約4km)おきに設置され「中城村」ではこの場所に「壱里山」が設もうけられました。1646年の「正保三年琉球国絵図帳」に「安里壱里山」と記されています。ここでは明治から昭和の初期頃まで、北上原の東側に住んでいた人々が、毎年秋に集まって農事の成績を品評するハルヤマスーブ(原山勝負)や学事奨励会や宴会など地域の行事を行う場所として活用していました。

(キシマコノ嶽の大岩)

(キシマコノ嶽の大岩根元のガマ)

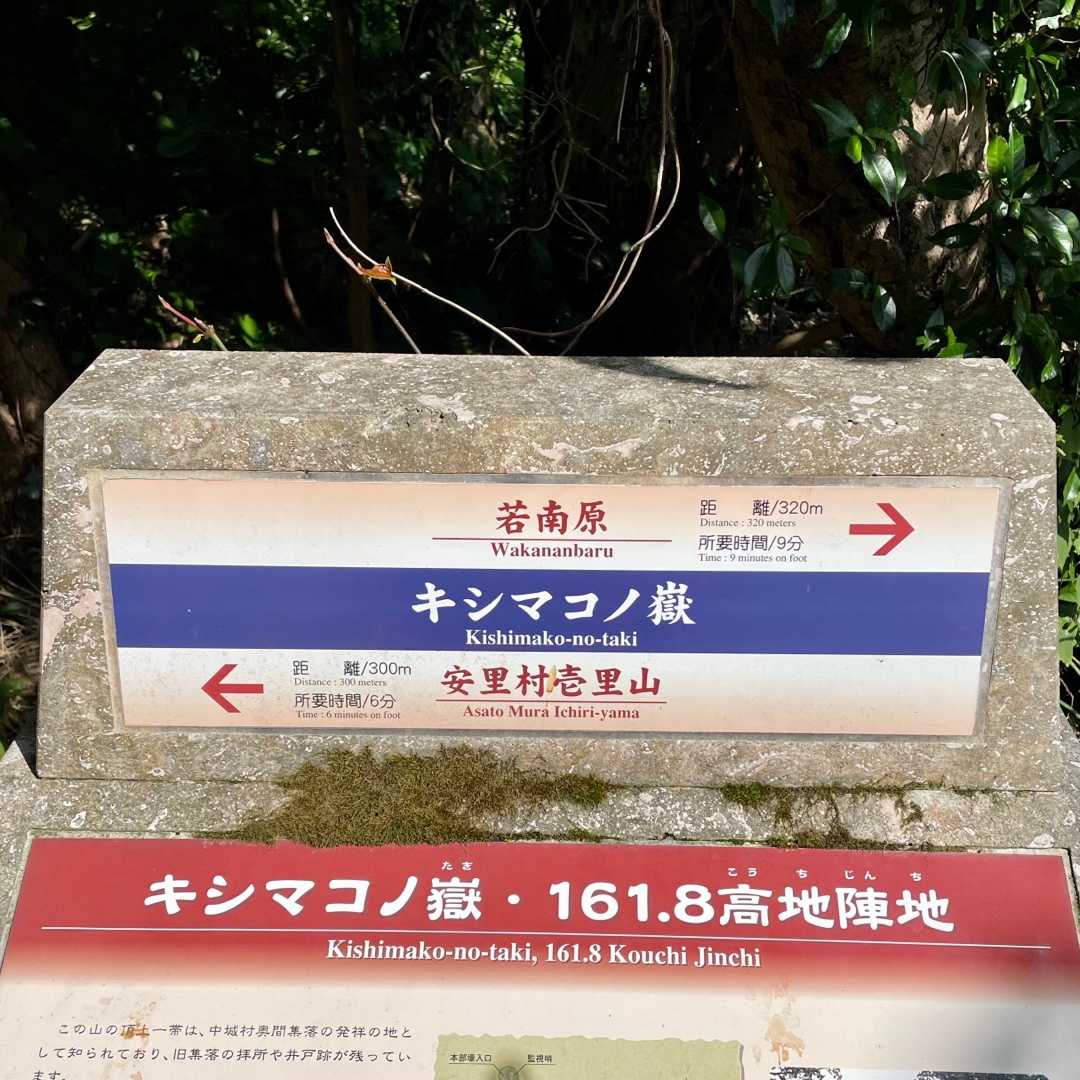

「安里村壱里山」の北側に標高161mの丘稜があり「ハンタ道」を300m進んだ丘の頂上に「キシマコノ嶽」と呼ばれる御嶽の森が広がっています。この御嶽周辺は中城村「奥間集落」の発祥地として知られており、戦前まで集落の豊作祈願や繁栄祈願が行われていました。この御嶽は「琉球国由来記(1713年)」には「キシマコノ嶽/神名:天次アマヅキノ御イベ」と記載されています。当時はノロ(神女)を中心に集落の人々がこの御嶽を拝んだとされています。現在でも「奥間集落」の人々に拝まれていますが、山奥で往来が不便な為に集落近くにウトゥーシ(遥拝所)を設け、そこから御嶽を拝んでいます。

(監視哨内部/南側の入り口)

(監視哨内部/北側の監視窓/銃眼)

(監視哨内部/東側の監視窓)

(監視哨内部/西側の監視窓/銃眼)

「キシマコノ嶽」周辺は沖縄戦直前に旧日本軍の軍用陣地が構築され、御嶽の大岩上部は敵の飛行機を360度見張る監視哨として整備利用されました。北は北谷町から読谷村、南は浦添市から知念半島辺りまで一望できる高台に位置しており、当時の標高計測値が161.8mあった事から「161.8高地陣地」と呼ばれるようになりました。「キシマコノ嶽」の大岩の下にあるガマも旧日本軍の陣地として銃眼や外部へ通じるトンネルとして利用されました。戦争遺跡として二度といたましい戦争が起こることが無いよう、後世に平和の尊さを伝える場所として保存されています。

−『琉球王国時代の中頭方東海道@中城村「中城ハンタ道」(中編)』に続く−

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[中城村] カテゴリの最新記事

-

吉の浦に響む歌碑と旧県道に栄えたムラ@中… 2023.01.20

-

ノロー殿の拝所とコバウ森の御嶽@中城村「… 2023.01.14

-

チナヒチとニングヮチャーで祈願される拝… 2023.01.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.