PR

X

カレンダー

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

テーマ: パワースポット・遺跡・文化財(239)

カテゴリ: 大宜味村

沖縄本島北部のヤンバル(山原)と呼ばれる地域に大宜味村があり、この村の北部にある「謝名城(じゃなぐすく)集落」と「田嘉里(たかざと)集落」との境の丘陵には「根謝銘グスク」があります。「田嘉里集落」は北側の国頭村に隣接しており「根謝銘グスク」は「国頭グスク」とも呼ばれています。「田嘉里集落」は「親田・屋嘉比・見里」の3つのシマ(村)から構成されており、明治36年に合併し「屋嘉比ノロ」と呼ばれる祝女が「田嘉里集落」を管轄して祭祀を取り行っています。「根謝銘グスク/国頭グスク」の頂上にある「中城/ナカグシク御嶽」と「神アサギ」の北側に隣接した位置には「屋嘉比(やかび)ノロ」が神事を司る「大城/ウフグシク御嶽」があります。集落の「ウンガミ/海神祭」の行事では「大城御嶽」を拝んでから「屋嘉比」にある「神アサギ」で祭祀を行います。

(大城/ウフグシク御嶽の石碑)

(大城/ウフグシク御嶽のイビ/威部)

(縄張りされた大城/ウフグシク御嶽)

「田嘉里集落」が拝するこの御嶽には「大城御嶽」と記された石碑が建立されており、御嶽の中で最も神聖な場所である「イビ/威部」には幾つものビジュル石(霊石)が組まれており、古い石造りウコール(香炉)が祀られています。更に「イビ」の手前には「田嘉里集落」に向けて拝する為のウコールが設置されており「屋嘉比ノロ」や「田嘉里集落」のカミンチュ(神人)が祭祀を行う聖地となっています。また「大城御嶽」の周辺は聖域を示す「縄張り」と呼ばれる3本の左縄が張られています。大宜味村には近世の行政村となる前の集落の単位である「マク/マキョ」と呼ばれる古琉球のムラ(同一の血縁団体、又はその部落)の形を示す名前があります。「田嘉里集落」の3つのシマの「マク」名は「マラクイヌマク/親田村・クイシンヌマク/屋嘉比村・ユフッパヌ/見里村」となっていました。

(ウマアミシガー/馬浴みし井泉の石碑)

(ウマアミシガー/馬浴みし井泉)

(田嘉里西/イリ門中の拝所)

「大城御嶽」の西側に「ウマアミシガー/馬浴みし井泉」と呼ばれる井泉跡があります。この井泉は「根謝銘グスク」に按司が住んでいた頃、この井泉で馬を水浴びさせていたと伝わります。また、一説によると「ウマアミシガー」は「大城御嶽」に祭祀の際に訪れた「屋嘉比ノロ」の馬を水浴びさせた井泉であったとも伝えられています。「田嘉里集落」を形成する「親田・屋嘉比・見里」の3村は1673年に「田湾間切」が創設された当初は「国頭間切」に属していました。その後、1692年に「田湾間切」が「大宜味間切」に改称し「親田・屋嘉比・見里」の3村も「大宜味間切」に属し、1903年に3村が合併して「田嘉里集落」となりました。合併後も「屋嘉比ノロ」の名称は継承され現在に至ります。更に 「大城御嶽」と「根謝銘グスク」の「神アサギ」の間は「田嘉里西/イリ門中」の拝所があります。石積みが組まれた塚に石造りウコールが祀られた拝所で「田嘉里西門中」の聖域となっています。

(上城/ウイグシクガー石碑)

(上城/ウイグシクガー)

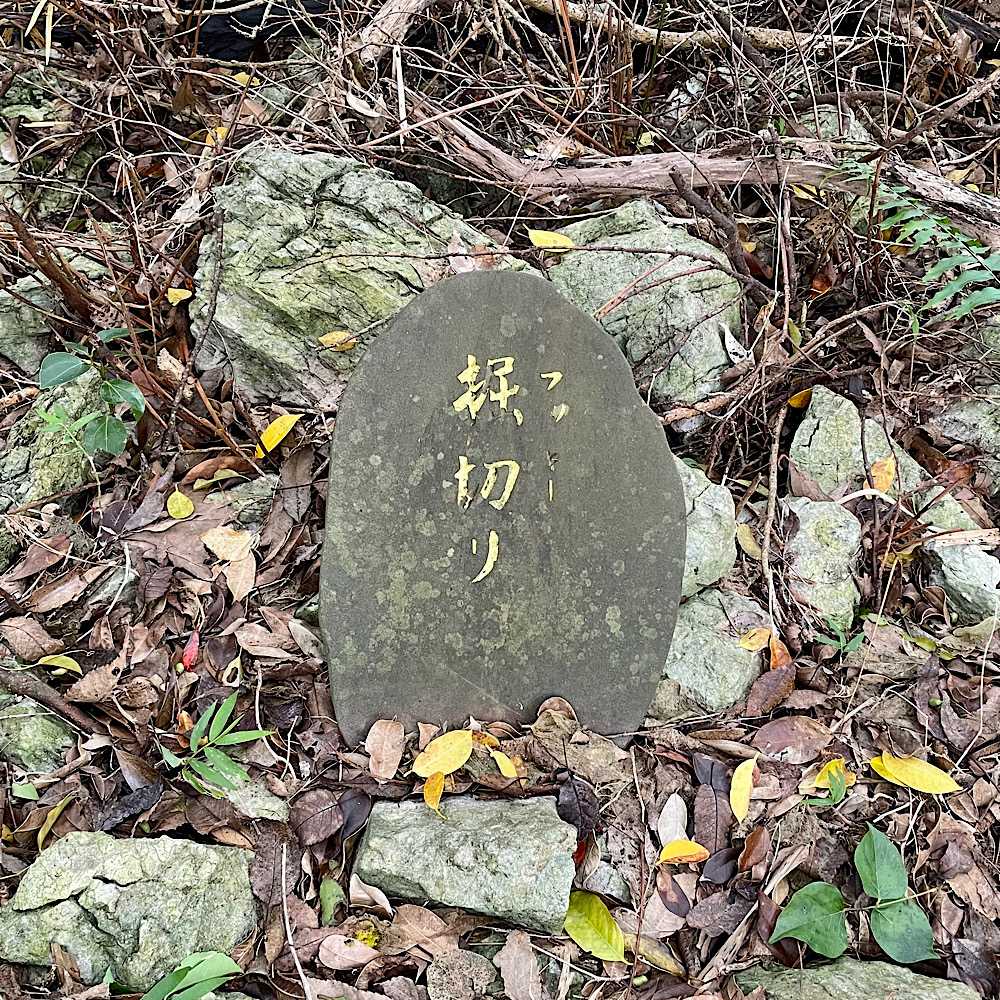

(堀切/フッキーの石碑)

(堀切/フッキー)

「大城御嶽」の西側にある山中にアコウの大木があり、その根下に「上城/ウイグシクガー」と呼ばれる井泉があります。「国頭グスク」は一般的に「根謝銘(ねじゃめ)グスク」と呼ばれており、更に「上城/ウイグシク」の名称でも知られています。「上城ガー」は円形上に石で囲まれており、水の神に拝するためのウコールが設置されて拝所となっています。現在、この井泉は普段は水が枯れていますが、雨の後には井戸には湧き水が滞水します。この「上城ガー」の東側丘陵を登って行くと「堀切/フッキー」と記された石碑が建立されています。「国頭グスク/根謝銘グスク」の西側の端にある断崖絶壁で、その名前の通り敵の侵入を阻止するする為に人工的に山肌を掘り切りグスクの境としたものと考えられています。現在「堀切」の石碑が設置された周辺には多数の岩が散在しています。

(地頭火の神/ジトゥーヒヌカン)

(地頭火の神/ジトゥーヒヌカンの石碑)

(地頭火の神/ジトゥーヒヌカンの祠内部)

「上城ガー」の南側に3体の霊石とウコールが設置された「 地頭火の神/ジトゥーヒヌカン」があり、国頭按司と惣地頭の火の神が祀られています。「ウンガミ」では「神アサギ」での儀式の前に海神祭の予告祈願を行い「中城御嶽」と「喜如嘉七瀧拝所」に向かって拝します。旧歴5月の「グングヮチウマチー/稲穂祭」では「地頭火の神」に稲穂を供えて豊年祈願を行います。この稲穂は「ナガリー」という川の東側にある田んぼから「勢頭神/シドゥガミ」と呼ばれる男神が採取します。稲穂の他にも神酒、花米、さく米の手形が入った餅、線香をお供えして『稲穂も出揃いましたので、台風もなく鳥や鼠の被害もなく、穫り入れまで守って豊作をさせて下さい』と祈願します。この後「神アサギ」で「折目御願」が行われますが、神人達の若ノロは「若ノロにより稲穂が若返り穫り入れが遅れる」との理由で祭祀への参加が許されなかったと伝わります。

(ミートゥーガー/夫婦井戸)

(ミートゥーガー/夫婦井戸/向かって左側)

(ミートゥーガー/夫婦井戸/向かって右側)

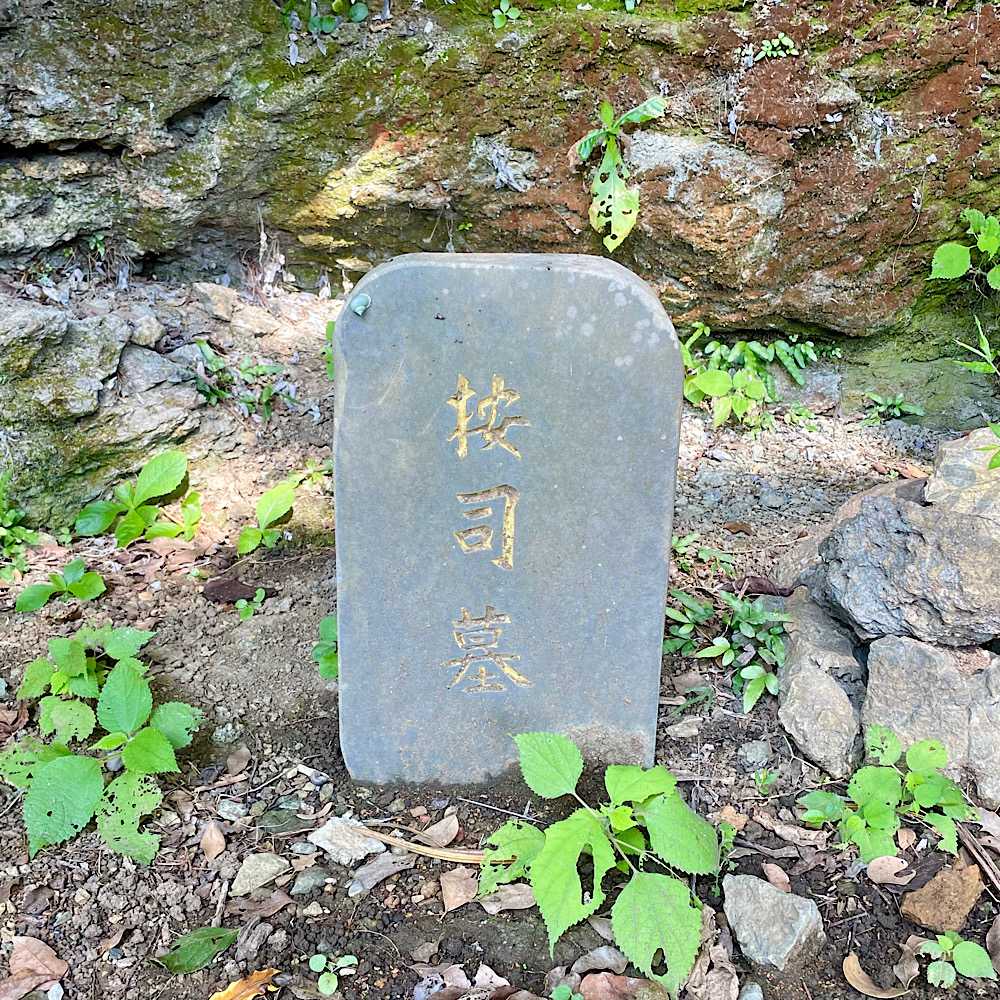

(按司墓)

(按司墓の石碑)

(按司墓のニジリ の神/右の神)

(按司墓のビザイ の神/左の神)

「ミートゥーガー」の西側丘陵の中腹に「根謝銘グスク」に居城した按司の墓があります。「按司墓」はグスク内の「中城/ナカグシク御嶽」に葬られていた古い人骨をまとめて納骨した墓であると言われています。近世紀に士族層に家譜作成が義務付けられた際、この「按司墓」も家系を統一化するために出身地の古墓整備が行われたと考えられています。墓門には大型のウコール(香炉)が設置され、墓を背にして左側に「ビザイの神/左の神」右側に「ニジリの神/右の神」が祀られています。因みに、この左右の神は現世と後世との取り継ぎをする役目があります。13世紀末の沖縄本島は「北山・中山・南山」の三国時代(グスク時代)で「北山」は「今帰仁グスク」を拠点にヤンバル(山原)地域の全域を支配していました。「根謝銘グスク」は国頭地域を拠点としたグスクであった事から「国頭グスク」とも呼ばれています。その為、この「按司墓」は「国頭按司」の墓であると考えられているのです。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[大宜味村] カテゴリの最新記事

-

亜熱帯甲殻類の生命を守る隧道@大宜味村「… 2023.01.01

-

ノロ御元祖と城巫火神が祀られる祝女殿内@… 2022.12.01

-

城ノロが祭祀を司るウイグスクの神アサギ… 2022.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.