PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

カテゴリ: 旅日記

そろそろ関東地区のきっぷ未収が溜まってきました。

雨ならばまだしも、降雪があるとなれば、やはり出かけるには躊躇します。

しかも年度末に向けて、仕事のほうもいろいろと忙しくなってきてるということもあり。

まぁいずれにしろきっぷ回収旅に出るとしても、その前に行っておきたいところがあるので、今日は鎌倉に行くことにしました。

昨年の五十七路巡り、そして鎌倉駅事件、さらにはそのリベンジと、このところしょっちゅう鎌倉には来ているんですが、坂東三十三ヶ所観音霊場巡りの発願が杉本観音ということで、発願を兼ねて、鎌倉めぐりということになりました。

9時半過ぎに家を出発。

いつものようにR410を北進します。

相変わらず清和へ向かう山越えには残雪があったりします。

県92経由で君津ICから館山道に入りました。

アクア連絡道からアクアラインへ。

神奈川県内に入り、首都高を西進します。

釜利谷JCTから横横道に入り、朝比奈ICまで。

県204に入り、鎌倉市街方面へ進みます。

杉本観音を右手に確認しながら鶴岡八幡宮前を直進して県21に入りました。

鶴岡八幡宮の西側にいくつかある駐車場にクルマを駐めようと、それぞれの料金を確認していると、最終の鶴岡八幡宮参拝者専用駐車場になってしまいました。

その先を北鎌倉方面に行くと、建長寺の駐車場までなくなってしまうので、とりあえずは道路右手の鶴岡八幡宮参拝者専用駐車場に入りました。

が、1時間600円。

上限料金がありません。

入ってしまったからには仕方がないので、とりあえずは1時間の勝負になりました。

いったんはそちらに向かいましたが、その後の行動を考えて、ここは先に建長寺に行くことにしました。

県21を北鎌倉方面に徒歩移動。

切通しを通る道なので、両側に歩道はあるものの、歩道が狭い。

北鎌倉方面から来る人とすれちがい待ちをしながら坂道を進みます。

結構きつかった!

[巨福山建長興国禅寺(建長寺)]

鎌倉五山の第一位になります。

臨済宗建長寺派の大本山で、1253(建長5)年の創建になります。

開山は蘭渓道隆(大覚)禅師。

鎌倉幕府5代執権北条時頼による開基になります。

境内全体が国の史跡に指定されているとのこと。

北鎌倉駅側の外門を撮影してから総門へ。

総門をくぐると左手に受付があります。

拝観料の500円を支払います。

その右手が御朱印所でした。

鎌倉五山用に御朱印帳を購入しようかと思ってましたが、いつも使っている御朱印帳よりもひと回り大きいサイズのものしかありません。

しかも御朱印帳への記入ではなく、紙に書かれたものになるとのこと。

ちょっと迷いましたが、紙に書かれた御朱印を購入する音にしました。

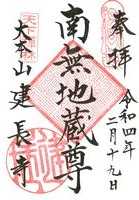

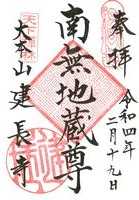

6種の御朱印があるとのことですが、御本尊の地蔵尊の御朱印をいただきました。

伽藍を進むと正面に大きな三門があります。

国の重要文化財に指定されています。

三門の右手には鐘楼があり、梵鐘の重さは2.7トン。

国宝に指定されているそうです。

三門をくぐり、柏槙の庭を進むと仏殿がありました。

こちらも国の重要文化財に指定されています。

北条時頼効と大覚禅師の衆生済度の願いが込められた御本尊の地蔵菩薩が安置されています。

御本尊の地蔵菩薩を拝観。

先客の家族連れの方たちも丁寧に見学していました。

仏殿の奥が法堂。

こちらも国の重要文化財に指定されていて、関東では最大規模の法堂とのこと。

ハト除けのためか、出入口にはネットがかけられてました。

中に入ると、中央奥に法堂の本尊として千手観音が安置されてました。

千手観音像の前には釈迦苦行像が置かれています。

唯一パキスタン政府から公式承認されて、国外へ持ち出された像とのことです。

そして天井には大きな雲竜図が描かれていました。

建長寺創建750年を記念して、2000(平成12)年に小泉淳氏によって描かれたものとのことでした。

法堂の先には大庫裡があり、その左手には唐門があります。

方丈の正門として、1647(正保4)年に芝増上寺のお江の方霊屋から寄贈されたものだそうです。

漆塗りのきらびやかな門でした。

右手の通路を通って方丈(龍王殿)へ。

昔は住持が居住する馬首でしたが、現在は法事などが行われる場所になっているとのこと。

ちょうど法事が行われてました。

順路に沿って方丈の外廊下を歩くと、方丈奥の庭園が見渡せるようになりました。

庭園と得月楼の建物がいい雰囲気を出していました。

方丈の奥の山を登ると半増坊がありますが、今日はそちらまでは行きませんでした。

拝観してきた各所を眺めながら総門へ戻りました。

NHKの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の梶原景時ゆかりの地が建長寺とのことで、各所に幟が立てられてました。

鎌倉五山の第一位だけあって、見応えのある名刹でした。

県21へ出て、来た道を戻ります。

北鎌倉方面へ進んで鎌倉五山第二位の円覚寺と、さらには第四位の浄智寺へ行くことも考えてはいましたが、天候が下り坂ということもあり、またの機会にすることにします。

鶴岡八幡宮の参拝者専用駐車場に戻りました。

ちょうど1時間弱。

いったんクルマを出して、道路向かいの上限料金がある駐車場に入り直すことにしました。

クルマを移動。

移動後、参拝者専用駐車場横でしばし休憩タイム。

喫煙所の奥で小動物が動いてました。

リスを発見。

さて、改めて鎌倉探索を。

鶴岡八幡宮に向かいますが、正面の三の鳥居側から入ろうと思って県21を鎌倉駅方面に歩きました。

途中に大河ドラマ館の案内看板がありました。

鎌倉文華館・鶴岡ミュージアムが会場になるんですね。

3月1日からだそうです。

鶴岡八幡宮の正面に到着。

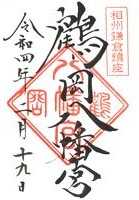

[鶴岡八幡宮]

一の鳥居や二の鳥居はここから由比ヶ浜方面に歩いたところにあるので、今日は三の鳥居をくぐって入りました。

御祭神は八幡神。

神仏習合から応神天皇、比売神、神功皇后の三柱になります。

源頼義公が前九年の役平定後、八幡大神を勧請したのが始まりとされています。

太鼓橋から参道を眺めると、奥に本殿が見えました。

参道を歩き、舞殿を見学後、その左手に設けられている自祓い所の茅の輪くぐりをしてお祓いをしました。

本宮へ続く大石段を登ります。

2010年の台風により倒れてしまった大銀杏の御神木と子銀杏を左手に眺めながら本殿前に到着。

楼門をくぐり、拝殿から本殿を参拝しました。

大石段を下りて若宮横の御朱印所で御朱印帳を購入しました。

八幡宮の総本山は大分県にある宇佐神宮になりますが、なかなかそこまで行くことが難しいので、鶴岡八幡宮で購入した御朱印帳を八幡宮専用に使っていきたいと思います。

若宮に参拝して東門から境内を出ました。

東門を出たところに畠山重忠邸址の碑がありました。

鎌倉幕府の有力御家人のひとりで、はじめは敵対するも、頼朝郡で活躍した人物です。

埼玉の城跡巡りの時に寄った菅谷館跡は畠山重忠が館を構えたところです。

その先へさらに進み、横浜国大附属鎌倉小学校のほうへ曲がりました。

小学校の敷地で発掘調査中とか。

それぞれの路地に案内表示が出ているので助かります。

少し先を左に折れて、白旗神社・法華堂跡方面へ歩きます。

正面に鳥居と石段が見えてきました。

石段を登った先が源頼朝の墓のようです。

その手前左側に白幡神社。

先ほどの畠山重忠邸址の碑と同じ、法華堂跡の石碑がありました。

大正13年に建てられた碑なんですね。

まずは石段を登ります。

[源頼朝の墓(法華堂跡)]

「鎌倉殿の13人・源頼朝ゆかりの地」の幟が立てられています。

息を切らしながら急な石段を登ると正面に石塔がありました。

1199(正治元)年に源頼朝が没すると、持仏堂であった法華堂に葬られ、法華堂は頼朝の墓所として信仰されたそうです。

その後、法華堂は廃絶するも、後に島津重豪によって石塔が整備されたとか。

この周辺一帯が法華堂の跡地とのことでした。

現在では周辺が法華堂跡(源頼朝墓・北条義時墓)として史跡になっています。

数組の観光客とすれ違うかたちで石段を降りました。

石段横の白幡神社に参拝。

「薩摩藩・長州藩の墓が並ぶ法華堂跡」という解説板がありました。

そちらに向かうことにします。

少し東に進み、源頼朝の墓へ続く道の1本東側の道を同じように山側へ進むと、先ほどと同じように石段がありました。

[北条義時の墓(法華堂跡)]

石段を登ると開けた場所に出ました。

石段横には「鎌倉殿の13人・北条義時ゆかりの地」の幟が立っていました。

国指定史跡の石標と解説板がありました。

解説板によると、この平場が北条義時の法華堂(墳墓堂)が建っていた場所とのこと。

1224(貞応3)年に義時が没すると、源頼朝の法華堂の東の山上を墳墓の地として、新法華堂(義時の法華堂)を建てたことが『吾妻鏡』に書かれているとのことでした。

法華堂の跡地が白い小石で縁取りされていました。

その法華堂の跡地の先の山の斜面に洞穴とさらに先に続く2本の石段がありました。

左手の洞穴に石標があり、三浦氏一族の墓所との記述がありました。

1247(宝治元)年の宝治合戦で敗れた三浦一族が自刃した場所とのこと。

三浦一族のやぐらと呼ばれる史跡だそうです。

その先へ続く左側の石段を登ります。

手すりを取り付ける工事が行われているようです。

結構急な石段でした。

登り切ったところが墓所になっていました。

左側が毛利季光、正面が大江広元の墓所でした。

石段を少し降りたところで右側の石段に移動します。

そちらを登りきると、そこには島津忠久の墓所がありました。

毛利季光は大江広元の四男で、鎌倉幕府の御家人の一人。

三浦氏側に付いた宝治合戦で敗れ、法華堂で自刃したという人物です。

大江広元は、もとは下級貴族でしたが鎌倉幕府では頼朝の側近を務め、公文所や政所の初代別当を務めた人物です。鎌倉殿の13人の一人になります。

そして島津忠久も鎌倉幕府の有力御家人の一人です。

比企の乱に連座したことで守護職を罷免されたもののその後の功績により薩摩の守護のみに復帰し、島津氏の初代になった人物です。

それぞれの墓所で手を合わせました。

静寂の中に歴史の動乱がうかがえます。

石段を戻り、再び鎌倉の住宅街を歩きます。

さらに東へ進むと、荏柄天神社の参道に出ました。

[荏柄天神社]

天神社があることを事前に確認していなかったので、天満宮用の御朱印帳はクルマに置いたままです。

未舗装の参道を歩き、石段手前の解説板を確認。

古くは荏柄天満宮と呼ばれ、太宰府天満宮と北野天満宮と並んで日本三天神に数えられたそうです。

源頼朝が幕府を開くと、その鬼門を守護する神社としてあがめられたとのこと。

石段を登って山門をくぐると境内が広がります。

正面の本殿に参拝しました。

本殿に向かって左手に社務所があります。

御朱印は紙に書かれたものの販売でした。

そちらを購入しました。

参道を戻り、先ほどの住宅街の道の出てさらに先へ進みます。

今度は鎌倉宮へ続く参道がありました。

参道を進み、鎌倉宮へ。

[鎌倉宮]

上部が赤く塗られた白い鳥居をくぐって境内へ入ります。

鎌倉宮の御祭神は大塔宮・護良親王。

護良親王は後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府討幕時に活躍した人物です。

のちに足利氏と対立して鎌倉で幽閉後、亡くなったとのこと。

そして明治天皇によって創建されたのが鎌倉宮。

比較的建てられたのは最近になってからということですね。

境内を進むと左手に売店がありました。

さらに先に進んで石段を登って本殿へ。

参拝を済ませます。

本殿右手には村上社がありました。

「元弘の変」で護良親王の下身代わりとなった村上義光が祀られています。

「撫で身代わり」と呼ばれ、病気や厄除けの身代わりにご利益があるそうです。

石段を降りると厄割り石というのがありました。

かわらけに厄を載せて投げ割るというもので、先に来ていた参拝者がやってました。

その先の門をくぐって授与所窓口へ。

社務所左手に神苑があったので、入館料を払って門をくぐりました。

外からガラス越しに展示を見る形です。

基礎的な知識がないので、見てもよくわからなかったりしますが。

奥にある土牢や宝物殿にも行けることを知らずにすぐに出てきてしまいました。

ちゃんとパンフレットは確認するべきですね。

社務所に戻り、御朱印を申請。

直筆してくれるとのことで、鎌倉宮の御朱印をいただきました。

巫女さんはアルバイトのコでしょうか?

初々しさが良かったりします。

御朱印が出来るのを待っている間に雨が降ってきました。

少し小降りになったので、先を急ぎます。

境内を出て、さらに住宅地の路地を進みます。

少年野球が活動している小学校のグランドを過ぎると、いつも通る県208に出ました。

来る時に場所を確認しているので、さらに県208を朝比奈方面へ移動します。

杉本観音下に到着。

[大蔵山杉本寺(杉本観音)]

入口から坂道と石段を登る形で参道が見えました。

石段は数ブロックに分かれていて、2ブロックめのところに受付がありました。

拝観料(300円)を支払います。

運慶作と伝わる仁王像の置かれる仁王門をくぐった先に、苔で覆われた古びた石段が続きますが、そちらは通行禁止になっていました。

実際には通ることはできませんでしたが、すごく風情のある苔の階段です。

左側に整備された新たな石段を登りきると茅葺屋根の本堂がありました。

734(天平6)年の創建で、鎌倉最古の寺院になるそうです。

本堂に入り、参拝。

御本尊は十一面観音で、行基・慈覚・恵心の三体になります。

また源頼朝が寄進した御前立の十一面観音が正面にありました。

運慶作とのこと。

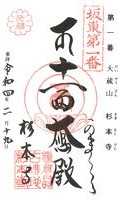

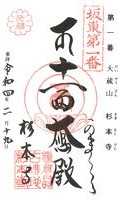

本堂右手の寺務所で、坂東三十三ヶ所観音霊場の納経帳をいただきました。

発願の印とともに御朱印をいただきました。

参道を下り、県208に戻りました。

雨の降って来そうな曇天が続きます。

今日もだいぶ歩いたので、ちょっと疲労感があります。

杉もの観音のさらに先にある浄妙寺へ訪問して、さらに鎌倉駅方面に出ようかとも思ってましたが、時間的なことも考えて、今日のところはあまり無理をしないことにします。

県208を鎌倉市街地方面に歩きます。

ファミリーマート先を右手に入り、先ほど通ってきた道に戻りました。

東鳥居から再び鶴岡八幡宮の敷地に入り、源氏池沿いを歩いて弁財天に寄ってみました。

[旗上弁天社]

鶴岡八幡宮の源氏池にある弁天様です。

源氏の勝利を願って北條政子によって造られた弁天社になります。

源氏の旗である白旗がたくさん掲げられていました。

お社に参拝して裏手の政子石を見学。

鎌倉七福神の1つでもありますが、今日は御朱印はいただきませんでした。

またの機会にでも七福神めぐりをしたいと思います。

再び鶴岡八幡宮の参道を歩いて、車お祓い所のほうから県21に出ました。

鶴岡八幡宮参拝者専用駐車場横の御谷休憩所で鳩サブレーを購入。

駐車場からクルマを出しました。

鎌倉にはもう2ヶ所の坂東三十三ヶ所観音霊場がありますが、時間的なことを考えて、逗子市の2番霊場に向かうことにしました。

県21を鎌倉駅方面に走り、横渚線をくぐる手前を左折します。

県311に出て、逗子方面へ走行します。

名越の切通し横のトンネルをくぐって逗子市内へ入りました。

踏切を渡って県205へ。

ナビの指示で左折して、住宅街の狭路をを進みます。

さらに進んだ突き当りに岩殿寺がありました。

[海雲山岩殿寺(岩殿観音)]

三門を正面に見て左手に駐車場がありました。

そちらにクルマを駐めて、山門を入り、階段を進みます。

左手にある寺務所を通り過ぎてまずは観音堂を目指します。

息を切らしながら結構な段数を登りきると、観音堂がありました。

岩殿寺の開創は721(養老5)年、行基によるそうです。

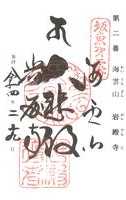

観音堂に参拝しましたが、中が暗くて観音様は拝観できませんでした。

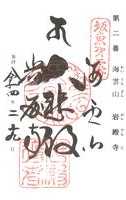

御本尊は十一面観音です。

観音堂の裏手には、奥の院岩殿観音がありました。

階段は登れませんでしたが奥の院の観音様にも参拝しました。

登ってきた石段をおりて納経所へ。

御朱印はブザーを鳴らしてください、と書かれています。

入口外のブザーを鳴らしてしばし待つと、御住職が出てきてくれました。

納経帳に御朱印をいただきました。

雨脚がだいぶ強くなってきました。

クルマに戻り、通ってきた狭路を戻って県205に戻ります。

逗子駅方面へ進んで、駅の先で踏切を渡ります。

逗子駅東口前の渋滞を抜けて市役所方面へ。

逗子・葉山駅方面から市役所建物を時計回りに移動すると、市役所西側に駐車場入口がありました。

地下の駐車場に入りました。

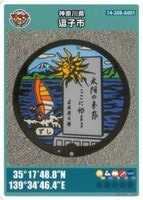

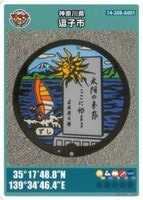

[逗子市役所]

駐車場の舗装が特殊な舗装でタイヤがすごい音を立ててきしみます。

クルマを駐めて出入口を探すと、入口ゲートの先に扉がありました。

エレベーターで1Fへ。

すぐに警備員室がありました。

警備員さんに声をかけてマンホールカードをいただきました。

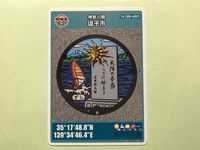

逗子市のマンホールカード を入手しました。

クルマに戻り、駐車場を出ます。

わずか数分の駐車でしたが、土日は220円かかります。

駐車場を出た先が一方通行なので、再び逗子駅前の渋滞に入りました。

JR逗子駅前を右折して、県24を西進します。

さすがに疲れたので、今日はこれ以上活動せずに、帰路につくことにします。

逗子ICから横横道へ。

北進して釜利谷JCTから首都高へ出ます。

そのまま一気に湾岸線を東進してアクアラインへ入りました。

海ほたるPAでしばし休憩。

そしてアクア連絡道経由で館山道へ入り、君津ICまで走行しました。

県92からR410に入り、そのまま南進して帰宅しました。

ここしばらく遠出してなかったのでけっこう疲労感があります。

明日はまわったとしても近場にします。

本日いただいた御朱印

本日、新たに入手したカード

<マンホールカード>

雨ならばまだしも、降雪があるとなれば、やはり出かけるには躊躇します。

しかも年度末に向けて、仕事のほうもいろいろと忙しくなってきてるということもあり。

まぁいずれにしろきっぷ回収旅に出るとしても、その前に行っておきたいところがあるので、今日は鎌倉に行くことにしました。

昨年の五十七路巡り、そして鎌倉駅事件、さらにはそのリベンジと、このところしょっちゅう鎌倉には来ているんですが、坂東三十三ヶ所観音霊場巡りの発願が杉本観音ということで、発願を兼ねて、鎌倉めぐりということになりました。

9時半過ぎに家を出発。

いつものようにR410を北進します。

相変わらず清和へ向かう山越えには残雪があったりします。

県92経由で君津ICから館山道に入りました。

アクア連絡道からアクアラインへ。

神奈川県内に入り、首都高を西進します。

釜利谷JCTから横横道に入り、朝比奈ICまで。

県204に入り、鎌倉市街方面へ進みます。

杉本観音を右手に確認しながら鶴岡八幡宮前を直進して県21に入りました。

鶴岡八幡宮の西側にいくつかある駐車場にクルマを駐めようと、それぞれの料金を確認していると、最終の鶴岡八幡宮参拝者専用駐車場になってしまいました。

その先を北鎌倉方面に行くと、建長寺の駐車場までなくなってしまうので、とりあえずは道路右手の鶴岡八幡宮参拝者専用駐車場に入りました。

が、1時間600円。

上限料金がありません。

入ってしまったからには仕方がないので、とりあえずは1時間の勝負になりました。

いったんはそちらに向かいましたが、その後の行動を考えて、ここは先に建長寺に行くことにしました。

県21を北鎌倉方面に徒歩移動。

切通しを通る道なので、両側に歩道はあるものの、歩道が狭い。

北鎌倉方面から来る人とすれちがい待ちをしながら坂道を進みます。

結構きつかった!

[巨福山建長興国禅寺(建長寺)]

鎌倉五山の第一位になります。

臨済宗建長寺派の大本山で、1253(建長5)年の創建になります。

開山は蘭渓道隆(大覚)禅師。

鎌倉幕府5代執権北条時頼による開基になります。

境内全体が国の史跡に指定されているとのこと。

北鎌倉駅側の外門を撮影してから総門へ。

総門をくぐると左手に受付があります。

拝観料の500円を支払います。

その右手が御朱印所でした。

鎌倉五山用に御朱印帳を購入しようかと思ってましたが、いつも使っている御朱印帳よりもひと回り大きいサイズのものしかありません。

しかも御朱印帳への記入ではなく、紙に書かれたものになるとのこと。

ちょっと迷いましたが、紙に書かれた御朱印を購入する音にしました。

6種の御朱印があるとのことですが、御本尊の地蔵尊の御朱印をいただきました。

伽藍を進むと正面に大きな三門があります。

国の重要文化財に指定されています。

三門の右手には鐘楼があり、梵鐘の重さは2.7トン。

国宝に指定されているそうです。

三門をくぐり、柏槙の庭を進むと仏殿がありました。

こちらも国の重要文化財に指定されています。

北条時頼効と大覚禅師の衆生済度の願いが込められた御本尊の地蔵菩薩が安置されています。

御本尊の地蔵菩薩を拝観。

先客の家族連れの方たちも丁寧に見学していました。

仏殿の奥が法堂。

こちらも国の重要文化財に指定されていて、関東では最大規模の法堂とのこと。

ハト除けのためか、出入口にはネットがかけられてました。

中に入ると、中央奥に法堂の本尊として千手観音が安置されてました。

千手観音像の前には釈迦苦行像が置かれています。

唯一パキスタン政府から公式承認されて、国外へ持ち出された像とのことです。

そして天井には大きな雲竜図が描かれていました。

建長寺創建750年を記念して、2000(平成12)年に小泉淳氏によって描かれたものとのことでした。

法堂の先には大庫裡があり、その左手には唐門があります。

方丈の正門として、1647(正保4)年に芝増上寺のお江の方霊屋から寄贈されたものだそうです。

漆塗りのきらびやかな門でした。

右手の通路を通って方丈(龍王殿)へ。

昔は住持が居住する馬首でしたが、現在は法事などが行われる場所になっているとのこと。

ちょうど法事が行われてました。

順路に沿って方丈の外廊下を歩くと、方丈奥の庭園が見渡せるようになりました。

庭園と得月楼の建物がいい雰囲気を出していました。

方丈の奥の山を登ると半増坊がありますが、今日はそちらまでは行きませんでした。

拝観してきた各所を眺めながら総門へ戻りました。

NHKの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の梶原景時ゆかりの地が建長寺とのことで、各所に幟が立てられてました。

鎌倉五山の第一位だけあって、見応えのある名刹でした。

県21へ出て、来た道を戻ります。

北鎌倉方面へ進んで鎌倉五山第二位の円覚寺と、さらには第四位の浄智寺へ行くことも考えてはいましたが、天候が下り坂ということもあり、またの機会にすることにします。

鶴岡八幡宮の参拝者専用駐車場に戻りました。

ちょうど1時間弱。

いったんクルマを出して、道路向かいの上限料金がある駐車場に入り直すことにしました。

クルマを移動。

移動後、参拝者専用駐車場横でしばし休憩タイム。

喫煙所の奥で小動物が動いてました。

リスを発見。

さて、改めて鎌倉探索を。

鶴岡八幡宮に向かいますが、正面の三の鳥居側から入ろうと思って県21を鎌倉駅方面に歩きました。

途中に大河ドラマ館の案内看板がありました。

鎌倉文華館・鶴岡ミュージアムが会場になるんですね。

3月1日からだそうです。

鶴岡八幡宮の正面に到着。

[鶴岡八幡宮]

一の鳥居や二の鳥居はここから由比ヶ浜方面に歩いたところにあるので、今日は三の鳥居をくぐって入りました。

御祭神は八幡神。

神仏習合から応神天皇、比売神、神功皇后の三柱になります。

源頼義公が前九年の役平定後、八幡大神を勧請したのが始まりとされています。

太鼓橋から参道を眺めると、奥に本殿が見えました。

参道を歩き、舞殿を見学後、その左手に設けられている自祓い所の茅の輪くぐりをしてお祓いをしました。

本宮へ続く大石段を登ります。

2010年の台風により倒れてしまった大銀杏の御神木と子銀杏を左手に眺めながら本殿前に到着。

楼門をくぐり、拝殿から本殿を参拝しました。

大石段を下りて若宮横の御朱印所で御朱印帳を購入しました。

八幡宮の総本山は大分県にある宇佐神宮になりますが、なかなかそこまで行くことが難しいので、鶴岡八幡宮で購入した御朱印帳を八幡宮専用に使っていきたいと思います。

若宮に参拝して東門から境内を出ました。

東門を出たところに畠山重忠邸址の碑がありました。

鎌倉幕府の有力御家人のひとりで、はじめは敵対するも、頼朝郡で活躍した人物です。

埼玉の城跡巡りの時に寄った菅谷館跡は畠山重忠が館を構えたところです。

その先へさらに進み、横浜国大附属鎌倉小学校のほうへ曲がりました。

小学校の敷地で発掘調査中とか。

それぞれの路地に案内表示が出ているので助かります。

少し先を左に折れて、白旗神社・法華堂跡方面へ歩きます。

正面に鳥居と石段が見えてきました。

石段を登った先が源頼朝の墓のようです。

その手前左側に白幡神社。

先ほどの畠山重忠邸址の碑と同じ、法華堂跡の石碑がありました。

大正13年に建てられた碑なんですね。

まずは石段を登ります。

[源頼朝の墓(法華堂跡)]

「鎌倉殿の13人・源頼朝ゆかりの地」の幟が立てられています。

息を切らしながら急な石段を登ると正面に石塔がありました。

1199(正治元)年に源頼朝が没すると、持仏堂であった法華堂に葬られ、法華堂は頼朝の墓所として信仰されたそうです。

その後、法華堂は廃絶するも、後に島津重豪によって石塔が整備されたとか。

この周辺一帯が法華堂の跡地とのことでした。

現在では周辺が法華堂跡(源頼朝墓・北条義時墓)として史跡になっています。

数組の観光客とすれ違うかたちで石段を降りました。

石段横の白幡神社に参拝。

「薩摩藩・長州藩の墓が並ぶ法華堂跡」という解説板がありました。

そちらに向かうことにします。

少し東に進み、源頼朝の墓へ続く道の1本東側の道を同じように山側へ進むと、先ほどと同じように石段がありました。

[北条義時の墓(法華堂跡)]

石段を登ると開けた場所に出ました。

石段横には「鎌倉殿の13人・北条義時ゆかりの地」の幟が立っていました。

国指定史跡の石標と解説板がありました。

解説板によると、この平場が北条義時の法華堂(墳墓堂)が建っていた場所とのこと。

1224(貞応3)年に義時が没すると、源頼朝の法華堂の東の山上を墳墓の地として、新法華堂(義時の法華堂)を建てたことが『吾妻鏡』に書かれているとのことでした。

法華堂の跡地が白い小石で縁取りされていました。

その法華堂の跡地の先の山の斜面に洞穴とさらに先に続く2本の石段がありました。

左手の洞穴に石標があり、三浦氏一族の墓所との記述がありました。

1247(宝治元)年の宝治合戦で敗れた三浦一族が自刃した場所とのこと。

三浦一族のやぐらと呼ばれる史跡だそうです。

その先へ続く左側の石段を登ります。

手すりを取り付ける工事が行われているようです。

結構急な石段でした。

登り切ったところが墓所になっていました。

左側が毛利季光、正面が大江広元の墓所でした。

石段を少し降りたところで右側の石段に移動します。

そちらを登りきると、そこには島津忠久の墓所がありました。

毛利季光は大江広元の四男で、鎌倉幕府の御家人の一人。

三浦氏側に付いた宝治合戦で敗れ、法華堂で自刃したという人物です。

大江広元は、もとは下級貴族でしたが鎌倉幕府では頼朝の側近を務め、公文所や政所の初代別当を務めた人物です。鎌倉殿の13人の一人になります。

そして島津忠久も鎌倉幕府の有力御家人の一人です。

比企の乱に連座したことで守護職を罷免されたもののその後の功績により薩摩の守護のみに復帰し、島津氏の初代になった人物です。

それぞれの墓所で手を合わせました。

静寂の中に歴史の動乱がうかがえます。

石段を戻り、再び鎌倉の住宅街を歩きます。

さらに東へ進むと、荏柄天神社の参道に出ました。

[荏柄天神社]

天神社があることを事前に確認していなかったので、天満宮用の御朱印帳はクルマに置いたままです。

未舗装の参道を歩き、石段手前の解説板を確認。

古くは荏柄天満宮と呼ばれ、太宰府天満宮と北野天満宮と並んで日本三天神に数えられたそうです。

源頼朝が幕府を開くと、その鬼門を守護する神社としてあがめられたとのこと。

石段を登って山門をくぐると境内が広がります。

正面の本殿に参拝しました。

本殿に向かって左手に社務所があります。

御朱印は紙に書かれたものの販売でした。

そちらを購入しました。

参道を戻り、先ほどの住宅街の道の出てさらに先へ進みます。

今度は鎌倉宮へ続く参道がありました。

参道を進み、鎌倉宮へ。

[鎌倉宮]

上部が赤く塗られた白い鳥居をくぐって境内へ入ります。

鎌倉宮の御祭神は大塔宮・護良親王。

護良親王は後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府討幕時に活躍した人物です。

のちに足利氏と対立して鎌倉で幽閉後、亡くなったとのこと。

そして明治天皇によって創建されたのが鎌倉宮。

比較的建てられたのは最近になってからということですね。

境内を進むと左手に売店がありました。

さらに先に進んで石段を登って本殿へ。

参拝を済ませます。

本殿右手には村上社がありました。

「元弘の変」で護良親王の下身代わりとなった村上義光が祀られています。

「撫で身代わり」と呼ばれ、病気や厄除けの身代わりにご利益があるそうです。

石段を降りると厄割り石というのがありました。

かわらけに厄を載せて投げ割るというもので、先に来ていた参拝者がやってました。

その先の門をくぐって授与所窓口へ。

社務所左手に神苑があったので、入館料を払って門をくぐりました。

外からガラス越しに展示を見る形です。

基礎的な知識がないので、見てもよくわからなかったりしますが。

奥にある土牢や宝物殿にも行けることを知らずにすぐに出てきてしまいました。

ちゃんとパンフレットは確認するべきですね。

社務所に戻り、御朱印を申請。

直筆してくれるとのことで、鎌倉宮の御朱印をいただきました。

巫女さんはアルバイトのコでしょうか?

初々しさが良かったりします。

御朱印が出来るのを待っている間に雨が降ってきました。

少し小降りになったので、先を急ぎます。

境内を出て、さらに住宅地の路地を進みます。

少年野球が活動している小学校のグランドを過ぎると、いつも通る県208に出ました。

来る時に場所を確認しているので、さらに県208を朝比奈方面へ移動します。

杉本観音下に到着。

[大蔵山杉本寺(杉本観音)]

入口から坂道と石段を登る形で参道が見えました。

石段は数ブロックに分かれていて、2ブロックめのところに受付がありました。

拝観料(300円)を支払います。

運慶作と伝わる仁王像の置かれる仁王門をくぐった先に、苔で覆われた古びた石段が続きますが、そちらは通行禁止になっていました。

実際には通ることはできませんでしたが、すごく風情のある苔の階段です。

左側に整備された新たな石段を登りきると茅葺屋根の本堂がありました。

734(天平6)年の創建で、鎌倉最古の寺院になるそうです。

本堂に入り、参拝。

御本尊は十一面観音で、行基・慈覚・恵心の三体になります。

また源頼朝が寄進した御前立の十一面観音が正面にありました。

運慶作とのこと。

本堂右手の寺務所で、坂東三十三ヶ所観音霊場の納経帳をいただきました。

発願の印とともに御朱印をいただきました。

参道を下り、県208に戻りました。

雨の降って来そうな曇天が続きます。

今日もだいぶ歩いたので、ちょっと疲労感があります。

杉もの観音のさらに先にある浄妙寺へ訪問して、さらに鎌倉駅方面に出ようかとも思ってましたが、時間的なことも考えて、今日のところはあまり無理をしないことにします。

県208を鎌倉市街地方面に歩きます。

ファミリーマート先を右手に入り、先ほど通ってきた道に戻りました。

東鳥居から再び鶴岡八幡宮の敷地に入り、源氏池沿いを歩いて弁財天に寄ってみました。

[旗上弁天社]

鶴岡八幡宮の源氏池にある弁天様です。

源氏の勝利を願って北條政子によって造られた弁天社になります。

源氏の旗である白旗がたくさん掲げられていました。

お社に参拝して裏手の政子石を見学。

鎌倉七福神の1つでもありますが、今日は御朱印はいただきませんでした。

またの機会にでも七福神めぐりをしたいと思います。

再び鶴岡八幡宮の参道を歩いて、車お祓い所のほうから県21に出ました。

鶴岡八幡宮参拝者専用駐車場横の御谷休憩所で鳩サブレーを購入。

駐車場からクルマを出しました。

鎌倉にはもう2ヶ所の坂東三十三ヶ所観音霊場がありますが、時間的なことを考えて、逗子市の2番霊場に向かうことにしました。

県21を鎌倉駅方面に走り、横渚線をくぐる手前を左折します。

県311に出て、逗子方面へ走行します。

名越の切通し横のトンネルをくぐって逗子市内へ入りました。

踏切を渡って県205へ。

ナビの指示で左折して、住宅街の狭路をを進みます。

さらに進んだ突き当りに岩殿寺がありました。

[海雲山岩殿寺(岩殿観音)]

三門を正面に見て左手に駐車場がありました。

そちらにクルマを駐めて、山門を入り、階段を進みます。

左手にある寺務所を通り過ぎてまずは観音堂を目指します。

息を切らしながら結構な段数を登りきると、観音堂がありました。

岩殿寺の開創は721(養老5)年、行基によるそうです。

観音堂に参拝しましたが、中が暗くて観音様は拝観できませんでした。

御本尊は十一面観音です。

観音堂の裏手には、奥の院岩殿観音がありました。

階段は登れませんでしたが奥の院の観音様にも参拝しました。

登ってきた石段をおりて納経所へ。

御朱印はブザーを鳴らしてください、と書かれています。

入口外のブザーを鳴らしてしばし待つと、御住職が出てきてくれました。

納経帳に御朱印をいただきました。

雨脚がだいぶ強くなってきました。

クルマに戻り、通ってきた狭路を戻って県205に戻ります。

逗子駅方面へ進んで、駅の先で踏切を渡ります。

逗子駅東口前の渋滞を抜けて市役所方面へ。

逗子・葉山駅方面から市役所建物を時計回りに移動すると、市役所西側に駐車場入口がありました。

地下の駐車場に入りました。

[逗子市役所]

駐車場の舗装が特殊な舗装でタイヤがすごい音を立ててきしみます。

クルマを駐めて出入口を探すと、入口ゲートの先に扉がありました。

エレベーターで1Fへ。

すぐに警備員室がありました。

警備員さんに声をかけてマンホールカードをいただきました。

逗子市のマンホールカード を入手しました。

クルマに戻り、駐車場を出ます。

わずか数分の駐車でしたが、土日は220円かかります。

駐車場を出た先が一方通行なので、再び逗子駅前の渋滞に入りました。

JR逗子駅前を右折して、県24を西進します。

さすがに疲れたので、今日はこれ以上活動せずに、帰路につくことにします。

逗子ICから横横道へ。

北進して釜利谷JCTから首都高へ出ます。

そのまま一気に湾岸線を東進してアクアラインへ入りました。

海ほたるPAでしばし休憩。

そしてアクア連絡道経由で館山道へ入り、君津ICまで走行しました。

県92からR410に入り、そのまま南進して帰宅しました。

ここしばらく遠出してなかったのでけっこう疲労感があります。

明日はまわったとしても近場にします。

本日いただいた御朱印

本日、新たに入手したカード

<マンホールカード>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/221e1973.48f8b577.221e1974.ad63841c/?me_id=1367040&item_id=10000664&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftop-deck-outdoor%2Fcabinet%2F07877712%2Fhato34-thum-00.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)