カテゴリ: 国内旅行(九州)

2019年7月27日午後、太宰府跡近くの坂本八幡宮に行きました。

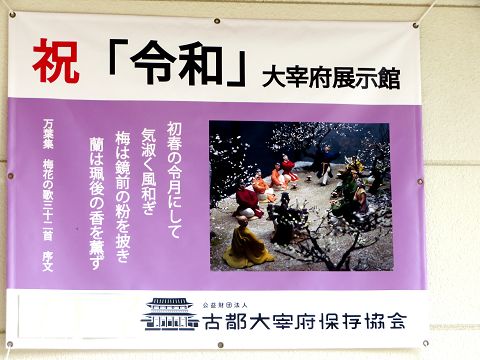

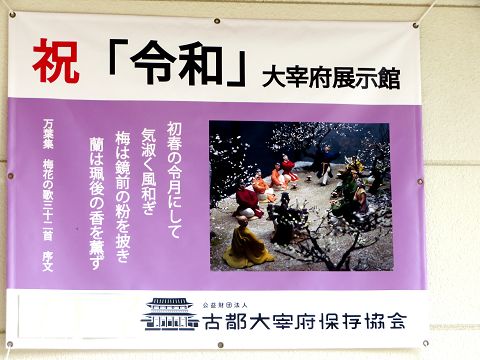

新元号「令和」ですが、万葉集の歌にある、大伴旅人(おおとものたびと)が催した「梅花の宴」の32首の序文から決められました。

大伴旅人の邸宅が坂本八幡宮辺りにあったと考えられており、坂本八幡宮で「令和」の額を持って記念写真をする人が沢山いました。

↑ 太宰府の坂本八幡宮で、「令和」の額を持って記念撮影。

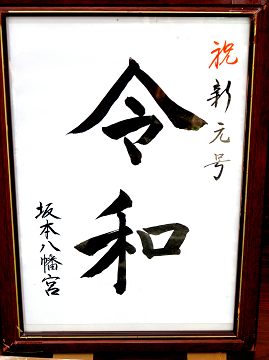

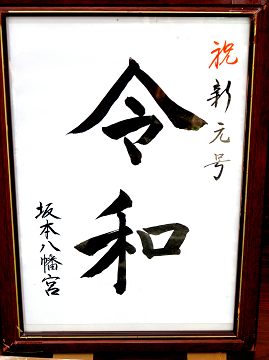

↑ 祝新元号「令和」 坂本八幡宮。

↑ 坂本八幡宮にて。

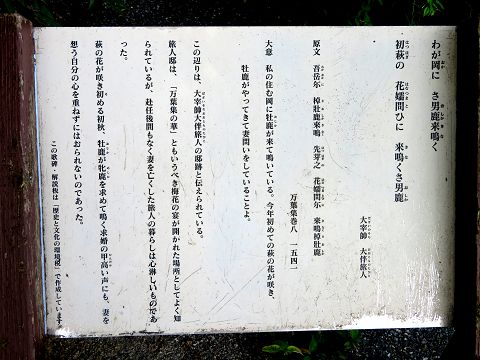

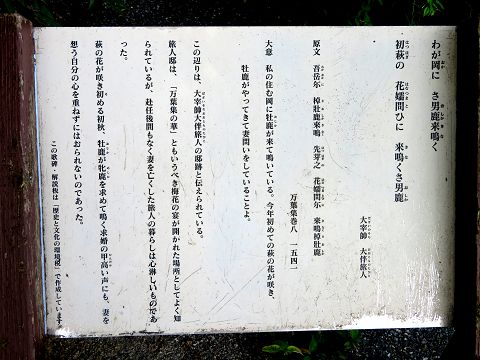

↑ 「わが岡に さ男鹿来鳴く 初萩の 花嬬問ひに来鳴くさ男鹿 太宰帥 大伴旅人」

(わがおかに さおしかきなく はつはぎの はなつまとひに きなくさおしか だざいそのそち おおとものたびと)

私の住む岡に牡鹿が来て鳴いている。今年初めての萩の花が咲き、牡鹿がやってきて妻問いをしていることよ。

萩の花が咲き初める初秋、牡鹿(おじか)が牝鹿(めじか)を求めて鳴く求婚の甲高い声にも、妻を思う自分の心を重ねずにはおられないのであった。

↑ 坂本八幡宮の境内。

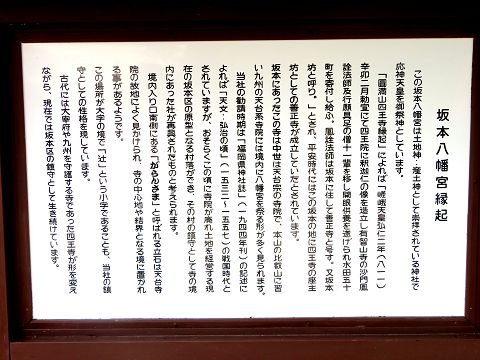

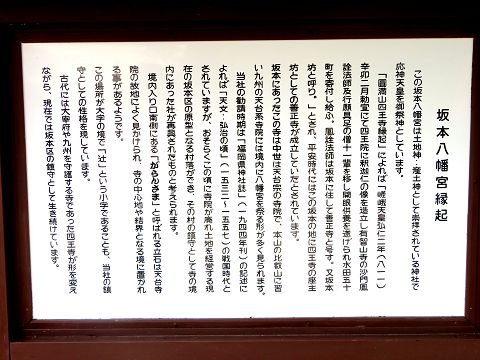

↑ 坂本八幡宮縁起。

この坂本八幡宮は、土地神、産土神として崇拝されている神社で、応神天皇を御祭神としている。

平安時代には、この坂本の地に四王寺の座主坊としての善正寺が成立していたとされている。古代には大宰府や九州を守護する寺であった四王寺が形を変えてながら、現在では坂本区の鎮守として生き続けている。

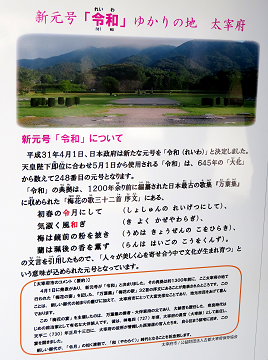

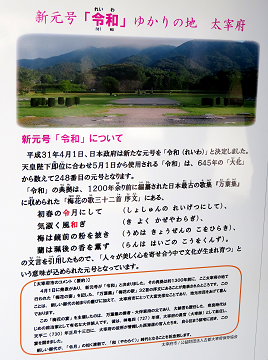

↑ 新元号「令和」について。

平成31年4月1日、日本政府は新たな元号を「令和(れいわ)」ち決定した。天皇陛下即位に合わせ5月1日から使用される「令和」は、645年の「大化」から数えて248番目の元号となる。

「令和」の典拠は、1200年あまり前に編纂された日本最古の歌集「万葉集」に収められた「梅花の歌32首 序文」にある、「初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫ず」の文言を引用したもので、「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」という意味が込められた

【大宰府市のコメント】の一部。

万葉集の「梅花の歌」にある「梅花の宴」を主催したのは、万葉集の撰者・大伴家持の父であり、大納言も歴任した、奈良時代初めの政治家として有名な大伴旅人である。彼は、727年頃、太宰府の長官(太宰帥)として赴任し、天平2年(730年)正月13日に、太宰府の役所が管轄した西海道の官人たちを、自ら住まう邸宅に招き、この宴を開いた。

↑ 境内入口南側にある「がらんさま」と呼ばれる立石は、寺の中心地や結界となる堺に置かれることがある。

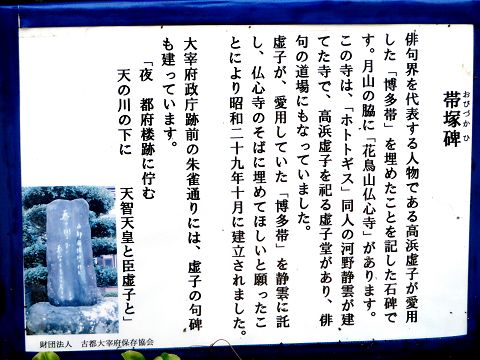

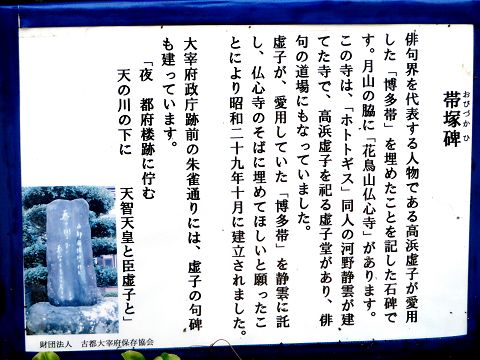

↑ 帯塚碑。

高浜虚子が愛用した「博多帯」を埋めた事を記した石碑。

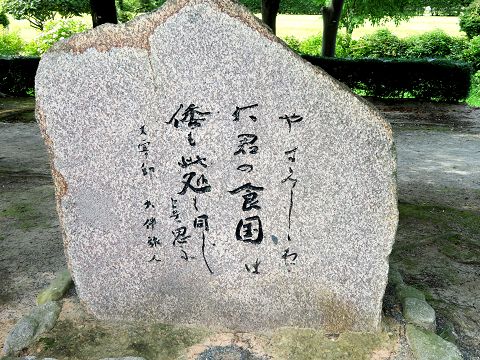

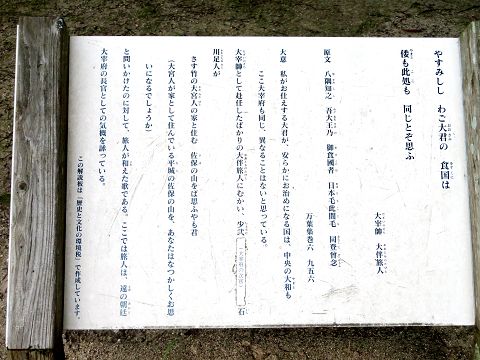

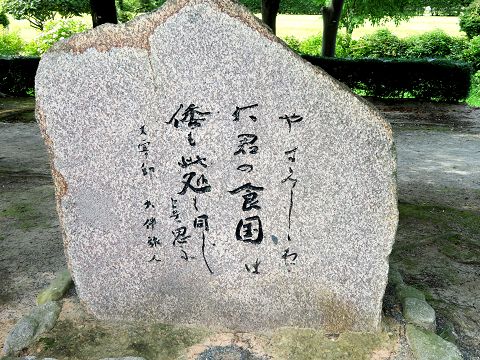

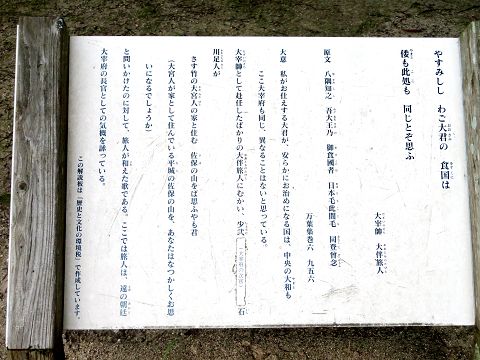

↑ やすみしし わご大君の 食国は 倭も此処も 同じとぞ思ふ 太宰帥 大伴旅人

(やすみしし わごおおきみの をすくには やまともここも おなじとぞおもふ だざいそち おおとものたびと)

私がお仕えする大君が、安らかにお治めになる国は、中央の大和もここ大宰府も同じ、異なる事は無いと思っている。

新元号「令和」ですが、万葉集の歌にある、大伴旅人(おおとものたびと)が催した「梅花の宴」の32首の序文から決められました。

大伴旅人の邸宅が坂本八幡宮辺りにあったと考えられており、坂本八幡宮で「令和」の額を持って記念写真をする人が沢山いました。

↑ 太宰府の坂本八幡宮で、「令和」の額を持って記念撮影。

↑ 祝新元号「令和」 坂本八幡宮。

↑ 坂本八幡宮にて。

↑ 「わが岡に さ男鹿来鳴く 初萩の 花嬬問ひに来鳴くさ男鹿 太宰帥 大伴旅人」

(わがおかに さおしかきなく はつはぎの はなつまとひに きなくさおしか だざいそのそち おおとものたびと)

私の住む岡に牡鹿が来て鳴いている。今年初めての萩の花が咲き、牡鹿がやってきて妻問いをしていることよ。

萩の花が咲き初める初秋、牡鹿(おじか)が牝鹿(めじか)を求めて鳴く求婚の甲高い声にも、妻を思う自分の心を重ねずにはおられないのであった。

↑ 坂本八幡宮の境内。

↑ 坂本八幡宮縁起。

この坂本八幡宮は、土地神、産土神として崇拝されている神社で、応神天皇を御祭神としている。

平安時代には、この坂本の地に四王寺の座主坊としての善正寺が成立していたとされている。古代には大宰府や九州を守護する寺であった四王寺が形を変えてながら、現在では坂本区の鎮守として生き続けている。

↑ 新元号「令和」について。

平成31年4月1日、日本政府は新たな元号を「令和(れいわ)」ち決定した。天皇陛下即位に合わせ5月1日から使用される「令和」は、645年の「大化」から数えて248番目の元号となる。

「令和」の典拠は、1200年あまり前に編纂された日本最古の歌集「万葉集」に収められた「梅花の歌32首 序文」にある、「初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫ず」の文言を引用したもので、「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」という意味が込められた

【大宰府市のコメント】の一部。

万葉集の「梅花の歌」にある「梅花の宴」を主催したのは、万葉集の撰者・大伴家持の父であり、大納言も歴任した、奈良時代初めの政治家として有名な大伴旅人である。彼は、727年頃、太宰府の長官(太宰帥)として赴任し、天平2年(730年)正月13日に、太宰府の役所が管轄した西海道の官人たちを、自ら住まう邸宅に招き、この宴を開いた。

↑ 境内入口南側にある「がらんさま」と呼ばれる立石は、寺の中心地や結界となる堺に置かれることがある。

↑ 帯塚碑。

高浜虚子が愛用した「博多帯」を埋めた事を記した石碑。

↑ やすみしし わご大君の 食国は 倭も此処も 同じとぞ思ふ 太宰帥 大伴旅人

(やすみしし わごおおきみの をすくには やまともここも おなじとぞおもふ だざいそち おおとものたびと)

私がお仕えする大君が、安らかにお治めになる国は、中央の大和もここ大宰府も同じ、異なる事は無いと思っている。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行(九州)] カテゴリの最新記事

-

藤井聡太さんと羽生善治さんの色紙(吉野… 2024.03.09

-

長崎かまぼこ自動販売機(2023年10月15日) 2024.03.04

-

長崎本石灰町の御朱印船(2023年10月15日) 2024.03.03

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(195)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(89)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(31)ペット / Pet

(43)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.