カテゴリ: 星 / Stars

池谷・関彗星 C1965 S1は、1965年9月19日早朝、静岡県浜名郡の池谷薫(いけやかおる)さんと、高知県高知市の関勉(せきつとむ)さんが発見した彗星です。台風24号が通過したばかりの明け方の空で、池谷さんと関さんが、15分の時間差でこの彗星を見つけました。

お二人とも、この彗星がそれぞれ3個目の発見で、それ以降も多くの彗星を発見されています。

池谷・関彗星 C1965 S1は、細長い楕円軌道上を1,000年単位で回る「クロイツ群」と呼ばれる彗星の仲間で、太陽に大接近する特徴があります。そのため、池谷・関彗星は明るくて尾の長い大彗星となり、多くの人たちが彗星探索に興味を持つきっかけとなったと言われています。

私は池谷・関彗星 C1965 S1が発見された1965年に生まれました。小学校3年生の時に顕微鏡を買ってもらい、プレパラートで虫や花の標本を作ったり、池や川の水をすくっては顕微鏡で見ていました。材料を薄く切るのが難しいので何度も繰り返したり、色々な染色液を試してみたり、トンボの眼などにボンドを塗り、乾いた膜を顕微鏡で見るスンプ法も行いました。

広島そごうの中にあった田中のメガネで顕微鏡の材料を買っていましたが、そこに飾ってある天体望遠鏡を見て、だんだん星に興味がでてきました。小学5年生の時にビクセンのポラリス8L(8センチ屈折赤道儀)を親に買ってもらい、惑星や星雲星団を眺めるのが楽しくて仕方がありませんでした。

天文ガイドや星の本を買っては読んでいたのですが、彗星となると必ず「池谷・関彗星」が紹介されていました。彗星発見に関する記事を読むと、彗星捜索の考え方やドラマが分かり、とても面白かったです。

大学に入ると、色々と忙しくなり星から離れました。屈折望遠鏡も引っ越しの時に処分し、星と関わりの無い生活が長く続いていたのですが、15年くらい前、子供の小学校で天体観測のお世話をする機会があり、それがきっかけで20センチの反射ドブソニアン望遠鏡を購入し、少しづつ星の観望をするようになりました。

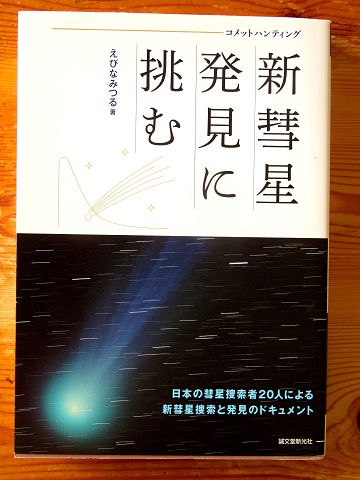

彗星に関する本ですが、「新彗星発見に挑む/えびなみつる著/誠文堂新光社/2011年4月30日発行」のP28~30にあった関勉さんの記載部分は、とても心に残りました。一部を下記紹介します。

捜索を始めた関さんだが、当初の10年間は新彗星発見にたどり着くことはなかった。「発見したい、発見したい!とあがくような気持の10年間だった」という。しかし、成果はあがらず、気が付けば関さんは20歳代のほとんどを彗星捜索に費やしていた。

「再び捜索を始められたのは何かきっかけがあったのでしょうか?」と聞くと、「”何もしていない自分”のほうが辛くなってきました。10年間は確かに辛くもあったが夢があった。今、星から離れてしまった自分の、夢のない人生は、なんてつまらんものだろう、そう思えてきたんですね」と関さんは当時の心境を振り返った。

~ 1961年、再び望遠鏡を手にした関さんは、わずか二か月後に最初の彗星発見を成し遂げる。

ーーーーーーーーー

本棚に入れている本より。

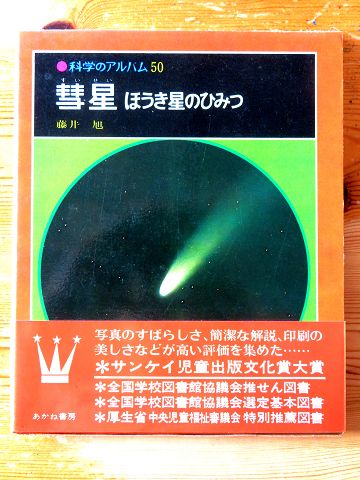

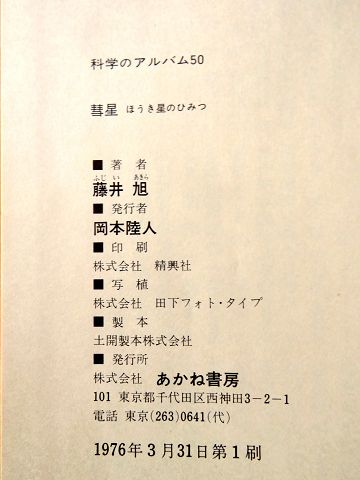

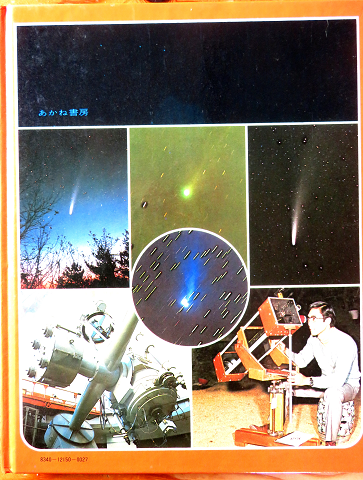

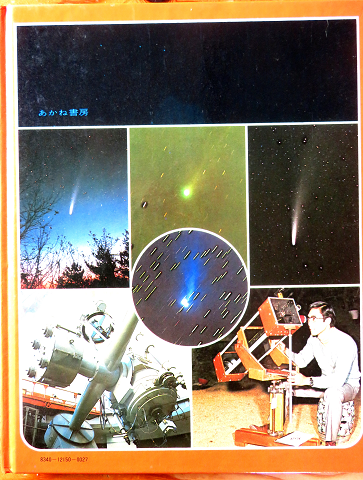

↑ 科学のアルバム50 彗星 ほうき星のひみつ/藤井旭(あきら)/あかね書房/1976年3月31日

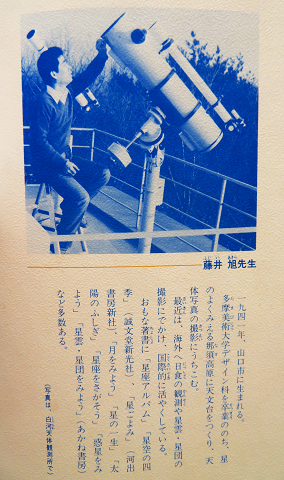

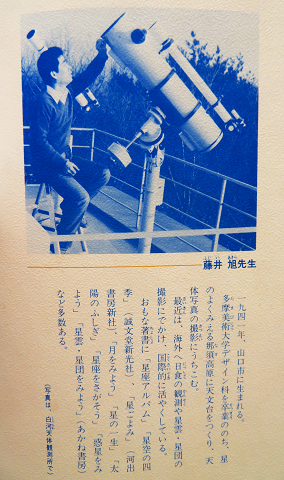

↑ 藤井旭さんの紹介。写真は白河天体観測所。

藤井旭さんの本や天文ガイドの記事は、今まで沢山読んだ。

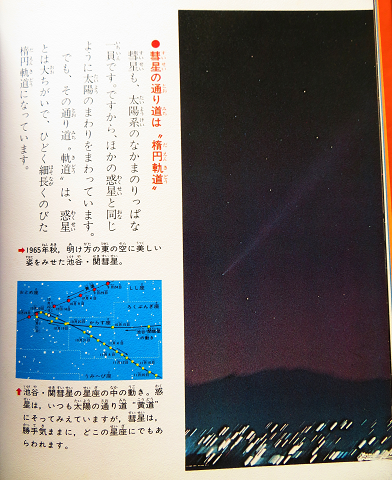

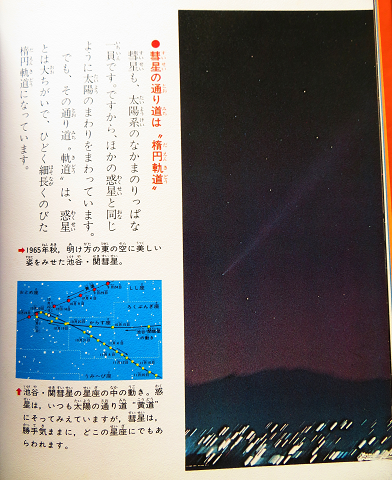

↑ P6 彗星の通り道は”楕円軌道”。

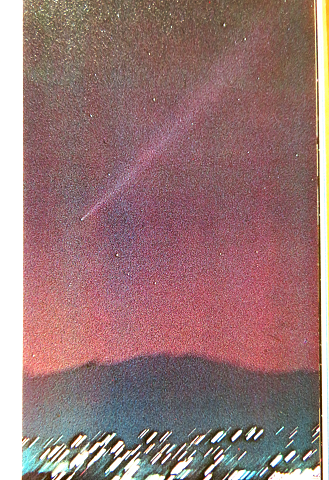

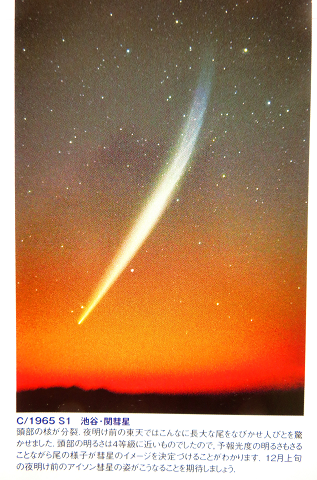

↑ P6 1965年秋、明け方の東の空に美しい姿をみせた池谷・関彗星。

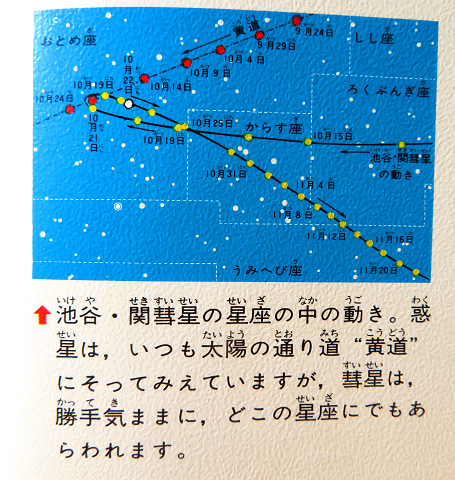

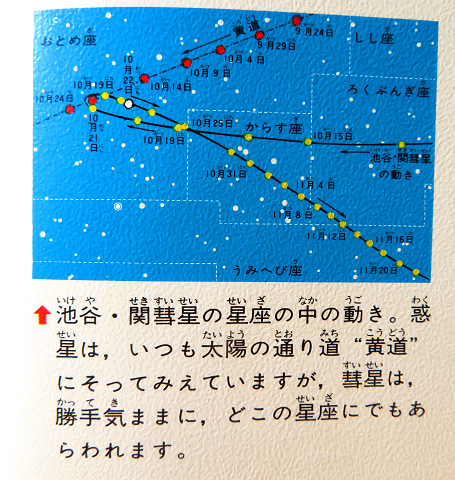

↑ P6 池谷・関彗星の星座の中の動き。

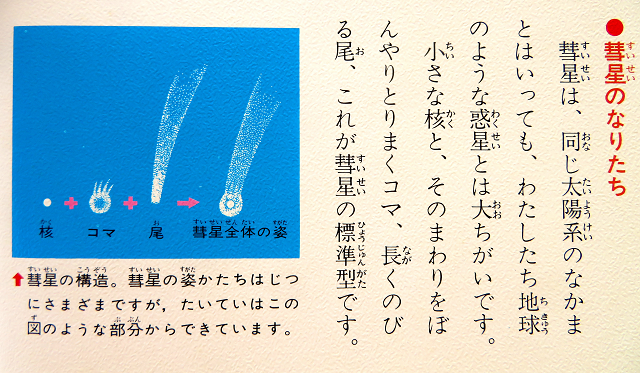

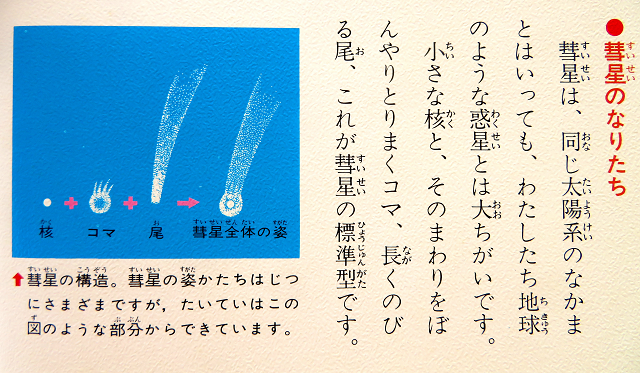

↑ P8 小さな核と、そのまわりをぼんやりとりまくコマ、長くのびる尾、これが彗星の標準型。

彗星が太陽に一番近づくところを近日点(きんじつてん)という。

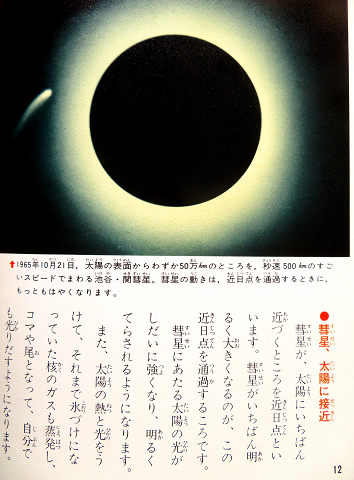

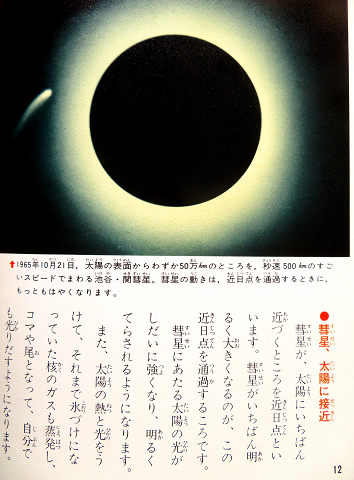

1965年10月21日、太陽の表面からわずか50万㎞のところを、秒速500㎞のすごいスピードでまわる池谷・関彗星。彗星の動きは、近日点を通過するときに、もっとも速くなる。

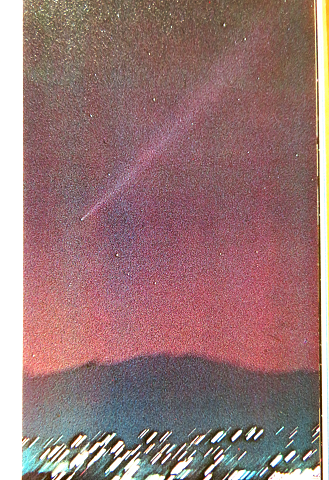

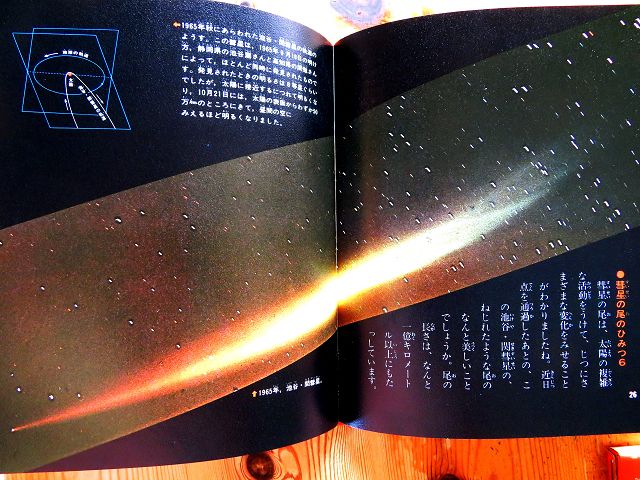

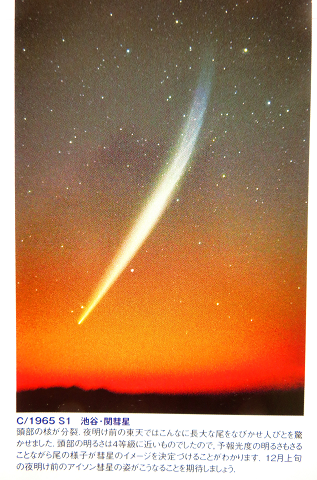

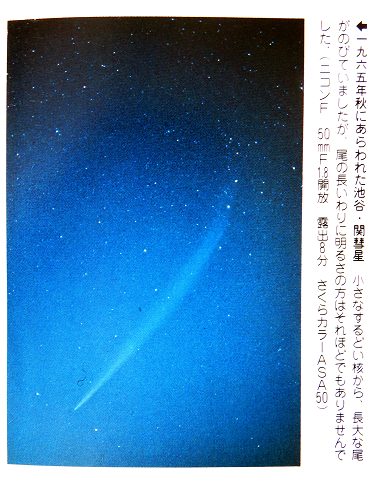

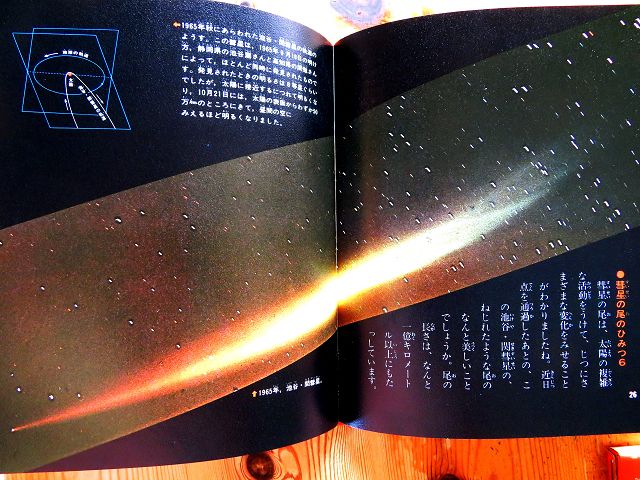

↑ 1965年、池谷・関彗星。尾の長さは、なんと1億㎞以上にも達している。

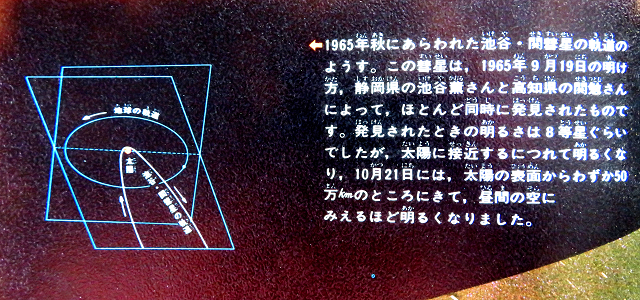

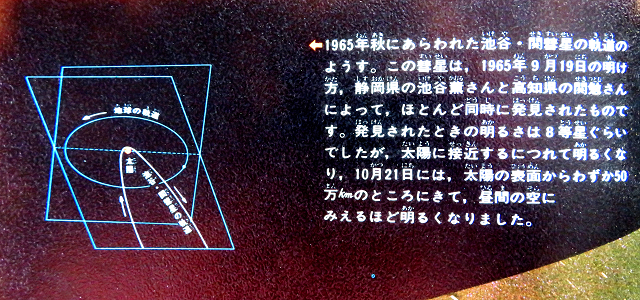

↑ 1965年秋に現れた池谷・関彗星の軌道の様子。この彗星は、1965年9月19日の明け方、静岡県の池谷薫(いけやかおる)さんと高知県の関勉(せきつとむ)さんによって、ほとんど同時に発見された。

発見されたときは8等級くらいだったが、太陽に接近するにつれて明るくなり、10月21日には太陽の表面からわずか50万㎞の所に来て、昼間の空に見えるほど明るくなった。

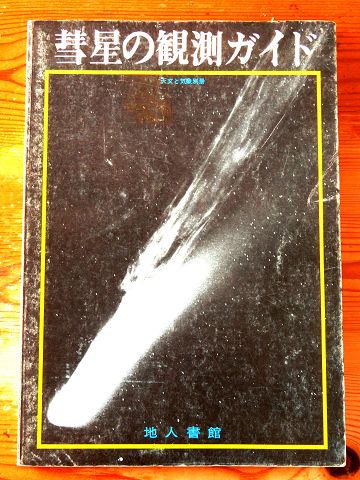

↑ 彗星の観測ガイド 天文と気象別冊/地人書館/昭和51(1976年2月10日発行)

関勉さんの記事が3本掲載されていた。

「発見こそアマチュアの彗星観測」、「銘記すべき彗星発見7つの心得」、「内外の彗星情報提供者のプロフィール」。

ーーーーーーーーーーーー

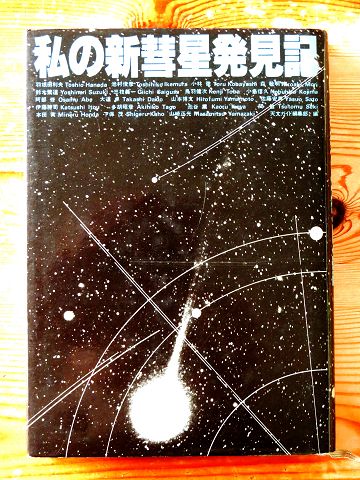

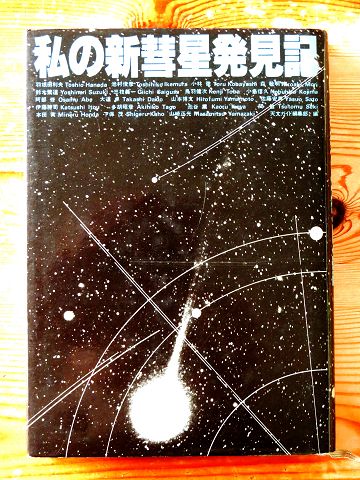

↑ 私の新彗星発見記/「天文ガイド」編集部/誠文堂新光社/1979年12月20日発行。

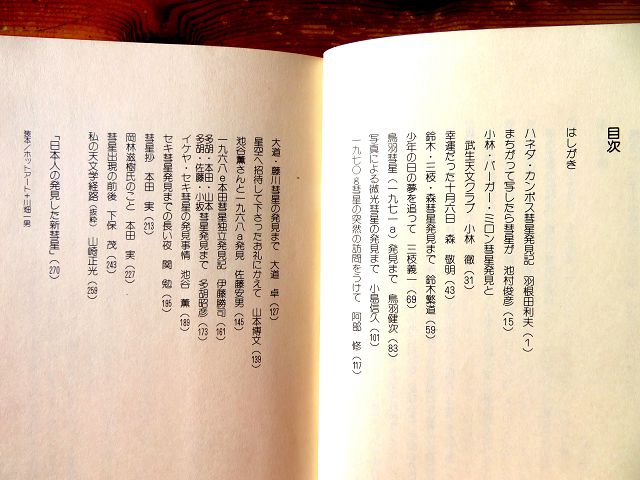

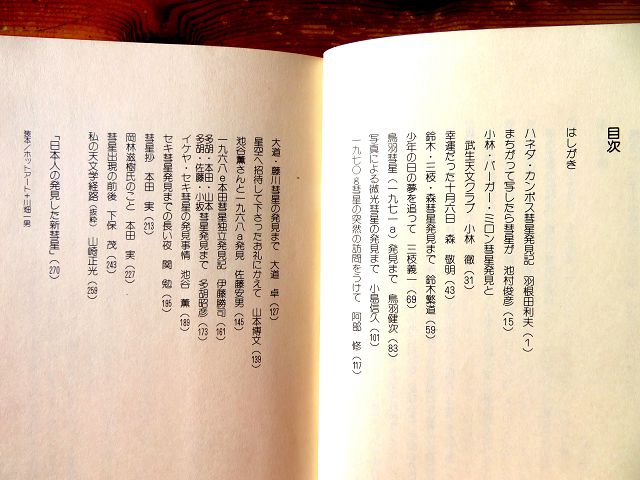

↑ 目次紹介。

「P189 イケヤ・セキ彗星の発見事情 池谷薫」

「P195 セキ彗星発見までの長い夜 関勉」

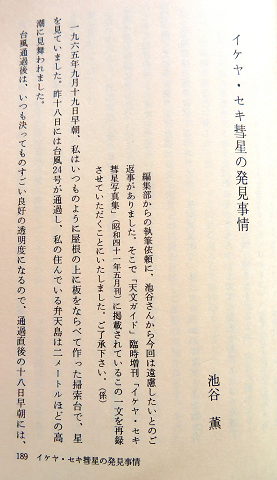

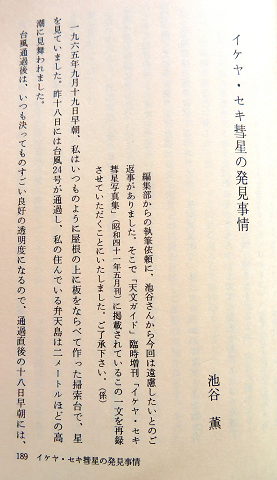

↑ P189 イケヤ・セキ彗星の発見事情 池谷薫

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

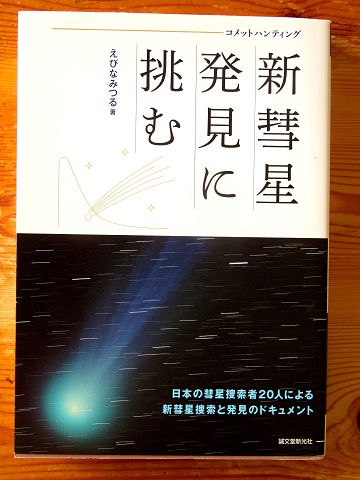

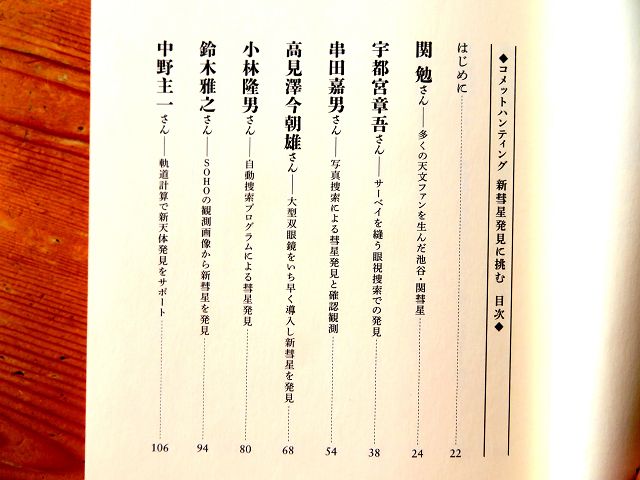

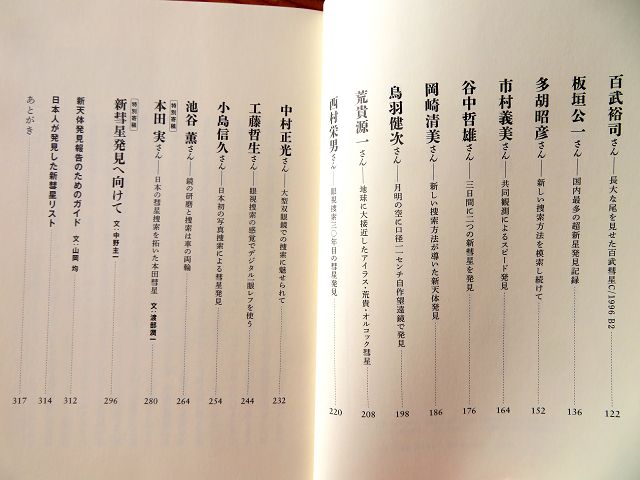

↑ 新彗星発見に挑む/えびなみつる著/誠文堂新光社/

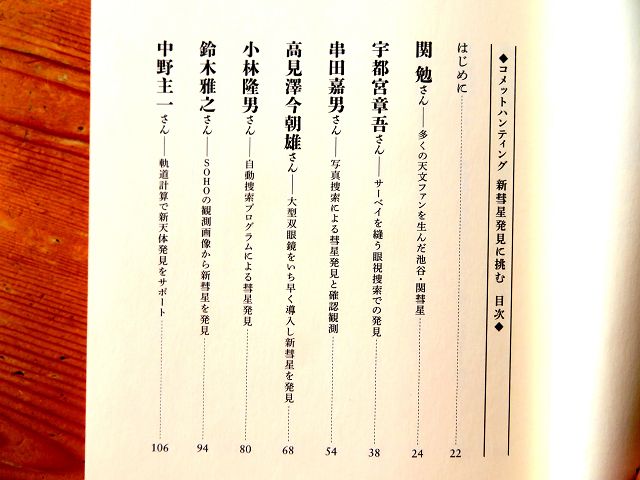

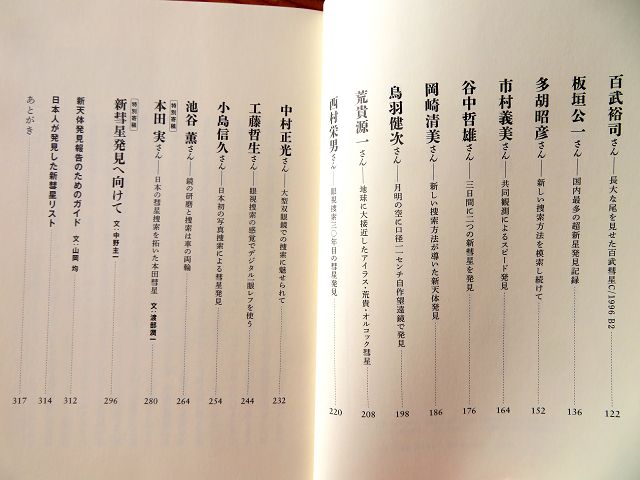

↑ 目次 P24 関勉さん 多くの天文ファンを生んだ池谷・関彗星。

↑ 目次 P264 池谷薫さん 鏡の研磨と捜索は車の両輪。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

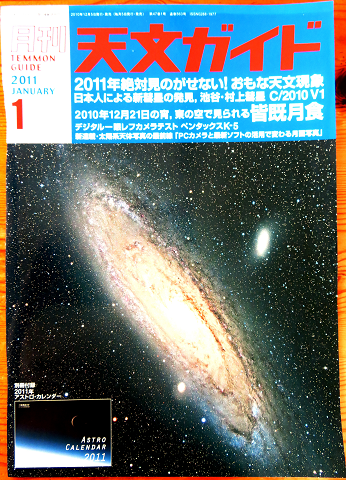

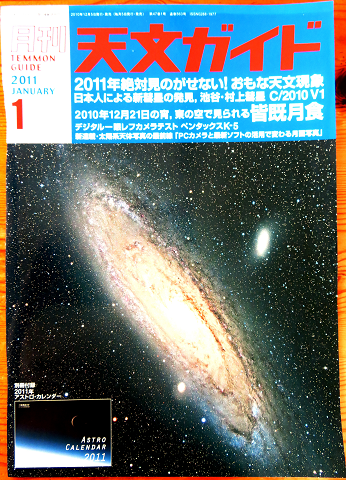

↑ 月刊天文ガイド 2011年1月号/誠文堂新光社。

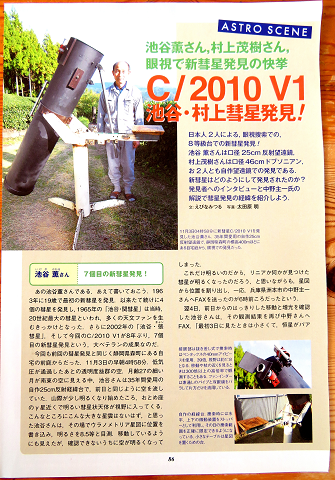

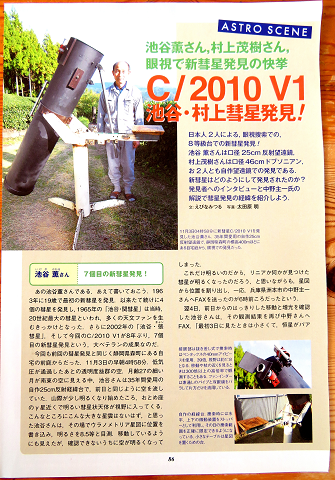

↑ 池谷・村上彗星 C/2010 V1 発見!

池谷薫さん、村上茂さん、眼脂で新彗星発見の快挙。

↑ 池谷薫さんと村上茂樹さんの紹介記事。

ーーーーーーーーーーーーーー

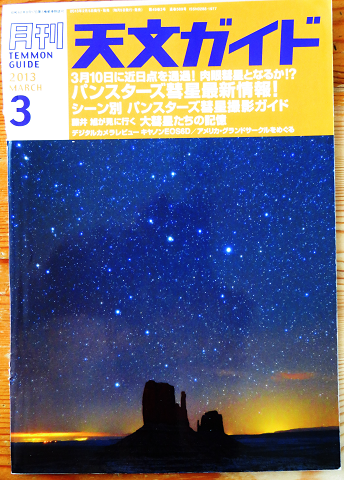

↑ 月刊天文ガイド 2013年3月号/誠文堂新光社。

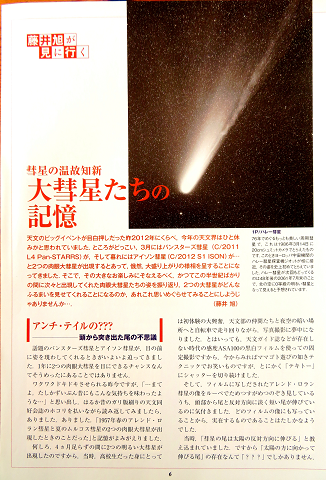

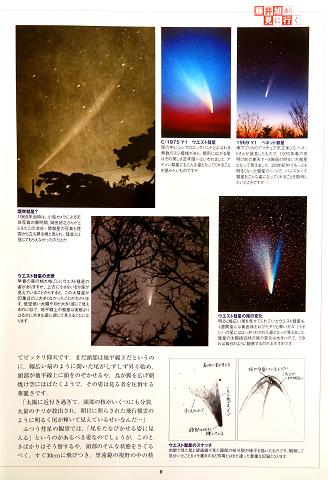

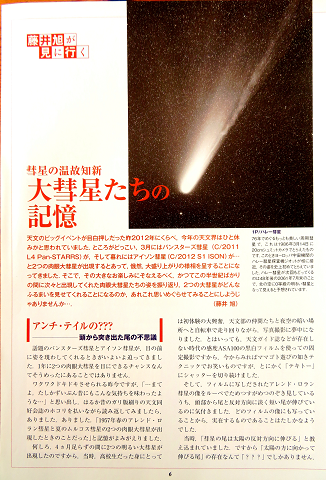

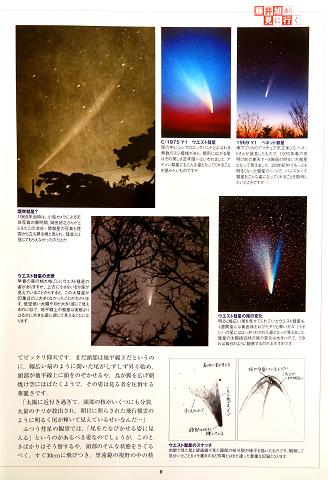

↑ 藤井旭が見に行く 大彗星たちの記憶。ハレーすい星の写真。

↑ 池谷・関彗星 C/1965 S1の紹介記事と写真。関勉さんと手作り望遠鏡。

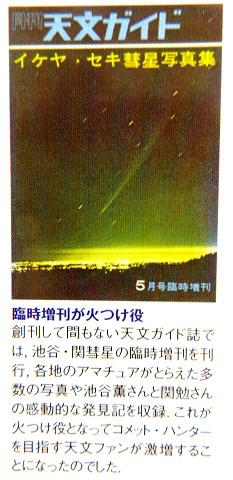

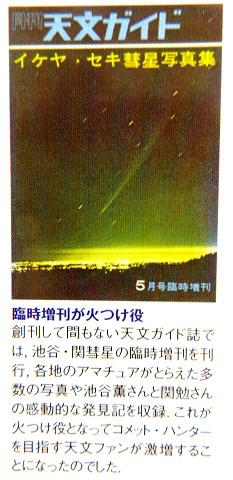

↑ 1965年6月5日に天文ガイド1965年7月号が創刊されたが、その年の秋に池谷・関彗星が到来があったので、5月臨時増刊が出た。これが火付け役となって、コメット・ハンターを目指す天文ファンが激増した。

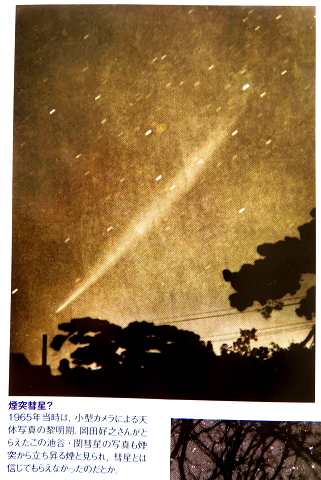

↑ 池谷・関彗星 C/1965 S1。

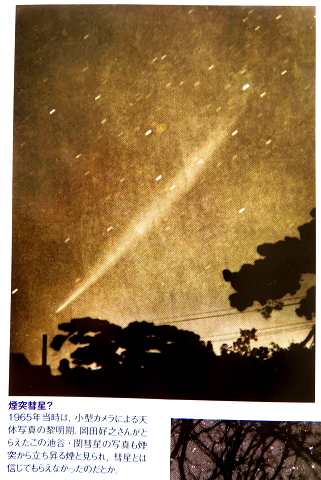

↑ 1965年当時は、小型カメラによる天体写真の黎明期。岡田好之さんがとらえたこの池谷・関彗星の写真も煙突から立ち昇る煙とみられ、彗星とは信じてもらえなかった。

ーーーーーーーーーーーー

↑ 月刊天文ガイド 2015年8月号/誠文堂新光社。

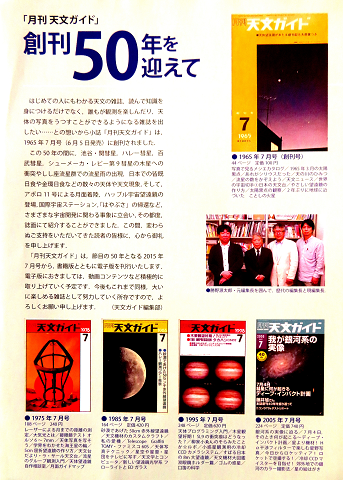

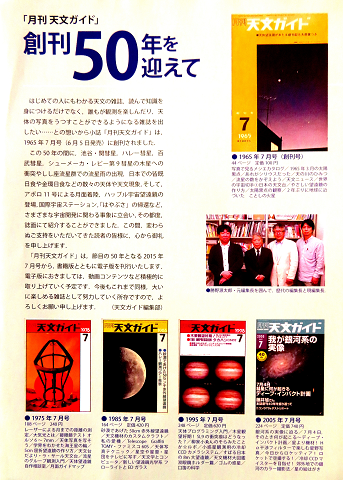

↑ 天文ガイド 創刊50周年。

↑ 「月刊天文ガイド 創刊50年を迎えて」

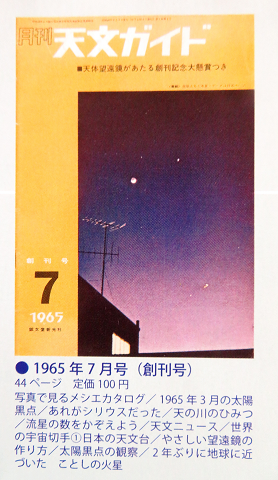

はじめての人にもわかる天文の雑誌、読んで知識を身につけるだけでなく、誰もが観測を楽しんだり、天体の写真をうつすことができるようになる雑誌を出したい...との想いから小誌「月刊天文ガイドは、1965年7月号(6月5日発売)に創刊されました。

↑ 1965年6月5日発売の1965年7月号(創刊号)。天体望遠鏡があたる創刊記念大懸賞つき。

↑ 創刊50周年 私が選ぶ「天文ガイド」この記事。

1966年1月号。”今世紀最大”とまでいわれた長い尾を持つ池谷・関彗星 C/1965 S1 (旧仮符号 1965f)

を1965年11月4日にとらえた写真が表紙を飾った。

↑ 月刊天文ガイド 1966年1月号 池谷・関彗星が表紙。

↑ 1966年1月号に掲載された関勉氏による「私の彗星探索法」。関氏が実践している彗星探索法を紹介。探索を行う人への具体的なアドバイスも綴られている。

↑ 1966年3月号に掲載された池谷薫氏による「私の望遠鏡」。池谷氏が反射鏡研磨を始めたころから、池谷・関彗星C/1965 S1を発見した口径21cmの反射経緯台を作るまでが紹介されている。

↑ 藤井旭が見に行く 実に個人的なかかわり合いの中での天文ガイド創刊50周年。

↑ 天文ガイド創刊の経緯、100円で販売し始めた事、発売後すぐに池谷・関彗星が登場して、倍々ゲームのように発行部数が増えていったことなど色々と書いてあり、読むと面白い。

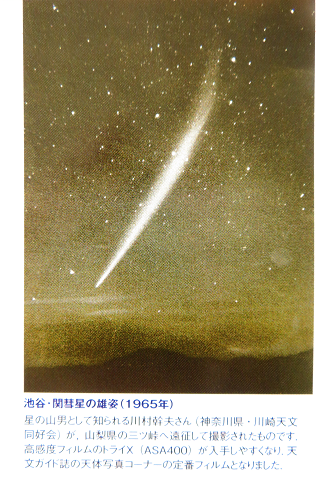

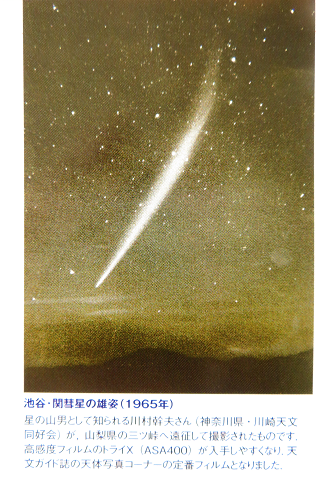

↑ 池谷・関彗星の雄姿(1965年)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑ 天体写真の写し方/藤井旭/誠文堂新光社/1970年8月15日発行。

天体写真を撮るときに、何度も読み返した本。ボロボロになった。

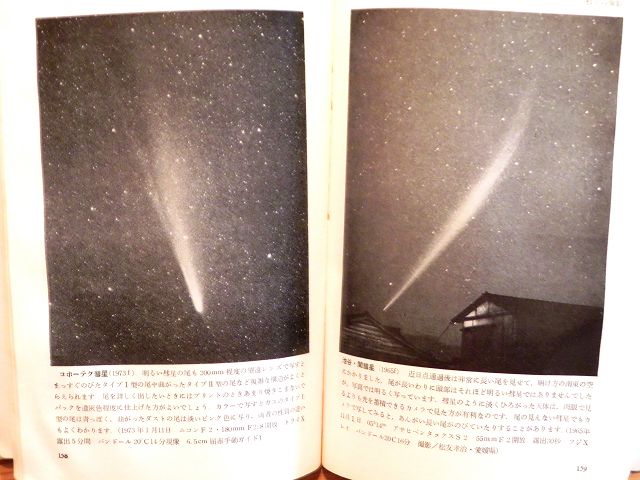

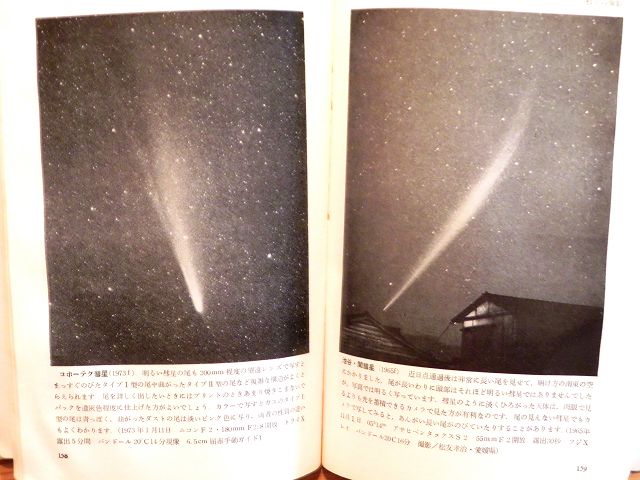

↑ P158~159。左:コホーテク彗星(1973f)、右:池谷・関彗星(1965f)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑ 藤井旭の天体写真教室/藤井旭/誠文堂新光社/1976年11月1日発行。

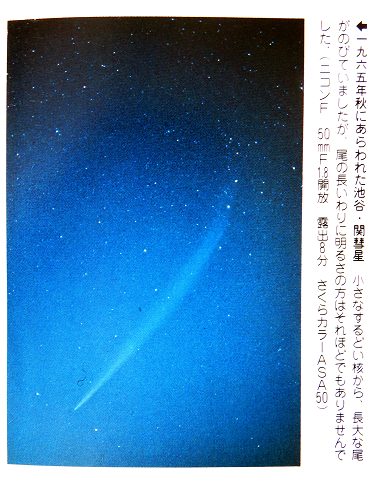

P65 彗星を写そう 1965年秋にあらわれた池谷・関彗星。

お二人とも、この彗星がそれぞれ3個目の発見で、それ以降も多くの彗星を発見されています。

池谷・関彗星 C1965 S1は、細長い楕円軌道上を1,000年単位で回る「クロイツ群」と呼ばれる彗星の仲間で、太陽に大接近する特徴があります。そのため、池谷・関彗星は明るくて尾の長い大彗星となり、多くの人たちが彗星探索に興味を持つきっかけとなったと言われています。

私は池谷・関彗星 C1965 S1が発見された1965年に生まれました。小学校3年生の時に顕微鏡を買ってもらい、プレパラートで虫や花の標本を作ったり、池や川の水をすくっては顕微鏡で見ていました。材料を薄く切るのが難しいので何度も繰り返したり、色々な染色液を試してみたり、トンボの眼などにボンドを塗り、乾いた膜を顕微鏡で見るスンプ法も行いました。

広島そごうの中にあった田中のメガネで顕微鏡の材料を買っていましたが、そこに飾ってある天体望遠鏡を見て、だんだん星に興味がでてきました。小学5年生の時にビクセンのポラリス8L(8センチ屈折赤道儀)を親に買ってもらい、惑星や星雲星団を眺めるのが楽しくて仕方がありませんでした。

天文ガイドや星の本を買っては読んでいたのですが、彗星となると必ず「池谷・関彗星」が紹介されていました。彗星発見に関する記事を読むと、彗星捜索の考え方やドラマが分かり、とても面白かったです。

大学に入ると、色々と忙しくなり星から離れました。屈折望遠鏡も引っ越しの時に処分し、星と関わりの無い生活が長く続いていたのですが、15年くらい前、子供の小学校で天体観測のお世話をする機会があり、それがきっかけで20センチの反射ドブソニアン望遠鏡を購入し、少しづつ星の観望をするようになりました。

彗星に関する本ですが、「新彗星発見に挑む/えびなみつる著/誠文堂新光社/2011年4月30日発行」のP28~30にあった関勉さんの記載部分は、とても心に残りました。一部を下記紹介します。

捜索を始めた関さんだが、当初の10年間は新彗星発見にたどり着くことはなかった。「発見したい、発見したい!とあがくような気持の10年間だった」という。しかし、成果はあがらず、気が付けば関さんは20歳代のほとんどを彗星捜索に費やしていた。

「再び捜索を始められたのは何かきっかけがあったのでしょうか?」と聞くと、「”何もしていない自分”のほうが辛くなってきました。10年間は確かに辛くもあったが夢があった。今、星から離れてしまった自分の、夢のない人生は、なんてつまらんものだろう、そう思えてきたんですね」と関さんは当時の心境を振り返った。

~ 1961年、再び望遠鏡を手にした関さんは、わずか二か月後に最初の彗星発見を成し遂げる。

ーーーーーーーーー

本棚に入れている本より。

↑ 科学のアルバム50 彗星 ほうき星のひみつ/藤井旭(あきら)/あかね書房/1976年3月31日

↑ 藤井旭さんの紹介。写真は白河天体観測所。

藤井旭さんの本や天文ガイドの記事は、今まで沢山読んだ。

↑ P6 彗星の通り道は”楕円軌道”。

↑ P6 1965年秋、明け方の東の空に美しい姿をみせた池谷・関彗星。

↑ P6 池谷・関彗星の星座の中の動き。

↑ P8 小さな核と、そのまわりをぼんやりとりまくコマ、長くのびる尾、これが彗星の標準型。

彗星が太陽に一番近づくところを近日点(きんじつてん)という。

1965年10月21日、太陽の表面からわずか50万㎞のところを、秒速500㎞のすごいスピードでまわる池谷・関彗星。彗星の動きは、近日点を通過するときに、もっとも速くなる。

↑ 1965年、池谷・関彗星。尾の長さは、なんと1億㎞以上にも達している。

↑ 1965年秋に現れた池谷・関彗星の軌道の様子。この彗星は、1965年9月19日の明け方、静岡県の池谷薫(いけやかおる)さんと高知県の関勉(せきつとむ)さんによって、ほとんど同時に発見された。

発見されたときは8等級くらいだったが、太陽に接近するにつれて明るくなり、10月21日には太陽の表面からわずか50万㎞の所に来て、昼間の空に見えるほど明るくなった。

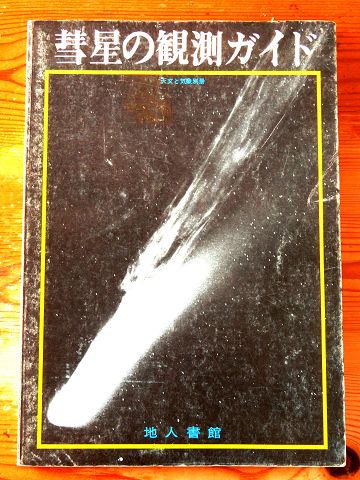

↑ 彗星の観測ガイド 天文と気象別冊/地人書館/昭和51(1976年2月10日発行)

関勉さんの記事が3本掲載されていた。

「発見こそアマチュアの彗星観測」、「銘記すべき彗星発見7つの心得」、「内外の彗星情報提供者のプロフィール」。

ーーーーーーーーーーーー

↑ 私の新彗星発見記/「天文ガイド」編集部/誠文堂新光社/1979年12月20日発行。

↑ 目次紹介。

「P189 イケヤ・セキ彗星の発見事情 池谷薫」

「P195 セキ彗星発見までの長い夜 関勉」

↑ P189 イケヤ・セキ彗星の発見事情 池谷薫

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑ 新彗星発見に挑む/えびなみつる著/誠文堂新光社/

↑ 目次 P24 関勉さん 多くの天文ファンを生んだ池谷・関彗星。

↑ 目次 P264 池谷薫さん 鏡の研磨と捜索は車の両輪。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑ 月刊天文ガイド 2011年1月号/誠文堂新光社。

↑ 池谷・村上彗星 C/2010 V1 発見!

池谷薫さん、村上茂さん、眼脂で新彗星発見の快挙。

↑ 池谷薫さんと村上茂樹さんの紹介記事。

ーーーーーーーーーーーーーー

↑ 月刊天文ガイド 2013年3月号/誠文堂新光社。

↑ 藤井旭が見に行く 大彗星たちの記憶。ハレーすい星の写真。

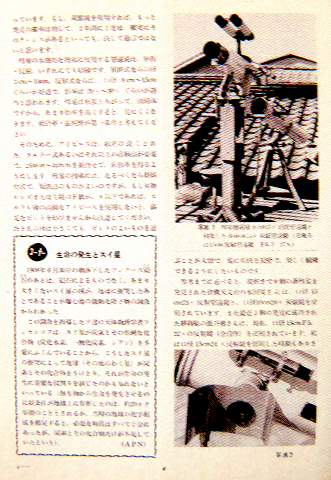

↑ 池谷・関彗星 C/1965 S1の紹介記事と写真。関勉さんと手作り望遠鏡。

↑ 1965年6月5日に天文ガイド1965年7月号が創刊されたが、その年の秋に池谷・関彗星が到来があったので、5月臨時増刊が出た。これが火付け役となって、コメット・ハンターを目指す天文ファンが激増した。

↑ 池谷・関彗星 C/1965 S1。

↑ 1965年当時は、小型カメラによる天体写真の黎明期。岡田好之さんがとらえたこの池谷・関彗星の写真も煙突から立ち昇る煙とみられ、彗星とは信じてもらえなかった。

ーーーーーーーーーーーー

↑ 月刊天文ガイド 2015年8月号/誠文堂新光社。

↑ 天文ガイド 創刊50周年。

↑ 「月刊天文ガイド 創刊50年を迎えて」

はじめての人にもわかる天文の雑誌、読んで知識を身につけるだけでなく、誰もが観測を楽しんだり、天体の写真をうつすことができるようになる雑誌を出したい...との想いから小誌「月刊天文ガイドは、1965年7月号(6月5日発売)に創刊されました。

↑ 1965年6月5日発売の1965年7月号(創刊号)。天体望遠鏡があたる創刊記念大懸賞つき。

↑ 創刊50周年 私が選ぶ「天文ガイド」この記事。

1966年1月号。”今世紀最大”とまでいわれた長い尾を持つ池谷・関彗星 C/1965 S1 (旧仮符号 1965f)

を1965年11月4日にとらえた写真が表紙を飾った。

↑ 月刊天文ガイド 1966年1月号 池谷・関彗星が表紙。

↑ 1966年1月号に掲載された関勉氏による「私の彗星探索法」。関氏が実践している彗星探索法を紹介。探索を行う人への具体的なアドバイスも綴られている。

↑ 1966年3月号に掲載された池谷薫氏による「私の望遠鏡」。池谷氏が反射鏡研磨を始めたころから、池谷・関彗星C/1965 S1を発見した口径21cmの反射経緯台を作るまでが紹介されている。

↑ 藤井旭が見に行く 実に個人的なかかわり合いの中での天文ガイド創刊50周年。

↑ 天文ガイド創刊の経緯、100円で販売し始めた事、発売後すぐに池谷・関彗星が登場して、倍々ゲームのように発行部数が増えていったことなど色々と書いてあり、読むと面白い。

↑ 池谷・関彗星の雄姿(1965年)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑ 天体写真の写し方/藤井旭/誠文堂新光社/1970年8月15日発行。

天体写真を撮るときに、何度も読み返した本。ボロボロになった。

↑ P158~159。左:コホーテク彗星(1973f)、右:池谷・関彗星(1965f)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑ 藤井旭の天体写真教室/藤井旭/誠文堂新光社/1976年11月1日発行。

P65 彗星を写そう 1965年秋にあらわれた池谷・関彗星。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[星 / Stars] カテゴリの最新記事

-

ポン・ブルックス彗星を撮影(2024年4月10… 2024.04.21 コメント(2)

-

ポン・ブルックス彗星見えず(2024年3月16日) 2024.03.16

-

星空への招待/福島県浄土平・自転車旅行… 2023.02.13 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(195)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(89)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(32)ペット / Pet

(43)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.