PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 電動アシスト自転車で

国道1号の鳥井戸橋交差点から鶴嶺八幡宮の松並木の参道を北上。

鶴嶺八幡宮(つるみねはちまんぐう)

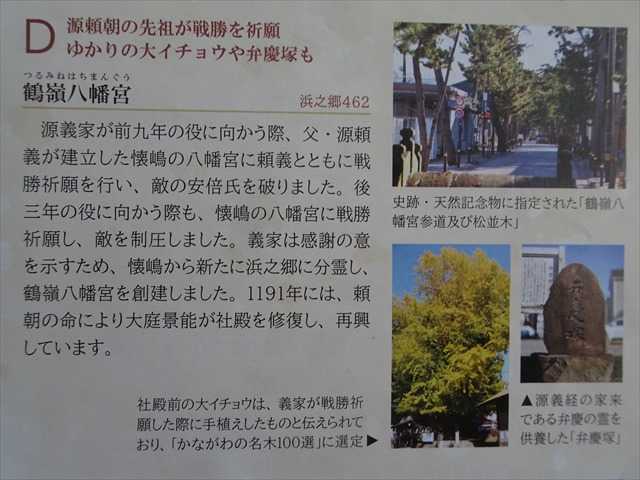

源頼朝の先祖が戦勝を祈願、ゆかりの大イチョウや弁慶塚も。

源義家が前九年の役に向かう際、父・源頼義が建立した懐嶋の八幡宮に頼義とともに戦勝祈願を

行い、敵の安倍氏を破りました。後三年の役に向かう際も、懐嶋の八幡宮に戦勝祈願し、敵を制

圧しました。義家は感謝の意を示すため、懐嶋から新たに浜之郷に分霊し、鶴嶺八幡宮を創建し

ました。1191年には、頼朝の命により大庭景能が社殿を修復し、再興しています。

2月24日(木) 15:00

参道脇に建つ石像群。

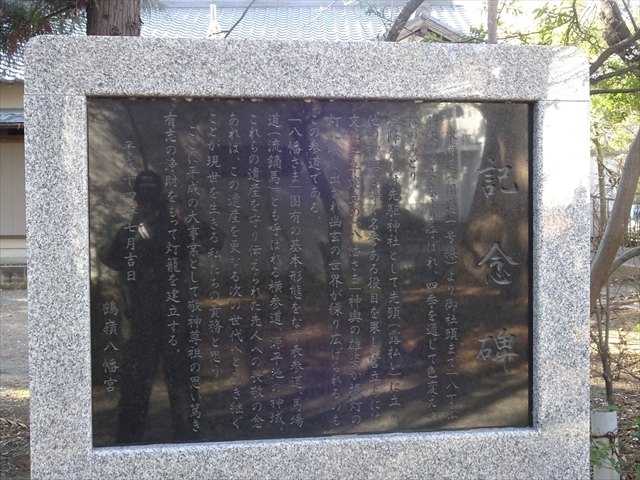

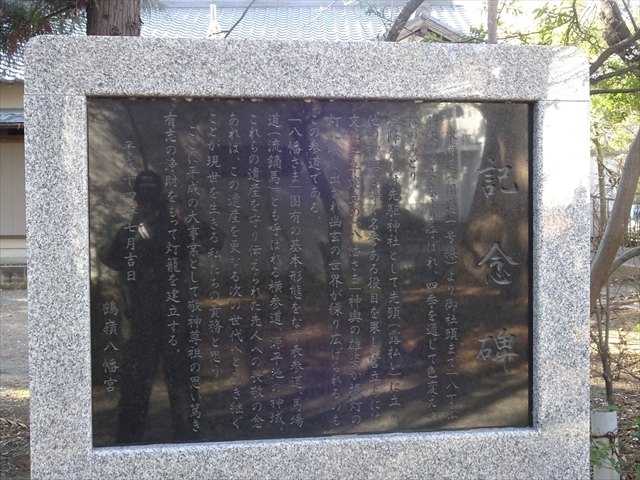

記念碑

のみどり。

浜降祭には先駆神社として先頭(露払い)に立ち他の神輿を導く名誉ある役目を果し、宮立ちには

文化三年建立の「八幡さま」神輿の雄姿が提灯の灯に映し出され幽玄の世界が繰り広げられるの

もこの参道である。

「八幡さま」固有の基本形態をなす表参道、馬場道(流鏑馬)とも呼ばれる横参道、源平池の神域。

これらの遺産を守り伝えられた先人への畏敬の念あれば、この遺産を更なる次の世代へと引き継

ぐことが現世を生きる私たちの責務と思う。

ここに平成の大事業として敬神尊祖の思い篤き有志の浄財をもって灯籠を建立する。

平成十四年七月吉日

鶴嶺八幡宮

道祖神

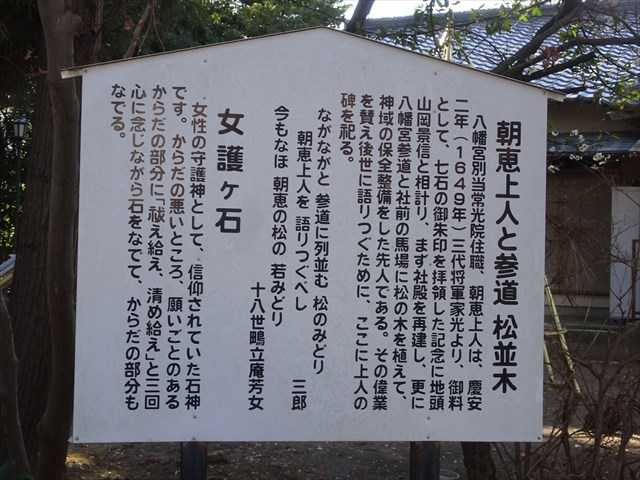

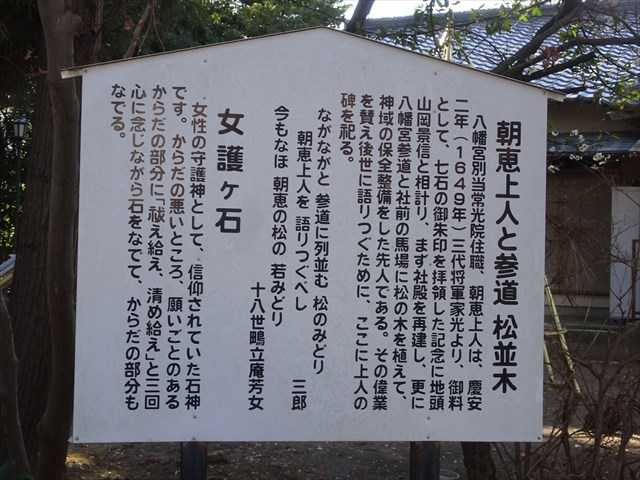

朝恵上人と参道 松並木

印を拝領した記念に地頭山岡景信と相計り、まず社殿を再建し、更に八幡宮参道と社前の馬場

に松の木を植えて、神域の保全整備をした先人である。その偉業を賛え後世に語りつぐために、

こに上人の碑を祀る。

ながながと 参道に列並む 松のみどり 朝恵上人を 語りつぐべし 三郎

今もなほ 朝恵の松の 若みどり 十八世鴫立庵芳女

女護ヶ石

の部分に「祓え給え、清め給え」と三回心に念じながら石をなでて、からだの部分もなでる。

左に、「女護ヶ石」、右に、「朝恵上人と参道 松並木」の句碑。

手前に「授かり石」

句碑には、

「ながながと 参道に列並む 松のみどり 朝恵上人を 語りつぐべし 三郎」

「今もなほ 朝恵の松の 若みどり 十八世鴫立庵芳女」

7月の浜降祭にはこの参道を神輿をかついで海岸へ行く。

鶴嶺八幡宮

所在地:神奈川県茅ケ崎市浜之郷462

境内には大イチョウが聳える。駐車場は境内の前に数台分ある。

鶴嶺八幡宮のイチョウ

境内の右側に鐘楼。

神楽殿

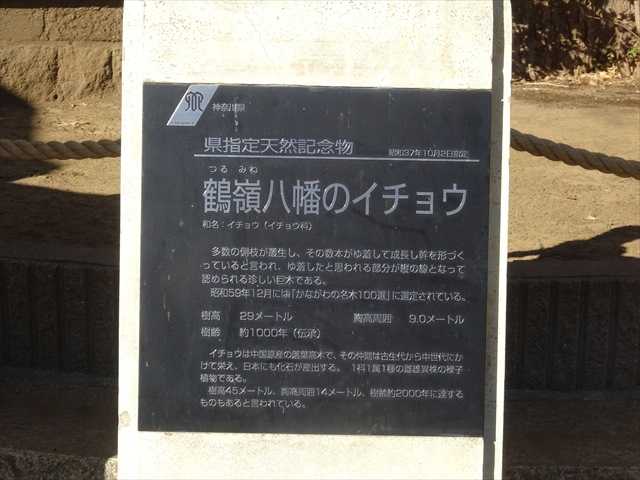

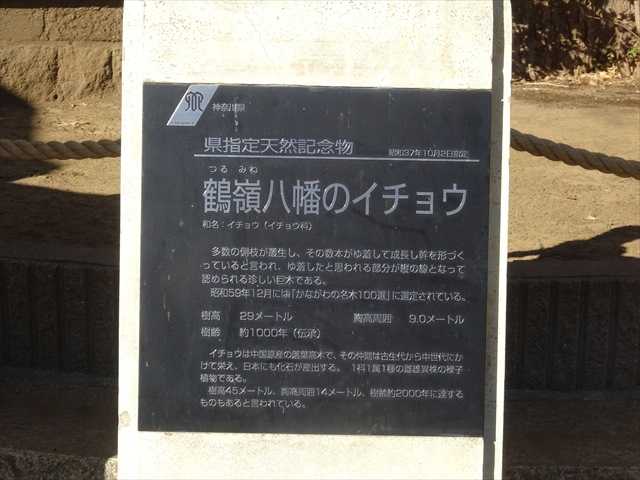

県指定天然記念物 昭和37年10月2日指定

「鶴嶺八幡のイチョウ」 和名:イチョウ(イチョウ科)

多数の側枝が叢成し、その数本がゆ着して成長し幹を形づくっていると言われ、ゆ着したと思

われる部分が縦の線となって認められる珍しい巨木である。昭和59年12月には「かながわの名

木100選」に選定されている。

樹高:29メートル、胸高周囲:9.0メートル、樹齢:約1000年(伝承)

イチョウは中国原産の落葉高木で、その仲間は古生代から中世代にかけて栄え、日本にも化石

が産出する。1科1属1種の雌雄異株の裸子植物である。

樹高45メートル、胸高周囲14メートル、樹齢約2000年に達するものもあると言われている。

鶴岡八幡宮の大イチョウ

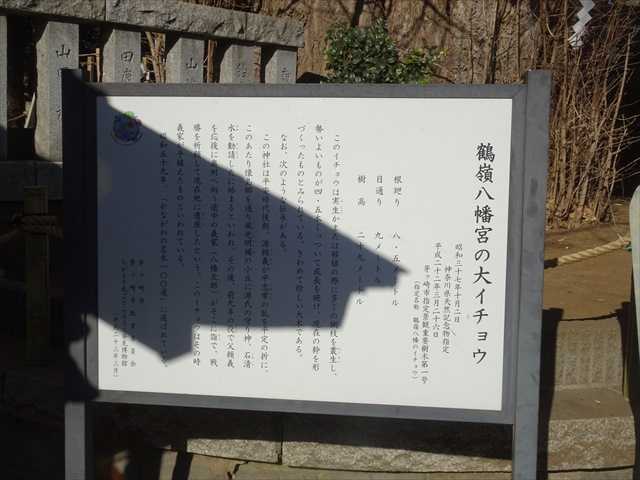

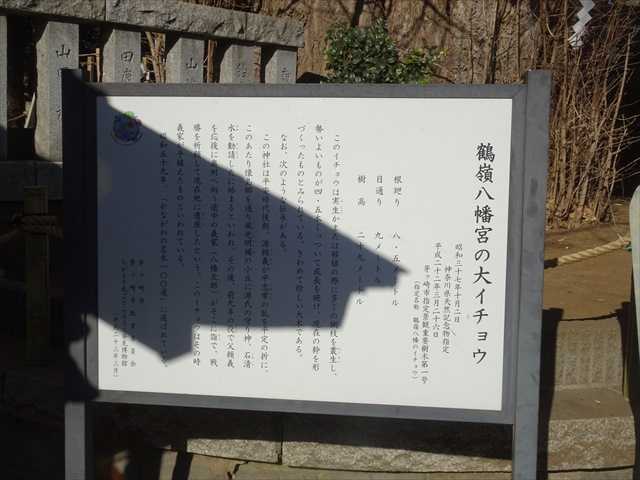

昭和三十七年十月二日 神奈川県天然記念物指定

平成二十二年三月二十六日 茅ヶ崎市指定景観重要樹木第一号

(指定名称 鶴嶺八幡のイチョウ)

根廻り 八・五メートル

目通り 九メートル

樹 高 二十九メートル

このイチョウは実生かまたは移植の際に多くの側枝を叢生し、勢いよいものが四・五本くっつ

いて成長を続け、現在の幹を形づくったものとみられている。きわめて珍しい大木である。

なお、次のような伝承がある。

この神社は平安時代後期、源頼義が平忠常の乱を平定の折に、このあたり懐島郷を通り風光明

媚の小丘に源氏の守り神、石清水を勧請したに始まるといわれ、その後、前九年の役で父頼義

を応援に奥州へ向う途中の義家(八幡太郎)がそこに詣で、戦勝を祈願して現在地に遷座したと

いう。このイチョウはその時義家が手植えたものといわれている。

昭和五十九年、「かながわの名木100選」に選ばれている。

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市教育委員会

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館

(平成二十三年三月)

手水舎の後方に大イチョウが聳える。

鶴嶺八幡宮の拝殿。

鶴嶺八幡宮

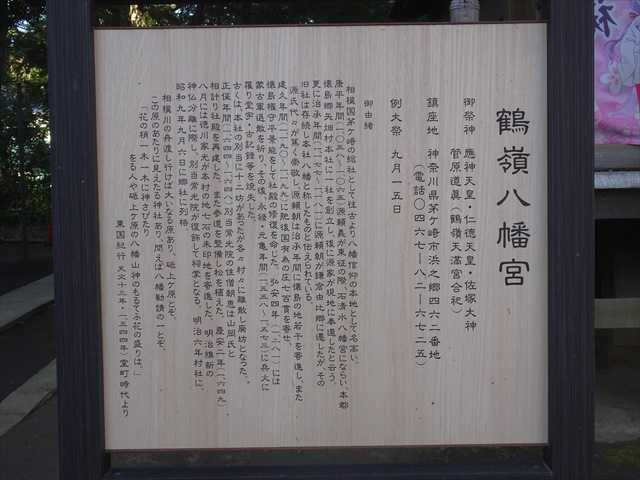

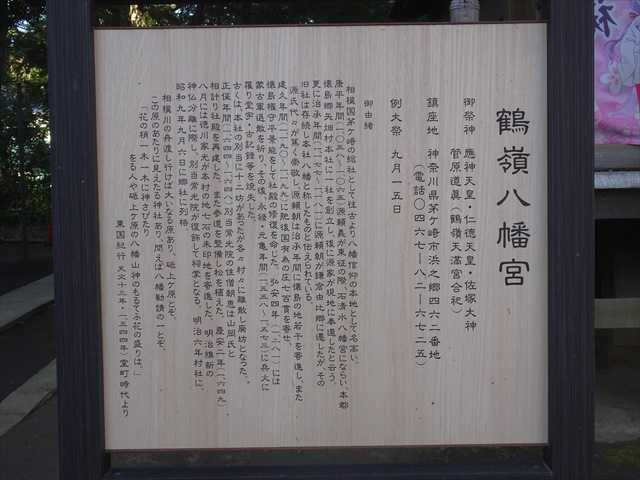

御祭神 應神天皇・仁徳天皇・佐塚大神・菅原道真(鶴嶺天満宮合祀)

鎮座地 神奈川県茅ケ崎市浜之郷462番地 (電話0467-82-6725)

例祭日 九月一五日

御由緒

相模国茅ヶ崎の総社として往古より八幡信仰の本地として名高い。

康平年間(1058~1065)源頼義が東征の際、石清水八幡宮にならい、本郡懐島郷矢畑村本社に

一社を創立し、後に源家が現地に奉還したと云う。更に治承年間(1177~1181)に源頼朝が鎌

倉由比郷に遷したが、その旧社は存続し本社八幡と称したものと伝えられている。

源氏代々が篤く崇敬し、源頼朝は治承年間に懐島の地若干を寄進し、また建久年間(1190~1

199)に肥後国有為の庄七百貫を寄せ、懐島権守平景能をして社殿の修復を命じた。弘安四年

(1281)には蒙古軍退散を祈り、その後、永禄・元亀年間(1558~1573)に兵火に罹り堂宇・

古記録等を焼失した。

古くは、本社の別当に十二坊があったが各々村々に離散し廃坊となった。正保年間(1644~

1648)別当常光院の住僧朝恵は山岡氏と相計り社殿を再建した。また参道を整備し松を植えた。

慶安二年(1649)八月には徳川家光が本村の地七石の朱印地を寄進した。明治維新の神仏分離に

際し、別当常光院が復飾して祠掌となる。明治六年村社に、昭和九年九月六日に郷社に列格。

相模川の舟渡し行けば大いなる原あり、砥上ケ原とぞ。

この原のあたりに見えたる神社あり、問えば八幡勧請の一とぞ。

「花の梢一木一木に神さびたり をる人や砥上ケ原の八幡山神のもるてふ花の盛りは。」

東国紀行(天文十三年・一五四四)室町時代より

拝殿前から南方向の境内、参道を望む。

社殿の左側に「淡嶋神社」「神輿殿」。

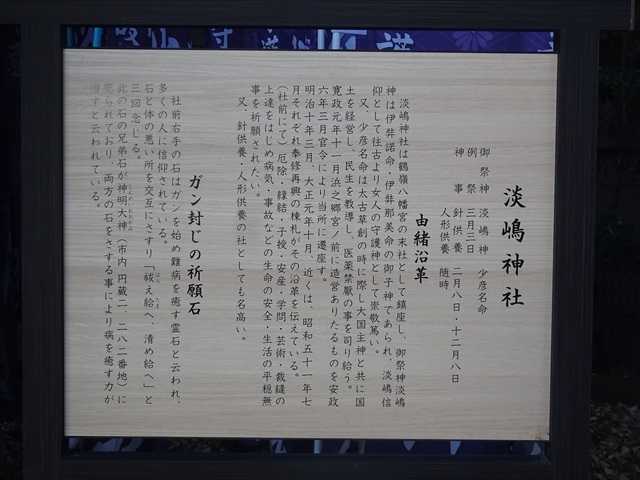

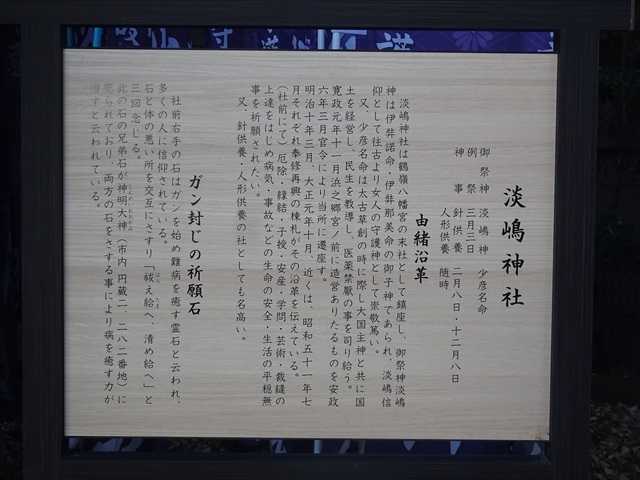

淡嶋神社

御祭神 淡嶋神 少彦名命

例 祭 三月三日

神 事 針供養 二月八日・十二月八日

人形供養 随時

由緒沿革

淡嶋神社は鶴嶺八幡宮の末社として鎮座し、御祭神淡嶋神は伊弉諾命・伊弉那美命の御子神で

あられ、淡嶋信仰として往古より女人の守護神として崇敬篤い。

又、少彦名命は太古草創の時に際し大国主神と共に国土を経営し、民生を教導し、医薬禁厭の

事を司り給う。寛政元年十一月浜之郷宮ノ前に造営ありたるものを安政六年三月官令により当

所に遷座す。

明治十年三月、大正元年十月、近くは、昭和五十一年七月それぞれ奉修再興の棟札がその沿革

を伝えている。(社前にて)厄除・縁結・子授・安産・学問・芸術・裁縫の上達をはじめ病気・

事故などの生命の安全・生活の平穏無事を祈願されたい。

又、針供養・人形供養の社としても名高い。

ガン封じの祈願石

淡嶋神社の前に「がん封じ」の石。

社前右手の石はガンを始め難病を癒す霊石と云われ、多くの人に信仰されている。

石と体の悪い所を交互にさすり「祓え給え、清め給へ」と三回念じる。

此の石の兄弟石が神明大神(市内 円蔵2282番地)に祀られており、両方の石をさする事により

病を癒す力が増すと云われている。

針 塚

針供養 二月八日・十二月八日。

神輿殿。

鶴嶺八幡宮の社殿。

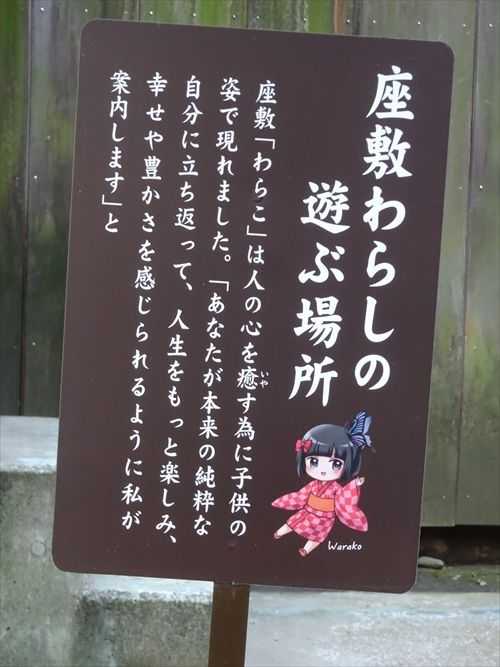

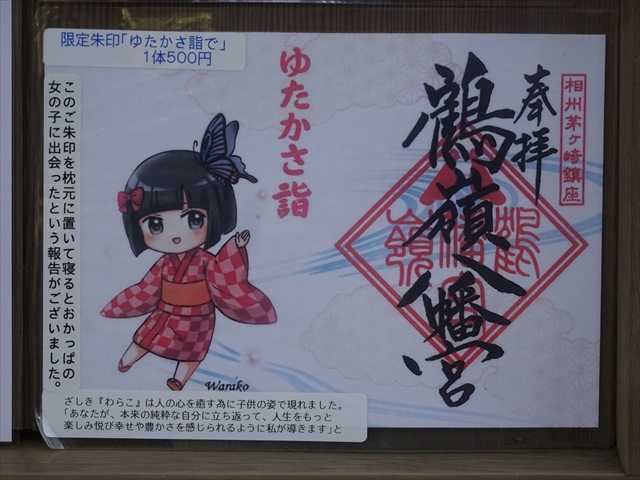

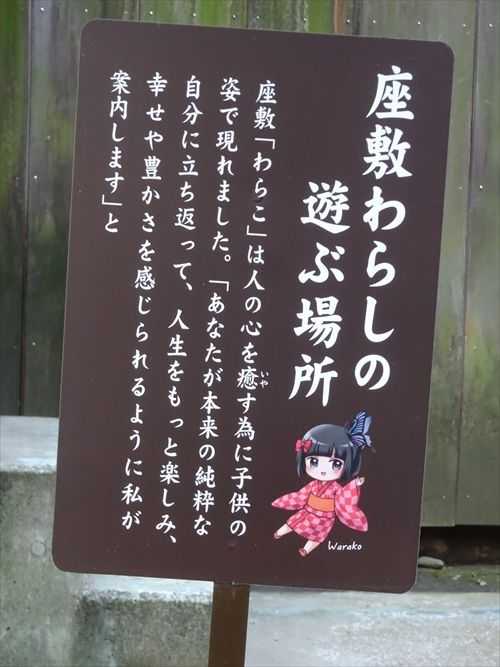

本殿横に「座敷わらしの遊ぶ場所」。

座敷わらしの遊ぶ場所

座敷「わらこ」は人の心を癒す為に子供の姿で現れました。「あなたが本来の純粋な

自分に立ち返って、人生をもっと楽しみ、幸せや豊かさを感じられるように私が案内

します」と。

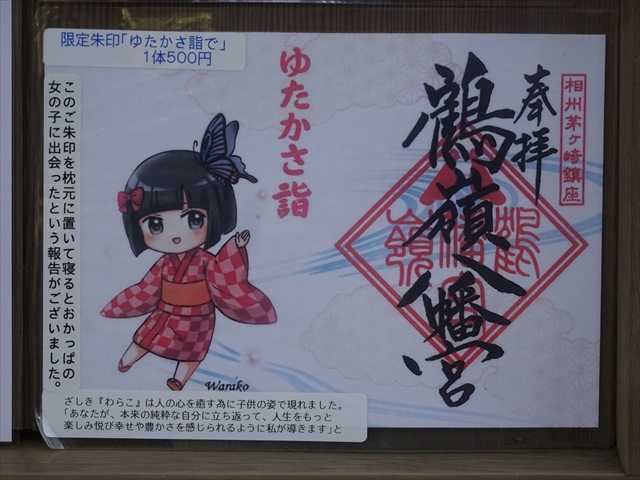

限定朱印「ゆたかさ詣で」 1体 500円

このご朱印を枕元に置いて寝るとおかっぱの女の子に出会ったという報告がございました。

拝殿の左奥に、「鉾宮神社」。

鉾宮神社(ほこのみやじんじゃ)

◇ 御祭神 須佐之男命 古刀比羅命

◇ 御利益 厄除・疫病退散 開運・縁結び

右奥には赤の幟が立つ、「鶴嶺稲荷神社」。

鳥居の扁額、「鶴嶺稲荷神社」。

鶴嶺稲荷神社

◇ 御祭神 宇迦之○○大神

◇ 御利益 商売繁昌・家内安全・社運繁昌・金運向上

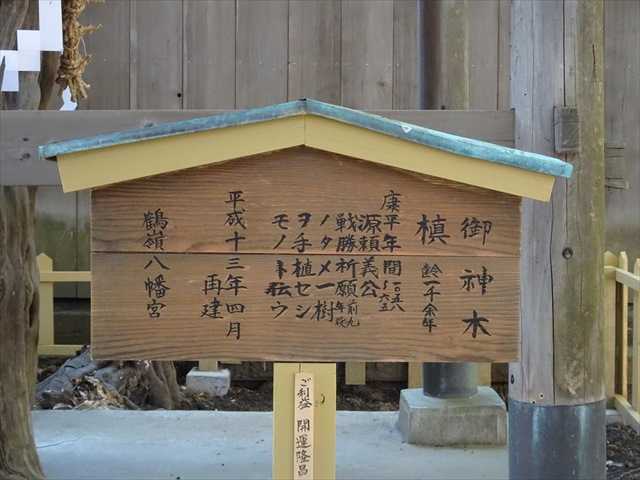

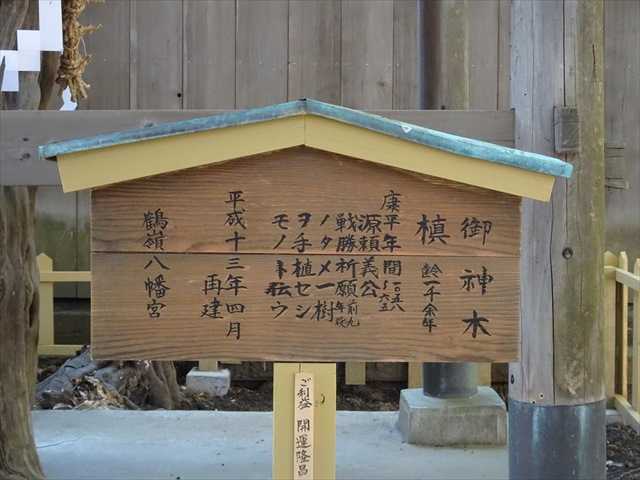

社殿の右側に「御神木 槇」。

御神木 槇 樹齢一千余年

康平年間(1058~1065)

源頼義公 戦勝祈願 前九年役ノタメ一樹ヲ手植セシモノト云ウ

平成十三年四月再建

鶴嶺八幡宮

枯れたため風雨を避けるため屋根の下に保存されている。

15:20

懐嶋山龍前院の石柱が建つ。

龍前院六地蔵

所在地:神奈川県茅ケ崎市浜之郷425番地

15:45

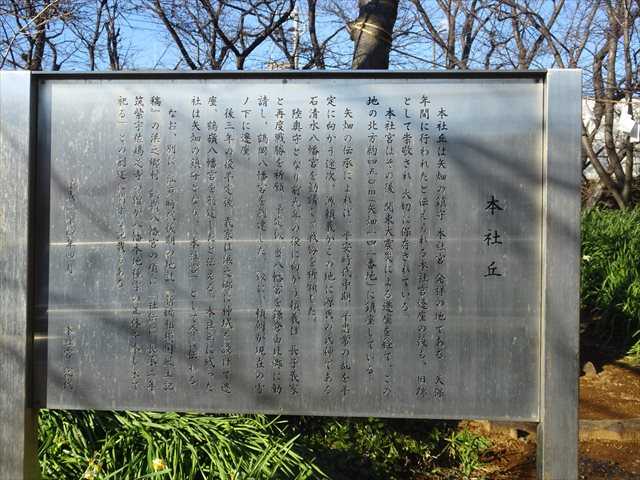

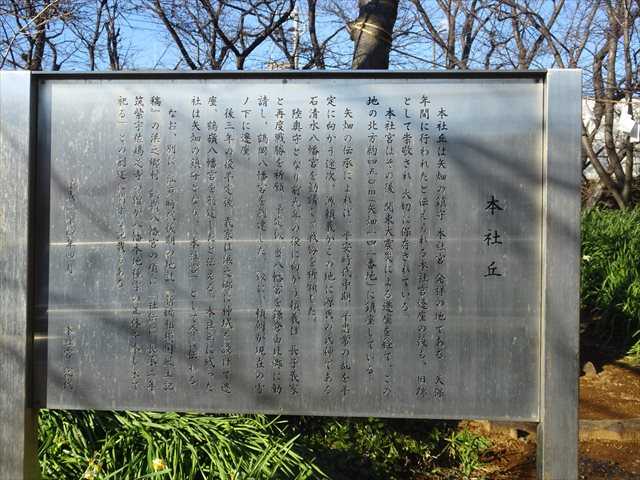

住宅街の中にある「本社丘(ほんじゃがおか)」

地元の人は「蛇塚、ぽんぽこ山」と言っているとのこと。サクラの木が十数本ある。

小さな石祠が建てられている。

本社丘(ほんじゃがおか)

本社丘は矢畑の鎮守 本社宮 発祥の地である。天保年間に行われたと伝えられる本社宮遷座の

後も、旧跡として崇敬され大切に保存されている。本社宮はその後、関東大震災による遷座を

経て、この地の北方約450m(矢畑142番地)に鎮座している。

矢畑の伝承によれば、平安時代中期 平忠常の乱を平定に向う途次、源頼義がこの地に源氏の

氏神である石清水八幡宮を勧請して戦勝を祈願した。

陸奥守となり前九年の役に向かう頼義は、長子義家と再度戦勝を祈願、平定後、当八幡宮を

鎌倉由比郷に勧請し、鶴岡八幡宮を創建した。後に、頼朝が現在の雪ノ下に遷座。

後三年の役平定後、義家は浜之郷に神域を設けて遷座、鶴嶺八幡宮を創建したと伝える。本社

丘に残った社は矢畑の鎮守となり、「本社宮」として今に伝わる。

なお、別に江戸時代後期の地誌『新編相模国風土記稿』の浜之郷村鶴嶺八幡宮の項に「社伝に

長承二年筑紫宇佐鶏足寺の僧が八幡本地種字の正体を奉じ来て祀る」との創建に関する記載も

ある。

平成二十四年四月 本社宮 総代

小高い丘になっておりスイセン、サクラの木。

ー 続く ー

鶴嶺八幡宮(つるみねはちまんぐう)

源頼朝の先祖が戦勝を祈願、ゆかりの大イチョウや弁慶塚も。

源義家が前九年の役に向かう際、父・源頼義が建立した懐嶋の八幡宮に頼義とともに戦勝祈願を

行い、敵の安倍氏を破りました。後三年の役に向かう際も、懐嶋の八幡宮に戦勝祈願し、敵を制

圧しました。義家は感謝の意を示すため、懐嶋から新たに浜之郷に分霊し、鶴嶺八幡宮を創建し

ました。1191年には、頼朝の命により大庭景能が社殿を修復し、再興しています。

2月24日(木) 15:00

参道脇に建つ石像群。

記念碑

のみどり。

浜降祭には先駆神社として先頭(露払い)に立ち他の神輿を導く名誉ある役目を果し、宮立ちには

文化三年建立の「八幡さま」神輿の雄姿が提灯の灯に映し出され幽玄の世界が繰り広げられるの

もこの参道である。

「八幡さま」固有の基本形態をなす表参道、馬場道(流鏑馬)とも呼ばれる横参道、源平池の神域。

これらの遺産を守り伝えられた先人への畏敬の念あれば、この遺産を更なる次の世代へと引き継

ぐことが現世を生きる私たちの責務と思う。

ここに平成の大事業として敬神尊祖の思い篤き有志の浄財をもって灯籠を建立する。

平成十四年七月吉日

鶴嶺八幡宮

道祖神

朝恵上人と参道 松並木

印を拝領した記念に地頭山岡景信と相計り、まず社殿を再建し、更に八幡宮参道と社前の馬場

に松の木を植えて、神域の保全整備をした先人である。その偉業を賛え後世に語りつぐために、

こに上人の碑を祀る。

ながながと 参道に列並む 松のみどり 朝恵上人を 語りつぐべし 三郎

今もなほ 朝恵の松の 若みどり 十八世鴫立庵芳女

女護ヶ石

の部分に「祓え給え、清め給え」と三回心に念じながら石をなでて、からだの部分もなでる。

左に、「女護ヶ石」、右に、「朝恵上人と参道 松並木」の句碑。

手前に「授かり石」

句碑には、

「ながながと 参道に列並む 松のみどり 朝恵上人を 語りつぐべし 三郎」

「今もなほ 朝恵の松の 若みどり 十八世鴫立庵芳女」

7月の浜降祭にはこの参道を神輿をかついで海岸へ行く。

鶴嶺八幡宮

所在地:神奈川県茅ケ崎市浜之郷462

境内には大イチョウが聳える。駐車場は境内の前に数台分ある。

鶴嶺八幡宮のイチョウ

境内の右側に鐘楼。

神楽殿

県指定天然記念物 昭和37年10月2日指定

「鶴嶺八幡のイチョウ」 和名:イチョウ(イチョウ科)

多数の側枝が叢成し、その数本がゆ着して成長し幹を形づくっていると言われ、ゆ着したと思

われる部分が縦の線となって認められる珍しい巨木である。昭和59年12月には「かながわの名

木100選」に選定されている。

樹高:29メートル、胸高周囲:9.0メートル、樹齢:約1000年(伝承)

イチョウは中国原産の落葉高木で、その仲間は古生代から中世代にかけて栄え、日本にも化石

が産出する。1科1属1種の雌雄異株の裸子植物である。

樹高45メートル、胸高周囲14メートル、樹齢約2000年に達するものもあると言われている。

鶴岡八幡宮の大イチョウ

昭和三十七年十月二日 神奈川県天然記念物指定

平成二十二年三月二十六日 茅ヶ崎市指定景観重要樹木第一号

(指定名称 鶴嶺八幡のイチョウ)

根廻り 八・五メートル

目通り 九メートル

樹 高 二十九メートル

このイチョウは実生かまたは移植の際に多くの側枝を叢生し、勢いよいものが四・五本くっつ

いて成長を続け、現在の幹を形づくったものとみられている。きわめて珍しい大木である。

なお、次のような伝承がある。

この神社は平安時代後期、源頼義が平忠常の乱を平定の折に、このあたり懐島郷を通り風光明

媚の小丘に源氏の守り神、石清水を勧請したに始まるといわれ、その後、前九年の役で父頼義

を応援に奥州へ向う途中の義家(八幡太郎)がそこに詣で、戦勝を祈願して現在地に遷座したと

いう。このイチョウはその時義家が手植えたものといわれている。

昭和五十九年、「かながわの名木100選」に選ばれている。

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市教育委員会

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館

(平成二十三年三月)

手水舎の後方に大イチョウが聳える。

鶴嶺八幡宮の拝殿。

鶴嶺八幡宮

御祭神 應神天皇・仁徳天皇・佐塚大神・菅原道真(鶴嶺天満宮合祀)

鎮座地 神奈川県茅ケ崎市浜之郷462番地 (電話0467-82-6725)

例祭日 九月一五日

御由緒

相模国茅ヶ崎の総社として往古より八幡信仰の本地として名高い。

康平年間(1058~1065)源頼義が東征の際、石清水八幡宮にならい、本郡懐島郷矢畑村本社に

一社を創立し、後に源家が現地に奉還したと云う。更に治承年間(1177~1181)に源頼朝が鎌

倉由比郷に遷したが、その旧社は存続し本社八幡と称したものと伝えられている。

源氏代々が篤く崇敬し、源頼朝は治承年間に懐島の地若干を寄進し、また建久年間(1190~1

199)に肥後国有為の庄七百貫を寄せ、懐島権守平景能をして社殿の修復を命じた。弘安四年

(1281)には蒙古軍退散を祈り、その後、永禄・元亀年間(1558~1573)に兵火に罹り堂宇・

古記録等を焼失した。

古くは、本社の別当に十二坊があったが各々村々に離散し廃坊となった。正保年間(1644~

1648)別当常光院の住僧朝恵は山岡氏と相計り社殿を再建した。また参道を整備し松を植えた。

慶安二年(1649)八月には徳川家光が本村の地七石の朱印地を寄進した。明治維新の神仏分離に

際し、別当常光院が復飾して祠掌となる。明治六年村社に、昭和九年九月六日に郷社に列格。

相模川の舟渡し行けば大いなる原あり、砥上ケ原とぞ。

この原のあたりに見えたる神社あり、問えば八幡勧請の一とぞ。

「花の梢一木一木に神さびたり をる人や砥上ケ原の八幡山神のもるてふ花の盛りは。」

東国紀行(天文十三年・一五四四)室町時代より

拝殿前から南方向の境内、参道を望む。

社殿の左側に「淡嶋神社」「神輿殿」。

淡嶋神社

御祭神 淡嶋神 少彦名命

例 祭 三月三日

神 事 針供養 二月八日・十二月八日

人形供養 随時

由緒沿革

淡嶋神社は鶴嶺八幡宮の末社として鎮座し、御祭神淡嶋神は伊弉諾命・伊弉那美命の御子神で

あられ、淡嶋信仰として往古より女人の守護神として崇敬篤い。

又、少彦名命は太古草創の時に際し大国主神と共に国土を経営し、民生を教導し、医薬禁厭の

事を司り給う。寛政元年十一月浜之郷宮ノ前に造営ありたるものを安政六年三月官令により当

所に遷座す。

明治十年三月、大正元年十月、近くは、昭和五十一年七月それぞれ奉修再興の棟札がその沿革

を伝えている。(社前にて)厄除・縁結・子授・安産・学問・芸術・裁縫の上達をはじめ病気・

事故などの生命の安全・生活の平穏無事を祈願されたい。

又、針供養・人形供養の社としても名高い。

ガン封じの祈願石

淡嶋神社の前に「がん封じ」の石。

社前右手の石はガンを始め難病を癒す霊石と云われ、多くの人に信仰されている。

石と体の悪い所を交互にさすり「祓え給え、清め給へ」と三回念じる。

此の石の兄弟石が神明大神(市内 円蔵2282番地)に祀られており、両方の石をさする事により

病を癒す力が増すと云われている。

針 塚

針供養 二月八日・十二月八日。

神輿殿。

鶴嶺八幡宮の社殿。

本殿横に「座敷わらしの遊ぶ場所」。

座敷わらしの遊ぶ場所

座敷「わらこ」は人の心を癒す為に子供の姿で現れました。「あなたが本来の純粋な

自分に立ち返って、人生をもっと楽しみ、幸せや豊かさを感じられるように私が案内

します」と。

限定朱印「ゆたかさ詣で」 1体 500円

このご朱印を枕元に置いて寝るとおかっぱの女の子に出会ったという報告がございました。

拝殿の左奥に、「鉾宮神社」。

鉾宮神社(ほこのみやじんじゃ)

◇ 御祭神 須佐之男命 古刀比羅命

◇ 御利益 厄除・疫病退散 開運・縁結び

右奥には赤の幟が立つ、「鶴嶺稲荷神社」。

鳥居の扁額、「鶴嶺稲荷神社」。

鶴嶺稲荷神社

◇ 御祭神 宇迦之○○大神

◇ 御利益 商売繁昌・家内安全・社運繁昌・金運向上

社殿の右側に「御神木 槇」。

御神木 槇 樹齢一千余年

康平年間(1058~1065)

源頼義公 戦勝祈願 前九年役ノタメ一樹ヲ手植セシモノト云ウ

平成十三年四月再建

鶴嶺八幡宮

枯れたため風雨を避けるため屋根の下に保存されている。

15:20

懐嶋山龍前院の石柱が建つ。

龍前院六地蔵

所在地:神奈川県茅ケ崎市浜之郷425番地

15:45

住宅街の中にある「本社丘(ほんじゃがおか)」

地元の人は「蛇塚、ぽんぽこ山」と言っているとのこと。サクラの木が十数本ある。

小さな石祠が建てられている。

本社丘(ほんじゃがおか)

本社丘は矢畑の鎮守 本社宮 発祥の地である。天保年間に行われたと伝えられる本社宮遷座の

後も、旧跡として崇敬され大切に保存されている。本社宮はその後、関東大震災による遷座を

経て、この地の北方約450m(矢畑142番地)に鎮座している。

矢畑の伝承によれば、平安時代中期 平忠常の乱を平定に向う途次、源頼義がこの地に源氏の

氏神である石清水八幡宮を勧請して戦勝を祈願した。

陸奥守となり前九年の役に向かう頼義は、長子義家と再度戦勝を祈願、平定後、当八幡宮を

鎌倉由比郷に勧請し、鶴岡八幡宮を創建した。後に、頼朝が現在の雪ノ下に遷座。

後三年の役平定後、義家は浜之郷に神域を設けて遷座、鶴嶺八幡宮を創建したと伝える。本社

丘に残った社は矢畑の鎮守となり、「本社宮」として今に伝わる。

なお、別に江戸時代後期の地誌『新編相模国風土記稿』の浜之郷村鶴嶺八幡宮の項に「社伝に

長承二年筑紫宇佐鶏足寺の僧が八幡本地種字の正体を奉じ来て祀る」との創建に関する記載も

ある。

平成二十四年四月 本社宮 総代

小高い丘になっておりスイセン、サクラの木。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[電動アシスト自転車で] カテゴリの最新記事

-

地元神輿の渡御、茅ヶ崎ヘッドランドでの… 2024.06.03

-

小和田の浜道から浜須賀へ、サイクリング… 2024.06.02

-

茅ヶ崎ヘッドランドで「PEACEFUL EASY FEE… 2024.06.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.