PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 沖縄旅行

瀬長島ウミカジテラスを後にし、レンタカー返却までまだ3時間半ほどあったので旅友のナビ

でハンドルを握る。午前中は青空が広がっていたがいつのまにか曇り空に。

9月29日(木) 13:15

瀬長島海中道路を進み国道331号へ。北方向の空は曇り空になっていた。

この先を右折すると「平和創造の森公園 13km」「ひめゆりの塔 11km」へと。

この道路も高架になるのであろうか、錆が発生途中で工事が止まっているのか?

名嘉地交差点。

この交差点を右折したか?

13:30

豊見瀬御嶽 (とみせうたき)

旅友のナビで進み、沖縄空手会館横を通り抜け到着、豊見瀬御嶽は豊見城城址公園内にある。

拝殿前に立っていた「豊見瀬ウタキ」

側面には「文化財はかけがえのない共有財産、大切にしましょう」。

豊見城グスク内にある御嶽で『琉球国由来記』(1713年)に「城内豊見瀬御嶽 コハナリノ御イ

ベ」と記されています。豊見城集落では5月ウマチー、6月ウマチーに祭祀を行う聖地です。

このほかにも旧暦5月4日に行われる那覇・泊・久米の爬竜船競漕(ハーリー)前に拝まれ、大干

ばつの際は那覇市久米村の竜王殿(上天妃宮)から竜王像を爬竜船に乗せて運び雨乞い行儀を執

り行った御嶽です。

拝殿内に向かって左側から火神大トングヮ、按司殿内火神、御調添、ノロウコール、按司ウコ

ール、龍宮鎮護、嶽根神と刻された香炉が置かれており、拝殿の奥壁には「豊見瀬御嶽」と刻

され、香炉が1つ置かれています。5月、6月のウマチーには拝殿正面の香炉を拝んだ後、扉を

拝殿前右側に香炉が並んでいた。

沖縄空手会館横から坂道を上り拝殿前に駐車。

道路脇に「ハーリー発祥の地」の石碑が立っていた。

石碑の裏には「ハーリー由来まつり実行委員会」

会員、賛助会員の名が書かれていた。

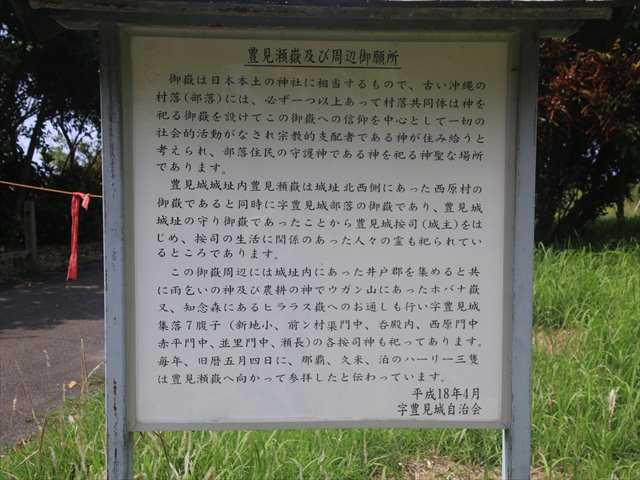

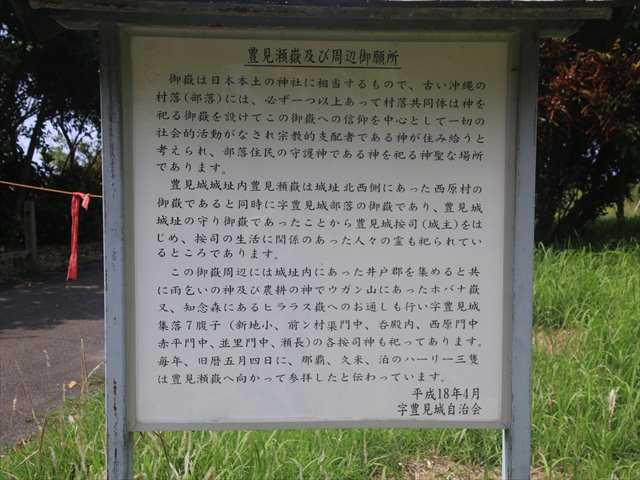

御嶽は日本本土の神社に相当するもので、古い沖縄の村落(部落)には、必ず一つ以上あって村落

共同体は神を祀る御嶽を設けてこの御嶽への信仰を中心として一切の社会的活動がなされ宗教的

支配者である神が住み給うと考えられ、部落住民の守護神である神を祀る神聖な場所であります。

豊見城城址内豊見瀬嶽は城址北西側にあった西原村の御嶽であると同時に字豊見城部落の御嶽で

あり、豊見城城址の守り御嶽であったことから豊見城按司(城主)をはじめ、按司の生活に関係の

あった人々の霊も祀られているところであります。

この御嶽周辺には城址内にあった井戸郡を集めると共に雨乞いの神及び農耕の神でウガン山にあ

ったホバナ嶽又、知念森にあるヒララス嶽へのお通しも行い字豊見城集落7腹子 (新地小、前ン

村渠門中、呑殿内、西原門中、赤平門中、並里門中、瀬長) の各按司神も祀ってあります。

毎年、旧暦五月四日に、那覇、久米、泊のハーリー三隻は豊見瀬嶽へ向かって参拝したと伝わっ

ています。

平成18年4月

字豊見城自治会

ロープが張られていたが立入禁止?

ここでもこの花が咲いていた。

遊歩道脇には遊園地用のレールが敷設されていたが現在は閉鎖。

踏切設備も錆び付いて。

ジャングルを走るように敷設されたレール。

草むらの中に石碑が立っていた。

石碑には「山部隊野戦病院 患者合祀碑」。

この碑は、豊見城グスク内にあった第24師団第2野戦病院壕内に負傷兵として収容され、

治療の甲斐なく壕内で息を引き取った人々の御霊を慰めるため、1982年野戦病院関係

者及び私立積徳高等女学校の生存者らによって豊見城城址公園内に建立された。

第24師団第2野戦病院壕では軍医、看護婦、学徒隊(積徳高女)らが配属され、前線

から送られてくる負傷兵らの治療看護にあたっていました。多いときは約600人の負

傷兵が患者として収容されていた。

更に進むが工事中であったので引き返す。この先では北側の光景が見えたのであろうが。

汪応祖 (豊見城グスクを築き、後に南山国の王位に就いた) がハーリー競漕を催したという漫湖

が眼下に望めたのだ。

発掘調査をしているのかビニールシートが広げられていた。

城跡は沖縄戦で破壊され、米軍の採石で原型を失い、さらに戦後の整備に伴いほとんどの遺構

を失ってしまった。もし現存していれば、琉球のグスクでは三番目の大きさだったと推測され

ている。現在は年に一度だけ、ハーリー由来祭りが開催されている。なお、公園の東側は饒波

(のは)川に隣接し、北側にはラムサール条約に登録された漫湖(まんこ)公園が広がっている。

13:38

ここへは立入禁止になっていたようだが。工事看板もなく内容は不明。

10分程の滞在で後にする。

14:00

豊見瀬御嶽を後にし次に向かったのは「白梅之塔」。

途中から空が怪しくなる。狭いサトウキビ畑の坂を下るとこの案内板「潮平権現壕」を見つけ

道路脇に車を停める。雨が降り出し急いで潮平権現壕へ。

道路脇のサトウキビ畑。

潮平権現壕(しおひらごんげんごう)

所在地:沖縄県糸満市潮平

案内板に従って進み、草むらの先に鳥居を見つける。

潮平権現壕の入口前に設置されている鳥居の扁額には「潮平権現」と。

入口に立っていた「糸満市戦争遺構 潮平権現壕」。

この壕は安全性の観点から、入号できません。

潮平権現壕 (しおひらごんげんごう)

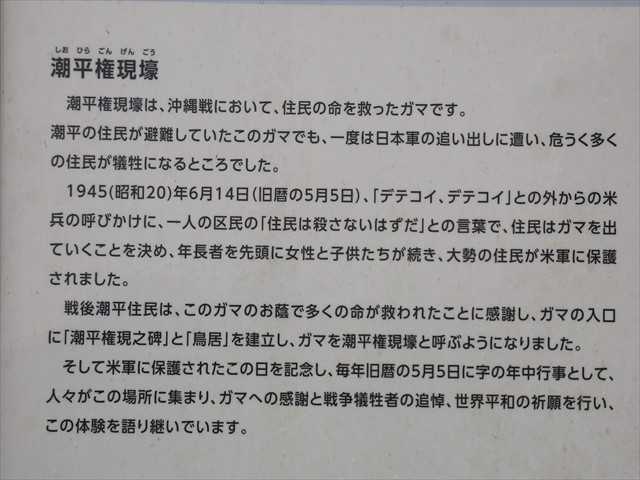

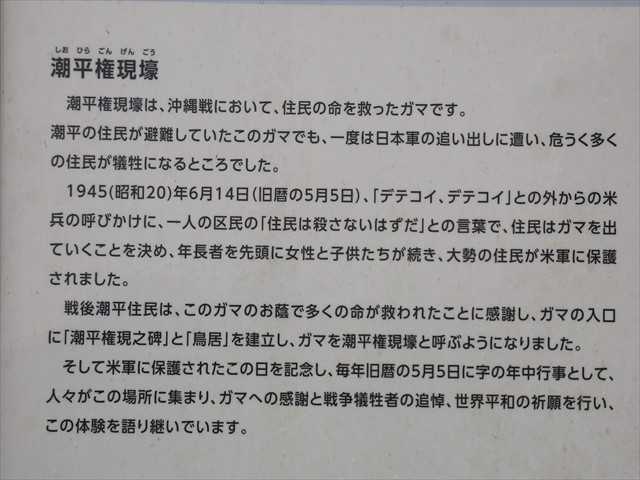

潮平権現壕は、沖縄戦において、住民の命を救ったガマです。

潮平の住民が避難していたこのガマでも、一度は日本軍の追い出しに遭い、危うく多くの住民

が犠牲になるところでした。

1945(昭和20)年6月14日(旧暦の5月5日)、「デテコイ、デテコイ」との外からの米兵の呼びか

けに、一人の区民の「住民は殺さないはずだ」との言葉で、住民はガマを出ていくことを決め、

年長者を先頭に女性と子供たちが続き、大勢の住民が米軍に保護されました。

戦後潮平住民は、このガマのお陰で多くの命が救われたことに感謝し、ガマの入り口に「潮平

権現之碑」と「鳥居」を建立し、ガマを潮平権現壕と呼ぶようになりました。

そして米軍に保護されたこの日を記念し、毎年旧暦の5月5日に字の年中行事として、人々が

この場所に集まり、ガマへの感謝と戦争犠牲者の追悼、世界平和の祈願を行い、この体験を語

り継いでいます。

ガジュマルの下に潮平権現の壕がある。

入口に立つ「潮平権現之壕」。

潮平権現の壕入口は鎖で囲われていた。

壕を覗き込むが狭い空間である。

このような所にハブが生息しているのではと思いながら。

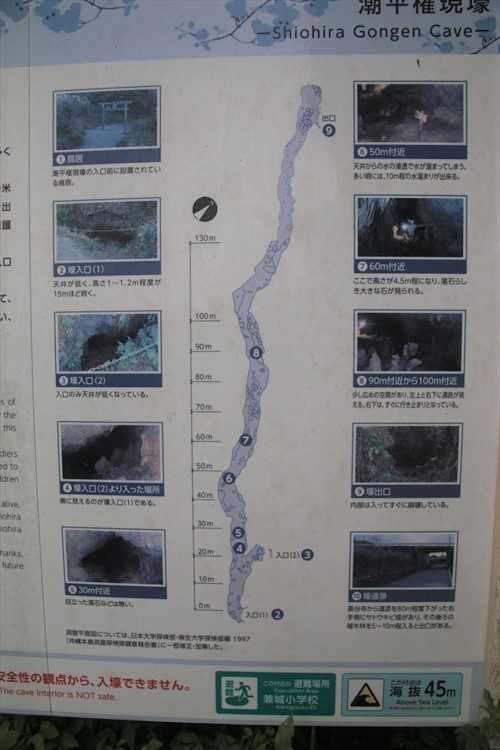

潮平権現壕内の説明

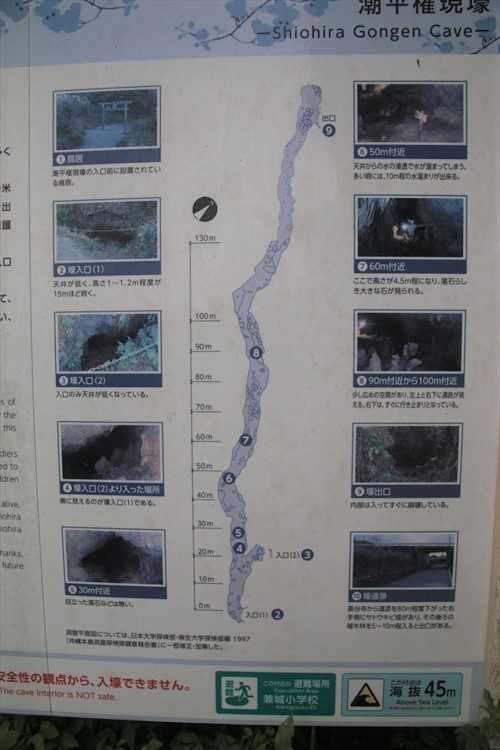

① 鳥 居:潮平権現壕の入口前に設置されている鳥居。

② 壕入口 (1):天井が低く、高さ1~1.2m程度が15mほど続く。

③ 壕入口 (2):入口のみ天井が低くなっている。

④ 壕入口 (2)より入った場所:奥に見えるのが壕入口 (1)である。

⑤ 30m付近:目立った落石などは無い。

⑥ 50m付近:天井からの水の浸透で水が溜まってしまう。

多い時には、10m程の水溜まりが出来る。

⑦ 60m付近:ここで高さが4.5m程になり、落石らしき大きな石が見られる。

⑧ 90m付近から100m付近:少し広めの空間があり、左上と右下に通路が見える。

右下は、すぐに行き止まりとなっている。

⑨ 壕出口:内部は入ってすぐに崩壊している。

⑩ 壕遺景:長谷寺から道添を80m程度下がった右手側にサトウキビ畑があり、その

後ろの雑木林を5~10m程入ると出口がある。

洞窟平面図については、日本大学探検部・麻生大学探検部編 1997「沖縄本島洞窟探検

隊調査報告書」に一部修正・加筆した。

14:03

この壕のおかげで多くの地元住民が助かったことより、鳥居を建立したと。

雨が降っていたので急いで車へ戻る。

潮平権現壕から戻り進むと途中に「← 100m 沖縄戦史跡 潮平権現壕」の案内。

次の目的地の「白梅之塔」は南下して約5キロ先に位置している。

14:15

雨の中県道54号線を南下右折して「白梅の塔」へ。

白梅之塔は、沖縄県糸満市真栄里に所在する、沖縄戦末期に白梅学徒隊の生存者が野戦病院解

散後、退避して来た壕の跡に立つ慰霊碑である。

雨が激しいのでしばし白梅の塔の前の駐車場で待機。

この辺りの沖縄戦史跡

県道54号線から真栄里に入ってすぐのところにあるモクマオウの林。

林の中に、白梅之塔、壕跡、萬魂之塔、陸軍大尉中村巌之碑、南禅広寺がある。

一番奥に、雨上がりの白梅之塔。

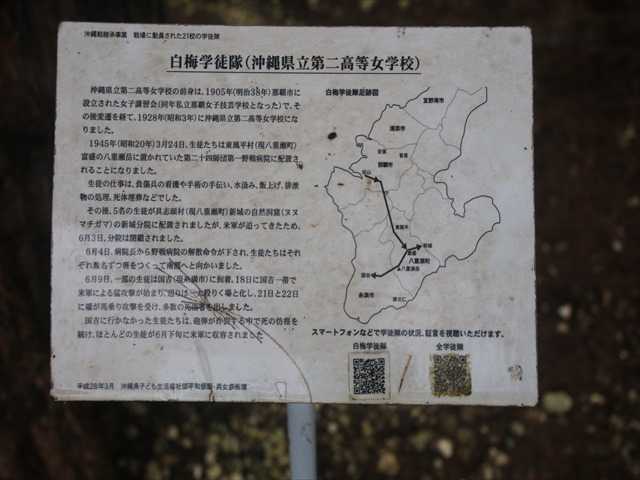

沖縄戦継承事業 戦場に動員された21校の学徒隊

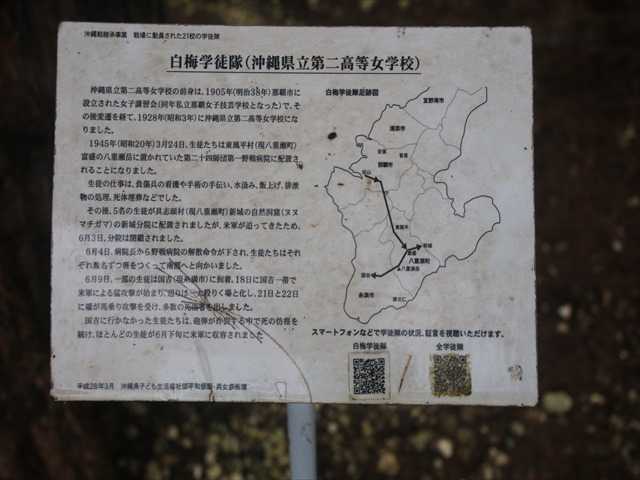

白梅学徒隊 (沖縄県立第二高等女学校)

沖縄県立第二高等女学校の前身は、1905年 (明治38年) 那覇市に設立された女子講習会(同年私

立那覇女子技芸学校となった)で、その後変遷を経て、1928年 (昭和3年) に沖縄県立第二高等

女学校になりました。

1945年 (昭和20年) 3月24日、生徒たちは東風平村 (現八重瀬町) 富盛の八重瀬岳に置かれて

いた第二十四師団第一野戦病院に配置されることになりました。生徒の仕事は、負傷兵の看護

や手術の手伝い、水汲み、飯上げ、排泄物の処理、死体埋葬などでした。

その後、5名の生徒が具志頭村 (現八重瀬町) 新城の自然洞窟 (ヌヌマチガマ) の新城分院に配

置されましたが、米軍が迫ってきたため、6月3日、分院は閉鎖されました。

6月4日、病院長から野戦病院の解散命令が下され、生徒たちはそれぞれ数名ずつ班をつくって

南部へと向かいました。

6月9日、一部の生徒は国吉 (現糸満市) に到着。18日に国吉一帯で米軍による猛攻撃が始まり、

辺りは一大殺りく場と化し、21日と22日に壕が馬乗り攻撃を受け多数の死傷者を出しました。

国吉に行かなかった生徒たちは、砲弾が炸裂する中で死の彷徨を続け、ほとんどの生徒が6月

下旬に米軍に収容されました。

平成28年3月 沖縄県子ども生活福祉部平和援護・男女参画課

白梅之塔(しらうめのとう)

所在地 糸満市真栄里

設 置 1947 (昭和22) 年1月

改 修 1992 (平成 4) 年

合祀者数 149柱

設置者 白梅同窓会

清掃管理者 公益財団法人沖縄県平和祈念財団

萬魂之塔 納骨堂

白梅之塔の左手前にある萬魂之塔。国吉住民が建立した無名の戦没者の遺骨が納められている。

萬魂之塔(ばんこんのとう)

所在地 糸満市真栄里

設 置 1955 (昭和30) 年5月

合祀者数 4,000柱

設置者 国吉自治会

清掃管理者 公益財団法人沖縄県平和祈念財団

陸軍大尉 中村巌之碑

萬魂之塔の左隣にある中村巌陸軍大尉の碑。

林の奥にある白梅之塔。

沖縄戦で戦没した、県立第二高等女学校の校長、職員、生徒、同窓会員が合祀されている。

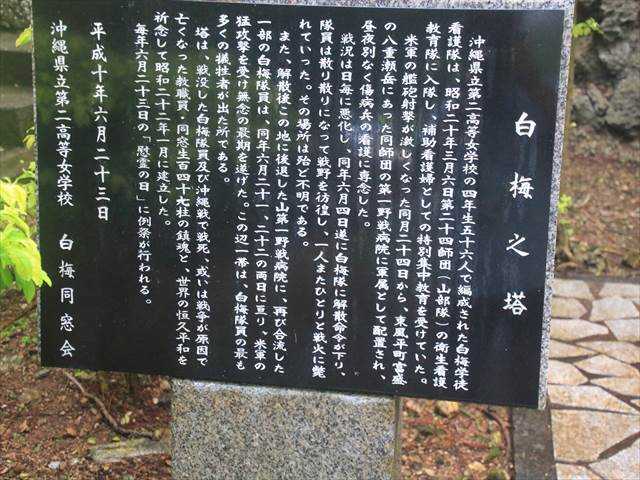

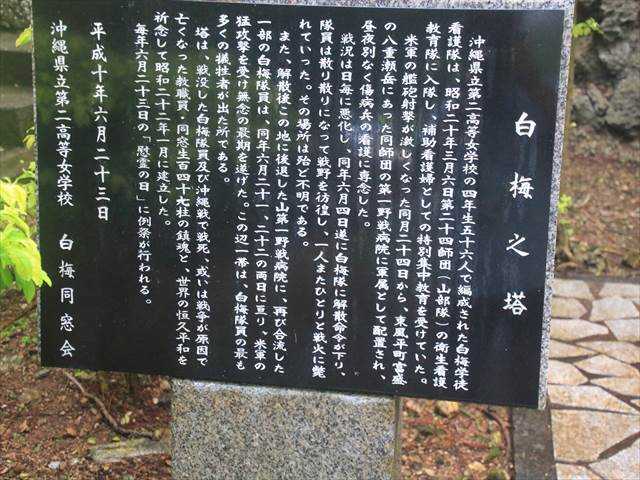

白梅之塔

沖縄県立第二高等女学校の四年生五十六人で編成された白梅学徒看護隊は、昭和二十年三月六日

第二十四師団(山部隊)の衛生看護教育隊に入隊し、補助看護婦としての特別集中教育を受けてい

た。米軍の艦砲射撃が激しくなった同月二十四日から、東風平町富盛の八重瀬岳にあった同師団

の第一野戦病院に軍属として配属され、昼夜別なく傷病兵の看護に専念した。

戦況は日毎に悪化し、同年六月四日遂に白梅隊に解散命令が下り、隊員は散り散りになって戦野

を彷徨し、一人またひとりと戦火に斃れていった。その場所は殆ど不明である。

また、解散後この地に後退した山第一野戦病院に、再び合流した一部の白梅隊員は、同年六月二

十一、二十二日の両日に亘り、米軍の猛攻撃を受け無念の最期を遂げた。この辺一帯は、白梅隊

員の最も多くの犠牲者が出た所である。

塔は、戦没した白梅隊員及び沖縄戦で戦死、或いは戦争が原因で亡くなった教職員・同窓生百四

十九柱の鎮魂と、世界の恒久平和を祈念して昭和二十二年一月に建立した。

毎年六月二十三日の「慰霊の日」に例祭が行われる。

平成十年六月二十三日

沖縄県立第二高等女学校 白梅同窓会

白梅之塔を見上げる。

白梅之塔の左奥にある「納骨堂」。

写真はネットから。

納骨堂の横に置かれた、小さな自然石を使用した建立時の碑。

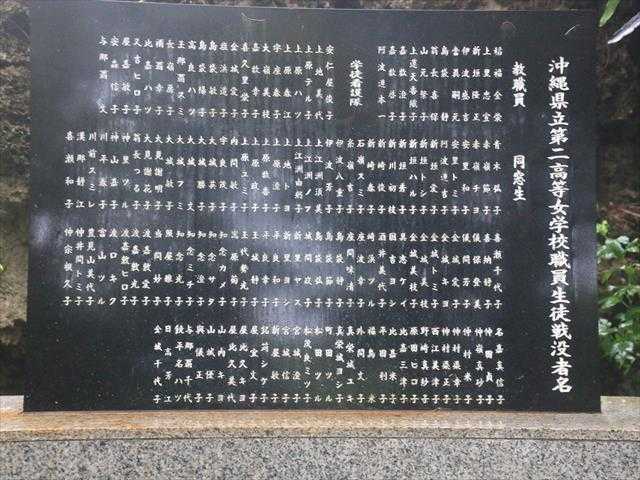

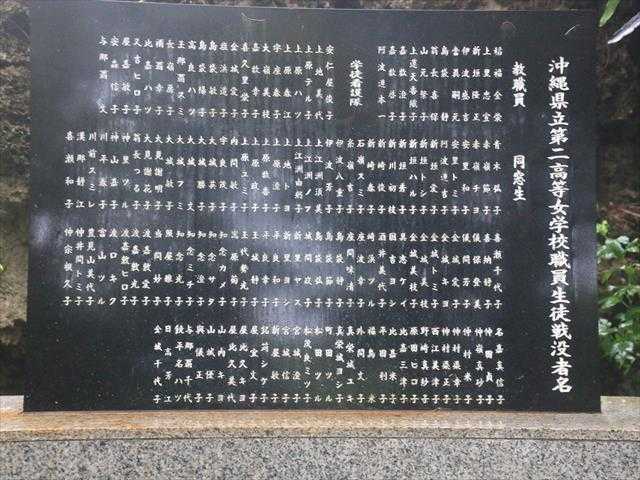

沖縄県立第二高等女学校職員生徒戦没者名

教職員 12名

学徒看護隊 22名

同窓生 115名

白梅之塔の右側に吊るされていた千羽鶴

塔婆には「祈 沖縄戦の慰霊とは基地をなくすこと 東亜細亜平和行進 2022年」と。

今年の慰霊祭での行進時に掲げられたのか。

白梅学徒看護隊 自決之壕の碑

台座には「沖縄県立第二高等女学校 白梅同窓会 昭和56年6月23日建立」

白梅之塔の右側、参道から少し離れた林の中にある自決之壕の石碑。

碑の右横に壕の入り口があった。

2021年?に風化による落石が発生し立入禁止になっているようだ。

壕の中を覗き込むが見えず。新型コロナウイルス禍の前には平和学習で年間約2万人が利用し

ており、修復を望む声が関係者から上がっていると。

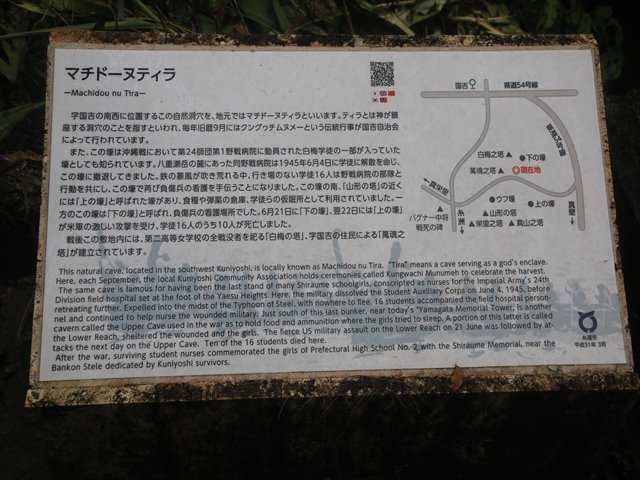

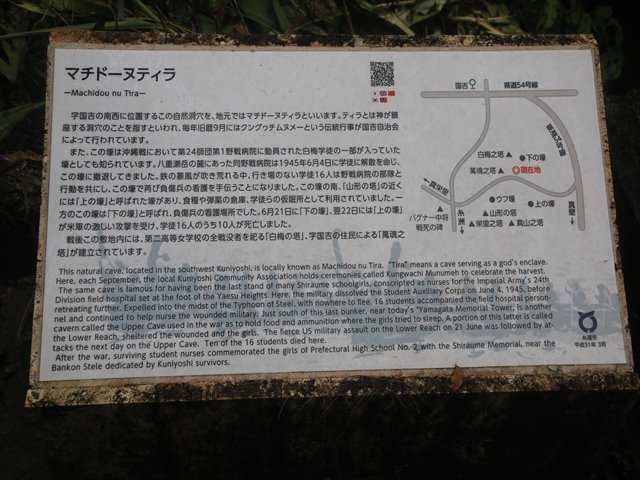

マチドーヌティラ

字国吉の南西に位置するこの自然洞穴を、地元ではマチドーヌティラといいます。ティラとは

神が鎮座する洞穴のことを指すといわれ、毎年旧暦9月にはクングヮチムヌメーという伝統行

事が国吉自治会によって行われています。

また、この壕は沖縄戦において第24師団第1野戦病院に動員された白梅学徒の一部が入ってい

た壕としても知られています。八重瀬岳の麓にあった同野戦病院は1945年6月4日に学徒に解

散を命じ、この壕に撤退してきました。鉄の暴風が吹き荒れる中、行き場のない学徒16人は野

戦病院の部隊と行動を共にし、この壕で再び負傷兵の看護を手伝うことになりました。この壕

の南、「山形の塔」の近くには「上の壕」と呼ばれた壕があり、食糧や弾薬の倉庫、学徒らの仮

眠所として利用されていました。一方この壕は「下の壕」と呼ばれ、負傷兵の看護場所でした。

6月21日に「下の壕」、翌22日には「上の壕」が米軍の激しい攻撃を受け、学徒16人の内10人

が死亡しました。

戦後この敷地内には、第二高等女学校の全戦没者を祀る「白梅の塔」、字国吉の住民による

「萬魂之塔」が建立されています。

自決之壕の碑の右に建つ「南禅廣寺」

もともとは琉球王朝時代に建てられたものだと。

南禅廣寺(みなみぜんこうじ)

所在地:沖縄県糸満市字真栄里1839

お寺はこの辺りの低い所にあり、左側に壕への入口がある。

現在はこのお寺の前の広場で国吉集落の発展や区民の健康を祈願する旧暦行事が秋に行われて

います。同集落の婦人会や子どもたちが踊りを奉納し、最後は会場に訪れた観客も一緒になり

カチャーシーで幕を閉じるのだと。

駐車場から下ったところにある南禅廣寺。

南禅廣寺へと続く参道沿いにある石碑と弥勒親子地蔵尊。

14:25

雨の合間を見てどうにか参拝できた。

ー 続く ー

でハンドルを握る。午前中は青空が広がっていたがいつのまにか曇り空に。

9月29日(木) 13:15

瀬長島海中道路を進み国道331号へ。北方向の空は曇り空になっていた。

この先を右折すると「平和創造の森公園 13km」「ひめゆりの塔 11km」へと。

この道路も高架になるのであろうか、錆が発生途中で工事が止まっているのか?

名嘉地交差点。

この交差点を右折したか?

13:30

豊見瀬御嶽 (とみせうたき)

旅友のナビで進み、沖縄空手会館横を通り抜け到着、豊見瀬御嶽は豊見城城址公園内にある。

拝殿前に立っていた「豊見瀬ウタキ」

側面には「文化財はかけがえのない共有財産、大切にしましょう」。

豊見城グスク内にある御嶽で『琉球国由来記』(1713年)に「城内豊見瀬御嶽 コハナリノ御イ

ベ」と記されています。豊見城集落では5月ウマチー、6月ウマチーに祭祀を行う聖地です。

このほかにも旧暦5月4日に行われる那覇・泊・久米の爬竜船競漕(ハーリー)前に拝まれ、大干

ばつの際は那覇市久米村の竜王殿(上天妃宮)から竜王像を爬竜船に乗せて運び雨乞い行儀を執

り行った御嶽です。

拝殿内に向かって左側から火神大トングヮ、按司殿内火神、御調添、ノロウコール、按司ウコ

ール、龍宮鎮護、嶽根神と刻された香炉が置かれており、拝殿の奥壁には「豊見瀬御嶽」と刻

され、香炉が1つ置かれています。5月、6月のウマチーには拝殿正面の香炉を拝んだ後、扉を

拝殿前右側に香炉が並んでいた。

沖縄空手会館横から坂道を上り拝殿前に駐車。

道路脇に「ハーリー発祥の地」の石碑が立っていた。

石碑の裏には「ハーリー由来まつり実行委員会」

会員、賛助会員の名が書かれていた。

御嶽は日本本土の神社に相当するもので、古い沖縄の村落(部落)には、必ず一つ以上あって村落

共同体は神を祀る御嶽を設けてこの御嶽への信仰を中心として一切の社会的活動がなされ宗教的

支配者である神が住み給うと考えられ、部落住民の守護神である神を祀る神聖な場所であります。

豊見城城址内豊見瀬嶽は城址北西側にあった西原村の御嶽であると同時に字豊見城部落の御嶽で

あり、豊見城城址の守り御嶽であったことから豊見城按司(城主)をはじめ、按司の生活に関係の

あった人々の霊も祀られているところであります。

この御嶽周辺には城址内にあった井戸郡を集めると共に雨乞いの神及び農耕の神でウガン山にあ

ったホバナ嶽又、知念森にあるヒララス嶽へのお通しも行い字豊見城集落7腹子 (新地小、前ン

村渠門中、呑殿内、西原門中、赤平門中、並里門中、瀬長) の各按司神も祀ってあります。

毎年、旧暦五月四日に、那覇、久米、泊のハーリー三隻は豊見瀬嶽へ向かって参拝したと伝わっ

ています。

平成18年4月

字豊見城自治会

ロープが張られていたが立入禁止?

ここでもこの花が咲いていた。

遊歩道脇には遊園地用のレールが敷設されていたが現在は閉鎖。

踏切設備も錆び付いて。

ジャングルを走るように敷設されたレール。

草むらの中に石碑が立っていた。

石碑には「山部隊野戦病院 患者合祀碑」。

この碑は、豊見城グスク内にあった第24師団第2野戦病院壕内に負傷兵として収容され、

治療の甲斐なく壕内で息を引き取った人々の御霊を慰めるため、1982年野戦病院関係

者及び私立積徳高等女学校の生存者らによって豊見城城址公園内に建立された。

第24師団第2野戦病院壕では軍医、看護婦、学徒隊(積徳高女)らが配属され、前線

から送られてくる負傷兵らの治療看護にあたっていました。多いときは約600人の負

傷兵が患者として収容されていた。

更に進むが工事中であったので引き返す。この先では北側の光景が見えたのであろうが。

汪応祖 (豊見城グスクを築き、後に南山国の王位に就いた) がハーリー競漕を催したという漫湖

が眼下に望めたのだ。

発掘調査をしているのかビニールシートが広げられていた。

城跡は沖縄戦で破壊され、米軍の採石で原型を失い、さらに戦後の整備に伴いほとんどの遺構

を失ってしまった。もし現存していれば、琉球のグスクでは三番目の大きさだったと推測され

ている。現在は年に一度だけ、ハーリー由来祭りが開催されている。なお、公園の東側は饒波

(のは)川に隣接し、北側にはラムサール条約に登録された漫湖(まんこ)公園が広がっている。

13:38

ここへは立入禁止になっていたようだが。工事看板もなく内容は不明。

10分程の滞在で後にする。

14:00

豊見瀬御嶽を後にし次に向かったのは「白梅之塔」。

途中から空が怪しくなる。狭いサトウキビ畑の坂を下るとこの案内板「潮平権現壕」を見つけ

道路脇に車を停める。雨が降り出し急いで潮平権現壕へ。

道路脇のサトウキビ畑。

潮平権現壕(しおひらごんげんごう)

所在地:沖縄県糸満市潮平

案内板に従って進み、草むらの先に鳥居を見つける。

潮平権現壕の入口前に設置されている鳥居の扁額には「潮平権現」と。

入口に立っていた「糸満市戦争遺構 潮平権現壕」。

この壕は安全性の観点から、入号できません。

潮平権現壕 (しおひらごんげんごう)

潮平権現壕は、沖縄戦において、住民の命を救ったガマです。

潮平の住民が避難していたこのガマでも、一度は日本軍の追い出しに遭い、危うく多くの住民

が犠牲になるところでした。

1945(昭和20)年6月14日(旧暦の5月5日)、「デテコイ、デテコイ」との外からの米兵の呼びか

けに、一人の区民の「住民は殺さないはずだ」との言葉で、住民はガマを出ていくことを決め、

年長者を先頭に女性と子供たちが続き、大勢の住民が米軍に保護されました。

戦後潮平住民は、このガマのお陰で多くの命が救われたことに感謝し、ガマの入り口に「潮平

権現之碑」と「鳥居」を建立し、ガマを潮平権現壕と呼ぶようになりました。

そして米軍に保護されたこの日を記念し、毎年旧暦の5月5日に字の年中行事として、人々が

この場所に集まり、ガマへの感謝と戦争犠牲者の追悼、世界平和の祈願を行い、この体験を語

り継いでいます。

ガジュマルの下に潮平権現の壕がある。

入口に立つ「潮平権現之壕」。

潮平権現の壕入口は鎖で囲われていた。

壕を覗き込むが狭い空間である。

このような所にハブが生息しているのではと思いながら。

潮平権現壕内の説明

① 鳥 居:潮平権現壕の入口前に設置されている鳥居。

② 壕入口 (1):天井が低く、高さ1~1.2m程度が15mほど続く。

③ 壕入口 (2):入口のみ天井が低くなっている。

④ 壕入口 (2)より入った場所:奥に見えるのが壕入口 (1)である。

⑤ 30m付近:目立った落石などは無い。

⑥ 50m付近:天井からの水の浸透で水が溜まってしまう。

多い時には、10m程の水溜まりが出来る。

⑦ 60m付近:ここで高さが4.5m程になり、落石らしき大きな石が見られる。

⑧ 90m付近から100m付近:少し広めの空間があり、左上と右下に通路が見える。

右下は、すぐに行き止まりとなっている。

⑨ 壕出口:内部は入ってすぐに崩壊している。

⑩ 壕遺景:長谷寺から道添を80m程度下がった右手側にサトウキビ畑があり、その

後ろの雑木林を5~10m程入ると出口がある。

洞窟平面図については、日本大学探検部・麻生大学探検部編 1997「沖縄本島洞窟探検

隊調査報告書」に一部修正・加筆した。

14:03

この壕のおかげで多くの地元住民が助かったことより、鳥居を建立したと。

雨が降っていたので急いで車へ戻る。

潮平権現壕から戻り進むと途中に「← 100m 沖縄戦史跡 潮平権現壕」の案内。

次の目的地の「白梅之塔」は南下して約5キロ先に位置している。

14:15

雨の中県道54号線を南下右折して「白梅の塔」へ。

白梅之塔は、沖縄県糸満市真栄里に所在する、沖縄戦末期に白梅学徒隊の生存者が野戦病院解

散後、退避して来た壕の跡に立つ慰霊碑である。

雨が激しいのでしばし白梅の塔の前の駐車場で待機。

この辺りの沖縄戦史跡

県道54号線から真栄里に入ってすぐのところにあるモクマオウの林。

林の中に、白梅之塔、壕跡、萬魂之塔、陸軍大尉中村巌之碑、南禅広寺がある。

一番奥に、雨上がりの白梅之塔。

沖縄戦継承事業 戦場に動員された21校の学徒隊

白梅学徒隊 (沖縄県立第二高等女学校)

沖縄県立第二高等女学校の前身は、1905年 (明治38年) 那覇市に設立された女子講習会(同年私

立那覇女子技芸学校となった)で、その後変遷を経て、1928年 (昭和3年) に沖縄県立第二高等

女学校になりました。

1945年 (昭和20年) 3月24日、生徒たちは東風平村 (現八重瀬町) 富盛の八重瀬岳に置かれて

いた第二十四師団第一野戦病院に配置されることになりました。生徒の仕事は、負傷兵の看護

や手術の手伝い、水汲み、飯上げ、排泄物の処理、死体埋葬などでした。

その後、5名の生徒が具志頭村 (現八重瀬町) 新城の自然洞窟 (ヌヌマチガマ) の新城分院に配

置されましたが、米軍が迫ってきたため、6月3日、分院は閉鎖されました。

6月4日、病院長から野戦病院の解散命令が下され、生徒たちはそれぞれ数名ずつ班をつくって

南部へと向かいました。

6月9日、一部の生徒は国吉 (現糸満市) に到着。18日に国吉一帯で米軍による猛攻撃が始まり、

辺りは一大殺りく場と化し、21日と22日に壕が馬乗り攻撃を受け多数の死傷者を出しました。

国吉に行かなかった生徒たちは、砲弾が炸裂する中で死の彷徨を続け、ほとんどの生徒が6月

下旬に米軍に収容されました。

平成28年3月 沖縄県子ども生活福祉部平和援護・男女参画課

白梅之塔(しらうめのとう)

所在地 糸満市真栄里

設 置 1947 (昭和22) 年1月

改 修 1992 (平成 4) 年

合祀者数 149柱

設置者 白梅同窓会

清掃管理者 公益財団法人沖縄県平和祈念財団

萬魂之塔 納骨堂

白梅之塔の左手前にある萬魂之塔。国吉住民が建立した無名の戦没者の遺骨が納められている。

萬魂之塔(ばんこんのとう)

所在地 糸満市真栄里

設 置 1955 (昭和30) 年5月

合祀者数 4,000柱

設置者 国吉自治会

清掃管理者 公益財団法人沖縄県平和祈念財団

陸軍大尉 中村巌之碑

萬魂之塔の左隣にある中村巌陸軍大尉の碑。

林の奥にある白梅之塔。

沖縄戦で戦没した、県立第二高等女学校の校長、職員、生徒、同窓会員が合祀されている。

白梅之塔

沖縄県立第二高等女学校の四年生五十六人で編成された白梅学徒看護隊は、昭和二十年三月六日

第二十四師団(山部隊)の衛生看護教育隊に入隊し、補助看護婦としての特別集中教育を受けてい

た。米軍の艦砲射撃が激しくなった同月二十四日から、東風平町富盛の八重瀬岳にあった同師団

の第一野戦病院に軍属として配属され、昼夜別なく傷病兵の看護に専念した。

戦況は日毎に悪化し、同年六月四日遂に白梅隊に解散命令が下り、隊員は散り散りになって戦野

を彷徨し、一人またひとりと戦火に斃れていった。その場所は殆ど不明である。

また、解散後この地に後退した山第一野戦病院に、再び合流した一部の白梅隊員は、同年六月二

十一、二十二日の両日に亘り、米軍の猛攻撃を受け無念の最期を遂げた。この辺一帯は、白梅隊

員の最も多くの犠牲者が出た所である。

塔は、戦没した白梅隊員及び沖縄戦で戦死、或いは戦争が原因で亡くなった教職員・同窓生百四

十九柱の鎮魂と、世界の恒久平和を祈念して昭和二十二年一月に建立した。

毎年六月二十三日の「慰霊の日」に例祭が行われる。

平成十年六月二十三日

沖縄県立第二高等女学校 白梅同窓会

白梅之塔を見上げる。

白梅之塔の左奥にある「納骨堂」。

写真はネットから。

納骨堂の横に置かれた、小さな自然石を使用した建立時の碑。

沖縄県立第二高等女学校職員生徒戦没者名

教職員 12名

学徒看護隊 22名

同窓生 115名

白梅之塔の右側に吊るされていた千羽鶴

塔婆には「祈 沖縄戦の慰霊とは基地をなくすこと 東亜細亜平和行進 2022年」と。

今年の慰霊祭での行進時に掲げられたのか。

白梅学徒看護隊 自決之壕の碑

台座には「沖縄県立第二高等女学校 白梅同窓会 昭和56年6月23日建立」

白梅之塔の右側、参道から少し離れた林の中にある自決之壕の石碑。

碑の右横に壕の入り口があった。

2021年?に風化による落石が発生し立入禁止になっているようだ。

壕の中を覗き込むが見えず。新型コロナウイルス禍の前には平和学習で年間約2万人が利用し

ており、修復を望む声が関係者から上がっていると。

マチドーヌティラ

字国吉の南西に位置するこの自然洞穴を、地元ではマチドーヌティラといいます。ティラとは

神が鎮座する洞穴のことを指すといわれ、毎年旧暦9月にはクングヮチムヌメーという伝統行

事が国吉自治会によって行われています。

また、この壕は沖縄戦において第24師団第1野戦病院に動員された白梅学徒の一部が入ってい

た壕としても知られています。八重瀬岳の麓にあった同野戦病院は1945年6月4日に学徒に解

散を命じ、この壕に撤退してきました。鉄の暴風が吹き荒れる中、行き場のない学徒16人は野

戦病院の部隊と行動を共にし、この壕で再び負傷兵の看護を手伝うことになりました。この壕

の南、「山形の塔」の近くには「上の壕」と呼ばれた壕があり、食糧や弾薬の倉庫、学徒らの仮

眠所として利用されていました。一方この壕は「下の壕」と呼ばれ、負傷兵の看護場所でした。

6月21日に「下の壕」、翌22日には「上の壕」が米軍の激しい攻撃を受け、学徒16人の内10人

が死亡しました。

戦後この敷地内には、第二高等女学校の全戦没者を祀る「白梅の塔」、字国吉の住民による

「萬魂之塔」が建立されています。

自決之壕の碑の右に建つ「南禅廣寺」

もともとは琉球王朝時代に建てられたものだと。

南禅廣寺(みなみぜんこうじ)

所在地:沖縄県糸満市字真栄里1839

お寺はこの辺りの低い所にあり、左側に壕への入口がある。

現在はこのお寺の前の広場で国吉集落の発展や区民の健康を祈願する旧暦行事が秋に行われて

います。同集落の婦人会や子どもたちが踊りを奉納し、最後は会場に訪れた観客も一緒になり

カチャーシーで幕を閉じるのだと。

駐車場から下ったところにある南禅廣寺。

南禅廣寺へと続く参道沿いにある石碑と弥勒親子地蔵尊。

14:25

雨の合間を見てどうにか参拝できた。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[沖縄旅行] カテゴリの最新記事

-

沖縄本島の史跡巡りー49、『5日目:9/29ー1… 2022.12.18 コメント(1)

-

沖縄本島の史跡巡りー48、『5日目:9/29ー1… 2022.12.17

-

沖縄本島の史跡巡りー46、『5日目:9/29ー1… 2022.12.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.