PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

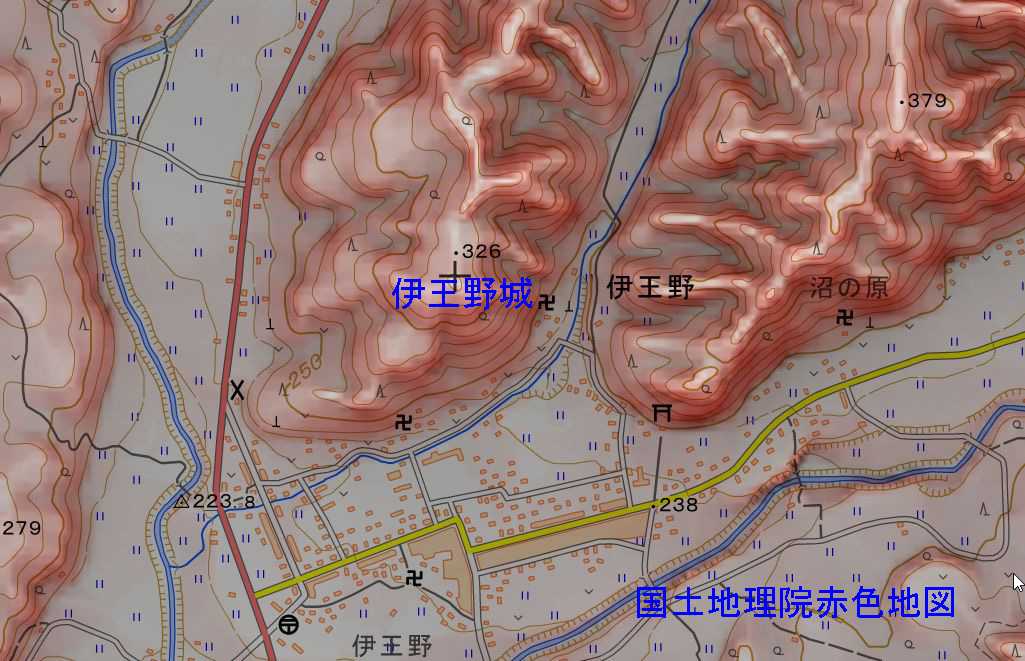

行くと南側に伊王野小学校が見えるあたりから広い平地の三の丸に達する。城域はさらに北側の高まりに広がり土塁や

空堀の遺構が樹木の中に見える。この部分は樹木が生い茂り、あまり整備されていないようであった。

南流する奈良川と三蔵川の合流地点の内側、芦野からつづく丘陵地帯の最南端に伊玉野城は位置する。

標高は最高地点の「遠見の郭」が約370mで、霞ケ城の異名をもつ。現在は山麓の南西部に駐車場と案内板が

整備され、そこから登れるようになっている。かっての伊王野氏の居館は、山麓の南東部にあり、現在は伊千野小学校が建つ。

伊上野小学校から、山麓の馬頭観音堂を経由して、つづら折りの道を登るのががっての大手道にあたるとみられ、急坂を

登りきると三の丸にいたる。三の丸は、城内最大の面積をもつ郭で、周囲には土塁がめぐる。三の丸の東北隅には虎口があり、

遺構の状態もよい。三の丸の北に二の九があり、階段状の平坦地から構成される。二の丸最高部の北側には土塁、そして

その先は深い空堀になっている。空堀を渡ると本丸で、北側に土塁があるほか、周囲には深い空堀がめぐる。那須氏の有力

一族だった伊王野氏の居城にふさわしい山城である。

<遺構>

伊王野氏は、鎌倉時代中頃の那須氏当主資頼の子資長にはじまる。資長は、肥前守を称した資頼

の次男で、嫡子太郎資光の弟にあたる。このため、資長は、公的には「那須肥前二郎左衛門尉資長」と名のっている。

父資頼から那須荘の北部伊王野郷を与えられた資長は、郷内に居館を構えて本拠とし、資長の子孫はのちに伊工野氏を

称した。伊王野氏の居館は、延応元年(1229)の築城と伝えられる。東西126m、南北111mの

規模を有し、いまも北側には土塁と堀がのこる。大手は南側で、古代の官道である東山道は居館から南に約100mの

地点を東西に走っていた。つまり、伊王野氏は、古代の官道東山道と中世の幹線交通路奥の大道の分岐点に居館を構えた

のである。東山道は、伊王野地区では、義経街道ともよばれており、治承4年(1180)に源義経が兄頼朝に合流するため、

奥州平泉から鎌倉に向かったさいに通過したと伝承されている。その関係で、たとえば、伊王野城山麓にある馬頭観音堂は、

ほかにも義経街道周辺には数多くの義経伝説がのこされている。たぶん、伊王野氏がこの地に居館をかまえた鎌倉時代中頃の

寺点では、依然として東山道(義経街道)の役割は無視しがたいものがあり、それゆえ資長は奥の大道と東山道の分岐点に

位置する伊王野郷を父資頼から分封されたのだろう。

たしかに、那須氏の諸系図によると、資長の弟資家・資成の家系は、それぞれ稲沢・川田を名のったと伝えられる。稲沢・川田

(ともに大田原市)もやはり東山道・奥の大道沿いの場所で、伊王野にもほど近い。つまり、当時の那須氏は、那須荘北部の

開発を進めるのと並行して、周辺の水陸交通の拠点ともいうべき、伊王野・稲沢・川田の諸郷の支配を一族によって

固めたのである。

<歴史>

資長からはじまる伊上野氏は、那須一族のなかでも有力で、伊王野氏の惣領職は、嫡子の高頼や

高頼の嫡孫資宿らに受け継がれた。南北朝時代の当主資宿・資直父子は、一族の惣領である那須氏のもとで北朝方として

活躍し、資宿の代官は奥州での合戦にも従軍している。室町時代前期に伊上野氏は、一時、白河結城氏の一族である

小峰弥太郎を養子としたが、結局、那須一族内の対立の影響で弥太郎の家督継承は実現しなかった。その後、長享元年

(1487)ころまでには、伊王野城は築城されていたらしく、伊王野城は山麓の居館から山上に本拠を移したと伝えられる。

戦国時代には、主家である鳥山城主(那須鳥山市)の那須氏のほか、一族の芦野・福原・千本氏、那須氏の重臣大関・

大田原氏らとゆるやかな連合関係を結び、俗に那須七党などと称された。戦国時代最末期の当主である資信は、

天正18年(1590)の豊臣秀吉の小田原北条氏攻めにさいし、秀吉にしたがって本領を安堵され、また、慶長5年

(1600)の関ヶ原の合戦にあたっても徳川家康の会津上杉氏攻めにしたがって軍功をあげている。

とくに会津上杉氏攻めでは、伊王野城は上杉領でらう奥州白河(福島県山白河市)への最前線に位置し、緊迫した状況が

つづいた。そして、関ヶ原の合戦がおこった9月15日の前日から当日にかけて、両軍の境界領域である関山(福島県

白河市) 一帯で上杉軍と伊王野勢との武力衝突が発生し、伊王野勢は39名の戦死者を出しつつも上杉軍の侵入を

撃退したという。徳川氏の覇権を決定的にした関ヶ原の合戦において、地味ながらも徳川主力軍の後顧の憂いをなくした

那須衆・伊王野氏の功績は大きく、この軍功によって伊王野氏の知行高は、当初の700石から2530石へと加増された。

ただし、資信の子資重は、関山合戦での負傷が原因でまもなく死没してしまう。伊王野氏の家督は、資重の子資友が

継いだが、資友の子数馬は後継ぎに恵まれず、とうとう伊王野氏は寛永10年(1627)に無嗣断絶にいたった。

伊王野城は、伊王野氏の断絶に先立って、すでに寛永4年(1627)に廃城となり、伊王野氏は山麓の居館に

ふたたび居所を移していたと伝えられる。

<関連部将>伊王野氏</関連部将>

<出典>関東の名城を歩く 北関東編(峰岸純夫ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.