PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

あって、たどってゆくと飛山城史跡公園の駐車場に着く。歴史体験館もあり、鬼怒川方面に空堀を渡ると史跡公園の

場内で、広い敷地に空堀、土塁、郭あとなど城の遺跡が点在する。城の遺構がよく整備・保存されているのがうれしい。

鬼怒川の崖からは鬼怒川、宇都宮市街地、遠くの山並みまでの眺望がきく。

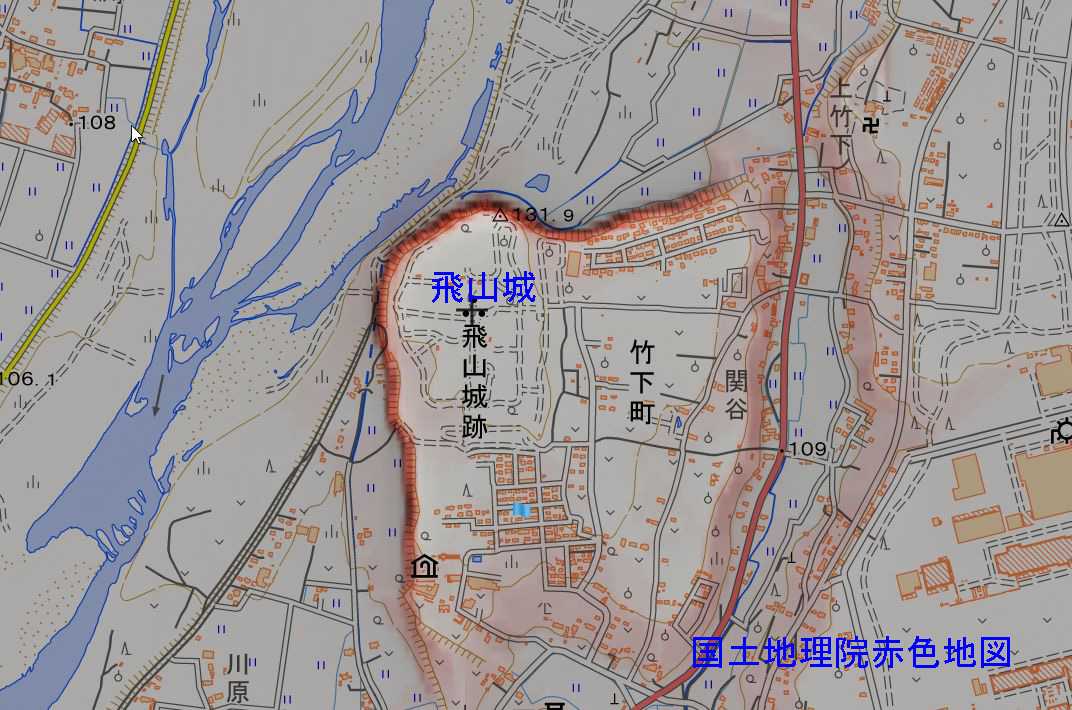

飛山城跡は、宇都宮市の中心部より東方約七キロ、竹下町地内に所在する。この地は

昭和二十九年の「昭和の大合併」以前、芳賀郡に属していた。城跡の丙~北崖にかけての遠望は絶景で、宇都宮市街

が一望できるほか、その奥に目光連山や那須連峰の山々が見られる。そして眼下には鬼怒川の清流が流れる。川と城跡の

比高は約20メートルを測り、見晴らしの良い河9 段丘上に城は築かれている。 もう少し微細に地形を見ると、城跡の

東方約500メートルには、鬼怒川の支流により開折された谷が入り、また、南側にも開折谷が入ることから、宝積寺台地

から独立した島状の台地北西端に城跡はI地する。このような地形を考慮すれば、城の指定範囲は、外堀(6号堀)により

囲まれた約一四ヘクタールであるが、城として機能した範囲は、この独立した台地全体であったと思われる。

現在、東側の開折谷の中を国道四〇八号(真岡-高根沢線)がとおっている。芳賀氏が中世において支配した領域を

考えれば、真岡城-飛山城-勝山城をつなぐ道があったことは確実で、飛山東側の開折谷の中をとおっていたと考えられる。

ちなみに真岡城-飛山城問は約一四キロ、飛山城-勝山城間は約一三キロで、飛山城は真岡城と勝山城のほぼ中間

にあたり、宇都宮城のほぼ真西約七キロに位置する。また、鬼怒川は江戸時代に河岸が発達し、物資輸送の中心を担っていた。

中世にさかのぼる水運に関する文献は今のとごないが、飛山では多くの常滑甕が出土するほか、流通の拠点遺跡で出土が

確認される石鍋などが出土しており、中世においても物資輸送の一翼を鬼怒川が果たしていた可能性は高い。

このように水陸両方の交通の要衝にあたるこの場所に、芳賀高俊が永仁年間(1293―98)に城を築いたと伝えられている。

なお、発掘調査で出土する遺物は、一三世紀以降からのものが多く、城の築城伝承とほぼ一致する。

<遺構>

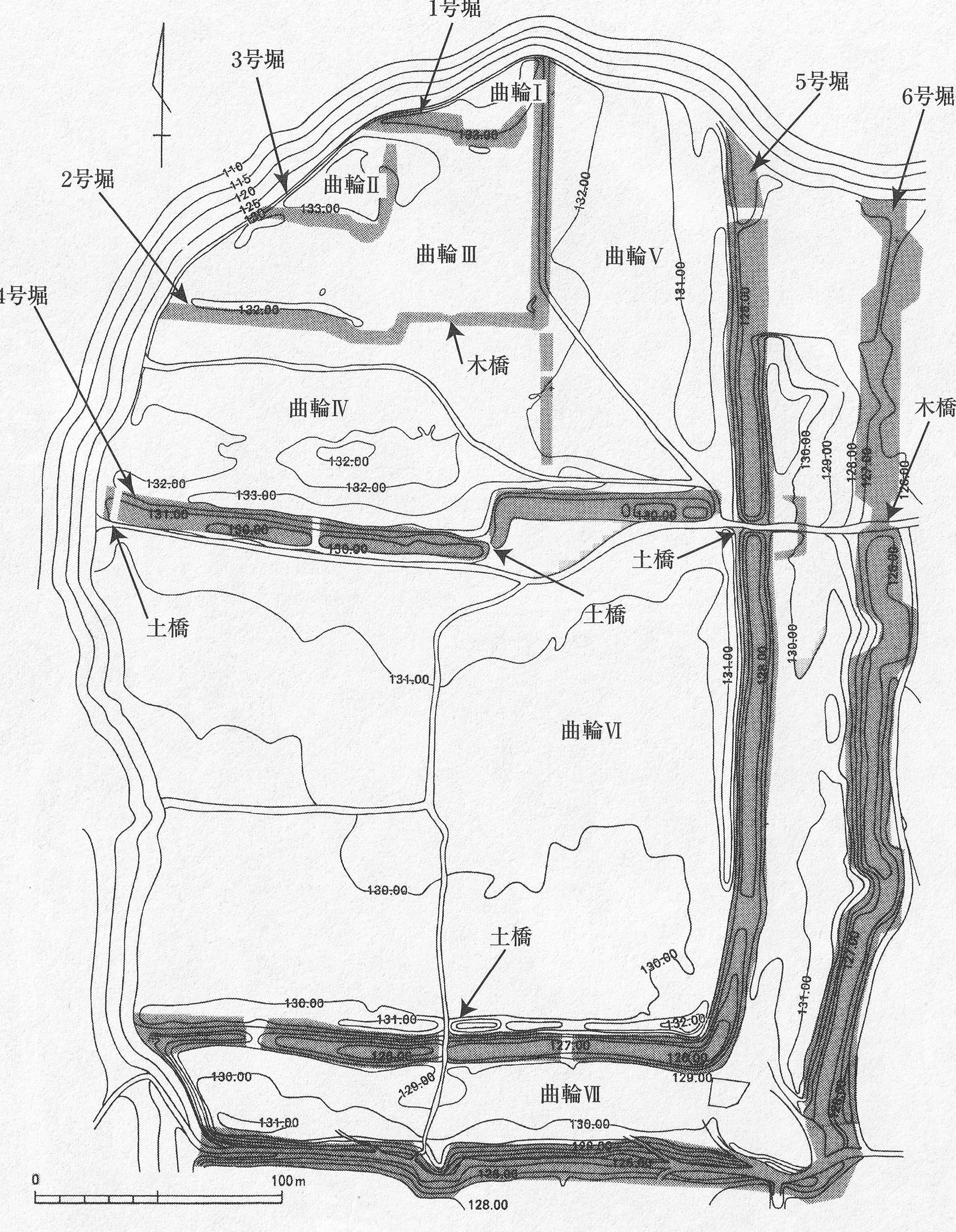

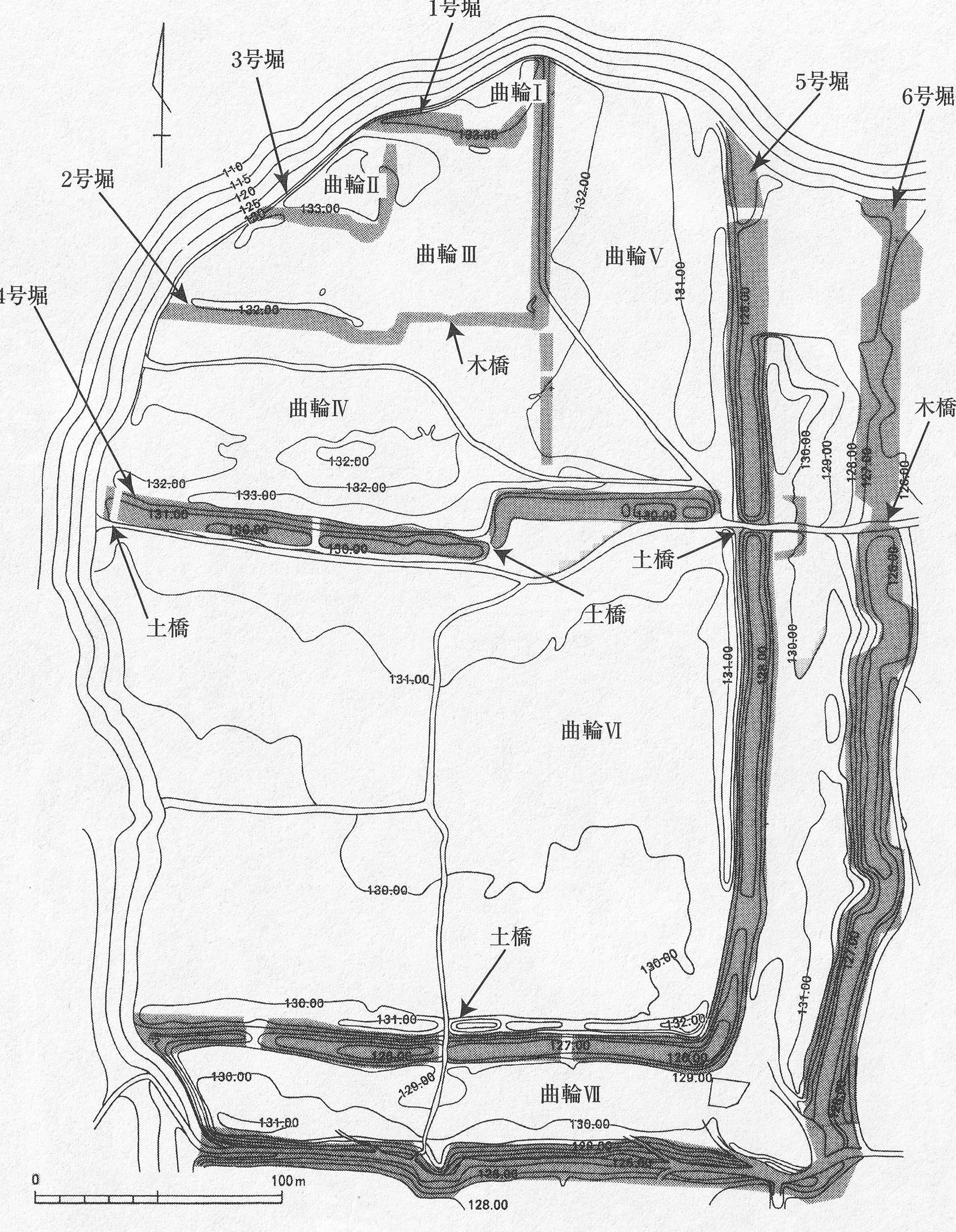

城の東と南側が二重の空堀(5・6号堀)により防御され、

北と西側が鬼怒川により守られる。そして、中央に城を北と南に分ける大きな堀(4号堀)があり、さらに北側の郭は三本の

堀(I~3号堀)と一条の溝により五つの曲輪(曲輪I~v)に分けられる。このうち、曲輪I~IIIが主郭部分と考えられる。

対照的に南側は東西約220メートル、南北約200メートルの大きな郭(曲輪Ⅵ)のみである。この郭内には、広場的

空間や倉庫と考えられる竪穴建物群が存在した。5号堀と6号堀の間に帯郭(曲輪Ⅶ)が形成される。6号堀には櫓台と

思われる突出部が約100メートル間隔で五基設置されている。また、北から2番目の櫓台より約四〇メートル北の位置で

木橋跡が確認され、「横矢掛け」を意識した造りとなっており、同慶寺と結ぶ古道との関係からもここが大手口と考えられる。

この時期、規模は最大となったが、遺物の量はあまり多くないことから、城の機能は、戦闘心など一時的な使用に変わっていた

と思われる。天正15年(1587)の芳賀高継の書状には、家臣である平石主膳正に対し、「在城之者」が話し合って

普請などにあたるよう書かれており、このことを裏付けている。"

天正18年(1590)、豊臣秀吉は後北条氏を滅ぼした後、鎌倉、江戸を経由し7月26日に宇都宮に

到着。8月4日までここに滞在し、「宇都宮仕置」を行なう。その中に「佐竹・宇都宮ならびに家来のものども、多賀谷・水谷」

の諸氏に対し、「いらざる城は破却せよ」との命令がある。発掘調査の結果、主郭部分を囲む1~3号堀や4号堀・6号堀が

土塁を崩して人為的に埋められていることが判明した。これは「城破り」の状況を示しているといえ、このことから、飛山城も秀吉

の「破却令」の対象となり廃城となったと考えられる。

<歴史>

元弘3年・正慶2年(1333)に宇都宮高綱(のちの公綱)は、鎌倉幕府の命を受けて

摂津の天王寺付近で楠本正成と対峙する。『太平記』には正成が「宇都宮は坂東一の弓矢取りなり。紀清両党の兵、

もとより戦場に臨んで命を棄つること塵芥よりもなお軽くす」と評し、正面きっての合戦を避けたことが書かれている。紀清両党の

紀は益子氏、清は芳賀氏のことであり、その勇猛ぶりが全国に知れ渡っていたことがわかる。この年の五月に鎌倉幕府は滅亡し、

時代は建武の新政、そして南北朝動乱の時代となる。宇都宮公綱は建武新政権下で雑訴決断所のご貝となり、

その後足利尊氏と後醍醐天皇が対立すると、公綱は後醍醐天皇側として行動する。延元元年・建武三年(一三三六)

に足利尊氏と後醍醐天皇の講和が成立すると、公綱は捕えられいったんは尊氏に属するが、ふたたび後醍醐天皇や

新田義貞と行動をともにする。延元三年・暦応元年(一三三八)、南朝方の勢力拡大のために北畠親房が常陸国小田城

に入る。そして延元四年・暦応二年(一三三九)に南朝方の春日顕国が北朝方の八木岡城や益子城などを攻め、

さらに宇都宮・飛山軍と戦いこれを退けている。翌年顕国軍は飛山城管轄下の石下城を攻略し、その周辺を西明寺城の

支配下においている。さらに、興国二年・暦応四年(一三四一)八月十一日に飛山城は顕国軍に攻められ落城している。

発掘調査では、この時期と考えられる遺構が確認されているほか、出土した遺物の中には被熱しているものがあり、落城との

関連が想起される。なお、この間の戦いにおいて、芳賀氏の居城である御前城の名が出てこない。南西約三キロの八木岡城

が攻められていることと考えると、この時期の芳賀氏は飛山城に本拠を置いていた可能性がある。それを裏付ける資料として、

出土遺物の中には青磁の酒会壷・梅瓶・香炉・仏花瓶などの威信財や愛媛県大山祇神社の奉納物と同様な青銅製水瓶

の一部が見つかっている。なお、公綱が南朝方として行動しているのに対し、子の氏綱は足利方として戦っている。この一連の

戦いのとき氏綱は一四歳前後であることから、その後見役である芳賀高名が宇都宮家中において大きな役割を担っていたと

考えられる。「沙弥宗心書状写」からは「宇都宮并鳩(飛)山輩」と両者が一体として行動をしていたことがわかる。

高名の父高久は宇都宮氏出身で公綱の父である貞綱とは兄弟であることから、公綱と高名は従兄弟同士となる。芳賀氏

はその後も高貞、興綱、高武など宇都宮氏からの養子を向かえ入れており、宇都宮氏の重臣というだけではなく、宇都宮氏

の一族(家風)としての立場でもあった。

芳賀系図では、芳賀高名の子には、高貞(伊賀守)と高家(駿河守)がいる。高貞は光に述べたように実は

宇都宮貞綱の長男で、高名の養子となり芳賀氏の家督を継ぐ。そして高名の実子は高家であるという。また、高家は飛山城

主と明記されている。 一方高貞は、「続群書類従」によると、「伊賀守高貞代に真岡城を取立、五所より引越」とあり、

真岡城を居城としたと考えられる。高家の行動については『太平記』などで断片的にしかわからないが、観応二年

正平六年(一三五一)の薩遠山の戦いにおける活躍により、宇都宮氏綱が越後・上野守護となり、氏綱は高名の子高貞・

高家を両国の守護代に任じている。

一三五五~五七年にかけて越後国加地、小泉荘、豊田荘に関する駿河守高家の 遵行状や打渡状などの文書が確認されており、越後国内での活動の一端が窺われる。 康安二年・正平十七年(一三六二)に畠山国清か失脚し、上杉憲顕が復帰すると、宇都宮氏綱の越後守護職も罷免される。 これに対し、宇都宮氏綱を擁し、芳賀高名・高貞・高家が上杉復帰の阻止に動くが、貞治二年・正平十八年(一三六三) の武蔵岩殿山(現東松山市)合戦で鎌倉公方足利基氏軍に敗れ、その時の戦いで高家は戦死してしまう。 高家の頃の飛山城は、現在の城の半分(前輪II~Ⅳを中心とする部分)ほどの規模であったと考えられる。また、出土遺物を 見ると、陶磁器関係は古瀬戸中様式II~Ⅳ期、常滑6~8型式のものが多く出土し、古瀬戸は後期様式以降極端に 減少する。このことから、高家の死を契機としてこの城の機能が変化したことがわかる。なお、高家の子高清は氏家郷勝山に 移り住み勝山城主となる。勝山城は飛山城と同じ鬼怒川左岸の段丘上に築かれた城である。 天文十八年(一五四九)、五月女坂の合戦において宇都宮尚綱が戦死すると、那須氏と手を結んだ 芳賀高照は宇都宮城を占拠し、さらに天文二十一年(一五五一)には、壬生綱雄が北条氏康の意を受けて宇都宮城に 入城する。このようななか、芳賀氏当主であった高定は、尚綱の遺児伊勢寿丸(のちの広綱)を擁して真岡城にこもり 宇都宮城奪還の機会をうかがい、弘治元年(一五五五)に高照を真岡城に誘い出し謀殺、さらにその2年後の弘治3年 (1557)に、古河公方足利義氏の命に応じた佐竹義昭が広綱・高定を支援するため五〇〇〇の兵を率いて飛山に在陣し、 これにより綱雄は宇都宮城を退却、広綱は宇都宮城に帰還することができた。

一三五五~五七年にかけて越後国加地、小泉荘、豊田荘に関する駿河守高家の 遵行状や打渡状などの文書が確認されており、越後国内での活動の一端が窺われる。 康安二年・正平十七年(一三六二)に畠山国清か失脚し、上杉憲顕が復帰すると、宇都宮氏綱の越後守護職も罷免される。 これに対し、宇都宮氏綱を擁し、芳賀高名・高貞・高家が上杉復帰の阻止に動くが、貞治二年・正平十八年(一三六三) の武蔵岩殿山(現東松山市)合戦で鎌倉公方足利基氏軍に敗れ、その時の戦いで高家は戦死してしまう。 高家の頃の飛山城は、現在の城の半分(前輪II~Ⅳを中心とする部分)ほどの規模であったと考えられる。また、出土遺物を 見ると、陶磁器関係は古瀬戸中様式II~Ⅳ期、常滑6~8型式のものが多く出土し、古瀬戸は後期様式以降極端に 減少する。このことから、高家の死を契機としてこの城の機能が変化したことがわかる。なお、高家の子高清は氏家郷勝山に 移り住み勝山城主となる。勝山城は飛山城と同じ鬼怒川左岸の段丘上に築かれた城である。 天文十八年(一五四九)、五月女坂の合戦において宇都宮尚綱が戦死すると、那須氏と手を結んだ 芳賀高照は宇都宮城を占拠し、さらに天文二十一年(一五五一)には、壬生綱雄が北条氏康の意を受けて宇都宮城に 入城する。このようななか、芳賀氏当主であった高定は、尚綱の遺児伊勢寿丸(のちの広綱)を擁して真岡城にこもり 宇都宮城奪還の機会をうかがい、弘治元年(一五五五)に高照を真岡城に誘い出し謀殺、さらにその2年後の弘治3年 (1557)に、古河公方足利義氏の命に応じた佐竹義昭が広綱・高定を支援するため五〇〇〇の兵を率いて飛山に在陣し、 これにより綱雄は宇都宮城を退却、広綱は宇都宮城に帰還することができた。

<関連部将>芳賀高俊</関連部将>

<出典>関東の名城を歩く 北関東編(峰岸純夫ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.