PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

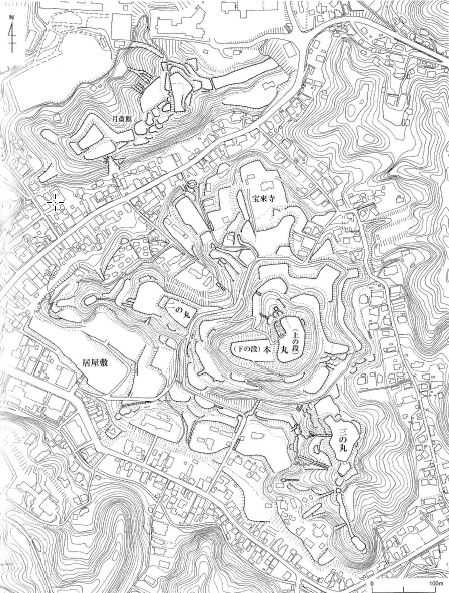

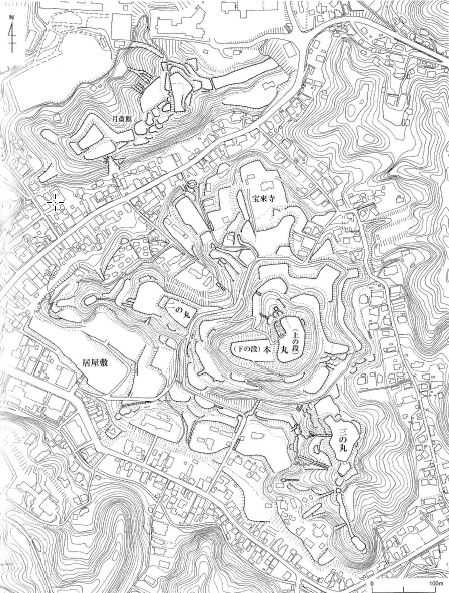

R288沿いに三春交流館「まほら」があり、そこから三春町立三春小学校の裏山に登ってゆくと、三春城域に

なり、近世の城の遺構が展開する。城の中心部は城山公園となっている。

戦国時代の仙道(福島県中通り地方)に勇名を馳せた田村氏の居城である三春城は、奥羽仕置後、会津藩

の支城からその与力大名の居城をへて、正保2年(1645)から明治維新まで秋田氏が居城とした。このため、

本丸周辺とそこへ通じる通路沿いは近世の改変を受けているが、それ以外の部分は、中世の面影を比較的よく

残している。城は、阿武隈高地西縁の大志多山(城口)に所在し、標高360m前後の丘陵が周囲に乱立する

中で、標高408mの城山は頭ひとつ抜き出している。このため、近世に三階櫓があった本丸西端からは、郡山

市街地や安達太良山、那須連山が望め、本丸御殿があった東側からは片曾根山、鎌倉岳、移ヶ岳など田村地方

の峰々を見渡すことができ、これが城地に選ばれた理由であろう。また、三春の地名が「見張る」から転じた

のではないかという説も肯ける。これに対して城下は、城山を囲む谷から派生する狭隘な谷地がうねりながら

伸び、谷の中央を走る街道に沿って町が形成されているため、谷筋の要所要所からランドマークとして城山や

寺社が望めるほかは、見通しが効かない中世のままの町である。

<遺構>

標高400m以上の山頂部分で、南北に長い東の平場(上段)と東西に長い西の平場(下段)が鉤の手形になり、

結節部北西に南北に細長い平場(杉の丸)がある。近世には、上段に御殿、杉の丸に風呂屋や土蔵、下段には

三階櫓と表門、長屋から多門櫓状に続く裏門などが置かれるが、秋田氏が入部すると、西側の麓(現在の三春

小学校)に新たに御殿(居屋敷)を建設した。そして、天明5年(1785)の大火で城の大半を焼失すると、将軍

から拝領した朱印状を納める三階櫓だけを再建しており、本丸は城下から見上げる藩主と幕府権力の象徴でしか

なくなる。この本丸裾の標高360m前後の部分を、一周約850mの帯郭状の通路が周回しており、秋田氏時代には

この内側を本城と呼んでいる。このうち、近世の利用が少なかった南東部には、戦国時代に在地の技術で築か

れた高さ1m程度の石積が数ヵ所に残されており、秋田氏時代の絵図に古屋敷と記される平場が点在している。

本城からは北西と南東方向に尾根が派生しているが、周回通路が堀切になり、北西が二の丸、南東が三の丸の

郭群となる。二の丸は、秋田氏時代には中心平場とその北から西側を廻る下の段に限って郭として認識されて

いるが、さらに西側の尾根筋に小さな平場が連続している。また、三の丸周辺では、中心平場の東から南側に

土塁や堀切を伴う小さな平場が配され、西側には複数の竪堀が確認できる。このほか、三の丸と居屋敷の間には、

秋田氏時代に重臣屋敷となる大きな平場がるほか、北側には秋田家祈願寺宝来寺を核とする中級藩士屋敷の

平場群があり、さらに国道を挟んだ北側に、田村月斎の屋敷と伝わる月斎館がある。このように三春城は、本丸、

二の丸といった核となる平場を中心とした複数の郭群から形成され、各郭群が独立した縄張を持っている。

一見並立しているように見える郭群だが、中心となる平場の標高差が家中での序列を示しており、また、本城

の裾にだけ石積を築くような差別も行われている。

<歴史>

三春城は永正元年(1504)に、田村義顕が大志多山に居城を移し築城したと伝わる。この時、義顕が

どこから移って来たかは不明だが、田村地方は田村荘と呼ばれた紀伊熊野新宮の荘園で、その拠点が守山

(郡山市田村町)であったため、守山から移った可能性が高い。本丸跡の発掘調査では、15世紀末頃の遺物を含む焼土を主体とした厚い整地層で現在の地形が形成されており、その下からは痩せ尾根に沿ってひな壇状 に削り出された狭い平場が検出されている。こにおことから、小規模な山城だった三春城が、16世紀初頭頃に 火災に遭い、その後、大規模に改修されたと推定される。また、この焼土層からは、大量のかわらけや青白磁 梅瓶など中国産の磁器が出土しており、このような財を持ち得る人物がほかに考えにくいことから、三春城は 元々田村氏の居城で、義顕が田村荘の権益をほぼ掌握したため、大改修工事を行って田村地方の主城とした 可能性もある。田村氏は、義顕、隆顕、清顕と三代続く。義顕は、永正期までに白川氏との同盟や岩城常隆 の娘を正室に迎えるなどの調整により、田村地方での基盤を固め、その後、安積、岩瀬方面へ勢力拡大を図る が、白川氏が弱体化し、代わって伊達氏と蘆名氏が力を増した。そこで、隆顕の正室には伊達稙宗の娘を迎えるが、安積へ進出する度に伊達・蘆名両氏に挫かれている。そして、天文11年(1542)に伊達稙宗と晴宗 父子の争いから天文の乱が起こると、隆顕は稙宗方として勢力を拡大する。しかし、これを嫌った蘆名盛氏が 晴宗方へ寝返った結果、同17年に晴宗方が勝利し、この機に晴宗は居城を米沢へ移し、仙道から一歩退いた。田村氏はこの時、相馬顕胤の娘を清顕の正室に迎えることで標葉郡の一部を獲得するが、蘆名氏との講和で 安積郡から撤退させられた。その後、隆顕は永禄2年(1559)に岩瀬へ攻め込んで今泉城(須賀川市)を落し、義顕の弟・月斎を城代として岩瀬・安積への橋頭堡とすると、安積の大槻城や片平城を攻め、天正4年(1576)には安積伊東氏を追い落とした。また、常陸から仙道をうかがう佐竹氏に対しては、蘆名氏と連合して戦い、同5年にはこれを破った。しかし、翌年の佐竹・白川氏の和睦を契機に蘆名氏は佐竹氏と協調し、岩瀬の二階堂 家出身の盛隆が蘆名家の実権を握ると、田村氏の孤立が深まった。こうしたときに、嫡子がなかった清顕は、天正7年に一人娘の愛を伊達輝宗嫡子。政宗に嫁がせ、男子誕生の際は田村家の家督を約し、伊達・田村同盟 を成立させた。しかし同9年に、田村郡南西の拠点・御代田城が蘆名・二階堂軍に包囲されると、翌年、輝宗 の調停で和睦し、今泉など岩瀬・安積の占領地を始め、田村郡南西部も二階堂氏に割譲することとなる。追い討ちをかけるように、伊達・田村氏の旗下にあった安達郡東部・塩松の大内定綱が反旗を翻したため、清顕は 何度も遠征するが連敗を喫し、さらに岩城常隆も南から侵攻を開始した。このため清顕は同13年、伊達家を

家督した婿の政宗に、大内征伐を依頼する。政宗は小手森城を攻め落し、定綱は畠山義嗣の二本松城へ逃れる が、突発的な戦闘で、父・輝宗と義継が戦死したため、蘆名・佐竹氏を中心とする連合軍と伊達・田村氏との戦闘に発展する。そして、翌年、政宗は二本松城を落として畠山氏を滅ぼすが、清顕も急死する。当主を失った田村家は、清顕後後室相馬氏と田村月斎、隆顕の弟・梅雪斎、梅雪斎の子・顕憲、一族の橋本刑部 という四宿老により運営されたが、実際には伊達派と相馬派の家中抗争となる。そんな中の天正16年閏5月、相馬義胤が叔母である清顕後室との面会を理由に三春入城を企てる。義胤は、三春城入口の橋を渡り、坂を上って二の丸あるいは要害へ入るが、「あけつち(揚土)」に至ったところで阻まれ、東の小口あるいは搦手へ出たところで、弓・鉄砲をうちかけられて船引城へ逃れ、その後、伊達勢の追撃をかわしながら小高へ帰還 したという。これらの施設がどこに当たるのかは不明であるが、義胤は大手から入城し、中腹の周回路からは 侵入を拒まれ、東側から搦手を出たようで、こうした守城の様子からも二の丸・三の丸といった郭群と共有 する周回路までと本城部分とでは、同じ城内でも意味合いが違ったのではないかと考えられる。その後、郡山合戦に勝利した政宗は、8月に三春城に入城した。これに伴い清顕後室が船引城へ、田村梅雪斎・顕憲らが小野 城へ退出し、代わって清顕の甥・宗顕が政宗を後見に三春城主となった。政宗は一ヵ月余りの在城中に、三春城と周囲の要害の整備、相馬派家臣の城館の破却を行い、田村家中や城下および周辺の有力町人、在郷衆らと謁見し、大叔母で「東」と呼ばれた隆顕後室の元へ度々通い、大元明王やその門前町、金の座、月斎の屋敷などを訪ねている。政宗のこうした行動から、三春城と周辺には、田村氏一族たちの屋敷があるほか、寺社やその門前町、町屋があったことがわかる。天正17年になると、相馬・岩城・佐竹勢が田村領内になだれ込み、田村領は三春周辺を残すばかりとなった。こうした中、伊達政宗は擦上原で蘆名氏を破って南奥羽を制覇するが、翌年には豊臣秀吉の小田原攻めに心ならずも参陣し、その軍門に降った。その結果、田村氏は改易され、伊達領に組み込まれた。政宗は占領地の大半を召し上げられ、さらに、新たに会津に入った蒲生氏郷に葛西・大崎一揆 での動向を疑われ、翌年の九戸の乱鎮圧後、出羽置賜や旧田村領を含めた仙道諸郡を氏郷へ引き渡し、葛西・大崎氏の旧領へ移された。三春城には、蒲生家与力の田丸直昌が城代として入るが、いつからか守山へ移り、慶長3年(1598)に会津領主が上杉景勝に換わっても、守山城が使用された。同6年に景勝が米沢に減封され、

氏郷の子・蒲生秀行が会津に戻ると、最初の城代・蒲生郷成が慶長14年に出奔するまでには三春城に戻っている。その後、蒲生郷治、郷成の子の郷喜・郷吉兄弟、さらに郷治と、蒲生家中トップの大名級の重臣が三春城代を 歴任している。三春城は明治維新後、木材や石材に至るまで払い下げられたため、ほとんど石垣はないが、本丸 の北東部や裏門下などに大型の粗割石を緩やかな斜面で積んだ石垣が残っている。守山城の石垣とも似ているため、これらは蒲生氏時代に築かれた可能性が高い。なお、この時期の瓦は出土にないため、瓦葺の建物は なかったと考えられる。寛永4年(1627)に秀行の子蒲生忠郷が亡くなると、加藤嘉明が会津を拝領し、三春 には嘉明の三男・明利が3万石で入るが、同時に二本松を拝領した嘉明の娘婿・松下重綱の急死により、翌年 には明利が二本松へ移り、三春には重綱の嫡子長綱が入った。本丸からは松下氏の家紋を刻んだ鬼瓦が出土 しており、この時代になると瓦葺建物が築かれている。その後、正保元年(1644)に松下氏が改易されると、翌年、常陸宍戸から秋田俊季が5万5000石で三春に入り、後の分知で5万石となるが、秋田家十一代の安定した治世を迎えた。そして、戊辰戦争では無血開城を果たし、明治維新後に廃城となった。

<関連部将>田村氏、伊達政宗、蒲生氏、加藤明利、松下長綱、秋田氏</関連部将>

<関連部将>田村氏、伊達政宗、蒲生氏、加藤明利、松下長綱、秋田氏</関連部将>

<出典>東北の名城を歩く 宮城、福島、山形(飯村均ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.