PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

お茶畑の先の樹木地帯に発掘調査され、整備された城の遺構を見ることができる。中心部の曲輪あとの奥の方にも曲輪跡があり、

かなり規模の大きな城だったようである。

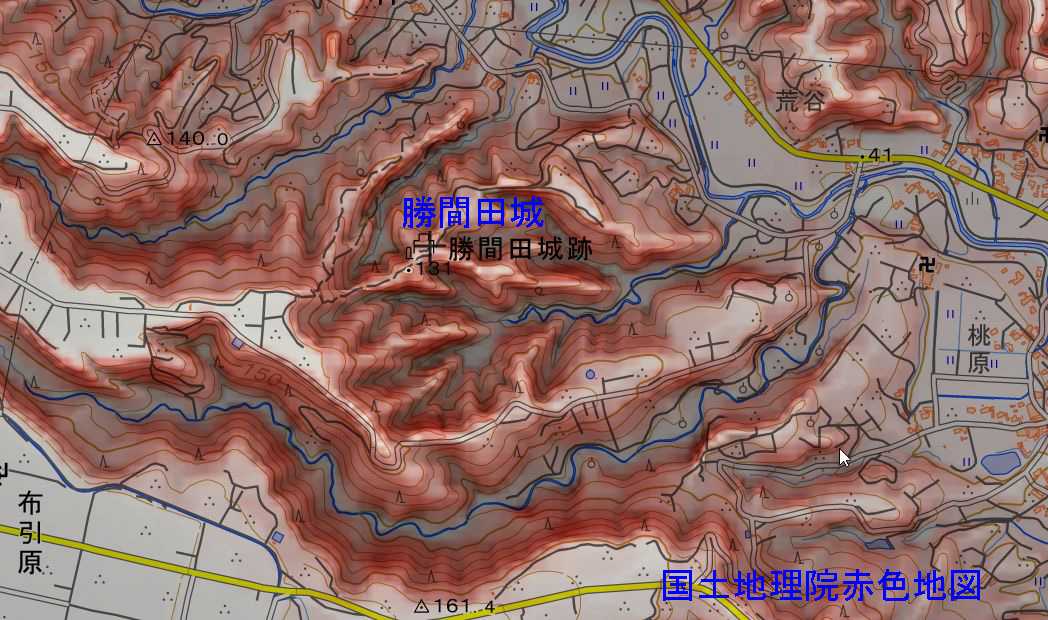

勝間田城は勝田氏(勝間田氏)の本拠であった勝田荘の中心、勝間田川に沿った勝間田の谷のもっとも奥まった場所に所在する。

牧之原台地から派生する丘陵の中腹に立地し、本拠の中枢部となる勝間田の谷を見下ろす場所にあることから、本拠の防衛拠点と

なる要害として築かれたことがわかる。15世紀中頃から遠江における勝間田氏の活動が活発になっているが、勝間田の谷の周辺には

この時期に創建あるいは中興となる寺院なども多いことから、それは本拠周辺においてもうかがうことができる。城の築城年代に

ついては正確な記録がないため明かではないが、発掘調査による出土遺物が15世紀中葉~後葉の時期にほぼまとまることから、15世紀

中葉頃に築城された可能性が高い。また、勝間田川中流域の中地区には、やはり勝田氏が築城したとされる穴ヶ谷城(中村城)なども

残り、本拠防衛のための諸施設が整備されていったものと考えられる。勝間田城築城をはじめとする本拠防衛体制の整備は、勝間田氏

<遺構>

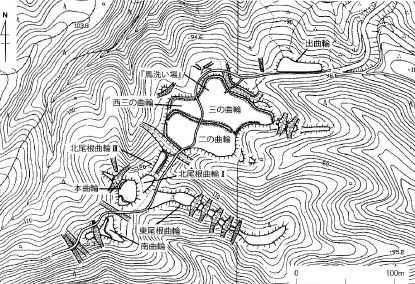

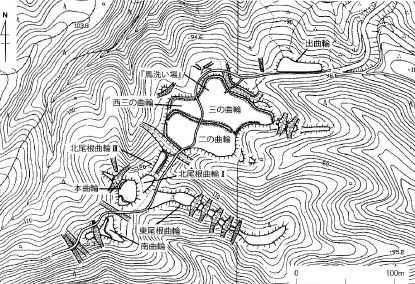

城は牧之原台地から降下しながら派生する丘陵上を階段状に削平し、本曲輪を尾根筋に連ねて配置するいわゆる連郭式の山城

である。勝間田川流域を東側眼下に見る一方で、西側は牧之原台地上から見下ろされる場所にあり、立地としては南東の本拠を望む

という位置関係がより重視されている。本曲輪は城内最高所の尾根上にある、南北やく30m、東西約18mの小規模な曲輪で、西側に

は厚い土塁を備えている。本曲輪から続く尾根筋には北東に北尾根曲輪、南西に南曲輪、東に東尾根曲輪などの曲輪が配置される。

本曲輪の南西側尾根には南曲輪を挟んで四条の堀切はあり、また東尾根曲輪先端の尾根に五重の堀切が設けられている。多重堀切

によって本曲輪周辺城の防備を固めていつ様子ががうかがえる。東尾根曲輪の東側の五重堀切は、東尾根曲輪側の堀切が幅5mを

超えるるとともに周辺の城では類を見ない多重堀切であり、城内屈指の見どころともいえる。北尾根曲輪IIと二の曲輪の間となる、

城のほぼ中央には城を南北に分断するかのように幅約10mの大堀切が設けられ、その北側には二の曲輪、三の曲輪が配置される。

二の曲輪は東西約70m、南北約30mの規模を持つ不整形な曲輪で、南東部を除く周囲は土塁で囲まれている。三の曲輪は東西約70m、

南北約35mの不整形な曲輪で、北西側に南北約10m、東西約25mの南三の曲輪をもとない、三の曲輪、西三の曲輪ともに土塁が巡って

いる。いずれも広大な面積を有し、建物等の施設が確認されたことから、居住空間として使用がなされたものである。三の曲輪北東の

尾根筋には出曲輪とされる小曲輪が配置されている。現在みられる遺構からは登城道および虎口は明かでなく、三の曲輪と西三の曲輪

の間にある現道部分に虎口の存在が想定されるものの、戦国期後半にみられるような技巧的な虎口を現況では確認することができない。

本曲輪周辺が比較的小規模な曲輪で構成されるのに対し、大堀切を隔てた北側の二の曲輪・三の曲輪周辺は土塁囲みの広大な曲輪が配

される点で城内の構造に相違がみられる特徴がある。

<歴史>

勝田(勝間田)氏は「保元物語」にも遠江の武士団としてその名が見えるように、同族である横地氏と並んで平安時代末期

から活躍が知られる一族である。遠江くに勝田荘を名字の地として本拠を構えていたとされ、鎌倉幕府成立期には、源氏方の安田義定

に従って平氏迎撃の軍に参じ、また源頼朝の上京に従った武士団にも数えられる御家人として活躍したことが「吾妻鏡」にも記されて

いる。室町時代には奉公衆として将軍に仕えた一族であった。奉公衆とは御番衆とも呼ばれた将軍直属の家来衆である。六代将軍義教

に仕える奉公衆を記した「永享以来御番帳」には一番に勝田左将監、勝田兵庫助、四番に勝田能登入道、勝田弥五郎などの名が見え、

また八代義政の代の「文安年中御番帳」にも同様な名がある。同族である横地太郎の名も記されており、勝田氏は横地氏らとともに

幕府直轄軍の一翼を担うほどの武力を有していたことがうかがえるのである。寛正6年(1456)には、遠江守護斯波氏の被官であった

狩野七郎右衛門尉が背いたため、守護代であった狩野加賀守と横地鶴寿、勝田修理亮がこれを討ち果たし、幕府から褒賞されている。

本拠である遠江においても幕府の命によって武力行使がみられるように、この頃から遠江周辺での活発な活動をうかがうことができる。

応仁・文明の乱は山名宗全と細川勝元を中心とした勢力が対立することで、将軍家や各地大名を巻き込んで複雑な対立関係が生じた

動乱である。その影響は遠江地域にも及び、遠江守護斯波義廉は西軍方に、駿河守護今川義忠は東軍方に属して対立することになる。

応永12年(1405)に斯波氏が遠江守護となる以前は今川氏が遠江守護であったことから、義忠は遠江の支配権奪還を渇望していたため、

さらに激しいものとなっていった。文明6年(1474)、狩野加賀守を討ってその後を継いだ狩野宮内少輔を遠江府中見付城において

討ち果たすなど、義忠は遠江進出に向けて着実にくさびを打ち込んでいった。文明7年(1475)、勝田氏は義忠に対抗すべく同族である

横地氏とともに、かって狩野氏が館としていた見付城を拠点に挙兵する。勝田・横地両氏は遠江守護斯波氏の傘下にあったため、この

挙兵には義忠の遠江進出に対抗した斯波義廉の意向がが強く働いたことは想像に難くない。勝田・横地両氏は今川方の一族衆である

遠江今川氏の堀越陸奥守を小夜の中山(掛川市)付近の合戦で破るなど、優勢に戦況を進めていく。義忠は自ら出馬し、翌文明8年に

見付城に籠る勝田・横地両氏を攻めて城を落としたため、勝田氏は本拠勝田荘に帰還し、要害である勝間田城に籠城するが、やがて

今川義忠の大軍は勝間田城およびその城下に来攻し攻撃を開始する。勝田氏は奮戦するも今川方の猛攻によって勝間田城は落城して

しまう。しかし、勝田・横地氏の残党はその後も抵抗を続け、塩買坂において義忠を討ち取ったため、今川氏の遠江進出作戦はいったん

中止となり、子の氏親に引き継がれることとなる。

<関連部将>勝田氏</関連部将>

<出典>東海の名城を歩く 静岡編(中井均ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.