PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

高い石垣に囲まれている。城の中心部の天守台はさらに高く、その上からは、南アルプスや富士山まで遠望することができる。公園内には

櫓や門が復元されており、石垣や水堀も残されている。

甲府城は、甲斐武田氏滅亡後の豊臣政権下で、浅野長政と幸長が配された文禄2年(1592)から慶長5年(1600)までの間に築城された。

これは、野面摘み石垣構築技術の比較検討や城内の発掘調査で出土した豊臣家家紋瓦である「五三桐」「五七桐」、浅野家家紋瓦「違い鷹の

羽」の軒丸瓦や鬼瓦、鯱瓦などいずれも金箔や朱が施された遺物が論拠となっている。甲府城が築城された目的は、小田原北条氏滅亡後に

江戸を拠点とした徳川氏をけん制するためであり、長野県の高島城、松本城、小諸城、上田城や福島県会津若松城等と関東を取り囲むように

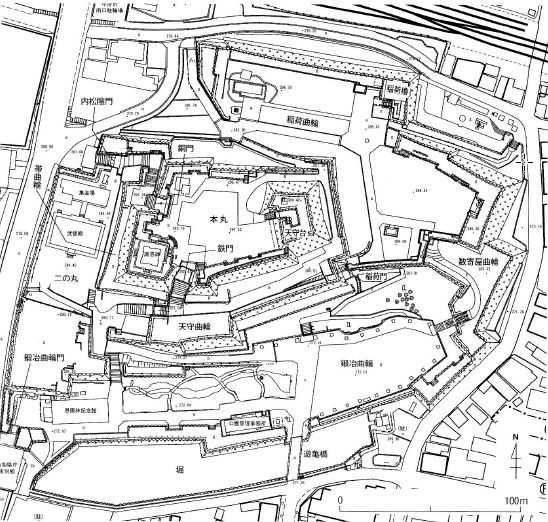

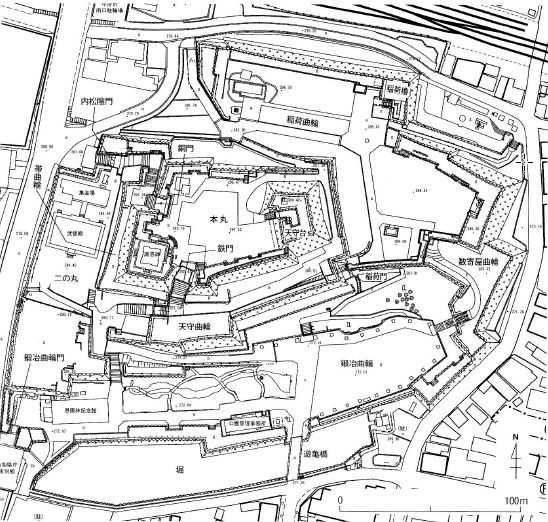

衛星状に配された織豊系城郭の一つである。規模は、東西470m南北560m、総面積約18ヘクタールを測り、全周を堀と野面積みの石垣で築き上げた

平山城である。城の名称は、江戸時代には甲斐府中城が一般的だが、鎌倉幕府開幕直前に功績がありながらも源頼朝に謀殺された一条忠頼の

<遺構>

天守台は標高304mを測り、城内の最高所である。甲府盆地や富士山、南アルプスの山々が一望でき、南眼下には江戸より三泊四日行程

の甲州街道と甲府城築城とともに建設された甲府城下町が広がる。天守の存在については学術的にも大きな課題となっているが、本丸周辺の

出土鯱瓦から高層建物の存在は推測できるものの、絵図や発掘調査からの確証が得られてないのが現状である。最近の研究では、甲府城

完成まで暫定利用された武田氏の居館(躑躅ヶ崎館<武田氏館>)の天守台に礎石郡が存在する点に注目する研究者も多い。天守台の西側

一段下が本丸である。現在はマウンド状の広場になっているが、地下には城内で出土した瓦片が調査研究後に埋設保存されている。江戸時代、

本丸へは鉄門と銅門をへて入った。鉄門は平成25年(2013)に復元され、銅門の跡では西側の礎石が露出展示されている。本丸内の北東部

にはかって本丸櫓が存在し、近年イタリアからその外観を写した手札サイズの古写真が発見され話題を呼んだ。櫓は外側から見ると二階で、

内側は三階建ての掛け造り構造であったと考えられている。柳沢時代には本丸御殿や持仏堂である毘沙門堂が建立された。この毘沙門堂に

ついては、柳沢氏の大和郡山移封後に華光院に移築された記録があり、最近の調査研究では往時の姿をほぼ残して存在しておることが判明し、

現存する唯一の甲府城関係の歴史的建造物と評価された。天守台と本丸の全周を囲うように配置された曲輪が天守曲輪である。さらに一段

下がり、北から東側にかけて稲荷曲輪、西側に二の丸、東南側に数寄屋曲輪、南側に鍛冶曲輪が、配置されている。稲荷曲輪の名称の由来は、

現在は堀端に鎮座しているが、築城以前から一条小山を守護していた庄城稲荷に由来する。江戸時代の記録にもたびたび登場し、甲府城詰の

武士から厚い崇敬を受けていたようである。稲荷曲輪の北東隅には、寛文年間に建てられた二代目の櫓を平成16年(2004)に復元した稲荷櫓

がある。江戸初期には長屋建物が稲荷曲輪の東面石垣に延々と建設されており、外敵に対し厳重な防備をみせ、威容を誇った景観がうかがえ、

現在はそれら建物の礎石が露出展示されている。北西部からは、全国的にも珍しい構造を持つ煙硝蔵が検出された。火薬庫でありながら平屋

に地下構造を持つ一見不思議な建物であるが、地下部の底部は石張で、全壁面には幅30センチ程の壁厚になるように板材で覆われていた。その

隙間には砂礫が充填されフィルター層となっており、防湿や雨水対策も十分な施設であることが判明した。数寄屋曲輪は城内での狭小かつ

独特の形を持つ曲輪である。南端には江戸初期から明治初年まで数寄屋櫓が存在したほかに、建物は存在しなかったこのが判明している。

また、江戸初期と中期以降の絵図と比較すると平面形に差異があることから改変を受けた可能性もある。鍛冶曲輪は、現存する曲輪では

最大の面積を持ち、米蔵や会所が置かれた。北東側には石切場跡が露出展示されており、矢穴などの採石技術の痕跡を良好に見ることが

できる。なお、南側の遊亀橋は近代の所産である。

<歴史>

甲府城築城期の姿を表わす史料は残念なことにこれまでのところ見つかっていない。江戸時代初期の様相が明らかになるのは、

城番制であった寛永年間頃から徳川綱重、綱豊(六代将軍家宣)が甲府藩主であった寛文年間頃で、寛文4年(1644)に幕府から二万両を

得て大規模な修理をした記録前後からである。宝永元年(1704)、武田氏遺臣の系譜を持つ柳沢吉保が甲府藩主となり、その子吉里が在城

するが、この時に城内の御殿や門等の建物が新築され、城下町整備も大々的に実施されて最大の活気を得た。柳沢氏が大和郡山に移封された

享保9年(1724)からは甲府勤番支配となり、任命された旗本が一族共に甲府城下に移り住み、大いに江戸の文化で賑わったといわれる。

いっぽう、近代の甲府城跡は消滅の歴史であり、それは昭和44年(1969)の県指定史跡の指定までつづいた。明治時代になると城内の建物

はすべてが取り壊しのうえ払い下げられ、石垣だけの景観となった。その後城内全域には果樹が植えられ勧業試験場となった。明治10年(1877)、

鍛冶曲輪には官営の葡萄酒醸造所が造られ、全国初の葡萄酒やブランデーの量産に成功している。明治36年(1903)の中央線開通により

清水曲輪が、甲府中学校や山梨県庁の建設と市街地化により楽屋曲輪と屋形曲輪が開発され、舞鶴城公園として開放された時には、往時の

三分の一ほどの姿に変わってしまったのである。県都甲府のJR甲府駅には南北に出口があり、北口に降り立った場所は清水曲輪であり。南口

は楽屋曲輪に位置する。しかし、現在の市街地の様子からはそこが甲府城内であることは想像できない。

<関連部将>浅野長政、幸長(平岩親吉、豊臣秀勝、加藤光泰)</関連部将>

<出典>甲信越の名城を歩く 山梨編(山下孝司ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.