全386件 (386件中 1-50件目)

-

筋肉痛

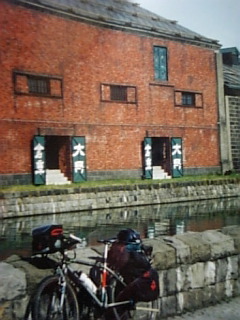

山登り以外で筋肉痛になったのは久し振りだ。別に北京オリンピックに触発された訳ではなく、チャリのツーリングのための身体作りなのだが、とりあえず40キロ~50キロ程度の距離で足慣らししようと思ったのだ。チャリでぶらぶらと40キロ弱を走って途中に軽い向かい風が続いたり若干のアップダウンがあったりしたが、それほどの速度で走っている訳ではないので理由はその後の行動なのだ。結構長く真っ直ぐな国道で、先の方に1台のチャリが見えたのだ。信号待ちが長かったので追いついたのだが、そのチャリは空力と軽さを徹底追及した黒いロードバイクで、しかもスポークが金属ではなく本数(枚数が近いか)が少ない本格派だ。後ろから抜かれたのだが信号の多い通りで、追いついて見ると恐るべきマシンだなあと思ったまでは良かったのだが、軽く流している感じなので追いつけそうに思った・・・・小さな信号は無視して走っているようだが、大きな交差点は当然渡れない。次の信号でも追いつけたのだ。繰り返している内に5キロ程度にわたり4度追いついたが、当然ながら追いつくためには全力疾走だ。個人的にいうと1日200キロを走っていた時代にフル装備(テントや着替え、炊事道具など)で出した平地での最高速が42キロで、チャリにあまり乗らない時期にサイクルスポーツセンターのロードバイクでスピード測定するマシンで出した最高速は60キロ超と同じ人間でも5割増しのスピードが出るのだ。しかも・・・・実はアブラタラバが乗っていたチャリというのは・・・・Image4489 posted by (C)aburataraba足パンパン!

Aug 18, 2008

コメント(37)

-

ダイヤモンドトレール 金剛山~どんづる峯

どうもオリンピックなどが始まってしまうと更新が一層おろそかになりそうだ。ダイヤモンドトレールは大阪・奈良・和歌山にまたがる全長45キロの稜線沿いの登山道で、しかも既に踏破した紀見峠~槇尾山や紀見峠~金剛山は登山地図などでもコースが確認できるし、コースが紹介されているものもあるのだが、金剛山~どんづる峯はマイナーなコースなのでブログでは紹介されているが資料は少ないのだ。こういうコースに挑もうという方々は大抵が健脚者で、アブラタラバのようにひ弱な引きこもりはいなさそうだ。岩湧山や金剛山あたりであう登山者とはやや人種が違い、ペースもしっかりしている方が多い。以前は時間切れで中止せざるを得なかったため、時間短縮のために山頂までは・・・Image982 posted by (C)aburataraba珍しい村営ロープウエイを使い、歩調も早めにしたのだ。Image990 posted by (C)aburataraba林間の道を降りるとしばらくなだらかな下り坂が続くのだが、ここでややスピードを上げないとタイムロスとなる。また金剛山からどんずる峯で最大の難所は勾配がきつい葛城山の南からの登りと、二上山の手前にある竹の内峠の手前のアップダウンだろう。ここもペースを維持しないと、かなりのロスがある。Image2403 posted by (C)aburataraba経過時間は5時間52分だが、珍しく午前中から登ったので少し余裕がある。Image2409 posted by (C)aburataraba竹の内峠のある竹の内街道は司馬遼太郎氏も「街道をゆく」で記述している古道であるが、現在は大阪と奈良を結ぶ主要な幹線のひとつで、綺麗な歩道も延びつつある。大阪側に少し下ると二上山の登山口がある。Image2410 posted by (C)aburataraba余裕があったので調子の乗って二上山に登ってしまったが、ダイヤモンドトレールは二上山の途中で西側へ向かう道があるのだ。実はこのときの画像が以前にオチで使用した・・・Image2428 posted by (C)aburatarabaこの辺りで大阪側に降りていくが、低山が続くのでかなり快適な道だ。Image2446 posted by (C)aburatarabaさすがに山道の15キロはしんどいので、最後はほっとする道でもある。二上山の北側は軽いアップダウンばかりで、やがて建物が目前に見えてくるとどんずる峯は近い。Image2454 posted by (C)aburataraba不便なのは登山道ではありがちだが、ここから最寄駅までが結構距離があって、歩いているうちに陽が沈んでくる。Image2456 posted by (C)aburataraba二上山の西側にある聖徳太子の廟があるという太子町がゴール地点からの下り道にある町なので、当然の如くでてくる光景は・・・・・Image2457 posted by (C)aburataraba威厳も何もあったもんじゃない!

Aug 4, 2008

コメント(10)

-

寺尾牧場のコーヒー牛乳&おまけ画像

以前に寺尾牧場の濃厚な牛乳を紹介したが、飲み損ねたコーヒー牛乳がようやく飲めたのだ。寺尾牧場 posted by (C)aburataraba猛暑が続く大阪でガソリンも高く海にでも出かけているのか、この日は意外に車が少なかったので飲めるような予感はあったが出かけた甲斐があるというものだ。ここのコーヒー牛乳は普通の牛乳ほど濃厚ではないが、一般の濃厚な?牛乳とあまり変わらずコクがあって美味い。コーヒー味はオリジナルのブレンド豆を使用しているそうで、もちろん今まで飲んだなかで最も美味い!ちなみにアブラタラバが立寄る「葉菜の森」というファーマーズマーケットは国道170号線(大阪外環状線)にある道の駅より野菜類も安く、外にある屋根付きの休憩所では冷凍みかんが無料で食べられるサービスもある。オレンジジュースは不味いので飲まないほうがいいだろう・・・・おまけ画像はどこにでもある病院なのだが・・・・・なんだか行きたくない・・・・家出病院 posted by (C)aburatarabaもう一つは珍しい黄色い達磨!優勝祈願2008タイガース posted by (C)aburatarabaもちろん阪神百貨店に飾られているのだ。今日で公式戦は一休みでオールスター後は主力の藤川投手、矢野捕手、そして3番バッターの新井選手がオリンピックで抜けることになるが、金メダルとともに帰国して欲しいものだ。

Jul 28, 2008

コメント(12)

-

化け猫現る!

とんでもないものを目撃してしまった。いくら怪談は季節モノとはいえ、この現代社会に存在するものだろうか。体長は約180センチくらいで、巨大な猫は2足歩行をするらしく直立していた。非常な繁華街にも関わらず誰も気付く様子がなく、騒ぎ出すような人もいないのだ。宮崎アニメに登場する猫バスではあるまいし、いくら知能が2歳程度とはいえアブラタラバしか気付かないというのも異常ではないか。伝説によると化け猫は巨大化して登場する場合と、主に女性に化けて猫に変化する場合がある。Wikipedeaによると茨城県や長野県では猫が12年生きると化け猫になると言われているいるそうだが、この巨大猫は着物姿で周囲の人々を見下ろしており、すでに34年もの長きに渡って生き続けているらしい・・・・しかも大きさやスタイルまで千変万化するという・・・・大阪はミナミの大丸前で行き交う人々に、冷徹なまでに無反応で見下ろし続ける化け猫はかなり前から全国にその分身を派遣しているという話だ。minami posted by (C)aburatarabaおお、恐ろしい!

Jul 9, 2008

コメント(12)

-

寺尾牧場のノンホモ牛乳

大阪府和泉市の菜菜の森は泉南、南河内、和歌山北部の農産物を中心に生産者が直接販売する施設で、何気なしに立寄って牛乳を飲んだところ美味くて2週連続訪れたのだ。寺尾牧場の牛乳 posted by (C)aburatarabaパスチャライズ殺菌というのは湯煎と同じ容量で2重釜を加熱していき、1時間半で75度まで上げて15分維持することで殺菌する方式だそうだ。急激に加熱すると牛乳が変質するためにパスチャライズ殺菌にしたらしいが、加熱前と加熱後では容積が70%になっており、濃厚になるのは当然だがバターのような風味があって、過去に経験したことのない味だ。初めて北海道に行ったときに襟裳のユースで絞りたての牛乳を飲んだが、牛乳としてはあれ以来の新鮮な驚きで機会があればコーヒー牛乳も飲んで見たいものだ。寺尾牧場は和歌山県海南市にあり、阪和自動車道の紀ノ川SAではアイスも売ってるそうなので、和歌山へ車で行く方はお試しあれ!

Jul 2, 2008

コメント(12)

-

どんづるぼう流血事件

どんづる峯(どんづるぼう)は奈良県香芝市にある奇勝にして天然記念物で、ダイヤモンドトレール(奈良県香芝市のどんづる峯から大阪府和泉市の槇尾山までの45キロ)の出発点として知られて・・・・・いない。アブラタラバも今年まで聞いたことさえなく、ダイヤモンドトレールを歩いて知ったのだ。入り口 posted by (C)aburataraba大阪府太子町と奈良県香芝市を結ぶ幹線沿いにあって、実は・・・・・階段 posted by (C)aburatarabaこの階段を登って右に曲がると・・・・・すぐだ。3分とかからない。入り口 posted by (C)aburatarabaこういう景色だが、この向こうはと言うと・・・・太子町側の風景2 posted by (C)aburatarabaかつて二上山が噴火したときに堆積した溶岩が隆起と風化、侵食によりできた景色が広がっている。地層 posted by (C)aburataraba水が流れるところだと地層の様子がわかって面白いのだ。特に立ち入り禁止という立て札もないので・・・・散策路 posted by (C)aburataraba道らしきところをどんどんと奥へ歩いていく。中心部へ降りる posted by (C)aburataraba道のないところも降りていく・・・・・1時間近くうろうろと登ったり降りたりしていると・・・・崖2 posted by (C)aburataraba向こうに造成中の道が見えるではないか!崖なのでゆっくりと降りていったが、岩がもろいので降りるにも限界があって、たどり着いたのがこの場所だ。崖 posted by (C)aburataraba写真ではどのくらいに見えるか知らないが、実際のところは3メートルもない高さなので、飛び降りて進むことにした。後頭部を打つと嫌なので、やや前に体重をかけていたのだが、前にコケて若干すべったのだ。両腕でブロックしたので肘から手首にかけての外側に大きな擦り傷ができて、そこから意外に大量の出血があった。いつも持参している500ミリリットルの水で傷口を流して先ほどの造成中の道を歩いて行くと、工事現場のおじさんが「ようこんな場所までこれたなあ・・・怪我してるで!」と言っていたが、言われなくとわかっておる・・・・血が滴っておるのだ。この後30分ほど歩いて車に戻ったが、ハンドルとシフトレバーに血がついて非常に怪しい車内となった。両腕に大きな擦り傷がある馬鹿な大人を見かけたら、それはアブラタラバかも知れない・・・・・・・・

Jun 28, 2008

コメント(12)

-

世界一の仁徳天皇陵

仁徳天皇陵は堺市北部の巨大な前方後円墳で、墓域(面積と言え!)としては世界最大とのことだ。仁徳天皇陵・モデル posted by (C)aburataraba全長が486メートル、高さは35メートルあって、駅間が短いとは言えJRの三国ヶ丘から中百舌鳥まで1区間の横はずっと仁徳天皇陵なのだ。仁徳天皇陵・地図 posted by (C)aburatarabaなんだか鍵穴のような形で、外側の濠は綺麗に維持されているが・・・・仁徳天皇陵・外濠 posted by (C)aburataraba内側は外部との循環が全くないので・・・・仁徳天皇陵・内濠 posted by (C)aburataraba妙に古代遺産の雰囲気がするのだ。本来なら世界遺産に登録されても不思議ではないくらい世界的に見ても価値のある歴史的遺産であるし、現在日本にある世界遺産でも例えば○○銀山などは見たことはあるが疑問だらけだ。歴史的意義のある金山はここだけではないし、確かに保存状態は良いが世界規模で考えるとアメリカ西部やアラスカは入植者の多さと官から民へと開発主体が変わったという意味では重要に思える。まあ、仁徳天皇陵は天皇家の私有財産なので誰も申請などしないから、歴史的な価値とは無関係に世界遺産になることはないだろう。それにしても宮内庁の管理は行き届いているようだ。仁徳天皇陵・正面 posted by (C)aburatarabaこんなところが近くにあれば、毎日のように出かけて行って・・・・仁徳天皇陵・周回 posted by (C)aburatarabaジョギングするんだけど・・・・・

Jun 26, 2008

コメント(6)

-

南河内名物?かすうどん

もう、どうしようもなく「かすうどん」が食べたくなったので、食べに行ったのだが・・・・うどんと言うと大阪ならば「けつねうどん」(きつねうどんの河内弁の言い方)だったが、今では全国のうどん屋さんで食べられるのではないかと思う。ダシや麺に違いはあっても地域性の高いうどんメニューというのは意外になくて、情報社会となった現在では人気メニューはすぐに全国に広まるのだと思う。やや地域性が高いと言えば枚方の釜盛で食べた「梅うどん」だが、これはまだまだお目にかかれるお店は多くないだろう。「かすうどん」は南河内のうどんで、牛の小腸を油で揚げた「油かす」と呼ばれる肉が入ったうどんなのだ。かすみ・かすうどん posted by (C)aburataraba実際にお店の看板などで見られる地域は大阪市以南で堺市以東であるが、意外なところでは泉州(大阪南部の海側)や奈良県、和歌山県にも少ないがメニューにある店もある。アブラタラバが好きな「かすうどん」の店は堺市にあった。堺市はもともと摂津、河内、和泉の境界にあった町なので堺と呼ばれるようになったそうだが、残念ながら閉店となっていたので、向かったのは国道26号線の貝塚付近にある「かすうどん」の店「かすみ」だ。「かすうどん」の特徴と言えば油かすの香ばしさで、札幌ラーメンの名店「すみれ」が始めた焦がしラードや、ラーメン店によって炙りチャーシューなどを使ったメニューもあるが、「かすうどん」の香ばしさはダントツだ。「かすみ」ではテレビで紹介された「かすつけうどん」なるものがあるが、つけ麺よりも普通のうどんのほうが熱いので香りや味が引き立つため、夏向きとは思うがあまりお奨めはできない。次回は世界一のコレ!歩道 posted by (C)aburataraba

Jun 23, 2008

コメント(14)

-

阿倍野近鉄・キースマンハッタンとお買いもの

訪れたのは阿倍野近鉄百貨店の地下・・・・いわゆるデパ地下だ。わりあい早い時間に着いたので、少食で知られるアブラタラバもさすがに腹がへっていた。とは言えデパ地下はスイーツや食事の名店などはあるのだが、朝食に向いたメニューはあまり多いとは言えない。仕方なく選んだのはキースマンハッタンだ。アメリカに対しては個人的経済制裁中であるが、ここだとラインセンス料として一部が支払われるが基本は国内で作っているだろうということで一時的に解除した。キースマンハッタン2 posted by (C)aburataraba右側にあるのは色でわかるようにコーヒー用の砂糖だが、なかなかおしゃれだね。キースマンハッタン1 posted by (C)aburatarabaここはチョコレートが美味い!キースマンハッタン3 posted by (C)aburatarabaが、高い・・・たった2つで750円ほどするのだ。メインイベントは買い物だが、以前は近鉄各線の主要駅には必ずあったと思う品・・・関西では土産購入第1位であったと思うのだが、今では食品偽装でトップクラスの話題となった・・・・・赤福もち posted by (C)aburataraba赤福餅様だ!本日のオチは・・・・Image2696 posted by (C)aburatarabaやり過ぎの看板にしようと思ったが、マリルレ郎氏がカンニングしたので・・・ステッカー posted by (C)aburatarabaこちらのトラックは、よ~く見ると・・・・恐るべき装置がついているらしい・・・・ステッカー2 posted by (C)aburataraba

Jun 20, 2008

コメント(14)

-

世界遺産・薬師寺

午前中は近鉄百貨店の阿倍野店に行き、買い物した後に薬師寺に向かったのだが、実は前回書いた唐招提寺から歩いていける距離で、本来は2つのお寺を一緒に回るのがお奨めだ。Image993 posted by (C)aburatarabaもともとは現在の橿原市で7世紀に創建された薬師寺は、8世紀に現在地に移転したそうであるが、建物は戦国時代の戦乱などで焼失したりして、奈良時代から残っているのは国宝の有名な東塔だけなのだ。Image998 posted by (C)aburatarabaもっとも読者の中には薬師寺の写真よりも・・・・・・Image986 posted by (C)aburataraba薬師寺に隣接して走っている・・・・・・Image987 posted by (C)aburataraba鉄道写真のほうが気になったりするのだろう・・・・面白いのは薬師寺への参道のコースは、Image989 posted by (C)aburatarabaこの神社を通るようになっているのだ。Image990 posted by (C)aburatarabaお守りなんかを買わそうなんてことは、ないような気がしないでもない・・・・神とか仏とかいうのは・・・・Image2686 posted by (C)aburataraba意外に厳しかったりするのだ。Image2689 posted by (C)aburataraba

Jun 16, 2008

コメント(10)

-

探偵ナイトスクープでの高野山の僧侶のお話

関西だけの放送なのか全国ネットかは知らないものの、朝日放送の深夜長寿番組「探偵ナイトスクープ」の話だ。この番組は視聴者の依頼に基づいて探偵(タレント)が依頼内容の調査をする訳なのだが、爆笑した依頼というのは・・・・昔、高野山に林間学校に行ったお母さんが当日泊まった宿坊で食事中には音をたてないように注意されたのだが、タクアンを食べるのにどうしても音が出てしまうので、音をたてないでタクアンを食べる方法を教えて下さいというものだ。林間学校で泊まったという宿坊を兼ねたお寺の住職が最後には成功したのだが、その過程でいくつか興味深いことがあったのだ。テレビをご覧の方はなかなか成功せずに、何人かの僧侶を僧侶を集めてトライした場面を覚えておられると思うが実際にはあまり高僧はいなかった。高野山というのはお寺の集合体で、中にはテレビにあったように世襲で住職を承継しているところもあって、住職といえど若手も多いし作務衣のような服装の人は坊さんでさえないかも知れない。高野山の総本山は金剛峰寺で、ここの館長が真言宗全体のトップにあたるはずで、次に偉いのが奥の院の空海の世話を担当する黄衣の袈裟のお坊さんだ。ここらあたりになると普通にタクアンを食べても音はしないと思うのだが、アブが以前に泊まった宿坊では特に制約はなくてお祈りだけして食事をしたから初めて聞く話で確信はないのだ。で・・・・・どこで爆笑したかと言うと、僧侶が写真を撮るときの話なのだが・・・シャッターを押すときの言葉が・・・・・・はい、坊主!

Jun 13, 2008

コメント(10)

-

世界遺産・唐招提寺と・・・・・・お願いします!

唐招提寺は法隆寺の東北、東大寺の西南に位置しており、唐の揚州の大寺である大明寺の僧・鑑真が759年に創建したお寺だ。誰だ!作ったのは大工だと言ってるやつは・・・・どうも世界遺産というと知床半島や白神山地、日光東照宮、白川の合掌造りなど遠方に行くことが多く、日帰りが可能な奈良地域は行ったこともないところがあって、前回の法隆寺に加えて唐招提寺(その後にもう一つ)にも行ってみようと出掛けたのだ。あいにく本堂は改修中だったが、ここの見どころというと実は別のところにあるのだ。歴史の教科書には必ず出てくるのではないかという建物に校倉造の正倉院があるが、ここ唐招提寺にある校倉造の蔵は正倉院のそれよりも20年も古いものだそうだ。もう一つの名物がうちわなのだが、有名人の書いたうちわが多く展示されている。奉納されたうちわに最も似合わないのが・・・・緒方拳の「今が正念場!」だ。ところで唐招提寺に向かう途中に立寄った100均のダイソーでみつけた案内がアブラタラバの気持ちを代弁していたのでお伝えしておこう・・・・道人に告ぐ!かにお願いします!

Jun 4, 2008

コメント(12)

-

柿くへば・・・・

鐘が鳴るなり・・・・・法隆寺(正岡子規作)という訳で、日本で最初の世界文化遺産である法隆寺に行ってみた。(どういう訳だ!)世界最古の木造建築物があり40以上の国宝がある法隆寺は、もちろん聖徳太子ゆかりのお寺で、建物の彫刻や玉虫厨子などの工芸品も見事なものであるのだ。境内は思ったよりも広く、普通に見学するだけでも1時間では足りないほどだ。という訳で(どういう訳だ!)、歩き疲れると門前の土産物屋や飲食店にお世話になる。名物の茶粥を食べた店は歴史的な知識もあるのか、店頭での商売に活かしているのだ。小野妹子と言えば聖徳太子に第2回の遣隋使に任命され、有名な「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す・・・」という親書を携えて渡航した人であるが、このお店には小野妹子ならぬ・・・・・オレノ芋子という焼き芋がある。多少ふざけていると言わねばならないが、これだけではなく聖徳太子が制定したという17条憲法ならぬ・・・・17条健法があるのだが・・・・・残りの15条はどこへ行った!

May 21, 2008

コメント(14)

-

世界遺産・熊野那智大社と秘密の

熊野那智大社の信仰の対象は歴史的には那智大滝の原始信仰から始まったとされていて、そうなるといわゆる熊野三山が確立するかなり以前から信仰の対象となっていたと考えられるのだ。熊野三山と熊野古道が参詣道とされる頃には、信仰の対象は全く違ったものになっている。実は観音浄土(極楽浄土と同義と考えて良い)とされる補陀洛という場所が海に存在すると信じられており、その補陀洛渡海に最適な場所が現在の那智勝浦とされたことから、来世の極楽浄土へいくための祈りの場所として那智大社があり、実際にもこの地から補陀洛渡海が25回も行なわれている。渡海船は再現されたものが同じ那智勝浦町の補陀洛山寺にあるが、かなり粗末なもので漂流する機能?しかないので、難破船と変わらない状態だったのだろう。いずれにしても、ここ那智勝浦町は神聖の高い土地で、補陀洛山寺の始まりもインド人の上人が漂着したことによるらしいし、熊野古道を除くと熊野三山の内でも本宮や新宮のそれぞれの大社だけが世界遺産だが、こんな小さな那智勝浦町には熊野那智大社と別に那智大滝、青岸渡寺(那智大社内にある)、補陀洛山寺、那智原生林が指定されている。言わば古代から神の地として信仰の対象であった地で、神のご加護も多かったのではないかと思う。神というのは信仰の厚さと関わりなく、時に残酷な結末を与えたりすることがある。しかし那智勝浦町では現世の加護も十分与えられている。那智勝浦町ばかりでなく、地球そのものを守る存在こそ・・・・・地球防衛軍秘密基地本部!運よくアブラタラバには目視できたが、秘密基地であるから正直者以外には見えないなずだ!

May 17, 2008

コメント(8)

-

世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道 熊野速玉大社

熊野速玉大社があるのは新宮市だが、今の神倉神社(ご神体である巨岩ゴトビキ岩で有名)にあった熊野速玉大社に対して移転先の現在地が新宮という地名になっているのだ。熊野本宮大社と違って・・・・普通の狛犬のように見えるが、なんだか首から下がブルドックのようで、しかも再現力がかなりあるように思う。ちなみにこれは有馬温泉の記事で使った画像で、いかにも作り物っぽい。どうも以前にはなかったのだが、世界遺産になってから熊野三山の周辺は急ピッチで観光開発がされていて名産品や飲食施設が増えつつあり、ここ熊野速玉大社の駐車場出口にも横丁ができているとはいうものの・・・GWだというのに5時前に全て閉店しているとは、やる気があるんだかないんだか・・・・

May 15, 2008

コメント(10)

-

紀伊山地の霊場と参詣道・熊野本宮大社

数ある世界遺産の中でも「紀伊山地の霊場と参詣道」は異色である。信仰に関する全く違う3つの遺産であるからだ。大峰山・吉野山は修験道の聖地で、体系的な仏教が輸入される以前の仏教のかけらのようなものや土俗信仰などがミックスされたもので、個人の修行の場としての宗教施設とその参詣道としての大峰奥駆道だ。高野山は空海が開いた一大宗教都市だが、インドから中国に伝えられた仏教はその後の中国内での土俗の宗教である道教の隆盛のかげで弾圧されたため、正当な後継者によって伝えられずに滅びてしまったが、空海は大日経系と金剛頂経系の仏教の法王として中国で即位した直後に日本に帰ったために仏教文化の正統が残ったのだ。町石道は高野山に至る参詣道のうちの表参道であり、女人禁制が長く続いたが庶民の信仰の対象であった。熊野三山(山の名前ではなく熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)は、元々上皇の参詣が習慣化した天皇家が主に信仰していたもので、現役の天皇のために後に伊勢神宮が建てられたが、言わば上流階級がその対象となっていた歴史がある。熊野古道や伊勢路はその参詣道だ。実は熊野本宮大社は小高い丘の上に建てられているが、歴史的には北海道と無関係とは言えないのだ。熊野本宮大社の南東に「大斎原」(おおゆのはら)という日本一高い鳥居がある場所は、明治22年まで本宮大社があったところだが洪水により流されて移転した。この時の洪水が上流では十津川村の大水害を引き起こして、現在ほ新十津川村への移住となったのだ。そういう意味では本宮大社の歴史は古いが建物は比較的新しく、世界遺産となったためか新しい建物などが目立つところでもある。狛犬などもかなり新しく、これは世界遺産になったことで外国人観光客も増加している意味もあるのか、見事な勇姿は・・・・・・・ハーフではないか?

May 13, 2008

コメント(8)

-

南紀グルメなれの果て

初日の昼食は柿の葉寿司だ。本来は鯖だが鮭も取扱いしているところがほとんどだ。田中の柿の葉寿司には写真のように珍しく鯛があるのだ。そして夜はと言うと、新宮の東宝茶屋でいつもの・・・・馴れ寿司だ。これは鯖の馴れ寿司だが、馴れ寿司は本来は鮎なのだ。写真は鯖の馴れ寿司で、柿の葉寿司と続けて書くとややこしいのだ。で、以前に記事で紹介したものも同時に注文した。そう、これこれ!これは何かと言うと・・・・実は・・・・豆腐でもプリンでもなく・・・・・メニューの名前で言うと・・・・・これ!メニューは・・・・右から4番目の30年物馴れ寿司なのだ。ヨーグルトから甘みを抜いて深みを増した味わいで、馴れ寿司より美味いくらいだ。しかし、高い・・・・ということで正解は、馴れ寿司のなれの果て!翌日は民宿で朝飯を3杯食べて、前回の記事にもあるマグロ丼を食べたが、それ以外のものをまとめて報告しよう。右は本宮大社に近いところにあるからす屋さんの「船玉大明神」というしょうゆだれが入った逆みたらし団子のような餅と那智大社近くにある柿ソフトクリーム。珍しいカジキのハムと作りたてわらび餅。アブラタラバが南紀で行きたかった鰻の名店3店のうち最後の「ひがしうなぎ店」のもので、前回訪問した古座川鰻店から50メートルも離れていない。ここは少し香ばしく焼き上げていて古座川鰻店と近い焼き方だが、脂ののり方が凄いのだ。そして熊野牛乳ソフトで高脂肪なのでなかなか美味い。写真は失敗したようだが、これ以外にピーナッツソフトも食べたのだ。少~しだけ食べ過ぎたかも知れないが、いずれも南紀でしか味わうことができないものばかりで外す訳にはいかないことがお分かりだと思うのだ。さてさて、あなたも南紀に行ったならばカロリーなど気にせずに・・・・

May 9, 2008

コメント(12)

-

那智勝浦町で最もグルメな奴

南紀では太地町というと鯨の町だが・・・・・・那智勝浦町はと言うと・・・・マグロの町なのだ。実際には今は那智勝浦町以外の方が船主になっていて、非常に寂しい状況だと地元のおばあちゃんが嘆いていた。アブラタラバは高齢者と犬やネコには人気があるので、知らない間に取材ができてしまう^^温泉民宿でのチェックアウト時に漁港で朝市をしていると小耳に挟んだのだが、幸い朝食は3杯しか食べていなかったので漁港に向かった。水揚げされたマグロも展示されていて、さすがに漁港の朝市は違うなあと思うのだ。アブラタラバは・・・・・・マグロ丼だ。海産物や周辺地の農産物を使った食品などが売られていて、干物なども美味しかったがグルメな奴らは・・・・・この朝市にはいない・・・・その贅沢な奴らは・・・・・こいつらだ!恐るべきことに・・・・・中オチと頭が主食なのだ!前回の回答は次回だ(なんのこっちゃ)

May 7, 2008

コメント(10)

-

GWのお出かけでも悠々温泉に浸かる3つのポイント

GW(ゴールデンウィーク)ともなるとお出かけでも混雑していて、人気スポット以外でもゆっくりはできない。アブラタラバが実行している方法なら、比較的ゆったり悠々と温泉に浸かれたりする^^一番簡単な方法は観光ガイドにない温泉に行くことだ。世界遺産の那智大社に行く途中にあるのが、南紀勝浦温泉より湯川温泉に泉質が近いかと思う那智勝浦温泉。国道42号線から少し北上すると左側(西側)に朱塗りの橋がある。この奥にあるのが自家源泉掛け流しで、露天風呂もあって200円という激安の日帰り施設だ。露天風呂は結構広くて、ちょっと南国風だ。ライダーには人気があるらしいが、温泉好きでないとこういうぼろい施設に入りに来る一般客は少なく、当日は最初1人で浸かっていた。古座川上流の「湯治湯ゆうや」は今回も1人で入浴した。ちょっと以前とシステムが違っていて入浴中の札を掛けるようになっているので、空いていれば貸切で入浴できる。もう一つの方法は、駐車場の小さい温泉を探すというものだ。日本で最初に掛け流し宣言をした温泉地である十津川温泉は、確か3つの温泉公衆浴場があるのだ。その内、割合古くからある温泉公衆浴場の「わらびを」は、駐車場に3台しか停めることができない。このときも先客は1人だけだ。最後に紹介する方法は、立ち寄り入浴があまり知られていない温泉を探すことだ。これはエリアの日帰り温泉の本なら、大抵は載っているが観光客は普通の観光ガイドしか見ないので、意外にお客さんは少なかったりする。行ったのはアンドレマルローが「これぞ日本の湯宿!」と絶賛した湯の峰温泉の名旅館の「あずまや」だ。ここは世界遺産の坪湯と温泉公衆浴場があって、こちらはいつも混んでいる印象がある。「あずまや」は宿泊客優先のサービスをしていて、立ち寄り入浴できる時間は午後1時から3時の2時間だけだ。しかも宿泊客は午後1時からチェックインが可能なので、宿泊客の入浴が多い場合は立ち寄り入浴を断ることもあるらしい。しかし世界遺産の温泉「坪湯」は宿泊客も全員が入りたい温泉で、チェックインするとほとんどが休憩したら「坪湯」の予約に行くのが普通なのだ。ここも内湯は1人で入浴した^^ところで・・・・・グルメ編で紹介するこれは何でしょう?

May 4, 2008

コメント(8)

-

空海の風景或いは弘法は筆を選ぶ

「空海の風景」は司馬遼太郎氏の名著で、20世紀最高の小説といわれた「坂の上の雲」や、支配者階級である武士が起こした奇跡的な革命と欧米から評価が高い坂本竜馬を描いた「竜馬がゆく」に勝るとも劣らないだろう。空海の年表や、生前に弟子が空海の言葉を書き綴った「御遺告」(ごゆいごう)から見ても、その行動範囲は南近畿、生家がある四国、遣唐使の往復で滞在した九州が中心で、広く捉えたとしても西日本が行動範囲であるにも関わらず、全国に5000以上の空海伝説が存在するとのことだ。ことわざで「弘法も(にも)筆の誤り」というのがあるが、日本3筆が決まる原因となった御所の門にかかる額に書を書いたときのもの(嵯峨天皇、橘逸勢と空海が書いた)で、嵯峨天皇からの勅命で大内裏応天門の字を書いたときに、応の字の上の点を書き忘れて筆を投げて直したという話があるが史実ではない。また「弘法筆を選ばず」というのもあるが、弘法大師は書体によって筆を使い分けており、嵯峨天皇にも自ら調製した筆数種を贈ったこともあるそうだから・・・・「弘法は筆を誤らず、しかも選ぶ!」というのが真相なのだ。そんな空海が長く滞在したお寺が、アブラタラバが何度か紹介した大阪南部の和泉市にある槇尾山寺(現在は槇尾山施福寺)だ。(槇尾山施福寺)隣が河内長野市で、登山では何度も紹介しているが、ここには天野山金剛寺というお寺があり、空海が若い頃に修行したとされていて、女性も参拝可能だったことから女人高野とも呼ばれているのだ。高野街道という言わば大阪から高野山への表参道とは別に、槇尾山から山越えで町石道に至る道もあるし、高野山はこの修行時代に実際には訪れたという説もあるが、この和泉山脈周辺は全体が空海ゆかりの地でもあるのだ。空海については真言宗の開祖として、日本で初めて開かれた私学として綜芸種智院の開講、日本3筆として知られているが、実際には満濃池の改修で設計した現在でもダム建設に使われるアーチ型の工法や、難破した遣唐使船を救った当時の中国人でさえできない巧みな上奏文、高弟を差し置いて入門さえすることなく仏教史上でも唯一の大日経系と金剛頂経系の二つの系統の正式な後継者とした心理学的行動と仏教知識など、奇跡としか思えないほどだ。日本でも天皇から大師の称号を受けた僧は多いが、お大師さんと言えば空海(弘法大師)と考えるのが普通だ。お遍路に見られるように現代でも真言宗徒でなくても、空海にあやかる習慣があったりして後世への影響も大きい。もちろん四国だけでなく、ゆかりの地である大阪南部にも空海の影響が見られるのだ。食堂くうかい?なら完璧なんだが・・・・

Apr 30, 2008

コメント(10)

-

緊急特集 歴史の真実 「聖徳太子」

聖徳太子はかつて1万円札のデザインにも使用されているのでご存知の方も多いだろうし、教科書などにも17条憲法の制定と表現されていたが、574年に生まれて聖徳太子の名称が使われだしたのは100年以上のちのことであるので、最近の教科書では厩戸王(うまやどおう)という記載も登場している。もともと聖徳太子の事績については歴史的検証がされていない日本書紀が中心であり、またその他の事績が書かれた書物についても後世の創作説があり、厩戸皇子の存在は認めるが事績については否定的な意見も増えているのだ。もともと伝説というのは誇張して伝えられる傾向があり、例えば空海が遣唐使として唐へ渡った時に皇帝に書を求められて、壁に両手・両足・口で筆を操り揮毫したことから5筆和尚と尊称を賜ったとされるが、実際には書の5体を自由に書きあらわすことができたからであるとされている。聖徳太子の豊聡耳(とよさとみみ)伝説は豊臣秀吉が名前にも使ったというもので、10人の話を同時に聞いて全てに的確に答えたとされているが、実際には10人の話を順番に聞いて、最後に全部に対して的確な答えを出して記憶力の優秀さを伝える話という説もある。歴史というのは好ましい人物には、より良い印象が加えられるようだ。大阪中東部に位置する太子町は聖徳太子の廟所がある太子ゆかりの地であるが、ここでは聖徳太子の実像を検証するヒントが調査の結果見つかった。欽明天皇の第二皇子である聖徳太子は実は・・・・・・しがない公務員だったらしい!

Apr 28, 2008

コメント(10)

-

大阪の花見の穴場?

大阪の桜の名所というのはいろいろとあるものの、4月も中旬から下旬にかけてとなると造幣局のとおり抜けが最も有名だろう。しかし造幣局はその立地ゆえに非常に大勢の花見客が訪れ一方通行の歩道が溢れるほどになるので、ゆっくり花見もできず人の流れに従って歩いてとおり抜けるだけだ。しかし、大阪には同時期に多くの満開の桜がゆっくりと見物できる場所が存在するのだ。この左側にもずっと桜並木が続いている。これは関山という種だ。こちらは普賢像という種だが、名前からして仏教に因縁が深いのだろう。普賢菩薩というのは文殊菩薩とともに釈迦の脇侍だそうなので、普通は仏教でしか使わない言葉だし、高野山には普賢院という団体が利用する宿坊もある。このエリアもそうだが付近の敷地には染井吉野がたくさんあるので、意外なことに吉野山と同じく1ヶ月近く桜が楽しめる場所だ。ちなみに染井吉野というのは吉野山の桜ではない。吉野山は以前に紹介したとおり白山桜と呼ばれる種で、染井吉野というのは昔の植木屋が販売戦略で勝手に名前を使っただけで、食品偽装のようなことは昔からあったということだ。ああ、ここがどこかって?ここは・・・・続きはWebで!と言いたいところだが、まだ咲いているかも知れないので、土日にでも出かける人のために説明すると・・・・・・日本一奇妙な塔、PLの塔がある広場の周辺だ。どんな塔かって?こんどこそ・・・続きはWebで!

Apr 24, 2008

コメント(10)

-

大阪H市の謎のラーメン屋潜入記

今年になってテレビで2度紹介された個性派のラーメン屋があるのだが、いずれも詳細な場所が紹介されていない。しかしなんとなく付近の景色で想像がつく場所なので、一度行ってみたのだ。H市とは言っても・Hな施設がたくさんある市・Hな市民ばかりの市・H型の市・H型の血液型の市民ばかりの市(ないない!)というような皆さんが想像されるようなものではなく、なんと頭文字がHなのだ!(当然やんけ!)大阪でHというと北から順に枚方市、東大阪市、羽曳野市となるが、場所は羽曳野市のとある場所だ。見たとおりモンゴルの遊牧民族が住まいとしているパオが客室となっていて、他のパラソルのついたテーブルが2つ外にあるのだ。中はご覧のように色遣いが楽しい。ご飯はこちらで薪で炊いている。肝心のラーメンはというと・・・・・左が桜花ラーメンで、右が河内鴨ラーメンだ。桜花ラーメンはかなりこってりしていて、上にのっている野菜類は敷地内で自作したものだ。薪で炊いたご飯は少し水分が抜けてしまっていて固いのだ。それと言うのもお客さんが席数の半分にも満たないときに注文したのだが、なんと40分も待たされてしまった。ラーメンもスープや野菜は美味いが、麺が細くてスープが絡みすぎる。濃いスープには太麺が鉄則だ。ご飯も炊きたてが提供できないなら、固形燃料で1人用の釜炊きのほうが美味い。土曜日の昼でこの状態なら、本来は回転率で平日をカバーしなければならないときに稼げていない。話題性はあるもののラーメン店としては前途多難だろうなあ・・・・簡単に改善できるが、店主が気付かないことには無理だ。テレビでも場所が説明されなかったということは店主の意向に間違いないはずだから、あえて場所は説明しないが、もしかしたらラーメンのブログなどで紹介しているかも知れない。興味のある人は検索してみるといいだろう。お店の名前はと言うと、支店がないにも関わらず!ほんてんラーメン!

Apr 22, 2008

コメント(10)

-

吉野山の千本桜 舟形家グルメ時々花見編

食の安全とグルメというのは個人的には同一であると思っている。ここ吉野山にはその代表ともいうべき和菓子店が存在するのだ。吉野山を訪れるようになった要因の一つが、舟形家にあると言っても過言ではない。星湖舎というマイナーな出版社から出版されている「死ぬための食事、生きるための食事」は、食品メーカーに勤めている人の子供が自社の添加物にまみれたミートボールを食べているのをみた時のショックから、会社をやめて自然食レストランを開業した人の亡くなるまでの話しから始まるのだが、その中でも紹介されているのが全ての和菓子を無添加で作っている船形家だ。予告編で登場したきなこ団子も船形家のものだが、特に白玉の団子は絶品だ。コストパフォーマンスまで考えると大沼の「沼の家」の団子が好きだが、味ではこちらが上だろう。一番基本的なみたらし団子で、これほど味が違うのは驚異的だ。羊羹などはもともと添加物は使わないで作れるし、品数が少ないところや配送するお店でない場合などは無添加でも作れるだろうとは思う。しかし数が増えてきたり通販があると、乳化剤や膨張剤、保存料などは使うのが普通だし、香料や色素などは普通に使うところが多いようだ。実はなんどか吉野山に行ったのだが、お店は綺麗な外観だが船形家は一度も営業しているところを見たことがないのだ。有名な和菓子店であるのに、店舗があって営業していない不思議。店頭で聞いてみると若い販売員さんは臨時らしく知らないのだが、どうも女将さんらしき人を呼んでくれた。びっくりしたことに、このお店は期間限定の営業で他に店舗はないのだ。普段はというと配送のみの取り扱いで、固定客だけで手一杯の状況。しかし拡大するつもりはないのだろう。上から柚子、オレンジ、桜餅の葛饅頭だが、特にオレンジは信じられないほど美味い。葛と饅頭の味と食感の違いが味わいを深くしているが、オレンジはマーマレード状の皮も含まれていて軽い苦味と甘みと食感の差が一層深い。吉野山の千本桜はもちろん期間限定だが、同時に船形家の和菓子の作りたてが食べられるのも花見の時期に限定される。今年は天候もあって残っているとしても奥千本の桜だけかも知れないが、吉野山に行く人は是非お試しあれ!

Apr 18, 2008

コメント(10)

-

吉野山の千本桜 花見マクロ編

吉野山の千本桜と言えば個々の綺麗さもさることながら、やはり山肌を埋めるように咲く千本桜だろう。下千本→中千本→上千本→奥千本と順に咲いていくのだが、均等に位置するのではなく下千本と中千本が近くにあり、少し離れて上千本と奥千本があるのだ。マクロ編はもちろん山肌に咲く桜だ。これは吉野山観光駐車場から少し歩くと見える桜で、下千本ではないが参道の脇に立ち並ぶ飲食店などのすぐ横にある桜で席からは絶景が楽しめる。これは五郎兵衛茶屋近くから見た中千本の一部だ。こちらは五郎兵衛茶屋から見た上千本の景色だ。実際に行くと中千本は間近でよく見えるが、上千本は少し遠くに感じる。初めて吉野山に行った人は参道の往復で結構時間がかかるので、特にツアーで来ると時間がなくて往復して終わることもあるかも知れない。実は是非立寄って欲しいのは、金峯山寺から少し先にある吉水神社なのだ。太閤秀吉が花見をした場所でもあり、絶景の太鼓判付きの名所だ。ここで一句!年月を 心にかけし吉野山 花の盛りを今日見つるかな盗作!1594年、秀吉の句だ。ここの山門脇に一目千本と言われる展望所があって、上千本と中千本が一目で見られる場所があるのだ。少しアップにすると・・・・・さらにアップで・・・・・知らない人にとっては結構な裏技ではないかと思う。と思っていると、世界一の花見の裏技発見!次回は期間限定のグルメ編!

Apr 16, 2008

コメント(10)

-

吉野山の千本桜 花見ミクロ編

吉野山と言えば吉野熊野国立公園にあり、世界遺産も点在する自然と文化の名所であるのだが、一番馴染みがあるのはなんと言っても花見の名所としての吉野山だろう。豊臣秀吉が花見をしたことでも有名な吉野山には、約30000本の白山桜が咲き乱れる。4月の上旬から下旬にかけて下千本→中千本→上千本→奥千本と順に咲いていくので、1ヶ月近く花見が楽しめる場所で、期間中になんと45万人もの人が訪れるということだ。平均すると30日としても1万5千人だが、実際には土・日に集中するので前回の記事のような人の波ができあがる。吉野町内に入ってから駐車場に車を停めてシャトルバスで吉野山の入り口に到着するまで、実に3時間半もかかってしまった。到着は3時で5時半がシャトルバスの帰りの最終時刻なので、動き回る時間はそれほどないのだ。経済学でもマクロ分析とミクロ分析というのがあるのだが、花見のミクロ編では山一面に咲き誇る桜ではなく、桜の木に焦点を当ててみよう。五郎兵衛茶屋近くにある満開の桜。本道から吉水神社へ至る道の途中にある休憩所では、ちょうど席の背後(写真では右上)に金峯山寺の国宝・蔵王堂を背後に望む立地だ。アップでも美しい。しかし、時代の流れが生んだ吉野山の新名所と言えば・・・・吉野山観光駐車場近くにある・・・・超ど根性桜!

Apr 14, 2008

コメント(8)

-

次回予告編 グルメレポートではありません

引きこもりの達人アブラタラバが今回チャレンジしたのは、こともあろうに大混雑のヒトゴミの中だ。恐ろしい大渋滞の末に到着したところは・・・人の波で埋め尽くされた道路。そうなのだ。ここは・・・・入り口付近の屋台で、焼きたけのこが売られている場所。真ん中辺りの屋台で、よもぎまんじゅうが売られているところ。最寄の交通機関への分かれ道付近で、きなこ団子が売られてる店があるところ。そう、その場所だ。この色でおわかりのことと思う。では・・・・続きはWebで!

Apr 12, 2008

コメント(12)

-

いちご狩り経済学概論

大阪では岸和田農園というところのいちご狩りが人気のようだが、ここは人数限定がある上に来客数が多いのでよほど早起きしないと食べ放題には参加できない。岸和田農園がある岸和田市の東の和泉市には、関西最大級という「いずみ小川いちご組合」のいちご狩り農園がある。1300円で30分食べ放題というシステムだ。実際には係りの人からの説明なども含めると、40分程度の時間はとってくれる。スーパーにあった安いいちごは1パック298円で、少し小さめのものが15個ほど入っていた。大阪はいちごの名産地ではないので、値段の比較するものとしては問題あるまい。もちろん味は美味しいが、輸送コストもかかっていない。そうすると計算上1個は約20円となる。1300円の料金を回収するとすれば、なんと65個食べなければいけない計算だ。途中ですれ違った夫婦の会話で奥さんが「60個食べた!」というのに対して、旦那さんが「どんだけ~!」と言っていたが、これでは足りないではないか。これをどの程度のペースで食べるかとなると、1分に1個では30個しか食べられないし、1分に2個だとしても制限時間に60個となるのでぎりぎりだ。ロスタイムまで考えてもこのペースは必要で、最低30秒に1個は必達しなければならないのだ。いちご狩りの経験者の方はわかると思うが、全てが食べるのに適した熟し具合ではないので、多少は選別しながら収穫しなければいけないのだ。こういう場合はいちご狩りの技術として、食べながら選別して食べ進んでいく必要があるのだ。もちろんいちごの単価次第となるのだが、いちご狩りの方程式は★いちご狩り料金÷20=必要個数★制限時間÷X=1個当たり所要時間(分)となり、瞬時に計算して取り組まないといけない。ああ、考えすぎて頭が痛くなってきた。アブラタラバは・・・・ちょうど100個しか食べていないので、ひょっとしたら損したかも知れない。頭が痛いのでよくわからないが、次はリベンジするぞ~!

Apr 8, 2008

コメント(12)

-

金剛山から北へ向かうダイヤモンドトレール

金剛山から北へ向かうルートは葛城山までほぼ下りか平坦な山道なのだ。林間の快適な道・・・そして林間からたまに望める山並み・・・・ダイヤモンドトレールは奈良県の香芝から和泉市の槇尾山まで続く稜線に沿った約45キロの登山コースだが、アブラタラバの計算ではそのうち35キロ近くは歩いていると考えていたのだ。ここからは地図もないのだが、下山が続く道は快調に過ぎていく・・・葛城山を北から登るルートはかなりの急坂がほぼ最後まで続くが、山頂近くは木もほとんどなく眺望はかなりいい。葛城山は金剛山より北側では最も高いので、ここからしばらくは下りになる。ここの時点で4時は過ぎていて、思ったより進めていない。とりあえず平石峠を目指すが・・・・平石峠の手前にある岩橋山から下る頃には・・・・夜景やんか!山の夜は早い・・・・ではなく下界も夜だ。さすがに地図なしでは進めないので断念して下山することにしたが、登山で使用するのは何年振りだろう・・・ヘッドランプで照らしながら、林道を奈良側へと下山したのだ。むむむ、登山の解説書が間違ってるのか、金剛山から平石峠だけで案内標識が正しいとすると12キロ以上歩いていて、ここからゴールまでは地図上でも5キロはあるではないか・・・・ということは金剛山に登ることも考えると20キロ程度になる。予定では13キロほどのはず・・・・・次回、リベンジでございます・・・・・

Apr 4, 2008

コメント(8)

-

ダイヤモンドトレールの金剛山北ルート

紀見峠~槇尾山と紀見峠~金剛山のルートはすでに歩いたので、総延長45キロのダイヤモンドトレールも残すは金剛山から香芝に至る北側のルートのみだ。このルートを歩こうとすると、当然金剛山には登らないといけないのだが、今回も登り始めが12時13分とかなり遅くなってしまった・・・・本道とも言うべき日本百名城の千早城を通るルートだ。ちなみに前回、12月は・・・・雪が降っていたのだ。前回はー4℃と非常に寒かったが、今回は・・・3℃と・・・・寒いやんか・・・・前回てんこ盛り状態だった偽山頂も・・・・化けの皮が剥がれつつあった。点滴である甘酒とオニギリを食べてのんびりしたが、山頂まで1時間15分だったので到着したのは午後1時半で、山頂出発は2時となってしまった。これでとんでもないことになるのだが・・・・・ダイヤモンドトレールの残りルートは・・・・やや南に戻って、葛城山方面に下りながら北上して行く・・・・ああ、あんなことになるなんて・・・・

Apr 3, 2008

コメント(8)

-

エイプリルフールではございません!

エイプリルフールだからと言って、正直者のアブラタラバは嘘はつかないのだ。セリーグのシーズン開幕以来4試合でわずか4勝しかあげられていない絶不調の阪神タイガースであるが、地元大阪にはこんなものがある・・・・タイガースデザインの自動販売機!少ししか写っていないが、隣の自販機はビジター用のデザインなのだ。しかし推定ではあるがタイガースデザインよりも台数が多いのではないかと思われるのが、大阪・泉州というと誰もが最初に思い浮かべるであろう・・・・だんじりデザインの自販機で、これは岸和田のものだが他の地域でも見たことがある。青森県の津軽半島の先端にある竜飛岬の名物と言えば、石川さゆりの「津軽海峡冬景色」の歌碑と日本で唯一の階段国道というのはご存知の方も多いことだろう。フルコーラスで歌ってくれる石川さゆりの歌が、これほど似合う場所はないのだ。向こうに見えるのは北海道!正真正銘の階段になっている日本で唯一の国道なのだ。しかし、意外に知られていないのが、誰もが訪れるはずの竜飛岬灯台と展望所へ通じる・・・階段村道!昨年を1文字の漢字で表すと「偽」だったことは覚えていらっしゃる方も多いと思うのだが・・・・最後は本当の偽物。台北市内にある本物の偽ペコちゃん!

Apr 1, 2008

コメント(10)

-

エイプリルフールイブ~副会長バルタン星人

エイプリルフールイブであるから、もちろん嘘ではない。もともと生まれてこのかた嘘などついたことはない・・・・はず・・・・かも知れない・・・・・・ような気がする金剛山へ登る途中にあるのだが・・・・この「金剛山本道中間人生も山も苦しみも喜びも半分会」という長い名前の半殺し状態のような会は、会長がウルトラマンで副会長はバルタン星人だそうだ。会長の所信表明演説は「シュワッチ!」なのだろうか・・・どうも会合などは血で血を洗うような修羅場になるのではないだろうか・・・もう一つは普通にセブンイレブンで買ったパンで、登山に持って行ったものだ。道頓堀のネオンでも有名なグリコだが、パンもあるのか・・・・思わず買ってしまったが、1粒300mと言われるグリコのキャラメル・・・・パンはどのくらいだろう・・・・キャラメルと同じ距離ならなら、山道10キロを歩くと33個以上持っていかないといけないのだ。有り得ない!と思ったのはコイツだ。蛇足ならぬ足のある達磨。金剛山に戻ると、ここの山頂付近はなかなか面白い。運だめしならぬ「勘だめし」があるのだ。どんなやつかと言うと・・・・これで簡単に鉄とアルミの分別ができるのだが、どうも罰当たりなような・・・・

Mar 31, 2008

コメント(10)

-

ダイヤモンドトレール 紀見峠~金剛山

前回、大峰山系の弥山が見える位置までだったが、もともとダイヤモンドトレールの紀見峠は和歌山県で、北上するのは大阪と奈良の間にある金剛山系なので、3県にまたがるコースなのだが景色が見えるところは非常に少ない。しかしこの位置から北上すると何ヶ所か、奈良盆地の景色が見える場所がある。大阪南部は修験道の修行の地となった山が多いのだが、幕末には天誅組も千早峠を超えて幕府方の追手から逃れている。ここら辺りから少しアップダウンが増えてきて・・・自然の木の根でできた階段を過ぎると・・・奈良盆地を望むことができる。杉林から熊笹が茂る道までくると、もう金剛山の手前となる。むかつくような下り坂のあとに・・・・これまた、むかつくような登りがあって、上まで行って少し下ると・・・道中安全祈願の地蔵がある。転んでもただでは起きない人も居るらしいが、アブラタラバは無料サービス実施中のためただで起きるのだ。ここまで来ると、目の前に金剛山が見える。山頂の南側は園地になっていてロープウェイで遊びに来ることができるし、登山口に下る道もあるのだが、せっかくだから山頂まで行くことにした。途中に展望台がある。岩湧山とは違って、展望できる展望台なのだ。ちょっと寄り道してみると・・・・なかなかよい景色だ。滞在時間20秒ほどで下りて、再び山頂へ向かう。凍結した道を歩き・・・・鳥居を過ぎると神域で、すぐに山頂となる。実は出発が1時10分前で、山頂に着いたら5時40分だった。登山地図についている冊子では標準タイムが5時間55分なので、4時間50分と一時間ほど早く着いたので余裕で休憩しながら何気なく休憩所の柱に目をやるとバスの時刻表・・・最終バスは6時6分・・・・ん?休憩している間に5分たってしまったので、残り21分・・・・とにかく下山だあああああ!頑張ったのだが28分かかってしまい、バスはなし・・・・後で見ると下山の所要時間はちょうど1時間なので、階段が多い下山道はもともと無理があったようだ。しかもジョギングで下りたので足への衝撃はかなりのものだったようで疲労感がきついが、仕方なくバス道を下り始めた・・・・しかもすぐに陽が落ちて、田舎道なので街灯もほとんどない・・・下山途中にある集落付近にはバス亭があって、まだ最終バスには間に合うが、真っ暗なところで何十分も待つ気にならないので、どんどんと歩いて行く。まあ、こんな感じだ。登山口から歩くこと1時間半・・・・このときのアブラタラバにとってはネオン街の如くきらびやかに輝くバス亭が・・・恐れ多くも「川上神社前バス亭」様だ!ああ、ありがたや!結局この日も7時間歩いた・・・

Mar 26, 2008

コメント(13)

-

ストーカー

今日は快晴!絶好の引きこもり日和ではないか。墓参りのために出発が1時前になったが、とりあえず出かけてみた。前回行った紀見峠は西へ行けば岩湧山だが、東へ行けば金剛山だ。距離が14.9キロで所要時間が5時間55分ということなので、着いたら7時ではないか・・・まあ、いいか・・・どんどん行く。思ったより登山者が多く、なかなか引きこもれないではないか!しかしすれ違う人はそろそろ下山するのだから、これから少なくなるのでは・・・うまい具合に少なくなってきたが、あとはベンチがあれば立派に引きこもれるぞ。ここならいいか!あっ、見るな!

Mar 22, 2008

コメント(8)

-

たこ焼モーニング潜入記

たこ焼やさんにあるモーニングとはいかなるものか?実はこれまで何度もチャレンジしたが、見事に跳ね返されていたのだ。1度目はバスの団体さんで、なんとモーニングが品切れになった・・・2度目は時間が遅くて売り切れていた・・・・3度目は店は開店していたのだが、モーニング準備ができておらず30分はかかるということで断念したのだ。気になって仕方ないたこ焼屋のモーニング。大阪で一番美味い!ということは日本一美味いということだが・・・そこまで美味くはないものの、たこ焼屋であれほど看板に強調されているモーニングであるから、これは相当に個性的なものが期待できるのではないかと・・・・西暦2008年3月15日土曜日、時は午前10時30分12秒15・・・期待に胸は膨らむがお腹はペコペコの状態で、お店に突入して頼むのは「モーニング!」だ。待つこと4分11秒38・・・・えっ・・・・・これ?なんと喫茶店のような、ごく普通のモーニング!コーヒーはコーヒーメーカーだが、豆から淹れている。やられたっ!この後聞くとはなしに、お店のおばちゃんと年配の常連客らしき人の会話を聞いていると、どうやら新しいメニューを加えるらしいのだ・・・たこ焼屋に導入する新メニューとは・・・・革命的な・・・・サバ味噌煮定食!アブラタラバは食事終了後、外へ出て店を振り返ったが・・・・やはり間違いなく「たこ焼屋」だ・・・・アブラタラバが食べた以外にたこ焼を食っている人は見たことがないが・・・たこ焼屋なのだ!アブラタラバがモーニングを食べているときに、常連さんはうどんを食べていたが・・・たこ焼屋なのだ!たこ焼き器の上には何もなかったが・・・・たこ焼屋なのだ!観光で大阪にお越しの皆様!モーニングはたこ焼屋へどうぞ!うどん食べるならたこ焼屋へどうぞ!

Mar 19, 2008

コメント(9)

-

ダイヤモンドトレール 紀見峠~槇尾山

紀見峠駅を出発すると川沿いの道を行けば良いみたいだ。???3時間???登山地図に添付されてる説明では4時間35分なのに・・・もしかして楽勝か・・・トンネルの横を通過して、少しすると山道になる。出発が遅かったので、パンを齧りながら歩いていると・・・・へ~え、キャンプ場かあ~ん?橋?あっ、間違えた!キャンプ場の看板に気をとられていたが、あの看板で右折だったのだ・・・・悔しいのでオニギリを食べながら引き返す・・・・・急なコンクリート坂を登ると、やがて階段上になって・・・・・もうすぐ稜線に出る。上は岩湧山の3合目で・・・・4.5キロとあるが比較的平坦なので、それほど時間はかからんだろうと思っていると・・・カチカチでツルツルやん!階段が見えない・・・・と思っていたら、山頂から下山してきた団体さんが・・・・きゃあ~おば様がお尻を大地に押し付けて、誘惑していた・・・・アブは持ってきてないけど、アイゼン付けましょうね。道を間違えて20分以上ロスしたが、快調に2時間37分で到着。10分休憩。パンを一つ食べて、軽やかに下山だ。1時間で下山して10分休憩。残り3キロで、予定は100分。前回は90分かかった道のりだが・・・・あれ、あれえ?65分で着いてしまった。平均時速4キロは平地の散歩・・・・艱難辛苦を乗り越えて、日の入り時間との戦いのはずだったが・・・・練習し過ぎたm(>

Mar 14, 2008

コメント(10)

-

強制トレーニングのわけ!

前回のなかば強制トレーニングの理由というのは、何気なく登山地図と解説を見ていたときのことだ。チャレンジしたいコースがあって、練習に良いコースがないかと思って眺めていると・・・むむっ・・・厳しいのか・・・・山道の20キロ・・・・・1日の踏破には無理がある・・・・地図で見ると駅からしばらく歩くと登りが続き、東西に長い岩湧山の3合目・600m超まで行ってからも山頂まで4.5キロもある。後半の滝畑ダムから槙尾山も2つの峠越えがある・・・・時間は合計で8時間とある・・・・ふ~ん・・・町石道よりちょっと短くて、登り下りが多いのか・・・できるんちゃうの?と思い立ったのだがトレーニングすればできるだろうから、コース後半の下見も兼ねて一度切りの練習で臨もうと思ったわけだ。それが先週の40日振りのトレーニングというわけだ。3月8日午前10時55分・・・・(遅っ!)紀見峠駅に降り立った怠惰な臨時登山愛好家の運命は?近日後悔!

Mar 11, 2008

コメント(12)

-

アブラタラバ的強制トレーニング・槇尾山下山編

槇尾山施福寺から下山する参道というのは実に900段以上も階段があって、なんと金比羅山より200段多いそうだ。長~い階段を景色を見ながら下りていると・・・ん???なんじゃ!あ、あかんやん!とりあえず反対にしてみた。こんな明神があるのかと思って見ると、証券や商売の神様だそうだ。山門が施福寺の入り口なので、ここを過ぎるとお土産さんなどが数軒ある。ここで点滴!ヒント画像として紹介していた三笠はここの名物で、有名な奈良の三笠より大きいらしい。比較するとこんな感じ!まだまだ山の中腹なのでどんどん下りていく。国道まで5キロ歩いたが、まだトレーニングなのだ。そして・・・・・しかしまだまだ歩いて、本日の歩行時間は・・・・・実はこれ、次回の布石というやつだ。来週に新しいチャレンジなのだ!

Mar 8, 2008

コメント(6)

-

アブラタラバ式強制トレーニング2槇尾山編

前回の謎の案内看板”アソコの階段”とは・・・・あ、あれか?なんだか個人の敷地への入り口のようだ。と思ったら・・・・通路のような山道の横に本当に家があったが合ってるのだろうか?と思ったら、案内板があった!施福寺というのは槙尾山にある古刹で、空海が得度したという伝説もあるし、唐から帰国時に戦略的な理由から長期に滞在したお寺で、槇尾山の山頂付近にあるお寺なので正解のようだ。それにしてもボテ峠って?ゆっくりと登ると30分余りでボテ峠に至った。また下らないといけないのだ・・・20分余りで番屋峠だ。ここからもう一度下って、追分からは登り道。登山も5時間以上で少々疲れてきたが、ここで気になる階段が・・・・ちょっと登るのが嫌になる傾斜だが、虚空堂という名前からすると施福寺の一部と言えるのではないかと思う。空海が若き日に山林遊行していた時代、初めて仏教に触れたのが虚空蔵求聞持法と言われる記憶術の一種だからだ。登ってみると・・・・建て方も昔のままらしく、鈴の形も一般的ではない。おそらく今の鈴のようなものを作る技術がなかった頃の形ではないかと思うが、施福寺は全てこの形だった。ここからは5分ほどで施福寺に到着。100分の行程は約90分と、疲れてきているのか意外に時間がかかったが、2回休憩してパンを食べたからかな?それにしても空海ゆかりのお寺とは言え、高野山は50キロ以上あるのだが・・・展望すると岩湧山が見える。結構歩いたようだ・・・中央の奥にある高くて山頂が白っぽいのが岩湧山だ。疲れたなあと思っていると・・・こんな歩いてしか登れない山頂のお寺なのに、さすが名刹で休憩所があるのだ。一流のお寺は違うなあと思っていると、休憩所も一流のようで・・・休憩していた!次回は下山編だ。

Mar 5, 2008

コメント(8)

-

アブラタラバ的強制トレーニング

人間の身体というのは自分自身を保護するために一定のブレーキがかかるようになっているのだが、火事場の馬鹿力と言われるように一定の条件化では大量のアドレナリンが放出されて意外な力が出るというのはよく知られたことだ。さすがにこういう条件を作り出すのは難しいが、強制的に運動量を増やすことができる。公共の交通機関はいいとしても、いつも使う車は使わずに行くと駐車場に戻る必要がなくなる。1月に世界遺産の町石道の21.5キロを歩いたものの、その後40日以上運動していなかったのでとった対策・・・・昨年に何回か登った岩湧山は遠くに見える一番高い山だ。場所は南海電鉄バスの神納付近。よ~し、歩いていくぞ!ひたすら歩くこと52分で、登山口に到着。一番遠回りな”みはらしの道”から山頂を目指すが、3週続いた大雪は標高700メートルを超えるところで日当たりの悪い北側斜面になると・・・・ひえ~、積もってるやん!登山靴ではなくトレイルランのシューズで滑りながら、なんとか山頂に到着したのは2時間半ほどしてからだ。10分ほど休憩して、西側の滝畑ダム方面に下りるのだ。さすがに日当たりが良くても雪が残ってる・・・この岩湧山から滝畑に下る道は、大阪中南部から和泉山脈にかけて稜線沿いに45キロに渡って整備されていてダイヤモンドトレールと呼ばれているが、特にこの部分は整っていて・・・・ベンチに標高と、岩湧山頂・滝畑ダムまでのそれぞれの標準時間が書いてあるのだ。快適に下って行くと、やがて川音が聞こえてくる。ここまで来ると滝畑ダムは目と鼻の先で、前回登場した画像のトイレがあるのだ。よく見ると右側の洋便器は左側の和便器に比べると異常に小さいことがわかると思うが、アブラタラバが生まれて初めて見た子供専用便器様だ^^休憩したが出発から4時間ほどで、時間もまだ2時頃なので、もう少し歩こうかと・・・3キロで100分?標高が低いわりには所要時間が長いのだが、何かあるのだろうか?まあ、時間通りでも合計で6時間弱で、そこから下山したらなかなか良い感じのトレーニングになるのでは思いながら出発する。町石道と同じ6時間半程度歩けば、当初の予定に近い運動になるだろう・・・と歩き出すと・・・・??????????怪しげな案内板が・・・・アソコの階段???あそことか正面の階段でもなく、ア ソ コ の 階 段?そして疲れてきたので・・・・・・続く!

Mar 3, 2008

コメント(6)

-

筋肉痛の風景

久し振りに筋肉痛になった。町石道でも疲れたものの筋肉痛はなかったのだが、1ヶ月以上も運動らしい運動はせずにいきなりやるものではない!なぜ筋肉痛はなったのかは後日詳しく説明するが、まあヒントとして行った所で見たものの画像を紹介しよう!ヒントと言えばトイレだろう。こんなトイレがあるところは非常に限られるのだ。もう一つは三笠!こんな三笠はここしかないし、良く見ると名前まで書いてある。どうも有名な奈良の三笠より大きいようだ^^;

Mar 1, 2008

コメント(8)

-

1日200キロを2日連続で走る北海道のコース

マリルさんからの要望があったが、確かに今まではポイントの紹介がほとんどで、チャリダー時代のコースについては書いていなかった・・・・チャリダーの一つ目の壁は1日の走行距離なら100キロだろう。考え方だけでいうと時速20キロなら5時間走れば100キロだ。時速20キロで10時間走ると、当然200キロは走れる・・・?朝8時から走り始めて1時間の休憩だと、夜7時に到着という計算で夏でもぎりぎりか遅いということになる。意外に200キロは厳しい・・・車でも結構遠いかな・・・・条件としては平坦な部分が多いコースだ。実際に夏の北海道でアブラタラバが2日連続200キロ超を走り切ったコースは・・・1日目十勝平野からだ。池田町・まきばの家オートキャンプ場↓音更町↓帯広市↓広尾国道経由で虫類村↓広尾町↓黄金道路で襟裳岬↓様似・アポイ山麓自然公園キャンプ場寄り道しないと200キロを切るが、音更と帯広あたりでうろついたため203キロ程度だった。出発は8時頃で、到着は7時頃。寄り道は音更と帯広付近で食事がしたかったのだが、まだ店が開いてなかったので結局は幸福駅と愛国駅に寄ったあとに食べた。それからは1度のトイレ休憩だけで黄金道路へ・・・黄金道路は工事中で片側交互通行だったのだが、先頭に居てややフライングスタートだった。後ろの車も飛ばしていなかったのだろうが、ここは時速35キロ超で駆け抜けて、工事区間のあとも25キロくらいで走った記憶がある。難関は襟裳岬東側にある百人浜付近の強風で、ここは浜頓別のクッチャロ湖で遇ったライダーさんがコケたと言っていたくらいで、車では気にならないがチャリダーには厳しいところ。2日目様似↓浦河↓新冠↓門別↓鵡川↓苫小牧↓千歳↓札幌距離計では216キロだったが、これも札幌市内で迷ったせいだ。実は札幌に行く予定ではなかったが、2日連続200キロ走れるという確信があったので、できれば街中でゆっくり休みたかったのだ。(スピードメーター&距離計もボタンを押さないと、常時発光しているわけではない)キャンプ場についても食い物が調達できる体力があるかどうかわからなかったのだ。2日目は9時頃に出て、着いたのも夜9時頃。これはやや疲れもあったが、平均速度を維持していたものの、あまり飛ばすところもなかったことと、他のチャリダーに遇って喋っていたためだ。たぶんここのコースが一番距離が稼げるだろう。後は渡島半島もいいが、こちらはいいキャンプ場とか温泉が多いので、走り抜けるのは惜しい。写真の整理が終わったら、2回のチャリで回ったコースを紹介しよう。

Feb 20, 2008

コメント(10)

-

宗家アブラタラバ流ツーリングMTB走行法

一般の人が自転車で走行する場合は、平均速度が時速16キロから22キロ程度と言われております。チャリダーの走行はおそらく15キロ前後が普通ではないかと思われますが、チャリダーの走行距離が1日100キロに満たない方が多いのは、街中を走行する場合とは異なり、山や坂・向かい風などの影響を考慮しないといけないことと、キャンプ場や野宿場所などを決めないと暗闇での走行は危険なために、3時~4時頃には宿泊地に到着する予定で行動しているためでございます。もちろん走行速度と申しますのは個人の脚力により自由に設定して良いものであって、10キロで走ろうとも30キロで走ろうとも構わないわけでございます。しかし逆に時速が4キロ程度となるとかなりのバランス感覚が必要であり、時速が0.5キロ程度になると転倒の危機となるためにお勧めできないのでございますが、悪い子に限っては許可いたす所存でございます。また逆に平地で40キロで走行するのは荷物の重みとタイヤの摩擦係数が高いために非常に苦しいと言わざるをえませんが、工事による片側交互通行の道路などにめでたく遭遇した場合は、渾身の脚力で対応せざるをえないために、百人浜から襟裳岬の登りは非常に辛かったという言い伝えもございます。チャリンコと申すものは免許制ではございませんので、チャリンコに関する交通法規についてはほとんど道路交通法にも記載されていないか非常に少ないのでございますが、想像すると最高速度が原動機付自転車を超えるというのは理論的な納得性が非常に低いと考えられるのでございますが、宗家アブラタラバ流走行法の根拠となる記録データのうち過去のスピードメーターに記録されている66キロ超というのは、もちろん機器の故障と考えられております。メモに書かれた稲穂峠の下りという文字は、おそらく誤りではないかというのが定説でございます。基本的な姿勢はサドルに腰を降ろしてハンドルを持った場合に頭とお尻と指の位置を線でつなぐと正三角形になるのが、長距離走行する場合にもっともバランスが良いと言われておるのでございます。これが目と●●●と爪を結んだ線でも構わないわけでございますが、ネット上や書籍で表現するのは問題が多いと思われるため、宗家アブラタラバ流走行法秘伝書に記載されているのみで、現在は門外不出の措置がとられているのでございます。視線の中心は前方の道路や走行中の車、歩道側の歩行者を確認するだけでなく、前方に漂い口に飛び込んでしまう虫の存在、頭上から落下する鳩の糞、北朝鮮から発車されるテポドン、宇宙から飛来するUFOに注意すると同時に、道路上を移動する蟻などの昆虫、ネコや狸などの小動物、アスファルトから突き抜けたど根性ダイコンや誤って出現してしまったモグラ、地震発生による地割れ、突然の噴火による溶岩の流出、世界制覇を目論む地底人の襲来や地底人に便乗する最低人の出現などに注意するために、武道で言う周り全体に視線を向けるという八方目により走行いたしますと・・・・疲れて走れないのでございます・・・

Feb 18, 2008

コメント(6)

-

宗家アブラタラバ流ツーリングMTB乗車作法

MTB(マウンテンバイク)というものには、立てるためのスタンドがございません。スタンドを後付される方もいらっしゃいますが、もちろん本来あるべき姿ではなく邪道と申すものでございますし、長距離ツーリングの際には重みで支えることができないのでございます。従いましてMTBというものは、本来壁などに立てかけて置いております。ツーリングの際にはフロントバッグやサイドバッグ、ツールバッグなどを付けますので、長期間になれば荷物だけで15kg程度は積むことになりますので、本体とあわせると30kg近い重さとなり、ほぼ真っ直ぐながら、やや壁に向けて1℃から3℃程度の角度を付ける必要がございます。これが45℃にもなると、ほぼ転倒することとなりますので注意しなければなりません。右側から乗車する場合の作法は以下のとおりとなっております。乗車する際にはMTBの真横に立つことになりますが、相対してMTBの中心より30cm右側に移動して、足を肩幅よりやや広めにしてMTBから30cm離れて立ちます。やや広めと申しましても、これは肩幅より5cmから10cmの間が適当であり、50cmとなるとバランスが取り難く、1mになると転倒の恐れがあり、5mになると股が裂けるのでございます。最初に右手でハンドル右側の端にあるグリップ部分を強く握り、左手でサドルを持ちます。この場合に左手でハンドルの右を持ち、右手でサドルを持った場合は後ろ向きに乗車することになり、バランス感覚に優れた人の場合は乗れないことはございませんが、前方が見えないために事故になる恐れがございます。壁からゆっくりと離しながら前方に移動してMTBの左側に十分な空間ができましたら、身体を前へと向けながら、MTBに近づきつつ左足を後方へと移動しながら左足を上にあげて地面と平行の状態から更に15℃上へと跳ね上げます。この際に間違えて右足をあげてしまった場合は、そのまま動作を続けると後ろ向きに乗ることになり、専用の練習を行なっていない場合はツーリングが困難な状況に追い込まれることとなります。仮にできてしまった場合には、直ちにツーリングを中止して、ドラリオン(スーパーサーカス集団)の入団試験を受けるべきかと存じます。イメージが浮かばない方は2007度R-1チャンピオンの、ディラン・マッケイを思い浮かべていただければ完璧な作法どおりの型となるのでございます。後方に跳ね上げた足を素早くMTBの左側へ回しながら、身体をMTBにさらに接近させて左手でハンドル左側のグリップを握り、左足は左側のペダルに載せるのが王道というものでございます。この場合に注意しなければならないのは、左側に回した足をそのまま右側のペダルに降ろそうとすると、股間から膝にかけての部分をフレームに強く当てることになり、捻挫か骨折の原因となります。仮に成功した場合も漕ぐことができないために、やがて転倒することとなるのでございます。そして地上に残った右足で地面を後方に蹴りながら、素早く右足を右のペダルに載せて、お尻はサドルに載せて漕ぎ出すのでございます。ここで蹴りだした右足を右のペダルに載せずに、左のペダル方向に足を移動させた場合は残念ながら乗車する前に下車してしまうこととあいなるのでございます。やはり最後は細心の注意が必要となり、お尻をサドルの載せずにMTBのフレームに載せてしまった場合に男性は反則と判定され、悪質な場合は失格となるばかりでなく、仮に猛スピードでお尻をフレームに降ろした場合は昇天することもございますので、注意しなければならないのでございます。チーン!なお、正しい入水作法についてはマリルレロ氏の東京湾まで歩いた記事のコメント部分最後に記載しておるのでございます・・・・・

Feb 15, 2008

コメント(12)

-

たこ焼モーニング潜入記と豪雪

予告済みであった例のたこ焼屋で、モーニングを食べようとしたのだが、なんと恐ろしいことに・・・・実は以前に一度モーニングのために訪れたことがあるのだが、そのときは驚くべきことに品切れだったのだ。理由はと言うと団体客が来たので、品切れになったと言うのだ。むむっ、恐るべし!実はこの店の前に大規模な植木や花の販売店で、大阪ではトップクラスの規模らしく、車も全ての駐車場で200台は可能だろうという大きさだ。まさかそのような団体客がいつも来るわけじゃないだろうと勇んできてみると・・・・またもや品切れだ。今回は団体客という訳ではないようで、到着時間が遅かったのが原因だと思うが、意外にもたこ焼屋のモーニングは人気があるようだ。行くには結構時間がかかるので、頑張って早起きしないと行けない。そういう訳で・・・・たこ焼モーニング潜入記は続くのであった。先日の寒波は関西でも豪雪を降らしたが、ちょっと外出して写してみた。土手はもちろんこのような状態だが・・・・道も降り積もっていて・・・遠景も雪だらけ!1時間も外にいたので帰って昼飯を食ったのだが、雪だるまを作る前に雨に変わった。個性派スノーマンの公開はお預けになったか・・・・

Feb 12, 2008

コメント(10)

-

アブラタラバ的南北戦争勃発

今、内輪で若干話題になっている・・・・・偶然だが・・・・・最近・・・・実は・・・・むむむ・・・小さな字というのは読みにくいが・・・大き過ぎても・・・・読みにくいお話というのは・・・・例えばデパートで物産展が催されると人気があるのが、最北の北海道と南の沖縄だというのは有名だが、アブラタラバは北VS南対決を厳正な管理の中で実施したのだ。北の代表は・・・でっかいやきそば弁当だ。まあ、本来は少食であるのだが、北海道はでっかいどうと言うことで仕方なく・・・通常の2倍・・・上から見ると・・・一回りでっかいどう!厚さも・・・・かなりでっかいどう!と思ったら・・・・中味は・・・・・2枚であった。なるほど普通サイズが2枚なら、製造ラインは同じでいいので合理的だ。それに対して南の代表は・・・・マルタイ棒ラーメン味噌とんこつ味2人前だ。アブラタラバは厳正な審査を粛々と行なったのだが・・・優劣がつけがたい・・・・これは焼きそばVSラーメンという組み合わせがいかんのではないか・・・仕方がない・・・中途半端なまま終わるわけには行かないので、商品を変えて再び厳正な審査を行なおう!別に食いしん坊なわけではない・・・(推定)ああ、マリルさんにたこ焼モーニングの調査を依頼されたが、ここには実は面白いものがあるのだ・・・看板がなければたこ焼屋には見えないのだ。

Feb 8, 2008

コメント(10)

-

吉野山のグルメ&温泉 おまけ画像と回答

吉野山は何軒かで昼食を食べたが、今のところ毎回違うところで食べているのだ。実は美味しいと思っても、なるべく同じところには行かないようにしている。味の好みはタン次第なので、評判なんかは関係なく食べてみないとわからないからだ。うぐいすという柿の葉寿しのお店だが、キウイの添えてある葛切りはなかなか美味い。黒蜜も濃い目で、割合最後まで楽しめる。普通は最後は薄くなってしまうのだけど・・・・吉野山には温泉があることは知っていたが、循環なので特に入りたいとは思わなかったが、吉野山の景色が見たいということで行ってみたのだ。温泉は辰巳屋という旅館のもので、内湯が1つと露天が1つだ。あかね空さん風に暖簾を写してみた・・・内湯は結構綺麗で(当たり前か!)、よ~く見ると・・・析出物が付いている。露天風呂は・・・何しろ桜の季節は綺麗だろうが、この時期は紅葉さえ終わってるので、温泉というよりはお風呂に浸かって山を眺めるだけだ。むう、イマイチなので紹介に熱がはいらんぞ・・・おまけはdekuどんリクエストの高野山のケーブルカー内部。で、正解は・・・・根本大塔は暗くてストップウオッチの時間が撮影できないので、大門のライトアップ用サーチライトの近くで撮影した。これに10分足すと正解というわけだ。ちょっと解説すると実は出発時間はあまり覚えていないが、11時過ぎくらい。こちらもさすがに山道の21キロは久し振りなので、平坦な部分と下りは多少急いだが、登りはゆっくりだがイーブンペースで休憩しないようにして歩いたのだ。dekuどんの読みはなかなかだが、暗さの読みは少し違う。大門の標高は高くて西側は高い山があまりないので、ここまで来ると平地より日の入り後の残光は長い。アブラタラバがヒントだと思っていたのは、同伴者が岩湧山を比較的早いタイムで登ったことをコメントしたことがあると思うが、登り道は割合早く登れるということ。で・・・・・6時間11分37秒に10分足すと、6時間21分37秒だ。残念でした!どうも最終回答は差が出てしまったが、3等星さんの1回目が6時間32分、マリルレロさんの1回目は6時間7分と、かなり近かったのだ。個人的には思ったよりも時間がかかり、リベンジだと言ってたら「標準より早いよ」というご指摘だった。しかし、秘かに過酷なリベンジを計画しているのだ・・・できるか・・・・無理かな・・・・いずれ発表できるだろうか・・・

Feb 2, 2008

コメント(14)

-

世界遺産・町石道 4里石手前~

4里石手前の急な下りを過ぎると、比較的平坦な道が続くのだ。川沿いの小道だ。太陽が沈み、空が暗くなると・・・・道は途端に暗くなり始める。空に若干明るさが残っても、道は谷あいであるため暗いが、かつて3度通った道であるので間違うことはない。真っ直ぐな道が左に登りながら曲がるともうすぐだが、斜度は急になり、なかなかスピードは上がらない。道が再度右に曲がる急斜面にくると、大門に到着だ。 サーチライトに照らされた金剛峰寺の大門は、高さが28メートルを超え、日本屈指の門だろう。 登っているときはそれほど寒くないが、大門で立ったまま休憩すると寒い・・・と思ったら・・・・ 低いやん!ここからゴールの根本大塔までは10分。密教の根本道場として建てられたゴールの手前で見たものは・・・ほんものの釜飯の看板。しかし・・・にせものの釜飯屋があれば行ってみたいと思うが・・・看板はない・・・ゴールの根本大塔は暗くて写真が写せなかったのだ。さて、ゴールまで何時間何分何秒?前後5分ずつの範囲内は正解とみなす。賞品はこれでどうだろう?と思ったが、持ちたくないんや!という人もいるだろうから・・・JRと近鉄の記念カード!あっ、そうそう。帰り道は電車好きには楽しいのではないかと思う・・・ケーブルで極楽橋まで行って、電車に乗り換えだ。

Jan 28, 2008

コメント(14)

-

世界遺産・町石道 袈裟掛石から4里石手前

袈裟掛石を過ぎると約200メートルほどで押上石がある。ここは女人禁制の結界を超えようとした弘法大師の母が、にわかに雷鳴がとどろき火の雨となったときに弘法大師が岩を持ち上げて母をかばった場所とされているのだ。手形のようなものが残っているとされているが・・・う~ん、わからん!ネット上で調べていると「母の阿刀氏・・・」という表現があったが、阿刀というのは母の生家の姓で、弘法大師・空海の姓は佐伯だ。誰か知らんが訂正しとけ~!押上石から1町進むと・・・珍しい町石が2本並んだところがある。これは古い町石が一度崩れたときに土中に埋まってわからなくなったものが、発見されたときに新しいものを残して再建されたためだ。全体でも180の町石のうち、150は当初のものというから驚きだ。40町石の手前まで来ると・・・国道480号線と交差している。矢立のある花坂までは国道370号線だが、矢立からは480号線となるのだ。ここは横断歩道もなく道がカーブしているので、横断するときは注意して素早く渡ろう。悪い子は手を挙げて、左右をよく確認しながら渡ろう!向こう側に見える小道が町石道。さらに登り道が続くが、しばらくするとまたまた国道が見えてくる・・・国道480号線は高野山までいっているので、いわば最後は国道を目指して上っていくのだが・・・・・初めて町石道を歩くと・・・この辺りで・・・ん?えらい下ってるやん(汗)

Jan 25, 2008

コメント(10)

-

世界遺産・町石道 神田地蔵堂~袈裟掛石

神田地蔵堂を出ると、しばらくは平坦な道が続き、やがて上りになる・・・道が少し下るところが・・・・神田地蔵堂から約3キロ、上古沢駅への道につながる笠木峠だ。ここからなだらかに上って行き・・・倒木が道にはみ出ている道や・・・倒木が塞ぐ道などを過ぎると、やがて下り道となり、舗装した道路が見えると矢立だ。矢立からはしばらく急な上りが続くのだが、やがて空海が・・・袈裟を掛けたといわれる袈裟掛石だ。説明にあるように、この石をくぐると長生きができるそうだが・・・子供でも無理だ!(裂け目部分の高さは20cmほどだ)記事にした内容を歴史的に確認するために、インターネットで調べようと検索すると・・・トップにこのブログが出てしまった・・・頑張れ自分!

Jan 24, 2008

コメント(12)

全386件 (386件中 1-50件目)

-

-

- ☆留学中☆

- 米国大学院2年目の学費

- (2025-07-02 00:03:00)

-

-

-

- あなたの旅行記はどんな感じ??

- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい

- (2025-11-16 22:43:16)

-

-

-

- フランスあれこれ・・・

- 2025年11月24日【CLUNY、オデオン、…

- (2025-11-25 19:34:14)

-