-

1

「日本三大ブス」に根拠はあるのか?風評に見る「美人・ブス」の地域性

不名誉な都市伝説 仙台「美人いない」本当?(河北新報)河北新報のお膝元である仙台が「日本三大ブスの産地」と言われる不名誉を考察している興味深い記事。もちろんこの手の称号が「都市伝説」であることは、実際に仙台の街を歩く女性たちを見れば分かること。しかしこうした風評がどうして定着したのだろうか。この件について学術的に研究している研究者がいるそうだ。東北大大学院文学研究科の大村哲夫助教(臨床死生学・宗教心理学)がその人で、仙台がブスの産地とされる根拠を作家坂口安吾の発言をルーツとする説を挙げている。坂口が取材で仙台を訪れた際に新聞社の取材に「仙台の町は今後きれいに発展するだろうが、美人がいないのが残念」と語ったことが風評に発展したと分析。「取材前日に坂口が接待を受けた仙台の飲み屋に、好みの女性がいなかったせいではないか」というのが大村氏の推測だ。さらに大村氏は、江戸時代に当地を治めた伊達家に武家文化が色濃く、女性も家の格式で格好や振る舞い、話し方が決まってろい個性が生まれにくく、武家以外の人間には気位が高く見られがちだったという「性格説」にも触れている。その他色々調べてみると、庶民の間でよく言われている説としては、「仙台藩主伊達政宗が参勤交代の際に美女ばかり江戸に連れて行ってしまった」「3代綱宗に見初められて囲われるのを拒み、殺害された吉原の高尾大夫の呪い」「殿様が参勤交代の際に芸者通いをしていたことからそうからかわれた」「東北中から嫁に行けない容姿の女性が(都会である)仙台に集まる」などいずれも風評の域を出ないようなものが多い。同じく「三大ブス」の不名誉を着せられているのが水戸と名古屋だが、言われる理由は仙台とよく似ている。水戸は「佐竹公が秋田にお国替えになった際に美人を秋田に連れて行った」とか、水戸や名古屋は御三家だったので「美人はみんな江戸に連れて行かれた」といったもの。また、仙台でも理由のひとつとして挙げられている「殿様が参勤交代の際に江戸で遊びまくった」という説は水戸や名古屋でも聞かれるので、かつての殿様の振る舞いが時代を越えて地域に不名誉な風評をもたらしているといえるのかもしれない。もうひとつ興味深い説は、いわゆる美人の代表例として挙げられる「秋田美人」「新潟美人」「京美人」「博多美人」がいずれも日本海側であることと関連付けているもの(秋田については日照時間や湿度という理由を挙げている例が見られるが)。そういえば仙台・水戸・名古屋は太平洋側ではある。前述のようにこうした風評は江戸時代に起因するものが多く、現在ほど他地域との行き来がない故に地域性に関連した噂話が広がったともいえる。と同時に、一度定着した風評が、飛行機や新幹線の発達で人が自由に行き来できる現代になってもまだ残っているあたり、定説を覆すことの難しさを感じる。

2016.06.20

閲覧総数 87797

-

2

歩いて歩いて日本地図を作る万歩計「新・平成の伊能忠敬」

今年の冬はいつもより寒さが厳しく、ついつい出歩くのが面倒になる。これでは運動不足でよくないと思い、歩数計でも買おうと探したところ面白いものを見つけた。その名も「ゲームポケット万歩 新・平成の伊能忠敬」(型番:GK-700)だ。ちなみにこの商品を販売する山佐時計計器(YAMASA)は「万歩計」の登録商標を持つ会社で、「万歩計」という呼び名は同社しか使うことができないそうな。さて、伊能忠敬といえばご存じの通り、江戸時代後期の有名な測量10 件家で、近代における日本地図の基礎を築いた偉人である。その名を冠した万歩計とは、果たしていったいどんなものなのだろうか。カタログを見ると液晶画面の横にはなにやら「測量10 件」と書かれたボタンがあり、液晶画面には未完成の日本地図とともに「47%」という数字が書かれていた。実はこの万歩計、東京を出て千葉→茨城→福島→宮城→岩手→青森→北海道→青森→秋田→山形という風に海岸沿いを反時計回りに進み、日本一周分の距離を歩くことで日本地図を完成させるという趣向なのだ。つまり、実際に日本列島を歩いて回り、歩測によって地図を作っていった伊能忠敬をリスペクトしつつ、日本一周の徒歩旅行をバーチャルで行うというわけ。地図好きの心がくすぐられるユニークグッズといえるだろう。価格は希望小売価格が5250円のところ、Amazon.co.jpで税・送料込み2670円だった。高機能なデジタル万歩計としては、けっこうお買い得な金額だと思う。色はブルー、ブラック、ピンクの中からブルーを選択した。届いたパッケージを見ると、伊能忠敬のイラストの上に「歩いてつくろう日本地図!」というキャッチコピーが書かれていた。伊能忠敬のイラストは一昔前のゲームのキャラみたいなほのぼのしたデザインである。万歩計のサイズは72×37×10ミリ、質量は約29グラムと軽量・コンパクトだ。実際にジーンズのポケットに入れて数日間歩いてみたが、かさばらず違和感もほとんどない。本体にはクリップ付きのストラップが付いており、これをベルトループなどに付けておけば落とす心配が少ない。電池はCR2032が1個で、お試し用電池が付属しているのですぐに使用開始できる。初めて使うときはディスプレイに貼られている保護シールをはがし、△の形をしたアップ・リセットボタンを2秒以上押して初期設定を行う。時刻と日付のほかに、歩幅や体重の入力も必要だ。歩幅は身長から100センチを引いた数値が目安だが、歩き方や速度によっても変わる。せっかちで大股で歩く癖のあるワタクシは、せっかくなのできちんとメジャーで測ることにした。何歩か歩いてから、一方の足のつま先からもう片方の足のつま先までを測ると、身長-100センチよりも少し多めに出た。より正確な平均歩幅を算出する場合は、10歩歩いてから合計距離を10で割ればいいとのこと。初期設定が終わると通常画面に切り替わる。万歩計の画面は右横の「測量」ボタンを押すたびに切り替わる。最初に表示されるのは、「タダタカ評価画面」と呼ばれるもので、これは1日の歩数に対して伊能忠敬が評価してくれる画面だ。0~2999歩の場合は怒った顔で「ドリョクセヨ」、5999歩までは渋い顔で「コレカラダ」、7999歩までは普通の顔で「ガンバレ」、9999歩までは笑顔で「ヨシヨシ」、10000歩以上歩くとウインクとともに「ヨクヤッタ!」という評価が下される。また、伊能忠敬の顔の横には、1日10000歩を100%としてバーグラフも表示される。また、毎偶数正時になると、「イッキュウ」や「コウモンサマ」「ムサシ」「ジロキチ」といったユニークなキャラクターが応援に表れる。ちなみにサウンドをON設定にしている場合は、1万歩に到達するとメロディが流れる仕掛けになっている。また、1万歩を達成してからさらに歩くと、伊能忠敬がもっとほめてくれるかもしれないとのことで、シークレット画面も隠されているようだ。「タダタカ評価画面」の次の画面は、この万歩計の最大の特長である「日本地図作成画面」。歩くことで日本地図ができあがる仕組みになっていて、日本地図作成の完成度が%で表示されるほか、周回数も表示される。次の画面は「都道府県画面」で、現在歩いている都道府県と、次の都道府県までの距離が表示される。距離ではなく、「1日1都道府県」という目標で歩くのも面白いかもしれない。実際に付けて歩いてみると、「チバトウチャクジャ」などと県境に到着するたびに表示されるので実に楽しい。サウンドONにしておくとメロディーも流れる。歩くにつれて次第に日本列島の海岸線が描かれていくのを見ると、歩いた距離がそのまま成果につながる感じでやりがいがある。「タダタカ評価画面」も、サボってしまったときとがんばったときとでイラストの表情が異なるので、これが意外とモチベーションにつながる。また、この製品には実際の距離で日本一周する「実距離モード」に加えて、19044.18キロメートルを50倍の速さで進める「高速モード」も搭載されており、これを選ぶと歩行距離の少ない人でも実距離に比べてかなり速く日本一周を達成できる。なかなか進まずもどかしさを感じる人はこのモードを使うといいだろう。省電力機能も搭載されており、5分間ボタン操作および歩行がない場合は2分間、「キュウケイチュウ」の画面が表示されて、さらに2分間ボタン操作がないと省電力モードになるので安心だ。なお、この万歩計のセンサーは三次元加速度センサーを採用しており、ポケットやバッグの中に入れても向きを気にせずに使用可能とのこと。表示画面も豊富で測量をテーマにした演出もなかなか楽しい。これならウォーキングへのモチベーションを長期間、保つことができるのではないだろうか。地図が好きなウォーカーは要チェックだ。(ITmediaより)--------------------何となくゲーム感覚の万歩計。伊能忠敬の名前を冠しているのが何とも。歩く上でモチベーションを上げやすい、というのはポイントかも知れない。様々な機能もどちらかといえば楽しく歩ける方向性が感じられる。遊び心満載だ。目標を持って歩けるのはいいことだ。日本地図を描きあげるところまで歩数を重ねればなかなかのもの。それにしても万歩計って登録商標だったのか。。。

2012.02.12

閲覧総数 724

-

3

各都道府県の全国ワースト1位を地図化

各都道府県の全国ワースト1位を地図化した画像が、インターネット上で話題となっている。あらゆるデータをもとにそれぞれの都道府県のワースト1位を地図化。数字や文字だけでなく地図でみることにより、全国ワースト1位をわかりやすくしたようだ。東京都のワースト1位はスリ、神奈川県は県民が本を読まない、福島県は早婚、大阪府は強盗など、あらゆるワースト1位を地図化している。この地図がどこからデータをもってきて地図化したのかは不明だが、こうしてみると日本はさまざまな問題を抱えていることがわかる。東京都にはスリがそんなにいるとは知らなかった……。大阪府にそんなに強盗がいるとは……。驚かされるワースト1位がいろいろ掲載されているが、あなたの住んでいる都道府県には、どんなワースト情報が掲載されているだろうか?「恥ずかしい方言」や「水洗トイレが普及していない」などのワーストもあったが、一番悲しいのは何も書かれていない都道府県。ワーストがないという意味なので喜んでいいかもしれないが、地味という意味にも取れるので、ちょっと悲しい!?(サーチナより)--------------------面白地図といえばそうなんだけど、ソースが分からないので今一つ信頼性が。。。そもそも定量化できないものも含まれているし(笑)「早婚」とか「パチンコ」とか、多いのがワーストという定義なのだろうか?どちらとも取れるし、個々の価値観にも左右される。「恥ずかしい方言」とか「無名」に至っては意味わからないし。地図を使って面白おかしく遊べるのは結構なのだけど、これは正直強引すぎるな。

2011.06.19

閲覧総数 132

-

4

【災害記録帳】1974年多摩川水害~目の前で濁流に飲まれたマイホーム~

1974年(昭和49年)8月31日から9月1日にかけて、台風16号の接近に伴い、関東地方は激しい雨に見舞われた。上流域の集中豪雨で多摩川が増水し、狛江市で堤防が決壊、19戸の民家が濁流に飲まれた。いわゆる多摩川水害(狛江水害)だ。暴れ川だった多摩川現在の姿からは想像がつかないが、多摩川は古くから暴れ川として知られる。河川延長が138kmと短いにも関わらず、水源の標高が1953mと高く、勾配が急であるため、古くから氾濫が絶えなかった。洪水の度に流路は変わり、沿岸にあった村が川により隔てられてしまうことも珍しくなかった。現在に近い流路になったのは1590年の大洪水といわれており、その際に分断された丸子や等々力、野毛、瀬田、宇奈根、布田、押立、石田といった村々は、その後堤防の整備が行われてそれぞれ別の市町村に取り込まれてしまう。その名残が現在では川を挟んだ両側に同地名が残されている。東京都大田区に「下丸子」があるのに対して、川崎市中原区に「中丸子」「上丸子」、同じく大田区と中原区のどちらにも「等々力」がある。東京都世田谷区と川崎市高津区には「宇奈根」があり、世田谷区に野毛・上野毛があるのに対して高津区に下野毛がある。「瀬田」が世田谷区と高津区にある他、「中和泉」「元和泉」「東和泉」が世田谷区に、和泉が川崎市多摩区にある。「布田」は東京都調布市と川崎市多摩区に、「押立町」は東京都府中市と稲城しに、「石田」は国立市と日野市にある。いずれも川を挟んだ同地名で、多摩川の暴れ川時代の名残ともいえる。多摩川は江戸時代以降も何度となく堤防を決壊させ、氾濫を繰り返してきた。1910年(明治43年)の関東大水害では多摩川も未曾有の被害に見舞われ、1913年(大正2年)にも氾濫すると住民の陳情を受けて河川改修が始まる。しかし改修後も1947年(昭和22年)、1949年(昭和24年)と度々決壊は繰り返されていた。流失するマイホーム8月31日から多摩川上流は記録的な豪雨となり、多摩川は増水を続けた。狛江市では9月1日の「防災の日」に予定していた防災訓練を天候悪化で中止にしたが、まさか予定されていた訓練が実戦になるとは予想していなかっただろう。9月1日には多摩川は警戒水位を越え、多くの市民がこの様子を見に集まっていた。狛江市では河川敷内にある施設の撤去を行った。昼頃、二ヶ領宿河原堰左岸河川敷にあった堰堤取付部の小堤防が決壊する。この堤防は、古い堤防を補強しただけのもので、強度が足りなかったとされる。木流しや土のう積みなど市職員、消防署、消防団の人力による水防活動が懸命に行われたものの、この破堤をきっかけに激しい迂回流が発生、夜には本堤防が数百mにわたってえぐり取られ、住宅地に濁流が流れ込んだ。2日未明には民家がついに倒壊、2軒、3軒と濁流にのみ込まれ、最終的には19戸が流失する。その模様はテレビで中継されており、全国の人が目の当たりにすることとなった。被害拡大を食い止めるため狛江市は自衛隊の派遣を要請する。自衛隊は本流の流れを遮っている堰堤の爆破を試みたが、付近の民家のガラス窓を損傷しただけで堰堤はびくともせず失敗。4日になって建設省(現国土交通省)が堰堤中央部の爆破に成功したことで、破壊口に流量をり向けながら、ようやく迂回流の締め切り作業が行われた。<決壊当時の様子(狛江市HPより)><決壊前後の地形図。左が昭和42年、右は昭和51年(今昔マップon the webより)>水害の傷跡堤防の復旧後、国は流失した住宅地を補修し、爆発時に生じた二次災害の補償は行ったものの、流失家屋などについては補償の対象とはならなかった。このため被災住民は、多摩川を管理する国に対し、国家賠償を求めて提訴する。この狛江水害訴訟は1976年(昭和51年)から1992年(平成4年)まで16年間にわたって争われ、一審から差戻し控訴審まで計4回判決が出された。最終的には、管理者が予見可能であったのに対策を講じなかった人災であるとし、国に5億9000万円余りの損害賠償を求める判決が確定した。この災害で家のほかにアルバムを失ったことがショックだったという被災住民の話から脚本家山田太一が、「岸辺のアルバム」を新聞に連載し、1977年(昭和52年)にはテレビドラマ化された。ドラマの最終回は洪水によって家が流される報道映像で終わっている。多摩川の破堤はこの1974年多摩川水害以降起こっていない。しかし堤防は常に私たちを守ってくれるわけではない。現在、当時最初に決壊した堤防の跡には「多摩川決壊の碑」が建てられている。あれから40年、住民の世代交代も進む中で碑の意味はいったいどれだけ伝わっているのだろうか。<多摩川決壊の碑(多摩川散歩より)><決壊後(上)と現在(下)の空中写真(地理院地図より)>

2014.09.25

閲覧総数 144034

-

5

日本立体大地図

告知です。(自分が関わらせて頂いた仕事です)ココチモオリジナル 精選 日本立体大地図 11/4発売予定!(ココチモ)北海道から九州までバラエティ豊かな10ヵ所をから精選して立体地図化した商品です。見て触って地形の凹凸を実感できることはもちろん、360度どの方向からもお好みの角度で見ることができるのもなかなか楽しいです。地形が直感的に分かるので、地図では気づかなかったことに気づいたり、ということがありました。また、付属の額縁もあって壁に飾ることが可能です。お好みで毎月なり毎週なり立体地図を入れ替えながら飾って鑑賞するのもありです。立体地図化されたのは以下の10エリアです。・羊蹄山~洞爺湖~支笏湖・会津磐梯・東京とその周辺・富士山~箱根~伊豆・黒部・立山・伊勢志摩・京都・大阪とその周辺・瀬戸内海の島々・霧島~桜島一般向け商品なので立体地図には別冊の鑑賞ガイド(見て欲しいポイントやエリアの解説的な)がついています。私はこちらの執筆を担当しました。その他「おっ」という方がコラムを書いていたりします。値段がお高いので積極的に「買ってください」とは言えませんが(笑)興味のある方には面白い地図だと思います。学校で使えば子どもたちは喜ぶのではないかな?とは思っています。専門家の方は私の拙い鑑賞ガイドは抜きにして、立体地図そのもので独自の専門的な解説が加えられると思います(むしろ私もそれを見たいくらいですが)。まあこんな仕事もしています、ということで。お仕事募集中です!(笑)以上、お知らせでした。

2016.11.03

閲覧総数 899

-

6

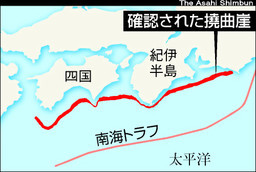

撓曲崖

名古屋大や広島工業大のグループは、静岡県から九州までの沖合の海底に、撓(たわ)んだ崖のような構造「撓曲崖(とうきょくがい)」が400キロ以上続いていることを、詳細な海底地形図で確認した。撓曲崖の下には活断層があると推定される。これまで報告された多くの海底活断層より陸側にあり、東南海、南海地震の際にこの推定活断層も同時に動くと、局地的な海底地滑りによる津波などをもたらすおそれもあるという。 陸上の活断層は航空写真で細かく見ることができるが、海底にある活断層の分布などは正確に把握できていない。中田高・広島工業大教授らは、海上保安庁の水深データをもとに、静岡から九州にかけての太平洋側について、海底の細かい地形が判読できるような地図を作製した。 鈴木康弘・名古屋大教授らはこの海底地形図から、静岡県沖から九州の日向灘にかけて、沿岸から20~40キロ沖に、幅20~30キロ程度の撓曲崖が延々と続いていることを確認した。部分的には指摘されてきたが、東南海、南海地震の震源域が並ぶ南海トラフに並行して続くことがはっきりわかった。 撓曲崖は、地下深部にある活断層がずれることで、その上の地層が撓んでできることが多い。今回確認された撓曲崖の下にも「活断層がある可能性が高い」と鈴木教授。多数の活断層がつらなった断層帯になっているかもしれないという。 推定される活断層は、東南海、南海地震を引き起こすプレート境界から枝分かれした断層(分岐断層)とみられる。分岐断層は巨大地震の際に同時に動く可能性がある。 1944年の東南海地震、その2年後の南海地震の際、この推定活断層が動いたかどうかで、過去の地震をもとにした将来の地震被害の想定は見直しを迫られる可能性もある。鈴木教授は「沿岸部の調査を進め、前に活動があったのかどうか調べることが重要」と話している。(asahi.comより)----------------------科学は次々と新しい事実を露わにして私たちを驚愕させる。今回も海底の撓曲崖が確認されたことで、日本列島の抱えるリスクがまたひとつ視覚化された。プレート境界近くに活断層があれば、万が一の際の揺れの伝わり方にも影響を与えることが予想される。複合的な揺は時に予想外の被害をもたらすことになるだけに、注意が必要だ。それにしても日本近海の海底地形は複雑だ。自然の恵みとリスク。その両方と付き合っていかなければないらい中で、こうした新しい発見は非常に心強いことだ。

2010.01.19

閲覧総数 680

-

7

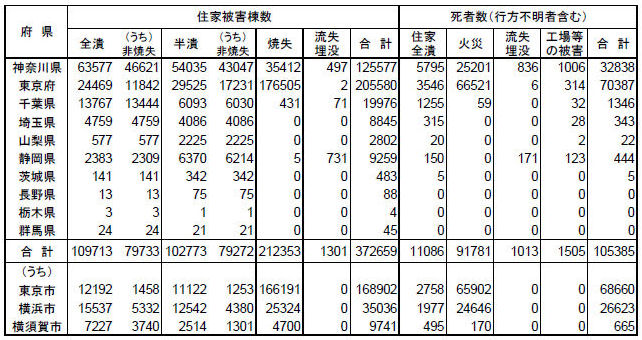

【災害記録帳】複合災害としての関東大震災

大正12年(1923年)9月1日午前11時58分、相模湾を震源とするM7.9の関東大震災が発生。東京では多くの建物が倒壊し、昼食の支度時間と重なったことから多数の火災が発生、強風が吹いていたことも災いしてまたたくまに延焼して丸2日間に渡って燃え続け、市域面積79.4km2のうち43.6%にあたる34.7km2を焼失した。この火災の印象が強い関東大震災だが、実はこれは被害の一部に過ぎない。関東大震災から91年。教訓として何を汲み取るべきか振り返るべく以前書いた文章からまとめてみた。関東大震災の正体我が国の自然災害史上最悪の死者・行方不明者を出した関東大震災は盛んに語り継がれてきた。しかしその内容はどうしても東京の火災被害に偏ってしまう傾向がある。実際、関東大震災(正式な地震名は「大正関東地震」)は東京の直下型地震ではない。震源は相模湾であり、その震度分布や住宅の全潰率を見ても、南関東全体で大きな被害を記録しており、震度6強~7(住宅全潰率)を記録しているのは震源に近い神奈川県や静岡県東部、房総半島南部から埼玉県と東京都旧利根川流域などで、震度7の激震域は面積にして阪神淡路大震災の10倍に及ぶ。この地震において、岐阜測候所の地震計がとらえた地震波は3つの大きな振りを記録している(震源に近い地震計の多くは針が振り切れてしまい正確な記録が残っていないとされる)。1度目の揺れが本震(M7.9)、2度目と3度目が余震(それぞれM7.2、7.3)である。さらに本震はいわゆる双子地震であることが分かっている。地震は北米プレートとフィリピン海プレートとの間に起きたプレート境界型で、小田原の直下で最初の破壊が起こり、その10~15秒後に三浦半島直下で2度目の破壊が起こったと推定される。これが双子地震の本震になる。これは震源から離れた東京では一つの揺れとして感じられた。さらに東京湾北部で、続いて山梨県東部で強い余震が起こったことで、「3度の揺れ」になったものだ。巨大な断層面で立て続けに起こった地震により、関東各地は5分間の断続的な揺れに襲われたことになる。これが関東大震災の正体ということになる。<関東地震による住家被害棟数および死者数の集計(関東地震による被害要因別死者数の推定/諸井孝文・武村雅之,日本地震工学会論文集 第4巻,第4号,2004 より引用)>延焼と火災旋風東京市では地震発生直後から火災が発生し、延焼していった。『東京震災録』によると、出火点は全部で134カ所、うち即時消火できたのが57カ所、残りの77カ所延焼火災になった。延焼は広域に渡り、日本橋区、浅草区、本所区、神田区、京橋区、深川区では市街地のほとんどが焼失している。不運だったのは気象条件である。この日は北陸地方に弱い台風があり、秩父付近にも副低気圧(地形の影響により分断された二次的低気圧)を発生させていた。このため気象の変化が激しく、折からの強風が時間を追って次々と風向きを変化させていった。この風向きの変化があらゆる方向へ延焼を拡大させ、結果的に避難者は逃げ場を失うことになる。東京市における火災による死者・行方不明者は5万2178人に達し、全死者5万8420人の9割を占める。本所区にあった旧陸軍被服廠跡(現東京都墨田区横網公園)は安全な避難場所とされ、多くの人が避難してきていた。しかし人々が集まってきた時点で、すでに四方を火災域に囲まれて逃げ場のない状態になっていた。狭い範囲に人々がひしめき合っていたことに加えて、避難者によって大量に持ち込まれていた家財道具などの可燃物に周囲からの飛び火が引火、折からの強風も相まって火災旋風が発生し、短時間のうちに3万8000人もの命が失われた。被服廠跡を埋め尽くした遺体は震災後その場で火葬され、遺骨は3mの高さになったとされる。<東京市火災動態地図(9葉を1枚にした図)+延焼火災と飛火(内閣府HPより引用)>横浜での被害関東大震災におけて、東京に比べてその被害状況があまり知られていないのが横浜だ。神奈川県の広範囲で強い揺れを記録したことは震度分布を見ても明らかだが、横浜市と東京市の住家全潰棟数を見るとさらによく分かる。横浜市の全潰棟数は約1万6000、東京市の1万2000を上回っている。しかも当時の横浜市の人口は約42万人で、約220万人いた東京市の20%に過ぎない。特に被害が大きかったのが大岡川と中村川及び堀川に挟まれた旧吉田新田(現在では関内や伊勢佐木町など横浜の中心部)にあたる部分で、埋立地特有の地盤の弱さが災いして全潰率は80%に達した。火災の発生もこの地区に集中し、約290カ所に及んでおり、数でも東京市の2倍、密度では数倍以上となる。この横浜市の中心地にありながら、火災から多くの人を救ったのが横浜公園(現在横浜スタジアムのある場所)だった。周囲が延焼地域に囲まれていたことや、数万人の避難民が殺到したことは東京の被服廠跡と同条件だったが、横浜公園の場合は周囲の全潰率や延焼密度が高かったことが幸いして、多くの住民が着の身着のままで避難してきていた。この点が家財道具を持ちこんだことが悲劇を読んだ被服廠跡のケースと明暗を分けることになった。このことは、ひとつの教訓とすべきであろう。<明治39年測図の旧版地図で見る横浜(今昔マップon the webより)。伊勢佐木町周辺の繁華街は江戸時代に埋立てられた>津波と土砂災害関東大震災で津波というと、一般的にはなかなかピンとこないかもしれないが、震源は相模湾のプレート境界であり、津波が発生している。津波の高さは熱海と伊豆大島(岡田)で12m、伊東、館山で9mを記録しており、外房を除けば元禄地震(1703)に匹敵するか、場所によってはそれ以上の高さとなった。被害が大きかったのは相模湾沿岸地域で、これは地震発生から津波到達が5分程度と早かったことによる。死者の数は200~300人とみられ、同様に津波到達までの時間が短かった、後の北海道南西沖地震(1993)を上回る。その一方で、伊豆半島の宇佐美や下田では元禄地震や安政東海地震(1854)の経験が生かされ、家屋の流失はあったものの、人的被害は最小限に食い止められた例もある。地震の揺れによる土砂災害も多数発生した。箱根や丹沢では特に多く、片浦村(現小田原市)根府川では熱海線(現東海道線)の裏山が崩れて停車中の列車が海中に沈んで多数の死者を出した。また、箱根の大洞山が崩壊し高速で白糸川を流れ下った岩屑なだれが根府川集落を襲い、逃げ遅れた住民が命を落としている。当時白糸川の河口付近で遊んでいたは子供たちが海からの津波と白糸川の岩屑なだれの挟み撃ちにあう形で犠牲になるという悲劇もあった。土砂災害は山間地ばかりでなく、三浦半島や房総半島など広範囲に及び、横浜や横須賀、鎌倉といった市街地周辺でも発生している。このように各地で土砂災害が多く発生しているのも関東大震災の一つの特徴であり、これは台風の影響で前日にまとまった雨があり、地盤が緩んでいたことも要因になっていると考えられる。蛇足だが神奈川県の秦野市と中井町にまたがる震生湖は、その名の通り関東大震災でできた。地震動で崩落した土砂が沢の最上部を堰き止めたことで湖となったもので、流入河川も流出河川も存在せず、地下水脈のみで周囲の水系とつながっている。この他、各地で液状化被害が出ていることも触れておかなければならない。液状化の発生地域は関東平野と甲府盆地という広範囲にわたり、発生箇所数は800カ所以上、分布は震度6以上の地域とおおむね一致する。発生箇所は海沿いではが埋立地や干拓地が多いが、内陸部の沖積低地においても、東京の古隅田川沿いなどで顕著な例が見られる。以上のように、火災のイメージばかりが強い関東大震災だが、実際には多様な被害が発生していたことが分かる。こうした「複合災害」としての姿を正しく理解しておくことは、今後の防災対策において非常に重要なことである。情報伝達の混乱現在とは異なり、当時の情報伝達手段は限られていた。電話はまだ一般家庭にまで普及していなかったことはもちろん、ラジオ放送の実用化も間に合っておらず(日本初のラジオ放送は大正14年)、当時主力メディアであった新聞も、在京の新聞社の多くが被災したことで機能しなかった。こうした状況から様々な情報が錯綜し、「東京全域が潰滅。水没」「津波が赤城山麓にまで達する」「政府首脳全滅」「大噴火による伊豆諸島の消滅」「三浦半島陥没」など、今からはおおよそ想像もつかないような情報が新聞紙上に取り上げられる事態となった。こうした混乱が新たな悲劇を呼ぶ。「朝鮮人が暴徒化し、井戸に毒を入れ放火して回っている」という情報が流布され、一部新聞社が紙面に掲載するにいたった。官憲はこれらが虚報であることを告知したが、大衆の多くは混乱に陥り、自警団による朝鮮人の暴行・殺害が実行された。中には日本人でも方言を話したことで朝鮮人と間違えられて暴行・殺害されたケースもあったという。内務省警保局調査によると、殺害された朝鮮人は231人、中国人が3人、間違って殺害された日本人は59人となっている。現代ではこの当時に比べれば情報伝達手段が増えている。しかし、玉石混交の情報の海の中から適切な情報を取捨選択するためには、相応の情報リテラシーが求められることも事実である。このことは減災を考える上でもっと意識されるべき問題であろう。都市における地震対策東京で多くの犠牲が出たことは、木造建築が多かったことによる火災の延焼に起因している。このことは繰り返し語られてきているし、その後長きに渡って「地震だ火を消せ」という災害教訓が伝え続けられたことからも察することができる。しかし震度分布(ここでは建物全潰率と同義)を見る限り、それは震源からの距離に対して比例的ではない。これはその土地固有の地盤に依存しているからに他ならない。震源の直近を別にすれば、高い全潰率を記録している場所は比較的新しい時代に形成された柔らかい地盤が多い。埼玉から東京にかけての分布はその典型で、被害が大きかった地域はかつて入江や沼、あるいは河川が氾濫することでつくられた沖積低地がほとんどである。これは今後の地震対策を考える上で大きな意味を持つ。関東大震災では全潰、すなわち建物がつぶれることで火災が広がった。潰れれば火災は発生しやすいし延焼もしやすい。加えて消火も困難である。建物が潰れることで延焼が広がるとすれば、それだけで惨事の可能性は大きくなる。現状で、こと都市部においては、地震に対抗し得る対策は耐震・免震のみである。これは地盤の柔らかい地域ではなおさらのことになる。しっかりした地盤や強固な建物に住み、倒れそうな家具をしっかり固定すること、これで最初の地震動による被害を最小限に抑え、火災を出さない、延焼を防ぐこと。これを越えて初めてソフト面の対策が生きることになることは認識しておくべきだろう。<再現された震度分布(鹿島HPより引用)>※本記事は2012年に書いた文書を一部改編したものです

2014.09.02

閲覧総数 5033

-

8

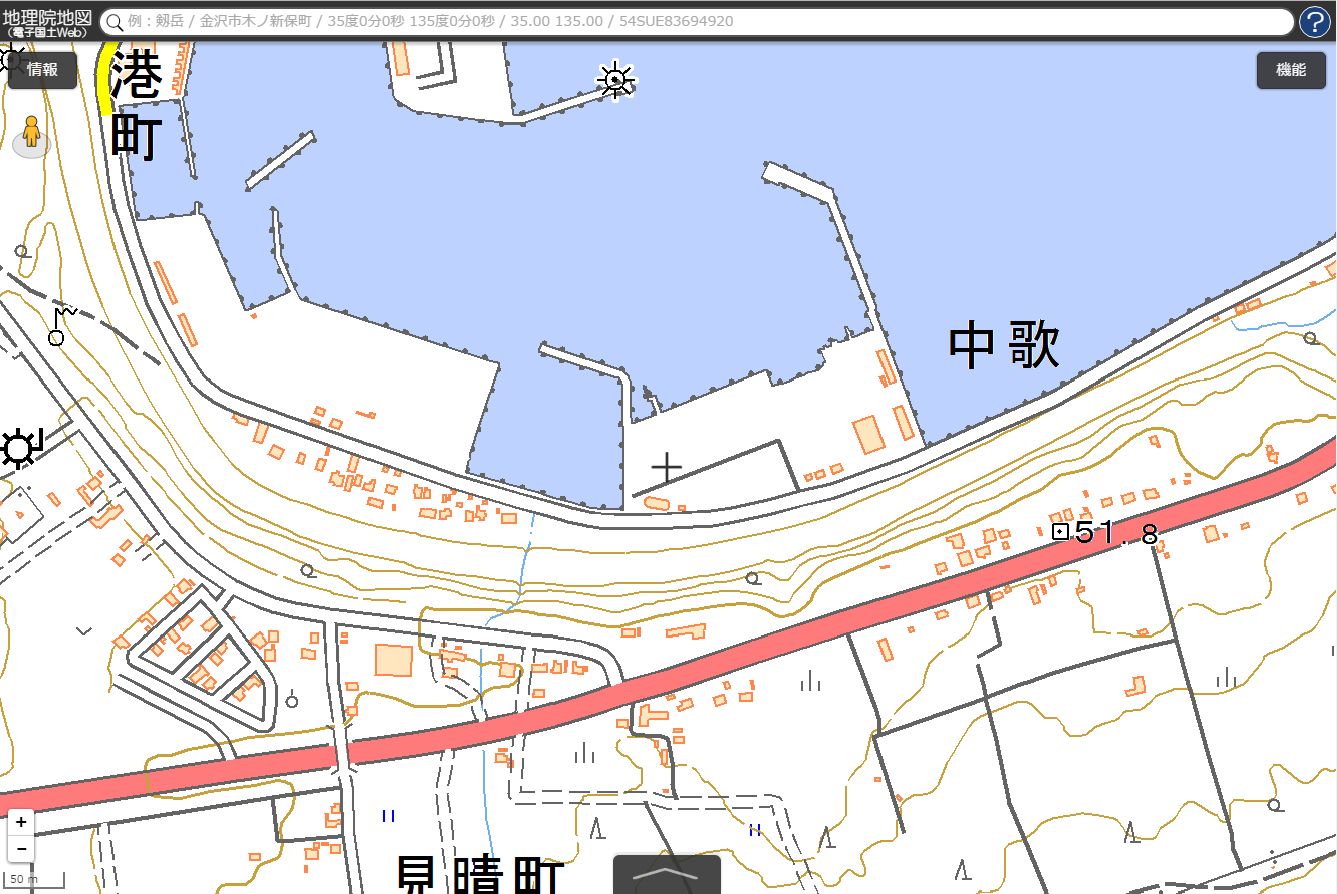

福島の廃墟化した遊園地、グーグルマップにもない

台湾メディアによると、日本の都市伝説は本当に怖い。日本に1999年から閉園している廃墟化した遊園地があることを知らない人はいるだろう。日本グーグルマップにも記載せず、「いかなる地図にも出ないところ」と呼ばれる。 台湾サイト「東森新聞網」の7日付記事では、廃墟化した遊園地は福島高子沼グリーンランド。1973年に開園したが、わずか2年で閉園。1986年になって改めてオープンしたが、1999年に利用客死亡事故で閉園している。今はほとんど知られない存在になった。 この廃墟化した遊園地について、手に入れられる資料は少ない。知られたのは、日本の福島にあり、荒れ果てて、野生樹木に包まれているだけだ。廃墟マニアにとって幽霊屋敷だ。数多くの死者が出たといわれたが、本当の閉園原因は誰でもわからない。 何年も修理を怠っていたので、施設内部の機械も錆び付いてしまっている。その中の彫像を見て帰ったら精神に一時的な異常を来したという話もあった。そして、ビールというイギリス人が2007年に、レンズをじろりと見て、厳しい表情をしている少女の恐ろしい写真を撮ったという話は、「廃墟化した遊園地」の伝説を大きくした。(Livedoorニュースより)------------------------------いわゆる心霊スポットのニュースがこの時期に出てくるのは珍しい。Googleマップにもないとのことだが、よく見ると高子沼の西側に何かそれらしき気配は見える。地理院地図で見てみるとさらに遊園地らしき様子が見える。ただし注記はない。まあ遊園地が閉園していれば注記は削除されるのは当たり前で「Googleマップにない」と大騒ぎするのもおかしな話だが。オルソ画像を見てみると何かの跡地であることは想像できるが、遊園地であった面影はない。高子沼グリーンランドは福島県内最大の遊園地としてジェットコースターや観覧車などもあり、ウサギ園も人気だったようだ。しかし展望台ではカップルが自殺、ジェットコースターから客が投げ出され死亡、さらには近くのペンションが経営難に陥りオーナーが地下のワインセラーで自殺したなどの噂があり、トラブル続きだった模様。そのせいか心霊の目撃情報も多く、入口付近に男性の霊が現れるとか、夜ジェットコースターの近くに行くと女性の悲鳴が聞こえてくるといった話があったらしい。そんなわけで心霊スポットマニアの間で有名になり、あろうことか世界的にも知られるようになってしまった。現在ではソーラーパネルが敷き詰められているとの情報もあり、廃墟すら残っていないようだ。心霊スポットとして騒がれるのは分からなくもないが、むしろ時の流れの無常を感じるニュースだった。

2015.01.08

閲覧総数 13772

-

9

【災害記録帳】天正地震~戦国の世を揺るがした謎の大地震~

天正13年11月29日(1586年1月18日)に発生した天正地震は近畿から東海、北陸にかけての広い範囲に被害をもたらした。近江国長浜では液状化と地すべりにより集落が琵琶湖に水没(下坂浜千軒遺跡)、長浜城が全壊して山内一豊の娘と家老が死亡した。越中国では木舟城の倒壊で城主前田秀継(前田利家の弟)が死亡、飛騨国帰雲城が山腹崩壊に巻き込まれ城主内ヶ島氏が滅亡している。この他美濃国大垣城が焼失、尾張清州城も液状化の被害が出るなど戦国の世を揺るがす大地震だった。天正地震は後の日本最大の直下型地震である濃尾地震(1891/推定M8.0)に匹敵する直下型大地震とされている。多くの文献に記載があるにも関わらず、発生日や震源、被災地域、被害状況など辻褄が合わない部分が多く、今もって謎の多い地震だ。震源について様々な説がある。飛騨の白川断層が有力とされているが、地質調査から伊勢湾内桑名付近の養老断層系の可能性が示唆されている他、越中庄川町の小矢部川西岸の法林寺断層系、あるいは富山県南西部の加須良断層など複数の候補が挙がっている。最大の謎は津波の発生についてだ。天正地震は内陸地震とされながら、津波の被害が多く記録されている。ひとつは伊勢湾に押し寄せたとされる津波。桑名や長島、弥富、津島など木曽川デルタ地域はもちろん、常滑や三河湾、さらには湾外でも渡会郡穂原なども津波の被害が記録されている。波高は2~4mとされ、沿岸部や諸島の沈下も伴い、多くの溺死者があったとされる。この事実は伊勢湾震源説を裏付けている。また、『兼見卿記』やフロイスの『日本史』といった一部文献には若狭湾で津波があった記述が残されている。この場合震源が若狭湾に及んでいることになる。若狭湾には複数の原子力発電所が立地していることから、関西電力は平成23年(2011年)の東日本大震災による福島第一原発の事故を受けて津波堆積物の発掘調査を行った。しかし調査範囲においては津波の痕跡は発見されず、同時に行われた古神社の聞き取り調査においても、津波の証拠は確認できなかった。関西電力は仮に津波があったとしても、大きなものではかったと結論付けている。一方、越中国や飛騨国では山体崩壊や地すべりといった大規模な土砂災害が多く記録されており、河道閉塞によるせき止め湖の出現も判明している。こうした被害状況から強い地震動を伴う内陸直下型地震という解釈も説得力を持つ。鍵は地震の発生日にもいくつかの説が見られることだ。11月29日が有力ではあるが、文献によっては22日、あるいは27日という記載も見られる。27日の記載は越中に関するものが多いが、越中以外は29日が多い。こうした状況を鑑みれば、越中の地震とそれ以外の地震は別のものと考えるのは自然であろう。つまり、天正地震は複数の断層が連動して動いたことで被害範囲が拡大した可能性が高い。同様のケースでは広範囲で強い地震動に見舞われ、被害も多様である。仮に現代において、人口集中地である太平洋ベルト地帯などで発生した場合、国の経済的・社会的機能が失われることは十分に想定しておく必要があるだろう。<天正地震の主な被害分布(地理院地図)>※本記事は2012年に執筆した文章を一部改編したものです。

2014.09.13

閲覧総数 19982

-

10

多彩な情報 地図で紹介 ちずみる豊橋/GIS利用 市がサービス開始

豊橋市は今月から、インターネットを利用して防災、施設、観光などの地図情報を配信するサービスを始めた。同様の仕組みは東三河で豊川市に次いで2例目。「ちずみる豊橋」と名付けられたこのシステムは、地理情報システム(GIS)を利用。パソコンや携帯電話、スマートフォンやタブレット端末などネット接続可能な機器から、様々な情報にアクセスできる。災害予測や公共施設の場所、犯罪・交通事故の発生状況や都市計画、観光情報などを地図で紹介。地図は拡大・縮小できるほか、住所や目標物から検索したり、指定した2点間の最短ルートや一部の公共交通機関を利用した場合のルートを探すこともできる。距離や面積を計測したり、点、線、スタンプ、コメントを入力し画像として保存できる機能も持たせた。ちずみる豊橋はこちら。(東日新聞より)------------------------------豊橋市の公開型WebGIS。最近この手の公開型GISはずいぶんこなれてきて、機能面ではほとんど不自由なく使用できる。公開しているデータも防災関連情報や犯罪・交通事故の発生状況など、行政ならではの情報。しかし実際のところ、こうした行政の公開型GISはどういう層の人たちが、また一日にどれくらいの人たちがアクセスしているのだろうか。一つには周知の問題がある。市役所のWebサイトは住民であれば割と見る機会も多いはずだが、WebGISにアクセスする利用者はその一部ということになるだろう。多くの人はその存在を知る機会も少ないかもしれない。加えて、日頃利用している民間の地図サービスとの棲み分けはどうだろう。民間の地図サービスには行政情報が掲載されることはなかなかないので、その点では公開型GISの強みがある。一方で、シームレスで全国の地図を見ることができる地図サービスの比べれば、自治体のGISは基本的には該当市町村内のみのデータであることが多い。となると、行政に特化した情報を見る場合以外は住民にとってあまりメリットがない。庁内では窓口をはじめ多くの部署で使われるはずなので導入効果は間違いなく高いのだが、公開型へのアクセスが今一つだとすれば、むしろ公開すべき情報をオープンデータとして公開することで、民間の地図サービスに上手く取り込んでもらうという手もある。今後の市町村のGISのあり方として、公開型を民間の地図サービスと上手く棲み分けていくことはもっと考えられてもいいように思う。

2014.12.24

閲覧総数 728

-

11

留萌本線の廃止区間に見る地図編集の名残

先週の日曜(12/4)をもって、JR北海道の留萌本線の留萌駅~増毛駅間が廃止された。テレビ等でもずいぶん報道していたので見た方も多いと思うが、最終日には多くの人が増毛駅に集まっり、増毛発の最終列車は通勤列車並みの混雑、さらに列車の外にも多くの人が詰め掛けてサイリウムを振りながら見送るという、ちょっとしたイベントのような状態になっていた。廃止は早速地図にも反映されており、最近仕事の早さに定評がある国土地理院の地理院地図を翌日に見たところ、早くも廃止区間の旗竿(JRの記号)は消されていた。実際に現地に行けば、まだ線路そのものは存在しているわけだが、鉄道として営業していないため地図からは削除されることになる。ただし、現段階の地図では鉄道線だけが削除された状態で、そこに鉄道があった名残自体は残されたままだ。駅舎のように地物として存在するものに関しては撤去されない限り地図に残るが(もちろん注記や記号は消される)、例えば編集された等高線などはいずれ自然な形に修正されることになるだろう。「編集された等高線(あるいは地形)」という概念は2万5000分の1地形図を見慣れない方にはピンと来ないかも知れないが、例えば鉄道の線というのは記号であって、実際の縮尺に基づけば鉄道の幅は地図上の鉄道記号(旗竿)の幅ほど広くない。それを視認しやすいように記号化しているわけだ。これは道路も同じで、2万5000分の1地形図における道路の表現は、実際の幅などから何種類かに分類して記号化している。つまり地図上の道路の太さを測って縮尺に基づいて計算しても実際の道路幅とは一致しない。地図上で実際の太さより太く記号化されれば、他の地物と重なってしまうという現象が起きる。例えば鉄道の側に道路が通っていたり、建物があったりすれば、鉄道を記号化して太らすことで重なってしまうわけだ。そこで、それらの地物を少し動かしてあげることになる。これが「転位」と呼ばれる概念だ。転位には優先順位が決められていて、基本原則としては有形線(実際にそこにある線:道路や鉄道、河川など)が優先されて、無形線(実際にその場に線がないもの:等高線や行政界など)は転位させることになる。こうした原則に基づいて廃線跡を見ていくと、色々と名残があることが分かる。例えば下図では、10mの等高線(海に最も近い)と20mの等高線の間が他の等高線の間隔よりもやや広く取られている。実際にはそれほど極端な地形ではなく、ここに鉄道記号があったために転位した等高線であることが推測できる。次の図を見ると、中央付近にある三角点の西側の国道に橋の記号があるが、その下に川は流れていない。どうやらこの橋は鉄道をまたぐ跨線端であったらしい、ということが分かる。3番目の図は、中央付近で等高線が鍵形に曲がっている。その西側は等高線の間隔が広く、最初の図と同じように鉄道記号と重なった等高線が転位されていることが推測され、その鍵形の部分で鉄道が等高線をわたっていたことが表現されている。この図でいえば10m以上から10m以下へと下りてきているということになる。等高線が道路や鉄道を横切る場合は、その道路や鉄道と垂直に渡すように表現するのが原則で、編集した結果としてこの鍵形の等高線が出現する4番目の図では畑の中に等高線の出っ張りが向かい合っている場所がある。これは鉄道が緩やかな勾配で傾斜を上り下りしていることを表現したものだ。5番目の図では縦に切土や盛土の斜面が走っており、ここに鉄道が通っていたことは想像しやすい。特にここでは川(2本あるうちの南側の川)の北側に典型的な鉄道盛土が残されているので比較的廃線跡が分かりやすい。最後の図は留萌の市街地だが、道路に2つ浮いた形で下に何もない橋が残されている。市街地なのでその部分だけ帯状に建物が途切れていることも含めて、ここに鉄道記号があったことが推測できる。このように廃止直後に鉄道記号だけを削除した地図には、地図がどのように編集されているのかというヒントが隠されていたりする。興味のある方は色々と探してみて頂きたい。そしてこの状態がいつまで地図に残るのか、という点にも注目したい。(廃線マニアの方は「このままにしておいて!」と考えるかもしれないけど)

2016.12.07

閲覧総数 4018

-

12

「東京から何時間で行けるのか」日本全国19万エリア調査 ヤフー、地図データ使い交通シミュレーション

日本最北端の宗谷岬までは4時間56分だが、納沙布岬はさらに2時間も遠い──ヤフーは4月9日、「Yahoo!地図」を使ったビッグデータレポートを公開した。東京駅から日本各地への所要時間マッピングや、リニア中央新幹線が開通した場合の変化をシミュレーション。必ずしも一致しない実際の距離と「時間的距離」を浮き彫りにしている。任意の出発地点と目的地から最適なルート、所要時間を割り出す「Yahoo!地図」の「ルート探索」機能を利用し、東京駅から全国各地への到達時間をマッピングしている。飛行機、新幹線、鉄道、フェリーなどの交通機関から最も効率的なものを選んだ結果になっているのが特徴だ。全国の住所を「○○町○○丁目」まで細分化し、約19万エリアに分割。川の中や人が到達できない場所を避けるアルゴリズムで各エリア内に自動で目的地点を定め、総当たり的にすべての場所への所要時間を算出している。北海道では日本最北端の宗谷岬まで4時間56分かかるが、東端の納沙布岬までは6時間56分と、2時間分“遠い”。島根県の出雲大社までは4時間17分かかるが、京都府の天橋立は4時間48分と、実際の距離より時間がかかることが分かる。ビジュアル化された地図を見ると、新幹線網と空港の影響の大きさや、隣接した地域でも大きく到達時間が異なる場所があることが分かる。CSO(チーフ・ストラテジー・オフィサー)の安宅和人さんは、「複数の交通機関が混在していることで、より消費者のリアルな実感にあった結果が出せているのが面白いところ」と話す。デジタルデータを元にしているからこそ、仮想的な交通網を追加してシミュレーションすることも可能だ。リニア中央新幹線が開通した場合「日本はどれだけ狭くなるのか」として、東京から3時間で行ける範囲を動画で示している。今後同様の手法をさまざまなオープンデータや公共交通機関のデータと組み合わせることで、地震や台風など自然災害時における交通変化、事故や工事による不通区間の影響調査、鉄道の大幅なダイヤ変更が与える影響――などのシミュレーションが可能になると見込む。直近でエンドユーザー向けの機能提供は考えていないが、将来は「通勤1時間圏内」「日帰りで遊びに行ける場所」を手軽に調べられる手段などを検討していきたいとした。これまで検索データを元にした「ビッグデータレポート」として、総選挙予測、景気動向、インフルエンザ流行などのレポートを発表してきた同社。地図をメインに、ビジュアライゼーションに力を入れた今回のような形式には今後も取り組んでいきたいという。安宅CSOは「検索データ、EC、ニュースなどYahoo!JAPANの抱える多様なデータを組み合わせ、ネットを通してリアルの社会を知る切り口を提案していければ」と話している。(ITmediaニュースより)------------------------------これは面白い。時間距離を視覚化した地図はこれまでもあったけれど、全国を面的な見せ方で表現しているのはデジタルデータならではの拡張性に加えて、Yahooが誇るルート探索機能の賜物だろう。個人的には南紀が非常に遠い印象があったのだけど、南紀白浜空港があることで結果としてはそれほどでもない。10時間以上が目立つのはやはり北海道で、その道内でも空港のからの距離と接続交通機関に依存していることが分かる。次いで九州の岬や離島プラスピンポイントで米良や椎葉あたり、四国の山間部や空港から遠い南予、紀伊半島の山中あたりだろうか。東京から距離のわりに時間的に近いのは空港と新幹線駅の周辺ということになる。何だかんだ日本列島は狭くなっている印象を受けるが、実際に30年前や50年前といったあたりと比較してみると面白そう。またリニアの例が紹介されているようにシミュレーションが可能なのもいい。もし一般ユーザーも使えるようになってそれぞれの起点(自宅)から設定できるようになればかなり面白いことになりそうだ。

2015.04.10

閲覧総数 993

-

13

千波湖の広さは現在の4.88倍だったであったことが幕末の測量図から判明

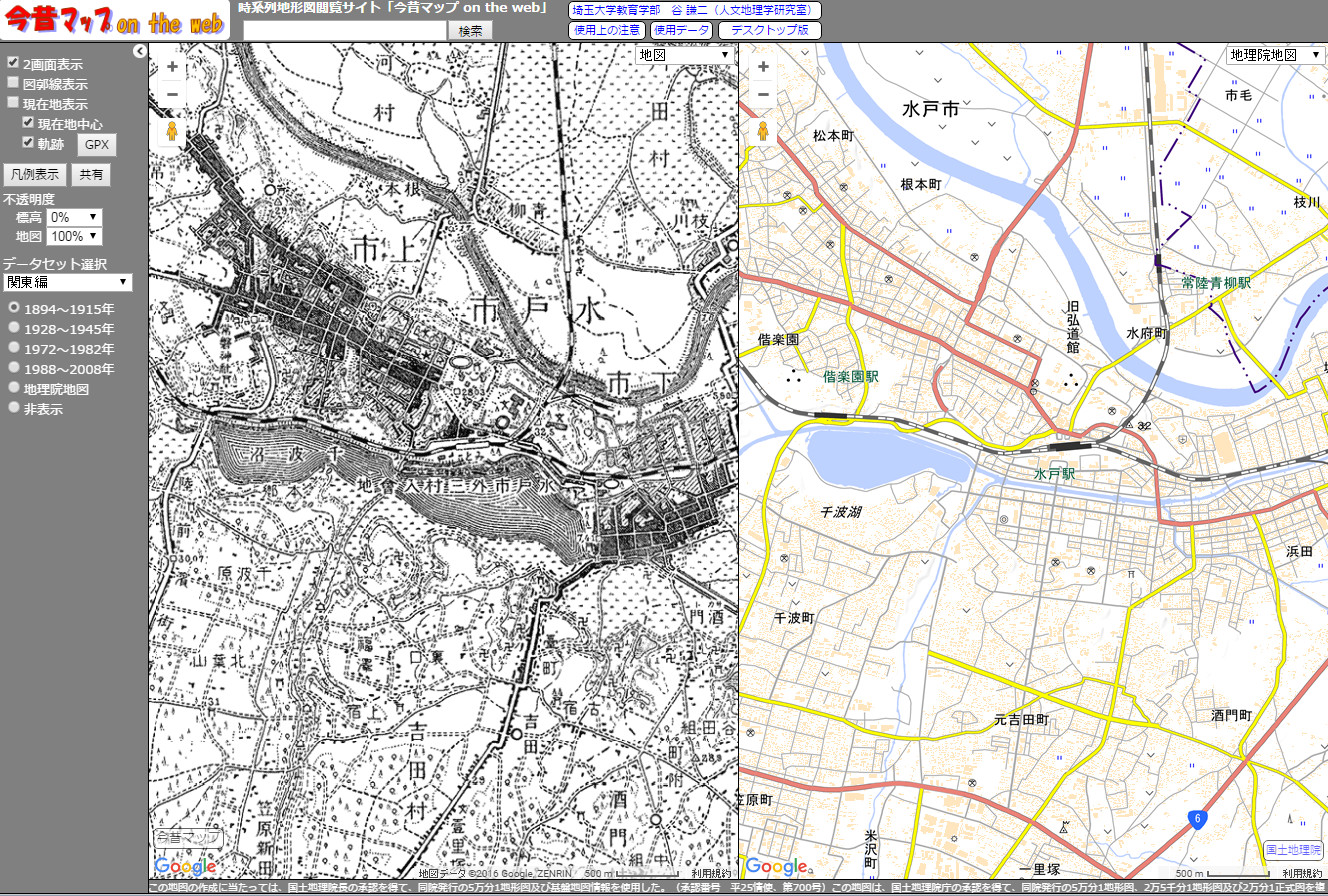

千波湖は現在の4.88倍だった 幕末の測量図もとに新説(東京新聞)水戸駅の南に広がる千波湖が、幕末には現在の4.88倍の面積あったことが分かった。茨城大学の小野寺淳教授(歴史地理学)の研究結果によるもので、これまでは現在の3.8倍と紹介されていたが、実測を基にした「千湖分間全図」(せんこぶんげんぜんず:1855年)が見つかり、現在の地図と照らし合わせることで判明した。千波湖は元来今の中心市街地がある台地を挟み、北側を流れる那珂川の氾濫などによって生成された浅い沼と考えられてきた。江戸時代初期に水戸藩が城下町を建設した際に、城を守る堀として位置づけられたことで整備が進んだとされている。その時代から少しずつ湖岸が干拓されていたが、大正時代に水質が悪化したことから水戸駅南側で大規模な干拓を実施、太平洋戦争からの復興後には現在の33万2000m2の広さになったという。これまで新旧の千波湖の広さを比較する史料として参照されてきたのは「水府志料」(すいふしりょう:1807年)という文献だが、水府志料には測量図がなく、面積として現在の約3.84倍に相当する38万6364坪(127万5000m2)という記述があるのみ。これを小野寺教授は根拠が分からない点から疑問視しているという。千湖分間全図は水戸市の千波湖土地改良区が所有していたものを、保存・活用のため2014年に市立博物館に寄託したもの。小野寺教授は千湖分間全図がつくられた目的は不明としながらも、当時としてかなり正確な測量図であり、信頼性は水府志料より高いと分析しており、これ以上の史料があるとは考えにくいことから、現在と幕末の比較は4.88倍が定着することになると見ている。明治の時点の千波湖については迅速測図や旧版地図で分かるが、幕末(あるいはそれ以前)との比較は史料が頼り。そんな中で測量図が出てきたのは大きい。土地条件図では明治期の千波湖の跡が埋土地で、その周辺は盛土地が広がっている。千湖分間全図からは、この盛土地の部分の一部にも千波湖が広がっていたのではないかと推測できる。埋土地が現在は普通に市街地になっているのも気になるところ。そこにいる人々が土地の性質や履歴をきちんと把握しての上でなら問題ないのだが。<千波湖周辺:明治36年測量の旧版地形図(左)と現在の地理院地図(今昔マップより)><千波湖周辺:土地条件図(地理院地図より)>

2016.08.26

閲覧総数 2055

-

14

住宅地のスマートIC開通に不安「命も危ない」

7日に中央自動車道の府中スマートインターチェンジが開通するのを控え、近隣住民が中日本高速道路に開通差し止めと、東京都府中市に防護壁設置を求める仮処分を東京地裁立川支部に申し立てた。住宅地周辺が出口となるインターの設置には、計画当初から交通事故の増加や公害などを懸念する声が上がっていたが、周辺の交通量増加を見込む市が対策として進める市道整備は一部住民との合意形成が遅れているのが実情だ。府中市是政に設置されるインターを八王子方面から降り、都道につながるカーブ付近に一軒の民家がある。この家には2013年8月、ワゴン車がカーブを曲がり切れず、フェンスに衝突する事故が発生。住人の女性は「インターからスピードに乗った車が突っ込んできたら命も危ない。市にガードレール設置を求めたが、『警察の許可が出ない』と言われた」と話す。反対住民による仮処分は先月27日に申し立てられた。同社と同市は「内容を確認した上で対応したい」とするが、住民代理人の伊藤克之弁護士は「住宅地にインターを設ける計画自体に無理があった」と主張する。インターの設置計画案は08年2月、同市が市議会に報告して明らかになった。近隣住民側は「事前に説明がなかった」と反発。建設計画見直しを求める陳情書を市議会に提出したが不採択となるなどの経緯を経て、12年9月に工事が始まった。インターを利用する車は入り口と出口合わせて1日6000台と予測されているが、出口周辺には車が1台しか通れない狭い市道もあり、計画段階から渋滞や交通事故の増加などを懸念する声が上がっていた。中日本高速道路は「担当するのは中央道から市道への降り口まで。周辺道路は府中市が整備してほしい」との立場で、市側も住宅の立ち退きを伴う市道の拡幅や交差点の移動、緑地帯設置などを計画していた。だが実際に事業着手したのは予定地の半分ほど。完成も16年度の予定で残りはめどが立っていない。市側の計画の進め方を「まず設置ありき」と感じた住民側の反発は根強く、住民との交渉など合意形成に時間がかかっていることが要因だ。昨年6月には住民4人が市を相手取り、インター設置を含めた計画見直しを求める住民訴訟も提起した。開通を控え、同市土木課は「理解を得て、なるべく早く工事に着手したい」とするが、提起した住民からは「市からは当初から『もう決まったこと』『高速の近くに住めばこういうこともある』などと言われてきた」との声も聞かれる。インターの開通効果を導く観点からも、市側は地域住民の声をしっかり受け止めながら信頼関係を取り戻し、周辺道路の安全確保を急ぐべきだ。(読売新聞より)------------------------------都内で初めてのスマートインターとなる府中スマートICが3月7日の15時に供用開始となる。実はここは我が家のすぐ近所。住宅街の中にあり、近隣には小学校もあることから設置の話が出て以来反対意見も多かった。さらに記事にもあるように上り線(出口)側は道路も細く、事故や渋滞などの不安はぬぐえない(下り線側は都道があるのでまだいい)。しかも一般にスマートICはETCカード専用ながら八王子~高井戸間は料金均一区間であることから、府中スマートICで出る分にはETCがなくても問題はなく(入口側はETCが必要)、利用台数はそれなりに多くなることが予想される。開通で便利になることは間違いないが、周辺道路の交通量が増えることや狭い道路に多くの車が降りることになることから安全面は気になるところ。少なくとも上り線(出口)側の道路整備は優先されるべきと思うが。同日は中央環状品川線の開通もあり、羽田へのアクセスが改善されることで注目を集めている他、翌8日には圏央道の海老名JCT~寒川北IC間も供用開始となるなど大きな目玉があるため府中スマートICへの注目度は必ずしも高くないが、記事にあるような環境であることを周知して(可能であれば看板やハイウェイラジオなどで注意喚起をして欲しい)ドライバーの皆さんにはどうか安全運転をお願いしたい。

2015.03.07

閲覧総数 1113

-

15

おでんマップに見る食物文化圏

昨日は雑煮の全国分布を見たので今日はおでん(笑)この地図は、なかに入るお餅の形状の違いやすまし仕立て・味噌仕立ての分布についてあらわした地図なのだが、同様におでんにも地域によって違いがあるようだ。「おでんマップ」によると、おでん種に違いがあるだけでなく、付けダレも地域ごとに異なっていることがよくわかる。おでんマップは、練り物食品メーカーの「紀文」が公開しているものだ。同社は1999年の紀文鍋白書(比較食文化研究家、新井由己氏著)をもとに、この地図をウェブ上に公開している。全国に分布するおでん種の種類は以下の通りだ。■ 全国各地のおでん種・ マフラー(マフラ)・ ツブ貝・ 豆腐田楽・ 白コンニャク・ 黒コンニャク・ すじ・ ちくわぶ・ はんぺん・ 黒はんぺん・ 豚モツ・ 牛スジ・ かまぼこ・ 餃子巻き北海道にはマフラーと呼ばれる食材があるが、これは衣類のマフラーを指すのではなく、さつま揚げ(揚げかまぼこ)のことである。また、付けダレの種類は次の通り。■ 全国に分布するおでんの付けダレ・ 味噌おでん・ しょうが味噌・ からし味噌・ 田楽味噌・ 豆味噌煮込み・ 豆味噌ダレ・ 白味噌煮込み・ みがらし味噌・ しょうがしょう油愛媛県でみられる「みがらし味噌」とは、からしに麦味噌を加えたものである。このようにおでん種、付けダレともに各地で随分異なり、これらのバリエーションにより多彩な味が楽しまれている。お正月に帰省されるという方は、雑煮と共に地元のおでんの味を再認識されると良いだろう。(サーチナより)--------------------今日はおでんですよ(笑)昨日の雑煮については、実際の分布は知らずともそれなりに地域差があることを認識していたが、おでんにもこんなに違いがあったとは知らなかった。具財についてはそれぞれの地域の特産などがあるだろうからまあ分かるとして、つけだれにこんな違いがあるとは驚きだ。実際のところ、関東風と田楽味噌くらいしか食べたことないし。生姜醤油や生姜味噌などおでんとしては意外なものもある。生姜系はホットスポット的に出現しているようだ。広島の白味噌煮込みが気になるが、何かおでんのイメージが湧かない(笑)これも機会があったら食べ歩きしてみたい。でもそんな機会ないだろうな。。。(笑)

2011.12.30

閲覧総数 505

-

16

長野市の複雑な住所表記

長野県長野市稲里町(いなさとまち)中氷鉋字(なかひがのあざ)大北(おおきた)○○番-。大手パチンコ店がある住所だ。「初めて来店される客には分かりづらい」と店の関係者も頭を抱える。長野市内には「大字」や「小字」、「通称名」とさまざまな住所表記が混在する。このため、県外出身者は「長野の住所は分かりづらい」とこぼす。市役所の住居表示係によると、所在地を示す際に(1)小字は省略する(2)大字のうち「長野」、「南長野」、「鶴賀」の3つは自治会の名称を後につける-などの決まりが定められている。住民票は、この基準に基づいて作成される。だが、実際には市の基準に合わない事例も少なくない。特に官公署や事業所の所在地に関しての表記にみられる。例えば、県庁の所在地は「長野市大字南長野字幅下692番2」と登記簿やホームページ、職員の名刺などに表記されている。しかし、市の基準に従うと、本来は「長野市大字南長野妻科692番2」となるはずだ。県は「昔からの慣例できており、今後も変更予定はない」との見解を示す。市の塚田昌史係長は「あくまで市の基準は市民の住所表示に適用されるので、県庁の住所は、どうしようもない」とあきらめ顔だ。会社など事業所の所在地表記も同様で、「明らかに架空でなければ、申請に基づいた住所を法人登記に用いるため、申請者の表記に基づいたものになる」(法務省長野地方法務局)という。一般的に登記上の住所を所在地と表記するため、対外的にも「小字」以下も表示している会社が多くみられる。市民の住所表示をめぐっても、さまざまな表記が混在していることから、不満の声が根強い。同市西長野の「新諏訪町」に昨年4月、飯田市から引っ越してきた主婦は「引っ越し業者が『新諏訪町』を見つけられず予定以上に時間がかかった」と振り返る。市販の地図の町名索引でも「新諏訪町」が載っていないからだ。「新諏訪町」は通称で、祭りや公民館の名称などでは使われるが、住民票や運転免許所などの公式な文書では「西長野」と表記される。郵便物は「同市西長野○番地」と「同市新諏訪町○番地」の両方で届き、何ともややこしい。「昔から結びつきが強く、伝統と愛着がある『新諏訪』を使いたい」(和田健三区長)。住民有志らで設立した新住居表示推進委員会で平成19年11月、住民説明会を開いた。その後、賛否を問うアンケートを行った結果、回答した630世帯の約75%から前向きな支持が得られたという。同推進委は昨年5月、住居変更する方向を決定し、今は市側の対応待ちだ。こうした現状に対して、市は一部地域で分かりやすい住居表示への変更を進めている。従来の地番表示に代わるもので、19地区で実施済みだ。平成18年10月に始まった「平林1丁目」「同2丁目」もその一つ。約2000万円を費やしたが、荒井英次区長は「新しい住所になってから不満は聞かない。むしろカーナビなどの地図検索がしやすくなり、生活する上で便利になったことのほうが多い」と語る。市の住居表示審議会会長を務める鵜飼照喜・信州大学教育学部教授は「住民と話し合い、どういう表記が良いのか解決策を探していくべきだ」と話す。合併を繰り返し、大きくなる長野市。新たな住所表示も増えており、住民が納得いくような表記になるまでの道のりはまだ続きそうだ。(MSN産経ニュース)----------------------現在使用されていない小字名が実は地元では通りが良かったり、通称名が一般化していたりといった住所表記に係る問題は日本中至るところである。それにしても長野市は極端な事例だ。市の住民票の基準に対して県庁の表記が違うというのは何ともお粗末な話。行政サービスは分かりやすさが命。これについては早期改善を考えるべきだろう。もちろん、伝統の問題もある。長野市に限らず、昨今の住居表示に伴う地名表記の変更は、古い意味付けのある地名から安易な名称へシフトしつつある。土地特有の呼称は文化的にも継承されるべきものであるし、現在の流れは忌々しき事態とも言える。本来はこうした事情も考慮しつつ住所表記が検討されるべきであるが、様々な思惑の違いから実現しないケースが多い。ただ、今回のような例は何らかの整理がされないと、不便極まりない話。これでは何のための住所表記か分からない。鵜飼教授の言葉にあるように、住民と話し合うことで解決策を探すべきだろう。様々な議論の中で、役所も住民も地名の由来や経緯を知ることになるだろうし、土地への愛着も深まるだろう。決して無駄にはならないと思うが。。。

2009.01.31

閲覧総数 3543

-

17

択捉島:地形図間違い…岬の位置変更、最高峰も別の山に

日本の最北端である北方領土・択捉島のカモイワッカ岬が、国土地理院の従来の地形図に示された位置から南西方向へ100〜150メートルに位置することが、国土地理院による人工衛星の画像解析で分かった。同院は新たに同島の縮尺2万5000分の1の地形図を作製した。北方領土はロシアに実効支配されているため現地調査できない。これまでは、同院の前身である旧陸軍参謀本部陸地測量部が1922年に作製した5万分の1の地形図を基に、カモイワッカ岬は北緯45度33分28秒、東経148度45分14秒とされていた。ところが、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の陸域観測技術衛星「だいち」が撮影した画像データなどを解析したところ、同岬は北緯45度33分26秒、東経148度45分08秒と判明した。緯度で南へ2秒、経度で西へ6秒のずれがある。緯度1秒の差は約30メートルとされ、日本の最北端は南へ数十メートルずれる。これにより、日本の排他的経済水域(EEZ)もほんの少し縮む可能性がある。択捉島の最高峰も、これまでは標高1587メートルの散布山(ちりっぷやま)とされていたが、南西部にある1629メートルの西単冠山(にしひとかっぷやま)と判明。散布山は5メートル低い1582メートルに、逆に西単冠山は63メートル高く修正された。同院基本図情報部は「地殻変動ではなく、精度の差によるもの。衛星画像は3方向から立体的に高い解像度で捉えており、より正確な地形図を作ることができた」としている。(毎日新聞より)------------------------------タイトルには「地形図間違い」とあるが、実際のところは測量方法や精度の違いに起因するものであり「間違い」というのは適切ではない。カモイワッカ岬は島の北東部に位置している小さな岬。この地図は修正済みのもので、赤丸が以前の図でのカモイワッカ岬のおおよその位置。ちなみに標高が修正された散布山と西単冠山の図は以下のとおり。それにしても現地調査ができない中でこれだけの測量ができることに「だいち」の凄さがある。地上基準点を置かずに、軌道情報等から得られたRPCモデルから画像と地上の座h等を結び付けており、その精度は地上基準点を使用した様々な検証により確認されている。既に役目を終えた「だいち」だが、今になって地図衛星としての底力を見せつけられたような気がする。

2014.08.14

閲覧総数 996

-

18

地形表現が生み出す地図の可能性

日本国際地図学会では機関紙「地図」を発行している。その最新号の特集が「地形表現が生み出す地図の可能性」。作秋開催された学会定期大会において同名のシンポジウムが行われたが、その参加パネリストを中心に執筆されている。地図という2次元空間において3次元要素である地形を表現するために古くから試行錯誤がされてきた。等高線やケバといった記号による表現から陰影図に代表される擬似3次元的表現までその手法は様々である。近年では航空レーザー測量というデータ取得技術の開発に加えDEMという新しいデータソースの登場やGISの普及により画期的な地形表現手法が発明されている。今回はその代表的事例である「赤色立体地図」「陰陽図」「ELSAMAP」の3つの手法が並んで紹介されているのが嬉しい。この3つの手法については、これまでも様々な学会で発表されてきたが3つ並んでの「直接対決」(笑)はたぶん初めてだろう。また、従来会員のみに配布されている学会誌だが今回は「抜刷」を一般頒布する。頒布価格は500円(送料別)。申し込みはこちらへ。この他日本地図センターと地図と測量の科学館売店でも取り扱っている。タイトルどおり、地図の可能性が大きく広がることに期待したい。

2007.05.17

閲覧総数 163

-

19

空襲被害示す都市地図

米軍は第2次大戦中から戦後にかけ、空襲や原爆で壊滅した日本各地の都市を上空から撮影し、多色刷りの詳細な地図を作っていた。その中に、東京都墨田区周辺の地図もある。64年前の1945年3月10日、約10万人が犠牲となった東京大空襲の被害の広がりを物語る地図だ。 観光客でにぎわう浅草・吾妻橋かいわい。だが、米陸軍地図局(AMS)が作った墨田区周辺の1万2500分の1の地図を見ると、一帯は「焼失」を示す斜線で埋め尽くされている。 注意書きによると、地図は45年3~5月に米軍が撮影した航空写真5枚と、30~40年代に日本陸軍陸地測量部が作った地図、さらに米軍が諜報によって得た情報をもとに作られたとある。吾妻橋が鉄製という情報も記されていた。 45年8月6日に原爆が投下された後の広島の、1万2500分の1の地図もある。完全に破壊された地域は濃い赤で、部分的に破壊された地域が薄い赤で示されている。AMSは戦時中、日本の旧陸地測量部の地形図をもとに地図を作製。戦後は東京都内に「AMS-FE」ができ、日本の統治と戦後復興を目的に地図を作ったという。地図をみると、日本の軍事施設や官公庁、皇居などの詳しい形状までが示されている。 これらの地図の所有者は、福岡県古賀市に住む福岡教育大名誉教授(地形学)の赤木祥彦さん(73)。40年前、転勤する先輩研究者から約4千枚のAMS製の地図を譲り受けた。その中に、1万2500分の1の詳細な地図が約100枚含まれていた。国外では、米テキサス大などが同様の地図を所蔵している。 今年1月、朝日新聞に地図の情報を寄せた赤木さんは「空襲の結果を検証するには、地図で確認するのが最も分かりやすかったのだろう。米軍による徹底した空襲の威力を改めて感じる」と話す。 国立国会図書館もAMSの地図3千枚弱を所蔵しているが、1万2500分の1のものは29枚だけ。同館の地図室の担当者は「AMSの地図は市中に出回っておらず、当時は関係者しか入手できなかった。これほどまとまった数の、この縮尺の地図を所蔵している国内の機関は聞いたことがない」という。(asahi.comより)----------------------3月10日は東京大空襲から64年。世代が変わり、戦争の記憶は薄れていくが、地図は確かな記録として残る。我々が想像だにしない惨状が、淡々と地図に刻まれている。地図とはそういう存在である。これだけの地図が残っていたことには驚かざるを得ない。可能であれば公開展示してもらいたい。戦争の偽らざる記録として、こうした地図を後世にも伝えていくことが重要だ。AMSは終戦後も日本国内で昭和40年代まで地図を作り続けた。それは少なからず日本の現在の地図技術にも影響を与えている。それもまた記録にとどめなければならない現実なのである。

2009.03.11

閲覧総数 3084

-

20

なぜ地図の上方向は「北」なのか

スマートフォンやタブレットの普及に伴い、ちょっとした外出時から旅行時に至るまで、地図の活躍の場が増えたように思われます。そんな地図では大抵の場合、上方向が「北」を指しているもの。これに疑問を持ったAl Jazeera Americaが、古い地図をたどることでこの謎の答えを導き出しています。「なぜ地図の上方向が常に『北』を示すのか?」という問いに対する回答は、Al Jazeera Americaの調べによると一般的には「ヨーロッパ人が地図を作り、彼らは上にいたかったから」というもの。しかし、世界中の地域や、さまざまな時代の古い地図を調査すると、地図の上が「北」を向いていることにはそれ以外の理由があることが分かるそうです。現在では地図を作成する際に、地図の上を「北」にすることが決めごとのようになっています。これは、1979年1月26日にオーストラリア人のスチュアート・マッカーサー氏により発表された「マッカーサーの世界地図(McArthur's Universal Corrective Map of the World)」が、上下逆さまの地図と呼ばれていることからも明らか。現代の地図を使う人たちからすると、地図の上方向が「北」でないものというのは、とても珍しいものです。しかし、地図の上が「北」であることに地理学的な必然性はまったくなく、むしろ地図を作る方法や人間の方にこの理由がある、とのこと。古代エジプトの地図は「南」が上になっていました。これはナイル川が重力に従って北に流れていく様子を表すためだと思われます。また、中世にはほとんどのヨーロッパの地図が「東」を地図の上に持ってきていました。同時期、アラビア人の地図作製者は「南」を地図の上に持ってきていたそうです。これらの理由は、それぞれがそれぞれの信仰の対象(エルサレム)と自分たちの国を地図の見やすい位置に配置した為とのこと。しかし、調査する時代と共にこれらは変化していきます。14世紀と15世紀には地中海やその周辺に点在する多くの港町を示すための正確な地図が現れます。この地図は、コンパスと一緒に使うことで水夫が通商路を航海できるようにと作られたものであったため、地図には上や下という概念がなかったそうです。しかし、これらの地図には、方角が分かるように羅針盤と「北」が描かれていました。また、イタリアの地図製作法を学ぶ学校では、地図の方位記号の「北」を帽子や矢印で表すことが流行った時期もあるそうです。似たようなことはスペインのマジョルカでも行われており、ここでは地図の「北」を北極星で表していました。このマジョルカ出身の地図製作者は、「地図上では紅海を赤く塗る」や「アルプスを大きな鶏の足のように描く」といった多くの慣習を作ったとのこと。地図とは切っても切れない関係にあるコンパスですが、最初に使われたのは中国だと言われていて、何かを教えるときに使う「指南」という言葉は常に一定の方角を指し示す「指南車」という車から来ています。その後ヨーロッパ人がコンパスを使用するようになった際、ヨーロッパの水夫たちは既に常に北の空に輝く「北極星」を使って航海する術を会得していました。なので、はじめコンパスは曇りで星が見えない夜に、北極星の代わりに「北」を確認するために使われたようです。最初は北極星の代替品として使われていたコンパスですが、時代の流れとともに需要が増していき、15世紀には航海に必要不可欠なものとなります。そして次第にヨーロッパやアラブの一部の地図以外は、コンパスの針が示す「北」を地図の上に持ってくるようになっていきました。Al Jazeera Americaによると、「地図は北を上にする」ということが既成事実になっていったのは16世紀ぐらいのこと。これには2世紀頃に活躍したギリシャ人地図製作者で、地図製作に経度と緯度を加えるというアプローチを考案した人物であるプトレマイオスが深く関わっています。16世紀に活躍した、ゲラルドゥス・メルカトルやHenricus Martellus Germanus、マルティーン・ヴァルトゼーミュラーなどの地理学者たちは、こぞってプトレマイオスの作成した地理学書を印刷機で複製して出版したそうです。そしてこの地理学書に付いているプトレマイオスの作成した地図には彼の肖像を隅っこに印刷し、空いたスペースにはプトレマイオスの時代には判明していなかった場所や事実や追記したとのこと。この地理学書と地図は多くの地理学者や地図製作者に広まったわけですが、プトレマイオスが描いた地図の上は「北」を指していたので、コレが現在まで続く慣習となったのでは、とAl Jazeera Americaは推測しています。しかし、プトレマイオスが地図の上が「北」を指すように地図を作成した理由は判明しておらず、アレキサンドリアで座っているときに「自分は天体の北側に座っている、とをふと理解したから」なのかもしれないし、プトレマイオスがいたアレキサンドリアを地図の底に配置したかったからなのかもしれない、とのことです。(Livedoor NEWSより)------------------------------興味深い記事。今でこそヘディングアップのナビゲーションが主流になっているが、それ以外の用途では地図は北が上でないと違和感を覚えることが多い。学校でそう教わったから、といえばそれまでかも知れないが、何となく身体に馴染んでいる。北へ向かうことを「北上」、逆に南へ向かうことを「南下」と使い分けているのもこの考え方に馴染む。世界中の多くの地図がノースアップで描かれていることについては、プトレマイオスにルーツがあると認識してきた。しかし確かにその理由は分からない。アレクサンドリアを地図の底に配置したい、という考えは説得力があるがが、プトレマイオスの地図には北半球しか描かれていないこと、そしてこの地図が扇型であり、ノースアップの方が据わりがよかったからという推測も成り立つ。もし当時の文明が南半球で栄え、プトレマイオスも南半球の国で暮らしていれば地図はサウスアップになったのだろうか。実際、オーストラリアやニュージーランドでは南が上になっている地図もある。日本でノースアップの地図が定着したのはフランス式の技術が元になった明治時代の迅速測図以降といわれている。それ以前の地図、例えば江戸期の国絵図や伊能忠敬の大日本沿海與地図などでは注記の方向がバラバラであり、ノースアップを意識しては作られていない。現在のように地図がパーソナライズされてくると、ノースアップであることに必然性がなくなる。こうした地図では中心はあくまでも自分であり、自分の向いた方向が上になるのが最も自然だ。その一方で、広範囲を示した地図、例えば日本全図や世界地図などは北が上にないとどうもしっくりこない。これは地図の本来の目的である「他者と空間認識を共有する」ことを支援するためには、一定のルールが必要であることに起因するのではないか。その根拠となっているのが「北が上」という便宜的な慣習であるように思えてならない。この話題については、少し前に書いた以下の本でも取り上げられているので興味があれば是非。

2014.02.21

閲覧総数 2301

-

21

【災害記録帳】貞観地震~1000年以上前の地震から残されていたもの~

東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)は東北地方を中心とする東日本の太平洋沿岸に甚大な津波被害をもたらした。未曾有といわれたこの津波は沿岸の街を壊滅させ、原子力発電所を破壊した。行政ややマスコミ、そして防災関係者までもが「想定外」という言葉を口にしたが、一部の研究者はこの地域でこの災害に酷似する津波が過去にあったことを指摘していた。1100年以上前に発生した貞観地震(貞観11年(869年)5月26日)による津波だ。古文書に記された津波被害延喜元年(901年)に成立した史書である『日本三代実録』。その巻十六に貞観地震の記録が残されている。この内容を要約すると以下のようになる。貞観11年(869年)5月26日癸未の日に陸奥国で大地震が起こった。夜でありながら、闇が明るくなるほどの閃光が走り、人々は恐怖に叫び声をあげ、地に伏したまま起き上がることができなかった。多くの人々が家屋倒壊の下敷や、地割れで生き埋めになり、馬や牛は驚いて走り回り踏みつけ合った。城郭や倉庫、門、櫓、垣や壁が数多く崩れた(この城郭は多賀城と推定される)。大波は雷のような音で吠え、膨張した海は遡ってたちまち城下に達した。海から去ること十数里ないしは百里に渡って浸水し、海と陸の境も分からないほどで、原野も道路も青海原と化した。人々は船に乗る暇もなく、山に登ることもできなかった。溺死した人は千人ばかりで、人々は資産も苗も失いほとんど何一つ残らなかった。この記述から、地震そのものの被害はもちろん、津波の被害が大きかったことが分かる。「十数里から百里に渡る浸水で海と陸の境も分からないほど(原文では:去海數十百里。浩々不弁其涯涘。)」という状況は図らずも東日本大震災で再現されることになってしまった。発掘調査による裏付けしかしこれまで『日本三代実録』の記述は誇張であると見られることが多かった。三陸は津波常襲地であるにも関わらず、当時の中央政府から離れた土地であることも影響してか、記録があまり残っていない。明治~昭和にかけて活躍した地震学者の今村明恒は、有史以来慶長三陸地震(1611年)に至るまでの間で貞観地震が唯一記録の残っている津波記録であることに着目し、この時の津波規模が尋常でなかったことを示すものと考えた。一方、東北大学や産業技術総合研究所(以下産総研)活断層・地震研究センター中心に津波堆積物発掘調査が繰り返し行われ、貞観地震とそれによる津波の規模が大きかった痕跡が徐々に明らかになってきている。これらの調査によると仙台平野を襲う津波は過去3000年に3回あり、その間隔は800年から1100年程度と推定され、これは貞観地震から東日本大震災の間隔にもほぼ合致する。また、貞観地震の津波の痕跡は福島県でも確認されており、震源についてもこれまで考えられていた三陸沖でなく、もっと南寄りであったか、もしくは東日本大震災同様に三陸沖から福島県沖まで震源域が及ぶ連動型の巨大地震であった可能性も指摘されている。なお、この地震の5年前の貞観6年(864年)には富士山の貞観大噴火があり、現在の青木ヶ原樹海の原型ができた。また2年後の貞観13年(871年)には鳥海山の噴火が記録されているなど天変地異が続き、貞観地震の関連が指摘されている他、この前後には各地で多くの地震記録があることから、日本列島は活動期に入っていたと考えられている。貞観地震の翌年、若き日の菅原道真が高等文官試験を受けているが、その試験には「地震を論ぜよ」という問題が出されたという。朝廷が地震を重大事項としてとらえていたことがよくわかる。<貞観地震と東日本大震災の津波浸水域の比較(文部科学省HPより)>吉田東伍と末の松山歴史地理学者の吉田東伍は明治39年に貞観地震についての論文を発表しており、『日本三代実録』の記述から津波が国府があった多賀城の城下まで達したことを初めて論証している。これは日本の歴史地震研究の原点をいわれている。吉田は百人一首にある清原元輔の「契りきなかたみに袖をしぼりつつ末の松山 波越さじとは」を取り上げた。この歌意は、約束を交わした二人の仲が「末の松山を波が越さない」ごとく永遠であるとされるものだが、従来の解釈では場所も特定されておらず、高波がどこかの海岸の松原を越さないという程度の解釈だったが、吉田は内陸にある多賀城の末の松山に貞観地震による津波が押し寄せながらも浸水しなかったことを題材とした、という説を唱えた。また、吉田はこの時の津波浸水域を遠島(牡鹿半島)から阿福麻(阿武隈)にかけてとした。これは貞観地震が長く三陸沖地震であると曲解されていたことによる「津波=三陸海岸」という固定観念に警鐘を鳴らすものであり、この説の正しさは後の発掘調査とほぼ一致することで立証されている。結果的に吉田の論旨の的確さは東日本大震災で注目を集め、これをきっかけに各種文献の記述や解釈が見直されることとなった。たらればの話をしても仕方がないが、もし吉田の論文やその後の産総研を中心とした発掘調査の結果が正しくその後の防災政策に反映されていれば、東日本大震災の津波の犠牲も減少したかもしれないし、あの場所が原発の建設地にはなってなかったのかもしれない。貞観地震についてこれだけの材料が示されていたにもかかわらず、東日本大震災に至るまで成果が活用されなかったことは残念という他ない。史料の解読や堆積物調査などから謙虚に歴史地震から学ぶという姿勢は今後ますます大事になってくるだろう。「過去を知る」ことは減災の近道でもあるはずだ。<現在の「末の松山」(多賀城市HPより)><「末の松山」位置図(地理院地図より)>※本記事は2012年に執筆した文章を一部改編したものです

2014.09.12

閲覧総数 14330

-

22

【災害記録帳】洞爺丸台風~気象災害がもたらした日本最大の海難事故~

今から60年前の昭和29年(1954年)9月26日、未明に鹿児島に上陸した台風15号は、九州・中国地方を通って日本海へと抜けていった。台風の進路にあたった地域では風雨が強まり、北海道南西部では台風の速度が衰えたこともあって、長時間にわたり強風が吹き荒れた。函館湾において日本最大の海難事故である洞爺丸座礁転覆を含め5隻の船舶を転覆・沈没させた他、岩内町では大火により3300戸が焼失、倒木など原生林の被害は北海道の広範囲に及んだ。死者1361人、行方不明400人、その多くは船舶遭難、とりわけ洞爺丸転覆による犠牲者だった閉塞全線の罠台風15号は日本海へ抜けると時速100kmという並はずれた速さで北上し、17時頃には津軽海峡を通過するのと予想されていた。函館と青森を結ぶ国鉄の鉄道連絡船洞爺丸は函館港内で待機していた。17時頃には風が収まり晴れ間がのぞいたことから、気象判断に定評があった船長はこれを台風の目の通過と判断し、出向を決断した。しかし台風は函館西方海上で突如速度を落としており(温帯低気圧に変わっていた可能性が高い)、この晴れ間は閉塞前線によるものであったとされる。<昭和29年9月26日の洞爺丸台風の天気図(気象庁HPより)>この時函館湾は瞬間最大風速57mという強風に見舞われていた。乗客乗員1337人を乗せた洞爺丸は港外に出ると、いきなり大波に晒され、航行不能状態となった。船長は湾内での投錨仮泊を選択する。状態悪天候時の連絡船の常識的な方法であった。錨を降ろし船首を風上に向けて微速直進状態をとった。しかし猛烈な風に押されて総描(錨が移動する状態)する。さらに、船尾の車両搭載口から海水が浸入し、鉄道連絡船特有の車両甲板に溜まり、やがてボイラー室・機関室が浸水したことで機関停止状態に陥ってしまう。操船不能となった洞爺丸は七重浜方面へと流される。そして浜の沖合700mの地点で座礁、これで一旦は沈没を免れたと思わせた。しかし波に対して横向きに座礁した船体は安定せず、横波を受けてついには転覆してしまう。船体は完全に裏返った状態になり、この事故だけで死者・行方不明者は1155人を数えた。転覆したのは22時半頃とされる。<船底を見せる洞爺丸(函館市史デジタル版より)>この日函館湾で遭難したのは洞爺丸ばかりでなく、第十一青函丸、北見丸、日高丸、十勝丸(この4隻の沈没で275名が犠牲になっている)と5隻にも及ぶ。これは日本最大の海難事故であり、当時世界でも第3という規模だった。台風の動きそのものも常識外であり、気象レーダーすらなかった当時の観測体制では予測困難であったことは事実であろう。その意味では事故は自然災害の側面が強い。その一方で、当時の国鉄において青函連絡船の運航責任は重かったとされ、多少の無理をしてでも運航するとする慣習が船長の判断に影響を与えたとする考えもある。また、汽車引き込み用の広い開口部を持つ鉄道連絡船特有の構造も事故の要因の一つとなった。これを機に青函連絡船の客車航送は中止され、後の青函トンネル建設が具体化することになる。<洞爺丸断面図(失敗百選HPより)>9月26日は洞爺丸事故ばかりでなく、狩野川台風や伊勢湾台風が上陸した台風襲来の特異日として記憶される。日本で暮らす以上台風は避けられないもの。過去の災害を忘れず教訓を確かめる日があってもいい。<洞爺丸のおおよその遭難地点(地理院地図より)>

2014.09.27

閲覧総数 5109

-

23

案内人が語る「函館の夜景はなぜ美しいか」

函館山からの眺望が観光ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で三つ星に認定されている北海道函館市は、今年3月の北海道新幹線開業を控え、ますます盛り上がりをみせる。ナポリ、香港と並んで「世界三大夜景」の一つに数えられ、地元の観光関係者は「日本一美しい夜景は函館」と胸を張る。「函館の夜景はなぜ美しいのか」。NHK「ブラタモリ」でも函館の案内人を務めた函館工業高等専門学校准教授(都市地理学)の奥平理さん(50)にその秘密を聞いた。函館の地形は離れ島だった函館山と陸地の間に沿岸流が運んだ土砂が堆積(たいせき)してできた陸繋島(りくけいとう)。奥平さんは函館山から陸地へ曲線状に延びる「くびれ」が美しさの最大の要因と指摘する。「このくびれは世界のどこを探しても他にない。まさに自然の造形美なんです」函館山の標高は334メートルで、東京タワーとほぼ同じ。見下ろす角度が10度くらいで「景観をもっとも見やすい角度で、距離も近い。天然の展望台」という。さらに海に囲まれていることでほぼ360度見渡すことができ、イカ釣り船のいさり火や青森側の夜景も望むことができる。函館山の北部に連なる高台から、函館山をかえりみる「裏夜景」が楽しめるのも魅力だ。「若いカップルの間では裏夜景を見に行くのが人気のデートコースになっていて、ドライブ中、車の中から眺めることもできます」。函館に隣接する七飯町や北斗市にも新たな展望台が設けられ、夜景スポットの掘り起こしが進む。しかし、人口減少や住宅地が山のふもとから北部へ移ったことで夜景の光量が落ち、形も少し変わったという。以前はボランティア団体が8月13日を「夜景の日」として花火を打ち上げるなどしていたが、資金難などで2009年を最後に中止。昨年10月に発表された「日本新三大夜景」でも4位に甘んじた。奥平さんは「函館の夜景は市民にとって原風景であり、誇り。プライドを取り戻したいとの市民の思いに火をつけたのではないか」と“落選”をむしろ歓迎する。北海道新幹線の開業も控え、夜景観光をいっそう盛り上げる好機だととらえる。「市民も久しぶりに函館山に上って夜景を眺めたり、家のカーテンを開けて光の一つになったりしてほしい」と呼びかける。(毎日新聞より)------------------------------100万ドルの夜景として知られる函館。個人的には何度も訪れたお気に入りの街ということもあるけれど、夜景の美しさはこれまで見た中でも随一だと思う。美しい夜景に有利な条件は海があることで、国内で有名な神戸や長崎、あるいは横浜などもこれにあたる。なかでも函館のよさは、記事中にもあるように陸繋島に市街地が発展したことにあるだろう。山から砂州いっぱいに広がる市街地を見おろし、その両側に海がある。海岸線の絶妙にくびれと海に浮かぶ漁火も美しさを演出する。これは陸繋島という自然がつくりあげた地形条件に加えて、そこに人が街をくつったことも大きな要因だろう。夜景はそこに暮らす人々の営みの灯りだ。家々であれ、商業施設であれ、工場であれ、漁火であれ、それはこの街の営みの現れであり、それが美しい夜景として見えているということ。例えば街が衰退すれば、自然条件は変わらないとしても、現在のような夜景は見られなくなる。夜景はある意味刹那的な産物ともいえるのかもしれない。新幹線が開通することで、函館がどう変わるのかはまだ未知数。新幹線の函館北斗駅は函館の市街地からはかなり離れている。札幌へ向かう人たちはこれまでは函館で乗り換えてたので、途中下車観光というプランもあったが、函館北斗乗り換えだともしかすると函館にまでわざわざ来なくなってしまうかもしれない。2030年に新幹線が札幌まで伸びれば尚更、函館はスルーされてしまう可能性もある。それを防ぐのは函館の街が寄らずにはいられない、あるいは目的地としたいような魅力的な街でなければならないし、その切り札の一つが夜景であることは間違いない。

2016.01.04

閲覧総数 3048

-

24

火星は水の星だった 30億年以上前の大洋の地図発表

欧州宇宙機関(ESA)は、30億年以上前に火星の表面に存在したと考えられる大きな海の地図を発表した。火星を周回中の無人探査機「マーズ・エクスプレス」の観測から作図した。 現在の火星は寒く、水は主に氷の形で存在する。しかし地下60~80メートルまで調べられるマーズ・エクスプレスのレーダー観測で、氷を多く含むと考えられる堆積(たいせき)物が北半球の広い範囲で見つかった。これらの氷は火星が温暖だった40億年前ごろや地熱の放出が多かった30億年前ごろには解け、海を作っていたらしい。 大昔の火星に海があったらしいことは、地形などからこれまでも推定されていた。(asahi.comより)--------------------惑星が生き物だと実感する。火星が温暖だったというのは今では想像がつかない。ただし、スパンは数十億年。地球の歴史が45億年。自分が住む星のことも数十億年単位になると分からない。大宇宙の営みの中で、地球がずっとこのままということもない訳で、やがて人が生きられないような環境に戻ることもあるだろう。何しろ人はわずか数万年程度の存在、地球では新参者ともいえる。そんな遠い未来のことを想像させられる火星の姿。まだまだこれから色々なことが分かってくるのかも知れない。

2012.02.10

閲覧総数 128

-

25

宮城県色麻町のデジタル無線網による災害情報などの一斉放送事業が頓挫

3億円以上かけた防災無線事業が頓挫 宮城 色麻町(NHK)<一斉放送破綻>巨費投じた防災施策後退も(河北新報)宮城県色麻町が3億7000万円かけて導入したデジタル無線網による災害情報などの町内全世帯への一斉放送システムが、多くの家庭に電波が安定して届かず、事実上頓挫していたことがわかった。システムは町内6箇所に設けた高速無線通信の基地局から発信した電波を各家庭に設置した端末で受信する仕組みだが、電波が安定して届かず、町内約2000世帯のうち放送を受信できるのは300世帯程度だという。一般論としてデジタル無線は直進性に優れ、同じ出力であってもアナログよりも遠くまで届く一方、遮蔽物に弱い性質があり、ある一定の電波量を下回ってしまうと一切の通信が途絶えてしまう。色麻町の地図を見ると、町域は山間部まで含むものの、住居はおおむね低地に集中しており地形的な遮蔽があるようには思えない。設計業者は原因を「施工業者が設置した交換機がうまく作動しなかったこと」としており、検証委員会も動いており、原因は特定されておらず対策は見当たらない。ただ、防災デジタル無線については実際に運用している自治体もあるので、仕組みそのものの問題とはいえないだろう。巨費を投じた事業が頓挫したことで、町の防災・減災施策は後退しかねない。町民の安全確保を考えれば代替えとなる情報伝達手段を早く整備する必要があるのだが。

2017.05.03

閲覧総数 929

-

26

パスコが人工衛星画像で農地管理業務の効率化を支援

人工衛星画像で農地管理業務の効率化を支援 ~「農地利用状況調査支援サービス」の提供を開始~ (パスコプレスリリース)パスコがた人工衛星を活用した「農地利用状況調査支援サービス」の提供を開始しました。同サービスは人工衛星で撮影したの2時期の画像(地上分解能1.5m)と、農政機関の農地地番図を重ね合わせた調査用の基礎資料を提供するもの。この基礎資料にはリモートセンシング技術を利用している。人工衛星による近赤外画像で植生を抽出した資料も提供することで利用状況調査の効率向上を支援する。同社では4~8月に日本全国を人工衛星で複数回撮影した成果をアーカイブ化しており、あらたに撮影する画像と合わせて作付前の状況と作付後の状況を比較、農地利用マップを自動で作成する。農業の高度化といえば位置情報を利用したロボット化やドローンの利用などによる効率化が注目されがちだが、このサービスのようにセンサーによるモニタリングを通して作付状況や作柄を管理するのも地理空間情報の重要な役どころ。定期的・網羅的に撮影できる人工衛星の良さを活かし、撮りためたアーカイブを有効活用できる点でも優れている。特に耕地が広域に及ぶようなケースではポテンシャルを発揮しやすそうだ。

2016.08.09

閲覧総数 779

-

-

- 株式投資日記

- またまた上がってきた日経平均株価

- (2025-11-27 07:00:05)

-

-

-

- ひとり言・・?

- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…

- (2025-11-22 22:12:52)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- ローソン盛りすぎチャレンジ2週目に…

- (2025-11-27 00:00:05)

-