皐月賞

2004年/皐月賞

■

■

■

危険な人気馬

血統で読む

レース回顧

/

/

/

| wrote:2004/4/13 |

|---|

<**レース展望/2004年 皐月賞**> |

| 皐月賞はクラシック三冠の中でも「最も速い馬が勝つ」と言われて、牡馬クラシックの開幕戦でもあるし、華やかなイメージのレース。しかし中山の2000mは、かなりタフなコースだ。むしろ、菊花賞でも上位できるような、スタミナと底力が要求されると思った方がいい。買うなら「先々は秋の天皇賞に出ても上位だろう」と思える、重厚な本格派。「速い」だけはとても勝ちきれないのが、皐月賞というレースのポイントだ。 イメージだけで「流れが厳しくなる」と言っててもあまり馬券への展望は開けてこないから、もう少しレースの流れの中で特定して考えよう。 ポイントは、スタートしてから1コーナーまでの部分なのだ。ここでポジション争いが激しくなるかどうかで、「オーバーペースなのか落ち着くのか」が分かれることになる。 もうちょっと具体的に言うと、スタートして最初の1ハロンは必ず12秒台の様子見、問題になるのはその後の2ハロンだ。ゴール前の急坂を駆け上がって、1コーナーをカーブしていくまでの、400m。ここをどれぐらいのスピードで走るかによって、ぐるっと一周してきたときに、前の馬が有利なのか差し届く展開になるのかが、ほぼ決まる。 ここの400mを、22秒台なら完全なハイペースで、差し馬の競馬。23秒台だと、力のある先行馬なら充分残る流れ、というのがひとつの目安だ。 ペース判断をするときにいちばんわかりやすい判断基準となるのは「1000の通過」だけど、皐月賞の場合は、1000のラップタイムが例えば59秒6だとしても、それがハイペースなのか、それとも前が微妙にラクをしつつのラップなのか、それだけ見ても解らない。見るべきは、スタート直後の攻防だ。 ■良馬場で、ここの2ハロンが22秒台だった年■( )内はコーナーの通過順 ◎1994年 22秒6 ※1000m/58秒8 1着/ナリタブライアン(08-07-04-04) 2着/サクラスーパーオー(13-13-13-14) ◎1996年 22秒2 ※1000m/59秒2 1着/イシノサンデー(11-07-07-08) 2着/ロイヤルタッチ(12-12-11-11) ◎1999年 22秒9 ※1000m/60秒1 1着/テイエムオペラオー(14-14-11-08) 2着/オースミブライト(10-08-09-04) 見事に差し-差しでで決まっているのが一目瞭然でしょ? 一方で、この2ハロンがここ10年で最も遅かったのが、1997年の23秒7で、勝ったのは3角先頭でまんまと押し切ったサニーブライアンだった。昨年もこの2ハロンがその時と同じく23秒7のスローだったため、ネオユニヴァースもサクラプレジデントも、皐月賞としては破格の34秒3という豪脚で上がってくることができた。 ※参考/過去 の皐月賞ラップ 今年はマイネルマクロス、メイショウボーラー、コスモバルクと先行型が3頭揃ったが、五十嵐冬樹がこの最初の直線で、前をあまり追いかけすぎないでゆっくり走らせられるかどうかが、展開上は大きな鍵となる。馬券の読みとしては、ここで微妙に速くなると読むのか、それともさほど競り合いはないと見るのかが、うーん、ギャンブルだなー(笑) 皐月賞は逃げ馬に厳しいレースで、サニーブライアンとセイウンスカイは逃げ切って勝ったような印象だけど、じっさいは2番手でレース進めて3~4角で先頭という競馬だった。 |

| ページtop 2004年top home 皐月賞のメルマガ |

| wrote:2004/4/14 |

|---|

<**危険な人気馬/2004年 皐月賞**> |

| 馬券を買うときに「印象」や「イメージ」というのは言うまでもなく重要な要素だけど、もう一歩突っ込んで、「もっと競馬を楽しみたい!」と思うなら、なるべく「客観的な数字で裏づけを取ってみる」というのが、秘訣かもしれない。これをやり始めると、競馬は本当に生き生きとした推理ドラマとして、とてもダイナミックな姿で見えてくるようになる。 そのために一番手っ取り早いのが、なんと言ってもラップ。ズラッと並ぶ数字を見てると、語りかけてくることがたくさんあるから、本当に飽きないんだよね~(←ビョーキ・笑)。 さて本日は、ラップと言っても「あまりピンと来ないなー」と思う人のために、少しだけ初級編講座を。 (1)そもそもラップとは? 競馬では200mを1ハロンというのはご存知の通りだけど、その、200m(1ハロン)ごとの通過タイムを、スタートからゴールまで順番にずらっと並べたのがラップ。つまり、200mごとに、その時点で先頭に立っている馬を基準に計測したものが「レースのラップ」となる。 (2)上がりタイムには、「レースの上がり」と「馬それぞれの上がり」がある 「上がり3ハロン」というのが決め手の鋭さを図る目安としてよく使われるが、レースの上がりと馬それぞれの上がりは別物。たとえば、レースの上がりが仮に35秒5だとすると、これを「4角最後方」から差すには、34秒台の脚で上がってこなければならない、ということになる。お分かりですね? (3)芝の中距離で重要なのは、最初から2番目と、最後から2番目 さてここまでは「フザケルナヨ、いまさらそんな話」だったかもしれませんが(笑)、3つ目はイキナリ秘伝を伝授だ(笑)。それはこの小見出しの通り、「最初から2番目と最後から2番目が重要」ということ。 12.5- 11.6 -11.9-11.9-11.8-12.4-11.9-12.0-12.3 上述のラップ、とりあえず数字を一つずつ見てほしい。 まず気づくのは、最初はいい調子でラップが11秒台(やや速め)で推移してるが、最後の2ハロンはバテバテになって<12.0-12.3>、ずいぶん上がりが掛かってしまった。 このレース、勝った馬は、道中16頭立ての最後方。そして3角から徐々に進出、4角は大外に出して、そこから一気に差しきったという競馬。見た目はそうとう派手だったが、しかしこのラップから読み取れる情報(仮説)は、 (1)道中後方で体力温存してた組が、先行馬がバテるのに乗じて突っ込んできた。 ・・・というようなことになる。 さてここにコスモバルクという馬がいて、皐月賞でも本命クラスだが、この馬が出走するレースには、きわめてユニークな特徴がある。それはつまり、この馬が出るレースは、珍しいことに、必ず「後ろから2番目のラップが最速」となるのだ。 ◎百日草特別◎ この3つは、コスモバルクがJRAで走ったこれまでに走った全レース。見てすぐ分かるとおり、「後ろから二つ目」が一番速いでしょ(赤字の部分)。 というわけで、前々で競馬して、しかも最後に必ず11秒台前半の豪脚で後続を封じ込めるというスタイルは、実を言うと磐石のレース運びで、これはものすごく強い「型」を身につけてると言える。 それならば、コスモバルクが自動的に勝つだろうって? しかし、ある程度ハイペースになったとしても、「最後から2番目のラップ」でコスモバルクが激しく歩き始めるシーンはちょっと考えにくいなあ、とも思う。なにしろ、この馬はそうとうにタフだし、負けん気も強いタイプ。今年はそうでなくても先行馬がイメージ以上に強いから、これまでのステップレースで「前つぶれの展開を最後方から差した馬」というのは、多分人気で消える可能性が高いと思う。 言い忘れてたけど、このコラムで一番最初に紹介した「いかにも前がつぶれたレースのラップ」は、ブラックタイドが豪快に差しきった(ように見えた)スプリングSのラップです。 あのレースはやや重だったとは言え、<11.9-12.0-12.3>の部分を差しても、実を言うとそれほどたいしたことはないかもしれない。コスモバルクはもっと前にいて、同じぐらいの脚を使うのだから。 差す馬なら、中団ぐらいにつけて自在に動ける型じゃないと苦しい。 よほど超ハイペースになるか、あるいはどこかで新味をださない限り、ブラックタイドは厳しいレースになる。豊さんはどう乗るんだろうね? コスモバルクをピタッとマークして行って直線で併せ馬、という展開なら少しはチャンスあるかも? ・・・と、テレビの前で見てると思うんだけど、なにしろ豊さんはいつも「いや、そう乗りますか!」という騎乗でビックリさせてくれるのだ。だから今回、豊さんのレース運びが、ものすごく大きな見どころの一つになる。 うーん。本当に、楽しみが尽きないよね~! |

| ページtop

皐月賞ステップレースのラップ比較

2004年top

home

皐月賞のメルマガ |

<**血統で読む/2004年 皐月賞**>

本日のコラムも、再スタートを記念して「ちょっとだけ初級血統講座」を。 競馬を見るときに、「実際どのぐらい強かったんだ(あるいは弱かったんだ)?」ということを知る大きな手がかりが<ラップ>だとすると、<血統>は、レースのイメージを豊かに広げてくれるスパイスのようなもの。これが少しだけ分かってくるようになると、競馬の楽しみが2倍にも3倍にも広がってくる。そんなに難しくはないから、大丈夫。競馬は本当にたくさんの楽しみを提供してくれるから、せっかくだし、なるべく多方面から楽しもう。

さてそれで、昨秋以来当サイトで考えてきたのはこんなことなので、ちょいと復習など(笑)

(1)レースやコースによって、馬券になる血統に偏りはあるか?

そういう観点で調べて見ると、例えばエリザベス女王杯はサンデーかノーザンダンサー系しか買えないという結論だったり、暮れの阪神JFは、ノーザンダンサー系の天下、というようなことが分かったりした。

(2)4代の配合でだいたいのイメージをつかんでいきたい

父が○○だからこの馬は×××といったような特徴だ、そして母系は▽▽▽だから距離は大丈夫・・・とかとかのお話しはその辺のスポーツ新聞の怪しげな血統記事(笑)にたくさん出てるからそっちを見るとして、当サイトでは「4代どういう種牡馬が配合されてきたか?」という観点で、イメージを大づかみにしたい。

で、せっかくだから、ちょっとだけ血統表の見方をレクチャーしちゃうかな(笑)

1988

1980

1967

1971

1978

1961

1972

1993

1983

1973

1975

1986

1974

1976

これがマイネルブルックの血統表。 父がスターオブコジーンで、母がウイニングリバーという馬だ。血統表というのは、このように、必ず「上の方が父方」で、「下の方が母方」というふうに表記するのが、約束事。

そうすると、たとえばスターオブコジーンという種牡馬は、Cozzene(コジーン)という名の父とStar Gemという名の母から生まれた馬、ということが分かる。血統表に登場する馬名は、全馬がこのルールで書かれている。日本語表記と英語表記がごちゃ混ぜになっているのは、「日本に輸入された馬」と「日本で調教されて日本で競走生活を送った馬」は、日本語表記するというルールだからだ。

薄いピンクのアミを入れた部分が、「代々の母」。マイネルブルックはウイニングリバーという馬から生まれたが、そのウイニングリバーのお母さんがビーマイファイア。さらにそのお母さんがFire and Iceという馬、という具合に表記されている。 「血統に詳しい人って、もしかして血統表に出てくるほとんどの馬について知っているのだろうか?」と思う人がいるかもしれないんだが、いいえご安心ください(笑)、私はかなり血統に詳しいほうだが、たとえばこのFire and Iceという馬については何も知らない。ビーマイファイアって馬も知らない。だいたいそんなもんだよ(笑)。それで、例えばマイネルブルックから見て、ビーマイファイアは「2代母」という言い方をする。では問題ですが、Fire and Ice は?(←答え/もちろん、3代母・笑)

さてそれで、ポイントになるのが、黄色いアミを入れた部分。ここに出てくる馬の名前が、いわゆる「代々配合されてきた種牡馬」となる。つまり、マイネルブルックのお母さんウイニングリバーは、ムーンマッドネストいう種牡馬の仔。さらにウイニングリバーのお母さんビーマイファイアという馬は、Be My Guestという種牡馬の仔・・・というのが、一目でわかりますね? その「代々の種牡馬」を4代だけ見てみましょう、というのが当サイトの趣旨。こうやって見ると、なんとなくカンタンにわかりやそうでしょ?

そして当サイトの仮説では、「レースのグレードが上がれば上がるほど、4代の配合がバリエーションに富んでる馬が有利だろ?」ということで検証を進めてきたんでした。

それは、単純に「代々ファラリス系ばかりを配合されてきた馬は近親交配がきつすぎて、あんまりよくないんじゃないか?」という程度の意味と思っていただければけっこうです。

この「ファラリス」というのが、現在世界の競馬シーンを席巻している根幹種牡馬なのだ。日本でもほとんどの馬が、「父」をずっと前までたどっていくと、ファラリスという馬に行き当たることになる。今年、桜花賞までの重賞勝ち馬は、ダンツジャッジ(AJCC)とサニングデール(阪急杯・高松宮記念)以外は全馬、「父」をたどっていくとファラリスに遡る馬ばかりだ。

※ファラリスについてもう少し詳しくは こちらのコラム をどうぞ(別ウインドウが開きます)

さてそれで、昨秋の調査では、G1の過去の連対馬は、ほとんどが「代々配合されてきた種牡馬がバリエーションに富んでいる」というパターンだった。ファラリス系だけの配合でG1を連対した率は、過去の傾向ではおおむね1割程度でしかない。

これが指し示す事実はかなり簡単で、つまり 「G1ではなるべく配合がバリエーションに富んでる馬を買おう」 ということになる。「ファラリス系を4代重ねてきた馬」同士の馬連馬券は、あらかじめ外れる危険大、ということを、過去の傾向はコッソリと語りかけてくるのだ。たいていのサラブレッドは「父」をたどっていくとファラリスに遡ってしまうのだから、せめてお母さんの方に「ファラリスじゃない異系」の種牡馬が(最低でも一回ぐらいは)配合されてる方が、いわゆる「雑種強勢」で底力に恵まれやすい、ということなのだろう。

それで、はい、お待たせしました皐月賞(笑)。

過去20年間の連対馬40頭、恒例によって全馬血統表を調べてみた。するとこれもまた恒例により、「ファラリス系を4回重ねてきた」馬の連対は、過去20年でわずか4頭のみだった。だいたい、G1だとこれぐらいのようだね、比率が。

※過去20年、皐月賞で連対した「ファラリス系×4回」の馬

○1996年/ロイヤルタッチ(2着)

○1998年/キングヘイロー(2着)

○1999年/テイエムオペラオー(1着)

○2000年/ダイタクリーヴァ(2着)

そして今年の皐月賞、ファラリス系を4回重ねた配合の馬は、5頭出走する。

○コスモサンビーム

○フォーカルポイント

○アポインテッドデイ

○メテオバースト

○コスモバルク

過去20年の傾向からは、この5頭の組み合わせの馬連馬券は、あらかじめ外れる危険がかなり高いことを承知して買ったほうがいいかもしれない。

コスモバルクから買いたい人は、相手においしそうな馬ばかりだが(笑)、「ファラリス4回×ファラリス4回」というフォーカスの馬券は、少なくとも過去20年間登場していないことは、知っておいてもいいかも?(←実はもう少し追加して30年前のキタノカチドキが勝った皐月賞まで遡って調べたんだが、やはりそういうフォーカスの馬券は一度も出ていない。) 逆に、「今年はそろそろファラリス4回重ねた配合の馬が連対か?」と思う場合は(←そんな根拠はどこにもないけど・笑)、軸をこの5頭以外に決めて、この5頭に流してみるのも面白いかもしれない。(ほんとか)

過去10年間で見ると、明らかにサンデーサイレンスの圧勝だ。サンデーの初年度産駒が登場したのが9年前だが、その後9年間の連対馬18頭のうち、なんと10頭までもがサンデー系の馬だから凄い。 いくら「サンデー系が牡馬クラシックの重賞に勝てなくなってきた」説を唱える私でも、サンデーを全く買わないという暴挙は犯せないです(笑)。

| wrote:2004/4/19 |

|---|

<**レース回顧/2004年 皐月賞**>Race/2004.4.19 |

| 2004年の3歳クラシック路線は、かつてないほどに先行馬が強力な年だ。 12.1 - 10.9 - 12.3 - 12.2 - 12.2 - 12.5 - 12.0 - 11.6 - 11.3 - 11.5 最初の3ハロンが35秒3、1000の通過が59秒7。これはスローではなくてまったく平均ペースと言っていい流れだ。にもかかわらず、後続の騎手は揃いも揃って『スローだった』とコメント。皐月賞当日の中山の芝はそうとうコンディションが良くて、好タイム連発だったから、馬に乗っている感じとしては「スロー」に感じられたのかもしれないが、しかし一番遅いラップが12秒5なのだ(青数字の部分)。 この数字の並びを見ると、決してスローではなく、とりわけ前に有利な流れでもなかったことが分かる。淀みのない厳しい流れだし、後ろの馬は手も足も出ないワンペースのラップだ。 ※1000が59秒7は、1993年以来12回の中で、4番目に速いラップ。また、2ハロンめの10秒9はかなり速いラップで、12年間で2番目に速い。 みんながスローと感じた原因は、あくまでも推測だが、たぶん福永騎手の1コーナーの入り方にあったのではないか。 スタートしてすぐ、マイネルマクロスが行けないのを見ると、彼は一瞬の迷いもなく先頭に踊り出てハナを主張した。ここのラップが10秒9。これはやや速い流れを予感させる数字だ。実際、もしもそのまま気分よく行っていたら、差す馬にも出番が回ってくる流れになったはずだった。 しかし、その「10秒9」の次が、1コーナーをカーブしながらじわっと減速して「12秒3」。ここが福永騎手、隠れたファインプレイ! ここのラップの差が、なにしろ1秒4もある。これは後続の騎手にはおそらく「かなり急激な減速」と感じられたはずで、レース後、口々に「流れが遅かった」と言っていたのは、ここの部分で「一気にペースが落ちた」との印象があまりに強かったせいもあるのではないか。 ここの2ハロンが、10秒9-12秒3で23秒2。週始めのラップ分析で書いたけれども、ここを22秒台なら差し馬の流れ、23秒台に落とせたなら先行馬の流れ、というのが皐月賞の大きな傾向だ。 しかし、福永Jが最高に乗ったこの12秒0-11秒6-11秒3を、先行集団から追いかけて行って、なおかつラストを11秒5でまとめてしまった馬がいたから驚いた。 パワフルなストライドの栗毛。10番人気でスタート前にはまったく脇役だったダイワメジャーが、坂上で一気に主役に躍り出たのだ。イタリアの天才デムーロに追われて、この時期の3歳馬としては、驚くほど力感あふれるフォームで、大柄な栗毛がバランスよくゴールを駆け抜けた。 しかしもっと鮮烈だったのは、やはり、注目のコスモバルクだった! 後ろにへばりついたまま負けた騎手は揃って「流れが遅かった」ことを敗因に挙げたが、皆にそういう負け惜しみを言わせたのは、福永騎手の見事なペース配分による部分が大きかったと思う。ユーイチ君、まさに会心の騎乗だったのではないだろうか。 ダービーでは、負けたときに「流れが向かなかった」というコメントを出すしかない馬は、買いにくくなったように思う。2004年の皐月賞、展開や馬場の問題ではなくて、明らかに差し馬完敗というレースだった。 今年の3歳は、なにしろ先行馬が異常に強い。 【記録】 1着 ダイワメジャー 1.58.6 |

| ページtop 2004年top home 皐月賞のメルマガ |

-

-

- 楽しい競馬・やっぱり馬が好きっ!!…

- キャンディードの故障は超高速馬場も…

- (2025-11-20 11:09:31)

-

-

-

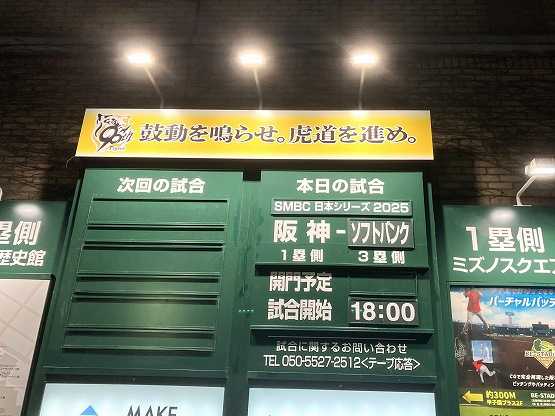

- 阪神タイガース

- 10/30 日本シリーズ第5戦~阪神vs…

- (2025-11-04 19:23:32)

-

-

-

- マラソンに挑戦

- 【リハビリラン3回目にして20km走破‼…

- (2025-09-19 18:17:33)

-