-

1

福島 洞窟巡り1 あぶくま洞、他

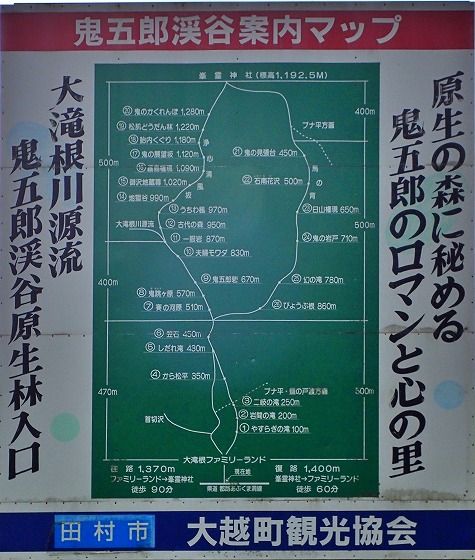

2日目の福島は、念願の洞窟巡り。と、その前に晴れてる間に【鬼五郎渓谷】でちょろっと滝巡り。 廃ホテル「あぶくま高原ホテル大越温泉健康ランド」前が登山駐車場となっているようです。 大滝根山水にて心身を清め登山安全祈願した「霧島権現産姿神様」と「禊場」もあり。 寛文3年(1663年)湯殿山権現を大滝根山に分神お迎えし霧島大権現大神と芳名、鎮座、崇敬。安永2年(1773年)大滝根山件願書によると旧4/8、旧8/8のご縁日に多数の信者に参拝されたよう。 登山道中には廃教会に乗り捨てられた路線バスなども見受けられた。「鬼五郎渓谷→」の看板に従い、本ルートを右折する。「あぶくま高原ホテル」の所有かな?かつては釣りを楽しめたであろう池を横目に 渓谷に入ります。というより川沿いを道なき道を歩きます。①「やすらぎの滝」かな? ②「岩間の滝」かな?岩の間流れてるし・・・。 ③「二岐の滝」は?? ネーミング通り二岐に分かれてると思う。不明④「しだれ滝」かな? 草や木々で覆われていて、道が整備されていないので、無理をせずここで戻ります。ちょろっとの距離なので知れていますが、荒れていてよくわからんかった。山頂への道は整備されているようでした。早々に後にし【あぶくま洞】へ。 洞窟へ行く前に「阿武隈神社」を参拝します。 奇岩横にある神社と阿武隈観世音菩薩。観世音菩薩が見れなかった・・・。 ラベンダーの花が満開の斜面を眺めつつ受付へ。ラベンダー、本当にいい香りでした。 受付で予め購入しておいたチケットを提示(200円割引) 外気温:19.7℃、洞内温度:10.4℃ の洞窟へいざ入洞。 発見時の入洞やら「妖怪の塔」など見どころいっぱい。 途中で+200円で「探検コース」へ行けるので見どころ沢山あるみたいなので行ってみた。 有料区間なので、ちょっぴりだけの掲載にしておきます。「地底の精霊」 そして一般コースと合流し、洞窟一番の見どころ『滝根御殿』へ。 高さ29m、長径25m、短径16mのホール360°全体が見ごたえありで、宮殿内のシャンデリアのごとくめっちゃ綺麗です。もう凄すぎてどこをどう撮っていいやら・・・。気になる方はあぶくま洞のHP(こちら)のトップページの360°カメラで見られますよ。「白銀の滝」 「リムストーン」 「月の世界」 あぶくま洞、めっちゃよかったです。 洞窟を堪能した後は、ソフトクリーム。季節限定のラベンダーソフトと山ぶどうソフト ラベンダーソフトは意外にも主張が少ない。に対して山ぶどうソフトめっちゃ美味しかった。私達より先に見学していた小学生の団体さん達はコウモリに出会えたそうです。コウモリに出会えたら幸せになれるよ~。とガイドさんが説明されてました。小学生さん達よかったね。 可愛い。

2019年07月16日

閲覧総数 288

-

2

清水次郎長のふるさと

清水には「清水港」の「清水港テルファー」だけでなく、フェルケール博物館の敷地内に【旧清水食品事務所(缶詰記念館)】があります。 日本初の「ツナ缶」製造会社:清水食品の建物。昭和4年(1929年)築。昭和5年 冬県内初のミカン缶詰の輸出に成功し、県内の一大産業となりました。享和元年(1801年) 鈴木与平が回漕問屋(播磨屋)開業して以来、清水食品は色んな部門を社名を変えて分社化しているようです。 鈴与株式会社、エスエスケイフーズ、SSKセールス株式会社 大手さんです。 敷地内の缶詰記念館裏に踏み切り信号や鉄道信号があるのは、フェルケール博物館が船と港の博物館で、港にあった「清水港駅」の信号機なのかもしれません。清水は「清水港」からの輸出入だけでなく、幕末の著名人の出身地でもあります。【清水次郎長】 [海道一の大親分]らしいのですが、wikiなどを見てると幕末・明治の博徒。とある。今でいう「ヤクザ」とはいえ、数々の功績も残されており、町民に親しまれていたようで・・・。「清水次郎長生家」 「成就院」 明治7年 徳川家臣がつくった私塾「明徳館」跡この中に治郎朝が英語塾を開きました。明徳館は清水小学校となります。 次郎長の船宿「末廣」明治26年(1893年)次郎長は末廣の一室で風邪をこじらせ74歳の生涯を閉じた。末廣にあった欄間富士山と三保松原をあしらった欄間だそうです。「幽香山 梅蔭禅寺」 清水次郎長の菩提寺です。「港橋」 港橋の下に流れる巴川は清水港の物資を北街道の水路を経て駿府城まで運ばれています。港橋の近くには「甲州廻米置場跡」 江戸時代に甲州や信州からの年貢米が集められた場所です。米蔵4棟と交代小屋が建てられ、回米管理のため甲府から役人が交代で派遣されていました。道路を隔てた向かい側は今でも山梨県の県有地となっています。「廻船問屋」(積み荷の取り扱いをした業者) かつては清水湊の廻船問屋が42軒もあったそうです。歴史の勉強になりました。<おまけ>エスパルス通りに懐かしい「ロンドンの電話ボックス」がありました。中に公衆電話はありません。公衆電話の時代には利用されていたのでしょうか??

2017年09月02日

閲覧総数 542

-

3

鬼穴(新穴)

富士宮市にある「人穴富士講遺跡」へ再訪しました。(前回の様子はこちら) 今日は富士山が春霞ながらもくっきり。 この辺りは山手なので寒いからですね。下の方に写っている枝は桜で、まだ開花していません。開花したら富士山と桜のコラボはまた格別でしょうね。前回来たときは工事期間2018年3/31日まで。となっていたので、富士講遺跡へ入れるかと思ったが、工期が延びていて平成30年6/29までとなっていた。 洞窟内の岩壁が崩れない様、鋼製シェルター工で覆い、手すりを付けるようです。工事が終了したら洞内を見学できるようになるらしいので、7月以降にまた再訪してみよう。 と、ここで終わりではありません。実はこの人穴富士講遺跡の更に奥の山の中に「鬼穴」があるらしいので、探してみました。1.分岐点を右に行く。2.穴の横には石碑がある。という情報だけで勘に頼って歩く。 発見!! 石碑から「天保十五甲辰年4月」と記載されているので江戸時代の頃からあるようです。「北行鏡月真 食行身禄向 仙行伸月真」と記載されている事から、富士講の修業の場のようだ。「天下泰平 講司市川宿 朝御字」?と彫られているように見える。市川宿の方でしょうか。中に入ってみます。 入口を入ってしばらくすると、これは人工的なものでしょうか?それとも自然?? そして、歩きやすい通路になっている。奥に行くほど天井が低くなっています。 あきらかに溶岩独特の岩肌である。やはり人工ではないのか・・・。 一番奥には観音様が。 もう一本下に続く穴があるので、ここも行ってみます。 ここは天井が低く、しゃがんだ状態で足を動かし、じわじわ進む。 こちらの奥にも優しいお顔の石仏が。 探検終了。 「田貫湖ふれあい自然塾」の洞窟プログラムでよく行かれている「新穴」と同じ穴かもしれない。小学校1年生から参加でき、家族連れ参加が多いため、初心者の方でも安全に行ける洞窟に行かれているようなので、ここだと入り口部分以外は楽に歩けるし、写真からも同じ穴と判断。洞窟名だが、以前読んだ本では「鬼穴」と記載されていたのだが、どちらが正しいのだろうか・・・。久々の洞窟探検。頭を何度も打ってしまいましたが、堪能しました。

2018年04月01日

閲覧総数 1342

-

4

「デンデン」という名の魚

鮮魚売り場で『デンデン』という魚を目にした。しかも沼津産。静岡の地物です。何これ? 名前も初めてなら 魚も初めて見た!! 目が水晶のように透き通っててキレイです。 オオメハタ属3種[オオメハタ][ワキヤハタ][ナガオオメハタ]の呼び名を【デンデン】と言うらしい。たぶん静岡では。市場魚介類図鑑で確認したところ薄ピンク色がかっているので「オオメハタ」だと思う。基本情報によると、漁獲量はあまり多くない。そのため産地周辺で主に流通する。とな。レア物 という事ですね。ラッキー 鱗とワタを取ってくれているので調理しやすくなってるのがいいです。どういう食べ方がいいのか、その場でネット検索。刺身、塩焼き、煮つけ など だったので、とりあえず2匹は煮つけにしてみました。 めっちゃ美味しい~。身もほろほろと取れやすく、小さいながらも食べやすい。味は淡泊で、メバルに似てるかなぁ~。翌日は焼きにしてみました~ 軽く塩を振ってしばらく置いてから焼いた。焼いても身がほろほろ取れやすく食べやすい。いい塩梅でめっちゃ美味しかったです どっちの食べ方も美味しかった~またデンデンに出会ったら絶対買いです。

2020年03月18日

閲覧総数 5869

-

5

オーシャンと11人の仲間

「オーシャンズ11」の原作『オーシャンと11人の仲間』を観ました。1960年の作品なので、私も含めてほとんどの方が知らないと思うのですが、真剣なんだけどおとぼけな感じで面白かったです。内容はもちろん、ラスベガス襲撃!(ドンパチはありません)主演:フランク・シナトラ、ディーン・マーティン、サミー・デイビス・Jr、ピーター・ローフォード他、と聞いた事ある名前の方々なんですが、どの人がそうなのかサッパリ ┐(´ー`)┌おそらく、歌を歌ってる人はフランク・シナトラかな?主演の人達は、大人なのにちょっと上の大人が出てくるので11人は子供扱いです。昔の人は、今のように幼顔じゃないからそう見えたかも!?もちろん映像技術は今のように進化してないから、見ただけで合成。ベガスは今ほどゴージャスじゃない。安ホテルっぽく見えるし、何より天井の高さが低すぎます。おそらくフランク・シナトラだろう人がピアノを弾いて歌った後、立ち上がるのですが、天井が低すぎて、頭がつっかえてます。これって、スタジオで作ったセットかな?比べると色々ありますが、素朴なんです。今の映画って、ヒーローは死なないし、必ず成功がお決まりのようになっていますが、これはちょっと違いました。襲撃は成功するんだけど、最後に落ちがあって面白い!結局何をしてたやら、チャンチャン。って感じで終わるの。そこが今どきにないもので、いいって思いました。

2007年09月17日

閲覧総数 4

-

6

皆既日食2

皆さん『皆既日食』観れました?トカラ列島はあいにくの天候でわざわざ見に行ってる人は本当に残念だったと思います。大阪は雲で、せっかくのキットは役立たず。しかし、薄雲がはってて、それがフィルターの役目みたいになってたから直で観れました。(本間は目に悪いからあかんけど…)仕事中もネットで硫黄島のライブ中継みながら、最大時のダイヤモンドリングが見れて、感動仕事しろよっ!って言われるかと思ったら、上司も来客も一生に一度とかいいながら一緒に観てたりして・・・次回は26年後、おばあちゃんになってるけど、今度は早めにキットを買って観ようって思いました。

2009年07月22日

閲覧総数 4

-

7

兵庫県公館

毎週土曜日しか一般公開されていない元兵庫県本庁舎の『兵庫県公館』 明治35年(1902年)文部省の建築家:山口半六氏による設計。近世フランスのルネッサンス様式の洋館の歴史的文化遺産(登録有形文化財)です。昔にしては、吹き抜けで、屋上に庭園をもってくるといった凝った造りです。 知事室は3F南西の角に位置されていて、窓からは来客の様子が窺えるようになってます。 しかも、他の部屋とは違い、暖炉もあるし・・・貴賓室は他の部屋とは違い、和の造り。ここの出入り口はお付きの人(ボディーガード?)の控え室を通らないと入れないように なっている。 さすがVIP専用。守られてます。何気ない通路もおしゃれです。 兵庫県の県花「のじぎく」が、さりげなく絨毯やシャンデリア?に使用されています。 兵庫県公館の別棟「楠園亭(なんえんてい)」 公館東庭園の南東の角に、和風の建物が建っています。明治の洋館である公館と同じ敷地内で賓客のおもてなしなどに使用する施設。中に入れなかったので、全体像が取れなかった…敷地内の建物の周りの小径は庶民の憩いの場になっており、自由に出入りでき、緑も沢山あって、地元民にはとてもいい環境で羨ましい公館の北側に神戸を代表する教会『神戸栄光教会』があります。阪神・淡路大震災で倒壊し2004年(平成16年)10月に再建。先代の教会堂(1922年(大正11年)築)のゴシック様式の外観の趣に近づけるよう、外壁のレンガは手積みで施工されたそうです。 景観形成重要建造物

2011年05月07日

閲覧総数 809

-

8

下田公園あじさい祭

下田公園で日本一のアジサイ開花のニュースが多く耳にするようになりました。日本一のアジサイ開花 華やか300万輪(2017/6/2 09:03)15万株、300万輪のあじさい咲き乱れる下田公園 日本一!機会があればアジサイ観たいな~と思っていた下田公園。 「あじさい群落」から巡ります。 谷一面があじさいで埋め尽くされており、どの写真を紹介しようか迷う程。 紫陽花と下田港 紫陽花は、晴れの日よりも曇または雨の日が似合う。影になった部分をみてそう思った。 約10万坪の広大な敷地、どこまで続くあじさいロード。という感じ。紫陽花の種類も普通によく見かけるものから八重や縁取り、ガクカがとても小さいもの等 様々で、 本当に凄かったです。「もう、凄い!」としか言いようが無く、圧巻です。行って良かったです。充分堪能しましたが、下田公園内の展望所から見つけた島が気になったので行ってみます。 続く。

2017年06月23日

閲覧総数 74

-

9

ポポーという名の果物?

ポポーという名の果物をご存知でしょうか。 お出かけ時、その地方の道の駅によく立ち寄ります。お家に何かお土産を買って帰るのが目的なのですが、その地方独特の物に巡り合える楽しみもあり。とはいえ、滅多に巡り合えないのですが、今回は新物発見早速買ってみました、ポポー。見た目はアケビに似ていますよね。 貼っている説明書きによると、『マンゴーとプリンを合わせたような味でとても美味しい』と。 むむっ期待大。 香りも何とも言えない美味しそうな香りなんです。熟れ方が違うので両方とも皮をむいて半分にしてみました。 一口食べた感想。「めっちゃクリーミー!! イケる~!!」バナナのようなもったり感で、マンゴーに近い食感。香りは梨とリンゴを掛け合わせたような香り。(友人は違うといっていましたが・・・)ポポーについて調べてみました。米原産のバンレイシ科の果実で、アケビガキとも呼ばれています。熟すのが早いため、流通が難しく地産地消型の果物。(旬の食材百科 FoodsLinkより)地産地消型で流通していない果物だとしって、買って良かった~と思いました。ちなみに、買った場所は山梨県の「道の駅とよとみ」です。こちらでは、珍しく納豆の自販機が置いてありました。 なぜ 山梨県は納豆消費量が多いからかせんだい屋さんの納豆はスーパーに置いてないのかまぁ、富士市では見た事ないが・・・。

2017年09月14日

閲覧総数 366

-

10

修善寺 2日目

修善寺2日目は「修善寺温泉ジオガイドマップ」の巡り順に従い、散策しつつ建築物巡り。【ジオリア】からスタートし、ルートには入ってないジオリア裏手にある教会から巡る。【ハリストス正教会顕栄聖堂】静岡県指定文化財 明治45年(1912年)成聖。内部は日曜日のミサの日のみ見学可。軒下のブドウ飾りは手作りな為、全て微妙に違うのも見どころです。 ちょっとした遊び心かな? 一部ブドウの弦がでてるのもありますね。このまま当時の主道であった現:漱石の道(「湯回廊 菊屋」裏手)を進み、【筥湯(はこゆ)】と【仰空楼(ぎょうくうろう)】へ。 「筥湯」は、かつては修善寺の川沿いにあった七つの外湯のひとつ。元久元年(1204年)鎌倉幕府二代将軍源頼家が入浴中に北条氏の刺客に襲撃された温泉。隣接する「仰空楼」からは修善寺の町並みが見渡せます。 【赤蛙公園】 死期の近かった作家:島木健作がここの川で赤蛙に出会い、帰京後、傑作短編を書き残した。始めて知る物語だが、日記のような内容となっている。[赤蛙] 島木健作著 インターネット図書館:青空文庫よりhttps://www.aozora.gr.jp/cards/000008/files/7_20894.htmlここに来る前に読んでおいてよかった。 多分、この岩から赤蛙は向こう岸に渡ろうとしたのではないかと思う。読んでなければ川はスルーし、見ることもなかったと思う。【竹林の小径】 雰囲気のある竹林の中を散策。【仁泉(じんせん)】と【温泉集中管理施設】 「仁泉」は、7本の源泉のうちの一つ。源泉から温泉がここに集められ集中管理し、集湯・配湯されています。泉質:無色無臭のアルカリ単純泉温度:約65℃現在の主道に入り、15棟の登録有形文化財の宿【新井旅館】登録有形文化財 第22-0016~0030号 新井旅館では1日3回受付で申し込みすれば文化財巡りもできるようだが、1500円/40分は高すぎる!15棟分と考えれば妥当かもしれないが、HP内に文化財の写真が一部公開されているので(お部屋、お風呂)、それで満足することに。「青州楼」は外からも見ることができます。 玄関先からちょっと覗き見。「月の棟」内のロビーです。 ロビーからは文化財「渡りの橋」も見えるが、写真では判りづらいです。離れの「甘泉楼」2Fの大宴会場は登録有形文化財 第22-0022号 ここは現在の主道に面しており、1Fは「墨客(ぼっかく)の小径」としてお土産屋さんが軒を連ねる。一画には「猿の手湯」があり、 かつては多くの野生動物もこの湯で傷を癒した名湯だそうです。今日は薄着でも十分な温かさではあるが、空気は冷たいので冷えた手に心地よい。この気持ちよさを足にも。【独鈷(とっこ)の湯】伊豆最古のもので、2019年で開湯1212年 大同2年(807年)に弘法大師が手にした独鈷杵で川中の岩を打ち、霊泉を湧出させたと言う。 独鈷杵(とっこしょ)は、上記写真のやや左に移っている仏具です。右の仏像も独鈷杵を持ってます。川の景色を眺めながらの足湯、めっちゃ気持ちいいです。 タオル持参必須です。ちなみに、温泉が出る時間帯は 5時~22時 。【修善寺】 平安初期「桂谷山寺」→鎌倉初期「肖盧山」→室町中期「福地山」と時代により山号が変化。大同2年(807年)当時は伊豆国禅院一千束と正史に記されたほどの格式の高い寺であったが、時代により様々なことが起こり、現在は曹洞宗に改宗されている。 ここの「手水舎」は桂谷霊泉「大師の湯」となっており、飲める温泉になっていました。さすが温泉地。せっかくなので、飲ませていただきました。 寺の内部も覗き見ることができ、天井が絵天井になっていた。僧侶と武士?の鴨居も立派です。境内にはだるま火山の関係からか「ダルマ石」がありました。 修善寺を堪能した後は饅頭総本山「源楽」で試食をいただきつつお土産を。 この時期限定の桜饅頭と胡麻饅頭をいただいた。胡麻饅頭においては、切ったものではなく1個まるまる試食させて下さり、びっくり。太っ腹~。 自信作だけあって、めっちゃ美味しかった~。 もちろん買って帰りました。(日持ちは3日)【日枝(ひえ)神社】 修善寺の鬼門に当り、修善寺の山王社(鎮守)であったが、明治元年(1868年)の神仏分離令により分離されたもの。 夫婦杉や県指定天然記念物の樫など巨木が沢山。修善寺温泉をゆっくり一周りして約2時間。観光後は少し早めのランチ。 大正天皇ご来訪を記念して造られたアーチ形の古い橋「みゆき橋」の近くにある【安兵衛】 「ずがにうどん」が名物であるのと、ネットの口コミが多かったので迷わずそれを。 体と爪以外をすり潰して出汁にするので時間がかかります。が、お出汁は絶品!!カニも残さず食べます。汁物の汁を全部飲みつくしたのは初めてかもちなみに、「ずがに」とは「モクズガニ」のこと。 解禁時期は10月~で12月頃まで狩野川の上流で獲れるそうです。カニ漁の漁師さん6~7人にお願いし、捕獲したものを安兵衛さんの自宅の生簀で育てるのでこちらでは年中食べることができるらしい。お出汁が本当に美味しくって、又これだけ食べに来たいぐらい。多分、行くかなっ温泉効果に加え、ずがにのカルシウムと美肌に欠かせないアスタキサンチン成分もたっぷりで、気になる小じわ は少しマシになるかなぁ~。(笑)修善寺巡りめっちゃ堪能しました。

2019年01月17日

閲覧総数 110

-

11

三島市の滝 2選

なかなか梅雨明けにならず、夏とは思えないほどの肌寒さ。富士市は久々に晴天。 近場へちょろっとお出かけに行くのは三島市。【瀧川神社】 祓戸の神である瀬織津姫(せおりつひめ)をお祀りする神社。その昔は民間信仰の場として瀧不動とも云われ、同時に修験者の集まる禊道場でもあった。三嶋大社と同じ頃にできたと思われます。三嶋大社・・・創建時:不詳。奈良・平安時代の古書にも記録が残ります。三嶋大社祭典前日には神職がこの瀧に入り禊をしたと伝えられる。この神社の裏手に流れる山田川に流れ込む滝 この滝の中央に仏像があるらしい。(村上氏寄贈 とのことですが、??)神社の裏手の山田川の中の大きな石に弘法大使がお湯が出る所の目印を付けたと言われている「文字石(もんじいし)」があるようだが、どの石かよくわかりません。このまま次の滝へと移動します。【観音の滝】 「子供の森公園」前の駐車場から数十m(100mもない。)戻り『観音の滝』遊歩道へ。 落差の小さな滑り滝が多いようです。 遊歩道に沿って歩いていくと、ちょこちょこ沢に降りる道ができてるのもいい。しかし、目的の滝に行けず、そのまま道路へ出るルートになっていて、引き返す。トイレ奥に「立入禁止」のたて看板。落石の危険があるらしい。 ここからは何があっても自己責任。ちょっと行って危険そうだったら戻る意向で行ってみます。ごめんなさい。m(_ _)m 良い子は真似しちゃダメです とはいえ、皆さん行かれてるんですね。立入禁止のロープが伸び伸びで・・・(笑) 落石の恐れがあるかもしれない危険な岩はこれかな??砂防指定地の看板から右に戻る感じで行ってみました。ビンゴ三島市川原ヶ谷・大場川支流 山田川上流 落差10m 背面屏風岩らしいのですが、木で全くわかりません。 かなり立派な滝です。流れ落ちる水しぶきに虹がかかっています。 かつては水飲み場もあったんですね。(写真奥) この周りも巨岩が多いので落石の危険はここか?滝を拝んだ後は危険かもしれないので早々に戻ります。自然のキクラゲ?を道中でみつけました。が、安全かどうか不明なので写真だけ。 滝の手前は急な登りあり。軍手等は必須です。腕力や足腰の弱い方には かなり厳しいと思われる。が、私には全く危険な要素を感じませんでした。しかしながら、地震が起こると落石の可能性は大ありです。このままだとせっかくの遊歩道もダメになっていく方向です。こんなに立派な滝があるのだから、ハイカーや観光のために何か対策を考えるべきでしょうね。あくまでも予算次第ですが・・・。久々のお天気で気温もさほど高くないので爽やかなのですが、やはり動くと汗をかきます。家に戻る途中、久々に「ぷらっとパーク NEOPASA駿河湾沼津下り(SA)」へ。 駿河湾の景色を眺めながら「いちごミルクジェラート」 ミルク感が薄いですが、汗をかいた後は さっぱり~。SAには珍しく、B級品の野菜や果物が格安で売られていたので、沢山買って帰りました。ちょこっとお出かけ大満足。

2019年07月10日

閲覧総数 157

-

12

静浦村(多比)巡り2

静浦村(多比)巡りの場所が、意外にも戦跡が沢山あった事にビックリでしたが、それた道を修正し、本来の目的地へ。目的地へ行くまでの山の途中に見かけた「名もなき神社」山神社かな? 近くの木が二股に分かれています。夫婦〇の木や子宝・安産成就などと呼ばれる木ですよね。 ここを通り過ぎ、更に山手へ目指す目的地はここ『多比観音』 上を見上げると、大きなさざれ石(石灰質角れき岩)の岩の間に設置されている建物。 ざわざわ削って造った感じですね。テンションあがります。 閉まってはいるが、鍵はかかってないので、自由に開けて中へ入れる。 頭上注意です。 注意してても頭うっちゃいました。(笑) 中の雰囲気。崩れたらひとたまりもありません。 多比観音のご祭神:観世音菩薩でしょうか??上には「延命十句観音経 十三佛 山の観音様 ~」とお経が記されています。 中には大正10年に奉納された絵。奉納者をみていると名前の流行りがわかりますね。 昭和初期?の「〇〇子」が流行ったように、当時はひらがな二文字が多いですね。 奥には宇宙人?の石仏? お経にある山の神様でしょうか? 謎のスタイル。 1950年当時、ドイツの週刊誌を飾った写真を彷彿させる。未だにこの映像、何かの際に登場するぐらい有名な写真ですよね。エイプリルフールネタだったらしいですが、70年以上も前の画像加工としてはイケてる!更に奥の扉を開けると十三佛。 これ、めっちゃ高い位置にあり、危なくて歩けません。 右写真は下から見上げたところ。真ん中の削れた部分に十三仏がご鎮座されています。なかなか見ごたえのある「多比観音」でした。 せっかくなので海沿いの「多比神社」へ。 創立年月不詳。寛文7年(1667年)創建の御嶽神社と現在地に鎮座していた延宝5年(1677年)創建の西宮神社が合併し、多比神社と称し村社となった。 ちょこんと表に置かれている石像は 御祭神の日本武命、蛭子尊 かな?そして、更なる目的地『江浦横穴群』静岡県指定史跡へ。 古墳時代終末期(約1300年前)の墓が群集した地域。 A地区のみ、散策路に沿って、ぐるり巡ります。先ずは入口案内棒から左手に直進。 上り途中にもちょこちょこと横穴群を見ることができる。 凝灰岩の急な斜面に造られたもので、現在92基の横穴が確認されているそうです。 中はもちろん、手掘りです。 須恵器、直刀片や人骨が発見されたが、周辺に集落は発見されてないそうです。多比方面はハイキングコースも沢山あるのですが、登山口が地域住民の生活区域を通る場所にあるため、事故や交通騒音等住民の方の生活への影響を考慮し、公的なハイキングコースの駐車場は整備されていません。(by.沼津市 観光戦略課 コンベンション推進係) バスの利用を促進されていました。地図では広く離れているように見えるエリアですが、思いのほか近くて、約2時間 徒歩で巡れました。ランチはまたしても ドライブイン「いちごプラザ」で。 季節限定の「かに汁雑炊」+「いちごチーズプリン」カニ汁雑炊はカニ汁の濃厚さが癖になるほど、全部飲み食べつくしました。いちごチーズプリンはソースが勝ちすぎてチーズ感は最後にしか味わえない。個人的には前回食した いちご大福 の方がおススメかな。代謝UPを目指し、本日も徒歩巡りとランチの短時間ですが、濃厚な時間を堪能しました。曇ってきたので、今日はこれにて帰路につく。

2021年02月23日

閲覧総数 170

-

13

2021年5月のほしぞら情報

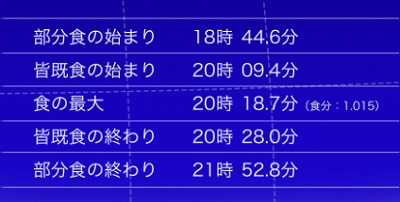

令和3年5月のほしぞら情報 3日 月が木星に接近4日 月が土星に接近6日 みずがめ座η(エータ)流星群が極大 見頃:5~7日の未明(11~12時頃) 数 :1時間に5個程度。月の条件良い12日 新月26日 満月(2021年最も地球に近い満月)が皆既月食 地域によっては、欠けた状態の月が昇ってくる「月出帯食」となります。 参照:月食各地予報

2021年05月01日

閲覧総数 73

-

14

奇石博物館

白糸ノ滝からの帰り道で『奇石博物館』の看板を目にし、行ってみる事に。 「奇石」とは字の通り“奇妙な石”のことで、 普通の石とはちょっと違った石のことを「奇石」といいます。入るとすぐに鉱物の展示。私の誕生石「アメジスト」かと思ったら蛍石。白くついているものは「重晶石(じゅうしょうせき)」です。小さな四角いのは「閃亜鉛鉱」です。ここの展示品は触っていい物が多いのもいい。「猪肉石(豚肉石)」そういえば、こんな石を台湾の「国立故宮博物院」で観たなぁ~。と思ったら、原産地:中国東北部 になってる。「三葉虫」産地:ロシアカネゴンとの展示がいいですね。(笑) 可愛い。奇石だけでなく、恐竜などの化石も沢山。 「ピクチャー・ストーン(風景画石)」産地:アメリカ合衆国「オケン石」産地:インド石の中にカビが生えているようですが、このカビのようなものがカルシウムを主成分とした鉱物。「夫婦水晶」産地:日本(長崎県)二つの水晶がくっついたわけではなく、一定の決まりが二つの水晶を結びつけています。一定の決まり・・・寄り添う角度は84°33′ここで一息。トイレの案内が可愛い。 実験しているビデオや、今もなお実験を続けている「こんにゃく石」など見るものいっぱいで、かなりスルーしているものもありますが、堪能しました。

2016年09月11日

閲覧総数 305

-

15

富士山0m地点

先日(令和元年(1年)11月1日)の富士山は、すっかり雪化粧でしたが、その後は雪が溶け、昨日までは夏の富士山に戻りつつありました。が、本日(令和元年(1年)11月11日)の富士山は一晩で広範囲に雪に覆われ、その変化の速さに山の厳しさを感じる。【鈴川の富士塚】 富士山登山者は、海岸で水垢離を呼ばれる精進潔斎を行い、浜から玉石を持ってきて砂山に積み上げ、登山の安全を祈願し、身を清めた登山者は富士塚を起点とし、富士山頂を目指しました。「富士山0m出発点」です。 富士山のてっぺんと塚が合わさって富士山になるように造られてるんですね。雲が多いので判り辛いですが、「おやこ富士」と呼ばれるパワースポットでもあります。 そして、もう一つの0m地点。「田子の浦港」 今朝は5合目もすっきり見えてたのに、移動している間にあっという間に雲の中。5合目より下も雪に覆われていたんですよ。 海抜0mに隣接した日本一の山のはじまりの地「はじまりの鐘」とともに富士山(右側) 今日は午後から雨の予報のため、富士山周辺にも雲が増えていると思われる。撮影している間にも、富士山のてっぺんには可愛い傘の形の雲が被さってしまいました。「富士山の雲の種類」 富士山資料館でいただいた資料に「雲の種類」が記されていました。今日の富士山の雲は「はふ(破風)」かな? 春の季節に多いようですが、雨には変わりない。大阪では見ることがない雲が色々見られるのも楽しみの一つです。<おまけ>ご当地ナンバー 絵柄もそうですが、ナンバーの3776は、富士山の標高です。ここに来なければ気付くこともなかった この数字。すっかり富士市民。(笑)個人情報に当たるかもしれないので、富士山 よこの数字は消しています。

2019年11月11日

閲覧総数 161