(ニッポンの宿題)シリーズR3

<(ニッポンの宿題)シリーズR3>デジタル朝日の新春特集として(ニッポンの宿題)シリーズが連載されているが、気になるものをピックアップしてみます。

・魚、食べ続けるために(6/21)

・シャッター商店街(5/13)

・人質司法の闇(2/24)

・米軍基地のこれから(1/14)

・移民の受入れ方(1/08)

・老いるニュータウン(1/06)

R3:「魚、食べ続けるために」を追加

<(ニッポンの宿題)魚、食べ続けるために>

近畿大学教授の有路昌彦さんがオピニオン欄で「持続可能性、消費者も考えて」と説いているので、紹介します。

つまるところ、中国人にいかにして持続可能性を理解してもらえるかにかかっているんだけど。

(有路さんのオピニオンを6/21デジタル朝日から転記しました)

店で売られている魚が、昔にくらべて割高になったと感じることはありませんか。日本の漁獲量は、ピーク時の3分の1に減りました。世界では魚を食べる人が増え、輸入ものを確実に買えるとも限りません。水産資源を守るために、打つ手はあるのでしょうか。

■《解く》持続可能性、消費者も考えて 有路昌彦さん(近畿大学世界経済研究所教授)

今後もずっと魚を食べ続けられるかというと、見通しは全く甘くありません。世界の需要の伸びは日本の人口減よりも速い。すでに世界中で魚を獲りまくっていて、これから天然の魚は確実に減る。水産資源はぼろぼろです。 研究者や国際機関の間では、だれもが知っていることです。

資源管理の適切な方法に、唯一の答えがあるわけではありません。漁法や魚が泳ぎ回る範囲などを考慮して、最適なものを組み合わせていく必要があります。 沿岸の漁業者が共同体として昔から続けてきた管理のしくみは、適切に評価すべきです。大量に魚を獲るまき網などは、しっかり船単位で漁獲量を決めないといけません。

まき網漁業は、消費者に安く魚を供給してきました。ただ、十分な利益が得られないなら、外国人を雇ってまで続ける必要があるのか、といった議論も避けては通れません。ハードルは高いですが、短期的な漁獲量に左右されないように経営を支える資金繰りのしくみや、政府が買い上げて船を減らしていく「バイバック」などの手法も含め、長期的な視点で業界を守るのに適したあり方を考えていく必要があります。

*

需要と供給は車の両輪ですから、 消費する側にも責任があります。どんな未来を選ぶのかを決めるのは、消費者です。国が主導して供給側を規制しようとしても、消費者の認識がともなわないと、だれも味方しません。

端的な例が、絶滅危惧種のウナギです。規制の実効性が上がらないのは、結局、あればあるだけ食べ続けているからです。この先も獲り続けられる資源なのかを認識して、選んでほしい。消費者の理解不足によって、せっかくの規制も無意味になってしまいます。

限られた資源を管理しながら水産業を続けていくためには、消費者に魚のことをもっと知ってもらう方法を、真剣に考えないといけません。

世界の需要を踏まえれば、魚の供給が不足して、値段は上がるでしょう。しかも、消費者の多くは自分で調理しないので、その手間賃が上乗せされれば、さらに割高になります。 より安い鶏肉や豚肉に流れ、魚の消費が落ち込んでいく連鎖を断ち切るには、小売りから変わる必要があります。

まず、食べ方や調理の仕方を、積極的に提案していくことが必要です。店頭で「いまが旬!」と売るだけでは不十分です。春の産卵期前のアサリなら、「殻が薄くて割れやすい。でも、肉がパンパンになっていて一番おいしい。ぜひ酒蒸しやバター焼きで」と説明をすれば、消費者も「なるほど」となります。ところが、殻が割れているのは悪いアサリだと思って、買わない人もいます。

売り場のポップや外食のメニュー表に何を書くかによって、消費者の認識に大きく影響します。多くの店では、魚売り場より肉売り場のほうが試食も多く、新しい料理法の提案もされています。もともと肉をあまり食べなかった日本人が変わったのは、肉業界の不断の努力があったからです。

*

漁業者も一緒になって、どんな漁法で獲ったのかや、どんな育て方をしたのかを消費者に伝えていく取り組みも大切です。

私が手がける養殖のブリは、低価格競争をしているわけではありません。ステーキといった、新しい食べ方に合うようにえさを工夫する分は割高になりますが、お客さんは理解して買ってくれます。 持続可能な獲り方をした魚を消費者が見分けられるように、マークを付けて選べるようにするのも一案でしょう。メッセージ性を高めることで消費者の認識が変わり、資源の管理にもつながります。(聞き手・山村哲史)

◇

有路昌彦:1975年生まれ。専門は水産・食料戦略。近畿大の支援のもとに養殖魚を加工・販売する会社の社長も務める。

(ニッポンの宿題)魚、食べ続けるために 有路昌彦2017.6.21

<(ニッポンの宿題)シャッター商店街>

買い物だけでなく、お年寄りたちの散歩や語らいの場、子どもたちの遊び場でもあった商店街の多くが寂れ、「シャッター商店街」化して久しいです。どうしてこんなことになったのでしょう。21世紀の「商い」の場で再生の可能性はあるのでしょうか。

(藻谷さんのオピニオンを5/13デジタル朝日から転記しました)

■後継者育てず、店舗は放置 藻谷浩介さん(日本総合研究所主席研究員)

日本各地で商店街が繁栄を極めたのは1980年代初頭まで。ごった返す商店街を歩いた記憶があるのは、多くの地方都市で、おおむね50代以上の世代となってしまいました。

かつての商店街のほとんどが、今や空き店舗の並ぶ「シャッター街」です。それどころか、空き地だらけの中心市街地も珍しくありません。

原因に挙げられるのが、無料駐車場付きの郊外型大型店との競争に敗れたことと、旧態依然の品ぞろえが顧客ニーズと合わず、コンビニや専門量販店に負けてしまったことです。

大都市はもちろん地方都市にも、例えば長崎県佐世保市や熊本市の中心商店街のように、今も大勢の人の歩いている商店街は残ってはいます。

*

とはいえなぜ、その他の商店街はそうなれなかったのでしょうか。理由は二つ。まず、家族経営化した店の後継者育成の失敗が挙げられます。戦前の商店は奉公人を抱えた零細企業体で、優秀な従業員が店を継いだり、のれん分けして独立したりしていました。

しかし、戦後は家族だけで経営する店が増え、しかも「不安定な店を継ぐより、子どもはサラリーマンや公務員に」という風潮が強まっていきました。そのため、商売が成り立っている店ですら続々と後継者不在で閉店していったのです。

さらに重要なのが第2の理由で、地権者の努力不足です。

商店街に土地や建物を持つオーナーたちの多くは、高度成長期に貸しビル経営やアパート経営にも手を出していきました。そちらの収入がメインとなった結果、商売の努力を怠り、後継者不在で生まれた空き店舗には、不合理に高い家賃をつけたまま放置してきたのです。

そうこうしている間にシャッター街化が進み、結局不動産収入も下がる一方となってしまったのですが、その頃にはかつてのオーナー層の高齢化が進み、悪循環を脱する自助努力は怠られたままでした。シャッター街も、急増している空き家も、耕作放棄地や放置山林も、問題の根は地権者の不作為にあるのです。

*

さらに2000年代になると、生産年齢人口の減少に伴って消費総額が減退していき、商店街のかつてのライバル、都心大型店はもちろん、郊外の大型店も淘汰の時代を迎えました。コンビニや通販の伸長が巨大モールすら脅かし、さらにコンビニも統廃合の波を浴びています。

そんな中で、商店街を再評価する機運も起き始めました。

なじみの店が並び、人と人との会話とふれあいのある界隈を再建させることは、国民の4人に1人以上が高齢者となった今こそ重要です。加えて、資本も経営経験も乏しい若者、特に女性が起業する場として、商店街の意義が見直されています。

どこでも同じ大型店ではなく、地域ごとに個性のある商店街の空間が、国際的な観光資源としても見直されて始めています。大阪ならば、オフィス街の梅田ではなく、庶民的なお店が並ぶ道頓堀周辺が人気です。

とはいえ、一度、完全に機能停止した商店街を再起動するのはとても難しいことです。 鍵は、外部の若い血を入れて新陳代謝を起こすことです。そのために必要なのは、やる気のある若者が少ない資金でも店を借りられる仕組みです。地権者の不労所得を増やす家賃補助ではなく、改装支援や経営ノウハウ支援が重要なのです。(聞き手・編集委員 駒野剛)

◇

藻谷浩介:1964年生まれ。地域エコノミスト。2012年から現職。「実測!ニッポンの地域力」など著書多数。

(ニッポンの宿題)シャッター商店街 藻谷浩介2017.5.13

<(ニッポンの宿題)人質司法の闇>

映画監督の周防正行さんがオピニオン欄で「不条理な拘束、改善に及び腰」と説いているので、紹介します。

(周防さんのオピニオンを2/24デジタル朝日から転記しました)

逮捕された刑事事件の被疑者(容疑者)や起訴内容を認めない被告人が身柄を長期間拘束されて取り調べを受ける実態は、「人質司法」と批判されてきました。保釈されず、拘束が数カ月に及ぶことも、冤罪の原因になることもあります。改善策はあるでしょうか。

■《なぜ》不条理な拘束、改善に及び腰 周防正行さん(映画監督)

痴漢の冤罪事件を取り上げた映画「それでもボクはやってない」(2007年公開)の制作で取材を始めたとき、最初に衝撃を受けたのが「人質司法」でした。被疑者の身柄を人質のように長期にわたって拘束し、自白を強要する不条理な司法のあり方のことです。

たとえば、サラリーマンが通勤電車の中で痴漢に間違われて、警察に突き出されたとします。「やっていない」と否認すると、勾留されて、まず20日間は身柄を拘束されます。「やった」と認めればすぐに釈放されて、罰金だけで済む場合が多い。会社に知られなければ、クビになることもない。真実を貫いて否認するより、ウソの自白をする方が、はるかに不利益が少ないのです。被疑者がこの現実を知れば、「罪を認めたほうがましだ」となるのが普通です。

勾留期間中は、警察官や検事の取り調べを受けます。勾留の本来の目的は、証拠隠滅や逃亡を防ぐことにあるのに、実際には密室での取り調べが続き、被疑者に自白を迫っている。痴漢事件で証拠を隠滅しようとすれば、被害者を脅して、唯一の証拠となる証言を変えさせるぐらいしかないはずです。家族や会社がある人が逃亡する恐れも低い。にもかかわらず、否認していると勾留が続きます。

痴漢事件に限りません。後に無罪判決が確定した元厚生労働事務次官の村木厚子さんは、虚偽有印公文書作成などの罪で逮捕・起訴された際、否認したため勾留が5ヵ月以上も続きました。3ヶ月を超える勾留は珍しくありません。

*

私は、この人質司法の問題は是正が必要だと思いました。検察不祥事を機に刑事司法改革のために設置された法制審議会の特別部会の委員に入り、指摘を続けてきました。でも、警察や検察出身の委員、そして裁判官出身の委員は最も強硬に、「被疑者や被告人の身柄拘束は、刑事訴訟法に基づいて適正に運用されている」の一点張り。一切、非を認めず、議論は平行線のままでした。一人一人の裁判官は悪い人ではないのですが、なぜか感情的なまでに「適正な運用」を主張して譲りません。

ある元裁判官が「万が一、釈放された被疑者が逃亡したり証拠隠滅したりしたら、事件をつぶしてしまう。自分の判断で事件がつぶれたと批判されるのはいやですからね」という趣旨の発言をしているのを聞いたことがあります。このあたりに、多くの裁判官の本音があるのではないでしょうか。

法制審は2014年に出した答申に、「身柄拘束に関する判断の在り方についての規定の新設」を盛り込みました。16年の刑事訴訟法の改正では、裁判所の裁量による保釈の際に考慮すべき事情が明文化されましたが、制度を改革する側も、判断を下す側もそろって消極的ですから、どこまで実効性があるかは疑問です。

*

とはいえ、最近は痴漢事件で否認している被疑者にも勾留を認めず、釈放するケースが増えているようです。良識のある裁判官もいるのでしょう。さいたま地裁では、若手の裁判官たちが数年前に勾留のあり方について勉強会を開いて議論して以降、勾留却下率が上昇し、以前は1%だったのに月によっては11%以上になった、という話も報道されました。

こうした流れが大きくなって不必要な勾留が減れば、取り調べに過度に依存している現在の捜査のあり方も変わっていくはずです。

人質司法の問題は、法律家たちだけでなく、社会全体の議論にしていかなければ、何も動かないと感じています。まずは世論を喚起したいとの思いから、「それでもボクはやってない」を撮りました。機会があれば、裁判官の心の中の動きを描くような映画も撮ってみたいと思っています。

◇

周防正行:1956年生まれ。主な監督作品に「Shall we ダンス?」など。著書に「それでもボクは会議で闘う」。

今、たまたま伊坂幸太郎の小説『火星に住むつもりかい?』を読んでいるのだが、警察のすさまじい尋問が出てきて・・・・周防監督の『それでもボクはやってない』を彷彿とするのです。

(ニッポンの宿題)人質司法の闇 周防正行2017.2.24

<(ニッポンの宿題)米軍基地のこれから>

中京大学教授の佐道明広さんがオピニオン欄で「独自の戦略持ち、米に注文を」と説いているので、紹介します。

(佐道さんのオピニオンを1/14デジタル朝日から転記しました)

1945年の敗戦で占領軍が進駐して以来、主権を回復してからも、米軍が日本国内に駐留しなかった日は1日もありません。戦後100年、2045年の日本にも、米軍基地は各地に残るのでしょうか。この先のロードマップを、どう考えればよいのでしょう。

■独自の戦略持ち、米に注文を 佐道明広さん(中京大学教授)

本来、外国の軍隊が自国の中に居続けるのは、占領期を除けばきわめて例外的なことです。しかし多くの日本人は当たり前に思っていて、疑問に感じていません。

これだけ状況が変わってきているのに、米軍基地について、ほとんどの日本国民は考えていない。しわ寄せは全部、沖縄に行っている。基地という宿題を解決しようとするなら、日本の安全保障はどうあるべきか、政府だけでなく、国民も考える時期に来ています。

日米安保の本質は「基地と防衛の交換」です。「基地を提供する代わりに日本を守ってください」という発想から始まっている。欧州でもドイツやイタリアなどに米軍基地がありますが、北大西洋条約機構(NATO)という枠組みで、互いに防衛の義務を負う「双務性」がかなりある。「基地と防衛の交換」ではないんです。

日本が、例外中の例外ともいえるやり方をとっているのは、やはり憲法9条の制約が大きいから。憲法問題にならない範囲内で、国を守るためのウルトラCとして、「基地と防衛の交換」という方法が発明された。もともとは、日本の防衛に米国を巻き込もうという発想だったのです。

しかし、安保体制のもとで、日本の外交・安全保障政策は、米国の戦略にいかに合わせていくか、いかに米国に見捨てられないようにするかだけを考えるようになった。日本独自の戦略というものがなくなってしまいました。

*

日本は、防衛や安全保障の戦略をもつことが必要です。国会で、国家安全保障問題調査会のようなものを与野党がつくり、国際情勢の調査や有識者ヒアリングを行い、徹底的に議論する。憲法についてもタブーにせず、きちんと議論していくべきでしょう。

NATO加盟国のアジア版のようになることも一つの選択肢ですが、完全に「普通の国」になる必要はありません。日本は少し違っていてもいい。平和国家として、「これはやらない」と憲法に明記することも考えられます。

自衛隊の役割は何なのかも、根本的に考え直すべきです。国防、災害救助の支援、国際協力という三つの役割をこなしていくには、自衛隊は組織的にも、予算的にもすでに限界に来ています。防衛予算を倍にできるわけがない。

むしろ、海上保安庁をもっと拡充してはどうでしょうか。海保の船なら、相手もいきなり軍艦を出してくることはできません。海上警察力を強化すると同時に、海保と自衛隊との連携のあり方も検討すべきでしょう。

中国の状況なども考えると、米軍が日本に駐留を続けることは当面必要だと思います。日本だけでできることには、どうしても限界があります。とはいえ、基地は本来、日本が提供しているものです。全部米軍の都合に合わせるのではなく、「我が国の防衛戦略はこうです。だから基地の数や場所はこうしてください」と言える関係にしていかなくてはいけない。

*

1950年代に比べれば、米軍基地は大きく減りました。日本から注文をつけたからです。57年には岸信介首相がアイゼンハワー米大統領に、在日米軍の地上兵力を減らすよう要望しました。70年代には、関東地方の米軍基地を整理・統合する「関東計画」が行われました。しかし、いつからか注文をつけなくなり、米国に合わせるだけになった。基地もほとんど減らなくなりました。

しかし、明確な戦略をもって米国と議論していけば、沖縄の海兵隊撤退の可能性を含めて、基地のあり方を変えていくことはできるはずです。(聞き手・尾沢智史)

◇

佐道明広:1958年生まれ。専門は日本政治外交史。著書に「戦後日本の防衛と政治」「自衛隊史」「沖縄現代政治史」など。

(ニッポンの宿題)米軍基地のこれから 佐道明広2017.1.14

<(ニッポンの宿題)移民の受入れ方>

ダイバーシティ研究所代表理事の田村太郎さんがオピニオン欄で「人材、アジアで融通し合おう」と説いているので、紹介します。

(田村さんのオピニオンを1/08デジタル朝日から転記しました)

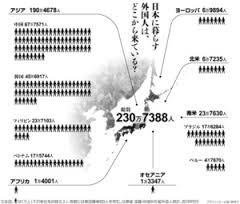

日本で働いて暮らす外国人が増えています。政府は移民を認めていませんが、国際的にみれば、移民同様の存在です。建前と本音を使いわける政策が続くなか、弊害も出ています。受け入れの是非を正面から議論するときが、すぐそこに来ているのかもしれません

■人材、アジアで融通し合おう 田村太郎さん(ダイバーシティ研究所代表理事)

格安航空会社の登場やインターネットの普及で、国境を越えるハードルがこの10年で下がりました。高い賃金より自分らしい生き方を求め、国を転々とする人もいます。移民という言葉ではくくれない、新たな人の移動が起きているいまこそ、アジア全体を視野に入れた議論を始めるときです。

国際的な人の移動の要因には、送り出す側の「プッシュ」と呼び込む側の「プル」があります。少子高齢化が加速する日本では「プル」は強まっていますが、アジア各国では経済成長で「プッシュ」が弱まっています。一方、欧州に移民が押し寄せているのは、中東情勢の不安定化により「プッシュ」が増大しているためです。

日本はもはやアジアで唯一の経済大国ではなく、外国人からみれば自国の何倍もの賃金をもらえる国でもない。門戸を開けば、人がわっと押し寄せると心配されたのは、もう20年以上前の話です。生活支援政策を充実させなければ、だれも日本には来なくなります。

少子高齢化は中国や韓国でも進んでいます。日本人の介護福祉士が国外へ働きに行くかもしれません。すでにフィリピンにはカナダなどの国々が、専門学校を作ってケア人材の確保に動いています。国際的に人材の奪い合いが起きているなか、アジア全体の少子高齢化を見据えた議論を、日本が呼びかけるべきです。

具体的には、ケアにかかわる資格をアジアで共通化し、先行して高齢化が進む日中韓と、まだプッシュの余力のある東南アジアとをつなぐようなしくみを作っていくことが考えられます。アジア全体でケア人材の育成に取り組み、融通しあう発想です。

*

地域に魅力を感じて根を下ろす外国人を増やしていく必要があります。様々な在留資格で来日し、永住資格を持つ外国人はすでに70万人以上いるわけですから、国には日本語教育の充実と、通訳や翻訳者の養成に本気で取り組んでほしい。

異なる人たちと接することに不安を抱くのは当然です。不安を減らすには、出会っていくしかありません。外国人に偏見があった人でも、○○さんと固有名詞でつながると意識が変わる例を、私は数多く見てきました。治安の悪化を懸念する声もありますが、外国人の犯罪検挙者数は減っています。

愛知県の県民意識調査では、はじめ外国人の存在を否定的に見る人が半数以上いたのが、生活支援や住民との交流を進めたところ、肯定的にとらえる人の方が多くなったという結果があります。

これまで外国人住民が増えても大きな問題が起きなかったのは、地域の人たちやNPO、自治体が熱心に共生に取り組んできたからです。こうした素地も生かしながら、「うちの街でチャンスをつかみたい人は、だれでも来てください」と自治体が競い合えば、地方創生にもつながります。

*

改めるべきは、外国人を単に安い労働力としてみなす発想です。外国人技能実習制度は、違法行為が後を絶たず、職業選択の自由もありません。国連や米国から長年、「人身売買」と批判されており、早くやめた方がいい。

子どものときに教室で外国人と机を並べた経験のある人が、社会で仕事を始めています。家庭科共修世代の男性は家事や育児の分担意識が高いと言われるように、外国人とともに育った世代では、日本社会の一員として外国人を迎え入れることに抵抗感のない人が増えていくでしょう。

漠然とした不安を理由に議論を避けるのではなく、アジア全体の変化を認識したうえで、受け入れの是非を冷静に話し合っていくべきです。(聞き手・北郷美由紀)

◇

田村太郎:1971年生まれ。阪神大震災を契機に多文化共生のための調査・提言活動を展開。復興庁復興推進参与も務める。

(ニッポンの宿題)移民の受入れ方 田村太郎2017.1.08

<(ニッポンの宿題)老いるニュータウン>

「泉北をつむぐ まちとわたしプロジェクト」代表)の石橋尋志さんがオピニオン欄で「楽しめる街、僕ら世代が動く」と説いているので、紹介します。

とかくニュータウンとは一過性で…放っておけばオールドタウンになる事例はことかきませんね。

(石橋さんのオピニオンを1/06デジタル朝日から転記しました)

高度経済成長期、ニュータウンは夢のマイホームの舞台として憧れの的でした。国土交通省によると、大小合わせて全国に2009あり、開発区域を合わせると大阪府とほぼ同じ面積になります。でも、造成開始から数十年がたち、街も人も老いてオールドタウンと揶揄されるところもあります。ふるさとがこの先も輝き続けるために、何ができるでしょう。

■楽しめる街、僕ら世代が動く 石橋尋志さん(「泉北をつむぐ まちとわたしプロジェクト」代表)

ニュータウンの再生に、絶対の正解はありません。あるべき姿の考えも、人それぞれに違うでしょう。私たち市民ができることは、可能性のある事業を取りそろえ、それが時流に合って「化ける」のを待つこと。これは、全国どこでも応用できることだと思います。

私が生まれ育った堺市の泉北ニュータウンは、1967年から入居が始まりましたが、他と同じく急激な高齢化が進んでいます。 堺市の予測では、2040年の高齢化率は45.4%。限界集落間近です。近年は若者世代が住みたいと思う、きれいでおしゃれな住宅が足らず、結婚を機に親元を離れる20代、30代の転出が目立ちます。人口は25年前のピークの16万5千人から、13万人に減りました。

住宅などハード更新は行政や住宅供給者の役割で、私たち市民はソフト更新の担い手という位置づけです。住んでいて楽しい、住民をひきつけるまちになるには、ソフトの力も欠かせませんから。市民自らがまちを再生する取り組み 「泉北をつむぐ まちとわたしプロジェクト」には20代から70代の53人が集まり、メンバーの6割以上を40代までが占めます。

*

若手が多いのは、堺市の担当者が3年前の最初の募集から、戦略的に動いたためです。市の広報誌で募集しても若者には届かないので、まちづくりのメールマガジンやフェイスブックを活用しました。会議は平日の夜か土日のみ。チラシ作りや採算の考え方、おしゃれな事業と感じてもらうための発信の仕方を学ぶ講座なども用意され、勉強を重ねています。

メンバーが街中を歩き回り、泉北の良さを再確認して事業のネタを掘り起こします。発案者がリーダーになって賛同者とチームを結成、議論しながら事業計画を組み立てる。秋に市民向けのお披露目会を開き、実際にイベントとして打ち出して反応を探り、これも踏まえて事業の可否を決める。これを、1年単位で繰り返します。

僕が直接かかわる「泉北レモンの街ストーリー」は、戸建て住宅の敷地が平均300平方メートルと広い利点を生かした取り組みです。庭にレモンの苗木を植えてもらい、まち全体を一大果樹園にする。収穫したら生や加工品で売り、収益は再投資に回します。 いずれ規模を広げて特産品として地場産業に育て、雇用も増やしたい。すでに「泉北レモン」で商標登録を済ませ、販路も複数、確保しました。

原則は「自分が楽しめる」「まちの課題を解決できる」「採算性があり事業が継続できる」の三つ。楽しいボランティアで終わるのではなく、持続性がポイントです。 メンバーは毎年追加募集し、すでに八つの事業が具体化されました。堺市はプロジェクトの大枠を示し、広報を手伝うだけで、各事業の企画と実行は市民の役目。補助金はいっさいありません。

*

ニュータウンの再生を考えるとき、意外に大きいのは親世代との意識の差です。

親世代は、緑が多く歩車分離が徹底し、徒歩圏で何でもまかなえる先端都市・泉北に憧れて移ってきました。だから古くなった住宅なども「入居時のピカピカの姿に行政の力で戻してほしい」という、リフォーム意識が強い。住宅街の各所に働く場をつくるような、まちの形を変える「リノベーション」には抵抗があります。

逆に、生まれ育った僕たち世代は、あまり抵抗がない。しかも、子ども時代をともにしていて仲間意識が強く、協力関係が築きやすい利点もあります。

だからこそ、僕たち世代が主体になり、より若い世代までもが住みたいと思う、時代にあったまちづくりを担っていかなくては、と考えています。(聞き手・畑川剛毅)

◇

石橋尋志:1978年生まれ。大学卒業後、泉北に戻り、夏祭りや地域イベントなどの市民活動に携わる。地元工務店の営業職。

(ニッポンの宿題)老いるニュータウン 石橋尋志2017.1.06

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 特撮について喋ろう♪

- 映画「ボルテスVレガシー」

- (2024-10-30 13:16:07)

-

-

-

- 映画作品紹介(楽天エンタメナビ)

- 【映画】 ソー:ラブ&サンダー 感…

- (2024-10-31 21:22:46)

-

-

-

- 今日見た連ドラ。

- カムカムエヴリイバディ NHKドラマ…

- (2022-01-28 23:32:16)

-

© Rakuten Group, Inc.