全4928件 (4928件中 1-50件目)

-

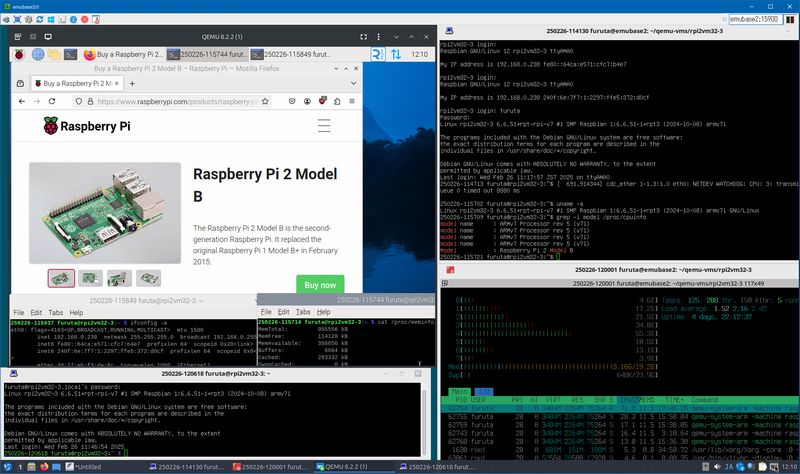

QEMU で Raspberry Pi OS trixie (Debian13) を動かす - watchdog を止めて console mode で起動する様になった

Raspberry Pi OS が更新されて Debian 13 "trixie"になった。QEMU 上で上手く動かせていない。今のところ console mode で起動する様になった。対応作業の途中経過はgithub qemu-raspberrypi の follow-trixie に入れてある。状況と課題を挙げる。device tree を修正して watchdog を止める必要がある (修正 diff), (修正後の source), (修正後の device tree blob (表示はできないと思うので download をして下さい))上記に伴い shutdown をしても QEMU が終了しなくなった。watchdog driver が shutdown driver も抱えている。GUI desktop が動かない。/dev/fb0, Xorg driver 周りの問題だと思う。原因を特定できいない。最新の QEMU 10.1.50 を使わなくても動くのか?あー、bookworm (Debian 12) から kernel, initrd, kernel module だけ持って来る?

2025.11.21

コメント(0)

-

Redox OS を試してみる - 仕様説明不足・不具合でやる気ゲージがすぐに 0% になる

Redox OSを試す。動機はごく単純に rust で書かれた OS に対する興味だ。試し始めてすぐに「使えない」という結論になった。ここからは自分で可能な試行と解釈の結果で書いていく。他の人と意見が合わないかもしれない。まず現実的に実行可能な環境はQEMU Emulator 一択 (リンク先は Running Redox in a Virtual Machine - Redox OS)だ(Redox OS を QEMU にインストールしてみた結果をまとめたページへのリンク)。実マシンで動くとの説明は「そうかもしれないけれど」という疑問がある。試した結果、PS/2 Keyboard(US 配列限定), Mouse でのみ操作可能 (USB HID をサポートしているとの説明に対して、動いた環境は無かった)HDD/Optical drive の IDE 接続は ISA BUS address 空間に配置されている H/W だけ動作する(PCI Bus Configuration Register で配置情報が得られる I/F はサポートしていない。ソースコードを見る限りレジスタが Memory Mapped になっているのは非対応)SATA 接続の HDD は認識しないか認識・読み込み途中でハング(恐らくアクセスタイミングや手順に問題がある)サポートしているネットワークカードはRealtek RTL8139, Realtek RTL8168, Realtek RTL8169, Intel 82543GC, Intel 82540EM, Intel 82545EM, Intel 82573L, Intel 82579V だけだ。Realtek RTL8139, RTL8168, RTL8169 系列の OEM VID:PID や互換/クローンチップはサポートされていない(この様に判断した8139 driver と8168 driver のリンク)。Intel NIC も大雑把に e1000 系列であってもサポートは限定的だ(e1000d driver のリンク)ほぼ骨董品になってしまった PC, Keybpard, Mouse, NIC, IDE-HDD, IDE-Optical Drive を見つけて動かすしかない。骨董品が見つかり揃ったったとして、絶望的に Live USB Memory や CD-R(他の光学媒体も同様) の読み込みが遅い。精々 1 ~ 3Mbytes/sec の読み込み速度で live image を主記憶に読み込む。600Mbyte 程あるので、(linux で言う所の kernel + initrd) 起動だけで 3 ~ 10 分程度待たされる。それで起動すれば良い。大抵は HDD を認識したところでハングするか、起動まで漕ぎつけたとして、インストール先の HDD が見つからない。普通の人なら、窓から投げ捨てるだろう。自分はこの時点でやる気ゲージが 50% まで落ちてしまった。VirtualBox を普段使いしている人もいるかもしれない。VirtualBox は使えない。実マシン同様にHDD のアクセスに問題が有り(リンク先はログ、末尾に VirtualBox が検出した問題が記録されている)(VirtualBox は実マシンで起こりえる問題も厳密にエミュレーションしていると思われる)、Frame Buffer 書き込みで CPU cache 制御の問題も露見している様に見える(こちらも厳密エミュレーションなのだろう、そして実マシンで起動のための読み込みが遅いのも cache 制御に問題が有りそうだ)。QEMU で動かすことに辿り着き、試しにプログラムを動かしてみる(リンク先は試したプログラムのソースコード)ことにした。rust で書かれた OS には失礼だとは思いつつ C 言語と bash を使う。必要な package を GUI の cosmic-terminal ウインドウで sudo pkg install git gcc13 gnu-make gnu-grep と入力してインストールする。Page fault: 000000000000000C USRFLAG: 0000000000010297CS: 000000000000002bRIP: 000000000061ad77RSP: 0000000000d61e00SS: 0000000000000023FSBASE 000000000023e000GSBASE 0000000000000000KGSBASE ffff80007fc64000RAX: 0000000000000001RCX: 0000000000000000RDX: 0000000000000000RDI: 0000000000000004RSI: 0000000000000000R8: 0000000000000000R9: 000000000061ad70R10: 0000000000000001R11: 0000000000000246RBX: 0000000000000004RBP: 0000000000000010R12: 0000000000d61e60R13: 0000000000000018R14: 0000000000000001R15: 0000000000000000 FP ffff80000f02fe80: PC ffffffff8007c115 FFFFFFFF8007BF40+01D5 kernel::arch::x86_shared::interrupt::exception::page::inner FP ffff80000f02ff50: PC ffffffff80078e87 FFFFFFFF80078E50+0037 kernel::arch::x86_shared::interrupt::exception::page 0000000000000010: GUARD PAGEいきなり segmentation fault ですか(メッセージに UNIX 伝統の segmentation fault は含まれない。とは言ってもアドレス 0x000000000000000C って NULL pointer で指した構造体メンバーのアドレスだと思う)。え? rust で書いて segmentation fault ってあるの?なんだかなぁ... この問題は QEMU の monitor/terminal 混合ターミナル(Linux を動かすと serial port の tty になる疑似端末)で 操作すれば解決した。やる気ゲージ 20% down。Linux 上で一通り動作確認してたのですんなりコンパイルができて、動くかと思っていたら、コマンドライン解釈に問題がでた。getopt() が動作しない。何かの error return とか、"Not Implemented" の様なコンソールメッセージを出力するのかと思っていたら、沈黙をもって動作しない。うん、ここに辿り着くまでに次のような未実装メッセージを散々見ている。example 1: setsockopt(23, 1, 9, 0x20c7e0, 4) - unknown optionexample 2: relibc getgroups(65536, Pointer { addr: 0xd5a0, metadata: 65536 }): not implementedexample 3: relibc getrlimit(7, 0x7ffffffffba8): not implementedやる気ゲージ 10% down。ああ、普通に動いていない環境なんだ。普段使いは JP keyboard なので、US keyboard 入力を強要する GUI にも不満が溜まる(keyboard driver を見ると layout は hard coding だし JP layout は stub すらない)。急遽 getopt() の簡易代替実装をする(ソースコードのリンク)。コンパイルも通ったし、実装した個別のコマンドも動くようになった。test loop が回りだしてしばらくすると、kernel panic が起きる(起きなくても loop が途中で動かなくなって、UNIX で言う所の kill -HUP $pid をしないと終了しない)。できることは QEMU 毎終了するだけだ。KERNEL PANIC: panicked at src/memory/mod.rs:954:9:allocator-owned frames need a PageInfo, but none for [frame at 0x7ffffffffffff000] FP ffff800016caf730: PC ffffffff80050e55 FFFFFFFF80050CD0+0185 kernel::panic::panic_handler_inner FP ffff800016caf820: PC ffffffff8004ef39 FP ffff800016caf830: PC ffffffff800a732f FP ffff800016caf860: PC ffffffff80075d90 FFFFFFFF80075AF0+02A0 kernel::memory::deallocate_p2frame FP ffff800016caf8f0: PC ffffffff8001d2ae FFFFFFFF8001CAC0+07EE <kernel::context::memory::AddrSpace as core::ops::drop::Drop>::drop FP ffff800016cafac0: PC ffffffff80033b1c FFFFFFFF80033B00+001C alloc::sync::Arc<T,A>::drop_slow FP ffff800016cafb30: PC ffffffff80049d8f FFFFFFFF80049720+066F <kernel::scheme::proc::ProcScheme as kernel::scheme::KernelScheme>::close FP ffff800016cafc40: PC ffffffff800968ea FFFFFFFF800964B0+043A kernel::context::file::FileDescription::try_close FP ffff800016cafcd0: PC ffffffff80096464 FFFFFFFF800963A0+00C4 kernel::context::file::FileDescriptor::close FP ffff800016cafd40: PC ffffffff80066baa FFFFFFFF80066A30+017A kernel::syscall::fs::close FP ffff800016cafd70: PC ffffffff8006b2c3 FFFFFFFF8006AEF0+03D3 kernel::syscall::syscall FP ffff800016cafea0: PC ffffffff8005f6ee FFFFFFFF8005F640+00AE __inner_syscall_instruction FP ffff800016caff50: PC ffffffff80058693 FFFFFFFF80058650+0043 kernel::arch::x86_64::interrupt::syscall::syscall_instruction 0000000000000000: GUARD PAGECPU #2, CID 0xffffff7f801b7f20NAME: /usr/bin/tr, DEBUG ID: 825SYSCALL: close(8)HALTpipe line / redirect で繋いだ file descriptor の close() で問題が起きる?と言うことは、file descriptor で参照するかその操作で更新する情報の reference counter が不正操作されるか、そもそも up / down が必要な処理が抜けているか余計なのか。あれ、rust って Rc<> とか Arc<> とか有るんじゃなかったの(kernel 用に再実装するとして設計思想的に強要されるやり方では)?ここまできてやる気ゲージは 0% になった。他にも一々 UNIX 系 command とコマンドラインの使い方が違うとか、おせっかいすぎる completion とか、不便は微塵も感じていなかったことが変わっている。変えた意図を汲めないことが多い。rust への理解は殆どない。それでもRedox OS を実装している rust のソースコードを眺めて思う。rust を使えば Linus 氏程の才能が無くても安全かつ安定して動く kernel を書けるようになる訳では無いと。

2025.11.04

コメント(0)

-

Metronix model 521C のコントロール基板 - トランジスタが一直線に並びつつまとまった配置

久しぶりに Metronix model 521C のことを書く、前回は入手した 4 台の様子とシミュレーション用の回路図について書いた。改造を元に戻すために Unit #1 (前回の日記参照) の基板を取り出して調べたときの記録を書く。基板はトランスとスズメッキ線と単線を剥いた先で繋がっている。はんだごてを当てて外す。センタータップ付きの正負電源用 3 箇所(21, 22, 23)と、シールド接続(S1) の 1 箇所、計 4 箇所で接続されている。部品配置と機能の区分けは次の様になっていた。小信号用トランジスタを一直線に配置しつつも分かりやすいように纏まっている。上記画像の PNG 高解像度板おおよその動作確認用に各部 {GND, Ve6r5, Vee, Vref, Vc13r3, Vcc} の電圧を確かめる点を示しておく。画像に小さな札を振ってある。札の中の文字は端子を示す。基準電圧 GND は Model 524B と同様に (OUTPUT switch ON で) 正出力端子 と繋がっている。要注意だ。主電源の平滑回路の電圧は、1000uF 50V (世代によっては 2200uF かもしれない) 大型電解コンデンサの両端電圧で示した。32.6V である。綺麗な配置よりは、熱結合にもう少し気を使っても良かった様に思う。シルクハット型トランジスタは貼り合わせや海苔巻き作りは難しいか...基板のパターン面画像も撮影した。パースを修正して部品を書き込み、隠れてしまったパターンを書き足してある。試行錯誤しながら部品を書き込んでいるので間違いがあるかもしれない。部品面から透かして見たのと同じになる様に鏡像反転した画像3次元空間での回転のみ掛けた画像故障したら部品交換するのかなぁ... それとも今時の素子で作り直すのか...

2025.10.22

コメント(0)

-

Metronix model 521C 18V 0.8A 電源 - i代目 x2, i+1 代目 x1, i+2 代目 x1 で 4 台

Metronix model 521C をオークションで 4 台手に入れる。3,000円、安かったのには理由がある。下の画像を良く見ると判る様に改造されている。道理で入札競争が起きない訳だ。Unit #1, #3, #4 が改造されていた。#1, #3, #4 の出力電圧は 最大 3V ~ 3.5V、Unit #1 の最大電流は 30mA だった。#4 には 20V 電圧計が付いている。ツマミを回しても最大 3.5V だった。半導体類は全てディスクリートで構成されている。改造の種として好適だったのかも。最大電圧 3V ~ 3.5V, 電流 30mA 程に制限して何に使ったのだろうか?メッキに使っていた? 最大 30mA のユニット #1 はスプーンから弁当箱程の大きさの試作金物向けかな。背面にヒートシンクと TO-3 パワートランジスタを背負ったお決まりのデザインだ。昭和な安定化電源が背負うトランジスタの金属ケースは GND (ケースあるいは負側端子) と同電位ではない。うっかり金属パネルや支柱に触れるとショートする。トランジスタは Toshiba 2SD211-Y または NEC 2SD287 だった。名前は同じ Model 521C なのに部品が違う。改造の際に差し替えた?差し替える積極的な理由は無いと思う。そう言えばヒューズが無いのか... 中を確認するとスイッチを間に挟んで商用電源線はトランスと繋がっていた。ヒューズは中にも入っていない。昭和 40 年代的な設計だなぁ...1 次側トランス端子は左右に分離して配置、ケース内商用電源直通配線の短絡もほぼ起きない、2 次側短絡の場合ダイオードブリッジがいずれオープンに至るから大丈夫ということ?先にMetronix model 521C を LTSpice でシミュレーションするための回路 (リンク先は ZIP File)を出しておく。Metronix 521C LTSpice circuit PDFUnit #1 を元の仕様に戻すときに調べて回路を起こした。Unit #1 ~ #4 の違いは汲み取っていない。Model 521C の回路と次の様な違いがある。V1, V2, V3: トランスの代わりに交流電圧源を配置D3, D4: 実測値に近いツエナー電圧のダイオードを選択J1, R8: J1 に J201 を使ったので Q5, Q8 の Emitter 電流を近づけるため R8 を 2.7kΩ から 3.3kΩ に変更Q1a, Q1b, Q1c: 2SD111-Y の代わりに 3 連の 2SCR586D3 を充てるR3, Vcc, Vc13r3: CC 動作時の出力リプル低減のため R3 の電源ラインを Vcc から Vc13r3 へ変更、Q2.Collector に掛かる電圧値を調整するため R3 の抵抗値を 1kΩ から 470Ω へ変更半導体全般: LTSpice で使える素子に置き換えCapacitor ESR: おおよそ妥当な値を設定Rvm, Rcm: Rvm=電圧計、Rcm=電流計 内部抵抗は仮の値Qload, Iloadgen: 出力端子に繋いだ仮の負荷Model 521C により近いシミュレーションをする場合は、回路を修整して欲しい。Unit #1 から Unit #4 の制御基板を見ていく。Unit #1 は仕様を元に戻した後に撮影した画像だ。字幕 Revert mod 付近に写る皮膜塗装が緑色の抵抗が戻した部品である。20Ω から合成抵抗にて 1.5Ω に変更してある。他の Unit を見るとこの抵抗は 1.6Ω だった。E6, E12, E24 系列に 1.6 は無い。特注部品だと思われる。1.5Ω でも仕様実現できるはず。1.6Ω にした理由はModel 524B の回路 (リンク先は Model 524B の日記)を比例的に小電流化したしたためと思われる。Model 524B は電流検出抵抗に 0.8Ω を使っている(2 個のトランジスタ並列で使用して、各列で 0.8Ω を使っている)。Unit #2 は Unit #1 で調整がしづらい問題を改善したのか半固定抵抗が縦型になっている。部品配置変更と、出力側のダイオードブリッジを大型の物に変更したようだ。Unit #3 は部品グレードが高めだ。Reference 電圧源用途と思われるツエナーダイオードが金属缶封止、温度変化を気にしてか金属版抵抗を使用、帯域制限コンデンサにスチロールコンデンサを使用、ここまでするなら注力する箇所を増やしても良いと思う。恐らく Unit #3 は Unit #1, #2 よりも先に作られた初期型だと思われる。Unit #4 は Unit #3 と大きな差は無さそうだ。Model 521C は上位仕様の Model 524B (リンク先は Model 524B の日記)とよく似た設計だった。次の日記: 基板上の部品配置

2025.10.06

コメント(2)

-

Kingston OM8TAP4512K1-A00 512Gbyte NVMe SSD の転送速度 - 連続書き込み速度が 38Mbytes/sec 程に落ちてしまう

パソコン工房 iiyama Style-S PC に入っていた DDR4 DIMM Kingston CBD32D4U2S1MF-8 をテストした日記の続き、NVMe SSD も Kingston 製 OM8TAP4512K1-A00だ。Kingston OM8TAP4512K1-A00 の説明を読んでみると産業用途とある。ソフト屋さん的に言うと「組み込み」だ。特定の OS とアプリを変えること無く稼働日に決まった時間だけ動かし続けるコンピュータで使うことを前提とした SSD だ。旧モデル、プロトタイプ、あるいはシミュレーションによって、単位時間当たりの Read/Write 転送サイズ、転送量、頻度などを見積もり、性能、寿命が十分かを評価して使う。販売後どのように使われるか分からない PC に組み込むのは用途が合わない。Digikey のサイトに Kingston OM8TAP4512K1-A00 のデータシート がある。Linux で採取した dmesg の出力と、nvme id-ctrl の出力を照合して、関心がある構造と性能を抜き出すと次の様になる。ItemValueControllerTC2201Buffer MemoryUse 64Mibytes from Host Memory (HMB)Flash MemoryKioxia BiCS6 QLCChannels4Sequential Read5900 MBytes/sSequential Write3700 MBytes/s4K Random Read (QD32)550K IOPs4K Random Write (QD32)630K IOPsTBW (Terra Byte Written)160 TBWOM8TAP4512K1-A00 のシールを剥がさずに隙間から覗いた確認では D-RAM チップは搭載されていなかった。データシートに Host Memory を使用する (HMB) と書かれている。いわゆる "D-RAM less" と呼ばれる構成だ。less と言っても、Host Memory の一部を占有して動く SSD だ。もう一つ気になるのが TBW だ。総容量の約 312 倍を書き込むと寿命が来てしまう。「データ書き込みが少ない産業用途」と言う説明の背景だろう。オークションでよく見る SSD は総容量の 20 ~ 50 倍程度書き込んだ品が多い。出品前にチェックして選別しているのか、それとも平均的な運用終了までの総書き込み量なのか。運用終了までの総書き込み量だとすると総容量の 300 倍を越えているのであれば Style-S の構成部品として十分と考えているかもしれない。出品者の殆どが SSD でも総使用時間を重視してオークションの値付けをしている。SSD でどのくらい使い込んだかの指標は総書き込み量なんだけどな... 自分は HDD 感覚の取引は選択優先順位を下げている。速度テストの話に入らないと...自分で作った sequential read/write, random read/write性能を測るツールを使う。よく使われる CrystalDiskMark と比べると重いテストだ。Linux (lubuntu 24.04, Main memory 40Gibytes, 詳細は dmesg 出力を参照) で測定する。OM8TAP4512K1-A00 を ext4 でフォーマットし、テストファイルサイズは 400Gibytes だ。測定結果から ほぼ全体が入る様にプロットしたグラフ と sequential read の低速部分の詳細が判る様にプロットしたグラフ の 2 つを作る。sequential read の低速部分の詳細が判る様にプロットしたグラフは sequential read の結果と sequential write の書き始めの転送速度が高い部分のプロットがグラフ外になるのでプロットされていない。Trim 直後の sequential write の速度を見てみる。400Gibyte の 8% 程度を書き込むまでは 2.55Gibytes/sec を越えている。主記憶 40Gibytes 一杯まで cache される範囲だ。PC 全体での速度上限でもある。ちょっと低い気もする。cache されつつも SSD への書き込みは始まっている。HMB 構成で読み込み、書き込み量とも 2 倍になっているのが原因? 25% 程(100Gibytes)を書き込むまでは 2.4 ~ 2.45 Gibytes/sec を維持、SLC cache が効く範囲と思われる。25% 以降は速度低下する。グラフを拡大する。77 ~ 78Mbytes/sec 程度に書き込み速度が落ちている。上位グレード SD card あるいは PC 用途 HDD 並みの速度だ。Random read/write 後の sequential write 速度は 38Mbytes/sec まで落ちる。速度低下の主因は Erase 処理が加わったと考えられる。Random read/write 後の sequential read 速度は 1.5Gbytes/sec 程だ。データシートスペック速度の 21% だ。dmesg の出力に 31.504 Gb/s available PCIe bandwidth, とあるのが理由だと考えている。31.504Gbits/sec なので、約 3Gbytes/sec ある。その半分だ。HMB への書き込みと system call で指定した read 領域への書き込みが平行して行われているのでは?と考えている。1.5Gbytes/sec あればネット閲覧、文書(校正補助付き)、集計作業、20 page 程度の発表資料作成の様な普段使いで不満を感じることは殆ど無い。数百ページある PDF 検索、AI 要約で「もう少し早ければ」と思うくらいのはず。Random read/write の write 速度を見てみる。100k ~ 100M byte の範囲で 18Mbytes/sec ~ 140Mbytes/sec だ。高頻度で 70M ~ 140M bytes/sec になる。100kbyte 未満の書き込みは速度低下する(後述する 100 IOPs 程度のスループットが原因)。自動保存機能が働く度に瞬き程度の引っかかりを感じる程度か。興味深いのは 128Kibyte 以上の書き込みになると、おおよそ 36Mbytes/sec に収束することだ。消去込みの QLC 書き込みになる? Controller 内の書き込み・消去並列動作のためのリソースが少なめなのかな?IOPs を見ていく。300kbyte 未満の書き込みで 100IOPs 前後になる write が目立つ。最高 IOPS は 40k IOPs 程で希に見られる。データシートスペックに一桁足りない。スクレイパー (SLC → QLC, Error Collection, 保留していた Erase, その他 house keeping) を動かす周期動作起動か、loop で while (!Emergency()) {if (IsRequestsPending()) {DoRequests()} else {DoScrapeUntilTimeOut(time)}} の様な動きでもしているのだろうか?100IOPs 前後になる挙動は read でも目立つ。最高 IOPs は 5k IOPs でこれも出現率が低い。random read/write の read 速度は 10Mbyte 以上の書き込みでおおよそ 520Mbytes/sec だ。希に 1Gbytes/sec あるいはそれを越える速度が出る。SATA 接続の SSD ほぼ変わらない。DRAM less 故に (Controller → HMB), (HMB → Controller), (Controller → read 領域) という転送を順次行い、速度が出ないのだろうか。HMB ←→ Controller 間の転送が PCIe のバンド幅上限の速度と一致し、Main Memory Controller の調停か一切発生せず、順次行う転送間の時間が 0s だとすると 1Gbytes/sec 出ても良いはず。何かの調停か、Controller - NAND 間の複数 channel 面揃え待ちで 1Gbytes/sec を定常的に出せていない?Linux kernel の cache を使う O_DIRECT flag 無しのアクセス時間について軽く触れる。200Mbyte を越える read でアクセス時間が 100 秒を越える場合が出てくる(write だと 300Mbyte を越える場合)。こうなると Kernel source からの full build, Android の source code からの full build, 組み込み開発での yocto project full build をすると build が失敗するか途中でハングする。ソフト開発ユースケースで見られる失敗、ハングは「普段使い」ではほぼ経験することはないはず。大規模 update、大量の画像変換、操作ログを保存しながらのゲームプレイの様な一歩踏み込んだ使い方や状況で問題を経験するのかも。一回のテストで寿命(TBW)の 2.2% を書き込む。テストを続ける?うーん。では運用に入れる?うーん。

2025.10.01

コメント(0)

-

Kingston CBD32D4U2S1MF-8 再現性の無い FAIL - パソコン工房 iiyama Style-S PC に入っていた DDR4 DIMM module

日記の間隔が開いている。健康を損ねてしまったのが原因だ。体調は今も変化し続けている。収束したら状況について書くかもしれない。パソコン工房 iiyama Style-S PC の拡張性確認 の続き、8Gibyte DDR4 DIMM module Kingston CBD32D4U2S1MF-8 (リンク先は型番読み取りページ) を Passmark memtest86 でテストした。本体から抜き取らずにそのままテストすると PASS する。問題ない。型番を調べるとリテール(小売り)商品では無い。組み立て業者向けだと思われる。型番の説明に "Designed in" とある。トレイ詰めで取引されて、保証対応は業者という性格の商品?DIMM module は16Gibit チップ (リンク先は Micron partnumber D8CJX を decode)を 4 個使って構成されている。アドレスバスの負担は小さくなっているはず。今は 8Gibyte もあれば Windows11 で操作に難を感じる様なことはない。BTO で組み立てられたそのままであればテストは PASS しているのだ。もともと今のうちにメモリを増設するつもりだった。SSD の摩滅(積算書き込み量)も減らせる。抜き取って 16Gibyte x 2 に増やすことにした。抜き取った Kingston CBD32D4U2S1MF-8 を別の PC に入れて Passmark memtest86 でテストする。8Gibyte x 4 枚構成のうちの 1 枚として組み込んだ。FAIL した。Test 7 で FAIL している(Test 1 ~ Test 6 では FAIL していない)bit 2 で 0 to 1, と 1 to 0 のデータ反転が起きているアドレス 25xxxxxx{4, C} で FAIL (x 部分をもう少し詳細に見ると固定されている bit があるかも)Bank を構成する D-RAM cell array のうち sub array (通称は無いようだ。sub row driver, 1st sense amp で仕切られる領域)に問題が有った場合にこのような FAIL が出る。必要条件なので他の場合の可能性がある。FAIL は単発だった。続けてテストすると PASS している。テスト 3 回目、PASS した。壊れかけ?暫くは使えるかもしれない。経験的に希な FAIL を起こすようになったメモリモジュールは、使用頻度が少なくても 2 ~ 5年 程度の経年で連続的な FAIL を起こすようになる。8Gibyte x 4 の組みができると思ったのに... もう 1 枚買うか。

2025.09.21

コメント(0)

-

パソコン工房 iiyama Style-S PC - 2.5inch SSD 2 台を後から足せそう

前の日記で「足」を付けたパソコン工房 iiyama Style-S PC AMD model の拡張性を見ていく。着荷から 1 ヶ月経(購入手続きから 1ヶ月半)っているので現行モデルと若干の差が有ると思う。サイドパネルは CPU 付近に広い面積でパンチング穴が並ぶ。ネジ止めとなっていてる。中のベイ、スロット蓋などももネジ止めになっていてる(スロット蓋は要パンチアウト)。#2+ ネジ回しが必要だ。自分は要ツールで構わない。サイドパネルを開く、無理なく組み立てられる様に配置されている印象だ。M.2 SSD 交換、電源線を引き回さなくても良い PCIe カード増設は、内部金物類を外さなくてもできる様になっている。メモリ交換、増設をする場合は上の画像に写るフロントベイ金物を外した方がやりやすいと思う。稼働中に 1, 2 回はありそうな保守・増強は多少の手間を掛けるという考えだと思う。電源は Enhance ENP-8240-001 (400W FLEX-ATX)だ。詳細な仕様は Mechanical Drawing, Full Spec Download からダウンロードできる。ケーブル類はカスタマイズや切り取りは行われていない様に見える。フロントパネルを止めている爪を丁寧に外す。フロントベイ金物を止めているネジが見える。配線の長さは余裕がある。コネクタを外さなくても作業できる様になっている。フロントベイ金物は 2 つのネジで止まっている。1 直線に並ぶネジ止め箇所だ。振動の大きい 2.5ihch HDD は防振対策が必要かもしれない。このベイに 2.5inch SSD/HDD の止め穴が開いている。フロントベイ金物を外してひっくり返すといくつかのネジ穴と折り曲げで立てられたスタンドが見える。ここに 2.5inch SSD/HDD がどのように取り付けられるかは後で見ていこう。フロントベイ金物の下で SATA 電源コネクタ、ペリフェラル(IDE 電源コネクタ)を余らせている。ケース内の広い範囲に届きそうな長さだ。リベットで取り付けられ L 字に曲げられた金具のエッジが剥き出しなので心配であれば、テープ張りなどをしてケーブルが直接接触しない様にした方が良いかもしれない。この金具に開いているネジ穴の目的は分からず。ケーブル止め?フロントパネル取り付けのカードリーダーかスピーカー止め?フロントベイ金物と 2.5inch SSD を合わせてみる。2 台取り付けか 1 台取り付けを選べる。下の画像のように折曲げで立ててある穴位置と SSD の側方のネジ穴が合わないかもしれない。絶縁か防振版を挟んで取り付けると合うのかもしれない。軽い SSD なら底面ネジ止め 2 箇所で十分だと思う。1台取り付けも可能だ。こちらは底面ネジ 2 箇所と側面ネジ 2 箇所で止められることを確認した。HDD 取り付けを想定していると思われる。UEFI 設定をみると SATA ポートは塞がれていない様に見える。ASROCK B550M PRO4のマニュアルと見比べて SATA の設定に差は無い (NVMe 周りの設定が追加で配置されている)。DIMM memory と NVMe SSD をちょっとだけ見ておこう。長くなったのでこれらの評価は別の日記(DIMM 評価の日記)にしようと思う。BTO サイトを運営するパソコン工房は DIMM memory と NVMe SSD のメーカー、製品は「選べない」ことになっている。自分の手元に来た例だと捉えて欲しい。最小構成 8Gibyte 1 枚で購入した。使われていたのはKingston CBD32D4U2S1MF-8 (リンク先は型番を読み取るページ)だった。別のものに入れ替えた。BTO で組み上がった状態で Passmark Memtest86 を PASS している。そのまま使えばば問題ない。外して別の M/B で 8Gbyte x 4 枚組の 1 つとして使ったら FAIL した(想定された使い方では無い)。NVMe SSD も最小構成 512Gbyte で購入した。Kingston OM8TAP4512K1-A00 だった。こちらも別のものに入れ替えた。この SSD は「データ書き込みが少ない産業用途に適した安価なストレージソリューション」だ。「産業用途」というのはアプリの入れ替え無し、ほぼ毎日同じ動作の繰り返しを前提として書き込み寿命を予測して「保守・交換予定」まで十分稼働可能だと見込んで使うということだ。普通の PC で使う事は想定していない。性能測定は別の日記に書こうと思う。連続書き込みで高速 SD card に負けてしまう書き込み速度 (40 ~ 45 Mbytes/s) になる。BTO であれこれ悩んでいて、ふと「最小構成にして要求が高い部分は自分で部品を選ぼう」と思ったのが結果として良かったのかも。続きの日記: Kingston OM8TAP4512K1-A00 512Gbyte NVMe SSD の転送速度

2025.09.08

コメント(0)

-

パソコン工房 iiyama Style-S PC - 足を取り付ければ性能は 100% になるはず

パソコン工房 iiyama Style-S BTO PC の AMD Ryzen 5 5500GT 搭載モデルを買う。母の PC を Windows11 に移行するためだ。試運転・初期設定を行っている最中に底面の通気口からの排気が十分にできていないと考え足を付けることにした。内部と詳細は別の日記で見ることにしようと思う。正面・背面はごく普通の Micro-ATX マザーボード対応小型 PC に見える。バックパネル開口部がありマザーボードのコネクタ配置に合わせてパネル入れ替えができる。UEFI(BIOS) 画面をチラ見する。マザーボードは ASROCK B550M PRO4 を使い。カスタマイズがされている。起動ロゴ入れ替え、Windows と Office ライセンス認証のための BTO メーカー識別番号と固有番号書き込みがされていると思われる。UEFI(BIOS) Update をすると、識別番号や固有番号を消してしまうかもしれない。縦置きで使うとファンは底面にくる。電源ユニットのファンだ。底面にゴム足が付いている。厚さは 1 ~ 2 mm 程度だろうか?画像を良く見ないと分からない程度で写る厚さだ。十分な空気の流路を確保しているとは思えない。幅 24mm x 厚さ 6mm x 長さ 600mm の角材を切り出して、足を作ることにした。ケースの幅に合わせて採寸する。20mm 幅で切った部分は木工用ボンドで両端に 2 個づつ貼り付け積み上げる。iiyama Style-S BTO PC の排気を良くするために取り付ける足の図面ホームセンターの加工場で切り出して貰った。カットラインが多いので加工費が嵩む。この程度なら自宅でも切り出せるだろう。足を両面テープで貼り付ける。縦置きすると次の様になる。ゴム足はそのまま残して、内側の位置に貼り付けてある。排気流量が多くなるので、排気騒音が大きくなる。それでも気にならない程度だ。メモリ追加、PCIe カードを付け足し、USB HDD/SSD を取り付けて電源出力が必要になった場合に安定性・寿命の伸びとして性能向上を感じると思う。パソコン工房 iiyama Style-S SSD ドライブ拡張性を見てみる

2025.08.21

コメント(0)

-

OMRON BY50S バッテリ交換ランプ点滅状況で落雷があり瞬時電圧低下 - 負荷に繋いであった PC の電源が落ちてしまった

昨日 8/18 午後 15 時少し前より落雷を伴う激しい雨が降り出す。送電線が配電線に落雷が何回かあり、瞬時電圧低下が起きた。周波数に瞬間的な変動、あるいは電圧に瞬間的な低下が記録されていた。これらのうち、どれかの 1 回で OMRON BY50S の負荷に繋いであった PC の電源が落ちてしまった。恐らくは、14:56:30 頃に記録された変動だと思う。自分が悪いのだ。バッテリ交換ランプが点滅状態だったのを放置していた。交換用のバッテリは手配済みだった。瞬時電圧低下程度なら、へたったバッテリでも持つだろうと思っていた。ダメだった。バッテリ消耗を検出した場合は、バッテリに切り替えないように制御されているのだろか?2 代目のバッテリは 2 年半持たなかった。2023/3/1 に交換して、2025/7/15 にバッテリ交換ランプ点滅が始まる。落雷が起きなくなるまで待つ。交換中に落雷で感電や爆発で怪我はしたくない。また PC が落ちるのは仕方が無い。バッテリの持ちが悪いので、6mm 厚の角棒を足として本体に取り付ける。浮かせて放熱をよくすることにした。うーん、UPS 本体も寿命なのか... 手配した交換バッテリの箱を開けたら UPSを長期間使用されているお客様へという冊子が入っていた。BY50S は気温 25 ℃にて設計寿命 7 年とのこと。25 ℃より気温が高い状況の方が長い。買ったバッテリの寿命前に本体寿命が来るの?

2025.08.19

コメント(0)

-

ポリスイッチは難しい素子だよなぁ - スイッチのようには切れない定電力素子

JR 東日本の発表資料 山形新幹線 E8系車両故障の調査結果と対策及び今後の運転計画について を読んでみた。画像に「保護素子」として写っているのはポリスイッチの様に見える。この素子の定数を変更して対策したと書いてあった。「ポリスイッチ」は商標名で他には "Everfuse", "Resettable Fuse" と言った呼び方がある。ここではこういったデバイスの総称として「ポリスイッチ」を使う。ポリスイッチは難しい素子だと思っている。「スイッチ」「ヒューズ」という言葉が入るので「切れる」というイメージを持ちやすい。これらは Positive Temperature Coefficient(PTC) device に分類され、正の温度係数を持つ抵抗器と考えた方が良い。「切れない」のだ。定数は周囲の温度、風の当たり方で大きく変わる。室内でファンなどの送風機構が無いセットの中であれば定数変化範囲は見込みが付きやすい。新幹線の床下設置で外気・強風に曝される環境で使いこなせるのだろうか?というのが率直な感想だ。とは言っても自分はポンポンとお気軽に使っている。FG085 MiniDDSkit の波形を見てみる では電源 ON 時の突流防止素子として使った。身近にあるパソコンの USB VBUS 電流制限素子としても良く見られる。前置きが長くなってしまった。Everfuse (ポリスイッチ と同様な機能の部品) で少し遊んでみよう。先の画像に見られる 3 個並びの茶色い円盤形部品は Polytronics RLD60P110XF と思われる部品(ジャンク袋から収集した部品)だ。主な定数は Ihold=1.10A (保持電流), Itrip=2.20A (トリップ電流), Pd_typ=1.5W (気温 23℃、気流無しでのトリップ状態消費電力), Rmin=0.15Ω (半田付け前、最小抵抗値) となっている。詳細はデータシートを見て欲しい。Ihold から Itrip の間の電流を流したらどうなるのだろう? RLD60P110XF のデータシートから引用したグラフを見てみる。Time to Trip Curve は 40 秒以上の部分を示していない。グラフを外挿した先、あるいはデータシートの隙間を突いてみる。次の様に直流電源の出力に直接繋ぐ回路で実験する。室温は 30 ℃、部品に風は当てない(肌で風は感じない程度)。電源出力は CV={5.0V, 4.0V, 3.0V, 2.0V, 1.0V}, CC=約 1.5A とする。電源出力を直接素子で消費させる荒っぽい回路だ。それでも数10時間程度のトリップ継続時間、100回 程度のトリップ繰り返しでポリスイッチが著しく劣化したり壊れたりすることはない。下の画像はテスト作業の様子を撮影したところ。見切れてしまっている。トリップを負荷電圧・電流が定常状態になった時点とすると、トリップするまでの時間は次の様になった。CV >= 3.0V では概ね 155 秒でトリップする。CV=2.0V で 168 秒、CV=1.0V で 308 秒でトリップする。CV x CC を Pd_typ 1.5W に近くなるように調整するとトリップするまでの時間が延びる。後で示す動画を見るとこの現象を理解しやすい。トリップ現象の始まりから高い消費電力で短時間のうちにトリップ状態に到達するかどうかがトリップ時間を決めている。トリップ現象の始まりから完全にトリップする間、回路は止まるか、動き続けたとして不可逆的な変化が起きないように設計する必要がある。トリップ状態になったときの電圧・電流をプロットすると次の様になる。室温 30 ℃では概ね 電圧 x 電流 が 1.3W ~ 1.5W になる曲線の上に乗る。データシートにある Pd_typ に近い値になった。電源ラインにポリスイッチを入れた場合、トリップするとポリスイッチの後にある回路はこの様な電圧降下と電流が流れるどこかの状態で動くことになるか、動作を停止することになる。当然不可逆的な変化が起きないように設計する必要がある。ポリスイッチを使ったとして、壊れずに動作しない状態になることを作り込む必要がある。規模が大きいとか、扱う電力が大きいと結局は異常検出、ロックアウト回路、コントローラーのファームウエアを作ることになる。動的な挙動を見ていこう。動画を全て見ると 10 数分程度掛かる。どれか 1 つ選んで見るのが時短になると思う。CV=5.0V, CC=1.5A にしてトリップさせる。トリップ後に指でポリスイッチに触れて、息を吹きつける。続くの動画も、トリップ後に同様に触れて、息を吹き付けている。CV=5.0V, CC=1.5A, Ta=30℃, 動画サイズ=11.7Mibyte(動画再生時刻 1:24, 実験経過時刻 2:43) 手で触れると直ちにポリスイッチは反応し、トリップ電流が 0.3A から 0.5A に上昇する。(動画再生時刻 1:43, 実験経過時刻 3:03) 息を吹き付けると直ちに トリップ電流が 0.3A から 0.5A に上昇する。センサーと同様に反応が良い。CV=4.0V, CC=1.5A, Ta=30℃, 動画サイズ=8.68Mibyte(動画再生時刻 1:14, 実験経過時刻 3:12) 手で触れると直ちにポリスイッチは反応し、トリップ電流が 0.38A から 0.7A に上昇する。(動画再生時刻 1:25, 実験経過時刻 3:24) 息を吹き付けると直ちに トリップ電流が 0.38A から 0.7A に上昇する。CV=3.0V, CC=1.5A, Ta=30℃, 動画サイズ=8.90Mibyte(動画再生時刻 1:02, 実験経過時刻 2:51) 手で触れると直ちにポリスイッチは反応し、トリップ電流が 0.48A から 1.0A に上昇する。(動画再生時刻 1:21, 実験経過時刻 3:10) 息を吹き付けると直ちに トリップ電流が 0.5A から 0.8A に上昇する。CV=2.0V, CC=1.5A, Ta=30℃, 動画サイズ=11.7Mibyte(動画再生時刻 1:20, 実験経過時刻 3:14) 手で触れると直ちにポリスイッチは反応し、トリップ電流が 0.72A から 1.5A に上昇する(CC モードへ戻る)。(動画再生時刻 1:49, 実験経過時刻 3:44) 息を吹き付けると直ちに トリップ電流が 0.72A から 1.13A に上昇する。CV=1.0V, CC=1.5A, Ta=30℃, 動画サイズ=15.8Mibyte(動画再生時刻 0:40, 実験経過時刻 4:46) ゆっくりと CC mode から CV mode へ遷移、(動画再生時刻 0:57, 実験経過時刻 5:05) ほぼトリップ状態になり (動画再生時刻 2:05, 実験経過時刻 13:57) までの間、電流が 1.3A 前後で変動を続けることを観測。(動画再生時刻 2:05, 実験経過時刻 13:57) 息を吹き付けると直ちに トリップ電流が 1.3A から 1.5A に上昇する(CC mode へ復帰)。いずれかの動画を見ればトリップ条件・状態が周囲の状況で大きく変化することが分かる。電車の補助電源装置の状況を考えると、走行中の外気変化、風量変化、負荷変動、周囲部品の発熱変化で中途なトリップ寸前状態を彷徨う可能性がある。ポリスイッチの使いにくさに対して半導体を使ったローサイド(GND 側)/ハイサイド(正電源側) スイッチに Over Voltage Protection (OVP), Over Current Protection (OCP),Over Temperature Protection (OTP), Reverse Voltage Protection (RVP) を備えたデバイスが多数出ている。バンドギャップリファレンスを使い周囲温度に対する定数変化は小さく作られている。これらのデバイスの中には I2C で設定変更できたり、状態取得したり、異常割り込みを発する機能を持つものもある。パソコン・スマホで標準装備になりつつある USB Type-C Power Delivery に対応しようとした場合、動的な設定変更は必須だ。新幹線の補助電源装置の保護にポリスイッチを使う理由が有ったのだろうか?「単純な物理現象・原理で保護する必要がある」という昭和な設計基準?昭和だったら次の様なバイメタルを使ったサーキット・ブレーカーを使ったのかも。これは自動復帰しない。手で赤いレバーを押して復帰する必要がある。それで良かったのかもしれない。補助電源装置の中でポリスイッチをどのように使っていたか、発表資料で詳しく書かれていない。まさか 日記 「ノートパソコン向け? AC アダプタ SQ2N80W19P-00 が毛布の中で過熱状態になり故障」 に示した次の回路と同様な考えでゲート抵抗として使っていたのだろうか?さらに難度の高い使い方だと思う。ゲート抵抗が上がると FET の消費電力が上がる。保護したつもりがより激しい現象を伴う故障になる。パンと破裂する、発煙するなどだ。電車全体の設計目標として、「自動復旧する」あるいは「自動切り替え」というのが妥当な設計なのだろうかと思う。トンネル内・橋梁上など続く避難・救護に困難が生じない場所であれば「止まれる」のが列車だ。問題を確認、処置、運転再開(打ち切り決定)を止めた状態で出来る。

2025.07.30

コメント(0)

-

Metronix 524B 部品交換 - ヒューズ、AC コード、整流と逆電圧バイパスダイオード、平滑コンデンサ

タップ切り替え回路シミュレーションの続き。交換した部品を見ていく。一部は再掲となる。この日記に取り上げた部品以外にも劣化が見られたり、予防措置が必要な箇所がある。回路変更が必要だと考えているので、壊れたり動作に問題を感じる様になったら対応しようと考えている。■ ヒューズを定格に戻す中古品を買ったときに 10A のヒューズが入っていた。これを定格の 2.5A に戻す。ヒューズ定格を戻した後、何回か使っている。ヒューズが飛ぶことは無い。器機内部にスパーク痕などは見当たらず、ヒューズが交換された背景を推測することはできなかった。■ AC コード交換上の画像にある様にブッシングから出たすぐの辺りの AC コードに損傷が見られた。AC コード全体の痛みはコード表面を撫でても分からない場合が有るので交換することにした。ケーブルチューブの被り位置はもう少しだけ要調整かもしれない。■ 整流と逆電圧バイパスダイオード逆電圧バイパスダイオードを先に見る。逆電圧バイパスダイオードは出力端子側から、正負を逆にした電圧を加えられたときにバイパスするダイオードだ。出力端子付近のラグ端子に実装されている。ガラスパッケージの東芝製 G3D (VRRM=200V, IF=3.0A)と思われる。カソード側のリード線が折れていた。熱か振動が繰り返し掛かって折れたのか、そもそもリード線加工時に傷が入っていて、実装時の引っ張りか押し込みの力で徐々に折れたか。パッケージ表面の端子付近にも割れが見られる。ガラスパッケージだから高信頼性だと思っていたら、意外にも折れる、割れる問題が有るようだ。ER504 (VRRM=400V, IF=5.0A) に交換した。リード線を延長して巻きを作ったのは力の分散になるだろうか?整流ダイオードもガラスパッケージに割れが見られた。交換することにした。こちらも東芝製 G3D だと思われる。足を伸ばした状態で実装したのが良くなかったのだろうか?新電元 S10VB6026 (代表名 S10VB60, VRRM=600V, IF=10A) に交換した。元の基板は放熱板として仕立て直す。平滑コンデンサ放電抵抗 4.7kΩ は手持ちの部品の都合で 2.7kΩ を 2 個直列とした。定数に厳しい範囲制限はないと考えている。■ 平滑コンデンサ3300uF 50V x 2 を使った平滑コンデンサを交換した。予防交換になる。取り外して 2 個並列のまま測ってみる。約 7600uF だった。十分機能している様に見える。漏れ電流により、大きめの値になっている可能性もある?今の 3300uF 50V のコンデンサは基板取り付け型だ。基板に実装して、通気口にネジ止めする。通気口に触れない様にスペーサーで隙間を作っている(画像だと底面に着きそうに見えている)。そのうちプラスチックネジは金属ネジにするかもしれない。■ クラックがある抵抗などクラックが有る抵抗が見つかっている。今のところ様子見をしている。パイロットランプ減光抵抗にクラックが有る。この抵抗器は 40Ω と 60Ω を複合した抵抗器だ。パイロットランプは LED 化を考えている。気に入った色、導光機構を思いつき目処が付いたら抵抗を削除、ヒーター巻き線を休止、電源を制御基板から取るつもりだ。電流検出抵抗も CC 制御回路の日記でクラックがあると考えている。2 個あるパワートランジスタの片側だけ電流検出している。これを両側検出する様に回路変更が必要だと考えている。タップ切り替え回路の 2SA1015-Y Vebo 定格越え(リンク先は問題に気づいた日記)は悩ましい。単純に B-E 間にバイパスダイオード(ツエナーダイオードのつもり)を入れると電圧計・電流計が僅かに振れる。手持ちで Vebo が大きい 2SA1309A, 2SA1310S に置き換えるか。再塗装とかオシャレなことは苦手なんだよな...概要簡略化回路図調査動作選択スイッチ制御基板上の回路ブロックシミュレーションMetronix 524B リファレンス電圧、内部 12V 生成回路CV 制御回路CC 制御回路タップ切り替え回路修繕部品交換(この日記)その他AC ライン露出箇所簡略化回路図訂正 +S, -S ライン周り簡略化回路図訂正 CV 制御回路周り

2025.07.25

コメント(0)

-

秋月電子八潮店の夏期休業 8/11(月)~8/20(水) - 2 週間前のワゴン・ガレージの様子を今時の日記に書く

秋月電子八潮店の 2025年 夏期休業は 8/11(月)~8/20(水) になっている。丁度お盆休みに休業になるのはいつものこと。2 週間前(7/6) 撮影を今時に日記にする遅さ... 様子は変わっているかも知れない。正面ワゴンは 298,000円のロジックアナライザー 140Mbit, 70ch, Sampling 1GHzmax, BW 200MHz LAP-B(702000X)がお出迎え。ワゴンセールという値段では無い様な。手前の 2N5884 は PNP トランジスタだ。買ってもすぐに使いどころが有るかというと...大きな箱は大型スピーカーだったと記憶している。2,000円、大きさからしてウーファーかなぁ。仕様は良く確認せず。何だな、見た目が音に影響するってこう言うことか。秋月電子でも金属ケースがガレージセールになっていた。極端な値引きはされていない。下に有る 100W 5V20A の DC-DC コンバーター DHS100B05-T は恐らく DC282V 入力(200V 3相交流整流か単相 3 線 L1-L2 を整流)を想定している。手が出ないか...ガレージ台に置いてあったプラスチックネジはお手軽仮組みに便利すると思う。自分は本組みでも使っている。プラネジだと当たっても傷付けないし、何なら足代わりにもなってしまう。手前の PNP トランジスタ 2SB1185 のコンプリメンタリー相手 2SD1762 は持っていた気がする。手荒い実験で使い果たしてしまったな... 今時相手が現れるなんて。一番上の棚の真ん中に写っている黒い箱は PIC32 starter だろうか?ひっそりと Hakko ステーションはんだごての箱も見えているような。N channel JFET MMBF4117 は gm(gfs) の低さから FET で使うていうよりは、漏れ電流の低さから過電圧プロテクタとして使う方が用途が有るだろうか?真空管なら 100umoh (uS) 程度でもプレート電圧を高くできて、プレート負荷抵抗も 100kΩ~ にできるのでそれ程困らない(とは言っても高インピーダンスでなかなか電力を出せないのに悩む)。多分流れはゆっくりなはず、無くなっていたら遅い日記で申し訳無い。

2025.07.22

コメント(0)

-

偽物?VISHAY SPECTROL 534 potentiometer - CCW 端子が open、半田付けは細心の注意が必要

Aliexpress で VISHAY SPECTROL 534 potentiometer (多回転可変抵抗器) を買う。前の日記で BOURNS 3590S の様な部品と別のセラーから同時に買った部品だ。これは多分偽物だと考えている。SPECTROL の本物は持っていない。正規品を扱っているサイトと見比べての判断だ。偽物だと思い始めた切っ掛けは、CW-CCW 間が open になっていたことだった。CW-Wiper 間は可変抵抗の最大値 2kΩ に対して間の抵抗値 1.296kΩ を示す。半田付けをした後に気づく。半田付けでプラスチックでできたケースが溶けてダレてしまった。溶けるなんて昭和の頃の菅ヒューズホルダー、ケース取り付けネオンランプ? 今時だとオーディオプラグ類だろうか?もう一つ、フラックスが端子から内部に染みこんで接触箇所を絶縁してしまった可能性も考えた。そうだとしたら扱いづらい。何も染み込み対策が無く、耐熱性が低いプラスチック・ケースなのも偽物っぽい作りだと思う。正規品を扱っている大手通販サイトにある画像と比べてみる。Digikey US、Digikey JP、RS、Mouser JP、VISHAY。これらとくべると次の様な違いが有った。抵抗が丸まった波で描かれている摺動子が + で描かれている大文字の O が縦長になっている大文字 C の開きが狭い文字の太さが細い大文字 K の下ひげ(右下に伸びる線)が縦線から直接出ているLIN と±.25% の文字間隔がプロポーショナル金属製のハウジング兼クリップの蓋部分がプラスチックケースと寸法が合っていなく、隙間ができている(恐らく板打ち抜き寸法が曲げを考慮していない、曲げプレス金型の作りが悪い、圧力・速度の調整が悪い)。この寸法狂いが偽物だと強く思う理由ブランド捺印部分型名仕様捺印部分全体をまとめているクリップは小型マイナスドライバでこじれば簡単に外れる。内部は全体的に濡れる程度にグリスが行き渡っていた。摺動子端子に接着、樹脂流し込み、ゴムなどによる封止は無かった。折曲げのような機械的封止もない。うーん、フラックスが染みこんで半田付け不良になりやすそうだ(封止が無いのは偽物故なのだと思う)。上画像の右側に写るヘリカルポット(螺旋巻き線胴)を見ていく。端子部分から巻き線の間は「半田付け端子」、「巻き線接触片」、「巻き線」という構成になっていた。それぞれの間に接触部分がある。「半田付け端子」と「巻き線接触片」の間が open、「巻き線接触片」と「巻き線」の間が導通していた。ということは「半田付け端子」が外れるのだろうか。CCW 側は半田付けの熱でプラスチックのハウジング(ケース)が溶けてしまった跡が残る。「半田付け端子」を外してみる。「巻き線接触片」側に半田、フラックス、溶けたプラスチックの付着は無かった。熱で目視できない程度の酸化膜が真鍮表面上にできた可能性は有るかもしれない。そうだとしたら、偽物故に材質の選択に問題があると思う。CCW 側の「巻き線接触片」を見てみる。「半田付け端子」と導通する 2 つの接触片のうち片方が潰されていた。色からして錆が付いている様に見える。もう片方は普通に残っている。潰された接触片の影響で非接触状態になっていた可能性が高い。CW 側の「巻き線接触片」に目立つ変形はない。CW 側は導通、CCW 側は open なので、CCW 側の接触片が製造時に潰れて問題が起きた可能性が高い。半田付けで潰れるような力が掛かるとは思えない。分解は引き抜くだけだった。押し込むような潰れは起きないはず。似た形の何かになっていれば良く、機能するかどうか分からないものを作っているのか。

2025.07.22

コメント(0)

-

Metronix 524B トランスタップ切り替え回路 - Vebo 定格越え?壊れるかも、リレーに入るコンデンサはゆっくり駆動目的?

Metronix 524B CC 制御回路のつづき、簡略化回路図のタップ切り替え回路部分を次の様に修正する。タップ切り替え回路部分のシミュレーションをしていたら気づいた。この日記にあるLTSpice 回路をダウンロードできる様に用意した。トランスタップを出力電圧に応じて切り替える回路を見ていく。タップ切り替え回路は出力電圧 V2 に応じてトランスのタップを切り替えるリレー {Rtapry, Ltapty} を駆動する回路だ。シミュレーション回路にはリレーのアーマチュア {Larm, Carm, Rarm} を簡易に組み込んである。簡易なので遅延動作、可動鉄片の着脱による Ltapry の 動的変化は組み込んでいない。Tap change circuit, METRONIX model 524B (PDF)タップ切り替え回路の電源は出力端子の PLUS Terminal を GND level とする。V1 によって供給される負電源で動作する。-16V としたのは交流電源が 85V ~ 90V くらいの低い電圧の場合を想定している。実際は安定化無しの -21V ~ -23V 程度になる。ツエナーダイオード D2 によって -6.8V を生成している部分は他の回路と共用している。ここでは単独で使っている。シミュレーション波形を見る前に主役のリレーを見ていく。松下の AP39281 が使われていた。データシートは見つからない。廃番だと思う。形状と回路電圧から制御盤用途の DC24V リレーのカバーをネジ止め式 (Case-surface mounting) にしたものだと思われる。取り付けネジ穴の間隔が約 38mm になっている。現行の互換品で探すとOMRON LY2F-DC24 (digikey)が良く一致している。コイル定格 DC24V なのに駆動電圧源は -21V ~ -23V になっている。リレーの応答時間を遅くして良ければ定格電圧の 80% 程度で駆動することを許容している。これは意図的だと考えている。タップ切り替え回路も応答時間は遅くとも良いから、勢いよく接点を動かさない設計をしたと思える所がある。「リレーの音が大人しいなぁ」と思える理由かもしれない。次の画像をクリックするとリレーの動きを撮った 2.78Mbyte の動画をダウンロードして再生する。おおよそ出力電圧が 8.47V に上がるとタップアップ、8.18V に下がるとタップダウンする。シミュレーションでは 8.5V 辺りを中心としてタップアップ・ダウンする様にしてある。回路に戻る。CV amp, CC amp と違い差動増幅は使わず Q2 の Vb, Ve で閾電圧比較している。温度変化は許容している。{R5, R7} によってタップアップ・ダウンの電圧にヒステリシスを付与している。僅かな出力変動でリレーがカチカチと忙しく動かない様にしている。悩ましいのは C1 だ。普通のリレー駆動回路は逆起電力バイパス(あるはフリーホイールと呼んでいる)ダイオード D1 だけ入るのが普通だ。C1 の意図は次の様に考えている。アーマチュアをゆっくり動かし、加減速に伴う振動発生を少なくし、接点跳ね返りによるノイズを減らすアーマチュアが振動することでリレーコイルに発生する振動電流・電圧を抑制するD1 で吸収しきれない逆起電力を吸収する次の様な懸念もある。リレー接点が閉じる寸前と僅かに開きはじめる状態の時間が長く、放電が生じやすい?トランジスタ Q1 が ON に遷移するところで Ic Peak 電流値が定格越えする可能性があるD1 で吸収していてもコイル電流が Off に遷移するときは電解コンデンサの極性とは逆の電圧が掛かる(1V 未満なら許容判断かも)波形を見ていく。C1 を放電するとき(Q1 が ON になるとき) Q1 コレクタ電流が 205mA ほどになっている。C1 の ESR を 1.2Ω にしてあり、制限が掛かる様にしてある。現実的な値のはず。Waves Tap change relay circuit, METRONIX model 524B (PDF)瞬間的なピークは 524B で使ってる 2SC1815GR の Ic max 定格 150mA を越える(2SC1815 はピーク定格を規定していない)。シミュレーションだと Ic が大きい領域(2SC1815GR だと Ic >= 30mA)で hFE が低下する現象が現実より出にくいので、物理現象は定格内かもしれない。タップ切り替え回路部分を接写したのが下の画像だ。あっ、シミュレーション回路に入れなかった 10nF のコンデンサがあった。画像を確認していたら気づいた。上の画像に写る 10nF のコンデンサはシミュレーション回路の Q2 ベース (Vin) と GND の間に入っている。このコンデンサもリレーに C1 を並列に入れた故の更なる追加だろうか? C1 があるのでQ1 が ON に遷移しても約 2.7ms の間は Q1 コレクタの電圧が下がり切らない。リレーから出るノイズ除去?Vin の電圧に Q2 の Vebo 定格越えが見られる。Q2 に充てられているのは 2SA1015GR だ。このトランジスタの Vebo は -5V だ。Q2 エミッタは -6.8V、出力電圧が 0V の場合、Vin は約 -250mV になる。従って Q2 Veb は -6.55V (有効桁丸めで -6.6V)になる。定格越えだ。乾電池 1 個の代わりに 1.5V 以下の出力で使い続けない限り故障に至らないので気づかない?あるいは故障してリレーが動かなくなっても、タップ切り替え無しで負荷電流が 100mA 程度であれば、設定電圧 18V で出力は下がることは無い。昭和の時代、1.5V 乾電池 1 個で動く身近な電子器機は液晶電卓、時計、LMF501(TDA7642)イヤホンラジオ(昭和の頃は IC ラジオと言っていた) くらいだったか。そう言えばメッキ用途に改造されたと思われる Metronix 521C を見たなぁ。これは出力電圧が 0 ~ 3V にされていた。こちらはタップ切り替えが無いので 524B の様な問題は起きなかったはず。タップ切り替え波形を見ていく。タップアップ(コイル電流を流す)は出力 8.68V、タップダウン(コイル電流を止める)は 8.42V 付近で発生している。差が 264mV だ。シミュレーションだとヒステリシスが実際より小さい。200mV もあれば操作感は悪く無いはず。カチカチとタップ切り替えが気になるようだったら、R7 680kΩ を小さくするか、R5 10kΩ を大きくするか。Waves at changing Tap, METRONIX model 524B (PDF)C1 の効果はタップダウン時に大きい。30ms ほど掛けてリレーコイル電圧が 0V に落ちている。コンデンサ 1 個(さらに Q2 ベースにもう 1 個)ではアップ・ダウンとも効果を出せなかったか。設計意図を取り違えている恐れはありつつも、コンパレータで作り直してみる。LM393 を想定して LT1017 を使う。Tap change circuit using comparator, METRONIX model 524B (PDF)ヒステリシス・コンパレータ (直上の回路にて) U1、リレー駆動電圧に傾き変化を付けるスロープ生成 U2、リレー駆動・電圧制限 Q2, Q1、3 つの部分を作る。基準電圧源 Vinvvref は CV amp, CC amp で使った Vref 6.1V を反転する。入手性が良い基板取り付け型 DC12V リレーを使い、フリーホイール・ダイオードをリレーに近接して配置できる様にする。こうすればコイル電流 off 時に器機内配線で放出されるパルス的な電磁波を減らせる。接点にスナバも並列できるだろう。接点放電がどのように変わるかという心配もある。Tap Change Level 抵抗 R3, R4 は {固定抵抗器 5.6kΩ、半固定抵抗器 5kΩ、固定抵抗器 1.5kΩ} で構成する。半固定抵抗器の調整位置は真ん中よりずれる。許容しよう。全体的な波形を見てみる。Waves Tap change circuit using comparators, METRONIX model 524B (PDF)LM393 なので Vin 電圧は 0V(LM393 の V+) ~ Vee の範囲にあれば大丈夫(LM393 の入力部分にあるトランジスタは何かの保護があるのか、丈夫に作ってあるのか)。524B の Vee は -21V ~ -23V 程度なので定格だ。ダイオードを入れればより安全だろう。リレー電圧 Vry は -11.7V になった。温度を -10℃ ~ 80℃ の範囲で振ってみて -10V ~ -12V に収まっている。おおよそ自分が使いそうな環境でリレーは動く。タップアップ・ダウンの閾電圧にヒステリシスがあって使いやすそうか確かめてみる。出力 8.68V でタップアップ、8.39V でタップダウン、差は 287mV となる。元の動作と比べて違和感は無いだろう。Waves at Tap-Up and Tap-Down, Tap change circuit using comparators, METRONIX model 524B (PDF)リレー電圧 Vry の変化を確認する。タップアップ時は 43.0ms で 0V → -11.7V に変化していた。タップダウン時は 42.8ms で変化している。タップダウン時の電流変化は 12mA ~ 0mA の変化で急な所が残っている。12mA 程度なら許容しよう。D1 で十分に吸収できる。アーマチュアを勢いよく放すことも無いと考えている。Relay voltage wave, Tap change circuit using comparators, METRONIX model 524B (PDF)トランジスタ 2 個の回路なのにコンパレータで作り直すのに手間取ってしまった。出力電圧を 1.5V 以下で長時間使う事は今のところ無さそう。ダイオードの I-V 特性調査で使用機会は有るか。故障の可能性があることに留意しよう。タップ切り替え回路をフォト・リレーと 1 chip マイコンで作るのが今時なのかもしれない。せっかくの完全アナログ電源だ。壊れてリニューアルするとして、意地でもクロック源、PWM の様なスイッチングをする回路は入れないつもりだ。フォト・リレーを使う場合、駆動するシーケンサはアナログで作ろうと考えている。次の日記 部品交換概要簡略化回路図調査動作選択スイッチ制御基板上の回路ブロックシミュレーションMetronix 524B リファレンス電圧、内部 12V 生成回路CV 制御回路CC 制御回路タップ切り替え回路(この日記)修繕部品交換その他AC ライン露出箇所簡略化回路図訂正 +S, -S ライン周り簡略化回路図訂正 CV 制御回路周り

2025.07.18

コメント(0)

-

Metronix 524B Constant Current 制御回路 - 精度・温度安定度は妥協した/しなかった?

Metronix 524B CV 制御回路のつづき、Metronix 524B Constant Current 制御回路を見ていく。この日記にあるLTSpice 回路をダウンロードできる様に用意した。LTSpice でシミュレーションをする場合、Integration Method を modified trap に設定して欲しい。計算で発生する発振を抑制できる。Constant Current amp with dummy output stage, METRONIX model 524B (PDF)シミュレーション回路は Constant Current (CC) Amp だけ含んでいる。Constant Voltage (CV) Amp は含んでいないので、出力電圧は非安定である。PLUS.T, MINUS.T 出力端子に流れる電流を変えれば CC 条件を満たしていなくても出力電圧が変わる。CC 条件を満たすと急に出力電圧が 0V に近づく様になっている。負荷は定電流源と 2N3055 で作った可変電流負荷にした。シミュレーション計算が物理現象に近くなることを期待している。CV Amp との接続点は Q4 のベース になっている。R7 4.7kΩ は CV Amp と CC Amp で共用になっている。ここでは CC Amp 回路部品として配置する。CC Amp は +Sense (+S) 端子と独立した Red とラベルが付いた共通電位線がある。これは Vccsense, Vccset の電位基準になっている。普通の使い方では +S 線と同じく PLUS.T 線に繋がる(注: 実際の回路は動作選択スイッチが入っている)。Red 線もほぼ GND 電位である。Vccsense, Vccset とも GND から見て約 1.0V が最大電圧になっている。扱いやすい電圧になる様に設計されている。R5, R2 で電流検出抵抗 R1 に発生した電圧を分圧し、R3, R8, R4 で構成した CONSTANT Current 設定ボリュームで作った電圧と差動増幅 Q1, Q2 で比較し電流制限する。R5, R2 は基板上の 200Ωの半固定抵抗器で設定可能な最大電流を決めている。R8, R4 は正面にある CURRENT と書かれた ツマミ付き 500Ωの可変抵抗と 22 Ωで構成されている。524B の出力トランジスタは 2 個使われている。そのうち片方の電流だけ CC Amp で検出する様に作られている。シミュレーション回路も実際の作りに近い。トランジスタは同じヒートシンクに取り付けられ、熱結合は良く、電流バランスが得られていると思われる。電流検出抵抗もバランスを得るために特注品で作られたと考えている。3 端子の抵抗だ。中央が共通端子、中央と両端の間が 0.8Ω の抵抗器だ。製造時に同じ材料使い、動作時は熱的結合により、温度による抵抗変化が同じになる様に狙っていると思われる。片方の出力トランジスタを通る電流だけ検出する方式が可能になる構造だ。特注品(もっと言えば工芸品)なので保守に難が出てきている。抵抗表面にクラックと思われる傷が見つかっている。単に (0.33Ω + 0.47Ω = 0.8Ω) x 2 として代替することを考えていた。回路を調べた結果、熱結合した 0.8Ω x 2 を作る必要がありそうだ。あるいは両トランジスタの電流を合算する回路を設ける。CC Amp は Q1, Q2 の差動増幅回路になっている。CV Amp 程に増幅率は稼がない回路だ。CC 制御が始まると Q1 が温まりはじめるはずだ。電流制限値が下がる方向に変動するので安全側に倒していると思われる。調整はすこし難を感じるかもしれない。524B は CV | CC どちらで動いているかをメーター Rccmt で示す。メーターは CC 優勢の時に Q4 のベース電位を下げるため電流を引き込む回路の途中に入っている。電流が流れればメーターが振れる。メーターなので CV | CC の優勢度合いを連続的にみることができる。出力端子を短絡するとメーターが振り切れ小さくカチッと鳴るので「あっ」と気づける。興味深く使い勝手が良い。後継機では LED に置き換えられてしまった。R11 220kΩ は CC 動作開始・終了の電流値にヒステリシスを設けるために回路に入っていると考えている。C2 を削除した状態でシミュレーションすると、CC 動作開始時に Current Load として機能している Q5 コレクタの電流が僅かに下がる。CC 終了は CC 動作開始より約 5mA ほど低い電流値が閾値になっている。CC 動作時に発振しない様にする工夫だろう。動作波形を見ていく。Waves running Constant Current amp with dummy output stage, METRONIX model 524B (PDF)Ic(Q5) が負荷電流である。おおよその設計目標 1.0A で Constant Current になる様に動作している。CC 開始の電流値にピークがあるのは C2 220uF があるためだ。電荷が抜けきるまでは制御が効かない。Vccampout が 0.0s ~ 0.5s, 1.5s ~ 2.5s, 3.5s ~ 4.0s で M の字を描く様に変化しているのは、負荷電流が 0A に近づくと Q4 (その先の Q3) のベースに電流が多く流れる状態が見えている。次の様な回路で実験できると思う。Experiment output stage current, output stage, METRONIX model 524B (PDF)CV Amp を実装していないので目立つ。一見奇妙だ。R1 に流れる電流が減り、ベース電流の抑制が無くなる現象が起きている(いわゆるエミッタ帰還抵抗の効果)。Waves experimental output stage current, output stage, METRONIX model 524B (PDF)差動増幅部で増幅率を稼いでいないので CC 開始・終了前後の Vccampout, Ic(Q1) 変化は緩やかになっている。メーター Rccmt の振れが CV | CC の中間状態になる条件を作りやすい。オペアンプで CC Amp を構成した回路を作ってみる。CV Amp と同様に LT1013 は LM324 のつもりで使っている。Constant Current amp using opamp, METRONIX model 524B (PDF)Vcc, Vee は +12V, -12V に変更する。Vee の方は 524B に倣って -5V ~ -8V の方が良いのかもしれない。CV Amp の方で Veb 定格を守るためにわざわざダイオード D2 を入れるより、Vee 電圧を変える方針も有りだろう。メーター Rccmt の逆流素子ダイオード D1 はバイパス抵抗 R10 込みで逆流阻止する。D2, R7 は CV 側と結合するならば回路変更だろう。C1 は恐らく可変抵抗の摺動ノイズを取り除く目的で入っているので増しておいた。オペアンプ化した回路を動かしてみる。Waves Constant Current amp using opamp, METRONIX model 524B (PDF)CV/CC の変わり目が急峻になった。LED で CV | CC をするほうが良くなりそうだ。メーターで中間状態を指すことはほぼ無い。メーターが動くうちは無理に LED 化しなくても良いと思う。電流検出抵抗を特注で作り、2 個の出力トランジスタのバランスを得つつ電流検出回路は片側のみする工夫をしている。ヒステリシス、低ゲインの差動増幅、差動増幅回りの温度に対する変化は CC 設定に対して変動、緩慢なフィードバックを許容している。精度、変動、制御応答、コスト、それぞりの折り合いが難しかったか途中で方針変更があったか。次の日記 トランスタップ切り替え回路概要簡略化回路図調査動作選択スイッチ制御基板上の回路ブロックシミュレーションMetronix 524B リファレンス電圧、内部 12V 生成回路CV 制御回路CC 制御回路(この日記)タップ切り替え回路修繕部品交換その他AC ライン露出箇所簡略化回路図訂正 +S, -S ライン周り簡略化回路図訂正 CV 制御回路周り

2025.07.10

コメント(0)

-

また千葉県道 51 号線で交通死亡事故 - 拡幅工事測量がようやく始まった

7/5(土) 千葉県道 51 号線で交通事故が有った(リンク先はニュース記事なので消えるかもしれない)高塚幼稚園入り口付近 Google map リンク。前に日記に書いた事故の近くで起きた事故だ。この場所は道路拡幅のための詳細設計測量が始まったばかりだと思われる。ピンクリボンが掛けられている場所がある。工事が始まるのは 5 年くらい先だろうか。

2025.07.06

コメント(0)

-

AliExpress 名物 BOURNS Helical Potentiometer 偽物 - 端子が動く、巻き線乱れで引っかかり感、摺動子が離れる

AliExpress で売っている電子部品の偽物で名物と言えるのが半導体とヘリカル・ポテンショメーター(多回転可変抵抗器)だろうか?高級オーディオパーツ真空管、コンデンサ、抵抗も偽物が多いかな。オーディオ系は簡単に作れる範囲だけ触っているので詳しくない。試しにヘリカル・ポテンショメーターを買ってみた。AliExpress 商品写真には BOURNS ロゴはマーキングされていなく、中国メーカー名がマーキングされていた。届いたのは BOURNS ロゴが入っていた。いわゆる 3590S の様な物である。AliExpress の商品画像は「Photoshop で弄った似たような何か、または、全く別物」というお約束通りだった。偽物の違いと問題を並べてみる。外観が色々と違う端子が固定されていなく動く軸回転途中でクリック感の様な引っかかりがある摺動子が離れたと思われるノイズが発生する外観から見ていく、偽物はマーキングが色々と違う。気づきやすい違いを見ていく。文字間隔がプロポーショナル(本物はモノスペース)始点・終点のレーザー強度調整が甘いのか環を作る文字にスポットが付く(本物はスポットが無い)'0' 文字の両側に丸みが付いている(本物はかなり直線的)'9' 文字の下側が丸まっている(本物は直線)他の AliExpress の商品画像はここで見られる偽物特徴の一部だけ合致している場合もある。外殻(シェル)・金属部品も違いが大きい。偽物の違いは、軸側外殻が青色である(本物は灰色)軸を通している首部分がアルミニウムダイカスト?鋳物を旋盤加工したか、粉末冶金で成型したか(本物はメッキ仕上になっている)軸側外殻と底面側外殻のゲートスポット(プラスチック成形で樹脂を流し込む流路部分、ヘソの緒のような構造でランナーから切り離す部分)が並んで見える(本物は並ばず、軸側外殻のゲートスポットは端子側に見られる)外殻胴部分にある凹みに付けられた金型番号?の位置が違う。(偽物は軸が正面だとすると右手側、本物は左手側)色が違うのでマーキングより見分けが付きやすい。端子部分を見ていく。半田付けをして電気的特徴を調べた後で画像撮影したので、分かりにくくて申し訳ない(高いので買い直すのは...)。偽物の違いは、1 番(CCW)端子, 3 番(CW)端子付け根部分が樹脂固定されていない(本物は樹脂固定)端子付け根部分に窪みが無い(本物は樹脂受けの様な窪みがある)恐らく端子根元付近の作り方が、摺動子と巻き線が安定して接触しているのかどうかに関係していると思われる。他に気づく違いを見ていく(事情を言えば別撮影になってしまった)。軸先端の切断面が粗い(本物は平坦な切断面)3 番端子(CW 側端子)に○刻印が無い(本物はある)軸先端部端子刻印外観の違いだけで、機械的・電気的に問題が無ければ良いと思っていた。期待できないことが分かった。軸を回転すると、2 番(摺動子)端子が動く個体があった。この時点で残りがいくつあっても品質評価を打ち切るのが普通だろう。あっ、下請法だと全数検査(ロット抜き打ち検査)して不良品(ロット)だけ返却処置だっけ?小さな端子なので動画で分かりにくいかもしれない。下の画像をクリックすると約 3Mbyte ダウンロードをした後、再生が始まる。接着剤か充填剤で固定すれば何とかなるのかな... 揮発した成分が中を侵す場合も有るので安易に固定処理すると余計にダメになるかも。2 個買った。もう1個は端子が動くことはなかった。代わりに軸を回すと引っかかり(クリック感)があった。引っかかりは電気的な問題と関係しているのだろうか?UTC M2073 (NJM2073 あるいは TDA2822 系) を使ったオーディオアンプを組み立てて、摺動子の接触状態を聞いてみることにした。部品はジャンク箱にあったものから拾っている。定格の拘りはない。ほぼ M2073 の BTL 出力応用回路通りで作る。R2 を 330kΩ にして抵抗値が高い可変抵抗器でも対応できる様にした。BTL 出力オフセットズレは 10mV ~ 20mV 程度だったので気になる程度ではなかった。C4 は指定 10uF のところ 330nF のマイラーコンデンサを使う。漏れ電流の小ささを重視している。次は基板画像、1 石アンプを入力部に追加したりする試行錯誤をして止めたため、上記回路図にない部品が載っている。実験をしながら作ったので途中画像とも少し違う。摺動子が抵抗巻き線を擦る音だけするのが理想だ。偽物を試してみる。下の画像をクリックすると約 13Mbyte ダウンロードの後、再生が始まる。偽物 (2kΩ)カリッと引っ掻く様な音がする。良く聞いてみると軸回転に引っかかり感があるところで巻き線を擦る音が「うぅうぅ」と揺れる。電気的に問題がある。滑らかな精密可変がしたいのに途中飛んでしまうのは使いづらい。本物は高速に回転しても引っ掻く音もしなければ、擦る音も回す加減速に比例するだけで揺れない。下の画像をクリックすると約 9.7Mbyte ダウンロードの後、再生が始まる。本物 (手持ちの関係で 5kΩ)せめて軸に付いているナット・ワッシャくらいは偽物から外して使えないかって? 初めから付いていなかったし(商品画像には添付あり)、付いていたとしても本物と溝のピッチが違うか径が違うので嵌まらない。Aliexpress で買った偽物? VISHAY SPECTROL 534

2025.07.04

コメント(0)

-

Metronix 524B Constant Voltage 制御回路 - 1 本のダイオードが起動回路

Metronix 524B 簡略回路図を修正の続き、安定化電源の華である CV (Constant Voltage) 回路を見ていく。この日記にあるLTSpice 回路をダウンロードできる様に用意した。LTSpice でシミュレーションをする場合、Integration Method を modified trap に設定して欲しい。計算で発生する発振を抑制できる。Constant Voltage amp, METRONIX model 524B (PDF)CV 回路は CC (Constant Current) 回路と結合している。CC 部分と接続してある部分は省略してある。CC 回路との接続点は上記回路の Q6 Collector の部分だ。過電流になると、この接続点から電流を引き出す。回路全体の GND (基準電位) は PLUS 端子に繋がる +S 端子である。この電位の取り方で、Q1, Q2 の駆動に必要とする電圧 Vdrv を GND から見て +1.1V 程度で済む様にしてある。MINUS 端子に繋がる -S 端子に現れる負の電圧 Voneg を安定化する回路になっている。 Q3, Q4 が差動増幅器になっていて、Vfb が抵抗 R11, R10 の加算で 0V になる様に制御する。R11 が前面パネルの VOLTAGE 可変抵抗器、R10 が金属皮膜抵抗と半固定抵抗器で構成された最大電圧設定になっている。シミュレーションでは R11 を 1kΩ にして 10V を出力する (Voneg=-10V) 状態にしてある。R10, R11 抵抗加算回路は -S 点に向かって約 10mA (=6.1V / 610Ω) の電流を流し、+S 線を通して GND に向かって約 10mA を戻す様に動作している。無負荷の場合は電流の主要な流れは -S → 電流計 Rcum → V1 電源(実際の回路は整流回路とトランス) → 出力トランジスタ Q1, Q2 → R2, R4 → +S のという経路だ。524B を VOLTAGE CHECK 動作にすると僅かに電流計が振れるのは -S, +S 線に流れる電流が主な要因になっていると思われる。アナログメーター故の妥協だ。針の 0 点を僅かにずらせば針が指示する位置を補正できる。あるいは殆ど目視できない。VOLTAGE ポテンショメータを最小位置にして無負荷の時に PLUS 端子、MINUS 端子 (以降出力端子)の電圧を測ると僅かに負電位が現れるのも -S, +S 線に流れる電流が原因であろう。R10, R11 加算回路に繋がっている D1 は定常動作時に電流はほぼ流れない。D1 は電源 ON をして回路が起動する時に電流が流れる。D1 が無いと出力端子に電圧が殆ど出ない状態で安定してしまう。後で見ていく。Q3 は差動増幅器を構成しつつ、実質ダイオードとして動作する。うーん、コレクタ側は R9 と同じ 10kΩ を通して Vc12 に接続した方が Q4 と熱的な差異を生じないようにできるはず。部品 1 個でかなり違うと思う。Q5 の コレクタに入っている 340Ω の抵抗は 680Ωをパッチ的な実装によって並列接続したものだ。AC 電源電圧が低い、低温、出力電圧高時で、最大出力電流を Q1, Q2 で出せなかった? R1, R3 330Ω, R7 2.2kΩ を倍程度の値にする修正もあったと思う。起動時の波形を見ていこう。Startup wave Constant Voltage amp, METRONIX model 524B (PDF)0.4ms 近辺で Vdrv が非線形領域まで振れている。Voneg は 0.4V ほどオーバーシュートし目標値 -10V から外れる様な変化になっている。0.5ms ~ 0.6+ms の間振動がある。発振に至る程ではない。起動時かつ実際は交流を整流した電源を使っているので、起動時の挙動は目立った問題では無いはず。無理にこの挙動を出力端子に出そうとするなら OUTPUT ON の状態で AC プラグを挿す操作だろう。動作中の負荷変動応答特性が気になる。まだ見ていない。D1 があるおかげで Vcome (差動増幅トランジスタの共通エミッタ電圧)は約 -659mV 程で定常状態になる。Vcome が 0V を越て正の電圧にならないように制限される。定常状態の波形を見てみる。Waves when reached stable at Constant Voltage amp, METRONIX model 524B (PDF)Vcome に変化があるのはシミュレーション計算特有の変化だと考えている。Voneg が約 -9.988V に対して Rcum(電流計) の電流は約 1.0088A だ。これは +S, -S に流れる電流 10mA が、電流計に現れていることを示している。全体的に発振は見られない。良好な動作だと考えられる。起動用ダイオード D1 を外してシミュレーションしてみる。Constant Voltage amp without startup diode D1, METRONIX model 524B (PDF)D1 を外すと Q4 のベース電圧が約 0.6V 以上に上がったときに Vcome が 0V から上がりだし、Q3 が逆バイアス状態になり off になる。こうなると Q3, Q4 は差動増幅器として機能しなくなる。Waves Constant Voltage amp without startup diode D1, METRONIX model 524B (PDF)波形を見てみると Vcome は 675mV まで上がっている。Q3 のベース・コレクタは 0V なので、Q3 は逆バイアスされた状態になったことを確認できる。Fail safe も考慮した設計なのか、このような状態になった場合は出力電圧 Voneg は約 31.2mV となり、出力端子電圧は若干負電圧になるものの端子に接続した回路を壊してしまうほどの電圧ではない。D1 を付け加える案を選択したのはなぜだろうか?回路に落書きしたように「Re を 2.7kΩから 2.2kΩに下げる」あるいは「R9 を 10kΩから 15kΩ に上げる」と言った部品を追加しない対策で回路は起動する様になる。差動増幅部分のゲインを上げて、理想的なオペアンプに近づけることもできたはずだ。定数を調整しきって発振しないことを確認した所で起動しない問題が発生して、再設計する時間が無かったのか、あるいは出力端子に過酷事象を印加した場合も対応できる利点を重視したのか。オペアンプを使って動作原理の確認とリニューアルの検討をしてみる。簡略化回路図にも示したようにオペアンプの反転入力・非反転入力の使い方が奇妙なのが正しいのかも確かめる。Voltage amp using opamp, METRONIX model 524B (PDF)オペアンプは LT1013 を使った。これは LM324 のつもりで充ててある。Vcc, Vee はオペアンプに合わせて +12V, -12V にする。上の回路の D1, R5 はトランジスタの Vebo 定格に収めるためのクランプ回路だ。LM324 が出力短絡を許容していることに甘えた。パッケージ許容損失を守る必要はある。C1, C2 は帰還ループの応答特性を良くする様に試みて定数を変更、挿入してある。C1 を大きくしたので Constant Current 制御に影響があるかもしれない。要確認だ。C2 は少しやり過ぎ感もある。減らした方が良いかもしれない。起動時の波形を見てみる。Voneg のオーバーシュートは約 0.13V だ。応答特性を調整したので非線形領域に入らずに済んでいる。クランプ回路は働かない。負荷条件を多様に振ってみて確認を進めると何か気になる挙動が有るかもしれない。Startup waves Voltage amp using opamp, METRONIX model 524B (PDF)定常状態の波形を見てみる。安定した動作だ。Waves Voltage amp using opamp, METRONIX model 524B (PDF)ディスクリート・トランジスタで作ったアンプよりも高ゲインなので Voneg=-9.9999809V になってほぼ -10V に制御できている。オペアンプならではの動作だ。発振に気を使う必要も出てくる。オペアンプを使ってスッキリと作り直せるかと思ったら、要クランプ回路だった。悶々として、結局 LM324 の出力短絡許容に甘えるのかな...次の日記 CC 制御回路概要簡略化回路図調査動作選択スイッチ制御基板上の回路ブロックシミュレーションMetronix 524B リファレンス電圧、内部 12V 生成回路CV 制御回路(この日記)CC 制御回路タップ切り替え回路修繕部品交換その他AC ライン露出箇所簡略化回路図訂正 +S, -S ライン周り簡略化回路図訂正 CV 制御回路周り

2025.07.03

コメント(0)

-

水元公園のハスはもう少ししたら開花かな - つぼみの方が苦手が無いのかも

水元公園のハスが開花間近だった。ハスの花って炎天下汗をかきながら見る花だったっけ?開花するとカメラマンが大勢押し寄せてくる。今のうちがゆっくり見られる時期だとおもう。自分は苦手も有ってつぼみの状態で見るのが良い。

2025.06.28

コメント(0)

-

梨香台団地に行ってみる - 事件があったと聞いたので

梨香台団地に行ってみる。事件があった。報道では無理心中とのこと。以前の日記でも触れたようにここは高齢者が多く住む団地だ。そして高齢者には不便な住まいだ。団地中央の商店街を土曜日午後 15 時少し前に撮影した画像だ。シャッター街である。日向と日陰が雰囲気を作る場所になって仕舞っている。老人が一人日陰で佇む。先ほどまで自動販売機で飲料を買う少年がいた。撮影時には去ってしまった。今時の個人か少数グループが運営しているネット通販拠点としても使われていない。間口や荷捌きの利便性があっても使うに至らない問題があるのかも。ここに来ると、自分が幼稚園・小学生くらいの年齢だった頃の記憶が脳内で再生される。ローストチキンの香りがしてくるのだ。中央の青と白の自動販売機が並ぶ辺りにあった店でローストチキンがその場でローストされながら売られていた。商店街広場のどこでも香りが漂う。今の季節だと並びにあった八百屋からはスイカかメロンの甘い香りが漂ってきた。自分が住んでいた場所よりもちょっと良いものが売られていた商店街だった。「じゃあ、梨香台に買いに行こう」と言って行った所だった。ベランダには洗濯物が掛り、住まいとして使われ続けている。少し離れた秋山駅辺りで買い物をしているのだろうか?ここは駐車場も部屋数分は用意されていない。あそこかな。ベンチの腰掛け部分が逆への字に曲がるように変形してしまっている。老人が 3 人 木陰になったベンチに座って、現場を見ながら事件を話題にしていた。苦手な方もいると思うので画像へのリンクにしてあります。20m 先に何の隔たりも無く見える向かいのベンチだ。まるでテレビ画面を通して見ているかの様な話し方だった。

2025.06.28

コメント(0)

-

Metronix 524B 簡略化回路図 CV amp 周り訂正 - 訂正前後で出力リプルはほぼ変化無し

リファレンス電圧、内部 12V 生成回路の続きMetronix 524B 簡略化回路図 CV amp 周りを訂正する。CV driver transistor の電源上流を Vc12 (内部安定化電源) から Vcc (非安定) に変える(下の図赤着色部分)。回路図も信号名で接続する書き方の一部を線を直接繋ぐ書き方へ変えた(下の図緑着色部分)。主な訂正箇所主な訂正箇所(訂正前回路図で図示)全体は次の様に変わる。訂正後(全体)Simplified Schematic After Fix (Rev 3.0), METRONIX model 524B (PDF)訂正前(全体)Simplified Schematic Before Fix (Rev 2.0), METRONIX model 524B (PDF)出力リプルの観点から訂正前の内部安定化 12V 電源 (Vc12) から CV amp の電源を取るのが良かったのでは?と思っていた。トランジスタの発熱も許容範囲だった。ある意味良かれという思い込みが原因で回路解読を誤った。リファレンス電圧、内部 12V 電源生成回路と組み合わせて LTSpice (リンク先は LTSpice 回路ファイル)で見てみることにした。回路の配線を切ったり、繋いだり、部品追加してみたり、色々と弄った試行錯誤は省略する。10.4V 出力時 (Voneg=-10.4V) のリプル電圧は 94.4uV となり、これは Vref に現れるリプル電圧から計算できる値と良く一致していた。CV driver の電源を Vcc から取っても Vc12 から取っても出力リプルはほぼ変わらない。概算で Vref_ripple=63.8uV, -Voneg=10.4V, Vref=6.36V, 63uV * (-Voneg / Vref) = 104uV に対して 94.4uV なので打ち消しが少しある?出力リプル電圧を小さくするのであれば Vref のリプル電圧を小さくするのが良いということが分かった。リニューアルするとして LM324 とか TL431 を使って構成する?ディスクリート・トランジスタと LM324, TL431 どちらが先に将来消滅するだろうか?次の日記 Constant Voltage 制御回路概要簡略化回路図調査動作選択スイッチ制御基板上の回路ブロックシミュレーションMetronix 524B リファレンス電圧、内部 12V 生成回路CV 制御回路CC 制御回路タップ切り替え回路修繕部品交換その他AC ライン露出箇所簡略化回路図訂正 +S, -S ライン周り簡略化回路図訂正 CV 制御回路周り(この日記)

2025.06.27

コメント(0)

-

浅草駒形橋西詰脇にカメラ台 - 絵にするの難しい?

6/20(金) 浅草駒形橋近辺を通る。西詰の脇に小さな公園を見つけ、トイレと汗を拭くために寄った。見慣れない小さな台を見つける。ピクトグラムからカメラ台だとすぐに分かった。奥にも同様の目的で設置されたカメラ台がありそうだ。何とも難しい場所だと思う。スカイツリーを望める。周りに写るものも多い。最近は AI 編集が進んで望まないものを簡単に消せるかもしれない。それでいいのかなぁ。カメラ台を撮った立ち位置の背中は公衆便所の建物だ。標準的な都内公園の設備より綺麗な造形だ。それでも簡単に絵になるほどではない。どの向きの撮影も微妙感がある。こう言う景色を絵にして、「映え」にできる腕前は自分には無さそうだ。なんだな、こういった自転車や徒歩で脇目に良く見る雑然とした(といっても整備された花壇には失礼か...)景色とスカイツリーの組み合わせこそが東京を感じるのだし、時の移り変わりであっという間に変化し、懐かしい景色にもなる。貴重な定点なのかも。

2025.06.23

コメント(0)

-

Metronix 524B 簡略回路図訂正、Sense Line に入るスイッチ追加 - 工芸品の動作選択スイッチを調査しきれていなかった

Metronix 524B 簡略回路図を修正する必要があることが分かった。LTSpice 回路の一部分をシミュレーションするという過程で Constant Voltage (CV) 回路動作を考えていたら(リンク先はリファレンス生成回路)、回路の動作を上手く説明できない所が見つかった。上記の赤枠で囲ったスイッチが存在していて、動作選択スイッチの位置により ON/OFF していることが分かった。訂正後の Metronix Model 524B 簡略化回路図Simplified Schematic After Fix (Rev 2.0), METRONIX model 524B (PDF)訂正前の Metronix Model 524B 簡略化回路図Simplified Schematic Before Fix (Rev 1.4), METRONIX model 524B (PDF)回路図の Switch Table も書き加えておいた。修正に気づいた原因は、+ (PLUS) 端子と +S 端子、- (MINUS) 端子と -S 端子を開放した状態で、Sense Line に流れる電流が 10mA と大きいにも関わらず、Voltage Check 時に於いて電圧計近辺の回路に入っている抵抗に現れる電圧が低くなっていることだった。そもそも CV 帰還の電圧加算 0V point を流れる電流 10mA は一体どこを流れているのだろう?という疑問が発端だった(大部分は 電流計 → 整流回路 → トランス → 出力トランジスタという経路だった)。工芸品ロータリースイッチ、まだ何か有るのかなぁ...次の日記 簡略化回路図 CV amp 周り訂正概要簡略化回路図調査動作選択スイッチ制御基板上の回路ブロックシミュレーションMetronix 524B リファレンス電圧、内部 12V 生成回路CV 制御回路CC 制御回路タップ切り替え回路修繕部品交換その他AC ライン露出箇所簡略化回路図訂正 +S, -S ライン周り(この日記)簡略化回路図訂正 CV 制御回路周り

2025.06.23

コメント(0)

-

Metronix 524B リファレンス電圧、内部 12V 生成回路 - 少ないパーツで必要な性能をした回路

Metronix 524B の AC100V ライン露出箇所の続き、Metronix 524B のリファレンス電圧、内部 12V 生成回路を LTSpice で見ていく、手元でシミュレーションできる様にLTSpice の回路図一式を用意した。METRONIX model 524B Reference Voltage, Internal 12V regulator (PDF file)なんだな、524B を作ったメトロニクスは事業継承会社を含めて廃業してしまった。だから回路を解析しても良いかというと、憚る思いもある。解析、学習、保守方針の検討のため、各部分を別々にして、シミュレーションする形で見ていこうと思う。趣味の解析なので間違った考えで見ている所もあると思う。リファレンス電圧 (Vref)、内部 12V (Vc12) 生成回路のシミュレーションは電源トランス部分 V1, V2 も模擬して見ることにする。別の日記で見ていく予定の他の部分は単純な直流電圧源を使う方針だ。半導体は LTSpice にデフォルトで備わっている部品で定格が似ていてシミュレーションで都合が良い部品から選ぶ。回路定数はシミュレーションで支障が無い限り、実機になるべく倣う。注目する回路部分以外は、必要最小限のダミー回路を入れる。これから見ていく他の部分もこの方針で行こうと思う。リファレンス電圧 (Vref) は実測 Vz=6.1V のツエナーダイオードで生成している。LTSpice では Vz=6.2V の部品 D1 BZX84C6V2L を使った。半導体の教科書には 4.7V ~ 5.1V 付近のツエナー電圧だと温度係数が 0 に近くなるとある。これに対して 6.1V を用いたのは、ツエナー電流依存性を減らしたかった為と思われる。ツエナーダイオードに塗装が施されているので、恐らくローノイズ品種を選んでいると推測できる。ダイオードのカソード側を直接 CV SET 回路の電圧源にしている。12V 電源 Vc12 はツエナー電圧の倍となるように R2, R3 4.7kΩ x 2 の分圧を通して帰還して差動アンプ Q2, Q3 に戻して生成している。Vc12 は定電流源のリファレンス電圧として使っている。4.7kΩ にカーボン抵抗を使っているのは CC (定電流) の精度は程々で良いという割り切りだと思う。電流センス抵抗の発熱による変化、そもそも電流センスは 2 つある出力トランジスタの片側が分担している電流だけ見ているという設計だ。精度を出そうとしたら、大幅に回路規模が大きくなり、使用部品の値段が上がる。Vc12 から抵抗 R4 360Ω を通してツエナーダイオードに電流を流す設計は、リファレンス電圧は自ら生成した安定した電圧でより高い安定性を得る上手い設計だ(昭和の安定化電源の定石でもある)。興味深いのは Vc12, Vref は負荷、帰還ループ内、ツエナーダイオード付近にコンデンサを全く配置していないことだ。今回示したシミュレーション対象外回路にもコンデンサは入っていない。リプル、ノイズ低減、発振対策を考えれば入れても良さそうな気がする。実際、LTSpice に掛ける回路を弄ると、リプル低減をすることができる(といっても出力リプルの変化は弄る前も十分に小さい)。超ローノイズ電源を目指すなら改良の余地はあるだろう。電源投入時の立ち上がりを見てみる。交流電源 50Hz 半サイクルで素直に立ち上がっている。Startup wave, METRONIX model 524B Reference Voltage, Internal 12V regulator (PDF file)事情を言えばトランス V1, V2 の内部抵抗 Rser を 5Ω として、素直に立ち上がる様にしている。10Ωくらいにすると、安定までに 1 サイクル程度掛かる。524B に使っている電源トランス特性は測っていないので、希望的値だ。定常状態に入っているときの各部電圧を見ていく。Vref の変動幅が 70uV になっている。VC SET 回路の構成から出力電圧が 18V (=Vref x 3) の時に、Vref のリプル分寄与によって出力に振幅 210uV (=70uV x 3) のリプルが乗ると考えられる(上手い打ち消し回路は無さそうだし...)。Running wave, METRONIX model 524B Reference Voltage, Internal 12V regulator (PDF file)今時のリファレンスレギュレータ・オペアンプでリニューアルしようとすると、発振対策・起動回路組み込みなどで回路規模が少し大きくなりそうだ。4 個のトランジスタで構成した低ゲインの回路がシンプルな回路の肝でもある様に思う。40mW強 (=約 6.2V x 6.66mA = 41mW) 電力消費していて、形状が小さいツエナーダイオード D1 が一番故障しやすそうな部品だろうか、自己発熱による熱安定と故障確率のバランスを意図した設計かもしれない。次の日記 Metronix 524B 簡略回路図訂正概要簡略化回路図調査動作選択スイッチ制御基板上の回路ブロックシミュレーションMetronix 524B リファレンス電圧、内部 12V 生成回路(この日記)CV 制御回路CC 制御回路タップ切り替え回路修繕部品交換その他AC ライン露出箇所簡略化回路図訂正 +S, -S ライン周り簡略化回路図訂正 CV 制御回路周り

2025.06.22

コメント(0)

-

Metronix 524B の AC100V ライン露出箇所 - 昭和の器機は端子部分に熱収縮チューブを被せるといった気の利いた組み立てになっていない

Metronix 524B の AC100V 露出箇所について書いておこう。前の日記で単に「AC100V ラインに直接繋がる端子に気をつけて欲しい」と書いた。気をつけてと書くのは簡単だ。具体的に触れてはいけない所を理解することで、気をつけたり、予め防護措置を行うことができる。ヒューズ付近から見ていく。ヒューズホルダーの 2 端子に AC100V が掛かる。パワートランジスタ、1 次側平滑コンデンサに近く、隠れた場所にあるので迂闊に触れやすい。パワートランスの 0, 100, 110, 120 と書かれた端子に AC100V (これを昇圧した電圧)が掛かる。0 は Neutral 側になっている場合もあれば、Line (Live) 側になっている場合も有る。数字の通りの電圧ではない。パワートランス付近は AC100V ラインの両側が接近して配置されている。短絡にも注意して欲しい。定格 2.5A のヒューズ使っていたら、短絡時に即ヒューズが切れるので派手な火花は飛ぱ無いはずだ。動作選択スイッチ部分に付いているマイクロスイッチ(あるいは電子レンジで良く見るドアスイッチ)に AC100V が掛かっている。ここは隣接して出力端子にスイッチを介して接続する回路が配置されている。隣接回路と短絡した場合は出力端子に繋いだ回路も壊す場合がある。絶縁テープを貼って絶縁する簡単な防護でミスは減らせるだろう。のぞき込んで顔や耳を感電するような思いもしなかった事故も減らせる。より安全を望むなら、絶縁トランス(値段は高い)、あるいは電動工具工事用あるいは家電用の漏電遮断器付きタップを使うと、動作実力で半サイクル ~ 1,2 サイクル程度で漏電を遮断する。「今時はブレーカーボックスに漏電遮断器が入っているから、用心しなくても良さそうな」と思うかもしれない。タップの感度電流を高感度(低い電流値で遮断する)にして保護協調をすれば、家中を停電させずに済む。Youtube 動画で器機内部の電圧を平然と調べ回って「故障はここだ、直った」的なコンテンツを良く見る。彼らは「特殊な訓練を受けている」か、「高価な絶縁トランス設備を有している」か、あるいは、高圧接触の恐怖を知らないだけか。次の日記 リファレンス電圧、内部 12V 電圧生成回路のシミュレーション概要簡略化回路図調査動作選択スイッチ制御基板上の回路ブロックシミュレーションMetronix 524B リファレンス電圧、内部 12V 生成回路CV 制御回路CC 制御回路タップ切り替え回路修繕部品交換その他AC ライン露出箇所(この日記)簡略化回路図訂正 +S, -S ライン周り簡略化回路図訂正 CV 制御回路周り

2025.06.20

コメント(0)

-

Metronix 524B 制御基板上の回路ブロック - 測定するときは剥き出しの AC100V ラインに注意して

前の日記では動作選択スイッチについて見た。続けて Metronix 524B CVCC 電源の制御基板を見ていこうと思う。下の画像をクリックすると大きい JPEG 画像が表示される。JPEG 特有の滲みが無い PNG 画像はすぐしたのリンク先に配置した 7.3Mibytes ある。METRONIX model 524B Control Board Picture (7.3Mibytes PNG)上からの画像で定数・型番が分からない部品には字幕を付けた。制御基板は次に示す機能ブロックで構成されている。BlockdescriptionControl Board Power Supply制御基板を動かすための正負電源を供給する回路Tap Change出力電圧に応じて Power Trans 出力のタップを切り替える回路Ve -6.8V差動アンプに使う安定化した負側電圧 -6.8V を供給する回路+12V and Ref. +6.1V Reg基準電圧 12V (正確には 12.2V) と 6.1V を生成する回路CV amp (1) and (2)定電圧出力をするための帰還・増幅回路CC amp定電流出力をするための帰還・増幅回路CV driver (1) (2)定電圧(定電流)出力トランジスタを駆動する回路注: CV driver (1) は CV amp の中にまとめて示した。半固定抵抗器は次に示す調整に使われている。BlockdescriptionTap Change Level出力電圧に応じてパワートランスのタップを切り替える電圧を調整する。閾値電圧にヒステリシスがあり、上昇・下降でタップが切り替わる電圧が変わる。ヒステリシス幅はほぼ固定である。CV MAX Trim最大出力電圧を設定する。CC MAX Trim最大出力電流を設定する。機能ブロックはほぼ纏まって配置されている。配線取り出しを長辺の一辺に寄せる都合で一部が分割されたと思われる。三角・矢印・曲尺の絵記号で主要電圧 GND(=+S), Vcc(非安定化 約 +22.8V), Vee (非安定化 約 -23.2V), Ve6.8 (安定化した負電圧電源 -6.8V), Vref(基準電圧 +6.1V), Vc12(基準電圧 約 +12V) を確認できる場所を示してある。小さい文字で絵記号にトランジスタの端子記号、分かりにくい場所で当該の部品記号を示してある。一応絵記号の付与に間違いか無いか確認してある。サービスマニュアルなどの正式文書との照合はしていない。故障診断、回路動作の理解のためにテスタなどの測定器を繋ぐ場合、基板外の部分で AC100V ラインに直接繋がる端子が剥き出しの状態になっている。うっかり触れて感電しないように注意してほしい(リンク先は AC100V ラインの位置を示す日記)。できれば予めテープを貼っておく、絶縁トランスを介した電源供給にするなど、防護措置をするのが望ましい。制御基板の GND は +S 端子になっていることに注意して欲しい。出力端子の - を基準にしてテスタで当たると奇妙な電圧が見えたり、複数の測定器を使っている場合に出力端子の - と +S を短絡するなどの事故が起きやすい。テスト棒で当たりにくい場所もある。棒を当てやすい場所で動作チェックするのが良いだろう。基板裏側にも部品が配置されている。恐らく出力電流が足りない場合が見られたので追加部品で修正したか、1A 出力の下位モデルが設定されていて、基板は共通化で作っておき修正で対応するという方針だったと思われる。うーん、フラックス(ヤニ)の変色状態からすると洗浄した方が良いのかもしれない。パターンが切れていたとして、メッキ線で修正するのは容易だと思う。半田がブリッジしそうな所も見受けられる。次の日記 AC100V ラインの位置概要簡略化回路図調査動作選択スイッチ制御基板上の回路ブロック(この日記)シミュレーションMetronix 524B リファレンス電圧、内部 12V 生成回路CV 制御回路CC 制御回路タップ切り替え回路修繕部品交換その他AC ライン露出箇所簡略化回路図訂正 +S, -S ライン周り簡略化回路図訂正 CV 制御回路周り

2025.06.19

コメント(0)

-

METRONIX Model 524B の動作選択スイッチ - 昭和の時代を象徴するような工芸的部品

METRONIX Model 524B のことを書こうと思って放置状態になって 1 年半くらい経ってしまった。メトロニクスのこと(事業を引き継いだメトロテックのこと)を調べたら2024年5月末に廃業してしまったことが分かった。今ある部品で 524B を保守しようとすると難しい。正面の動作選択スイッチが工芸品の様な作りになっている。スイッチ位置は下の画像の様に "POWER-OFF", "VOLTAGE CHECK", "OUTPUT ON", "CURRENT CHECK" の様になっている。これらの位置の中間にもスイッチの ON/OFF が違う位置がある。以降 "POWER OFF" の位置を POF の様に省略して書く。内部的な中間位置状態を区別すると POF, VCK, OP1, OP2, CC1, CC2 様に状態が細分化される。機構を分解して調べていないので、状態を見誤ってているか、もっと細かい状態がある可能性がある。一番初めの日記で注釈無しに示した簡略化回路図の左上にあるスイッチ状態の表は動作スイッチ位置の内部的な中間状態を含めた ON/OFF 状態を示している。METRONIX model 524B Simplified Schematic (PNG picture)例えば Pilot Lamp の減光表示をするための SW2 は VCK, OP1, CC1, CC2 の位置で ON になり、電球に流れる電流の一部を 60Ω の抵抗に分流して暗くする。注: 上の表は細かいのでクリックして拡大表示した方が見やすい。分流して電球を減光する方式は昭和的だと感じる。無駄な電力消費を厭わず、恐らく電球点灯のために特注でつくられた巻き線抵抗器(ホウロウ?セメント?塗布仕上げ)は 3 端子の特殊な部品だ。みんなで力を合わせて作りたいものを作ったのが昭和の時代だったのかもしれない。今の時代はどうだろうか? ソフトの開発現場で見た光景は多くの協力会社からやってきた技術者の集まりだ。部品からコードモジュールに変わっただけ?次: 制御基板上の回路ブロック概要簡略化回路図調査動作選択スイッチ(この日記)制御基板上の回路ブロックシミュレーションMetronix 524B リファレンス電圧、内部 12V 生成回路CV 制御回路CC 制御回路タップ切り替え回路修繕部品交換その他AC ライン露出箇所簡略化回路図訂正 +S, -S ライン周り簡略化回路図訂正 CV 制御回路周り

2025.06.18

コメント(0)

-

曲がった電柱を見つける - 久しぶりに青戸・立石に行ってみたら

久しぶりに奥戸街道を西に進み青戸・立石付近へ行ってみる。以前高砂に住んでいたので馴染みがある地域だ。本奥戸橋西詰交差点の近くで曲がった電柱をみつけた。高砂から離れた後で建て替えられたらしい。電柱って耐用年数短かったっけ?曲がった電柱で検索するともっと派手に曲がった電柱が見つかる。本奥戸橋西詰にある電柱の上部は至って普通の装柱だ。積極的に曲がった電柱を使う動機があったのだろうか?過去に歩道を走っていた自転車が激突したとか?

2025.06.13

コメント(0)

-

システム要件を満たさない PC に Windows11 をインストールしても先が無い - バージョン更新がブロックされている

Windows11 のシステム要件を満たさない PC の今後を検討する必要が出てきた。自分の PC ではないので問題を自力解決できてしまう期待は無い。試しに手元の要件を満たしていない Intel Core i7-3770, 32Gibyte の PC で Windows10 home を Windows11 にしてみることにした。ネットには Page View や再生数を稼ぐような「簡単」「裏技」と言った言葉を使って、システム要件チェックを回避して Windows11 をインストールする方法の紹介が溢れている。詳細に興味があれば検索してそちらを見てほしい。自分は setup /product server を使った。インストールはできる。メジャーバージョン Update (例えば 21H2 を次の 22H2 に更新する) はできないことが分った。これに対して Windows11 のインストールメディアを用意して上書きインストールで解決するという情報が見つかる。これは採用できない。環境維持を考えたら「簡単」ではない。Microsoft は記事で「Windows 11 のインストールを続行すると、PC はサポートされなくなり、更新プログラムを受け取る資格がなくなります」と表明している。実際の挙動も表明通りなのだ。以下はバージョン更新がブロックされることを確認した記録だ。先ほどの「バージョン情報」画面はバージョン 21H2 だ。意図的に古いバージョンにしてある。問題が無ければ次のバージョン 22H2 あるいはもっと新しいものに更新できるはずだ。ライセンスは認証済みかを確認する。ライセンス認証は「アクティブ」だ。Windows11 に無理やりするためのレジストリ修正も行う(AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU, BypassSecureBootCheck and BypassTPMCheck)。多分、有効なのはインストール時だけと思われる。念のためできることは何でもしておく。インストール直後は最低限の Update を行うことができる。進めると何か様子がおかしいことに気づく、バージョン 22H2 が出てこない。「最新の状態です」と表示されつつ「お使いのデバイスには、重要なセキュリティ更新プログラムが適用されていません。更新を完了できるように、デバイスを電源に接続してオンにしたままにしてください。」と表示に矛盾がある状態になる。更新プログラムのチェックをクリックしても、何も変わらない。さっきの画面に戻るだけになる。電源を入れたまま放置しても変わらない。なんだな、やたら長い記事にして途中広告を見せようとしたり、テロップで済むところを喋りで延ばしたり、挿絵を入れて尺を稼ぐのだったら、Update が block される現象確認とか、他に示すことは有るだろうにと思う。この日記も手短ではない。

2025.06.10

コメント(0)

-

Buffalo BSH4A110U3V 修理 - 内部で MicroB コネクタ接続されているのでケーブル交換

Bfffalo BSH4A110U3V をジャンクで購入する。Hardoff 赤ゴム紐で 330 円だ。壊れていた。ケーブルを交換して使える様になった。この hub のことを書いていく。Super Speed Hub なのに異様に安い。ソケット部分に使われているプラスチックが青いので、HS/FS hub に間違うことも無さそうなのに。PC に繋いでみると 2, 3 回は認識された以外は接続しても認識されなかった。認識した実績はあるので hub controller chip は生きていた可能性がある。分解してみる。下の画像に示すところに嵌め込み爪が有るので、もし分解するなら参考にしてほしい。開けて驚いたのが cable が Super Speed Micro B connector 接続になっていることだった。ケーブルの接続状況を調べてみると VBUS が繋がっていない様に見えた。基板に損傷箇所はなし。外部電源は DC 12V center +, 内径 2.1mm plug で供給する方法で間違い無さそうだ。controller chip に火膨れした様な跡もない。Realtek RTS5411S が使われている。Realtek が問題ありだったのは過去の話、今時は High Speed Serial Interface 物で問題を感じることは無い。復活できれば良い hub になりそうだ。ケーブルが容易に交換できそうな構造なのはケーブル故障が多いのだろうか?修理するとして、安い外装ケースとケーブルを合わせて交換することを見込んでいるのかもしれない。というわけで hard off にもう一回行ってくる。交換用の Super Speed Standard A plug to Micro B plug ケーブルを買ってくる。普通の輪ゴム掛け 100 円 だ。短いケーブルだったので、ポート数が少ない PC の裏側でポートを増やす目的で使うことにした。B plug 側の外装が基板に当たってしまう。外装を剥ぎ取りしやすそうなケーブルを選ぶ。なおかつ、最小限の再建もできそうなものだ。目論み通り、B plug の外装を剥いたら、金属シェルだけになり最小限の外装になる様再建できた。相変わらず工作仕上がりが汚いなぁ...ケーブルを付ける。外装の再仕上が太すぎるとケースが閉まらなくなる。少し噛むくらいが丁度良い。LED の視認性は良い方が好みだ。電源 LED が良く見えるように穴を開ける。白いマスキングテープを貼って、LED を視認できる角度を大きくする。動くようになった。lsusb などで表示される論理的なポート番号と物理位置の対応を確認しておく。マスキングテープにマジック書きしておいた。画像の奥側(ケーブル取り付け側)から、2, 1, 3, 4 だった。普通の人は論理ポート番号なんて気にしないか...

2025.06.09

コメント(0)

-

千石電商 LEAD ケース特価売り出し - 恐らく LEAD が電子機器事業から撤退することが関係しているかな

千石電商秋葉原本店で LEAD のアルミケースが特価売りだしになっていた。恐らくLEAD が電子機器事業から撤退することが関係していると思われる。値段はケースの大小にもより 500 ~ 2,000 円程度の範囲に見えた。画像を確かめてみると、最後の 3F で売っている小型ケースの値段だけがハッキリ写っていた。秋葉原カルチャーズ ZONE (旧LAOXと言った方が記憶が一致するだろう)に入っていた鈴蘭堂で売っていたケースの値段からすると 1/2 ~ 1/3 程度だろうか。特に大型ケースは安く感じた。※ 下の画像をクリックして拡大すると値札の値が読める作業スペース、切子の始末の都合もあって、自分はダンボールに張り紙をしてケース作りをしている。格好良く 3D プリンタとか外注プリント基板の切り出しで仕上げている人も多いだろう。これからのお手軽金属ケースは何だろうか。アウトレットボックスにコンセントプレート?

2025.06.05

コメント(0)

-

中古の指紋認証センサー DDS UB-H901 (Validity VFS300) を Windows 10/11 で使う - Windows Update catalog で VFS300 を検索

中古で USB 指紋認証センサー UB-H901 を買う。あちこちのサイトでパスワード認証をするのが面倒になってきた。指紋認証センサーを使いスマホのようにタッチ(UB-H901 は指を擦る)でログインできる様にした。中古なのでドライバー CD と言った気の利いた付属物は無い。調べてみると Windows Update catalog で見つかる Validity VFS300 ドライバー が使えることが分かった。ダウンロードしたファイルは Cabinet (.cab) ファイルなので展開する。端折った手順で書くと、デバイスマネージャーでデバイスを右クリック「ドライバの更新(R)」「コンピュータを参照してドライバーを検索(R)」にて、先ほどの展開したディレクトリーを指定してインストールできる。下の画像は既にインストールが済んだ状態のデバイスマネージャーでの表示だ。Windows 10 のドライバは Windows 11 でも使える。恐らく winusb.sys 経由で User Mode driver として実装されているので、kernel 変更の影響を受けていないと思われる。Windows で指紋認証を使える様にするための手順は検索すれば多くの事例が見つかるだろう(Windows hello 指紋認証 で検索することもできる)。設定 → fingerprint で検索 (指紋認証で検索) にて指紋登録の画面へ進むことができるはずた。PIN 入力で最後に [Enter] を押さないのがコツだろう。[Enter] を押してしまうと指紋登録が中断してしまう。何回か指を擦る必要が有り、登録作業はじれったい。登録が済むと、指紋認証でログインすることができる。Web browser も指紋認証によるパスワード入力ができる様になっているはずだ(ブラウザによっては要設定)。UB-H901 の詳細を見ていこう。Linux で情報収集をしてみる。dmesg にて Full Speed USB device VID:PID=138a:0008 として認識lsusb -v にて Validity VFS300 として認識されて Vendor Specific Class (これはおそらく winusb descriptor と呼ばれるもの) として分類されているkernel driver は当たっていない。kernel driver が無くても Linux で使用可能だ。fprint project page から Supported devices ページを開くとデバイスリストの中に 138a:0008 が見つかる。人間可読名 は Validity VFS301 になっている。あっさりとした記事で Ubuntu-mate での設定手順が見つかる(他の Ubuntu 派生 flavor でも応用できそう)。指紋登録はコマンドラインにて行う。man fprintd-enroll (指紋登録), fprintd-list (登録済み指紋表示), fprintd-verify (指紋照合確認), fprintd-delete (指紋削除) にて指の指定、登録情報操作を確認しておくと良い。Linux で試して UB-H901 を動作させることはできた。自分は直ぐに登録を削除した。sudo dmesg の様に管理者権限を要するところで、次の様に "Swipe your finger across the fingerprint reader"$ sudo dmesgSwipe your finger across the fingerprint reader[ 0.000000] Linux version 6.8.0-60-generic (buildd@lcy02-amd64-054) (x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.42) #63-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Apr 15 19:04:15 UTC 2025 (Ubuntu 6.8.0-60.63-generic 6.8.12)[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.0-60-generic root=UUID=ef60a620-558b-4157-8d0a-b6be1117e81b ro resume=UUID=483353ea-afbe-4419-8ac6-76ce8acafe9e[ 0.000000] KERNEL supported cpus:と出てくる。タイピングの調子が狂ってしまう。どちらも指を使う操作なのに...

2025.06.03

コメント(0)

-

DeepSDR 101 clone を PC に接続する - R8 を 22Ω に置き換えて channel.csv 書き換え

Alexpress で売っている Deep SDR 101 のクローン(あるいは偽物)は Mass Storage Mode で PC に繋ぐことができない。Youtube video に 改造して繋ぐことができると言う動画が有った。試してみることにする。先に改造箇所を示しておく。USB Type-C connector に繋がる DM line に直列に入っている抵抗 R8 を 22Ωに置き換える。簡略化した回路図で示すと次の様になる。重要な注意をする。Firmware update をしたら何が起こるか分かっていない。今回試したのは channel.csv を書き換えることだ。I don't know what happens after updating firmware. I haven't tried updating fiemware. I have only tried editing channel.csv.分解作業で使う工具は次の通りだ。半田付け作業で使う工具は省略してある。次の道具を揃えると作業しやすい。スパナ(wrench)またはラジオペンチ(long-nose pilers): ロータリーエンコーダーのナットを緩める精密ドライバ + #1: ケース側面のネジを外す精密ピンセット(tweezer): U.FL アンテナコネクタを外す、付ける。バッテリコネクタを外すマスキングテープ: LCD パネル保護フィルムを剥がしてしまった場合はパネル面をケースの縁で引っ掻かないように保護する。半田付けの際にバッテリコネクタを溶かさない様に保護するいくつかの工具は選択に注意する必要がある。精密ドライバを使用して欲しい。軸が太い普通の #1 + ドライバーを使うと次の様に電池の側面を傷付けてしまう。傷を付けてしまったら、次の様にカプトンテープを貼れば一応保護できると思う。少し心配がある。ピンセットは U.FL コネクタを外したり、付けたりする作業がしやすい物を使う。自分は先端が少し広めになっている ENGINEER PTZ-02 を使った。分解をはじめる。アルミ押し出しのケースから基板を引き抜く。LCD パネルの覗き窓にバリが残っている可能性がある。もし、LCD パネルの保護フィルムを剥がしてしまっている場合は、マスキングテープなどで LCD パネルの保護をすると良い。自分の個体は LCD パネルに保護フィルムが貼ってあったままだったので、保護はしなかった。あるいは引き抜くときに、のぞき窓に触れないように注意する。ロータリーエンコーダーのノブを外す。ノブはローレット加工の軸に差し込んであるだけだった。clone の作り方次第では、いもネジ止めかもしれない。ロータリーエンコーダーの軸を止めているナットとワッシャーは緩くなっているかもしれない。どうやらねじ切りのピッチが合っていない可能性がある。ネジは #1 + ドライバーで外せる。ヘッドホン端子側はネジを 4 本外すだけだ。アンテナを接続している U.FL コネクタを外す。外すのは簡単だ。付けるのは難しいかもしれない。自分は 20 分くらい格闘して付けた。手前のアンテナに工具が当たり難しい。何か治具を作った方が良いかもしれない。これで基板を引き抜くことができるはずだ。LCD パネルをケースのバリに当てないように注意しよう(のぞき窓にパリがあるかもしれない)。バッテリーを止めている基板を止めているネジ 4 本を外す。太い軸のドライバーを使うとバッテリーの側面を傷付けてしまう。軸が細い精密ドライバーを使うのが良い。バッテリコネクタを外す。少し硬めなので無理に引き抜いてコードを引きちぎったり、コネクタを壊さないように注意して欲しい。半田ゴテが当たって溶けないようにバッテリコネクタにマスキングテープを貼る。22Ω を R8 に実装した。手持ちの部品は少し大きめのものだったのではみ出している。拡大画像をみると半田付けが下手だった。回路図と基板を追って繋がっているか確認すると良いだろう。PC への接続は本物の Deep SDR 101 と同じだ。Deep SDR 101 の Type-C connector と PC をケーブルで接続するロータリーエンコーダーのノブを押したままにする電源を ON にするPC で認識されたならノブの押しを離しても良い。下の画像をクリックするとダウンロードの後、動画再生が始まる。PC の画面で Deep SDR 101 clone が Mass Storage として認識されていることを確認できると思う。おおよそ 1Mbyte 弱の FAT file system ドライブとして見える。channel.csv file が root directory に見えるはずだ。cannel.csv の文字コードは GB2312 だと思われる。改行は CR-LF だ。$ iconv -f GB2312 channel.csvInfo1,Info2,Frequency,Modulation中央人民广播,中国之声,1593000,AMHAM Radio,40 metres,7060000,LSB中央人民广播,中国之声,9660000,AMAsian,NHK,9750000,AMHAM Radio,20 metres,14270000,USBHAM Radio,6 metres,50110000,USB安徽交通,(应急)广播,90800000,WFMHAM Radio,2 metres,145000000,AM安徽,音乐广播,89500000,WFM中国之声,合肥,93500000,WFM音乐之声,合肥,94300000,WFM合肥,交通广播,102600000,WFM中国之声,北京,106100000,WFM中国之声,上海,99000000,WFM中国之声,广州,89300000,WFM中国之声,深圳,95800000,WFM中国之声,杭州,90200000,WFM合肥新桥机场,塔台,118750000,AM合肥新桥机场,进近,119850000,AM合肥新桥机场,地面,121725000,AMTest 1,,15000000,AMTest 2,,45000000,AMTest 3,,105000000,AMTest 4,,135000000,AM日本語の漢字から GB2312 の漢字に変換出来ない場合が有り、日本語で放送局名を表示するのが難しいと思う。例えば「東京」の「東」に対応する文字は「东」になる。ネットで調べると字形が「東」見えるコードも有りそう?探すのに苦労するよりは ASCII code で表現した方が楽だと思う。列の内容はInfo1: 放送局名 1 段目表示Info2: 放送局名 2 段目表示Frequency: 1Hz 単位の周波数Modulation: 変調形式 {CW, LSB, USB, AM, WFM, STE, I/Q}となっている。変調形式は全て試していない。恐らく DEEP SDR 101 のマニュアル通りだと思う。試しに 日本の千葉県にて AM 中波, FM, 航空無線(周波数や局が合っている自信がない)のリスト を作ってみた。AM 中波は受信しないのでアンテナ線を付けるかバーアンテナで受信感度を補強する必要が有りそうだ。USB A connector 側はシリアル RX, TX が繋がっている様だ。まだまだ興味深くアクセスできる所がありそうだ。

2025.06.01

コメント(0)

-

500V 電圧計 300mA 電流計が付いた自作アンプ - ハードオフ松戸古ヶ崎店 売れちゃったのかなぁ OFFMALL 掲載見つからず

5/29 HardOff 松戸古ヶ崎店へ寄る。ラックマウントの高圧電源装置?と思ったら自作アンプが置いてあった。330,000円 のジャンクだ。33 万円? 桁を見間違えた?と思った。この値段、内部にあるトランス・チョーク類の中古相場合計金額から出しているらしい。値札に書かれた部品名を調べてみる。データシートが手に入らないものも有るので一部推測を含む。MX-280: 電源トランスFW-150-2SR x 2: シングル 30W 出力トランス x 2NC-20 x 2: シングルドライバートランス x 2MC-15-150D: チョークトランスMC-10-200D: チョークトランスこれらの構成から、シングル方式で 20W ~ 30W x 2 出力のアンプだと思われる。値札に隠れたメーターを見てみると 500V 直流電圧計、 300mA 直流電流計が見えた。これらが出力段のプレート電圧・電流を測っているものだとすると、トランス・チョークコイル類が対応している出力と整合している。前面パネルのツマミを見てみると、{OFF, POWER, DRIVER}, {FILAMENT, PLATE} を選ぶスイッチが有った。普通は出力電力計を配置するはずの所に敢えて電圧計、電流計を配置している。トランス・チョークコイル類は無理がない選択なはず、それでも電圧、電流をメーターで監視したい事情があったのだろうか。過負荷だったらランプが光る程度の付加回路では不足だった?あるいは、徹底的に半導体を嫌ってトランジスタで簡単な監視回路を作るよりはメーターにしたのだろうか?裏面をみれば何か事情が分かるのだろうか?電源入力は丸形メタルコネクタ、スイッチ類(プレートが付いているのは出力トランスのタップ選択だと思われる)、入力 RCA 端子、出力ネジ止め端子(折れてしまっている)が見えた。RIGHT, LEFT のレタリングがされているので 2Ch (stereo) アンプと見て間違いないだろう。電圧計、電流計を付けた事情は判らず。強いて言うならスピーカーインピーダンス設定が合っていなかった場合にメーター指示から判るようにしたかったのかも。うーん、肝心の真空管であろう能動素子は何を使っていたのだろうか? 今時シングルで 20W ~ 30W 出力が可能な真空管は相当に貴重品なはず。トランスが全て健全だったとして、部品取り・組み直し、あるいは再稼働をするには相当に投資が必要なはず。値札の商品番号 1010570000066581 を Hardoff mall で検索しても見つからず。自分が店を離れた後直後に売れてしまった? SOLD OUT にも出てこないのは少し謎だ(2025.06.01 16:00 検索したら商品が出てきたのを確認できた。内部の画像を見ることができる。真空管ソケットに真空管が差し込まれていないことを確認できる)。

2025.05.30

コメント(0)

-

MAX COFFEE {寒天, ピーナッツ, シフォンケーキ} - MAX COFFEE 飲めなかった思い出

松戸駅近くに用ができたので、ついでにキテミテマツドにも寄る。お土産屋さんが有った。「マックスコーヒー寒天」、「マックスコーヒーピーナッツ」、「マックスコーヒーシフォンケーキ」、マックスコーヒー味でお菓子。マックスコーヒーで思い出すのは小さいときによく行った近くの小型スーパー(今時で言うとまいばすけっとの様な店舗)だ。そこの自動販売機で缶が売られていた。付近に飛散したコーヒーの飛沫から異様に甘い匂いが漂う。小さかったので買えるお金も無く、たまに誰かが買うのを見ていた。昭和の時代、コーヒー味のお菓子は色々な種類があった。意図的に MAX COFFEE に味を寄せるお菓子は無かった。どれも甘さを中心に据えて、コーヒーらしさは添えられた味・風味であった。MAX COFFEE はお菓子のコーヒー味と違ってちょっと上品で大人の味なんだろうなぁ... と思いを巡らせていたらオジサンと呼ばれる年齢を過ぎて仕舞いそうになっていた。今になって買って食べられるかと言うと、血糖値上昇が辛く手を出せない。

2025.05.29

コメント(0)

-

秋月八潮店ガレージ内色々 - 画像が見切れていて全部ではないけど

5/24(土) に秋月八潮店に行った時に見た品物色々の続き。主にガレージ内に有ったものを見て行く。shunt regurator、スライドスイッチ、小型ボリューム、色々と新顔がある。M3 プラスチックネジ、スペーサー、ナットは多く有っても結構便利だと思う。紫外線センサー ML8511 って QFN パッケージか。デットバグ実装したら、センサ面隠れるな... ユニバーサル基板に穴あけして実装?ポリスイッチ類はお手軽に保護に使うので多く有っても困らないかな。両面銅箔基板は薄型 0.3mm、いわゆるランド法で高周波回路を実装するには手ごろな材料なのかも。そう言えば色々と巡り合った上司の中に、高周波回路のジャングルジムを作るの得意な方が居たなぁ。特性もきっちり出していた。真ん中の基板はぱっと見で特定できず。Ethernet port, 無線モジュール, USB port, 多分 SD card slot 電源入れて Linux が動いたとしてもその先が大変なんだよなぁ...液晶パネルはSP-521 の類似品?だとするとワンチップ DMM IC ICL7136 と組で使われていた部品のはず。50uA 電流計の方が気になるかもしれない。感度が高いので静電気でも針が動くかも。9V と 5V の AC アダプタ、5V の方はなぜか逸散しやすいんだよなぁ。いっぱい持っていたはずなのに...LPC11U24 は現行の LPCXpresso 8.2.2 ではサポートされていないみたい。小型ファンと RF コネクタは意外と売れているのか。以前はもっと大きな箱に入っていた。AC アダプタ出力ケーブル(DC ケーブル)色々と、オーディオケーブル色々、色々と増えてきたような。Windows 10 Mini PC は秋葉原だとひしめく中古 PC 店でも良く見掛ける。珍しいようで、意外と物は多い。奥にステーションはんだごて HAKKO FX-888DX が見える。お値段は確か、モノタロウで買うより少しだけ安かったくらいだったと思う。画像の一番左側にある電子式蛍光灯安定器は 10W x 1 灯用。20 円だとお手軽金属ケースとしての価値の方が高いか。今時 T8 Lamp holder (あるいは socket) で検索するとおおよそ中国製のものがみつかる。この間買って見たら、どうやら品切れだったらしく発送詐欺(荷物追跡はできるが途中で戻ってしまう、恐らく無効な住所宛発送をする手口)にやられかけたしなぁ。蛍光管も、灯具も絶滅危惧種になりつつある。BASIC stamp のトレーニングマニュアルと奥に写っているのは SH/7045F の開発用コンパイラ・ライターソフト(ご自由にお取り下さいとあり、カラス避け用途だそう) 試しに 1 枚手に入れて読んでみたところ、全てのファイルが読めた。この季節のカラスは子育てで神経質になっているので、近づいただけでも攻撃・威嚇される。別の場所でカラスからスクランブルを喰らった。BASIC stamp のトレーニングマニュアルの前半 4 割程度は電子工学基礎的な内容になっている。平易かつ丁寧な英語で書かれていて、電子工学に関連する文書を英語で表現する参考として丁度良い教材だと思う。こちらもご自由にお持ち下さいとある。え?750MHz 帯域のオシロスコーププローブ?と思ってよくTX1030 を調べたら検波回路内蔵のディテクタ・プローブだった。最近の秋月電子商品タグと部品機能が合っていないことが多いからなぁ...

2025.05.28

コメント(0)

-

丹青通商(亀戸)に行ってみる - ほぼ古書店

亀戸に移転した丹青通商に行ってみる。以前に丹青通商に行った時の日記更新もしたかった。google map でも丹青通商の場所を確認できる。はじめに言っておくと店舗で電子部品を買うつもりだったら、web 通販を使った方が良い。丹青で運営している web ページ、Yahoo 店 丹青通商 (電子部品一部)、Yahoo 店 丹青通商 (電子部品二部)で部品を探して買う。実店舗は入口の戸に書いてある上から順で、SF・ミステリー(20%)文庫(35%)コミックス(30%)専門書(10%)電子部品(5%)といった品揃えだ。本は古本である。電子部品の殆どは倉庫に収納してあり、店頭にあるのはよく見掛ける汎用品だ。専門書も電気電子・コンピュータ・医学・機械・土木・化学といった分野を含んでいる。昭和の歴史的資料感が強い。古書をざっと見て、「そうなのか」と気づかされたのはほぼ同じ題名かつ同じ出版社で、別の著者の本が有ったことだ。いわゆる大学教科書で講義を担当する先生が書いた本だ。大学構内の購買にて限定本として売られていたのか... なんだな、どちらもエンジニアの立場で読みやすいかというと...マスクと手袋を装備していくと良い。ホコリは払われていない。自分は古書店に入るための標準装備を忘れていた。立ち読みは期待しない方が良い。半数程度の本は透明フィルムで袋掛けしてある。本も 和海機工(丹青通商) Yahoo 店(本) で探して買うのが良いと思う。実店舗でも売っているので、「先に実店舗で売れてしまった」ということもありえる。30分ほど店内に滞在した間、他のお客さんはいなかったので、web で買うのもほぼ確実だと思う。恐らく殆どの人は実店舗に行く場合、総武線亀戸駅、東武線亀戸水神駅から徒歩になるだろう。自転車でふらっと行く場合は、近くの公園に駐輪することになるとおもう。小さな公園が近くに点在する。自分は江東区 香取公園に自転車を止めた。滞在していた間、郵便屋さんが出入りしていた。入るときにチラっと通販封筒が多く見えた。挨拶や声がけのやり取りを聞いていると、慣れていて馴染みな感があった。通販の荷扱いはそれなりに有りそうだ。昭和を偲ぶ漫画が結構あった。懐かしさに浸る時間、自分には無さそうだ。

2025.05.26

コメント(0)

-

秋月電子八潮店の出物パーツ - 秋葉原店とは違うのか

久しぶりに 5/24 に秋月電子八潮店へ行く。出物パーツが色々と入れ替わっていた。入口にソーラーパネル充電器が展示されていた。USB PD 18W, QC24W, 12V鉛蓄電池充電と今時仕様になっている。何かと囁かれる 2025/7/5 に来る「何か」の対策?ボックスの中は測定器だった。熱電対ロガー TC-08 35,000円、ゴロッと転がっている物にしては高価だ。レール売り半導体が大分増えた。24C256 256kibits I2C EEPROM 50 個 300 円、小規模マイコンの常用漢字フォントとか、PCM データ格納、Logging data 格納用途かな。74AC164 8bit Serial In/Parallel Out Shift Register、AC なので 86MHz で動く、それでも今時の FPGA には速度勝負で負けるか...多分 556 (555 x 2) タイマー IC、自分はなぜか OP AMP と違って 2 個入り 556 を使わず 555 x 2 で回路を組み立てることが多い。74HC195 4bit load/output, 1bit serial in shift register 今時の使いよう? GPIO 拡張 I2C や SPI I/F の expander がいっぱい有るしなぁ。hash 計算も GPU に負けるのだろうな。S8119 photo switch 反射・透過、外乱除去機能付き光電スイッチ、複数使った場合にお互いの干渉対策が面倒なのかな。IRF14024H half bridge Output Nch FET x2 for Digital Audio, Vds=200V, Id=9.1A 8 Ω負荷で 300W 出せる。レール売りもある。TLP2200F logic level photo coupler TpLH=235ns, TpHL=250ns である程度高速、秋葉原店では TLP351 がレール売りされていた様な。IRF14024H との組みで使うなら TLP351 の方が好適に思う。FOD817B Photo Coupler 1 レール 100 個 100 円、汎用フォトカプラの代表格、Photo Coupler 類は経年で CTR が下がると Application Note に注意書きがある。大量に手に入るので寿命、伝搬特性の経験値を積むには良いのかも。互換品だと思ったら OnSemi 製なのか。白色チップ LED 色々、多様な色温度の中から選べる様になっている。パーツケースを照らしているのは、恐らくケースに入っている LED から選んでいる。色味が分かるようになっている。照明用途で大量生産される様になって安くなったもんだ。

2025.05.25

コメント(4)

-

秋月八潮店にディスクリートトランジスタアンプキット - 熱結合・ペアトランジスタ・DC オフセットが気になる

久しぶりに秋月電子八潮店へ行く。目新しいパーツも多くあった。別の日記にでも... 入口ワゴンにあったのはディスクリートトランジスタアンプキットだった。※ 上の画像はパースを補正しているので少し歪んで見える。回路図も貼ってあった。無調整の回路だ。色々と考えてみる。DC 12V ~ 18V シングル電源で動作する。入力と出力にカップリングコンデンサが入る。簡単に作るにはこうなるか。DC オフセット調整も要らなくなる(とは言ってもなるべく 1/2 Vcc を中心に出力を振りたい)。ドライブ・出力段の Vbe オフセットは 1N4148 x 4 で得ている。基板の配置を見ると熱結合は大丈夫?出力トランジスタの Emitter 抵抗が 3 Ωになっているので、大きなズレ・アイドリング電流にならない様にしているのか、とは言っても 4Ω 負荷だと、出力振幅は Vcc 比 20% 振れる?入力差動段も熱結合はしていない。ペアトランジスタでも無さそうだ。これも Emtter に抵抗を入れて、パラつきがあってもバランスする様にしてあるのか。開ループ利得は恐らく犠牲にしている。うーん、ディスクリートアンプの魅力に欠くなぁ。仕方が無いか。今時、地道な選別作業、接着剤・銅テープを使ったトランジスタ巻き、大きなトランス・コーヒー缶の様なコンデンサ・辞書の様なヒートシンクを乗せるシャーシ工作、どれも流行らない。あっ、一つ魅力が有った。電源を入れたときにスピーカーから「ボン」というショックノイズが出る。昭和のアンプ体験だ。高級機になるとショックプロテクタのカチッと言うリレー音に変わる。

2025.05.24

コメント(0)

-

Aliexpress アルミニュウムキャップ型 USB Micro SD card reader - 動作、構造両方に難あり

Aliexpress でよく見かけるアルミニュウムキャップ型 USB Micro SD card reader を 2 つ買ってみる。商品タイトルは "Mini High Speed USB 2.0 Card Reader For TF Micro SD Memory Card Adapter For Computer Desktop Laptop Notebooks USB cartridge" の様な感じで付けられている。フリーマーケット販売、オークション販売でも見掛ける。使ってみてMicro SD card を認識しないMicro SD card が USB 接続コネクタ側に嵌って取れなくなるという問題があった。SD card を認識しない問題は日本のフリーマーケット販売、オークション販売から買えば、不良品対応してくれるか、予め動作確認済みの品だと思うので問題解消できるはず。SD card が嵌って取れなくなる問題は老眼などで手元が見えにくい場合は、解消手段が難しい。Micro SD card を USB プラグ側から入れるので PC に取り付けた状態で出っ張りが少なくなるのが利点だ。アクセス時に後ろのスリットから内部の LED が点滅するのが見える。自分は点滅する方が好みだ。下の画像をクリックするとダウンロードした後動画再生が始まる。2 個買ってそのうち 1 個は Micro SD card を認識しない。次は Micro SD card を挿入した状態で Linux マシンに繋いで見た時の kernel log だ。SD Card を認識する個体から採取したログ[295654.248297] usb 1-1.3.1.2: new high-speed USB device number 14 using dwc2[295654.350274] usb 1-1.3.1.2: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=1212, bcdDevice= 1.00[295654.350335] usb 1-1.3.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2[295654.350363] usb 1-1.3.1.2: Product: Mass Storage Device[295654.350387] usb 1-1.3.1.2: Manufacturer: Generic[295654.350409] usb 1-1.3.1.2: SerialNumber: 121220160204[295654.352174] usb-storage 1-1.3.1.2:1.0: USB Mass Storage device detected[295654.353842] scsi host6: usb-storage 1-1.3.1.2:1.0[295655.385190] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Mass Storage Device 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS[295655.386664] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg14 type 0[295655.527575] sd 6:0:0:0: [sdo] 62914560 512-byte logical blocks: (32.2 GB/30.0 GiB)[295655.528189] sd 6:0:0:0: [sdo] Write Protect is off[295655.528282] sd 6:0:0:0: [sdo] Mode Sense: 03 00 00 00[295655.529857] sd 6:0:0:0: [sdo] No Caching mode page found[295655.529892] sd 6:0:0:0: [sdo] Assuming drive cache: write through[295655.538386] sdo: sdo1[295655.539940] sd 6:0:0:0: [sdo] Attached SCSI removable diskSD Card を認識しない個体から採取したログ[295708.008463] usb 1-1.3.1.2: new high-speed USB device number 15 using dwc2[295708.110269] usb 1-1.3.1.2: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=1212, bcdDevice= 1.00[295708.110322] usb 1-1.3.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2[295708.110349] usb 1-1.3.1.2: Product: Mass Storage Device[295708.110373] usb 1-1.3.1.2: Manufacturer: Generic[295708.110395] usb 1-1.3.1.2: SerialNumber: 121220160204[295708.112918] usb-storage 1-1.3.1.2:1.0: USB Mass Storage device detected[295708.114642] scsi host6: usb-storage 1-1.3.1.2:1.0[295709.145444] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Mass Storage Device 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS[295709.152830] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg14 type 0[295725.555539] sd 6:0:0:0: [sdo] 62914560 512-byte logical blocks: (32.2 GB/30.0 GiB)[295725.556136] sd 6:0:0:0: [sdo] Write Protect is off[295725.556153] sd 6:0:0:0: [sdo] Mode Sense: 03 00 00 00[295725.557263] sd 6:0:0:0: [sdo] No Caching mode page found[295725.557284] sd 6:0:0:0: [sdo] Assuming drive cache: write through[295728.216073] sd 6:0:0:0: [sdo] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x00 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=2s[295728.216127] sd 6:0:0:0: [sdo] tag#0 Sense Key : 0x3 [current][295728.216155] sd 6:0:0:0: [sdo] tag#0 ASC=0x11 ASCQ=0x0[295728.216186] sd 6:0:0:0: [sdo] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00[295728.216214] critical medium error, dev sdo, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2[295728.216252] Buffer I/O error on dev sdo, logical block 0, async page readコントローラチップは Super Top SY-T18 だ。後で見るように樹脂滴下封止によって基板に直接実装されている。SD Card を認識しない場合は READ CAPACITY 容量取得に 15 秒ほど時間が掛かっている。容量認識しない場合もあった。boot(partition) block 読み出しでエラーになっている。他の Card Reader で認識できる SD card を使って確認している。Card Reader 固有の問題だと考えている。この時点で普通に使うのを諦めてそっと引き出しにでも入れておけば良かった。あっ、やってしまった。USB 接点側のスロットに Micro SD Card を入れてしまった。抜けない。中で何かに押さえられている。老眼なので手元が見えにくい。少し暗くても見えにくい。間違えないようにと気を付けていても間違えてしまう。Card Reader よりも Micro SD card の方が大事だ。Card Reader を分解することにした。内部の構造を理解していた方が分解しやすいので、先に分解後の画像を見て行く。分解するには USB コネクタの USB 接点側にあるツメと後方のキャブの嵌め込みを緩める必要がある。基板に直接実装されたチップを封止している滴下樹脂の膨らみ頭頂部が Micro SD card を押さえ、抜けなくなってしまっていた。先に何か詰め物をして、問題発生しないようにする対策も放熱を考えると難があるかもしれない。詰めすぎて使えなくなるのも心配だ。ティッシュペーパーならほじくって修正できる?Micro SD card slot 側にはツメが無い。USB connector 外装金属板が突き合わせになる所なので、曲がりやすくツメは付いていないのだと思う。構造を理解したところで分解しよう。先端が鋭利な工具を使う。滑りやすく、突然弾けるように分解する場合もある。手・目の保護をして作業してほしい。万力で USB コネクタを挟み固定する。USB コネクタのツメで後方のキャップと引っ掛けて嵌め込んである部分にマイナスドライバー(flathead screwdriver) を差し込み広げて緩め、後方キャップを外す。ドライバーを差し込み過ぎて、Micro SD card の曲げが大きくならない様にも注意する。かなり硬い。後方キャップを左右・上下に揺すってみて、キャップ側にある嵌め込み窪みを丸めながら緩みを増すなど根気がいる作業になる。使い始めて 3 時間ほどで 2 つの Micro SD card Reader を分解してしまった。一つは構造を研究するために分解、もう一つは Micro SD card を救出するために分解。買った時は本体価格 94 円、送料 120 円ちょっと、値段の割に十分に長い時間楽しめる商品だった。

2025.05.15

コメント(0)

-

いまさら Aliexpress の偽物 Micro SD card - 偽装前の容量に制限してもデータ破損

いまさら Aliexpress の偽物 Micro SD card を試してみる。ネット動画でさんざんネタにされている。偽装された容量まで使えず、書き込んでいるうちにデータが壊れるというものだ。ネット動画では尺を稼ぐためか、ビュー数を稼ぐためか、注意深くマーキングを見て偽装を見破ることはせず、使って見て「あー、壊れた」と騒ぐ。おおよそ有名メーカー製だと偽り、容量も値段の割に大きい。Aliexpress の相場からすると 1/2 ~ 1/4 程度の値段だ。値段からして、偽装前の容量に制限して使えば価格に見合う容量なのだから良いのでは?と試してみる。結果、linux の fdisk を使って偽装前の容量にパーティションを切り直して使っても、データが破損し、ランダム書き込み速度が異常に遅いことが分った。先の画像にある偽東芝ブラントで 64Gbyte 品を 256Gbyte に偽装したと思われる Micro SD card を試す。軽い実験をする。256Gbyte に偽装した Micro SD card で partition 作成 → mkfs.ext4 → fsck.ext4 をしてみて、fsck.ext4 で fix が発動しない容量を探る。余裕込で 55Gbyte だった。55Gbyte の partition を fdisk で見ると次のようになる。Disk /dev/sdb: 250 GiB, 268436504576 bytes, 524290048 sectorsDisk model: SD Transcend Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytesI/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisklabel type: dosDisk identifier: 0xaef22008Device Boot Start End Sectors Size Id Type/dev/sdb1 2048 115345407 115343360 55G 83 Linux型番のマーキングから読み取れる 64Gbyte の容量に整合している。少なめ感はある。Read data を検査する設定をして転送速度を測ってみる。Read data 検査で転送速度は 1 ~ 3% ほど低下した値が測定される。データ整合性重視だ。45Gibyte の Sequential Write を完了できている。ファイル管理構造を破壊して書き込みが中断するようなことは起きていない。「あれ?書き込めるの?」というのが正直な感想だった。ランダムアクセス性能測定に進む。途中でブロックダンプが表示されて、FAIL した。データ破壊検出だ。 3297, 9.8566e+03, r, 0x0000000a68a27000, 0x009e8600, 6.1220e-01, 1.6970e+07, 1.7346e-03CheckStrictlyFileImage: Error: Block number not match. expected(blocknumber)=72504224, image=-2(0xfffffffffffffffe).00000008a4a74000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74010 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74020 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74030 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74040 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74050 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74060 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74070 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74080 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74090 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a740a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a740b0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a740c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a740d0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a740e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a740f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74100 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74110 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74120 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74130 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74140 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74150 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74160 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74170 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74180 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a74190 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a741a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a741b0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a741c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a741d0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a741e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff00000008a4a741f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff/mnt/sdb1/alitoshiba256g55g//070e67ad-962d-4a11-bf00-d18e40fd9951.bin: Error: Check sum error. block=72504224. 3298, 9.8579e+03, r, 0x00000008a46f7800, 0x014e6800, 1.2827e+00, 1.7085e+07, 8.8366e-04データが全て FF なので、消去した後書き込めていないか、論理-物理ブロック番号変換に問題が有って、存在しないブロック番号を読んでしまったか(存在しなくても、信号駆動はできる)。容量パラメータを偽装すると論理-物理ブロック番号変換に問題が出る推測が有力そうだ。Wear Leveling でおかしくなるのか、変換処理で見ている容量パラメータの修正(というよりは偽装)が不十分なのか。ランダムライト性能のプロットにも異常か有った。Random Write の Access time が 4秒 近辺で集中している。大よそ書き込み長 10kibyte ~ 1Mibyte の範囲で目立つ。mkfs.ext4 の時に感じた「なんか、書き込み遅いなー」という感触と整合する結果だ。さらにパーティションを縮小すればデータが壊れる事象は避けられるかもしれない。異様に安い値段に見合う容量より少なくなる。書き込み時間も 4 秒付近に分布が集中する場合があり、使用感は悪い。自作の性能測定ツールに実装した整合性検査機能ちゃんと動くんだ...

2025.05.10

コメント(0)

-

Antec CSK650 改修 - 秋葉原でふらっと 330uF/450V 電解コンデンサを買ったので

秋葉原の千石電商でふらっと Nichicon KX(M) 330uF/450V φxL=30mmx45mm 電解コンデンサを買った。Antec CSK650 の 1 次側コンデンサを改修することにした。データシートにはオーディオ用スイッチング電源用途とある。定格を見ると 650W 出力で使うのは少し無理があり、500W 程度の負荷で使うのが良さそうだ。CSK650 に使われているコンデンサと同じ同じ大きさ φxL=24mmx45mm を買った方が良かったという反省を大いにこの後する(小さいのに電気的な裕度は大丈夫なのかな...)。千石電商の部品棚で手に取った時に「大きいなぁ」という感覚があった。Digikey で探すと φxL=24mmx45mm で 330uF 450V の規格品は意外に少ない。420V 耐圧で探すと該当品が多くなる。CSK650 から取り外したコンデンサは 330uF 420V φxL=24mmx45mm だ。画像を良く見ると油滴の様なものが付いている。これは、分解作業をする前にコイル類に絶縁シリコーン膜をスプレーしたときに付いてしまったものだ。電源コードを抜き 2 次側の各所に電圧が出ていないかテスターで当たれる範囲で確認する。「何処?」と思うのであれば、改修は断念した方が良いと思う。残留電荷で 100V ~ 380V 程度の電圧が残っている場合がある。フリーホイールダイオードと思われる A-K, ブリッジダイオードの + - 側、Y コンデンサの非接地側、部品面から当たれそうな箇所がある。CSK650 の基板取り外しは比較的容易だ。何かに当たる所は少ない。2 次側出力線は簡単にケースから外れた。もし、難があれば結束バンドを一度切って結束を緩めて、組み立て時に新しく再結束すれば良い。基板を止めているネジを回す時にドライバとの当たりがあった場合は、テープなどで養生しておくと良い。コイルの巻き線を傷つけないようにマスキングテープをコイルとケースの縁に貼る。φxL=30mmx45mm の大きいコンデンサに交換するので、当たってしまう近隣の部品を見ておく。交換するコンデンサは C2, 当たってしまう抵抗は R411 だ。コンデンサの高さ 45mm はファンすれすれの高さだ。大きく浮かすとファンと当たってしまう。基板裏面を見る。交換するコンデンサは C2、当たりを逃す抵抗 R411 の位置を示す。R411 はロットによっては部品面に存在せず、半田面に実装した R411A, R411B チップ抵抗になっているかもしれない。コンデンサをファンに当たらないように浮かすので振動と熱変化に弱くなるかもしれない。ほぼ静置し、最大でも 200W 以下で使う予定なので、問題視しないことにする。パターンを見て気になったのは 1 次側ブリッジダイオードがパラレル接続になっていることだ。弱い熱結合なので電流集中を起こしやすいと思う。同一ダイ・パッケージでパラレル接続はならある。基板面から C2 と R411 を外した状態をみる。次の画像で C2, R411 の当たり具合を示す。C2, R411 は互いに当たる(干渉する)ので、C2 の外装はカプトンテープで絶縁補強、R411 の足も付けたしと熱収縮チューブで絶縁しておく。R411 の抵抗値が僅かに上がる。カラーコードの読みが正しければ R411 は 0.15Ω だ。+10mΩくらいでも、差が大きい。電流検出抵抗かもしれない。回路を入念に追っていない。出力制限によって最大出力電力が下がるかも。650W 出力する予定はないので、気にしないでおこう。逃した R411 はコイルとの僅かな隙間に収める。コイルの方も養生マスキングテープを外した後、カプトンテープで巻き絶縁しておいた。外したコンデンサを測ってみる。取り付けてあるのはスイッチと 1kΩ の抵抗だ。電圧が湧き出てくるので、1ヵ月 ほど放電するため半田付けした。スイッチを OFF して容量を測ると 290uF だった。290uF/330uF ≒ 0.88 なので、良く有る誤差仕様 +- 20% に収まっている。一応正常動作品だったのか。大きさからして狙って 330uF - 12% の様な気もする。交換後、1ヵ月間の間 100W 未満の負荷で 4, 5 回の半日程度の休止でほぼ連続使用して、異常は見られず。何も変わらない改修だった。

2025.05.09

コメント(0)

-

京成松戸線新塗装 - 京成本線 3400 形とちょっと違う

くぬぎ山車両基地の近くを通ったので寄ってみることにした。京成松戸線を走る車両の塗装変更が進んでいた。鋼製車の 8800 形の新塗装はぱっと見は京成 3400 形に似ていた。ラインは京成本線系統と比べて細目に見える。全体のベース塗装は青みが強いのだろうか。暗い格納庫の中だったので、色味は直射日光下で変わるかもしれない。んー、京成本線と全く同じにせず少しダサい(控えたデザインな)のは、新京成だった時と変わらない伝統なのだろうか?塗色の微妙な違いを見るに今まで通り松戸線 - 千葉線の往復のみ走るのだろう。

2025.05.08

コメント(0)

-

今時の Aliexpress で売っている USB to PS/2 converter - 全部同じじゃないですか!