テーマ: 短歌(1722)

カテゴリ: TNK楽歌31

♪ 近頃の四季や弱肉強食の冬は春喰い夏が秋喰い

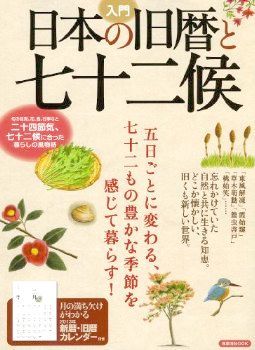

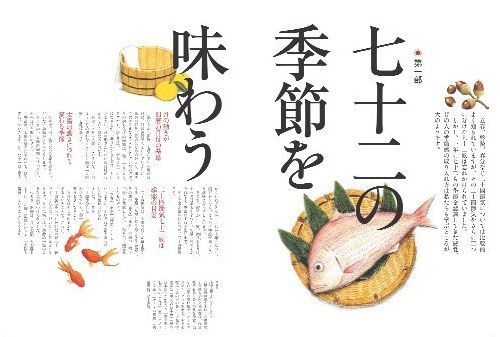

今、この季節感の狂った生活を見直し、旧暦の本来の姿を取り戻そうという機運が盛り上がっているらしい。七十二候を見直そうというのもその一つの表れだ。

月が新月(朔)、満月(望)を一順として12回巡ると一年となる。しかし実際は太陽が地球を回る周期よりも11日短い354日となっている。そのため、月の運行を基準にした旧暦(太陰暦=太陰とは月のこと)にはずれが生じてしまい、10年もすると大きく季節がずれてしまう。

そのため19年に7回の閏月を設けて調整をする。太陽と月の運行を取り入れたこの暦が「太陽太陰暦」だ。(旧暦の一ヶ月は、大の月が30日、小の月が29日で、31日や28日の月はない。

「太陽太陰暦(旧暦)」では平均2年7ヶ月に1回、1年が13ヶ月になるのだ。平年354日の1年が閏年になると、385日になるのだから面白い。

5月に閏月がくれば、その年は長雨で夏が長い。閏3月のある年は夏の訪れが遅れ、作物の育成は例年より遅くなるという。こんな事が旧暦時代の人達は誰でもわかっていたのだという。

昨年(2012年)は、旧暦では3月に閏月が入ったため春が長く、夏が遅く、残暑が厳しい遅い年だった。それで、冬の訪れが遅く、今年の春の訪れも遅くなるということになっていたのだとか。

確かに今年の春はおかしかった。随分遅くに雪が降ったところもある。

太陽の動きに合わせて一年を分けることで季節を正確につかみ、生活の基準としてきた旧暦。「夏至」と「冬至」で一年を割り、その中間に「春分」と「秋分」設ける。それをさらに六つに分けたのが二十四節季だ。つまり四季が六つに分けられ15日間隔で季節が推移していく。

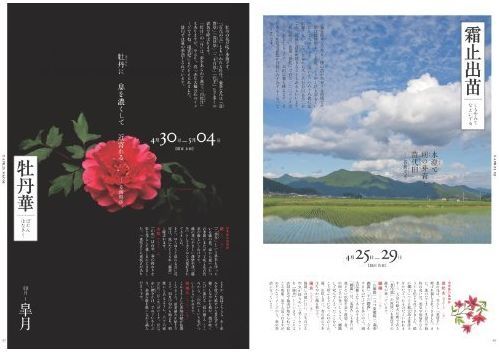

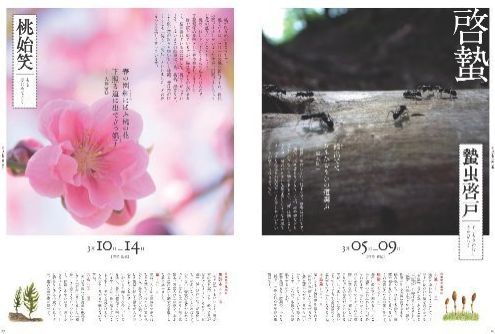

ししてそれをさらに三つに分けたのが「七十二候」で、5日ずつに区切って漢詩のような名前がつけられている。

今、日本で使われている新暦(太陽暦=グレゴリオ暦)は明治6年から使われている。

明治5年11月9日に改暦の詔書を発布。12月3日を明治6年1月1日にするとした。改暦の発表から実施まで猶予期間が22日しかなく、1年の一番忙しい時期に12月が2日間しかないという事態。

事前の啓蒙活動もなく突然に行われたために国民は大混乱。政府内の伝達も不十分で、政府の官史たちも寝耳に水だったとか。

何故そんな事が行われたのか、その訳が面白い。

当時の明治政府は財政難の状況にあり、改暦を行えばその年の12月はないも同然となり、役人たちの給料を払わなくて済む。

また、翌年は閏月に当たっていて13回分の給料を払う必要があったので、それも払わずに済むという笑えない事情があったのだという。

「入門 日本の旧暦と七十二候」より

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」と

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題してスタートすることにしました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[TNK楽歌31] カテゴリの最新記事

-

◆ ジョーク、冗談、ユーモアは生活の調味… 2014.10.22

-

◆ 消えていってこそ虹 2014.10.21 コメント(2)

-

◆ 映画っていいね。色々あるから良さも… 2014.10.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

サイド自由欄

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

コメント新着

© Rakuten Group, Inc.