全342件 (342件中 1-50件目)

-

移転します。

ここの日記は、かなり知的な内容でしたが、そこまでの内容は今後書いていくことが実際上難しくなりましたので、一度、移転してみます。折角なので、ここのブログは残しておくつもりです。たまに眺めて見て下さい。では、新しいサイトでも宜しく!

July 8, 2007

コメント(75)

-

心機一転!

こちらのブログではお久しぶりです。ずっと、放置していましたねぇ。mixiの方では日記の更新していたんですが。他のブログに移そうかとも考えたんですが、今まで使っていた分、使い方が解っているので、ここが一番いいのかなぁ、と。名刺にも、ここのアドレス書いてるし。でも、基本的に内容はガラッと変わります。国際関係とかじゃなくなります。と、言うわけで、とにかく宜しく☆

June 2, 2007

コメント(0)

-

秋の遠足に行こう!

自然と戯れる交流会を 「自然を知ろう、仲間を知ろう 自然に触れる交流会 ~モクモク手づくりファームに行こう!~」 「近頃、土に触っていないなぁ」という人にアウトドアな喜びを、 「N大の参加者ともっと交流したい」という人に出会いの楽しみを、 「環境にやさしい暮らしが気になる」という人にエコな学びを、 さぁ行こう!伊賀の里モクモク手づくりファーム! っちゅうことで、 グローバル経済から食料自給まで幅広く議論ができるような交流会を企画しました。 内容は行ってからのお楽しみですが、「交流」と「学び」を味わえるような仕込みをしていきます。 ビシバシ参加して下さい! って、「何を急に…」と思うかもしれませんが、実は僕が参加中の関西NGO大学で知り合った方が働いているところに行く企画だったりするのです。このブログの今のテーマにぴったりやないですか!?ってことで、宣伝。<場所> 場所は「伊賀の里 モクモク手づくりファーム」。 第2回NGO大学というところでお知り合いになりました長谷川さんが畑で野菜を作っております。 今はたまねぎを植えているらしいので、長谷川さんと一緒に植えられるかもしれません。 <日時> 日時は11月4日(土)。 今のところ、朝っぱらから出発して、夜に帰るというアバウトな感じで。 参加者の都合をみて、融通をきかせようと思います。 交通手段は、参加者が多いようでしたら車で、少なかったら電車になります。 <参加費> ごめんなさい、未定です! 参加者が多ければ安くなるので、友達も連れ出して下さい。 ケチな大阪人として、費用はできるだけ減らせるようにします! (当然ですが、僕に利益は出ません。かかった費用を割り勘の参加費になります) あと、学生は若干ですが、優遇できるようにします。 ※目安 人数が少なく、電車になった場合:電車賃などで、梅田から往復5000円 入場料、800円 昼食代、1890円(長谷川さん推薦!! 美味しい自然食バイキングだそうです) <申し込み> 申し込み方法は、 「牧場に行きます!」と書いて、 お名前と連絡先(メール・携帯)を添えて、 僕宛にメールを下さい。 (時間帯指定がありましたら、その旨も。) 参加申し込みの〆切は、10月30日(月)の夜11時ですので、お早めに! (詳細がわかってから・・・というのではなく、「こういう形だったら参加できます」と言っていただけると助かります。) <企画人> 企画したのはワタクシ、へむりです。 質問等は、どうぞ僕まで。 <対象> N大なんて知らないけれど、この話を聞いてワクワクした人。 関西NGO大学に興味がある人 関西NGO大学参加者 <個人情報> 神に誓って、個人情報は他に流しません。 個人的に悪用もしません。

October 26, 2006

コメント(0)

-

ぼらんてぃあ日記(0)では、始まり。

日記テーマを変更!「新米サラリーマン ボランティア日記編」スタートっ!・・・・とスパっといってみましたが、おそらく長続きはしない予感がします・・・(苦笑)というのも、最近、家のPC前での集中力がガタ落ちでして。でも、のんびりと、できる範囲で更新していきます。では、本編。まず、なんで、こんなのを書こうかと思ったのか。僕は、学生時代はNGOだとかにそれほど熱心ではなくて、たまに講演会に参加する程度。部活動に燃えながら、一人で図書館で本を読んで日々を過ごしてました。世界について知る機会は、本が中心です。NGOへのボランティアを考えたこともあるけれど、部活動はずっとやってて、休みが不定期だったから、結局断念しました。そんなこんなで、卒業を迎え、サラリーマン生活を始めた訳です。サラリーマンは土日が休み(とりあえず今のところ)。帰る時間も、在学中は9時まで図書館に居たので、11時に帰宅する日々よりも早い。ってことで、学生時代よりリズムのある時間ができました(時間的制約は多いけど)。と、言うわけで、現在、アフターセブンと土日はボランティアと勉強会でエンジョイしてます。そうやって日々を過ごしてみたところ・・・働き始めたら、ボランティアとかに顔を出さなくなる大人が多い!仕事以外の勉強会に参加しようとするおっさんが居ない!これはもう、強烈に感じます。しかも、普段の会話で、世界の紛争のことも貧困のことも話せないのよね。野球の話題やテレビの話題だったりする。大学に居たら気付かなかったけど、「普通の人」ってびっくりする位、こういうことを話したがらない!ってか、本気でビックリした。関心がないのか、関心はあっても話すのが面倒なのかはわからないけどね。・・・と思って、いっちょ「こんなバカもいるんやで!」ってのを書いて見ようかと急に思い立ちました。でも、だからといって、「別にボランティアをしたまえ」「勉強会に出たまえ」とかいうつもりは全く無くて、「こんな休日の過ごし方もあるんやなぁ」とか、「こいつ楽しそうやな」とか、思ってもらえたらと嬉しいなぁ、って。そんな風に考えております。ほんと、継続的なことが苦手なんだけど、たまーに覗いてみて、「またバカやってるよ」と思ってくれたら幸いです。では、次回へ続く。P.S. リクエストがあったら、旅日記も更新しますんで、よろしゅう

October 16, 2006

コメント(2)

-

久々にまじめな話なんてのも書いてみる

広告についての勉強会に参加した時の話。 面白い話が出てきました。 講師の先生は、「預金」「銀行」「金利 0.80%」とデカデカと載っている広告を 日本語がペラペラの外国人留学生に見せたそうです。 ですが、彼らはその広告の意図がわからなかった。 その広告は2003年で、当時「0.80%」という金利は、高金利でした。 でも、その数字が果たして「高い」のか「低い」のか。 それは社会のバックグラウンドがあって、初めて理解できる種類のものだったのです。 社会的常識が異なれば、うまくメッセージが伝わらない、あるいは逆の捉え方をしてしまうこともあり得るのです。 たとえば、瓶に貼られた「ガイコツのラベル」を見て、毒を思い浮かべるとは限らない、先祖の骨が描かれていて敬うものだ、と思う文化だってありうるかも・・・ うーん、こんなのは他にどういうのがあるのか・・・ なーんてことを考えるような、「創造力を鍛える会」ってのを作ろうと、密かにたくらんでおります。 ちなみに、仮称は「ころたま。」です(安直に「コロンブスの卵」から着想)」。 メーリングリストと年数回の1泊合宿で、創造力を鍛えられるような試みをしていこうかと。 ものすごく構想段階なので、なんとも言えないんですが、楽しめるようなものにするつもりなので、企画が現実化したら発表させていただきますので、是非是非ご参加下さい。 さて、話を戻して。 『メッセージの送り手の「どう見せたいか」よりも、受け手の「どう理解されているか」が大事だ。』 これは僕が大学時代にやっていた演劇を通して感じたことです。 演出家「怒りと悲しみを同時に表現して欲しいんだけど」 役者「え?今のは、そういうつもりだったよ」 演出家「うーん。でも、今の、怒っているようにしか見えなかったよ」 役者「でも、ちゃんと悲しみもこめて演技してたからね」 演出家「いや、でも、それが伝わってこなかったんだよ」 役者「でも、こめてたって」 演出家「じゃ、それ、舞台上からお客さんに説明するつもり?」 役者「・・・・・・・・・」 ってことですよね。 「こう見せている」と思い込むのは勝手だけど、 大事なのは、見た人がどう感じるのか。 これは広告だけじゃない。 演劇だけでもない。 人と接すること、 生きるってことだと思う。

October 2, 2006

コメント(2)

-

フェアトレードについてあれこれ (1)公正な貿易とは?

ども~。お久しぶりです。すっかり放置していました。mixiの方は更新しているので、良かったら探してみて下さいな。で。そのミクシィの方で、「フェアトレードって、ぶっちゃけどうなん?」という質問がありました。その辺を答えていきたいと思いますので、暫く、それにお付き合い下さい。ではまず、この第1回では、フェアトレードの意味そのものを見ていきましょう。僕が思うに、「フェアトレード」とは大きく2つの形があると思います。1つが、「多国籍企業が搾取に近い形で途上国から安く買い叩く状況と、それを助けるかのような法的な枠組みをWTOなど国際機関が作っている“自由”貿易のシステム」に反対することです。(直訳で「公正な貿易」といった方が想像しやすいかもしれません)もう1つが、NGOが村などに赴き、現地の原料や伝統技術を活かして、広く消費者に受け入れられるような商品を開発するアドバイス・技術供与・資金融資などを行ない、更に国内・海外への販路を提供して、生産者に収入をもたらすことです。前者は、現状の貿易システムに対して物申す!という立場です。例は、「フェアトレードコーヒー」だったり、WTOなどの会議に対してデモを行なうような行動だったりします。たぶん、この「“自由”貿易に反対」って立場は賛否両論あるだろうなぁ、とは思います。特に、資本主義的に考えてどうなん?とか。一言で説明はできませんので、第2回とか3回で説明していく予定です。(予定は未定なので、「早く説明せんかい」とかの催促もウェルカムです)後者は、現状の貿易システムには反対せず、独自に生産者が収入を得れる方法を、という立場です。例は、フェアトレードショップにあるような服・アクセサリー・ポストカードなどです。具体例で説明しましょう。ネパールで作られた皮のバッグの話です。そこの地域には、差別を受けている住民がいました。彼らは、動物の死体処理などを行なう職に就いています。(日本にも、「えた・ひにん」と呼ばれる人たちが居ましたが、同様のものを想像して下さい。)元々、彼らは皮を加工する技術は知っていましたが、それをうまく活用できていませんでした。そこで、とあるNGOは、彼らに皮製のバッグの作り方と、それを売る市場を提供し、彼らは新たに収入を得る方法を手に入れることが出来ました。かなり端折った説明ですが、こんなカタチのものもフェアトレードです。「適正な値段で買ってあげることじゃなくて、現地で、適正な値段で買わざるを得ない【価値となるもの】を生産することじゃないのー?」という疑問も出ていましたが、後者のフェアトレードは、まさにそっちの狙いだと思います。(前者のフェアトレードでも、「フェアトレードコーヒー」や「有機栽培のコットンの服」などは、“有機栽培”という付加価値を付けて売ってるモノもあります)フェアトレードって、「資本主義と逆行する」というものでもないし、むしろ、それに添う形なんじゃないかな、とも僕は思います。僕もまだ、勉強を始めたばかりで、あんまりよく解っちゃいませ

August 30, 2006

コメント(0)

-

フェアトレード勉強中

週末、2週連続で途上国の商品を売ってました。 いわゆるフェアトレードの一種です。 やってて思うのは、こういうお手伝いは喜んでやるけれども、 善意だけでは物は買わないなぁ、ってこと。 やはり「欲しいから買う」ってのが根本にある。 ある日本のNGOでは、商品化するまで半年から3年くらいをかけているという話を聞いた。 現地NGOのデザイン試作を、日本向けに売れるかを確認する作業を何度も何度も繰り返すのだそうだ。 話は微妙に違うが、 北欧のどこかの国では、アーティストがゴミを利用して商品を作るなんてことをやってたりする。 「無理せずに、身近に、結果的にフェアトレード」くらいな感覚で出来たらいいなぁと、思う。 「善意だ」なんて考えなくても、欲しくなって、買っちゃう。 後で説明を聞いて、買って良かったなぁって思う。そんな風にできたらいいなぁと思うこの頃です。 さて。んな訳で。こんな企画します。***********以下案内(転送大歓迎!)******************* 体験してみよう!実は身近なフェアトレード ~2日でわかるフェアトレード入門~ AVCボランティアグループ「モノプロジェクトチーム」企画 フェアトレード勉強会 第5弾 フェアトレードって知っていますか? 直訳すると『公正な貿易』。 日本にいながらにして、買い物することで簡単にできる『身近な国際協力』として最近注目を集めています。 でも、いまいちピンときませんよね? わたしたちはフェアトレードのことを一人でも多くの人に知ってもらいたいと思い、 楽しく学べるフェアトレード合宿を企画しました。 また、話し合いなどの機会を持つことで、一つの交流の場にできたらと考えています。 フェアトレードを通して自分の生活を見つめ直してみませんか? きっとフェアトレードや国際協力を身近に感じられるでしょう。 フェアトレードを全く知らない人はもちろん、よく知っている人も ぜひぜひご参加ください!! 日時:2006年8月19日(土)13:30~20日(日)夕方 講師:<1日目> 荒川 共生さん(AVCスタッフ) <2日目> 小吹 岳志さん (フェアトレード・サマサマ事務局長) 会場:住吉区浅香人権文化センター 申込方法:AVCまでお名前とご連絡先をお知らせください、 TEL : 06-6376-3545 FAX : 06-6376-3548 E‐mail : avc@avc.or.jp 参加費:6,000円 (1日目夕食、宿泊費、2日目朝食を含む) 対象:テーマに関心のある方ならどなたでも 定員:40名(定員になり次第締切) 企画:AVCボランティアグループ「モノプロジェクトチーム」 主催:特定非営利活動法人アジアボランティアセンター(AVC) ●当日のプログラム(予定) 集合時間:13:30 集合場所:浅香人権文化センター(現地集合) 【1日目】 14:00-16:00 ワークショップ(1)(講師:荒川共生さん) 16:30-18:30 フェアトレード基礎講座 ビデオ鑑賞 18:30-21:00 ワークショップ(2) ハンガーバンケット(夕食をかねて) 21:00-22:00 自由時間(お風呂は近くの銭湯を利用) 22:00 - ディスカッション モノプロ商品とその背景について アジア諸国について 【2日目】 9:00-11:00 フェアトレード講座(講師:小吹岳さん) ディスカッション 11:00-16:30 フィールドワーク(関西のフェトレードショップめぐり) 16:30-18:00 ふり返り (~などを企画中です。変更の可能性あり~) ●会場へのアクセス 地下鉄御堂筋線「あびこ」下車 徒歩15分 JR阪和線「杉本町」下車 徒歩8分 〒558-0021 大阪市住吉区浅香1-6-41 TEL 06-6697-0971 FAX 06-6697-1964 http://www.city.osaka.jp/shimin/shisetu/02/asaka.html --------------転送、ここまで---------------まだ定員に空きがありますので、是非ご参加ください☆僕も、少しばかり担当のところで講義っぽいことをすることになりました。経験談ではなく、本の知識とかですが。そんな訳で、ちょいとばかし、お勉強をしています。近頃気になるのは、農業と貿易。考えることは山ほどあるけれど、できることは少しずつ。無理せずにできることを探していこうと思うこの頃です。

July 31, 2006

コメント(0)

-

英字新聞斜め読み(1)AIDSの記事

僕は、Herald TribuneとIndependentという英字紙のメルマガをとっている。見出しがメールに送られてくるので、気になる記事があれば、そこに張られたリンクから飛んで読みにいける仕組みだ。僕は英語をPCで読むのにあまり慣れていないので、毎回プリントアウトして、通勤の行きの電車で1つだけ記事を読むようにしている。近頃、あまりに英語に触れていないので、錆びないように必死なのである。で。ある日、メルマガで届いた記事の見出しが赤かった。大体、半分くらいが赤かったので、何事かと思い、よく見てみた。どうも、AIDSの特集をやっていたようだ。(ちなみに、AIDS DAYは12月1日である)携帯でも、こっちは日本語だが、メルマガをとっている。そちらの方でも、AIDS関連の記事があった。"「HIV感染、昨年1年で280万人志望…国連報告」国連合同エイズ計画(UNAIDS)は30日、1981年にエイズが初めて確認されて以来、昨年末までに世界で累計約6500万人がエイズウイルス(HIV)に感染し、約2500万人が死亡したとする報告を発表した"と、言うことらしい。で、英字紙の方にはどんなことが書かれていたのか。適当に訳してみた。<AIDS drug provokes patent battle in India (Herald Tribune, May 11, 2006)>インドのデリーで、AIDSのジェネリック薬に対して、HIV感染者グループが法的挑戦を試みている。もし、Tenofovirという薬のパテント(特許)が認められてしまえば、インドで安く作られる薬の製造が違法になってしまうからだ。そして、途上国の人々は、薬が高すぎて買えなくなってしまう。インド製のAIDS薬は、途上国に居る何十万人ものAIDS患者が使用しているのだ。アフリカやカリブ海地域では、インド製の薬に頼りきっている。インド製の薬は、質はアメリカ製と変わらない。だた、値段が買える範囲かどうかだけが違うのである。Tenofovirは、決して新しい薬ではない。ただ、以前の薬の構成を変えただけのものだ。いわば「New form of a known substance(ありきたりの中身のまま、形だけを変えたもの)」である。また、Tenofovirは副作用が小さく、この薬無しでは困る患者は多い。先進国でのtenofovirの費用は、年5718$である。一方、インドでは年700$で済む。このインドの薬も、アフリカで作れば更に半額になるだろう。インドで、HIV感染者グループが抗議行動が行なわれた。「Patients before patent (特許の前に患者を)」「Lives before profit(利益の前に生命を)」というカードを掲げて、警官と衝突する騒ぎとなった。デリーにあるHIV感染者の団体のリーダーはこう言った。「もし政府が特許を認めれば、我々は薬を変えなくなる.これは、私にとって、そして世界中の人々にとって生死の問題だ。我々は、簡単に救えるはずの命を、失いたくはない」今年の3月に、インドで特許法が施行された。この法律では、西洋の薬のコピーを禁じている。この法律成立には、WTOのルールを導入したいインド政府の狙いも含まれている。特許を支持する人々は、生命に不可欠な薬を開発するための更なる研究のための資金を、研究する企業に保障するために特許は必要だと主張する。ジェネリック薬を禁止することで、世界規模の新薬ができると訴える。AIDS患者の権利グループの一人はこのように言った。「我々は知的財産権や特許に反対しているのではない。我々が反対しているのは『独占』に対してである。命を救うための薬は、誰でも自由に手に入れることができるべきだし、開発のための対価に見合った特許権使用料も支払うべきだ」<AIDS and ideology(Herald Tribube, May 14, 2006)>ブッシュ大統領は、海外でのAIDS防止プログラムへの予算増を行なった点では支持できる。だが、そのお金の配分には首をかしげたくなるのが事実だ。と言うのも、AIDS拡大防止に対し、セックスを我慢するとか、禁欲だとかを強調しているからである。問題はそこではないのだ。インドとかロシアを見よう。これらの国でAIDSが拡大する原因は、売春やドラッグである。禁欲を過度に強制するには、そういった問題を無視することに他ならない。たしかに、禁欲や貞節は大事かもしれない。しかし、それを強調するあまり、コンドームなどの今までやってきた効果的なプログラムがないがしろにされるならば、「危険な戦略」としか思えないのである。ということである。うーむ。昔、AIDS関連の日記を書いたことがあるが、久々に思い出した。エイズデーにはちと早いが、少し、そういったとこにも目を向けてみてもいいかもしれない。<AIDS関連の過去日記>AIDSに関するオモイゴト その1「日本を取り巻く状況」AIDSに関するオモイゴト その2「エイズ問題の課題を考える」AIDSに関するオモイゴト その3 ブラジルは希望になるのか?―国家と協力する市民社会の形成

June 1, 2006

コメント(0)

-

フィリピンを訪ねて(4) フィリピンから来た手紙

親愛なるへんりさまあなたからの手紙を受け取りました。本当に驚きました。特に、あなたが送ってくれた写真に。めいっぱいのありがとうを言いたいと思います。あなたは、「約束を守る人」ですね。あはは。もちろん、僕はあなたのことを覚えてますよ。どうやって忘れるって言うんですか、ユーモラスな上に、知的なあなたを。あなたとは、ほんの短い間しか接していませんが、意見を交換し合うことができた、実りある時間でした。僕の学校の生徒たちにあなたの送った写真を見せますのでご安心を。生徒たちはきっと大喜びしますよ。あなたが、卒業して仕事を得たと聞いて嬉しく思います。今、あなたは夢見たものを実現しているのですね。きっと、あなたの国では就職することは、それほど難しくないと思うのですが、どうですか?僕の国では、仕事を探すのが本当に難しいのです。僕の場合で言いますと、卒業したのは1995年ですが、小学校の先生として働けたのはほんの5年前(2001年)です。僕の弟と妹も4年前に大学を卒業しましたが、いまだに職がありません。彼らは言います。「希望を失わないでいよう。信念と共に歩もう」そうなんです。失業や過少雇用(under employment)が、僕の国の大きな課題なのです。だから、多くのフィリピン人が海外で働きに行くのです。僕の友達のへんりへ。手紙をくれて、写真を送ってくれて、本当にアリガトウ。お体には気を付けて。Dolfo----------------------------------------------------------------フィリピンから手紙がきた。スタディツアーの後、少しだけ残って一人旅をした時に出会った小学校の先生Dolfoからだ。(前の日記にも出てきたパスパス先生のことである)長距離バスが行き交うBontocという町から、ジプニー(ジープを改造したバスのようなもの)で1時間半離れたMinitという村がある。ジプニーは1日2本ずつ。町のBontocからMinitの村へ行く便は、夕方前に2本。村のMinitからBontocの町へ行く便は、朝に2本。つまり、村に泊まらない限り、ジプニーを使って往復はできない。山の中の、一本の道を歩いて、僕はその村に行った。片道4時間だ。「のどか」という言葉がぴったりの、山の斜面にある村だ。たしかに、ここでは職業の選択の幅は大きくない。店は一軒も見当たらなかった。ここで採れる米も、商業用ではなく、自分たちで食べるためであるらしい。ここで出会った子ども達の親は、どんな職業に就いているのだろう?そして、子ども達は、どんな職業に就くのだろう? この村の山のふもとはBontoc。やや都会じみた町だ。そこで泊まった宿で、受付のねーちゃんと、その友人と話した。彼女たちのうちの一人が身の上を語ってくれた。彼女は以前、首都のマニラで働いたことがあるらしい。だが、そこでの生活は悲惨なものだった。夜遅くまで働いて、小さな部屋に戻り、朝早くからまた働く。それでも給料は貯金が出来ないほどの額しかもらえない。「これでは病気をしたら、お終いだ」そう思って、彼女は再び、Bontocに帰ってきた。「この国じゃ、大卒だってろくな給料を貰えないのさ。 だから、皆、海外に行きたがるのよ。 そうだ! ねぇ、あんた。日本へ帰ったら私を呼び寄せておくれよ。 エンターテナーは勘弁ね。工場で働きたいわ」そんなチカラは無いよ、と、僕は笑って誤魔化した。このBontocに来る前には、Banaue(バナウェ)という町に居た。だだっ広い棚田が売りの観光地である。そこは、歩くには広すぎるのでトライシケル(サイドカーつきのバイク)が移動手段になる。案の定、長距離バスでBanaueに着いた時、トライシケル乗りがやかましく寄ってきた。まともそうな若者だ。どっちに行けばいいかも解らないし、ということで、彼のトライシケルに決めた。 僕を乗せると、エンジンをかけずに坂を下った。なぜエンジンをかけないのだろう?と疑問に思っていたら、ガソリンスタンドに着いた。そこで給油して、初めて、エンジンをかけた。ビューポイントまで連れて行ってもらう。そこで、彼から話を聞いた。彼の名はマルコ。マルコは9人兄弟の長男である。家族のために稼がなくてはならない立場にある。見るからにガタがきているマルコのトライシケルは、1日150P(約300円)でレンタルしたものだった。12月から4月はこんな風に観光の仕事があるが、雨季の6月などは仕事がなく、近くの町へ、日雇い労働をしに行くらしい。「海外就労に憧れる」英語がペラペラで、学歴もあるマルコだったが、トライシケルドライバーしか職を選択できなかった。しかし、まだ、職があるだけいいのだろう。「いい」と言うには、あまりにも不安定だが。彼の兄弟もまた、仕事がないという話だった。3日前から振り出した雨で、ドロドロになった山道をオンボロのバイクで、金持ちの国から来た学生を案内する。マルコは、どんな気持ちだったのだろう? 仕事とは何か。「夢を実現するためのもの」?いや。そんな崇高なものじゃなくて、「ただ、生きるために必要なもの」?どっちが正しいとかじゃない。ただ、思う。日本では、生きるために仕事をするってことがすごく、蔑まれてるように、そんな風に感じる。フィリピンでの出会いは、僕に何を残したのか。そこでの出会いを綴ったこの文章は、読む人に何を与えるのか。日本に住む自分たちに重ね合わせるべきか。日本以外に国の人たちに思いを馳せるべきか。今は未だ、見えていないのだけど。ただ、ありのまま、書いてみることにした。聞いたことを、感じたことを。フィリピンの出会いから、2ヶ月が過ぎた。<フィリピンを訪ねて>(0)「はじめに」(1)「笑顔の理由 ~見えない貧困~」(2)「それでもフィリピン人は日本が好き ~許された国~」(前篇)(3)「それでもフィリピン人は日本が好き ~許された国~」(後篇)<お知らせ>来週月曜、僕と一緒にツアーに参加したメンバーによる報告会があります。(僕は参加できないのだけど)場所: 立命館大学衣笠キャンパス存心館 日時: 5月29日(月) 16:30~ 問合せ先: ACCE事務局 Tel:075-643-7232、e-mail: acce@sannet.ne.jpお時間がある方は是非!

May 27, 2006

コメント(4)

-

台湾の塾

長いこと、更新を休んでてごめんなさい。書く内容のストックはあるはずなんやけど・・・。寝不足がたたって、時間がうまく使えてませんでしたわ。では、台湾の写真をちとお見せします。 そうなんです。台湾でも、日本の塾みたいなものがいっぱいあって、日本以上に学歴がガツンと物を言うらしいです。かくいう僕の友人たちも、英国で修士をとって帰国し、就職活動に勤しんでいました。彼らの多くは、大学卒業後に仕事をし、それから留学をしていました。ちなみにフィリピンは・・・ってのを次回予告にしときます。ではでは。

May 25, 2006

コメント(0)

-

フィリピンを訪ねて その3「それでもフィリピン人は日本が好き ~許された国~」(後)

世界大戦で、日本の占領を経験したフィリピン。しかし、いま、なぜフィリピンでは日本がそんなに良いイメージなのか。・・・・・・ってことを考えるところから後編は始まる。だが、そんな風に銘打ってみたものの、正解がないというのが本当のところだ。原因なんて、様々なものが複合的に絡み合っているものである。(そして何よりその前提であるはずの「フィリピン人が日本を好き」という考え方を否定するのも不可能ではないだろう。「嫌いって言ってる奴に会ったよ」という人だってゼロのはずがない。ただ、割合的には「日本好き」率が高そうな実感はあるので、その前提で話を進める。)だから、「こういう理由なんだ!」っていう正解を語るだなんてことはするつもりはない。ただ、僕が実際に聞いた話だけを述べるだけだ。そういう前提で、これからの話を読んでいただきたい。前置きがすっかり長くなってしまった。そろそろ本題に入ろう。僕が思うフィリピン人が日本(人)を好きな理由を知るキーワードは「発展」と「支援」である。「発展」というのは前回にも書いたことである。前回にも書いたように、占領軍であるはずの日本軍を見て、当時の少女はその技術力に感心をしたという話も聞いた。「アメリカンドリーム」のような夢や憧れを持って、日本で働きたいと言うフィリピン人と出会ったのは数回どころではない。日本は「発展していて」「進んでいて」「まともな社会」だと、耳がタコになる位に聞いた。そういった「成功例」である夢の国「日本」。だから好きだ。そういった理由もどこかにある。僕は、ただ、そう感じた。だが、それだけで理由がつくとは到底思えない。もうひとつの理由に思い当たったのは、漁村ペレーズでインタビューをした老婦(73歳)の声を聞いた時である。彼女は、日本軍の占領下の村に居た。強制労働を強いられ、収奪が行なわれ、村の子供が虐殺されたこともある。隣の町では皆殺しを受けていた。そんな彼女に、日本から来た我々を見てどう思うか聞いた。彼女の答えは、「あなたたちに出会えて、とても嬉しいと思うわ」というものだった。「若い世代は過去とは違うものよ」そう言って、彼女は笑った。そして、「それに、私たちの村や近くの村も、日本の人たちの支援を受けているわ。現代の日本の人々は、私たちにとてもよくしてくれるの」そう、「支援」がもうひとつのキーワードだ。僕はそう感じて、老婆の顔を見て微笑んだ。彼女が返した楽しそうな微笑みは、とても可愛らしかった。記念写真を撮るときには肩を組みに来てくれた。「だから、支援したまえ」なんて言うつもりは毛頭ない。ただ、僕が感じたことを、そのままに書いただけだ。もし僕の言葉が本当か知りたいなら、フィリピンに行ってみることを勧める。悲しくて、わからなくて、嬉しくて、楽しい。そして、「このまま何もしなくてもいいのかな」と不安になると思う。そんな副作用を恐れないのなら。

April 28, 2006

コメント(2)

-

台湾の国会に行った。(前半)

レスター大学で、マスコミの勉強をしているときに出会ったRichardという友達がいる。彼は今、レポーターをしている。レスターの大学院に留学する前にも、同じ仕事をしていたので、復帰という形なのかもしれない。空港に送り迎えまでしてくれた親友Davinがコーディネートした友達を訪ねる台湾ツアーで、僕は台湾を廻っていたのだが、3日目に再会したのがRichardだったのだ。すごく礼儀正しく、友愛に満ちていて、男前。そんなレポーターのRichardの「コネ」で入っちゃいました、国会議事堂。許可証を発行してくれる受付に、まず入れてもらう。その奥にある待合室みたいなとこにあるソファーに座る。給水タンクからお水をもらうと、紙コップに「法務省」の文字が印刷されてるではないか。うーん、こんな場所に入っていいのかしら。待つこと3分。Richardと、同じく留学仲間であるFeimeiがスーツ姿で現れた。Feimeiはある女性議員のボディガードだ。この女性議員は、既得権益を守ろうとする輩を相手に奮闘する行動派らしく、女性であり、強そうとはさして思えないFeimeiが、なぜボディガードを?という疑問は残るが、これは彼女のキャリアステップなのかもしれない。ってなワケで、レポーターのRichard、ボディガードのFeimei、台湾案内人Davin、そしてこの日に合流したクラスメートの美男美女カップルという6人が集合。身分証を受付に出して、許可証をもらう。それを服に貼り付け、いよいよ敷地内へ!国会の敷地は、四角形になっている。図で描くならば、真ん中には中庭があり、下辺にさっきまでいた受付、左辺・右辺に渡り廊下、そして上辺に議事堂である。受付から奥に入り、左側にある渡り廊下を通る。そこには、たくさんの報道陣が待機している。レポーターがカメラに向かって話す様子を見ていると、どうやら撮影もしているようだ。僕は映ったのであろうか?とはいえ、台湾のテレビのチャンネル数は日本の比ではない。計50チャンネルは遥かに越えている。日本のテレビも多々放送されていた。よって、僕が映った姿を見るのは困難であろう。クラスメート達が「実は、Richardをテレビで見たことがない」と言っていた位だ。・・・あ、長くなったので後半に続く。

April 24, 2006

コメント(0)

-

ツっこんでください~書きたいことはいっぱいあるんだ。~

でも、今日は寝たいので。代わりに、台湾で見た面白い画像を貼るんで。屋台船の中にあった、カラオケにて。ここではつっこまないんで、コメントでご自由に突っ込みを入れてください。

April 20, 2006

コメント(3)

-

フィリピンを訪ねて その2「それでもフィリピン人は日本が好き ~許された国~」(前)

「もし日本が世界大戦で勝ってたら、フィリピンはもっと発展してたのに」3月半ば、場所はルソン島の真中ら辺、世界遺産の棚田が有名な地域であるボントック(Bontoc)を訪れた。 ボントックはバスの中継地点としてだけでなく、この辺りではやや大きめの町として栄えている。そのボントックから更に、ジプニーで1時間半の場所にあるマイニット(Minit)に、僕は足を運んだ。(ジプニーとは、米軍のジープを改造して作ったバスのようなもの)マイニットには、たった1つしか宿がない。しかも、いつ開いてるかは神のみぞ知る(だから要予約!)。 そこの宿のオーナーであるフィリピン人の老夫婦と話をしていた。その時に出てきた言葉が冒頭のものである。「もし日本が世界大戦で勝ってたら、フィリピンはもっと発展してたのに」「そうだね、あっはっは~」・・・・なんて言えやしません、とてもじゃないですが。いやはや、なんともセンシティヴなお言葉である。さて。皆さんはフィリピンの歴史をご存知だろうか。かく言う僕だって、よくは解っては居ないのだが、後から関係のある部分を、ちょっとだけ説明しよう。16世紀からスペインの植民地だったフィリピン。19世紀末には、米西戦争によってアメリカが領有することになった。そして、第二次世界大戦中の1941年の暮れに日本軍がフィリピンに上陸し、その占領は1945年まで続く。(補足だが、1945年後はアメリカが、フィリピンを政治的・経済的に牛耳っている。それが現在でも続いていることは、米軍基地とビーチ近くのバカでかい米国大使館などが象徴している)大戦中に日本軍がしたことは、我々が知っている事とさほど変わらない。従軍慰安婦として働かされた。日の当たる浜で、日中立たされたままにされるなどの拷問を受けた。食料と言う食料が奪われた。食料を出すことを拒んだり、食べ物を隠し持っていたことがばれると、村中の人が殺された。悲惨な戦争体験である。実際に出会った人たちから、以上のようなことを、僕は聞いたのであった。つまり、フィリピン人は、「身近な経験」として、世界大戦中の日本軍がやったことを知っているのである。 (写真は「バターン死の行進」のモニュメント。日本軍が大戦中に、捕虜を100km超の距離を炎天下の中で歩かせた。)だが、それにも関わらず、冒頭の発言なのである。特に中韓の紛糾のために「日本はアジアの嫌われ者」なんて考えていた我々には信じがたいものだ。(あらかじめ言っておくが、だからといって「太平洋戦争は間違ってなかった」とかそういうことを言いたいわけではない。この辺りは後編に)「もし日本が世界大戦で勝ってたら、フィリピンはもっと発展してたのに」と言った、ホテルのおばあちゃん。実は、彼女は日本軍占領下で小学校教育を受けており、日本の言葉も、挨拶だけは覚えていた。「この地域は戦闘が激しくなかった」とは言ってはいたが、それでも占領軍である日本が勝ってたら、と言うなんて、容易には信じがたい。そして、もうひとつ。これもマイニットでのことであるが、たまたま小学校に迷い込んだ僕は、そこで5年生担当のパスパス先生と仲良くなった。 彼からも、こんな話を聞いた。小学校の勉強の一環で、「占領が何をもたらしたか」という比較を生徒同士で議論したらしい。前述したように、フィリピンはスペイン、アメリカ、そして日本に占領されてきた。それぞれの占領によって、フィリピン人の生活がどう変わったのかを話し合うらしい。そこで小学生たちが出した日本の占領の特徴は、「発展」だったというのだ。現在の台湾・韓国の発展は、日本が占領したことによるものだ、という推察から。教育者の彼もまた、「日本の占領がもっと長ければ良かった」と僕に言った。彼も祖父母から、「日本軍が通った時に、頭を下げて挨拶しなければ暴力を振るわれる」といった話を聞いているというのだが。歴史の捉え方ってのは、本当に難しいものだと感じた。では、なぜフィリピンでは日本がそんなに良いイメージなのか。・・・・・・って所は後編に続く。---------------------余談であるが、「占領がもたらしたもの」ということで、『現代フィリピンを知るための60章』にはこうある。スペインは、カソリックをもたらし、悪魔の虜からの解放をした。アメリカは、民主主義と英語をもたらし、スペインの圧制からの解放をした。日本は、アメリカの帝国主義からの解放をした。二度目の占領でアメリカは、日本のファシストからの解放をした。ご参考までに。--------------------歴史つながりってことで、もいっこ余談。台湾にも僕は行った。そこで「台湾故事館」という元世界一高いビルの地下2階を訪れた。館長の幼い頃を再現したというその場所は、「昭和レトロ館」と言っても、誰も疑わないだろう。そこには、懐かしい日本そのものがあった。駄菓子屋に、料理屋に、教室に、貼り紙に、ポスターに。昔の日本と寸分違わない。「占領の名残り」を感じざるを得なかった。一緒に行った台湾人の友達は、どんな気持ちだったんだろう、と思ったが、彼女もまた「懐かしい風景」と呟いていた。ごめん、という言葉が、心で反響した。ちなみに。台湾故事館のパンフレットは、台湾語と日本語のみで、英語が無かった。フィリピンを訪ねて (0)「はじめに」、 (1)「笑顔の理由 ~見えない貧困~」へんりのヒトリゴト日中考 1/5 謝罪について ~ODA is just ODA~日中考 2/5 歴史の教え方について ~歴史は政治だ~

April 15, 2006

コメント(0)

-

台湾道中記 その2 「内緒の彼女」

「彼女のことは、親には黙ってるんだ」台湾人の親友Ericがそう言った。台湾の中部、台中に訪れた時のことである。Ericは、台中に居る3日間ずっと僕を居候させてくれた、ジョークが好きで、まだ無職なナイスガイだ。Ericには、イギリス留学中から付き合っている彼女が居る。留学中、3人でご飯を食べたこともある。冗談で、「日本人の女の子を紹介して」なんて言うが、毎日のように彼女に電話しているのだ。付き合って、もう2年は経っている仲睦まじいカップルである。だが、そんな彼が、なぜ彼女のことを親に黙っているのか。「なんで?」ふと聞いた。「僕の親が、中国を嫌いなんだ」そう。彼女は中国人なのである。両親が中国を嫌う理由は何か。実は、Ericの親の家族が、中国で失踪したらしい。そのことは、決して無関係ではないだろう。だが、そのことで中国人すべてを嫌う理由になるだろうか。きっと、長きに渡る中国と台湾の政治の問題が底にあるのだと思う。もし、彼らが結婚する仲になったとき、付き合っていることさえ言うことができないのに、親が笑って許すだろうか。イギリスの寮で、一緒に飯を食べた時のことを思い出す。そのEricと彼女の笑顔を思い出す。こんなとき、「国際政治なんてクソ喰らえ」って、僕は思う。溜め息がこぼれ、笑顔を失った僕を、Ericは笑いながら励ましてくれた。

April 12, 2006

コメント(0)

-

フィリピンを訪ねて その1「笑顔の理由 ~見えない貧困~」

「あれだけ貧しいのに、笑顔でいられることがすごいと思った」フィリピンの貧困地区を訪ねた人たちは、口を揃えてそのように言う。僕もまたそうだった。経済的に恵まれていながら、笑顔を忘れていた自分に気付かされ、励まされる。そして、「貧しく、厳しい生活状況の中で、なぜ笑顔でいられるのか」と感心をする。だが、こう思う。「感想は、それだけで良いのか」と。「『なぜ笑顔でいられるのか』ということに対して、もっと疑問を持つべきではないのか」と。そこで、理由を考えた。彼らの笑顔の理由は2つあると、僕は思った。“希望”か、“絶望”である。希望。僕が出会った多くの人たちはNGOの支援を受けている。つまり、万が一の時は支援を受けることができるという希望を持つことができる(実際には、経済的に不可能な場合があるだろうが)。「どうにかしてくれるはずだ」という思いがある。アペロクルスにある都市型スラムを訪れた時、ある写真を見せてもらった。そこには、家を失った火事の後であるのに笑顔でいる住民たちが写っていた。2005年のクリスマスの直前、この地区で火事が起こった。密集した住宅、しかも材料は木材やビニールシートなどである。火事は延焼し、多くの人々が住む場所と家財道具を失った。わずかばかりの貯金も灰になった。不幸中の幸いで使者は出なかったが、紛れもなく大惨事である。しかし、その直後の写真には笑顔があったのである。ACCEは、火事後に迅速に支援を行った。そのことが、彼らに笑顔を与えたのではないだろうか。僕にはそう思えて仕方がない。(ACCEは、火事が起こるずっと以前からこの地区を支援している。 公衆トイレの設置や奨学金、ポストカードつくりの仕事などである。 当初、住民たちは懐疑的だったそうだが、実績を重ねて信用を得てきたという。 その成果は、この地区を歩くだけで分かる。 僕は一参加者に過ぎないが、子供たちは一緒についてきたり遊びに来たり、大人たちは見ず知らずの我々に笑顔を向けてくれる。 それはまるで映画の1シーンのようである。)(火事があった地域にて。僕は右にあるコンクリートの建物の手前に見える、家で一夜を過ごした。子供たちと踊り狂い、似顔絵を描いてもらい、笑い合いながら。)あるいは、絶望。ただし、この絶望とは「潜在的絶望」とも言えるものである。裕福な生活をする者たちと比較して自分たちを判断するのではなく、今の自分たちだけを見る。上等な生活という情報を(無意識にせよ)遮断することで、現在に満足する(しかない)。そして、笑う。そういった類の「絶望」である。「Just accepted. No option.(受け入れるだけ。他に選択肢なんてないんだから)」この答えは、生活や仕事についての満足感を尋ねたときに、必ずと言って良いほど聞いたものだ。「満足している」という言葉の後に。ゴミ山でのインタビューの際には、こんなことがあった。「欲しいものはありますか」と尋ねられた女性は、「家族みんなで暮らすことができる。それだけで幸せだ」と答えた。我々は、笑顔でその答えを聞いた。だが、ふいに彼女の瞳から涙が頬を伝ったのである。少しの沈黙。……。彼女が、再び、口を開く。「子供たちのために奨学金が欲しい。学校に行かせてやりたい」目に見える笑顔だけが、本当の気持ちとは限らない。そのことを、このインタビューの答えは伝えている。笑顔に対して、我々は何を思うべきか。励まされる。素敵。すごい。見習おう。そういった「我々側」の感想も重要であろう。だが、相手側の気持ちを慮って、考えるべきことがあるのではないか。笑顔の理由が、絶望ではなく、希望からくるものにするために。見ているだけではわからない問題もあるのだ。フィリピンで出会った人々の笑顔は、本当に素敵だった。「なぜ笑顔でいられるのか」について、もう一度思いを馳せたい。 フィリピンを訪ねて その0「はじめに」へんりのヒトリゴト

April 7, 2006

コメント(10)

-

台湾道中記 その1「No Bird, No Panda」

「No Bird」「No Panda」台湾で見たものだ。見た場所はそれぞれバラバラである。--------------------------------------------------------------------------------ちょいとら、フィリピンの話とは離れた話であるが、真面目な内容のフィリピンは週末に更新するとして、水曜を目安に、軽い話題の旅行の話とかを書いてみたい。仕事が始まったので、どうなるかわからんけれど。--------------------------------------------------------------------------------僕は、2月末に、イギリスで出会った台湾人の友人に会いに台湾に訪れた。これはその時の話だ。空港に迎えに来てくれた友達Davinの車で、市内に向かう。信号待ちで30台はあろうかというスクーターの群れに驚く。市民の足として、原チャリが人気のようだ。 と、とあるビルに「No Panda」と書かれた張り紙が書かれてあったのが目に付いた。「パンダ外交」最近のニュースで「台湾が中国のパンダを拒否」という話が出てきたことを、ここに来て下さった方はご存知かもしれない。中国が、パンダをさながら親善大使の如く、懐柔の手段として送ってくるのだが、それに対してNoと言おう、というものだ。次回の旅日記の時にも書こうと思うが、中台の溝は決して浅くない(経済的にはともかく)。そう感じた一コマだった。で。車で友人Davin宅に着いた後、荷物を置いた。台北市街地に行き、今度はバスに乗った。すると、今度は「No Bird」と書かれた貼り紙が、扉の上部に書かれていた。どうやら、鳥インフルエンザを警戒しているらしい。ちょうどこの時期、東南アジアでは鳥インフルエンザが猛威を奮っていたのだ。ただ、Davinに聞いたところ、バスに鳥を持って入ってきた人は居ないという話である。この2つの貼り紙を、僕と一緒に見た台湾人のDavinは「No birdにNo Panda。台湾人は動物が嫌いなんだね、あっはっは」と、ジョークにして笑いとばしてた。

April 5, 2006

コメント(0)

-

フィリピンを訪ねて その0「はじめに」

2006年3月、僕はACCEというNGOが催したスタディツアーに参加した。<ACCEについて>ACCEは、フィリピンの都市スラムや貧しい農・漁村で、住民が抱える様々な問題は住民自身が解決できる力をつけるよう支援活動を行っているNGOである。フィリピンの現地事務所ではローカルスタッフを雇い、日本人のボランティアスタッフとともに奨学金や養豚プログラムなどの活動を行っている。また、日本でも学生が主体的に行動して、フェアトレードや学校での講演会などの活動も行ない、社会人になっても続ける者も少なくない。活動の詳細や、どのように参加することができるかなどの質問については、僕宛でも良いが、ACCEホームページ、あるいは事務所に訪ねたほうが正確な解答が得られると思われる。ACCEは今年の夏も、2回のスタディツアーを企画している。漠然と「国際協力に興味がある」と考えている人には、ぜひ参加して欲しいと思う。僕はこのツアーを通じて、支援といった時に思い浮かべていた「どこか遠い国の可哀想な人たち」程度だった認識が、「実際に自分が出会った笑顔の素敵な人たち」「楽しく喋り、優しく迎え入れてくれた人たち」へと変わった。私は未だ何もできていない。が、それだけでも大きな変化だったと思う。「これから」を考えた上でも。 <情報源について>ツアーではインタビューと民泊(支援を受けている住民の家で宿泊をする)を行なった。形式的なインタビューとしては、直接的に5回。それに加え、他の参加者が聞いた住民の声も間接的に聞いている。また、民泊は3回、都市型スラム・ピナツボ火山・漁村で滞在した。ツアー中には、日本人・フィリピン人スタッフからも数多くの情報を聞かせていただいた。一人旅では、ホテルの従業員と、偶然訪れた小学校で先生から話を聞き、支援とは無関係の人々の声も聞くことができた。これだけの情報源では勿論、不足な点が多いだろう。だが、一部分だけでもフィリピンの状況を感じていただけたら幸いである。なお、フィリピンを訪れる前に『現代フィリピンを知る60章』(大野拓司・寺田勇文編、明石書店、2002年)を読んだ。この記事を書くにあたっても参考にしている点も少なからずあることを断っておく。<訪問地区>ツアーで4ヶ所、一人旅で1ヶ所を訪れた。(1)ゴミ山(トンド地区)ゴミ山周辺に都市の中でも最も貧しい人々が住む地区。彼らの多くはゴミの中から再生可能なものを見つけ出し、換金することで生計を立てている。サリサリストア(雑貨店)や食べ物屋もある。ゴミ山は「スモーキーマウンテン」として有名である。その理由はゴミからメタンが発生し、それが燃えて煙を出しているからだ。「誰が好んで、このような場所に住みたいと思うか」という言葉が印象的だった。彼らがここの住まざるを得ない現実がある。 (2)都市型スラム(アペロクルス)首都マニラに400以上あるといわれる都市貧困地区。密集して住居が建てられているため、火事の際に延焼しやすい(訪れた地区も2005年末に火事が発生して大きな被害が出た)。狭い部屋に大家族が住み、見ただけではどのように全員が眠れるのか検討もつかないほどである。「夢?就きたい仕事がある。でも、もう学校に行けないから」という言葉が印象的だった。この地区に限らずフィリピンでは、子供になって欲しい職業を尋ねても、「とにかく学校に行って欲しい」という答えが必ず返ってきた。(3)ピナツボ火山(パンパンガ)1991年にピナツボ火山が噴火し、その被災にあった元フィリピン有数の穀倉地帯。27万人が被災し、住居や農地が火山灰に埋まった。政府は被災者に再定住地を用意したが、そこでは仕事が不足しているためにマニラのスラムなど他の場所に行く者も少なくない。僅かだが帰ってきた者もいるが、火山灰の上では、農業も以前のようには出来ていない。だが、「故郷だから」と戻ってきたのである。しかし子供はほとんど居ない。学校がないためである。 (4)漁村(ペレーズ)マニラ南東150kmにあるフィリピンの典型的な貧しい農漁村。リゾートと見間違うような美しい自然に隠された貧困がここにはある。海には、ダイナマイト漁で死んでしまったサンゴ礁がある。海外の船による近代漁法で、現地漁師の漁獲高が激減し、違法なダイナマイト漁に走らざるを得なかったのだ。だが、魚の巣でもあるサンゴ礁が死滅したことで漁獲高は更に減るという悪循環にある。土地は、少数の地主が所有しているものである。住民が生産した米のうち8割が、実際には住んでいない地主の元に行く。ココナッツを取る仕事もあるが、ここでも僅かな収入しか与えられない。「貯金がないことを不安に感じる」と言っていた。家族が病気になったとき、どうしようもないからだ。安定的な収入を得る術がない。そのことが農漁村から都市スラム(あるいは海外就労)へと向かう動機となるのである。だが、彼らが向かう先によりよい生活があることは滅多にないのである。(5)棚田(バナウェ・ボントック・マイニット)一人旅で訪れた、世界遺産である棚田がある地域。ルソン島中央部の山奥にある。「貧困地区」ではないが、そこに住む人から聞いた声には、フィリピンにある問題をうかがい知ることができた。それでは、僕がツアー、そしてツアー後に行なった3日ほどの一人旅で見知ったこと、感じたことを書いていこうと思う。客観的事実は、できる限りその場で見聞きしたことをそのまま書いていくが、間違いなどがあれば遠慮なく指摘して欲しい。<Contents>その1「笑顔の理由 ~見えない貧困~」 その2「それでもフィリピン人は日本が好き ~許された国~」(前篇)その3 選択肢がない ~贅沢とは何か~To be continued…

April 2, 2006

コメント(0)

-

ホテルルワンダを観た。

ホテルルワンダを観ました。泣きました。 自分が「日本人なんだ」と意識せざるをえなくなりました。そして、「安全な場所にいる」ことに気付かされました そして、彼らと自分のその違いが生まれた場所でしかないことに胸が苦しくなりました。 すごい映画です。 「この映像を見ても、先進国の住民は"怖いね”と言って、ディナーを続ける」 これが現実なのかもしれません。 3日連続の飲み会をしたときも思ったんだけど、 その3日で、フィリピンの平均月収以上の消費をしてるんだよね。 そんなことを言っても仕方ないんだけど、それが現実なんだけど その仕方がない現実が悲しい。 これから、どう行動をするのか。 ほとほと考えさせれました。 お時間があれば、観に行ってみて下さい。 できれば時間がなくても。 それだけの映画です。 P.S. 明日から台湾、フィリピンに行きます。 帰国は3月18日。それまで更新は無いですが、 皆様お元気で☆

February 22, 2006

コメント(2)

-

大阪に帰ろう☆

卒業検定に合格し、今夜、大阪に帰ります、へんりです。検定中、横の教官が「さぁ、行け」「曲がれる」「スピード出して」・・・と煽りまくり。焦るっちゅうねん! (|| ゚Д゚)これで駄目やったら怨みますぞなもし!と思ってたんで、好かったです。これから地元で、知識の方のテストを受けて、めでたく免許をゲットだそうです。アッちゅう間の16日(位だったと思う)でした。これでようやく旅準備に専念ですわ☆でもまぁ、こんだけ飛び回って、しかも、大学に行ってる間は、図書館が閉まるまで居座って、帰るのが11時の毎日を過ごしていると、家ってなんなんだ?なんて、考える時もあります。でも、答えは出てるんですけどね。帰る場所です。疲れて、足をほぐす場所です。気の置けない家族と、過ごす場所です。いつか、家族を持った時、子供にそんな気持ちにさせられる家にしたいな。と、渋く決めてみるヘンリでした☆では、また大阪で♪

February 15, 2006

コメント(2)

-

感謝の心の伝え方

さてさて。免許も明日、卒業検定ですよ。ドキドキですな。で。それが終われば旅行ダス!いざ、台湾!っちゅう訳で、台湾人の友人にメールをしたら、予定がドンかぶり。うきゃー、となっていたら、うちの1人、Davinというナイスガイが予定をコーディネイト!他の台湾人に声をかけて、時間を調整してくれております。もう号泣ですよ。しかも、Davinたら空港に迎えに来てくれると!もう超泣ですよ。で、どんかぶりなのはやはりどんかぶりなんで、会えない人とかも出てくるわけです。全員に会いたい。でも、そういう訳にもいかない。I am 罪な男。・゚・(ノД`)・゚・もぅ哀泣ですよ・・・。それは悲しいのですが、やっぱり会いたい人に会えるってのは嬉しい。イギリスを去る時はお別れパーティをするだけにとどまらず、メッセージビデオまで作ってくれた方々ですし。なんとかして感謝の意を!!!と、思うんですが、難しい。「ありがとう」って、どうやって言えば好いんだろう?伝えられるんだろう?ほんと、永遠の課題です。感謝されるよりも、感謝することの方が多い生き方をしてるのに、気持ちをうまく伝えられないなんて。「心を込めたお土産を渡したい。 ありがとうを伝えたい。 僕に何ができる?」あと10日もありませんが、考えてみたいです。

February 14, 2006

コメント(0)

-

それは自然災害か人災か?

開発と環境はトレードオフの関係にあるのだろうか。だとすれば、豊かさの代償として、環境は悪化することになる。だが、その豊かさを享受できない貧困層は、環境悪化のために健康を害し、更なる貧困の悪循環へとつながるという悪循環に身を置くことになるのではないか。健全な生活環境こそ、「豊かさ」ではないのだろうか。免許取得に合宿に来ていながら、免許用の勉強はそこそこに、空き時間はもっぱら本を読んでいる。今日、読み終えたのは、大野拓司・寺田勇文 編『現代フィリピンを知るための60章』(明石書店、2002年)冒頭の文も、その文章を参照したものだ。フィリピンでは、スペイン植民地下時代の大土地所有制がまだ尾を引き、更に開発独裁で名を馳せたマルコス大統領時代に、取り巻きによる経済支配が起こり、今も貧富の差がひどく大きく、潜在失業率は40%と云われる。首都マニラ近くには、スモーキーマウンテンと言われるゴミの島がある。ゴミから発生するメタンが燃え続け、煙が絶えず上る。そんな場所だ。そこには、ゴミを回収して生業を立てる者が生活する。その数は決して少なくない。だが、スモーキーマウンテンを訪れた日本人はこう口を揃える。「なぜ、あのような生活の中で、笑顔でいられるのだ?」健康にいいはずの無い環境の中で、彼らは生活する。「笑顔の生活だからいいのだ」と云って良いのか?答えは出ない。だが、そのゴミは「消費」の残りであることに考えを巡らすと、豊かさの代償としての健康を害する環境悪化である気がする。他にも例がある。1991年、熱帯低気圧ウリンが6500人を超える死者を出した。同年、それより大きなその年最大の熱帯低気圧は死者100人だったにも関わらずである。この背景は、やや複雑だ。ただ、「(一部の者の)豊かさの代償である」と考えれば単純かもしれない。この惨事の原因は山地林の減少・劣化にある。川上の山地林が商業伐採や違法伐採によって切り開かれていた。流出した土砂は、河口に堆積し、中州が出来あがる。そこには、危険地域ながらもスラムが形成された。そして、低気圧が呼んだ豪雨は、スラムを襲ったのだ。土砂・切り株・倒木が流され、まず水路が堰き止められた。限界を突破したとき、鉄砲水となり、河口に流れ込む。それが、河口の中洲にあるスラムに直撃。未曾有の大惨事となった。だが、スラムに住んでいたのは誰か。実は、かつて(川上でもある)山腹で農業をしていた人々であった。伐採によって、山腹がサトウキビ農園に転換されたため、サトウキビ農園主に土地を譲らざるを得なくなった人々なのだ。これは自然災害なのか、人災なのか。自然は単なる引鉄でしかなかったんじゃないか。どうしても、そう思えてしまう。では改めて、これを考えたい。「開発と環境はトレードオフの関係にあるのだろうか」そうではない、とは思いたい。だが、景気が悪化する毎に環境への関心が薄れているようにしか見えない日本の消費者を見ている限り(そういう結果を出したデータもあるようです)、「生活に余裕が無い限り、環境は二の次になる」ような気がしてしまう。「開発と環境は共存できる」いつかはそう断言したいもんだ。そして、それは不可能ではない。不可能でないと思い続ける限り。関連日記:「へんりのヒトリゴト(8)リサイクルって良いことですか?」 <ヘンリーのオススメ本>まきこさんが掲示板に書き込んでくれたお陰で、久々に昔の日記を見ました。そしたら、こんな企画があったなぁ、と思い出したので、ちょっと復活。へんりのオススメ本:PRESIDENTたぶん、購買ターゲットに20代は入ってない気がしますが、面白いっす。国際関係とは違うけど、社会に出てからのことを予習できた気がします。もちろん、やってみないと解らないことだらけだろうけどね☆子育てに通じることも書いてたりして、うーむとか唸ってみたしています。

February 12, 2006

コメント(0)

-

フィリピン前には台湾へ

はーい。今日、初めて路上教習に出て、コテンパンにけなされてきましたへんりです。ゆっくり行っても駄目なんですね。ぐすん。もうすぐ卒業!ってことで、学生時代を満喫すべく、フィリピンスタディツアーに参加することに決めました。って事は何回か触れました。仕事をしていく上で、国際協力に関与していきたいので、その足掛かりにしたいと考えてのことです(とか格好つけてみたりする)。で、航空券を買うにあたって、フィリピンだけってのも勿体ないんで(石油価格高騰のせいで値上がりしてるしね)、ついでに台湾に寄ることにしました。英国留学中に台湾人と仲良くしていたので、早速メールをしたら、2日待たないうちに5,6人から返信が!今までの人生で、日本の友達の家に泊まった回数より多くなりそうです(それもどうかと思うが)。ここで、台湾人の友達との友情をしっかり強めて、年金生活するころには移住ですな。…とは考えてませんが、台湾は日本の年金生活者を誘致したがってるって最近テレビのニュースで見ましたぞよ。リタイア後に海外に行く的な本やテレビ番組が最近よく目に付きますね。そんな感じで、教習の隙間に春休みの過ごし方を考えているへむりでした。

February 9, 2006

コメント(0)

-

仮免ゲット。日本とフィリピン。

どうにかこうにか。校内の試験に合格。明日からは路上へ。どうなることやら。ドキドキですわな。そうそう、今日は、フィリピンの本を、読んでいたんです。あの国って、実は、結構日本と似てる。「人間関係の円滑さ」を重要視して、「他人に合わせること」、「恥」、「恩」などの価値や、婉曲的な物言い、仲介者の活用を不可欠なものとする。をいをい、どっかで聞いたことあるぞ。みたいな感じです。もちろん、社会格差は比べ物になりませんが。かの地フィリピンへ、来月、行ってきます。旅行じゃなく、勉強にね。

February 7, 2006

コメント(0)

-

免許合宿中。

鳥取にいます。周りが若過ぎます。タバコ人口多いです。寒いです。氷が地面に座ってます。あんまり変化の無い毎日ですが、運転は楽しいと思えるようになってます。怖いけど。あ、来月はフィリピンに行くことが決まりました。スタディツアーです。学生生活最後の大旅に、ワクワクでございまする。

February 2, 2006

コメント(0)

-

天気予報とライブドア

「Remember Afghanistan?」地下鉄を待っている間に、ポケットから携帯電話を取り出す。特に理由があるわけではないのだけれど、僕は電車内では携帯電話を使いたくない。優先座席に近かろうが遠かろうが。優先座席には最初から座らないでいようと思う気持ちと同じかもしれない。ま、読書に気が入らないようなら携帯をいじることもあるけれど。要するに大げさな決まりではないのだ。そうそう。携帯電話にメールが届いていた。英字紙のIndependentからだ。PCで長時間、英語を見るのが好きではない(正直言うと日本語も)ので、空き時間を利用してニュースが見れる携帯の方にメルマガを登録させた。Independentのメルマガは、アクセスしない限り見出しだけが送られてくる。それでも、世界のニュースは何となくわかるし、最近ご無沙汰の英語に触れられるのが嬉しい。その日のトップニュースは、「Remember Afghanistan?」だった。続いてWorld News、そしてUK(国内)、ヨーロッパのニュースと来て、Business、Education、スポーツの順となる。そんなに読んでるわけじゃないけど、英国のマスメディア(クオリティペーパー、BBC)を見ていて感じるのが、「意識が世界に向いている」ってことだ。新聞の一面トップ記事にワールドニュースは珍しくない。そして、それが“発掘モノ”、つまり記者が自身の興味で掘り下げて取材して書いたものが出ていたりするのもよく見た。以前、このブログで紹介したスーダンの記事もそうである。「大きな何かが起こったから書いた」というのではなく、慢性的に起こっている事に問題意識を感じて、取材をして書かれている。日本では、海外のニュースが一面にあることがほとんどない。あったとしても、大きな何かが起ったときだけである。また、今のライブドアを取ってみてもわかるように、一つの問題に全部のマスコミが集まって、横並びの記事・番組が並ぶ。眼を凝らさないと分からないような違いを強調することに一生懸命になる。毎日毎日、こんなニュースばかりを見せられてたら、視野は狭くなっていくだろうし、「世界のことに関する嗅覚」が失われそうで怖い。ふと、そう感じた。もちろん、これは好みの問題ではあるんだけれど・・・。極端な話、天気予報を比べてもBBCとNHKで違っていた。(とはいっても、僕がここでいう天気予報は日本で見たものなんだけど。イギリス滞在中はそれほどTVを見てなかったのもあって、英国国内の天気予報を見た記憶しかないです)BBCでは、アジア地域一帯の衛星写真から雲の動きを見せ、天気の変化を知らせた。それを見ていると、「アジアではこんな流れで風が吹いているんだな」とかがわかって、環境問題について思わず考えちゃうのである。NHK(BS7)では、衛星写真はなく、点で各地の天気を伝える。線や面のつながりは見えないのである。「日本のマスメディアによって、日本人の視野が狭くなるぞ」なんて言う気は更々ない。それでも、何となく不安に感じてしまう自分も居る。今、渦中の堀江氏は税制改革に関してこう言っていた(気がする)。「こんなんだったら、有能な企業はどんどん海外に出ちゃいますよ」広い視野を持ったマスメディアを求めて、有能な人物は海外の新聞に走るかもしれない。英語さえ読めれば、WEBを通して、英語圏以外も含めた様々な国の海外の新聞を読めるのだから。……と、まぁ最近こんな感じの日記を書いてたんですが、結論が微妙だったんでお蔵入りにしてました。で、そのままにしようかと思ったんですが、後輩とスタバでコーヒーを飲んでる時に出た話題とリンクしたんで載せる事にしました。話題はライブドア問題。「ライブドアの強制捜査によって、ヒューザーの小嶋社長がメディアでほとんど取り上げなくなった。どうも、小嶋社長は政治力のある○○会と関係があるらしい」…だそうで。これって、以前、白装束のタイミングと有事法案の国会審議が完全に一致したことを思い出しちゃいます。「マスメディアが同じ方向を向いている時、報道されないものが重要になる」ってのは、つくづく忘れがちな教訓であります。これって、わざとなんですかね?現場ではそうじゃないと思うんですが、逆らえない権力が紙面やオンエアを牛耳ってるんでしょうか?折角、マスコミ関係者と飲み会に行ってたんですが、このスタバ談話の方が後だったため、聞かなかったという惜しいことを…。さて、卒業寸前なんで、そろそろ免許合宿に行って参ります。

January 28, 2006

コメント(0)

-

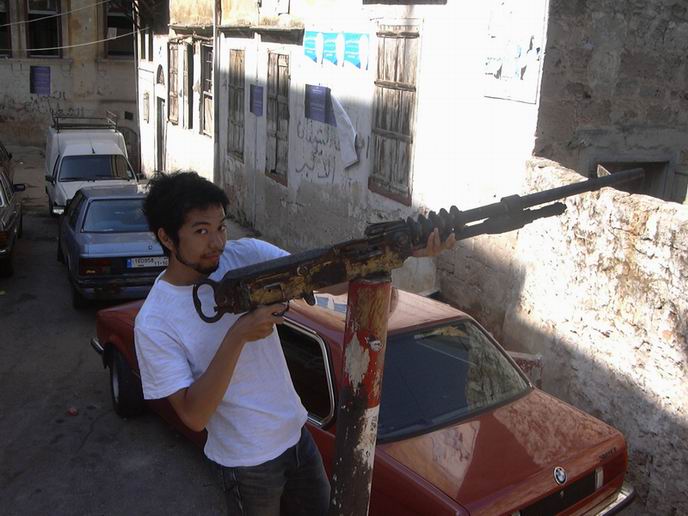

へんりのシリア・レバノン戦記「アサド大統領のハリリ暗殺疑惑」

ずいぶんと長い間、更新をサボっていたので、久々にまじめな話を。っても、学校のレポート用に書いたものですが。--------------------------------------「アサドが、俺らの愛するハリリ大統領を殺したんだ。」レバノンの街トリポリで、レバノン人が僕に語った。当時、そんなニュースを聞いたことがなかった。2005年の夏のある日、僕はトリポリを散歩していた。すると、カバン屋で店番をしていた現地のレバノン人に話しかけられた。話が盛り上がり、腰を据えて話をし始めると、朝ごはんまで奢ってもらった。身内の子供を蹴っ飛ばすとか、かなり過激な人たちだったが、僕には優しかった。腕に、日本語で文字を書いてくれ、と頼まれた。彼らの名前や、神アッラーを平仮名で書くと喜んでくれる。「Fuck my lifeと書いてくれ」とも言われたので、「人生なんてクソくらえ」と書いた。ご飯を食べると、町の案内をしてもらった。レバノンの町並みは内戦の痕が生々しく残っている。道案内を終え、水煙草を吸う。この日、僕は昼にはレバノンを出て、シリアに向かうのだが、それまでの半日、ずっと彼らと行動を共にし、色んな話を聞いた。僕がシリアから来て、またシリアに戻ることになるというと、「何であんなクソッタレな国に行くんだ」と語気を荒げた。僕の持っていたガイドブックに載っている子供の写真を見て、「物乞いだ。貧しい国だ」と罵った(実際は、レバノンには物乞いはいたが、シリアにはおらず、月収の低いシリアの方が生活レベルは高かった)。レバノンは、長くシリア軍の占領下にあったのも手伝ってか、シリア人嫌いが多い(2005年2月のハリリ暗殺に対するシリア政府関与の疑惑を受けて、同年4月に駐留シリア軍は撤退した)。街の案内を終えた彼らと一緒に水タバコを吸っている時も、マンションのベランダから友人であろう男が、真上から挨拶してきた。すると、案内をしてくれた男たちは「奴はシリア人だ」といって、ベランダの男を「このゴキブリ野郎」と罵り、物を投げた。露骨な嫌い方だ。だが、彼らは話の輪の中に入って、普通につるんでいるのである。中東は、ヨーロッパによる分断によって今もなお政情が不安定とされる。シリアとレバノンも例外ではない。当地域はオスマントルコの支配下にあったが、第一次世界大戦後に独立したのも束の間で、英仏によって占領された。そこで、アラブ人の団結を恐れる英仏は、現在のシリア・レバノン・ヨルダン・イスラエルを分断し、不安定にしてヨーロッパへ侵攻する余裕をなくすようにした。フランスはシリア・レバノンを統治し、レバノンにはキリスト教徒を住まわせた(現在も70%はキリスト教。但し民族はアラブ)。そして、英国統治下のヨルダン・イスラエルのうち、イスラエルにユダヤ人を入植させた。また、イスラエルを石油がない土地に限定して、欧州にとっての脅威になり過ぎないよう配慮した。こうして、中東は現在のように政情の不安定な地域となった。シリアとレバノンの敵対もここから派生する。シリアは「もともとレバノンは自国の一部だったのにフランスの陰謀で分断された」という意識を持つことになったのだ。その意識が、シリア軍のレバノン駐留を当然と考える素因となった。勿論、それ以外にも、イスラエルが絡んでくるレバノン内戦や、ゴラン高原を巡るシリアとイスラエルの敵対など、様々な要素が絡まっているのだが。しかし、なぜハリリは暗殺されなくてはならなかったのか。報道では疑惑ばかりが強調されて、その理由までは多く語られていない。田中宇によると、「米政府の中からは、ハリリ暗殺事件の直後から、シリア政府の犯行であると断定する発言が相次いでおり、米マスコミでも、事件直後から『ハリリ暗殺で得をしたのはシリアだから、犯人はシリア政府に違いない』といった論調があふれ、ワシントンポストやニューヨークタイムスを筆頭に、全米の多くのマスコミが、シリアの犯行だと断定している」とある。だが、明確な理由を目にしたことは、僕はない。一方、疑惑のかかったバッシャール・アサド大統領とはどんな人物なのか。父親であるハフェズ・アサド前大統領が2000年に死に、世襲で大統領となった。父親は外交手腕に長けていたが、息子はそうではなかった。僕がシリアで出会ったシリア人が言うには「今のアサドは、憲法を変えてまでして世襲したバカ息子だ」そうだ。眼科医を目指してロンドンに留学していたため、政治的手腕に乏しいのも仕方ないのかもしれない。だが、街中では彼の顔写真をよく目にする。ポスターは勿論だが、サングラス姿のシールが車に貼られているのを見つけない日はなかった。乗用車のフロントガラスに貼られていた時すらあった。あの写真がアサドとは知らなかった僕は、前述のシリア人とは別の男に「彼は誰なのか」と問うと、アサド大統領だと教えてくれた。そして、シリア人は彼のことを好きなのかと聞くと「そりゃそうだ。なんでかって?彼は、私たち国民を愛しているからさ」と言った。この言葉が本当かどうかは判らない。シリアでは彼の悪口を言っているのを街中にいる軍人に見つかれば、どんな目に遭うかわからないからだ(そもそも政治の話すらタブーである。つまり、僕は大変なことを聞いてしまったのだが)。シリアのアサド大統領が、レバノンのハリリ大統領の暗殺に関与したのか。まだ、国連の調査機関の答えは出ていない。しかし、この騒動によってシリアが不安定になれば誰が得するのか。事件の直後から騒いでいる米マスコミの姿勢に疑惑の目が向かざるを得ない。そして、米マスコミは政府の強い影響下にあることから、更にその背後には米政府が浮かんでくる。残念ながら、具体的な理由は、現状では解らない。中東民主化に都合がいいだとか、中東におけるイスラエルのプレゼンスを強化する為か、あるいは「文明の衝突」を行なう世界戦略の一貫か、予想は出来ても確実な根拠は不明である。しかし、政治的な要因が何かしらあるはずだ。中東は、絶えず政治的な戦略の中で揺らされてきたのだから。僕がシリアやレバノンを訪れた時、真夜中でも街を歩けるほどに治安が良かった。たとえ抑圧的な部分があっても、彼らの生活が不幸であるようには感じなかった。そんな彼らの生活が、大国の身勝手な都合で不安定にさせられるとすれば、滞在中に何度も現地の人に助けられた僕としては許しがたいことである。「そこに今、生きている人」に視点を向けることこそ、国際政治を考える上で大切なことであると、僕は強く思う。(参考文献)田中宇「シリアの危機」『田中宇の国際ニュース解説』http://tanakanews.com/f1015syria.htm(Accessed 2006/01/20)「バッシャール・アル=アサド」『ウィキペディア(Wikipedia)』http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83% BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%9D%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%83%89(Accessed 2006/01/20)

January 25, 2006

コメント(0)

-

近況報告と企画構想中。

おひさしぶりっす~。卒論の報告会も終わり、ようやく卒業に向けて時間が出来てきました。あと、3・4つほどレポート課題をすれば、学校にもほとんど行かないような状況です。んな訳で、今後の自分の人生に必要そうなことで、時間がかかりそうなものを卒業までにやっておこうかなぁ、という感じです。そうそう。企画していることもあるんよ。4月から、と思ってたけど、今日、友達と話してみて、実施するのはまだ先かな、って思いました。どうなるか判りませんが、また変なことをはじめた時はよろしゅうに☆このヘン国も、ほとんど活動休止状態で、これからどうなるかわっかりません。以前のようなコラムは書けないけど、続きを書いていない旅行記くらいは更新していけたらなぁ、とは思いますが…。これに関して、何かコメントあったら下さいな☆ではまた~。

January 17, 2006

コメント(0)

-

年賀状メール

今、英国で出会った人と旅で出会った人に年賀メールを作成中です。遅いですね。あ。切手を送る方は既に出しました。喪中ではありますが海外はアリじゃないかと勝手に看做して(ダメ?)(そんな訳で国内に年賀状を出してなかったりする)日本人以外を優先的にメールを書いてるんですが、それでもざっと見ただけで80件くらいありそうです。いつ終わるやらしれませんが、もちろん日本人の友人にも出したいですし、(年賀じゃなく寒中見舞いになるのかしら?)暫くドタバタしそうです。やっぱ早めの行動が大切ですな。オチ無し。

December 30, 2005

コメント(0)

-

ロード・オブ・ウォーを観た

お久しぶりです!いやー、放置もいいとこでしたね。パソコンさえろくに触ってない日々でしたわ。さーて。先日、映画を見てきました。その名も『ロード・オブ・ウォー』。武器ビジネスに携わるビジネスマンの話なんですが、すごく面白かった。「面白い」と言っては語弊があるかもしれませんが。話の内容は公式サイトやら、実際に見に行ってもらって知ってもらうとして、この映画のどこを面白いと思ったかの感想を少しばかり書いてみようと思いますわ。(1)「真の大量破壊兵器はAK47(カラシニコフ)」これは劇中の台詞なのですが、核兵器などの「大量破壊兵器」よりも多くの死者を出しているのは銃である、ということです。紛争死者の9割が銃によるものです。世界では1分に1人、銃で死ぬ人がいます。ま、こんな風にセンセーショナルな言い方をすると反感を買うのは目に見えてますが、数字を見て、現実を再認識しましたわ。劇中で語られた台詞にこのようなものがありました。「今、お前を1日足止めをするのは、お前の売る銃によって死ぬ人の命を1日延ばすんだ」銃火器を売ることが、虐殺につながっているという世界がそこに描かれてました。(一方で、「俺が売らなくても誰かが売る」とも語ってもいますが)(2)国連の常任理事国である米露英仏中が最大の武器供給国常任理事国5大国って核兵器保有国でもあります。この話と「日本の常任理事国入り」をどうもつなげてしまう自分がいます。あんまり関係ないとは思うんですが。(海外に軍隊を派遣できないことは関係してるって話は聞いたことがあるけど)日本って武器禁輸措置があって売買はできないはずですが、このやり方だと生産費が他国より高くついてしまうらしく、禁輸措置の緩和を求める…みたいな話を去年聞いた気がします。ちょっと曖昧な記憶ですが。うーん、久しぶりの更新なのに調査不足ですな。(3)冷戦後の兵器ビジネス冷戦期は、政治が絡んでいて新規参入ができない状態だったのが、冷戦後には、民間が参加しやすくなったようです。映画を観た感じだと。冷戦中は、イデオロギーや国家、政治的なものを基にした争いだったが、冷戦後は、民族や宗教を原因とする紛争が増えたと言われがちですが、民間の軍需産業が、敵味方両方に武器を売ったりするようになったのもファクターのような感じがしました。「戦争の本当の原因はカネだ」って何処かで読みましたが、(民族や宗教は一般人を扇動する道具に過ぎない、と)政治を読む以外に、兵器ビジネスについて勉強したいなぁと心底思わされました。ってな訳で、適当にAmazonで探してみたらP.W. シンガー『戦争請負会社』 松本 利秋『戦争民営化―10兆円ビジネスの全貌』伊勢崎 賢治『武装解除 -紛争屋が見た世界-』松本 仁一『カラシニコフ』…とかが面白そうかと。何かオススメがあればご一報を。残念ながら、うちの大学の図書館には、上のうち1冊しか無かったんで、その辺の図書館をうろちょろして探してみようかな。まずは卒論ですが…(苦笑)。ちなみに。 この映画の原題は「LORD of WAR」。このLORDとは統治者、君主、 領主、首長、主人、権力者、そして神、などなど。いわば“支配者”的な 意味合いですよね。 なので「LORD of WAR」とは“戦争を支配する者”であり、そのタイトル そのものが武器商人の影響力の強大さを表しているワケです。(『ロード・オブ・ウォー』公式ブログより)間違って、「積み荷」「積載」って意味の「load」を調べたことは内緒です。ま、そんな訳でして、興味深い映画でしたよ。好かったらご覧になって下さいまし☆

December 26, 2005

コメント(0)

-

自分の出る演劇の宣伝。

毎度。思いっきり更新してませんがお元気ですかいな?いやー、卒論→演劇部という多忙が二連荘で舞い込んでおりまして、どうにもこうにも更新できる余裕がありませんでした。卒論は無事に第一稿を先週に提出、次の水曜に面談です。どうやら、演劇部の公演が終われば再び卒論に戻りそうな予感ですな。そうそう。12月17日(土)18日(日)19日(月)、「スーパーワールド」という劇に出演します。1999年、日本。マイケルジャクソンが拉致事件を起こした頃、一人の男が理想の世界を目指していた。それは、この世界よりちょっとマシな世界「理想の世界、スーパーワールド」!そこに住む奇妙な住民たちや美人秘書三姉妹、ライバルの出現などなど個性豊かな面々が舞台狭しと大暴れ!笑いあり!殺陣あり!ダンスあり!の本格エンターテイメント系演劇です。僕自身としても、本格的に役者を目指さない限り、最後の舞台になりかねない晴れ舞台。(一応、仕事が始まってからも時間があればやりたいとは、とある方に言ってはいますが…)どうぞ、うちの大学の小ホールまで足をお運び下さい。12月17日(土)18日(日)19日(月)開場 12:30(開演待ちショー有り)開演 13:00(上演時間は2時間弱)この内容(?)で、入場無料です。ご不明な点がある時は、メールなり書き込みなり下さいな♪では、舞台でお会いしましょー!<過去の演劇関連のお話>演劇を超えて(1)悪役を演じる演劇を超えて(2)心は演じない演劇を超えて(3)台詞は言うより聞く方が難しい。演劇を超えて(4)観客を思う「無知の知」と「演劇」の関係性「エジンバった(3)終わりよければ全てよし」

December 10, 2005

コメント(2)

-

ヘンリー、京都に行く。

昨日、ガルトゥングさんの平和学講座に参加してきました。久しぶりに会った足立力也さんの話も聞けたり、と充実。そんな訳で訪れた京都。その京都が、物々しい警備体制だと思ったら、ブッシュ来日なんだそうで。ガルトゥング氏はこのことを、「制度的に問題はあれ、京都議定書は大事な環境への契機。それを拒んだブッシュが、京都に呼ぶとは皮肉だ」・・・的な発言をしていました(正確には覚えていないのですが、ニュアンス的にはこんな感じです)。さてさて、楽しくも充実した一日。卒論と専攻のプレゼンに追われている日常からリフレッシュです。仕事を始めてからも、こういった会に顔を出したいなぁ・・・。で、こんなメールを頂いたので、紹介させていただきます。----------------------------------------------------------------「揺れるアメリカを考える」をテーマに、市民グループ主催の映画上映会は14日午後6時半から、京都市下京区のひと・まち交流館で開かれる。イラクで戦死した息子の「死の意義」を大統領に問う運動をしているシンディ・シーハンさんのドキュメンタリー映画と、50万人が参加した今年8月のニューヨーク反戦デモの記録映像を上映。藤岡惇・立命館大教授がブッシュ政権について講演する。 沖縄の海のジュゴンを普天間基地移設計画案から守ろうと、環境団体グリーンピース・ジャパンは14日、東山区の八坂神社でジュゴンの着ぐるみを登場させてアピールする。 「日米首脳会談反対!関西実行委員会」は15、16の両日、集会とデモを行う。15日の集会は午後6時半から円山公園ラジオ塔前である。沖縄県のヘリ基地反対協ら全国の米軍基地周辺の反対運動関係者や靖国訴訟の台湾人原告も参加。約500人のデモ参加を見込む。16日午前10時にも京都教育文化センターで集会を開く。 食の安全でも動きがある。京都食健連は16日午後零時半から、BSE(牛海綿状脳症)問題で安全性が確認されないまま北米産牛肉の輸入を再開しないよう求め、三条大橋東詰めで、牛の着ぐるみによるパフォーマンスなどで訴える。 ---------------------------------------------------------------ちゅう訳で、一昨日、ゼミの後輩である3つ下の子たちとカラオケに行って、知っている歌のジェネレーションギャップに驚かされたヘンリーでした。あれ?リフレッシュばっかり?

November 14, 2005

コメント(0)

-

TMET (2) イスタンブール:路面電車とパルドンと。

もし気付かなかったと思うと、怖くなる。いかにも中東、といった白い布をまとう男たちを眺めながら、カタール空港のベンチで、イスタンブール行きの飛行機を待つ僕。此処には4時に着いたが、次の飛行機は9時頃だ。それでも、日記を書いたり、予定を立てたりして過ごせばすぐに時間が経つ。あと1時間。ガラスで出来た壁から見える空は、紺から朝焼けへと色を変えていた。三菱製のエスカレーターで上がった2階部分にあるゲート7の前で待つ。エスカレーターだけでなく、1階の免税店の売り物もMade in Japanだ。日本より高いデジカメが綺麗にレイアウトされている。国内にいると不景気なニュースばかりが流れるが、海外では日本の凄さを幾度と無く痛感させられる。さすがに暇を持て余した僕は、搭乗ゲートの確認をしに、モニターを見に行く。すると、数時間前まで「ゲート7」だったが、「ゲート3」に変更されている。見過ごしていたら、と思うと少し怖くなる。無事に搭乗。ここからは2時間のフライトだ。バスから飛行機の間のわずかな時間で、ドーハの熱気がわかる。朝9時にも関わらず、である。機内に入ると、ドライアイスのような白い煙幕が天井に近い部分から吹き出ている。涼しさを演出するためか、自然にそうなったかどうかは解らないが、スーパーの売り物にかけられるような冷気が我々に吹きかけられ、機外との決定的な温度差をつける。イスタンブール空港に着いたのは、昼。荷物をトラブル無く受け取り、ゲートを抜ける。家族を迎える人、名前の書いた紙を持って迎えに来た人、旅行者にホテルとタクシーを紹介する人などなど。それらを全て無視して、まずテレフォンカードを買う。僕は、ヨーロッパを旅行したとき、万が一の宿無しを防ぐためにホテル予約を電話でするようにしているからだ。ガイドブックと向かいあい、公衆電話で予約を取った後、地下鉄の駅を探す。空港内にあるインフォメーションセンターの人に聞くと、透明なガラスの壁の向こうにあるエスカレーターを指差し、あそこから下に行けばすぐだ、と無愛想に言われた。入り口は荷物がX線を使って調べられているが、出口は何のチェックも無い。自動ドアを抜け、タクシーの客引きを無視して、ゆっくりと動くエスカレーターを下りる。妙にだだっぴろく、薄暗い地下の道。数分歩くと、地下鉄の駅は見つかった。切符は定額。自動券売機ではなく、人から買う。小さな切符を改札に通し、駅で待つ。それほど待たずに、電車はやってきた。空港そばの駅は終点のため、楽に座れた。内装は、取り立てて珍しいものはない。日本と違う点といえば、吊り広告が無いことと、吊り革が固定されていないために等間隔ではないこと、そして乗客の顔ぶれがまさに多彩であることだ。アジアっぽい顔もいればヨーロッパっぽい顔も居る。スカーフをかぶって肌を出さない女性もノースリーブで露出の多い女性も居る。「The 日本人」な僕も決して目立たない「坩堝」だ。地下鉄と銘打ちながら、僕が乗っているほとんどの間、電車は地上に出ていた。おかげで外の景色を堪能することができた。外を眺めても、日本と大きな違いは感じられない。敢えて言うならば、モスクの尖塔が、普通の公営住宅に似た建物の隙間から見えたりするくらいである。緑の網が張られたグラウンドもあれば、日本のような高さのあるマンションもある。地下鉄を降りた。宝くじを売るパラソルの傍で、貝がレモンと共に売られている。随分と日差しは暑いが、黒い貝はその光を全身に浴びている。試しに食べてみたいが、腹を初日に壊してしまうのは避けたい。好奇心を鞘に収めた。道路の上に架けられた歩道橋に登る。今度は路面電車に乗るからだ。阪堺電車の天王寺駅と同様、歩道橋からの階段が路面電車の駅とつながっている。ここでも自動券売機ではなく、切符売り場で愛想の無い男から切符を買う。路面電車も、さっきの地下鉄と同じ切符のようだ。いざ、電車に乗ろうとしたところ、混んでいて入る余裕がないため、諦めざるを得なかった。次の電車も同様の混みっぷりだったが、これ以上待ってもどうにもなるまい。幅のあるリュックを背負って、大阪のそれと変わらない満員電車に乗り込んだ。急停車、急ブレーキ、急カーブ。荷物さえなければ何とかなろうが、堪えきれない。ふらつく僕は人にぶつかったり、足を踏んだりと、迷惑をかけっぱなしである。「パルドン(Pardon)」を連呼。しかも、外が人垣で見えず、いま何駅にいるかわからない。「終点から2つ手前の駅で降りると着く」という予約済みの安宿最寄り駅の名前も確認できない。荷物と混雑で身動きが取れない。一応、車内にはカタカタと表示を変える掲示板があるが、肝心の最寄り駅の名前の方が頭に入っていない。ガイドブックの駅が書かれたページを探しながら、またふらつく。見かねた後ろのおじさんが、僕を手で支えてくれた。「ティシュケル エデリム」と、何度もお礼を言う。外は見えないが、「この辺りだろう」と目安をつけて下車。支えてくれたおじさんに笑顔で礼を言い、「パルドン、パルドン」と謝りながら、モーセの十戒の如く、人の柱を掻き分ける。トルコ語で「すみません」は「アッフェダルシニス」なのだが、フランス語の「パルドン」が日常では使われている。トルコは統治システムもフランスと同様に、地方ごとにそれぞれ軍隊とGovernor(統治者)を持つ(友人のトルコ人談)など、フランスの影響を受けている国なのだ。どうにか駅に降りた。それにしても、早速、満員電車の中でのトルコ人の優しさに触れることができた。噂に聞くトルコ人の優しさとの最初の出会いである。幸先(さいさき)が良い。さて、トルコに惚れる準備は出来た。<過去のトルコ・中東旅行記>トルコ・中東旅行記(1)カタール空港:トイレの直方体。トルコ・中東旅行記(0)好きな場所ランキングトルコ・中東旅行記(-1) シリアで聞いた変な噂。~自衛隊に死者?~ トルコ・中東旅行記(-2) 日本のInvisible Rule。トルコ・中東旅行記(-3) 世界の英語 トルコ・中東旅行記はTMET(Turkey・Middle East・Travel)の略称で表します。タイトルが長くなり過ぎるんで。

November 10, 2005

コメント(0)

-

TMET(1) カタール空港:トイレの直方体。

カチャカチャカチャカチャ。関西国際空港。目的地を告げる掲示板の表示が変わる。ドーハ行きとドバイ行きの二便だけを残して、後は黒い。出発1時間半前。店は閉まり、ひとけの失せた空港で、出迎えに来た家族に手を振る。僕はカタール航空、ドーハ経由の飛行機に乗り込んだ。興奮は無い。ただ、何とかなる、という予感だけがある。カタールに着くまではあっと言う間だった。夜に出発しただけあって、よく眠れた。ドーハ到着は現地時間の早朝だ。イスタンブール行きの飛行機までの時間を持て余し、空港内をうろつく。Prayer Roomという看板を見て、イスラム国にいると改めて実感する。荷物をベンチに置き去りにして、トイレに向かう。個室のほう(つまり大きい用)に入ると、下が濡れている。理由はすぐに分かった。便器の横にシャワーがある。もちろん、ここがシャワー室とは思えない。「なるほど、これが紙の代わりに使うという水のためのシャワーか。」すぐに納得して、ウォッシュレットの要領で、水と不浄の左手を用いてお尻を拭く。これも文化だとは理解しつつも、やはり最初は抵抗がある。個室のトイレの目の前には、それぞれに洗面台がある。僕は、待っていた人と交代すると、すぐさま石鹸で手を洗う。手を洗い終え、トイレから出ようとすると、奇妙な直方体がいくつも並んだ、扉の無い部屋を見つけた。何だろう、と中に入ると、張り紙を見つけた。「手と足しか洗ってはいけません」とある。何のための部屋か解らない。後日談になるが、この部屋の正体が明らかになった。イスタンブールで、ブルーモスクにトルコ人と共に入ろうといった時、その男は「今日、足が臭いから止めておく」と言った。モスクとは、それだけ神聖な場所なのであろう。だが、トルコのモスクでは手足を洗う場所はあるので、彼の真意は別のところにあったのかもしれない。(モスクには屋根のついた円柱の建物があり、そこの壁には蛇口がある。祈る人は、そこで手足を清めてから、モスクに入るのである)とにかく、お祈り前には手足を洗うムスリムは少なくない。このエピソードに遇った後になって、ようやくトイレの中の直方体の部屋の正体が解った。あの部屋は、お祈り前に手足を清めるための場所だったのである。初めてのムスリム国への旅。そのカルチャーギャップは、トイレから始まった。<過去のトルコ・中東旅行記>トルコ・中東旅行記(0)好きな場所ランキングトルコ・中東旅行記(-1) シリアで聞いた変な噂。~自衛隊に死者?~ トルコ・中東旅行記(-2) 日本のInvisible Rule。トルコ・中東旅行記(-3) 世界の英語 今後、トルコ・中東旅行記はTMET(Turkey・Middle East・Travel)の略称で表します。タイトルが長くなり過ぎるんで。

November 7, 2005

コメント(0)

-

トルコ・中東旅行記(-3) 世界の英語

どうも、旅行記に手がつけれてません。参ったなぁ、と思いつつ、今日も脱線。でも、ちょっと関連させて、旅で出会った「英語」について。ま、僕も留学してた訳なんで、英語は多少は話せるわけですよ。(その割には、学校の授業でペラペラと話してる日本人の英語は聞き取れないんだけど。謎。)で、旅の最中も英語で色んな人とのコミュニケーションを図りました。っつっても、トルコ人にこっちがトルコ語が分からないとわかってんのに、トルコ語でガイドを買って出てくれたり、シリア人にこっちがアラビア語が分からないとわかってんのに、アラビア語で質問攻めにあったり、と、英語が万能って訳ではもちろん無かったけどね。で、だ。英語に関して、忘れられない言葉があります。「どんな奴でも、2・3の英語のフレーズは知ってるんだ。これって、面白くないか?」トルコ、マルディンで出会ったクルド人の少年ハッサンの言葉です。そう言われたすぐ後、モスクから出てきた老人に「Hello, how are you?」と質問されました。小さな町の裏路地で出会った小さな子供たちに「How are you?」といわれたこともあります。見た目が明らかに現地の人と違う僕に、「ハロハロ~」と声をかけられることなんて日常茶飯事でした。結構、どのあたりに行ってもわずかな英語くらいは知られています。ただし、油断はできません。ちょっと英語が話せるのかな?と思った人でも、「“What's your name”is Ali.」ってな感じで、“What's your name”が定型で覚えられていて、“I”だとか“my”だとか“me”だとか、人称の違いを解さないこともあります。「困ってるの?」と英語で話しかけてきて、自己紹介以降が全部、現地語になっちゃったりすることもあります。シリアの警察で事情を話すときに、過去形を使ったら解ってくれなくて、わざと現在形で話してみたりしたこともあります。そして(ま、これは当然の話ではあるが)、観光客を狙った詐欺師は英語が話せるが、それとは違った意味で、自称「英語の解る人」というのは要注意であります。ただ、共通語としての英語がなくたって、好い出会いは幾らだってできるんだけどね☆

October 30, 2005

コメント(2)

-

トルコ・中東旅行記(-2) 日本のInvisible Rule。

旅の途中、トルコ人に会った。トルコ、カッパドキアでの話である。彼は日本で働いている。何度か書いたように、在日外国人についての卒論に挑んでいる僕としては、話をちょっと聞いてみたくなった。「日本の生活ってさ、やっぱ難しいんじゃない?」ほとんど考える間もなく、彼がこう言った「大変だね。だって、Invisible Rule(見えないルール)があるから」他の答え(言葉の問題とか)を考えてた僕には意外だったが、よく考えると確かにそうだ。日本には、見えないルールがある。この話を、今日思い出したのは『空気の研究』(山本七平、文春文庫、1983年)を、図書館で見かけたからだ。本書では、「現代の日本では、“空気”はある程の“絶対権威”のように驚くべき力をふるっている」として、何かの最終決定者は「人(あるいは論理的結果)ではなく、空気である」としている。なるほど、これは面白い。ここでいう「空気」は、例えば「絶対にしてはならない」と言っていた人が、それをやってしまったとき、「あのときの空気では、ああせざるを得なかった」という時の「空気」、立証された客観的データを基にした主張であっても、「口にできない空気」のために言えなかった、という時の「空気」である。日本には「抗空気罪」があり、これに反すると「村八分」刑になる、と本書では論じられているのだが、「確かにそうかもしれない」なんて気になった。一方、中欧や西欧では、滅ぼしたり、滅ぼされたりするのが当然で、決断が存在をかけたものになるため、「空気の支配」が許されないのだという。この二分論は完全な納得はできないものの、日本では「空気」が物事の判断に深く関わっている実感が僕にはある。冒頭に出てきたトルコ人の言った「Invisible Rule」は、この「空気」と何か関係があるのではないか。「空気」は決定権を左右する際に使用されているので、日常などにおけるルールの「Invisible Rule」とは異なるが、「言わなくても大丈夫」で「明確な根拠が必要ない」と言うのは、共通するだろう。(※かといって、日本以外の国で「どんなことも言わなくちゃならない」だとか「根拠は必ず説明することが求められている」と言うわけじゃないけどね)僕もそうであるように、いくらかの日本人には「言わなくても大丈夫」というのは、安心できることであるように思う。でも、日本で住んでいなかった人にとって、日本に住む上で関わる「空気」や「見えないルール」が解るまでは、なかなかに大変そうである。ま、だからと言って「何でも説明しなさい社会になればいい」なんて思っている訳じゃありませんけどね。さて。皆さんは、身近にある「Invisible Rule」って、何か思いつきますか?

October 28, 2005

コメント(2)

-

ホワイトバンドへのオモイゴト

ホワイトバンド。何週間か着けてみての感想。・・・あんま意味ないわ。なんか、持ってるだけで満足しちまってる自分がいるんだよね。「世界の貧しさに気づいてるポーズ」にカッコイイと思ってしまう自分が。ひょっとして、これ、意味無いんじゃない?そんな風に感じて、初めて、自分が何の行動を取ったってんだ、なんて事を忘れちまって、「とりあえず、ホワイトバンドを持ってるから、いっか」みたいな感じで、立ち止まってる自分に気付いた。「おいおい、ひょっとして、逆効果じゃねぇか? 忘れちまってるよ、行動するって事」ふと、そんな気分が、肩に重くのしかかった。ホワイトバンドへの「疑惑」。そのことに思い当たったとき、「この感情の源泉にあるのは何か」という考えにぶち当たった。それは、自分の中にある一つの感情ではなかろうか。「着けてるだけじゃなくて、なんとかしてかなアカンちゃうの? これだけやったら、何の解決にもならんわ」心の中から自発的に生まれてきた、その思い。他人任せではなく、自発的に行動していきたい、という気持ち。積極性。ああ、なるほど。これが、ホワイトバンドの意味だったのか。つまり、「ホワイトバンドは意味がない。 それに気付く事がホワイトバンドの意味だ」ってな結論にたどりついたのである。でもまだ、具体的な行動には移っちゃいない。ホワイトバンドのメッセージを、まだ受け止めきっては居ない自分が此処に居るのである。ほっとけない 世界のまずしさ

October 25, 2005

コメント(5)

-

トルコ・中東旅行記(-1) シリアで聞いた変な噂。~自衛隊に死者?~

今日は、シリアで聞いた妙な話について書いてみます。この物語はカタールで始まり、エジプトで終わります。今回の話については、「信じて欲しい」という気持ちはありません。「本当に違いない」という確信もありませんし、また、証拠もありません。むしろ、信じるに値しないような話だと思います。ただ、「こんな話を聞いたよ」「こう思ったよ」ということだけを書いてみます。まず、カタールでの出来事。ドーハで、アルジャジーラを発見した。ただし、インテリアのお店。うん、無関係(笑)。そう言えば、アルジャジーラ(Al Jazeera)はThe Islandって意味らしいですわ。で、この近くでカレーを食べたのだが、テレビでアルジャジーラ(有名な方)をやっていた。ぼーっと見てたら、2つの事を思い出した。1つは、シリアでの話だ。あるシリア人が、僕にこう言った。「俺がその気になれば、小泉政権を終わらせることができる」得意そうな顔のシリア人に尋ねる。「どうやって?」神妙な顔に表情を変え、その顔を僕の近くに寄せて、その男は小さな声で言う。「実は、既に日本の自衛隊に2人の死者が出ている。俺は、彼らの身分証だとか、そのはっきりした証拠が入ったCDを持っている。想像できるよな?もし俺が大々的にこの事を知らせれば、小泉がどうなるか。」僕は小さく頷く。男は続ける。「だが、俺はそんな事はしない。俺はビジネスマンであって、政治家じゃないからな。」・・・。本当だろうか?僕は信じるかどうか迷っている。信じない理由は腐るほど有るが、一番の理由は、奴が詐欺師だったからだ。僕は奴の一味に金を盗られたのである(詳しくはそのうち書く)。しかし、この時、奴はシリアではご法度であるアサド・シリア大統領批判についてなど政治については、まともな事を言っていたのも事実である。だが、信憑性なんてない。そして、アルジャジーラを見た時にも思い出した2つ目のこと、エジプトで出会ったバックパッカーの話が頭をよぎった。アルジャジーラではイラクのニュースをしていたからだ。それを見ていた時に感じたのは、「日本では、イラクをどのように報じてるのかな?」という疑問。そして、色んな欠片が、頭の中で変なつながりを持ち出した。エジプトで出会った日本人バックパッカー。彼は、安宿のソファーで「イラクに入れなかった」と言った。闇バスを使っても無理だった。彼はイラク入国をしようとしていた日本人ジャーナリストにも会った。そのプロのジャーナリストも、米軍に阻まれて入れなかったらしい。完全な厳戒態勢。(ひょっとしたら、米軍の管理下という条件で、NHKとかはイラクに居たりするのかもしれないが。もし知ってたら教えて下さい)その厳しい態度が、とりわけ日本人を対象にしたものかどうかは解らない。だが、仮にそうだとすれば、何故それほどムキになるのか。2度目の「自己責任論」の再燃を防ぎたいからだろうか。日本人の生命を救うために、日本政府が一生懸命に米政府に頼んでいるのだろうか?いや、ひょっとして知られたくない事実があるからでは・・・。…などと言う、詰まらない事を考えてしまったのである。書いていると、我ながら「穴だらけである」と、この事を最初に考えたとき以上に感じる。冒頭で言ったように、信じるに値しないような話である。「こんな話を聞いたよ」「こう思ったよ」ということだけを書いただけだ。すなわち、「自衛隊に死者が出たという話を聞いた」「イラクに日本人は入れないような厳戒態勢が敷かれているという話を聞いた」そして、「信じるだけの証拠はないし、信じがたいけど、ちびっとだけ信じている」という自分の感想を書いただけである。小泉政権をどうにかしたいだとか、自分の思ったことを浸透させたいとか、皆にも信じて欲しいとか、そんな気持ちはさらさらない。これ、ほんまに。今日、後輩に「最近、更新してないっすね」と言われたので、一番、書き易い話がこれだけだっただけである。これもほんまに。今日の日記を、おっくんに捧げる。

October 18, 2005

コメント(2)

-

門が道に変わった日。~ディスカッション大会にて~

嬉しいことがあった。日曜日、うちの大学が主催のディスカッションの大会に出てきたのだ。後輩に、チェアパーソン(議長役)として出て下さい、と頼まれ、快諾したからだ。僕がディスカッションを引退したのは2年前の夏。今の中心メンバーは、それから約1年後に入ってきたメンバーだ。本来あるはずのない接点。それをつむいでくれた後輩に、大感謝。「うちの大学主催」と言ったが、僕が現役の時は、そんなモノ、考えもしなかった。僕の先輩が引退した時、僕には同期が居なかったからだ。演劇部や他団体の役職者も兼ねていた僕には、維持だけで精一杯だった。土日は、後輩2人と共に、ひっそりと他大学が主催する大会に出かけた。そこには、10人以上の部員が参加する大学は少なくなかったし、大会後に、主催大学が部員で花道をつくり、拍手で帰り道を彩るような趣向を体験した。「うちでやったら、3人やから花道にならんなぁ。門やわ」悔しさから、そんな言葉を吐いていた。大きな大会の後は、他の大学の役職者に名刺を配る。次回以降の大会に呼んでもらったりする為である。1つの大学の役職者だけで、僕ら総勢3人よりも多かったこともある。その中で、僕は一人で名刺を配り続けた。当時はまだ、呼ばれない大会や、参加を断られる大会がいっぱいあった。どうにかしたい、とは思いながらも、思うようにはいかなかった。後輩たちが成長して同レベルの会話ができたし、何より良い雰囲気で仲良くやれた。それに、兼部していた演劇部の練習もあり、適度に頭をリフレッシュできた。だから、寂しくはなかった。だが、それでも、大会を通して仲良くなっている他大学の部員同士の会話を聞くのは辛かった。えもいえぬ疎外感。「後輩にこんな思いはさせたくないなぁ」と思った。自分なりの努力も、実際の成果にはつながらないまま、自分が学んだ事と遣り残した事を後輩に伝え、一昨年の夏、僕は引退した。しかし、その次の春、うちの大学は早くも「初めての大会主催」をすることになる。当の提案者である1学年下の後輩は「私のワガママだ」と言っていたが、それは大きな一歩であった。存在感が増していくと、渉外活動にもプラスに働く。僕の代に断られた大会にも参加が認められたし、招待される大会数も徐々に増えていった。そして、今年の秋は、20人のディスカッション部員を抱えて大会を運営。ホールいっぱいの参加者には九州や京都から来た人も居た。大会後は、僕も参加して花道を作った。「僕らがやったら、道じゃなくて、門になるなぁ」と、お道化ていた昔が、嘘のように立派な花道。嬉しくて、羨ましくて、そしてジェラシーを感じた瞬間だった。自らの大会運営に、溢れんばかりの大会参加数、嬉しそうに語る思い出。そんな後輩の成長を見るたび、「僕が居たからやで」と、偉そうにうそぶいていたが、実際に大会に参加してみて、改めて解った。僕のお陰なんかじゃない。これは、彼らの努力の賜物なんだ、と。「ヘンリーさんが居たから、今のうちの大学のディスカッションがあるんです」そう言って、大会に呼んでくれたけど、そんな気持ちにはならなかった。「僕のお陰なんかじゃない」そう言うと、後輩は、こんな風に言ってくれた。「ヘンリーさんが作った土台があったからこそなんです」と。でも、土台があったからといって、実現していくことは、絶対に簡単じゃない。「なんとかしたい」と思いながらも、くすぶるだけだった気持ちを、受け入れてくれた。そして、僕の代わりに(と言って良いのか判らないのだけれど)、理想以上の形で、後輩たちは実現してくれた。「どういたしまして」じゃない。「ありがとう。」僕は、感謝される側じゃない。感謝する側なんだ。そんな気持ちになった。顔を見ては言いにくいから、日記で頭を下げさせてもらいます。見ているか分からないけれど、本当にありがとう。僕を、幸せ者にしてくれて。悔しくて、羨ましくて、でもやっぱり嬉しい、って感じた、日曜日でした。

October 12, 2005

コメント(6)

-

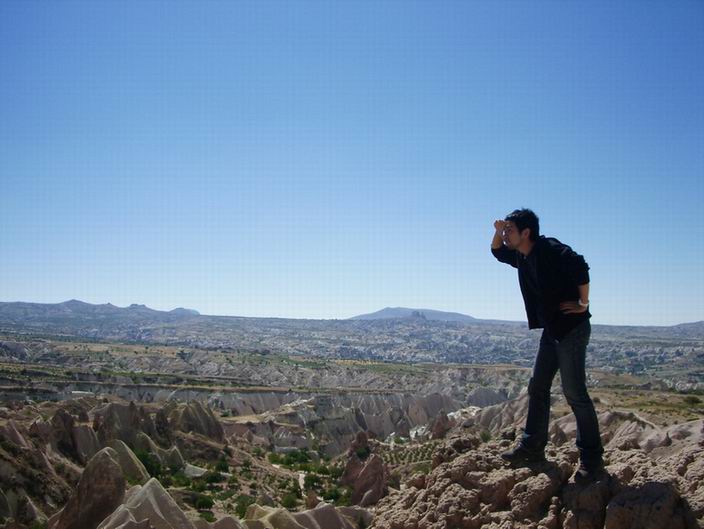

トルコ・中東旅行記(0)好きな場所ランキング

中東旅行記を書こう。・・・って気持ちはあるんですけどね。まだ乗ってきません。気持ちが。ってな訳で、僕が行った場所で、気に入った都市名をランキングに表してみました。もちろん、これは思いっきり個人的かつ主観的なランキングであって、行った人、その町で出会った人によって評価は変わってくるものです。今後書いていく日記とのリンクをくっつけながら更新できたら好いなぁ、と頭の中では考えているんですが・・・。頭の中ではね。<トルコ編>11位 ハラン:金のことしか頭にない。ムスリム以外の宗教とクルド人を馬鹿にしてて、ムカついた。10位 コンヤ:雰囲気が悪かった。トルコ人の友達が居たから良かったけど。9位 エフェス:遺跡。暑い。8位 パムッカレ:石灰岩。場所さえ選べば綺麗。でも、高い。7位 シャンルウルファ:アブラハム生誕地。路地裏の子供がかわいい。6位 イスタンブール:なぜかトルコ人の恋愛相談にのってた。5位 ブルサ(の田舎):トルコ人の友達に会いに行きました。美味メロン60円。4位 カズアンティップ:レストランの少年が可愛すぎました。3位 カッパドキア:景色がありえないほどに素晴らしい。2位 カフラマンマルシュ:トルコ風アイスのメッカ。ええ人に出会いまくり。1位 マルディン:笑顔で皆が挨拶してくれて気持ちいい!他宗教・民族が共存してるトコも好感☆<シリア編>6位 ダマスカス:詐欺に遭いました。犯人を刑務所に入れるために2日がかり。5位 ラタキア:サラディーン城をエンジョイ。帰りの電車でクルド人に「イラク人?」と聞かれた・・・。4位 クラック・デ・シュバリエ:映画の撮影と、中国人の女優の写真撮影とかち合う。3位 パルミラ:絶景!日本に留学経験のある中国人とシリア人と偶然出会い、そのまま一緒に周った♪2位 アレッポ:夜でも賑やかな町。中ジョッキに注がれたミックスジュース80円。1位 ホムス:バスターミナルと商店街の人たちが素敵☆たとえ質問攻めがアラビア語でも心地よい。<レバノン編>3位 パールベック:レバノンの物価の高さ痛感。2位 レバノン杉・プシャーレ:現地の子供とバスケットボール。1位 トリポリ:レバノン人の素敵な道案内。初の水タバコは不味かった。<ヨルダン編>5位 ペトラ:インディージョーンズ。物価高い。金の亡者のお陰で、泣いてばっかでした。4位 ワディラム:アラビアのロレンス。砂漠鑑賞。3位 アカバ:港町。紅海を目の前に、泳いでません。2位 アンマン:首都。でも、首都っぽくない。ホテルの人がええ人やった。1位 死海:夕焼けに魂抜かれる。パレスチナ人とシリア人との温かい出会い。<エジプト編>カイロしか行ってません。ちゃんと、スフィンクスの前のKFCに行ってきました。<カタール編> ドーハしか行ってません。一番安いホテルが6000円(割引後)。でも、ジュースは30円。珍しく定価がある国。ってな感じです。いま、数えたら27都市。んで、旅は1ヶ月弱。・・・・・・・無茶してますね(苦笑)。期待せずに更新をお待ちください。(催促してくれたら、もうちょい頑張りますよって)

October 10, 2005

コメント(0)

-

帰国便り。

昨日、旅から帰ってきました。こんな顔になってしまったため、帰ってきた息子を迎えに来た母の第一声は「ちょっと待って、写真を撮るから」でした。僕は幸せ者です。のんたりと旅行記を書けるようにしたいですが、目下の課題は卒論です。現実は厳しい。

October 2, 2005

コメント(5)

-

旅人になる

どもども。さてと、旅に出てきます。トルコから、ぶらっとエジプトまで。「道中は気を付けるように」といっぱい言ってもらえたんで、存分に気を付けて、無事に帰ってきます☆個人的には旅行記を書けたら好いなぁ、って思うんだけど、期待はせんと、帰りを待ってて下さい。ではでは。

August 30, 2005

コメント(2)

-

在日外国人その2-3 まさやんへの回答~人か国家か~

その2-1、2-2の続きです。>未払いに関しては賃金を払わせた上で国外退去が妥当でしょう。この考え方は、「労働者」という視点だけで見れば、それなりに妥当な点はあるでしょう。ですが、「不法」という負い目を持ち、時にはパスポートを奪われて働く「不法」就労外国人には、そのような訴えができるかが疑問です。また、今の仕事を辞めなくてはなりません。しかも、結婚や呼び寄せによって家族を日本に築いた外国人も少なくないことを考えれば、「退去」が理想の解決方法と思いたくないんですよ。(国際法からの視点は、前回を参照のこと)>差別については、この場合は具体的な何かがあるわけではなさそうなので人権違反とまではいえないような気がします。差別が「人権(規約)違反」とまでは、僕は考えていません。「権利の侵害」はしていても、それが「人権」を土俵に上がらせるべきかどうかは微妙かと思うので。(人権はHuman rightsと複数形。決して一枚岩の定義があるわけではないんです)前回の「その1」を書く時に想起していたのは「子どもが学校で受ける差別」で、差別によって学校に行けなくなり、教育を受ける権利が侵害されたとか、そんな内容でした。もちろん、給与・解雇などの差別的待遇もですが。ほかの差別の例として、大阪府茨木市に西日本の入管総合センターが作られる時に、近隣の自治会連合会は「大量の外国人労働者が収容施設に入るとエイズが蔓延する。彼ら彼女らが吐くたんつばが川に流れて環境を汚染する」と主張し、建設反対の提灯行列をしたんだそうです。(近藤、246p.)>一般的な好き・嫌いレベルではないでしょうか。たしかに、そういうのもあると思います。でも、差別次第では生命や精神の尊厳を損なうようなこともありうるのもまた事実ではないかと。これは完全に余談ですが、「具体的な根拠を示さず、外国人の犯罪が増加・凶悪化しているかのごとき発言は、民族差別、排外主義を煽るものであり、人種差別撤廃条約に違反する」として、2001年、人種差別撤廃委員会は、石原都知事の発言に関して、日本政府に対して、是正措置勧告をしたそうです(近藤、246p.)。>密告については自国の利益のためとあらば致し方ないように思います。ここも、僕としては納得しかねますねぇ。この争点は3つあると思います。1、「密告」は「自国の利益」になるのか2、「自国の利益」になるとして、それは「致し方ない」ことなのか3、国の「致し方ない」「利益」のために、個人の権利は侵害してもよいのか<1、「密告」は「自国の利益」になるのか>「不法外国人の犯罪が増加・凶悪化している」という根拠があれば、「利益になる」と言えるのかもしれません。あるいは「不法」性を付与することで、「不法」就労外国人を弱い立場に置き続け、人権を踏み台にして利益を得るという考え方をすれば「密告」は、「不法」就労外国人を「弱い立場」に釘付けにできるために「国の利益」になると言えると思います。<2、「自国の利益」になるとして、それは「致し方ない」ことなのか>では、より理解しやすい後者の理由から「自国の利益」になったとします。それが「致し方ない」と言うためには、「そもそも外国人の権利は侵害しても構わない」と考えるか、「外国人の権利も大切だが、それ以上に、外国人を「不法」にすることで手に入れる利益の方が大切なのだ」と考えるか、のどちらかになるでしょう。(他にもあったら、ご指摘下さい)<3、国の「致し方ない」「利益」のために、外国人の権利は侵害してもよいのか>2も後者が正解に近い気がします。では、「不法」にすることによって生み出される利益(低賃金労働・社会保障なし)のためには、「人権」なんてものは疎かにしても、日本としてOKなのか、ってことが論点になります。これは一概には言えません。そして、コメントの返信に書いたように、この「在日外国人シリーズ」の大テーマの方は、「国家の利益 VS 人の権利」です(他にも出てくるでしょうけど)。でも、「結論先にありき」より「検証しながら考える」という姿勢で挑みたいと思ってはいますが、今のトコ「人権」を応援してますので、「致し方ない」とは、僕は思えないんです。>また不法という言葉が・・・と言う部分ですが、>この場合これらの現象を起こしているのは法の枠組みが大きく関与していて言葉はそこまで大きくないような気がします。>人によって感じ方はそれぞれなのでなんとも歯切れが悪いですが・・・。「法」を正当化するのに用意した言葉が「不法」である、と僕は考えています。「感じ方」はそれぞれかもしれませんが、「感じさせよう」としている意図が敵意に満ちている気がします。これが、小テーマとして挙げた「国家によるラベリングの恐怖」ですね。「有事法制」「民営化」「テロとの戦い」エトセトラ。響きの良い言葉に「ひとつのイメージ」を持ってしまうと、国家の策略に踊らされてしまう結果になりかねません・・・・・ってヤツです。「不法」に話を戻すと、2000年に法務省が発表した「出入国管理基本計画(第2次)」において、「人権尊重」と「共生社会の実現」を謳っていながら、その具体的な内容に触れずに、「不法滞在者」に対する社会防衛と治安対策はより具体化されており、国家利益の観点からの対策といえるものである(近藤、245p.)んだそうです。「基本計画は、国益の視点から、移住労働者とその家族の労働者を如何に利用するかという観点に重点を置いていると評価しうるものである」(同)ずいぶんと長々とした返答になりましたが、コメントに対する返事を考えているうちに、色々と見えてきました。ほんと、まさやんには感謝です。人と人が、考え方と考え方が混ざり合って、色んなものが生まれるんだろうな。そんな風に思った一日でした。<2-3のまとめ>・人権はHuman rightsと複数形で、一枚岩の定義ではない・国家としては、外国人は利用する物という見方だろう【参考文献】五十嵐泰正「日本で働くという経験/外国人と働くという経験」、『講座グローバル化する日本と移民問題 第2期 第4巻 移民の移住と生活』駒井洋・監修、石井由香・編著、明石書店、2003年、57-88頁、所収。鬼束忠則「外国人労働者弁護団「ラフル」の活動と将来」『定住化時代の外国人の人権』日本弁護士連合会編集委員会・編、明石書店、1997年、11-28頁、所収。国際法学会・編「日本と国際法の100年(4)人権」2001年、三省堂。近藤敦・編著『講座グローバル化する日本と移民問題 第2期 第2巻 外国人の法的地位と人権擁護』明石書店、2003年。橘玲『得する生活』幻冬舎、2003年。

August 21, 2005

コメント(0)

-

在日外国人その2-2 まさやんへの回答~家族と居住と~

その2-1の続きです。まずはそちらを一読下さい。>居住権について>「国際人権規約13条」> 合法的にこの規約の締約国の領域内にいる外国人は、法律に基づいて行われた決定によってのみ当該領域から追放することができる。>合法的に入国しても法の決定により追放することは人権違反とは認められないようです。>同様に非合法ならば法の決定どおり追放しても人権違反にはならないと考えられます。国際人権規約のうち市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)13条を引用していますが、そこからの「非合法ならば法の決定どおり追放しても人権違反にはならない」という解釈については、疑問があります。この人権規約が生まれた背景を鑑みれば、「○○すれば、追放してよい」というのが趣旨ではなく、「○○しない限り、追放してはならない」というのが、この条文の言いたいことのはずです。つまり、この条文は、「法律に基づくことが、追放に必要不可欠な条件」を提示しているのみで、「法律に基づくことが、追放する十分条件」ではないと解釈するほうが、合理的でしょう。(「合法」「不法」の問題については、他の資料を用いて後ほど論じます)しかしながら、ここまで言っていながら、現実はそうとは限りません。これは東京地裁1995年9月27日判決です。非正規入国後、日本に生活基盤を形成するに至った外国人についての「居住権」を、認めないという判決が出ました。そこで、裁判所は以下のように述べました。「日本人が自由にわが国内に居住し生活できるのとは異なり、外国人の場合は当然にはわが国に入国し国内で生活できる権利を有しているわけではなく、わが国の主権に基づく許可を受けその許可の範囲内でのみわが国で居住することができるに過ぎないのであるから、外国人がわが国内のおいて社会生活を営み、活動することができるためには、その前提として、適法にわが国への入国したものでなければならないことは当然であって、不法入国者のように、わが国への入国が許されず国内に留まることができない立場にある者が、わが国において、適法に生活全般の活動の中心となる場を持つことができると解することは困難・・・・である」(近藤、63p.)さらに、かかる「不法」外国人が、「本来、わが国への入国それ自体が許されない違法なものだったのであるから、当然、その後のわが国での滞在ないし居住も法律上容認されたものではないのであって、かかる不法入国者は、もともとわが国内に生活全般の活動の中心となる本拠を置くこと自体が容認されていない立場にあることからすると、このような[外国人]について、単にその違法な入国を基礎として作られた居住の事実状態だけをとらえて、そこに『住所を有する』と評価することは躊躇を感じざるをえない」と述べました。(近藤、67-68pp.)つまり、乱暴に言うと「不法で入国してたんだから、退去強制しても仕方がない。そんな不法なやつらに居住する権利は与える必要は無い」といった感じでしょうか。でも、それでいいとはやっぱり思えません。ここで、再度、人権という立場から考えてみるために、資料を紹介します。先ほど挙げた国際人権自由権規約。それに基づいて自由権規約人権委員会が設置されたのですが、その委員会が、規約の解釈の指針を示すために提出した一般的意見(規約上の外国人の地位)の中で、次のように述べているのです。「規約は、締結国の領域に入り又はそこで居住する外国人の権利を認めていない。何人に時刻への入国を認めるからを決定することは、原則としてその国の問題である。しかしながら、一定の状況においては規約の保護を教授することができる。例えば、無差別、非人道的な取り扱いの禁止又は家族生活の尊重が生起するときがそうである(5項)」つまり、この規約人権委員会の考えは、「外国人の入国については、締約国は原則として自由裁量権を有するが、しかし差別的な入国政策や非人道的な取り扱い、家族の離散を生起する入国政策は、規則に違反する」というものです(近藤、247p.)一方、日本の入管法には「家族の離散を生起する」節があります。(「家族の結合する権利」は、自由権規約17条・23条だけでなく、子どもの権利条約9条・10条でも保障されている基本的人権である(近藤、241p.))1999年に改定された入管法で、「不法在留罪」が新たに罪に加わり、不法入国者または不法上陸者が日本国内に居ること自体が「犯罪行為」になり、退去強制された者について、その後の日本への上陸拒否期間を従来の「1年」から「5年」に延長しました。これにより、「日本人や永住者などと結婚したり、子どもが出生した場合であっても、その外国人配偶者や外国人の親は、オーバーステイなどの不正規の在留資格であれば、退去強制処分の対象となりうる」ことになり、「いったん退去強制処分がなされれば、最低5年間は日本に入国できず、5年後の入国も法務大臣の自由な裁量として著しく困難となる」のです。それだけでなく、「不法在留罪」の新設によって、「一旦不正規に入国・上陸した以上は、日本社会においていかなる生活基盤を築こうとも、刑事罰の対象」となり、居住権が常に脅かされます。もし、刑事裁判において、1年以上の懲役刑を受ければ、たとえ執行猶予付きであっても退去強制処分を受けると無期限の追放になってしまいます。(近藤、240-242pp.)その2-3「人か国家か」へ続く。<2-2のまとめ>・日本の入管法は、外国人の家族を離散させそうだ・日本の外国人政策は、人権規約に違反してそうな部分がある

August 20, 2005

コメント(0)

-

在日外国人その2-1 まさやんへの回答~「不法」を考える~

先日の日記に、まさやんから非常に有り難いツッコミを頂きまして、これはきちんと向き合ってお答えしたいと思い、在日外国人シリーズ その2として、「まさやんへの回答~「不法」を考える~」をお送りさせて頂きます。>ルール違反には必ずペナルティが与えられます。>それは時には自由という人権を奪うものであったりします。>懲役しかり罰金しかり。>したがって法を犯して入国した人間にはそれなりのペナルティが与えられてしかるべきでしょう。奪われるのが「自由」とは限らない、ってのが問題だと僕は思うのです。たとえば、「『不法就労者』と呼ばれる外国人労働者は・・・・重傷者に対する医療拒否や病院のたらい回し」に遭い、親が「不法」だということで、「社会福祉や教育を受けることもできずに日本で生育するこども」(鬼束、25p.)が居ます。ですが、1990年に国連で採択された「すべての外国人労働者とその家族の権利の保護に関する条約(移住労働者条約)」は、「合法、不正規を問わず、『すべての移住労働者とその家族』に対して、詳細な人権保障を規定している」ことに特徴があります。28条で、緊急医療について、「外国人労働者とその家族構成員は、その国の国民との取扱いの平等に基づいて、生命の維持又は回復可能な健康への侵害の回避のために、緊急に必要なあらゆる医療措置を受ける権利を有する。この緊急措置は、その者の滞在又は雇用に何らかの正規ではない点があることを理由にして、拒否してはならない」と定め、いわゆる不法労働者に対しても緊急医療を保障していますし、(国際法学会、179頁)子どもの教育については、「その両親や子どもが不正規であったとしても、公立幼稚園、小・中学校で教育を受ける権利があることを明記している」(近藤、249p.)のです。ただし、この条約に日本は未批准で、法的拘束力はありません。後述する内容の中で、日本が批准している条約からも見ていきます。>ここには>「被害者が特定される種のものではなく、いわば“形式犯”に過ぎないものである」>と反論されるかもしれませんが、あえて言うなら被害者は日本人全体でしょう。>それによる失業者、払われない税金などが被害でしょう。ここはどうでしょうか。日本人が被害者というのは違うだろうと、私は考えます。まず、「失業」ですが、ここで問題にしている「不法」労働外国人の職業は、日本人が拒む3K労働であり、労働市場としての“棲み分け”が出来ています。しかも、それを低賃金で勤めている彼らは、「日本経済を支えている」といっても良い存在です。「低廉で調整可能な労働力を要請する産業界を前に、『外国人労働者』は受け入れないという建前を堅持しながらも、何とか制度に意図的な穴をあけていこうとする入管行政がある。・・・・建前の乖離からの結果として存在している『外国人労働者』の(単純)労働で下支えされて、日本の経済と社会が成立している構造があるのだ。」(五十嵐、62p.)というわけで、彼らが「不法」でいてくれると、日本のためになると言う事も言えましょう。外国人への優遇こそが、日本にとってマイナスであり、言い換えれば、外国人を保護して、損をするのは僕ら日本人です。「福祉国家は、ほぼ例外なく、移民を制限する差別社会となる」(橘玲、18p.)とのこと。とはいえ、ドイツの例ですが、移民(外国人労働者+家族)のために費やす社会保障などの歳出よりも、税収の方による歳入の方が多いらしいですけどね(近藤潤三『統一ドイツの外国人問題』木鐸社、2002年)。っちゅう訳で、「税収」ってのが「日本人の被害」になるとは思えません。合法・不法を問わずに消費税を払っているし、不法滞在ならば満足な(曖昧な表現ですが)社会保障を受けられない状態にありますし。国家の懐(≒ここでいう「日本人全体」)としてはプラスなのでは?その2-2「家族と居住と」に続く※参考文献はその2-3の末尾にまとめて載せました。<2-1のまとめ>・「不法」就労者とその家族は、医療と教育を満足に受けることができていない・在日外国人は、合法・「不法」を問わず、日本経済に寄与している

August 19, 2005

コメント(3)

-

最近見つけた面白CM。

最近見つけた面白CM。「交差点篇」「野球の音楽篇」映画祭で見かけたSSKのCMです。ウケました。

August 12, 2005

コメント(0)

-

在日外国人その1 「不法」外国人はテロリストの被害者

不法滞在。不法就労。日本に居る外国人の相当部分は、「不法」に滞在したり就労したりする者から成り立っている(らしい)。しかし、彼らに冠された「不法」という言葉は、はたして適当なのだろうか?実は、この表現を使うことを政府が使うことは、テロ行為ではないか?…と、ちょっとオーバーな表現で始まった「在日外国人シリーズ」一発目。久々のマジメなお話に、どうぞお付き合い下さい。まず、「不法」に滞在あるいは就労する外国人の「不法」性とはどういったものかを見よう。入管法の規定する「不法」の意味は、以下の3つに大別できる。(1)日本への入国への仕方が適切でないこと(「不法入国罪」「不法上陸罪」)(2)超過滞在(オーバーステイ)していること(「不法残留罪」)(3)資格外活動をしていること(「資格外活動罪」「不法就労助長罪」)※不法入国:有効な旅券等を所持しないで日本の領域に入る行為不法上陸:上陸許可の証印を受けずに日本に上陸する行為不法残留:許された在留期間を超えて滞在を続ける行為資格外活動:許された在留資格以外の活動に従事する行為元来“不法”という言葉は、“法に違反している”、すなわち“社会的正義の原則を侵している”という意味をもつ非常に強い言葉である。言い換えれば、“刑事犯”に用いられるようなイメージを持つ。しかし、ここで用いられている「不法」とは、被害者が特定される種のものではなく、いわば“形式犯”に過ぎないものである。それにもかかわらず、外国人は「不法」性を付与され、弱い立場に立たされることになる。まずは居住権。「不法」就労者はすべて国家の手により退去強制される可能性を持っている。日本からの退去強制処置は、生活や就労の場、すなわちすべての拠り所としての居住権を剥奪する。退去強制を免れている「不法」外国人にも、人権侵害が待っている。「不法」であるがゆえに、雇用者の未払いなどの暴挙に強く対抗できないのである。しかも行政機関は、不法就労などの入管法違反を発見した際の通報義務があり、このことは、外国人労働者が公の機関に被害を申告することをためらわせている。さらに、「不法」という言葉のイメージを、マスコミを通して伝播させることで、一般的日本人が「不法外国人=犯罪者」という連想をしてしまい、いわれの無い差別や、密告につながることは想像に難くない。「不法」という言葉を使うことで、人間であれば誰にでも保障されるべき人権が剥奪されてしまうのである。このような方法で、国家が「不法」というラベルを貼り、人権侵害の被害者を作り出すことは、“テロ行為”だと私は感じた。って、「“テロ行為”ってどういうことやねん」と思われた方も居ると思う。「テロ」とは、フランス革命のジャコバン派の「大恐怖(テロール)」、すなわち恐怖政治に由来する。それゆえ「政治テロルとは元来、国家テロル」であり、「国家こそがテロリズムの源泉」なのである。(『imidas2004』参照)つまり今回の場合、「国家という圧倒的な力により行われている『不法』性の付与こそ、“国家テロル”すなわち“テロ”と呼べるものだ」と私は考えたのである。もちろん、これは過剰な表現ではあるけれど、「不法」だって誇張なんだからお互い様だ。現在、国連機関では「不法」は差別的であるとして、使用は避けられ、「Non document」や「Irregular(非正規)」が使われているようである。言葉のチカラは大きい。「不法滞在」「不法就労」と聞くと、排除したほうが好いような感覚に駆られる。しかし、そこで語られる外国人は、意思を持った人間である。我々と同様に、人生を歩んでいる。生きている。そういった視点から、この在日外国人をめぐる問題を、私は考えていきたい。それに先立ち、「不法」という言葉に踊らされないように、第一回に「不法」性についての稚拙な説明をさせて頂いた。国家がある言葉を好んで使う時、そこに何らかの意図があるのではないか?例えば「テロとの戦い」を考える上でも必要になるであろう、そういった姿勢を、「不法」という言葉にも、どうか持ってみて欲しい。【参考資料】駒井洋『日本の外国人移民』明石書店、1999年外国人労働者弁護団・編著『外国人労働者と権利救済』海風書房、1992年<今日のまとめ>「不法」滞在や「不法」就労は、刑事犯罪とは異なる「不法」という言葉によって、人権を保障されない在日外国人が居る国家の使う言葉に含まれた意図に踊らされないその2-1に続く

August 9, 2005

コメント(4)

-

DRAGON BLADE?

イタリアで見つけました。DRAGON BLADEだそうですが、日本の某人気マンガに似ている気がするのは気のせいでしょうか?ちゅうわけで、ちょいと息抜きに。

August 8, 2005

コメント(0)

-

普通の日。/自分を見る。

ここ二日間にしたこと。昨日。マハティール前マレーシア首相講演会。今日。日中関係・中国ビジネス シンポジウム。聞きに行きました。昨日、三宮で呑んで、酔っ払いました。酔って初めて気持ち悪くなりました。終電に間に合わずに迎いに来て貰いました。情けない23歳。って。なんとも笑いのとれない日常ですな( ´_ゝ`)うみゃー。 時々、ふと振り返って、時々、なんとなく泣きたくなります。今まで、忙しさの中にずっと居たけど、誤魔化してた自分の弱さに気付いたりして。自分を見つめる時間が欲しい時があります。できれば、誰かと。やっぱ、僕は強くないなぁ。

August 4, 2005

コメント(4)

-

book buton

ようやくの再アップ。おっ久しぶりです!へむりです。んでるさんの所から頂いたブックバトンに、ようやくのお返事です。<Q1:持っている本の冊数>全然わかりませーん(^^;)漫画は800冊くらいあるんじゃないですかね。文庫は200冊、新書は50冊くらいかなー。最近、月に10冊くらい本が増えてます。だもんで、読むのが間に合いません(馬鹿)。<Q2:今読みかけの本 or 読もうと思っている本>図書館で借りたり、古本屋で買ってるんで、見た目ほど金をかけてません(笑)。以下の本は全部読みかけの本です。手を出しすぎ(笑)。★『世界の車窓から-あこがれの鉄道旅行- Vol.1 遺産と古都をめぐる』★蔵前仁一『ホテルアジアの眠れない夜』 講談社文庫、1994年★さくらももこ『世界あっちこっちめぐり』 集英社、1997年★下川裕治『アジアの友人』 講談社文庫、1999年 ★沢木耕太郎『深夜特急』 新潮文庫、1994年旅の話が読みたくて。何も同時進行で読む必要はないんだけどね(苦笑)。下川裕治はタイについて詳しそうなので読み始めました(最近タイ人の友達が出来たんでね)。この本以外では『海外路上観察学』(徳間書店、1991年)を読んで、今、古本屋で『タイ語でタイ化』を探してます。『深夜特急』は、読み始めるまで『シベリア超特急』と似たような作品だと思ってました(爆そしたらバックパッカーのお話でした。学生のうちに、この本に出会えて良かったと思いました。もし仕事を始めた後に読んだら、仕事を辞めて旅に出そうでしたよ(笑)ま、それもアリっちゃアリかも、だけど。★城山三郎『打たれ強く生きる』 新潮文庫、1988年★城山三郎『海外とは日本人にとって何か』 文春文庫1985年就活をしてるうちに出会った『毎日が日曜日』がきっかけで。やっぱり、仕事って大変ですね(しみじみ)。この人の本で、東京裁判でA級戦犯とされた元総理の生涯を追う『落日燃ゆ』も買いました。まだ読んでないけど。★『地球の歩き方 イスタンブールとトルコの大地』★『地球の歩き方 ドバイとアラビア半島の国々』★『地球の歩き方 ヨルダン・シリア・レバノン』夏の旅行で行く可能性があるところを調べてます。帰りの便の国が決まってないんですよ、あっはっは。カイロ、サナア、テヘラン、ドバイ、アブダビ、アンマン、ダマスカス、バーレーン、ベイルート、マスカット、カサブランカ、チュニス、ロンドン、マンチェスター、ミュンヘン、フランクフルト、パリ、ローマ、ミラノ、ウィーン、チューリヒ、アテネのどっかです。早く決めないと・・・。★ECG編集室・編『トルコ イスタンブルは今日も賑やか』 トラベルジャーナル、1998年★松谷浩尚『イスタンブールを愛した人々』 中公新書、1998年★まのとのま『無敵のトルコ』 アスペクト、2004年行く国については調べたくなるんです。あと他に図書館から3冊借りてます。★大島直政『CDエキスプレス トルコ語』ちょっと位は・・・。★妹尾河童『少年H』 講談社文庫上巻読んでたいぶ経つのですが、まだ下巻を終わらせておりません。三崎亜紀『となり町戦争』と合わせて読んで思ったんですが、戦争って「劇的な変化」って言うよりも、「じわじわとやってくるもの」なのかな、と感じました。その兆候とは何であろうか、いつ出ていたのだろうか、なんてものは後になってからしか分からないんですかねぇ・・・。昔は『論座』とか、『NEWS WEEK』とか、『世界の紛争ハンドブック』とかを主に読んでいましたが、旅行が近いってことで趣向変えです。<Q3:最後に買った本(既読、未読問わず)>★宮部みゆき『魔術はささやく』 新潮文庫★宮部みゆき『レベル7』 新潮文庫★宮部みゆき『理由』 新潮文庫『火車』以来、宮部にはまってしまいました。でも古本でも高いんで、それ以来買ってなかったんですが、雨の日セールで「どの文庫も2冊500円」の時に買っちゃいました。まだ、さっぱり読んでませんが。★松本清張『黒革の手帳(下)』 新潮文庫、1983年宮部みゆきが短編集を編集したのをきっかけに松本清張を知りました。ドラマ化した時は見向きもしてなかったんですが、『砂の器』を読んでハマりました。けっこー古いのに、話そのものが古臭くなってないのにビックリ!あ、何で下巻だけなのかというと、雨の日セールで見つけたのが下巻だけだったからです(笑)。★伊坂幸太郎『オーデュポンの祈り』 新潮文庫、2003年本屋で見つけた『愉快なギャングが世界を回す』を読んで以来、この作者の虜です。そのままの勢いで『重力ピエロ』『ラッシュライフ』を定価で買ってしまいましたー。この人は演劇っぽい「収束感」があって好き☆ばらばらの話が、最後の方に無駄なくまとまるんだよね。★橘玲『マネーロンダリング』 幻冬社文庫、2003年読んで役に立つもの・・・なんて考えちゃうんですよねー。経済とか金融に詳しくなれそうな本だったので。<Q4:特別な思い入れのある本、心に残っている本5冊(まで)>★夏目漱石『こころ』高校生の時に出会いました。名作ですよ。イギリスにも持っていきました。漱石の日本語が、僕は好きです。★芥川龍之介『侏儒の言葉』高校生の時に出会いました。わずかな言葉で深い意味。すっげーです。色々と考えさせられますね。友人が1週間で数ページしか進まないと言った気持ちが解ります。★山田詠美『僕は勉強ができない』高校生の時に出会いました。内容はほとんど覚えてないんですけど、「僕は君より勉強ができない。でも、君よりもてる」ってな台詞が忘れられません。進学校の高校に行ってたモテナイ君の僕としては(笑)。★貴志祐介『クリムゾンの迷宮』 角川ホラー文庫、1999年大学2年生の時に出会いました。大学で一人暮らしをしてる間は、何も考えずに読み進められるホラーが好きだったんですが、貴志さんの本は、サラサラ読めるのに、奥が深い。(鈴木光治の『リング』シリーズもそうでしたが)貴志作品は『黒い家』『十三番目の人格―ISOLA-』『天使の囀り』『青の炎』と、文庫で出ている全作品を読みましたが、『クリムゾンの迷宮』は唯一、2回読みました。理由は『バトルロワイヤル』に似たスピード感があって、面白いからですかね(バトロワもこの本も、朝まで読んでしまいましたもん)とはいえ、この本で書かれたような状況はごめんですが。★英紙Independent留学中に出会いました。本じゃないけど(笑)。英語が好きじゃない僕に、初めて「英語で書かれたものを読みたい」と思わせてくれたのが、この新聞です。書かれている記事の質や、記者の姿勢、レイアウトが好き。特に、毎週月曜の「Media Weekly」という特集記事を愛読しておりました。でも、この新聞、日本じゃ手に入らなさそうなので、困っております(ネットは好きじゃないのよ、Independentに限らず)。<Q5:次にまわす人5人まで>★野外実習の、鈴なり天気さん。★最近、本を貸したゆるまさん。★元ESSの後輩、近ごろ演劇を始めた、しき。★絵本ネタに期待大、つねさん。★就活で知り合いになった、けんたろさんどうぞよろしくお願い致します♪

August 1, 2005

コメント(2)

全342件 (342件中 1-50件目)

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 5…

- (2025-11-14 00:00:17)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- 2025.11.14★JAL貸切ナイト☆レポート

- (2025-11-15 13:34:40)

-

-

-

- 海外生活

- 10年のアニバーサリー

- (2025-11-13 22:52:13)

-