全154件 (154件中 1-50件目)

-

松本市内観桜(その2)

4月12日(土)、好天に恵まれた松本市街地に観桜に出掛けた。(その2)松本城のお濠に沿って一周し、最後に天守を望む。北アルプスの銀嶺を背景に聳える天守。絵になる景色である。天守のアップ。地元に住んでいてもゆっくり眺める機会は少ない。久し振りにじっくり鑑賞した。お城から駅方面へ向かう大名町通りで異彩を放つ青翰堂書店。幼少の頃からある建物であるがお城を模した造りは、多くの観光客が足を止める。腹が減ったので、中町通りにあるカレーの老舗「デリー」で昼食を摂る。この店に行くのは、高校生以来三十年振りであったと思う。懐かしさも加味しながらおいしくいただく。最後はこれまた三十年振りで県(あがた)の森公園行く。堂々たる木造建築は旧制松本高等学校(信州大学の前身)の校舎である。作家の北杜夫はこの旧制松高出身である。 名物のヒマラヤ杉の並木。中庭にある銅像と桜花。旧制松本高校校舎は大正時代の木造建築で重文指定となっている。同じく旧講堂。現在信州大学は旧帝國陸軍歩兵五十聯隊跡へ移転し、松高跡は公民館や貸しホールとして多くの市民に利用されている。地元に住んでいても滅多に行かない市内の観光を久し振りに行って、新鮮な気持ちであった。(おわり)

2014.04.15

-

松本市内観桜(その1)

4月12日(土)、好天に恵まれた松本市街地に観桜に出掛けた。(その1)久し振りに自転車で市街地まで出掛ける。高校生時代何ら苦もなく走っていた道であるが、あれから三十年近く過ぎると結構キツイ。ゆっくり走って市内中心部へ辿り着く。 源智の井戸。松本市街中心部は湧水が多く水源に恵まれている。この源智の井戸も地元の人などが水を汲みに訪れていた。源智の井戸のアップ。井戸脇にある枝垂れ桜。源智の井戸の東側にある古刹「瑞松寺」。踵を返して松本城へ行く。全国的、一般に城址公園と桜はセットである。松本城も濠沿いに植えられた桜が美しい。三・四葉目など背景に北アルプスが少し見えている。桜花との対比も亦、綺麗であった。(次回に続きます)

2014.04.14

-

沖縄本島旅行

本日無事沖縄本島から戻りました。台風で天候が懸念される旅でしたが、結果として割合良い天気で予定していた観光は全て果たすことが出来ました。写真は本島の中西部、読谷村にある残波岬燈台です。詳しい旅のご報告は明日以降掲載いたします。というのは、写真の容量が一杯(制限値の50MB)に達していてこれ以上のアップロ-ドが難しくなったからです。すでにここ3ヶ月くらいそのような状態が続いていたのですが、写真のサイズを小さくしたり、古い写真を削除したりで何とかしのいで来ました。しかし、それも限界になってきたので新ブログを作り新たな写真を掲載して行くこととしました。新ブログはタイトルも同様に「Shinanonokuniのブログ2」としました。Shinanonokuniのブログ2写真も順次UPして行く予定です。Shinanonokuniの旅行写真集2

2008.09.15

-

明日から沖縄本島

明日から沖縄本島の旅行に出立する。短期間2泊3日の旅行である。現在沖縄県の先島諸島方面は台風13号の来襲で暴風雨となっている。今週の月曜日朝に比島東方洋上にて発生した台風13号は現在中心気圧が935mbまで発達して極めてゆっくりした速度で北西へ進んでいる。現在の予想進路から推測する限り沖縄本島への被害は限定的なものになりそうである。一時は旅行自体を中止しようかと迷ったが、沖縄本島は雨天であるものの観光はなんとか出来そうな感じなので行ってみることにした。今回は往復ともジャンボ機B744Dである。天気が悪くても小さい飛行機よりは揺れが少ないであろうと若干期待している。過去に航空機を使用した旅行で台風の直撃を受けたことは無い。運がよいと言えばそれまでであるがありがたいことである。今回の旅は沖縄本島中部を重点的に観光する予定である。泊まりは初日が沖縄市(旧コザ市)で2泊目が知念村という変則パターンである。那覇で無い沖縄も味わって来ようかと思う。4年前、与那国島を訪れた時には連日雨と曇りの悪天候で散々悩まされた。旅行はやはり晴天が一番であろう。写真はそのときの悪天候の与那国である。いつかリベンジを果たさねばと思ってはいる。

2008.09.12

-

沖縄旅行黄信号(9/13~15)

今週末の9/13~15は既報通り沖縄本島への旅行を予定している。しかし、今週月曜日の朝方発生した台風13号は勢力を増しながらゆっくりと北上中である。今週末は三連休で旅行に行かれる方も多いと思うが、石垣宮古など先島方面への旅は現時点で絶望的である。台風の予測進路からすると沖縄本島は微妙な位置にはあるが、悪天候は避けられないと思われる。飛行機が欠航になってしまえば諦めもつくのだが、中途半端に運行していると乗るべきかキャンセルすべきか迷ってしまう。 このような綺麗な海も青い空も、猛台風が来れば景色も一変するのだろうか?(2005年9月 宮古諸島にて撮影)9月の沖縄には過去8回程度は行っている筈であるが、今まで幸いなことに台風の試練を一度も受けていない。そろそろ年貢の納め時かもしれないと首を洗って待って居た方が良さそうだ。

2008.09.11

-

秋めく

ここ数日間急に秋めいて来た気がする。朝の気温は十数度まで下がり気持ちがよいし肌寒いくらいである。日中は30℃近くまで上がってそれなりに暑くなるが、湿度が低いので爽やかな晴れと言った感じである。空もいつも間にか積乱雲の浮かぶ夏空から真っ青で天が高く見える秋の空に変わっている。9月は台風の襲来があったり残暑が厳しかったり急に涼しくなったりする過渡期の月ではあるが、祝日が二度あるし旅行に向いている月であると思う。特に好天に巡り会えるととても気持ちがよい。 写真は昨年の九月上旬に札幌郊外の野幌森林公園を訪ねた時の撮影である。雲一つ無く晴れ渡った秋の空はどこまでも青く高く、気温も湿度も適度な状態で何とも気持ちよかったのを覚えている。長野県も九月下旬くらいになるとこのような天候が安定して続くだろう。

2008.09.10

-

10月の三連休(その3)

遅れていた十月の三連休(10/11~13)の旅行先が決まった。今回は山形県の庄内地方へ行ってみることにした。(その3)今日は泊まるホテルを予約した。策定した観光計画に沿って、一泊目は秋田県象潟町、二泊目は山形県鶴岡市とした。酒田市にも泊まりたかったのだが、観光の日程上鶴岡市内に泊まった方が便が良いのでそのようにした。[1泊目の宿泊地からほど近い象潟海水浴場付近の夕景。秋田県の観光案内より]象潟では温泉旅館に泊まって、鶴岡では敢えて湯野浜および温海温泉をはずして鶴岡市内に泊まることとした。いつも旅で迷うのであるが、市内のビジネスホテルに泊まるか、温泉旅館に泊まるかである。今回は2拍なのでもともとビジネス系のホテルが少ない象潟を温泉旅館として、鶴岡はビジネスホテルとした。宿泊地を決める要素のひとつにホテル近傍の飲食店街の存在がある。ここ最近はYAHOO電話帳を活用して飲食店が集中している地域になるべく近い場所にあるホテルを取るようにしている。YAHOOのトップページよりYAHOO電話帳を選択し、例えば山形県鶴岡市の場合「トップ > 山形県 > 鶴岡市 > グルメ、ドリンク > 居酒屋、バー 」と進み、「地域を絞り込む」という所をクリックする。すると市内の各地域に何軒居酒屋があるか一目瞭然である。この例の場合「本町」という地区に37件の居酒屋があって、他の地区と比較すると群を抜いて多い。よって観光ガイド等参照しなくとも、本町地区が繁華街であることが推定出来る。この方法をとるようになってからそうハズレは無い。同様に酒田市でやってみると「中町」と「幸町」に多いことが判る。それと大手ホテルチェーンの「東急イン」は私の行ったことがある都市では何処でも繁華街からそう遠くないエリアに建っている。最も白眉なのが札幌であろう。札幌東急インは"すすきの"のど真ん中地下鉄駅のすぐ横である。その他経験がある都市では小倉、松山、熊本、松本、松江、大阪、神戸等いずれも徒歩圏内に飲屋街があった。なので東急インに泊まるのも場所的にハズレが少なそうな気がする。どの場所にホテルを取ろうか決めかねている方にはこの方法も良いのでは無いかと思う。

2008.09.09

-

10月の三連休(その2)

遅れていた十月の三連休(10/11~13)の旅行先が決まった。今回は山形県の庄内地方へ行ってみることにした。(その2)酒田市と鶴岡市の観光計画は昨日記載したが、庄内地方からそう遠くない距離にある鳥海山と象潟の観光も併せて実施することとした。紀行の名作、奥の細道ともなんとなくだぶってくる。芭蕉は酒田で「暑き日を海に入たり最上川 」と詠んでいるのは諸賢の周知の通りである。象潟は松尾芭蕉が奥の細道の道中で立ち寄り、「象潟や雨に西施がねぶの花」と言う句を詠んだことで有名である。当時は東の松島と並んで海に島が浮かぶ名勝地であったそうだがその後の大地震で隆起し現在のように田圃の中にかつての島が点在する独特の風景ができあがったそうである。拾いもので恐縮であるが、象潟の俯瞰である。水田の中に盛り上がって樹木が茂っているところが、かつての島である。芭蕉は「松島は笑ふが如く、象潟は憾むがごとし」と記している。自分が実際行ってみてどのような感じであるか楽しみである。それと東北の名峰であり弧峰でもある鳥海山も是非眺めておきたい。酒田市付近から眺めるのと、北に行って象潟町付近から眺めるのはまた違う趣であろう。拾いもので恐縮であるが酒田市付近からの眺めだそうである。鉾立なる展望台があるそうなのでそこまで行って眺めてくるつもりである。

2008.09.08

-

10月の三連休(その1)

遅れていた十月の三連休(10/11~13)の旅行先が決まった。今回は山形県の庄内地方へ行ってみることにした。(その1)いつもJALで飛ぶのだが、庄内空港はANAしか飛んでいない。全日空は良い会社だと思うし何の恨みも無いのであるがマイレージの関係上、複数社運行路線はどうしてもJALを選択する事になってしまう。なのでANAは年に一往復程度しか使わない事が多い。と言う訳で久しぶりに全日空機で空の旅を楽しむことにした。庄内地方は東京から遠く、新幹線の恩恵も受けにくい場所にある。東北新幹線福島経由で行っても、上越新幹線経由で行っても意外に時間がかかる。過去に羽越本線に乗って通過をしたことが数回有るほか、ほど近い最上川(古口)で舟下りを2回楽しんだ覚えがある。ウィークエンドフリーキップでいつか来ようと思っていたがなかなか果たせず現在に至ってしまった。今回も陸路も考えたが結局空路にすることにした。庄内空港は鶴岡市および酒田市観光、或いは湯殿山や鳥海山の観光にも便利な立地にある。今回は鶴岡市、酒田市にある歴史的建造物を中心に見てこようかと思っている。 拾いものの写真で恐縮だが、酒田市の名所「山居倉庫」である。 同じく鶴岡市の致道博物館である。酒田市の旧本間家も見落とせない場所である。2泊3日で庄内地方の名所旧跡など楽しみつつ、日本海の味覚も味わって来ようかと思う。

2008.09.07

-

蕎麦の花満開

秋、長月を迎えて松本平でもそばの花が満開となっている。標高の高い開田高原(木曾)では先月既に満開となっていたが、松本盆地も畑一面に白い花が咲いて綺麗である。 写真は南安曇郡穂高町の大王わさび農場ちかくの畑で撮ったものである。携帯電話のカメラのために不鮮明ではあるが、小さな白い花が一面に咲いている。昨今は蕎麦の高級ブランド化嗜好と米の減反政策のために長野県内でもそばの栽培が増加している。以前は「信州そば」と銘うっていても産地が怪しいものもあったようだが、作付け面積が増えたと言うことはそれだけ地粉に出会う確率も高くなったと言えるだろう。来月中旬あたりから地元産の原料を使った新そばが出回る時期になる。楽しみなことである。

2008.09.06

-

懇親会と福引

今日は仕事関係の懇親会(飲み会)があって夕方出掛けた。そう気を遣うメンバーでも無いので中華料理を食べつつ気軽に一献楽しんだ。最後に幹事役の人から籤をひいて欲しいと言われ参加者全員で一枚づつ引いた。景品は「読書の秋」と言うことで図書券であったが、参加者22名中ハズレ(500円券)が2枚、普通(1000円券)が18枚、当たり(3000円券)が2枚の配分であった。わたしは悪運強く見事当たり(3000円券)を引き当てた。勝負事には弱くて定評があるのだが嬉しいことだ。 [当たりの3000円券]そう言えば5年ほど前にも仕事関係の飲み会で福引きがあり、百数十名の参加者を抑えて特等が舞い込んで来たこともあった。この時の特等賞は旅行券4万円分であった。旅行好きの自分にはまさに渡りに船の景品であって大喜びした覚えがある。そのときはこれを原資にバンコクへ行って来た。運を使い果たさないようにしようかとも思った。

2008.09.05

-

グアムの会

突然ですが、今日は「グアムの会」である。どんな会で有るかと言うと、友人らと毎年一回海外のグアム島などのビーチリゾートへ行くことを目的として相互の親睦を深めるのと旅行資金の積立をするために毎月第一水曜日に参集することになっていて、これから一献に出掛ける。昨今の燃料費の高騰のために次回のグアムは黄信号である。ツアー代金自体は最近大きな変動はないが、付加料金である燃油サーチャージが上がる一方である。このままの水準が続くことを想定して日本でもっともビーチリゾートらしい沖縄も視野に入れて考えている。沖縄の良いところは日本語が通じるし、物価も極端に高くないし、レンタカーなども海外で運転することを考えれば気軽に利用出来る。しかし、私の知る限りでグアムのタモン地区、サイパンのガラパン地区、ハワイのワイキキ地区などのようにホテルと飲食店街とショッピング街が両立している場所は沖縄にはほとんど無いように思われる。沖縄本島のリゾートは中南部の西海岸に集中しているが、街からは離れていて、ホテルへ隔離された状態に近い。のんびりするには良いのであるが、皆のさまざまな欲求を満たすには不便な部分もある。そのなかで現在、沖縄の第一候補に挙がっているのが久米島である。この島のイーフビーチはホテルと民宿が建ち並び、目の前が海であるし、小規模ながら一つの街を形成している。なので、昼や夜の飲食店もそれなりにあって、全て徒歩圏内で飲食が可能である。また「はての浜」という砂州があって素晴らしい海を楽しむことが出来る。[久米島 イーフビーチ 2004/09]久米島には2004年と2005年に渡って二度訪れた。静かで良い島であった。なのでグアムの会としては久米島とグアム島に両天秤をかけている状態である。しばらく楽しく悩んで行こうかと思う。

2008.09.03

-

9月(長月)

昨日から9月に入った。暦の上では立秋を過ぎているが、9月という声を聞くと「秋」に入ったなあと思う。最も一番秋らしい秋は松本の近辺だと10月だと思う。昨年の9月は北海道へ3回行った。運良く台風にも遭遇せず予定通り旅の日程が消化出来た。9月は祝日が絡んだ連休が2度もあるので比較的旅行に出掛けやすい月である。今年は沖縄に2回行く予定である。台風とタイミングがずれてくれることを祈るほか無い。飛行機での旅行が多いので悪天候は天敵と言っても良い。無事に目的地に着けても大きな揺れなどあると精神衛生上どうも良くない。[2005/09 宮古諸島伊良部島]旅行先では天候が良く、写真のような景色が広がっていることを期待している。

2008.09.02

-

旧開智学校

昨日、既報の通り松本城で行われた音楽祭を見に行ってきた。その折りついでに重要文化財となっている旧開智学校の外観だけを見に行ってみた。ここは松本城の北側にある。地元に住んでいると国宝であっても重文であっても1回程度行けばそれっきりであったりする。かなり久しぶりに開智学校の重厚な建物を眺めることが出来た。この建物は明治9年竣工という古い歴史を誇る。個人的に明治・大正期の洋風建築の建物は大好きである。木造であっても石造りであってもまた赤煉瓦も何とも趣があって良い。左右対称な造りも好きなところである。こういった古い建物には現代の無機質な建築には無い良さがある。小樽、函館、横浜、神戸、下関、北九州、長崎など古くからの港湾都市や舞鶴、呉と言った軍港都市など特に数多く洋風建築の建物が今なお残されている。旅行に行ったときにも、こう言った文化財級の建物を見るのも楽しみの一つである。もっとも○○様式とか専門的な事は皆目判らない。眺めて(入館して)その美しさを味わうだけである。

2008.09.01

-

MMF(松本ミュージックフェスティバル)

今日は久しぶりに晴れて暑くなった。湿度は高めであったが洗濯物がやっと気持ちよく乾いた。昨晩は出演者・観客の過半数以上が20代前半というバンドのコンサートを聴きに行った。普段はまったく聞かないジャンルの音楽であるが、若人のエネルギーを輻射してもらった気がした。また、こういったイベントを企画実現してゆく様を瞥見して感銘を受けることことしばしであった。本日もお誘いがあったので、二日連続でMMFなる音楽会に行って来た。MMFとは松本ミュージックフェスティバルの略称で今年で四年目だそうである。松本在住の当方はこのような行事が催されているのを今までまったく知らなかった。何でも、現在松本で催行中のサイトウキネン(クラッシック系の音楽祭、有名な小澤征爾氏が指揮をする)に併せてアマチュアバンド・オーケストラによる音楽祭を市内随所で同時進行するというお祭りだそうである。松本駅から徒歩で松本城方面へ歩いてゆく途中数カ所に渡って屋外ステージが設けられて賑わっていた。私はその出演者の「K-2 UNIT」さんからじきじきにお誘いをいただいたので演奏を聴きに行った次第である。[K-2 UNIT公演 於:松本城公園 2008/08/31]エネルギッシュでリズミカルな曲と面白い語りに楽しんで演奏を聞くことが出来た。昨晩のコンサートも同様であったが何かに懸命に打ち込んでいる姿というものは人を魅了させられるものであるなあと感心した。と言う訳でこの週末は珍しく文化的な土日となった。

2008.08.31

-

コンサート

今日もあいにくの雨天である。これから珍しくロックバンドのコンサートへ出掛けることになった。友人に誘われたのと、出演者の中に知人がいるので行ってみることにした。音楽は懐メロと戦時歌謡が専らであるがたまには違ったジャンルの曲を聞いてみるのも良いであろう。[コンサート案内状]晴れていれば良かったのであるが浴衣甚平でお気軽にお越し下さいとのことである。たまには若きエネルギーを貰って来ようかと思う。

2008.08.30

-

雨

このところ仕事が忙しくて更新をサボってしまった。ちまたはあいにくの雨天である。愛知県などを中心に被害も出ているようだ。9月は秋雨と台風での大雨も充分予想出来る。人間勝手なものであるが、既に夏の暑さもうんざりであって、蒸し蒸しした雨もあまり嬉しくない。[2005/01 台湾基隆市 旧基隆要塞(重砲兵聯隊)遺構 あいにくの雨天で折角の眺めが台無しであった] 今週は旅行が無いが、旅先で雨に降られるのも"ハズレ"と言えばそうである。晴れてもらった方が観光も進むし、景色も良い。5月とか10~11月は比較的天候が良いので気持ち良い観光が期待出来る。また比較的湿度が低めでさわやかなのも良い。

2008.08.29

-

急に秋の気候

まだ8月だと言うのに昨日から急に涼しくなった。昨日の最高気温は東京も松本もほぼおなじ23℃、今日も昨日同様涼しい気温であった。最近天気が極端である。やたらに暑かったと思えば急に9月下旬並みの冷え込み、雨がまったく降らなかったり、記録的豪雨になってみたり、、、地球温暖化の影響なんだろうと思う。身近な所でも幼少の頃に比べて確実に温暖化している気がする。涼しい気候を反映して当家の昼飯も昨日がたぬき蕎麦、本日も天麩羅うどんであった。いずれも冷蔵庫の残り物有効利用である。ちょっと涼しくなると体は正直なもので暖かい鍋物や麺類が恋しくなる。しかしまだ8月下旬である。あと3週間程度は残暑がそれなりに続くだろうし、そうでなければならないのであろう。今日は自宅で10月体育の日の三連休の旅行計画を練った。しかし自分の中で甲論乙駁して結論が出なかった。旅行先の選定は楽しい悩みなのでせいぜい考えようと思う。10月は比較的気候が安定しているので何処へ行ってもそれなりに楽しめるし秋の味覚も期待出来る。北へ行けば紅葉が始まっている。南へ行けばまだ夏の残り香を感じられる。 写真は二年前の十月に美保関燈台に行ったときの撮影である。(島根県)この近辺も冬場は蟹(松葉蟹)で賑わう。

2008.08.24

-

教員免許更新講習(予備講習)実施中

教員免許更新講習の予備講習が先月より全国各地で実施されているかと思う。当地松本でも地元の信州大学で小中高の教員を対象に開かれている。今週も今日明日の週末を利用して行われている。今年のはまず試行であって来年から本格実施となるようで、来年より教員免許取得後10年毎に30時間の講習が義務づけられる事になる。今回の予備講習はそのための布石となるものらしい。これでノウハウを蓄積するとともに制度上の欠点を洗い出すのも目的と考えられる。本格実施となれば長野県内でも対象者が毎年数千人居るようで、受け入れる側の教育機関も大変である。一回取得してしまえば終身有効な現免許制度に問題が無いとは思わないが、このような講習に膨大なエネルギーを使ってどれだけ効果があるか疑問に思うところもある。少なくとも自然科学系の先生方には文部省の謳っているような「最新の知識・技術」を大学で楽しく学べる講習であって欲しいと願っている。

2008.08.23

-

秋風吹く?

今日もそこそこに暑くなりましたが、ここ数日はかなり秋めいて来ました。松本の人は昔から「お盆を過ぎれば秋風が吹く」と言っておりましたがまさにその通りです。日中はまだ暑いですが朝夜は半袖半ズボンが寒く感じるくらい温度が下がるようになりました。8月も後半となると暑さもうんざりと言った気持ちになるので良いタイミングでしょう。もう少しすれば秋らしい青空も見られることでしょう。写真は昨年9月秋分の日の連休に根室を訪れたときのものです。さすがに最北の地は松本で言えば10月の気候なので空が高く見える素晴らしい秋晴れとなっておりました。夏の積乱雲の湧く空を見飽きた者にとっては恋しい秋の空だと思います。

2008.08.21

-

北大植物園(札幌市)

先日の留萌旅行の際、航空機ダイヤの関係上最終日は札幌に立ち寄りました。札幌市内の観光名所は大通公園、テレビ塔、旧道庁など事欠きませんが、市内中心部にありながら何故か未訪問であった北海道大学附属植物園に行きました。この植物園は明治の頃からの伝統ある施設でして園内には木造の重文級の建物も残されております、入場料は400円。入り口にコインリターン式のコインロッカーもあります。↑植物園内の博物館。建物もレトロな雰囲気であるが、内部の陳列ケースもこれまたレトロである。羆の剥製が正面で迎えてくれる。↑同じく植物園内にある宮部金吾記念館。200万都市札幌の中心部にあるとは信じがたい程緑豊かな植物園でした。札幌駅からも徒歩圏内にあるので、時間に少し余裕のある方にもオススメかと思います。

2008.08.19

-

北海道留萌支庁管内旅行(その4)

北海道留萌支庁管内旅行(その4)8/13~15まで駆け足でしたが北海道の留萌地方へ行って来ました。今日は留萌市より日本海オロロンライン(国道232号)を北上したところにある小平町のニシン漁番屋をご紹介します。周知の通り北海道から東北にかけての日本海側はニシン漁で財を為した時代がありました。ここ小平町の旧花田家番屋もその頃の盛栄の名残を留める重厚な建造物として重要文化財に指定されております。 ↑これが旧花田家の鰊番屋です。明治38年頃の建築で大変大きく天井も高い建物で、最盛期200人~300人に近い鰊漁に従事する人達の宿泊所兼食事場所となっていた貫禄は充分です。内部は有料ですが見学が出来ます。スケールの大きさに驚きました。一見の価値はあるかと思います。ニシン漁は大変な重労働で1日5食を摂って仕事をこなしたそうです。当時のニシンはもったいない話ですが農業向けの肥料としての需要がほとんどでした。燐を適度に含有するニシンは高級肥料として内地へ出荷されていたそうです。しかし、漁獲高の減少と化学肥料の普及で一気に生産高が落ち込んでいったとのことでした。 その花田番屋に隣接して道の駅「おびら鰊番屋」があります。写真はその案内塔です。国道沿いにあるのですぐに判ります。案内塔に隣接してある石碑は、旧ソ連の暴虐極まる蛮行によって終戦後にもかかわらず沈められた樺太よりの引き揚げ船の慰霊碑です。終戦後1週間を経た8月22日、留萌沖を航行中の樺太よりの婦女子・老人・子供を多く載せた3隻の引き揚げ船がソ連潜水艦の砲雷撃によって相次いで不当な攻撃を受け、2隻が沈められて1隻が大破したものの辛うじて留萌港へ入港出来たそうです。この事件で1700余名が犠牲になったとの記述がありました。 これが道の駅の建物です。花田家番屋と良く似た外観ですが、こちらは最近の建築です。内部は普通の道の駅同様土産物店と食堂があります。ここで昼食を摂りました。前日海鮮系の夕食を食べたので、ここでは気分的にニシンそばにしてみました。載っていたニシンの甘露煮は脂がのっていて美味しく戴けましたが、肝心のかけ蕎麦の汁がとてもぬるかったのが何とも残念でした。ラーメンやかけソバなど熱々で食べるから美味しいのであって、ぬるいのは許せないですね。道の駅でいちげんの観光客ばかりが相手なのでこういったものを平気で出すのかと大変残念に思いました。その後国道を更に北上し、焼尻・天売島への玄関口となっている羽幌港まで行きました。 今回は島へは渡りませんでしたが、いつか行ってみたい離島です。留萌管内の旅<終>

2008.08.18

-

北海道留萌支庁管内旅行(その3)

北海道留萌支庁管内旅行(その3)8/13~15まで駆け足でしたが北海道の留萌地方へ行って来ました。昨日に引き続き増毛町にある歴史的建造物をご紹介します。戦前のニシン漁が盛んだった頃の繁栄の名残を残す街でした。増毛駅近くにある旅館「増毛館」。昭和7年築。現役で営業中の旅館である。アーチ型の入り口と窓枠がなかなかお洒落な造りである。増毛を代表する商家「丸一本間家」店舗兼邸宅。道内でも屈指の商家の一つである。呉服屋をはじめとして業を営み財を成したそうである。内部の見学も出来る。とても立派な造りであった。増毛で有名なものは?と言った時に最も全国区で知名度が高いのがこの「國稀酒造」ではないだろうか。明治38年~築だそうで、重厚な建物である。酒の醸造を行っているのとともに試飲と直販も行っている。また、仕込みに使用している湧水(地下水?)は一般の人でも無料で汲んでゆくことが出来る。銘酒國稀は口当たりが良くすいすい入ってしまう酒でなかなか良い酒だと思う。未だ現役の校舎として使用されている増毛小学校。昭和11年築とのこと。現役としては道内最古の木造校舎だそうだ。増毛の歴史的建造物群を充分楽しめた。ゆっくり見て歩いても半日あれば充分であろう。昭和のままで時が止まったような町であった。今回時間の関係で留萌本線を使わなかったが、汽車で訪れるとより旅情も増すのだろうなあと思った。明日は日本海オロロンラインを北上した小平町にあるニシン番屋をご紹介します。

2008.08.17

-

北海道留萌支庁管内旅行(その2)

北海道留萌支庁管内旅行(その2)8/13~15まで駆け足でしたが北海道の留萌地方へ行って来ました。今日は増毛町にある歴史的建造物をご紹介します。この町も戦前はニシン漁で殷賑を極めたところで、古風な建築物がそのまま残されております。留萌本線増毛駅駅舎。大正10年築。この駅の入場券は、髪の薄い人に御利益があるとされる。現在駅は無人化されているが入場券は駅前の風待食堂で入手可能である。留萌本線増毛駅のレール終端と簡素なホーム。相次ぐ合理化によって片面ホ-ムひとつとレールだけの終着駅となってしまった。何とも哀愁が漂う駅であった。広い構内は貨物輸送など隆盛を極めたときの名残なのだろうか。駅前に堂々と聳える木造3階建ての旧富田屋旅館。昭和8年築とのことである。現在は営業していない。富田屋旅館の隣にある旧風待食堂。現在は観光案内所兼雑貨店兼土産物店となっている。こちらも昭和8年築。購入した増毛駅入場券。カラーの写真入りのものと、普通の地味なものと2種類売っていた。それと今年からであるそうだが増毛の名を冠した育毛剤も売られていたのでつい買ってしまった。私も頭頂部と額が少し怪しくなり始めたので他人事では無い。入場券は各160円、育毛剤は1000円であった。どの建物も多年の風雪に耐えて古色蒼然、貫禄ある趣であった。明日は旧本間家、國稀酒造など掲載します。

2008.08.16

-

北海道留萌支庁管内旅行(その1)

北海道留萌支庁管内旅行(その1)8/13~15まで駆け足でしたが北海道の留萌地方へ行って来ました。内地での快晴をよそに道内はあまり天気が良くなく、曇りまたは雨っぽい天気であった。また北海道らしくない蒸し暑い気候でもあった。留萌も日本海岸にあるので、ウニや甘エビをはじめとした海鮮の宝庫であり、また夕日鑑賞の名所でもある。当日は生憎の曇りで夕日はほんの少ししか拝めなかった。黄金岬付近からの夕日である。水平線付近に雲が多く、落日は見ることが出来なかった。手前に見える岩は溶岩系の岩石に見えた。同じく黄金岬のモニュメントである。この頃には夕日は完全に雲の中に隠れてしまっていた。この岬付近には海水浴場(ゴールデンビーチ)もあってキャンプをしている人達でたいそう賑わっていた。これは留萌港を一望出来る高台にある「千望台」からの眺望である。この時も残念ながら夕日は隠れたままであった。不完全な夕日を鑑賞した後、旅の楽しみである夕食を摂った。今宵の夕餉はホテル近くの居酒屋「将軍」にしてみた。地元産のウニ、ホヤ、ナマコ、甘エビなど新鮮な魚介類を堪能し、増毛産の名酒「國稀」で一献とした。すっきりとして美味しい酒であった。明日は増毛町の写真を載せます。

2008.08.15

-

北海道留萌紀行

今日から17日まで待望のお盆休みである。今年は燃油サーチャージが高いので海外は諦めて北海道に来てみた。今日は松本からセントレアを経て千歳。そこから列車とレンタカーで留萌まで来た。東北から北海道にかけての日本海側は一般に夕日の名所が多い。ここ留萌も黄金岬と隣接するゴールデンビーチが殊に有名である。写真は少々不鮮明であるが黄金岬からの夕日である今日の北海道地方は概ね曇、内地では連日の快晴と酷暑なのに恨めしい天気である。従って夕日鑑賞も曇に邪魔されていまひとつであった。明日は増毛方面など観光する予定です。

2008.08.13

-

日航ジャンボ機事故忌

今日8月12日は痛ましき大惨事であった日航ジャンボ機事故から23年にあたる。当時私は高校2年生で、当日は流れ星を見てキャンプをしようと松本市郊外の三城牧場キャンプ場に居た。毎年この時期はペルセウス座流星群の極大日付近にあたるので流れ星を見るには絶好のタイミングであった。しかし、当日はあいにくの曇り空で星は拝めなかった。大人なら諦めて酒盛りでも始めるところであるがまだ高校生であったので、他愛ない話などしながらキャンプの夜を過ごしていた。たまたま参加したメンバーの中で携帯ラジオを持ってきた人が居て何気なく電源を入れてみるとすべての局が大騒ぎであった。羽田発18時の伊丹行きの日航ジャンボ機JL123便がトラブルを報告した後行方不明になったこと。レーダーから機影が消えたこと。そして524人の搭乗者名簿が繰り返し延々と読み上げられて居た。皆でラジオにかじりつきながら刻々と入ってくる情報を固唾を飲んで聞いた。夜の闇の中でラジオから流れてくる情報も次第に同じ事の繰り返しとなっていった。2時過ぎくらいまで起きていただろうか、気が付くと眠りに落ちていた。朝になって再びラジオを付けたが目新しい情報は無い。そそくさと食事を済ませて下山し帰宅した。自宅に戻ってテレビをつけると、女性(Kさん)がヘリで吊り上げられて救出される映像が衝撃的に映っていた。何とも悲惨で筆舌に尽くしがたい事故であった。改めて被害に遭われた方のご冥福をお祈りした。国内を世界を股にかけているビジネスマン諸氏には遠く及ばないが、個人的には飛行機にはまあまあ乗っている方である。悪天候で飛行機が揺れたりすると大変に不安になる。何回乗っても揺れは大嫌いである。以前「激しく揺れるおそれがありますから充分ご注意ください」とアナウンスが流れたことがある。普段は「揺れますからご注意ください」なので本当かなあと思いつつ戦々恐々とそのときを待った。果たして機体は結構大きく揺れて少し落下した。機内から悲鳴が上がる。雷雲の中を空港に向けて進入中の所であった。声こそ出なかったが肘掛を懸命に掴み、足を踏ん張って手のひらに大汗をかいて耐えた記憶がある。前述のジャンボ機が操縦不能に陥ったときの揺れはそんなレベルではなく相当に激しかったらしい。現在の航空安全がこうした貴い犠牲のもとに成り立っていることを忘れないで利用しなければなるまい。明日からその航空機を利用して北海道へ飛ぶ。便利で早くて快適な乗り物であるので安全・確実に運行してほしい。

2008.08.12

-

能登半島千里浜(石川県羽咋市)

今日は盆前の出勤日であった。明日まで仕事をして明後日から待望の5連休となる。長野県内の道路も県外車の入り込みが目立っている。車の運転があまり好きでない自分には信じがたいが、結構遠方のナンバーを見かけたり、紅葉マークにも拘わらず遠方より訪れている人もいる。個人的にはマイカーで遠出するより、公共交通機関を利用して現地でレンタカーを借りる方が相当に楽だと思う。もっとも子連れなど荷物が多かったり乗り換えが億劫だったりすることを考えれば仕方がないのかもしれない。という訳で今日は仕事に勤しんでいた。友人より能登半島の千里浜に行っているとのメールがあり写真が貼付されていた。[石川県羽咋市 千里浜 2008/08/11]千里浜は数年前にキャンプに出掛けたがあいにくの悪天候に阻まれて這々の体で撤収帰宅した覚えがある。海岸でのキャンプはとても楽しそうであるが帰ってからの片付けが大変である。テントを始めすべての道具類はことごとく潮風を浴びて砂まみれになっているので真水による洗浄が必須である。これを怠ると金属製品は次回開梱した際に錆だらけとなっていることになる。なので海でのキャンプはそれ以来敬遠するようになってしまった。数年前の夏に訪れた千里浜は、丁度来襲した台風と、日本海側にあた低気圧との相乗効果で潮位がかなり上がり、強風にも悩まされた。普段は日本で唯一普通の自動車が走れる砂浜として有名な「なぎさドライブウェイ」から海まで結構距離があるのだが、そのときはドライブウェイが冠水していた。海岸沿いにテントを張っていた人達はテントが冠水して着の身着のままで陸側へ避待して、海岸には張られたままのテントと荷物類が放置され波をかぶってなんとも哀れな光景であった。今日の千里浜はそんなこともなく美しい砂浜が広がっていたそうである。あそこの砂は特に粒子が細かく、水を含むと堅くなってタイヤがめり込まないそうである。なので観光バスをはじめとして普通の自動車でも走行が出来るそうである。いつか機会があれば、リベンジを果たしたい所であろう。

2008.08.11

-

夏休み科学教室

今日は伊那の信州大学農学部で開かれた「青少年のための科学の祭典 伊那大会」へ行って来た。先週は同じ信州大学の理学部で類似のイベントがあったが今回は農学部と言うこともあってか身近な食料や家畜類をテーマにしたものも多かった。[解説冊子][定番のペットボトルロケット実験風景]面白いものではダチョウの卵を割って卵焼きを作っていた。ダチョウの卵ひとつで30人前くらい出来るらしい。ウズラやニワトリのヒナ(ヒヨコ)も居て子供達にも大人気であった。民放の番組でも放映されたらしいが、片栗粉を水に大量に溶かした溶液を作って、それが不思議な挙動を示す実験も行われていた。勢いよく水面を殴ると拳骨が水没しないが、ゆっくり水面に手を入れると水没してしまう。同様に勢いよく跳ねるとあたかも忍者が水面を走っているかのごとく見えるが、動きが遅くなるとたちまち沈んでしまう。なんとも不思議な現象であった。「ダイラタンシー」と呼ばれる現象とのことである。見たことがある人も多いと思うが、野菜などの色素は酸性アルカリ性を識別する指示薬となることを示す実験も行われていた。紫キャベツやシソ(ふりかけの"ゆかり"でもよい)などの色素汁にレモンや酢、重曹などを加えると結構劇的に色が変化して楽しい。子供の頃に理科でやったリトマス試験紙もコケ類から抽出した色素を用いているのでその製法と理屈は近いだろう。夏休みにはこのような科学教室が各地で開かれているが、無料で子供も大人も楽しめるのでとても良いと思う。

2008.08.10

-

長崎原爆忌

今日8月9日は長崎原爆忌である。[2003/07/14撮影]5年前に初めて長崎の原爆資料館を訪れた。展示内容自体は広島と類似したものであったが、こと悲惨さについては広島同様言葉を失うほどであった。戦時中「鬼畜米英」という言葉があったが、原爆をはじめとして非戦闘員が居住する都市を無差別に空襲するやりかたにはこの「鬼畜」の字を充てても良いのではないだろうかと思う。

2008.08.09

-

暑気払い

今日はお盆休み前の仕事も一段落したので、会社の面々と暑気払いに出かけた。会社より補助金が支給されたので焼肉でスタミナをつけることにして骨付きカルビほか賞味した。その後は定番のカラオケボックスへ。自分の十八番は戦時歌謡と懐メロである。もう30年近これ一本でやっている。わたしはカラオケが無いバー(洋酒やカクテルなど楽しめるところ)に行くか、どうせ唄うならカラオケボックスの何れかに行くパターンがほとんどである。ギャバクラやスナックといった女性が居て高い料金を取られるところは滅多に行くことはない。帰宅したら2時近かったのでさすがに疲れたし良く飲んだ。

2008.08.08

-

立秋

今日は暦の上では立秋である。全然秋らしくないが一応そう言うことになっている。立秋も二十四節季のひとつであるが、この二十四節季というのは実に情緒に富んだ漢字が並んでいて大変に気に入っている。その季節をたった二文字で簡潔に表している。何とも先人の表現力は素晴らしいと思う。秋らしい写真があれば良かったのだが適当なものが無かったのでだいぶ前のお盆休み中に出掛けた遼東半島大連市の老虎灘付近の景勝地を載せてみます。(2004/08/15撮影)天気が今ひとつのものの緑が青々として盛夏を思わせる光景かと思います。当日は大変蒸し暑く歩き回るだけで汗がだくさん出たのを覚えています。

2008.08.07

-

広島原爆忌

今日6日は広島の原爆忌であった。もう63年になる。広島は十数年前にいまは無き寝台特急「あさかぜ」で出掛けて宮島や尾道など周遊したほか広島市内で原爆ドームと記念館を見学したことがあった。原爆の資料館は言語を絶する惨状が展示され核兵器の恐ろしさを知った。それ以来全世界で核兵器が実戦で使用されていないことが唯一の救いであろう。現在長野県の各学校は修学旅行で広島、長崎や沖縄を訪れる例が多い。若い彼らにも戦争を風化させないように伝えて行くことは大事なことだと思う。 写真は広島市と直接関係無いが同じ広島県の呉市にある旧帝國海軍呉鎮守府庁舎である(2005/05撮影)。現在でも海上自衛隊の庁舎として現役である。戦時中広島市は陸軍の第五師団が置かれた軍都であった。呉市は海軍の軍需を支える海軍工廠と鎮守府があった。呉市も通常爆弾による空襲を受けてかなりの被害を生じている。

2008.08.06

-

河野氏夫人逝去/松商学園散る

今日はわたしの地元松本人にとっては大きなニュースが2つあった。ひとつは十数年前の松本サリン事件でサリンによる薬害のため実質的に植物状態で闘病を続けていた河野氏(第一通報者)の妻が逝去したこと。もうひとつは甲子園での高校野球で地元から出場した松商学園高校が善戦の末、惜敗したことであった。松本サリン事件は以前にも書いたが、長野県警のお粗末極まる思い込み捜査の結果、第一通報者の河野氏が犯人とされて冤罪事件寸前まで行ってしまった。その夫人は全国区で報道されることは少なかったであろうがサリンのガスを吸ってしまったことで植物状態になってしまい、今まで闘病を続けて来た。犯人であるオウムはもっとも憎むべき存在であることは万人が承知とは思うが、既に風化しかかっているこの事件が未だに終わっていないことを実感させられる出来事であった。改めてご冥福をお祈りしたい。松商学園高校は激戦区神奈川の慶応を相手に善戦したが遂に力及ばず惜敗するに至った。小生は松商OBでは無いが、地元の学校が敗退したのはやはり残念である。もっとも高校野球はプロと比べてひたむきさが何とも好印象である。

2008.08.05

-

青山様(ぼんぼん)始まる

今日から松本市内各地で青山様とぼんぼんが始まった。概ね3日程度実施される。行事の主役は小学生である。紛らわしいのであるがお祭りとしての「松本ぼんぼん」と伝統的行事である「青山様」、「ぼんぼん」は別物である。もっとも根っこは同じかもしれない。両方とも幕末頃からの伝統的行事であるらしい。わたしも小学生の頃は青山様に参加した。男子児童はお揃いの法被を着て小学生向きの軽量御輿を担いで「青山様だい、わっしょいこらしょ!」と言いながら町会内を練り歩く。女子児童は同様におそろいの浴衣を着用し提灯を持って「♪盆々とても今日明日ばかり、、、♪」という童歌を唄いながら同様に町会内を練り歩く。双方は同時進行で午後7時頃から1時間弱実施される。男子児童は御輿を担いで気勢を上げるのと同時に町会内の住宅から賽銭(心付け)を巻き上げるのが仕事であった。現在の小学生はおとなしくてかけ声も小さく賽銭をあげそびれぬように待機しているのが大変であるが、わたしの頃は元気が良くて、家人が出てくるまでしつこく「青山様だい、わっしょいこらしょ!」とその家の前で何度でも繰り返したものである。電気が付いていて家人が居るにも拘わらず賽銭を持ってこない家には最後に「ケチ!」などど罵声を浴びせて立ち去るのが往事の子供達であった。それに引き替え今の子らは随分と大人しくなった。賽銭を呉れた家には皆で歓声を挙げるとともに御輿を揺すって感謝の意を表す。女子児童の「ぼんぼん」の行列はそうでなくとも地味な童歌を唄いながら歩くので派手な男子児童に比べていっそう地味な存在であった。写真は拾いもので恐縮であるが青山様の一コマである。揃いのハッピを着てなかなか可愛い男の子達である.松本市内に残された数少ない伝統的行事であるので永く続いてほしいと思う。

2008.08.04

-

夏休み科学教室

夏休みは子供達の科学教室がどこでも開催される。NHKラジオ第一放送でも午前中に子供の科学相談をやったりもしている、自分も子供の頃は夏休みの「一人一研究(自由研究)」なるものがあって休み中に自然科学をテーマにした宿題をやって大きな模造紙に書いて提出させられた記憶がある。夏期は動物(特に昆虫)や植物が活動の最盛期を迎えるし、天文や屋外観察などにも向いている時期である。昨日は地元の信州大学理学部で開催された自然科学教室に行ってみた。毎年この時期に行われている行事であるが今年のタイトルは「自然と遊ぶ」であった。(↓解説冊子表紙)一応子供向けとなっているが大人でも充分楽しめる内容であるし、質問をすればこちらのレベルに応じて突っ込んだ説明もしてもらえるので結構楽しめる。生物・地質・化学・数学・物理と色々な分野の展示実演があるので飽きない。普段触れることの出来ない高度な機械も公開されるので大変勉強になった。驚いたのが化学で強磁場における各種挙動の実験に使われている超強力磁石であった。4T(テスラ)という強磁場下で手に持った鉄製のクリップがぐんぐんと引きつけられて行くのにはびっくりだった。頭では判っていても体験するのとは全然違う。あっと言う間の三時間であった。夏休み期間中には将来の入学希望者向けに各大学や各職業高校を中心にオープンキャンパスも行われている。一般の人も参加出来る催しもあるようなので理系分野に興味のある方は是非行ってみると良いと思う。

2008.08.03

-

夏祭り(松本ぼんぼん)

今日八月の第一土曜日は各地で夏祭りが開催される。長野県下でも地元の松本ぼんぼんを始め長野市のびんづる祭りが行われる他ローカルなお祭りや花火大会も多いようだ。松本ぼんぼんは始まってから30年強ほどで東北のねぶたや竿燈、京都の祇園といった祭りのように歴史と伝統の重みがなく、単に踊って騒ぐと言った要素が濃いのが残念なところであろう。なので個人的には今ひとつ食指が動かない。写真は拾いもので恐縮であるが松本ぼんぼんの一コマである。明るく賑やかな歌に合わせて踊る。♪ぼんぼん松本ぼんぼんぼん♪昭和五〇年頃に作られた曲なので軽快ではあるが民謡調では無い。なので繰り返し聞いていると疲れてくる。今年も地元のケーブルテレビ局の中継を茶の間ですこし瞥見しただけで街に繰り出すに至らなかった。

2008.08.02

-

今日から8月

今日から8月である。相変わらずの暑さが続いている。大学も遅いところだと今日から夏休みである。大学生は丸2ヶ月も夏休みがある。何とも羨ましい次第である。先月は仕事が忙しくて更新もやっつけ仕事になったりしていた。今月は少しは自分の時間が取れるだろうと期待している。 写真は大阪の大都市郊外にあるとはにわかに信じがたい山奥情緒満点の箕面渓谷の滝である。ちょうど行ったときは一昨年の八月であったので谷川で水遊びをする子供達がいっぱい居た。少しは涼を感じるかと思う。

2008.08.01

-

7月も終わり

今日で暑い7月も終わりだ。最近、年々温暖化してゆくような気がするが降雨も少ない1ヶ月であった。また、仕事がやたらに忙しく更新も怠ってしまうときが多かった。明日から8月である。少しは仕事も落ち着いて来るであろう。

2008.07.31

-

暑さ一段落

日曜日(27日)より天候が今ひとつの日が続き、猛暑酷暑の先週に比べて幾分暑さが和らぎました。今朝は未明に寒くて目が覚め、窓を閉めて押入から夏布団を出してきて被って寝直しました。今日も31℃強まで上がったものの先週の35℃に比べればかなり体が楽でした。週末のキャンプでは雨に祟られたものの、里山で涼を感じられたのも良かったかと思います。今週はあと3日出勤すれば、週末は松本の夏祭り「松本ぼんぼん」もあります。首都圏に遅れること1週間で学校も夏休みに入りました。子供にとっては一番楽しい時期だろうと思います。

2008.07.29

-

夏のキャンプ

7/27(日)から7/28(月)までの1泊2日間で東筑摩郡本城村の富蔵沢キャンプ場へ恒例の夏のキャンプに行って来ました。3家族合同で総勢13名と盛大に開催出来ました。恨めしいことに、毎日酷暑猛暑のカラカラ天気が続いていたにもかかわらずキャンプ当日は夕方から雷雨、28日の朝も激しい雷雨に見舞われました。7月月初以来、ほとんど降雨もなく酷暑で人を散々苦しめておいて、レクリエーション当日に限って大雨とは何とも憎々しい天候でした。キャンプの主役子供達も屋外での遊びが大幅に制限されたので気の毒でした。もっとも大人は飲んでいるだけなので晴れても降ってもあまり影響が無いのかもしれません。もっとも当方らのキャンプは年々だんだん面倒になって来て今年もテントは使わず仕舞いでした。テントも雰囲気が出て悪くないのですが、帰宅後の片付け等々が億劫なのが難点です。今回は写真のバンガローへ泊まりました。ここは1泊1.2万円(税抜)なので人数が多ければ割安になります。なかなか綺麗なのと、天候不順でも濡れる心配が無いのが良いところです。これでキャンプなの?といわれると微妙な点もありますが気分だけはキャンプと言うことで出掛けることにしています。宴会は生ビールサーバーを用意して盛大に出来ました。七輪を囲んでの焼き鳥とジンギスカンを堪能しました。立派なBBQ用の"あずまや"があるので雨でも快適に過ごせます。至れり尽くせりの感もあるキャンプ場ですが、楽なのが何ともありがたいです。と言うわけで週末は散々飲んで飲み疲れで終わりました。

2008.07.28

-

丑の日

今日も相変わらずの猛暑でした。丑の日と言うこともあってか巷間では鰻を扱った時事ネタも多かったようです。(拾いもので恐縮ですが鰻丼のイメージです)本日は仕事で諏訪方面に出向きました。路沿いにある鰻店(淡水魚店)の店頭からは何とも良い香りが漂って来ました。焼き鳥と鰻とカレーの香りがもっとも食欲を刺激するものかと思います。長野県では諏訪地方、特に岡谷市は昔から鰻で有名な所です。とはいっても全国的な知名度は低いと思います。静岡、愛知、鹿児島などが全国区の養鰻地としては名が知れております。諏訪地方も戦前の昔は諏訪湖で天然ものの鰻も捕れたりしてその名残で未だに鰻屋さんが多いのだろうと思います。岡谷市の鰻店案内です。http://www.okayacci.or.jp/unagi/shop.htm岡谷市のウナギ店で僕の好きな味は「天龍」と「源平」です。「観光荘」は一度行ってみたいのですが今のところ実現しておりません。そのほか私が良かったと思った店は下諏訪町の「小林」、南箕輪村の「北殿鰻処」、豊科町(現安曇野市)の「石佳」などオススメかと思います。個人的には極端に甘い味の蒲焼は嫌いです。店名は出しませんが味付けが甘すぎて、もたれてしまって胸がムカムカするような店もありました。上に掲げた店舗はそこまで甘くないので香ばしく味わえるかと思います。今日はローカルネタでした。

2008.07.24

-

猛暑続く

今日も朝から容赦なく日差しが照りつけ、水銀柱もぐんぐん上がり松本では34℃を記録しました。三連休開けの始業日とあって弊社の従業員(若い人)の中には海水浴で真っ赤に日焼けしている人もおりました。松本近辺の長野県人は主に日本海へ海水浴に出掛けます。南は親不知あたり、北は柏崎あたりまでの間に連なる海水浴場の何れかに行くパターンが圧倒的に多いです。今日はあまりの暑さに1日で500mlのペットボトルのお茶3本を飲んでしまいました。明日も天気が良さそうです。体も夏の気温にかなり順応出来た気がするので夏バテの心配は今のところ無いでしょう。

2008.07.22

-

流し素麺

7月21日、今日は友人宅にて盛大に流し素麺を開催しました。参加者は総勢80名程来たかと思います。かなりの晴天で気温は35℃まで上がり、素麺にはもってこいの天候でした。一番肝心な素麺を流す樋は孟宗竹を貰ってきて作ります。支えの脚も細い竹で組み上げてみました。子供の参加者も多く、西瓜割り・かき氷・金魚すくい・風船釣りなど遊びも盛りだくさんでした。

2008.07.21

-

木曽路

今日は旧友が1年振りに訪ねて来たので一緒に木曾路の奈良井の宿場町を訪ねて見ました。この街を訪れるのは八年振りくらいかと思います。写真は拾いもので恐縮ですが木曾の宿場のイメージです。松本から乗用車で夜間は「木曾高速」と呼ばれている国道19号線を南下して40分ほどで到着します。三連休の中日でしたが道路はそんなに混んでおりませんでしたので、快適なドライブが出来ました。江戸時代からの旧中山道、宿場町の面影を強く残す景観保全地区になっております。木曾路はこの奈良井の他に馬籠や妻籠と言った宿場町が昔ながらの風情で残っていて心休まるものがあります。馬籠の宿場町は平成の大合併の結果長野県から離脱して岐阜県の中津川市に編入となっております。

2008.07.20

-

今日から夏休み

今日から首都圏や西日本方面の子供達は夏休みに入ったとのことである。また先ほど甲信越地方の梅雨明けも発表された。いよいよ夏本番である。長野県は残念ながらもう1週間ほど遅くならないと休みにならない。また、終わりも早くお盆明け20日前後には新学期が始まってしまう。トータルの出席日数は全国どこでもかわらないであろうが、子供の頃は夏休みが長い首都圏などの児童が羨ましくてならなかった。当時はゲーム機などもほとんど普及していなかったので外で遊ぶことが多かったかと思う。宿題は当時も出されたが、ほとんどはお茶を濁して適当に片付けてしまったりシカトしてやらずに済ませたりした。決して優等生ではなかったように記憶している。子供の夏休みの目玉と言えば海か山であろう。山へキャンプに行ったりカブトムシなど捕りに行ったりも良い。キャンプと言えばBBQとカレーが定番だろう。海へ海水浴に行くのも楽しい。私は海・山どちらも大歓迎であった。そして夏の夜は花火をして楽しめる。子供の頃は妙な決まりがあって夏休み中の一定期間しか花火をやってはならないと定められており、無視してやっていると告げ口をされたこともあった。根拠があるとも思え無い迷惑な規則ではあったが、いま考えると無駄な浪費を防ぐとか、騒音(爆竹など)の抑制などの目的があったのだろう。 画像は奄美群島の海岸である。こんな海岸でキャンプを張るのも楽しいであろう。(徳之島・2006/07撮影)

2008.07.19

-

甲子園予選

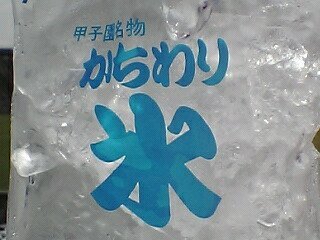

連日暑い日が続いております。各地では夏の風物詩ともなっている甲子園球場での高校野球の県予選がたけなわかと思います。こちら長野県でも連日試合が行われ19日の土曜日には県大会の準決勝となります。当方は野球部の出身というわけではありませんが、地元松本地区の高校は陰ながら応援しています。もっとも県代表になればどの地区から出掛けても長野県代表には変わりないので、そうなれば割り切ってその学校の勝利を願ったりします。ご当地松本では松商学園高校という私立高があって、甲子園の常連校となっているので校名をご存じの方も多いかと思います。十年ちょっと前に選抜で準優勝したことがありましたがその後はあまり勝ち進めません。どうしても西日本方面の強豪校と当たると駄目です。今年の本県勢はどこまで行ってくれるか楽しみです。写真は甲子園名物かちわり氷です。真夏のうだるような暑さの中で観客を癒してくれる命の水といったところでしょうか。涼を感じる画像かと思います。ちなみに選手が居るベンチの中は扇風機があったりしてなかなか快適であると甲子園経験のある野球部出身者が言ってました。容赦なく直射日光があたる観客席の方が暑いでしょう。

2008.07.18

-

夏本番

今日の松本地方は良く晴れてとても暑くなりました。気温は35℃だったそうです。標高が600米程度ある当地でさえ近年はそれなりに暑いです。子供の頃は真夏でも朝方は寒くて窓を閉めたり布団を被ったりしましたが、最近は朝夕の気温低下もそれほどではないようです。なんか涼を感じる写真と思いましたが、松本より遙か南方、八重山の水浴をしている水牛なんてのはいかがでしょうか? 彼らは時間が止まっているかと思えるほどくつろいだ表情をして身動き一つせずじっと水に浸かって休んでいる。休息が終われば水牛車を牽引する仕事が待っている。(由布島にて)まだ甲信越地域の梅雨は明けていないが、このところ降雨もあまり無いのでそろそろ宣言が出るだろう。

2008.07.17

-

黒部立山宇奈月方面へ行って来ました(その5)

7月11日から12日までの1泊2日間で立山黒部アルペンルートおよび宇奈月温泉と黒部峡谷の旅に行って来ました。今回の旅行は職場の団体旅行でした。(その5)宇奈月温泉で一泊して、職場旅行なので定番の宴会もあり、それなりに盛り上がった。山深きいで湯でカラオケというのもあまり感心しない気がしない訳でもないが、そう嫌いでもないので皆がやるとなれば自分も参加する。当方は相当の変人でこと唄に関しては80歳以上の方が吟ずる歌を好む。巷間で懐メロとか戦時歌謡とか言われているカテゴリーをもっぱら唄うことにしている。と言うかそれ以外知らない。若い社員はそれぞれ元気の良い私の知らない曲を歌っている。いまの若い人は何を歌わせてもそれなりに上手である。そのようなわけで夜が更けて次の日の朝を迎えた。案内が遅れたが、宇奈月温泉は前述の通り黒部川上流部にある黒薙温泉からの引湯であって、泉質はアルカリ性高温低張泉である。泉温は90℃内外で大変熱く、無色透明美肌の湯と言ったところであろうか。一応理系の端くれなので温泉成分分析表は必ず瞥見する。pHの表示がなかったのが少々不満であるがおそらく8程度であろう。成分的には定番のカチオンとアニオンを含んでいた。(記憶が曖昧だが、Na+とHCO3-が多かったと思う)宿で朝食を済ませて出立する。バスで3分も走ると黒部峡谷鉄道の宇奈月温泉駅である。今日はここからトロッコ列車に乗車して、欅平までの区間を往復する。この先は谷が極めて狭隘になるので自動車での往来は困難である。団体客も個人客も原則として黒部峡谷鉄道に乗るしか遡上する手段がない。 電気機関車重連牽引のトロッコ列車である。軌間が762ミリと狭いので遊園地の豆汽車に思えるがれっきとした鉄道である。もともとは黒部川電源開発のために敷設されたダム建設資材運搬用の軽便鉄道である。 沿線は峻険な山岳地帯を走るだけに鉄橋とトンネルが連続する。勾配も曲線もきついようでゆっくりと登って行く。写真は宇奈月駅発車ごすぐに渡る鉄橋上からの撮影である。欅平までの20.1Kmを1時間20分ほどかかって走破するので表定速度は15km/H程度と自転車並みであるが、実際乗ってみるとそう遅いとは思えない。狭々軌なので速度感覚が違うのであろう。 夏期観光シーズンでもあるためか頻繁に上下列車の交換があって欅平駅に無事到着する。硫黄臭の漂う温泉があるほかは特にこれと言ったものが無い山奥である。個人的には宇奈月の近代的な温泉ホテルよりこういった山奥の温泉宿に泊まってみたくなる。写真は欅平駅付近から黒部川の峡谷を撮ったものである。コンクリートの建築物は関電の発電所である。 こちらは欅平駅より上流方向へ少し歩いたところの撮影である。登山やトレッキングの客はここから更に徒歩で奥地までゆくのであろうか。帰路もゆっくりとしたトロッコ列車で宇奈月まで降り、黒部IC経由高速道路で松本まで無事戻った。団体バス旅行は旅の足と心配しなくて良いのでとても楽である。欠点としてはどうしても受動的な観光に陥ってしまうので各観光地での思い出が薄いことであると思う。(完)

2008.07.16

-

黒部立山宇奈月方面へ行って来ました(その4)

7月11日から12日までの1泊2日間で立山黒部アルペンルートおよび宇奈月温泉と黒部峡谷の旅に行って来ました。今回の旅行は職場の団体旅行でした。(その4)いったん地鉄立山駅より海岸近くまで下って立山ICより北陸自動車道で少し移動する。黒部ICで降りて宇奈月へ向けて標高を上げてゆく。わたしも黒部方面へ行くとなるまでは勉強不足で知らなかったが、黒部立山アルペンルートと宇奈月欅平方面は谷がまったく違う。なので一部の登山客が徒歩で黒部湖より欅平方面へ移動が可能なだけで普通の観光客は海岸近くまで下って再び谷間に入る大迂回が必要なのである。確かに黒部湖の下流が欅平であって直線距離はそう離れていない。黒部川の流域は峻険な山岳地帯となっているので、熟練した登山者以外は近寄れないようだ。そう言った訳でバスは無事宇奈月温泉に着いた。この街も大正時代に拓かれるまで無人の森林地帯であったそうだ。それは知らなかったので驚いた。アルペンルートが悪天候で観光を端折った関係で時間に余裕があったので駅前の黒部川電気記念館を見学する。関東地方の方にはおなじみのテプコ館の関西電力版である。苦難に満ちた黒部川開発の歴史を勉強する。この川の電源開発は大正時代に始まって戦時中も軍需物資大増産用の貴重な電力として開発が継続され、戦後にいたって上流部に有名な黒部ダムが出来て完成したそうである。このあたりは吉村昭の小説「高熱隧道」に詳しく載っているので興味がある人は是非一読をお勧めしたい。 富山地方鉄道宇奈月温泉駅舎を撮影したものである。手前の噴水は当然ながら温泉の噴水となっている。宇奈月温泉は上流にある黒薙温泉からの引湯である。 これは明日乗る予定のトロッコ列車、黒部峡谷鉄道の宇奈月温泉駅である。駅舎は両方とも独立して立派なものが建てられている。駅の構内は側線や引き込み線などで両者の線路が入り交じっている。ちなみの富山地方鉄道の軌間は日本の鉄道の標準である狭軌1,067mm(3フィート6インチ)であるが、黒部峡谷鉄道はナローゲージと呼ばれている762mm(2フィート6インチ)である。往年は日本全国にあったナローゲージも相次ぐ廃止によってほとんど残っていない。軌間が狭いために高速運転に適さず、明日乗るトロッコ列車の評定速度は15km/H程度と聞いている。どんな走りをするか楽しみである。(明日に続きます)

2008.07.15

全154件 (154件中 1-50件目)