PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

サイド自由欄

今日、もらった感動へのお礼を綴りたい。

そう思って書いていると嬉しさがよみがえって

笑っているうちに楽しくなる。

読み返した時、また嬉しくなる。

だから、明日が楽しみ!

そう思って書いていると嬉しさがよみがえって

笑っているうちに楽しくなる。

読み返した時、また嬉しくなる。

だから、明日が楽しみ!

カテゴリ

※

(0)歌舞伎座【2013年~】

(177)歌舞伎に親しむ

(194)歌舞伎座【2010年まで】

(87)幕見でちょこっと歌舞伎

(60)鎌倉殿の13人forever

(101)LOVE中村屋【中村座、コクーン歌舞伎】

(237)歌舞伎【歌舞伎座以外】

(181)LOVE松本(歌舞伎も町も)

(241)木ノ下歌舞伎

(39)ミュージカル

(306)舞台【ストレートプレイ】

(146)舞台【音楽あり】

(77)熱海・伊豆・湘南

(28)浅草・向島など

(167)京都

(5)村歌舞伎の大鹿村

(19)串田world(都内)

(16)芸能【歌舞伎以外】

(90)今日 行ったところ

(117)MUSIC+ART

(256)稚魚の会・歌舞伎会合同公演

(43)映画・テレビ・本

(275)すみださくら歌劇団+オペラ関連

(55)ごちそうさま🎵

(187)絵本・読み聞かせ・音訳他ボランティア

(85)じぇり☆暦【暮らし+想い】

(199)素敵な人【大切なコト】

(135)お散歩(自然・公園)

(71)花*flowers

(128)星の王子様・リトルプリンス

(29)蝶々夫人・蝶々さん

(8)仕事(会社・反訳・PTA)

(51)浮世絵night

(35)附けの會・はしご車等WS

(6)テーマ: 歌舞伎大好き!(1201)

カテゴリ: 歌舞伎【歌舞伎座以外】

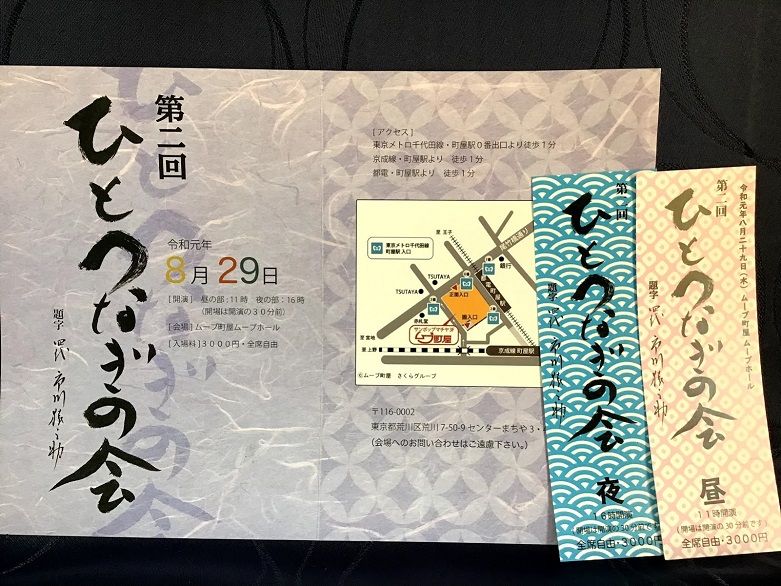

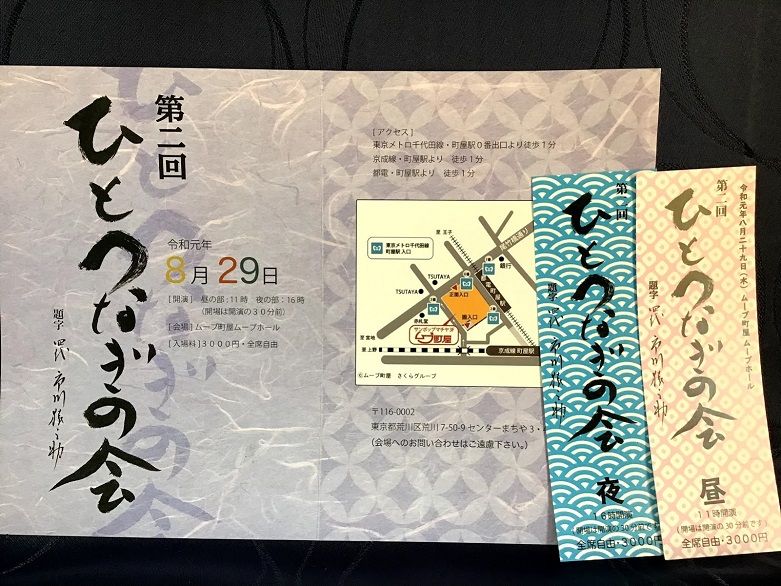

第二回 「ひとつなぎの会」おめでとうございます!

お天気も祝福してくれるようですね。

ひとつなぎの会のみなさんが

どんな踊りを踊るのかしら?

日本舞踊に詳しくない私ですが

出演者の皆さんの熱意をそのまま受け止めたいと

前回は、演目の解説まとめてみました。

今年も知りたいなと思いながらも仕事に追われ、

今!ようやく出来ました。

今日の本番と異なる点も多々あると思いますが

今日を楽しむためのお役にたったら嬉しいな。

さ、私も急いで町屋へ出かけましょう!

第一回 ひとつなぎの会 演目と出演者

お天気も祝福してくれるようですね。

ひとつなぎの会のみなさんが

どんな踊りを踊るのかしら?

日本舞踊に詳しくない私ですが

出演者の皆さんの熱意をそのまま受け止めたいと

前回は、演目の解説まとめてみました。

今年も知りたいなと思いながらも仕事に追われ、

今!ようやく出来ました。

今日の本番と異なる点も多々あると思いますが

今日を楽しむためのお役にたったら嬉しいな。

さ、私も急いで町屋へ出かけましょう!

第一回 ひとつなぎの会 演目と出演者

| 演目・内容 | 出演者 | ||

|---|---|---|---|

|

1

|

清元 | 『北州(ホクシュウ)』江戸の北部にあったので吉原の別名。吉原の年中行事を歌い込んだおめでたい曲。太夫やお客さん、物売り、と演じ分けが眼目。「ひとつなぎの会」のトップを飾ります。 |

笑猿 /澤瀉屋 |

|

2

|

長唄 | 『越後獅子』 越後(新潟県)獅子、角兵衛獅子と呼ばれていた子どもの大道芸人。太鼓をたたいたり、一本歯をはいて、長い長いさらしを床につけないようにさばきながら踊ります。 |

翔三 /澤瀉屋 |

|

3

|

長唄 | 『賤の小田巻』 鶴岡八幡宮で頼朝・政子を前に静御前が踊ったエピソードは有名。しずのおだまき 繰り返し むかしを今になすよしもがな、と繰り返す。小田巻=苧環(オダマキ)は、糸を巻く道具です。 |

喜太郎 /澤瀉屋 |

|

4

|

清元 | 『玉屋』 作曲者 二代目瀬川如犀、作曲者 初代清元斉兵衛しゃぼん玉売り(玉屋)を題材にした風俗舞踊。玉尽くしの洒落た歌詞。 |

彌風 /大和屋 |

|

5

|

長唄 | 『供奴(トモヤッコ)』 吉原へ行くご主人のお供をする奴さん。ご主人の真似をしたり、楽しい踊りですが、激しい踊りで後半の足拍子が見どころです |

郁治郎 /澤瀉屋 |

|

6

|

長唄 | 『多摩川』 多摩川の源流から下流までの間の人々の暮らしを描いています。鵜飼いの様子、多摩川の水で布をさらしたり、砧でたたいて柔らかくする様子などがわかります。 |

彌光 /大和屋 |

|

7

|

清元 | 『義士餅』 餅売りが忠臣蔵の見立てをする趣旨の踊り。元は男女の踊りだったものを笑三郎さんが家元に頼んで女の餅売りがひとりで踊るようにしていただいたそうです。 |

翔乃亮 /澤瀉屋 |

|

8

|

清元 | 『藤娘』 大津絵に描かれた娘が絵から抜け出たという趣向、女心を踊る作品です。恋する気持ちを様々な道具や衣装を変えることで魅せる演目です。 |

瀧昇 /瀧乃屋 |

|

9

|

大和楽 | 『おせん』 大和楽(ヤマトガク)は昭和の初めにおこった邦楽のひとつ。西洋の音楽も取り入れているそうです。おせんは茶屋の看板娘として有名だった笠森おせんのこと。行水の後のおせんです。 |

猿 /澤瀉屋 |

|

10

|

長唄 | 『端午』男の子の成長を祈る端午の節句がテーマです。八代目の三津五郎さんが曲を作り九代目の三津五郎さんが振り付けをしました。お節句のいろいろな人形になって踊ります。 |

彌紋 /大和屋 |

|

11

|

長唄 | 『八島官女』平家滅亡後の官女たちが八島(屋島)で魚を売ったり、身を売ったりして暮らしている。昔の栄華を思い出して踊る、という切なくも哀しい踊りです。 |

三四助 /澤瀉屋 |

|

12

|

長唄 | 『操三番叟』 三番叟は五穀豊穣を願う踊り。操り三番叟は、人形遣いが操る人形が三番叟を踊ります。糸がからまってしまってピンチにはハラハラし、うまく切り抜け踊りだす時、高揚感に包まれます。 |

右田六 /高嶋屋 |

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歌舞伎【歌舞伎座以外】] カテゴリの最新記事

-

9/23 二段目と九段目の仮名手本忠臣蔵は… September 23, 2025

-

9/18 鶴松君の第二回自主公演~浅草公会堂 September 18, 2025

-

6/15 ようやく『土屋主税』に会えました~… June 15, 2025

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.