PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

「富士山」近辺の歴…

New!

【 たまのを 】さん

♪ ツイてる ありが… ヒックル(^_^)vさん

けんたまの一言ポエ… けんたま6626さん

氣のワーク研究所 朝日6844さん

Snowy*Heart -心と体… snowy*heartさん

瑠璃ほぎ日記~遊び&… るりほぎさん

占い師・藤森緑の雑感 midori_fujimoriさん

クリスタル・ピープ… やまとごころさん

かみさまのえんぴつ ジェラ○さん

カエルぴょこぴょこ 森の中の海さん

♪ ツイてる ありが… ヒックル(^_^)vさん

けんたまの一言ポエ… けんたま6626さん

氣のワーク研究所 朝日6844さん

Snowy*Heart -心と体… snowy*heartさん

瑠璃ほぎ日記~遊び&… るりほぎさん

占い師・藤森緑の雑感 midori_fujimoriさん

クリスタル・ピープ… やまとごころさん

かみさまのえんぴつ ジェラ○さん

カエルぴょこぴょこ 森の中の海さん

Calendar

Freepage List

はじめに。

光透波の泉の「鍵」

霊気(レイキ)

霊気法の11大特徴

遠隔レイキ無料体験

遠隔レイキ感想集 1

遠隔レイキ感想集 2

遠隔レイキ感想集 3

発展系レイキ

イマラレイキ

イマラレイキ伝授

遠隔イマラレイキ感想

クンダリーニレイキ

クンダリーニレイキ伝授

クンダリーニレイキ感想

その他・エネルギーワーク

アバンダンティア

アテナ・ウィズダム・レイ

ラベンダー・クァイン・イン

シルバーバイオレット

古代ヘブライと日本

イエスキリストの正体1

イエスキリストの正体2

イスラエル十支族の謎

古代アメリカと日本

ムー大陸はなかった!

大和民族の正体

「お屠蘇」の真意

多次元同時存在の法則

六芒星の私的考察(前編)

六芒星の私的考察(中編)

六芒星の私的考察(後編)

神話・伝説

天岩戸開き神話

おすすめ商品

サーキュエッセンス・和

知恵マット・スタンダード

おすすめの本

Comments

November , 2025

October , 2025

September , 2025

August , 2025

July , 2025

October , 2025

September , 2025

August , 2025

July , 2025

June , 2025

May , 2025

April , 2025

March , 2025

February , 2025

May , 2025

April , 2025

March , 2025

February , 2025

テーマ: 日本と古代ヘブライの繋がり(271)

カテゴリ: 日本と古代ヘブライの関係

● 序幕「旅立ちの朝日」

● 第1幕「みちひらきの猿田彦神社」

● 第2幕「封印された伊雑宮」

● 第3幕「もうひとつの本伊勢」

● 第4幕「心御柱に秘められた謎」

● 第5幕「三大ピラミッドとオリオン座の三ツ星」

● 第6幕「絶対三神と神道奥義・鏡像反転」

● 第7幕「生命の樹と真の伊勢神宮」

● 第8幕「伊雑宮・御田植祭りの謎(序)」

第9幕「伊雑宮・御田植祭りの謎(前編)」

今回が、「中編」とし、次回「後編」としたいと思います。

今回も上記の本を参考に見ていきます。

「伊雑宮・御田植祭り」の内容をもう一度再掲します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

伊雑宮の御田植式は、「磯部の御神田(おみた)」として、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

日本三大田植祭のひとつといわれており、毎年6月24日に行われるといいます。

午前10時から始まり、全部終わるのは午後4時を過ぎるそうです。

まず、奉仕員一同が、そろって伊雑宮に参拝し、修祓(しゅはつ)を受けて御田に向かいます。

その順序は、先頭に、えぶり指し2人、立人(たちうど)6人。

次に早乙女6人(十二、三歳から十五、六歳の少女で、顔に白粉をつけ、まゆをひき、菅笠を被り、白装束の上に緋の襷(たすき)をかけます)。

そのごを、ささら摺(すり)2人(十歳前後の少年で菅笠を被り、モスリンの派手な襦袢に紫色の脚絆(きゃはん)をつけます)。

太鼓打1人(七、八歳の童男で、かつらを被り、作り眉をして少女に扮装し、御田の中では田船に乗ります)。

次に笛2人、太鼓(おど)1人、小鼓(こど)1人、謡六人(以上10人は青年男子にて素襖烏帽子を着けます)。

行列は以上の通りで、一同跣足(はだし)です。

御田の西側の畦に 長さ11メートルほどの太い青竹1本が杭に縛って立てられ、竹の先端に大うちわ(ゴンバウチワ)がつけられています。

やがて立人、早乙女等が御田に下り、手を取り合い 苗場を三周半し、 苗取りが始まります。

三度扇いで 御田の中心に向って倒すと、近郷漁村の青年たちが下帯姿になって田に入り、 竹の奪い合いを行います。

その争奪の有様はすこぶる勇壮です。

その竹を持ち帰って船霊に祭り大漁満足、海上安全のお守りにする信仰があります。

竹取りが終わるといよいよ御田植が始まり、一列に並んで植えながら退いていきます。

その間、謡方、鼓方、笛方、ささら方、太鼓方が調子をそろえてはやしたてます。

半分を植え終わった頃、いったん休憩し、ささら方2人が田の中で舞踏をします。

これを早取挿(さいとりさし)といいます。

この間一同、若布(わかめ)の肴で小宴を行います。

わらに続いて残りを植え終えます。

そのあと一同列を整え、「踊りこみ」という踊りで練りながら再び伊雑宮に進み童男の納めの仕舞で御田植式が終わります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前回は、「心御柱」の象徴でもある、竹柱からなる「ゴンバウチワ」を中心に見てみました。

★★★

そして、次に問題になってくるのが、田んぼに「ゴンバウチワ」が立てられた後、行われる神事です。

「やがて立人、早乙女等が御田に下り、手を取り合い 苗場を三周半し、 苗取りが始まります。

苗取りが終わると立人が青竹を杭から解き、 三度扇いで 御田の中心に向って倒すと、近郷漁村の青年たちが下帯姿になって田に入り、 竹の奪い合いを行います。」

という場面です。

なぜ、 「三週半」 なのか…ということが問題であり、そして、なぜ、ゴンバウチワを 「三度」 扇ぐのかということでしょう。

これには、実に深い意味があります。

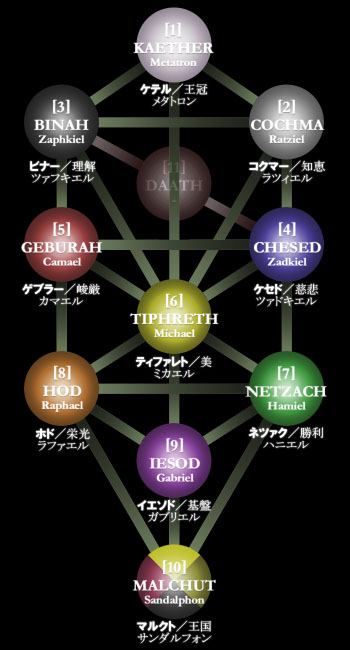

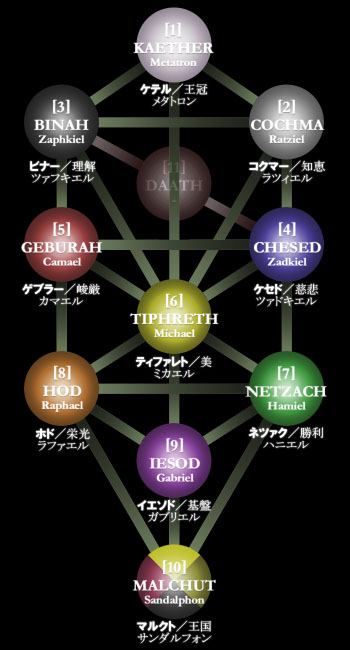

御田植式では、ゴンバウチワ(=生命の樹)が立てられています。

これと関係があるということになります。

『心御柱の謎』より、その答えとなる部分を引用します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「御田植式で稚児や早乙女が田植えをするために三周半するのは、『生命の樹』に絡みついた蛇を意味します。

その蛇は上から見るととぐろを巻いたようであり、その数はずばり三回転半。

よって、ゴンバウチワで『生命の樹』を示し、そこで三周半の田植えをすることで絡みつく蛇、すなわちイエス・キリストを象徴しています。

しかも、ゴンバウチワを三回扇ぐことにより、絶対三神を拝し、男子の女装は男神から女神への変化を象徴しているのです!!」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いきなりで、分かりにくいかもしれませんが、この部分で、この謎をすべて解き明かしています。

蛇は『聖書』において、サタンを象徴していると同時に、モーセの旗竿にまきついた「青銅の蛇」をも象徴しています。

この旗竿にまきついた「青銅の蛇」とは、「イエス・キリスト」の予型となっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「だれも天に上った者はいません。

しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。

モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子もまた上げられなければなりません。

それは、信じる者がみな、人の子にあって永遠のいのちを持つためです。」

神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。

それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。 」

(新約聖書 ヨハネの福音書 3章13~16節)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さらに、青銅の蛇について、こうあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

主はモーセに言われた。

「あなたは炎の蛇を造り、旗竿の先に掲げよ。蛇にかまれた者がそれを見上げれば、命を得る。」

(旧約聖書 21章8節)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こうして、「蛇」=「青銅の蛇」=「イエス・キリスト」となり、「旗竿」=「十字架」となります。

旗竿とは、二本の柱からなり、十字架の象徴ともいえます。

そこに「青銅の蛇」にかまれた者がそれを見上げれば、命を得る、とあるように、これは永遠の命の象徴である、「イエス・キリスト」の象徴になります。

旗竿に青銅の蛇が巻きついているとは、十字架にイエス・キリストが架かっていることを象徴しています。

となれば、イエス・キリスト=天照大神ですから、イエス・キリスト=天照大神=蛇であるとの図式も成り立ちます。

『扶桑略記』によれば、伊勢神宮の巫女である斎宮のもとへ、毎夜、天照大神がやってきて同床したとあるそうです。

巫女と同床したということは、天照大神は、女神ではなく、男神だということになるのですが、問題は、その体が「蛇」だとされていることです。

生命の樹を頂上の「1」のケテルから、「10」のマルクトまで、順にたどっていくと、ジグザグの形になります。

これは、雷光をもあらわしているといいますが、「生命の樹」を立体的に見ると、上から下へ、「三回転半」しているのがわかるでしょうか。

象徴的に見るならば、生命の樹に頭を上にした蛇が巻きついている形にもなります。

蛇がとぐろを巻いているような感じで、ずばり「三回転半」

苗場を「三回転半」するとは、「生命の樹」を象徴していることになりますし、蛇がとぐろを巻く「青銅の蛇」をも象徴し、そこから「イエス・キリスト」へもつながっていきます。

モーセの青銅の蛇も、聖書には記述がないものの、おそらく三回転半まきついていたはずだということです。

そして、「三回扇ぐ」とは、「御父・御子・聖霊」の絶対三神を拝するということであり、同時に古事記や日本書紀でいう「造化三神」を拝するということになります。

この話題とは関係ないのですが、ここで、ひとつ前々から気になることがありました。

これは、詳しくはいえないのですが、「レイキ」のあるシンボルにもこれは、関わっており、このあたりのとの関連も気になるところです…。

蛇がとぐろを巻いているのは、クンダリーニの上昇とも関連があるといわれますし、そこに生命の樹などが関わってくるとなると、調べてみると興味深いものがありそうです…。

話はそれましたが、これで、三回転半と、三回仰ぐという謎が解かれました。

先の文章をもう一度掲載します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「御田植式で稚児や早乙女が田植えをするために三周半するのは、『生命の樹』に絡みついた蛇を意味します。

その蛇は上から見るととぐろを巻いたようであり、その数はずばり三回転半。

よって、ゴンバウチワで『生命の樹』を示し、そこで三周半の田植えをすることで絡みつく蛇、すなわちイエス・キリストを象徴しています。

しかも、ゴンバウチワを三回扇ぐことにより、絶対三神を拝し、男子の女装は男神から女神への変化を象徴しているのです!!」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さらに、男の子が、「女装」しているということ。

これは、何気ないことではあるのですが、実に重要なことを暗示しています。

真の神は「男神」であり、「女神」に扮しているということになり、 すなわち、天照大神が、本来は「男神」であるのですが、「女神」に扮しているということを暗示していることになります!

そして、苗植えが終わると、今度は一転して勇壮な祭り「竹取神事」となります。

ここにも、重要な秘密が隠されています。

次回、後編で、この祭りの謎について、ひと区切りつけたいと思います。

● 第1幕「みちひらきの猿田彦神社」

● 第2幕「封印された伊雑宮」

● 第3幕「もうひとつの本伊勢」

● 第4幕「心御柱に秘められた謎」

● 第5幕「三大ピラミッドとオリオン座の三ツ星」

● 第6幕「絶対三神と神道奥義・鏡像反転」

● 第7幕「生命の樹と真の伊勢神宮」

● 第8幕「伊雑宮・御田植祭りの謎(序)」

第9幕「伊雑宮・御田植祭りの謎(前編)」

今回が、「中編」とし、次回「後編」としたいと思います。

今回も上記の本を参考に見ていきます。

「伊雑宮・御田植祭り」の内容をもう一度再掲します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

伊雑宮の御田植式は、「磯部の御神田(おみた)」として、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

日本三大田植祭のひとつといわれており、毎年6月24日に行われるといいます。

午前10時から始まり、全部終わるのは午後4時を過ぎるそうです。

まず、奉仕員一同が、そろって伊雑宮に参拝し、修祓(しゅはつ)を受けて御田に向かいます。

その順序は、先頭に、えぶり指し2人、立人(たちうど)6人。

次に早乙女6人(十二、三歳から十五、六歳の少女で、顔に白粉をつけ、まゆをひき、菅笠を被り、白装束の上に緋の襷(たすき)をかけます)。

そのごを、ささら摺(すり)2人(十歳前後の少年で菅笠を被り、モスリンの派手な襦袢に紫色の脚絆(きゃはん)をつけます)。

太鼓打1人(七、八歳の童男で、かつらを被り、作り眉をして少女に扮装し、御田の中では田船に乗ります)。

次に笛2人、太鼓(おど)1人、小鼓(こど)1人、謡六人(以上10人は青年男子にて素襖烏帽子を着けます)。

行列は以上の通りで、一同跣足(はだし)です。

御田の西側の畦に 長さ11メートルほどの太い青竹1本が杭に縛って立てられ、竹の先端に大うちわ(ゴンバウチワ)がつけられています。

やがて立人、早乙女等が御田に下り、手を取り合い 苗場を三周半し、 苗取りが始まります。

三度扇いで 御田の中心に向って倒すと、近郷漁村の青年たちが下帯姿になって田に入り、 竹の奪い合いを行います。

その争奪の有様はすこぶる勇壮です。

その竹を持ち帰って船霊に祭り大漁満足、海上安全のお守りにする信仰があります。

竹取りが終わるといよいよ御田植が始まり、一列に並んで植えながら退いていきます。

その間、謡方、鼓方、笛方、ささら方、太鼓方が調子をそろえてはやしたてます。

半分を植え終わった頃、いったん休憩し、ささら方2人が田の中で舞踏をします。

これを早取挿(さいとりさし)といいます。

この間一同、若布(わかめ)の肴で小宴を行います。

わらに続いて残りを植え終えます。

そのあと一同列を整え、「踊りこみ」という踊りで練りながら再び伊雑宮に進み童男の納めの仕舞で御田植式が終わります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前回は、「心御柱」の象徴でもある、竹柱からなる「ゴンバウチワ」を中心に見てみました。

★★★

そして、次に問題になってくるのが、田んぼに「ゴンバウチワ」が立てられた後、行われる神事です。

「やがて立人、早乙女等が御田に下り、手を取り合い 苗場を三周半し、 苗取りが始まります。

苗取りが終わると立人が青竹を杭から解き、 三度扇いで 御田の中心に向って倒すと、近郷漁村の青年たちが下帯姿になって田に入り、 竹の奪い合いを行います。」

という場面です。

なぜ、 「三週半」 なのか…ということが問題であり、そして、なぜ、ゴンバウチワを 「三度」 扇ぐのかということでしょう。

これには、実に深い意味があります。

御田植式では、ゴンバウチワ(=生命の樹)が立てられています。

これと関係があるということになります。

『心御柱の謎』より、その答えとなる部分を引用します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「御田植式で稚児や早乙女が田植えをするために三周半するのは、『生命の樹』に絡みついた蛇を意味します。

その蛇は上から見るととぐろを巻いたようであり、その数はずばり三回転半。

よって、ゴンバウチワで『生命の樹』を示し、そこで三周半の田植えをすることで絡みつく蛇、すなわちイエス・キリストを象徴しています。

しかも、ゴンバウチワを三回扇ぐことにより、絶対三神を拝し、男子の女装は男神から女神への変化を象徴しているのです!!」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いきなりで、分かりにくいかもしれませんが、この部分で、この謎をすべて解き明かしています。

蛇は『聖書』において、サタンを象徴していると同時に、モーセの旗竿にまきついた「青銅の蛇」をも象徴しています。

この旗竿にまきついた「青銅の蛇」とは、「イエス・キリスト」の予型となっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「だれも天に上った者はいません。

しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。

モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子もまた上げられなければなりません。

それは、信じる者がみな、人の子にあって永遠のいのちを持つためです。」

神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。

それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。 」

(新約聖書 ヨハネの福音書 3章13~16節)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さらに、青銅の蛇について、こうあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

主はモーセに言われた。

「あなたは炎の蛇を造り、旗竿の先に掲げよ。蛇にかまれた者がそれを見上げれば、命を得る。」

(旧約聖書 21章8節)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こうして、「蛇」=「青銅の蛇」=「イエス・キリスト」となり、「旗竿」=「十字架」となります。

旗竿とは、二本の柱からなり、十字架の象徴ともいえます。

そこに「青銅の蛇」にかまれた者がそれを見上げれば、命を得る、とあるように、これは永遠の命の象徴である、「イエス・キリスト」の象徴になります。

旗竿に青銅の蛇が巻きついているとは、十字架にイエス・キリストが架かっていることを象徴しています。

となれば、イエス・キリスト=天照大神ですから、イエス・キリスト=天照大神=蛇であるとの図式も成り立ちます。

『扶桑略記』によれば、伊勢神宮の巫女である斎宮のもとへ、毎夜、天照大神がやってきて同床したとあるそうです。

巫女と同床したということは、天照大神は、女神ではなく、男神だということになるのですが、問題は、その体が「蛇」だとされていることです。

生命の樹を頂上の「1」のケテルから、「10」のマルクトまで、順にたどっていくと、ジグザグの形になります。

これは、雷光をもあらわしているといいますが、「生命の樹」を立体的に見ると、上から下へ、「三回転半」しているのがわかるでしょうか。

象徴的に見るならば、生命の樹に頭を上にした蛇が巻きついている形にもなります。

蛇がとぐろを巻いているような感じで、ずばり「三回転半」

苗場を「三回転半」するとは、「生命の樹」を象徴していることになりますし、蛇がとぐろを巻く「青銅の蛇」をも象徴し、そこから「イエス・キリスト」へもつながっていきます。

モーセの青銅の蛇も、聖書には記述がないものの、おそらく三回転半まきついていたはずだということです。

そして、「三回扇ぐ」とは、「御父・御子・聖霊」の絶対三神を拝するということであり、同時に古事記や日本書紀でいう「造化三神」を拝するということになります。

この話題とは関係ないのですが、ここで、ひとつ前々から気になることがありました。

これは、詳しくはいえないのですが、「レイキ」のあるシンボルにもこれは、関わっており、このあたりのとの関連も気になるところです…。

蛇がとぐろを巻いているのは、クンダリーニの上昇とも関連があるといわれますし、そこに生命の樹などが関わってくるとなると、調べてみると興味深いものがありそうです…。

話はそれましたが、これで、三回転半と、三回仰ぐという謎が解かれました。

先の文章をもう一度掲載します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「御田植式で稚児や早乙女が田植えをするために三周半するのは、『生命の樹』に絡みついた蛇を意味します。

その蛇は上から見るととぐろを巻いたようであり、その数はずばり三回転半。

よって、ゴンバウチワで『生命の樹』を示し、そこで三周半の田植えをすることで絡みつく蛇、すなわちイエス・キリストを象徴しています。

しかも、ゴンバウチワを三回扇ぐことにより、絶対三神を拝し、男子の女装は男神から女神への変化を象徴しているのです!!」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さらに、男の子が、「女装」しているということ。

これは、何気ないことではあるのですが、実に重要なことを暗示しています。

真の神は「男神」であり、「女神」に扮しているということになり、 すなわち、天照大神が、本来は「男神」であるのですが、「女神」に扮しているということを暗示していることになります!

そして、苗植えが終わると、今度は一転して勇壮な祭り「竹取神事」となります。

ここにも、重要な秘密が隠されています。

次回、後編で、この祭りの謎について、ひと区切りつけたいと思います。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日本と古代ヘブライの関係] カテゴリの最新記事

-

「888」の象徴するもの August 8, 2008 コメント(6)

-

第14幕「竹取の考察<後編>」 November 27, 2007 コメント(4)

-

第13幕「竹取の考察<中編>」(伊勢の旅) November 8, 2007 コメント(4)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.