PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

近年は政治に興味もなかったが、自民党総裁になった高市早苗氏とりまく与野党の攻防。公明党離脱による首相指名の行方が面白すぎた。

あれからYouTube三昧である。どんなドラマよりも面白かった。

そして憲政史上初の女性首相となった高市早苗氏。

とにかく仕事が早くて素晴らしい。毎日いろいろ更新されているからこれまた見ごたえがある。

外交デビューも完璧でした。即断即決できる賢さと、敵と戦うだけの語学力もある。

かわいくて頼もしい女性の新首相に日本国民として鼻が高いです。

でも、これからが大変。一番の問題は古い因習からの脱却だろう。足を引っ張るのは同じ党内にもたくさんいるのだから・・。

それにしてもオールドメディアの有様は何だ?

マスコミってそもそもそう言うものか・・。

以前 マスメディアの市民扇動でフランス革命が起きてしまった 。と言う話を書いてました。「マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃」のラストの項、「革命をあおったマスコミ」。

リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

さかのぼれば、宗教戦争(15~16世紀)の頃からこうした事象が始まったらしい。

※ 印刷技術が開発されたからです。

あの頃はメディアが限られていた。でも今は情報元も自分で選べる時代。インターネットの時代になって様代わり。テレビ離れは加速している。

さて、本題です。

今回はチャールズ2世がイングランド王に返り咲いた王政復古(1660年)以降の話しとなります。全3回の最後です。宗教が複雑に入り組んでいるところなので詳しくやりました。本来ここは一言ではすまされない諸事情盛りだくさんな所なので・・。

写真はウェストミンスター(Westminster)から。ラストの方にまとめて載せています。

イングランド国教会と三王国の統合3 名誉革命

今回登場のイングランド国王

チャールズ2世の後継者問題

ジェームズのカトリック改宗問題

ライハウス陰謀事件(Rye House Plot)

ジェームズ2世(James II) 即位

軍人として活躍

名誉革命(Glorious Revolution)

名誉革命の真実

ジェームズ2世が議会に嫌われた訳

ジェームズ2世の政策

権利章典(Bill of Rights)の本意

王妃の妊娠が革命の発動につながる

オラニエ公ウィレム3世

議会が擁立したオラニエ公

敵対国だったネーデルランドの総督家と英蘭戦争

メアリーとウィレム3世の結婚

オラニエ公によるイングランド進軍

オラニエ公のマスメディア戦略

メアリー2世女王(Queen Mary 2)

ジェームズ2世 廃位か? 退位か?

議会はジェームズ2世を退位と認定

ボイン川の決戦(Battle of the Boyne)

King and Queen

二人の王の統治

ケンジントン宮殿(Kensington Palace)

メアリー2世の早すぎる死

グレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)

アン女王(Queen Anne)

ステュアート家の後継者

ウェストミンスター(Westminster)

アングロサクソン人からケルト人の王国に

市民に求められて王国に戻ったイングランドであるが、王国は再び後継者問題で揺れた のである。

そして次代王についたのが実弟のジェームズ2世。しかし、 国王はカトリック教徒になっていたから議会は国王の政策に疑心暗鬼 。ついに議会はカトリックの王を排除して、今まで敵対していた国からプロテスタント信仰の王を呼んだのである。それが「Glorious Revolution」。日本では「名誉革命」と和訳されている事件である。

要するに、宗教がらみで、またひと悶着(もんちゃく)起きたのである 。

今回登場のイングランド国王

7. チャールズ2世(Charles II)(1630年~1685年)

スコットランド王(在位:1649年~1685年)

イングランド王 (在位:1660年~1685年)

クロムウェルによるイングランド共和国(Commonwealth of England)(1649年~1660年)時代を経てイングランドが王制復古した時にイングランド王として即位。

プロテスタントであったが、死の間際にカトリックに改宗 したと言われる。

8.ジェームズ2世(James II)(1633年~1701年)

イングランド・スコットランド・アイルランド(在位:1685年~1688年)

兄、チャールズ2世と共に プロテスタントとして育てられていたが、フランス滞在中? (1668年or1669年頃)密かにカトリック信者になっていた。

その事実が判明するのは1673年の法改正による宣誓拒否での事。カトリック教徒の王では問題があるが、イングランド王には即位できた 。

しかし、再婚したジェームズに再び子供が生まれた時に議会は国教会がカトリックに戻るのを危惧。議会により追放される。

ネーデルランドから、共同統治者として娘メアリーとその夫が来て同時即位 。

※ 同時即位はするが、メアリーが先に亡くなりウィリアム3世が残った。

9.メアリー2世(Mary II of England)(1662年~1694年 )

イングランド・スコットランド・アイルランドの女王(在位:1689年~1694年)

10.ウィリアム3世(William III)(1650年~ 1702年)

イングランド国王・スコットランド国王・アイルランド国王(在位:1689年~1702年)

1694年以降単独で王位に付いている。

※ (スコットランド王)ウィリアム2世。

※ ネーデルランド出身の王の正式名はオラニエ公ウィレム3世(Willem III van Oranje)

11. アン・スチュアート(Anne Stuart)(1665年~1714年)

イングランド・スコットランド・アイルランドの女王(在位:1702年~1707年)

初代グレートブリテン及びアイルランド王国君主(在位:1707年~1714年)となった。

また、彼女は ステュアート朝最後の君主。

次代はハノーバ家(House of Hanover)(1714年~1901年)に移行。

冒頭も触れたが、王制復古でイングランド王になった チャールズ2世(Charles II)(1630年~1685年)。

しかし 正式な妃であるポルトガル王女キャサリン・オブ・ブラガンザ(Catherine of Braganza)(1638年~1705年)との間には子供ができなかった 。(妊娠はしているが流産)

実はチャールズ2世は愛人が多く、認知した庶子も14人いたが、嫡子と非嫡出子を明確に分けていたから庶子に王位継承させるつもりがなかった。

しかし、ジェームズ(2世)はやらかしたのである。

何とジェームズは誰も知らぬまにカトリック教徒になっていた事が判明する 。

それは国王 チャールズ2世にとっても、議会にとっても、市民にとっても衝撃の事実 であった。

ジェームズ(2世)のカトリック改宗問題

ジェームズも生誕の洗礼はウィリアム・ロードによってされているので 当初はイングランド国教会のプロテスタントであった。それが1668年or1669年にカトリックの聖体拝領を受けていた事がイングランドにできた新法の元で発覚 してしまった。

※ 1673年イングランド議会はすべての文民および軍人官吏はプロテスタントとしての宣誓をし、イングランド国教会による聖体拝領を受ける事を法律で義務付けると言う法案が成立。

兄で王のチャールズ2世は後継のジェームズの改宗に反対したが本人の意思は固かった?

後継問題を考えたチャールズ2世は取り合えずジェームズの娘メアリーとアンを英国国教会で育てる事を約束させている。

また、 メアリーの結婚相手として、オラニエ公に嫁いでいた妹(チャールズとジェームズの同母妹)の息子ウィレム3世との縁談を薦めた 。

※ ネーデルランドのオラニエ公家は生粋のプロテスタント。

一方、イングランド議会は強く懸念。カトリック教徒が国教会を乗っ取る? 陰謀論まで出てヒステリーに反応。 ジェームズの王位継承権を排除する法案がホイッグ党から出されている 。

しかし、これらを チャールズ2世は議会を解散して阻止している。誰よりも次代は弟ジェームズに継がせたかったらしい。

ライハウス陰謀事件(Rye House Plot)

1680年、ジェームズは全ての政策決定機関から退きイングランドを離れていたが1683年、チャールズ2世とジェームズを暗殺して、共和主義革命をおこし、再びクロムウェル流の政府を再建しようと言う陰謀(ライハウス陰謀事件・Rye House Plot)が発覚する。

この陰謀にかかわっていたのがエセックス伯や王の庶子モンマス公を含む著名なホイッグ党員。

※ モンマス公は亡命。

何しろイングランド共和国がトラウマで、 市民は2度と王制を否定するつもりはなかった からだ。

1685年、ジェームズ2世は何の問題もなく戴冠した 。

ジェームズ2世(James II) 即位

8.ジェームズ2世(James II)(1633年~1701年)(在位:1685年~1688年)

イングランドとアイルランドの王としてジェームズ2世即位。

スコットランド王としてはジェームズ7世として即位。

Portrait of James II of England with Garter Collar

ガーター勲章をつけたイングランド王ジェームズ2世の肖像

画家 Sir Peter Lely (1618年~1680年)

所蔵 Bolton Museum and Art Gallery(ボルトン美術ギャラリー)

軍人として活躍

自由奔放なところがあるが、軍人としての才覚はあり、司令官としての能力は高く評価されている。

イングランド共和国時代に兄弟は単に亡命していたわけではなく、フランスの将軍の元で軍人としてスペイン領ネーデルラントでの戦線に参加もしていた。

★シェームズはフランス軍のテュレンヌ将軍や軍指揮官のコンデ公から軍人としての才能を高く評価されている。

また1660年10月には 王立アフリカ冒険会社(Royal Adventurers into Africa)の総督になっている 。

次回「欧州の交易路」編の方で改めて載せます。

※ 初代サンドウィッチ伯爵エドワード・モンタギューと父方の従兄カンバーランド公ルパートと共に参戦。1665年のローストフトの海戦でオランダ艦隊に勝利もするが1666年6月の海戦では次期王位継承者を前線におけないと言う兄王の配慮で後方にまわされ、海戦自体は敗北。

英蘭戦争のさなか、疫病が発生。また1666年には歴史に残るロンドン大火が発生。ジェームズはこの指揮をとり活躍している 。

The Great Fire of London(ロンドン大火)

ウィキメディアよりお借りしました。

画家不明

画家不明所蔵 London Museum

絵画の右に見えるのがロンドン塔。燃えているのはシティの街?

ロンドン市内の家屋のおよそ85%(1万3200戸)が焼失。これにより中世のロンドンの街は消滅したと言う。

これにより木造建築の禁止などの規制ができた上に、世界初の火災保険が誕生したらしい 。

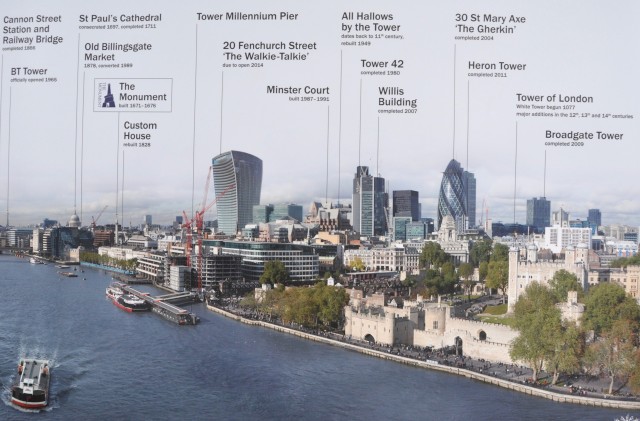

同じ位置の現在の写真から

比べると、燃えているのはやはりシティ・オブ・ロンドン(City of London)のようです。

※ ロンドン塔もシティ・オブ・ロンドンの領域。

第2次英蘭戦争中の1666年6月の海戦

ウィキメディアよりお借りしました。

画家 Abraham Storck(1644 年~1708年)

所蔵 National Maritime Museum

※ 1667年ブレダ講和条約(Treaty of Breda)。

第3次英蘭戦争(1672年~1674年)での敗北後、ジェームズは海軍総司令官を辞任。

結婚は早かった(26歳)。1660年王政復古後、すぐ腹心の部下の娘(平民)と結婚。母は反対であったらしいがすでに懐妊していたこともあり認められたが イングランド王室初の庶民との結婚 になった。

この王女との間に男児が誕生した事が国王追放の引き金になる。

名誉革命(Glorious Revolution)

名誉革命の真実

名誉革命(Glorious Revolution)(1688年~1689年)は世界史で出るので名前くらいは暗記した事があると思うが、 一連の欧州で起きた宗教改革が理解できていないと説明読んでも理解が追い付かない。

他国の宗教改革、あまり興味は無いだろうが、実は避けるわけにはいかない重要な英国史の一片なのです。

その目的の為に、 英国議会は自国の正当な国王(ジェームズ2世)を追い出す事にした。

かつて敵対していたこともあるプロテスタント国のネーデルランドからウィレム3世を招聘(しょうへい) し、国王を武力で追い出し、さらに、国王の娘メアリーに女王としてイングランドで即位してもらう事。が当初の議会のシナリオ。

結果、議会の目論見は成功するが、想定外はメアリーとウィリアムの二人即位となった事。

普通に考えれば国家転覆を議会が計画したとんでもない話です。

それ故、立場が違えば「名誉」とは言えない。だからこの名称もいかがなものか? と思う。

★ そもそも国王が本気でカトリックに路線変更しようとしたかは不確実。全ては議会の先走りだったかもしれないのだ。

1688年 名誉革命。ネーデルランドのイングランド進行。ジェームズ2世、フランスに亡命。

メアリー2世・ウィリアム3世のイングランド共同統治の開始。

1689年 権利の章典(Rights enacted)の制定。

ジェームズ2世が議会に嫌われた訳

王制復古で王となったチャールズ2世の後を継いで国王に即位した 弟 ジェームズ2世はカトリック教徒であると公言していて、一時は問題になったが、それでも市民は彼を国王に向かえた。

しかし、カトリック教徒の王が市民に歓迎されて即位しているのに、 議会は最初からこの王に猜疑心と警戒心を持っていた 。

★ 確かに ジェームズ2世が即位し、カトリック教徒らに対する寛容な政策が始まっている 。

と言うよりは、今までカトリック教徒は差別され虐げられていた為に能力があっても要職に就く事も出来なかった現状がある。同じカトリック教徒として、王は心を痛めていたのだと推察する。

王の制度改革は、そうした流れからのもの。

例えば、カトリック教徒をあぶり出す為のプロテスタント宣誓の拒否を可能にした。 プロテスタント宣誓は、キリスト教の踏み絵 であったからだ。

また、連隊の指揮官にプロテスタト以外の信仰者(カトリックなど)でも就けるように改正。

★ それ故、ジェームズ2世は この不平等を無くすべく法改正をしたかった。と言うのが当初の目的であったと思う 。

しかし、 要職をとりあげられたプロテスタントらの不満は起きる。

議会はこれを王の横暴として反対したからジェームズ2世は議会を解散 。

結局 、 議会を開いてもカトリック嫌悪で反対しかしないから、 業を煮やした王は無議会の中で自身の想う政策を進める決心 をしたのだろう。

無議会政治に対する議会の反発は大きかったが、 イングランド議会は自分らの意見を通す為に絶対譲歩をしない。交渉で歩み寄る姿勢は皆無? 時間の無駄 。早く先に進むには議会の解散しかない。

歴代の王と議会の関係を見ていてこの決断は正しいと思う。

が、その行為は 王権を持って実力行使した。と言う話になるから王の暴走とか、横暴などと批判される事になった。

★特にホイッグ党の歴史家たちがジェームズ2世を残酷な絶対主義者、その治世を「狂気に近い暴政」と評し後世に伝えた事は現在に至るジェームズ2世の評価をゆがめた原因 と言える。

ジェームズ2世の政策

ジェームズ2世は 3王国すべてにおいて刑罰法の廃止を主張。

免罪符の宣言(Declaration of Indulgence)と呼ばれるそれはカトリック教徒とプロテスタント非国教徒の両方を処罰する法律の無効化を国王特権を使って行使 。

またカトリック教徒への寛容をスコットランド枢密院に求めたりしているし、国内を回り自らの寛容主義政策を理解してくれるよう演説訴している。

"suppose... there should be a law made that all black men should be imprisoned, it would be unreasonable and we had as little reason to quarrel with other men for being of different [religious] opinions as for being of different complexions.

「仮に...黒人男性全員が投獄されるべきという法律が制定されたとしたら、それは不合理であり、肌の色が違うのと同じくらい、宗教上の異なる意見を持つ他の人と争う理由はほとんどないだろう。

現在なら、当たり前の事であるが、この当時はそれさえも無理難題であった?

★ジェームズ2世の宗教的寛容政策が、クエーカー教徒、バプテスト教徒、会衆派教会、長老派教会といった宗教的非国教徒から多大な支持を得ただろう事は言うまでもないだろう。

特にカトリック教徒の多いアイルランドでのジェームズ2世王への支持は大きかった。

が、 イングランド議会や国教会の者らは自分らの権利が縮小される事が不満だった。

ロンドン大学の教授で17世紀を中心とする歴史家のジョン・ミラー(John Miller)(1946年~ )氏は2000年の著作で 、ジェームズ2世の絶対主義の主張を認めつつも、「彼の主な関心事は、カトリック教徒の信教の自由と市民的平等を確保することだった。

いかなる『絶対主義的』手法も…本質的には、その目的を達成するための手段に過ぎなかった」と主張している 。

私も同意。

ジェームズ2世の求めたのは信仰の自由であったと想う 。

ジェームズ2世は、イングランド国教会のカトリック化までは決して考えていなかったはずだ。

プロテスタントだけでなく、そこにはカトリック教徒も、また他の信仰を持つ者でも、仲良く共存できる国造り 。それができたら争いは起きないはずなのだから・・。

これは、彼の祖父、ジェームズ1世が最初に考えていた事。父のチャールズ1世も中道政策をしたかったのに議会は内戦に持ち込んで反対したし、結果、父のチャールズ1世は処刑された。

ジェームズ2世もまた王権をかざすしかない立場で、 強硬な態度で議会に立ち向かったが、王の正義は否定され、議会は国王を追放した 。

後世、反対派により王は悪人のように語られてきたが、近年ジェームズ2世は再評価されている。

権利章典(Bill of Rights)の本意

1689年イングランド議会は権利章典(Bill of Rights)を制定した。

内容は以前からもそうであったが、 正式に議会の権利を条項化し、王制の不可侵を確認するもの。

つまり、議会が王制に対して付けた制限である。

もっとも、アイルランド議会はイングランドのそれを認めなかった。

王の定める「免罪符の宣言(Declaration of Indulgence)」を支持。カトリック教徒とプロテスタント教徒に信教の自由を与えている。

アイルランド議会のが民度が高かったね。

王妃の妊娠が革命の発動につながる

ジェームズに猜疑心しかない議会。当初は次代はジェームズ2世の二人の娘のいずれかが女王になる予定であった。

しかし、1673年にジェームズはカトリックの姫と再婚した事から議会は焦り出す。

ジェームズの再婚相手はイタリア名家エステ家モデナ公(Ducato di Modena e Reggio)の娘。

※ 再婚してからジェームズは王に即位。ジェームズ2世となっている。

メアリー・オブ・モデナ(Mary of Modena)(1658年~1718年)の肖像 1680年

画家 Simon Pietersz Verels

所蔵 不明

1673年に、15歳で当時ヨーク公だったジェームズと結婚。

1675年から1682年までに生んだ1男4女は全て夭逝。

1685年、ジェームズが国王に即位。メアリーは王妃に 。

1687年、王妃妊娠。議会は慌てだす。

1688年、ジェームズ・フランシス・エドワード・ステュアート(James Francis Edward Stuart)(1688年~1766年) 王子誕生 。

皇子誕生から5カ月後に議会の工作でネーデルランド軍がイングランドに進軍 。

ジェームズ2世が王位を追われると メアリーは王子ジェームズ・フランシスを連れてフランスへ亡 命。

オラニエ公ウィレム3世

議会が擁立したオラニエ公

カトリック教徒の王ジェームズ2世はとりあえずガマン。しかし、 次代もカトリックの王が就く事だけは阻止しなければならない。

議会は、王妃の妊娠と同時に最悪の事態を想定し、ジェームズ2世の娘でオラニエ公に嫁いでいたメアリーの夫で娘婿のウィレム3世(Willem III)(1650年~-1702年)との交渉に入っていた らしい。

オラニエ家とはそもそも英蘭戦争での戦い相手であったが、妹がオラニエ家に嫁いでいたからウィレム3世(Willem III)は王の甥でもある。

William III(ウィリアム3世) 1680年

画家 Godfrey Kneller

所蔵 Scottish National Gallery

蘭名: ウィレム3世(Willem III) (1650年~-1702年)

英名: ウィリアム3世(William III)

オラニエ公・ナッサウ伯(在位:1650年~1702年)

オランダ総督(在職:1672年~1702年)

イングランド・スコットランド・アイルランド国王(在位:1689年~1702年)。

※スコットランド王としてはウィリアム2世として即位。

オラニエ・ナッサウ家(Orange-Nassau)はナッサウ(現ドイツ西部)に土地を持つ有力貴族。ナッサウ・ジーゲン伯(Count of Nassau-Siegen)の家系。

独立の父となった ウィレム1世(Willem I)(1533年~1584年)がオラニエ・ナッサウ家を開いてからずっとネーデルランド総督を世襲してきた一族 である。

しかし、ウィレム3世は誕生直前に父を亡くした事からすんなり総督にはなれなかった。 1672年、 ウィレム3世は自らの働きで ネーデルランド総督の位を奪還してる。

1689年、名誉革命におけるイングランド進軍の時はネーデルランド総督であった 。

以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭」の中、「独立の父 オラニエ公ウィレム1世」でナッサウ家については書いてます。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

敵対国だったネーデルランドの総督家と英蘭戦争

なぜ? 3度の英蘭戦争をしていた相手国から王を迎えたのか?

議会のなりふり構わずの姿勢には驚きだ。

少し前まで イングランドとネーデルランドは 英蘭戦争(Anglo-Dutch Wars)で敵対していた関係である。 前述 ジェームズ2世(James II)自身が第2次英蘭戦争(1665年~1667年)と第3次英蘭戦争(1672年~1674年)で海軍の指揮をとっている のにだ。

第2次英蘭戦争(1665年~1667年)

イングランドとネーデルランド間の植民地問題が発端。 イングランドは北米のネーデルランド植民地ニューアムステルダムを占領して開戦 。

1667年6月ネーデルランド軍によるメドウェイ襲撃

ウィキメディアよりお借りしました。

画家 Pieter Cornelisz van Soest (1640年~1667年)

画家 Pieter Cornelisz van Soest (1640年~1667年)所蔵 Royal Museums Greenwich (グリニッジ王立美術館)

1666年のロンドン大火の後、イングランドで停泊中のイングランド艦がネーデルランド軍の奇襲をうけた惨事。イングランドの経済的打撃は大きかった。

この翌月1667年7月にイングランドは ブレダの和約(Treaty of Breda)を持って第2次英蘭戦争を終結 させた。

イングランドの敗北であったが、ネーデルランドも継承戦争と言う問題を抱えていたから今後のイングランドとの協力関係の為にニューアムステルダムはイングランドに正式に譲渡 。(後のニューヨーク)。

最もイングランドも香料諸島からの撤退など両国の植民地の住み分けが行われた。

第3次英蘭戦争(1672年~1674年)

しかし、英蘭の戦いは三度訪れる。

1672年、フランス軍のネーデルランド進行から第3次英蘭戦争(1672年~1674年)が始まった。

イングランドは、フランスのルイ14世と結んでいた条約(Secret Treaty of Dover)によりフランス側で参戦しなければならなくなった からだ。

ドーバーの密約(Secret Treaty of Dover)と呼ばれるのはチャールズ2世がフランスから資金援助を受ける代わりに協力体制を約束したもの。議会の知らぬ所での個人プレー故に密約と呼ばれる。ハニートラップ? の話もある。

最もロンドン大火による再建やメドウェイ襲撃による艦船の再建など国内出費もあったからイングランドはお金が必要であったのは確か。

また、チャールズもジェームズもフランス王ルイ14世とは従兄弟の関係。内戦や王政復古、また亡命時代も含め、個人的には金銭以外にもフランス王家からは常に援助が続けられていた。

一方、 ネーデルランド側は海でイングランド、陸でフランスとの同時対戦は厳しい。

ネーデルランドがフランスに落ちるとイングランドにも悪影響が来る可能性がある? イングランド議会から親仏路線の撤回を求められていた事もありチャールズ2世はこの提案を受け入れる。

1674年、ウェストミンスター条約でネーデルランドとの和睦が成立。 第3次英蘭戦争は終結した。

ところで、第3次英蘭戦争(1672年~1674年)でネーデルランド側の戦闘で活躍したのがオラニエ公ウィレム3世である。彼はフランス軍のネーデルランド進行のおり、軍最高司令官、次いで統領に就任。

同盟国の力は借りたがフランス軍を撤退させて母国では英雄となり、失いかけた総督の職を自ら引き寄せている。

メアリーとウィレム3世の結婚

先も触れたが、 ウィレム3世はチャールズ2世国王の甥 でもある。

総督家オラニエ家に嫁入りした妹であったが、息子誕生前に夫ウィレム2世を亡くしていた。

その妹もイングランドに一時帰国の時に天然痘で病死。 病床で息子ウィレム3世の事をチャールズ2世に頼んだ と言われている。

それ故、英蘭戦争の交渉条件にはウィレム3世の身分などがイングランド側から盛り込まれていたとも言う。また、 チャールズ2世はウィレム3世に弟ヨーク公ジェームズの娘メアリー(Mary)との縁談を持ちかけた 。

メアリー(Mary)15歳。ウィレム3世27歳。二人は従兄妹同志

反対するジェームズを説き伏せ 1677年二人はロンドンで挙式 。新居はネーデルランドのハーグ。

実際、国王となったジェームズ2世を追い出した 名誉革命の当事者になったのがこの二人 なのである。

オラニエ公によるイングランド進軍

イングランド議会が、このオラニエ公ウィレムに軍隊を率いてイングランドに来るよう招請 。

進軍して自国の国王を追い払ってほしいと言うのだから考えたらとんでもない事である。

ジェームズ2世は伯父であり、義父でもある。オラニエ公にとっては複雑。娘であるメアリーならなおさら複雑 な思いだったろう。

最も、オラニエ公ウィレム3世にも思惑があった。今、自国はフランスに侵略されている。イングランドとフランスは仲良しだからイングランドを取り込みたい思いがあったらしい。

実際、3度の英蘭戦争をしていた国であるが、ネーデルランドとイングランドは同君をいただく連合となり ウィリアム3世の思惑通り? イングランドと母国ネーデルランドは対フランス戦線を組む事になる 。

★1688年6月、ジェームズ2世に皇子が誕生。

この時からオラニエ公の進軍計画は始まっている。国を離れるのだから自国の保守の問題があった。

実際、フランス軍の侵攻がある中、国を誰かに任せなければならない。

準備が整うのが5か月後の11月。

オラニエ公ウィレムは2万の軍隊を率いてイングランドに上陸して進軍。

オラニエ公のマスメディア戦略

ロンドン進行のおり、ウィレム3世は事前に印刷用意していたビラを市民に配っている。

英国国民の権利を回復する為の上陸であると、市民には敵意が無い事が書かれたビラだ。

つまり、 名誉革命には議会側のマスメディア戦略があった と言う事だ。

実際、ウィリアムが到着すると ジェームズ2世王の軍からは有力な将校など離反する者が続出。

オラニエ公ウィレム3世にとって義理の父であったが、妻もウィレム側に付いた事からジェームズ2世は娘の離反に動揺したらしい。

ジェームズ2世王の兵力は優勢であったらしいが動揺のすえに戦意喪? 戦闘を放棄し逃げる途中で王は捕らえられた 。

こうして オラニエ公ウィレムはほぼ戦わずしてロンドン入りをしたのである。

メアリー2世女王(Queen Mary 2)

ところで、 議会側は当初メアリーの単独即位を望んでいたが、 イングランドを軍事的に支配下においたウィレム3世としてはそれが不服? 自身にも王位を要求したからウィレム3世とメアリー2世は 名誉革命後にイングランド国王・スコットランド国王・アイルランド国王に 共同で即位する事になる 。

メアリー2世も共同統治を望んだらしい。

夫であり軍事進行したオラニエ公・ナッサウ伯ウィレム3世もネーデルランド総督を兼ねたまま共同統治者として即位。

※ ウィレム3世の英名がウィリアム3世。スコットランド王としてはウィリアム2世として即位。

妻 メアリー2世(Mary II of England)(在位:1689年~1694年)として即位。

夫 ウィリアム3世(William III)(在位:1689年~1702年)として即位 。

Portrait of Queen Mary II of England(イングランド女王メアリー2世の肖像) 1690年

画家 Sir Godfrey Kneller (1646年~1723年)

所蔵 Windsor Castle(ウィンザー城) Royal Collection

メアリー2世(Mary II of England)(1662年~1694年)

イングランド・スコットランド・アイルランド女王(在位:1689年~1694年)

王冠も見えるので即位した時の肖像画と思われる。メアリー2世女王。28歳。

ウィリアム3世はちゃんとした統治権を望んだので同格の君主となっている。

こうして、ネーデルランドとイングランドは同君をいただく連合国となりウィリアム3世の思惑通り? イングランドと母国ネーデルランドは対フランス戦線を組む事になった。

ジェームズ2世 廃位か? 退位か?

ジェームズ2世側からロンドン進行の話に戻ると、 オラニエ公はジェームズ2世の娘婿 。

これを迎え打つ為に従兄弟であるフランス国王ルイ14世は援助を申し出てくれたらしいが 、自国軍だけで迎え打てると当初ジェームズ2世は考えていた。

国王ジェームズ2世はまず議会と対話しようとしたがすでに時は遅かった?

ネーデルラン軍と戦うにも カトリックの隊長を持つ国王の軍隊はプロテスタントの部下が動かなかったし指揮官まで離反して行った。

さらに1688年12月には次女夫婦までロンドンを脱出してウィレム3世に寝返り ジェームズ2世は孤立 して行く。

結局中途半端な妥協はしないと言うウィレム3世側の強い態度。一方 ジェームズ2世は身内の離反でショックによる戦意喪失。捕らえられてしまう。

身柄は一時ネーデルランドの保護下におかれたものの、流石にジェームズ2世を処刑するのははばかられた? ウィレム3世は逃亡を許可したので ジェームズ2世はロンドンを明け渡しフランスへ亡命 する

議会はジェームズ2世を退位と認定

1689年1月、 イングランド議会はジェームズ2世の「廃位」を拒否 。

しかし ジェームズ2世がフランスに逃亡し、国璽(こくじ)をテムズ川に落とした事で事実上「退位」とみなした 。(王位が空位になった)

王がフランスに亡命した空位をジェームズ2世の娘メアリーが女王となり埋め、夫ウィリアム3世と共同統治することとした。

1689年4月、 スコットランド議会も、イングランド同様にジェームズ2世のスコットランドの王位も喪失したと宣言している 。

アイルランド議会だけはジェームズ2世を国王と認めている 。フランス軍の支援を受け、ジェームズ2世は1689年3月にアイルランドに上陸し歓待されている。

Great Seal of William III and Mary II(ウィリアム3世とメアリー2世の国璽)

失った国璽(こくじ)についてはメアリー2世とウィレム3世は同じ印章の母型を用いて新たに作成。

表面には王冠とローブをまとい、王笏を手に座る姿の全身像、裏面には騎馬像の全身像。

国璽(こくじ)とは、国の重要な公文書に押される印章の事。連合王国においては、君主による国家文書の承認を象徴する印章。それをジェームズ2世は川に捨てた?

ジェームズ2世は政府機構の機能停止を願って国璽をテムズ川に投げ捨て、破壊しようとしたと伝えられている。実際は作り話の可能性もある。流れができすぎだから・・。

ボイン川の決戦(Battle of the Boyne)

その後フランスで体制を整えたジェームズ2世は支持してくれているアイルランドに1689年、上陸を果たす。

1690年、親ジェームズ2世派のアイルランドで軍隊を編成しようとしていた矢先、進軍してきたウィレム3世に、先にも触れたボイン川の戦闘で敗北。これが最終決戦となった 。

その後、ジェームズ2世は再びフランスに逃亡し、2度とイングランドには戻らなかったと言う。

1690年6月11日、ジェームズ2世とウィリアム3世の間で行われたボイン川の戦い

Battle of the Boyne between James II and William III, 11 June 1690

画家 Jan van Huchtenburgh(1647年~1733年)ネーデルランドの著名な馬画家・戦闘画家。

所蔵 Rijksmuseum(アムステルダム国立美術館)

King and Queen

実際、 当初三王国の統治に専念したのは女王メアリー2世のみ 。

ウィリアムは自国ネーデルランドや東欧州に進軍するフランス軍との戦いの為に本国と行き来しながら関係諸国と連合して戦闘に参加して忙しかった からだ。

※ イングランドでは九年戦争(1688~1697年)と呼ばれるがこの戦いは関係国の連合故にWar of the Grand Alliance(大同盟戦争)とも呼ばれる。

1690年ジェームズ2世のアイルランド上陸ではウィリアム3世が自ら応戦し勝利するが、翌1691年にはネーデルラントに戻ってフランス軍と戦闘している。

★春に大陸(自国領土)へ戻りフランス軍と戦い、秋にイングランドへ戻って議会を開会して政治を行う。これがルーティーンとなったらしい。

因みに、ウィリアム3世の治世中、ネーデルランドの者がイングランド軍の司令官に任命されたり、イングランド貴族に叙任されることもあったらしい。ちょっと特殊な時代です。

ケンジントン宮殿(Kensington Palace)宮殿の南側、

ゴールデン・ゲート(Golden Gates)

バッキンガム宮殿の後方、ハイド・パークに隣接して広がる広大な敷地の中には幾つかの宮殿が立っている。メインがケンジントン宮殿で 1689年、ノッティンガム伯ダニエル・フィンチからウィリアム3世が買い取り以降王族の宮殿となっている。

気管支喘息を患っていたウィリアム3世が空気の良い場所として購入したらしい 。

国王ウィリアム3世、女王メアリー、次いで女王アンが居住した宮殿 。

因みに女王メアリー2世は天然痘で、ウィリアム3世は落馬事故後にこの宮殿で亡くなっている。

近年はプリンス・オブ・ウェールズ(Prince of Wales)一家の住まい となっていて、かつてはチャールズ王子(現国王)とダイアナ妃の住まいでもあり、

現在はウィリアム王子とキャサリン妃、ジョージ王子とシャーロット王女、ルイ王子の住まいとなっている。

※ プリンス・オブ・ウェールズ(Prince of Wales)はイングランドで王位の法定推定相続人となる王子に与えられた称号。

現在マーガレット王女が住んでいたアパートメント部分が一般公開されている。

ケンジントン宮殿のウィリアム3世像

Statue of William III, Kensington Palace

1907年に建立。ブロンズ像の高さは2.5m。石の台座1.9m。

ドイツの彫刻家 ハインリヒ・バウケ(Heinrich Baucke) (1875年~ 1915年)の作品。

オラニエ家とドイツのホーエンツォレルン家の親密な関係を示すことを目的に5体造られた1体をドイツ皇帝ヴィルヘルム2世(German Emperor Wilhelm II)から叔父であるエドワード7世(King Edward VII)に贈られた。

それにしても、 メアリー2世の治世はあまりに短い 。この肖像画の4年後に天然痘で病没している。それは九年戦争(1688~1697年)の終結前である。

1694年にメアリー2世崩御。

1694年~1702年 ウィリアム3世が崩御するまでは単独統治となった。

でもウィリアム単独の統治は一代のみ 。2人には子供がいなかったので、 次代はメアリーの妹アン・スチュアート(Anne Stuart)と決まっていた 。

※ アン・スチュアート(Anne Stuart)(1665年~1714年)(在位:1702年~1707年)

因みに オラニエ=ナッサウ家もウィレム3世の崩御によって男系が断絶している 。

グレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)

1603年にジェームズ1世がスコットランド王位に加えてイングランド(アイルランド)王位に付くと両国は同君連合となっていた。

しかし、 王は一緒でもそれぞれの議会だけは統合できなかった のである。

いろいろあった100年。

議会立法によるイングランド・スコットランド間の議会合同の話は17世紀にも3度(1606年、1667年、1689年)試みられたらしいが合意にはいたらなかった。

1706年スコットランド合同法(Union with Scotland Act 1706)

1707年イングランド合同法(Union with England Act 1707)

アン女王の時代になってついにイングランドとスコットランドの議会は統一されグレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)が誕生 した。

イングランドとスコットランドは1707年に合意。

遅れる事 1801年、アイルランド王国も合同法を批准して新たにグレートブリテンおよびアイルランド連合王国が誕生 したのである。

※ スコットランドの自治拡大政策によって1999年にスコットランド議会は復活している。

アン女王(Queen Anne)

アン女王(Queen Anne)の肖像 1705年

画家 Michael Dahl

所蔵 National Portrait Gallery

アン・スチュアート(Anne Stuart)(1665年~1714年)

アン女王(Queen Anne of Great Britain) (在位:1702年~1707年)

1683年デンマーク・ノルウェー王フレデリク3世の次男ジョージ王子(George, Prince of Denmark and Norway)と結婚。

1702年の即位時、夫ジョージは女王の配偶者(王配、Prince Consort)扱い。ただし海軍総司令官の地位は与えられている。

※ ジョージは名誉革命時にウィリアム3世からカンバーランド公(Duke of Cumberland)に叙されている。

夫婦仲はよく、毎年のように妊娠(計17回妊娠)したが、死産6回。流産6回、先天異常を抱えて11歳まで成長した子もいたが計5人病没。それ故、 即位前から後継者問題 が起きていた。

女王が好んだブランデーと女王の名前「アン(Anne)」の愛称である「ナン(Nan)」が組み合わされてアン女王はブランデー・ナン( Brandy Nan)とも呼ばれる。

ブランデーの飲みすぎ?極度の肥満で車イス生活だったとか。

アンの友人の件で姉のメアリー2世と仲たがい。女王の死後ウィリアム3世と和解している。

ステュアート家の後継者

先の後継者問題であるが、 ステュアート家の血脈でプロテスタント信者の唯一としてソフィア(Sophia) (ハノーファー選帝侯エルンスト・アウグスト妃ゾフィー)が次の候補とされた。

※ 母エリザベスがイングランド王ジェームズ1世の長女でチャールズ1世の姉 。

母エリーザベト(エリザベス)。父がプファルツ選帝侯兼ボヘミア王フリードリヒ5世。その五女。

ゾフィー・フォン・デア・プファルツ(Sophie von der Pfalz)(1630年~1714年) 。

嫁ぎ先、ハノーファー選帝侯(Electorate of Hanover)エルンスト・アウグスト (Ernst August)(1629年~1698年)の妃としては ゾフィー・フォン・ハノーファー(Sophie von Hannover)

1701年、王位継承法で正式にソフィア及びその子孫のみを継承者と決定 。

この時点ではまだ連合王国。1707年にグレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)になる。

1714年アン女王に先立ち6月に ソフィアが逝去していた事からその長男ハノーファー選帝侯 (Electorate of Hanover)ゲオルク・ルートヴィヒ(Georg Ludwig)(1660年~1727年)が次代グレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)の王として迎えられ、ジョージ1世(George I of Great Britain)として即位する 事になる。

だから彼にも肩書が2つある。

ハノーファー選帝侯 (在位:1698年~1727年)

ウェストミンスター(Westminster)

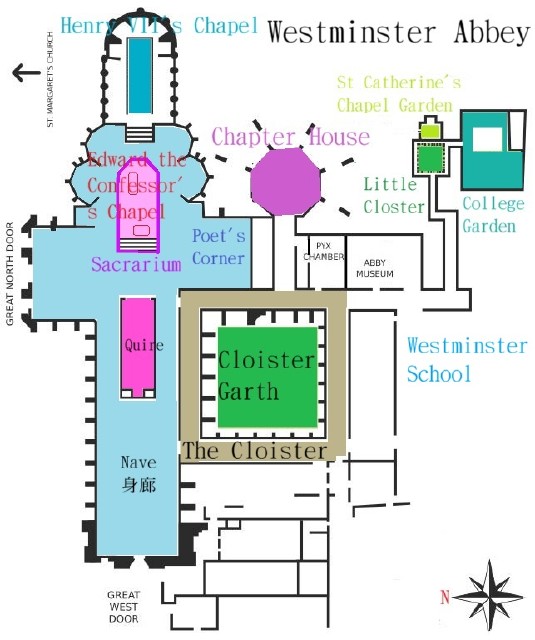

ウェストミンスター(Westminster)とは「 西の修道院付属教会堂」を意味する 現在のウェストミンスター寺院周辺の地域の事です。

敷地内にはウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)や聖マーガレット教会(The Anglican church of St Margaret, Westminster)、ウェストミンスター・スクール(Westminster School)、修道院などがある。

スクールの中庭も必見。

円の部分が主な撮影場所です。

セント・マーガレット教会(The Anglican church of St Margaret, Westminster)

ウエストミンスター宮殿前のパーラメント・スクエア(Parliament Square)にセント・マーガレット教会とウェストミンスター寺院が並んで建っている。丁度塔の後ろに重なってエリザベス・タワー(通称Big Ben)が建っている。

セント・マーガレット教会(The Anglican church of St Margaret, Westminster)

起源は12世紀に遡る。ベネディクト会( Benedictine Order)の修道士が建てた元はカトリックの教会。(現在はイングランド国教会)Anglican churchである。

ヘンリー8世の時代にイングランドが国教会になった時、カトリックのベネディクト会は解散したらしい。

1614年、 ジェームズ1世(James I)の治世 にウェストミンスター宮殿の教区教会となった。

教会は上流階級の結婚式場としても使われている 。

ウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)

左に見切れているのがSt Margaret church。そのさらに後方にはBig Benも見える。

アングロサクソン人からケルト人の王国に

現在のイングランド王家の歴史はノルマン・コンクェスト(Norman Conquest)から始まってい る。

5世紀頃、ゲルマン民族の大移動の時代、北方系のデーン人の到来により圧迫され、 現在のデンマーク南部と北ドイツとから、ブリテン島の東南部へ移住してきたのがアングル人 (Angle)、サクソン人 (Saxon)、ジュート人 (Jutes)という3つのゲルマン系部族 である。

彼らはゲルマン語派でも北ゲルマン語に属する民族で、まとめて アングロ・サクソン人(Anglo-Saxons)と呼称 されている。

そんなブリテン島に、今度は北フランスからケルト語派の支配者がやってきたのである。

★ゲルマン語派民族の王朝からケルト語派民族の王朝に変わったからConquest(征服)の語彙が使用されている 。

1066年、ヘイスティングズの戦い(Battle of Hastings)でノルマン側が勝利。

ノルマン・コンクエスト(Norman Conquest)を果たしたのがノルマンディー公(ギョーム2世) (在位:1035年~1087年)である。

彼はイングランド王に即位してウィリアム1世(William I)(1028年頃~1087年)となる。

※ 初代ノルマンディー公ロロの末裔として、ギヨーム2世として1035年にノルマンディー公を継承していた。

★彼はノルマン人初のイングランド王として即位したからウィリアム征服王(William the Counqueror)とも呼ばれる 。

この辺りは以前「モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人」の中、「ノルマンディー公国(Duché de Normandie)の成立」で少し触れています。

リンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人

ウエストミンスターの主教会の聖堂内部の撮影は現在できません。(昔はできた)

The nave of Westminster Abbey(ウェストミンスター寺院の身廊)

ウィキメディアから写真を借りました。

Quire(クワイヤ)のあたりから撮影?

見えるのはQuire(クワイヤ)の仕切り壁? 1833年に建築された壁で左にはめ込まれているのがSir Isaac Newtonの記念碑。

The shrine of Edward the Confessor(エドワード証聖王の聖堂)ウィキメディアから写真を借りましたから名称はその通りに表記しました。

聖堂内Sacrarium (聖所)で特筆するのがEdward the Confessor's Chapel(エドワード懺悔王の礼拝室) です。

寺院の記録では1066年12月25日クリスマスの日、 ウイリアム征服王の戴冠式がウェストミンスター寺院(Westminster Abbey) 「エドワード懺悔王の礼拝室」で行われた事から、歴代の戴冠式が懺悔王の礼拝室で執り行われている。

また、この寺院は王室の結婚式、数々の国家行事も執り行われるイングランドの象徴的な教会である。

昔行った時はほとんど人もいなくて、夕刻にはガラガラで王墓を観て回っていた時に取り憑かれた?

霊に追いかけられてものすごく怖い思いをした事があった。タクシーである程度距離が離れるまで震えが止まらなかった。

それ以来怖くてロンドンには来たく無かったのだが、オリンピック後に来た時、あまりの観光客の多さに驚いた。もはや霊も姿を消した? 聖堂内は聖堂内におもえないほどの人でごったがえしていたから改めて写真見て、こうだったっけ? と思ってしまった。

Westminster Abbeyの正面右手の建物。

名称は不明であるが、ここから有料でウェストミンスター・スクール(Westminster School)や修道院のあるウェストミンスターのインナーに入れる。

Westminster The cloisters (回廊)

Cloister garth(回廊中庭)

もとは、ベネディクト会派の建てた修道院に隣接した回廊であった。

王室がカトリックからイングランド国教会に宗旨を変えた時に修道士はここを去った。

聖堂と修道院を挟む形にあるcloister(回廊)は修道院建築の特徴でもある。

The Chamber of the Pyx(ピクスの間)

教会に残る数少ない11世紀の部分で最古?

英国王室はこの部屋を宝物庫として貴重な銀や金だけでなく、非常に重要な外交政策文書や条約もこの部屋に保管していた時もあったらしい。

今はこの部屋そのものが歴史の遺物ですね。

Chapter House外観

聖堂に隣接するが直接つながってはいない。

Chapter House内部ドーム天井

Chapter Houseステンドグラス

St Catherine's Chapel Little Clostern(聖カタリナ礼拝堂・小さな回廊)

4世紀に信仰のために殉教したアレクサンドリアの聖カタリナに捧げられた礼拝堂。

14世紀に建立。

修道士たちの礼拝の場であったが、一時は教室や武器庫として使用され、19世紀に礼拝堂として本来に戻った。

St Catherine's Chapel Garden(聖カタリナ礼拝堂・ガーデン)

Westminster School(ウェストミンスター・スクール)

奥に見えるのがウェストミンスター寺院。その手前のレンガの建物がWestminster Schoolで、左に見えるゲートがスクールの広場につながっている。

ウェストミンスター・スクール(Westminster School)

正式名称は The Royal College of St. Peter at Westminster)

男子は7歳でアンダー・スクール13歳でシニア・スクールに入学。女子は16歳から入学。

おそらく当初は男子校のみ。

生徒数は約750人、約4分の1が敷地内の寮で生活。レベルは非常に高く、卒業生の約半数がオックスフォードやケンブリッジ大学に進学。英国トップの進学率を誇っていると言う。

College Garden前にあるのが学生寮らしい。

College Garden

College Garden

見える塔はウエストミンスター宮殿のビクトリア・タワー(Victoria Tower)

College Garden

「イングランド国教会と三王国の統合」おわり

「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回としてBack numberも入れておきます。

Back number

イングランド国教会と三王国の統合3 名誉革命

リンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古

リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク チューリップ狂騒曲

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防

リンク 大航海時代の静物画

リンク 焼物史 土器から青磁まで

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク

海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク

聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク

ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク

クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン