PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 歴史の旅

ラストにBack numberを追加しました。

やっと大航海時代に突入です。当初、ここが2回目くらいの予定でした

なんだかんだと深く掘りおこし過ぎた感もありますが、歴史は繋がっているので過去から段階的にやってきて良かったかも知れません。

私達が習ってきた世界史はポイントだけ。繋ぎの歴史が無いからいきなり展開?

いきなりその部分だけをクローズアップしても本当の意味は解らないと言う事がよく解ったからね。

さて、大航海の時代に入る前に過去ログを少しおさらいしつつ、大航海時代の道筋を簡略に説明。

激しく治安が悪くなった時代が数世紀。「暗黒の中世」と呼ばれる時代が到来する。

8世紀頃になると、自国の商船を守りながら護衛をして地中海交易に乗り出す港湾都市がイタリア半島から複数誕生する。それが「海洋共和国(Marine Republics)」 である。

海洋共和国は11世紀に始まった十字軍遠征の恩恵を受けてどこも最盛期を迎える。

聖地やパレスチナの十字軍国家に物資を運ぶと共に巡礼者を運んだからだ。

だが、十字軍特需による恩恵は聖地が再びイスラムの元に包囲されると一気に失われた。

彼らは時にイスラム商人とも取引したし、パレスチナや黒海の向こうから来る東洋の物産を仕入れては欧州に運んだ。

そんな 海洋共和国の中でも長きに渡り生き残ったのがジェノバとヴェネツィア である。

特に 両者の海運力は抜きん出ていた 。

やっと大航海時代に突入です。当初、ここが2回目くらいの予定でした

なんだかんだと深く掘りおこし過ぎた感もありますが、歴史は繋がっているので過去から段階的にやってきて良かったかも知れません。

私達が習ってきた世界史はポイントだけ。繋ぎの歴史が無いからいきなり展開?

いきなりその部分だけをクローズアップしても本当の意味は解らないと言う事がよく解ったからね。

さて、大航海の時代に入る前に過去ログを少しおさらいしつつ、大航海時代の道筋を簡略に説明。

「アジアと欧州を結ぶ交易路 」

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

ローマ帝国が衰退し、パレスチナや北アフリカがイスラムの勢力に塗りつぶされて行くと、もはやローマ帝国時代の地中海を中心とした華やかな交易は消滅していた。

しかも穏やかであった地中海もイスラムの海賊の狩り場となり地中海の島々ばかりか、フランスやイタリア南岸のキリスト教徒らの街は襲われ、人はさらわれ奴隷にされた。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

ローマ帝国が衰退し、パレスチナや北アフリカがイスラムの勢力に塗りつぶされて行くと、もはやローマ帝国時代の地中海を中心とした華やかな交易は消滅していた。

激しく治安が悪くなった時代が数世紀。「暗黒の中世」と呼ばれる時代が到来する。

8世紀頃になると、自国の商船を守りながら護衛をして地中海交易に乗り出す港湾都市がイタリア半島から複数誕生する。それが「海洋共和国(Marine Republics)」 である。

海洋共和国は11世紀に始まった十字軍遠征の恩恵を受けてどこも最盛期を迎える。

聖地やパレスチナの十字軍国家に物資を運ぶと共に巡礼者を運んだからだ。

だが、十字軍特需による恩恵は聖地が再びイスラムの元に包囲されると一気に失われた。

彼らは時にイスラム商人とも取引したし、パレスチナや黒海の向こうから来る東洋の物産を仕入れては欧州に運んだ。

そんな 海洋共和国の中でも長きに渡り生き残ったのがジェノバとヴェネツィア である。

特に 両者の海運力は抜きん出ていた 。

以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)」でも書いているが、

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

1453年、東ローマ(ビザンツ)帝国の帝都コンスタンティノポリスがオスマン帝国により陥落すると西側の交易事情は大きく変わった。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

1453年、東ローマ(ビザンツ)帝国の帝都コンスタンティノポリスがオスマン帝国により陥落すると西側の交易事情は大きく変わった。

ボスフォラス海峡がイスラム支配圏になると以前のように通れなくなり黒海に入れ無いと言う事はシルクロードで運ばれる東洋の物産も手に入らなくなる

・・と言う事だからだ。

※ シルクロードで運ばれた荷は黒海南岸の街で船に乗った。

※ シルクロードで運ばれた荷は黒海南岸の街で船に乗った。

西側諸国にとってコンスタンティノポリスを経由しない新たなルート開拓が急務

となった。

西側諸国にとってコンスタンティノポリスを経由しない新たなルート開拓が急務

となった。

もちろんイスラムと取引した海洋共和国はあったが、結果論として、 東洋を繋ぐ唯一のルートが閉ざされた事は大航海時代を迎える要因の一つとなったのは間違いない 。

同時にアドリア海の交易不振は急速に進んだのだろうと思われる。

その頃はパレスチナから北アフリカは完全にイスラム支配下にあり、地中海でさえ、イスラムの海賊が闊歩して安心して航海できない現実があったからだ。

ただ、 海洋共和国ヴェネツィアだけはイスラムと取引。かつジェノバを負かし、東地中海交易を独占する事になる。

※ レパントの海戦ではイスラムと戦ったヴェネツィアであるが海戦後(1573年)に再びイスラムと取引して交易を続けた。

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

もちろんイスラムと取引した海洋共和国はあったが、結果論として、 東洋を繋ぐ唯一のルートが閉ざされた事は大航海時代を迎える要因の一つとなったのは間違いない 。

同時にアドリア海の交易不振は急速に進んだのだろうと思われる。

その頃はパレスチナから北アフリカは完全にイスラム支配下にあり、地中海でさえ、イスラムの海賊が闊歩して安心して航海できない現実があったからだ。

ただ、 海洋共和国ヴェネツィアだけはイスラムと取引。かつジェノバを負かし、東地中海交易を独占する事になる。

※ レパントの海戦ではイスラムと戦ったヴェネツィアであるが海戦後(1573年)に再びイスラムと取引して交易を続けた。

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

ヴェネツィアの船は最後まで東地中海交易に特化。

ヴェネツィアの船は最後まで東地中海交易に特化。

1380年、キオッジャの戦い(Battaglia di Chioggia)に負けたジェノバは1381年のトリノ講和会議で完全に利権を失ったから、結果、 東洋貿易においては、最終的に黒海の制海権を全て ヴェネツィアが 独占する。

1380年、キオッジャの戦い(Battaglia di Chioggia)に負けたジェノバは1381年のトリノ講和会議で完全に利権を失ったから、結果、 東洋貿易においては、最終的に黒海の制海権を全て ヴェネツィアが 独占する。

他方、ジェノバは生き残りをかけて新たな道を模索せざるおえなくなった。

そもそもヴェネツィアは交易による関税が主な収益であったから貿易一筋的な所があった。

対してジェノバは当初からローマ教皇の為に働き、見返りに利権を受けたり植民都市を得て利益をあげていた。

※ イスラムの勢力拡大と共にたくさんあったジェノバの植民都市も次々失われていた。

地中海での交易の限界?

地中海での交易の限界?

負けたジェノバは地中海交易に見切りを付け新たな商機を求め外洋に絶えられる船を造作して北海への航路を開拓。

ジェノバはジブラルタル海峡(Strait of Gibraltar)を越えて北にルートを取りハンザ同盟で栄えていたフランドルのブルージュへ定期航路を持つ。

売れ筋の高額商品であるフランドルのタペストリーはポルトガル王女の嫁ぎ先の品だ。ポルトガルはそれらを独占して仕入れていたのでポルトガルとジェノバの関係は深くなる。

多くのイタリア人がポルトガルの港に移住してきたそうだ。

そこでは 西への商路拡大と共に神聖ローマ皇帝カール5世(1500年~1558年)のガレー船を請け負ったり、スペインと同盟を結んだ事など紹介しているが、それ以前の14世紀以来、ジェノバはポルトガルの海洋進出にも力を貸していた のである。

つまり、ジェノバは海運国としてのノウハウを輸出。また資金の貸し付け業もしていた。

海運国なので当然造船技術はある。ヴェネツィアもたくさん船を造って売っていたが、 ジェノバは造船だけでなく、航海士の育成の為の学校もあり、船も人(航海士)も航海技術も、また精度の高い海図なども早くから輸出していた 。

1317年にはポルトガル王はジェノバの商人をリクルートして商売や海運を学ぶと、その100年後には有数の海運国にのし上げている。

1317年にはポルトガル王はジェノバの商人をリクルートして商売や海運を学ぶと、その100年後には有数の海運国にのし上げている。

ポルトガルが海洋国家になる一歩は間違いなくジェノバのおかげであった。

今回写真はポルトガル関連、セウタ(Ceuta)が多めです。

かつてポルトガルのエンリケ王子が侵攻して得た北アフリカのセウタは、ある意味大航海時代を迎える要因の一つになったのではないか? セウタ侵攻の意味も含めてエンリケ王子の紹介をします。

ところで、セウタは現在スペインの所領になっています。

そもそもヴェネツィアは交易による関税が主な収益であったから貿易一筋的な所があった。

対してジェノバは当初からローマ教皇の為に働き、見返りに利権を受けたり植民都市を得て利益をあげていた。

※ イスラムの勢力拡大と共にたくさんあったジェノバの植民都市も次々失われていた。

負けたジェノバは地中海交易に見切りを付け新たな商機を求め外洋に絶えられる船を造作して北海への航路を開拓。

ジェノバはジブラルタル海峡(Strait of Gibraltar)を越えて北にルートを取りハンザ同盟で栄えていたフランドルのブルージュへ定期航路を持つ。

売れ筋の高額商品であるフランドルのタペストリーはポルトガル王女の嫁ぎ先の品だ。ポルトガルはそれらを独占して仕入れていたのでポルトガルとジェノバの関係は深くなる。

多くのイタリア人がポルトガルの港に移住してきたそうだ。

以前、「アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊」の中でヴェネツィアに地中海交易を取られた後のジェノバを紹介している。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

そこでは 西への商路拡大と共に神聖ローマ皇帝カール5世(1500年~1558年)のガレー船を請け負ったり、スペインと同盟を結んだ事など紹介しているが、それ以前の14世紀以来、ジェノバはポルトガルの海洋進出にも力を貸していた のである。

つまり、ジェノバは海運国としてのノウハウを輸出。また資金の貸し付け業もしていた。

海運国なので当然造船技術はある。ヴェネツィアもたくさん船を造って売っていたが、 ジェノバは造船だけでなく、航海士の育成の為の学校もあり、船も人(航海士)も航海技術も、また精度の高い海図なども早くから輸出していた 。

ポルトガルが海洋国家になる一歩は間違いなくジェノバのおかげであった。

今回写真はポルトガル関連、セウタ(Ceuta)が多めです。

かつてポルトガルのエンリケ王子が侵攻して得た北アフリカのセウタは、ある意味大航海時代を迎える要因の一つになったのではないか? セウタ侵攻の意味も含めてエンリケ王子の紹介をします。

ところで、セウタは現在スペインの所領になっています。

アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

大航海の前章

発見のモニュメント(Padrão dos Descobrimentos)

ベレンの塔(Tower of Belém)

ジェロニモス修道院(Mosteiro dos Jerónimos)

バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)の石棺

インド航路発見のの探検隊

イベリア半島のレコンキスタ(Reconquista)

海洋王国ポルトガルの誕生

長子制度と3つの騎士団

ポルトガルの海外進出、セウタ(Ceuta)征服

モンテハチョの要塞(The Fortress of Mount Hacho)

セウタの王室城壁(The Royal Walls of Ceuta)

セウタ十字軍?

サンフェリペ壕(Moat of San Felipe)

大西洋上の船舶寄港地と植民地

大航海の前章

海図を書き換え地球が丸かった事を証明したのは ジェノバでもベネツィアでもなく ポルトガルとスペインなのである。

新たな海洋国家の出現による海洋交易の 主役の変更はイベリア半島で起きていたレコンキスタ(Reconquista)に大きく関係していた。 (後で詳しく紹介)

ポルトガルは先に紹介したよう1400年初頭にはすでに海運国となっていたが、これもレコンキスタと無縁ではない。

アラゴン・カステーリャ連合(後のスペイン帝国)はイベリアに残っていた最後のイスラムの国(グラナダ王国)を陥落した。その1492年以降、本格的に海事に参戦する事になる。

コロンブスにGo sign を出したのはカスティーリャの女王イサベル1世(Isabel I de Castilla) だったのである。

コロンブスおかげでスペイン帝国(カステーリャ王国)は新たな海洋国として仲間入りする。

※ イサベル1世の夫はアラゴン王でありカスティーリャ王でもある。

※ 世界史では、1492年のグラナダ王国陥落以降をスペイン帝国と呼ぶ。

コロンブスの功績でスペインは新地を発見し、 スペイン帝国は多くの植民地と富を手にする 事になる。「太陽の沈まない国」と形容されるほどに・・。

但し、スペイン帝国と言えど、海運はカステーリャ王国が独占したし、資金は借りていたので全ての利益を手にしたわけではなかった事も判明。(後で詳しく紹介)

イスラム商人を介さず、 何とか直接仕入れができないか? 北アフリカの探検隊も出している。

当然、船も変った。 海洋を越える長距離の航行できる船体の開発が必要不可欠だった からだ。

とりわけエンリケ航海王子の貢献は大きい。

ポルトガル南部のザグレスに航海学校を設立。そこでは船の造作、航路の開拓から海図の作成もしたし、天文台を置いて星の観測も余念なくした。

実際に船を出して、少しずつ航海図を書き足して道を開いたボルトガル。エンリケ王子が求めなければできなかった事だ。

エンリケ王子がなぜ海洋越えをめざしたのか?

そこにも複数の理由が存在するが、大きくはポルトガルと言う国の立地からの領有地の拡大と収益問題につきる だろう。

それは1415年、セウタ(Ceuta)攻略の根底にもある。北アフリカを押さえ、インドとの交易につなげる事が最大の目的であった。

セウタ侵攻には北アフリカのレコンキスタと言う側面も確かにあった。だが、セウタ侵攻に経費がかかった上にそれ以上広げられなかったし、維持費もかかった。諸侯に与える報酬も無しではすまされない。

そして、1434年、ポルトガルがボジャドール岬(Cape Bojador)を越えた時、道は開けた。

カナリア諸島 ついでに マデーラ諸島とアソーレス諸島を発見しポルトガルは植民地を得た。

※ カナリア諸島の利権は当初は個人。後にスペインが参入 。(1479年最終決着)

ポルトガルは海を越えて領地を求め続けたのである。

むろん、そこには未知に対する多大な好奇心もあったであろう。

伝説ではボジャドール岬より先に世界は無いはずであったから、船乗りにとって越えられない壁であった。 ボジャドール岬越えの衝撃は、大航海時代の本格的スタートとなる。

※ ボジャドール岬はカナリア諸島南東240km現在の西サハラ海岸にある。

それまで、地球が球体で在ることを皆知らなかった。

ボジャドール岬を越えた船はどこまでも進み新地を見付けた。

※ ポルトガルは1488年にはアフリカ大陸南端の喜望峰まで到達する。

1494年、トルデシリャス条約が締結される。これから獲得するであろう西の領土をスペインが、東の領土をポルトガルが得る事を教皇が認めた裁定 だ。

カナリア諸島 ついでに マデーラ諸島とアソーレス諸島を発見しポルトガルは植民地を得た。

※ カナリア諸島の利権は当初は個人。後にスペインが参入 。(1479年最終決着)

ポルトガルは海を越えて領地を求め続けたのである。

むろん、そこには未知に対する多大な好奇心もあったであろう。

伝説ではボジャドール岬より先に世界は無いはずであったから、船乗りにとって越えられない壁であった。 ボジャドール岬越えの衝撃は、大航海時代の本格的スタートとなる。

※ ボジャドール岬はカナリア諸島南東240km現在の西サハラ海岸にある。

それまで、地球が球体で在ることを皆知らなかった。

ボジャドール岬を越えた船はどこまでも進み新地を見付けた。

※ ポルトガルは1488年にはアフリカ大陸南端の喜望峰まで到達する。

1494年、トルデシリャス条約が締結される。これから獲得するであろう西の領土をスペインが、東の領土をポルトガルが得る事を教皇が認めた裁定 だ。

地球が丸い事が解ると、裏側にも協定線ができた。(サラゴサ条約)

先住民がそこにいようと、世界の未発見の土地は、 先に見付けた国が権利を有するとローマ教皇が裁定したから、我先にと大航海の競争が始まった

のである。

先住民がそこにいようと、世界の未発見の土地は、 先に見付けた国が権利を有するとローマ教皇が裁定したから、我先にと大航海の競争が始まった

のである。

ポルトガル、リスボン、ベレン地区

発見のモニュメント(Padrão dos Descobrimentos) 東側

先端に立つのがエンリケ航海王子(Prince Henry the Navigator)(1394年~1460年)。

手には大航海の為に制作されたカラベル船(Caravel)の模型を持っている。

※ カラベル船はポルトガルとスペインの探検家らに愛用された船。

次がアルフォンソ5世(Afonso V)(1432年~1481年)

その次がヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)

騎士がいて、その次にブラジル発見者、その次がマゼランらしい。

モニュメント西側

発見のモニュメントは後ろから見ると十字になっていて、さらに十字架がデザインされている。

これは騎士団の意味があるらしい。

そう言えばエンリケ王子はキリスト教騎士団(前身はテンプル騎士団)のマスターであった。

モニュメントの手前、モザイクで描かれた方位図中心の世界地図に各地の発見年号が記されている。

上空からの撮影なのでウィキメディアから借りました。

ベレンの塔(Tower of Belém)

サン・ヴィセンテ(San Vicente)が正式名称で、リスボンの守護神の名前らしい。

もともとエンリケの時代には川の中にあったと言うサン・ヴィセンテ(San Vicente)要塞。テージョ川を航行する船の検問を行っていた。

1515年~1521年にかけて ヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)のインド航路発見(1498年)を記念してポルトガル王マヌエル1世(Manuel )(1469年~1521年)により再建されたもの である。

※ ヴァスコ・ダ・ガマは、ここから航海に出た。

とは言え、当時 リスボンの港には海賊が多発していて、 リスボン防衛とテージョ川に出入りする船の監視が目的での再建であったから、全てのコーナーに 守備の塔や砲台が備えられている。

五層式の建物で、3~5階は王族の居室。 東洋からの帰国船の謁見にも使われた。

塔の下は塩の満ち引きを利用した水牢(すいろう)になっていたと言う。

1983年に「リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔」合わせて ユネスコの世界文化遺産に登録 されている。

共に マヌエル様式(Manueline style)と言われる装飾の用いられた特徴的建築 故と思われる。

ポルトガルでの後期ゴシックに入るようだが、 航海事業の拡大による文化の影響か? 非常に多文化の要素が組み込まれた特殊性はマヌエル王の時代の特徴 らしい。

レコンキスタ後のスペインやポルトガルでは残留イスラム教徒(ムデハル)らの職人によるイスラム的な建築様式が生まれている。それにさらに複数の要素が組み込まれたもの?

小国ポルトガルには分不相応の大冒険を国家が特に王が推進しての出航であった 。

ところで、経験豊富な航海士候補が複数いる中で、 なぜヴァスコ・ダ・ガマ兄弟に決定したのか? は不明。

ヴァスコ・ダ・ガマ第1回航路

ウィキメディアより借りてきました。(Indiaは足しました)

喜望峰に到達するまでに、ヴァスコ・ダ・ガマは大西洋のセントヘレナ島まで流されている。無駄に航行しているのでその距離は赤道の距離(40,075km)より長かったそうだ。

※ 南アフリカのモッセルベイ(Mossel Bay)で補給船? が沈没している。

インド航路発見の為の探検隊

イベリア半島のレコンキスタ(Reconquista)

ポルトガルやスぺイン帝国が海洋の先に目を向けたのはイベリア半島内でのレコンキスタが完了し、イスラムとの戦いが終結した事に起因する。

レコンキスタ(Reconquista)とは何か? の解説を入れました

イベリア半島を西ゴート王国(Regnum Visigothorum)(415年~711年)が支配していた時代、レカレド1世(RecaredoⅠ)(559年頃?~ 601年)(在位:586年~601年)王の時にキリスト教国となった。(589年)

が、 711年にイスラムのウマイヤ朝がイベリア半島を侵略し、西ゴート王国は滅亡する。

この時、イベリア半島はイスラムの勢力下に置かれた。

以降、 イベリア半島をキリスト教の地に取り戻すべく戦いが始まる。キリスト教徒による再征服活動(戦い) がレコンキスタ(Reconquista)である。

以降、 イベリア半島をキリスト教の地に取り戻すべく戦いが始まる。キリスト教徒による再征服活動(戦い) がレコンキスタ(Reconquista)である。

北に逃れた西ゴート王国の貴族Pelayoがイベリア半島北部にアストゥリアス王国(Reinu d'Asturie)(718年~910年)を建国して抵抗をみせた。

キリスト教徒による奪還の為の抵抗戦、レコンキスタ(Reconquista)はこの時を開始とするらしい。

※ アストゥリアス王国は、後に国名をレオン王国(Reino de León)(910年~1252年)に改名。

終わりは? 再征服するまでを指すので、それは グラナダ( Granada)王国 陥落。ナスル朝の滅亡1492年までのスパンが該当 とされる。

ポルトガル、リスボン、ベレン地区

発見のモニュメント(Padrão dos Descobrimentos) 東側

キャラベル船の船首をモチーフにした大航海時代を記念したモニュメントで1940年にポルトガルで開催された国際博覧会の為に制作された。高さ52m。

その後1960年にエンリケ航海王子没後500年の記念の時にコンクリートで造り直しされている。

モニュメントの東側

モニュメントの東側

先端に立つのがエンリケ航海王子(Prince Henry the Navigator)(1394年~1460年)。

手には大航海の為に制作されたカラベル船(Caravel)の模型を持っている。

※ カラベル船はポルトガルとスペインの探検家らに愛用された船。

次がアルフォンソ5世(Afonso V)(1432年~1481年)

その次がヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)

騎士がいて、その次にブラジル発見者、その次がマゼランらしい。

モニュメント西側

探検家、芸術家、科学者、地図制作者、宣教師などモニュメントは西側と東側合わせて30人。

左から兄ペドロ(Pedro de Portugal)(1392年~1449年)

エンリケの母でジョアン1世の妃フィリパ(Philippa of Lancaste)(1359年~1415年)

右の巻物を持っているのがルイス・ヴァス・デ・カモンイス(Luís Vaz de Camões)(1524年頃~1580年)。作家で航海に同行して「ウズ・ルジアダス(Os Lusiadas)」を執筆。それはポルトガルの大航海における栄光の記録を叙事詩で壮大に描いた作品らしい。

左から兄ペドロ(Pedro de Portugal)(1392年~1449年)

エンリケの母でジョアン1世の妃フィリパ(Philippa of Lancaste)(1359年~1415年)

右の巻物を持っているのがルイス・ヴァス・デ・カモンイス(Luís Vaz de Camões)(1524年頃~1580年)。作家で航海に同行して「ウズ・ルジアダス(Os Lusiadas)」を執筆。それはポルトガルの大航海における栄光の記録を叙事詩で壮大に描いた作品らしい。

発見のモニュメントは後ろから見ると十字になっていて、さらに十字架がデザインされている。

これは騎士団の意味があるらしい。

そう言えばエンリケ王子はキリスト教騎士団(前身はテンプル騎士団)のマスターであった。

モニュメントの手前、モザイクで描かれた方位図中心の世界地図に各地の発見年号が記されている。

上空からの撮影なのでウィキメディアから借りました。

ベレンの塔(Tower of Belém)

サン・ヴィセンテ(San Vicente)が正式名称で、リスボンの守護神の名前らしい。

もともとエンリケの時代には川の中にあったと言うサン・ヴィセンテ(San Vicente)要塞。テージョ川を航行する船の検問を行っていた。

1515年~1521年にかけて ヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)のインド航路発見(1498年)を記念してポルトガル王マヌエル1世(Manuel )(1469年~1521年)により再建されたもの である。

※ ヴァスコ・ダ・ガマは、ここから航海に出た。

とは言え、当時 リスボンの港には海賊が多発していて、 リスボン防衛とテージョ川に出入りする船の監視が目的での再建であったから、全てのコーナーに 守備の塔や砲台が備えられている。

五層式の建物で、3~5階は王族の居室。 東洋からの帰国船の謁見にも使われた。

塔の下は塩の満ち引きを利用した水牢(すいろう)になっていたと言う。

1983年に「リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔」合わせて ユネスコの世界文化遺産に登録 されている。

共に マヌエル様式(Manueline style)と言われる装飾の用いられた特徴的建築 故と思われる。

ポルトガルでの後期ゴシックに入るようだが、 航海事業の拡大による文化の影響か? 非常に多文化の要素が組み込まれた特殊性はマヌエル王の時代の特徴 らしい。

レコンキスタ後のスペインやポルトガルでは残留イスラム教徒(ムデハル)らの職人によるイスラム的な建築様式が生まれている。それにさらに複数の要素が組み込まれたもの?

ジェロニモス修道院(Mosteiro dos Jerónimos)

ポルトガルの大航海時代の最盛期の王マヌエル1世(Manuel I)(1469年~1521年)によって着工(1502年)された。

こちらは エンリケ航海王子の偉業を称えての建立らしいが、こちらも建築資金もまたバスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)が道を開いたインド航路によりもたらされた富が活用されている。

発見のモニュメントの所から撮影した写真。全景を入れるのは遠くないと無理。

中央から左が修道院の回廊で、現在は国立考古学博物館になっている。塔は教会の尖塔で、そこから右が修道院付属? のサンタマリア・デ・ベレン教会(Igreja de Santa Maria de Belém)である。

下の写真はウィキメディァからかりました。手前が教会。

ジェロニモス修道院に隣接するサンタマリア・デ・ベレン教会(Igreja de Santa Maria de Belém)

こちらもマヌエル様式と呼ばれる特徴的な装飾が見所。

大部分は1511年にできていてたものの王の逝去など時世もあり、最終的に完成するまで300年かかったと言う。

不思議なゴシック。独特な柱。

正確にはジェロニモス修道院に隣接するサンタマリア・デ・ベレン教会(Igreja de Santa Maria de Belém)です。

バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)の石棺

ここには バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)の石棺が置かれている。

こちらは エンリケ航海王子の偉業を称えての建立らしいが、こちらも建築資金もまたバスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)が道を開いたインド航路によりもたらされた富が活用されている。

発見のモニュメントの所から撮影した写真。全景を入れるのは遠くないと無理。

中央から左が修道院の回廊で、現在は国立考古学博物館になっている。塔は教会の尖塔で、そこから右が修道院付属? のサンタマリア・デ・ベレン教会(Igreja de Santa Maria de Belém)である。

下の写真はウィキメディァからかりました。手前が教会。

ジェロニモス修道院に隣接するサンタマリア・デ・ベレン教会(Igreja de Santa Maria de Belém)

こちらもマヌエル様式と呼ばれる特徴的な装飾が見所。

大部分は1511年にできていてたものの王の逝去など時世もあり、最終的に完成するまで300年かかったと言う。

不思議なゴシック。独特な柱。

正確にはジェロニモス修道院に隣接するサンタマリア・デ・ベレン教会(Igreja de Santa Maria de Belém)です。

バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)の石棺

ここには バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)の石棺が置かれている。

石棺は棺を納めるサルコファガス(sarcophagus)。つまり外容器。

彼はインドで亡くなり、ポルトガルに戻りヴィディゲイラ(Vidigueira)で一度埋葬され、後にジェロニモス修道院に移動されたと言う。

写りの良い方の石棺の写真にオーブ(orb)が現れていたのでこちらにしました。

王族や貴族にしか与えられないドン(Dom)の称号と年金を与えられた。つまりポルトガル貴族の仲間入りである。

ポルトガル領インドの副王及び、航海士ヴァスコ・ダ・ガマの肖像

ウィキメディアより借りてきました。

第一回航海の後、シネスの土地(town of Sines)を王より与えられたが、これには問題が起きた。

ヴァスコ・ダ・ガマはサンティアゴ騎士団の1人であったが、シネス(Sines)がサンティアゴ騎士団の領地であった事からもめたらしい。その為にキリスト騎士団に移籍?

石棺は棺を納めるサルコファガス(sarcophagus)。つまり外容器。

彼はインドで亡くなり、ポルトガルに戻りヴィディゲイラ(Vidigueira)で一度埋葬され、後にジェロニモス修道院に移動されたと言う。

写りの良い方の石棺の写真にオーブ(orb)が現れていたのでこちらにしました。

王族や貴族にしか与えられないドン(Dom)の称号と年金を与えられた。つまりポルトガル貴族の仲間入りである。

ポルトガル領インドの副王及び、航海士ヴァスコ・ダ・ガマの肖像

ウィキメディアより借りてきました。

第一回航海の後、シネスの土地(town of Sines)を王より与えられたが、これには問題が起きた。

ヴァスコ・ダ・ガマはサンティアゴ騎士団の1人であったが、シネス(Sines)がサンティアゴ騎士団の領地であった事からもめたらしい。その為にキリスト騎士団に移籍?

1519年にはヴィディゲイラとフラデスの町が与えられ、今度はヴィディゲイラ伯爵の称号を与えられた。

1497年、リスボン港からヴァスコ・ダ・ガマ、インドへ出発 の絵画

ウィキメディアから借りました。

画家 Roque Gameiro(1864年~1935年) 1900年画

リスボンのまさにベレンの塔の辺りから乗船し、出発した。

1497年、リスボン港からヴァスコ・ダ・ガマ、インドへ出発 の絵画

ウィキメディアから借りました。

画家 Roque Gameiro(1864年~1935年) 1900年画

リスボンのまさにベレンの塔の辺りから乗船し、出発した。

すでにジョアン2世は亡くなりりマヌエル王が次代を継いでいた。

反対派も多い中、 インド航路開拓のGo Signをマヌエル王

(1469年~1521年)

は決断。

反対派も多い中、 インド航路開拓のGo Signをマヌエル王

(1469年~1521年)

は決断。

これは国が立案しての計画。ヴァスコ・ダ・ガマ (1460年頃~1524年) には4隻の船と170名の乗員が与えられた。

ヴァスコ・ダ・ガマの サン・ガブリエル(San Gabriel) 船は178tのキャラック(Carrack)船。

これは国が立案しての計画。ヴァスコ・ダ・ガマ (1460年頃~1524年) には4隻の船と170名の乗員が与えられた。

ヴァスコ・ダ・ガマの サン・ガブリエル(San Gabriel) 船は178tのキャラック(Carrack)船。

全長27 m、幅8.5 m、喫水2.3 m、帆372 m

新造されたキャラック船(Carrack)2隻には ヴァスコ・ダ・ガマと彼の兄が乗り、少し小さいキャラベル船

(Caravel)

と補給船の4隻。(

帰還したのは2隻55名)

小国ポルトガルには分不相応の大冒険を国家が特に王が推進しての出航であった 。

ところで、経験豊富な航海士候補が複数いる中で、 なぜヴァスコ・ダ・ガマ兄弟に決定したのか? は不明。

ヴァスコ・ダ・ガマ第1回航路

ウィキメディアより借りてきました。(Indiaは足しました)

喜望峰に到達するまでに、ヴァスコ・ダ・ガマは大西洋のセントヘレナ島まで流されている。無駄に航行しているのでその距離は赤道の距離(40,075km)より長かったそうだ。

※ 南アフリカのモッセルベイ(Mossel Bay)で補給船? が沈没している。

インド航路発見の為の探検隊

ところで、 中東からもたらされる香油や、アジア方面からもたらされる香辛料の生産地を西側の人間は知らなかった

。それはアラブ人が秘密にしていたからだ。

いわゆる東洋貿易がヴェネツィアの独占となり、アラブ人から仕入れるにしても値段は非常に高かったから、産地が解れば直接出向いて取引したいと思うのは最もな話し。

ポルトガル王 ジョアン2世(João II)(1455年~1495年)は中東に探りの探検隊を出していた。

いわゆる東洋貿易がヴェネツィアの独占となり、アラブ人から仕入れるにしても値段は非常に高かったから、産地が解れば直接出向いて取引したいと思うのは最もな話し。

ポルトガル王 ジョアン2世(João II)(1455年~1495年)は中東に探りの探検隊を出していた。

地中海からロードス島経由でアレクサンドリアへ、コビリャン(Covilhã)(1450年頃~1525年頃)とアフォンソ・デ・パイパの2つの隊。

目的はアラブ人が仕入れているインドの香辛料の市場の特定? そして当時話題になっていた異国のどこかにいるキリスト教徒の王(プレスター・ジョン・ Prester John)を捜す事。

目的はアラブ人が仕入れているインドの香辛料の市場の特定? そして当時話題になっていた異国のどこかにいるキリスト教徒の王(プレスター・ジョン・ Prester John)を捜す事。

また、 船でアフリカ大陸を南下して進むコースの探検にはバルトロメウ・ディアス(Bartolomeu Dias de Novais)(1450年頃~1500年)を向かわせた。

彼は1488年、ヨーロッパ人として初めて喜望峰に到達 。これもまたインド航路開拓の1つとなった。

因みにディアスは遭難して偶然発見した経緯から「嵐の岬」 と報告したらしい。喜望峰と命名されたのは、これから先に可能性が秘められていると言う希望?とか喜びかららしい。

また、 船でアフリカ大陸を南下して進むコースの探検にはバルトロメウ・ディアス(Bartolomeu Dias de Novais)(1450年頃~1500年)を向かわせた。

彼は1488年、ヨーロッパ人として初めて喜望峰に到達 。これもまたインド航路開拓の1つとなった。

因みにディアスは遭難して偶然発見した経緯から「嵐の岬」 と報告したらしい。喜望峰と命名されたのは、これから先に可能性が秘められていると言う希望?とか喜びかららしい。

1488年、コビリャン(Covilhã)(1450年頃~1525年頃)は船でさらにインドのカナールへ。パイパはエチオピア方面に向かうが、途中で客死。

コビリャンはインド南のマラバール海岸(Malabar Coast)でムスリムの動向を1年程観察。

コビリャンはインド南のマラバール海岸(Malabar Coast)でムスリムの動向を1年程観察。

彼らは2月にモンスーンを利用してペルシャ湾や紅海に船を出している事を知る。

彼らは2月にモンスーンを利用してペルシャ湾や紅海に船を出している事を知る。

またアフリカからインドへ渡る航路があるかを調査し、報告書を送っている。

コビリャンのこうした調査がインド航路の発見、すなわち航行可能な海図が描かれ、バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)の実際のインド航路発見に繋がるのである 。

因みにコビリャンは紅海からカイロに戻った所でパイパの死亡を聞く。パイパの代わりか? 彼もまたエチオピアへ向かう。それはジョアン2世からの指令で今度はプレスター・ジョンを捜す事にあった。コビリャンのこうした調査がインド航路の発見、すなわち航行可能な海図が描かれ、バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)の実際のインド航路発見に繋がるのである 。

コビリャンはムスリムに変装して旅を続け、エチオピアでコプト教会を発見。そこが伝説のキリストの王の国か?

コビリャンはそこの王に気に入られ? 帰国を許されず30年そこで過ごし亡くなった。

コビリャンはそこの王に気に入られ? 帰国を許されず30年そこで過ごし亡くなった。

イベリア半島のレコンキスタ(Reconquista)

ポルトガルやスぺイン帝国が海洋の先に目を向けたのはイベリア半島内でのレコンキスタが完了し、イスラムとの戦いが終結した事に起因する。

レコンキスタ(Reconquista)とは何か? の解説を入れました

イベリア半島を西ゴート王国(Regnum Visigothorum)(415年~711年)が支配していた時代、レカレド1世(RecaredoⅠ)(559年頃?~ 601年)(在位:586年~601年)王の時にキリスト教国となった。(589年)

が、 711年にイスラムのウマイヤ朝がイベリア半島を侵略し、西ゴート王国は滅亡する。

この時、イベリア半島はイスラムの勢力下に置かれた。

北に逃れた西ゴート王国の貴族Pelayoがイベリア半島北部にアストゥリアス王国(Reinu d'Asturie)(718年~910年)を建国して抵抗をみせた。

キリスト教徒による奪還の為の抵抗戦、レコンキスタ(Reconquista)はこの時を開始とするらしい。

※ アストゥリアス王国は、後に国名をレオン王国(Reino de León)(910年~1252年)に改名。

終わりは? 再征服するまでを指すので、それは グラナダ( Granada)王国 陥落。ナスル朝の滅亡1492年までのスパンが該当 とされる。

イベリア半島をオセロに例えてみよう。キリスト教徒を白、イスラム教徒を黒とする。

キリスト教国、西ゴート王国の滅亡した時点で9割は黒になった。

そこから再征服活動は開始。

グラナダ陥落は最後の黒のピースを白に変えた戦いである

グラナダ陥落は最後の黒のピースを白に変えた戦いである

。

イベリア半島を完全に白(キリスト教)の国に戻してレコンキスタは完了する。

但し、このキリスト教国は1国ではない。グラナダ攻略でスペインはポルトガルの介入を許さなかった。

だからポルトガルはジブラルタル海峡を押さえる意味もあり北アフリカのセウタを攻略した。

※ 北アフリカはまだイスラム教徒の世界。レコンキスタを北アフリカに広げたと解釈もできる。

因みに、レコンキスタの過程では、フランク王国のカール大帝も参戦している。

フランク軍は地中海側からも侵攻し801年にはバルセロナを攻略。865年、フランクはバルセロナ伯を置いて、カタルーニャを統治。 欧州の中からイスラムを追い出す事はキリスト教徒全員の願いであった。

以前ブルゴスの所でカスティーリャ 王国の騎士でレコンキスタの英勇エル・シド(El Cid)(1045年?~1099年)を紹介した事があるが、 キリスト教徒軍が本格的に巻き返しを始めるのは10世紀頃ではないか? と思う 。

リンク ブルゴス(Burgos)番外編 エル・シド

ちょうど十字軍が始まった頃で、欧州全体がイスラムに反撃を開始した頃、イベリア半島内部で再編が起き11世紀には複数の所領? 王国が確認できる。

13世紀半ばにはグラナダを残すのみとなっていたが、難攻不落のグラナダは最終的に1492年にやっと陥落。

13世紀半ばにはグラナダを残すのみとなっていたが、難攻不落のグラナダは最終的に1492年にやっと陥落。

その グラナダを陥落させたのはカスティーリャ王国(Reino de Castilla)(1035年~1715年)で、女王イサベル1世(Isabel I de Castilla)(1451年~1504年)(在位:1474年~1504年)の時 。戦場に出たのはアラゴン王の夫である。

因みに、コロンブスは自身の計画のスポンサーになってくれるようグラナダ陥落で気を良くした女王イサベル1世に願い出る。コロンブスは、インディアスを求め大西洋を越える航海に旅立つ許可をカステーリャ(スペイン帝国)で得たのである。

イベリア半島をオセロに例えてみよう。キリスト教徒を白、イスラム教徒を黒とする。

キリスト教国、西ゴート王国の滅亡した時点で9割は黒になった。

そこから再征服活動は開始。

。

イベリア半島を完全に白(キリスト教)の国に戻してレコンキスタは完了する。

但し、このキリスト教国は1国ではない。グラナダ攻略でスペインはポルトガルの介入を許さなかった。

だからポルトガルはジブラルタル海峡を押さえる意味もあり北アフリカのセウタを攻略した。

※ 北アフリカはまだイスラム教徒の世界。レコンキスタを北アフリカに広げたと解釈もできる。

因みに、レコンキスタの過程では、フランク王国のカール大帝も参戦している。

フランク軍は地中海側からも侵攻し801年にはバルセロナを攻略。865年、フランクはバルセロナ伯を置いて、カタルーニャを統治。 欧州の中からイスラムを追い出す事はキリスト教徒全員の願いであった。

以前ブルゴスの所でカスティーリャ 王国の騎士でレコンキスタの英勇エル・シド(El Cid)(1045年?~1099年)を紹介した事があるが、 キリスト教徒軍が本格的に巻き返しを始めるのは10世紀頃ではないか? と思う 。

リンク ブルゴス(Burgos)番外編 エル・シド

ちょうど十字軍が始まった頃で、欧州全体がイスラムに反撃を開始した頃、イベリア半島内部で再編が起き11世紀には複数の所領? 王国が確認できる。

その グラナダを陥落させたのはカスティーリャ王国(Reino de Castilla)(1035年~1715年)で、女王イサベル1世(Isabel I de Castilla)(1451年~1504年)(在位:1474年~1504年)の時 。戦場に出たのはアラゴン王の夫である。

因みに、コロンブスは自身の計画のスポンサーになってくれるようグラナダ陥落で気を良くした女王イサベル1世に願い出る。コロンブスは、インディアスを求め大西洋を越える航海に旅立つ許可をカステーリャ(スペイン帝国)で得たのである。

※ コロンブスの話しは次回改めて入れます。

海洋王国ポルトガルの誕生

「アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊」の中、「アルセナーレ(Arsenale)造船所と4th Crusade」の所でダンテの時代にはヴェネツィアのアルセナーレ造船所はすでにヨーロッパで最も重要な造船所となっていたと紹介したが、同じ頃、 海洋共和国ジェノバも自国造船していた。しかもジェノバには航海士育成の学校もあった のだ。

そしてそれら技術は早くからポルトガルの海事発展の為に貢献?

ポルトガルが海洋王国を目指したのは1317年頃、第6代ポルトガル王ディニス1世(Dinis I)(1261年~1325年)(在位:1279年~1325年)の時 である。

ディニス1世は経歴をみるとなかなか有能な人物だ。

地中海交易の中心は西に移動しつつあった。

ポルトガルの商船は 北はノルウェー、南はジブラルタル海峡を越えて北アフリカの港に 及んでいた。

オリエントやアフリカから香辛料、貴石、真珠、オリーブ、ワイン、ナツメヤシの実などを輸入し、北ヨーロッパに転売。

※ この頃、穀類不足も起きていたと言うのでパンやヘーゼルナッツ、果物も売った。

逆に イスラムにはフランドルのタペストリー(毛織物)、欧州産の馬、チーズ、バター、漁獲物、武器、木材、鋼(はがね)などを売ってもうけた。

※ マデーラ諸島とアソーレス諸島が植民地となると小麦、ワイン、染料など生産。それは西アフリカにも売った。

ポルトガルはジョアン1世の息子エンリケ航海王子の元で大航海時代の先陣を切る。

ポルトガルはジョアン1世の息子エンリケ航海王子の元で大航海時代の先陣を切る。

ポルトガル王家の勤勉さがポルトガル海運を育て、神聖ローマ皇帝の一翼であるスペイン帝国に対抗する海洋国家にまでのし上げたのだろう。

ポルトガル王家の勤勉さがポルトガル海運を育て、神聖ローマ皇帝の一翼であるスペイン帝国に対抗する海洋国家にまでのし上げたのだろう。

長子制度と3つの騎士団

ジョアン1世から始まるアヴィス王家(Avis royal family, Portugal)から、諸々、イングランド式が採用されている 。 貴族制度 もそうであるが、 長子相続制度 も息子のドゥアルテ1世の時には法律で制定されている。

※ 長子相続では、全ての財産を長子が総取りする。つまり次男以下に、財産はない。

海洋王国ポルトガルの誕生

「アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊」の中、「アルセナーレ(Arsenale)造船所と4th Crusade」の所でダンテの時代にはヴェネツィアのアルセナーレ造船所はすでにヨーロッパで最も重要な造船所となっていたと紹介したが、同じ頃、 海洋共和国ジェノバも自国造船していた。しかもジェノバには航海士育成の学校もあった のだ。

そしてそれら技術は早くからポルトガルの海事発展の為に貢献?

ポルトガルが海洋王国を目指したのは1317年頃、第6代ポルトガル王ディニス1世(Dinis I)(1261年~1325年)(在位:1279年~1325年)の時 である。

ディニス1世は経歴をみるとなかなか有能な人物だ。

王権強化の為、土地台帳を細かく作り貴族の領主裁判権を制限、逆に相続法を改定して貴族の、また聖職者の権力抑制した上で様々な事業も立ち上げ、大学も創設。ポルトガルと言う国の基礎を造っている。何より海運の発展に力を注いだ事は功績だ。

ディニス1世

はジェノバの商人を役職に就け、海運事業の発展に貢献させている

。

ディニス1世

はジェノバの商人を役職に就け、海運事業の発展に貢献させている

。

当初は有能な船長や航海士を引き抜いて、王室所用の帆船を指揮させ運営した。ジェノバとの関係はかなり密で ジェノバからの移住者には金融業者など銀行家もいた

。

海運事業が発展すれば商機は増えるからイタリア中の商家がポルトガルを目指した。

フィレンツェからは地中海貿易の商家バルディ家がポルトガル領内でも営業をした。

そうなると 信用制度や為替手形などの金融システムなどもポルトガルに持ち込まれる。

要するに ジェノバを中心としたイタリア人らの力によりポルトガルは急速に発展 して行く事になる。

要するに ジェノバを中心としたイタリア人らの力によりポルトガルは急速に発展 して行く事になる。

そもそもBackにはポルトガル王がいるのだ。王が商人を率いて事業を率先して行っているのだから商売は円滑に成功して行ったに違いない。

※ ポルトガルも領内に割と早く自国の造船所を持った。

※ ポルトガルも領内に割と早く自国の造船所を持った。

カスティーリャ王 ペドロ1世の庶子?

第10代ポルトガル王ジョアン1世(João I)(1357年~1433年)(在位:1385年~1433年)の時代にはポルトガルの港に400~500隻の船が出入りするほどの海洋王国になっていたと言う

。

カスティーリャ王 ペドロ1世の庶子?

第10代ポルトガル王ジョアン1世(João I)(1357年~1433年)(在位:1385年~1433年)の時代にはポルトガルの港に400~500隻の船が出入りするほどの海洋王国になっていたと言う

。

地中海交易の中心は西に移動しつつあった。

ポルトガルの商船は 北はノルウェー、南はジブラルタル海峡を越えて北アフリカの港に 及んでいた。

オリエントやアフリカから香辛料、貴石、真珠、オリーブ、ワイン、ナツメヤシの実などを輸入し、北ヨーロッパに転売。

※ この頃、穀類不足も起きていたと言うのでパンやヘーゼルナッツ、果物も売った。

逆に イスラムにはフランドルのタペストリー(毛織物)、欧州産の馬、チーズ、バター、漁獲物、武器、木材、鋼(はがね)などを売ってもうけた。

※ マデーラ諸島とアソーレス諸島が植民地となると小麦、ワイン、染料など生産。それは西アフリカにも売った。

ところで、 ジョアン1世はエンリケ航海王子の父

でもある。

以前「金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)」の所で紹介しているが、ジョアン1世とイングランドから嫁いできた王妃の元で子供達は男女に関係なく、 外国語、数学、科学を学び、政治学まで学んでいる。 あらゆる分野の高い教養が与えられたのだ。

以前「金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)」の所で紹介しているが、ジョアン1世とイングランドから嫁いできた王妃の元で子供達は男女に関係なく、 外国語、数学、科学を学び、政治学まで学んでいる。 あらゆる分野の高い教養が与えられたのだ。

つまり、この ジョアン1世の子息、子女は

かなり賢い王子、王女

なのである。

また、娘は当時欧州一の盛況をほこる ブルゴーニュのフィリップ善良公(Philippe le Bon)に嫁いだ イザベル・ド・ポルテュガル(Isabelle de Portugal)(1397年~1471年)

である

。彼女は英仏100年戦争の終結にも力を貸している。

※ フィリップ善良公(Philippe le Bon)・・フィリップ3世(Philippe III)(1396年~1467年)

欧州で人気の商品「フランドルの羊毛タペストリー」は娘のルートから仕入れられたと思われる。

※ リンク サンカントネール美術館 2 (フランドルのタペストリー 他)

※ リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)

欧州で人気の商品「フランドルの羊毛タペストリー」は娘のルートから仕入れられたと思われる。

※ リンク サンカントネール美術館 2 (フランドルのタペストリー 他)

※ リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)

長子制度と3つの騎士団

ジョアン1世から始まるアヴィス王家(Avis royal family, Portugal)から、諸々、イングランド式が採用されている 。 貴族制度 もそうであるが、 長子相続制度 も息子のドゥアルテ1世の時には法律で制定されている。

※ 長子相続では、全ての財産を長子が総取りする。つまり次男以下に、財産はない。

アヴィス王家では、子供達の位置と役割が子供の頃から分けられていたのだろう。

兄弟は兄を助け、長兄の死にあたり、次男と三男で長子の子供の摂政を務めている。(他王家では兄弟で争うのはザラだ。ここも争いが少なからずあったが収まっている。)

しかし、ジョアン1世は 長兄以外の子供らにも、それぞれ後に獲得した領地を分配し爵位を与え、そうでない場合は騎士のトップにしている。

長男 ドゥアルテ(Duarte I)(1391年~1438年) ポルトガル王 。

次男 ペドロ(Pedro)(1392年~1449年 ) コインブラ(Coimbra)公爵位 。

三男 エンリケ(Henrique)(1394年~1460年) ヴイセウ(Viseu)公爵位 と キリスト騎士団長(Military Order of Christ)マスター

四男 ジョアン(João)(1400年~1442年) サンティアゴ騎士団(Military Order of Santiago)マスタ ー

兄弟は兄を助け、長兄の死にあたり、次男と三男で長子の子供の摂政を務めている。(他王家では兄弟で争うのはザラだ。ここも争いが少なからずあったが収まっている。)

しかし、ジョアン1世は 長兄以外の子供らにも、それぞれ後に獲得した領地を分配し爵位を与え、そうでない場合は騎士のトップにしている。

長男 ドゥアルテ(Duarte I)(1391年~1438年) ポルトガル王 。

次男 ペドロ(Pedro)(1392年~1449年 ) コインブラ(Coimbra)公爵位 。

三男 エンリケ(Henrique)(1394年~1460年) ヴイセウ(Viseu)公爵位 と キリスト騎士団長(Military Order of Christ)マスター

四男 ジョアン(João)(1400年~1442年) サンティアゴ騎士団(Military Order of Santiago)マスタ ー

五男 フェエルナンド(Fernando)(1402年~1443年)

アヴィス騎士団(Military Order of Avis)マスター

驚くなかれ、 アヴィス王家には3つの騎士団のマスターが存在した

。

通常1国で一つあれば良いところ。それが3つの騎士団を有する王国なのである。

こうした財産もあったのでエンリケは当初の海洋航海船の研究費や調査試験航海、また北アフリカ探険など資金が出せたのである。

こうした財産もあったのでエンリケは当初の海洋航海船の研究費や調査試験航海、また北アフリカ探険など資金が出せたのである。

また、 エンリケ王子はセウタ最高責任者の任務と同時に海洋航海の調査船も指揮していた 事になる。

ポルトガルの海外進出、セウタ(Ceuta)征服

なぜ? エンリケ(Henrique)(1394年~1460年)王子が外洋に船を進めたのか?

結果論から見れば、それは新天地の獲得であった事は間違いない。が、最初の一歩は何だったのだろう?

研究施設まで持って、海図を造りながら、さらに船まで造ると言う並々ならない研究をしての外洋進出 である。当初は利益よりも支出の方が多かったはずだ。

お金と時間的余裕のできたエンリケ王子。彼の自身の知的好奇心が推進力だった?

西アフリカ沿岸の探検航海では得る物もあった。では次は? 世界の果て? と言われたボジャドール岬の先に何があるのか? 好奇心は増幅されて行った? のかもしれない。

明確な答えは無いが、ポルトガルによる北アフリカのセウタ(Ceuta)侵攻が少なからずきっかけになったと考えられる。

ポルトガルはカステーリャと和平を結んだ。もう国教でのいざこざも無い。また、カステーリャはグラナダ攻略の戦いにポルトガル介入させなかった事もありポルトガルには平和が訪れていた。

※ 平和となったがお金は無い。

ジョアン1世の3人の王子らの成人のイベントとして、1415年、セウタ(Ceuta)侵攻を思いついたらしい。それは王子らの騎士デビューの大々的なイベントとなったし、また諸侯らへの景気づけもあったのかもしれない。

※ 戦が無いと困る人達もいるのだ。

北アフリカのイスラムの世界に殴り込みをかけるのである。 征服のあかつきには土地が得られる。略奪できる品もある

だろうし、キリスト教の布教と言うプロパガンダ(propaganda)がある。

北アフリカのイスラムの世界に殴り込みをかけるのである。 征服のあかつきには土地が得られる。略奪できる品もある

だろうし、キリスト教の布教と言うプロパガンダ(propaganda)がある。

また、 セウタの確保は地中海への入り口、ジブラルタル(Gibraltar)海峡の確保でもありモロッコへの足がかりでもある 。その意義は大きい。

実際の所、 地理的にポルトガルが広げられる領土は北アフリカ方面しかなかったので、多大な借金をして下準備をタップリしてからセウタ(Ceuta)攻撃が行われている 。

スペインからのフェリー船上からのセウタ(Ceuta)

あいにく天気が悪くかなり明るくしてもこれです。近づいてやっと見える感じ。

現在のセウタはスペイン領になっているのでモロッコ入リの時はセウタに着岸してからバスでモロッコの国教を越える。高いツアーの時はセウタのバラドールに宿泊。

下はセウタの突き出た部分モンテハチョ山(Mount Hacho)

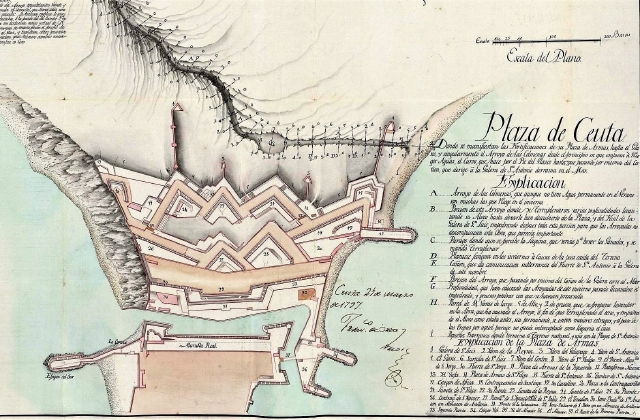

モンテハチョの要塞(The Fortress of Mount Hacho)

標高190mのモンテハチョは市内どこからでも見える。城壁の高さは26m。

一周1550mの城壁には5つの堡塁(ほうるい)が置かれている。

州立アーカイブ図書館から

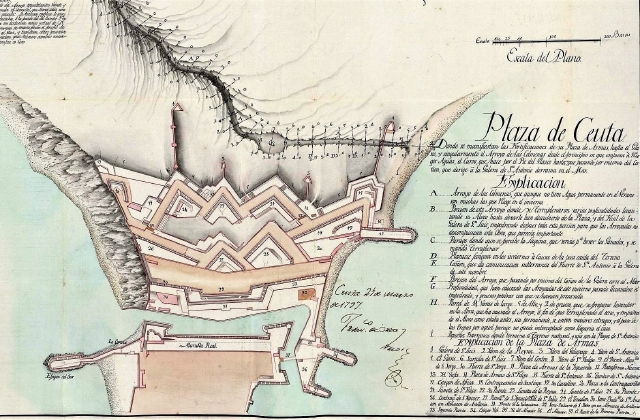

セウタの王室城壁(The Royal Walls of Ceuta)

セウタの見所はモンテハチョ要塞ではなく、市内に残る王室城壁(royal walls)とサンフェリペ壕(Moat of San Felipe)である。

海上からの攻撃から都市を守るための防衛設備である。

半島を横断するように掘り(サンフェリペ壕)があり城塞が控えている。

通常1国で一つあれば良いところ。それが3つの騎士団を有する王国なのである。

騎士団はローマ教皇により認められた正式なもの。つまり騎士団直属の所領もあるし年貢もある

。

それらは実質マスターの財産に近い。

特に エンリケが拝命した「キリスト教騎士団」は、かつての「テンプル騎士団」を継承したもの。

以前テンプル騎士団の悲劇の最後について書いているが、 ポルトガルでは、解散したはずのテンプルの財産も、騎士も領地もそのまま「キリスト教騎士団」が受け継ぐ許可をローマ教皇から取り付け、ほぼまるごと相続していた のである。

テンプルの領地がポルトガル領内にどれだけあったか? は不明だが、相当な財産を有していただろう事は間違いない。また今後の年貢も約束された。

※ テンプル騎士修道会に触れたカ所のリンク先です。テンプルの末路は「騎士修道会 2」です。

リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)

リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)

リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)

特に エンリケが拝命した「キリスト教騎士団」は、かつての「テンプル騎士団」を継承したもの。

以前テンプル騎士団の悲劇の最後について書いているが、 ポルトガルでは、解散したはずのテンプルの財産も、騎士も領地もそのまま「キリスト教騎士団」が受け継ぐ許可をローマ教皇から取り付け、ほぼまるごと相続していた のである。

テンプルの領地がポルトガル領内にどれだけあったか? は不明だが、相当な財産を有していただろう事は間違いない。また今後の年貢も約束された。

※ テンプル騎士修道会に触れたカ所のリンク先です。テンプルの末路は「騎士修道会 2」です。

リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)

リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)

また、 エンリケ王子はセウタ最高責任者の任務と同時に海洋航海の調査船も指揮していた 事になる。

ポルトガルの海外進出、セウタ(Ceuta)征服

なぜ? エンリケ(Henrique)(1394年~1460年)王子が外洋に船を進めたのか?

結果論から見れば、それは新天地の獲得であった事は間違いない。が、最初の一歩は何だったのだろう?

研究施設まで持って、海図を造りながら、さらに船まで造ると言う並々ならない研究をしての外洋進出 である。当初は利益よりも支出の方が多かったはずだ。

お金と時間的余裕のできたエンリケ王子。彼の自身の知的好奇心が推進力だった?

西アフリカ沿岸の探検航海では得る物もあった。では次は? 世界の果て? と言われたボジャドール岬の先に何があるのか? 好奇心は増幅されて行った? のかもしれない。

明確な答えは無いが、ポルトガルによる北アフリカのセウタ(Ceuta)侵攻が少なからずきっかけになったと考えられる。

ポルトガルはカステーリャと和平を結んだ。もう国教でのいざこざも無い。また、カステーリャはグラナダ攻略の戦いにポルトガル介入させなかった事もありポルトガルには平和が訪れていた。

※ 平和となったがお金は無い。

ジョアン1世の3人の王子らの成人のイベントとして、1415年、セウタ(Ceuta)侵攻を思いついたらしい。それは王子らの騎士デビューの大々的なイベントとなったし、また諸侯らへの景気づけもあったのかもしれない。

※ 戦が無いと困る人達もいるのだ。

また、 セウタの確保は地中海への入り口、ジブラルタル(Gibraltar)海峡の確保でもありモロッコへの足がかりでもある 。その意義は大きい。

実際の所、 地理的にポルトガルが広げられる領土は北アフリカ方面しかなかったので、多大な借金をして下準備をタップリしてからセウタ(Ceuta)攻撃が行われている 。

スペインからのフェリー船上からのセウタ(Ceuta)

あいにく天気が悪くかなり明るくしてもこれです。近づいてやっと見える感じ。

現在のセウタはスペイン領になっているのでモロッコ入リの時はセウタに着岸してからバスでモロッコの国教を越える。高いツアーの時はセウタのバラドールに宿泊。

下はセウタの突き出た部分モンテハチョ山(Mount Hacho)

モンテハチョの要塞(The Fortress of Mount Hacho)

標高190mのモンテハチョは市内どこからでも見える。城壁の高さは26m。

一周1550mの城壁には5つの堡塁(ほうるい)が置かれている。

元はビザンチン時代に造られた要塞であるが、ポルトガルが1415年にセウタを征服した時点では半壊していて使用できなかったと言う。

ポルトガルとスペインの支配の間に、万が一セウタがイスラム教徒によって攻撃された場合の最後の防御的な砦として再建している。

州立アーカイブ図書館から

セウタの王室城壁(The Royal Walls of Ceuta)

セウタの見所はモンテハチョ要塞ではなく、市内に残る王室城壁(royal walls)とサンフェリペ壕(Moat of San Felipe)である。

海上からの攻撃から都市を守るための防衛設備である。

半島を横断するように掘り(サンフェリペ壕)があり城塞が控えている。

城壁の上から

後方、右が半島の突端であり、左のみぎれている山が モンテハチョ山(Mount Hacho)

上が朝で下が夜

要塞の向こう側サイドにハーバーがある、見える山はモンテハチョ山(Mount Hacho)。

セウタ十字軍?

1411年にポルトガル王はローマ教皇より、セウタ攻略を十字軍として公認してもらっている。

1411年にポルトガル王はローマ教皇より、セウタ攻略を十字軍として公認してもらっている。

つまり、セウタ攻略の部隊は十字軍として扱われる事になった 。

そして1415年8月、ポルトガルによるセウタ侵攻にはドゥアルテ、ペドロ、エンリケの3人の王子が戦闘に加わった。戦いは一日で勝敗が決まったらしい。

彼らはこの戦いでめでたく騎士となり、信仰心が熱くこの計画に乗り気だったと言う エンリケ王子が1416年にセウタの防衛と補給の最高責任者に任命される。彼は1450年までその地位にあった 。

セウタの総守備は2500人を数え、エンリケ王子はセウタ総督として船団も持った。

だが、先の「大航海の前章」ですでに書いた通り、 セウタからは思った通りの収益が見込めないばかりか、維持費に逆にお金がかかった のだ。

当初見込んでいたスーダンの金の取引も、ポルトガルの侵攻により、市場が移動してしまった。

何より、 セウタの守備は外に出られないほど囲まれて完全孤立。所領の拡大どころか、食糧も本国からの輸入による調達しかできなかった 。

セウタの軍は周辺の集落を襲って食糧調達したり、海賊行為もしたらしい。

セウタ維持の騎士集めにも苦労する。ポルトガル王らは収入ゼロの上に兵器や人件費にお金のかかるセウタを実際のところお荷物に感じていた。

ただ 信仰心に熱いエンリケ王子(総督)は「経済は二の次、神への奉仕が絶対」と、セウタの保持にこだわった

らしい。

ただ 信仰心に熱いエンリケ王子(総督)は「経済は二の次、神への奉仕が絶対」と、セウタの保持にこだわった

らしい。

ただ、このこだわりの為に後に末弟のフェエルナンド(Fernando)王子(1402年~1443年)を死に追いやる事になる。(1437年、西のタンジール(Tangier)を得る戦いで敗戦し人質に取られ獄中で赤痢で亡くなった。)

セウタにこだわったのはローマ教皇も・・。

1418年にローマ教皇は、セウタで戦う騎士に7年の免罪を公布した。翌年には10年足して17年の免罪を公布。さらに数ヶ月後には8年を加え25年の免罪にしている。

「セウタはアフリカ大陸で唯一のキリスト教徒の地」ローマ教皇も必死にセウタをフォローしたらしい。

後方、右が半島の突端であり、左のみぎれている山が モンテハチョ山(Mount Hacho)

上が朝で下が夜

要塞の向こう側サイドにハーバーがある、見える山はモンテハチョ山(Mount Hacho)。

セウタ十字軍?

1411年にポルトガル王はローマ教皇より、セウタ攻略を十字軍として公認してもらっている。

1411年にポルトガル王はローマ教皇より、セウタ攻略を十字軍として公認してもらっている。

つまり、セウタ攻略の部隊は十字軍として扱われる事になった 。

そして1415年8月、ポルトガルによるセウタ侵攻にはドゥアルテ、ペドロ、エンリケの3人の王子が戦闘に加わった。戦いは一日で勝敗が決まったらしい。

彼らはこの戦いでめでたく騎士となり、信仰心が熱くこの計画に乗り気だったと言う エンリケ王子が1416年にセウタの防衛と補給の最高責任者に任命される。彼は1450年までその地位にあった 。

セウタの総守備は2500人を数え、エンリケ王子はセウタ総督として船団も持った。

だが、先の「大航海の前章」ですでに書いた通り、 セウタからは思った通りの収益が見込めないばかりか、維持費に逆にお金がかかった のだ。

当初見込んでいたスーダンの金の取引も、ポルトガルの侵攻により、市場が移動してしまった。

何より、 セウタの守備は外に出られないほど囲まれて完全孤立。所領の拡大どころか、食糧も本国からの輸入による調達しかできなかった 。

セウタの軍は周辺の集落を襲って食糧調達したり、海賊行為もしたらしい。

セウタ維持の騎士集めにも苦労する。ポルトガル王らは収入ゼロの上に兵器や人件費にお金のかかるセウタを実際のところお荷物に感じていた。

ただ、このこだわりの為に後に末弟のフェエルナンド(Fernando)王子(1402年~1443年)を死に追いやる事になる。(1437年、西のタンジール(Tangier)を得る戦いで敗戦し人質に取られ獄中で赤痢で亡くなった。)

セウタにこだわったのはローマ教皇も・・。

1418年にローマ教皇は、セウタで戦う騎士に7年の免罪を公布した。翌年には10年足して17年の免罪を公布。さらに数ヶ月後には8年を加え25年の免罪にしている。

「セウタはアフリカ大陸で唯一のキリスト教徒の地」ローマ教皇も必死にセウタをフォローしたらしい。

エンリケ(Henrique)(1394年~1460年)王子は1420年、キリスト騎士団長(Military Order of Christ)のマスターに任命された事から、その人材と財産がセウタの為に使用できるようになった。

ローマ教皇もまた1456年にはポルトガルに所在する4つの騎士団に1/3の人材をセウタに派遣するよう指示し、支援している。

何しろセウタ死守は正式な十字軍の任務に認定されているからね。

ところで、タンジール(Tangier)での敗戦で人質を決める時にエンリケは自分が行く事を最初に申し出たが、総司令官の彼を出すわけにはいかないと、フェエルナンド(1402年~1443年)が人質になり結果、獄死した。

エンリケのセウタ執着が弟を死に追いやった? もはやエンリケだけのせいではないが・・。

※ 当時のイスラムの人質の扱いは、例え王族であっても特別はなかったようで、衛生状態の悪い牢獄での環境が死期を早めたと言える。

ローマ教皇もまた1456年にはポルトガルに所在する4つの騎士団に1/3の人材をセウタに派遣するよう指示し、支援している。

何しろセウタ死守は正式な十字軍の任務に認定されているからね。

ところで、タンジール(Tangier)での敗戦で人質を決める時にエンリケは自分が行く事を最初に申し出たが、総司令官の彼を出すわけにはいかないと、フェエルナンド(1402年~1443年)が人質になり結果、獄死した。

エンリケのセウタ執着が弟を死に追いやった? もはやエンリケだけのせいではないが・・。

※ 当時のイスラムの人質の扱いは、例え王族であっても特別はなかったようで、衛生状態の悪い牢獄での環境が死期を早めたと言える。

父王はセウタを手放す事を進めていたらしいが、エンリケは反対した?

ローマ教皇の手前、手放す事はできなかったのかもしれない。エンリケは相当に後悔したのではないか? と思える。

ところで、 セウタ侵攻からすぐにエンリケは海洋航海の実証実験を始めている。1434年にはボジャドール岬を越えいたし、もっと以前の1427年にはアゾレス諸島(Azores Islands)も発見している。

ポルトガルは捕まえた人間を奴隷として市場で売買する事も始めていた。

フェエルナンドが獄中にいる 1438年にはアゾレス諸島(Azores Islands)の植民地化を本格的に開始している。タンジール (Tangier) の敗戦以降ポルトガルは北アフリカの植民から完全に手をひいている のだ。

父王はセウタを手放す事を進めていたらしいが、エンリケは反対した?

ローマ教皇の手前、手放す事はできなかったのかもしれない。エンリケは相当に後悔したのではないか? と思える。

ところで、 セウタ侵攻からすぐにエンリケは海洋航海の実証実験を始めている。1434年にはボジャドール岬を越えいたし、もっと以前の1427年にはアゾレス諸島(Azores Islands)も発見している。

ポルトガルは捕まえた人間を奴隷として市場で売買する事も始めていた。

フェエルナンドが獄中にいる 1438年にはアゾレス諸島(Azores Islands)の植民地化を本格的に開始している。タンジール (Tangier) の敗戦以降ポルトガルは北アフリカの植民から完全に手をひいている のだ。

サンフェリペ壕(Moat of San Felipe)

メイン広場(Plaza de Armas)

ライティングされている所に砲台が置かれた。

ローマ時代にはすでに城壁が存在していたらしい。

ポルトガル軍はその古代遺跡を利用して1541年から1549年の間に要塞、航行可能な堀、跳ね橋などの王室の城壁を建設することで防御を強化。現在の壁を築き上げたと言うが・・。

ポルトガルがセウタに侵攻したのは1415年。エンリケ王子の時代にはここまでの城塞はなかったようだ。

そして16世紀に再建。18世紀にはその隣に要塞化した兵舎が増設された。

それにしても半島の右岸から左岸への船での移動ができる意義は大きい。

半島を分割する運河は1540年代に本当に作ったのか?

古代、フェニキア人が地中海交易していた時代にすでに存在していたのではないか? と言う気がする。

大西洋上の船舶寄港地と植民地

エンリケ王子が星を観測したり、海洋調査をしながら海図を書き進めている過程で、大西洋上の諸島群を発見している。

カナリア諸島(Canarias Island)

マデイラ諸島(Madeira Islands)

アゾレス諸島(Azores Islands)

マデイラ諸島(Madeira Islands)

今回は、諸事情でかなり遅れてのUPとなりました。

本を取り寄せたりと出だしも遅かったのですが、新しい所に入る時は内容も、組みたても、写真も、いろいろ考え無ければならないから特に頭を使います。

夜中の作業が中心なので昼閒疲れると睡魔には勝てません。

待ってくれていた方ゴメンナサイ。m(_ _;)m

Back number

リンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古

リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク チューリップ狂騒曲

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防

リンク 大航海時代の静物画

リンク 焼物史 土器から青磁まで

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

そして16世紀に再建。18世紀にはその隣に要塞化した兵舎が増設された。

それにしても半島の右岸から左岸への船での移動ができる意義は大きい。

半島を分割する運河は1540年代に本当に作ったのか?

古代、フェニキア人が地中海交易していた時代にすでに存在していたのではないか? と言う気がする。

大西洋上の船舶寄港地と植民地

エンリケ王子が星を観測したり、海洋調査をしながら海図を書き進めている過程で、大西洋上の諸島群を発見している。

中でもカナリア諸島(Canarias Island)の発見は早く1312年、ジェノバ航海士がたどりついた時はすでに北アフリカのベルベル人が住んでいたと言う。

おそらく、ジェノバの船が北上する時に偶然たどりついたのだろうと思われる。

エンリケ王子が調査隊を出す以前、1341年にもポルトガル人とジェノバ人の遠征隊がすでにカナリア諸島に行っているが、カナリア諸島より先に船を向ける者はいなかったかった。

おそらく、ジェノバの船が北上する時に偶然たどりついたのだろうと思われる。

エンリケ王子が調査隊を出す以前、1341年にもポルトガル人とジェノバ人の遠征隊がすでにカナリア諸島に行っているが、カナリア諸島より先に船を向ける者はいなかったかった。

それは潮流と風向の問題で、そこから先の海域では、通常コースでの帰路ができなくなるからだ。

ボジャドール岬(Cape Bojador)より先は、船が戻れずほぼ遭難する事が確定されていた。

この問題の理由と攻略ができた事が大航海を制する事につながったと言える。

ボジャドール岬(Cape Bojador)より先は、船が戻れずほぼ遭難する事が確定されていた。

この問題の理由と攻略ができた事が大航海を制する事につながったと言える。

カナリア諸島(Canarias Island)

マデイラ諸島(Madeira Islands)

アゾレス諸島(Azores Islands)

カナリア諸島(Canarias Island)

ボジャドール岬(Cape Bojador)問題

カナリア諸島はアフリカ大陸西海岸まで約115kmのサハラ沖に位置。

北緯27度37分~29度24分。西経13度20分~18度10分。7つの島からなる。

地理的にカナリア諸島の緯度は偏西風(北)と貿易風(南)が分岐する位置にある。北大西洋環流のコースは沿岸を南下しているのでカナリア諸島を越えると帆船の時代の船は来たコースをそのまま戻る事はできなかった。

地理的にカナリア諸島の緯度は偏西風(北)と貿易風(南)が分岐する位置にある。北大西洋環流のコースは沿岸を南下しているのでカナリア諸島を越えると帆船の時代の船は来たコースをそのまま戻る事はできなかった。

世界の果てと思われていたボジャドール岬(Cape Bojador)問題はそうした理由により船が戻れず遭難したものと思われる。

エンリケ王子の指示で1434年、ジル・エアネス(Gil Eanes)はボジャドール岬を越えた。彼はもう少しアフリカ沿岸を南下し、潮流を逃れて沖にでて偏西風に乗ると言う帰路のコースを発見したのである。

この時、現地の人間を連れ帰り、それが後の奴隷売買に発展する。

カナリア諸島はすでに古代に発見され、北アフリカのベルベル人がすでに移民していたらしい。

それによりここは奴隷の供給地にもなった。

それによりここは奴隷の供給地にもなった。

1312年、ジェノバ航海士が再発見。

1341年、ポルトガル人とジェノバ人の遠征隊をカナリア諸島に派遣している。

1402年、ノルマン人の征服にあうが個人レベルのもので征服者と先住民が共存。

コロンブスが新大陸を発見すると

カナリア諸島はどうしても必要な場所。

カステーリャの介入が始まる

。

1496年、カナリア諸島の利権はカステーリャの勝利で終了する。

カステーリャは 大西洋を南下する時の寄港地として、また これから始まる 南米進出の際の船舶寄港地として利用した 。

カステーリャは 大西洋を南下する時の寄港地として、また これから始まる 南米進出の際の船舶寄港地として利用した 。

ボジャドール岬(Cape Bojador)問題

カナリア諸島はアフリカ大陸西海岸まで約115kmのサハラ沖に位置。

北緯27度37分~29度24分。西経13度20分~18度10分。7つの島からなる。

世界の果てと思われていたボジャドール岬(Cape Bojador)問題はそうした理由により船が戻れず遭難したものと思われる。

エンリケ王子の指示で1434年、ジル・エアネス(Gil Eanes)はボジャドール岬を越えた。彼はもう少しアフリカ沿岸を南下し、潮流を逃れて沖にでて偏西風に乗ると言う帰路のコースを発見したのである。

この時、現地の人間を連れ帰り、それが後の奴隷売買に発展する。

マデイラ諸島(Madeira Islands)

1419年、ポルトガル船がポルト・サント島に漂着し植民が始まる。

黒人奴隷を使用してのサトウキビ栽培が行われた。

現在もポルトガル領である。

アゾレス諸島(Azores Islands)

アゾレス諸島(Azores Islands)

1427年、エンリケ王子の配下の船長によって発見。

1439までに7島。以降植民地化。本国への食糧の生産が目的だったが小麦粉の栽培には50年かかったらしい。また、染料の藍(あい)色の原材料である大青(たいせい)の栽培をしている。

大西洋上の船舶寄港地であり、捕鯨および遠洋漁業の基地として使われた。

スペインが横取りしようとポルトガルともめた場所。

コロンブスもここに寄港している。

コロンブスもここに寄港している。

現在自治国となっているが公用語はポルトガル語。

下にエンリケ航海王子の調査隊により発見された航路図を入れました。

今回はこんな所で終わります。次回はスペイン編です。

とりあえず載せて、誤字チェックは後からするのでご了承お願いします。

下にエンリケ航海王子の調査隊により発見された航路図を入れました。

今回はこんな所で終わります。次回はスペイン編です。

とりあえず載せて、誤字チェックは後からするのでご了承お願いします。

今回は、諸事情でかなり遅れてのUPとなりました。

本を取り寄せたりと出だしも遅かったのですが、新しい所に入る時は内容も、組みたても、写真も、いろいろ考え無ければならないから特に頭を使います。

夜中の作業が中心なので昼閒疲れると睡魔には勝てません。

待ってくれていた方ゴメンナサイ。m(_ _;)m

Back number

リンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古

リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク チューリップ狂騒曲

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防

リンク 大航海時代の静物画

リンク 焼物史 土器から青磁まで

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歴史の旅] カテゴリの最新記事

-

イングランド国教会と三王国の統合3 名誉… 2025年11月11日

-

イングランド国教会と三王国の統合 2 ピ… 2025年09月28日

-

イングランド国教会と三王国の統合 1 ジ… 2025年07月28日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.