全422件 (422件中 1-50件目)

-

『バスマガジン』『朝日新聞』『観光経済新聞』『東京交通新聞』など

またやってしまいました。前回に続きお詫びから。前々回で1月中のメディア露出のご報告をしたつもりで、一件ご紹介し漏れていたわけですが、その後の露出をご報告したつもりの前回も、1月最後の露出のご報告を忘れてしまっていました。1月27日(金)発売の『バスマガジン』第81号。いつもの連載「成定竜一の高速バス業界“一刀両断”」を掲載いただきました。またシリーズ企画「バスドライバーへの道」では、秋に東京、名古屋、大阪で開催された「どらなびEXPO」の特設ステージ(特に今回からスタートした「現役女性運転手のトークセッション」で進行を担当した際の様子)を写真入りでご紹介いただいています。ご報告が遅くなってしまい申し訳ありません。 ちなみに「一刀両断」ではここ数回、新高速乗合バス制度を「既存」陣営がどう活用すべきか書き連ねてきました。高速バスの現在の市場である「地方→大都市(第一の市場)」、「大都市←→大都市(第二の市場)」の次に、「大都市・海外→全国(第三の市場)」の開拓を提言し続けてはいますが、「第一」「第二」にも宿題はたくさんあります。「第一の市場」をより筋肉質なものにするため、「既存」陣営が新高速乗合バス制度(貸切バス型管理の受委託と幅運賃)活用に挑戦することは、最も大きな宿題です。沿線人口の減少が確実に進む中、普通に事業を行っていればマイナスになってしまいます。そのさなかに、もし、高速バス市場の本丸(つまりはドル箱)である短・中距離で高頻度運行する昼行路線において、競合先である鉄道が本格的なレベニュー・マネジメントを導入してきたとき、高速バスはどうなってしまうでしょう? もう何年もこんこんとご説明を続けていますが、皆さん本当に腰が重い。私の説明が下手でまだハラに落ちていないのか、それとももしかして、頭では理解できているけど「目の前の危機」でないので後回しでいいとお考えなのかなあ? さて気を取り直してその後の露出のご報告。2月8日(水)付の『朝日新聞』夕刊(東京本社版)で、一連の高速バス豪華車両の話題を取り上げていただき、成定のコメントも大きく採用いただきました。記事はなんと第一面のトップ記事。「朝日」の一面トップに高速バスの話題が輝いたのは、大事故の件を除くと初めてでは。3週間くらい前からご取材は始まっていて、「今日の夕刊に掲載されそうだ」と当日朝に記者さんからご連絡いただいたので駅の売店に夕刊が並ぶとすぐに買いに行ったのですが、「たぶん社会面だろう」と勝手に思い込んでいて何気なく什器から取って売店のおばちゃんに「朝日」とわかるように一面を上にして見せたら、その一面のほとんどの面積が高速バス(と、若干、鉄道とフェリー)の話題。いやあ驚きました。関係者の皆さん、ありがとうございます。 同日には、バス旅のウェブメディア『バスとりっぷ』で、バスについての素朴な疑問にお答えする連載企画の第6回目も公開。この企画、媒体の性格もあってごく一般の利用者向けということで専門用語などもなるだけ使わないよう制作チームががんばってくれているのですが、意外と多くのバス事業者さんから「読んでるよ」と声をかけていただき…わかりやすさ優先で、一部「端折って」いる点があるのはお目こぼしください。 と、一連の豪華車両のネタは、ここまでは一般メディアの露出が続いたこともあって、各媒体のご取材では、高速バス全体の認知度向上につなげるべく全面的に前向きなコメントを重ねてきたわけですが…そろそろ専門性の大きい媒体に露出の中心が移ることもあり、翌9日(木)公開のビジネス情報サイト『HANJO HANJO』での連載コラム「HANJO HANJO 50人のプロフェッショナル」からは少しだけ方向転換。なるだけ角が立たないよう配慮はしましたが、某社にちょっとだけ厳しめの意見を。 そして2月2日(木)、7日(火)に開催された株式会社OH主催「路線・高速バスのインバウンド対策セミナー2017」の様子を、2月11日(土)付の『観光経済新聞』と13日(月)付の『東京交通新聞』でご紹介いただきました。両紙とも、国土交通省が「高速バス情報プラットフォームJapan Bus-Gateway」を開設したニュースも合わせて掲載されているほか、株式会社フュートレックの多言語自動ガイド「U・feel」の情報も。前者にはもちろん、連載「岐路―バスと観光 あらたな関係」も掲載されています。ありがとうございます。 さらに後者では、昨年12月に惜しくも亡くなった、日本バス協会の上杉雅彦会長(神姫バス会長)の追悼特集も。もっと近い立場で一緒に仕事をした方のコメントの方がいいのでは、と固辞したのですが、故人の人柄を多面的に書きたいという編集部の皆さんの考えでインタビューにご協力しました。 とはいえ、私の場合(要所要所ではかわいがっていただいたと心から感謝はしていますが)、上杉会長とは、どうしても国の会議で正反対の立場から対峙した話になります。個人的にも編集部の皆さんと気心が知れていて、かつ、媒体としても信用も期待も大きい同紙からのお話でなければ、本当に辞退したと思います。が、出来上がった紙面を見ると、丁寧な取材でお人柄を浮き彫りにされていて、故人を偲ぶ助けになっていればいいかと思います。あの一連の会議は、私としても全てを賭けた真剣勝負でした。バス業界の今後を決める重要な場面で胸をお借りできたことを、なかなか口には出しませんが大変感謝してきました(だからこそ、上に書いたように新制度の本格活用を提言し続けたい)。 地元(私の出身地である兵庫県加古川市は、まさに神姫バスの事業エリア。中学高校の6年間は、同社の本社の前を通って通学していました)の、そして業界の大先輩である会長には、直接お伝えできなかった多くのお礼を申し上げ、また関係の皆様にお悔やみを申し上げます。

2017.02.18

コメント(3)

-

『東京交通新聞』『日経トレンディ』『みんなのニュース』『週刊SPA!』

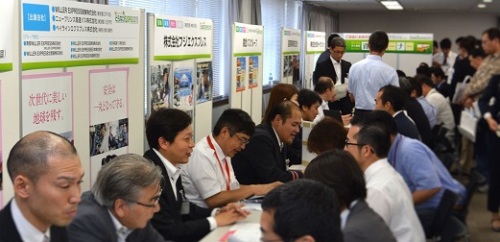

冒頭から、まず、お詫びを。前回のエントリーで、本年に入ってからのメディア露出を一気にご報告したつもりだったのですが、新年早々に露出いただいた件を書き忘れてしまっていました。年が明けてすぐ、1月2日(月)付の『東京交通新聞』で、写真入りで大きくインタビュー記事を掲載いただいていたのでした(上記リンク先左手の「立ち読みする」をクリックすると当該記事を確認できます)。新年最初のバス特集(毎年、新年第2号はバス特集が定番)という大切な号なのに、また、私がいま訴え続けていることをうまくまとめていただいた記事なのにご報告が遅れてしまった申し訳ありません。 で、前回ご報告したテレビのニュース番組4本ならびにFMの出演を経まして、2月3日(金)発売の『日経トレンディ』ではモノクロ特集「魅力復活の新・高速バス」を企画いただき、成定のコメントをご紹介いただきました。取材、文章は航空・旅行アナリストの鳥海 高太朗さん。さらに編集ご担当など関係者の皆さん、ありがとうございます。 この雑誌で高速バスをご紹介いただくのは2012年夏以来、4年半ぶり(少なくとも私がかかわった記事は12年8月号以来ありませんでした。なお、ウェブ版ではちょくちょく紹介いただいていましたが)。逆にいうと、その間、そこまでニュースバリューのある話題が高速バス業界になかった、ということです。率直にいうと、今回はお声掛けいただいて「ほっとした」というのが感想。次はカラー特集を目指し業界みんなでがんばるべし。 6日(日)夕方のフジテレビ『みんなのニュース』、「シュザイブ」のコーナーでは「豪華バスの旅」特集第4弾を放送いただき、今回もまた成定のインタビューをご紹介いただきました。今回は、「ドリーム・スリーパー」「ReBorn」に加え、「ドリーム号」に登場予定の新車、WILLERのレストランバスを取り上げてもらいました。ありがとうございました。豪華バスネタは視聴率も毎回好調なようで、ぜひ次回にもつなげていきたいところです。 そして本日7日(火)発売の『週刊SPA!』。メインの特集「最新・儲けのカラクリ」で、個室豪華バスのカラクリについてご説明しました。今回もまた、「公道カートレンタル」「カジノ」から「激安デリヘル」まで、あらゆる分野によくもまあこんなに専門家がいるんだなあと驚きです。高速バスの「儲けのカラクリ」は、まさに私の専門分野でして、それを一般の方々が気軽に読む週刊誌の記事にするのは大変でしたが、楽しいご取材でもありました。こちらも、私のこだわりに付き合ってくださった皆さんに感謝。 と、このように豪華バス関係でメディア露出が続いくさなかの1月31日(火)には、国土交通省、観光庁により、「高速バス情報プラットフォーム」が開設されました(詳しくは国交省プレスリリース参照)。これは、成定も構成員を務めている「国内観光の振興・国際観光の拡大に向けた高速バス・LCC等の利用促進協議会」の成果の一つで、外国語に対応している国内の高速バス予約サイト、および高速バス事業者の公式サイトを紹介するサイト。もっとも、それ自体は「リンク集」に過ぎません。もちろん、JNTOのサイトをはじめあちこちで露出は図りますが、それ以上に価値があると考えているのは、このサイトが誕生したことで各バス事業者のFIT対策が加速すること。国がここまでして事業者の対応を促している、という事実を各事業者が正しく認識してくれるといいのですが。 そのこともあり、当社提携先である株式会社OHの主催により、2月2日(木)(東京会場)と7日(火)(大阪会場)、無料セミナー「路線・高速バスのインバウンド対策セミナー2017」が開催され、全国からバス事業者ら合計100人近くの皆様にお集まりいただきました。 国土交通省総合政策局公共交通政策部から上田参事官(東京会場)、安達主査(大阪会場)をお迎えし、上記「情報プラットフォーム」を含む国の高速バス利用促進に向けた取組内容についてご説明がありました。合わせて、インバウンドの専門家と成定も講演し、バス事業者の皆様にインバウンド(特にFIT)対策のヒントをご提供しました。大阪会場は、予約サイト「高速バスドットコム」を運営するホワイト・ベアーファミリーに協力してもらい、同社のセミナールームを使用しました。 少し残念なのは、今回、主催者が太っ腹で無料セミナー(主催者は、全国のバス事業者やホテル、旅館などの公式サイトの多言語化を請け負うウェブ制作会社であるので、むろんその宣伝をすることが最終的な目的なのですが、それにしても負担はそれなりにあったはず)としてくれたにも関わらず、ご参加の顔ぶれが、「いつものメンバー」になってしまっていること。FIT対策の重要性や基礎的な手法ある程度ご理解なさっている皆さんが中心になってしまっていて、本当はまだそこまで行っていない皆さんを巻き込みたいのに… それでも、一度ご挨拶したいと以前から考えていた方が、遠方にも関わらずお越しくださるなど、少なくない出会いをいただきました。主催者、関係者の皆さんならびにご参加くださった皆さん、ありがとうございました。 今から25年前、バスターミナルのアルバイトとして私は高速バスと出会いました。新宿のターミナルは、朝はどちらかというとヒマだけど、夕方になると地方へ帰る人の方言で埋まる。現地バス事業者の車両が次々と乗り入れてきて、発券窓口も乗り場も忙しい。「地方の人はこんなに高速バスを使ってくれているのに、大都市ではなぜ高速バスの認知が低いんだろう?」と感じた素朴な疑問が私の原点です。11年前、「楽天トラベル」に移り高速バス予約サービスを担当した際、だからこそ「大都市どうしを結ぶ路線に大きな潜在需要」と考え、首都圏~京阪神など大都市間路線にすべてのリソースを集中投下しました。それにより、それらの路線は急成長するとともに、超豪華バスに象徴される商品多様化を実現しました。 「さあ次は本命の市場」。大都市にお住いの方々が旅行に出る際、高速バスを普通に選んでもらえる環境を作りたい、と、6年前に独立した際、そう考えました。11年前に相手にした高速ツアーバス各社(当時)と比べると、地方に稠密な路線網を持つ既存高速乗合バス各社はいかにも「重い」。なんとか歯車を回し始めたいとあがいていたら、突然、「FITの風」が吹いたのです。これを追い風として、邦人客も含めて個人化する観光客を取り込みたい。 「観光立国」という、この国の次なる生き様の一翼をわが業界が担うことができる、ということは幸運であり光栄なことです。その誇りを忘れずに、いやもっとシンプルな話で、世界中から自分の国、自分の街に訪れてくれる観光客をお迎えすることは単純に嬉しい体験だとお伝えしたい。重たい歯車が回り始めるまであと半歩。そう実感しています。

2017.02.07

コメント(0)

-

『ゆうがたサテライト』『news every』『カメレオンパーティー』など

年が明けても、おかげさまで仕事が追い付いていない状態が続いております。頼りにしていただけるということはありがたいお話だと感謝しております。新年早々の豪華高速バス車両の発表ラッシュで、メディアのお手伝いも増えております。1月11日(水)は、関東バス/両備ホールディングス「ドリーム・スリーパーⅡ」のプレスお披露目でした。同日夕方のテレビ東京系『ゆうがたサテライト』、および日本テレビ系『news every』でインタビューを放送いただきました。また後者は、同じ映像が翌12日(木)の『Oha4! NEWS LIVE』や、CS/BSの『日テレNEWS24』でも繰り返し流れたということです。それ以外にもいくつかご取材のお手伝いをさせていただきましたが、その中の1件、翌朝放送のある情報番組。インタビュー収録の予定が制作チームとうまく合わず、結果としてせっかくのインタビューのお話をお断りすることになりました。実は当日夜、別のバス事業者の皆さんと新年会の予定を入れていて、東京の会社なのでいつでも飲みに行ける相手なのですが、まあ前から決まっている話だしそちらを優先したのでした。てっきり、私のインタビューなしで(あるいはどなたか別の方のコメントを撮って)DS2が紹介されるものだと思い込んでいたのですが、結果としてバスの企画自体がボツになったとのことでした。関バス/両備にとって、また高速バス業界にとって貴重な露出の機会が一つ減ってしまったわけです。別に私のインタビューがなかったことだけが理由でボツになったわけでもないでしょうが、予定を調整してでも収録しておいてもらっておけばバスが取り上げられた可能性もあるわけで、(もちろんお取引先との新年会も大切なのですが)一つひとつのお話を大事に、真摯に、と反省したしだいでした。なお、バスの代わりに通った企画は「個性化、多様化が進む醤油」だったそう。仮に私がインタビューをお受けしていたら「規制緩和による新規参入→競争状態とウェブ予約の普及で高速バス商品の個性化、多様化が進んでいる」というコメントをしたはずで…つまり、ビジネスである以上、どの業界も同じということですね。そして本日19日(木)は、WILLER EXPRESSの新型シート「ReBorn」のプレス発表でした。2月17日(金)運行開始とのことです。この後はJRバス関東/西日本JRバスの「ドリーム号」の新車へと続くわけですが、私の方では先の2車についてメディア対応が続いております。新聞、雑誌については掲載された後にこのブログでご紹介します。なお会社のFacebookページではよりリアルタイムで情報発信しております。さらに今週末、22日(日)13:00過ぎから、FM Nack5(79.5)『カメレオンパーティー』に、10分ほど生出演の予定です。豪華高速バス車両など高速バスの最近の話題をお話しさせていただきますので、埼玉県を中心に関東地方の皆さん、ぜひお聞きください。なお、これらの豪華高速バス車両の背景にある、事業者の戦略性の差やそれへの評価については(従来ならこのブログにアップしていたところですが)、紙やウェブでいただいている連載記事の中で書き連ねていきたいと考えています。そちらにつきましても、掲載されしだい、このブログとFacebookで共有させていただきます。

2017.01.19

コメント(0)

-

『みんなのニュース』『週刊SPA!』などなど

最近、メディア露出のご報告だけになってしまっていて恐縮ですが、備忘録的な意味もこめて前回以降の露出について。まず、予告だけさせていただいた12月1日(木)放送のフジテレビ『みんなのニュース』、関東ローカルの枠ではありましたがCMを挟んで16分という長い尺をいただき、豪華貸切バス車両を使ったバスツアーについてご紹介いただきました。茨城交通「葵」、東急トランセ「東急トランセ・プレミアム」の車両紹介と、神姫観光バスの「YUI PRIMA(ゆい プリマ)」。成定のコメントもご紹介いただきました。「YUI PRIMA」は、神姫バスグループの旅行会社、神姫バスツアーズが本年新しく立ち上げた本物志向の旅行ブランド「真結(ゆい)」の専用車両で、内外装はもちろん小物(車内のスリッパとか、車両常備用の傘まで)に至るまで水戸岡先生デザインです。ツアーの内容も、これまでのバスツアーでは考えられないようなこだわりが満載。番組では兵庫県内発の京都紅葉ツアーに同乗してもらい、その様子をレポート。高速バスや貸切バスの豪華車両を紹介する企画の第三弾だったのですが、今回も数字(視聴率)がかなり好調だった様子で、次回の企画にも期待するところです。一方、12月13日(火)発売の『週刊SPA!』では、カラー特集「ネットではわからない ニッポンの『最安値』を探せ」の中で、成定のコメントを写真入りでご紹介いただきました。豪華バスとは真反対の企画なのが興味深いです。鉄道ジャーナリストの梅原淳先生と並んで掲載いただきました。梅原先生とはテレビの生でも一度ご一緒しました。ところで、この雑誌(ふだんは中吊り広告で見出しを読むと色んな意味で興味深いのですが、とはいえ買ったことはありませんでした)、著名なエコノミストの先生からフーゾク産業の専門家まで、誌面はあらゆる分野の専門家だらけ。こんなに色んな分野の専門家がいるもんだなあと感心(←他人のことを言えへんやろう!っていうか、こういう面々のヨコのつながりを企画したらおもしろいかな)12月19日(月)に共同通信より配信された記事では、今度は高速バスの豪華車両について取り上げていただきました。「個室座席」切り口で、はかた号、マイ・フローラなどとともに、当社の分析と成定のコメントを大きく掲載いただいています。いきなり当日の『大分合同新聞』夕刊に一面カラーで掲載されたほか、全国の地方紙などで掲載され、東京では12月24日(土)付の『東京新聞』夕刊にカラーで出していただきました。この記事、3週間ほどご取材に協力させていただいたうえで19日に配信されたわけですが、ちょっとおもしろいことが起こりました。記事は、成定のコメント「膨大な移動量がある東京-京阪神などでは、もっと豪華なバスも登場するのではないか」という予想で締めくくられているのですが、配信直前にJRバス関東/西日本JRバスの、配信直後(一部は掲載前)に両備バス/関東バスのそれぞれ豪華車両が新たに発表されまして、タイミングがよかったというか、合わせすぎたというか…両新車に加え、別の新車の予定もありますので、豪華高速バスに関してメディアの注目が集まることを期待しています。そして「HANJO HANJO 50人のプロフェッショナル」のコーナーで担当させていただいているビジネス情報サイト『HANJO HANJO』の連載コラムですが、12月21日(水)に第三回が公開されました。PVも好調なようで感謝です。逆に、いくつか連載をさせていただいているとそちらで発散できてしまうため、このブログの更新が後回しになってしまっていますが。さて簡単に近況報告ですが、FIT化進展への対策はまさに国策というわけで、その関係のお仕事が集中しており、いつもはプラプラ生きている私が、珍しくいっぱいいっぱいになっています。本当にありがたいお話です。「第一の市場(地方在住者に「都会への足」として定着した市場)」「第二の市場(大都市どうしを結び、ウェブ上で「バスを選んで予約する」市場)の次なる「第三の市場」は、国内、訪日ともに個人旅行化が進展する観光客の取り込みだとずっと申し上げてきたわけですが、まさにその正念場です。バスに詳しくない方からすると、バスツアーの印象が強すぎるのか、「(大都市や空港から)高速バス路線さえ作ればさえ、観光客で満載のバスがやってくる」という余分な期待値があり、一方で多くのバス事業者には観光客への苦手意識があるので、あんまり過熱しすぎて失敗事例が積み重なっていくのもそれはそれで問題です。行政や観光関係者の期待値を制御しながら、バス事業者の意識を変え、小さな成功事例を重ねていくしかありません。儀礼的なことがあまり好きではなく年賀状など一切何もしない主義ですので「新年の抱負」などあえて書きませんが、(これはいつだってそうですが)全体の大きな流れを俯瞰しつつ、一つひとつのお仕事に真摯に取り組んでいくしかないと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

2016.12.31

コメント(0)

-

近況ご報告&テレビ放映のお知らせ

いつもながら更新をさぼっており申し訳ありません…おかげさまで9月から様々な分野のお話が集中しており、一つひとつ優先順位をつけながら対応しているところです。といっても、いずれも、純粋なビジネスというよりは、自分の以前からの思いと趣味(?)が重なりあう部分のお話ばかりなので、意義をかみしめながら、また楽しみながら進めております。さて、取り急ぎ9月以降のメディア露出について。●以前から続いている『バスマガジン』の連載は、第79号(9月27日発売)、第80号(11月26日)と、高速バスのレベニュー・マネジメントについて解説しています。同誌は、編集チームが交代して以来、どちらかというとエンターテイメント性を打ち出した誌面づくりを目指しているようで、だからこそバランスを考えて後ろの方の連載コラムは重めにしたい、という編集部のご希望もあり、同誌の読者というよりは、ほぼ事業者向けの内容になっています。が、愛好家の皆様からも、高速バスの最新の運賃制度について情報が足りないので参考になる、というお声もいただき感謝しています。また、監修を担当しているバス乗務員求人サイト『バスドライバーnavi』やその主催イベント(「どらなびEXPO」「営業所見学ツアー」)について毎号ご紹介いただいています。イベントでの私の講演の内容についていつも詳しく紹介していただくほか、第80号では、「どらなびEXPO」出展の全バス事業者様のブースの様子がカラー写真で掲載されています。●同じく連載を続けている『観光経済新聞』では、軽井沢事故を受けて、また旅行会社など観光産業の読者が多いという理由もあって貸切バスについて書き続けてきましたが、11月19日付けから、高速バスの話題に移っています。当面は、観光産業の皆様の間でも意外と知られていない高速バス事業の概要や歴史を解説しますが、その後、我が国の観光のあり方にどのように貢献できるか、提言に移っていきたいと考えています。毎週土曜日掲載、ウェブ版も少し遅れてアップされます。●新しく連載がスタートしたのは、全国の中小企業向けビジネス情報サイト『HANJO HANJO』。「HANJO HANJO 50人のプロフェッショナル」のコーナーでコラムを担当させていただきます。まずは自己紹介を兼ねて、第一回は高速バス、第二回は観光産業について、それぞれ自分のスタンスをご説明しました。今後は、その時々の話題を解説し、またバスや観光について提言を行っていきたいと考えています。毎月一度掲載。●国内最大の高速バス比較サイト『夜行バス比較なび』が運営する情報メディア『バスとりっぷ』では、高速バスに関する素朴な疑問に答えるという連載企画がスタート。おおむね月に2本のペースで掲載されます。また、それとは別に、『高速バスで長野県がなぜ人気? バスタ新宿利用者が多い3つの理由』というインタビュー記事も掲載いただきました。「バスタ新宿で長野県のシェアが大きい」などというのは当然のことだと思っていましたが、一般の方からはとても不思議だとのこと。たしかに。●9月18日(土)に放送されたテレビ東京系『列島縦断!長崎⇒札幌 激走!高速バス限定の旅2016夏』の監修を担当いたしました。これまで3回、「土曜スペシャル」枠での放送でしたが、今回は「日曜ビッグバラエティ」枠に移りました。●そして、12月1日(木)夕方のフジテレビ『みんなのニュース』内、「シュザイブ」のコーナーで、貸切バスの豪華車両についてご紹介いただく予定です(生放送の報道番組なので変更の場合あり)。成定も企画、取材にご協力させていただき、インタビュー等も放映されるかと思います。18:14ごろからCMを挟んで15分以上という長いコーナーです(番組自体は16:50から)。本件、ご紹介いただいた方や関係者の皆様に感謝。また、今回は貸切バスに焦点を当てましたが、当然、次は高速バスについてご紹介いただきたいなあと。ただ、この時間帯は関東ローカルですので関東地区以外の方はご覧になれません。かくいう私自身、当日は出張に出ており生でチェックすることができません…メディア露出以外にも、色々なお話をいただき感謝しております。特に、サイズの大小に関わらず、新しいビジネスモデルの卵を孵化させ、成長軌道に乗せていくために「ああでもない、こうでもない」と悩み続けるのは本当に楽しいお仕事です。なるだけ早く、それらのアイデアを形にし、ご報告したいと考えています。

2016.11.29

コメント(0)

-

『バスマガジン』『荻上チキ・session-22』『HANJO HANJO』

相変わらず更新をさぼり気味なので、まずは前回の更新以降のメディア露出から。まず7月27日発売の『バスマガジン』78号。いつもの連載では、貸切バス型管理の受委託制度について解説したが、それとは別に「バスドライバーへの道」のコーナーでも大きくご紹介いただいた。監修を担当しているバス乗務員専門の求人サイト『バスドライバーnavi(どらなび)』主催による就職イベント「どらなびEXPO」で担当した講演の内容を、写真入りで取り上げていただいたもの。なお、次回の「EXPO」は、10月に名古屋、東京、大阪の3都市開催。また、7月には、バス乗務員を目指す皆さん向けの阪神バス、神姫バスの営業所見学ツアーも実施済みで、こちらの様子は9月末発売の『バスマガジン』に掲載の予定。次に、世間がお盆休みに入った8月11日の TBSラジオ『荻上チキ・session-22』のテーマが「高速道路はワンダーランド!?」ということで電話口から生出演。この番組、前回の出演はスタジオから軽井沢事故の解説であったから、今回のテーマだとずいぶん気楽。いや、事故直後のあの感覚も忘れないようにしないと。翌12日には、全国の中小企業向けビジネス情報サイト『HANJO HANJO』にて、成定のインタビュー「ニュース深掘り!訪日客、次のゴールデンルートを探せ!」を掲載いただいた。このインタビュー冒頭でご説明したとおり、インバウンドが急増する中、団体ツアーから個人自由旅行(FIT)へという旅行形態の変化と、ゴールデンルート(東京~富士山~京阪)から全国津々浦々へというデスティネーションの変化が同時に進んでいる。バス業界内の話でいえば、貸切バス事業者から高速、乗合バス事業者へと主役が移りつつある。私自身も、「社内にFIT対策のプロジェクトチームを作ったからオブザーバーとして参加して」といったご依頼をいただくなど、乗合系の事業者にFIT対策のお手伝いをすることが増えた。貸切バスを使う団体ツアー中心の間は問題にならなかったが、旅行者自身が旅程作成し、添乗員なしで個人旅行を楽しむようになると、多言語での情報提供から現場での身振り手振りのコミュニケーションまで、事業者が対応しなければならない課題も多い。また、FIT対策の重要性を薄々感じていながらも、最終的にそれに取り組もうと背中を押されるきっかけは、運輸行政や沿線自治体、空港会社などからのプレッシャーが大きな要素のようで、それだけ周囲からバス業界への期待が大きいことを示している。一方、それらの期待の中には微妙なものも多い。例えば、国際空港から観光地への直通バス路線への期待はどの地域でも耳にする。「直通バス」と聞くだけで、45席満席のバスが到着する映像が、関係者の皆さんの頭の中で自動的に投影されるらしい。しかし、それは「貸切バスを使う団体ツアー」の映像だ。国内旅行でもそうだが、催行日が限定され、また最少催行人員未達時にはツアー自体が中止になりうる団体ツアーでは、各バスの乗車率は常に高い。バスが1台到着すれば、黒山の人だかり状態になる。だが、原則として毎日運行し、各便の乗車率は高くないけれど継続して事業を行うことで安定した収益を目指す高速バスのビジネスは、乗車率も高くないし、リスクの大きい挑戦を嫌う。自治体や観光協会の皆さんが期待するほどの人数は送り込まれないし、事業としても成立しない。だいいち、個人客が空港から観光地へ直行するだろうか? 私たち自身の海外旅行を考えれば、国際フライトの遅延リスクの大きさを考え、到着日は空港近くの大都市に宿を取ることが多い。帰国前夜もだ。遅延時にプロの添乗員が面倒を見る団体ツアーなら、時間が惜しいので空港から貸切バスで有名観光地へ直行のケースが多いのと対照的。全国で、国際空港から観光地への直通バスは苦戦している。もっとも、例外もある。周遊型旅行ではなく滞在型旅行の目的地の場合は空港からの直通便は重要だ。日本人の海外旅行でいえば、欧州周遊ならばド・ゴール空港inで初日はパリ市内泊だが、南洋のリゾートに1週間滞在ならば空港から直行する。日本で滞在型として成立しているのは、ニセコや白馬などのスキーリゾート。だから、新千歳~ニセコや成田~白馬の成功を見て、一般的な観光地が「ウチの地域にも空港から直通便を」と気軽に期待するのは勘弁してほしい。そのような観光地は、むしろ、お隣の観光地との周遊回廊(コリドー)形成に注力してほしい。まあ、お隣の観光地どうしの仲の悪さは定番だが、それは国内客をお隣どうしで奪い合っていた時代の名残でしかない。一方、業界側にも考えるべき点は多い。よほどのバスマニア?でない限り、「日本中を高速バスで旅行しよう」と考え、googleで「高速バス 日本」と(もちろん母国語または英語で)検索する外国人は多くあるまい。むしろ、高山や高千穂といった、自身が興味を持った特定のデスティネーションに向けてはバスが便利だとガイドブック等で知って、特定の観光地へのバス便の情報を知ろうとするはずである(NYCからナイアガラへのバスのダイヤを知りたい人が「高速バス アメリカ」と“ざっくり”検索しないだろう)。地元観光地名で検索された際にバス(大都市からの高速バスも、地元駅から観光地への路線バスも)の情報をお見せできるよう、自社サイトの多言語対応(まずは最低限でいい)に取り組んでもらいたい。外部の予約サイトの活用自体は重要だが、それで終わらないように願いたい。繰り返すが、団体ツアーでゴールデンルートを駆け抜ける旅行は個人旅行へとバラけ、同じ個人旅行でも「JAPAN RAIL PASS」を使い全国を漫遊する旅行から、リピート化とともにデスティネーションは細分化されつつある。今はその流れに右往左往する姿も見られるが、いつしか、全国の乗合バス事業者が当然とばかりにFITを受け入れるようになってほしい。そう願うのは、それがバス業界では数少ない重要な成長余地であるという理由とともに、多くの外国人が自分の国を訪れ、満足してくれることは誇らしいと思うから、でもある。

2016.08.22

コメント(0)

-

「コメの文化」と高速バス

最近、ある方から、「欧州におけるユーロラインズや北米大陸におけるグレイハウンドの市場シェアを知らないか?」とご質問をいただいた。それらの国々では高速バスの事業者(厳密にいうとブランドや予約方法)が統一されているため、我が国の高速バス事業が目指す方向性の一つになりうるのではないか、という仮説であった。たしかに、特に前者など欧州36ヶ国をまたいで単一ブランドの下で一元的な予約取扱いがなされており、理想的なネットワークに見える。以前、「バス屋の夢」と表現したものがそこにある気がする。正確なシェアがわかる文献は見つからなかったが、両者の公式サイトによれば年間輸送人員が前者は400万人、後者は1800万人。日本の高速バスの合計値は1.2億人だから、輸送量では圧倒的に日本の方が大きく、シェアにおいても同じだろう。私は日頃より日本の高速バスの成長余地(伸びしろ)の大きさを語るが、一方で現在の規模感は、欧米各国よりは相当大きいはずだとも認識している。なので、単純に「欧米をお手本にする」という状況ではない。ではなぜ、日本において、それほど高速バス事業が成功したのか?唐突だが、日本は「コメ」(稲)文化だ。稲は、例えば麦と比べると、一粒の種籾からの収量が多い。土地生産性が大きいのだ。そのため、狭い土地で多くの人口を養える。日本で稲が育つのは、ひとえに温暖で雨が多い気候のためである。だが世の中よくできたもので、稲を育てるには、麦よりも多くの労働力が必要だ。したがって少し前までの日本社会では、欧州と比べ初婚年齢が低く子供をたくさん産み(多くの子供を養うだけの収穫が期待できた)、その代わり子供達を含む家族が総出で生産に励んだ(子供も労働力としてカウントされた)。近年、江戸時代は(教科書で学んだのとは逆に)意外と庶民が豊かだったという説が定着しているが、たしかに、戦争のないこの200年余の間に日本の人口は大きく増加した。その人口が、明治以降の近代化、戦後の高度経済成長の中で、さらに膨らみつつ重心を農村から都市へ大きく移した。太平洋ベルト地帯のような大人口の地域は欧州や北米にほぼ存在しない。脊梁山脈を背にした狭い可住地に多数の人が肩を寄せ暮らす、というのが日本の姿だ。公共交通を営む上で極めて効率がいい市場といえる。加えて、農村から都市への人口移動と、戦後の中央集権化は、「帰省」に代表されるさまざまな移動ニーズを生んだ。さらに、明治期に鉄道が比較的早く整備された分、新幹線以外の鉄道の線形は悪い。それに対し高速道路が「後出しじゃんけん」で山脈をトンネルでくりぬき直線的に整備されたことは、高速バス事業に有利に働いた。東京や京阪神、福岡といった大都市、地方中核都市と全国津々浦々を結び、網の目のように高速バス路線網が整備されたのは、まず、このような我が国の環境によるところが大きい。日本の高速バス事業と比較するとすれば、だから、同じアジアモンスーン地帯に位置しコメ文化で暮らす韓国や台湾の高速バス事業である。また、バス業界内部では、1980年代半ばに定着した「共同運行制」が果たした役割は大きかった。上記に述べたように元々大きかった日本の人口が、戦後、さらに急増しつつ農業から通勤通学へシフトした。鉄道網整備には時間が必要で、自家用車が普及する前だから、(平場の)路線バスの存在感は大きかった。いわゆる戦時統合の形態を戦後も維持した各地のバス事業者は、多くの事業(とそれを支える利権)を傘下に持つ地元の名士企業となっていた。そのバス事業者が(大都市側事業者と共同運行ながら)自らのフラッグシップ商品として大都市へ高速バスを運行した。地元の人たちにとって、重要な「都会への足」として定着した。しかし、物事にはオモテとウラがある。民間事業者がそれぞれ高速バス事業に参入したことで、プロモーションから現場のオペレーションまで、地域ごと(しいて言えば、大都市側のハブ型事業者単位)で個別に進化した。その結果、海外からの観光客はもちろん、東京や大阪など大都市在住の日本人にさえ高速バスの認知は進まず、かつ、いざ利用しようと思っても極めてわかりづらい乗り物になってしまっている…結果としてほぼ全路線で利用者は地方側在住のリピータの比率が大きく、彼らに特化した商品作りがなされている。だからこそ私は「大都市側に大きな潜在需要」と訴え続けている。と、こんなことを書いたのは、「既存組」の間で、この新しい市場に対するアクションがようやく見られるようになったからだ。まず、その点には大いに感銘している。一方、意識が新規市場に向きすぎて、現有市場における事業の最適化を忘れてもいけないとも思う。現有の顧客基盤において収益性を高め、それを(安全性や車両を含む)サービス改善に投資しさらに固定客を増やすことで「筋肉質の高速バス事業」を作る…それはそれで継続してほしいのだ。その先に、ようやく、そこで得た新しい収益を新しい市場に投下するという挑戦が待つ。いざ新しい挑戦となればそちらの熱にかかるのではよろしくない(そうけしかけている立場で言うのも複雑だけど、何社かのためにいちおう釘を刺しておきたい)。クルマの運転ではよく「視点をカーブの先に」と言われるが、事業の視点を3年後くらいに置いてほしい。3年後は、明らかに現在の延長である。現状と全く異なる事業にはなっていまい。だからこそ、何もチャレンジしなければ今日と同じことを繰り返し何の成長も遂げていないことになる。未来をつかもうとする熱い思いと、本質を見極める冷静な目のバランスが重要だ。あらためて感じることがある。IT化進展や国の制度改正、さらに、旅行形態の個人シフト(FIT化を含む)そして観光立国というこの国の新しい生き様…多くの環境変化が、現有顧客基盤、そして新しく挑戦する市場の両方に大きな成長余地をもたらしてくれる私たちは、本当に恵まれているのかもしれない(今日は、違う結論を書こうと思い画面に向かったのだが、いつの間にか、今いま気になっていることが結論にすり替わっていた気がする…)

2016.07.11

コメント(0)

-

あらためて、高速バス事業におけるレベニューマネジメントについて

4月に開催されたセミナーで、三菱総合研究所が、高速バス事業者の導入も想定した廉価なレベニューマネジメントシステム(RMS)を紹介して以来、同社の後押しを兼ね、レベニューマネジメント(RM)の話を全国のバス事業者にあらためて説明して回っている。私が最初にRMという概念をバス業界に紹介してから間もなく10年。その時は、当時の高速ツアーバス企画実施会社の連中でさえ、最初の反応は「それ、ホテルでは通用するけどバスではダメだよ」だったが、あっという間に定着し、彼らの収益性を大きく成長させることができた。多くの会社は、その収益を元に、それまで中古車両を一掃し、むしろ(別の要因も重なって)超豪華座席に象徴されるように事業体質を一変させた。さらに、その時点では「ウチは『乗合』だから運賃を変えるようなことはしない」と、論理にならないような反応を示していた「既存」各社でも、新高速乗合バス制度に幅運賃という概念が採用されたことで、今日では、乗車日によって運賃額が異なる「カレンダー運賃」が定着している。一方、あらためて痛感するのは、「移行組」「既存組」双方で、本来目指すべきRMは実現していないという点。正直、不満だ。まず先に理屈っぽい不満が2点。一つは、RMとは「市場を細分化し、各々のセグメントに対し適切な価格や販路で販売する」手法であるのに、「繁忙=高値。閑散=安値」と、単純な売り方になってしまっていること。仮に「早目に予約する観光客と対照的に、予約は直近だけど必ず当該時間帯に乗らざるをえない出張客」というセグメントがその路線に存在するならば、彼らのために高値で座席を取り置いておく、というのが典型的なRMである(なお、そういうセグメントが各々の路線に存在するかどうかはわからない。その検証からRMが始まると言っていい)。だが今は細分化は単純に乗車日単位だけで、予測需要の総量と客単価が同じカーブを描いているに過ぎない。二つ目は、精緻なデータ分析を行っておらず、担当者の経験値に頼る「緻密などんぶり勘定」でしかない点だ。これでは「なんちゃってRM」だ。だからこそ上述のような単純な単価コントロールしかできないのだ。既に、冒頭に上げた新RMS導入を決めてくれた事業者があり、運用開始に向けデータ整理を行っているところなので、その成果に期待している。さらに、リクツは別としても、現実への不満も大きい。まず「移行組」においては、彼らの象徴たる首都圏~京阪神において、1900円といった極端な値付けも見られる。失望だ。なお、こういった極端な安値に対し「それでは安全が担保できない」と非難する人がいるが、実はその論理は成り立たない。大競争状態のこの種の路線で、販売力が弱い(と自己認識している)事業者自身に取ってみれば「従来4000円で販売していた時は実乗わずか数人だった平日でも、1900円で売ると40席満席になる。その方がよほど儲かるし、安全の原資も確保できる」というのが当事者の率直な意見だろう。短期的には、それは正しい。問題は、どこかが1900円、さらに1800円を付ければ、競合先も同価格で対抗してくるという点だ。今は何とかマトモな価格で踏ん張っている、より販売力の大きい事業者が我慢できなくなって1900円に値下げした際、客単価は1900円で「実乗わずか数人」に戻ってしまうのだ。経営という観点で見て、短期的視野での極端な値下げが正しい戦略とは思えない。以前は、認可運賃制度により、東京~大阪は税別8200円に(かつ、車両タイプも事実上3列シートに)統一されていた。高速ツアーバス成長により、超豪華座席から4列シートまで車両タイプは多様化し、さらに繁閑に応じた価格変動で、閑散日の4列車は4000円前後まで下がった(逆に繁忙日の運賃は8650円を軽く上回った)。あの時点での4000円という「底値」が市場の爆発的拡大に寄与したことは間違いない。しかし今、それが半額以下に下がったことで、需要を2倍に増やすことができているか? 答えは明らかに否である。(価格を下げることでどれだけ売れ数が増えるか、を「価格弾力性」「価格弾性値」と呼ぶが、それが1.0を下回る状況)。繰り返すが、個社単位では意義がある。だが業界全体では「囚人のジレンマ」に陥っているに過ぎない。RMは、決して「足元の空席を埋めるために安売りをしろ」とは言っていない。各社がRMの本質を理解した上で価格変動を行なうことが重要だ。RMの本質を十分に理解させないまま手法だけを導入してしまった私に責任がある。一方の「既存組」。彼らは、憎き?高速ツアーバス(と、LCC)が導入した手法としてRMと出会った。そのため、高速ツアーバスへの対抗としてRM(らしきもの)を導入したから、「カレンダー運賃」は、高速ツアーバスからの「移行組」や航空と競合する長距離夜行が中心だ。しかし、多くの「既存組」にとって、長距離夜行ましてや「移行組」が幅を利かす首都圏~京阪神、名古屋、仙台線など大きな存在ではない。一部、直撃を受けた事業者(東北急行バスなど)にははなはだ申し訳ないが、高速ツアーバスがどれほど成長しても「既存組」全体から見れば蚊に刺された程度の話。しかし、それは、「高速バス市場の本丸」たる、高頻度運行の短・中距離昼行路線において、RMに取り組まなくていい理由とはならない。もしも、である。昼行路線と競合する鉄道(あえて具体的に言えば、新幹線の一部区間や、特急「ひたち」「あずさ」さらに九州内の各特急などのこと)が先にRMを導入し、曜日や時間帯によって大きく運賃料金を変動させてきたらどうなるだろう?いや、既に一部のJR会社の幹部たちは、新聞のインタビュー等で、柔軟な運賃変動制導入について意思を明確に示している。それが実現した時になって、まるで夏休みの宿題をため込んだ小学生のように、慌ててRMに取り組むのだろうか?ましてや、この種の高頻度昼行路線は、電話予約や当日の乗車便変更、さらに車内運賃収受など、本格的なRMを導入するにはオペレーション上の障害が極めて大きい。今のうちに、3年後、5年後といったゴールを見据え、基幹システムの改修やオペレーション変更など一歩ずつ前進していく必要があるのだ。ホラを吹いて無用な危機感を煽っているつもりはない。10年前、「既存組」の中のいったい誰が、「新高速乗合バス」制度を想像していただろうか?時間は、実は我々が想像しているより少し早い速度で流れているのだ。

2016.06.17

コメント(0)

-

『バスマガジン』『日経MJ』『観光経済新聞』

今回もメディア露出のご報告から。まず、5月27日(金)発売の『バスマガジン』第67号には、いつもの連載「成定竜一の高速バス業界“一刀両断”」に加え、4月に提供を開始した「FIT対策メニュー」の内容、およびその告知を兼ね4月5日(火)に開催した「FIT対策セミナー」の様子も、写真入りでご紹介いただけた。余談だが、5月21日(土)に、監修している求人サイト『バスドライバーnavi(どらなび)』が主催する就職博「どらなびEXPO」で会場の運営と特別講座の講師役を担当したが、多くの参加者の皆様から「いつも読んでます」と声をかけていただき大変光栄だ。6月11日(土)には大阪会場で「EXPO」を、その後にも関西でさらに話題性のあるイベントも計画中なので、関西地区の乗務員志望の皆様はぜひご参加いただきたい。続いて5月30日(月)付の『日経MJ』。フロント面(第一面)の特集記事「バスタが動かす新宿」の中でコメントを採用いただいた。内容は、いつも申し上げているように、<これまで高速バスは、山梨、福島、長野など地方在住者の都心までの「足」として成長してきたが、これからは「都心から2~3時間の旅需要が増える」>というもの。コメント一つだけの掲載だが、影響力の大きい媒体で日頃の主張が紹介いただけることは大変誇らしい。本音を言えば、先日の『女性セブン』の記事のように「富士急ハイランド、御殿場プレミアム・アウトレット、東京ディズニーリゾート」という風にデスティネーションを具体的にご紹介いただけたなら実際の需要喚起につながったのだが、フロント面の特集ともなると、あらゆる方面に取材を重ねネタは山ほどあるので、そこまで書ける余裕もなさそう。この記事この露出は、多くの関係者のご協力で実現したもの。なにも有名な新聞やテレビに名前が出ること自体がゴールだとは考えていないけれど、「コイツのことを記事で紹介してやろう(あるいは、してもらおう)」と思ってくださる方々がいることには本当に感謝。そして、6月4日(土)付けから始まったのが『観光経済新聞』での連載「岐路-バスと観光 新たな関係」である。同紙は、旅館やホテル、そして旅行会社など観光産業の皆さんが購読している媒体である。貸切バス事業者の中にも、購読者は多い。そう、バス業界でも貸切バス事業にかかわる人たちは、自分の立ち位置を「観光産業の一員」と捉えているのに対し、高速を含む乗合バス事業だと、どちらかというと気持ちは地元住民の方を向いていて観光とは少し距離がある場合が多い。いつも申しているように、特に高速バス事業については、次なる成長分野は(FIT化が進むインバウンドも含めた)個人旅行客である。「自画像」を少し描きかえる必要があるのだ。ただし、変わる必要があるのは何も高速バスだけではない。むしろ、旅館やホテル、旅行会社、また土産物店などからなる観光産業は、私たち高速バス業界以上に大きな変革を求められている。職域(社員)旅行や町内会の旅行など「ご一行」で旅行を楽しむ時代が終わったことは今さら言うまでもないし、旅行会社が企画するパッケージされた旅行も、もちろんゼロにはならないが漸減傾向であることは間違いない。消える寸前にろうそくの炎が一瞬大きくなるように、貸切バスの単価下落や無店舗販売(会報誌や新聞広告をベースとした電話予約)等によって驚くような価格を実現し、ちょうど定年を迎えた団塊世代を大きく取り込んだ格安バスツアーも、貸切バスの新運賃制度導入によって退潮が進んでいる。ところで、観光系の方々の集まりに参加して、「バスのコンサルをやってます」と名刺を出すと、人によって対照的な反応がある。コンサバな(ありていに言えば、未だに既存の旅行会社に頼ったビジネスを続けている)人は、バスと聞くとパッと目を輝かせて「ぜひ、ウチの宿(施設)に来る商品を企画してください!」と営業モードになる。一方、もう「団体」目当てでは食っていけないことを明確に意識している人たちは、「ウチは、バスのお客さんはもう受け入れないんですよ」という態度を取る。「バスに頼る商売は卒業したんだ」と。つまり、観光産業が直面する環境変化に気が付いていない人たちはもちろん、それに敏感な後者の人たちでも、「バス」と聞くと、貸切バスや、それを使ったバスツアーしか思い描けないらしい。高速バスという存在は意識の中にはないのだ。近年、観光庁の後押しもあり各地で日本版DMO(Destination Management Organization)設立などデスティネーションの魅力の再定義が盛んだが、(もちろん、既存の旅行会社に頼った旧来型の観光地ではもう集客が困難だという危機感自体は大いに共感するものの)デスティネーションだけがブラッシュアップされても、既存の旅行会社の存在感が漸減する中、デスティネーションに到着するまでの足の手配がむしろ置いて行かれてしまうのであれば、クルマで旅行する層にだけ旅行の魅力が増し、クルマ以外の旅行をむしろ退潮させてしまうリスクがあると感じている。やはり、既存の旅行会社に代わる新しい旅行流通の仕組みを構築することが重要だ。本連載では、まず当面は喫緊の課題である貸切バスの安全性に焦点を当て、同紙の主要な読者層の一つである旅行会社にとって貸切バスを発注するに際し知っておいていただきたい情報をご紹介するが、やがては、バス、あるいは公共交通という視点から見た、我が国の観光産業のあり方についても提言を行っていきたいと考えている。もっとも、変革を求められるのは、バス業界や観光産業だけではない。経済成長の終焉、人口減少が始まった社会…この国が大きな節目を迎える中で、大きなうねりに対応できなければ産業として生き残れない。その中で、自分の持ち場たる両業界に、変革するよう背中を押し続けることだけしか、私にできることはないのだ。

2016.06.06

コメント(0)

-

【近況報告】4月~5月のメディア露出と「西口」への感謝

今回も簡易的な更新(近況報告)のみでお許しください。4月4日(月)、5日(火)のセミナーや新サービス発表に際しては、多くの媒体にご紹介いただきましたので、あらためて整理します。【三菱総研セミナー「高速バスにおけるレベニューマネジメント」】■4月9日 『観光経済新聞』■4月15日 『日刊自動車新聞』■4月25日 『東京交通新聞』【「バス業界向けFIT対策メニュー」および「セミナー」】■4月6日 『トラベルボイス』■4月6日 『SankeiBiz』■4月7日 『フジサンケイビジネスアイ』■4月11日 『東京交通新聞』■4月12日 『交通公論』■4月15日 『日刊自動車新聞』■4月15日 『観光経済新聞』■4月21日 『旬刊旅行新聞』また、4月以降、上記のニュース以外にも多くのメディア露出をいただきました。■4月発行 『交通工学』(一般社団法人 交通工学研究会の機関誌に論稿を寄稿)■4月11日 TBSニュースバード『ニュースの視点』スタジオ生出演(訪日外国人の急増と、団体旅行から個人旅行へのシフトについて解説)■4月28日『女性セブン』(「バスタ新宿」についての解説および近年の高速バス事情についての解説)■5月9日 『朝日新聞デジタル』(京王の旧・新宿高速バスターミナル運用終了)■5月10日 『朝日新聞』東京版(同上)いずれも、多くの方のご協力をいただき露出につながりました。本当にありがとうございました。追伸:5月9日、10日の新宿高速バスターミナル(通称「西口」)運用終了の件ですが、私自身のバス業界との出会いもこの場所でしたし、本ブログもまた「西口」の記事からスタートしています。 ・「新宿高速バスターミナル」 ・「バスに頭を下げる」 ・「地方>大都市」 ・「中央高速バス~二つの路線~」 ・「高速バスの役割~公益性?~」 ・「秋田行きのお客様」 ・「ホテル時代に学んだこと、そして転職」当時は、「楽天トラベル」の事業責任者として、なかなか埒のあかない「既存」高速乗合バス事業者への営業活動を、ただただ地道に行ってい頃。あらためて読み返してみると、多少気恥ずかしい内容もありながら、明らかに私の原点がこのターミナルであることを思い知らされます。あらためて、「西口」と、それを支えた数多くの人たちに感謝。

2016.05.11

コメント(0)

-

【ご報告】高速バス事業者向けセミナー2件

今回も簡易的な更新ですいません。近況のご報告を。皆さん既にご存じの通り、4月4日(月)の早朝、新宿南口交通ターミナル「バスタ新宿」内に、新しい新宿高速バスターミナルが完成し供用が開始されました。今後とも課題はたくさん出てくるとは思いますが、まずは、ターミナル会社の皆さん、その他関係者の皆さん、お疲れ様でした。またおめでとうございます。私としては、国からの事前の情報発信に想定外の点があり、開業前時点でのメディアの取り上げ方が当初イメージしていたよりはずいぶんと小さいものになってしまったのは少し不満です。開業直前に多少の対応をさせていただき、また開業前日の式典に大臣と知事が臨席されましたので、その後、様々な媒体でバスタ新宿の露出がありました。その開業にタイミングを合わせ(遠方の事業者さんが東京に集まるいい機会でもあるので)、4日当日と翌5日にバス事業者向けのイベントを2本連続して開催しました。まず4日(火)午後は、三菱総合研究所主催によるセミナー「高速バスにおけるレベニューマネジメント」。約20人の皆様にご参加いただきました。私も一本講演を担当したほか、主催者より、高速バス事業者の導入を想定し、クラウドを利用した廉価なレベニューマネジメントシステム(RMS)を新しく提供を開始した旨、発表がありました。高速バスにおけるRMについては、もう10年も同じ主張を続けてきており、4年前には国の制度まで改正していただきましたが、「既存組」では本格的な活用に至っておりません。あらためて、RMを導入する意義をご説明しました。なお、当日の夜、公式な懇親会は開催されなかったものの、みんなで居酒屋に向かい、東北から九州までの事業者さん達が年に何度かの同窓会状態になったことは言うまでもありません。翌5日(火)の午後には、当社主催により、「高速バス業界向けFIT対策セミナー」を開催しました。インバウンドの増加に加え、旅行形態が団体から個人へシフトする中で急成長するFIT市場について、お二人の方からご講演いただきました。お一人目は、国土交通省総合政策局公共交通政策部から海谷・交通企画課長が自ら足をお運びいただき、『高速バスの新たなステージへの期待』と題し、この種の講演では珍しいくらい熱く語って下さいました。お二人目が、インバウンド戦略アドバイザーの第一人者である、株式会社やまとごころの村山代表です。多くのバス事業者が食い入るようにお話を聞き入っていたのが印象的でした。その後、計6社の専門企業と一緒に当社が開発した、バス業界向けの「FIT対策メニュー」について発表。その中で、英会話研修(予約センター向け、バスターミナル向け、乗務員向けなどバスの現場に特化した研修)を提供するEnglishOK株式会社には、抜き打ちで英会話研修(乗務員向けバージョン)を行なってもらいましたが、会場内の空気が瞬間冷凍…その後、株式会社工房の成田常務が登壇し『Japan Bus Online』のプレゼンを始めた際には「故郷に戻ってきた」ような安堵感が広がるという会場の空気の変化がとても興味深かったです。海谷課長、村山代表、そして6社の提供企業+工房さん、さらには年度初めの忙しい中お集まりくださった約70人の皆さん、本当にありがとうございました。9日(土)時点で確認できたメディア露出は以下の通りです。■RMセミナー関連 ・9日付『観光経済新聞』■FIT対策メニュー関連 ・6日付『トラベルボイス』 ・7日付『フジサンケイビジネスアイ』 ・7日付『サンケイビズ(Sankeibiz)』明日以降もいくつかの露出が期待できますので確認できしだい追加します。【11日追記】 ・FIT対策メニューについて11日付『東京交通新聞』に掲載また、11日(月)15:00から、TBSニュースバード(CS放送)『ニュースの視点』のスタジオ生出演し、政府が訪日外国人客数目標を倍増した件やFIT化が進むインバウンド市場、それに対応するための当社の「FIT対策メニュー」、さらにはバスタ新宿開業に伴うバス業界への影響や今後の展望など、解説します。同番組は事故や制度改正関連で過去に2度出演しましたが、今回は前向きな話題なのでお招きいただけたことは大変光栄です。地上波と違い、45分間、みっちり時間をいただきます。

2016.04.09

コメント(1)

-

【近況報告】

更新作業が追い付いていなくて申し訳ありません。まず、前々回、そして前回ご報告して以降の、メディア露出のご報告。<軽井沢事故関連>■2月14日(日)『朝日新聞』(朝刊)コメント紹介■2月15日(月)TBSラジオ『荒川強啓デイ・キャッチ!』コメント紹介■3月20日(日)発売『Wedge』4月号 コメント紹介■3月26日(土)発売『バスマガジン』 連載「成定竜一の高速バス業界“一刀両断”」、今号は事故の件をテーマに<3月14日(月)開催のサポートエクスプレス社主催セミナー関連>■3月18日(金)『日刊自動車新聞』■3月19日(土)『観光経済新聞』■3月21日(月)『東京交通新聞』上記のうち『Wedge』の記事では、サポートエクスプレス飯島代表の取組も大きく紹介いただいています。次に、国土交通省/観光庁の「国内観光の振興・国際観光の拡大に向けた高速バス・LCC等の利用促進協議会」については、公式な会合やそれ以外のお打ち合わせなどを重ね、昨日、「高速バス・LCC等の利用促進に向けた取組方針」を発表することができました。またその骨子は、昨日の『日本経済新聞』夕刊でも報じていただきました。昨日の会議に先立っては、首相が議長を務める「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」で「2020年に訪日外国人を年間4000万人に増加」をはじめとする各種目標数値と、それを実現するための「観光ビジョン」を策定。同ビジョン中には「観光産業を基幹産業に:古い規制を見直し、生産性を大切にする観光産業へ」「ソフトインフラの改善:新幹線や高速バスなどにおける海外からのインターネット予約可能化」といった文言も盛り込まれ、(もちろん私自身は首相が議長の会議に出席などできませんが)その直後に上記検討会が開催されたこともあり、「構想会議」にも出席した方々の興奮がよく伝わってきました。「構想会議」「高速バス・LCC協議会」それぞれの会議で決まった内容については、4月5日(火)に開催する当社の「バス業界向けFIT対策セミナー」にて、国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課よりご説明いただくことになっています。取り急ぎ、近況のご報告でした。落ち着いたらちゃんと更新します(冷や汗)

2016.03.31

コメント(0)

-

次の季節へ

事故から間もなく1ヶ月。前回【ご報告】として振り返った以降のメディアでの私の発言を備忘録的に振り返っておくと■1月25日(月)・TBSニュースバード『ニュースの視点』スタジオ出演・『東京交通新聞』に寄稿■2月1日(月)・テレビ朝日系『ワイド!スクランブル』スタジオ生出演■2月6日(土)・『観光経済新聞』に寄稿である。いわゆる「足の長い」媒体からはまだ取材が続いている。今回の事故の報道には、被害者に大学生が多かったこともありSNS上の写真や情報が繰り返し伝えられそれがリアリティを高めたという特徴があって、そういった報道が静まった今、亡くなった方のご遺族や、重い怪我をした若者たちのことをあらためて思うと胸が痛い。一方、業界としても私個人としても、一部の悪質な事業者が惹起した一件の事故にだけとどまっているわけにもいかない。再発防止策策定は当局を中心に着実に進んでいるし、私も必要に応じお手伝いはさせていただくとして、さりとて本業で手を抜くわけにもいかない。先月は、もともと月の半分くらいが、東北から九州まで各地への出張の予定で埋まっており、そこに報道対応ラッシュが割り込んだので本来業務がかなり「遅延」した。「回復運転」に努め、締切が決まっている仕事については(一部、お願いして延期してもらったりしながら)済ませたところだ。その分、作業が遅れているのが4月に照準を当てた取組である。このブログで何度もご説明してきたように、我が国の高速バスの歴史を振り返ると【第1フェーズ(1964年~)】参入が国鉄バスなどに限定され、販売力を持ちえずに苦戦【第2フェーズ(1980年代半ば~)】共同運行制が定着し、地方部における既存乗合事業者の存在感により「地方→大都市」市場を開拓【第3フェーズ(2000年代半ば~)】ウェブマーケティングを活用し高速ツアーバスらが「大都市←→大都市」市場を開拓という経過を辿っている。私個人は第2フェーズの現場(学生バイト)で高速バスと出会い、一度バス業界を離れたうえに第3フェーズ化を自ら旗を振って実現した立場だ。その流れの中で、私(または当社)の今のミッションは大きく二つある。一つ目は、第3フェーズ化の完成である。第3フェーズの果実の一つであるレベニューマネジメント(運賃を細かく変動させるなどして収益性を向上させる手法)は、主に大都市間の夜行路線でこそ定着したが、「高速バス市場の本丸」である地方向けの高頻度昼行路線では手つかずのままだ。当局が制度改正(幅運賃制度の導入)まで行ない支援してくれている以上、高頻度昼行路線でもRMの定着を目指すべきだ。限られた乗客数でも適切に収益を上げ、その収益をサービス向上や維持(ここで言うサービスには安全性確保も含まれる)に回せる「筋肉質」な高速バス事業を作らねば、移動人口が確実に減少する中で高速バス事業は「骨粗しょう症」に陥ってしまう。また、RMが定着したとみられる大都市間路線でも、一部の事業者が閑散日の投げ売りを行なっているが、これはRMの趣旨を理解しない愚行である。第3フェーズ化を完成させるための積み残しを早く処理してしまいたい。もう一つのミッションが、高速バスの「その次」の市場だ。既に「地方→大都市」と「大都市←→大都市」市場の開拓が終わった以上、次なるは「大都市→地方」市場だ。私自身は国内の個人観光客に大きく期待しているものの、説得力を持つのがインバウンド、特にFIT(海外からの「個人」観光客)である。初訪日では団体ツアーで「ゴールデンルート」を駆け抜けたアジアからの観光客も、リピート化とともに「より深い日本」を求めて全国津々浦々へと向かい始める。従来、ゴールデンルート上の、それも免税店など一部の業種だけが実感していた観光立国への流れを、全国のあらゆる立場の人たちが実感するはずである。バス業界で言えば、主役は貸切バス事業者から高速バス、乗合バスの事業者へと移る。添乗員が必ず同行していて、バス乗務員は日本語でコミュニケーション可能であった「爆買いツアー」が、個人単位での旅行へバラけて行き、ウェブ上での情報提供や予約決済から現場での乗務員の片言の会話まで、通訳役の添乗員不在を前提にしたサービスが求められるのだ。それは大きなチャンスでもある。年間2000万人のインバウンドの、仮に2割が1往復(つまり2回)高速バスを利用してくれたら年間800万人。「既存組」があれだけ大騒ぎした高速ツアーバス全社合計の輸送人員が年間600万人(最大時750万人)だったから、相当な規模の新市場が生まれることになる。そのお手伝いができるなら私としては本望である。新宿の新BT(「バスタ新宿」という愛称が発表されているが、タクシーや一般車乗降場を含む交通結節点全体の愛称であり、必ずしもBTそのものを指すものではない。しかもビルの名称はまた別なので話がややっこしいが)の開業が4月4日(月)と発表された。当日は、全国から乗入事業者も視察に集まるし、そのままご参加いただけるよう、同日の午後にはRMの、5日(火)にはFIT対策の、それぞれ無料セミナーの準備を進めている。事故の件で準備が遅れているが、完了しだい全国のバス事業者にご案内をお送りするのでお待ちいただきたい。もう一度、自分のミッションとそれがもたらす未来を頭に描きつつ、一進一退を重ねながらも着実に春が近づく季節の歩みのように、一歩ずつ前に進んでまいりたい。

2016.02.13

コメント(0)

-

【ご報告】軽井沢事故に際して

再び、極めて残念なバス事故が発生しました。何よりもまず一人の人間として、亡くなった方々のご冥福と怪我をなさった皆さんの一刻も早いご回復を祈っております。今回は若い方が中心だったこと、そのためSNS上の写真などを入手しやすくお一人おひとりの情報が詳細に報道されたこと、怒りや悲しみをぐっと抑え込んでのことと思われるご両親のコメントなどもあり、ご本人やご家族の方の悲しみや無念さはいかばかりか、胸が痛みます。併せて、考えてみればあずみ野観光の事故直後から常に何らかの形でバス事業の制度の見直しを手伝ってきた立場としては、ただ無念という気持ちです。ここまでの道程で、色んな方のご決断やご努力がありました。制度が変わったことで、安全性とは全く別の部分で事業継続が困難になり涙を呑んで高速バス分野から撤退を決めた経営者の決断などを思えば、バス事業者としての実力うんぬん以前にそもそも会社(「企業」という言葉さえふさわしくなさそう)としての体をなしていない未熟な事業者によって、業界への信頼が一気に消え失せたことは悔しくて仕方ありません(事故の直接的な原因については警察の捜査の結果を待たなければならず、事業者の管理体制が事故に直接つながったかどうかはまだ不明ですが、当該事業者が極めてずさんな状況であったことと、そのことが社会から業界への信頼を失わせたことは間違いないと思います)。事故当日、ニュースを知ったのは、夜行高速バスで出張先の都市に到着した直後でした。朝食を取ろうと喫茶店に入ってモバイルを見たら、ニュースの見出しが「バス横転。死傷者多数」。最初は、遠い海外での出来事だと感じたというのが率直なところです。たまたま、でしょうが、ニュースの詳細を読もうとタップした瞬間、ある記者さんから一発目の電話が入りました。その後はひたすら電話の嵐。出張を早めに切り上げさせてもらい(その日は十分なコンサルテーションができなかったにもかかわらず、帰り際に、先方の常務が缶コーヒーを買ってカバンに入れてくれました。関越道事故後の対応に追われた後の初の出張の際も、地元の温泉に連れて行ってくれ労ってくれた方です)、復路の高速バスもキャンセルして新幹線で東京へ。後はただただ取材対応とテレビやラジオの出演に振り回されました。黙っていれば「過酷な勤務、安全軽視のブラックな業界」という報道になってしまいます。そうなると、集客にも影響しますし乗務員のなり手も減ります。細かくは書きませんが、譲るべきところは譲り、主張すべきところは主張し、まずは「多くの事業者はまっとうである」と報じていただくことに注力しました。次に、消費者視点では「シートベルトの着用」、業界の整序化という意味では「貸切バスの新運賃制度による収益性改善→待遇改善や安全性向上への投資」を「出口」と決め、真摯に、かつ粘り強く報道対応を重ねることにしました。報道対応の中で、新運賃制度の価値をあらためて認識しました。関越道事故の際にも既に新高速乗合バス制度が決定していたことが救いになりましたが、今回も同様です。あずみ野観光の事故以来行なわれた多くの制度改正の中で、この新運賃制度は、貸切バス事業者が積極的に受け入れる動機がある唯一の改正です。既に多くの事業者で収益性が向上。だからこそ中古車しか買えなかった中小事業者まで新車を発注し、バックオーダーが1年という「バブル」を生んでいるのです。人手不足の中、収益性向上を乗務員の待遇改善や各種安全性装置などに再投資しない事業者は、まずは乗務員から選ばれなくなり「人手不足倒産」に向かいます。実際にそうなるかどうかは未来にならないとわかりませんが、少なくとも「バスの仕事=過酷」というのは過去の話で潮目が変わったんですよ、というメッセージを、むしろ業界内に対して説明できた意義はあると考えています。後は、事業者側が、自らの将来を考えて行動してくれることを期待しています。大きな、また速報性のあるメディアへの露出は一区切りと思われますので、取り急ぎ、備忘録的に、確認できたメディア露出を並べておきます。■1月15日(金) ・TBS系『ひるおび!』コメント紹介■1月16日(土) ・テレビ朝日系『週刊ニュースリーダー』スタジオ生出演■1月18日(月) ・RKB毎日放送ラジオ『インサイト』生出演(電話)・日本テレビ系『ZIP!』インタビュー紹介・日本テレビ系『スッキ!!』インタビュー紹介・TBS系『ひるおび!』スタジオ生出演・テレビ東京系『ワールドビジネスサテライト』インタビュー紹介■1月19日(火) ・TBS系『ひるおび!』スタジオ生出演・TBS系『Nスタ ニュースワイド』コメント紹介・TBSラジオ『荻上チキ・Session22』スタジオ生出演・『週刊朝日』コメント紹介■1月20日(水) ・TBS系『ひるおび!』スタジオ生出演・テレビ朝日系『報道ステーション』インタビュー紹介■1月21日(木) ・TBS系『ひるおび!』スタジオ生出演■1月22日(金) ・共同通信配信記事(地方紙等に掲載)コメント紹介■1月23日(土) ・読売テレビ/日本テレビ系『ウェークアップ!ぷらす』スタジオ生出演

2016.01.23

コメント(1)

-

『羽鳥慎一モーニングショー』&『月刊事業構想』&『バスラマ』

本日はメディア露出の件を3題。まず、12月28日(月)に東京・池袋で発生した貸切バスの車両火災に際して、翌29日(火)のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』の取材のお手伝いをさせていただき、インタビューを紹介いただいた。9月末に番組名が変わってからは初めての出演(先月『バスドライバーnavi』を採りあげていただいた際に映りこんでたとは思うけど)。事故発生は朝。当日、私は、夜の会食まで都内の取引先をウロウロの日。担当ディレクターから連絡が入ったのはお昼過ぎだった。正直なところ、本件は「マーケティング」の話ではないし「高速バス」の事故でさえない。本来は私がコメントする立場にない。ご協力すべきか迷う案件だ。だが、結局、東名阪道事故の際と同様、ご協力しておくべきだと判断。このような場合、おおむね、二つの段階でご協力することになる。まずは、取材活動に際しての基礎的な情報の提供。それとインタビューだ。前にも書いたが、政治の話から殺人事件まで扱うディレクターさんが、元々バスや火災に詳しいはずがない。当日出勤したら会議で「バス火災の件」をアサインされただけだ。それでも翌朝までに取材を済ませ番組を作らなければならない。さらに番組内に制作チームはたくさんあるから、担当ディレクターは毎回違う人だ。おそらくプロデューサーさん辺りが、「バスの件なら、いつも、たしかええっと、成定さんっていう人に取材してるから」くらい告げたのだろう。その際、普通、「これは高速バスじゃないから成定さんの専門外だな」とまでは誰も気付かない。私としては断ってもいい話だが、車両には難燃性素材が使われている点、万一の火災時にも「全焼」状態までには十分な時間があるので落ち着いて乗務員の誘導に従ってもらいたい点、非常口の存在など、誰かが「ネタ」を投下する必要がある。まずは簡単にそのご説明。その上で、夕方に有楽町で業務が終わり、夜の会食までの間に電話インタビューを、となった。前回出演した際の映像を少しゆっくりめに流しながら、電話インタビューの録音をかぶせてオンエアというのは時間がない際に使われる手法だが、なにせこちらは外出先で、録音に耐えうる静かな環境を探す方が大変。どうせ地下鉄で一本だからと六本木までお邪魔して収録してもらったしだい。番組では、レポーターさんやコメンテーターの皆さんも、おおむね柔らかい発言を重ねていただき、(たまたま翌日に発生した別のバス火災も含めて)けが人などもいなかったこともあり、バスに対する無用な不安を世間に与えることはなかったと考えている。もっとも、当該事業者は色々と話題も多い会社であり、警察の捜査や国交省の監査が適切に行なわれ原因究明と再発防止が徹底されることを期待している。話は変わって、その28日(月)に発売された『月刊事業構想』2月号の特集「地方・中小企業にチャンス 交通・物流革命」で、インタビューをまるまる2ページご紹介いただいた(同誌の公式サイトで一部閲覧可)。同誌は、「新規事業構想」について研究や教育を行なう専門職大学院である事業構想大学院大学が発行する月刊誌。企業のマネジメント層や新規事業担当者、自治体の首長や職員の購読率が高く影響力が極めて大きい媒体である上に、この大学院のタグライン「答えのない問題に、構想を」というフレーズにはいつも共感しているので、いつか高速バスについて採りあげていただきたいなあ、と願っていたところ。今回は本当に縁に恵まれ、高速バスについて採りあげるどころか、なんと私自身について大きくご紹介いただいた。タイトルが『高速バスの「新市場」 「大都市・海外→地方」の移動にチャンス』となっているから分かる通り、内容はこのブログで何度も繰り返しご説明してきたもの。現時点での私の主張を過不足なくまとめてくださっており、読者の皆様からの反応に期待するところだ。この露出につながったような縁が、誌面を通して読者につながり、その中から新しい縁が生まれ社会を動かしていくのなら、大変うれしい。もう一つ、厳密に言うとパブリシティではないわけだが、同じ28日(月)発売の『バスラマ・インターナショナル』153号掲載の「夜行バス比較なび」の広告のメインコンテンツとして、エッセイ?『成定竜一のNAVIGATION for the futture~』第二回を担当させていただいた。第一回の時点では、一体何の広告やら意味もわからなかったに違いないが、だんだんと広告の意図が見えてきたはずである。ぜひ手に取って内容をお読みいただきたいが、我が国の高速バスの歴史を読むことで次に目指すべき方向を語るという手法は(というより、切り口は若干違えど内容そのものは)上記『月刊事業構想』のインタビューと共通である。俯瞰する視点から歴史を見る目は、今の私のビジネスにおいて極めて重要な役割を果たしており、その目を育ててくれた中学高校時代の世界史の先生には今でも感謝している。さて、2015年を振り返ると、形を作るにまで育った「構想」はなに一つ生まなかった残念な年、であった。ただし、その構想を形にする環境を十分以上に熟成させることができたと考えている。多くの皆様に感謝するとともに、2016年、その構想を形にすべく、さらなるご支援をお願いする次第である。

2015.12.31

コメント(0)

-

国内観光の振興・国際観光の拡大に向けた高速バス・LCC等の利用促進協議会

久しぶりにまじめに更新。まず、12月4日(金)に放送されたテレビ東京系『ワールドビジネスサテライト』の動画が、同番組のサイトで公開されているので見逃した方はご覧いただきたい。また、昨日12月15日(火)付で、国土交通省総合政策局および観光庁により、「国内観光の振興・国際観光の拡大に向けた高速バス・LCC等の利用促進協議会」が設置され、成定もメンバーとして選任いただいた。事前準備をいくばくかお手伝いさせていただいたほか、昨日、日本バス協会や事業者数社らと一緒に第一回会合に参加し、高速バスによる個人観光客取り込みの戦略について意見表明させていただいた。本協議会設置については、『東京交通新聞』が12月14日付で速報済み(それにしても役所の会議名は長い。過去に参加した会議の最長が29文字。今回は34文字なので記録更新)。なおこの協議会は、この6月に政府(関係閣僚会議)で決定した「観光立国実現に向けたアクションプログラム2015」の一環として、個人化が進む訪日観光客(インバウンドのFIT化)に向け日本国内の廉価な移動を提供するための施策の一部という位置づけである。いわゆる「高速バスブーム」の頃から約30年かけて、「既存」乗合バス事業者らが、「最寄りの大都市への足」として「地方→大都市」需要を定着させ、ここ10年ほどでは高速ツアーバス各社(当時)がウェブマーケティングを上手に活用し首都圏~京阪神など「大都市←→大都市」市場を喚起した。「地方→大都市」と「大都市←→大都市」が既にあるなら、次に目指すべきは「大都市(その背後にある海外を含む)→地方」であることは明白。主要なターゲットとしては観光客である。一方で旅行業界から見ると、邦人客、訪日客ともに旅行形態は団体から個人へシフトを始めており、従来の出来合いの「バスツアー」から、旅行者一人ひとりの興味関心を満たす「オーダーメイド型」の旅行へと変革を求められている。つまり、私たち高速バス業界が、「さあ、次は全国津々浦々へ観光客を送りこむ市場の掘り起こしをがんばるぞ」というこのタイミングで、旅行のあり方が個人化し始めるとともに、この国の次なる生き様として政府が「観光立国」を表明し、このような協議会まで設置される……高速バス事業に関わる全ての人は、自分たちが極めて幸運であることをよく認識すべきである。本協議会は、年度末(3月)に中間発表を行なう予定でこれから作業が進んでいく。中間発表には、当然、主に来年度に官民でどのような取組を行なっていくのか、具体的に書き込まれる予定だ。その際には、あらためてご報告する。また、本協議会で検討される課題(のうち、高速バスが絡む部分)は、これまでこのブログなどで主張してきた内容そのままであるので、協議会の成果として盛り込めなかった取組については、当社としてサポートしていくことも検討している。準備に時間はかかったが、ようやく、高速バスを巡る大きな歯車が一つ動いた。

2015.12.16

コメント(0)

-

【お知らせ】テレビ東京系『ワールドビジネスサテライト』

本日もメディア露出のご報告のみ簡単に。12月4日(金)に放送されたテレビ東京系『ワールドビジネスサテライト』の特集「競争激化 高級車両続々で変わる高速バス会社」の取材にご協力させていただき、また成定のインタビューもご紹介いただきました。影響力の大きい番組ですし(私個人としては名前入りでコメントをご紹介いただいたのは3度目になります。繰り返しご紹介いただけることは本当に感謝です。なお、裏方として取材のお手伝いをしたり、微妙に見切れていたり、というのはホテル時代を含め他に何度かありますが…)高速バスを採りあげていただけることに感謝です。今回は、西武バス、京都交通2社の新車が旬ということで採りあげられました。私としては、この流れ(首都圏~京阪神のような、超豪華から格安まで多様な選択肢から「選んで乗る」市場におけるトップエンドの車両ではなく、標準的な夜行用3列車のちょこっと豪華化。それも新しい保安基準のもとで)を作ったのは間違いなく名鉄バスの「プレミアムワイド」ですから、本当は名鉄さんに登場いただきたいんですけど。いずれにせよ、当日の視聴率もよかったようですし、このように高速バス(それも豪華系)をご紹介いただけることは意義深いことです。一方、今回伝えきれなかった部分として、(インバウンドも邦人客も含めて)旅行形態が団体ツアーから個人へとシフトしている中で(特にインバウンドについては「『爆買い』の終焉」ですね。もちろん完全に消えるわけではないんですが)、旅行業界や高速バス業界がどのような対応をしているか、という部分でして、その辺の情報発信も引き続き続けていきたいと考えています。近日中に番組サイトで動画が公開されると思いますのでその際にはお知らせします。

2015.12.07

コメント(0)

-

【お知らせ】『羽鳥慎一モーニングショー』&『バスマガジン』

ブログの更新が全然追いついておらず申し訳ありません。本日はメディア露出のご報告を2件。私が監修を担当しているバス運転手の求人サイト『バスドライバーnavi(どらなび)』主催により、11月14日(土)にバス運転手専門の就職博「どらなびEXPO2015秋」を東京・品川で開催しました(10月31日(土)には大阪会場も開催)。その様子と、事業者側の状況などについて、26日(木)のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』でご紹介いただきました。人手不足の話ですが、「バス運転手は仕事がキツイ」というような論調ではなく、足元でのインバウンド増加や、オリ・パラに向けての構造的な人手不足というストーリーの中でお伝えいただいたことは重要な一歩だと思います。関係者の皆さん、ありがとうございました。また、本日発売の『バスマガジン』74号でも同イベントの会場の様子を大きくご紹介いただき、成定の写真も掲載されています。合わせて同誌には、連載第二回目となるコラム「成定竜一の高速バス業界一刀両断」も掲載いただいています。関係者の皆さん、ありがとうございました。

2015.11.27

コメント(0)

-

『バスラマ』第152号~成定竜一のNAVIGATION for the futture~

『バスラマ・インターナショナル』152号(それにしても今号は知ったお顔がたくさん登場)に、珍しい形で私の原稿が掲載された。サービスアドバイザーを務めている高速バス比較サイト「夜行バス比較なび」と、同サイトが運営するウェブメディア「バスとりっぷ」が出稿した広告のコンテンツとして、私がエッセイを連載することになったのである。連載と言っても3回程度の予定だが(この手の話は、最初は自己紹介的な内容にするしかないので、このブログをお読みの方ならご存知の内容ばかり。そういう方は読み飛ばしてください)広告のコンテンツとして記名でエッセイ、などと言うと、五木寛之さん、伊集院静さん、村上龍さんなど有名作家のようで面はゆい。まあ、対象を『バスラマ』読者に限っての話なら、世間一般で言うところのこれら大先生方に肩を並べるくらいには自分にも存在感があるのかな、と思いお引き受けしたしだい。そもそも、とても「足の長い」広告で、この第一回目を見ただけでは何を売り込みたいのかよくわからないだろう…補足すると、「移行組」の間では今や無くてはならない送客元に成長したこの「夜行バス比較なび」だが、「既存組」の間では存在をあまり知られていない。今年に入り「発車オーライネット」とのアフィリエイト連携の仕組みがようやくリリースされたのに際し、「既存組」への営業を支援するため、まずはサイトの認知度を上げよう、というのが広告の目的だ。過去にも紹介したことがあるが、このサイトは、楽天トラベルなどの「(他社)予約サイト」と異なり、高速バスの「比較サイト」である(発オラやハイウェイバスドットコムなど「(自社)予約サービスサイト」と、楽天など他社サイトの区別さえ付かない人も業界内に多い中、さらに新しいレイヤーの登場)。一見した通り、発着県を指定し検索すると多数の候補が表示されるという動きは楽天などと共通だが、詳細な情報を確認、そして実際に予約しようとすると外部サイトにリンクされる。誘導先のサイトは、バス事業者の(自社)公式サイトであったり、「高速バスドットコム」のような(他社)予約サイトであったりする。加えて、この画面(←複雑な動きをする画面なので、リンク切れ、または意図通り表示されないケースはご容赦を)のように、自社サイトと他社サイトの両方から希望のサイトを選んで予約へ飛ぶこともできる。幅運賃制度を活用すれば運賃が販路によって異なる(届出内容しだい)こともありうるし、ポイント付与や個座席指定などサイトごとの特徴を比べながら、利用者自らが最もお得だと思える方法で高速バスを予約することができるのだ。アフィリエイトモデルなので、実際の予約や決済は飛んだ先のサイトで行なう。そのため、事業者側の手数料負担は、発オラなど自社サイトのシステム利用料や決済手数料と合算しても、楽天や高速バスドットコムなど他社サイトの送客手数料(決済費用を含む)よりも安い。上記の通り、リンク先が高速バスドットコムのような他社サイトの場合も多く話がややっこしいが、これらのサイトで予約成立した際にも、当然、アフィリエイトフィーはそのサイトが負担する。つまり、どう転んでも事業者側の負担が他の販路より高くなることはない。私がこのサイトを応援する理由がこれだ。以前も書いたが「全国の高速バスを一覧できるサイトを作り、高速バス予約はそこに一本化するべき(または、それが理想だ)」という意見もあるけれど、もしそうなれば、その時点でサイト運営者は競争が止まってしまう。「他社より一人でも多くアクセス(訪問)を集めよう」「UI(ウェブ画面)を改善し転換率(訪問のうち予約成立する率)を上げよう」という競争意識が働かなければ、サイトは生きた化石となってしまう(既になりかけているサイトもあるよね、というツッコミが入りそうだが)。またバス業界には、旅行業界を指して「搾取」などと悪者視するクセがある。たしかに、旅行会社的感覚に違和感を覚えることも多いが、しかし、需要を作り上げてくれる存在でもあり、本来的には重要なパートナーだ。加えて、楽天やじゃらんのような予約サイトまで一緒に悪者扱いする人もいる。だが高速バス業界に「既存」と「新規」の新旧対比があるように、旅行業界にも新旧のモデル対比がある。従来の、旅行会社が素材を仕入れ商品造成するモデルから、ウェブ管理画面の活用により、商品作りや価格決定の機能をサプライヤー(宿泊施設やバス事業者)側に取り戻したのが、予約サイトの本質的な意義である。このウェブ管理画面は、さらに、限りある在庫(客室や座席)の配分という機能もサプライヤー側に取り戻した。従来、旅行会社が販売の主導権を握っていたのに対し、楽天やじゃらんはサプライヤーと対等のパートナーとなった。その代わり、対等であるがゆえ、従来の「お任せ」の姿勢では何も生まない時代が始まったということでもある。「楽天や高速バスドットコムと契約しシステム連携も終わったから、後は楽天たちにお任せ」ではダメなのだ。足元では、手数料負担を最小限に抑えながら収益を最大化するように、また長期的には他社サイトへの依存度を高めすぎないために、販路の組み合わせを常に最適化する必要がある。夜行バス比較なびのような「比較サイト」は、それを実現する重要なツールの一つである。さて、22日に発売された『BUS Life』第二号では、「地理人」さんこと今和泉隆行さんが紹介されている(うーん、バス趣味人扱いなのは微妙ですいません…)。同氏の著書『みんなの空想地図』は、バス趣味というよりも事業者視点でも様々なことを考えさせられる内容なので、上記雑誌2誌と合わせて、この機会にぜひお目通しいただきたい。

2015.10.22

コメント(0)

-

【お知らせ】『バスマガジン』の新連載

バス愛好家向けの雑誌『バスマガジン』にて、連載「成定竜一の高速バス業界 一刀両断」がスタートしました。初回は2ページいただき、次回からは1ページです。同誌読者の愛好家の方がご存じないであろう、ビジネスとしてのバス業界について解説していきます(とはいえ、このブログをお読みの方には、今さらの話が多いかもしれませんが)。皆さんからのご意見も反映させていきたいと考えていますので、ぜひご感想などお寄せください。よろしくお願いします。

2015.09.28

コメント(0)

-

高速バスの「ワンストップ予約」~「バス屋の夢」とインバウンド~(その3)

珍しく三部作の「その3」(「その1」、「その2」の続きです)。前回書いたように、全国の高速バスを一元的に検索、予約できるサイトは「バス屋の夢」だ。だが私は、考えた末、それ「だけ」では我が国の高速バス市場を拡大させることは無理、という結論に達した。一愛好家としてバスを横目に見ながらホテル業で働いていた頃のことだ。一つには、高速バス事業者どうしの競争が新しいサービスを生み出すように、「販路」についても複数の主体が競争し続けることの意義に気付いたからだ。楽天などの予約サイトは、繁忙日などの人気の高い便について少しでも多く事業者から在庫を提供してもらえるよう営業を重ね、合わせて集客のための施策(ウェブ上の広告など)と、それにより集まった利用者を満足させる努力(UI改善など)を突き詰め続ける必要がある。「自動販売機」になってしまってはだめで、日々、考え抜かねばならない。その一番の原動力は競争(必ずしも経済的な損得だけでなく、ライバルよりも先に行きたいという心理的な要素も大きい)だ。もう一つの理由は、適正な在庫配分(幅運賃導入後は適正な運賃設定も)を、事業者側で主体的に行なうことが重要だと考えたからである。「需要が見込める区間を運行していればさえ、乗客は向こうから来てくれる」という意識を改め、「その需要は潜在的な需要に過ぎず、それを顕在化させるのは自分たち」と自ら理解してもらうことが第一歩だと考えたのだ。さらに付け加えれば、どうしてもパワーを持ち過ぎるきらいのある販売側に対し事業者が対等な関係であるためには、在庫と運賃を手放してはいけないのだ。最近、FIT(訪日「個人」旅行者)対策でこの点が再び重要な論点になりつつある。我が国の高速バスの多言語ウェブ予約は、自社サイトでは京王の「Highway-Buses.jp」が、また総合予約サイトではWILLERの多言語サイト(同社のサイトは、日本語外国語ともに、自社路線に加え多くの「既存組」各社の高速バスを取扱う。その意味で、同社の自社サイトであるとともに、楽天などと肩を並べる総合予約サイトでもある。なお外国語版はヘッダの京王や小田急、名鉄の車両画像が美しい)が、それぞれ先行した。それを、工房による「Japan Bus Online」と、WILLERが事務局を務め「既存組」の商品のみを扱う「Japan Bus Lines」が追うが、両者とも、自社サイトなのか総合予約サイトなのか立ち位置が判然としない。私は、常々書いているように、FITは次の大きな市場だと考えているから、「既存組」各社にはこれらのサイトの活用を勧めている。ただし、私がお勧めしているのは、あくまでも「活用」。こちらが主体的に活用するのである、これらのサイトで取扱いを始めたから、即ち、「インバウンドに積極的」とか「FITの集客はお任せできる」ということでは決してない。考えてみてほしい。確かに、日本全国の高速バスを検索できるサイトは、外国人旅行者にとっては必要だろう。英語や母国語の検索エンジン(googleの各国語版)で、例えば「日本 高速バス」(←もちろん英語または母国語で)と検索した際に上位表示されるサイトを訪れると、発着地を指定するだけで希望の高速バスが表示されるというのは便利だろう。しかし、私たちが海外旅行に行って高速バスを使おうと考えた際、そんな検索をするだろうか? もちろん、高速バスの愛好家が台湾や韓国の高速バス事情を見に行きたい、とか、バックパックを背負いバスを乗り継いで北米の田舎町を旅行したいんだとか、特定の旅行者はそのような検索をするだろう。だが、多くの旅行者が現地で高速バスを使うのは、鉄道よりバスの方が便利なデスティネーションを訪問する際が中心だろう。ナイアガラの滝やモン・サンミシェルへの足としてバスのルートや時刻を知りたい人が「USA バス」とか「フランス 高速バス」などと検索するだろうか。当然「ナイアガラ バス」と検索するはずだ。日本に当てはめれば「高山 バス」「高千穂 アクセス」(←くどいけど英語または母国語)。そのような際、検索結果に上位表示されるのは、濃飛バスや宮崎交通の公式サイトのはずだ。ただし、各社の公式サイト(ホームページ)が多言語対応できていれば、という前提付きだが。そして、それさえ見てもらえれば、そのまま「Highway-busses.jp」など自社サイトの多言語ページに誘導すれば余計な送客手数料は不要になる(にもかかわらず、「Japan Bus Online」がそのような動線を準備していないのは残念だが)。さらに、公式サイトを見てもらえれば、予約制の高速バスのみならず、非予約制の空港連絡バスや路線バスなどの情報提供することができるのだ。繰り返すが、私は決して、全国の高速バスを一元的に予約できるサイトが不要だと言っているのではない。日本をテーマにした外国語ガイドブックの後ろの方の「日本国内での移動」解説ページで「このサイトを見れば高速バスが一目瞭然」と紹介されることは重要だ。さすがに日本全国を扱うガイドブックで、個別の事業者のサイトを片っ端から表記するわけにいかないからだ。ウェブ上で広告を積極的に展開しやすいのも、この種の予約サイトだ。つまり、利用客の行動に合わせ、「定置網を仕掛けて待つ」(自社サイト)と、「積極的に投網を打つ」(総合予約サイト)の両方の動線を用意する必要があるのだ。もちろん、定置網の位置や仕掛けは、他でもない事業者自身が試行錯誤し最適解を見つけ出す必要があるし、投網に不当なコストをかけすぎることのないよう、在庫と運賃で彼らのパワーを制御する必要がある。「インバウンド」「FIT」といったキーワードで思考を停止してはならない。特別なことを書いているつもりはない。外国人客にも日本人客にも、その心理や行動と真摯に向かい合い、その希望に添う答えを出し続けなければ、私たちの前に広がる大きなチャンスを現実のものとして手に入れることができないのだという、ただそれだけの話である。

2015.09.27

コメント(0)

-

高速バスの「ワンストップ予約」~「バス屋の夢」とインバウンド~(その2)

前回書いたように、「既存組」の基幹システムが、楽天トラベルなどの予約サイトとシステム連携を行なった際、一部を除いて「在庫フルオープン」という仕様になった。つまり、繁忙日など人気の便についても、(その気になれば)最後の1席まで、予約サイトが取扱うことができる。なお、高速ツアーバスからの「移行組」の各基幹システムは、もともと、各予約サイトに対し何席販売を任せるか制御することができる。事業者が、販売力や手数料率を勘案しながら、自社サイトも含めた各販路に対する提供在庫数をコントロールできるのだ。それが健全だと思う。予約サイトとしては、「既存組」のそのような判断は一見「しめしめ」だろう(「既存組」各社は、今後、各予約サイトのパワーが拡大しても、「搾取されている」などと言わないでほしい。上記仕様を選んだことでその権利を失ったはずだ)。だが本当に「しめしめ」なのか。現状、「既存組」による予約サイトの活用は、長距離夜行路線が中心だ。高速ツアーバスがその種の路線で「攻めて来た」という理由が大きい。発券期限が厳格に設定され、どうせコンビニ等で事前発券され手数料が必要なので、予約サイトで販売しても手数料の負担感が小さいということもあろう。だが、「既存組」が予約サイトを活用すべきなのは夜行路線だろうか。いや、高速バス市場の多くは高頻度昼行路線が占めている。それらの路線では、地方側を朝、また大都市側を夕方以降に出発する便は地方側在住のリピータで高乗車率であるが、大都市での需要喚起が不十分なため、大都市側の午前便、地方側の午後便は乗車率が低い。午前と午後では別の市場が相手であり、片方の「伸びしろ」がまだまだ大きい。その伸びしろは、まさにウェブマーケ、特に宿泊とのクロスセルを期待できる総合予約サイトと親和性が大きい。つまり、まだ予約サイトに登場していない高頻度昼行路線こそ、予約サイトを活用すべきである。だが、地方側のリピータが、ポイントプログラムなどを目当てに予約サイトに転移すれば手数料負担が増加するのみ。だからこそ便ごとに提供座席数を変動させ、大都市側の観光客の利用が見込める便に限って、予約サイトに座席を提供すべきなのだ。「在庫フルオープン」仕様になったことで、10年前に私が絵に描いた「大都市部からの観光需要を予約サイトが喚起」という構図が遠のいた。これは、高速バス市場の「本丸」たる高頻度昼行路線の取扱いが進まない予約サイトにとってはもちろん、「既存組」各事業者にとっても、乗車率向上の大きなチャンスを失ったことを意味する。普通の商品(例えばパソコン)ならば、店によって在庫があったりなかったりするし、すぐ「お隣」の宿泊予約の世界でも消費者は何ら違和感なく販路ごとの在庫や価格の違いを使い分けているが、バスではなかなかそうはいかない(制度的には特に縛りはないけれど。特に幅運賃制導入以降は)。「売れ残りそうな座席を、手数料率は高いが販売力がある販路に預ける」というよりは「どこで買っても公平に」ということなのだろう。究極的に「既存組」各社が予約サイトに望むのは、「手数料率を下げてくれたらさえ、全路線の全座席を提供するよ」ということのようだ。「そうすれば、全国の高速バスを一元的に予約できて便利になるし」それが、前回ご紹介した読者の方のお考えだったようだ。たしかに、「既存組」の予約センターの仕事ぶりなどを見ていても、かなりの数、自社で運行していない路線について問い合わせを受けて他社を紹介している。高速ツアーバスが手を付けられなかった地方路線はマルチトラック化していないから、例えば京王が小田急を紹介しても、阪急が近鉄を紹介しても、ほとんどの場合「ライバル」には当たらないのだ。だからこそ、「全国の高速バスを一元的に紹介、予約できるワンストップ予約サイト」という話が、何かある度に業界内で頭をもたげる。おそらく「バス屋の夢」なのだ。個社がバラバラに運行する高速バスが、JRブランドで全国を結ぶ鉄道に伍するためにも、全事業者(この場合は「既存組」同士しか意識がないのだろうが)をヨコにつなぎたい、という思いはわかる。たしかに、私自身、学生バイトとして現場にいた頃はそう考えていた。だが、それは本当に意義あることなのだろうか?<次回に続く>

2015.09.24

コメント(0)

-

高速バスの「ワンストップ予約」~「バス屋の夢」とインバウンド~(その1)

このブログを始めてもう6年半になるが、今回はちょうど400回目の投稿らしい。始めた当時、私自身は楽天トラベルの高速バス予約事業の責任者をやっており、合わせて、「楽天=ツアーバス陣営の親玉」という印象が強かった頃だ。生まれたばかりの高速ツアーバスをまずは育て上げ、そうすることで、ウェブマーケティングなど見向きもしない「既存組」の高速乗合バス事業者に振り向いてもらおうという戦略を描いた中で、彼らへメッセージを送るツールとして書き始めたものだ。「既存組」に営業の電話を入れると、当初は会社名を名乗った瞬間にがしゃんと切られたりいきなり罵倒されたりしていたが、そのうち「お話しには興味があるんですが、上司にばれるとまずいんで会社に来られるのは困るんです」というような反応が増えてきて、そういった方々への情報発信であった。楽天が「既存組」の高速バスを本格的に取扱うまでには10年かかるかなあ、と考えていたが、その半分で道筋ができあがり、それどころか高速ツアーバス自体が乗合化し、そのおかげで私は今、コンサルタントとして両者(主に「既存組」)のお手伝いでメシを食えている。そんなことを書いたのは、当時からの読者の方から「今思えば成定さんの考えを誤解してました」とお聞きしたからだ。当時私は「既存組」に対し「ウェブ予約には対応しているがウェブマーケティングには未対応。楽天を活用し新規顧客を取り込みましょう」と主張していた。地方では十分な認知を誇る高速バスも大都市では認知度が低く、その潜在需要の喚起にはウェブが最適だ、との考えも書き続けた。その方はそれらの投稿を読んで「国内全ての高速バスを楽天で取扱うことを目指している」という印象を持ったらしい。楽天のサイトを訪れれば全ての高速バスを予約できる「ワンストップ化」を目標としていると考えたとのこと。それは半分正解だが半分間違いだ。たしかに、私が考えたのは多く(できれば全て)の「路線」を楽天が扱うことだった。だがそれは「全ての予約」を楽天のサイト上で行なってもらうこととは違う。描いたのは「多く(全て)の路線の一部の座席」を取り扱うことだった。従来からも、単純なウェブ予約であれば「既存組」も実現していた。京王が基幹システム「SRS」をウェブ予約に対応させた「ハイウェイバスドットコム」や工房による「発車オーライネット」(基幹システム名とサイト名が共通)などだ。それらは、しかし、事業者自身による集客を前提としていた。具体的には、各事業者の公式サイトでまず情報(時刻や運賃など)を閲覧し、「いざ予約」という時点でこれらのサイトへリンクされることが前提だった(もちろん、二度目以降の利用のリピーターが各サイトに直接訪問することはあるけれど)。高速バスの認知を高め公式サイトにアクセスを集めるのは事業者側の責任なのだ。それに対し楽天の立ち位置は、積極的に高速バスの認知を広め新規需要を喚起し、それを予約・決済にまでつなげるというものである。ただし、当然、「ハイウェイバスドットコム」や「発車オーライネット」がシステム利用料相当の低いコスト負担で済むのに対し、楽天は集客に関わる費用も含め手数料率はかなり高い。両者の本質的意義は全く異なる。だからこそ、各事業者は、楽天でも販売するかどうかを路線ごとに選べることはもちろん、便ごとに、かつ随時、楽天で売りたい座席数を制御するという絵を描いた。手数料が高い楽天では売りたくない日や便は登録座席数をゼロにし、手数料を負担してでも新規需要を望む便は増やす。事業者自身が販売窓口を便ごとに主体的にコントロールし、コスト負担を最小限に抑えながら運賃収入を最大化させるのである(「チャネルコントロール」と呼ぶ)。「既存組」を扱い始めた当初、基幹システム上で一部座席をブロックし、手運用で楽天に提供してもらう「アロットメント」方式しか選択肢がなかった(ただ事業者側が随時コントロールせず、アロットの売れ残りがそのまま空席で残ってしまう事態も発生した)。やがて京王が「SRS」を楽天とシステム連携させるという決断をした際、「SRS」上で「販売上限数」を設定できるよう対応してくれた。日ごと便ごとに「何席を上限として楽天で売りたいか」を設定すると、その席数までは楽天が販売することができる。一方で各事業者の直販(電話予約や「ハイウェイバスドットコム」)好調だと、自動的に楽天の販売上限数が減っていく仕組みだ。最後には自社販路を優先する「Last Seat Availability」という考え方である。今では楽天だけでなく、ホワイト・ベアーファミリーの「高速バスドットコム」や、WILLERが運営する各サイトに対しても同様の設定が可能になっている。一方、「発車オーライネット」も楽天や高速バスドットコムなどとシステム連携されているが、残念ながらこの考え方は採用されておらず、予約サイトでも販売することを事業者が決めた路線については、発オラに収容されている座席全てを楽天など予約サイトが販売することができる。私としては大いに不満だが、それは開発側が悪いのではなく「SRS」同様の仕様を要求しなかった発オラユーザーの各事業者側の問題である。結局、京王や名鉄など「SRS」系の事業者以外は、チャネルコントロールという概念を理解してくれなかったのだ。この事態は、一見、予約サイトに都合いいように見える。繁忙日など人気の高い便の在庫が自動的に出てくるからだ。楽天などの予約サイト側としては「しめしめ」と感じているかも知れない。しかし私には、非常に残念なことに、事業者側はもちろん、予約サイト側にとってさえ、マイナスにしか見えないのである。次回に続く

2015.09.23

コメント(0)

-

「チバストーリー」~苦戦と成功の間に~

先週の金、土と一泊で、「チバストーリー」の試乗(という名の乗りバス)。チバストーリーとは(実は「CHI【BUS】TORY」という風にバスがかかっている、という脱力的な小ネタはスルーしましょう。こういう感覚が日本の旅行業、広く観光産業をダメにしてきたような気が…)、千葉県が費用負担し、定期化に向け(?)実証運行されている「無料高速バス」。成田空港と県内観光地(館山、鴨川、銚子)との間を各4往復と椀飯振舞だ。空港と観光地を結ぶ路線である以上、当然、観光客の誘致がゴール。想定するのは「訪日客(業務出張、観光双方)の日本最後の一泊を成田に近い房総で」「トランジット(アジアから成田乗換で欧米、など)の合間に千葉を見て」「国内LCCの就航地(北海道や九州など)から千葉県への観光旅行を」というところか。企画とオペレーションを日本旅行千葉支店が受託し、運行は、JRバス関東や千葉交通など県内の高速乗合バス事業者4社に貸切バスとして発注している。今回は3コース4便に乗車したが、面白かったのは、「添乗員が同乗」というのが条件らしいのだが、その添乗員のタイプが「四者四様」。乗車順に、社員バスガイドが乗合の車掌として乗務するときのスタイル、往年の名車掌風、事務的な人、バスツアーの添乗員タイプ。おそらく、自ら添乗員を手配した事業者の場合、添乗を「保安添乗(車掌)」と捉えアンケート回収など最低限のお仕事だけこなすのに対し、自ら手配できなかった事業者は発注元の日本旅行に手配を頼んだところ「旅行の添乗員」さんがやって来てあれこれと心配り、ということなのだろう。さて、ここまで読んで、多くの方は「ガラガラの車内にバスマニア(私たち)だけ、暇そうな添乗員という、実質的な空気輸送」の絵を想像したことだろう。はい。ほぼ正解。ところが一部不正解。乗車4便中1便はなんと満席だったのだ。その便は、土曜朝7:45館山発の成田行き。7:45発というのは、わざわざ温泉旅館や海の見えるリゾートに泊まった観光客には早すぎる時間帯(現に私たちも宿の朝食を断って乗車)。館山駅からの乗車は2組のみで、あとは途中のP&R駐車場から。つまり、先に挙げた「海外や遠方の観光客を千葉県内の観光地へ」という構図とは裏腹に、地元客で満席だったのだ(観光客の入れ込みが増えても喜ぶのは観光産業だけだが、地元客に「タダバス」を提供すれば選挙の票につながるから、実は巧妙な選挙対策なのでは、という皮肉さえ仲間内では聞いたけど)。事前にウェブ予約画面で満席表示を確認しており、おそらく地元客の空港利用(海外や九州などへの飛行機での旅行)の足として都合よく使われているんだろうと乗車前には想像していた。ところが実際にはそのような利用はゼロのようで、みな軽装。小さな子供連れが目立った。祖父母まで親子三代のご家族は、乗車するなり「ばあば」手作りのおにぎりがアルミホイルに包まれて登場。別の男の子兄弟は「にいに」が「ママ、今日お泊まりするの?」全く想定外。高速バスや空港連絡バスではまず見ない構図で驚いた。このバスについては千葉県内ではそれなりに報道されており、地元の自治体も熱心。すると、それが「外的刺激」になって「一度乗ってみようか」となるのだ。その辺は、会報誌などで「外的刺激」を与えるバスツアーの領域だ(上尾・川越~四万温泉線の車内で起こった拍手を思い出す。有料無料の差はあれど「●●へ行くバスがある」と刺激を受けると乗ってみたくなる)。必要(出張や用務の他、テーマパークなど目的地ありきの観光利用も含む)に迫られ乗車する高速バスや空港連絡バスとは異なる世界なのだ。喜んでもらうのは意義あるとはいえ、税金を投入した本来の目的は残念ながら達成されていない。ここにも、私の今の重い課題、「個人観光客と高速バスの意外な相性の悪さ」が現われている。案内サイトはLCCの公式サイトと相互リンクされているが、そもそもLCCのサイトを訪問するユーザーは目的地ありきの旅行者。地元以外で高速バスの認知を拡大することや、個人の自由旅行(公共交通などを組み合わせる旅行)を制御することの困難さも伝わってくる。それでも、元気づけられる要素はある。事務局を受託した旅行会社は、徹底して沿線を巻き込み利用特典を山ほど用意してくれた。この辺りは、良し悪しはともかく旅行会社的ノウハウであり、バス事業者が取り組んでいない領域だ。車内ではお手製とも見える沿線自治体の観光チラシが配られ、着地では、観光客向けのプレミアム付きクーポンを購入できる。上記リンク(利用特典紹介ページ)の、鴨川ルート「大原駅入り口」の箇所をご覧いただきたい。停留所近くの喫茶店で飲み物を頼むと一品サービスという特典はともかく、「停留所隣接の『マルダイ土屋』にて、バスを待つ方に休憩スペースの提供及び湯茶の無料サービス」と書いてある。この『マルダイ土屋』、なんとファッションブティック(というか、千葉の小さな町の洋服屋さん)。私たちは、停留所新設と言うとつい「地先の了解がハードル」と及び腰になるが、そうでないケースなのだろう。担当者(停留所交渉の担当は日本旅行か事業者かは知らないが)が「お店の前に期間限定で停留所を設置させてください」と頭を下げ、「大原の街に観光客を連れてきます。ガイジンさんも来るかも知れません」と言うと、地元を愛する店主か奥様が「へえ、じゃあお茶でもお出ししましょう」と言ってくれたに違いない。残念ながら、ガイジンさんどころか乗降自体少ないようだが、各停留所における自治体や観光施設による積極的な特典設定も含め、地元からの、バスに対する潜在的期待値を示している。この「チバストーリー」のほか、先日乗車した「高野・白浜・熊野アクセスバス」などは外部のお金による実験的要素が大きいが、自主運行の高速バスでも、観光色の強い新路線は苦戦を耳にする。一方、東京駅~御殿場プレミアム・アウトレット線や、回送車両の実車営業化を主目的に始まった新宿~東京サマーランド線など、気付けば増便が繰り返されている路線もある。この「多くの苦戦」と「一部の成功」の間に、個人観光客(FITを含む)を高速バスに取り込むためのヒントが隠されているはずだ。

2015.09.10

コメント(0)

-

『日本経済新聞(電子版)』~高速バス、東京~大阪間1900円も 新制度で競争激化~

8月28日(金)付けの『日本経済新聞(電子版)』、「消費を斬る」のコーナーの記事「高速バス、東京~大阪間1900円も 新制度で競争激化」。ご取材のお手伝いをさせていただき、またコメントもご紹介いただいた。同日午後には日経電子版のトップにどーんと掲載され、かなりのアクセスを集めた様子(会員登録で無料閲覧可)この記事は、同社大阪経済部の永井次長による署名記事。永井さんは、私が楽天にいた頃、「楽天トラベル高速バス予約」での私の取組を最初に大きくご紹介くださった記者さん(当時は東京の消費産業部記者)。影響力ある媒体に大きく掲載いただいたことで、他の露出につながりビジネスにも大きく寄与した。個人名でお仕事をいただいている今の生き方のいわば原点になった記事だ。今では大阪の「デスク」として関西経済全般を見つめている同氏から「久しぶりにバスを書きたい」とご連絡をいただき、ご協力したしだい。またあの頃を思い出せば、楽天の広報(PR)担当者が交替した時期。前の担当者とも仲良くやっていたが、特に新しい担当と考え方が合い積極的にメディア露出を続けた頃だ。メディアの件は一例でしかないが、多くの縁に恵まれここまで来たなあとあらためて実感した。さてこの記事。「東京~大阪1900円」というとすぐ「安全性に懸念」という方が出てくる。以前にも書いたが、その論理自体は正しくない(先に言うと、後述するように私自身はこの安売りには反対なのだが)。なぜなら、東京~大阪のように、利用者の総数が多く、また多数の事業者が競合し、かつウェブ上で比較して予約する「空中戦」市場では、低価格の便に予約が集中し、該当便は平日でも満席になるからだ。全利用者が価格だけで選択しているわけではないが、価格重視という人は確実にいる。その利用が集中するだけで満席になるのだ。「価格弾力性が大きい」市場なのだ。結果として、高い運賃で低乗車率に甘んじるより、1900円で満席にした方がよほど収益性が高い。彼らは週末など満席が確実な便では強気の価格を設定するから、通年での収益はそれなりになる。だから、「1900円なんかで売ったら安全投資への原資が出ないはずだ」という論理自体は正しくない、のである。ただし…ここまでの説明には、前提条件が一つ欠けている。それは、「競合先の各事業者が同じような安売りを仕掛けてこなければ…」という条件だ。現状では、極端な安売りは特定の事業者に限られている。そのことは、記事中で掲載されている表を見ればよくわかる。たしかに最安値こそ2年前に比べ低下しているが、全体での客単価はわずかながら上昇しているのだ。一部の事業者だけが極端な安売りを行ない、異常なほどの乗車率をキープしている。だが、他の、特に規模の大きい事業者が安売り合戦に参戦すればどうなるのか。結果、先に安売りをしていた事業者の乗車率は下がり、一方で客単価は2年前より大きく下がっているわけで、収益性は極めて低くなる。低価格戦略に当然つきまとうリスクだ。まして、先陣切って安売りをしているのは、おおむね、ブランド力に劣る事業者だ。「楽天トラベル」など予約サイト、「夜行バス比較なび」など比較サイトの集客力を前提に高速バス事業に参入した人達である。利用者は「サイトの顧客」ではあるが、事業者のブランドを記憶し次回それを指名買いすることはない。他が安ければ浮気する。予約サイト主導で市場が作られた大都市間3路線(首都圏~仙台、名古屋、京阪神)の、典型的な姿の一つだ。その市場には、しかし、「もう一つの典型」もある。当初は予約サイトの集客力に依存したが、自らの「ブランドを立て」て顧客囲い込みに成功した事業者達だ。彼らは、成長ベースに乗るまでは徹底して予約サイトに依存したが、加速度が付くと自社のブランド力強化に注力し始めた。覚えやすいブランド名称や車両カラーリング、共通ポイント(「Tポイント」など)、接客の標準化などに取り組んだ。そして予約サイトに提供する座席数を制限し、自社サイト(直販)を優先。減少した手数料負担を、さらなるブランド力強化に投入した。固定客を作り出すことに成功したのだ。もちろん彼らも、予約サイトとの付き合いをやめたわけではない。直販で埋めきれない座席は、予約サイトに提供し続けている。ただし、一部の座席数に限定され、極端な安売りまでして席を埋める必要はない。いくらブランド化にお金をかけたといっても、単価が高く乗車率も維持しているこれらの事業者の方が、安売り事業者よりは収益性が高いし、固定ファンを持つ方が事業の安定度が高い。もっとも、その彼らも、(かつて「既存」側が試みたように)「体力勝負」に持ち込んで小規模な安売り事業者を踏み潰すために徹底した安売り抗戦をしかけるという選択肢がないわけではない…前者と後者の差はどこから生まれたのか。もう10年も彼らと付き合っている私の結論は、どうも、経営者の「生き様」の違いということのようだ。目の前に起こっている事象だけを見て、過去の自分の体験だけを元に、その場その場でできることを最大限に取り組む前者と、次に起こる事態を絵に描きながら、一見遠回りでも着実に対応、実行する後者。前者は前者で、必死でがんばっているんだろう。私の立場だけから言えば、滑稽にしか見えないけれど。そして「既存」各社も、この安売り合戦を嗤えないはずだ。「既存」事業者の本丸たる高頻度昼行路線への後発参入はまだ少ないが、そのほとんどの事例で、自らの足元への後発参入が判明した途端、対抗値下げしか対応策が浮かばない…。当初はあれだけ反発した予約サイトについても、契約した瞬間、提供在庫の制限など忘れ販売は「お任せ」になっている…高い視点から俯瞰して状況を観察し次に起こる事態を頭の中に絵を描きつつ、進むべき未来の実現に向け一歩ずつ階段を昇る。それこそが「経営」であるはずだ。ましてや、「移行組」のようなベンチャーならなおさらだ(もっとも、彼らに対し手とり足とりお手伝いをしようと思わないのは、やはり私の愛情が「既存」事業者に向いているからか)。そして、その言葉は、全くそのまま私自身の生き様に返ってくる。次に起こる事態を絵に描けているか。一歩ずつ、昇っているか。いや、それができないようでは、人生はつまらないだろう。

2015.08.31

コメント(0)

-

新設バスターミナルの向こう側

ご存じの通り、新宿地区の高速バス停留所は(既設のバスターミナル発着便や、2年前に高速ツアーバスから移行した暫定停留所発着便も含め)全て、来春、新しいバスターミナル(BT)への集約が決まっている。「既存」高速乗合バスも、高速ツアーバスからの「移行組」も、同じBTで発着することになる。合わせて東京駅周辺でも、数年かけて新宿の2倍以上の規模のBTが整備され、「既存組」「移行組」に加え定期観光バスも同BTに集約されることが事業主体である中央区より発表済だ。また、これらよりインパクトは小さいものの、本年中に供用開始される公共のBT(高速バス用に整備されたもの)として大崎駅西口バスターミナルがあり、運営主体である(一社)大崎エリアマネージメントの公式サイトに情報が既にアップされている(乗入事業者の公募中。したがって顔ぶれは未定)。公共セクター(国や自治体)による高速BTの整備(特に東京や大阪、京都)は多くの人が望んでいたことだ。私自身、「バス事業のあり方検討会」において高速ツアーバスという業態をどう取り扱うかの議論の中で、「公平な停留所配分」が制度的に担保されることが必要だと主張してきたし、新聞やテレビなどでも「行政によるBT整備が必要」と何度かコメントした。当然、上記3ヶ所のBT整備の動きは大いに歓迎しているし、特に供用が目前に迫っている大崎、新宿の2ヶ所については、準備に追われる関係者の皆さんを応援している。一方、物事には必ずオモテとウラがある。高速バス用のBTを整備してもらえた地区においては、高速バスの発着が、今後、そのBT内に限定される(路上の高速バス停留所が全て廃止される)蓋然性が大きいとも言える。つまり、BTというハコの大きさによって、今後の高速バスの発着便数(総量)が制限されてしまうリスクがある。2000年、道路運送法が改正された(乗合分野の施行は2002年)。それにより、同法第一条(目的)から「業界の保護」という文言が消え、「利用者の利益の促進と利便の増進」に変わった。それにより、乗合バス(高速バスを含む)においても新規参入による競争が促進されることになった(その際、北海道における会員バス問題以来の、高速ツアーバスを禁止する通達が廃止されたのだが、本筋と関係ないので省略)。一方、乗合バス事業への参入に際しては停留所の確保が引き続き必要である。ところが停留所の設置は同法ではなく道路法、道路交通法の範疇で、これらの法律やその運用に変化がなかったため、新規参入を希望する事業者にとっては停留所の確保という問題がハードルとなって立ちふさがることになった。とはいえ、駅から離れた二等地で調整するとか、誰か(誰?)に助けてもらう(どんな?)とか、新設が認められ高速バスの新規参入につながった例も存在する。「既存」事業者にとっても、自社の路上停留所は、増便や新路線、続行便の設定などある程度の自由度を持ち運用できた。だが公共BTとなればその自由度は下がってしまう。足元では繁忙日の続行便が制約を受け、中長期的には新規参入が制限され業界の活力が失われるリスクがある。まあそれでも、(高速ツアーバスからの「移行組」を含む)高速バス事業については、なんとか調整してうまく乗り切っていくだろう。現に、高速ツアーバスからの移行の際、諸般の事情で、彼らは東京駅や新宿の停留所において続行便の設定が大きく制限されることになったが、現在では、繁忙日は複数停留所にパラレルに配車(運輸局への届出が必要なケースと不要なケースがある)するなどし、事実上、続行便の台数を確保する方策を見つけ出している。しいて言えば、そのようなケースに備え、今回の大崎もそうだが、郊外の駅前なども含め、二番手の停留所をどういう風に確保、維持するかという工夫は必要になろう。むしろ不透明なのは、今後増加が見込まれる個人向けバス商品の発着だ。邦人客、訪日客ともに旅行形態の変化が進み、お仕着せの団体ツアーから個人旅行へとシフトが進む。今日の高速バスよりは観光要素の強い、一方で出来合いのバスツアーでもない個人観光向けバス商品が充実すると私は見ている。例えば八重洲に新BTを設置する中央区にとっては、今時点においてインバウンドとは、銀座の路上に貸切バスを止め乗降する団体ツアーのことであるが、新BTが供用開始する頃には、都内のホテルに宿泊し自分なりのデスティネーションに向かうためBTからバスに乗りこむFITを指すようになっているはずだ。現在進行中のBTの新設計画の容量が、それらを想定せずに決められていたとすれば、こういった個人観光向け商品の発着が路頭に迷う可能性がある。絵空事をと言われるかも知れないが、来春に供用開始する新宿のBTも、構想時点では、その後の高速ツアーバスの急成長も、その彼らが乗合化するなどということも、誰も考えていなかったのだ。なおそのような新しい商品が、旅行会社が主導するバスツアー(募集型企画旅行)という立てつけで増えていくなら、停留所を確保する法的義務はない。ただそれでは、「集合場所」のわかりづらさや歩道上の混雑、車道上のバスの輻輳という、どこかで聞いたような問題が頭をもたげるだけだし(ましてや主要顧客としてFITを想定するならば、わかりやすさは最優先だ)、「既存」高速乗合バス事業者としては、自らのおひざ元に、高速バスともバスツアーとも判別の難しい個人向けバス商品がどうどうと乗り入れてくることを喜びはしないだろう。反対に、乗合(定期観光バス)ならば、どうしても停留所のキャップが問題となる。結果として、個人観光客の増加という市場側のニーズと、ますます貴重になっていく都心部での発着枠との兼ね合いの中で、5年あるいは10年後、高速バスやその周辺のバス商品がどのような姿になっているか、今はまだ見えていない。私の立場としては、個人観光客向けバス商品というニーズが増加するという確信と、それが「観光立国」というこの国の次なる生き様にとって重要なパーツだという誇りを忘れずに、多くの関係者にアイデアを提供し、また彼らの間での調整を進めていくのみである。

2015.08.14

コメント(0)

-

いま一度、「インバウンド急増と高速バス」について

監修を担当しているバス乗務員求人サイト『バスドライバーnavi(どらなび)』による第二回「バス営業所見学ツアー」(7月11日開催)の様子は、先月末発売の『バスマガジンvol.72』でご紹介いただい他、どらなびサイト上に当日のレポートがアップされているのでご確認いただきたい。私が「クライマックス」としたシーン(「ORION BUS」の車両がトランセ弦巻営業所に入線する瞬間)の写真もばっちり掲載。なお本当に偶然なのだが、当日使われたO.T.Bの車両2台のうち1台の車番がなんと「109」であった。さて、最近多くの方(メディアの記者さんや講演のお客様など主にバス業界以外の方)から意見を求められるのが、訪日外国人(インバウンド)急増がバス業界に与える影響、について。いくつか新聞記事が続いた様に、たしかに車両メーカーでは貸切バスの受注が急増し、今発注しても納車は来年夏、というのは事実の様子。彼らとしても製造ラインを増設は投資額が大きいし、部品メーカーなど広い裾野にも影響する話なので増産は簡単ではなさそう。この貸切バス受注ラッシュは、たしかにインバウンド急増も一つの要素なのだが、より大きいのは貸切バスの新運賃制度による単価アップの方だ。ほとんどの貸切バス事業者が、車両稼働率は横ばいまたは低下ながら日車単価上昇により大幅増益、というところだろう。インバウンド分野の事業者に限っては稼働率も上昇しており、これまで車両購入といえば中古バスだった彼らが、キャッシュを積んで新車を発注していくとのこと。契約先が日本の旅行業法に縛られない分、貸切バス新運賃制度の蟻の一穴になると危惧されたインバウンド分野が、需要急増により意外にも新制度による単価アップを享受しているという奇跡。ただ、それでも、いわゆる(典型的な)インバウンド団体の仕事を受けられる貸切バス事業者は限られていて、ランドオペレーター(旅行会社に代わり現地で宿泊や運輸の手配を行なう会社)が困っている様子は伝わってくる。旅行ビジネスの文化の違いというか商習慣の違いというか、台湾や中国からのインバウンドツアーは、参加者人数やツアー行程など細かい部分が直前まで伝わってこないことが多い。貸切バスの場合、運賃計算はもちろん、乗務員の運転時間、拘束時間の上限が法令で極めて厳格に決められているので、行程を事前にもらえないことには、売上見込みが立たないばかりか受注可否さえ判断できない。その結果、コンプライアンス意識の高い事業者(おおむね規模の大きい事業者)はその種の引き合いは断るので、単価が上がってもなおインバウンド用のバスが足りない状態は続く。ランドオペレーターや発地の旅行会社の側も商売だから、この状況が続けば彼らも日本の業界の事情に配慮を進めてくれるだろう。ツアーの組み方が既に変わってきたという話もある。発注側受注側双方の工夫と努力で、インバウンド用の貸切バス不足という状況を乗り越えて行っていただきたい。また、新車を買うこと自体は、安全性も顧客満足も上昇し故障減少や燃費改善によるコスト減も含め歓迎すべきことだが、いま投資すべきはハード面だけなのかという点は、中小規模の貸切バス事業者の経営者こそよく考えてもらいたい。企業としての組織のあり方の強化、あるいは乗務員のスキルや従業員満足度の向上など取り組むべき課題は幅広い。バランスよく学びながら階段を一つずつ登っていくことを期待している(蛇足ながら、バスに限らず、視野を広げて何がポイントかを見つけ出しバランスを取りながらリソースを投下していく、ということが苦手な中小企業のオーナー経営者が多い気がする。というかそれって意外と努力して学べるものでもないのかな。)一方、日本人の海外旅行が、「ノーキョー・ツアー」による総花的な「ロンドン、パリ、ローマ8日間の旅」から、1974年の『地球の歩き方』創刊以降、個人旅行へと一気に姿を変えたように、アジアからの訪日観光客も、団体がゼロになるとは言わないが、個人旅行(FIT)へとバラケていくことは間違いないと考えている。初めての訪日に際しては、KIX~京都~富士山~秋葉原~成田と「ゴールデンルート」を貸切バスを使ったツアーで駆け抜けた人たちも、二度目三度目の日本では、自分なりの「もう一歩深い日本」を探すことになる。欧米豪などからの観光客は元々ほとんどがFITだし、最近個人観光客のビザ(査証)が免除されたタイやマレーシアからのFITは急増している。ボリュームが大きい中国本土については、個人観光ビザの発給条件緩和の進捗(政治的な関係とリンクするだろう)にもよるが、長い目で見ればFIT化が進むことになるだろう。その際、彼らが選ぶデスティネーションが、より「深い」日本であればあるほど、鉄道ではなく高速バスの出番となる。それを見越して官民いくつかで高速バスのFIT対応への動きがあり一部は私もお手伝いをしているが、勘違いしてはならないのは、FIT化すなわち「貸切バスから高速バスへ」の転移ではないということだ。日本を個人旅行するに際して、各国語のgoogleに「高速バス 日本(←もちろん各国語で)」と打ち込む人はまずいないだろう(海外にもウチらみたいな高速バスマニアっていうのはいるのかなあ?)。自分の行きたいデスティネーションがまずあって、そこへのアクセスを調べる中で高速バスに辿り着くはずである。あるいは、これまで日本では存在感が小さかった、FIT向けのエクスカーション商品も成長するかも知れない(もっとも、それらを主催するのが旅行会社であれば、儲かるのはたぶん貸切バス事業者となって今と変わらないし、高速バスを含む乗合事業者が自ら乗合形式で運行しようとすれば、都心や空港での「停留所の権利のキャップ」という別の問題と直面する)。いずれにしても、インバウンドの増加やそのFIT化という流れ自体は高速バス業界にとって僥倖ではあるが、待っていてつかめるほど甘くもない。個人旅行化が進展するのは何もインバウンドだけではない。邦人客についても旅行形態の「分化」と「深化」が進む。それらを高速バス業界がうまく取り込むことができるのか、それとも鉄道など他の輸送モードに(あるいは他国に、または旅行以外の他の余暇に)吸い上げられ我々の前には何も残らないのか。いつも言う通り、「移動に特化しすぎた高速バス」と、「効率を追求するあまりお仕着せが強すぎるバスツアー」との間に大きな市場が眠っている。そしてその鉱脈を掘り当てるには、認知→予約の導線から商品自体のあり方まで、真摯に、市場の声なき声に耳を澄ませる、それ以外の早道はなさそうだ。

2015.08.03

コメント(1)

-

『ひるおび!』~高速バス東名阪道事故~その他

しばらく更新をさぼっている間に、ご報告すべきことがいっぱい。まず、監修を担当しているバス乗務員専門の求人サイト『バスドライバーnavi(どらなび)』が主催する「バス営業所見学ツアー」の第二回は、7月11日(土)に実施され参加者(バス乗務員を目指す皆さん)からも好評をいただいた。今回は、高速バス専業(それも移行組)のO.T.Bの東京車庫と、既存乗合の代表格である東急トランセの弦巻営業所にお邪魔した。高速車と路線車の運転席を座り比べたり、営業所の施設を見学したり。ご協力いただいた2社の皆さんも、それぞれの会社の個性あふれるプログラムでお迎えいただいた。感謝。もっとも、真っ黄色の「ORION BUS」2台口が、トランセの弦巻営業所に乗りつけたシーンが個人的にはクライマックスだったかな。本当はツアーについて詳しくご紹介したかったが、そうする前に、またもや高速バスの残念な事故が発生した。転落横転と聞いて、10年前の磐越道など過去の横転事故がフラッシュバックし一気に目が覚めた。そしてやはり当日のお昼頃からメディアの取材が入り始めた。何度かお話ししたことがあるが、3年前の関越道の事故の際、報道から火が付いて国会に飛び火し、その対応に苦労した思い出があるので、今回も難しい状況ながら取材には積極的に対応することで、なるだけ事実を伝えてもらうようお手伝いすべき、と判断。SNSなどでは、よく「メディアはわかっていない」などと訳知り顔でコメントする人がいるが、わかっていないのは当然。社会部の記者や情報番組のディレクターが、バスの法令や業界用語を細かく知っている方がおかしい。それでも彼らは時間と競争しながら、当日の夕刊や翌朝の生放送に向け取材し記事や番組を作るしかないのだ。だからこそ、私たち取材を受ける立場に、なるだけわかりやすく、伝えやすいように説明する力が試される。なるほどなあ、と象徴的だったことがある。まず、ある情報番組のディレクターさんからこんな質問が飛んできた。「他のバス会社からの情報では、WILLERのシフトはかなりキツイらしいですね」。世の中にラクチンな仕事など存在しないよねという話はこの際置くとして、同社(あるいはその委託先)のシフトが極端にキツイかというと、他社(いろんなレベルの事業者)と比べ、客観的に見てそうとは思えない。しいて言えば、夜行の比率が大きいが、そこは好き嫌いの問題でもある。そこで「具体的にどうキツイか聞きましたか」と尋ねると、「基本が三日勤務らしいですね」という。しかし、夜行高速バスの乗務員は三日勤務が普通。で、彼はこう続けた。「私たちもよく徹夜しますけど、二日連続の徹夜は相当キツイですよ」。なるほど。まず、そうやって自分に置き換えて考えるという発想には極めて好感。取材する側も読者視聴者の側も、言葉の表面づらだけに引きずられて一方的に決めつける傾向にある中、自分に当てはめてみる手法を持つ担当者は好ましい。しかも内容がリアルだ。テレビ関係のお仕事が時々回ってくるようになって、あらためて彼らの大変さを理解した。逆に、そこまで聞き出せば「それは違うんですよ」と説明できる。テレビのスタッフが「ニテツ」に追い込まれる時は、本当に時間を惜しんで取材と編集に追われている。わずかな仮眠も職場のデスクだったりする。一方、バスに詳しい方ならわかるはずだが、夜行高速バスの乗務員は、8時間以上、きちんとした仮眠施設(ともに法令で定められている)で休息が義務付けられている。「夜勤」ではあるが、「ニテツ」でなない。「WILLERは三日勤務」というのは嘘ではないし、真摯な担当者だから自分の境遇と重ねてキツそうだと理解はしたわけだが、そのまま報道されると、それは飛躍と言わざるを得ない。そういうコミュニケーションを重ねて正しく伝えてもらうのが、私たちの役割だ(一銭にもならないけど)。今回は当事者(特に委託者)が目立つ会社だから、ウェブ上などでは色んな発言が目立つ。しかし、メディアはどうしても世の中を二つ(例えば白と黒)にすぱっと割りたがる。構図がシンプルな方が伝えやすいからだ。関越道の際のように、メディアが白か黒しかないような伝え方をし(例えば「事故運転手は前日も徹夜」)、それを真に受けた政治家のセンセイ方が大騒ぎを始めれば、もうその時点では既存も移行組も貸切専業も関係なくなって、実態と合わない無用な規制の網が業界全体にかけられることになる。だから、なるだけ正しく伝えてもらうことが、まず重要なのだ。いくつかの媒体、番組の取材にご協力した中、スタジオで解説の役が回ってきたのが15日(水)のTBS系『ひるおび!』。ちょうど国会の安保法案の採決のタイミングと重なり、コーナーの開始時刻が二転三転、尺(コーナーの長さ)も刻々と秒単位で変わっていく中での生放送。フロアから次々と示されるカンペで残り時間を確認しながらトークをその場で組み上げていくMCの恵俊彰さんの頭の回転に感心しながらも、こちらは質問になんとかお答えするのに必死。幸か不幸か大事故の度に呼んでいただけるので(同番組だけで3回目)スタジオ生にも慣れたかと少し自信が付いていただけに、ほとほと疲れた生放送になった。もう一つ象徴的なのが、用語の扱い。今回、当初の警察(所轄)の発表が「観光バスが横転事故」というものだったらしく、各媒体が第一報から「観光バス」と伝えている。さらに始発がテーマパークで、当事者(受託者)が観光(貸切)バス事業者だったこともあり、誰も「あれは高速バスだ」と訂正しないままになった。そもそも、業界関係者以外は、警察でも記者でも「観光」「貸切」「高速」「夜行」「深夜」バスがそれぞれどういう位置づけでどういう意味なのかなど知りはしない。とはいえ今回の事故を「観光バスの事故」というのは、私たちから見ると無理がある。何度か修正をお願いしたが、けっきょく覆らないままだった。この件自体は、用語が違っていたからと言って大きな実害があるわけではないが、これもまた、「最初の伝えられ方が最も重要」という教訓の一つとして記憶しておこうと思う。当事者(委託者、受託者双方)においては、怪我をなさった乗客への対応や再発防止策の策定など、まだまだなすべきことが満載のはずだ。ただ、昨日昼からは取材依頼もピタッと止まっており、スポークスパーソン的存在としての私の立場だけから言えば、実態とかけ離れた報道になったり、それを元に業界全体への無用な非難が高まったりするような事態は避けることができ、ホッと一息と感じている。お怪我をなさった皆様のご快復をお祈りするとともに、今後、このような対応を求められる事態が再び発生しないことを心から願っている。

2015.07.16

コメント(1)

-

「どらなびEXPO」&『SmaSTATION!!』

先週土曜日、6月6日はなかなか大変な一日だった。まず昼間は、監修を行なっているバス乗務員専門の求人情報サイト『バスドライバーnavi(どらなび)』主催「どらなびEXPO2015」。おかげさまで、京王グループ、東急トランセ、東京空港交通など20社の事業者に出展いただき、約200人の参加者に来場いただいた。この「どらなびEXPO」は、「就職博」と呼ばれるジャンルのイベント。会場内に多数の企業がブース出展し、それぞれの企業のアピールを行なう。参加者(この場合はバス乗務員になりたい人)は、一日で多数の企業のブースを回り情報収集を行なうのだ。さらに会場内には、高速バス豪華座席の展示、株式会社オージさんご協力による「降車ブザー押し放題」コーナー、『バスラマ・インターナショナル』や『バスマガジン』のバックナンバー即売コーナーといったアトラクションも用意された。また会場内特設ステージでは、来場者向けの特別講座(私も一本担当した)や各社のミニ説明会なども開かれた。会場内は(特に人気の2~3社のブース付近は)人をかき分けないと前に進めないほどの大混雑。ステージも、多くの方に立ち見をお願いしたがそれでも入り切れない方が出た。国土交通省や日本バス協会から幹部クラスがわざわざ視察に見えたが(国会対応などでお忙しい時期に本当に恐縮です…)、人の集まり具合には皆さん驚いておられた。来場者の皆様も非常に熱心。女性の姿もちらほら。間もなく、アンケート結果なども含めて会場の様子をリポートするページが出来上がるのでその際にはあらためてご案内する。イベントとして見れば十分に成功したと言えるだろう。正直なところ、私自身はこの企画に当初はあまり賛同していなかったのだが、それでも成功に導いたリッツMC(『どらなび』運営会社)の中嶋社長とスタッフのみんなに拍手を送りたい。もっとも、「イベントとして成功する」ことと、本当に皆(出展事業者や来場者)の役に立つこととはまた微妙に異なるので、おごることなく、(本業である高速バスのマーケの方も、またこの乗務員採用の方も)引き続き相手の視点に立ち本当に相手の役に立つ支援を提供し続けるようにしたい(その辺の、視点の持ち方という点は、我々はもっと勉強していかないといけない、とあらためて痛感)。蛇足ながら、私の立場から見て今回面白かったのは二点。まず、上記3社に加え、東武、西武、国際興業、そしてWILLERに日立自動車交通、なの花交通バスという顔ぶれで、お互いの採用担当者どうしが親交を深めてくれていたこと。何度も書いているが、とにかくこの業界は他業界と比べ極端にヨコのつながりが弱いことが気になっていて、営業や企画の担当者は様々な機会に当社のセミナー等でつながりを作っていただいているが、採用担当者どうしもほとんどが初対面だったらしく、いい「場」になったのではないかと満足。もう一点、ステージではWILLERグループのプレゼンもあったのだが、来場者はもちろん、バス事業者(出展事業者とは別に、それ以外の事業者からの見学も多かった)も熱心に聞いていたこと。最近、「既存組」でも、経営者クラスは村瀬社長らと親交を深めている例が増えたが、たしかに、採用担当など普通の社員がWILLERの話を直接聞くことはまずないだろう。みんな身を乗り出して聞いていたのが印象的だった。早朝の準備から本番、そして後片付けと、まる一日、ほぼ休憩なし、立ちっぱなしで働き続けた当日の夜は、前回ご案内したテレビ朝日系『SmaSTATION!!』の放送だった(当日、実はもっとも大変だったのは、いい感じの「現場仕事の疲れ」を感じていながらも、23時過ぎのオンエア時点で酔っぱらってしまわないようビールを我慢することだったかも)。こちらは、高速バスや観光循環バスなど全9社の話題で計40分以上の尺をいただけバス業界としての露出は十分。私のコメントも計5本ご紹介いただき感謝。公式サイトでは、番組の内容を『SmaTIMES』として紹介されているのでご覧いただきたい。観光循環バスが紹介された某社では翌日の乗客数が数割増、また某サイト(特に紹介はされていない)でも当日23時台は通常の3倍のセッションがあったとのこと。MCのSMAP香取さんが、生放送中、「バスの特集ってどうなるかと思ってたけど、面白い!」と発言してくれたのはたぶん本音。他の媒体、番組でも同様のバス特集が続けば、これ以上嬉しいことはないのだが。さて今日、明日とみっちり都内で予定を済ませば、明日の夜からは夜行で出張に出て、今回は四国のうち二県を回る。瀬戸内の優しい光(と、瀬戸内らしく優しい味の酒肴)が癒してくれるはずだ。特に今回、復路はしまなみ海道を渡り懐かしい山陽側からの瀬戸内を眺めることができるからなおさら待ち遠しい。一方、こちら方面への出張は、定期的に巡ってくるだけに、今の自分に、その優しさに甘え癒される資格があるのか、自らに問うことになる苦しい旅でもある。息抜きが許されるほど、日々努力を続け、十分に成果を出していると言い切る自信が自分にあるのか。まずは明後日の朝、明け方の明石海峡は、いったいどんな表情をしているだろう?※6月10日、「どらなびEXPO2015」の会場写真を追加しました(画像は一部加工しています)

2015.06.09

コメント(0)

-

【訂正と再度のお知らせ】『SmaSTATION!!』

6日(土)放送のテレビ朝日系『SmaSTATION!!』のお手伝いをさせていただいたと昨日お知らせしましたが、その際、「関西と中京を除く」とご紹介しました。本日、読者の方からご指摘がありあらためて調べましたら、同番組は全国フルネットで関西や中京でも放送されます(なんとなく関西では『探偵!ナイトスクープ』が放送される枠だと思いこんでいましたが、よく考えたら同番組は金曜夜ですね)。訂正するとともに、明日はぜひご覧いただくようあらためてお知らせします。

2015.06.05

コメント(0)

-

【お知らせ】当社公式サイト更新およびテレビ放映(『SmaSTATION!!』)

当社公式サイト(ホームページ)をリニューアルいたしました。ふだんからウェブ活用の重要性を説きその戦略を語っている身でありながら、自社のサイトは、友人にタダで作ってもらったものそのまま、というお恥ずかしい状況でしたが、なんとか会社っぽくなったと思います。協力してくれた皆さん、ありがとうございました。高速バスマーケティング研究所株式会社 公式サイトまた、あさって6月6日(土)についてのお知らせが2点あります。お昼間は、『バスドライバーnavi(どらなび)』が主催する、国内初のバス乗務員専門の就職イベント「どらなびEXPO2015」です。私も講座を一本担当するほか、当日はスタッフとして走り回ることになります。そしてその夜、23:15からテレビ朝日系(関西と中京は除く。そういえば関西ではこの時間帯は「あの番組」やな。しかしまあなんですなあ)のSMAPの皆さんの番組『SmaSTATION!!』で、トクベツキカク「「乗らないともったいない!日本全国の超お得なアイデアバスベストセレクション」が放送されます。取材にご協力いたしました。おかげさまで報道番組や情報番組の出演やインタビューはなんとなく感触をつかめてきましたが、バラエティ番組というのはテンションも微妙に違うので大変でしたが。高速バス、観光路線バス(主に循環バス)などが紹介される予定ですのでぜひご覧ください。

2015.06.04

コメント(0)

-

『BUS LIFE』創刊号&視察旅行

バス愛好家向けの新しい雑誌『BUS LIFE』が創刊された。雑誌コードはちゃんと持っていて、「ムック」に分類されるとのこと。定期的な発行が軌道に乗ればいいけど。創刊号では私もコラムを一本担当させていただいた。実は他にも私がお手伝いした部分が隠れているので、ぜひ現物を手に取ってご確認いただきたい(なお奥付に私の名前を出してもらっているけれど、上記コラムを書いたりいくつかアイデアをご提供したりしただけであり、別に他誌のライバルとしてがんばろうなどと考えているわけではないので念のため。ただ、雑誌であれ何であれ、新しい事業にあれこれ口を出させていただくのは楽しい仕事)。誌面については賛否両論だろう。従来のバス雑誌に比べると全体的に小ぎれいな作りで(とはいえ後半はどこか別の媒体で見たような…)、初心者に寄った構成。たしかに趣味誌というのは難しいようで、深さと間口の広さがトレードオフになる。特にバス趣味の場合は関心がそれぞれ地元の乗合バス事業者に偏りがちだから、想定読者は、特定の事業者の知識をやたらと持っている反面、地元以外のネタには知識も興味がない、となりがち。特定の事業者についての情報だけなら、ひたすらそれを突き詰めている愛好家の人のブログなどの方が、紙の媒体より詳しいことが多い。すると、わざわざお金を出してまで、となってしまう。一方、こういう媒体が書店の「ホビー」コーナーに平積みされる意義は小さくない。バス趣味を「商品」と考えた場合、隣接市場の顧客(鉄道、クルマなどの愛好家)は明らかに想定ターゲット。同誌の口絵にはバスの美しい写真(「美しいバスの写真」でない点に注目)も並んでおり、そんなビジュアル的な訴求が仲間を増やしてくれることに期待している。さて先週末からは前回予告した通り視察(と称した「乗りバス」)だった。夜行で名古屋に着いた後、三重交通の「熊野古道シャトルバス」で熊野市駅へ。さらに明光バスの「熊野古道快速バス」で白浜温泉、そして日の丸観光バスおよび龍神自動車が運行する「高野・白浜・熊野アクセスバス」(PDF注意)でウロウロしながら高野山へ抜けた。似たような名称が並んだが、最初の「シャトル」は昨年まで観光販売システムズ(三重交通グループの旅行・コンサル会社)が企画実施する募集型企画旅行商品だったものを乗合化したもの。ほぼ並行して「南紀特急バス」があるから出張など都市間利用客はそちらを選ぶ。三つめの「アクセスバス」は、PDFのチラシをどう読んでも乗合なのか何なのかよくわからず…。高野山から電車で大阪。大阪では懐かしい串カツ屋に2時間滞在のみで夜行で富山へ転戦(宿が取れない、という理由も)。快速バスで平湯、特急バスで松本と抜けた。全路線ともFIT(外国人個人旅行客)を含む観光客が中心で、もともと乗車率が高い高山~松本線に平湯から乗車した際など、既に床下トランクがスーツケース満載で平湯からの乗客は車内持込みという状態。私たち以外に車内は外国人だけというシーンも何回か経験した。左側通行、漢字中心の道路標識など外国人にはレンタカーのハードルが高い分、公共交通を利用してくれているわけで、クルマ並みの便利さとは言わずとも、なるだけストレス小さく彼らに移動してもらわねばリピートしてくれない、とあらためて実感した旅だった。とはいえ個人観光客(必ずしもFITだけではない。邦人客の方こそ重要)を高速バスにもっと招き入れるための大きなヒントは残念ながら得られず。地道な一歩こそ大切、ということか。むしろバス以外の要素に興味津々。白浜では居ぬき出店で急拡大中の格安旅館チェーンに初宿泊したが、興味があったのはブッフェ形式の夕食(いわゆる「バイキング」)。日本の旅館で一般的な客室に料理をずらーっと並べる「部屋食」に私は少しネガティブで、こちらから食事場所へ出かけることで、代わりに料理を一品ずつゆっくりと持ってきてもらいたい口なのだが、この宿でブッフェスタイルの夕食を見ていると、最初こそ料理元卓に長い列ができるものの、30分経つと席を立つ人が出始め60分後ではもう席に残っている人の方が少ない。「部屋食って、配膳の手間とコストをかけてるけど、むしろお客様はゆっくりと食事を楽しみたいんじゃない?」という批判的な意見は、酒飲みのただの我が儘だったのかも知れないと少し反省。また乗り継ぎのため駆け足で抜けただけの高野山の街並みが、ずいぶんと趣深いものだったことに感銘。一度ゆっくり歩いてみよう。そして高野山から下る南海高野線が予想以上に急こう配の山岳路線であることには驚いた。調べるとこの区間の開業は1929年だ。昭和4年。うん? 鉄道開業以前の高野山は観光要素は小さい宗教の地だっただろうに、どこまで観光開発が可能かおそらく未知数のまま、よく苦労して線路を引いたものだ。「こんな所に鉄道を引く以外に、他にやることがなかったんか?」とつい突っ込んでしまいたくなるが、それを実現した我が国の運輸業界の大先輩の情熱にあらためて感銘を受けた。さて紀伊半島から北陸までと大回りした旅の最終ランナーは、飯田からの立川経由南大沢行。日曜夕方の中央高速バス、分けてもこの路線を選ぶお客様は高速バスに慣れ切っており、車内には静けさと安堵感が漂う。乗客のほとんどは、おそらくは束の間の帰省からの戻り。伊那谷の実家では、人によっては何かややこしい問題が待っていたのかも知れないけれど、それでも懐かしい空気を吸ってほっとしたに違いない。そして渋滞の先頭でもあった小仏トンネルを抜けると、右手前方にぼんやりと東京の明かりが浮かぶ。彼らには、それが仕事に立ち向かう明日からの厳しい毎日の象徴だと映っているのか。それとも、この大都会で夢にもう一歩近づくため挑戦を続けるという決意の大きさを示している、と自らを鼓舞するのか。国立府中ICを降り勝手知った車線変更で渋滞の遅延をかなり回復した京王便は、週末の余熱が残る立川駅南口へ。終点まで乗る私たちを除く全ての乗客は、慣れた手つきで支度を整え、一人またひとり、雑踏の中へ、それぞれの明日へと消えていった。

2015.05.27

コメント(0)

-

「祈りの地」へ

ありがたいことに少しずつ幅が広がる私の業務の中で、時々回ってくるのがアカデミックなお仕事。ビジネススクールの講座でゲストスピーカーなんていう役は、私よりもよほどビジネスについて経験も知識もある、一流企業の社員さんや起業家の皆さんを相手に講演をし、その後彼らからじっくりと質問攻めに合う、というマゾヒスティックな一日になる。おかげさまで毎年5月にお話しをいただいているのが、慶應丸の内シティキャンパスの「経営戦略―ビジネスモデルから構想力を学ぶ」でのゲストスピーカー。今年もランチタイムまで含めみっちりの質問攻撃をなんとか乗り越えることができ、おそらくあの場で最も得るものが大きかったのは、実はお金を払って参加している皆さんよりも、逆にお金をいただいている私であったはず。さらに今回は少し異変が。講演の中身は楽天在職時代から使いまわしているコンテンツなので、「この投影資料を準備していたら、業界は数年で大きく変わったなあ、と感じた」と、もう気心知れた事務局のご担当との事前打合わせでお話ししたところ、「その変化は成定さんの想定通りでしたか?」と鋭い一撃が飛んできたのだ。重い。ついその変化を振り返ってしまう。そして、その変化の中で十分な役割を果たせたか、自分の胸の中をのぞき込んでしまう。ここ数年で業界に起こった最大の変化といえば、高速ツアーバスの乗合移行を中心とした新高速乗合バス制度のスタートだ。ただ、外形的な(制度などの)変化はこの際大きな問題ではない。むしろ、本質的な意味で業界がどう変わったか、いい機会なので振り返りたい。新制度に深く関わらせていただき、私が同制度に最も大きく期待していたのは、高速バスの94%を占める「既存組」高速乗合バスへの影響だ。その影響とは、大きく二つ想定していた。まず、「幅運賃」制度を活用したレベニューマネジメント(RM)である。この間、「既存組」でも繁閑に応じ運賃に差を付ける事例が増えた。そのことは確かに前進だ。しかし、本来、RMとは必ずしも「乗車率が低そうな便=安値。高そうな便=高値」という単純な話ではないし、仮にここはそう割り切るとしても、具体的な運賃政策は路線環境によって異なるはずである。反面、オペレーション負荷を考えると、路線ごとに運賃変動のスキームが異なるというのは望ましくない。だからこそ、なるだけ多くの事業者どうしで運用スキームは統一し、一方で戦略は路線ごとに考える必要がある。少し先の将来を見据えながら運賃政策について多くの事業者を巻き込みながら考えていきたいのだが、それがなかなか進まない。どうも、私の「5年後くらいを絵に描きながら」「運賃政策を組み上げていきましょう」という呼びかけが響かないらしい。もう少しバス事業者に響く言葉を選ぶ必要がありそうだ。もう一つ想定していた影響は「貸切バス型管理受委託」の積極活用。繁忙日の続行便を貸切事業者に委託するという教科書的な使い方のほか、大都市側と地方側の事業者で所定便の(実際の)運行比率を見直し、「所定便50:50」の共同運行プール精算スキームは維持しつつも地方側ダイヤをより分厚くする、とか、既存路線の所定便は貸切事業者に一部を任せ、余裕が出た車両と乗務員で新路線に挑戦する、といった変化球も考えていたのだが、京王/アルピコの事例など限定的な活用に留まっている。一方、高速ツアーバスからの「移行組」はどうだろう?何を持って「安全」かの線引きは難しいが、運行に携わる顔ぶれが固定されたことで安心感は向上した気がする。ただ取組状況は事業者によって未だ差がある。小規模事業者ながら高い意欲を持ち一歩ずつ改善に取り組んでいる例もあるが、それらの取組を集客に反映させる仕組み作りは進んでいない。そして彼らの営業サイドを見ると、率直に言うと失望だ。停留所を確保でき(いやあ、本当に大変だったけど…)乗合移行が完了し「既得権組の末席に名を連ねた」ことで安心したのか、多くの事業者で変化や成長が止まってしまっている(もちろん、乗合化によって事業の自由度が下がったことは理解できるが)。「あの頃」の勢いは、手前味噌だが、販売を担当する予約サイトの側がぐいぐい引っ張る体制だったから生まれた勢いだったのか。RMの趣旨とはかけ離れた単なる値下げ合戦を進めている数社に対しては特に不満が大きい。いやもちろん、単価を下げれば(首都圏~京阪神など「空中戦」路線においては)足元では乗車率が向上し収益も増加する(よって、「こんな単価で安全が担保できるのか?」という指摘は正しくない)。だが、その「麻薬」に頼りすぎては中長期的に破たんするというのは、少しビジネスのことがわかる人間なら感覚的に理解できると思えるのだが。もし4年前の私自身の視点に立つことができたなら、上記の課題は、4年後くらい(つまり今)にはおおよそ「片が付いてるだろう」と見込んでいたはずである。もちろん全国全事業者が新制度をフル活用とまではいかないが、3~4年である程度方向性を見つけられると漠然とだが感じていた。読みが甘かったのか、私自身が力を出し切っていないのか。観光需要のさらなる取込という「次なる10年」についても、実現は容易ではないだろう。10年後の出来上がりをデザインする大きな視点と、足元では大きな数字は生まずとも着実に進める小さな一歩。その両者をいかにバランスよく回していくか。多くの事業者、さらには旅行会社など関連産業を巻き込まなければ実現しないことはよく承知している。現実の困難の大きさと、自分自身の信念や実力の大きさを比較されている。それだけの話だ。さて今晩から夜行便で西に向かい、新しい取組の視察(という名の「乗りバス」旅行)だ。紺碧の海、深い緑、透明な空気。古くから神々が集まると言われる祈りの地。最近スランプ気味だったので、再生のいいきっかけにしたい。自分自身の再生を、神に頼みこむ、のではない。必ず再生すると、神の前で自分に誓うのだ。祈り、とは、おそらくそういうことだ。もっとも、現実には、霊場として有名な神社の前をひたすらバスを乗り継いで何往復もするという、いつもの「乗りバス旅行」だけど。

2015.05.21

コメント(0)

-

二次交通、着地型コンテンツ~旅行の「常識」を変えたいんだけど~そこに高速バスの未来もあって…

引き続きインバウンド(訪日外国人)は急増を続けており、新聞やテレビでその話題が続く。インバウンド急増は、ついこの間まで、経済ニュースの一つとして取り上げられていたが、最近では「訪日ツアーに密着。日本のおもてなしを絶賛」とか「外国人急増で地元困惑」とかいった切り口で、主に専業主婦が見るような情報番組までインバウンドの話題だ。総数の急増のみならず、その中で観光客の比率が増えさらに団体ツアーから個人旅行へのシフトが起こるので、FITの数は急増どころか特急増である。バス業界にとって「インバウンド」は、一握りのインバウンド専門の小規模事業者だけのものでは既になく、高速バス、定期観光バス、そして路線バスを運行する乗合バス事業者のものにもなりつつある。そしてもちろん、観光客は訪日外国人だけではない。邦人客でも、旅行形態の個人シフトが進む。先日、西日本出張のついでに広島へ足を延ばした。中国JRバスが運行する観光ループバス「めいぷるーぷ」の路線図を見ながら適当に目星を付け「お好み村前」停留所を見に行った。一目見て、ああこれは停留所設置(の各種調整)に苦労しただろうなあ、という立地。停留所標柱は「お好み村」のビル敷地内に据え置き。なお「お好み村」は、当初は、路上に並んでいた屋台を収容した地元客向けの飲み屋ビルだったが、今では観光客にも人気の施設。平日の午後ではあったが、「お好み村」に入居する各お好み焼き屋、居酒屋向けに納品作業中の酒屋さんのトラックの陰(正直なところ、観光客を対象としたビルでなければ、ここに停留所を新設することは困難だっただろう)に、FITを含む観光客が続々と集まってくる。同社が広島市内で観光ループバスを運行…とニュースで聞いたときは、役所とのお付き合いで嫌々始めるのかなあくらいのことを感じたものだが、なかなかどうして、驚きの人気。同市内には路線バスと路面電車が稠密な路線網を高頻度で運行しているが、逆に言えばその分わかりづらい。反面、観光客が立ち寄りそうなスポットに焦点を当てたループバスは、運行頻度こそ約30分間隔と不便なようだが、遠来の観光客も安心して利用できるのだろう。同社の観光客向け施策といえばこの「めいぷるーぷ」とオープントップバス「めいぷるスカイ」が目立つが、忘れてならないのは手荷物託送サービス。高速バスや新幹線で到着した観光客が手荷物を広島駅内の同社窓口に預けておけば、観光を楽しんでいる間にホテルまで運んでおいてくれる、というもの。テーマパーク周辺などでは定着済みのサービスだが、都市単位で、またバス事業者が運営するというのは珍しい。公共交通を使った旅行の弱点の一つが手荷物の件なので正に理にかなっている。このサービスの課題は、ずばり認知だ。そういうサービスがあること自体、普通は思いつかない。ちなみに託送サービスの普及には国土交通省(物流)と観光庁が熱心で、「手ぶら観光」の全国共通ロゴマークと検索サイトを構築するそう。もちろん多言語で。ただ検索サイトというのは典型的な「プル型」施策である。旅行を計画する段階で、「託送サービスがあるだろう」と思いつく人には有効だが、「こんなサービスもありますよ。だから【この街(例えば広島)に】【(パッケージツアーじゃなくて)個人旅行で】【(クルマじゃなくて)公共交通で】旅行に来てくださいね」と呼びかける「プッシュ型」の施策とはなり得ない。同様の課題は、最近充実してきた「着地型コンテンツ」普及の前にも立ちはだかる。例えば一般社団法人ジャパン・オンパクが各地で推進する「温泉泊覧会オンパク」。城崎温泉のオンパクを例に取れば、「温泉寺副住職に学ぶ古式入湯作法」「僕の畑で『獲る』『作る』『食べる』の3時間」「心と体をセルフケア 温泉ピラティス」など、名湯城崎や自然あふれる但馬地方でないと体験できない魅力的な企画が並ぶ。ただ、テーマ性が大きくターゲットが絞られる分、これらの企画は催行日限定だ。毎日安定しての集客は困難だし、案内・講師役も普段は「副住職」「農家(この講師の方の場合、自称「サイバイマン」らしいけど)」だからだ。そのためこういった着地型コンテンツは、従来の旅行会社のオペレーションや発地型のフルパッケージでは商品にはなかなかなりづらかった。ウェブサイトさえあれば、情報を流すことはできる。少なくとも、オンパクのサイトに辿り着いた人にとっては、催行日やジャンルを絞りこみ希望のコンテンツを選んで予約することは容易だ。問題は、ここでもウェブサイトは「プル型」でしかないことだ。世の中の人(ごく一般的な旅行者)は、「城崎だったら面白い着地型コンテンツがあって、ウェブで予約できるはずだ。たしか往復の高速バスもあるはずだから、(街の旅行会社に行って発地型のフルパッケージを申し込むのではなく)ウェブで好みの交通機関やコンテンツ、お宿を組み合わせ自分なりの旅行を組み立てよう」とは考えてくれない。さらに付け加えれば、高速バスは地元民の大都市への足としては最適化されているが(パーク&ライドなど)、大都市からの、ましてや海外からの観光客にとって使いやすいダイヤやルートでもないし、旅のワクワク感を醸成するプレゼンテーションとは無縁の、無機質な乗り物でしかない。それでも、高速バスと、託送サービス、「めいぷるーぷ」のような二次交通、さらに着地型コンテンツ、個性化が進むお宿……こういう各要素を(目を皿のようにして探せばさえ)ウェブ上で組み上げていくことができるようになりつつあるのは一つの進歩。ここが踏ん張りどころだ。それを「当たり前のこと」にまで昇華させたい。なんとか、いつかは飽きられてしまいかねないお仕着せのフルパッケージから、個人の興味関心を満たす個人旅行へ、それをクルマ(レンタカーを含む)以外の手段でも実現できる環境を作り上げることができれば、我が国の観光産業の未来も見えるし、高速バス業界の次の成長も見えてくる。そのためには、バス事業者も、旅行会社も、お宿など地元の観光産業も、皆が少しずつ変わらないといけない。まずは、リスクを背負って観光ループバスや託送サービスに参入した中国JRバスには脱帽。翌朝、東に向けて帰る高速バスの車窓には、さんさんと輝く陽を受けて光がこぼれんばかりに輝く瀬戸内の海が、ずいぶんと遠くに、けれどきらりと輝いた。

2015.05.13

コメント(0)

-

「地方創生」と高速バス~「新たなフェニックス族」へ向けて~

東北出張から昼行路線を乗り継いで帰ろうと盛岡から仙台へ高速バスに乗ったら、路線愛称が「アーバン号」だった。もちろん頭の中では全国ほとんどの路線の愛称を「暗記」しているが、あらためて、仙台へ向かうバスがなぜ「アーバン」なのか違和感。地方中核都市としての風格や緑に溢れた同市のイメージは、都市は都市でも「アーバン」とは少し違う気が。同路線が生まれたのは1989年。第二次高速バスブームの後半。平成が始まった年。前年あたりから「トレンディドラマ」が人気(翌90年に開業した大阪~八王子線は「トレンディ号」と名付けられた。そのネーミングとともに路線自体が今は無いが)。今思えばバブル真っただ中であり、右肩上がりを続ける時代の気分を反映し都会志向のネーミングが目立ったが、この「アーバン」もその一環だろう。当時は高校生だった私(まだ高速バスとは出会っていなかったけれど)も多感で、かつ「都市」という存在を大きく感じていた。だからこそ、たまたまアルバイトした高速バスターミナルで、地方の人たちを満載して新宿に到着する高速バスの使われ方に驚きかつ共感し、高速バス事業について真剣に考え始め、それが今の仕事につながっている(付け加えれば、関西出身の私にとって、東北地方は高速バス趣味を持ち始めて初めて訪れたようなものだ。当時初めて訪れた仙台の街並みは、ちょうど再開発が終わった直後でもあり、清潔感に溢れ緑に包まれたガーデンシティ、という印象が強く、「アーバン」の語感に違和感がある)。同じ頃に生まれた路線に(というか、全国でどんどん路線が生まれていた時代)福岡~宮崎線「フェニックス号」がある。週末になると宮崎の若者が福岡の街に遊びに出かけていき、地元メディアは彼らを「フェニックス族」と名付けた。かように、高速バス、特に高頻度運行される短・中距離の高速バス路線は、地方に住む人々の都会への足として成長してきた。時代は下り、今日では特に若年層に、当時ほどの都会志向を感じない。『地方にこもる若者たち 都会と田舎の間に出現した新しい社会』(阿部真大)や『人はなぜ〈上京〉するのか』(難波功士)、そして『ヤンキー経済 消費の主役・新保守層の正体』(原田曜平)などに詳しいが(いずれも新書で読みやすい)、今の若年層は、「フェニックス族」のようにわずかな時間でも都会の空気を吸いに行きたいというよりは、地元にこもり、派手な生活よりは地に足の着いた生き方を望む。「最近の若者は覇気がない」という批判よりは(物心ついて以来「失われた20年」が続いたという環境が保守化を促した点は事実だとしても)、地方部においても地域社会の過剰にウェットな(と若者が感じる)人間関係が消滅するとともに、コンビニそして「イオン」の登場によりほどほど満足できる消費生活が地方でも可能になったことが影響している。もちろん、高速バスの乗客は「フェニックス族」だけではない。このような短・中距離の高頻度昼行路線においては、出張客や、(都市部での買い物目的を含む、色んな目的が入り混じっている)いわゆる「用務客」が中心で、「都会の空気を吸いに行く」こと自体を目的(ショッピングやコンサートはその付随行為)とする利用者の減少が、ただちに路線経営与える影響はさほどではないのかも知れない。それでも、地元から都市へ向かう高速バスが「新しい人生の入り口」として輝いていた時代は少し懐かしい。それとも、その感覚は、私自身の人生に無限の可能性が広がっていた、思春期の頃への郷愁に過ぎないのか。いま、政府は「地方創生」を謳う(何度も言われた政策のような気もするが)。これが実現すれば、18歳の時点で地元に留まる、あるいは一度移り住んだ首都圏や京阪神から地元に戻るという選択をする人たちが増えるだろう。そこには、北島三郎が「帰ろかな 帰るのよそうかな やればやれそな東京暮らし…」と歌ったほどの悲壮感はないが、長渕剛が「死にたいくらいに憧れた 花の都“大東京”」と叫んだほどには東京への執着もない。たしかに、グローバル企業の第一線で活躍し高収入を得ようとすれば東京への「一極集中」以外の選択肢はないが、ほどほどの生き方を望むなら、地元に戻っても、そこにもハレの場として「イオン」(鍵カッコを付けるのは象徴的な意味合いで同社名を使っているから)があり、ケの場としてコンビニがある。スマホでウェブにつながれば世界との距離は東京と変わらない。親の介護、環境志向…大都市を選ばない、大都市にこだわり続けない理由はいくらでもある。それは決して「都落ち」して「田舎に隠遁」することを意味しない。大都市に住む人が、ときどき「鄙」の透明な空気を吸いたくなるように、地元に住むことを選んだ人たちも、ときどき(それは毎週であろうが年に一度であろうが、個人個人のペースでかまわない)「都」の新しい風を感じることを望むだろう。地元から都会への廉価な移動手段という存在は、地方創生にとって大きなサポートとなろう(最近私は「その次の市場」の開拓にむけ各事業者のお尻を叩くために観光客のことばかり言うけれども、この地方→大都市市場が高速バスにとって重要な市場であることは言うまでもない)。「新時代のフェニックス族」は、あの頃よりももっと自然体で、若者からリタイア組まで、年齢層も幅広いのかも知れない。

2015.05.05

コメント(0)

-

テレビ東京『土曜スペシャル』ほか

お手伝い(監修)をさせていただいた、テレビ東京『土曜スペシャル』の「高速バス限定の旅3」が18日(土)夜、オンエアされた。特に今回は(番組ではさらっと触れられていただけだったが)いきなり九州内で事故渋滞に巻き込まれロケ現場は大変。突然のことにも関わらず色々ご対応いただいた各事業者さん達に感謝。フリーランスのディレクター兼放送作家さんから最初に企画のご相談をいただいたのはもう4年以上前。関越道事故が発生して企画が延期になったりと色々ありながら、無事に3回目。目指せ、太川さん、蛭子さん!高速バス以外の移動は徒歩かレンタサイクルのみ、というルールがあるこのシリーズ。前回までに増して自転車の比重が大きくなった。特に、しまなみ海道(既に自転車愛好家たちの聖地となりつつある)は、本州から四国までいくつもの海峡を橋で越えていく自転車道が整備されている上に、沿線の多くの拠点でレンタサイクルを借り出してそして乗り捨てもできる、という環境は、高速バスを使った旅行にぴったりだと思う。さらに番組では高速バス車両の快適さや充実したネットワークについても要所ごとに触れていただいており、高速バスの魅力をうまく伝えられたはず(マニア的には言いたいことも色々あるだろうけど)。話は変わり、以前ご紹介した楽天トラベルの「乗務員用外国語対訳集」は、『日刊自動車新聞』(17日付)、『観光経済新聞』(18日付)、『東京交通新聞』(20日付)でも報じていただき、バス事業者その他からの反響も大きかったそう。ところが、本日、その『東京交通新聞』の掲載をチェックしようとしたら、いきなり一面トップが「最先端『多言語音声翻訳機』 五輪向け都内タクシー全車に」。うーん、負けてるぞ。もちろん、高速バスとタクシーでは求められる接客の密度が異なるし、「最先端」なるものがどこまで使えるのかはわからない(記事にも「関西弁だとうまく翻訳されない」とある)が、少なくとも意気込みで負けてる。それどころか、別の面には、東京都個人タクシー協会が会員に対して実施したアンケートによると、3割が「最低でもあいさつ程度の英会話が可能」と答えたという。同協会は、待機時間を利用して英会話を学べるようにタクシー乗務員向けのCDを作成したとのこと。一方で本日付『日本経済新聞』朝刊の新興・中小企業面トップは、「『通』の訪日客にひと味違う旅」として、日本を複数回訪れているリピータの訪日観光客は「定番では飽き足らなくなっ」ており、ベンチャー企業や光の当たらなかった観光地にとって大きな商機だと伝えている。記事中、冒頭で大きく紹介されているのが、「高速バス・マネジメント・フォーラム」で基調講演をお願いした上山康博社長率いる株式会社百戦錬磨。農家での「民泊」を扱う同社のサイトについて、「和菓子作りや農業などの体験型レジャーも紹介する」としている。上に挙げた3つの話題は、それぞれのレイヤー(階層)で、高速バス業界が求められている変革について教えてくれる。まず、何度も申し上げている通り、旅行形態は団体から個人へシフトする(これは邦人客も訪日客も同様だ)。従来なら大型貸切バスに乗せられて、皆がそれなりに満足する有名観光地を訪れることが「旅行」として価値があった。これからは、自転車を借り「自分で走る」ことに象徴される、旅行者個人が興味関心を持ち、かつ旅先でしか味わえない体験こそが「旅行」として選ばれていく。それは残念ながら貸切バスの市場縮小を意味するが、高速バス業界にとっては個人へバラけていく旅行者を拾うチャンスだ。そしてタクシー業界(失礼ながら「最先端」には見えない…)が、コストをかけ全車に翻訳機なるものを導入すると考える程度に、訪日外国人は普通の存在になろうとしている。その二つを掛け算すると、つまり「旅行形態の個人化」×「訪日外国人の増加」が意味するものは、今後、バス業界にとってFIT(海外からの個人観光客)が特別な存在ではなくなる、という動きである。いろいろ複雑な流れの中で、インバウンド(訪日外国人)はバス業界にとって、貸切バス、それもかなり「一部の」事業者の貸切バスを使う存在であり、多くのバス事業者、特に高速バスを含む乗合系の事業者にとっては異なる世界の存在であった。だがこれからは、嫌でも向き合わねばならぬ市場である。もっとも、一足飛びに外国人(というか外国語対応)の話に焦点を当てるのはリスキーな気がする。もちろん、上記「対訳集」のように現場で必要な最小限の対応は進めるより仕方がないが、各高速バス事業者がまずハラに落としこんで欲しいのは、マス・ツーリズムの終焉という旅行ニーズの大きな変化の方である。一方で我が国の旅行流通は、もはやレガシーと言ってもいい既存旅行会社が大きな存在を占めており、個人個人の旅行者の興味関心を実現するという役割を果たすには至っていない。リピータ(特定の路線を出張や買い物などで繰り返し利用してくれる、主に地方側の地元客)に恵まれたゆえ、大都市側(その先にある海外も含む)在住の「一見」の観光客を後回しにしてきた高速バス業界。そして、旅行形態の個人化が進む中でなお、出来合いのパッケージ商品以外を売る仕組みを作り上げられない旅行業界。課題の見た目は違えど、「これまでうまく行っていた」という事実が、次なる挑戦、変革を妨げているという点は共通している。難しく考えることではない。観光の本質は、「自分ならどのように旅行したいか」であり「友人を迎えるとすれば、どのように案内したいか」である。遠方(海外を含む)から友人が自分の街に来てくれるとしたら、どんな風に楽しんでもらいたいか。インバウンド増加という「外圧」は、おおもとの質問に立ち戻るいいチャンスだと感じている。

2015.04.20

コメント(0)

-

久しぶりにまじめに更新~「外国語対訳集」~

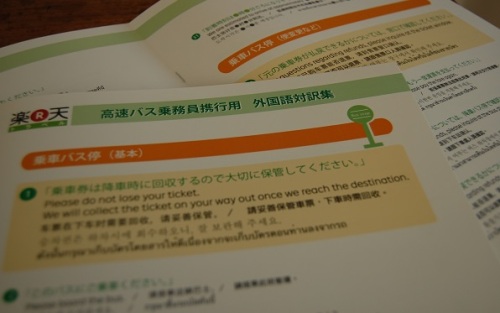

ずいぶんと長い間、本ブログ本来の目的を放棄して、【ご案内】や【ご報告】と頭に付けてイベント開催やメディア露出の情報提供だけにとどまっていたが、そろそろ少しずつ、バス業界への提言という本来の使い方に戻していこうかと。さっそく本文に入る。このブログで何度も書いてきたし、「高速バス・マネジメント・フォーラム」でも申し上げたことだが、「既存」高速乗合バスは、地方部における既存事業者の存在感により、過去30年かけ、地方部にお住いの方の大都市あるいは地方中核都市への足として高速バス市場を作り上げた。ここ10年では、旧・高速ツアーバス各社がウェブマーケティングを上手に活用し、両端が大都市の路線、具体的には首都圏~仙台、名古屋、京阪神線において潜在需要を大きく呼び起こした。地方→大都市、大都市←→大都市と来たなら、残された市場が大都市(およびその背後にある海外)→地方であることははっきりしている。片や、すぐお隣の業界である旅行業界や、それを中心とした観光産業は大きな変革期に差し掛かっている。この国の旅行業界は、団体を組んで貸切バスを借りて、有名観光地を総花的に回って大型温泉旅館へ、という「マス・ツーリズム」が主流であった。そうすることで旅行代金を下げることができ、この国がまだ貧しかった時代においては、一般庶民に対しても旅行に行く楽しみを提供できたという点で大きな意義があった。だがこれだけ情報が巷にあふれ、かつ時間の過ごし方が多様化している時代に、「旅行に行く」「有名観光地をこの目で見る」ということそれ自体は、もう時間とお金の使い方としてはあまり魅力的ではない。一方、消費者を取り巻く情報量が増えているからこそ、人々の関心は「分化」し「深化」が進む。「そこに行かないと経験できない」事象も増えてくる。「家族で農家に泊めてもらい一緒に田植えを経験する」とか「郷土史の専門家のウンチクを聞きながら寺社を回る」とか「好きなアニメの舞台を見に行く」などである。旅行はこれからますます個人化が進むであろう。加えて、訪日外国人(インバウンド)が急増している。2003年には年間500万人であった訪日外国人を2010年に2000万人に増やすというのが政府の方針である。ただ、これを単純に「4倍」と見るのは間違いだ。そもそも上記数字には業務渡航(出張)客などが含まれるが、伸びしろの多くは観光客であろう。また、現在、台湾や中国を中心にアジアからの観光客は団体ツアー参加者が多いが、これがFIT(海外からの個人観光客)にバラケていくだろう。つまり、FITの増加分だけ見れば、4倍どころの話ではない。FIT化の理由は二つある。一つは、この国はアジアの人々に対して個人観光ビザ(査証)の発給を厳しく制限していた。日本人が個人で観光に行けないのは北朝鮮くらいだが、アジアの人たちは気軽に日本に遊びに来ることができなかったのである。ただ政府はビザの発給条件を大幅に緩和しつつある。二つ目は、人は、旅慣れないうちは団体ツアーを好むが、やがて個人で旅をする比率が上がる。日本人も当初は、旅行会社のロゴが入ったお揃いのバッグを持ち(保育所のお散歩かよ!)団体で「パリ・ロンドン・ローマ10日間の旅」を楽しんだのだ。「ノーキョー(農協)ツアー」が代名詞になった時代。それもしかし、時代が進むと『地球の歩き方』が大ヒット。海外旅行は個人旅行へシフトしていった。仮に、2000万人うちのわずか1割が、一度の訪日中に1往復(2便)、高速バスを利用してくれたら、輸送人員としては年間400万人。高速ツアーバスからの「移行組」合計が約600万人であるから、インバウンドが無視できない市場であることはご理解いただけるであろう。FIT化により、インバウンドは「ごく一部」の貸切バス事業者のものではなくなるのだ。ただ、邦人客もFITも、黙っていれば高速バスを観光で使ってくれるわけではない。私は、決して簡単なことだとは考えていない。単にダイナミックパッケージの仕組みを開発したとか、ウェブ予約を多言語化したとか、それだけで答えが出せるものではない。今の高速バスを商品として見た場合、地元の用務客(特にリピータ)に焦点を当て過ぎており、観光客が使いやすいものだとは到底言えない。また(邦人、外人ともに)一般的な旅行者が旅行を計画する際に、高速バスがその候補に上がるような流通網を築けているわけではない。だからこそ大きなデザインを書いていきたい。商品サイド、流通サイド両面において、これまでの「移動」に特化した高速バスと、「旅行」としての(しかしながら上記の通り「お仕着せ」として敬遠されかねない)バスツアーとの間にある大きな隙間を埋めていくことを考えていきたい。それはおそらく、5年も10年のかかる市場のデザインということになろう。一方、「いまできること」を地道に進めることも重要である。昨年末、古巣である楽天トラベルの担当者にそれを伝えたらその場で盛り上がり、まずは、乗務員の外国語対応を支援するため、乗務員携行(実質的には運転席常備)用の「外国語対訳集」を作る話になった。高速バスの現場でよく使う会話を私がリストアップし、5ヶ国語(英/繁体/簡体/ハングル/タイ)に翻訳した。冬場には、スキーリゾートを抱え外国人乗客の比率が大きい数社にテスト運用を行なっていただいた。そこで上がった意見も反映したものを、3月末、無料で全国70社に納品が終わったところである。コストは全て楽天トラベルが負担してくれた(※)。大きなデザインと地道な一歩。そして、観光立国というこの国の次なる生き様の一翼を担えるという誇り。それらのバランスが、新しい市場を切り開いてくれると信じている。※対訳種の件にについては、『トラベルボイス』が15日付でまず報じてくれた。いくつかの媒体で記事掲載が続く見込みだ。合わせて、導入各バス事業者においてもプレス発表をお勧めしお手伝いしたところ『日本経済新聞』地方経済面において、海部観光と関越交通のケースをご紹介いただいた。※4月17日追記:同日付『日刊自動車新聞』にも記事掲載いただいた。

2015.04.17

コメント(0)

-

【ご案内】テレビ東京系『土曜スペシャル 高速バス限定の旅』

あるフリーランスのディレクター兼放送作家の方からご相談をいただいたことをきっかけに生まれた、テレビ東京系『土曜スペシャル』の「高速バス限定の旅」企画。大人気の、太川陽介さん、蛭子能収さんらによる「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」シリーズを追いかけ、「シリーズ化を目指そう。そのためにもまずは3作目まで行きたいね」と話しておりましたが、とうとう3作目の放送が決まりました。首都圏は4月18日(土)18:30から放送です。詳しくは番組公式サイトをご覧ください。今回は熊本からスタートし東京へ向かう5日間なのですが、ロケにご協力いただいたバス事業者の広報担当や現場の皆さん、ありがとうございました。スタッフによると、今回もハプニング続きでハラハラドキドキとのことです。なお、首都圏以外は週を変えて放送になる予定です(けっこうギリギリまで決まらないようです。そんなものなのか…)。話は変わりますが、同じく私が監修という立場でお手伝いしている、バス乗務員専門の求人サイト『バスドライバーnavi』では、バス業界のニュースを集めたページ「どらなびニュース」をスタートさせました。一般に報道されているニュースばかりですが、バス業界に関連する世の中の動きを知ることができるページですので、ぜひご覧ください。

2015.04.15

コメント(0)

-

【ご報告】『バスマガジン』ほか~高速バス・マネジメント・セミナー~

1月24日(土)に実施した、バス乗務員求人サイト『バスドライバーnavi』主催による「バス営業所見学ツアー」と、2月12日(木)に開催した、当社主催「高速バス・マネジメント・フォーラム」の当日の様子を、多くの媒体でご紹介いただきました。大変遅くなりましたが、あらためて整理いたします。【バス営業所見学ツアー】『バスラマ・インターナショナル』2月25日発売『東京交通新聞』2月2日付『日刊自動車新聞』2月6日付『バスマガジン』3月27日発売【高速バス・マネジメント・フォーラム】『東京交通新聞』2月16日付『日刊自動車新聞』2月20日付『観光経済新聞』2月21日付。同社公式サイトにも記事掲載あり『旬刊旅行新聞』3月11日付。同社公式サイトにも記事掲載あり『バスマガジン』3月27日発売多くの媒体でご紹介いただき、ありがとうございました。特に本日3月27日発売の『バスマガジン』70号では、上記2つのイベントのほか、高速バス比較サイト『夜行バス比較なび』(当社フォーラムの翌日に無料セミナーを開催)、株式会社アドホックの「自動ガイドシステム」(当社フォーラムの会場で展示)と、関係の深い会社の情報をたくさんご紹介いただきました。また話は変わりますが、ふだんからよくビジネススクールの講義のゲストなどとして私のことを使ってくださっている早稲田大学大学院の山田英夫教授の新著『競争しない競争戦略 消耗戦から脱する3つの選択』(日本経済新聞出版社)の中で、楽天トラベル時代の取組をご紹介いただきました。今回は成定個人の取組に焦点を当てた本ではないので名前は出ておりませんが、「ビジネスモデル」「競争戦略」をわかりやすく解説することで著名な山田先生の本でご紹介いただけることは大変光栄です。ちなみに、前著のタイトルが『異業種に学ぶビジネスモデル』(日経ビジネス人文庫)、今回が『競争しない競争戦略』。たしかに私の生き様というか、仕事観そのものと言ってもいいタイトルです。つまり、よく言えば「他事例から学ぶ」「同業界や他業界の企業と協調することで前に進む」。悪く言えば「パクる」「馴れ合う」です。でも、自分一人、自社一社で何かを実現することは非常に困難なので、課題が大きければ大きいほど、他事例に耳を澄まして情報収集し、周囲の方と協力しながら実現をしていく、という仕事のやり方は正しいと信じています。このようにご紹介いただけることは、自信と誇りにつながります。どちらも、多くの企業の事例が紹介されており大変読みやすい本です。普通の書店でも置いてありますので、ぜひ一度お目通しください。

2015.03.27

コメント(0)

-

【ご報告】『日経MJ』~「過熱する旅行者争奪戦」~

2月13日付の『日経MJ』の連載「過熱する旅行者争奪戦」の二回目「航空vs.鉄道vs.高速バス」の中でコメントをご紹介いただきました。関係する皆様、ありがとうございました。今回は、LCCの路線網拡充と高速バス、という切り口であったため、高速バスが影響を受けている(だから、豪華高速バスなどサービス向上に努めている)というストーリーでした。当該路線において利用者数が大きく減少していることは記事にあるとおりです。もっとも、LCC(という以前に航空)と競合する高速バスは原則として長距離・夜行路線であり、高速バス市場全体で言えば極めてわずかな比率です。さらにそのうち、LCCの影響を受けているのは、本記事で紹介いただいている京阪神~福岡と、あとは首都圏~高松、松山といったほんの数路線に限られます。当該路線を運行なさっている事業者さんにとっては一大事ではありますが、業界全体から見ればLCCの影響はほぼゼロに近いと言えます。空港と観光地、あるいは観光地と観光地を結ぶ二次交通など高速バスが観光客に対して果たせる役割は大きく、LCC拡充をはじめとして航空旅客が増加することは、むしろバス業界にとっては大きなチャンスと言えます。一方、先日のフォーラムで申し上げたように、ただ走っているというだけでは遠方(あるいは海外)のお客様が利用してくださるはずがありません。いわゆる「旅行流通」の中に高速バスをどう入れ込んで行くか、というのが次の私たちの課題です。まさに先日ご説明したように、旅行の流通にどう高速バスを入れ込むか、という課題は、旅行業界そのものの地殻変動も絡んで、簡単なことではありません。いま現在、私自身が明確な答えを持っているわけではありません。高速バス事業者の皆さんと一緒に、その答えを見つける旅を(おそらく10年かけて)これから始めたいと考えています。

2015.02.18

コメント(0)

-

【お礼】第4回「高速バス・マネジメント・フォーラム」&「新制度活用セミナー」

2月12日(木)、東京・新宿にて、第4回「高速バス・マネジメント・フォーラム」を開催し、バス事業者を中心に全国から150人の皆様にお集まりいただきました。合計7人の講師に代わる代わるご登壇いただき、「高速バスと観光」「事業基盤としての人材」という二つのテーマについてご講義いただきました。また会場内には高速バス用新型シートなども展示いただきました。夜は懇親会も開催し、業界内のヨコの交流を強固にしていただきました(私は翌日もあったので三次会終わりで失礼しましたが、その後、歌舞伎町に向かった皆さんはどうなったのでしょうか?)。冒頭のご挨拶で、「高速バス業界の次の10年」について大きなお話しをさせていただきました。言ってしまった以上、引き返せません。強い覚悟を持って、業界の変革をリードしていきたいと考えています。さらに翌日は、『夜行バス比較なび』(株式会社LCL)主催による「『新高速乗合バス』制度活用セミナー」を開催いただき、私も講演を担当しました。冒頭の主催者挨拶で、同社の渡辺社長が前日のフォーラムを振り返り、<懇親会では多くのバス事業者の、それも相当な幹部クラスが、口々にウェブの強化やFIT対策などを明確な課題として情報交換を重ねており、これは数年前のバス業界では見られなかった姿。今後、業界の変革は加速するだろう>とおっしゃっていたのが印象的でした。もし本当にそうなるなら、ここまでの当社の4年間は意義があったことになります。引き続き、様々な角度から、バス業界の変革を促す仕掛けを考え続けたいと思います。二日間、遠方からの方も含めご参加いただいた全ての皆様と、講師を引き受けてくださった先生方、ボランティアで運営を手伝ってくれたスタッフなど、多くの皆様に心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございました

2015.02.14

コメント(0)

-

【お礼】「バス営業所見学ツアー」終了&MXテレビ『モーニングクロス』