-

1

義眼の方の目の中はどうなっているんですか?

義眼の方の目の中はどうなっているんですか? と言う質問を患者様から頂きました。 義眼は怪我や病気などで眼球を摘出せざるを得なかったり眼球の中身を取る手術をした場合に、 眼球があるように見せるために入れる扁平な楕円形のもの で合成樹脂で作られています。ほとんどは反対側の元気な目に合わせて色や形を整えて1つ1つオーダーメイドで作ります。 それでは実際に見てみましょう。 非常に綺麗に義眼が入っていますね。 これを外すと、、、、、 中は空洞 になっています。この空洞(結膜嚢:けつまくのう)の状態に合わせて1人1人の患者様にぴったりの義眼を作っているので、パッと見では義眼と分からないことも多いくらいなんですね。

2016.07.15

閲覧総数 45229

-

2

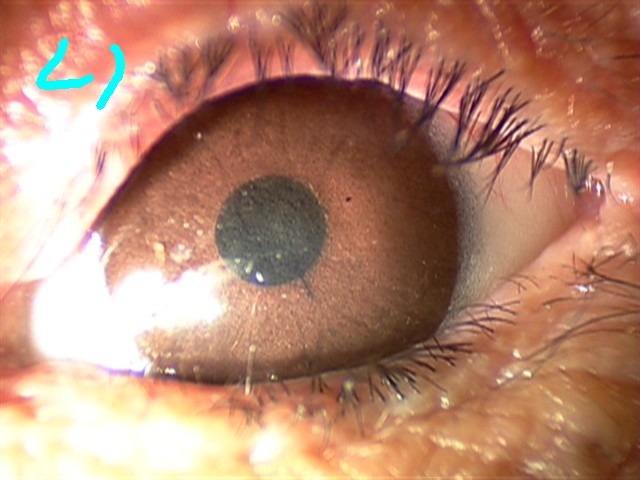

天ぷら油が眼に入ったら?

お料理、特に揚げ物などをしていて天ぷら油が眼に入りかけたことはありませんか?高温の油が眼に入ったらどうなってしまうのかちょっと心配ですよね。 ところが人間というのは良く出来たもので、現実にはなかなか油が眼に入ることはありません。危険を察知して瞬間的に眼を閉じるので、「眼に入った!」と思っても実際はまぶたに油が当たっただけということが多いんですね。 先日もある患者様が「天ぷら作っていたら揚げ油が目に入った。滅茶苦茶痛いので飛んできた」といって来院されました。私が「意外と本当に眼に油が入ることはないんですけどね。良く診せて頂きましょう」と拝見すると、、、、、、 油、本当に眼に入っていました。ちょっと珍しいですね。上の写真で緑色に丸く変色している部分がそうなのですが、高温の油が当たって黒目(角膜)に炎症・点状の細かな密度の高い傷に加えて一部上皮欠損を起こしています。黒目は非常に敏感な部分なので、このくらいの傷でもかなり強い痛みが出ることがあります。 目薬と眼軟膏を処方して本日再診して頂いたのですが、 ほとんど治っていて私もホッとしました。 このくらいの傷だったらすぐ治るには治る訳ですが、かなり強い痛みが出るのは事実なので、皆様も料理中には油が目に入らないように十分注意してくださいね。

2009.10.19

閲覧総数 36169

-

3

A-Vitの勉強会をしました。

さて当院では新型白内障手術機械のインフィニティを購入したところですが、今日は製造販売元の日本アルコン社のサージカル担当の方にお願いして、A-Vit(エービット:前部硝子体切除)の勉強会をしました。 このA-Vitというのは、白内障手術時に後嚢破損(こうのうはそん)という合併症が起こった場合にトラブル処理に使う機械です。登場頻度は極めて低いのですが、だからこそ事前の入念な準備が必要なんですね。 本物のセットを開けて、インフィニティに接続して使用してみます。 このインフィニティには、アキュラスという硝子体(しょうしたい:目の奥のドロドロした物質)切除用の本格的で切れ味の良いカッターをつなぐことが出来ます。しかも25Gという極めて細い最新型の物が使えます。傷口を拡大せずに小さな切開創から使用できるので患者様の負担も軽いんですね。 ただ、インフィニティで唯一問題なのは、A-Vit使用時に毎回「Vitrectomy Cut I/A」モードを選び直さなくてはならないことです。元々の設定が「Vitrectomy I/A Cut」モードになっており、これを修正できないんですね。 A-Vit時には、必ずCut→I/Aモードを最初に使用する必要があります。I/A→Cutモードを先に使うと網膜はく離などの重い合併症に繋がることがあるので要注意なんですね。 素晴らしいマシンであるインフィニティがこんな単純なおかしな設定を修正できないというのは不思議な気がするのですが、サージカル担当の方によると「アメリカでは専門が別れているので、白内障手術専門医は本当に白内障しかしない。トラブルが発生して追加のA-Vitが必要になるとそのまま硝子体手術専門医に送るシステムになっておりあまりA-Vitを使わないので、多分そのせいで細かい設定に大らかで気にならないのでしょう。」ということでした。 うーんなるほど、機械を通してその国の医療システムが透けて見えると言うことなんですね。とっても勉強になりました。

2011.10.13

閲覧総数 44437

-

4

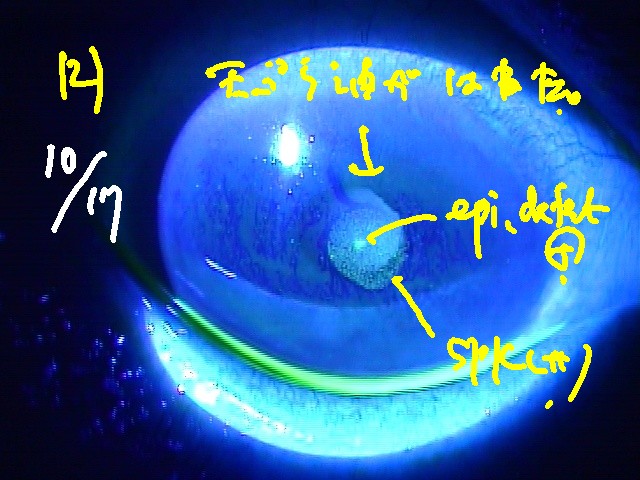

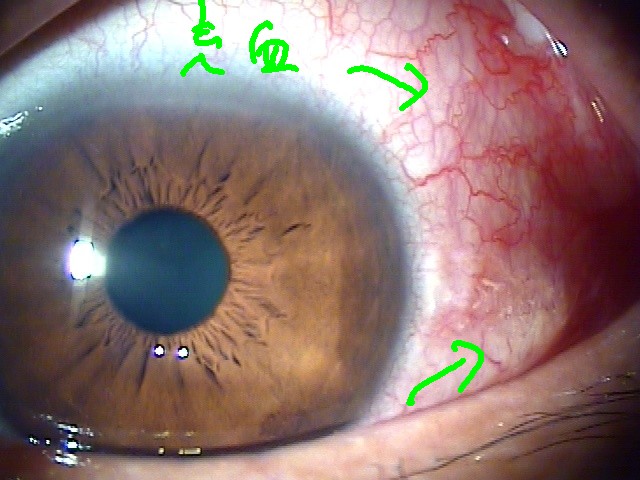

強膜炎治療の難しさ(第5回東京眼科アカデミ参戦記3)。

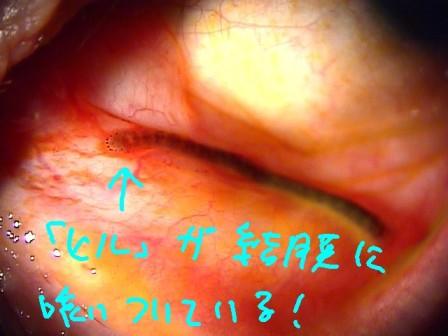

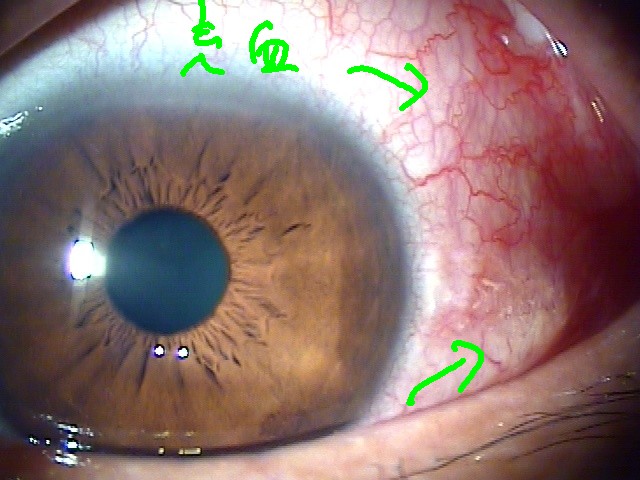

さて2月4日(土)、初日に非常に勉強になったのは「強膜炎の薬物療法」、「強膜炎の外科的治療」という2つのプログラムでした。 強膜というのは、眼球そのものを形作っている丈夫で文字通り「強い膜」で、普段は白い色をしています。そして、この膜に炎症が起きている状態を強膜炎といいます。 症状としては、強い充血と痛みです。強膜炎の充血は比較的深いところで発生してるので、黒っぽい赤色に見えるのが特徴です。充血している部分は押すと痛みを感じます。この「痛い」というのが強膜炎の最大の特色であり、しかもその痛みは患者様によっては「鉛筆を目に刺されたよりも痛い」と言うほど激烈です。具体的に実際の患者様の状態を見て頂きましょう。 この強膜炎はリウマチなどの自分で自分自身を攻撃してしまう自己免疫疾患に合併することが多いですが、色々調べても結局原因が分からないことも良くあります。 そして、これだけ医学が進歩した現在でも治療に難渋することが多く、最悪の場合は強膜が溶けて(壊死して)穴が開いてしまうことさえあるのです。そのためこの強膜炎と言うのは、我々眼科専門医にとってはその知識量・経験・状況判断力・決断力を問われる非常に厳しい病気なのです。 今回のプログラムではこの強膜炎について様々な角度から勉強することが出来ました。 ↑ このように強膜炎の原因疾患というのは無数にあり、それがこの病気の治療を難しくしています。 ↑ そして、上のスライドにあるとおり、「とにかく痛い」こと、これが困るんですね。 ↑ そして、目薬だけであっさり治る症例から、内科的・外科的治療を総動員して何とか治った症例、どうしても治せない症例まで、その予後は本当に千差万別です。 ↑ 治療法は一応のフローチャートはありますが、これがまた一筋縄ではいかないのです。 ↑ これは重症例の写真ですが、激烈な炎症で強膜が溶けてしまい、その奥のぶどう膜という茶色い組織が出てきてしまっています。 ↑ こうなると、強膜パッチ術といって、他の方の献眼された目を持ってきて弱いところに貼るという外科的な治療をするというのが教科書に書いてある定説なのですが、 ↑ うかつにこのパッチ術に手を出すと、パッチをしても次から次へと溶けてしまってまた穴が開き、「合計したら数個分の目をパッチに使ってしまった!」というような凄まじい状況におちいることがあるので、「うかつに外科的治療に踏み切らないことが大切である」ことが解説されました。 重症例の治療法の実際を聞くことが出来て、本当に勉強になりました。(続く)

2012.03.23

閲覧総数 17765

-

5

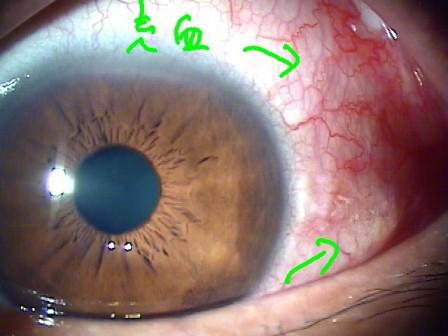

アレジオン眼瞼クリーム、実際に試してみました。

さて、「目の周りに塗るだけでそれがじわじわ滲みて目の中のかゆみが取れる」という魔法のような世界初の機序を持った、アレジオン眼瞼クリーム。 こちらが実際の製剤になります。 ノズルがめちゃ細いです。目の周りにちょっとだけ塗るものなので、あまりクリームが多く出過ぎないようにと言う配慮だと思います。日本ナンバーワンの眼科薬メーカーの参天製薬のお薬と言うのは、使いやすいようにいつも隅々まで細やかな配慮がされているんですね。 院長が寝る前に塗ってみました。実際にアレルギー持ちなのですが、次の日の朝の目のかゆみが明らかに少なくなっていました。これはやはり効能が期待できそうです。 このアレジオン眼瞼クリーム、専門的に言うと、瞼(まぶた)の皮膚を通過して目の玉(眼球)と白目(結膜)に届いてかゆみを取ってくれると言うものです。 ただこれを実際に製品化するには極めて高度な製剤技術が必要で、「薬を溶かす技術が世界一」の参天製薬だからこそ実現できた薬だろうと思います。おそらく他の後発メーカーには至難だろうと思いますし、参天製薬のレベルの高さに眼科専門医として改めて感嘆しました。 今のところ、発売は5月下旬と噂されています。実際に世に出る日が楽しみですね。

2024.05.14

閲覧総数 17323

-

6

コングレスバッグの愉しみ(第35回眼科手術学会参戦記3)。

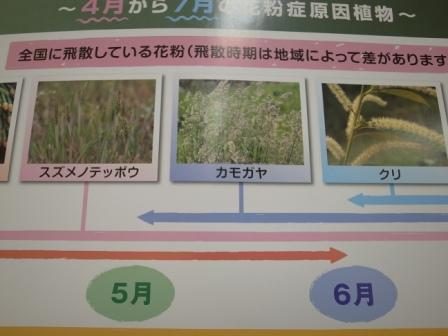

さて学会場に入ります。 気分が高まりますね。 学会場に着いたら、まず最初にコングレスバッグを貰います。 これは学会場で資料を入れるためのバッグですが、学会終了後はそのままエコバックにもなる優れものです。今回は上記の4つからの選択でしたが、 私はこの水色と白のストライプが綺麗なバックを選びました。 さて次はランチョンセミナー(お昼にお弁当を食べながら勉強できる一石二鳥のお得なセミナー)の整理券取りです。これは急がないと行きたいセミナーに入れなかったり、ひどい時は全て売り切れでお昼御飯そのものにあぶれてしまう事もあるのでとっても大切なのです。 今回は十分間に合いました。 さて、学会の日程表を良く見て一日の行動を考え、いよいよ勉強開始です。(続く)

2012.02.07

閲覧総数 4413

-

7

新型の吸引開瞼器、白内障手術全症例に導入しました。

さて白内障手術をするときには、開瞼器(かいけんき)という目を開く器械を使うのですが、私が開業をしているエリアは、目が奥に窪んでいたり(奥目)、目が細くて物理的に開きにくい(狭瞼裂:きょうけんれつ)患者様が多いんですね。 そのため手術の時に術野に水が貯まって見えづらくて苦労すると言うことが以前からありました。それに対しては吸引開瞼器という、術野の水を吸い取る器械で対応してきたのですが、最近新型の、 この「秦/三好氏 調節式開瞼器 吸引孔付」という器械を買って使ってみたところ、べらぼうに使い勝手が良く手術の安全性が上がることが分かったので、たくさん買い増しして白内障手術全症例に導入しました。 一般的な吸引開瞼器は、水を吸い取る吸引孔が大きすぎて結膜(白目)を吸いつけてしまって水が吸えないというトラブルが割りと頻繁に起こって使いにくいものが多いのですが、この「秦/三好氏 調節式開瞼器」はちびっこい孔がたくさん開いていてその弱点が劇的に緩和されています。また開瞼器自体も元々奥目・狭瞼裂(きょうけんれつ)様のものなのでその意味でも最高です。 奥目の患者様が多いエリアで白内障手術を手掛けていらっしゃる先生方には是非お勧めしたい素晴らしいアイテムだと思います。

2013.06.23

閲覧総数 1346

-

8

草刈り機に注意。

夏の間に伸び放題になった草を刈るのに便利な草刈り機。 非常に役立つアイテムですが、使うときには必ず保護めがねをかける必要があります。 ↑ ちなみにこの保護めがねというのは、大きなホームセンターにいけばまず売っています。 ところが、保護めがねを持っていない、持っていてもするのがめんどくさい、暑くて不快なので嫌、めがねをかけると汗で曇って作業しにくい、などの理由で目を保護せずにそのまま草刈り機を使って思わぬ目の怪我をしてしまう方が最近後を絶ちません。今日は保護めがねをせずに草刈り機を使うとどのような怖いことになってしまうのか、その一例をお見せしましょう。 もうずいぶんと昔のことですが、「朝から保護めがねをかけずに草刈り機を使って作業をしていた。そのときに小石が跳ねて目に当たった。それからどうも目が開かなくて激痛があるし、妙に熱い涙が出る し、どんどん見えなくなってしまった」との訴えで患者様が来院されました。早速目を拝見すると、 石が角膜(黒目)を直撃して破れて目に穴が開いてしまっています。そして目の中を流れている房水という水と虹彩(茶目)が目の外に脱出してしまっています。患者様が感じた「熱い涙」というのは、この目の中の水が出てしまっていることによる危険信号だったのです。 これは 「穿孔性眼外傷」 といって、緊急手術が必要な状態です。破れた角膜を縫い合わせ、目の中に石ころが入り込んでしまっていればそれを摘出し、水晶体が傷ついてしまっていればそれも取り出し、という大きな手術が必要です。傷が目の奥の網膜にまで及んでいると、網膜はく離などの重篤な合併症を生じて失明に至ってしまう事さえあります。保護めがねさえしていればこのような悲劇は未然に防ぐことが出来たのです。 こういう怖いことにならないようにするために、皆様も草刈り機を使用するときには、保護めがねを忘れないように気をつけて下さいね。

2010.09.17

閲覧総数 2093

-

9

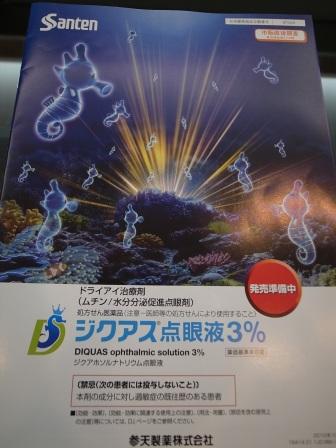

ジクアス点眼液、更に改良されました。

さて2010年12月の発売以来、今や日本人の国民病とまで言われる「ドライアイ」の治療を革命的に進歩させた参天製薬の名薬、ジクアス点眼液。 このジクアス点眼液は従来型のヒアルロン酸の点眼薬(商品名で言うとヒアレインやティアバランス)よりも明らかに効果が強い、目の表面の傷を改善する力が高い、ドライアイ分野では15年振りの待望の大型新薬だったわけですが、発売後の売上高の順調な伸長(現在年間75億円)がジクアスが非凡なお薬であったことを明白に証明しています。 ところで ジクアス はその薬理作用上、目の細胞からの水分とムチンという物質の分泌を促進するので、点眼後に目を潤す効果が強いお薬です。そのため多くの方が苦しんでいる [ソフトコンタクトレンズ装用中の目の渇き] に抜群な効果を発揮する のですが、残念ながら今まではソフトコンタクトレンズの上からは「原則として」点眼することが出来ませんでした。 それはジクアスが防腐剤としてベンザルコニウム塩化物というものを使用していたからです。このベンザルコニウム塩化物(我々の業界では「塩ベコ(えんべこ)」と略す)は非常に防腐剤としての効力が強い反面、角膜(くろめ)の表面を荒らしたり、ソフトコンタクトレンズを劣化させたりするという副作用があったのです。ただこの塩ベコを使わずに目薬を作るのには非常に高い技術力と費用が必要なので、特に安いジェネリック医薬品には大量で高濃度の塩ベコがべっとりと含まれているのが実情です。 さて今回ジクアス点眼液は製品改良により、 この悪の元凶である「塩ベコ」を取り除くことに成功 しました。 それによって、 ソフトコンタクトレンズの上からも安全に点眼が出来るようになりました。 ジクアス×ソフトコンタクトレンズのコラボレーションは非常に目が潤いますので、コンタクトレンズ使用中のドライアイ患者様にとっての大きな福音と思います。 素晴らしい製品改良 ですね。 我々眼科専門医が世界トップレベルの眼科医療を提供できているのは、この参天製薬に代表される日本の点眼薬メーカーの高い技術力に負うところが大きい のです。本当に感謝・感謝ですね。

2015.12.21

閲覧総数 63681

-

10

近視が治る目薬ってないんですか?

学校の視力検査で近視が進行して引っ掛かり眼科を受診されるお子様はたくさんいます。お父さん・お母さん方は「ウチの子の近視が進んでメガネをかけさせるのは絶対イヤ!」と思われる場合も多く、「近視が治る目薬ってないんですか?」という上記の質問を受けることが非常に良くあります。 結論から先に言うと、「近視の治る目薬はあるような、ないような感じです。」という謎掛けのようなお話になります。今日はその「近視の治る目薬」のお話をしてみましょう。 昔の言葉で言う「学校近視」、今の言葉で言うと「仮性近視」、「偽近視」と呼ばれるものがあります。イメージ的には「近視が進行してきているけどまだ固まりきっていない状態」とでも言えるでしょうか。 医学的にはこの「仮性近視」については、 1. そもそもそのような病態が存在するかはっきりと分からない。 2. 仮性近視は存在するかもしれないが、治療可能なものは数少ない。 3. 仮性近視の治療には一定の効果が認められるものがあるのは事実だが、治療を中断すると元の近視に戻ってしまうことが多いので、結局はあまり意味が無い。 あたりがコンセンサスかと思います。まとめると、「平均的には我々眼科専門医は仮性近視の治療は根本的にはあまり意味が無いと考えている。ただし治療中には一定の効果をあげる可能性のある目薬というのは実際に存在し、また近視のお子様を持つご両親の希望が強い場合には処方する場合もある」くらいの感覚なのです。 それでは実際に、その「仮性近視」の治療ではどのような目薬を使うのでしょうか? それには、、、、、 この「ミドリンM」と「ミオピン」という2種類の目薬を使用します。我々の業界ではこれを略して「MM療法」と呼んでいます。 ミドリンMは、目のピントを合わせる筋肉である毛様筋(もうようきん)の緊張を和らげてリラックスさせ、仮性近視を戻らせる作用があります。ただし散瞳(さんどう)といって瞳を開く効果が同時にあり、昼間に使用すると日常生活に支障が出るため通常夜寝る前に1回使用します。 ミオピンは1日に4回使用します。この目薬は目の毛様筋(もうようきん)の反応を良くし、また目の疲労回復作用を持つことから、毛様筋が昼間に緊張状態に戻るのを妨げる作用があると考えられています。そのため、ミオピンはミドリンMのすき間を埋める役割をするので、ミドリンM単独療法よりも併用療法の方がより効果があるとされています。 実際、このMM療法の有効性を報告した文献も古いものですが存在しています。 また、このミドリンMもミオピンも歴史のある薬剤であり、長年の経験から安全性が非常に高いことも証明されています。 ここまで読んで頂くととっても効きそうな感じのするこのMM療法なのですが、実際に患者様に処方してみると「点眼中は少し近視が改善することもあるが、それで近視が実際に治るかと言われるとなかなか厳しい」といったところです。 近視が治る目薬が開発されたら私も眼科専門医として本当に嬉しいのですが、現状ではこのMM療法以外に「近視に効く」と言われている目薬はありません。でも医学の進歩と言うのはとにかく早いので、いつの日かそんな夢の目薬が開発されるかもしれないですね。

2010.10.29

閲覧総数 8170

-

11

赤ちゃんのまつげ。

しばらく前のことですが、「子供のめやにと充血がひどい。」との訴えで、女の赤ちゃんを連れた若いお母さんが受診されました。 目を診せて頂くと、確かにひどく充血し目やにもびっしりと付いています。ところが目を良く観察していると、まつげがチリチリでほとんどありません。 「あれ? お母さん、まつげ、どうかされましたか?」 と質問すると、 「はい、まつげを短く切っておくと、毛根の生命力が刺激されて大きくなった頃にまつげがフサフサの美人になると聞いたので、全部私が切りました。」 とのことでした。 まつげは、目の中にゴミなどの異物が入らないようにするために生えており、とても大切なものです。この赤ちゃんはまつげを切られてしまったので、それで目が剥き出しになり炎症を起こしてしまったのです。 赤ちゃんの時にまつげを切ると将来フサフサになる、かどうかは検証した論文もなく真実は分かりませんが、目の健康のためには間違いなく良くないことですし、またどうしても将来まつげフサフサになりたければ、 ↑ このような「プロスタグランジン関連薬」という系統の緑内障用の目薬をまつげの付け根に塗れば、驚くほどあっという間にフサフサに出来ます。それはこれらの薬に「増毛」の作用があるからです。(ただし、美容薬として保険診療機関で処方することは出来ません。一般に美容外科や美容皮膚科での自費での購入となります。) まつげは大切な役割があるからこそ生えているのです。ですので、皆様も安易にまつげを抜いたり切ったりしないようにして下さいね。

2013.07.06

閲覧総数 3426

-

12

アジマイシン点眼液、実際に試してみました。

さて前回お伝えした通り、 日本で唯一のマクロライド系抗菌点眼剤となる、 アジマイシン点眼液 がいよいよ近日中(9月11日発売予定)に登場します。 今日は、このアジマイシン点眼液が実際にどのようなお薬なのかを見てみましょう。 まず特徴的なのが、その使用方法です。結膜炎の場合だと、1日2回を2日間、その後、1日1回5日間。そして眼瞼炎や麦粒腫に対しては、1日2回を2日間、その後、1日1回12日間となっています。ちょっと変わっていますね。ただ非常に少ない点眼回数で効くわけであり、それが何よりもこのアジマイシン点眼液のポテンシャルの高さを示しています。 それではいよいよ実際に点眼してみましょう。 ね、粘い。!!! まるで「水あめ」の様な粘りけです。そして目に入ると、しばらくの間目がぼんやりとして見えなくなります。なるほど、これは目薬にするのに苦労したんでしょうね。こういう風にしないと、「どうしても溶けなかった。良く効く目薬に出来なかった。」ということだと思います。ただ、点し心地はそれほど悪くありません。薬の抜群の効き目を考えれば、これは十分に許容範囲だと思いますね。 さて実はこのアジマイシン点眼液、アメリカでは既に2007年に結膜炎の治療薬として発売されていました。そして我々日本の眼科専門医にとっては長年「喉から手が出るほどに欲しい」目薬だったのです。そして未確認情報では既に2010年頃には某製薬会社が日本での発売に向けて動き出していたのですが、実際には日の目を見る事はなく頓挫し、結局アメリカでの発売から12年も遅れてようやく日本でも使えることとなりました。 これは恐らく、「抗菌点眼剤の世界ではニューキノロン系が圧倒的なシェアを占めていて、元々他の系統の薬の売り上げは思わしくないし、更に悪いことにアジマイシンは点し心地が悪いので、日本では多分売れない。」と判断されたためではないか?と思うのですが、私たち第一線の眼科臨床医にとってはずっと待ち望んでいた薬であり、また前述の通り私が体を張って試した感じでもそこまで悪い点眼感触でもなかったので、個人的にはこれは売れると思います。 売れるか売れないか、恐らく大議論があったであろうこのアジマイシン点眼液を日本発売に漕ぎつけてくれた製造販売元の千寿製薬の英断に感謝します。きっと、以前の アイファガン点眼液 の時の様な、ロングセラーの、多くの患者様に愛される名薬になると確信しています。ちなみに、 緑内障点眼薬界の奇跡 とも称される、アイファガンが巻き起こした魔法については下記記事を合わせてご覧下さい。 アイファガン点眼液が、売り上げ1位のベストセラー緑内障薬となりました アイファガン点眼液が起こした奇跡 さてこのアジマイシン点眼液、待望の日本発売は現時点では9月11日予定となっています。今から登場が楽しみですね。

2019.08.30

閲覧総数 9816

-

13

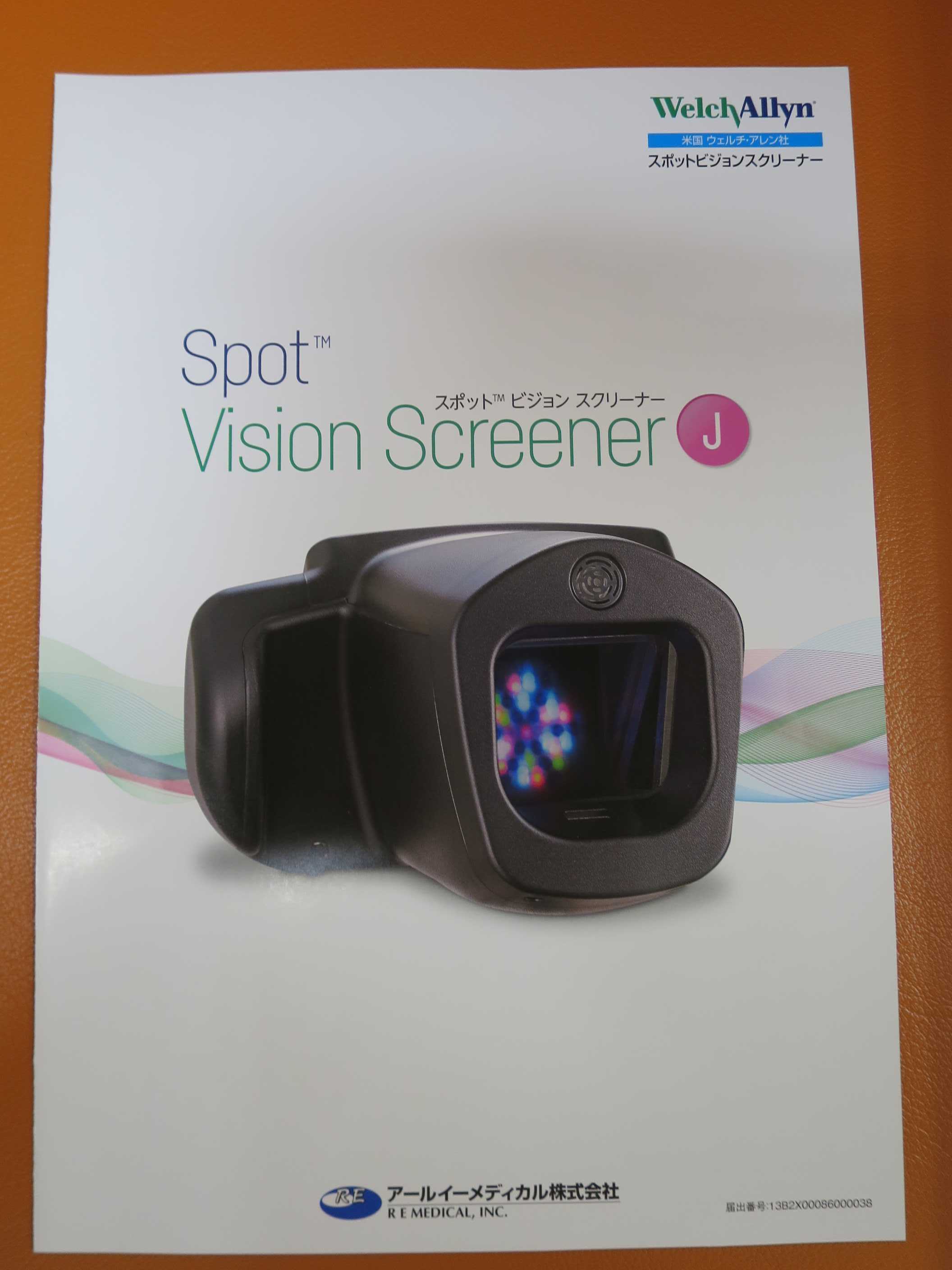

スポットビジョンスクリーナーを新規導入しました。

さて当院では先日、携帯型のレフラクトメータ(眼の近視や遠視などの屈折度数をチェックする機械)である、米国ウェルチ・アレン社の新型マシン、スポットビジョンスクリーナーを新規導入しました。 これは検査員が遠く離れたところから目の屈折度数や斜視がないかを測定できるという、まるで魔法の様に優れた装置です。以前からずっと欲しかったのですが、現在のコロナ渦で「蜜」を避けてより安全な眼科検査を出来る様にとの思いから、今回思い切って新規導入しました。 また小さなお子様に対しても、距離を取って恐怖心を与えることなくリラックスした環境下で目の状態を調べることが出来るのも大きなメリットです。 それでは実際のマシンをご覧いただきましょう。 驚くほどにコンパクトですね。 当クリニックは、これでまた「新たな武器」を手に入れました。これからも「常に安全で快適」な眼科医療を提供し続けられるように、スタッフ一同精進していく所存です。

2021.04.01

閲覧総数 2407

-

14

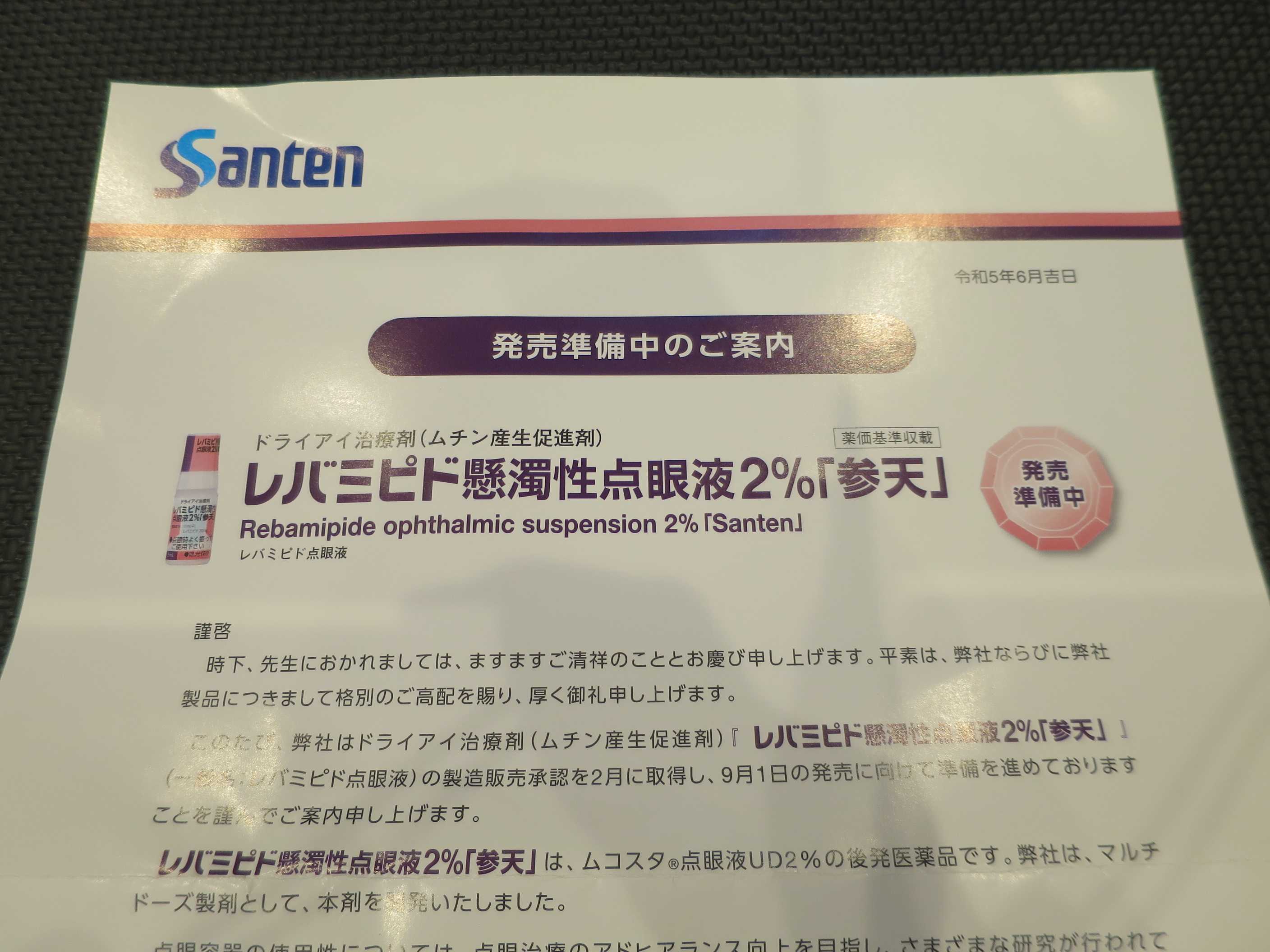

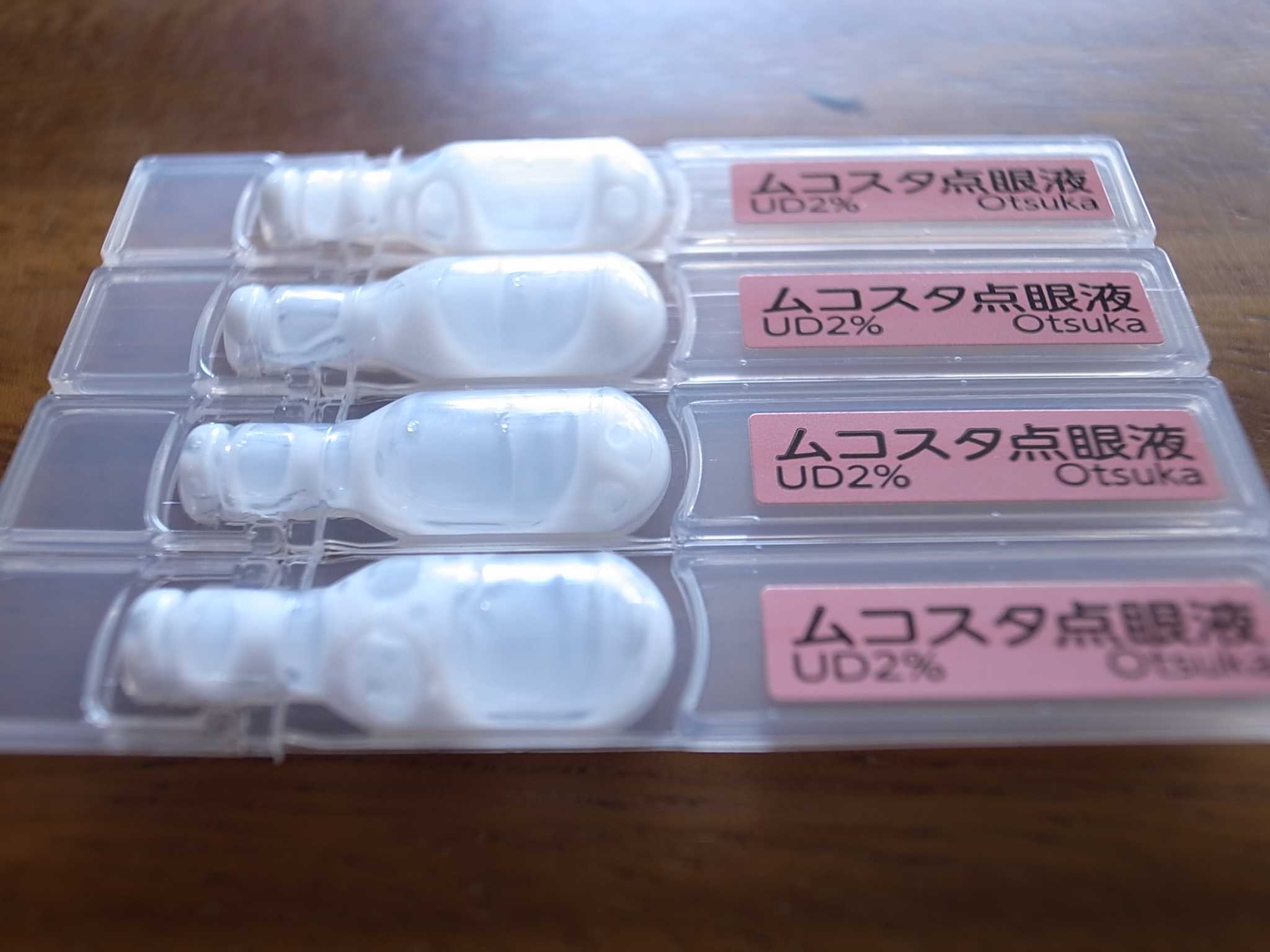

レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」完成の衝撃。

さて今年2023年のおそらく9月以降くらい(現時点ではまだ決まっていない)のことになるのですが、レバミピド懸濁性(けんだくせい)点眼液2%「参天」が発売になります。 これは2012年に大塚製薬から発売されたドライアイ治療薬であるムコスタ点眼液の後発品(ジェネリック)となります。発売後10年以上が経過しすべての特許が切れたので他のメーカーが安価な後発品を出せるようになったんですね。 さて先発品のムコスタ点眼液ですが、作用としては結膜(白目)の杯細胞というものを増加させます。そしてこの杯細胞は「分泌型ムチン」というネバネバ物質を出すので、結果として目の表面で働く分泌型ムチンが増加するということになります。これによって涙の質と量が改善されます。 更にドライアイには炎症が深く関与しているのですが、元々が胃薬であるムコスタには炎症を抑える作用もあります。この「杯細胞の増加&抗炎症作用」の2つの力で、この10年間ドライアイ治療のキープレーヤ的な存在として大活躍してきました。 そして今回、このムコスタ点眼液の後発品がひっそりと参天製薬から発売されることになったのですが、そこには、 我々全眼科医を震撼させる「衝撃の事実」 が隠されていたのでした。。。。(続く)

2023.06.22

閲覧総数 5856

-

15

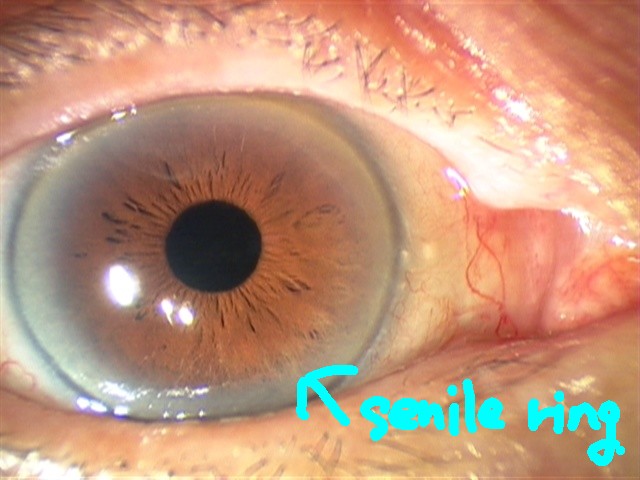

黒目と白目の境目がどんどん白くなってきたのですが大丈夫ですか?

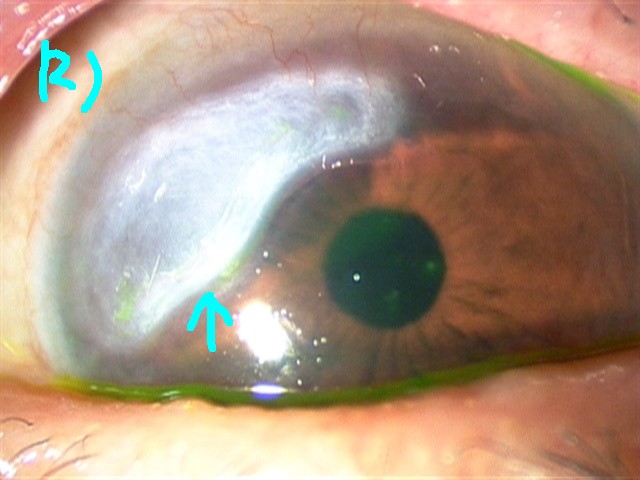

黒目と白目の境目がどんどん白くなってきたのですが大丈夫ですか? と言う質問を患者様から受けることが良くあります。そうですね、大体1ヶ月に数回は聞かれます。今日はこの問題について考えて見ましょう。 まず結論から言うと、これは 老人環(ろうじんかん senile ring) というものです。「お年のせい」ということですね。加齢によって脂質が沈着して黒目の周りが白っぽくなったものですが、通常は視力低下に繋がったりはしないので気にしなくて大丈夫です。 それではこの老人環が一体どのようなものなのかを具体的に一緒に見ておきましょう。 上の写真で水色の矢印で示したのが老人環です。ちょっと分かりにくいので色を塗ってみましょう。 緑色に塗った所が老人環です。黒目(角膜)の隅っこなので視力などには影響はないので心配しなくてもいいんですね。 そしてこの老人環、70歳以上だと大体80%くらいの方に存在します。なので、 目の白髪 くらいに思って頂いて良いと思いますね。

2016.06.21

閲覧総数 20355

-

16

結膜炎が治らないんだけど、、、、、?

「眼が真っ赤になって市販の目薬さしても治らないし、なんだか眼がズキズキして痛いので来たんだけど。」という訴えで本日女性の患者様が来院されました。早速眼を拝見すると、 確かに眼が強く充血していますね。ただその充血の先を追っていくと、、、、 充血の仕方が普通の結膜炎とは違います。なんというか、「赤黒い」感じがあるんですね。実はこの方は、、、、、 強膜炎という病気でした。 これは 充血と強い眼の痛み が特徴で、悪化すると目の一部が壊死してしまうこともある怖い病気 です。治療には強力なステロイド薬の目薬や飲み薬を使います。 このように「タダの充血だろう」と思っていても、実は結構重い病気のこともありますので、「なんだか結膜炎が治らないなあ」というときは、是非お近くの眼科専門医を受診されてくださいね。

2009.09.07

閲覧総数 8543

-

17

目薬をこぼれる程点すと、良く効く気がするのですが?

患者様から非常に良く聞かれる質問に、 目薬をこぼれる程点すと、気持ちいいし良く効く気がするのですが? というものがあります。 そしてその後に、 目薬が全然足りないのでもっとたくさん下さい。 と続くのがゴールデンパターンです。(笑) これは以前から当ブログで何度も書いているのですが、 目薬はこぼれる程点しては駄目 です。 その理由は、1. 目薬は1滴で十分効く様にそもそも設計されている。具体的に言うと、目薬は1滴が50マイクロリットルなのですが、目の中の目薬が入る部分である結膜嚢(けつまくのう)の容積は30マイクロリットルとなっている。つまり、目薬は1滴で目に対して十分過ぎるくらいの量がある。2. 目薬をこぼれる程に点すと、目の周りが目薬の成分や含まれている防腐剤の影響で荒れる。酷い場合には皮膚炎を起こすこともある。 からです。 こぼれていいのは居酒屋で注いでもらう日本酒くらいのもの で、目薬をこぼれる程点すのは百害あって一利なし、ということなのです。 覚えて置いてくださいね。

2019.06.21

閲覧総数 2403

-

18

診察室に患者様への説明用の大型モニターを新設しました。

さて最近はクリニックの改善に余念がない日々を送っていますが、本日、診察室に患者様への説明用の大型モニターを新設しました。また同時に2画面を表示させるためにスペックアップが必要だったために、パソコンも最新型に買い換えました。 業者の方がやってきて設置するモニターを出してくれています。 32型のワイドディスプレイを診察室の壁面に設置します。 設置前の様子です。 設置が完了しました。下には例として眼底(眼の底の網膜)の写真を出していますが、凄く見やすいですね。 これで、患者様に対してこれまで以上に分かりやすい症状説明が出来るようになりました。今日の午後診から早速実際に使用しましたが、早くも大好評でした。もっと早くにこのアイデアを思い付いたら良かったくらいですね。

2021.03.05

閲覧総数 3587

-

19

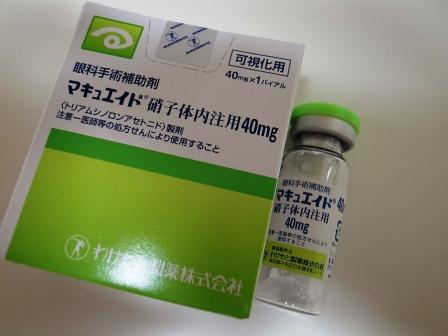

マキュエイド、採用しました。

当院では、眼科手術補助薬のトリアムシノロンアセトニド(商品名マキュエイド硝子体内注用40mg)を採用しました。 このマキュエイドは「硝子体(しょうしたい)手術時の硝子体可視化」に用いるものです。具体的には白内障手術時に後嚢破損(こうのうはそん)という合併症が起こった場合に使用します。 後嚢破損が起こると、硝子体という目の奥の組織をうまく処理しないといけないのですが、この硝子体というのは透明から半透明のゲル状のものであるためなかなか見えにくいという問題があります。今までは経験と勘と処理する機械が硝子体を吸い込む音などを頼りに対処していたのですが、このマキュエイドを振り掛けると見えなかった硝子体が可視化されるので、より確実に安全に硝子体を処理できるようになります。 本当はこのマキュエイドが登場しないのが一番良いのですが、手術と言うのは「常に何があるか分からない」ものですし、これからも万全の備えを持って白内障手術に臨んで行きたいと考えています。

2011.09.06

閲覧総数 1791

-

20

最強の緑内障点眼薬、もうすぐ新発売です。

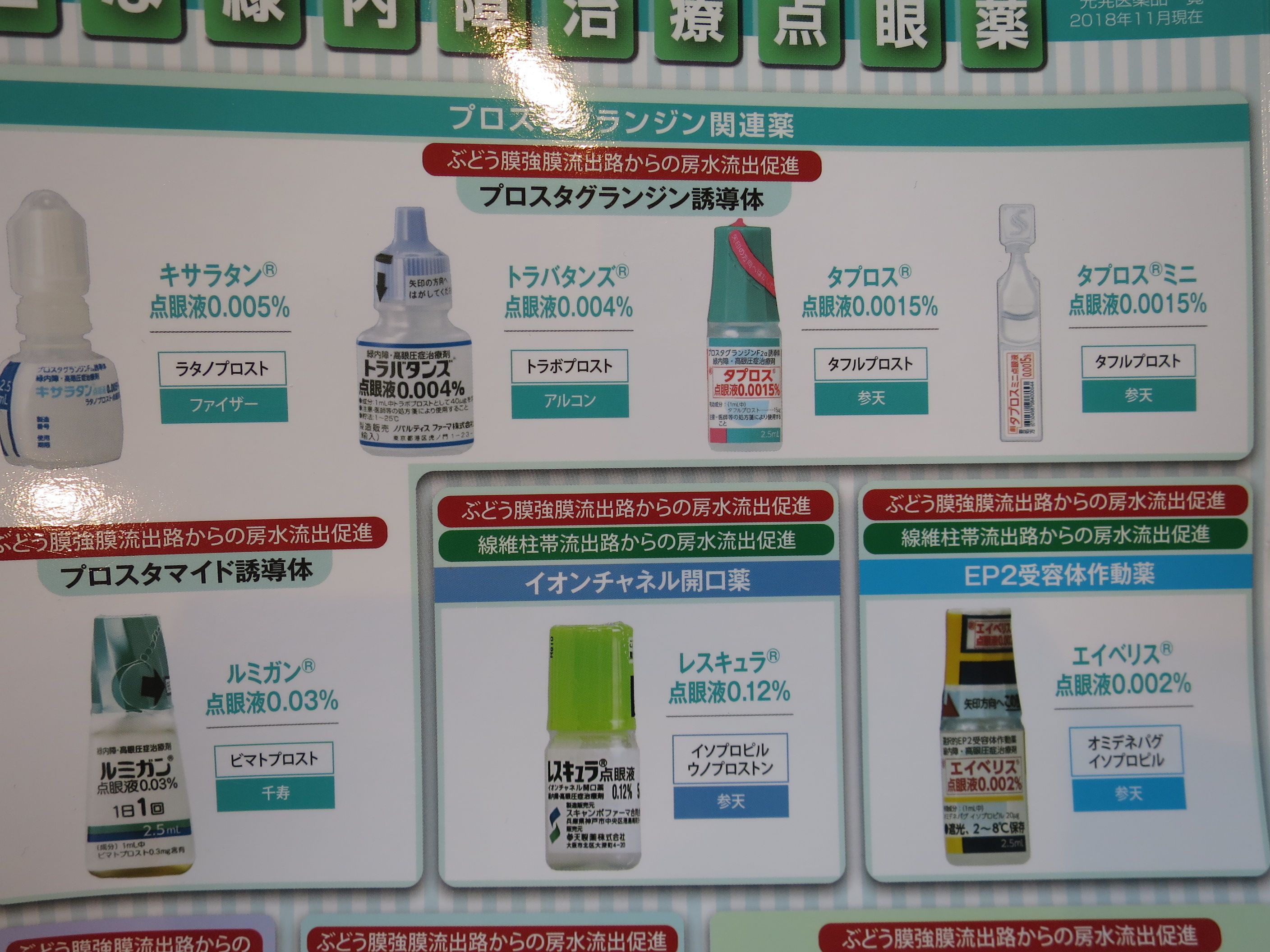

現在緑内障の治療では「プロスタグランジン関連薬」という系統のお薬を第一選択薬として使います。眼圧(眼の血圧)を下げる効果が一番強いからですが下に示すのがその代表的な薬(プロスト系)です。 上の写真の中で、左端の 「キサラタン点眼液」 が発売されたのが1999年、この薬の登場が緑内障治療を劇的に変えたといわれる、当時まさに画期的な新薬でした。ちなみに私が眼科医になったのも1999年のことで、それで我々は「キサラタン世代」と呼ばれています。 キサラタンはあまりに画期的なお薬だったためにその後何年もライバルが現れませんでした。数年前からようやく「トラバタンズ点眼液」、「タプロス点眼液」という同系統の薬が発売されたのですが、その薬の効果はキサラタンとほぼ同等で、「もっと眼圧の下がる」キレの良い薬の発売が望まれていました。 10月第一週に 「ルミガン点眼液」 という新薬が発売になるのですが、 この薬は前述の「キサラタン」に対して有意差を付けて眼圧が下がるというデータが出ています。 簡単にいえば 「過去最高の効き目の薬」 ということです。その理由を下の図に示していますが、分かりやすく言えば 「患部に直接ガツンと効く」 ということになります。 ただ、良いお薬には当然副作用もあります。このルミガンは今までの薬よりも 強烈に目が充血する と言われています。早速当院のスタッフにお願いして実験してみました。 右目だけにさしたのですが、 明らかに左目 より強く充血していますね。ただ、肝心の眼圧の方は、 13.7→8.7と確かに良く下がっています。これは期待できそうですね。! この期待の新薬、ルミガン点眼液、発売と同時に当院でも採用します。少しでも緑内障患者様の不安が減ってくれたらと思いますし、私も発売を心待ちにしています。

2009.08.21

閲覧総数 17294

-

21

目にはいろいろなものが入ります。

まだまだ蒸し暑い時期が続きますね。草刈り等の農作業も多く、「目にゴミが入った」などの訴えで受診される患者様が多い季節です。 さて、この目の中なのですが、実に様々な異物が入り込みます。今日はどのようなものが入るのか、いくつかその内の珍しい事例を見て頂きましょう。 ↑ この患者様は以前も紹介したことがありますが、農作業中に田んぼで転んでその時に目にヒルが食い付いてしまいました。非常にすばしっこく逃げるので摘出するのが大変でした。 ↑ この患者様はみかんの摘果作業中に目にゴミが入り「洗っても何してもどうしても取れない」との訴えで受診されました。それもそのはず、蟻が目から振り落とされないように結膜(白目)に足を深く刺してしがみついたまま絶命していました。このありんこも引っぺがすのが大変でした。 ↑ この患者様は、「まぶたの裏で何かがもぞもぞ動いている!」との訴えで来院されました。上まぶたをめくって調べて見ると、ショウジョウバエと思われる2ミリ大の虫が目の中で既に絶命していました。 このように、目の中と言うのは様々な異物が入り込みます。自力ではなかなか取れないもの、取るのが危険なものもあります。ですので、「あれ?何か目にゴミが入ったぞ。」という時には、是非気軽にお近くの眼科専門医を受診するようにしてくださいね。

2012.09.01

閲覧総数 20730

-

22

ジクアス点眼液発売1ヶ月が経過して思う。

さて昨年の12月13日の発売以来、今日までで当院でも2000本以上を処方させて頂いた「ドライアイ」の画期的な新薬ジクアス点眼液ですが、 たくさんの患者様からその使用感を教えて頂き、また処方後の目の状態を診せて頂くことによって「ジクアス点眼液の長所と短所」がかなり見えてきました。 まず第一に言えることは、ジクアス点眼液は従来型のヒアルロン酸の点眼薬(商品名で言うとヒアレインやティアバランス)よりも明らかに効果が強い、目の表面の傷を改善する力が高い、ということです。やはり15年振りの待望の新薬だっただけのことはあります。 そして次に言えることは、その高い臨床的効果を背景にして患者様の「自覚症状」が改善する場合が非常に多いと言うことです。それは具体的には、 ジクアス点眼を始めてから、明らかに目の調子が良くなった。 パソコンをするときに目がほとんど疲れなくなった。 本が読みやすくなった。 点眼してしばらくすると目が元気になる。 目が常に潤っている感じで視力が良くなった気がする。 などの患者様からの喜びの声で分かります。従来型のヒアルロン酸の目薬では、ここまではっきりした明白な評価を戴ける事はほとんどなかったので、やはり「ジクアスは凄いな」と思います。 その反面、「ジクアスが合わない」患者様も一定の率で存在することも分かってきました。合わない患者様は、 ジクアスさしたら涙が出っ放しになって仕事にならない。 常に泣いてるみたいで目がウルウルになってしまい、本も読めない、テレビも見れない。 涙が出るので気にして目を触っていたら周りが腫れた。 うまく言えないが良くない。前のヒアルロン酸の目薬の方がサラッとしていて良い。 などと仰います。10人処方させて頂くと1人くらいが合わない、という印象です。 ジクアスはその薬理作用上、目の細胞からの水分とムチンという物質の分泌を促進しますので、点眼して「涙が出る」というのはある意味当然なのですが、どうやら「効きすぎる」患者様がいるようなんですね。 そういった患者様に関しては、点眼回数を絞る、従来型の点眼に戻す、などの対処をしていますが、これからも更に勉強を重ねてより精度の高いドライアイ治療を目指して行きたいと考えています。

2011.01.24

閲覧総数 60665

-

23

レスキュラ点眼液。

シリーズでお送りしている「緑内障点眼薬の世界。」今日も緑内障治療の第一選択剤である、プロスタグランジン関連薬を見ていきましょう。 5回目となる今回はレスキュラ点眼液(一般名 イソプロピルウノプロストン)です。 このお薬は以前はプロスタグランジン関連薬に分類されていたのですが、現在はイオンチャネル開口薬という別の系統のお薬に分類されています。ただざっくりといえば同じ系統なので、ここで紹介します。 さてこのレスキュラは1994年に緑内障・高眼圧症の治療薬として発売され、発売後数年はベストセラー薬として一世を風靡したこともあったのですが、「点眼時に非常にしみる」、「角膜(黒目)の上皮障害を高率に起こす」、「眼圧下降効果が弱い」などの弱点があり、1999年に同系統で更に効果が強く副作用の少ない キサラタン点眼液 が発売されると、緑内障点眼薬としての命運をほぼ絶たれ忘れ去られた存在となってしまいました。 ところがこの レスキュラは、「網膜色素変性症(進行性の病気で、最初は「薄暗い所で見えにくい」などの症状ですが、徐々にその夜盲・視野狭窄が進み、末期には高度の視力低下あるいは失明に至る)」という難病に対しての進行予防・視機能改善効果がある という論文が複数出ており、現在では「緑内障を合併した網膜色素変性症の患者様」に対して処方されるケースは割と多くあるのではないかと思います。薬の効果というのは、本当に不思議で意外性に満ちていることが多いんですね。

2019.06.03

閲覧総数 3636

-

24

院内エアコンのクリーニング、毎年受けています。

さて当院では常に清潔かつ快適な環境下で眼科医療を提供するために、毎年専門の業者の方にお願いして院内のエアコンのクリーニングをしています。 段取りとしては夏が始まる頃にプロに見に来てもらって、必要があるものをクリーニングして頂くという形にしています。エアコンって非常に汚れやすいものですし、クリニック運営に当たってとても大切なことであると考えています。 今年も少し前の事ですが、7月上旬にクリーニングを受けました。今日はその時の様子をちょっとだけご覧いただきます。 準備も結構大掛かり。 このように当院では、隅々までしっかりとメンテナンスをしながら、毎日の患者様の診療に当たっています。

2024.08.05

閲覧総数 4428

-

25

患者様は目薬のために生きているわけではない。

さて日々の眼科診療では「目薬」を処方することが多くあります。というか正確に言うとそれが我々眼科専門医の毎日のメインの仕事だったりします。 今の目薬と言うのは非常に進化しているというか、良く効きます。特にドライアイや緑内障の点眼薬は20年くらい前と較べるとまるで「別世界」の様にクオリティが上がっているというのが実情です。 若い頃にはほとんどの方は健康でトラブルが無いことが多いのですが、年齢が進むと加速度的に色々と悪くなってくる臓器が目と言う組織でもあります。でも「あっ、自分はもう目は見えなくてもいいです。」という方はまずいませんので、結局段々と目薬のお世話になる方が増えてきます。 ここからが今日の本題なのですが、「加齢によってアイフレイルで目は色々と衰える×現代の目薬は非常に良く効く」の2つの要因によって、眼科医療の現場では「同時に複数の目薬が処方される」ことが増えてきています。4種類、5種類と言う様な多量の点眼が他院で処方されている例も実際によく見ます。1日に4回の点眼が3種類、1日に2回が2種類、1日に1回が1種類で合計17回も点眼しないといけない、なんていう冗談みたいな処方例もあります。 私はこういう場合に「こんなにたくさんは点せないですよね。実際には1日に何回点眼していますか?」とパッと質問をします。そうすると、「1日に4回点しているはずの目薬はよくて2回、1回と指定されているやつは大事かなと思ってこれはちゃんと1回、全部で合計で5、6回」くらいが大体のところです。 でもこれは当たり前の事と思います。 患者様は目薬を点すために生きているわけではない からです。 そういうこともあって、当院では処方する目薬は必要不可欠なものだけに極力絞っています。ほとんどの患者様は1種類か2種類くらいです。どうしても必要な薬があれば「1増1減」でやっぱり2種類を死守くらいのイメージでやっています。

2025.02.07

閲覧総数 3449

-

26

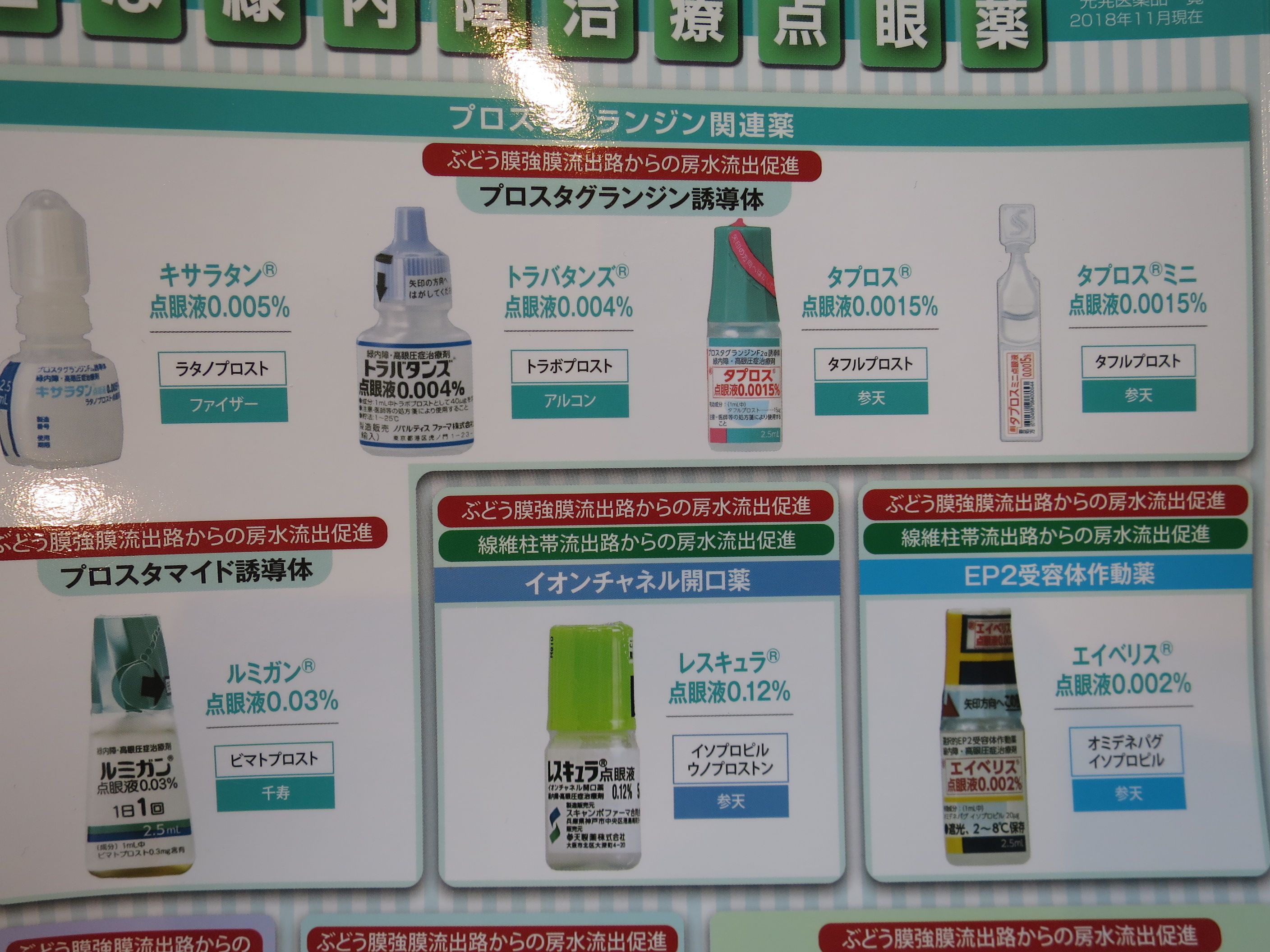

緑内障点眼薬の世界を見てみよう。

さて日本人では40歳以上の20人に1人(5%)、70歳以上では7人に1人(14%)の有病率ということで、非常にありふれた病気であると同時に、「失明に直結する!」という「とても怖いイメージ」があるために、多くの方から「恐れられている」病気である緑内障。 当ブログでもこれまでに様々な角度から取り上げてきましたが、この緑内障は「超慢性疾患」で進行がとてもゆっくりな病気なので、実際には発病から失明に至るまでには30年以上という時間的な猶予が与えられた、真面目に治療に取り組む患者様にとってはある意味で「優しい病気」でもあります。 そして治療の基本は、眼圧を下げるための点眼治療です。何故かというと、眼圧を下げることによって緑内障の進行を遅らせて目の健康寿命を延ばすことが出来ることは、既に質の高い多くの論文から明らかになっているからです。治療法としては他に手術も色々とありますが、結局はどれも眼圧を下げるためだけの物なので、目薬の治療だけで病気がコントロールできるのであればそれに越したことはありません。何も好き好んで痛い思いをする必要はないですからね。 そして実際全国にはとてもたくさんの緑内障点眼薬を使用していらっしゃる患者様がいます。緑内障は決して「良くなる」ことはない病気なので、世界最高レベルの高齢化がこれからも類を見ないスピードで進展するここ日本では緑内障患者様の数はこれからも増える一方です。もしかすると、このブログに辿り着いた方の中には既に緑内障の治療中の患者様もいるかもしれませんね。 そこで今日はこれまでと視点を変えて、緑内障点眼薬の世界を広く見渡してみることにしましょう。これはとても大切な視点です。何故かというと、この数年緑内障の分野では新薬ラッシュが続き、使えるお薬が爆発的に増え、その結果として以前とは比べ物にならないくらいに処方パターンが増えているからです。 それではまずはその全体像をお示ししましょう。 す、すごい量ですね。20年前には「僅かに数種類」しかなかった緑内障点眼薬は、いつの間にかこのような「爆発的な進化」を遂げているのです。そして私達眼科専門医は、これらの全てのお薬の長所・短所・有効な組合せ方を学び続けながら、毎日の診療に当たっているんですね。(続く)

2019.03.09

閲覧総数 12627

-

27

不可能を可能にした参天製薬。

さて2012年の発売以来ドライアイ治療で大きな役割を果たし続けてきた名薬 ムコスタ点眼液 。 このお薬は元々は胃薬でそれを目薬に仕立てたものなのですが、なかなか溶けない・成分が安定しないという欠点があったようで、開発元の大塚製薬は製剤化に苦しみ抜いていました。そもそもは2010年位に発売予定だった記憶があるのですが、それがどんどんと延期され我々眼科業界の一部では「出る出る詐欺」とまで言われるくらいのお待たせ状況でした。(笑) そうしてようやく2012年に発売となったのですが、普通の点眼瓶(マルチドーズ製剤)で出すことが出来ず、1回きりの使い捨てタイプ(ユニットドーズ製剤)での登場となりました。 このタイプの製剤は毎日使うにはやや不便があるので、当然大塚製薬は製剤をより安定させて普通の点眼瓶タイプでの発売を目指していると2012年からずっと聞いていました。そして我々臨床の第一線に立つ眼科専門医もそれに強く期待していました。 ただ、時が流れても一向に実現せず、複数の情報源によると「チャレンジを続けているが、技術的に極めて困難で難しい。」とのことで、私は「あぁ、これはもう無理なんだろうな。」と半ば諦めていました。。。。 そんな中、今回不意に登場した参天製薬からの後発品(ジェネリック)は、何と平然と普通の点眼瓶タイプとして我々の前にその姿を現しました。! 日本有数の製薬会社である大塚製薬が、「恋焦がれ全力を尽くし10年の歳月をかけても達成できなかった幻の姿」で忽然(こつぜん)と出てきたのです。 中身が白濁液なのは先発品のムコスタ点眼液と一緒ですが、 粒子がより細かくなっているのかな?、点眼後の霧視(むし:霧がかかったようにぼやけて見える症状)がより軽くなっているようにも個人的には思いました。 眼科専門メーカーである参天製薬は元々、「薬を溶かして目薬に仕立て上げる能力」が世界一 と言われています。今回の「レバミピド懸濁性点眼液2%参天」の登場は、その技術力の異次元の高さと巧みさを改めてはっきりと満天下に示す象徴的な事例となりました。 ちなみにここで一言補足しておくと、これは大塚製薬の技術力が低いという事では全くありません。大塚製薬は抗精神病薬「レキサルティ」などでは世界トップクラスの戦闘力を誇る、日本を代表する製薬メーカーだからです。そうではなく、眼科専業で命を賭して日々目薬作りに邁進している参天製薬があまりにも特異的に凄い、というだけのことです。(笑) ま、いずれにせよ、秋になればこの待望の「参天版ムコスタ点眼液」が市場に登場してきます。実際に点眼した感触も非常にいいですし、眼科専門医としての私の直感では馬鹿売れしそうな気がします。実際の発売が今から楽しみですね。♪

2023.07.14

閲覧総数 7660

-

28

アイボンの使いすぎに注意!

目の中に入った異物や汚れを洗い流すために使う、洗眼薬という市販薬があります。小林製薬の「アイボン」がその代表的な商品です。 私も使ったことがありますが、アイボンで目を洗うとすっきりして気持ちがいいんですね。目にゴミが入ったとき・花粉症で眼が痒くてどうしようもない時などに大変重宝する良い薬だと思います。 ところがこのアイボン、使っているうちにその爽快感・スッキリ感が癖になってしまい、1日に何十回も使用している 「アイボン中毒、略してボン中」 とでも言えるような状態の方がいるんですね。 先日、「目の調子が悪くてアイボンを1日に20~30回くらいしていたのに、治らないので来た」という患者様が来院されました。目を拝見すると、 黒目(角膜)にたくさんの傷(上の写真で水色に濃く染まっている部分)が入ってしまっています。 これはアイボンのしすぎで、ムチン層という黒目の表面を守って涙の状態を安定させる大事な物質が洗い流されてしまったことによるものです。例えて言うなら、 アカスリし過ぎて皮膚がズル剥けて真っ赤っ赤 というような状態ですね。 また、我々の涙には「ばい菌をやっつける天然成分」が元々入っています。アイボンをしすぎるとこの大切な天然成分も流れてしまい、逆にばい菌への抵抗力が減ってしまうこともあるので注意が必要です。 さて、この患者様にはアイボンを中止し点眼薬を処方したところ、1週間後には、 症状はほぼ改善しました。 アイボンは良いお薬ですが、使いすぎるとこのようにかえって逆効果になることもあります。なので、アイボンを使うときには用法・用量(1日3~6回)を必ず守るようにして下さいね。

2010.05.08

閲覧総数 132496

-

29

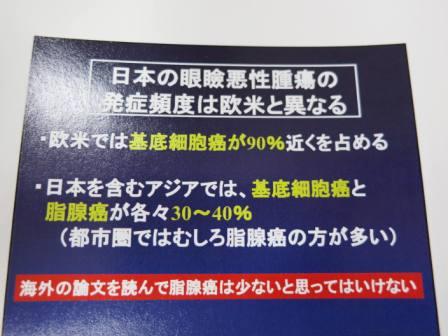

目にも癌は発生します(第6回四国EYEランドセミナー参戦記3)。

さてここからはセミナーで印象に残った話、勉強になったことを自分のメモ代わりに書いていきます。 患者様の多くは「目には癌は出来ない」と思われているのですが、実は目にも癌は発生します。もちろんその頻度は高くはないのですが0ではないんですね。セミナーではその「眼腫瘍」の講義があったので、具体的にそのポイントを見ておきましょう。 一番良くあるのは、 この脂腺癌(しせんがん)です。まぶたにあるマイボーム腺の出口が詰まって慢性的な炎症が起き、その結果肉芽腫という塊ができる霰粒腫(さんりゅうしゅ)と非常に良く似ているので要注意なんですね。 私も実際数年前のことですが、「何度も何度もめいぼができて、色々な眼科で切ってもらったけど治らない。」という患者様が来院され、念のために外科的に切った後で病理検査に回した所やはりこの脂腺癌だったということがありました。高齢の方で何度もめいぼが再発する、と言う場合は常に悪性腫瘍の可能性を念頭に置かないといけないんですね。 それ以外でも、体のどこかに癌がありそれが目に転移してきた、眼底(がんてい)に茶褐色や薄い黄色の淡いさりげない病変が広がる「転移性脈絡膜(みゃくらくまく)悪性腫瘍」や 治りにくい結膜炎と区別が付きにくい、サーモンピンク色の鮮やかな腫瘤が広がる「結膜悪性リンパ腫」などもたまにあります。 これらの眼の悪性腫瘍はなかなか発見しにくいのですが、早期であれば局所の腫瘍摘出や放射線療法、化学療法で済む場合も多いので、眼科専門医として幅の広い豊富な知識を保ち、これらを決して見逃さないように努力していかなくてはならないと決意を新たにしました。(続く)

2012.06.10

閲覧総数 8378

-

30

外来用顕微鏡300XLをオーバーホール修理しました。

毎日の患者様の診察に使う、外来用の顕微鏡である細隙灯顕微鏡(さいげきとうけんびきょう)。当院では 日本のタカギセイコー社 の名機、 300XL というマシンを導入しています。 皆様も眼科を受診されると、100%これにあごを乗せ頭をくっつけて診察を受けると思います。ちなみにこの細隙灯顕微鏡は1911年に発明されたものなのですが、それから100年以上変わらず眼科診療の王様であり続けてきました。それだけ完成度の高い機械であるということですね。 さてこの大切な外来顕微鏡なのですが、視界の片隅に僅かなほこりが見えるようになってしまい、メーカーに出してオーバーホール修理をして貰いました。全てのパーツをメインテナンスしてもらったので新品同様のコンディションに戻り、びっくりするくらいに良く見えるようになりました。これでまた毎日の患者様の診察をより楽しくさせていただく事が出来ます。 これからもクリニックの隅々にまで気を配り、常に万全の状態で大切な患者様をお迎えしたいと考えています。

2020.02.01

閲覧総数 5909

-

31

目には色々なものが入ります(2016年夏編)。

さてアクティブになる楽しい夏の季節なのですが、それに伴って目にも色々なものが入ってトラブルを起こすことがあります。これは以前にも書いたことがある人気記事なのですが、新たな画像を追加して「2016年夏バージョン」でお送りしましょう。 ↑ この患者様は、「魚を捌いていたら急に目が痛くなって水で洗っても目薬しても何しても痛みが取れない。」との訴えで来院されました。矢印の部分に何かがありますね。 魚のうろこが白目(結膜)に刺さっていました。うろこは表面が複雑な形状をしているので一度目にくっつくとなかなか自力では取れません。顕微鏡で見ながら慎重にピンセットで引っぺがしたのですが、強力にくっついていたので剥がすのが大変でした。 ↑ この患者様は以前も紹介したことがありますが、農作業中に田んぼで転んでその時に目にヒルが食い付いてしまいました。非常にすばしっこく逃げるので摘出するのが大変でした。 ↑ この患者様はみかんの摘果(てきか)作業中に目にゴミが入り、「洗っても何してもどうしても取れない。」との訴えで受診されました。それもそのはず、蟻が目から振り落とされないように結膜(白目)に足を深く刺してしがみついたまま絶命していました。このありんこも引っぺがすのが大変でした。 ↑ この患者様は、「まぶたの裏で何かがもぞもぞ動いている!」との訴えで来院されました。上まぶたをめくって調べて見ると、ショウジョウバエと思われる2ミリ大の虫が目の中で既に絶命していました。 このように、目の中と言うのは様々な異物が入り込みます。自力ではなかなか取れないもの、取るのが危険なものもあります。ですので、「あれ?何か目にゴミが入ったぞ。」という時には、是非気軽に遠慮なくお近くの眼科専門医を受診するようにしてくださいね。

2016.07.07

閲覧総数 6743

-

32

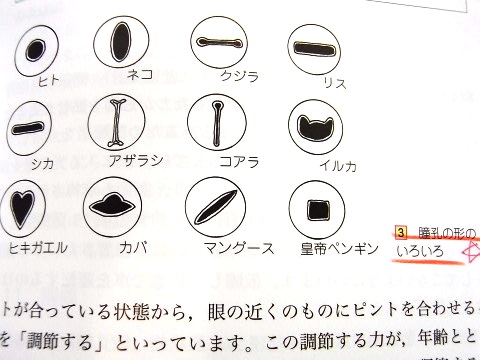

ハート型の瞳?

我々人間は外界からの情報の80%を目から手に入れていると言われており、だからこそ目はとても大切なわけですが、その目の真ん中に開いているのが瞳孔です。この瞳孔なんですが、動物によって形が違うことは割りと知られていません。 (眼科セカンドオピニオン 銀海舎 P53より) 我々人間が真ん丸なのは皆様ご存知でしょうが、ヒキガエルはなんとハート型なんですね。 ネットを巡回していると、なんと 「ハート型の瞳孔を持つ猫」 もいました!。 ただ残念ながらこの猫は「エイプリルフール用の合成写真」だったようなのですが(私は本物かと思ってかなり驚いていたのですが)、 実は 人間でも「ハート型の瞳孔」を持つ方が存在する のです。 これはある患者様に検査のために散瞳薬という目薬を入れたところなのですが、上方の虹彩(茶目)の一部がその後ろの水晶体とくっついている関係で、偶然「ハート型」になっています。 患者様に「目がハート型になっていますよ」とこの写真をお見せしたら大変喜んで頂いたのですが、とっても珍しいものが見れて私も嬉しかったです。こういった様々な楽しいことがあるので私は外来診療が大好き なんですね。

2009.08.04

閲覧総数 16907

-

33

カモガヤ花粉症、今年ブレイク中です!

「花粉症の時期も終わったはずなのに何故か目がかゆい!。おかしいなあ。」と言いながら、受診される患者様が今年も6月に入って激増しています。 おかしいことはありません。実は今は「世界3大花粉症」の一つ、「カモガヤ花粉症」のピークの時期なのです。潜在患者様は膨大な数に上るのですが、2~3月の有名な「スギ花粉症」の時とは違ってマスコミでもほとんど取り上げられないため、花粉症と知らずにじっと我慢している方が多いのが実情です。 このカモガヤというのは別名「オーチャードグラス」と呼ばれ、明治の初期に牧草として日本に輸入されました。きっと日本の気候に合っていたのでしょう、最初は北海道に輸入されたのですが、いつの間にか全国に野生化して広がったイネ科の植物です。 今の時期に「目がかゆい、鼻がムズムズする」という症状が出る方は、繁茂度と花粉飛散量がダントツのこの「カモガヤ花粉症」の可能性が高いです。オオアワガエリ、ハルガヤなどのアレルギーの場合もありますが、いずれもカモガヤと同じイネ科の植物です。 抗アレルギーの目薬・内服薬で症状は速やかに軽快することがほとんどですので、思い当たる方は是非気軽にお近くの眼科専門医を受診して下さいね。

2011.06.06

閲覧総数 625

-

34

加齢黄斑変性(AMD)とはどんな病気か?

加齢により網膜の中心部である黄斑(おうはん)に障害が生じ、見ようとするところが見えにくくなる加齢黄斑変性(AMD)という病気があります。 欧米では以前から成人の失明原因の第1位で珍しくない病気ですが、以前は日本では比較的少ないと考えられていました。ところが社会の高齢化と食生活の欧米化(緑黄色野菜や魚類の摂取不足)により近年その患者様数が著しく増加しています。 当院でもこのところAMDの患者様の数が激増しており、様々な質問を戴くことが多くなってきました。そこで今日はこの病気について簡単にまとめておこうと思います。 まずは実際の患者様の眼底写真を見ていただきましょう。 目の中心部が痛んで、出血や腫れ、変性があるのが分かりますね。実際の患者様の見え方は下記のようになります。 次回は、このAMDの治療法の実際を見て行きましょう。(続く)

2012.04.16

閲覧総数 403

-

35

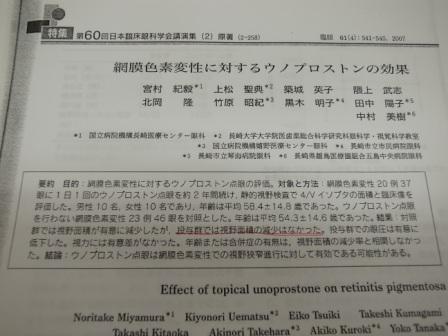

網膜色素変性症に効果のある目薬がある?

先日の日記の続きです。有効な治療法が無いと言われる難病、網膜色素変性症ですが、実は数年前から散発的に「ウノプロストンという目薬が効果がある」という論文を目にするようになりました。 論文によると著しく自覚症状が改善した患者様が実際にいるということです。これはウノプロストンが持つ、網膜の神経節細胞のグルタミン酸障害に対する保護作用によるものではないか?と推察されていますが、まだはっきりしたことは分かっていません。 ↑ これがそのウノプロストンです。実際には「レスキュラ点眼液」という名前の緑内障・高眼圧治療薬です。 このレスキュラ、10年以上前にはベストセラー薬として一世を風靡したこともあったのですが、「点眼時に非常にしみる」、「角膜(黒目)の上皮障害を高率に起こす」、「眼圧下降効果が弱い」などの弱点があり、他の緑内障新薬に負けて現在では処方されることが非常に少なくなってきています。 ところが薬の作用と言うのは不思議なもので、今また新たな病気に効く可能性が浮上しているわけです。緑内障を合併している網膜色素変性症の患者様には当然保険診療の範囲内で処方することが可能な目薬なので、私はここ数年網膜色素変性症がある方には、このレスキュラ点眼液について説明をし希望の方には実際に処方もしてきました。 「この薬はしみるのでイヤ」という方ももちろんいらっしゃいましたが、継続されている方の中に「レスキュラさし始めてから、なんだか視界が明るく良く見えるようになった」と、自覚症状の改善を認める患者様も実際にいらっしゃいます。 なので、私は自分自身の経験から「レスキュラには網膜色素変性症の治療薬となる可能性がある」のではないか?と感じています。 また実際にこのレスキュラ、現在開発元のアールテックウエノ社が、少し濃度を変更して(未確認データですが25%濃度を上げているという説もあります)、オキュセバ点眼液と言う名前で、網膜色素変性症の治療薬として治験中 でもあります。 医学の世界は常に少しづつ進歩しています。昨日治らなかった病気も明日には治ることもあります。私は八幡浜地域の皆様に全国レベルの最新で安全な眼科医療を提供し続けることが出来るように、これからも毎日の勉強を欠かさずに努力していきたいと考えています。

2010.07.25

閲覧総数 7539

-

36

重いスーツケースを引きずって(第6回東京眼科アカデミー参戦記10)。

さて「第6回東京眼科アカデミー」も終わりました。帰りの飛行機の時間が迫っているので急いで電車に飛び乗ります。 地下鉄で新橋駅に到着してそこから都営浅草線を目指してトコトコ歩いていると、 地面に面白い案内図を見つけます。ここは新橋駅ですが、数百メートル歩くとそこはそのまま汐留駅なのです。 東京ではこういう、「同じ駅に2つの名前が付いている」ということが良くあります。これは東京という街の複雑さ、奥の深さを端的に示しています。 医学の世界でも全く別の名前で呼ばれていた2つの病気が、時が流れその病態の秘密が解き明かされて解明が進むと実は1つの同じ病気だったということがたまにあるのですが、それと同じことだと思います。 「うーん、東京はやっぱり凄い街だなあ。」と感心しながら電車に乗ります。都会の電車は凄く混んでいますし、私は普段は田舎暮らしでそもそも電車に乗ることがほぼ皆無なので、電車の激しい揺れに対応できず隣の人に荷物ごとドシンとぶつかって迷惑をかけてしまうことが頻繁にあります。そのため都会の学会に来た時はスーツケースを柱にくくりつけて目的地まで行くようにしています。 ふー、ようやく羽田空港に到着しました。食いしん坊の私は良く崎陽軒(きようけん)のシウマイを自分用に買うのですが、そういえばクリニックのスタッフの皆が「そんな食べ物知らない」と言っていたのを思い出し、お土産として大量に買い込みます。 ただ、東京の街でも色々なものを買っていてスーツケースは既にパンパンだったので、シウマイはスーツケースの外に吊り下げる形となり地獄のように重い状態です。 「でも考えてみると、シウマイって呼び名はおかしくないかな、普通はシュウマイじゃないのかな。いや、でもキューピーじゃなくてキユーピーが、キャノンじゃなくてキヤノンが正式名称だったりするし、やっぱりシウマイが正しい呼び方なのかな?」などとスーツケースの重さを忘れるべく下らない事を考えながら、手荷物預けのカウンターに向かいます。 結果的には今回の旅では、 スタッフのみんなに充実した東京土産を買うことが出来ました。 「次の学会でも、またみんなが喜ぶような面白くて奇想天外なお土産を買わなくちゃいけないな。」と決意しながら、今年初めてとなる勉強旅行は楽しく有意義に終了したのでした。皆様、長い間学会旅日記にお付き合い戴き有難う御座いました。 第6回東京眼科アカデミー参戦記 終わり

2013.02.27

閲覧総数 790

-

37

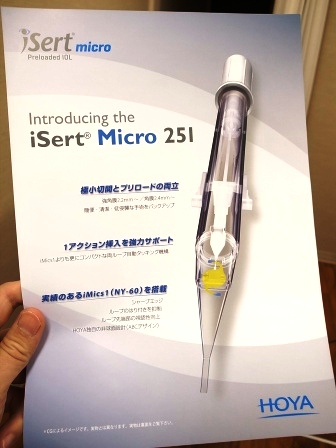

最新型の眼内レンズを使ってみました。

私が専門としている白内障手術、水晶体の濁りを取って代わりに人工の眼内レンズを入れるというものなのですが、我々眼科専門医は手品師ではないので、手術のためには当然切開が必要となります。 私が眼科医になった10年程前には、強角膜で4.1ミリ程度が標準的な切開幅でした。その後、機械・手術手技の革新が続き、切開幅はどんどん小さくなっていきました。3.2ミリ、3.0ミリ、、、、、 そしてクリニックを開業した3年前、私は2.8ミリの切開幅で手術をしていました。その後手術機械のUSチップというものをSSサイズに変更し、自らの手術手技も極小切開に対応するべく改善を加え、使用する眼内レンズも変更して、2年前からは全ての手術を2.4ミリ切開という小さな傷から行ってきました。ただ時代の進化は続き、最近では切開幅は更に小さくなろうとしています。 そして先週のことですが、日本のHOYA社の「i Sert Micro251」という最新型の眼内レンズを使ってみました。 この新型レンズは直径は6ミリなのですが、上手い事考えて折りたたまれており、強角膜2.2ミリ!という小さな切開から目の中に挿入することが出来るのです。 それでは、実際の手術場面をお見せしましょう。 ↑ このように、とっても小さな傷口から無事に手術が終了しています。 小さな傷口から手術をすれば、術後の傷の治りが早く、乱視が少なく、感染にも強いと良いことばかりなのですが、我々手術をする外科医の立場からすると、手術時の操作性の低下や新しい技術手技を要求される等、非常に厳しい部分も実はあります。 ただ、大切な患者様のためには少しでも小さな切開幅を目指す努力をすることは当然のことです。当院では近いうちに白内障手術機械を最新型のものに買い換えることを予定しており、更なる新型レンズへの変更も含め、強角膜2.2ミリの超極小切開に対応していきたいと考えています。

2011.08.11

閲覧総数 650

-

38

プロスタグランジン関連薬。

さてそれでは今回からは、広い広い緑内障点眼薬の世界を個別に見ていきましょう。 初回となる今回は、何といってもプロスタグランジン関連薬です。 効き方としては、主にぶどう膜強膜流出路からの房水(ぼうすい : 眼球を充たす体液のこと。眼圧を保つと共に角膜・水晶体の栄養補給の役目を果たしている。房水は毛様体という組織で作られ、主にシュレム管を通過し眼外に排出される。)流出促進作用となります。 さてこのプロスタグランジン関連薬は、現在緑内障治療の第一選択薬(ファーストライン)として使用されています。緑内障と診断された方は、まずはざっくりとこのエリアから目薬を処方されるということです。 その理由は何と言っても「眼圧が良く下がるから。」です。緑内障の目薬は何と言っても「眼圧が下がってナンボ。」なので、眼圧が下がらない=効かないのではてんでお話にならないのです。またこの系統のお薬には「全身的な副作用がなく、安全で使用しやすい。」という長所もあります。 その一方で、これらのプロスタグランジン関連薬には、点眼によって目の周りが落ち窪んだり、黒くなったり、毛が生えたりという、患者様に非常に嫌がられている、 PAP(眼窩周囲症状 Prostaglandin associated periorbitopathy)と呼ばれている副作用 があります。 これを防ぐためには、目薬を点眼後に濡らしたティッシュでふき取るか、目を閉じて洗眼するのが有効なのですが、どんなに気を付けていてもPAPが出現してしまう患者様も残念ながら多いです。 この副作用をものすごく、死ぬほど嫌がっている患者様というのは実にたくさんいらっしゃいますし、特に女性の方は嫌います。 大切な「目力」に影響してしまうので当然 ですね。なので、このPAPが強く出た場合や患者様の拒否反応が強い場合には違う系統の目薬を検討することになります。ただ逆に言うと、このPAPが気にならない場合には、 プロスタグランジン関連薬は、無敵に、夢の様に良いお薬 ということも出来ます。とにかく良く効きますからね。 それでは次回からは、このプロスタグランジン関連薬の世界を個別に見ていきましょう。(続く)

2019.03.12

閲覧総数 3748

-

39

キサラタン点眼液。

さて今日からは、緑内障治療の第一選択剤である、プロスタグランジン関連薬の世界を見ていきましょう。 初回となる今回はキサラタン(一般名 ラタノプロスト)点眼液です。その強力な眼圧下降効果で1999年の発売と同時に爆発的な大ヒットとなり、「日本の緑内障治療を変えた」と言われる歴史的名薬ですね。 ちなみに私は1999年に眼科医になったのですが、ちょうどこのキサラタン発売と時期が重なったために、緑内障の点眼治療が飛躍的に進歩したことと掛け合わせて「キサラタン世代」と呼ばれていました。今から考えると特に意味はないのですが、当時は何だか最先端の様に感じていましたね。(笑) ところでこのキサラタンが出るまでは、上の一覧表の中のレスキュラ点眼液 が同じプロスタグランジン系統(厳密にはちょっと違う)唯一のお薬としてバカ売れしていたのですが、このキサラタンが発売になるやいなや、見る見るうちにそのシェアを落として、当時販売していた製薬会社のMR(営業マン)の方が真っ青な顔をして夜遅くまで大学医局の廊下に立っていたのを思い出します。多分会社で売り上げ減を怒られて必死だったんでしょうね。 さてこのキサラタン点眼液の特徴を一言で言うと、 眼圧が良く下がる上に副作用が少なくてバランスが良い ということになるかと思います。 前回紹介したPAPという副作用が少なめで、かつ眼圧下降のキレが良い、いいお薬なんですね。 ちなみにこのキサラタンが発売されて20年が経過した今では同じ系統にも色々な薬が出ているのですが、緑内障専門医の先生たちと飲んでいると、「ぶっちゃけていうと、やっぱりキサラタンがトータルで見たら今でも一番いいよね。」というお話になったりもします。(ちょっと秘密) そして私も、「キサラタンはやっぱりいい薬だなあ。」とこの記事を書いていても改めてしみじみと思います。キサラタンに救われた患者様の数というのは莫大と思いますし、もしもこの薬が登場していなかったらと思うと、ちょっとゾッとしますね。 ところで、キサラタンは発売後20年が経過しているので当然ジェネリック(後発)医薬品が存在します。「ラタノプロスト点眼液」というのがそれですが、今だとこの後発品の方が処方されるケースが多いだろうと思いますね。(続く)

2019.03.19

閲覧総数 4432

-

40

画像鮮明化ソフトウェア、ミエル フォー クライオを導入しました。

さて当院では本日、画像鮮明化ソフトウェアの「ミエル フォー クライオ」を導入しました。 「ミエル」はもちろん「見える」の意味なので、ネーミングがオヤジっぽいですが、多分名前を付けたのが開発元の会社の偉いオジさんなんだと思います。自分もおじさんになったから良く分かるのですが、なんか年を取ると無性に「オヤジギャク」を言いたくなるものなんですね。(汗) このソフトウェアは、検査で撮影した様々な画像を特殊な処理で鮮明化することによって、診断能力の向上の側面支援となるものです。私は学会場の機械展示ブースでデモを見て、「これは間違いなく役立つ。患者様のためになる。」と確信し、すぐに購入したのでした。 このように撮った画像が非常に精細にクリアになります。↓ 使い方はとても簡単で、電子カルテに追加された「鮮明化」ボタンをポチっと押して、 鮮明化レベルを選ぶだけです。 このソフトウェアですが、糖尿病網膜症の重症度判定に特に劇的に効くという印象です。出血がはっきりしない眼底画像をこれにかけると、嘘みたいにはっきりと出血があるかないかが分かります。 当院ではこれからも、常に最新の検査機械やソフトウェアで武装しながら、大切な患者様にベストの眼科医療を提供できるように努力を重ねて参ります。

2025.06.13

閲覧総数 2288

-

41

治らない角膜潰瘍。

角膜に潰瘍が出来てしまいなかなか治らない患者様がいらっしゃいました。 目の状態は上の写真の様な状況で、見ただけで大きな潰瘍(写真で緑色に染まっている部分)があるのが分かりますね。 これは「周辺部角膜潰瘍」という病気で、自分で自分の目を攻撃してしまっている状態です。ステロイドの目薬を使えばすぐに治ることが多く、私達眼科専門医にとっては一般的にはそれほど難しい病気ではありません。 ところが、この患者様、とにかく全然良くならないのです。目薬を変えてみたり色々と作戦を練るのですが、全然潰瘍が小さくならず改善しません。 「潰瘍部に凶悪なばい菌が住み着いていてそれで治らないのかな? それとも自分の見立てと違う何か違う病気なのかな? これは困ったな。」私も段々と焦りの色が強くなっていきます。 そんなある日、患者様を診察していると、かなり強く目を閉じる癖があることに気付きました。「もしや?」と思って患者様に自分で目薬を点してもらうと、 点眼した瞬間に目を強く閉じてしまっており、実際には目薬が全く目に入っていませんでした。 つまり、この患者様はちゃんと目薬を点せていなかったせいで、それで全く治らなかったのです。 そこで、この日からは奥様に代わりに目薬を点してもらうようにしたところ、 潰瘍はほんの数日で見る見る良くなりました。 大変勉強になる、そして印象に残る出来事でしたね。

2017.01.15

閲覧総数 12620

-

42

アイファガン点眼液。

さてシリーズでお送りしている「緑内障点眼薬の世界」。 これまでに現在第一選択薬(ファーストライン)として使用されているプロスタグランジン関連薬 第二選択薬(セカンドライン)として使用されているβ遮断薬 の紹介が終わりました。 そして今回はβ遮断薬と同じく第二選択薬(セカンドライン)としての位置づけとなるアルファ2作動薬のアイファガン点眼液です。 効き方としては、ぶどう膜強膜流出路からの房水排出促進+房水産生抑制の2つの作用となります。 さて私の個人的な考えをここで述べると、現在発売されているあらゆる緑内障点眼薬の中で、 アイファガン点眼液が総合力ナンバーワン と思います。 高い眼圧下降効果(リターン)と少ない副作用(リスク)が両立していて、使えば使うほどに、「アイファガン、ほんとにいい薬だなあ。」という実感がどんどんと高まっているからです。 これまでに紹介したように、緑内障の目薬と言うのはどれもそれなりの欠点があって気難しいものが多いのですが、 アイファガンは非常に点し心地が良く(これ、凄い美点)、更に眼圧も良く下がる(ほぼセカンドラインの チモプトール と同等)のです。なので、患者様に一度処方すると、「先生、今度の目薬、点しやすいし眼圧下がるし、滅茶苦茶いいわあ。」と喜ばれることが多いのです。そして患者様が嬉しいと私達医者も嬉しいのです。何故なら、我々は患者様の「役に立つ」ことが最大の喜びであり、それをモチベーションとして毎日の外来診療を頑張っているからです。 そしてその「突出したガチンコ力の高さ」によって、現在アイファガン点眼液は多くの並みいる競合薬を抑えて緑内障薬売上ランキングのトップ(2018年度売上高136億円)に君臨しています。 尚、このアイファガンについては、当ブログで過去に既に徹底解説しています。未読の方はぜひこの機会に目を通してみて下さい。↓ アイファガン点眼液が、売上1位のベストセラー緑内障点眼薬となりました。 アイファガン点眼液が起こした奇跡 さてそんな無敵のアイファガン点眼液なのですが、ただ1つ心配なことがあります。それは、発売元の千寿製薬が失礼ながら弱小メーカー(2018年3月期の売上高は379億円と製薬会社としては超小粒。)であり、このアイファガンは千寿製薬にとって他に代わるものの無い大エース=屋台骨となっていることです。 そして現在はベストセラー街道を驀進中のアイファガンなのですが、近い将来ついにジェネリック(後発)医薬品が登場します。その時、偉大な孝行息子を失うことになる千寿製薬はどうなってしまうのか、果たして大黒柱が倒れた後にも生き残っていけるのか、それを私は眼科専門医としてとても懸念しています。

2020.03.11

閲覧総数 10092

-

43

コロナワクチン接種後に、目が充血して強い痛みが出たのですが?

しばらく前から気になっていたのですが、コロナワクチン接種後に目の充血と強い痛みを訴えて来院される患者様が散見されます。 具体的には、下のような感じです。ちょっと赤黒い充血が特徴で、充血部を触るととにかく痛いのがポイントです。 これは実は、強膜炎と言う病気になります。関節リウマチやベーチェット病などの全身疾患を持つ方に良く出る病気なのですが、これが何故かコロナワクチン接種後の方に頻発している印象があるのです。 原因ははっきりとは分かりませんが、もしかするとワクチンの副反応の一つなのかもしれません。ただ、ステロイドの目薬を適切に使用すればほとんどの方はスーッと症状が治まりますので大きな心配はありません。 なので、皆様もコロナワクチンを打った後に、目の充血や強い痛みを感じた場合には、我慢せずに是非近くの眼科専門医を受診してみてくださいね。

2021.08.16

閲覧総数 13467

-

-

- 聖地・神社仏閣・パワースポット

- 諏訪神社(群馬県下仁田町)

- (2025-11-24 20:33:04)

-

-

-

- 介護・看護・喪失

- 書いてないだけ、毎日想っている

- (2025-11-22 22:10:15)

-

-

-

- 今日の体重

- 2025/11/24(月・祝)・=振替休日=…

- (2025-11-24 17:00:00)

-