☆関連記事・・・ 小倉の「足立山」に登る(1)

この山麓には、北辰(北極星)を主祭神として祀る妙見神社が鎮座し、昔から九州全体の「北」を統括する山として認識されてきたことがうかがえる。

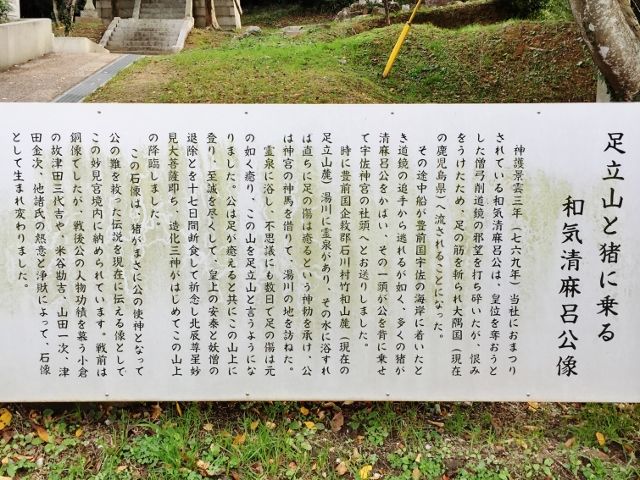

上の関連記事にも書いたが、この神社は奈良~平安時代に活躍した和気清麻呂公が創祀したことで有名である。その創祀の由来に、769年に起きた「道鏡事件」の際に、清麻呂公と宇佐神宮との関わりが以下のように記されている。

・・・船が豊前国宇佐の海岸に着いたとき、道鏡の追手から逃れるが如く、多くの猪が清麻呂公をかばい、その一頭が公を背に乗せて宇佐神宮の社頭へとお送りしました。・・・

以上の由来等を参考に作られた「猪に乗る和気清麻呂公」の石像が冒頭の画像で、この下の画像がその石像を背後から映したものである。

この石像は、足立山に登る山道の入口にあり、現地でフト石像に刻まれた公の顔を見上げると、どこか遠くを見遣っているようである。

そこで公の顔が見遣る方位が気になったので調べてみると、やはりというべきか・・・「猪」だけに「亥(北北西)」の方位・・・であったのには驚いた。

つまり、この「亥」の方位を反転した後ろの正面は「巳(南南東)」と、およその「シリウス方位(真南から東に約20°)」となるので、「宇佐神宮に纏わる祭祀線(※追伸)」と最近の一連の記事との深い関係を見い出せたというわけである。

加えて、この「足立山」と先日の11月末に登った「尾鈴山」を結ぶ方位線が「シリウス方位」だったことを事前に意識していたこともあり、この入山時の「明確な示唆」に感慨一入の心境になるのであった。

《 追 伸 》

上記の「宇佐神宮に纏わる祭祀線」とは、豊前国一宮の「宇佐神宮」とその神体山である「御許山」を結ぶ方位線のことであり、これが言わば「亥」と「巳」の方位を結ぶ「シリウス方位」を示すことになる。

ということはつまり、毎年の冬至の頃に宇佐神宮にて斎行されていたであろう真夜中の儀式として、神宮から見てシリウス方位にある「御許山」の山上より昇る天体「シリウス」を特別に拝していたと推察され、そこに古来より宇佐嶋に降臨されたと伝わる「比売大神」の本質を垣間見る思いがするのである。

PR

サイド自由欄

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー