総勢20名の出雲ツアー(二泊三日)では、古代出雲の濃厚な時空を共有し、午後6時頃に出雲空港で名残惜しくも解散。そして空港の駐車場に停車していた車に乗り、予約していた”日本三大美人の湯”で有名な「湯の川温泉」の旅館へ・・・。地場産の美味しい料理に舌鼓、心地良き温泉も存分に堪能した。

翌日は宿泊した温泉旅館からも近く、「大国主命」に縁の深い山と伝わる「大黒山(だいこくさん/標高315m)」に登った。

そこで冒頭の画像は、この「大黒山」の山頂から宍道湖、そして出雲半島の中部方面を展望したものである。

次に上の画像は、同じく「大黒山」の山頂から平野部を経て、島根半島の西部方面を撮影したものである。(※左端に小さく映る白い建物は「出雲ドーム」)

画像の手前に伸びる山麓のどこかには、大国主命が活躍した「荒神谷遺跡」が写り込んでいるはずだ。

上の画像の解説版にあるように、この大黒山の山上は神代の昔、大国主命と少彦名神が(冒頭画像のような)平野や内海を眺めつつ、葦原中国(あしはらのなかつくに)の「国造り」を相談された聖地と伝えられている。

現在頂上には、上記の二神を祀る兵主神社 (ひょうずじんじゃ) が鎮座しており、この下の画像に映る岩は、この二神が腰かけて国内を展望されたところと伝わる。

さてここで、このシリーズでも何度か引用した書籍(以下の参考文献)から、大国主命の誕生地であり領土であったとされる「西出雲」に関する文章を抜粋しておこう。

西出雲は大国主命の領土であり、宮殿とされたところは、出雲市斐川町の仏経山の麓の谷あいであった。

当時は宍道湖の水が、荘原の目の前から沖洲あたりまで入り込んでいて、地形が今よりも違っていた。

大国主命の大切な生命線とも言われ、シンボルでもあった斐伊川が湾曲して流れていて、この斐伊川によって抱きかかえられるようなかたちで、大国主命の領地が守られていた。

領地内には、仏経山(神名火山)、高瀬山、大黒山と連なっており、仏経山の麓の谷あいの三絡・武部など、特に三絡(みつがね)には、大国主命の住居(宮殿)があった。

銅剣が出土した高瀬山の丘陵の麓、神庭西谷(荒神谷遺跡)は、神祭(かみまつり)をする大切な場所で、ここは神聖な神の庭でもあった。

この峰つづきに大黒山があり、その麓の谷、宇屋谷で大国主命は誕生された。

大黒山は、大国主命の持ち山であって、大国主命のシンボルである。

これら三つの山(仏経山・高瀬山・大黒山)と、その山麓の一角に、大国主命の出生の谷と、神祭の谷と、宮殿の谷がそろっていて、身近であるため、何をするにも無駄がはぶけた。

大国主命の領地内、その谷沿いに流れている川が、湖にそそぐ本流とつながっていたので、湖まで行くにも、この川を伝っていけば楽であった。この水路を利用しての食料や、他のものの運搬が容易にできるため、この地は栄えていた。山に囲まれて冬は寒く、土地柄は良くなかったが、平地は上流から水が運んでくれる土が、よく肥えていて、作物の育ちが良かった。

仏経山、高瀬山、大黒山と、三つの山の根っこの谷で生まれた出雲の神 大国主命は、「岩根底ツ国(いわねそこつくに)」から誕生した神でもある。

豊かな国造りを目指して人を動かし、神を動かして統治していった大国主命は、多くの豊かな土地を所有した、当時としては珍しく人の上に立つにふさわしい政治家であった。

(※以上の文章は上記書籍より抜粋)

大黒山を下山した後、上に記した紹介書籍からの抜粋文章にある・・・大国主命の誕生地と書かれた大黒山の麓の「宇屋谷」・・・という地名が気になっていたので、現地を訪ねてみることにした。

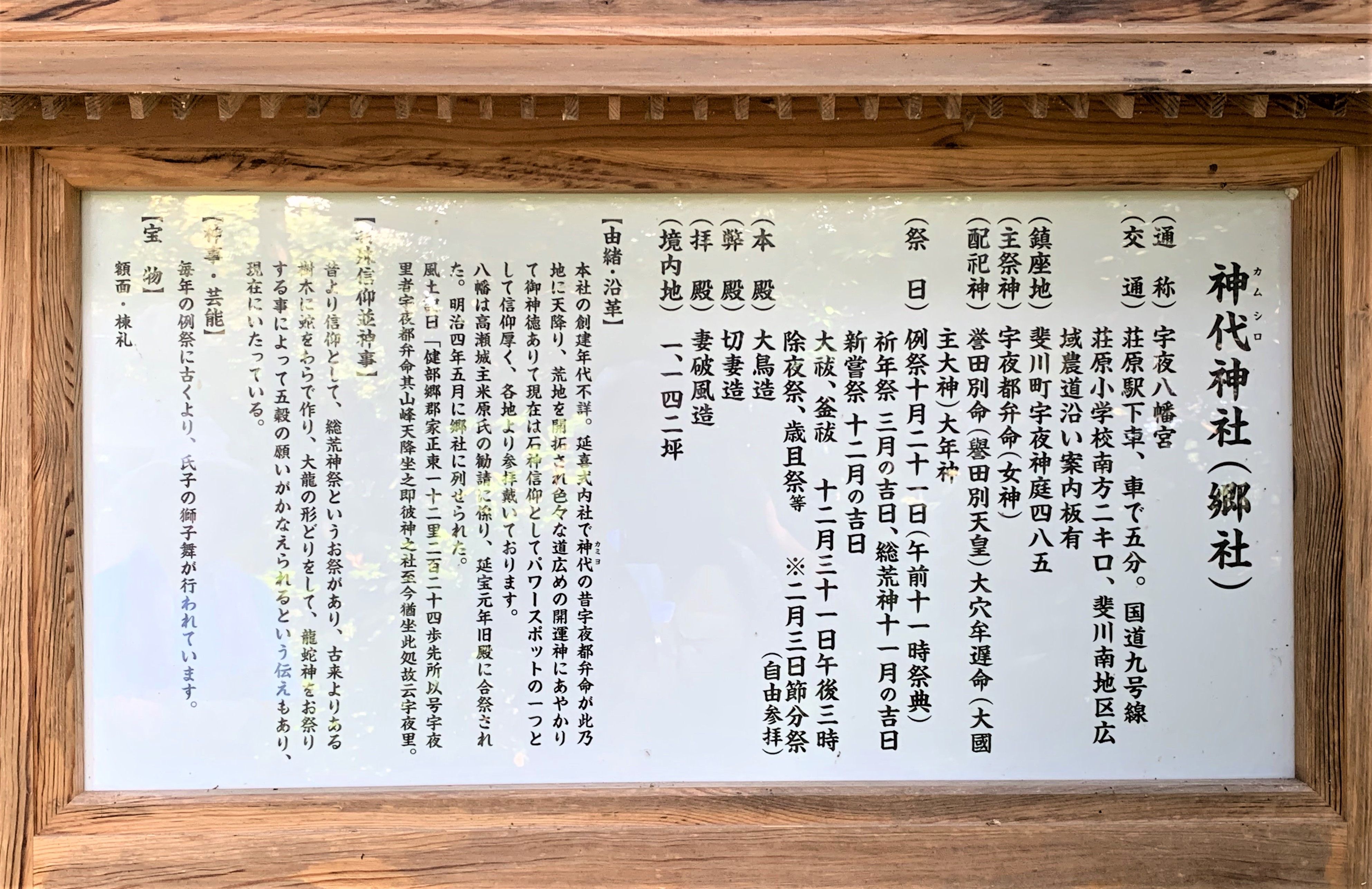

その場所の近辺を車で通りがかると、今回の出雲行脚における初日、「荒神谷遺跡」を訪ねる際に目に入っていた、上の画像の看板に導かれた。

その解説版に書かれた「宇夜都弁命(うやつべのみこと)」とは、『出雲国風土記』にしか登場しない謎の女神とされ、上の画像に映る参道の奥に鎮座する『延喜式神名帳』記載の郷社「神代神社(かむしろじんじゃ)」の主祭神である。

地元の伝承によると「宇夜都弁命」は、神代の時代にこの地に天降り、荒れ地を開拓されたありがたい女神ということで、この女神が降臨されたことが地名由来となり、この辺りを「宇夜の里」から「宇屋谷(うやだに)」と呼ぶようになったと伝わる。

上の画像は、参道脇の土手に咲き誇る彼岸花(曼殊沙華)を撮影したものだ。まるで「宇夜都弁命」の遺徳をあらわすかのように、陽光に映え美しく輝いていた。

そして、当社の神体山「権現山」の峯にあって、「宇夜都弁命」が降臨したと伝わる「磐座」を撮影したものが、この上下の画像である。

上の画像の上方に映る山が「大黒山」(向かって左側の峰)であり、この「磐座」の佇まいから「大黒山」と響き合っていると感じられ、またそれは「大国主命」と「宇夜都弁命」の関係性を物語っているとも感じられた。

実は、この神社から磐座に向かう道中の一角に、丸い大きな石が置かれていたのだが、帰宅して改めてこの「神代神社」を調べてみると、その石には《 神代社旧跡

大巳貴命

》と刻まれていることが分かった。

この「大巳貴命(おおなむちのみこと)」とは「大国主命」のことだが、下の由来書を見れば分かるように、確かに当社には「大巳貴命」も配祀されており・・・もしかすると旧社地には「大巳貴命(大国主命)」が主祭神として祀られていたのかもしれない・・・という直感が私の脳裏を過ぎった。

それと同時に、上記の紹介書籍から抜粋した内容の類推から、この「宇屋谷」に鎮座する「神代神社」の境内で、かの「大国主命(大巳貴命)」は誕生したのではないかという想いを強くするのであった。

また、この「神代神社」が鎮座する地名「宇屋谷(うやだに)」の、その「うや」という発音を含む周辺の資料を考察すると、

この地域に鍛冶集団がいた可能性があるとする歴史研究があり、それによると「荒

神谷遺跡」から出土した

銅剣の工房の存在を推測することができるということである。

PR

サイド自由欄

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー