当初の計画では、「眉山」から吉野川を遡るように処々を経由して「剣山」へ向かう〔河川ルート〕を模索していたのだが、事前に阿波の歴史に触れていくなかで、結果として「眉山」から「剣山」に向かう〔山岳ルート〕へ変更する流れとなった。

この「剣山」に向かうルートの変更は、今になって思えば必然だったと考えている。

その「山岳ルート」に変更して最初に訪れたのは、式内社「 天石門別 八倉比賣神社(あまのいわとわけ やくらひめじんじゃ) 」(徳島市国府町矢野)であった。そこで冒頭の画像は、社殿に向かう長い石段前の鳥居を撮影したものだ。

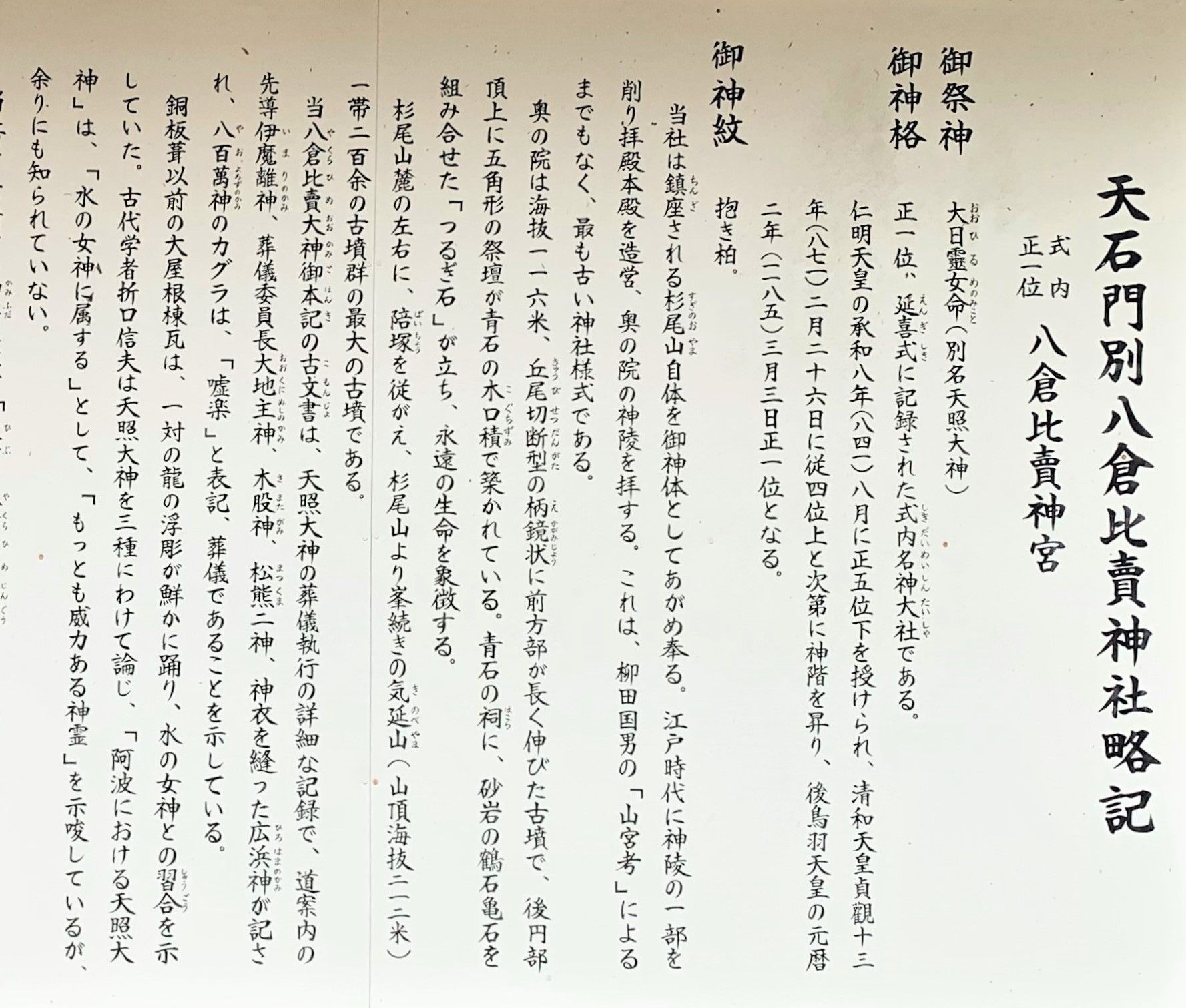

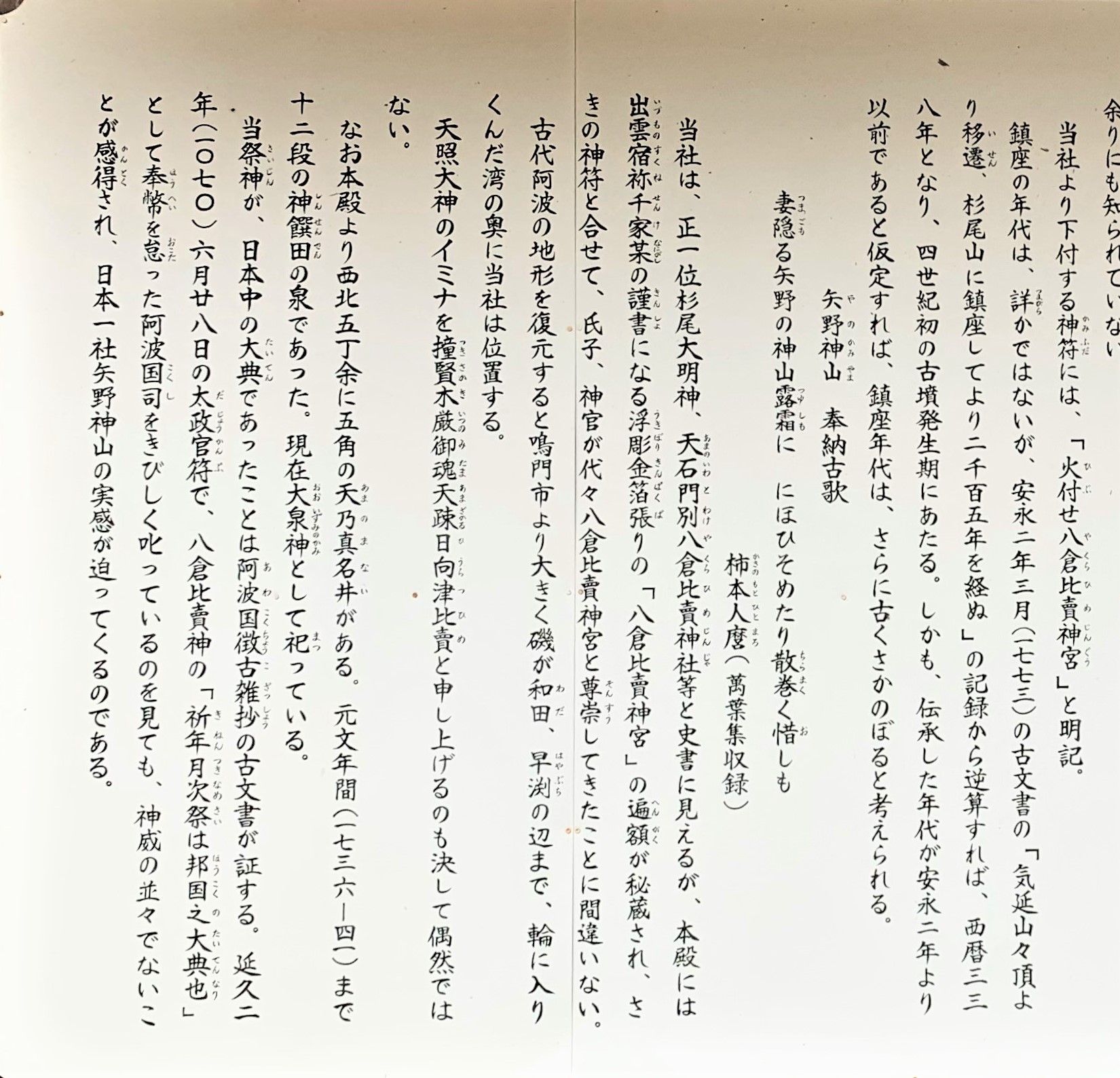

次に上の画像は、当社の神殿を撮影したものである。そして下に続く二枚の画像は、境内に掲げられた大判の由緒を映したものを、読みやすいよう二枚に分けて掲載したものだ。

訪れた「天石門別 八倉比賣神社」では、由緒にある御祭神の「大日 孁女命(おおひるめ・天照大神) 」が、社名にある"八倉比賣"と同一視されており、さらに興味深いことにその"八倉比賣"とは「大宜都比賣神(おおげつひめ)」の御別名とされていることだ。

ということは…つまり阿波国では、「大日 孁女命(天照大神) 」と「大宜都比賣神」が同一の神として称されてきたことになるわけである。(※この祭神の異名同神の関係性については、同日中に訪れた「上一宮 大粟神社」の記事でも触れていきたいと思う。)

ここで、さらに双方の神名の本質に迫るとすれば、「大日 孁女命(天照大神)

・・・となれば、伊勢神宮の「内宮」が〔太陽神〕を象徴する神名の「 天照大神 」を祀り、同神宮の「外宮」が〔月神〕を象徴する神名の「豊受大神」を祀ることと連関するように感じられてくるではないか・・・。

これを明示するかのように、天武八年(679年)五月六日、大和朝廷の「吉野宮の会盟」による大秘密政策の一つとして、阿波の八倉比賣神社を隠すために伊勢神宮の造営が画策されたということから、地元の伝承においても伊勢神宮の祭祀は八倉比賣神社が原型になっていたとのことである。

上に掲げた画像の当社の本殿は、「前方後円墳」の前方部に建てられており、後円部の頂上に「奧の院」として、青石の木口積み(こぐちづみ)で築かれた五角形の祭壇がある。

そこで下に並ぶ三枚の画像は、その五角形祭壇の特異な形状が分かりやすいように、正面・左側・右側と三つの角度から撮影したものである。

そして、当社の「奥の院」にある五角形祭壇の上に置かれた祠を拡大したものが下の画像だ。

この青色の石に囲まれた祠の中に、鶴石と亀石を組み合わせた「つるぎ(鶴亀)石」が立ち、〔永遠の生命〕を表しているとのことだ。

また当地の伝承によると、この「つるぎ石」が立つ祠が置かれた五角形祭壇の先端は、名峰「剣山」の方向を指し示しており、剣山の礼拝所にもなっているということである。

加えて由緒にも記されているように、当社から北西に向かう緩やかな上り坂を少し登った道沿いに、「天之真名井(あめのまない)」と呼ばれる「五角形」の井戸があり、その井戸を祀る「大泉神社」を訪れた際に撮影した画像が以下の三枚である。

もうお分かりのように、ここで興味深いのは、上掲画像の「五角形祭壇」といい、下に掲載した画像の「五角形井戸」といい、共通する「五角形」の呪術性が感じられるところである。

もともと当社の鎮座地は「気延山(きのべやま/標高212m)の山頂であったが、推古天皇元年(593年)に山麓の現社地に遷座したとの伝承があることを知り…まさか…と思いつつも、下の画像のように地図上で「気延山」の山頂と「八倉比賣神社」の現社地を線で結んでみると、なんと!その軸線上に「大泉神社」があることには驚いた。

…となれば山麓の「五角形祭壇」、そして中腹の「五角形井戸」とくれば、自ずと山頂の旧跡も「五角形」の祭壇だったのでは…などと感じられ、歴史ロマンあふれる想像の翼が羽ばたくのであった。

この地図にもあるように、当社周辺は「阿波史跡公園」として整備されており、縄文期から古墳期までの遺跡が発掘され、古代の集落が復元されている。

その園内には「三角縁神獣鏡」が完全な形で発見された宮谷古墳や八倉比売神社1号・2号墳、奥谷古墳など、約200基が点在し、県下最大の古墳群を形成している。

また、当社の東南1.4kmの地点にある矢野遺跡から、高さ98cm、重さ17.5kgの突線袈裟欅文銅鐸(とっせんけさだすきもんどうたく)という「矢野銅鐸」(国重要文化財/下の画像)が出土している。

これは県内で発見された42点の銅鐸の中では最大で、国内でも最大級。弥生時代後期に作られた最新型式とみられている。

以上のことから、「気延山」の東南域一帯は、 縄文時代から古墳時代にかけて阿波国の中心地となってい

たことが推考され、当社の神体山である「気延山」は、前回の日記で取り上げた「阿波三山」とは別格となる御山であったことがうかがえよう。

PR

サイド自由欄

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー