カテゴリ: カテゴリ未分類

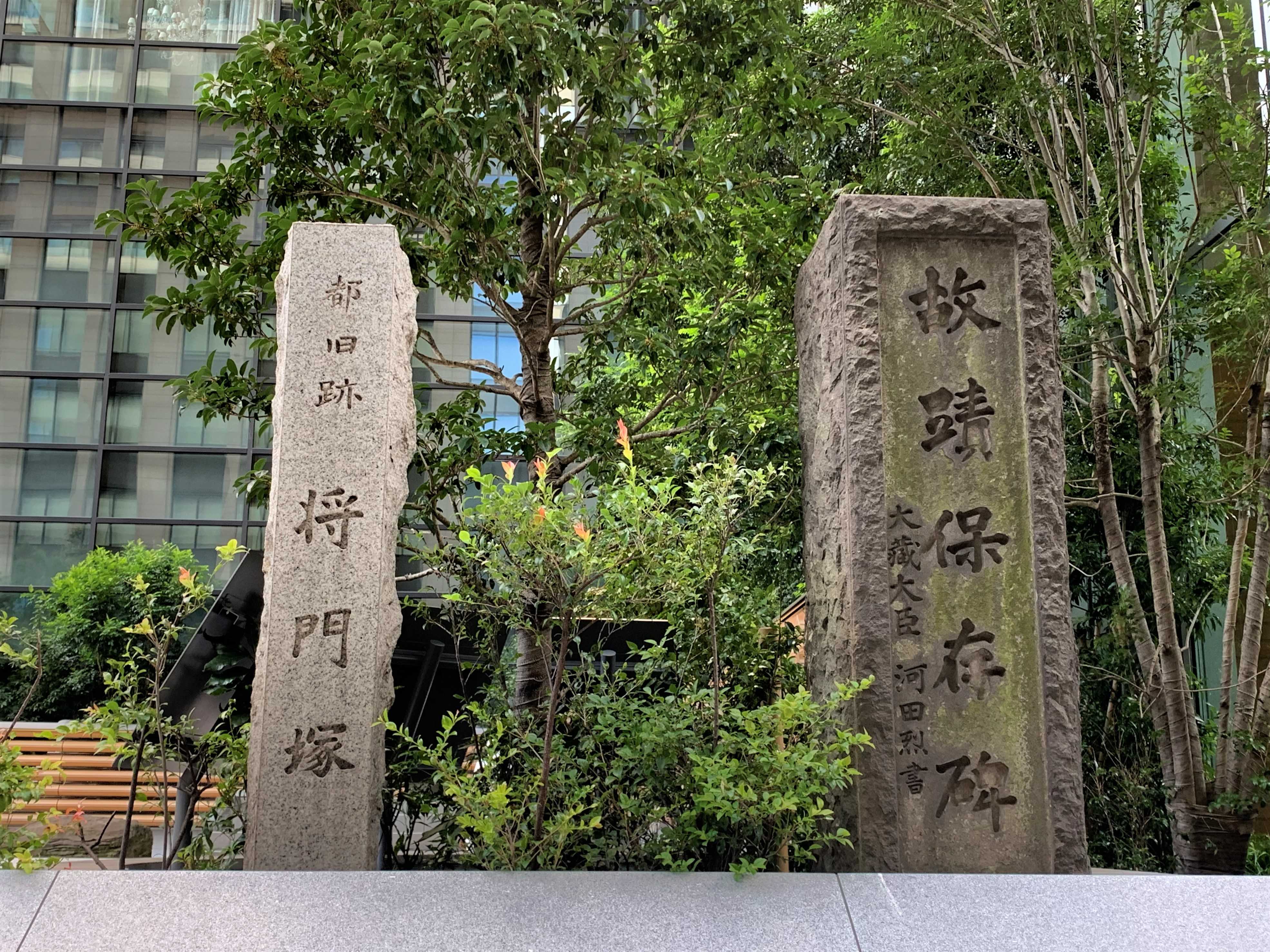

平将門〔たいらのまさかど/ 平安中期の武将 〕 の首を祀る塚)

当地はかつて何度か訪れたことがあり、数年前までは薄暗く近寄り難い雰囲気であったが、令和3年4月末に改修工事が完成し、現在は冒頭画像のように大手町に並ぶビルの谷間に、明るく清々しい聖地として生まれ変わっていた。

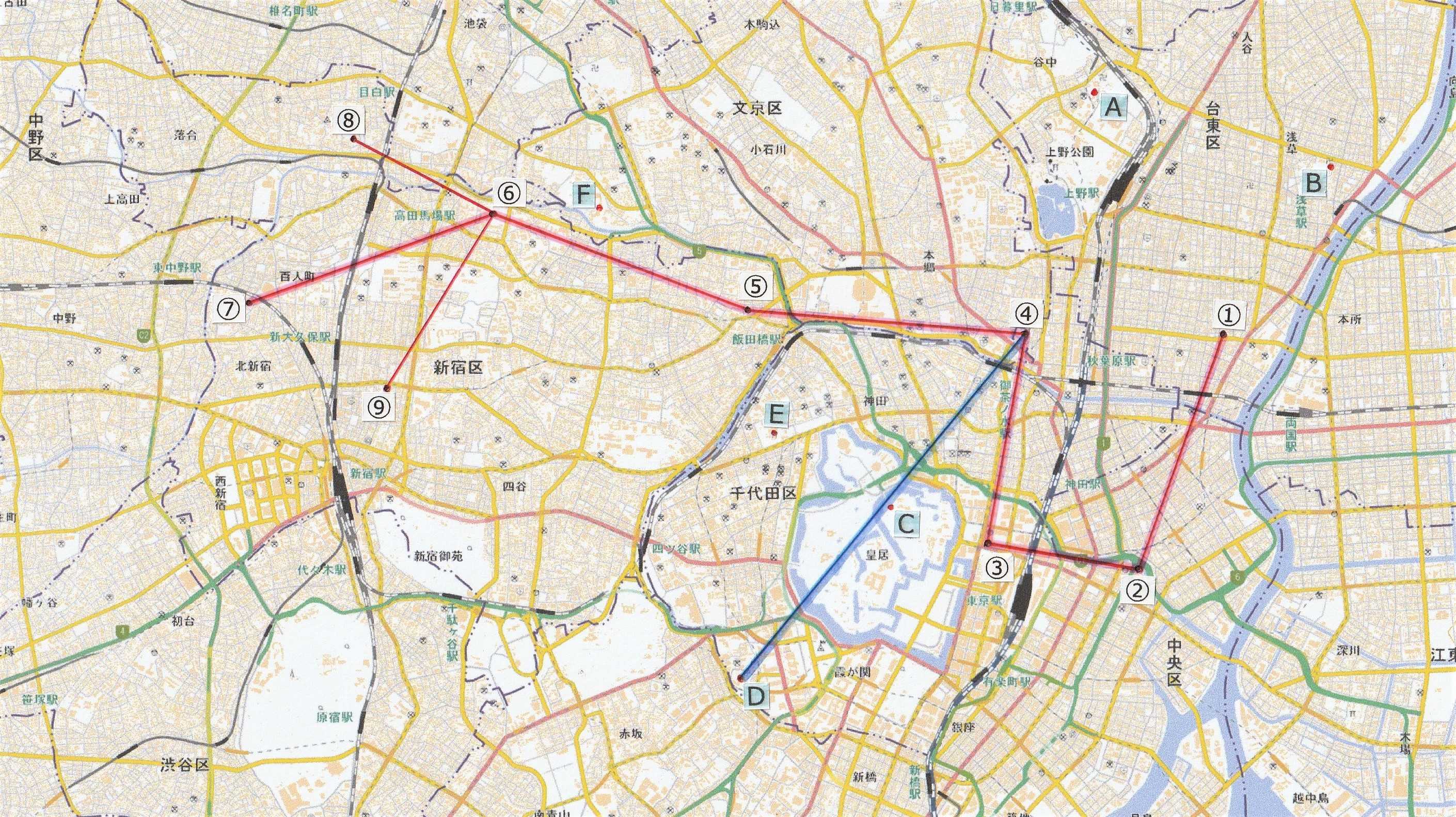

江戸時代の初期、「天海大僧正」(以降は「天海」と記す)は江戸の町づくりを進めるにあたり、平安時代に関東一円を席巻し「新皇」と称した平将門の力を借りることとして天体の「北斗」の星々の配置を地上に投影、「将門公」を地霊として各地に配祀することで江戸の町を守護するという構想を実現したのであった。

往時の「天海」にとって、地鎮信仰に基づき大江戸を守護する”要”の地こそ、「将門公」の首を祀った「将門塚」だったのである。

◎以下の文章は「将門塚」の場内に掲げられた解説文より抜粋

今を去ること1075年ほどの昔、桓武天皇5代の皇胤鎮守府将軍・平良将の子将門公は、下総国に兵を起こし、たちまちにして板東八ヶ国を平定、自ら平新皇と称して政治の革新を図ったが、平貞盛と藤原秀郷の奇襲をうけ、馬上陣頭に戦って憤死した。享年38歳であった。世にこれを天慶の乱(てんぎょうのらん)という。

その後、将門公の首級は京都に送られ獄門に架けられたが、三日後に白光を放って東方に飛び去り、武蔵国豊島郡芝崎に落ちた。大地は鳴動し太陽も光を失って暗夜のようになったとされ、村人は恐怖して塚を築いて埋葬した。これが、この将門塚と語り伝えられている。

その後も度々将門公の怨霊が崇をなすため徳治2年、時宗二祖真教上人は、将門公に蓮阿弥陀佛という法号を追贈し、塚前に板石塔婆を建て、日輪寺にて供養し、さらに傍らの神田明神にその霊を合わせ祀ったところ、ようやく将門の霊魂も鎮まりこの地の守護神になったという。

天慶の乱の頃は平安朝の中期に当たり、京都では藤原氏が政権をほしいままにして我が世の春を謳歌していた。遠い板東では国々の司が私欲に走り善政を忘れ、下僚は収奪に民の膏血をしぼり、加えて洪水や旱魃が相次ぎ、人民は食なく衣なくその窮状は言語に絶するものがあった。そのため力の弱い多くの人々が将門公によせた期待と同情とは極めて大きなものがあり、今もって関東地方には数多くの伝説と将門公を祀る神社がある。

このことは将門公が歴史上朝敵と呼ばれながらも、実は郷土の勇士であったことの証である。また天慶の乱は、武士が台頭する烽火であったとともに、弱きを助け悪を挫く江戸っ子の気風へとつながり、

今日の社会にも大きな影響を伝えている。

(以上は「将門塚」の解説文より抜粋)

さて次に向かったのは、中央区日本橋兜町に鎮座する「兜(かぶと)神社」(上の画像/地図では②の位置)であった。

当社の創建は明治になってからだが、江戸時代から”兜塚”と称する塚があったらしく、一説には天慶の乱において藤原秀郷が追討した「将門公」の『兜』を埋めた場所と伝わる。

上の画像は、当社の境内に安置された「兜石」を撮影したもので、この岩は平安後期の「前九年の役」の時、源義家が東征の折にこの岩に兜を懸けて戦勝祈願をしたと伝えられ、この地域の「兜町」という地名の由来になったとのことだ。

そこで上記で取り上げた”兜”にかこつけて掲載した上の画像は、「 兜蟹(

不思議なことに上京する約1週間前、たまたま遠浅の海辺を散歩していると、満潮時の砂浜に打ち上げられていたのが、このカブトガニの「兜(甲羅の幅は約27cm)」であり、これを自宅に持ち帰って装飾処理したものだ。

この頭部の構造は”甲羅の殻”ではあるけれども、地球上で約2億年も変わらぬ姿で絶滅の危機を何度も乗り越えてきた、まさしく百戦錬磨の勇姿を象徴する形態と感じられ・・・もしかすると日本の戦国時代における群雄割拠の武将達は、自身の生死を分ける頭部を徹底して護るために、”カブトガニの甲羅”を模した頑丈な兜を制作し被ったのかも知れない・・・との思いが湧いてくるのであった。

さらに画像に映る「前体部」の甲羅に「後体部」や「尾剣部」を加えた”生きたカブトガニの全体像”を横から見るとすれば、天空に輝く「北斗」の姿にも観えてくるところも不思議で、今回の「北斗」投影地の巡拝に向けて、実に示唆的な”カブトガニの甲羅”であったと感じたところである。

次に上の画像は、上記の「兜神社」の近くにあって日本橋川に架かる「日本橋」の高欄中央部に設置の「麒麟(キリン)」の阿吽像を装飾した青銅製の照明塔を撮影したものだ。(国の重要文化財)

ちなみに「麒麟」は、”陰陽五行説”に基づき四方に配される四神〔青龍(東)・朱雀(南)・白虎(西)・玄武(北)〕の〔中央〕を司る瑞獣とされ、まとめて「五霊」という。

そもそもこの「日本橋」は、「徳川家康」の全国道路網整備計画に基づいて架けられたものであり、1604年(慶長9年)には「五街道(※)」の起点にされており、現在でも7本の国道の起点となっている。

(※五街道…江戸時代に江戸を起点とした五つの主要な街道。東海道・中山道・日光街道・奥州街道・甲州街道。)

実は呪術師でもある「天海」が、この上に掲げた全ての主要街道と、江戸の町割を特徴づける「の」の字型(螺旋状)の堀割(水路)の交点に、「将門公」の身体の一部や身に付けていたものを祀った神社や塚(①~⑦)を配祀したのは、江戸の町に街道から入る邪気を防御する狙いがあったということである。

① 鳥越神社(台東区鳥越)…〔手〕…

② 兜 神社(中央区日本橋兜町)…〔兜〕…

③ 将門塚(千代田区大手町)…〔頭〕…

⑤ 築土八幡神社(新宿区築土八幡町)…〔足〕…

⑥ 水稲荷神社(新宿区西早稲田)…〔?〕…

⑦ 鎧 神社(新宿区北新宿)…〔鎧〕…

当日の10月1日は午前11時過ぎに東京駅に到着、まず「将門塚」に参詣し次に「兜神社」を参拝した。

そして軽く昼食を摂り午後2時から午後7時頃までの「テンセグリティー・ワークショップ」に参加、その後の懇親会や2次会等の充実した時間を経て、ホテルの部屋で就寝したのは翌日の午前3時頃であった。

疲れ果てながらも、これを見つつ感じたのは・・・江戸の町を安定維持するため幾重にも張り巡らされた呪術的結界網と、まるで周囲を警戒しつつ常に自らを律し続けているかのような「テンセグリティー」の構造安定化形状は、もしかすると”類似の構造性”を秘めているのではないか・・・ということであった。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022年10月26日 22時00分15秒

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

サイド自由欄

《 立体工作のご案内 》「綿棒」で立体を作ってみよう!

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

© Rakuten Group, Inc.