-

1

【必読】Barで「自家製酒」を提供する時の注意点他

オーセンティック・バーでも提供されることの多い自家製の「漬け込み酒」。実は何でもかんでも好き勝手に造れる訳ではなく、一応、法的な規制が厳然と存在します。バー業界のプロでも意外と知らないこうした日本国内での法的ルールについて、(以前にも一度書きましたが)改めて最新情報も含めてまとめてみました。ご参考になれば幸いです。 ◆2008年に自家製造のお酒の規制が緩和 バーUKでは、4種の自家製造の酒(しょうがを漬け込んだウオッカ、7種類のスパイスを漬け込んだラム、ザクロを漬け込んだカルバドス、レモンピールを漬け込んだリモンチェロ<ベースはスピリタス>)をお客様に提供していることはご承知の通りですが、友人やお客様から「それって、法律的に問題ないの?」と聞かれることが時々あります。 日本国内では、お酒を製造・販売(提供)するには酒類製造免許が必要です。お酒のメーカーが業として行う「果実や穀物などの原料から酒類を製造する行為」だけではなく、バーや飲食店等がお酒に様々な材料や他のお酒等を混ぜ合わせる「混和」という作業も、法的にはお酒の製造(新たなお酒を造っている)と同じ扱いを受けます。そして、アルコール分1%以上のお酒はすべて課税されます。 従って、バーや飲食店が無許可で自家製のお酒を造って提供するのは、基本、違法行為です。違反した場合は、酒税法第54条《無免許製造の罪》の規定に該当し、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(単なる無許可販売の場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金=同法第56条)。 しかし現実には、許可を得ることなく自家製の果実酒等を提供している飲食店は、昔からありました。様々な果実やスパイス、ハーブ、コーヒー豆、茶葉等を漬け込んだ自家製のお酒を「店の名物」にしているバーも少なくありませんでした。厳密に言えば、2008年の法改正までは、こうしたバーや飲食店等での「製造・提供行為」は限りなく「違法」行為でした。 国税庁もこれ以上「違法状態」を放置できないと考えたのか、それとも実態に合わせて少し制限を緩和すべきと考えたのか、2008年<平成20年>に租税特別措置法(酒税関係)が改正され、特例措置(例外規定)が設けられました。それは「客等に提供するため酒類に他の物品を混和する場合等、一定の要件を満たせば、例外的に酒類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要となる」という特例です。 この結果、例えば「焼酎で作る梅酒」「しょうがを漬け込んだウオッカ」「ウオッカにレモンを漬け込んだリモンチェッロ」等は、酒類免許がなくても、バーや飲食店は法的な裏付けを持って堂々と製造し、提供することが可能になりました。 一方、個人が自分で飲むために造る酒(例えばよくある梅酒づくり等)は、かなり昔からとくに法的な規制はなく、旧酒税法(1940年<昭和15年>施行)でも禁止する規定はありませんでした。すなわち、個人の場合は事実上「黙認」状態でしたが、1953年<昭和28年>に施行された新・酒税法で初めて、「消費者が自ら消費するために酒類(蒸留酒類)に他の物品を混和する場合は新たに酒類を製造したとは見なさない」とする特例措置(酒税法43条11項)ができ、めでたく法的にも認められることになりました。 ◆使用が禁止されている穀物や果実に注意 このバーや飲食店等を念頭に置いた租税特別措置法の特例措置についてもう少し詳しく説明しましょう。適用対象は「酒場、料理店等、酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」であり、具体的には、下記のようないくつかの条件を満たす必要があります。(1)酒場、料理店等が自己の営業場内において飲用に供することが目的であること(2)飲用に供する営業場内において混和を行うこと(3)一定の蒸留酒類とその他の物品の混和であること ※酒場や料理店等が客に提供するために混和する場合だけでなく、消費者(個人)が自ら消費するため(又は他の消費者の求めに応じて)混和する場合も、この「特例措置」と同様の規制を受けます。 また、使用できる酒類と物品の範囲は、以下の通り指定されています(この規定は個人が自分で飲むために造る場合も順守する義務があります)。(1)混和後、アルコール分1度以上の発酵がないもの(2)蒸留酒類でアルコール分が20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの(具体的には連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ<ウオッカ、ジン、ラム、テキーラ等>、原料用アルコール)(3)蒸留酒類に混和する際は、以下に示す禁止物品以外のものを使用すること (イ)米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん、又はこれらの麹 (ロ)ぶどう(やまぶどうを含む)=【末尾注1】ご参考 (ハ)アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料、又は酒類のかす (ニ)酒類(※国税当局に問い合わせたところ、「蒸留酒、醸造酒を問わず、ベースの蒸留酒と同一の酒類以外の市販の全ての酒類を指す」とのこと) ※なおこの特例措置は、前記のように店内での飲食時に提供する場合に限られ、お土産として販売するなどの客への譲り渡しは出来ません(個人が自宅で造る場合も、同居の家族や親しい友人等に無償で提供することはできますが、販売することは出来ません)。 ◆蒸留酒はOK、醸造酒はダメ 以上のように、例えばバーや飲食店等でよく見かける梅酒は、「蒸留酒である焼酎やウオッカ等(アルコール度数20度以上)に漬け込む」のはOKですが、日本酒は「醸造酒であり、通常アルコール度数も20度未満」ですから、二重の意味でNGです(まれに、度数20度以上の日本酒も存在しますが、バーや飲食店で提供する場合は「蒸留酒」しか使えないのでやはりダメです)。 また、梅酒に自然な甘さを出したいからと言って、氷砂糖の代わりに「麹」を使うのも「(3)の(イ)に抵触する」ため、当然NGです。また、ぶどう類を原料にして自家製ワインのようなものを提供すれば、ベースが醸造酒・蒸留酒等に関係なく、完全に違法行為となります。 さらに、年間に自家製造できる量の上限も、営業場ごとに1年間(4月1日から翌年3月31日の間)に1キロリットル以内と決められています(バーUKの場合は、4種類全部合わせても、たぶん月間で最大2~3リットルくらいなので、全然大丈夫です)。なお、この特例措置を受ける場合は、所管の税務署に特例適用の申告書を提出しなければならないとされています(バーUKも一応、申告書を提出しております)=【末尾注2】ご参考。 ◆「自家製サングリア」の提供は基本NG 気をつけなければいけないのが「自家製サングリア」です。サングリアとは「ワインにフルーツやスパイスを漬け込んだワインカクテル」のこと。アルコール度数も低く、フルーティで、お酒が苦手な女性にも飲みやすいので、「自家製サングリア」を食前酒やカクテルとして提供するバーや飲食店も少なくありません(私も何軒か知っています)。 しかし、ベースがワイン(醸造酒)なので前述した条件の「ベースが蒸留酒」にも「20度以上」というルールにも引っかかり、事前に漬け込むことが一般的なサングリアは、場合によっては「発酵」も起こるので、租税特別措置法の特例措置は適用されません。許可なく製造・提供すれば違法で、刑事罰(前述)が科せられます。 従って、現在の日本国内では、基本、自家製サングリアの提供はNG(違法行為)です。プロのバーテンダーの人でも、この規定を知らない人を時々見かけますので、本当に注意が必要です(ただし、自家製サングリアを公然と、あるいは内緒で提供していたというバーが国税当局に摘発されたという話は、個人的には過去聞いたことはありませんが…)。 なお、お客様が飲む直前にワインにフルーツを入れて提供するような場合については、「店舗内で消費(飲む)の直前に酒類を混和した場合(例えばカクテルのようなドリンク)は、そもそも酒類の製造に当たらない」という特例措置と同等に扱われるため、まったく問題ありません。 ◆目に余る行為でない限り、現実には「黙認」 くどいようですが、日本国内でお酒を製造するには、(そこがバーであろうとなかろうと)酒類製造免許(酒造免許)の取得が義務づけられています。なので免許を取れば、店内で自家製のビールやワイン、そしてサングリアを製造・提供することも法的には可能です=【末尾注3】ご参考。 しかし免許取得には、管轄税務署より「経営状況」「製造技術能力」「製造設備」等の審査、免許を受けた後も1年間の最低製造数量を満たしているか等の審査があります。製造しようとするお酒の種類ごと、また製造所(店舗)ごとに免許が必要です。普通のバーや飲食店等が独自で取得するのはかなり高いハードルがあり、そう簡単ではありません。 現状では、「自家製サングリア」を提供するバーや飲食店は時々見かけますが、それはかなりの部分で「グレーな行為」だと思われます。だが、国税当局は「年間通して常時、公然と一定量を提供したり、お土産で販売したりする」ような目に余る行為でもない限り、事実上「黙認」している状況です(いちいち摘発する手間も大変だからでしょう)。 個人的には、年に1~2度くらいの特別なイベント時なら、事前に申請すれば例外的に自家製サングリアの提供を認めてほしいと強く思います。しかし現状では、何かのきっかけで国税当局が厳しく規制してくることも十分考えられますので、まぁ基本的には、バーでは手を出さない方がいいと考えています。サングリアに近いアルコール・ドリンクを提供したい場合、前述したように、飲む直前にワインにオレンジやレモン、ライムなどのフルーツを加えるしかありません。 ここまで書いてきたことの要点(大事なポイント)をまとめておきますと、バーで提供できる自家製のお酒は、(1)20度以上の蒸留酒を使うこと(2)ぶどう類以外の材料を使うこと(米などの穀物類や麹もダメ)(3)店内で作り店内だけで提供すること(持ち帰り販売はダメ) ということです。この3つだけは常に頭に入れておきましょう。 ◆その場でつくるカクテルはOK では、バーの花形である「カクテル(Cocktail)」はどうでしょうか? バーでのカクテルは通常、お客様の注文を受けてその場でつくられ、飲む直前に提供されます。1953年に成立した酒税法には「消費の直前に酒類と他の物品(酒類を含む)を混和した場合は、前項の規定(新たに酒類を造ったものとみなす)は適用しない」(第43条10項)という例外規定があり、2008年の租税特別措置法の改正でも、この例外規定は受け継がれています。 従って、その場で作ったカクテルを提供することは全く問題ありません。提供の直前につくるカクテルなら、フルーツなどを混ぜても「発酵」することはあり得ないからです。また、店舗前のテラス、ベンチ等は、客がその場で短時間で消費する前提であれば、店舗内と同じ扱いとなります。ただし、店舗内・店舗前に関係なく、自家製酒や作ったカクテル等を容器に詰めたりして販売する(無償譲渡することも含む)などの行為は、「無免許製造」となるのでできません。 なお、個人が自宅においてカクテルを飲む直前につくる場合、家庭内で消費する限りは家族や来訪した友人にも自由に提供できますが、(別の場所に住む)他人の委託を受けてつくったりすると「違法」になるので注意が必要です(当然、販売行為もNGです)。 ◆「期限付酒類小売り免許」も一時制度化されたが… ちなみに、国税庁は2020年4月、コロナ禍で苦しむ飲食業を支援するため、バーや飲食店等が6カ月の期限付きで酒類の持ち帰り販売ができる「期限付酒類小売業免許」を新設しました(現在ではこの制度は終了)。昨年は、この「期限付小売業免許」を取得して、ウイスキー等を量り売りするバーもあちこちで目立っていました。 加えて、国税庁が「カクテルの材料となる複数の酒類や果実等を、それぞれ別の容器に入れて、いわゆる”カクテルセット”として販売することも、期限付酒類小売業免許を取得すれば可能」という見解を示したことを受けて、カクテルの持ち帰り販売(材料別に密閉容器等に詰めての販売)をするバーも登場しました。 ミクソロジストとしてバー業界でも著名なバーテンダー、南雲主于三(なぐも・しゅうぞう)氏は「期限付免許」を取得したうえで、自らの店舗で持ち帰り用のオリジナル・カクテルセットを販売されました。その後は、酒類製造免許を持つ会社とタイアップして、完成品の瓶詰めオリジナル・カクテルの販売(通販がメイン)も始められました。その南雲氏の体験談はとても参考になります(出典:食品産業新聞社ニュースWEB → https://www.ssnp.co.jp/news/liquor/2020/04/2020-0413-1634-14.html)。 ◆出来たこと・出来なかったこと ご参考までに、「期限付酒類小売業免許」で出来たこと・出来なかったことや許可要件等を少し紹介してみます。(1)瓶(ボトル)や缶のままでの販売は可能(※この場合の瓶や缶とはウイスキーやビール、ジン等の未開栓の商品を指す)。(2)来店時にその場で酒類を詰める量り売りも可。量り売りの場合、容器は客側が用意することが前提(店側が容器を用意する場合、容器代の伝票は別にすること)(3)来店前にウイスキー等の酒類を詰めておく「詰め替え販売」は、詰め替えをする2日前に所轄の税務署に届け出をすれば可能。(4)カクテルなどをプラカップに入れて蓋をして販売することはできない。(※ただし、事前にカクテルを材料別に密封容器に詰めておく「詰め替え販売」は、(3)と同様、事前に所轄の税務署に「詰め替え届」を出していれば可能)=【末尾注4】ご参考。(5)量り売りの場合はラベル表示は不要だが、詰め替えはラベルが必要。(6)2都道府県内にまたがる配送は不可。(7)酒税法10条(酒類製造・販売免許を得るための人的・資格要件)に違反していないこと。(8)新規取引先から購入したものは販売不可。既存の取引先からの酒類に限り、販売が可能。 ◆「期限付免許」は2021年3月末で終了 前述したように、期限付免許での「詰め替え届」が出ていれば、カクテルを材料別に密閉容器にボトリングまたは真空パックにしてセット販売することが出来ました。南雲氏は例えば、ジン、カンパリ、ベルモットを密閉容器に詰めて、オレンジピールと一緒にして「ネグローニ・セット」として販売。お客様も自宅で手軽に、プロ並み(に近い?)のカクテルが楽しめたのです。 南雲氏は当時、「小売と同じことをしても価値はない。バーにしかできない売り方が付加価値となります。例えば、ウイスキーのフライト(飲み比べ)セット、自家製燻製とウイスキーのマリアージュセット、クラフトジンとライムとトニックのジントニックセットなど、可能性は無限大です」と大きな夢を描いていました。素晴らしい取り組みだと思いました。 しかし、国税庁はこの「期限付酒類小売業免許」を2度の期限延長を経た後、今年(2021年)3月末を持って終了(廃止)してしまいました。4月以降も継続を希望する場合は、通常の「酒類小売業免許」を申請するように告知しています。コロナ禍がここまで長引くとは思わなかったということもありますが、せっかくの「期限付免許」はコロナ禍が収束するまでは存続させてほしかったし、一方的に終了してしまった同庁の姿勢はとても残念に思います。 その後も南雲氏は、日本国内のバーで、カクテルのデリバリー販売、テイクアウト販売が常時認められることを目指し、様々な団体やバーテンダーと連携して、国税庁への働きかける活動を精力的に続けられています。ぜひ応援していきたいと思っています。 ◆出張バーテンダーの扱いは? 時々見かける(そして、私自身もたまに依頼される)出張バーテンダーっていう営業は、出張先で用意された酒や材料を使ってカクテル等つくる場合においては、法律的な縛りはまったくありません(出張料理人・シェフも同じ条件ならば合法的な行為と見なされます)。厳密に言えば、食中毒を起こさないように注意する程度です。 ただし、出張先(店舗外)で提供するカクテルを、事前に作り置きして容器に詰めていくことはできません。租税特別措置法では、「当該営業場以外の場所において消費されることを予知して(事前に)混和した場合、特例措置にいう『消費の直前に混和した』こととはならず、無許可の酒類製造に相当する」とされています。 要するにバーにおいてのカクテルは原則として、「自らの店の中でつくって提供すること」「注文の都度つくること(作り置きすることはNG)」「注文した人が飲むこと」の3つの条件を満たす必要があり、出張先においても「(出張先は)自らの店と同じ扱いになる」ことも含め、この3条件を守らなければなりません。 以上、長々と書いてきました。2020年1月以降長く続くコロナ禍で、バーを含む飲食店は、非科学的なアルコール規制のために、苦境に立たされています。しかし、ピンチはチャンスでもあります。我々バーテンダーは、コロナ禍が収束した暁に、バー空間で味わうお酒の楽しさをお客様に実感してもらえるように、関係する諸法律には誠実に向き合いながら、より一層の創意と工夫を加えて新しい自家製酒やカクテルを提供していこうではありませんか。【注1】他の果物は混和してもいいのに、なぜ、ぶどう類だけは禁止になっている理由について国税庁は説明していませんが、おそらくは(正式の免許を受けて醸造している)国内のワイン農家の保護という観点があるのではないかと考えられています。【注2】特例適用申告書については、店で少量の自家製酒を不定期に提供している何人かのバーのマスターに聞いてみましたが、実際、個人営業の店で申告書を出しているところはそう多くないようです。現実には、少量で不定期ならば、国税当局も事実上「黙認」しているようですが、私は、妙な疑いをかけられるのも嫌なので、一応、法律に従って申告しています。 【注3】アルコール度数1%未満であればビールやワインを醸造するのに許可は必要はありません。市販の自家製ビール(またはワイン)製造キットがこれに当たります。なお、店内に簡易で小型の蒸留器を置いているバーを見かけることがたまにありますが、無許可でアルコール度数1%以上の蒸留酒を造る行為は「違法」になるのでご注意ください。【注4】南雲氏との2020年4月の一問一答で、国税庁酒税課は「カクテルは、仕様がグラスやカップ、プラカップ等で直後に飲むことを前提としている容器であれば(店舗内での)提供」と答える一方で、「結果として客側が持ち帰ったとしても、直ちに販売と言うのは難しい」との見解も示し、蓋のない容器での「テイクアウト」も事実上容認していました。しかし、期限付免許が終了した現在、カクテルの「テイクアウト」販売は残念ながら再びNGになっています。【2025年1月追記】コロナ禍収束後、ここ数年の間に、酒類製造免許を持つメーカーからは、ボトルに詰めたカクテル製品が続々と市場にお目見えしています(有名バーテンダーとコラボしている商品も目立ちます)。しかし消費期限等の制約もあり、現状ではマンハッタン、ネグローニ、マティーニなど度数の高いもので、劣化しやすいジュース類は使用しないカクテルに限られています。この類の「ボトル詰めカクテル」商品が今後定着していくかどうかは、現時点では未知数というしかありません。【おことわり&お願い】この記事は、バーにおける「自家製漬け込み酒」等について、現時点での酒税法、租税特別措置法上の一般的なルールや法的見解等をまとめたものですが、個別具体的な行為や問題についての適法性まで保証するものではありません。個別のケースにおける疑問や法的な問題、取扱いについては、バーや飲食店等の所在地を所管する税務署や保健所にご相談ください(※ご参考:酒税やお酒の免許についての相談窓口 → 国税庁ホームページ掲載リンク)

2021/06/04

閲覧総数 27497

-

2

T.M. Stevens--魅力あふれるベーシスト/2月16日(水)

「Master of Heavy Metal Funk」の異名を持つ当代きってのスーパー・ベーシスト、と言われても、正直言って、私も最初はピンと来なかった。普段よく聴く音楽ジャンルの人でもなかった。それが、ひょんなことで出逢うことに。 T.M.スティーブンス(Stevens)。ニューヨーク出身。1951年7月生まれだから、今年誕生日が来れば、54歳!になるが、(本人に会った私の印象では)、まったく、そんな歳に見えない。せいぜい40歳前後っていう感じ。 徳島で仕事をしていた頃、私が一番よく出入りしていた洋琴堂(ようきんどう)というピアノBARがあった。猫好きのオーナーのせいか、いつも店内には人なつっこい猫がいた。ピアノ好き、猫好きの私としては、好きにならないはずのない場所だった。 洋琴堂では、いろんなジャンルの音楽好き、楽器好きの人が夜な夜な集まってきた。ジャズ、ロック、ポップス、ラテン、シャンソン、歌謡曲…。店にはピアノ、ウッドベース、エレキベース、ドラム、ギターなどが常備されていたが、「マイ楽器」を持ち込む人も多かった。 毎夜のように、見知らぬもの同士のセッションが自然と始まった。私がそのうちの一人に、仲間入りさせてもらうのに、さほど時間はかからなかった。 そんなある夜、私がちょうど友人らの前で、ビリー・ジョエルの「New York State of Mind」を弾き語りしている時だった。T.M.が、突然やってきた。美しい日本人女性とともに…。 オーナーは以前から、T.M.と知り合いだったようだ。私はもちろん初対面。がっしりした体。身長約185cmの大きな黒人男性。しかも、ただものではないという雰囲気を漂わせている。 演奏を中断しようとした私に、T.M.は「Com'on, keep on playing!」と言って続けさせた。外国人の前で、英語でビリー・ジョエルを歌うなんて。なんと大胆な、恥知らずな…と思うと、私は顔が真っ赤になってきた。 そんな初めての出逢いから、私はT.M.とすぐうち解けた。とにかく彼の素晴らしさは、「フレンドリー」ということ。一緒に店を訪れた日本人女性は、実は奥さんのTaka(タカ)さんだった(写真右上は、T.M.とTakaさん。T.M.の向かって左隣に私に写っているが、お見苦しいのでカット)。 Takaさんは地元・徳島の鳴門の出身。里帰りの機会には、「(T.M.は)トクシマが好きだから、いつも付いてくる」と話していた(「阿波踊りも大好き」とか!)。 T.M.は徳島へは、毎年のように奥さんに付いて帰ってきているようで、その後も、何度か(主に洋琴堂であることが多かったが)再会した。そしてしばしば、店のエレキ・ベースを手にして、オーナーのピアノの伴奏をして遊んだり、時には、その神業のようなチョッパー・ベースを聴かせてくれたりした。 数年前には突然、僕の携帯にTakaさんから電話があった。「あすの夜、大阪でT.M.がライブするんだけど、バック・ステージに遊びに来ないか」という、とても嬉しいお誘いだった。その時は残念ながら、先約があったため行けなかったが、徳島を離れた後も、忘れないでいてくれてることに、心から感激した。 ステーブ・ヴァイ、マイルス・デイビス、ジェームス・ブラウンら、有名アーチストのバックをつとめることが多かったT.M.だが、最近は、リーダー・アーチストとしての活動もめざましい(なんと2001年には俳優として映画出演まで!)。 彼の音楽には、ジャズ、ブルース、メタル、ロック、ファンクなどすべての要素が詰まっている(アルバムでは、歌も歌ってますが、これが結構うまい!)。機会があれば、ぜひ貴方もT.M.のCDを聴いて、脳天に一撃をくらってほしい。【追記】大変残念な事実ですが、T.M.は2017年頃から認知症を患い、ナーシングホームに入院中であることが明かされました(なので現在は目立った活動はありません)。Takaさんともその後離婚したとのこと(出典:Wikipedia英語版&日本語版)。

2005/02/16

閲覧総数 2130

-

3

Bar UKからのお知らせ(本日27日は貸切営業です)

バーUKは本日27日(木)、定例の「テイスティングの集い」(今回のテーマは「Macallan」)開催のため、原則として終日貸切営業となります。何卒ご了承くださいませ。Today( Nov 27th )the bar UK is fully booked for our whisky tasting meet-up.

2025/11/27

閲覧総数 29

-

4

吉田バー:3世代に愛されて…/3月28日(月)

吉田バーと言えば、誰もが認める大阪屈指の老舗BAR。大阪の旅行ガイドブックなら、まず例外なく紹介されるBARだろう。昭和6年(1931)の創業。ことし75年目を迎える。 創業当時は現在地(道頓堀川の南側、御堂筋から西へすぐ)より少し東方の、千日前という処にあったが、戦後、今の場所に移った。チーク材をふんだんに使った落ち着いた内装。長年集められたミニチュア・ボトルが棚狭しと並べられ、座れば少しきしむカウンターの椅子も歴史を感じさせる(写真左下は、店内カウンター席の様子)。 初代オーナーの吉田寿二さんは、もともと繊維関係の仕事をしていた。ところが、第一次世界大戦後の不況の余波で、経営していたメリヤス問屋を閉めざるを得なくなった。舶来のものに関心が強かった吉田さんは、当時まったく新しい業種であった、バー経営で再出発しようと心機一転、決意する。それが「吉田バー」の始まりである。 昭和初期、洋酒を仕入れるのは大変な苦労だったに違いない。だが研究熱心で、努力家の吉田さんを、常連客は海外出張の折などに珍しい洋酒を買ってきたりして支え、店は順調に発展してきた。 2代目オーナーとなった息子の芳二郎さんは、昭和26年(1951)、24歳から父親と一緒にカウンターに立ち始めた。芳二郎さんも、父親以上に研究熱心だった。その成果は、「洋酒入門」「洋酒入門2」(1968年、保育社刊)という2冊の著書に結実している。 実は意外と知られていないのだが、芳二郎さんは下戸で、お酒がほとんど飲めなかった。にもかかわらず、今も版を重ねる歴史的な本を著したのは、立派と言うしかない。本が出版された昭和40年代前半は、おそらく日本にはまともなカクテル・ブックなどなかった時代。年配のバーテンダーやBAR好きの方で、この芳二郎さんの本にお世話になった人も多いだろう。 残念ながら、芳二郎さんは2001年5月に78歳で亡くなられた。僕は初代の寿二さんは存知あげないが、芳二郎さんの仕事ぶりは、僕がBARで酒を飲み始めてからはずっと見続けてきた。いつも背筋をぴんと伸ばし、カウンターに立っていた芳二郎さん。無駄口はほとんど言わず、真面目で実直な人柄は、誰からも愛された。 店はいま、芳二郎さんの長女の啓子さんが3代目を継ぎ、カウンターを守る。長い歴史を持つが故、当たり前だが、常連客の年齢層は高い(50歳以上の比率がとても高い)。3世代で通うというファンも少なくない。店は一応午後4時開店だが、3時半くらいから常連客が集まり始める。そんなせっかちな客たちを、店は嫌な顔一つせず迎え入れるから、不思議なBARだ。 客たちは、BGMのない静かな店内で、新聞を読みながらウイスキー・グラスを揺らし、琥珀色の美酒を口に運ぶ。ミナミの繁華街の喧噪(けんそう)は、店の中までは聞こえない。吉田バーには今日も、昔と変わらぬ、ゆったりとした時間が流れている。【吉田バー】大阪市中央区難波2-4-6 電話06-6213-1385 午後4時~10時 第2・4土曜と日祝休

2005/03/28

閲覧総数 7106

-

5

梅田今昔、思い出詰まる阪急コンコース/9月15日(木)

今回は、かなり関西(大阪?)ローカルなテーマなので、関西以外の方は(読んでもたぶん面白くないから)読み飛ばしていただいて結構でーす。 関西では新聞やテレビのニュースでもよく報道されていたけれど、大阪・梅田の阪急百貨店内にある旧・阪急梅田駅舎コンコースが、百貨店の改築のため取り壊されることになった。 見納めになるという13日の夜、僕は会社帰りに立ち寄り、デジカメで写真に収めた(写真左)。僕と同じようにデジカメや携帯で思い出に残そうという勤め帰りの人たちが、想像以上にたくさんいた。改めて、この空間はみんなに愛されていたんだということを確認した一瞬だった。 梅田と言えば、大阪最大のターミナルであり、いわゆる「大阪キタ」の中心地。JR(大阪駅)、阪急、阪神、地下鉄という4つの鉄道が結節し、百貨店は阪急、阪神、大丸という3つの大手が顔を付き合わせる、大阪市内最大の繁華街(近い将来には三越もできる)。 京都生まれで、大阪育ちの僕は、子どもの頃、京都市内の祖父母の元へ行くのに、いつも阪急京都線を利用した。当時は(現在の四条河原町とは違って)四条大宮が終点で、いつも阪急の梅田駅から特急に乗った。そして、当時の改札口は、今回の改築でなくなるコンコースの中央にあった。 現在の阪急梅田駅のホーム&改札口は、70年代の大改造で、昔の場所より300mほど北に移された。だから、この旧コンコースは、昔の駅舎の面影を伝える唯一の証人。会社の若い同僚に、そういう話をしても「へーっ、そうやったんやー」と驚くだけ。僕は今でも、この場所に立つと、昔懐かしい改札口の風景がよみがえる(写真右=阪急百貨店&阪急梅田駅。昭和4年=1929=の建築。外壁のゆるやかなカーブが美しい)。 60年代半ばまでは、梅田駅を発車してわずか数分もすれば、まだあちこちに田畑が広がっていた。車窓から見る、今のヤンマーの本社ビルの周辺や、梅田ロフトの辺りは、ほとんど何の建物もなかった。 梅田の駅前にも、戦後の焼け跡闇市の名残がまだあった。阪神百貨店の南側には、区画整理の及ばない、小さな店がひしめく怪しい一角があり、僕はよく探訪した(その一角も10年ほど前についに一掃された)。 そんな梅田(大阪駅)界隈も、この数年で相当様変わりしようとしている。時代が変われば、街の風景も変わるのは当たり前だけれど、当時の、あの猥雑な梅田の面影を残すエリアも、、今では、曽根崎・お初天神の辺りだけになってしまったのは、何となく悲しい。 新聞によれば幸い、阪急百貨店は、あのコンコースにある壁画やシャンデリアは保存して、改築後の建物のどこかに活用すると話していた。子どもの頃の思い出が残るのは嬉しいが、個人的には、ニューヨークのグランド・セントラル駅にも似たあのアーチ型の旧駅舎=コンコース全体を保存してほしかった。 「建築物には寿命がある」と役人や(馬鹿な)建築家は言う。そう言うならば、「ロンドンやパリやプラハの街並みを見ろ」と僕は言いたい。100年、200年前の建物が今なお、現役のものとして、住民が活用しているではないか。そして、街全体が今も生きているではないか。 街や、建物に寿命があるなんて決めつけるのは、人間の傲慢でしかない。身近な街並みが、本当に歴史的使命を終えたのかどうかは、役人や経営者や建築家だけが決める問題ではない。最終的には、市民(住民)の選択に任せるべきだろう。

2005/09/15

閲覧総数 1575

-

6

フェノール値 & ppm って何だ?/3月8日

◆フェノール値 & ppm って何だ? モルト・ウイスキーの味わいを表現する形容詞に、スモーキー(smoky)、ピーティー(peaty)という言葉があります。そして、「スモーキーさ」「ピーティーさ」の程度を表す数値として、(あまり一般的ではありませんが)しばしばフェノール値という言葉が登場し、「ppm」という単位が使われます。最近では、ウイスキーのパンフレットやラベルの説明にもお目見えするようになりました。 しかし、「フェノール値とかppmとかって何なの?」と聞かれて、正確に答えることが出来る人は、ウイスキーに詳しいバーのマスターやバー業界関係者でも、意外と少ないのが現状です。そこで、自分なりに得られるだけの資料を使って、友人のサポートも受けながら、精一杯まとめてみました(※お読みになってもし何かお気づきの点があれば、ご指摘頂ければ幸いです)。 1.ピートが生むスモーキーさ スモーキーなウイスキーが誕生するためには、ピート(泥炭)、原材料の大麦、酵母、仕込み水、樽の種類などいろいろな要素が絡んできますが、なかでもピートと原材料の大麦の影響が大きいと考えられています。ピートはヒースなどの野草や灌木などが長い歳月で堆積して炭化したもので粘土状のものです。スコットランドでは昔から、掘り出して乾燥させ、冬季には貴重な燃料源として燃やして暖房に使ったりしています。 スモーキーなウイスキー造りの際には、発芽後の大麦(モルト)をしばしばピートを燃やしてその煙と熱で乾燥させます(逆に、最終商品として「スモーキーなウイスキー」を造らない場合は、ピートは使いません)。ピートはスコットランドの北部や南部、島部など広い地域で採掘されますがその成分は産地によって違います。アイラ島などはピートに海藻や貝殻、海の生物、海水が結構含まれているため、燃やすと燻製香、ヨード香が強く出ます。一方、内陸部のピートは灌木や草花(ヒースなど)といった植物系の成分が多いのでスモーキーさも穏やかです。ピートのどの部分(成分)が、どのようなスモーキーさを生み出すのかは、まだよく解明されていません。 2.製麦はほとんどがモルトスター頼み ただし、スコットランドでも現在はほとんどの蒸留所が、大手のモルトスター(製麦会社)から乾燥済みの原料大麦を購入しており、フロアモルティング&乾燥を自ら行っているところは稀です(ボウモア、ラフロイグ、キルホーマン、ハイランドパーク、スプリングバンクなど7~8カ所程度です)。そして、フロアモルティングしている蒸留所でもウイスキー造りに使う大麦の全量の製麦はできないため、多かれ少なかれモルトスターから購入しています。 モルトスターは蒸留所からの注文に応じて、ノン・ピーティド大麦、ピーティド大麦を販売し、ピーティド(焚き込み)のレベルも、例えば「40ppm程度で」などの注文に応じています(自社生産している蒸留所は、過去の経験値からピートを燃やし乾燥させる量や時間を調整し、目指すppmレベルに近づけます)。 3.スモーキーさの「一つの指標」 ウイスキー造りの世界では、このピート由来の香り=「スモーキーさ」はフェノール値の数字「ppm」という単位で表されます。すなわち、ppmは「スモーキーさの指標」であり、「フェノール化合物の濃度」です(ppmは「parts per million」の略。1ppmは0.0001%、1%は10000ppmに相当します)。 ピートを燃やして乾燥された大麦は、そのピートの種類や量、乾燥時間などで一般的に、ライト・ピーティド大麦(一般に5ppm以下)、ミディアム・ピーティド大麦(6~19ppm)、ヘビリー・ピーティド大麦(20ppm以上)、スーパー・ヘビリー・ピーティド大麦(概ね80ppm以上)と分けられます。 ピートの使用量は一般的に、ヘビリーの場合で麦芽1トンに対して20~30kg、ミディアムで15kg、ライトで10kgくらいです(この部分の出典:集英社新書「日本のウイスキー 世界一への道」輿水精一&嶋谷幸雄 共著から。※ちなみに、日本国内の蒸留所は現在、ウイスキー用大麦麦芽のほぼ全量を海外から=主にスコットランドから=輸入しており、国産大麦を一部使っているのは秩父蒸留所のみ、国産ピートはニッカの余市蒸留所や新興の厚岸蒸留所が使用していますが、採掘規制もあり、使用量はごく一部です)。 なお、ピートで乾燥させない大麦は「ノン・ピーティド大麦」と呼ばれますが、ノン・ピーティドでも、ウイスキーの製造過程でピート層を通った仕込み水を使ったりするので、アイラ・モルトなどでは1~5ppm程度のフェノール値が検出されることがあります。 4.「スモーキーさ」を生む化合物 ppmは「フェノール化合物の濃度」と先ほど書きましたが、この化合物には様々な種類のものが存在します。代表的なフェノール(phenol)、クレゾール(cresol)以外にも、エチルフェノール(ethylphenol)、グアヤコール(guaiacol)など。いわゆる「スモーキーさ」を生むのは、クレゾール、エチルフェノール、シリンゴル(syringol)、キシレノール(xylenol)、ビニルグアヤコール(vynylguaiacol)という化合物が要因です。 通常は、出来たてのウイスキーのフェノール値を測定する場合、様々なタイプの検査機器、例えばHPLC(High Performance Liquid Chromatography=高効率液体クロマトグラフィー)や、GC/MS(ガスクロマトグラフィー<GC: Gas Chromatography>と質量分析計<MS: Mass Spectrometry>を組み合わせた測定機器)などを使いますが、上記のような様々な化合物の含有量の総量がフェノール値としてppmで表示されます。 5.フェノール値(ピートレベル)は何で測るのか フェノール値は、完成したウイスキーの液体そのものではなく、通常、ピートの燻煙で乾燥させた大麦麦芽を使って測ります。フェノール化合物はそれぞれ特有のにおいを持っていますので、含まれる割合によってウイスキーのにおいも異なります。それがウイスキーの個性とも言えます。ただ、フェノール値だけで「どの化合物がどれくらい含まれているか」を判断(数値化)することはできません。また、フェノール値(ppm)が高いからと言って、最終商品としてのウイスキーの「スモーキーさ」が強くなるという訳ではありません。 この理由には、いくつかの要因が指摘されています。例えば蒸留後、冷却して出来上がった原酒は通常、最初に出て来る部分と最後の残りの部分はカットされて、真ん中の部分(ミドルカット)のみ樽熟成に回されます。「前後の部分」をどの程度カットするかは、各蒸留所の製造方針によって違います。また、どのような種類の樽でどのくらいの期間、どのような環境で貯蔵・熟成するかによっても、最終商品のスモーキーさは変わってきます。 従って、(大麦麦芽段階での)フェノール値が高いほど「よりスモーキーな(臭い)ウイスキーになる」というのは迷信・誤解です。フェノール値100ppmのモルトウイスキーより、50ppmのモルトウイスキーの方がスモーキーだったということもしばしば起こります(例えば、フェノール値が軒並み100ppm以上の「オクトモア」より、50ppmのアードベッグの方がよりスモーキーさを感じるように)。 6.フェノール値(ppm)は、麦芽の乾燥時間で経験的に決めている? ここで私の友人で、職業柄「サイエンス・ライティング」に詳しい、ウイスキー愛好家の安部祥輔氏の示唆に富む見解を紹介しましょう。 安部氏は「私の中での仮説でしかないのですが、(各蒸留所が目指す)フェノール値は『ピートで麦芽を※時間乾燥させたから**ppm』というふうに乾燥時間で決めているような気がしています」と話します。 海外サイトを見ていると、フェノール値は「麦芽の乾燥の度合い」とか「ピートを焚きこんだ度合い」といった記述がけっこう見受けられます。安部氏ならずとも、単位がppmなので、濃度にばかり意識が向きます(実際にほとんどのサイトは濃度について言及しています)が、「なぜ乾燥度合いがppmなのか?」と疑問に思います。 安部氏は「しかしながらフェノール値は、フェノール化合物が含まれている実際の濃度ではなく、単にピートを使った乾燥時間と考えると、腑に落ちることがたくさんあります。経験的に、製麦業者や蒸留所の製麦職人は、乾燥時間からおおよその数値を類推しているのではないでしょうか。乾燥時間が長ければ、麦芽に含まれるフェノール化合物量が増えてフェノール値が大きくなるのでしょうが、含まれる化合物の割合はこの値からはわかりません」と語ります。 なので繰り返しになりますが、ppm値が大きいからといってスモーク臭が強いわけではなく、「含まれるフェノール化合物の大半がクレゾールならボウモアのような香り、すなわち消毒薬のような匂い」になる、一方で、「グアヤコールが多ければ(ラフロイグのような)正露丸のような香り」がする、などという合理的な説明ができます。ppmは100万分の1単位という極微量単位だから測定誤差も考慮すれば、乾燥時間でppm値をざっくりと決めたとしても罪はないでしょう。 7.フェノール値の定義(算出方法)と測定方法は不明確 「どこを探してもフェノール値の定義と算出方法に関する記述が見つけられない」。ウイスキー愛好家から、しばしばこういう声を聞きます。フェノール値の算出方法としていくつかの手法が考えられますが、個々のメーカー(蒸留所)は、具体的にどのように測定・算出しているのかは公表していません。 安部氏は、以下のような手法を推測しています。 議論の前提として、そもそもフェノール値とは、測定対象(モルトやウイスキー)から検出されたすべてのフェノール化合物の濃度をすべて合算した数値なのか、何種類かのフェノール化合物をあらかじめ決めておいて、それらの濃度を合算したものなのか、それが判然としません。どのHPを探しても記述が見つけられません。いずれの方法でもない可能性もあります。 あるメーカー(蒸留所)が、例えば「以下のようなフェノ―ル化合物の濃度の合計値」を自社ウイスキーのフェノール値とするとあらかじめ決めていて、 フェノール(phenol)5ppm、 o-クレゾール(o-cresol)4ppm、 m-クレゾール(m-cresol)2ppm、 p-クレゾール(p-cresol)3ppm、 グアヤコール(guaiacol)8ppm、 4-エチルフェノール(4-ethylphenol)9ppm、 4-エチルグアヤコール(4-ethylguaiacol)10ppm だった場合、 合計値(合算値)である41ppmがそのウイスキーのフェノール値ということになります。 一つ手掛かりとなるのは、日本の大手メーカー(蒸留所)の手法です。先に紹介した輿水氏&嶋谷氏の共著のなかでは、「(サントリー社は)輸入された麦芽を、定性的にはガスクロマトグラフィー分析によって、ピーティングの度合いを調べ、定量的には全フェノール値、揮発性フェノール値を用いる」と紹介されています。 そこで、ここでは前者の算出方法、すなわち「検出されたすべてのフェノール化合物の濃度のすべてを合算」した場合を説明してみましょう。 ウイスキー中のフェノール値を算出すると、ピート由来だけではなく樽由来のフェノール化合物、さらに双方に由来するフェノール化合物とエチルアルコール(言うまでもなくウイスキーの主成分)との反応物であるフェノール化合物など、すべての製造工程で生成したフェノール化合物の濃度が算出されるわけです。 だとすれば(樽由来のフェノール化合物はスモーキーさとは縁遠いものもありますので)、フェノール値をもってスモーキーさを議論することはまったく不毛であることは誰にでも理解できることでしょう。 完成品としての(ニューポットではなく樽熟成後の)ウイスキーのフェノール値に言及している記事も多々あります。しかし、モルト中のフェノール値を算出するにしても、いったい何種類くらいのフェノール化合物が含まれるのか分かりませんが、スモーキーさの要因となる化合物とそうではない化合物のすべての濃度を算出することにあまり合理性が感じられません。従って、モルト(乾燥麦芽)中ではなく完成品のウイスキー中のフェノール化合物を、同じ指標で語ることはナンセンスだということです。 8.フェノール値の測定・算出方法とは? 「フェノール値の定義(算出方法)についての記述が見つからない」と書いているのは、ここまでの考察や推察を含んでの話です。ウェブサイト上でどんなに探しても「フェノール化合物の濃度」とか「ガスクロマトグラフィーを使って測定する」というレベルの域を超える記述は見当たりません。 もちろん分析化学や環境化学を専門としている研究者の文献を探せば、サイエンスに基づいて厳密に書かれた論文はいくらでも見つかりますし、ウイスキーの成分分析に関する論文もいくらでも見つけられますが、フェノール値の定義(算出方法)はどこにも書かれていません。 測定方法についても、やや専門的過ぎるかもしれませんが、改めて少し確認しておきましょう。専門家が紹介している様々な情報から推察すると、ウイスキーに含まれる成分の分析では、ガスクロマトグラフィー(GC: Gas Chromatography)単体ではなく、質量分析計(MS:Mass Spectrometry)を組み合わせた「GC/MS」や、高効率液体クロマトグラフィー(HPLC:High Performance Liquid Chromatography)と「MS」を組み合わせた「LC/MS(液体クロマトグラフィー質量分析法)」が用いられていることが多いのではないかと思います。GC単体やHPLC単体で調べるよりも、精度が高く分析も簡単だからです。 ただ、いろんな文献を検索して読んでいると、近年は、「GC/TOFMS(ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計=最新の分析機器です)」もよく使われているような印象です。 ちなみに、10社近くのモルトスターのサイトを調べてみると、多くの会社が「IoB Methods of Analysis」という測定手法を採用しているようです。これはイギリスの「The Institute of Brewing and Distilling」という業界団体が推奨する方法のようです(同法人のサイトには分析法の詳細が記載されているようですが、会員制サイトなのでIDとPWがなければアクセスができません。残念…)。 モルトスターは、IoB Method以外にもThe American Society of Brewing Chemists(ASBC)、The European Brewing Convention(EBC)という業界団体が推奨する分析法を使っていることもわかりました。国や業界(ビール、ウイスキー、ワインなどなど)ごとに基準があるようです(以上、測定方法については、しっかりとした「裏取り」はしていないうえでの記述であることをお含みおきください)。 ただしそもそも、こうしたモルトスターや蒸留所が、どのようにサンプリング(試料採取)しているのか、1回の測定に使用するモルトは何グラムか、どのような試薬を使って対象化合物を抽出するのかなどの測定手順やルールは公表されていません。微量成分の分析を行うのであれば、モルトスター間で分析手法を統一しなければ、測定データのバラツキが大きくなってしまいますが、それも不明です。 このように考えると、誤解をおそれずに言えば、本当にモルトスターや蒸溜所が(フェノール値の)濃度をきちんと測定しているのだろうか、データの信ぴょう性はどうなのかという疑問すら生じます。 9.結び 本稿を締めくくるにあたっては、やはり、安部氏の言葉を紹介しておきたいと思います。 「個人的には、やはりピートの焚き具合でppm値を決めていると思いたい。そのほうがサイエンスの手法で数値をはじき出すよりも、家内制手工業的なウイスキー製造にロマンを感じるからです。自社でフロアモルティングをやっている蒸溜所に、GC/TOFMSのような最新の分析装置がセッティングされていたら興ざめじゃないですか」。 私もまったく同感です。ウイスキーは数字で楽しむ(飲む)ものではないと思います。ウイスキーが嗜好品である以上、何でも機械や科学で決めてしまうより、蒸留所の職人たちが長年の経験を活かして、原材料や仕込み水、発酵条件、樽や熟成期間、風土等という様々な「偶然」と向き合いながら造る方が、より魅力的なウイスキーが出来ると信じています。 【御礼】この稿の作成にあたっては、本文中にも紹介したサイエンス・ライティングに詳しい安部祥輔氏のほか、堀正明氏(ウイスキー文化研究所認定ウイスキーセミナー講師)、大北賜氏(大阪「リトル・バー」マスター、※現在は「マスター・オブ・ウイスキー」)の御三方に貴重な情報、ご助言を頂きました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2020/03/08

閲覧総数 11239

-

7

神戸でボンさんとBAR巡り/7月17日(日)

この日記も少し前の話で、すみません(書かねばいけないと思いつつ延び延びになってしまった)。神戸でブログの友人ボンさんとBAR巡りをしました。僕にとっては地元なので、わざわざ改まってBAR巡りと記すのも変なんだけど、ボンさんは神戸でしっかりBARホッピングをするのは初めてということもあり、ご案内いたしました。さて当日、元町の「清香園」で軽く食事した後、巡ったBARは以下の通りです。【Bar Savoy Hommage】まずボンさんをお連れしたのは、神戸で、私が最近一番気に入っているBAR。マスターのMさんは、まだ30代前半の若手ですが、口八丁手八丁のバーテンダーで、僕が一目置いている凄腕である。 マンションの1階にある店は元町駅から北西へ徒歩5分ほどだが、店までの道が少々坂道で大変だ(笑)。しかしたどり着いたらそこは、まるで洋館の応接間に招かれたようなレトロな雰囲気が待っている。 Mさんはカクテルの名手で、知識欲も旺盛。現状に満足しない勉強家でもあるところも大好きだ。加えて、気さくな人柄でジョークの名人。話芸レベル(?)は、神戸の若手では一番かもしれない。 とにかくSavoy Hommageは楽しく、リラックスできるのが一番の魅力(加えて午後4時オープンなのも嬉しい!)。当分の間は、神戸ではうらんかんろが最も出没回数の多いBARになりそうだ。【カクテルルームこにし】ボンさんから当日、「**さん、カクテルルームこにしって知ってます? 年配の方がされていて、結構老舗らしいんですが…」と聞かれた。恥ずかしながら、初めて聞く名前だった。神戸のあちこちのBARに約30年も通い続けてきたのに…、こういうこともあるのが面白いところ。 で、場所がよく分からないので、Savoy Hommageのマスターに尋ねた。すると、元町駅への帰り道にあるというではないか(簡単な地図も書いてくれた)。それは訪ねてみなくてはと、早速2人でドアを開けた。 店内はカウンター6~7席程度の小じんまりした空間。マスターのKさんにご挨拶したが、現在地では店は28年。その前は別のお店で30年ほど勤めて、今年御歳75歳という。おそらくは、神戸の現役バーテンダーでは最長老格の一人になるのかもしれない。 店内の壁に、手書きのカクテル・メニュー(説明付き)の紙が貼ってあるのが面白い。「マティーニ」ではなく、「マテニー」と記されている。なんだか大正時代のBARにタイム・スリップしたみたい。お時間のある方、レトロなBARにご興味ある方は、一度訪問されるのもよし。業界の大先輩であるKさんが、まだまだ元気で現役でありますように…。【Bar Charlie Brown】3軒目には、やはり港町・神戸らしいBARにお連れしようと、馴染みでもある元町のかつての外人BARへ。分かりにくい細い路地の奥にあるが、今は大きな青い看板が通りに出ているので見つけやすい。 僕がよくお邪魔していた80年代前半は、デンマーク人のキディさんがマスターだったが、彼は天国にいる。店はその後、キディの妹さん、そして日本人の奥様に引き継がれ得たたが、結局7、8年前に、現在のTマスター方が営むキャッシュ・オンのショットBARに変わった。 でも、店はキディがやっていた頃と内装はほとんど変わっておらず、当時の雰囲気を楽しめる。キディの愛したジュークボックスもそのまま残っている。外人BARがすっかり姿を消したミナト神戸。古き良き時代に思いを馳せるなら、ここは最高の空間だ。僕にとっても思い出がいっぱい詰まっている。【Bar SAKAI】友人と一緒にBAR巡りをするが訪ねてきた時には、せっかくだから新しい店にもチャレンジしようといつも思っている。とくに一人ではなかなか行きにくい店をこういう機会に覗いてみたいと思っている。 で、今回僕が選んだのは、このBar・SAKAI。どこかのお店のマスターに紹介されたとか薦められたとかでなく、インターネット上のいくつかのBARサイトで「口コミの評判」がとても良かったからだ。 マスターのSさんは旧・新神戸オリエンタルホテル(今は確か別の名になっている)のBAR出身。ホテル出身だから黒か白のバーコート姿かと思ったら、おしゃれなシルクの黒ドレスシャツという、意外なファッション。接客もとても気さくだ。観光地の異人館街寄りという立地もあるのだろう。 ウリは生フルーツを使ったカクテルという。店内は土曜でもほぼ満員の盛況。若い女性客が8割くらいを占めている。この夜、僕もおすすめのフルーツ・カクテルを頼んだ。Sマスターはボストン・シェーカーの使い手らしく、流れるような鮮やかな所作だ。出てきた苺のカクテルのクオリティもとても高かった。また再訪したい1軒になった。【Bar YANAGASE】神戸を代表する老舗BARと言えば、この店か、旧Bar・Savoyだろうが、名バンテンダー・小林省三さんがいたSavoyは今はなく、弟子のKさんに継承された名前の同名のBARは、別の場所に立地する。 そういう意味で、やはりこのYanagaseはやはり今や数少ない、最も神戸らしい老舗で、遠来の客をもてなす際には外せないBARだ。今年で創業45年。異人館街に近い、ツタのからまる一軒家のBAR。店内には暖炉があり、Nマスターが本当にマキをくべて、店内を温めてくれる冬場は最高だ。 70代のNマスターは寡黙だが、暖炉のように心温かい方だ。神戸という場所柄、全国から客が来る。そうした客にいい気持ちで帰ってもらおうという心遣いがそうさせるのだろう。Yanagaseは神戸の文化財とも言っていい。こういう店は代替わりしても、永遠に受け継がれていってほしいと心から願う。【Bar Savoy 北野坂】この夜、最後にお邪魔したこのお店は、言わずと知れた神戸の老舗BARだ。マスターのKさんは、旧Bar・Savoy時代を通じて、約40年もの間、小林マスターを右腕として支えた(Savoy HommageのMマスターの兄弟子にあたる)。 旧Savoyなき後、Kさんは今はSavoyグループの中心的存在として、そして神戸のBAR業界のリーダーとして活躍している。その丁寧で、優しい接客は申し分ない。神戸の老舗カクテルBARでは、個人的にはここのカウンターが一番落ち着ける。 Savoy北野坂ではもちろん、Kさんのオリジナル・カクテル、「ソル・クバーノ」を頂く。1980年のS社のコンクールでグランプリを獲得した、今や全国のどこのBARでもその名が通用するカクテルだ(もちろん、ここでは小林さんのオリジナル・カクテルも楽しめる)。皆様も神戸へ行かれたら、ぜひSavoy北野坂へお越しを!【Bar Savoy Hommage】神戸市中央区下山手通5-8-14 078-341-1208 午後4時~午前零時 日休 【カクテルルームこにし】神戸市中央区元町通3-15-6 午後6時~11時 日祝休 【Bar Charlie Brown】神戸市中央区海岸通1-2-15 393-1514 午後6時~午前1時 不定休 【Bar SAKAI】神戸市中央区下山手通3-12-1 トア山手フラッツ104 391-3316 午後6時~午前2時 第1&3日休 【Bar Yanagase】神戸市中央区山本通1-1-2 291-0715 午後5時半~午前零時 無休 【Bar Savoy北野坂】神戸市中央区中山手通1-7-20 第3天成ビル4F 331-8977 午後5時~午前零時 無休・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2011/07/17

閲覧総数 996

-

8

Bar UK写真日記(38)/1月17日(日)

約1週間ぶりのBar UK写真日記です(By うらんかんろ)。 マスターは、2月9日に店内で開催するアイリッシュ・ウイスキー「ティーリング(Teeling)」テイスティングの会の準備に余念がありません。いま注目のティーリングですが、大阪でもここまで拘ったバーは少ないのではと思います。どんな会になるのか楽しみですね。 マスターは年末にDVDレコーダーに録画していた映画「ストックホルムにワルツを(原題は「Monica Z」)」を観ました。マスターの大好きなピアニスト、ビル・エバンスと共演したことでも知られるスウェーデンの女性ジャズ歌手・モニカ・ゼッタールンド(1937~2005)の半生を描いたものですが、「今まで知らなかったモニカの実像がとてもよく描かれていました。★5つの映画です」と大満足だったそうです。 マスターが大好きなモルト、グレンドロナックにまた1本新しいボトルが仲間入りしました。日本向け限定のマデイラ・カスク(1995年蒸留の19年熟成)。文句なしに旨いそうです。ぜひお試しを。 店が休みの日にマスターは、神戸で懇意なOさんが開いたバー「ル バトウ」にお祝いも兼ねてお邪魔しました。「内装も素敵なんですが、なによりもOさんの温かい接客が素晴らしい。とても心地よい空間でした」と絶賛でした。写真は「ル バトウ」でマスターが頂いた珍しいリキュール。上品な味わいだったそうです。 バーUKのお酒に変わり種が登場です。スミノフと言えば有名なウオッカ・メーカーですが、そのスミノフが出した限定のウオッカ・リキュール。なんと金箔入りです。お正月にぴったりのお酒ですね。 マスターは、20年以上もお世話になっているピアノ・バー「Misty」へ新年の挨拶にお邪魔しました。ここは実はバーUKと同じビルの3Fにあります。ピアノ弾きでもあるマスターが、お客様の歌伴や、アマチュア・ミュージシャンの方々とのセッションで腕を磨いたのがこのMistyです(でも、最近はカラオケが入ってしまったことに少々不満なマスターでした)。 バーUKのラム・ファミリーに新顔がお目見えです。モーリシャス産の「ニュー・グローブ(New Grove)」5年。フルーツ香&ヴァニラ香がたっぷりの、芳醇な味わいです。こちらもぜひお試しを! 営業時間前や後の”お勉強”を、マスターはとても大事にしています。この日は上映中の映画「ブリッジ・オブ・スパイ」です。実話を元にした作品ですが、スピルバーグ監督にコーエン兄弟の脚本とあれば、「面白くないわけがないと思っていた」マスターですが、その通り「120%満足」だったそうです。 昨年10月の小林省三さん(元バー・サヴォイのマスター)に続き、また残念な訃報です。切り絵作家の故・成田一徹さんともが長い交友を重ねられ、マスターも懇意にして頂いた祇園サンボアの中川立美マスターが1月13日に亡くなられました。マスターは「一徹さんと懇意だったマスターがまた一人旅立たれた。まだお若かったのに、残念でなりません」と急逝を悼んでいました。写真は、祇園サンボアを愛した作家、故・山口瞳さん直筆の暖簾(店内に飾られています)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回程度お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。オープン~午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円

2016/01/17

閲覧総数 1216

-

9

ミッキーマウスの著作権はもう切れているのか?/10月6日(土)

※この記事は、2012年10月にアップされたものですが、今回、2018年の日本の著作権法改正を反映させて、以下の記述内容を少し修正いたしました。 私は法律の専門家でも何でもありませんが、ブログをやっていることもあり、不本意なトラブルを招かないように、著作権問題、名誉毀損問題などには普段から強い関心を持っていて、専門家(弁護士、大学の法学担当教官ら)の意見・見解も時々伺っています。 先日のことですが、ふと、素朴な疑問が浮かびました。「ミッキー・マウスって、1920年代に誕生したから、もう著作権の保護期間は終わってるんじゃないのか?」と。そこで、とりあえず、自分で調べてみることにしました(もし間違い等があったら、ご指摘ください。修正いたします)。 ◆外国の著作物は、日本国内で日本の著作権法が適用されるのか 最初に、基本的な知識や事実、データを10点ほどおさえておきたいと思います。 1.他国の著作物であっても、日本国内では、日本の現行著作権法(1971年1月1日施行、直近の改正は2018年&2019年)が適用されます。 2.日本の著作権法での保護期間は従来、「著作者の死後50年間、または法人・団体名義の著作物は公表後50年間」となっていました(ただし映画だけは2003年の法改正で「公表後70年」になりました)。しかし、「TTP協定」署名に伴う2018年12月30日成立の法改正で、保護期間は著作者の死後「70年間」に、また映画以外の著作物も「70年」に延長されました。 (※ただし、1953年以前発表の映画の保護期間は「公表後50年」のままです。また、2018年12月29日以前に、著作権が消滅しているものについては延長されていません。ちなみに旧著作権法<1899年~1970年。以下「旧法」と略>では「発表後または著作者の死後38年」でした)。 3.太平洋戦争時の旧連合国(英米仏カナダなど)の作品の著作権は、「戦時加算」としてさらに保護期間がさらに10年加算されます(第二次大戦中、日本が著作権保護に十分に取り組んでいなかったことが理由とのこと)。 4.ミッキー・マウスが初めて登場したのは、1928年製作・発表の映画「蒸気船ウィリー」です。 5.著作権の開始年の数え方は、「著作物の発表または著作者の死亡が公表された翌年を1年目する」となっています。 6.改正著作権法の規定を適用すれば、1953年以前に発表された「蒸気船」のミッキー・マウスの日本国内における著作権は、ディズニー社の作品であるという前提に立てば、発表翌年の1929年(始期)+70年(保護期間)+10年(戦時加算)で、2009年に消滅しています(法律専門家の間ではこの見解が多数派とのことです)。 一方、「蒸気船」でのミッキーがもしウォルト・ディズニー個人名義の創作物であるという前提に立てば、著作権の保護期間は、ディズニー没年の翌年1968年(始期)+70年+10年で、2048年で消滅ということになります。 7.現行法の附則には、「旧法による著作権の存続期間の満了日が、新法による著作権満了よりも後であれば、旧法の存続期間を優先する」となっていますが、旧法で計算すれば、映画が法人(ディズニー社)名義の場合、1928年(旧法では発表年が始期)+38年(旧法の保護期間)+10年(戦時加算)で、1976年に著作権は消滅しています。 もしディズニー個人名義ならば、1967年(旧法では死亡時の年が始期)+38年+10年で、2015年に著作権が消滅ということで、現行法を適用した方が保護期間が長い(2048年)ので、この規定はあまり意味を持ちません。 8.もちろん、ここでいう著作権とは「蒸気船ウィリー」に登場したミッキーに関するもので、現在よく知られているアニメのミッキーや、ディズニーランドで子どもに愛想を振りまいているミッキーは、少し顔が違うため、後年に公表されたミッキーは別の著作物という考え方が一般的です。 9.米国の著作権法は1998年に延長法が成立し、保護期間がそれまでより20年間長くなりました。原則、著作者の死後70年間に、法人の場合は発表後95年間となりました。その結果ミッキー・マウスの米国内での著作権も、最大2024年まで延長されることになりました。 10.ディズニー社は、ミッキー・マウスの国内著作権についての日本国内の専門家からの問い合わせに対して、現時点では「著作権に関しては一切お答えしない」との立場です。 ◆日本国内の著作権が切れたらどうなるのか 2009年に日本国内でのミッキー・マウスの著作権保護期間が切れたのかどうかについて、ディズニー社は今なお公式見解を出していません(出典:Wikipedia)。しかし結論として、Webで何人かの法律専門家の見解を読む限り、少なくとも1929年に公開された映画のミッキーは現時点では、保護期間は終了しているという意見が多数派です。 そして、たとえどんなに長くても、ディズニー没後60年の2027年には「蒸気船」のミッキーの著作権は消滅します。 その時には、ミニー・マウスも含めてパブリック・ドメイン(公共の物)になり、原則、誰でもブログなどで自由に使えるようになります。 ただし、気をつけないといけないのは、その後に誕生した顔が少し違うミッキー・マウスについては、まだ法人としてのディズニー社が、今なお著作権を持っていると考えられます。権利保護に関しては周到なディズニー社ですから、マイナー・チェンジを繰り返し、その都度創作の時点を延長、延長している可能性もあります。著作権が切れている初期のミッキーを真似た芸術作品をつくったつもりでも、「似ているから違法だ」と訴えられるおそれがあります。 また、いかがわしいアダルト・サイトがミッキーやミニーをキャラクターに使えば、「著作者人格権」(【注1】)の侵害として訴えられるでしょう。注意すべきことは、著作権は切れたとしても、商標権は、登録者が更新し続ければ半永久的に維持されることです。自分の会社の商品にミッキーの絵を描いて勝手に販売すれば、必ず商標権侵害で訴えられます。場合によっては巨額の賠償を請求されます。 ディズニー社は現在でも、個人がブログなどで私的に使用・利用する分についてはあまり目くじらは立てない方針のようですが、営利目的で使おうものなら、きっと厳しいクレームが来るのは間違いありません。営利目的での利用は基本NGと考えておいて方が無難です。 ◆著作権はどこまで保護されるべきか 米国では、ディズニーという巨大資本の圧力で、議会が著作権法の保護期間を二度(1976年、1998年)にわたる延長しました。いずれもミッキー・マウスの著作権が切れる直前に延命を図ったようなものだったので、“ミッキー・マウス保護法”と揶揄されました。98年の延長には、「自由な芸術活動よりも企業の利益を優先させるもの」と米国内からも大きな批判が巻き起こり、2002年には違憲訴訟も起きましたが、連邦最高裁は2003年、7対2の多数決でこの著作権延長を合憲と判断しました。 「著作権は一定期間保護されるべきだ」という考え方にほぼ全員が賛成すると思います。しかし、その期間が長すぎることについては、作家や音楽家の中からも、著作権が特定の団体、個人に独占されてしまうと、クリエイティブな創作活動にかえってマイナス面が大きいと反対する声も多いのです。 言うまでもありませんが、小説や映画、音楽などあらゆる芸術は、過去の古典や名作など蓄積の上に、新たなヒントを得ながら創作活動をしていると言っても過言ではありません。過去の創作物は一定期間が過ぎれば、人類共通の財産として、自由に活用できなければ、新たな創作物は生まれてこないでしょう。そういう意味でも、保護期間はできるだけ短い方がいいと思います。 ◆TPP参加問題を巡る米国からの圧力 新聞やテレビがあまり報じないのですが、米国は今、日本政府に対して「TTP(環太平洋戦略的経済連携協定)に参加したいのなら、著作権の保護期間を米国と同じ70年、95年にしろ!」と要求してきています。2003年の法改正で映画の保護期間が70年に延長されたのも、実は米国からの圧力があったのが背景でした。 現行の50年を70年へ延長することについては、国内には反対意見が数多くあります。「古い芸術作品の流通・販売が阻害され、ビジネスが成り立たなくなる」「新たな創作活動への障害にもなる」「インターネット時代にこれ以上の保護は必要ない」「著作権を持つ大企業、大資本が得をするだけで、一般大衆の利益にならない」等々。 しかし、すでにTTP協定に参加した国のなかには、韓国、オーストラリアなど米国の要求(圧力)に屈して70年に延長した国も少なくないということです。日本は米国の圧力に屈せず、現行の50年を死守してほしいと願うのは僕だけではないでしょう。【追記】残念ながら、前述した通り、2018年12月の著作権法改正で、保護期間は「70年」に延長されてしまいました。 ◆余談ですが… 最後に一つ、Web専門サイト「著作権講座」さんから拾った興味深い余談を紹介します――。日本で有名な人気キャラクターたちも、いつの日か著作権の保護期間が切れます(商標権は更新し続ける限り存続しますが…)。キティちゃんは2044年に(1974年に「サンリオ」名義で発表後70年)、サザエさんは2062年に(作者・長谷川町子さん没後70年)、ドラえもんは2066年(作者・藤子・F・不二雄氏没後70年)に、それぞれ著作権が消滅します(出典:著作権講座=http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html)。ほかにも鉄腕アトムは2060年に著作権消滅(作者・手塚治虫氏没後70年)。 個人的には、こうした日本国民に広く愛されているキャラクターたちは、著作権が消滅したからと言っても、そのイメージが汚されることのないような何らかの仕組みができることを祈ってやみません。 【注1】著作者人格権 著作者の人格的な利益について保護しようとする権利。具体的には、公表権(著作物を公表するかしないか決定できる権利)、氏名表示権(実名かペンネームを著作物に表示するかしないか決定できる権利)、同一性維持権(無断で著作物を修正・変更されない権利)の3つがある。「一身専属性の権利」で他人には譲渡できない(著作権法18条~20条、59~60条、116条、119条第五項)。(出典:知的財産用語辞典= http://www.weblio.jp/content/ ほか) 【御礼】この稿を書くにあたって、以下の専門サイトから貴重な情報や多大な示唆を数多くいただきました。この場をかりて、著者、編者の皆様に御礼申し上げるとともに、参考にした専門サイトを紹介しておきたいと思います。 ・「著作権講座」→ http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html ・「見えない道場本舗」→ http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080509/p4 ・「米国最新IT事情」→ http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/ITPro/USIT/20021012/1/ ・「米連邦最高裁、合憲と判断:WIRED ARCHIVES」→ http://wired.jp/archives/2003/01/17/ ・「アメリカの著作権延長法について」→ http://homepage3.nifty.com/machina/c/c0004.html ・「著作権延長法」「著作権の保護期間」→ http://ja.wikipedia.org/wiki ・「知的財産用語辞典」 → http://www.weblio.jp/content/ ・ 文化庁HP「TTP協定の締結に伴う著作権法の改正」→ https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/ ・「著作権が自由に使える場合」(公益社団法人・著作権情報センター)→ https://www.cric.or.jp/qa/ ・「著作物・著作権をめぐるルール改正(解説)」(GVA法律事務所HP)→ https://gvalaw.jp/6253 ・「著作権保護期間、50年から70年に延長。一部非親告罪化も」(Watch Impress)→ https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1152341.htmlこちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/10/06

閲覧総数 14026

-

10

【改訂新版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(19)Bronx/12月13日(火)

19.ブロンクス(Bronx)【現代の標準的なレシピ】ジン(40)、ドライ・ベルモット(10)、スイート・ベルモット(10)、オレンジ・ジュース(10) 【スタイル】シェイク 19世紀末から20世紀初めには誕生していたと思われる古典的カクテルの一つです。カクテルブック等ではしばしば「米禁酒法時代(1920~1933)に、当局の摘発を逃れるためのカモフラージュ(オレンジ・ジュースに見せかける)として考案された」と紹介されていますが、これは大きな間違いです。 カクテルブックの古典的名著である「173 Pre-Prohibition Cocktails」(トム・ブロック著、1917年刊)や「Harry’s ABC Of Mixing Cocktails」(ハリー・マッケルホーン著、1919年刊)にも登場していることからも、少なくとも禁酒法施行以前の1910年代に誕生していたことは確実です。 現時点で確認した限りでは、上記の「173…」が欧米で初出文献です。そのレシピは、「ドライ・ジン3分の1、ドライ・ベルモット3分の1、スイート・ベルモット3分の1、(スライス・オレンジを入れてシェイク)」となっています。レシピからも分かるように、マティーニのバリエーションの一つとして考案されたと考えられています。 カクテル名は、米国ニューヨーク市のブロンクス地区(またはブロンクス動物園)にちなむと伝わっています。ただし、考案者や時期等については、他の古典的カクテル同様、さまざまな説が現在まで伝わっています。Wikipedia英語版だけでも以下の3つの説を紹介しています。(1)1905年、ブロンクスのレストラン・オーナー、ジョセフ・ソルマーニ(Joseph Sormani)が考案(ただし彼がヒントを得た「ブロンクス」の原型はフィラデルフィアで日常的に飲まれていたドリンクだった)(2)1899年~1906年の間のある時、ニューヨークのウォルドルフ・アストリア・ホテルのバーテンダー、ジョニー・ソローン(Johnnie Solon)が常連客の求めに応じて考案。ソローンは、ブロンクス動物園の奇妙な動物たちの話をよくしていたその常連客のイメージから「ブロンクス」と名付けた(原資料=The Old Waldorf-Astoria Bar Book、1935年刊=でも確認)。(3)1908年に出版されたウイリアム・ブースビー(William T. Boothby)のカクテルブックによれば、「ブロンクス」はピッツバーグのバーテンダー、ビリー・マロイ(Billy Malloy)が考案したと記すが、なぜ「ブロンクス」という名前にしたのかについては触れていない(※マロイ氏は禁酒法時代にカクテル「オレンジ・ブロッサム」を考案したとも伝わる人)。 参考までに、「173…」以外の1910~40年代の主なカクテルブックに収録されている「ブロンクス」を見ておきましょう。・「ABC of Mixing Cocktails」(Harry MacElhone著、1919年刊) ジン3分の1、ドライ・ベルモット3分の1、スイート・ベルモット3分の1、オレンジ・ジュース4分の1個分・「Cocktails, How To Mix Them」(Robert著、1922年刊) ジン3分の1、ドライ・ベルモット3分の1、スイート・ベルモット3分の1、オレンジ・ジュース4分の1個分、オレンジ・ビターズ少々(好みで)・「The Savoy Cocktail Book」(Harry Craddock著、1930年刊) ジン4分の1、ドライ・ベルモット4分の1、スイート・ベルモット4分の1、オレンジ・ジュース4分の1・「World Drinks and How To Mix Them」(William Boothby著、1934年刊) ジン2分の1、ドライ・ベルモット4分の1、スイート・ベルモット4分の1、オレンジ・ジュース1tsp・「The Artistry of Mixing Drinks」(Frank Meier著、1934年刊) ジン2分の1、ドライ・ベルモット4分の1、スイート・ベルモット4分の1、オレンジ・ジュース8分の1個分・「Waldorf-Astoria Bar Book」(A.S. Crockett著、1935年刊) ジン2分の1、ドライ・ベルモット4分の1、スイート・ベルモット4分の1、オレンジ・ピール・「The Stork Club Bar Book」(Lucius Beebe著、1946年刊) ジン1オンス、ドライ・ベルモット4分の3オンス、スイート・ベルモット4分の3オンス、オレンジ・ジュース4分の1オンス・「The Official Mixer's Manual」(Patrick G. Duffy著、1948年刊) ジン2分の1、ドライ・ベルモット4分の1、スイート・ベルモット4分の1、オレンジ・ジュース4分の1個分 「ブロンクス」のレシピ材料に卵黄を加えると「ゴールデン・ブロンクス(またはブロンクス・ゴールデン)」、卵白を加えると「シルバー・ブロンクス(またはブロンクス・シルバー)」と呼ばれることは、バーテンダーなら知っておいて損はないかもしれません。 「ブロンクス」は欧米からそう遅れることなく日本に伝わっており、1920年代の国内のカクテルブックにも登場しています。 【確認できる日本初出資料】「コクテール」(前田米吉著、1924年刊)。レシピは「ジン3分の1オンス、ドライ・ベルモット3分の1オンス、スイート・ベルモット3分の1オンス、オレンジ・ジュース6分の1個分、オレンジ・ビターズ少々」となっています。・こちらもクリックして見てねー! → 【人気ブログランキング】

2016/12/13

閲覧総数 1086

-

11

【改訂新版】カクテルーーその誕生にまつわる逸話(53)Martinez Cocktail/6月3日(土)

53.マルチネス・カクテル(Martinez Cocktail)【現代のレシピ】(※このカクテルに関しては現代においても「標準的」なものがなく、かなりレシピの幅が広いです) ジン(20~50ml)、スイート・ベルモット(20~50ml)、ドライ・ベルモット(0~20ml)マラスキーノ(またはオレンジ・キュラソー)1~3dash、オレンジ・ビターズ(またはアンゴスチュラ・ビターズ)1~3dash、レモン・ピール ※ただし、うらんかんろ個人として作る場合は、ジン30ml、スイート・ベルモット40ml、マラスキーノ2dash、オレンジ・ビターズ2dash、レモン・ピールというレシピでつくっています 【スタイル】ステア(またはシェイク) 「マルチネス・カクテル」は19世紀半ば~後半の米国で誕生したと伝わり、マティーニの原型とも言われる代表的な古典的カクテルです。その後に誕生したマンハッタンやマティーニへの「橋渡し的な役割」を担ったカクテルとも位置づけられています。 「マルチネス・カクテル」が初めて活字で紹介されたのは、”カクテルの父”とも言われる、かのジェリー・トーマス(Jerry Thomas 1830~1885)が著した世界初の体系的カクテルブック「How To Mix Drinks」(1862年初版刊)の改訂版(1867年刊)です。従来は以下のような、真偽不明の「誕生にまつわる逸話」が、たびたび文献や専門サイトで紹介されてきました。 「カクテル名の『マルチネス』は、米国カリフォルニア州の都市名(サンフランシスコの東約40マイル)に由来する。ゴールドラッシュ時代(1848~55年)のサンフランシスコ、同地のオクシデンタル・ホテルでバーテンダーをしていたジェリー・トーマスが、金鉱探しにやって来た男の客から『マルチネスへの旅立ちのために、元気になる一杯を』と頼まれ、つくったのがこのカクテルである」 しかし現時点で言えることは、「考案者は伝わっておらず、誕生の経緯・由来も残念ながら不明な部分が多い」ということだけです(トーマス自身もその著書では、由来については何も触れていません)。 一方で、当時よく使用されていたベルモットが、イタリアのマルティニ社製だったことから、その社名にちなんで「マルチネス」と呼ばれるようになったという説もあります。しかし、これも根拠資料やデータは伝わっていません。余談ですが、カリフォルニア州のマルチネス市には現在、「マティーニ発祥の地」を記念する石碑(いささかこじつけ気味だと思うのですが…)が建てられているといいます(出典:http://blog.livedoor.jp/bar_kimura/archives/8747718.html )。 ところで、ジェリー・トーマスが「How To Mix Drinks」(1862年初版刊)の1867年の改訂版で初めて紹介したマルチネス・カクテルのレシピは、以下の通りです。「オールドトム・ジン1pony =【注1】ご参照、スイート・ベルモット1wineglass=【注2】ご参照、マラスキーノ2dash、アロマチック・ビターズ1dash。しっかりとシェイクし、大きめのカクテルグラスに注ぐ。4分の1の大きさのスライス・レモンをグラスに入れる。もしゲストが甘口の味わいを望むのであれば、ガム・シロップ2dashを加える」。 【注1】ponyは当時の液量単位で1ponyはほぼ1mlに相当。【注2】このwineglassの容量についてトーマスは明記していませんが、同著の挿絵に描かれたwineglassの絵を見ると、約60~90mlくらいと想像できます。 さらに今回、改めて様々な情報を集めていると、とても興味ある見解に出合いました。現在では英国のドライジン・ベースが当たり前となっているマルチネス・カクテルですが、誕生当時はオランダジンである「ジュネヴァー」を使っていたというのです(出典:diffordsguide.com/encyclopedia/1066/cocktails/martinez-cocktail)。確かに、19世紀後半だと、米国においてはジンは英国産よりオランダ産の方が主流だったでしょうし、あり得ない話ではないと思います。 ちなみに紹介されていたレシピは「ジュネヴァー50ml、スイート・ベルモット30ml、ドライ・ベルモット10ml、オレンジ・キュラソー8ml、アンゴスチュラ・ビターズ1dash」となっていました。時の流れで、ジンの主流がオランダから英国へ移行する過程で、こうした「過去」も忘れさられていったのかもしれませんが、ただしこの「ベース=ジュネヴァー起源説」が正しいのかどうかも、根拠資料が示されていないので現時点では何とも言えません。 ご参考までに、トーマスの本以降に出版された主なカクテルブックで、「マルチネス・カクテル」のレシピをざっと見ておきましょう。注目すべきは、現代の標準レシピとは違って、(スイート・ベルモットではなく)ドライ・ベルモットを使うレシピが目立つことです。これはやはりマティーニへ発展していく過程で、レシピが揺れていたことの証でしょう。・「The Modern Bartender's Guide」(O.H.Byron著、1884年刊)米 Martinez Cocktail No.1=ジン0.5pony、ドライ・ベルモット1pony、アンゴスチュラ・ビターズ3~4dash、ガム・シロップ3dash Martinez Cocktail No.2=ジン0.5wineglass、ドライ・ベルモット0.5wineglass、キュラソー2dash、アンゴスチュラ・ビターズ2dash、ガム・シロップ3dash ※No.1、No.2いずれもステア なお、Byronによる以下のような別レシピも伝わっています(出典:ginfoundry.com/cocktail/martinez-cocktail/)。 オールドトム・ジン30ml、スイート・ベルモット30ml、キュラソー2dash、アンゴスチュラ・ビターズ2dash・「Cocktails:How To Mix Them」(Robert Vermier著、1922年刊 )米 オールドトム・ジン4分の1gill(=30ml)=【注3】ご参照、スイート・ベルモット4分の1gill、アンゴスチュラ・ビターズ1~2dash、ガム・シロップ(またはキュラソー)2~3dash、アブサン1dash=お好みで、レモン・ピール&チェリー(ステア)(【注3】gillは当時の液量単位。1gillは120mlに相当)・「Cocktails」(Jimmy late of the Ciro's著、1930年刊 )米 オールドトム・ジン2分の1、ドライ・ベルモット2分の1、アンゴスチュラ・ビターズ2dash、レモン・ピール&オリーブ(作り方の指定なし)・「The Savoy Cocktail Book」(Harry Craddock著、1930年刊)英 ジン0.5glass、ドライ・ベルモット0.5glass、オレンジ・ビターズ6分の1tsp、キュラソー(またはマラスキーノ)3分の1tsp、レモン・ピール&チェリー(シェイク)※本文中では6人分のレシピとして紹介していたため、1人分の分量に換算しました。・「The Official Mixer's Manual」(Patrick Gavin Duffy著、1934年刊)米 ジン45ml、ドライ・ベルモット30ml、オレンジ・ビターズ1tsp、キュラソー(またはマラスキーノ)0.51tsp、レモン・ピール(シェイク)※本文中では6人分のレシピとして紹介していたため、1人分の分量に換算しました。 最後に現代のオーセンティック・バーではどんなレシピでつくっているのか、その代表として、英国ロンドン・サヴォイホテル「アメリカン・バー」のレシピをご紹介しておきましょう。 オールドトム・ジン50ml、スイート・ベルモット20ml、ドライ・ベルモット10ml、マラスキーノ5ml、ボウカーズ・ビターズ=【注4】ご参照=1dash、オレンジ・ツイスト(シェイク)。【注4】1828年にドイツ系米国人のヨハン・ボウカーが製造・販売したビターズ。かのジェリー・トーマスもいくつかのカクテルで使用している。1920年代に一時製造中止となったが、近年、その味わいを再現した製品が再発売されている。 「マルチネス・カクテル」は、日本には1930年代には伝わり、文献でも紹介されました。しかし、その後は60年代初めまでの間、カクテルブックに何度か登場したあとは、ほとんど忘れられたカクテルになりました。再び”陽の目”をみるのは、2000年以降、欧米の大都市を発信地としてクラシック・カクテル再評価のトレンドが起きてからです。【確認できる日本初出資料】「スタンダード・カクテルブック」(村井洋著、NBA編、1937年刊)。レシピは以下の二通りが紹介されています。 英国風=プリマス・ジン2分の1、ドライ・ベルモット2分の1、アンゴスチュラ・ビターズ2dash、オレンジ・シロップ2dash、レモン・ピール、 欧州大陸風=オールドトム・ジン2分の1、ドライ・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ2dash、キュラソー(またはマラスキーノ)3dash、レモン・ピール・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2017/06/03

閲覧総数 2065

-

12

Bar UKマスターのつぶやき(知っておきたい「バーでの大人のマナー」))

バーUKにお越しになる若い世代のお客様から時々、「オーセンティック・バーのマナーとして絶対に知っておいた方がいいルールとかマナーはありますか?」という質問を受けることがあります。バーでのルールやマナーは、永遠に変わらないものもありますが、その時代に応じて変わるものもあります。 最近、SNS上でいろんな方々(オーセンティック・バーのマスターや通い慣れている年配のお客様など)から、ルールやマナーについて様々な投稿がありました。そこで、そうした投稿も参考にしながら私自身も、2022年の現在、世代に関係なく覚えておいた方がよいと考える20のルールとマナーを挙げてみました(他の方の提案で私も同意できるルールについては、ほぼそのまま採用させてもらっているものもあります)。 おそらく、これだけを覚えて実践すれば、貴方はきっとオーセンティック・バーで「大人」として丁重な扱いを受け、楽しく充実した時間が過ごせるはずだと信じています。 <知っておきたいバーでの大人のマナー20カ条>1.酒場に相応しい服装で出かけ、いつもより「ちょっとカッコいい大人」であろうと努力する。2.店に入った時、または席に着くまでに店主やスタッフと挨拶を交す。3.言葉遣い・会話は人格、品格を映す。丁寧な言葉遣いをし、場に相応しい会話内容に注意する。4.お酒は大切に、美味しい状態のうちに飲む。ショート・カクテルはだらだらと飲まず、1杯20分を目安に味わう。バーは無料の休息空間ではない。概ね30分に1杯は何か注文する。お酒を残すときはひとこと言い添える。5.バーテンダーの方を「バーテン」と呼ばない。「バーテンダーさん」と呼んであげよう(「バーテン」とは、80年代以前に客が使っていた「蔑称」であり、現代の仕事に誇りを持つバーテンダーは嫌がる呼び方である)。6. お酒の話で知ったかぶりをしない。知らないことは店主に聞く。7.マスター(バーテンダー)を一人で独占しない。お酒をつくっている時はできるだけ話しかけない。8.カウンターや棚のボトルは、勝手に手に取ってはいけない。手に取って見たいときは店主の許可を得る。9.カウンターには鞄などの物は置かない。また、できるだけ肘はつかないで飲む。10.店内で男女でベタベタしない(同行した人の身体には触らない。キスは店外でする)。11.会話の声の大きさに注意する。大声で喋らず、騒がず、静かに飲む。12.むやみに他の客に話しかけたり、他人の話に絡んだりしない、話題に入る場合も批判はしない。また、他の客をじーっと見ないこと(感じが悪いし、喧嘩の原因になることもある)。13.バーで異性を口説くのはご法度。バーはナンパの場ではない。14. 飲んでも飲まれるな。カウンターで眠らない、泣かない、吐かない。自分の適量を知り、ペース配分に気を付け、限度を守る。飲み過ぎたと思う時は、店に迷惑をかける前に素直に帰宅する。15.トイレの利用は短時間できれいに(次に待っている人がいます)。16.長居は無用。混んできて、満席になったら、新しく来た人に席を譲る。17. 喫煙はその店のルールを守り、許されている場合でも隣客に気遣い、煙の行き先を注意しながら嗜むこと(葉巻やパイプ煙草は臭いがキツいので店主の許可を取る。バーUKのように、店によってはNGである場合も)。18.携帯電話は基本、店内ではNG。店の外で使うこと。19.店内風景やボトル、カクテルなどを写真に撮る時は店主の許可をとること。フラッシュはたかない。20. できるだけ現金ですっきり払う(十分な現金の用意をし、割り勘でぐずぐずしない)。

2022/04/24

閲覧総数 1377

-

13

【カクテル・ヒストリア】(33)ブラッドセルという天才バーテンダーがいた

WEBマガジン「リカル(LIQUL)」連載 【カクテル・ヒストリア第33回】 ブラッドセルという天才バーテンダーがいた「スタンダード・カクテル」という言葉を聞けば、半世紀以上前に誕生して、長い歳月を飲み継がれてきたドリンクというイメージがある。しかし近年は1970年代以降に考案されたカクテルの中にでも、「スタンダード」として定着し、そうしたカクテルの中には「モダン・クラシック」と呼ばれる逸品もある。 ◆「モダン・クラシック」の革命児とも長年、クラシック・カクテル発展の歴史を研究してきた私は、そうした「モダン・クラシック」を知るうち、ディック・ブラッドセル(Dick Bradsell、1959~2016<本名は、リチャード・アーサー・ブラッドセル=写真左=(C) Anistatia Miller & Jared Brown)というバーテンダーの名を、よく目にするようになった。「モダン・クラシック」をテーマにしたカクテルブックには、ブラッドセルの名と彼が考案したカクテルが、必ずと言ってよいほど登場する。2016年に彼が亡くなった際、多くのメディアは、ブラッドセルについて、「1980~90年代のロンドンのカクテルシーンを変えた革命児」「モダン・クラシックの先駆者」という賛辞を贈っている。 ◆不動の人気を得た「エスプレッソ・マティーニ」1980~90年代を通じて数多くの「モダン・クラシック」を生み出したブラッドセルだが、その人気と評価を一番高めたのは、何と言っても、「エスプレッソ・マティーニ(Espresso Martini) 」=写真右下=だろう。1983年に考案されたこのカクテルは、ウオッをベースに、エスプレッソ・コーヒー、コーヒー・リキュール、シロップを加えてシェイク。カクテルグラスに注いだ後、表面にコーヒー豆2~3粒を浮かべるというもの。お酒とコーヒーを融合させるという、当時としてはとても斬新なアイデアだった。ブラッドセルは、当時ロンドン「ソーホー・ブラッセリ―(Soho Brasserie)」に勤めていたが、当初は、裏メニューとして「ウオッカ・エスプレッソ」の名前で提供されていただけだった。しかし、90年代末、彼が移籍した「マッチ(Match)」というバーで初めて「エスプレッソ・マティーニ」の名でオン・メニューとなり、客の人気を集め、幅広く知られるようになった。近年では、世界的な人気カクテル・ランキングで常に上位にランキングされるようになり、日本の大都市のカクテル・バーでも、よく注文される光景を見かける。 ◆学校生活には馴染めず中退ブラッドセルは、英国イングランド南部にあるワイト島で生まれ育った。しかし学校生活には馴染めず高校を中退。1977年、18歳の時に家を出て、翌年、叔父の紹介で、ロンドンのピカデリー・サーカス近くにある「将校クラブ」で給仕として働き始めた。 彼は当初、フロアや調理補助のような仕事をしていたが、やがてお酒をつくり、提供する仕事の方に興味が沸き、バー部門で働くようになる。しかし、頼りにした叔父が独立するため将校クラブを離れたのを機に、ブラッドセルも友人の紹介でロンドン市内のバー「ザンジバール・クラブ(Zanzibar Club)」へ移ることになった。 ◆数多くの「モダン・クラシック」を生み出すまもなく彼は、独創的なカクテルづくりに才能を発揮し始める。1980年代半ばに考案した「ブランブル(Bramble)」=写真左下=という彼のオリジナルも、今や「モダン・クラシック」の定番ともなっている。ジンをベースにして、レモンジュース、シロップ、ブラックベリー・リキュール(クレーム・ド・ミュール)をシェイクして、クラッシュド・アイスを入れたロック・グラスで提供する。1980年代半ば、ブラッドセルが、故郷・ワイト島の香ばしいブラックベリー畑にインスピレーションを得て考案し、客の人気を集め、ロンドンのバー・シーンで広がったと伝わる。この頃、ブラッドセルは、前妻のヴィッキーと出会い結婚。一女(Bea)を授かるなど私生活でも充実していた時期だった(しかし、2000年に離婚)。1986~87年頃に生み出した「ロシアン・スプリング・パンチ(Russian Spring Punch)」 は、ブラッドセルが、当時バーテンダーとして働いていた「ザンジバー(Zanzibar)」で友人のために考案した「モダン・クラシック」の一つで、多くのカクテルブックで紹介されている。ウオッカをベースに、クレーム・ド・フランボワーズ、カシス・リキュール、レモンジュース、シロップ、生ラズベリー6~7個。シェイクした後、氷を入れたタンブラーに注ぎ、シャンパンで満たす。華やかな味わいのカクテルだ。 ◆奇をてらわず、「再現性」を重視ブラッドセルは、残念ながら2016年、脳腫瘍のため、57歳の若さで惜しまれながら亡くなった。彼は様々なバーを渡り歩き、その生涯のほとんどを後進の育成に捧げた。公の場に出てくることはあまり好まず、「半ば隠者のような」後半生を送った。彼が生み出した「モダン・クラシック」には、奇をてらったものは少ない。どちらかと言えば、それまでのスタンダードなクラシック・カクテルを再評価し、再解釈して考案したものが多い。材料も多くても4種類程度にとどめ、入手が難しいものは使わず、他のバーテンダーによる「再現性」を重視した。彼が残したと伝わる代表的なオリジナルも、その多くが「スタンダードの良さを生かして、アレンジしたもの」が多い。ブラッドセルの名前とその功績は、現代のバーテンダーが忘れてならないものだと思う(写真左上=残された膨大な資料からブラッドセルの生涯と創作の裏側に迫った伝記「Dick-Tales」<Anistatia Miller & Jared Brown著>)。現代のバー・シーンで毎年生み出されるオリジナル・カクテルは、星の数ほどあるが、10年後、20年後ですら生き残っているのは稀だ。近年のコンペを目指すバーテンダーは、その時限りの創作には力を注ぐが、自分の創作カクテルが末永く飲み継がれていくことにはあまり興味を示さない人が多い。個人的には、ブラッドセルのように、強い情熱を持ち、次世代へ残るようなカクテルを生み出す才能が出てきてほしいと強く願う。・WEBマガジン「リカル(LIQUL)」上での連載をご覧になりたい方は、こちらへ・連載「カクテル・ヒストリア」過去分は、こちらへ

2025/09/28

閲覧総数 105

-

14

静岡でBAR巡り(上)沼津編/11月1日(土)

静岡県と言えば、東西に長く広い県だ。県都の静岡市のほかにも、浜松、熱海、三島、沼津、伊東、清水、焼津、磐田など全国的に知られた結構メジャーな都市がたくさんあるのが特徴である。 静岡県は、新幹線で東京へ出張へ行ってもいつも素通りするだけで、これまで途中下車したことはなかった(考えてみても、中学校の修学旅行で富士山や伊豆地方へ行ったほかは、20年ほど前に掛川市にあるヤマハの「つま恋リゾート」を訪れたくらい)。 そんな静岡県に、本当に久しぶりにお邪魔してきた。お隣・神奈川県の藤沢市に住む友人と会う用事があったので、「ついでに静岡のBAE巡りを」ともくろんだ僕。 広い静岡県には当たり前だが、BARが数多くある。人口的には浜松(約80万人)、静岡(約70万人)の両市がダントツだが、静岡のBAR業界の中心都市は、昔からなぜか沼津と三島である。 静岡のBARを以前から巡ってみたいと思っていたのには、2つほど理由があった。一つには、全国的にも有名な老舗BAR・オーセンティックBARの存在。 そして、もう一つの理由は、かつて銀座のBARで知り合ったバーテンダーが、3年ほど前に生まれ故郷の三島に帰って、念願の店を持ったから…。その店を一度訪ねてみたいと、ずっと思い続けてきた。 ようやく実現の日が来た。新幹線で三島に降り立った僕は、ホテルにチェックインした後、再びJR東海道線に乗って、沼津へ向かった。まず1軒目にお邪魔したのは、全国でもその名を知られる老舗BARの「Victory」(写真左上)。沼津駅から南へ歩いて10分弱 少しわかりにくい、静かな住宅街の中に、ぽつんと綺麗なステンドグラスのライト(看板灯)が輝いている。それが店の目印。 ドアを開けるとすぐに階段。そこを2階まで上がると、素晴らしいレトロな空間が広がっていた。マホガニー調の落ち着いた内装、使い込まれた木のカウンターは職人のノミの跡をあえて残し、それがまたいい味わいを醸し出している。真鍮の手すりには細かい装飾(エッチング)が入る凝りよう(写真右上)。 しかしマスターのKさんに尋ねると、驚くなかれオープンして今年でようやく37年(1971年創業)という。とてもそんな歴史の浅い酒場には見えない。まるで40~50年、見ようによったら、戦前から営んでいるような重みのある雰囲気が溢れている。 僕は開店時間の15分ほど前に店に着いてしまったが、嬉しいことに、バーテンダーの方はいやな顔一つせず、「構いませんよ、どうぞ、どうぞ」店に招き入れてくれた。カウンターに座って早速、BAR巡りの「スターター」として、ジン・リッキーを頼んだ。 しばらくして僕の前にやってきたマスターのKさんに自己紹介。「友人からも(Victoryのことは)以前から聞いていて、ここに来るのが夢でした」と伝えた。友人のことはKさんもよく知っていたので、うち解けるのに時間はかからなかった。 僕が関西のBARやバーテンダーのことを話していると、マスターは「3年ほど前でしたか、大阪のバーテンダーさんたちがたくさん団体で、御殿場の蒸留所見学の帰りに寄ってくれましてね」と嬉しそうな顔を見せてくれた。マスターが名前を挙げた大阪のバーテンダーは、ほとんどが僕のよく知る方々で、その場がさらに盛り上がったことは言うまでもない。 Victoryは最近、同じビルの隣の部屋の壁をぶち抜いてBARから続くテーブル席ばかりのラウンジ(写真中左)を造り、店のキャパは大きく増えた(最大40人までOK)。このラウンジがまた素晴らしく、落ち着いた内装。ジャズやクラシックの室内楽でも演奏すればぴったりの空間だろう。BAR愛好家の皆さん、Victoryを知らないなんて、一生の損だと僕は思う。 さて、長居すると目標の「ひと晩5軒」が大変なので、後ろ髪を引かれつつ1時間ほどでVictoryを後にし、次なる店へ向かう。Victoryから歩いて5、6分。沼津で訪ねておきたい店がもう1軒あった。その名は「Bar Frank」(写真中右)。Victoryより少し古い、1967年にオープンした老舗である。 店のドアを開けると、いきなり黒い金属製のらせん階段=写真左(これは2階から階下を見下ろした光景)=が目に飛び込んで来た(沼津の老舗BARは2階がメインという店が多いのかなぁ…(笑))。一歩ずつゆっくりと上がると、右側に長いカウンターがあった。 Victoryに負けないくらいの素晴らしい内装。木を生かした落ち着いた空間。しかし老舗と聞いていたのに、どこを見ても洗練されていて、壁も木も新しい手触りである。バーテンダーの方に聞くと、最近全面リニューアルされたとのこと(以前は店は1階で、2階は倉庫として使っていたとか)。 あいにくマスターのAさんはまだ店に現れていなかったが、バーテンダーの方に自己紹介してカウンターで飲み始める。(写真右=カウンター脇の壁には成田一徹氏の切り絵がありましたが、これは改装前の昔のFrankを描いたものだとか)。 店をリニューアルしたことについては、常連の間でもおそらく賛否があるだろう。昔のままの内装を守ることも大切だが、伝統を守りながらも客がより楽しく落ち着いて飲めるような雰囲気づくりをするのも店の使命だろう。 僕は昔のFrankを知らないから、昔との比較はできない。だが今のFrankの、重厚で、こだわりあふれる内装にはマスターの心意気が感じられ、老舗の風格はしっかり継承されていることは僕も保証する(BAR愛好家らのブログでの評判も、上々のようで嬉しい)。 そんなことを考えていると、Aさんが現れた。口ひげがかっこいい、上品で親切な、想像通りの紳士という第一印象。ゆっくりお話したかったのだけれど、三島へ戻る時間も迫ってきた。Aさんとは丁重にご挨拶だけをして、名残惜しい気持ちいっぱいでお別れし、僕はJR三島駅へ急いだ。※「三島編」へ続く【Bar Victory】静岡県沼津市八幡街125 電話055-962-0684 午後6時~午前1時 無休 【Bar Frank】同県沼津市大手町2-11-17 電話055-951-6098 午後6時~午前1時 日休・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2008/11/01

閲覧総数 3450

-

15

ドラム・ハウス・ザ・ルート(Dram House THE ROOT)、早速お邪魔してきました!/5月26日(土)

先日の日記でも少し触れましたが、親しくしてもらっているバーテンダー、M君がオーナー・バーテンダーとして初めて営む「ドラム・ハウス・ザ・ルート(Dram House THE ROOT)」、オープン初日の25日に早速お邪魔してきました。 大阪の地理に詳しくない方に少し説明しておくと、あの有名な「グリコの看板」があるミナミの道頓堀界隈からは、ほぼ東方向へ電車(近鉄電車または地下鉄)で2駅というロケーションです。 場所で言えば、上本町6丁目、通称「上六(うえろく)」と言われる処で、駅から徒歩1分という抜群の立地です(すぐ近くにはシェラトン・ホテルやミナミから移転した新歌舞伎座もあり、焼肉で有名な鶴橋は1駅隣です)。 店は大通り(千日前通り)から一筋入った裏通りにあって、繁華街に近いけれど、住居として実際に住んでいる人も多いという下町っぽいエリアでした(実際、店の2階や隣には住人がいるそうです)。 さて、肝心の店内は、カウンター約9席、テーブル席2~3人用のほか、個室(4~5人用)まであるという嬉しい造りです。 マホガニーやチーク、ウォールナットのような、温かみのある木をふんだんに使った、とても落ち着いた雰囲気です。 僕にとって何より嬉しかったのは、テーブル席の横に、な、なんと、アップライトのピアノがあるのです! 「将来は、日曜か祝日の午後にでもライブでもできたらなぁと思ってます」という夢を語るM君です。 オープン前の準備・充電期間には、大好きなブルースを聴くためにシカゴへ行ってライブハウス巡りもしてきたとのこと。ピアノはそのうち僕も弾かせてもらいまーす(笑)。 M君、いやMマスターの素敵な接客も健在。「とりあえず年内は無休でやります」と宣言する“ど根性”も見せてくれています。凄い!(でも働き過ぎて体こわさないでね)。皆様もお近くにお越しの節はぜひ、この素晴らしい空間を堪能してください!【ドラム・ハウス・ザ・ルート】大阪市天王寺区上汐3-1-3 電話06-6773-6331 平日午後5時~午前3時(日祝~午前零時)。最寄駅は近鉄上本町駅もしくは地下鉄谷町9丁目駅。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/26

閲覧総数 999

-

16

久々、東京でBAR巡り/6月27日(日)

かなり久しぶりに、東京でBAR巡り(最近は、日帰りが多くてなかなかゆっくり時間がとれませんでした)。ただし今回は、途中であれこれ仕事の問い合わせの電話が入ったり、友人と待ち合わせていたりで、一人で気ままにたくさんのBARをこなすことはできず、トータルで4軒、新しい店は1軒だけ(それでも十分多い?)。 とりあえずお邪魔したのは、銀座の「ROCKFISFH(ロックフィッシュ)」=写真右。ご存じ、大阪から進出したサンボア(=氷なし)スタイルのハイボールがウリの、気さくでリーズナブルなBARである。マスターのMさんは大阪ヒルトン・サンボアで修業した後、北浜で独立。銀座サンボアのオープンより3年早い、2000年に銀座へやってきた。 マスターはおつまみづくりの才人でもある。店のフードメニューは50種類以上。そのどれもが工夫された一品。先頃は、あの有名な柴田書店からおつまみの本まで出してしまった(さらに好評につき、その続編として「スイーツの本」まで出した)。 まずは、先般わざわざ、その本を郵送で贈ってくれたマスターに御礼を言う。そして早速、美味しいアテを肴に、きりっと冷えたハイボールを頂き、この夜の気分を盛り上げる。久しぶりにお邪魔して、店の雰囲気が変わったことと言えば、カウンターの椅子(スツール)が原則取り払われて、立ち呑みスタイルになったこと。 ロックフィッシュは年中無休で、毎日なんと午後3時から営業している、酒呑みにはとても嬉しい店だ。しかし今や東京でも超人気店となり、午後6時にはもう満席になることが多くなった(だから、行くなら早い時間か10時以降がおすすめ)。 そこで、「いっそスタンディングにした方が、一人でもたくさんのお客さんに飲んでもらえると思って」と椅子を取り払ったという(ただ、窓際にはテーブル席が2つあり、高齢の方はこちらを勧めているとか)。 東京出店10年。人気店になっても、お客の懐に優しいロックフィッシュの経営スタイルは、いつも淡々としたMマスターの表情と同じく、これまでと変わらない。願わくは、幸せな空間が末長く続かんことを! 2軒目は少し移動して、東中野へ。東中野方面へ向かったのは個人的な、大切な用事が一つあったからだが、もう一つの目的もあった。最新号の月刊「ウイスキー・ワールド」のハイボール特集に、東中野駅近くにある面白そうなBARが紹介されていたのだ。 個人的な用事を済ませた後、その目指す店「Bar・Smoke Salt(スモーク・ソルト)」=写真左上=へ向かった。何が面白そうなのかと言えば、オリジナルなハイボールをあれこれ考案していたり、フードもその店の名前通り、スモークにこだわった品々が多いこと。 まだ時間も早いとあって、僕はこの夜の初めての客。大阪から来たことを告げると、マスターのSさんは「それは遠いところを有難うございます。実は、僕も中学を卒業するまでは尼崎にいたんですよ」と意外な自己紹介。世の中はほんとに狭い。 Smoke Saltはカウンター6席の小バコ。早速、まずラフロイグのハイボールを頂く。なぜラフロイグを頼んだのかと言えば、これを頼むと、アテにスモークした藻塩が出てくるから=写真右。燻材にもヒッコリーと番茶の葉を使うというこだわり。このスモーク藻塩とラフロイグの相性が抜群にいい。 Sマスターは、練馬のあの有名な「Bar・レモンハート」で修業された後、かつて働いたことのある東中野に戻ってきた。なによりも東中野のこの庶民的な雰囲気が好きなのだという。店はまだオープンして半年だが、客の8割は近隣の住民やレモンハート時代からのお客さんで、すっかり地元の心をつかんでいる様子。 2杯目は「ウイスキー・ワールド」にも紹介されていた「カリベック・ハイボール」=写真左。その名の通り、アイラモルトのカリラとアードベグをブレンドしたウイスキーをベースにしたハイボールだ。いろいろ試行錯誤を重ねた結果、この組み合わせが一番気に入ったのだという。 店には他にも、ブレンディド・ウイスキーとそのキーモルトを使ったハイボールとか、いろんなハイボール・メニューがある。「遠い所からお越し頂いたので」とサービスしてくださったスモーク・フードも美味!さらに、「1杯味見していってください」とオールド・ボトルのブレンディドまで頂き、お勘定は申し訳ないほどリーズナブルだった。 広い東京には、旅人を癒してくれる素敵なBARがあちこちにある。銀座だけが東京じゃないということを、改めて感じる。Smoke Saltのような酒場が身近にある東中野の住民が羨ましい。僕にとっても、必ずまた来てみたいBARの一軒に刻まれた。 さて、3軒目は友人と待ち合わせている麻布十番の「Maeda Bar」へ=写真右。友人は転勤のため現在東京暮らし。しかも麻布十番近くに住む。数カ月前、僕がこのMaeda Barのことを教えてあげると、早速訪れて「とてもいい雰囲気の店で良かったよ」とメールをもらったくらい彼も気に入っている。 Maeda Barは先般、5周年を迎えた。僕もささやかなお祝いを贈った。店は麻布十番の駅から徒歩5分ほどの距離だが、見つけにくいロケーション(看板はありません)にあって、隠れ家的な雰囲気やおしゃれで落ち着いた内装がたまらない。 Mマスターとは、オープン直後からの付き合いだが、穏やかで丁寧な話しぶり、上質な接客とサービス。しかしだからと言って、堅苦しくはない。そんな温かいマスターの人柄もあって、ここにいるといつも心地よい時間を過ごせる。 カクテルもとても旨いのだけれど、Maeda Barでは、Mマスターの考え出した面白い組み合わせの酒を味わうのを僕は楽しみにしている。例えば、サントリーのモルト、山崎にラフロイグを数滴足してロック・スタイルで飲むなど。 この夜も、「また何か新しいのはありませんか」とお願いして、作ってもらったのは、ボウモアのダーケスト(シェリー樽熟成)にカルバドス(リンゴのブランデー)を足して、ストレートで味わう飲み方=写真左。これがまた驚くほど旨い(配合比率はあえて書かないので、ぜひ店で頼んでみてほしい)。 他にも、ライ・ウイスキーにジン数滴という組み合わせも頂いた。Mマスターの頭にはまだまだいろんなアイデアが無尽蔵に詰まっているのだろうが、こういう「遊び心」あふれるバーテンダーは、僕は大好きだ。あまりに居心地がいいので、2人で3杯ずつ飲んでつい長居をしてしまった。Mマスターとは、近い内の再会を約束してお別れした(写真右=イチゴのカクテルも美味でした!)。 さて、夜も更けて今夜のお宿は銀座なので、戻らねばならない。とりあえず地下鉄大江戸線で汐留まで向かう(それにしても大江戸線の駅の、地下6階か7階くらいの深さまで階段やエスカレーター降りるのには辟易する。乗っていて大地震がもしあったらと怖くなる)。 銀座に戻ってあと2軒くらいはと当初は思っていたのだが、翌日朝いちで大阪へ帰らなければならないことになり、断腸の思いで1軒だけとする。で、選んだのは、我が友人Iさんがオーナー・バーテンダーをつとめる「Bar・Riddle」=写真左。 Iさんは女性だが、海外のカクテルコンテストでも優勝するなどの実力派。だから、「Riddle」ではしっかりした味わいのカクテルが楽しめる。そんなIさんとの付き合いは前の、前の店時代からだから、もう10年以上になる。 Riddleにも、Iさんにも、銀座の高級(?)Barにありがちな堅苦しさはなく、ここでは和(なご)みの時間が約束されている。なによりも長い付き合いだから、お酒でも、それ以外のことでも、こちらの気持ちが多くを喋らなくても伝わる気楽さがいい。 ただ、RiddleにはだいたいBAR巡りの最後に訪れることが多く、かなり出来上がってからなので、あまり度数の強いカクテルなどは飲めないことが多い。だから、いつもジン・リッキーとかバーボン・ソーダとか、軽いものばかりで反省することしきり。 次回は、BAR巡りの最初に訪れて、Iさんのしっかりした技で裏打ちされたカクテルを飲んでみたい。そんなこんなで久々の東京BAR巡りはおしまい。あまり新店開拓はできなかったけれど、今回は旧交を温めるのは主目的だったから、まぁ…いいか。 【Bar ROCKFISH】東京都中央区銀座7丁目2-14 第26ポールスタービル2F 電話03-5537-6900 午後3時~11時 無休 【Bar Smoke Salt】中野区東中野1-14-26 高山ビル1F 電話5937-5615 午後6時~午前3時 平日不定休 【Maeda Bar】港区麻布十番2-7-14 AZABU275・2F 電話5439-5727 午後7時~午前4時 【Bar Riddle】中央区銀座7丁目3-16 東五ビル4F 電話5568-0177 午後7時~午前3時 日祝&第1・3土休こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2010/06/27

閲覧総数 241

-

17

禁酒法時代の米国--酒と酒場と庶民のストーリー<4>/11月11日(金)

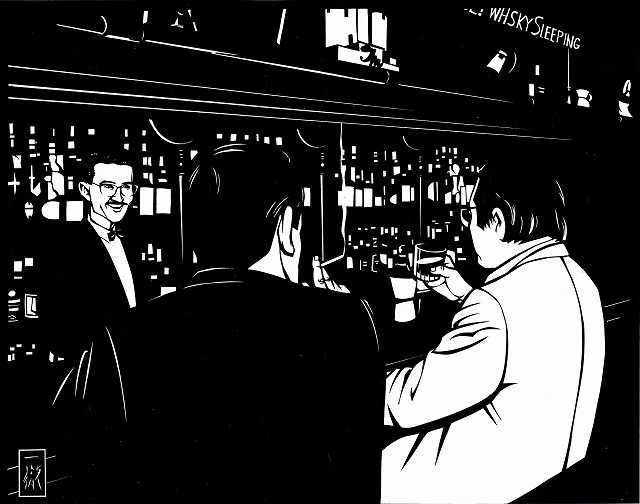

◆(4)禁酒法施行の前と後 ―― バー業界は、カクテル文化はどうなったか 禁酒法施行前の1890年~1920年の頃、米国のカクテル文化は急速に発展し、当時世界の最先端を行っていました。その背景には、この時期欧州各国から多数の移民が米国へ渡り、欧州各国特産のリキュールやハーブ、スパイスを持ち込み、各国の多様な文化を伝えたことも大きかったといいます。 しかし、禁酒法施行とともにホテルのバーや街場のサルーン・バー、クラブの多くは閉店を余儀なくさせられました。なかには、表向きは酒を出さないレストランに宗旨替えしたところや、裏通りに移転し、「もぐり酒場」に転向するところもありました(A、B、C)。 ニューヨーク・マンハッタンの高級レストラン・クラブだった「21Club」(今も現存)は、表向きは酒を出さない高級レストランとして営業しながら、常連客にはこっそりと酒を提供し続けました(写真左=禁酒法施行下の「もぐり酒場」の様子。女性がバーで飲む機会が増えたのも、実はこの時代だったという)。 「21Club」では店の玄関にドアマン(監視員)を常駐させ、客を装った取締官らしき人間が来たら店内に合図を送らせました。また、同じくニューヨークにあった会員制高級社交クラブ「The Yale Club(イエール・クラブ)」では、法施行前の猶予期間中に10年以上のストックをため込んだと伝わっています(A、B)。 これまで書いてきたように、法施行後、大都市ではマフィアやギャングが経営する非合法の「もぐり酒場」が急増しました。「1軒のバーが潰れると、2軒の『もぐり酒場』が生まれる」とも言われました(A、C)。(写真右=禁酒法時代には、酒のポケット瓶を足に隠して持ち歩くのが流行した。( C )Culver Pictures INC.)。 有名ホテルや街場のクラブ、バーで働いていたバーテンダーらは職を失い、別の職種に転向した者もいましたが、バーテンダーとしての働き続けるために、やむを得ず「もぐり酒場」へ移った者も少なくありませんでした(ニューヨークだけでも数万人いたとか)。 一方、当時ニューヨークで働いていたハリー・クラドック(後年の名著「サヴォイ・カクテルブック」の著者)に代表されるような志の高いバーテンダーの多くは、船で欧州やキューバなどのカリブ海諸国へ渡りました。彼らは渡航先のホテル・バーなどで働く場を得て、最新の技術・知識を持っていた米国のバーテンダーは、欧州などで高く評価され、歓迎されたといいます。 どのくらいの数のバーテンダーが米国外へ出たのかについては、現時点では正確な資料に出合っていませんが、その数は数百人とも千人以上とも言われています。結果として、当時最先端だった米国のカクテル文化が欧州に広まり、さらに発展することにつながったのは歴史の皮肉と言っていいでしょう。 意外なことですが、禁酒法時代は、カクテル文化がある種の発展を遂げた時代とも言われています。警察の目からアルコールであることをごまかすために、あるいは質の悪いアルコールの味をごまかすために、皮肉にも、フルーツ・ジュースやシロップ、リキュールを混ぜる工夫・技術が進んだのです。その結果、今も伝わるような有名なカクテルも誕生しました(例えば、「オレンジ・ブロッサム」=写真左、( C )WEBサイト「100%カクテル」から画像拝借。多謝です!=のような)。 輸入禁止となったスコッチ・ウイスキーや、医薬用以外では製造禁止となった国産のバーボン・ウイスキーに代わり、この時期、カナダ産のライ・ウイスキーやメキシコ産のテキーラ、カリブ海諸国産のラムなどが密輸入され(A、B)、「もぐり酒場」では多様なカクテルが発展していったのです。 【禁酒法時代の米国に続く】【主な参考資料・文献】「WK」→「Wikipedia(ウィキペディア)」(Internet上の百科事典):アメリカ合衆国における禁酒法「A」 →「禁酒法――『酒のない社会』の実験」:岡本勝著(講談社新書、1996年刊)「B」 →「禁酒法のアメリカ――アル・カポネを英雄にしたアメリカン・ドリーム」:小田基著(PHP新書 1984年刊)「C」 →「酒場の時代―1920年代のアメリカ風俗」:常盤新平著(サントリー博物館文庫 1981年刊)こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2011/11/11

閲覧総数 2710

-

18

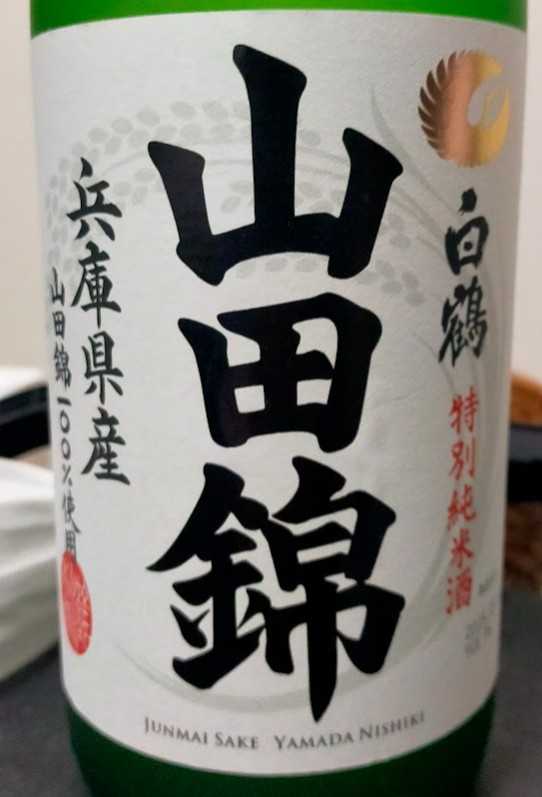

【必読】知っておきたい重要なジャパニーズ・カクテル25

先日のこと。ある海外のバー業界関係の方から「過去誕生したジャパニーズ・カクテルのなかで、知っておくべき重要なカクテルを教えてほしい」という依頼を受けました。 そこで、まがりなりにも長年カクテル史を研究してきた私が、独自の?視点で25のカクテルを選んで、DeepLの力を借りて(笑)英訳したうえでお伝えいたしました(うち2つは日本人の考案ではなく、滞日外国人が考案した or 関わったと伝わる日本生まれのカクテルですが…)。 以下はその日本語版です。「プロなら知っておくべきジャパニーズ・カクテル」と、その考案者(不明なものもありますが)、誕生の時期・由来等について簡単に紹介いたします(かつて私のBlog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話」で取り上げたものについては、その該当ページへのリンクも貼っておきます)。1.横浜(Yokohama)(19世紀末から20世紀初頭、考案者は不詳) ジン30ml、ウォッカ15ml、オレンジジュース15ml、グレナデン・シロップ10ml、アニゼット0.5tsp(ティースプーン) ※横浜・外国人居留地のバーもしくは欧州航路の客船内のバーで誕生したと伝わっている。いずれにしても欧州航路の客船を通じて1920年代には英国にも伝わり、サヴォイ・カクテル・ブック(1930年刊)にも収録されることになった。【ご参考:拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話:横浜(Yokohama)」】2.チェリー・ブロッサム(Cherry Blossom) 田尾多三郎(1923年) チェリー・ブランデー30ml、ブランデー20ml、オレンジ・キュラソー10ml、レモン果汁5ml、グレナディン・シロップ5ml ※田尾氏(故人)がオーナー・バーテンダーをつとめていた横浜・伊勢佐木町の「カフェ・ド・パリ」(現在は関内に移転し、「パリ」と改名)で誕生した伝わっている。カクテル「横浜」と同様、欧州航路の客船を通じてロンドンやパリなどの欧州の大都市にも伝わった。サヴォイ・カクテル・ブック(1930年刊)にも収録されている。【ご参考:拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話:チェリー・ブロッサム(Cherry Blossom)」】3.マウント・フジ(Mount Fuji) 東京帝国ホテルのインペリアル・バーで誕生(1924年)、考案者は不詳 ジン45ml、パイナップルジュース15ml、レモンジュース10ml、シロップ1tsp、マラスキーノ1tsp、 生クリーム 1tsp、卵白 ※「マウント・フジ」カクテルには他に2つのバージョン(JBAバージョンと箱根富士屋ホテルバージョン)が伝わっている。詳しくは、連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話」の「マウント・フジ(Mount Fuji)」の項をお読みください。4.ライン・カクテル(Line Cocktail) 前田米吉(1924年) ジン25ml、スイート・ベルモット25ml、ベネディクティン25ml、アンゴスチュラビターズ2dash ※前田米吉氏(1897年~1939年)は大正時代のバーテンダーであり、日本初の実用カクテルブック『コクテール』(1924年刊)の著者。【ご参考:拙Blogの記事「『コクテール』の著者・前田米吉氏の素顔とは」】5.會舘フィズ(Kaikan Fizz) 東京會舘内のバー発祥(1945年)、考案者は不詳 ジン45ml、牛乳60ml、レモンジュース15ml、砂糖1tsp、ソーダ ※敗戦後(1945年9月)、東京會舘は占領軍に接収され、1952年まで将校専用の社交場(「東京アメリカンクラブ」)として使用された。「會舘フィズ」は朝から酒を飲みたい将校が、バーテンダーに「お酒に見えないアルコール・ドリンクをつくってくれ」と頼んで、考案してもらったのが起源と伝わる。【ご参考:拙Blogの記事「東京會舘メインバー:歴史の重みに酔う」】6.カミカゼ(Kamikaze) 考案者不詳(1945~46年頃) ウォッカ30ml、コアントロー30ml、ライムジュース30ml、ライム・スライス ※第二次世界大戦後(1945年~)、東京の占領軍キャンプ(米軍基地)内のバー発祥と伝わる。 7.青い珊瑚礁(Blue Coral Reef) 鹿野彦司(1950年) ジン40ml、グリーンペパーミント・リキュール20ml、マラスキーノ・チェリー、あらかじめグラスの縁をレモンで濡らしておく。 ※1950年5月、戦後初めて開催された本格的なカクテル・コンクール「オール・ジャパン・ドリンクス・コンクール」(日本バーテンダー協会=当時はJBA=主催)で1位に輝いた。考案者の鹿野氏は(当時)名古屋のバー「くらぶ鴻の巣」のオーナー・バーテンダー。【ご参考:拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話:青い珊瑚礁(Blue Coral Reef)」】8.キッス・オブ・ファイア(Kiss of Fire) 石岡賢司(1953年) ウォッカ30ml、スロージン20ml、ドライ・ベルモット、レモンジュース5ml、砂糖でグラスをスノー・スタイルにして ※1953年に開催された「第5回「オール・ジャパン・ドリンクス・コンクール」(日本バーテンダー協会主催)でグランプリに輝いたカクテル。石岡氏は残念ながら、この受賞から数年後に他界された。【ご参考:拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話:キッス・オブ・ファイア(Kiss of Fire)」】9.雪国(Yukiguni) 井山計一(1959年) ウォッカ45~55ml、ホワイト・キュラソー10ml、ライムジュース5ml、ミントチェリー、砂糖でグラスをスノー・スタイルに ※1958年、山形県酒田市のバー「ケルン」のオーナー・バーテンダー井山計一氏が、川端康成の小説「雪国」をモチーフに考案。翌年の1959年に開催された「第1回寿屋(後のサントリー)カクテルコンクール」で最優秀賞を受賞した。 日本人が考案したスタンダード・カクテルとしては、「雪国」は日本国内では今なお最もよく知られている(日本生まれのカクテルとしては「バンブー」が世界的に有名だが、これは残念ながら、明治期に米国から来日した外国人によって考案されたもの)。【ご参考:拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話:雪国(Yukiguni)」】10. スカイダイビング(Sky Diving) 渡辺義之(1967年) ホワイト・ラム30ml、ブルー・キュラソー20ml、ライムジュース10ml ※1967年10月に開催された全日本バーテンダー協会主催の大会でグランプリを受賞したカクテル。海外ではあまり知られていないが、日本ではほぼ「スタンダード」になっており、国内で出版されるカクテル本にも頻繁に登場する。渡辺義之氏は大阪のバーテンダー。【ご参考:拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話:スカイダイビング(Sky Diving)」】11. レッド・アイ(Red Eye) (1970年代後半?沖縄発祥。考案者は不詳) ビール150ml、トマトジュース150ml、スパイス(セロリソルト、ブラックペッパー...) ※トム・クルーズ(Tom Cruise)主演の映画「カクテル(Cocktail)」(1988年公開)に登場する生卵入りカクテル「レッド・アイ」に似ているが、この日本発祥の「レッド・アイ」は全く別物で、映画公開前の1970年代後半には沖縄の米軍基地周辺のバーで流行っていた。その後、80年代半ばには東京や大阪などの大都市でも広く知られるようになった。【ご参考:拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話:レッド・アイ(Red Eye)」】12. メロンボール(Melonball) (1978年、考案者は不詳) ウオッカ20ml、ミドリ(メロン・リキュール)30ml、オレンジジュース80ml ※1978年、サントリー社がメロン・リキュール「ミドリ(MIDORI)」を米国で先行発売するに際して、提案したオリジナルカクテル(オレンジジュースの代わりにグレープフルーツジュース、パイナップルジュースを使うバージョンもある)。13. ソル・クバーノ(Sol Cubano) 木村義久(1980年) ホワイト・ラム45~80ml、グレープフルーツジュース60ml、トニックウォーター60ml、グレープフルーツ・スライス、フレッシュミント ※1980年に開催された「トロピカルカクテル・コンクール」(サントリー社主催)でグランプリを受賞。木村氏は神戸のバー「サボイ北野坂」のオーナー・バーテンダーとして今も活躍中。【ご参考:拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話:ソル・クバーノ(Sol Cubano)」】14. 照葉樹林(Shoyo Jurin=means Shiba Forest.) (1980年頃、考案者は不詳) 緑茶リキュール 60ml、烏龍茶 120ml ※サントリー・カクテルスクール東京校発祥と伝わる。15. 吉野(Yoshino) 毛利隆雄(1983年) ウォッカ60ml、キルシュワッサー0.5tsp、緑茶リキュール0.5tsp、桜花の塩漬け ※奈良県の吉野は桜の名所として有名。毛利隆雄氏は、東京・銀座「毛利バー」のオーナー・バーテンダー。16. スプモーニ(Spumoni) (1980年代半ば、考案者は不詳) カンパリ30ml、グレープフルーツジュース30ml、トニックウォーター ※日本のバーで最も人気のあるカクテルの一つ。アルコール度数が低く飲みやすいため、とくに女性に人気がある。日本のカクテルブックでは「イタリア生まれのカクテル」と紹介されることが多く、バー関係者でもそう誤解している人が多いが、日本生まれのカクテル。 1980年代半ばに、日本のカンパリ輸入業者と、イタリア料理ブームに便乗した外食産業関係者によって考案され、広まった。「スプモーニ」の語源は、イタリア語の「泡を立てる(spumare)」から名付けられたという。【ご参考:拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話:スプモーニ(Spumoni)」】17. キングス・バレー(King’s Valley) 上田和男(1986年) スコッチ・ウイスキー40ml、ホワイト・キュラソー10ml、ライムジュース10ml、ブルー・キュラソー1tsp ※1986年に開催された「第1回スコッチウイスキー・カクテルコンペティション」での優勝作品。作者の上田氏は、東京・銀座「Bar TENDER」のオーナー・バーテンダー。18. サケティーニ(Saketini) (1980年代半ば~後半に登場、考案者は不詳) ドライ・ジン40ml、日本酒(SAKE)30ml、オリーブ19. フォーリング・スター(Falling Star) 保志雄一(1989年) ホワイト・ラム30ml、パイナップル・リキュール15ml、オレンジジュース10ml、グレープフルーツジュース10ml、 ブルー・キュラソー 1tsp、レモンピールは星型にくり抜く。ブルー・キュラソーで銀河のようにコーラル・スタイルにしたグラスに ※1989年、日本バーテンダー協会主催の「全国バーテンダー技能競技大会」で総合優勝した際の創作カクテル。保志氏は現在、東京・銀座「バー保志」のオーナー・バーテンダー。20. チャイナ・ブルー(China Blue) 内田輝廣(1980年代後半〜1990年代前半) ライチ・リキュール30ml、ブルー・キュラソー10ml、グレープフルーツジュース45ml、トニックウォーター45ml(トニックウォーター無しのバージョンもある) ※ライチ・リキュール「ディタ(DITA)」の輸入発売スタートにあたり考案されたと伝わる。カクテル名は、中国の陶磁器「景徳鎮」の鮮やかな青色に由来するという。内田氏は富山市にある「バー白馬館」のオーナー・バーテンダー。21. ミルキーウェイ(Milky Way) 岸 久(1996年) ジン30ml、アマレット30ml、ストロベリークリーム・リキュール10ml、ストロベリー・シロップ15ml、パイナップルジュース 90ml ※1996年の「インターナショナル・カクテル・コンペティション(ICC)」ロングドリンク部門での優勝作品。岸氏は、東京・銀座「スタアバー」のオーナー・バーテンダー。ICCで優勝した日本人バーテンダーは岸氏が初めてである。22. オーガスタ・セブン(Augusta Seven) 品野清光(1997年) パッソア(パッションフルーツ・リキュール) 45ml、パイナップルジュース90m、レモンジュース15ml ※パッソア・リキュールの日本での輸入販売を開始するにあたり、オリジナルカクテル考案の依頼を受けた大阪の「バー・オーガスタ」オーナー・バーテンダー、品野清光氏が考案した。その後、人気漫画「バー・レモン・ハート」でも紹介されたことで全国的にも知られるようになった。【ご参考:拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話:オーガスタ・セブン(Augusta Seven)」】23. スピーク・ロウ(Speak Low) 後閑信吾(2012年) ダーク・ラム50ml、ペドロヒメネス・シェリー5ml、抹茶1tsp、レモンピール ※2012年、「バカルディ・レガシー・カクテル・コンペティション」の優勝作品。後閑氏は日本人では、現在世界で最もその名が知られているバーテンダー。【番外編】・バンブー(Bamboo) 1890年、横浜外国人居留地にあった旧・横浜グランドホテルの支配人だった米国人、ルイス・エッピンガー(Louis Eppinger)氏が考案したと伝わる。 ドライ・シェリー50ml、ドライ・ベルモット20ml、オレンジビターズ(ステア)【ご参考:拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話:バンブー(Bamboo)」】・ミリオンダラー(Million Dollar) 19世紀末または20世紀初めに、横浜グランドホテル内のバーで誕生? バンブーと同じエッピンガー氏の考案とも伝わるが、これを裏付ける文献資料は確認されていない。 ジン45ml、スイート・ベルモット15ml、パイナップルジュース15ml、グレナデン・シロップ、卵白(シェイク)【ご参考:拙Blog連載「カクテルーーその誕生にまつわる逸話:ミリオンダラー(Million Dollar)」】★こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2023/04/01

閲覧総数 5217

-

19

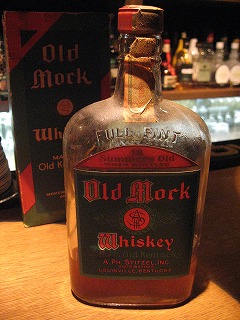

"ザル法"の証(あかし)、禁酒法時代のバーボン/5月5日(土)

とある馴染みのBarで、マスターと米国の禁酒法時代の話題になりました。するとマスターやおら、バック・バーの棚の奥の方からか古いボトルを引っ張り出してきました。 「こんなん持ってます。禁酒法時代のバーボンです。私の師匠が昔、オークションで競り落としたのをもらったんです。中身はもう飲めませんけど」とマスター。ラベルには「Old Mork Whiskey Louiville, Kentucky」等とありますが、初めて見るバーボンの銘柄です(おそらく今はもうない銘柄でしょう)。 面白いのは裏側のラベルです。「Manufactured Prior to Jan. 17, 1920 / For Medical Purposes Only」とあります。「(禁酒法が施行された)1920年1月17日以前の製造/医療目的に限る」と。 すなわち、これは医師が治療目的で薬として患者に与える酒類であって、医師の処方箋があって初めて薬局で購入できたバーボンでした。(禁酒法が施行された)1920年1月17日以降製造のウイスキーは、一部の例外を除いていちおう販売が禁止されたので、わざわざ「1月17日以前の製造」であることを強調したのでした。 処方箋とは言っても、当時、書いてもらう費用は2ドルくらいだったと伝わっていますから、富裕層は医者をまるめ込めば、好きなだけウイスキーが買えた訳です。 なお、この裏ラベルのシールは、禁酒法時代、たくさん偽造されて、1920年1月17日以後に製造された(医療用)ウイスキーボトルの裏側に貼られたそうです。このボトルは禁酒法がいかに"ザル法"だったかを今に伝える「証人」かもしれませんね。 ちなみに、こうしたバーボン、お値段は当時の資料によれば1本5~10ドルくらいだったとか。禁酒法時代の一般労働者の平均月収は80~90ドルだったそうですから、富裕層はともかく、庶民にはそう簡単に手に入るものではなかったでしょう。 一般庶民は闇ルートで出回る(比較的安価だけれども)粗悪な酒に手を出し、健康被害も少なくありませんでした。そしてそうした庶民の弱みにつけこんだのが、アル・カポネに代表されるマフィア(ギャング)でした。禁酒法時代の悲しい現実です。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/05

閲覧総数 1627

-

20

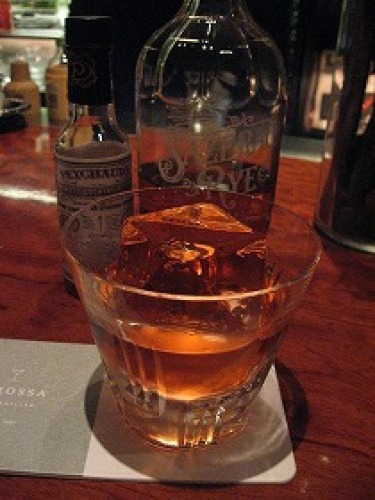

Harry's ABC of Mixing Cocktails:世界初の体系的カクテルブックの中身とは(19)Sazerac/8月7日(金)

◆「Harry's ABC Of Mixing Cocktails」にみるクラシック・カクテル 16.サゼラック(Sazerac) 「サゼラック(Sazerac)」は、1850年代、米国ニュー・オーリンズのバー「サゼラック・コーヒー・ハウス」で誕生したと伝わる、最初期の代表的なクラシック・カクテル(出典:Wikipedia英語版ほか。末尾の【注】もご参照)です。考案者は、このバーのオーナーだったアーロン・バード(Aaron Bird)であるとWikipedia英語版は紹介しています(出典:The Sazerac of New Orleans: A History from the Sazerac Company Archives )。 しかし、欧米のカクテルブックに「サゼラック」が登場するのはかなり後のことで、うらんかんろが現時点で確認している限り、20世紀に入ってからです。確認できる最も古い文献は、サヴォイホテルのチーフ・バーテンダー、ハリー・クラドック(Harry Craddock)が著した「The Savoy Cocktail Book」(1930年刊)です。そのレシピは、「ライ・ウイスキー1Glass、アンゴスチュラ・ビターズ(またはペイショーズ・ビターズ)1dash、角砂糖1個、アブサン1dash(事前にグラスを濡らす)、レモンピール」(ステア・スタイル)です。 「サゼラック」は元々は、同名のコニャックをベースにしたカクテルでした。しかし、1870年にフランス全土のブドウ畑が病害虫で壊滅状態になったため、米国へ輸出されるコニャックが激減。その結果、代用品としてライ・ウイスキーが使われるようになり、そのまま定着したとのことです(現在では、ライの代わりにバーボンを使うレシピもよく見られます)。 さて、「Harry's ABC of Mixing Cocktails」(1919年刊)には、「Zazarac」というカクテルが登場していますが、「Sazerac」はなぜか収録されていません。「Zazarac」のレシピは、「ライ・ウイスキー3分の1、バカルディ・ラム6分の1、アニゼット(マリブ・リザール)6分の1、ガム・シロップ6分の1、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、オレンジ・ビターズ1dash、アブサン3dash、レモンピール」(シェイク・スタイル)となっていて、ラムが加わるところ以外は、ほとんど「サゼラック」と言っていいでしょう。 ちなみにWikipedia英語版では、この「Zazaracは、Sazeracのバリエーションである」と説明しています。20世紀初頭には間違いなく「Sazerac」は欧州にバーにお目見えしていたのですが、マッケルホーンはなぜか、「Sazerac」は無視して、そのバリエーションと言われる「Zazarac」の方をを取り上げています(その理由はよく分かりません。ちなみに、サヴォイ・カクテルブックは「Sazerac」と「Zazarac」の両方を取り上げています)(写真=Sazerac @ BAROSSA Cocktailier, Gifu City)。 末尾でも紹介している「The Artistry of Mixing Drinks」(1934年刊)の著者フランク・マイアー(パリのリッツホテルのバーテンダー)は、同書の「Sazerac」の項で「SazeracとZazaracの間で混乱・混同が見られている」という注目すべきコメントを記したうえで両方を収録し、別のカクテルであることを強調しています。つまり、1920~30年代ですら、バーの現場では両者の混同があったようです。ちなみに、マイヤーが紹介した「Zazarac」はバーボンウイスキー・ベースで、ソーダも加えるレシピになっています。 なお、現在も市販されている「Harry's ABC…」の復刻改訂版(1986年刊)では、「Zazarac」は消えて、「Sazerac」に代えられています。レシピは「アニス4dash(でグラスを濡らす)、アンゴスチュラ・ビターズを振った角砂糖1個、ロックアイスを入れて、バーボン・ウイスキー60mlを満たす」(ステア・スタイル)となっています。 では、1880~1950年代の主なカクテルブック(「The Savoy Cocktail Book」以外)は「サゼラック」をどう取り扱っていたのか、どういうレシピだったのか、ひと通りみておきましょう。・「Bartender’s Manual」(ハリー・ジョンソン著、1882年刊)米、「American Bartender」(ウィリアム・T・ブースビー著、1891年刊)米、「Modern American Drinks」(ジョージ・J ・カペラー著、1895年刊)米、「Dary's Bartenders' Encyclopedia」(ティム・ダリー著、1903年刊)米、「Bartenders Guide: How To Mix Drinks」(ウェーマン・ブラザース編、1912年刊)米、「173 Pre-Prohibition Cocktails)」 & 「The Ideal Bartender」(トム・ブロック著、1917年刊)米、・「Cocktails by “Jimmy” late of Ciro's」(1930年初版刊、2008年復刻版刊)米 いずれも掲載なし・「The Artistry Of Mixing Drinks」(フランク・マイアー著 1934年刊)仏 サゼラック・ブランデー1Glass、キュラソー1tsp、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、ペルノー1dash(事前にグラスを濡らす)(ステア・スタイル)・「The Official Mixer's Manual」(パトリック・ギャヴィン・ダフィー著、1934年刊)米 ライ・ウイスキー1jigger、ペイショーズ・ビターズ1dash、角砂糖1個、ペルノー(事前にグラスを濡らす)、レモンピール(ステア・スタイル)・「World Drinks and How To Mix Them」(ウィリアム・T・ブースビー著、1934年刊行)米 ウイスキー4分の3jigger、ペイショーズ・ビターズ2dash、シロップ2分の1tsp、アブサン(事前にグラスを濡らす)、レモンピール(ステア・スタイル) ※同書にはサヴォイ・カクテルブックと同様、「Zazarac」も収録されていて、そのレシピは「ウイスキー2分の1jigger、バカルディ・ラム1tsp、アニゼット1tsp、シロップ1tsp、アブサン3dash、アンゴスチュラ・ビターズ3drops、オレンジ・ビターズ1dash(シェイク・スタイル、カクテルグラスで)」となっています。・「The Old Waldorf-Astoria Bar Book」(A.S.クロケット著 1935年刊)米 バーボンまたはスコッチ・ウイスキー1jigger、スイート・ベルモット1dash、アブサン1dash、ペイショーズ・ビターズ2~3dash(スタイルは不明)・「Mr Boston Bartender’s Guide」(1935年初版刊)米 ライまたはバーボン・ウイスキー2onz(60ml)、ビターズ2dash、角砂糖2分の1個分、アブサン4分の1tsp(事前にグラスを濡らす)、レモンピール(ステア・スタイル)・「Café Royal Cocktail Book」(W.J.ターリング著 1937年刊)英 ライ・ウイスキー1Glass、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、角砂糖1個、アブサン1dash(事前にグラスを濡らす)、レモンピール(ステア・スタイル)・「Trader Vic’s Book of Food and Drink」(ビクター・バージェロン著 1946年刊)米 ライ・ウイスキー1onz、シロップ1dash、ペイショーズ・ビターズ1dash、アブサン(事前にグラスを濡らす)、レモンツイスト(ステア・スタイル)・「Esquire Drink Book」(フレデリック・バーミンガム著 1956年刊)米 バーボンまたはライ・ウイスキー60ml、角砂糖2分の1個、ペイショーズ・ビターズ3dash、ペルノー(事前にグラスを濡らす)、レモンピール(ステア・スタイル) 日本へはサゼラックは、少なくとも1920年代までに伝わり、「カクテル(混合酒調合法)」(秋山徳蔵著、1924年刊)、「コクテール」(前田米吉著、1924年刊)の両書に収録されています。すなわち、あのサヴォイ・カクテルブック(1930年刊)より早く、印刷物に掲載されたサゼラックとしては世界で最も早いということになります。欧米よりも日本の方で早く紹介されたという点が面白いところです。なお、両書に収録されたレシピは以下の通りです。 秋山本=サゼラック・ブランデー1ジガー、ビターズ3滴、ガムシロップ小さじ1杯、レモンピール(シェイク・スタイル)、前田本=ウイスキー1オンス、アンゴスチュラ・ビターズ1振り、角砂糖1個、アブサン(事前にグラスを濡らす)、レモンピール(シェイク・スタイル、カクテルグラスで)。 秋山本は、初期のスタイルのサゼラック・レシピを再現していると言ってもいいでしょう。これに対して、前田本はサヴォイ・レシピとほぼ同じです。サヴォイが刊行される6年も前に、こうしたレシピが日本に伝わっていたことはとても驚くべきことです(秋山氏、前田氏はどのようにして、このレシピを知り得たのかとても興味が募ります)。マッケルホーンが「Harry's ABC…」を発刊した頃(1919年)、サゼラックが欧米のバーですでに普通に飲まれるカクテルだったことを裏付ける傍証でもあります。 さて現代の日本では、標準的なレシピはどうなっているかと言えば、戦後は意外なことですが、1963年の「JBAカクテルブック」(金園社刊)、1984年刊の「サントリー・カクテルブック」(TBSブリタニカ刊)、2005年刊の「カクテルバイブル」(福島勇三著、象形社刊)くらいしか収録例がありません。そのレシピを紹介すると以下の通りです。 JBAカクテルブック=ライ・ウイスキー5分の4、シュガー2分の1tsp、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、アブサン1dash サントリー・カクテルブック=ウイスキー1Glass、シュガー1tsp、アロマチックビターズ1dash カクテルバイブル=ライ・ウイスキー5分の4、シュガー1tsp、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、アブサン1dash(事前にグラスを濡らす) 「カクテルバイブル」の著者の福島さんは88歳の現在も(東京・赤坂の永楽倶楽部バー・コーナーで)カウンターに立つ、人格、技量ともに素晴らしい業界の大先輩です。終戦直後、進駐軍のバーからずっとバーテンダーの仕事を続けておられる、「生き字引」のような方でもあります。その福島さんが半世紀以上前から、ずっと書きとめてこられたレシピが、一冊の本に結実した訳です。 「クラシック・カクテルの再評価を」といつも繰り返しているうらんかんろとしては、30年余り途絶えていた日本国内での「Sazerac」カクテルに、改めて光をあててくださった福島さんには、感謝してもし切れないほどです。 【注】Sazeracは、「ペイショーズ・ビターズ(Peychaud's Bitters)」の考案者でもあるニューオーリンズの仏系移民、アントワーヌ・ペイショー(Antoine Peychaud)が1830年代に考案したという説をとなえるサイト( http://ycos.sakura.ne.jp/Cocktail/cgi-bin/cdb_form.cgi?../Whisky/Sazerac.key )もありますが、裏付ける資料は示されていません。ただし、ペイショーは1869年~80年まで「サゼラック・コーヒーハウス」で働いていたこともあり、オーナーのアーロン・バード(サゼラックの考案者であると伝わる)にレシピの改良等でアドバイスをした可能性は十分に考えられます。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/08/07

閲覧総数 1639

-

21

Bar UK「テイスティングの集い」の歴史/9月15日(土)

★バーUK「テイスティングの集い」の歴史第1回 2015年10月21日(水)テーマ「ブルックラディ(Bruichladdich)」 講師:マーレー・キャンベル氏(ブルックラディ・ブランドアンバサダー)第2回 2016年2月9日(火)テーマ「ティーリング(Teeling)」講師:店主第3回 2016年5月24日(火)テーマ「グレンドロナック(Glendronach)」講師:店主第4回 2016年9月21日(水)テーマ「ボウモア(Bowmore)」講師:店主第5回 2017年2月21日(水)テーマは「ジン(Gin)」講師:店主第6回 2017年4月25日(水)テーマは「ティーリング(Teeling Whiskey)」 講師:店主(「ティーリング」では2度目の開催。主に樽違いのシングルカスクを飲み比べ)第7回 2017年8月23日(水)テーマは「ジャパニーズ・ウイスキー」講師:店主第8回 2017年10月25日(水)テーマは「バーボンを含むアメリカン・ウイスキー」講師:店主第9回 2017年11月24日(金)&25日(土) テーマは「ブラックニッカ “アロマティック” 発売記念・ブラックニッカ9種+α飲み比べ」(※フリー・テイスティングのため、講師はとくになし)番外編:2017年12月2日(土)& 2018年3月10日(土)「萬川達也のシェリー・セミナー」 講師:大阪・北新地「バル・キンタ」オーナー萬川達也(スペイン・アンダルシア公認ベネンシアドール)第10回 2018年2月21日(水)テーマは「ラフロイグ(Laphroaig)」 講師:店主第11回 2018年4月18日(水) テーマは「18年熟成物モルトウイスキー飲み比べ」 講師:店主第12回 2018年5月23日(水) テーマは「グレンモーレンジィ」 講師:栗林健司さん(シングルモルト研究家)第13回 2018年7月30日(月) テーマは「アイラ・ウイスキーの魅力再発見」 講師:間瀬雄士さん(高槻・バー「アイラ」店主)第14回 2018年10月24日(水)=予定=テーマは「タリスカー」講師:店主こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2018/09/15

閲覧総数 117

-

22

Bar さくま:福山の老舗は、あったか~い/5月31日(土)

先日再び広島県の福山へ出張する機会があり、念願だった老舗BAR「さくま」にお邪魔してきました。 BAR「さくま」と言えば、中国地方のBAR愛好家で知らない人がないほどの老舗の1軒です。マスターの佐久間さんはことし77歳ですが、とてもそんな歳には見えない現役バーテンダーです(今も自転車で通勤されているとか)。 オープンしたのは大阪万博の前の年の1969年とのこと。ただし当時は現在とは別の場所にあったそうで、20年ほど前に現在の船町に移転されたといいます。 初めて訪れた「さくま」は、ゆったりとした空間の中に、長いチークのカウンターに12席ほど。さらにテーブル席が3つあります。木やレンガを基調にした、あったか~い(温かい)雰囲気です。 関西のバーテンダーにも佐久間さんは有名人です。僕が大阪キタの行きつけのBar「K」や「C」のマスターにも親しい存在です。「福山へ行ったら、佐久間さんによろしくね」。何人かからそう言われました。 佐久間さんはNBA(日本バーテンダー協会)中国地区本部や倉敷支部の幹部をされています。毎年倉敷で開かれる支部主催のカクテル研究会には関西のバーテンダーも参加し、懇親しているそうです。なるほど親しい訳です。 大阪から出張で来た僕らを佐久間さんは、「遠いところを有難うございます」と歓迎してくれました。もちろん関西のバーテンダーの話題でも盛り上がりました。 聞けば、佐久間さんはもともとは熊本の出身とか。理由は聞き忘れましたが、なにかの縁でこの福山に腰を落ち着けることになったそうです。 1杯目。ジン・リッキーは生ライムがしっかり絞り込んであって、とても爽やかでした。2杯目はスコッチでハイボールを頼みました。すると、佐久間さんはウイスキーを入れる前に、先にソーダを注いでいます。 「どうしてソーダを先に? 普通はウイスキーが先というのが多いですよね」と聞きたがりの僕は当然尋ねます。「この方が(ソーダの)泡がこわれにくいんですよ」と佐久間さん。なるほど、長年の経験からくるこだわりなんですね。 帰りの新幹線の時間を気にしつつ、「最後にもう1杯、モルトでも」と思っていると、佐久間さんは「これ、おすすめです」と棚から出してきてくれました。 94年のラフロイグ12年のボトラーズもの=写真左。オフィシャルにはない、ひと味違ったラフロイグです。「意外とまろやかで旨いですね」と僕。美味しいモルトと老バーテンダーが創り出す温かい雰囲気に酔いしれた福山の夜でした。佐久間さん、ほんとに有難う!【Barさくま】広島県福山市船町3-3・2F 電話084-925-7212 午後6時~2時 火休こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2008/05/31

閲覧総数 1106

-

23

この歳になって…/12月29日(水)

大阪や神戸のBARには、この20年ほど、結構あちこち出没しているので、名の知れたオーセンティックBARで、名前も知らないところはほとんどないと、自分でも思っている。 だが、それでも、この歳になって突然、「えーっ! こんな店があったことを、今まで知らんかったとはー!」と愕(がく)然とすることがある。今年も、そんなBARと1軒出合った。 きっかけは、僕の友人T氏がことし9月、著した本だった。彼は、バーテンダーを主人公にして、日本のBAR文化や洋酒文化、そしてBARでの楽しみ方、マナー&エチケットなどを、次世代に伝えることを願いながら、小説のようなスタイルで素敵な物語を編んだ。 最初は、バーテンダーは彼の創作上の人物かと思って読み始めた僕は、何と、そのバーテンダーが大阪の兎我野(とがの)町というところに実在する「Boby’s Bar」(写真)という酒場のCさんなのだということを知った。 Cさんは72歳。69年にオープンした店は、ことしで35周年。バーテンダーとしてのキャリアも50年近いということを知って、ただ驚くしかなかった。 あるBARのバーテンダーに、Cさんの話をしたら、「えー! 知らんかったんですか? そりゃ、ぜひ一度行ってみなあきませんよ!」と言われてしまった。そして、勇気を出して10月の初め、「Boby’s Bar」のドアを開けた。 そのBARはとくに、スピリッツやリキュールへのこだわりで知られ、2階にある店には、なんと1000本近いボトルが所狭しと並べられていた。 ジンだけでも40種類(!)もの銘柄を揃えている。聞くと、物置代わりに使う3階にも、約600本くらいストックがあると言う。 本の中でCさんは、どちらかと言えば、客のマナーにうるさい、頑固なバーテンダーとして描かれている。しかし実際に会ってみると、Cさんはめちゃくちゃ気さくで、優しくて、おしゃべり。こっちが2杯目の注文をするのがはばかれるくらい、トークに切れ目がない。 進駐軍のBARで働いていた頃の思い出、イタリアで酒屋巡りをした話、店にあるリキュールにまつわるエピソード…と、本当に次々とトークが展開し、客はまったく退屈することがない。 「美味しいリキュールは、ぜひストレートで味わってみて」と、珍しい銘柄を何種類か試飲までさせてくれて、僕は幸せな気分で家路に付いた。 その後も、酒好きの同僚と一緒に何度かお邪魔した。「あの雰囲気とトークは、若いバーテンダーには出せないね。年季と歴史の重みだね」と同僚は言う。確かに、その通り。「Cさんの元気なうちに、もっといろんな話を聞かせてほしいね」と僕。Cさんと出会えた喜びを、僕はもう一度かみしめている。 【追記】ご興味のある方のために、友人T氏の著した本のタイトルは、「ボビーズ・バー〈洋酒の精〉に乾杯!」(新風書房刊、1200円)。関西の出版社なので、関東の書店では手に入りにくいかもしれないが、注文すればきっと入手は可能かと…。

2004/12/29

閲覧総数 154

-

24

「スタンド・アルル」明後日オープン!/5月9日(水)

うらんかんろが馴染みの大阪キタのBar・Arlequin(アルルカン)から、新しい支店「スタンド・アルル」開店のご案内を頂きました。いよいよ明後日11日オープンとのこと。 JR大阪駅からも、地下鉄梅田駅からも徒歩圏内。JR北新地駅からは徒歩2分(最寄駅の地下鉄西梅田駅からはさらに近くて歩1分)というめちゃ便利な立地だし、何よりも営業時間が正午オープン(午後11時LO)というのが酒呑みには嬉しいですね。 店は、アルルカンでSマスターのサブで頑張っていた女性のOさんが仕切るとのこ。どんな店になるのか、とても楽しみです。住所は、大阪市北区梅田2丁目4-41 桜橋キタハチ1F 電話06-6131-6617 日休。

2012/05/09

閲覧総数 142

-

25

【改訂新版】カクテルーーその誕生にまつわる逸話(75)Rusty Nail/11月20日(月)

75.ラスティ・ネイル(Rusty Nail)【現代の標準的なレシピ】(容量単位はml)スコッチ・ウイスキー(45)、ドランブイ(25)、氷 【スタイル】ビルド 「ラスティ・ネイル」は、1960年代初めに米国で誕生したと伝わるウイスキー・ベースのカクテルです。現代のバーでも、「ゴッドファーザー(Godfather)」(ウイスキー&アマレット)、「オールド・パル(Old Pal)」(ウイスキー&ドライ・ベルモット、カンパリ)とともに、ロック・スタイルのウイスキー・カクテルとして不動の人気を誇っています。 さて、ラスティ・ネイルの歴史を紹介する前に、このカクテルに欠かせない副材料、ウイスキー・リキュールの「ドライブイ(Drambuie)」について少し触れておきましょう。 「ドランブイ」は、このカクテル誕生よりも約200年以上前に生まれたとても古い歴史持つリキュールです。1745年に、スコットランド、ステュアート王家のチャールズ・エドワード・ステュアートは、フランスから支援の約束を取り付け、「英ブリテン王国軍」に対して王位継承権を争う戦を起こしました。しかしチャールズは、1746年にカロデンの戦いで大敗。スコットランドのスカイ島へ落ちのびました。 チャールズの首には多額の賞金がかけられましたが、チャールズはなんとかフランスへの亡命に成功します。その際、彼を護衛していた兵士に、褒美として王家秘伝の酒の製法が授けられました。この酒がドランブイだと伝わっています。もっとも、ドランブイが市販されるようになったのは1906年のことですが、この逸話にちなみ、今日でもドランブイのラベルには、"Prince Charles Edward's Liqueur"と印字されています(上記2段落の出典:Wikipedia日本語版)。 さて、現代では「ラスティ・ネイル」と呼ばれるスコッチ・ウイスキーとドライブイのカクテル自体は、1937年の英国産業博覧会(British Industrial Fair)のために、F.ベニマン(Benniman)というバーテンダーが考案したと伝えられています。当初は博覧会の頭文字から「BIF」と呼ばれていたそうです(出典:Wikipedia英語版)。 しかし、その後は米国内や世界各地の米軍基地内のクラブで普及し、その過程では、「D&S」とか「Mig-21」、「Knucklehead」など様々な名前で呼ばれてきました。「Rusty Nail」という名前で定着するまでには、さらに約25年かかりました。 著名なカクテル研究家・David Wondrich氏によれば、「ラスティ・ネイル」と名付けたのは、1960年代初めにニューヨークの社交クラブ「21 Club」で働いていたバーテンダーだということです。その名は、錆びた(ラスティ)釘(ネイル)のような赤茶色したカクテルのイメージから来たという説と、英国のスラングで「古めかしい物」という意味から来ているという説の2つがあります。 「ラスティ・ネイル」の名は、少なくとも1963年には定着していたことが、ドライブイの製造メーカーが当時、ニューヨーク・タイムズに出した広告からも確認できるとのこと(出典:同)。「ラスティ・ネイル」はその後、フランク・シナトラ、ディーン・マーチン、サミー・デイビス・ジュニアらが愛飲したことで全米で知名度を増していきました。 現代でもとても知名度があるカクテルですが、意外なことに、欧米のカクテルブックで紹介している例はそう多くありません。現時点で確認した限りでは、「Mr Boston Official Bartender's Guide(ミスターボストン・バーテンダーズ・ガイド)」(1935年初版刊)の1966年改訂版が欧米での初出例です。そのレシピは「スコッチ・ウイスキー4分の3オンス、ドランブイ4分の3オンス(ビルド)」となっています。 その後も、欧米のカクテルブックで「ラスティ・ネイル」を収録している本はそう多くないのですが、いくつか紹介しておきますとーー。・「Complete World Bartender Guide」(Bob Sennett編、1977年初版刊、1993年、2007年再版)米 スコッチ・ウイスキー1オンス、ドランブイ1オンス(ビルド)・「The Larousse Book of Cocktails」(1983年刊)仏 スコッチ・ウイスキー45ml、ドランブイ45ml(ビルド)・「Cocktails」(Hilary Walden著、1983年刊)英 スコッチ・ウイスキー3分の2、ドランブイ3分の1(ビルド)・「The Book of Cocktails」(Jenny Ridgwell著、1986年刊)英 スコッチ・ウイスキー45ml、ドランブイ45ml、レモンピール(ビルド)・「American Bar(シューマンズ・バーブック)」(Charles Schumann著、1991年)独 スコッチ・ウイスキー40ml、ドランブイ20ml(ビルド) ※2002年刊の日本語版あり ちなみに、氷なしでつくった場合は「ストレート・アップ・ネイル(Straight Up Nail)」と呼ぶそうです。また、ベースのスコッチ・ウイスキーをバーボンに代えると「ラスティ・ボブ(Rusty Bob)」、ライ・ウイスキーなら「ドナルド・サザーランド(Donald Sutherland)」、アイラ・ウイスキーなら「スモーキー・ネイル(Smoky Nail)」というカクテルになるとのことです(出典:Wikipedia英語版)。 「ラスティ・ネイル」は日本にも比較的早く、1960年代の半ばには伝わっています。67年刊行のカクテルブックに早くも登場しています(1964年開催の東京オリンピックの効果も大きかったのでしょうね)。【確認できる日本初出資料】「カクテル小事典」(今井清&福西英三著、1967年刊)。冒頭に掲げた標準的なレシピと同じ(ただし、作り方はステアのショート・カクテルスタイルと、ビルドでのオンザ・ロックスタイルの両方を紹介しています)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2017/11/20

閲覧総数 1606

-

26

【改訂新版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(11)Between the Sheets/11月27日(日)

11.ビトウィーン・ザ・シーツ(Between the Sheets)【現代の標準的なレシピ】(単位はml) ホワイト・ラム(20)、ブランデー(20)、コアントロー(20)、レモン・ジュース(10)、レモン・ピール (※ダークラムを最後にフロートさせるレシピもあります) 【スタイル】シェイク 「サヴォイ・カクテルブック(The Savoy Cocktail Book)」(1930年刊)や、「カフェロイヤル・カクテルブック(Café Royal Cocktail Book)」(1937年刊)にも紹介されている、代表的なクラシック・カクテルの一つです。有名なカクテル「サイドカー」のレシピにラムが加わっていることからしても、「サイドカーのバリエーションの一つとして」考案されたという説もありますが、真偽のほどは定かでありません。 「シーツの間で=ベッドに入って」というその意味深なネーミングもあって、「ビトウィーン・ザ・シーツ」は現代でも、国内外を問わず不動の人気を持つカクテルです。しかし、口当たりは良いけれどアルコール度数はかなり高めなので、お酒に弱い人には「要注意な」カクテルでもあります。 誕生の由来、時期については、以下のような3つの説が伝わっていますが、いずれの説もそれを裏付ける文献資料は確認されておらず、現時点ではあくまで「説」にすぎません(出典:英語版Wikipediaほか)。 (1)パリの「ハリーズ・ニューヨークバー」のオーナー、ハリー・マッケルホーン(Harry MacElhone)がカクテル「サイドカー」のバリエーションとして1930年代に考案した。 (2)ロンドンの「バークリー(The Berkely)・ホテル」のマネジャー(Mr. Pollyという方)が、1921年頃考案した(※ただし、バークリー・ホテルのHPのBarページでは、「Between the Sheets」や「Mr.Polly」の名には一切触れておらず、掲載されているカクテル・メニューにも「Between the Sheets」はありませんでした。なので真偽のほどは分かりません)。 (3)20世紀初頭のフランス国内の売春宿(Brothel)で、女性たちが好んで飲む食前酒だった。その女性たちを通じて酒場にも広がった(※カクテル名からすれば、この説もあながち嘘ではないかもしれません)。 「サヴォイ・カクテルブック」に掲載されていることからも、1920年代には欧州のバーで、ある程度認知されるカクテルであったことは間違いありません。従って、少なくとも(1)の説には無理があります(もしマッケルホーンが考案したとしても、それは1910〜20年代のことでしょうが、マッケルホーンは1919年に出版した「ABC of Mixing Cocktails」だけでなく、1927年に出版した「Bar Flies and Cocktails 300 recipes」にも収録していません)。 参考までに、1930~40年代の主なカクテルブックに登場する「Between the Sheets」のレシピを見ておきましょう(スタイルはいずれもシェイク)。 ・「The Savoy Cocktail Book」(Harry Craddock著、1930年刊)英 &「Café Royal Cocktail Book」(W.J.Tarling著、1937年刊)英 ラム3分の1、ブランデー3分の1、コアントロー3分の1、レモン・ジュース1dash ・「The Artistry of Mixing Drinks; Ritz Bar, Paris」(Frank Meier著、1934年刊)仏 ラム3分の1、ブランデー3分の1、コアントロー3分の1、レモン・ジュース1tsp ・「The Stork Club Bar Book」(Lucius Beebe著、1946年刊)米 ラム4分の3オンス、ブランデー4分の3オンス、コアントロー4分の3オンス、レモン・ジュース半個分 ・「Trader Vic's Bartender's Guide」(Victor Bergeron著、1947年刊)米 ラム2分の1オンス、ブランデー2分の1オンス、コアントロー2分の1オンス、レモン・ピール ・「The Official Mixer's Manual」(Patrick G. Duffy著、1948年刊)米 ラム3分の1、ブランデー3分の1、コアントロー3分の1 ちなみに、キューバ・ハバナの有名なBar「La Florida」が1935年に出版したカクテルブックに、同じ「Between the Sheets」という名のカクテルが収録されています。しかしそのレシピは、コニャック3分の1、クレーム・デ・カカオ3分の1、生クリーム3分の1、砂糖1tsp、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、レモン・ピールというもので、まるで有名な「アレキザンダー」のバリエーションのようです。なのでこの稿で取り上げているのとは別物のカクテルです。 なお、「ビトウィーン・ザ・シーツ」は日本には戦前に伝わっていたという説もありますが、文献で確認できるのは1950年代に入ってからです。 【確認できる日本初出資料】世界コクテール飲物事典(佐藤紅霞著、1954年刊) ※レシピは、バカルディ・ラム3分の1、ブランデー3分の1、コアントロー3分の1、レモン・ジュース1dash です(「サヴォイ…」と同じです)。・こちらもクリックして見てねー! → 【人気ブログランキング】

2016/11/27

閲覧総数 1284

-

27

禁酒法時代の米国--酒と酒場と庶民のストーリー<2>/11月5日(土)

◆(2)禁酒法施行下、実際の社会、暮らしはどうなったか 禁酒法を具体化した「ボルステッド法」が禁止の対象としたのは、飲用目的での0.5%以上のアルコール分を含む酒の製造、販売(供給)、交換、運搬・配達、輸出入、所有(自宅以外の場所で他人が飲む目的での)でした。 禁酒法反対派への妥協策として、家庭内で個人が飲むためのアルコールの消費(飲酒)までは禁止されませんでした。おまけに、法成立から実際の施行までは約1年の猶予期間が設けられました。 そこで、経済的に余裕のある富裕層の多くは、施行前に酒を大量に買い占めて自宅に保管したのです。一般家庭でも可能な範囲で買いだめに走りました。高級なレストラン・クラブ、バーでは、違法と知りつつも向こう5年や10年は十分提供できるくらいの酒を大量にストックするところもありました(A、B)。 また、飲用アルコールがすべて製造禁止になった訳ではありません。例外として、医師が医療用に処方するアルコールは認められました(「食欲促進・消化促進の効用」や「利尿作用」が認められていたビール等)(写真左=摘発されて路上で廃棄される密造酒。場所や撮影年月日は不明) ドラッグストアが、「医薬品(For Medicinal Purposes Only)」としてウイスキー、ビールなどの酒類を販売することも許可されました。すなわち一般市民は、医師の処方箋代(約2ドル)を払えば、薬局で堂々と酒を購入することができたわけです。 さらに、聖職者が儀式で使うアルコール(ワインやブランデー)や、煙草製造の過程で使うアルコール(ラム等)の製造も認められ、農家などが自家消費のためのワインやリンゴ酒(シードル)を造り、飲用することも禁止されませんでした(年750リットルまで許可)(WK)。つまり、禁酒法と言っても、実態は抜け穴だらけの「ザル法」だったのです。 これまで紹介してきたように、家庭内で個人が飲むための所有は合法でしたが、その酒のボトルは、あくまで「禁酒法施行前に製造・販売されたもの」でなければなりませんでした。 法施行後に製造されたものは、例外規定の酒以外すべて「禁制品」でした。家庭内であっても、見つかれば没収・処罰の対象となりました(しかし実際、取締官が一般家庭にまで踏み込んで摘発したという話はほとんど伝わっていません)。 それでも人間というものは、法律で規制されれば、あらゆる知恵を絞ってその「抜け穴」を探すものです。密造・密輸されたウイスキーなどには、「1910年製造」などという「偽シール」が貼られたものが多かったといいます(B)。富裕層の間では、禁酒法施行後、自宅内を改造してホーム・バーを造るのがブームになりました。 酒のボトルを収納・陳列する応接間用の専用キャビネット(家具)が相次いで考案され、販売されたのもこの時期です。自家製蒸留器・醸造器までも考案・販売されました(A、B)。 一方、正規の酒屋(リカーストア)は、当然ながら廃業に追い込まれるところが相次ぎました(A)。ドラッグストアや雑貨屋に宗旨替えするところもあったそうです(写真右=密輸途中に見つかり、沿岸警備隊から攻撃を受けて炎上する船。密輸船は「ラム・ランナー」とも呼ばれた)。 富裕層の人たちは、カナダから密輸された正規品のライ・ウイスキー(一瓶12ドル)やシャンパン(同20ドル)が買えたわけですが、裕福でない労働者階級の人達にとっては、正規品を手に入れる経済的余裕もなく、禁酒法は辛く厳しいものでした。 この時代、米国の全世帯の平均年収は約2600ドルでしたが、国民の3分の2を占める労働者階級の半数は、年収1000ドル以下でした。法施行とともに、密輸酒・密造酒は2~6倍に高騰(1クォート=約0.95リットル=の価格がビールで約80セント、ジンで約6ドル、コーン・ウイスキーが約4ドルも)し、一般庶民には簡単に手が届くものではなくなり、毎日酒を楽しむことなど夢のような話になりました(A、B)。 禁酒法時代の米国民のアルコール消費量について、現代の私たちは、「政府による規制への反発もあって法施行後は、法施行前と比べかえって消費量は多くなった」という説をこれまで聞いていました(この説を裏付けるデータは何だったのかはわかりません)。 しかし、最近の専門家の研究によれば、事実は必ずしもそうではなかったようです。酒類の入手の難しさや、闇市場での価格高騰もあって、米国民全体のアルコール消費量は、1920~30年の年平均でみても、禁酒施行前の半分に減ったといいます。アルコール消費量が増えたのは、経済的に余裕のあった上・中流階級の人たちに限った話だったというのです(B)。 【禁酒法時代の米国に続く】【主な参考資料・文献】「WK」→「Wikipedia(ウィキペディア)」(Internet上の百科事典):アメリカ合衆国における禁酒法「A」 →「禁酒法――『酒のない社会』の実験」:岡本勝著(講談社新書、1996年刊)「B」 →「禁酒法のアメリカ――アル・カポネを英雄にしたアメリカン・ドリーム」:小田基著(PHP新書 1984年刊)「C」 →「酒場の時代―1920年代のアメリカ風俗」:常盤新平著(サントリー博物館文庫 1981年刊)こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2011/11/05

閲覧総数 5873

-

28

【改訂新版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(17)Blue Hawaii/12月9日(金)

17.ブルー・ハワイ(Blue Hawaii)【現代の標準的なレシピ】(単位ml) ホワイト・ラム(30)、パイナップル・ジュース(30)、ブルー・キュラソー(15)、レモン・ジュース(15)、クラッシュド・アイス、飾り=カット・パイナップル&チェリー、飾り=食用花 【スタイル】シェイク 太平洋に浮かぶハワイは、数々のトロピカル・カクテルを生んだ世界有数の観光の島。この「ブルー・ハワイ」は言うまでもなく、トロピカル・カクテルの代表格です。 Wikipedia英語版を含む欧米のカクテル専門サイトの多くは、作者は、ハワイ・ワイキキのホテル「ヒルトン・ハワイアン・ヴィレッジ」のチーフ・バーテンダーだったハリー・イー(Harry Yee)氏で、1957年、オランダのリキュール・メーカー、ボルス社(Bols)が同社のブルー・キュラソーの発売を記念して、イー氏にオリジナル・カクテルの考案を依頼し、生まれたのがこのカクテルだと紹介しています。 カクテル名は、1937年に公開されたミュージカル映画「ワイキキ・ウェディング(Waikiki Wedding)」で主演のビング・クロスビーが歌った「ブルー・ハワイ」という曲にヒントを得て、イー氏が名付けたと伝わっています(出典:kitchenriffs.com)。 現代の標準的なレシピは冒頭のようなものですが、イー氏のオリジナル・レシピは「ホワイト・ラム4分の3オンス、ウオッカ4分の3オンス、ブルー・キュラソー2分の1オンス、パイナップル・ジュース3オンス、レモン・ジュース1オンス、クラッシュド・アイス」で、ウオッカも使っています(出典:stradvertiserblogs.com / ※Wikipedia英語版では、このウオッカ入りの方を標準的なレシピとして紹介しています)。 現代では、ウオッカ抜き(ラム・ベースのみ)のレシピの方が一般的になっていますが、なぜこうなったのかはよく分かりません(ヒルトン・ハワイアン・ヴィレッジのバーでも、ウオッカ抜きだそうです)。他にも大きな謎があります。現在ボルス社は、そのHP内のカクテルサイトで、この「ブルー・ハワイ」ではなく、よく似た名前のカクテル「ブルー・ハワイアン(Blue Hawaiian)」しか紹介しておらず、ハリー・イーという名前にも一切触れていないのです。 「ブルー・ハワイアン」は、「ブルー・ハワイ」のレシピで、レモン・ジュースをココナツミルクに代えたものです。欧米の専門サイトでも時折、「ブルー・ハワイアン」を「ブルー・ハワイ」と混同し、レシピが逆になっているケースもしばしば見受けられます。実際、このレシピの混乱に注意を促すサイトもありました。 現在のボルス社が、「ブルー・ハワイ」の存在を無視しているのはなぜなのか、本当に同社がイー氏にカクテル制作を依頼したという史実はあったのかという疑問が残りますが、この点については今後の研究課題として残しておきます。 なお、「エルビス・プレスリー主演の映画『ブルー・ハワイ』の公開に合わせて考案された」と紹介している文献もありましたが、この映画が公開されたのは1961年。このカクテル誕生の方が4年早いので、無関係です。余談ですが、1920年生まれのイー氏は現在96歳ですが健在で、WEBではその元気な姿が見られます(出典:stradvertiserblogs.com)。 「ブルー・ハワイ」が日本に伝わったのは、海外旅行の大衆化でハワイが日本人の人気観光地となり始めた1960年代後半のことと思われます。70年代には街場のバーにもお目見えしていましたが、カクテルブックに登場するのは80年代前半になってからです。【確認できる日本初出資料】「トロピカル・カクテルブック」(サントリー編、1982年刊)。レシピは冒頭のものと同じで、ウオッカ抜きです。・こちらもクリックして見てねー! → 【人気ブログランキング】

2016/12/09

閲覧総数 678

-

29

【改訂新版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(28)Earthquake/1月3日(火)

28.アースクェイク(Earthquake)【現代の標準的なレシピ】ジン(20)、ウイスキー(20)、アブサン(またはペルノー)(15~20) 【スタイル】シェイクまたはステア カクテルベースによく使う強い酒3種をミックスしたドリンク。19世紀末に誕生したと伝わるクラシック・カクテルの一つですが、そのアルコール度数の強さからして、現代のバーでは注文するがほとんどいない、あまり人気のないカクテルでもあります(でも、プロのバーテンダーなら、その名とレシピくらいはおさえておいた方が良いカクテルです)。 カクテル名は、「飲むと、まるで地震(Earthquake)にあったかのような強烈な揺れ(酔い)に見舞われる」として、名付けられたと伝わります(出典:Wikipedia英語版&日本語版ほか多数の専門サイト)。 元々は、「Tremblement de Terre(大地の揺れ)」という仏語名のカクテルで、考案したのはなんと、あのフランスの著名な画家のロートレック(Henri de Toulouse-Lautrec 1864~1901)だと言います(出典:Wikipedia英語版 → 原資料は、AbsintheOnline.com)。信憑性は不明ですが、欧米の専門サイトもこの説を肯定しているところが目立ちます。 ただし、このロートレック考案と伝わるレシピは、コニャック(30)、アブサン(30)(出典:同)で、冒頭に挙げたジン、ウイスキー、アブサンの3種でつくる現代の標準レシピとは、アブサンのみが共通で、あとはかなり異なります(標準レシピをいつ頃、誰が考案したのかは伝わっていません)。 欧米での初出文献は、現時点で確認できた限りでは、1930年に英国で出版された「サヴォイ・カクテルブック(The Savoy Cocktail Book)」(Harry Craddock著)ですが、サヴォイでは標準レシピを採用しており、欧州では少なくとも1920年代半ばには、コニャック・ベースのものよりも、現代のレシピの方が一般的になっていたようです。 ちなみに、「アースクェイク」は使っているお酒の頭文字をとって、「アブ・ジン・スキー」という異名もあります(出典:Wikipedia日本語版ほか)。 米国では、1934年刊の「The Official Mixer's Manual」(Patrick G. Duffy著)が初出で、1946年の「The Stork Club Bar Book」(Lucius Beebe著)、1947年の「Trader Vic's Bartender's Guide」(Victor Bergeron著)でも紹介されています(レシピはいずれも冒頭に挙げた標準レシピにほぼ同じですが、後者の2冊ではウイスキーは「バーボン」と指定しています)。 「アースクェイク」は、日本にも比較的早く1930年代には伝わっていたようで、1936年刊のカクテルブックには登場しています。 【確認できる日本初出資料】「スタンダード・カクテルブック」(村井洋著、JBA編、1936年刊)。レシピは、「ドライ・ジン、スコッチ・ウイスキー、アブサンが各3分の1ずつ」となっています。・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2017/01/03

閲覧総数 696

-

30

追悼:村岡正昭マスター/11月3日(月)

頻繁にお邪魔していた訳ではないので、自分を常連と言うのはおこがましい。それでも、たまには顔を出していた。そんな大阪ミナミのバー村岡のマスター、村岡正昭さんが7月に急逝していたという知らせを聞き、言葉を失った。 いつも明るい笑顔で気さくに接客してくれた村岡さん。全国にその名を知られる老舗・吉田バー出身で、いつかは吉田バーを継ぐのではないかとも言われたが、独立して自分の店を持たれた。店は、道頓堀の有名な老舗バー「ウイスキー」と同じビルの2F。あの温かい人柄もあって、店はいつも客であふれていた。 「体調不良」を理由に6月に休店された。それからわずか1カ月で天に召されてしまった(今頃まで訃報を知らなかった自分も情けない)。正確な歳は知らないけれど、まだ50代だったのではないだろうか。おそらくは、自分の天命を知って、最後まで頑張って店を開けられたのだろう。あのニコニコ笑顔の村岡さんと、もう永遠に会えないと思うと、とても切ない。謹んでご冥福を祈ります。

2014/11/03

閲覧総数 1556

-

31

北サンボア : 気さくな老舗は、ほっこり温かい/11月18日(土)

「サンボア」と言えば、大正の初めに神戸で創業し、現在では大阪、京都、東京に計11店を構える老舗のBARチェーン(経営はそれぞれの店の独立採算。創業地の神戸店は今はない)。 なかでも有名なのは大阪の堂島サンボア(1918年創業)や京都の寺町サンボア(同)。最近では、神戸ハイボールのバック・バーを移築した北新地サンボアや、初めて東京に進出した銀座サンボアもBARファンには人気がある。 そんなサンボア・グループはどこも気さくで、くつろげる店が多いのだが、「なかでも一番くつろげる店はどこかなぁ…」と、BAR好きの友人と話してみたら、お互いやはり「北サンボアかなぁ」という結論になった。 大阪キタ・曽根崎のお初天神から東へ数分。このあたりは細い路地が入り組み、BARやスナック、居酒屋、キャバクラなどが密集する歓楽街(写真左=北サンボアの外観)。 同じキタでも梅田の阪神百貨店の裏側(南方)やマルビルの東側あたりにあった、終戦直後の闇市跡のごちゃごちゃした怪しげな飲食街は、再開発の末に15年ほど前にすっかり姿を消した。 ゆえに、この曽根崎かいわいが戦後の、昭和20~30年代の大阪の盛り場の雰囲気を残す唯一の、貴重な場所かもしれない(写真右=北サンボアの店内。映画に出てきそうな酒場です)。 だが昨今、この辺りにも再開発の波は及び、小さい店がどんどん消えてゆく。先日も老舗の鰻屋が店を閉じた。ただただ、寂しいと言うしかない。 そんな場所の一角に、「北サンボア」は在る。創業は昭和5年(1930)。大阪空襲で被害を受け、一時休業に追い込まれるも、戦後すぐの昭和21年(1946)には焼け野原に店を再建。そして今日に至るまで、味にうるさい「なにわの酒呑み」を楽しませている。 店は内装や調度品は、ほぼ再開当時のまま。丁寧に磨きぬかれたカウンターや真鍮のバーが、落ち着いた雰囲気を醸しだし、歴史と伝統を感じさせてくれる。 サンボア・グループだから、名物のハイボール(写真左)の作り方(氷は入れない)、味わいも、値段も他の店と変わらない。カウンターはスタンディング・スタイルというのも、ほとんどのサンボアと同じだ。 しかし、2代目マスターのOさんや奥さんの年季の入った優しい接客は、やはりこの北サンボアならではの味わいだ。いつ行っても笑顔で温かく迎えられ、ほっこりさせられる。 大阪出身で、東京在住のある友人は昔、「ここ(北サンボア)に来ると大阪に帰ってきたなぁという感じがする。ここでは格好をつける必要もないしね」と語っていた。 店は今3代目の息子さんも手伝う。堂島サンボア同様、店はいつも常連で溢れている。それも年輩客の比率がとても多い(写真右=店内には、今はなき神戸サンボアのマッチも飾られている。必見!)。 年輩客を大事にするということはGOOD・BARの条件である。高齢化社会が駆け足で進む日本。BARは若者や中年だけが独占する場所ではないはずだ。 BAR業界のこれからの生き残りのカギの一つは、高齢者の客をいかに大切にするかだろう。僕はそう信じて疑わない。【北サンボア】大阪市北区曽根崎2丁目2-14 電話06-6311-3654 午後5時~11時 日祝&第2土休 JR大阪駅または阪神、阪急、地下鉄梅田駅から徒歩5~10分こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2006/11/18

閲覧総数 1328

-

32

「マッサン」とバーUKマスターとの不思議な“縁”/10月20日(月)