全4174件 (4174件中 1-50件目)

-

ハキダメギクの花は枯れゆく姿も美しい

11月19日(水)一昨日、最高気温22.1℃だったのが昨日は最高8.5℃に急降下。さて今日はどうでしょうか。・・・と、最高気温の変化に注意が行きがちですが、最低気温のほうもなんだか不穏なようす。一昨日、昨日と、最低気温は5℃前後でしたが、今朝はなんと0.7℃まで下がったようです。油断しているうちにどんどん冬に向かって季節が進んで行く感じ。身体がついて行けるかどうか・・・お昼の散歩タイム、あまり時間がなかったので良覺院丁公園(仙台市青葉区)のハキダメギク、一点狙いで。持ち出した機材は、RICOH GXRにマウントユニット、そしてOMマウントへの変換アダプターを介してOLYMPUS OM ZUIKOの50mm F1.8標準レンズと50mm F3.5マクロレンズの50mmレンズ対決。(かなりむかし、OLYMPUS E-5 フォーサーズ一眼レフボディを使ったこれら2本の50mmレンズ比較を行ってました)25mmのエクステンションチューブもひとつ持参です。緑水庵庭園の裏口近く、公園の隅っこでしゃがみ込んで「良い枯れ具合」の花を探します。ハキダメギクの花は、咲きはじめの筒状花がまだ開いていない時期からきれいに全開、そして舌状花がハラハラと(かどうかはわかりませんが)落ち、筒状花もひとつまたひとつと落ちていき、筒状花を包んでいた花冠が開いて白い星の集まり、または別の白い花の束のようになっていく一連の変化は、むしろ後半の「しおれ、枯れゆく姿」のほうが美しいとさえ思います。今日は、撮影枚数自体は多くなかったですが、おおまかに枯れ花の三形態を見ることができました。まずは、まだしおれた舌状花も落ちずに残っている、比較的「若い」枯れ花。by RICOH GXR + OLYMPUS OM ZUIKO AUTO-S 50mm F1.850mm F1.8に25mmチューブを入れていますが、レンズのヘリコイドは無限遠状態、いっぱいに下げていた、と思います。がんばってレンズを繰り出し、寄れるところまで寄ったのがこちら。黄色い筒状花はまだ生き生きしています。同じ枯れ花を、50mm F3.5マクロでも。画面の右奥にまだきれいに咲いている花ふたつが入るように、距離と左右のアングルをあれこれ試行錯誤しながら・・・けっこう苦労して撮った一枚です。続いては、舌状花はすっかり落ち、筒状花の半分くらいが残っている段階の枯れ花。こちらもF1.8レンズにチューブの組み合わせ、まあまあ寄っているという感じ。こちらも下奥の花が入るように、そして主役の枯れ花の向きが良くなるようにと、さまざまなアングルから眺めてフレーミングしたのですが、主役がまだ咲いている筒状花のほうになっています。脇の筒状花が落ちたあと残された花冠のほうをメインにしたかったのですが、・・・ピントを外した下方の花も、もう少し右に置きたかったのですが、そうすると白い花冠がうしろに隠れてしまうので、ある程度妥協したかたちになりました。下の花を右ではなく左にもってくるようにすれば、もう少し左側から見る角度をつけることができたかも・・・と、あとで少々後悔しました。この花をマクロレンズで少し引いて撮ったのがこちら。これくらいの引き具合、距離環が、標準レンズ単体では近づけないし、25mmチューブを入れると寄りすぎてしまうので、ちょうどその中間をマクロレンズで埋められた、ということでしょうか。14mmのチューブを使えば標準レンズでも解決可能なのですが、もうひとつ持っている別の50mm F1.8レンズに取り付けたら取れなくなってしまったので、そのチューブとセットの近眼レンズも持ってくるしかない状態です。7mm, 14mm, 25mmのチューブをうまく組み合わせると、レンズ単体でいっぱいに寄った45センチの先、約7センチまで寄って等倍まで、途切れなしにつなぐことができるみたいです。APS-Cセンサーでは1.5倍相当、マイクロフォーサーズでは2倍相当になりますね。25mmチューブをつけてレンズを無限遠状態(もっとも引っ込めた状態)にすると、1/2倍つまりハーフマクロ撮影に対応しますが、APS-Cで3/4倍、マイクロフォーサーズでは等倍相当になります。F3.5マクロレンズは単体でハーフまでいけるので、そこに25mmチューブを入れると、途切れずに等倍まで一気にカバーできるという設計になっています。つまり、マクロレンズでは7mmとか14mmのチューブは使う意味がないということですね。エクステンションチューブを駆使すれば、ふつうの50mmレンズ、マクロ50mmレンズいずれも同じ距離、同じ倍率でマクロ撮影することが可能となるわけですが、大きな違いは開放絞り値。F1.8レンズでもF4まで絞れば、写りはマクロレンズのF3.5開放で撮った場合と大差ないです。ということは、F1.8レンズを使う意義を示すということであれば、開放F1.8か、ワンクリック絞ったF2.8で撮影するというのが唯一の差別化、特徴出しということになりますね。あとは「丸ボケ」が出せる唯一の条件、絞り開放での被写界深度と解像感。丸ボケのサイズの違いについては、別のブログでずいぶん昔に検討しています。今回のようにわざわざこれら2本のレンズを一緒に持って出ることはほとんどないので、貴重なテスト事例になったように思います。

2025.11.19

コメント(0)

-

出勤前の朝の散歩・・・あ、ムラサキシキブの枝が!

11月18日(火)未明に雨が降り、朝には回復していたものの地面はまだ濡れているというような一日の始まり。昨日はずいぶん暖かかったのですが、今日は朝から寒くて、日中もほとんど気温が上がらず最高気温の予想は9℃。機能が22℃だったので落差が激しいです。出勤前にちょっと片平丁通りをブラブラと歩いてみました。by SHARP AQUOS Sense9東北大学正門の南側に立つ大イチョウは仙台市の保存樹木に指定されている立派な木ですが、キャンパスの外、さらに道路を挟んだ向かい側から眺めて写真を撮るのはかなりレアです。昨日の冬型気圧配置のせいで風が吹き、かなり葉が落ちたと思いますがまだ残ってます。信号を渡って片平公園に降りて行き、広瀬川を見下ろしてみました。対岸ではクマ対策のための大規模な除草作業が進められています。そのようすが見られればと思ったのですが、こちら側で木や草が生い茂っているためによく見えません。片平公園には桜の木やサザンカの木が植えられていますが、伊達政宗由来の「臥龍梅(がりょうばい)」もあります。そして最近看板が立てられたのは「野球の試合前挨拶発祥の地」。もともとこの公園は旧制二高のグラウンドだったところで、ここで野球の試合が行われた際、日本ではじめて「試合前の挨拶」が行われたということです。へー片平丁通りを北へ上がっていくと、道端にツワブキの黄色い花と、サザンカ?のピンク色の花が。なぜサザンカ「?」なのか。花のおしべのようすや葉のかたちなどを見るとサザンカっぽいんおですが、花びらが薄っぺらいのと咲く時期がサザンカにしては早いのではないかという疑惑があるためです。おそらく、さくらホールの前で先日(11月8日)見たものと同じ種類だとは思うのですが、まだこれらがサザンカだという確証が得られていません。さらに片平丁通りを進み、放送大学宮城学習センター(旧東北帝国大学理学部生物学教室)のほうに目を向けると、通りに面して並ぶ木々の葉もかなり落ちてしまっていました。片平丁小学校の向かい側からは西に向かって視界が開けており、崖の下の広瀬川、評定河原橋、そしてはるか奥には八木山の東北放送、右手奥に仙台城本丸、左手には瑞鳳殿のある経ヶ峯の森を望むことができます。先ほど片平公園からは見えなかった除草作業現場が、ここからは見えます。月末まで続く予定だそうです。クマの通り道にならないように、きれいに草刈りされるというわけです。ここで折り返して、片平丁通りを逆に下って行きます。放送大学宮城学習センターの裏口からキャンパス内へ入り、旧東北帝国大学理学部生物学教室標本園のほうへ向かい、グルッと回って、ムラサキシキブの木のところへ。葉がまばらになったので、紫色の実がよく見えるようになりました。さらに回っていくと・・・え?なんと、枝が一本、付け根から裂けてしまっています。先には枝分かれしたたくさんの細い枝、そしてたくさんの実がついています。よほど風が強かったのでしょうか。今後が心配です。

2025.11.18

コメント(0)

-

秋保、白岩・・・ちょっと出遅れてしまった

11月16日(日)そろそろ秋保エリアも紅葉が見頃になってきているはず。2度ほど下見していた「白岩」へ行ってみよう!と意気込んだは良いものの、家を出るのが遅くなってしまい、現場に到着したのは12時頃でした。by SHARP AQUOS Sense9日が回ってしまって、肝心の白岩の壁はすっかり日陰になってしまっていて残念。しかしその左側、そして右側の山は手前側に出っ張っていて、日が当たっていたので色づいた木々がきれいに見えました。それだけでもまあ良しとしよう。せっかくここまで来たので、さらに足を伸ばして二口街道を奥へ行き、「仙台市秋保ビジターセンター」へ。展示されていたツキノワグマの剥製を見て、クマの恐ろしさをあらためて実感。案内を見てみたら、磐司岩の手前、「磐司駐車場」までは車で通行可ということだったので、行けるところまで行ってみることに。駐車場周辺から磐司岩を眺めます。真昼なので熊に遭遇する危険はほとんどないですが、早々に引き返してきました。

2025.11.16

コメント(0)

-

片平の大イチョウ、黄金色

11月14日(金)東北大学片平キャンパス正門の南側に立つ大きなイチョウの木。仙台市の保存樹木に指定されています。樹齢約200年ということですが、立て札が立てられたのは昭和50年(1975年)。そこから50年経っているので、樹齢は約250年ということになりますね。ハラハラと葉が落ちてはいますが、まだまだ枝にどっさりと。ちょうど黄金色に色づいて、朝日に照らされてきれいでしたので、スマホでパチリと。by SHARP AQUOS Sense9これからバサバサと葉が落ちていくのでしょうね。

2025.11.14

コメント(0)

-

ポニーのポーちゃん

11月13日(木)朝、出勤前の道草・・・米ヶ袋の広瀬川遊歩道散歩です。クコの花が咲いていた場所へ行き、実ができているかを確かめたかったのと、宮城県工裏の辺りにみっしり咲いていたヒヨドリバナがどうなっているかが気になっていたのが理由です。いつものように縛り地蔵の脇から入ってクコの現場へ。すっかり花はなくなって、たくさん実ができていました。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + Panasonic LEICA SUMMILUX DG 9mm F1.7 ASPH.写真を撮っていたら、横からシャリンシャリンという鈴の音とともに「ポニーのポーちゃん」がやってきました。ポーちゃんはこの界隈では超有名です。ポーちゃんを連れてきたお母さんに声をかけられました。「去年くらいから急に増えたのよねぇ」クコのことです。たしかに、私もここのクコに気づいたのは去年あたりからだったように記憶しています。そして、ポーちゃんの散歩拒否エピソードが河北新報の記事になってましたね、と話を振ると・・・そこから止まらなくなりました。ちょうど近くで工事をしていて、ガンガン大きな音が響いていたので、ポーちゃんはああいう音がきらいじゃないんですかと訊ねてみたら、意外と気にしていないとのことでした。むしろ、鳥が急に羽ばたいて飛び立つ音とか、ビニール袋がシャカシャカと風で飛ばされるときに出す音とかはきらいみたいなんだとか。へー

2025.11.13

コメント(0)

-

スマホカメラの写り

11月12日(水)今年の5月から使っているスマートホン、SHARPのAQUOS Sense9ですが、いつも肌身離さず持ち歩いているコンデジ、OLYMPUS STYLUS XZ-2ですら取り出すのが億劫だったり面倒なときは、とりあえずスマホでいいか・・・と、このスマホのカメラで済ませてしまうこともあります。今日も、お昼の時間ランチに出かける際に通りかかった学都記念公園で、よく晴れた空にポコポコと雲が浮かび、葉を落としてはいてもまだいくらか残している桜の木、大学の建物(どれも最近建てられたり大規模改修されたものばかりですが)が良い景色だったので、写真に収めておきたいとは思いましたがあまり時間がなかったので、スマホでちゃちゃっと撮影・・・となりました。しかしあとで見てみると、by SHARP AQUOS Sense9光の状態が良かったということもあると思いますが、ずいぶんきれいに撮れているなあ、と感心しました。この写真は、背後の桜の木の影が手前の芝生に投影されているさまが印象的だったので、いつもならもっと上を向けて空を大きく入れる構図にするところですが、ちょっと下を向き、自分の影が入らないギリギリのアングルで撮っています。昨日の朝撮影したSKKのときも感じましたが、小さなスマホの中に詰め込まれた、これまた小さなカメラユニットでここまでの画像が撮れるのなら、安いコンデジが市場から消えていく状況も納得です。さて、私が使っているこのスマホ、いったいカメラのスペックはどんなものなのだろう?と思って調べました。メインのカメラは2種類入っているみたいです。標準カメラは約5030万画素CMOS、1/1.55インチのセンサー、F1.9で35mm判換算23mm相当(5.6mmみたいです)のレンズという構成。なんと電子式だけでなく光学式の手ぶれ補正機構も備わっている!上の写真ではこの標準カメラでF1.9開放、1/1722.2秒というシャッター速度で撮影されたものです。XZ-2のセンサーサイズが1/1.7インチ、広角端では28mm相当6.0mm、F1.8のレンズということを考えると、あんな小さなレンズでよくここまで写るなあ、と感心するのですが、もしかしたら画像処理でかなり補正、加工されているのかもしれません。もうひとつのカメラは広角用、標準と同じく5030万画素CMOSセンサーですが、サイズは小さくなって1/2.5インチ、レンズはF2.2で13mm相当のかなりワイドな画角です。手ぶれ補正は電子式オンリー。AQUOS Sense9はスマホとしてはミドルレンジの機種ですが、十分なカメラスペックです。ハイエンド機であればさらにすごい性能なのでしょう。でも、私がコンデジやミラーレス一眼カメラを使い続けるのは、やはり「お手軽」とはかけ離れた「面倒」かつ「歩留まりが低い」非効率的な撮影であっても、写真を撮る楽しさや、撮影された写真をあとで見たときの感動があるからだと思います。スマホでは基本的に、手動でピント合わせするということができないorできても思ったようにできないところがネックです。とくに、手前にある小さな被写体に合わせたいのにその後ろのものにピントを持って行かれることが多々あります。これがけっこうなストレス。「その手前の丸くて小さいヤツにピント合わせて!」とか支持して「了解しました」とかいって対応してくれる対話型スマホカメラなんて出てきたりするのだろうか・・・そうなったら、完全に「カメラはスマホオンリー」になってしまうかもしれません。

2025.11.12

コメント(0)

-

「SKK」建物と秋の青空

11月11日(火)昨日は雨が降ったりしましたが、今朝はほぼ快晴。冬型気圧配置時の典型的な東北太平洋側の天気です。よく晴れていますが、冷たい西からの風が強く吹き付けています。朝、バスを降りて職場まで歩いて行くT途中の南六軒丁通り。見上げれば深い青色の秋の空。そして、東北大学片平キャンパス南の端にある「21世紀情報通信研究開発センター」の建物。by SHARP AQUOS Sense9写真を撮ったときには気づかなかったのですが、空の真ん中に白い点が写っています。なんと!・・・月でした。今どきのスマホカメラはすごいですね。エントリーコンデジが消えていった社会情勢?も、こういうのを見るとなっとくさせられます。話は戻って、「21世紀情報通信研究開発センター」とは、なんだか時代の先端を行く研究開発が行われている雰囲気の名前ですが、じつはこの建物、この場所が「仙台高等工業学校」だった時代のもので、昭和5年(1930年)に建てられた歴史的建造物なのです。一口に仙台高等工業学校と言っても、「旧」仙台高等工業学校と「新?」仙台高等工業学校の時期に分かれていて、そのあいだには東北帝国大学附属工学専門部時代があったとのこと。(Wikipediaの受け売り)最初の仙台高等工業学校は、古く明治39年(1906年)に設立された旧制専門学校で、このときの略称が「仙台高工」または「SKK」だったそうです。1912年に東北帝国大学に包摂されて、東北帝国大学附属工学専門部となりました。のちに東北帝国大学に工学部が総説されるとき、廃止になってしまうところを県や市などによる存続運動によって存続が決まり、1921年に再び仙台高等工業学校として東北帝大から独立したのだとか。第二次大戦中の1944年(昭和19年)に「仙台工業専門学校」(略称は仙台工専)と改称されたそうですが、その前の戦前にこの建物が建てられたというわけですね。戦後、1947年に単科大学への昇格運動が起きたものの実らず、1948年に文部省により「一県一大学」の原則に基づいて東北大学工学部に合併され、翌1949年に新制東北大学が発足した際には「工専合併」に伴って旧制の東北帝国大学工学部にはなかった土木工学科、建築学科が(工専から移るかたちで?)新設された・・・建物の真ん中には、こちら側から向こう側に抜けられるようにくりぬかれていて、その上に「SKK」と浮き彫りされたプレートが掲げられています。現在はこの建物のキワのところまで、東北大学から東北学院大学に売却されたので、いま立っている場所は東北学院大学キャンパス内ということになります。2012年5月28日に、まだ南六軒丁通りまでが東北大学キャンパスだったときに少し観察していて、日記にも書いていました。Google Bloggerの「仙台市青葉区片平界隈情報」ブログにも記事を投稿しています。記事の最後に「この「SKK」のような古くて趣のある建物は、大学の事情で消えてしまうかもしれません。今のうちに、写真に残しておきたいです。」と書き残していました。建物はなんとか残りましたが、その南側の土地は削られて、売られてしまいましたね。片平キャンパスの南端エリアが東北学院大に売却されたすぐあとに見たときの写真と日記は、2016年8月19日付の投稿に記されています。このときはまだ敷地境界の植え込み垣根もまだ育っていなくて、出入りできるような門扉も機能しそうな雰囲気だったようです。

2025.11.11

コメント(0)

-

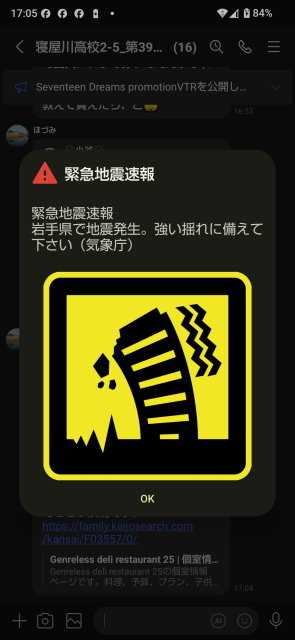

昨日の地震はM6.9だったと修正される

11月10日(月)昨日の夕方、三陸沖を震源とする地震がありました。当初はマグニチュード6.5といっていましたが、夜のニュース、そして今朝のニュースではマグニチュード6.9と報じられていました。あとで訂正されたようです。各地の震度の数値はかわっていませんでした。tenki.jpよりtenki.jpの地震情報のページも、数値が修正されていました。その後も小さな予震が何度も観測されていたようです。2011地震の震源エリアと重なるそうで、関連した活動の可能性ありとのこと。あれからもう少しで15年経ちます。緊張が一気に開放され、またたまってきているのか?

2025.11.10

コメント(0)

-

久しぶりに地震のサイレンが鳴り響く

11月9日(日)17時ちょっと過ぎ。ゆらゆらと周囲が揺れ出しました。お?地震か・・・程度に考えていたら、あの音がスマホから流れてきました。そして「緊急地震速報」の表示、そして「地震が来ます!」という音声。ネットで確認してみると、tenki.jpの地震情報ページより17時03分に発生したマグニチュード6.5の地震、震源は三陸沖。仙台市青葉区の震度は2でした。ガタガタというよりはゆらゆらという感じの揺れでした。約1時間後の17時54分にも同じくらいの地震がありました。震源もほぼ同じで仙台市青葉区の震度も同じく2です。マグニチュードは6.3。NHKで「カネオくん」放送時間に地震関連のニュースが報じられ、結局「カネオくん」は見ることができませんでした。しかし、震源の場所が2011のときとかなり近いように見えるのが不気味です。

2025.11.09

コメント(0)

-

これもサザンカ?

11月8日(土)東北大学片平キャンパスの真ん中あたりにある「さくらホール」。その前には細長いロータリーがあり、ハギやキンモクセイが植えられています。その南端に立つ木に、ピンク色の花がたくさん咲いているのに気づきました。by OLYMPUS STYLUS XZ-2さくらホールの玄関脇に立つ桜の木は葉が色づいて、ハラハラとそんな色づいた葉を落としています。さてこのピンク色の花はいったい何だろう?Googleの画像検索にかけてみたら・・・え?「サザンカ」だって?うーん・・・私がイメージするサザンカの花よりも花びらが「だらしない」ような印象だったので、なにか今まで見たことのないはじめて見る花だと思ったのですが・・・しべのようすなどをよく見てみれば、たしかにサザンカのようです。この場所は季節を問わず数え切れないほど通りかかっているはずなのに、意識的にじっくり観察したのはもしかしたら今日が初めてだったかもしれません。それにしても、サザンカだとして、花の咲く時期がやけに早いように思われます。馬上蛎崎神社のサザンカは、最近ようやく小さなつぼみがポツポツと出始めたばかりという状況なのに。・・・これ、ほんとうにサザンカ?

2025.11.08

コメント(0)

-

「旬の味 伊藤屋」の赤魚煮魚、ついに復活!

11月7日(金)今日は金曜日。時間が許せば、土樋の「旬の味 伊藤屋」へ晩酌しに行きます。そして、毎回確認するのは「赤魚、やっぱり出さない?」赤魚の煮魚は、かつてはいつでも食べられるごくふつうのメニューだったのですが、3月にサンドウィッチマンのテレビ番組で「鯛ごはん」が紹介され(たしか伊達君が食べていた)て以来、オーダー数が大幅に増えたために、「鯛兜」(鯛のあたま)がどんどん出てくるので、煮魚メニューの赤魚は鯛のかぶと煮に置き換わってしまったのでした。それでも毎回「赤魚は復活しないですかねぇ」と訴え続けたことが実を結び、ついに今日!赤魚の煮魚が復活したのです。by SHARP AQUOS Sense9「今日の夜から出し始めた」とのことでしたが、次から次とオーダーが入ったそうです。やはりみんな待っていたということですね。

2025.11.07

コメント(0)

-

昨日見た虫の名は

11月6日(木)秋という季節は、いろいろと姿かたちのバリエーションが豊富な雲を見て楽しめます。今朝、「宮城の萩大通り」を渡る交差点で信号待ちをしているときにふと南のほうを見てみると、なかなかドラマチックな?雲がシュワー、シュワ-っと空を覆っていたので、一枚パチリと撮影。by SHARP AQUOS Sense9これは秋特有の雲なのだろうか・・・などと考えながら出勤。さてお昼の時間。やっぱり東北大学片平キャンパスの北西端エリアへ行って、ノコンギクの花をじっくり観察。すると、by OLYMPUS STYLUS XZ-2花の上にどっしりと乗っている虫を発見。カメムシのようですが、いままで見たことのない黒い姿。そして・・・昨日も見かけて写真撮影を試みたものの、ピンぼけで残念な結果に終わった、あの虫です。今度はしっかり捕らえることができました。調べてみると、これは「ブドウトリバ」という蛾のなかまみたいです。葡萄、鳥羽・・・ブドウ科の植物に関係した食性?鳥の羽(はね)のような翅(はね)?・・・というところでしょうか。翅のかたちもなかなか個性的ですが、細い脚に細く尖った棘も印象的です。花単独でも良いですが、そこに昆虫が関わってくるとまたちがった良さが出てきます。

2025.11.06

コメント(0)

-

ノコンギクにハナグモ

11月5日(水)今日も昼休みに東北大学片平キャンパス内を歩いて、なにかおもしろいものはないかと探してみました。今はノコンギク(野紺菊)とキチジョウソウ(吉祥草)が見頃です。とはいえ、ノコンギクのほうはこのフィールドでもすでに散々撮影しているので、花だけの写真はもういいか・・・などと思って素通りしようと思ったら、ふと花の上に誰かがいることに気づきました。ここでリュックに入れてきたOLYMPUS OM-D E-M1 Mark III ミラーレス一眼カメラとOLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO ズームレンズのゴールデンコンビ登場。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROハナグモのようです。長い前脚?を広げて「さあ、来なさい」と言っているようです。でもそんなにあからさまに待ち構えていては、だれも近寄ってこないのでは?前からも撮らせてもらおうと、ガサガサ回り込んだら・・・花の下に隠れてしまいました。やっぱりそうなるか。一生懸命、横から下から狙って撮影しましたが、残念ながらどれもピンぼけ。あきらめてキチジョウソウ畑に向かおうかと思ったら、別の花に別の虫がいるのを発見しました。細い翅が特徴の・・・なんだろう?写真は撮ってみたものの、あとで見てみたらこちらもピンぼけでした。残念。キチジョウソウのほうは、じっくりピント合わせできるので歩留まりは格段に良いです。花序の下のほうから順に花開き、まだてっぺんのほうはつぼみという株が多い状況。まだまだ楽しめそうです。しおれた後もなかなか見応えがあるので、楽しみです。

2025.11.05

コメント(0)

-

天気も良し、紅葉が映える・・・秋を実感

11月4日(火)爽やかに晴れた今日の仙台。気温は高くないけれども、日なたではぽかぽかと暖かいです。片平丁通りを歩いていても、まだまだではありますが木々の葉が赤や黄色に色づき初めて来ました。旧東北帝国大学理学部生物学教室(放送大学宮城学習センター)の建物は、大正時代のもので保存有形文化財に指定されていますが、その建物の周囲の庭?(かつては駐車場になっていましたが)のモミジの木が葉を赤くしていました。ちょうど、片平丁通りのほうから日が当たるので、敷地の中から見ると光を透かして見るかたちになるので、ただ「赤く色づいた」というよりいっそう美しいです。by SHARP AQUOS Sense9葉が落ちきるまでのあいだ、日が差す晴天の午後はこのような秋の景色を楽しむことができますね。スマホで撮影した写真ですが、非常にきれいに撮れました。裏へ回って、日陰の小径へ。ここではいわゆるミコシグサ(神輿草、ゲンノショウコの実がタネを飛ばしたあとの抜け殻?)が足もとに。by OLYMPUS STYLUS XZ-2もっとたくさんあちこちに映えていたはずのゲンノショウコですが、何度か入った除草作業でどんどん減って、無事にタネを飛ばし切るまで生き残ったものは少ないです。でも、まわりの草が取り払われたおかげで、地面すれすれまで視点を下げても、神輿草が映える景色を見ることができたという点では、除草作業にも感謝しなければならないかもしれません。ほんの10~20メートルほどの短い小径を抜けて、旧東北帝国大学理学部生物学教室標本園のほうへ行ってみます。ここにはキチジョウソウがビッシリ生えて(植えて?)あります。まわりの木々から落ちる枯れ葉が降り積もっていますが、花序の下から順に開いてきて、ようやくてっぺんの花も開いたところのいちばん見頃の良いタイミング。カメラを地面に置いてちょっと見上げるようなアングルで撮ってます。今度は上からてっぺんの花を見下ろしてみました。ほんわかソフトなムード。毎年この時期、この場所で吉祥草の花をじっくり眺めるひとときは、こころ和みます。

2025.11.04

コメント(0)

-

三連休最終日もドライブ

11月3日(月)今日は11月あたま、三連休の最終日です。連休初日は県南の七ヶ宿へ出かけたので、今日は県北へ向かうことにしました。まずは近くのマクドナルド(仙台沖野店)へ行って朝マックしながら作戦を練ります。以前、登米に行って油麩丼を食べたけれど、発祥の店「味処 もん」ではなく並びの「つか勇」だったことがありました。「つか勇」の油麩丼もたしかにおいしかったのですが、一度元祖の油麩丼をいただいてみたいと思っていたことを思い出し、今日の目標はこれに決定。せっかく県北へ向かうので、油麩丼ランチのあとは西へ移動して岩出山方面へ行き、うまくいけば「有備館」の紅葉ライトアップが見られるかも・・・と期待しつつ、出発しました。油麩丼に関して、くわしくは「油麩丼の会」のHPがあるので、そちらをご参照ください。高速道路を使わず、田舎道をたどって登米に到着。車を置いてお店に到着です。by SHARP AQUOS Sense9さっそく中へ。くつを脱いで畳の部屋へ上がります。こちらのお店の女将さんが「親子丼の鶏肉を油麩に変えて作ってみた」というのが油麩丼誕生ストーリーだったみたいです。油麩丼が写真の左側、そしてセットのミニ「はっと」が右側。小鉢とつけものがついて「とよまセット」。とてもおいしかったです。お店の周辺は「登米明治村」として古い建物や庭などが残されたエリアになっています。ちょっと歩いて・・・だんご屋さんがあったのでいくつか買っていこうか、と思ったら「本日売り切れ」でした。午前中にたくさんお客さんが来てすっかり売り切れてしまったということです。人気なんですね。登米をあとにして、岩出山の「あ・ら・伊達な道の駅」へ。けっこう賑わっていて、結局なにも買い物や飲食ができずにお猿さんの大道芸を見ただけで退散。有備館に行ってみたら、「熊の危険性を考慮してライトアップはすべて中止」となっていました。庭園は公開されていましたが、残り時間は1時間半ほど。雨も降ったあとで寒くて暗い。断念して仙台へ帰ってきました。

2025.11.03

コメント(0)

-

荒町公園の銀杏絨毯

11月2日(日)今日は三連休中日の日曜日です。昨日の初日は車でドライブの一日だったので歩数が伸びませんでした。そんなわけで、今日はたくさん歩く一日にしようと、仙台市若林区荒町にある「荒町公園」へ行ってみました。この公園は、荒町商店街のバス通りからちょっと入ったところにあり、西の昌伝庵と東の仏眼寺(ぶつげんじ)に挟まれています。仏眼寺側のエリアには、ブランコや鉄棒など公園らしい遊具もあるちょっとした広場になっていますが、西側半分の昌伝庵前に抜けるほうのエリアは、公園というよりは散歩道といった感じです。ただ、両サイドにりっぱなイチョウの木があり、この時期にはたくさんの銀杏の実を落としますので、地面は銀杏の実で埋まります。今日は西の昌伝庵側から入ったので、この「銀杏の絨毯」は避けて通れません。by SHARP AQUOS Sense9まともに踏み潰してしまったら、悲しい事態になってしまいます。安全を確保しつつしゃがんでアップで撮影してみます。by OLYMPUS STYLUS XZ-2香りも鮮烈!なるべく踏んづけてしまわないように気をつけながらつま先立ちで反対側(仏眼寺側)へ通り抜けます。振り返ってホッと一息。by SHARP AQUOS Sense9この公園にはりっぱなムクゲの木もあり、今年7月23日の日記には少し情報を書いています。荒町市民センターのHPに、今年6月に開催されたイベントのお知らせが出ていました。「荒町で感じる四季の移ろい~スマホで撮ろう!私の荒町公園」そんなすてきなイベントがあったなんて!当日は、ソフトバンクの「スマホアドバイザー」なる方を講師に迎えて、スマホでの上手な写真の撮り方講座が開かれたもようです。スマホを使った写真撮影のスゴ技、ウラ技をおしえてもらえたのかも。気がつかなかった。残念です。

2025.11.02

コメント(0)

-

七ヶ宿へドライブ

11月1日(土)三連休初日の今日、天気もまずまずだったので、どこかへ車で出かけようということになりました。この季節、やはり紅葉を見に行くのがいちばん。・・・ということで、七ヶ宿(宮城県)方面へ向かうことに。先月、「長老湖」という紅葉の名所があることを知り、チャンスがあれば行ってみたいと思っていましたので、tenki.jpの紅葉情報で「見頃」ということを確認し、いざ出発。山道を走るあいだにも、ところどころ色づいた景色が見えて、ムードは盛り上がります。長老湖は「南蔵王の名峰・不忘山(ふぼうざん)」(※知らなかった。今回初めて知った山)のふもと、山の南側にある南北に長いかたちをした湖です。周囲およそ2キロメートルと、それほど大きくはないサイズで、グルッと一周回ることのできる遊歩道もあります。「みやぎ蔵王三十六景」・・・大河原地方振興事務所が仙南の2市7町、各商工会と連携して選定した、各地の「蔵王」を背景にした素晴らしい景観36か所、ということらしいです。当然ながら長老湖もその中に入っています。剣道51号線(南蔵王七ヶ宿線)から入って行き、湖の南側にある駐車場に車を置いてすぐ、長老湖の南端に出ます。手漕ぎボートも営業中でしたが、寒いので利用はせず。売店、食堂もありました。西のほうへ入って行く道があり、それを900メートルほど歩いて行った先には湖の西を南北に流れる横川にかかる「やまびこ吊橋」があります。最近話題になっている熊遭遇、襲撃のニュースにビビって、山道を歩くのは遠慮することに。湖を巡る遊歩道歩きもナシ。ほんの少し湖を眺めるに留めたかたちではありましたが、湖の西側、by SHARP AQUOS Sense9そしてはるか北に見える不忘山のふもと(山頂付近は雲に隠れていますが)の紅葉は、なかなかきれいでした。湖の東側は、太陽の位置の関係で日陰になっていたからか、それほど色鮮やかという印象はありませんでしたが、人も少なくてゆっくりと秋の景色を楽しみました。帰り際に、バスでやってきた団体さんがどやどやと入ってきたので少々にぎやかになりました。これをしおに退散することに。風も強くて長い時間滞在するのがツラかった、ということもありますが。山を降りて「道の駅七ヶ宿」へ。おこわのおにぎりを購入、建物の前で山形からやってきていたトラックで豚汁購入。強風に難儀しながら外のベンチで昼食。七ヶ宿ダムの下流側にある「七ヶ宿ダム展望公園」にも立ち寄り、そこでちょうど13時になったので噴水が出始める場面を見ることができました。ただし、強風のために水は上に吹き上がらず、横に流されてしまっていました。この公園はダム(白石川)の左岸にあたる場所ですが、対岸の右岸には、道の駅から端を渡ってこのダムまで通じる右岸道路があり、ここからの景色も「みやぎ蔵王三十六景」のひとつに挙げられている、ということを後で知りました。また行く機会があったら右岸のほうにも回ってみたいろと思います。

2025.11.01

コメント(0)

-

朝のオシロイバナ、つぼみがふくらんでた

10月31日(金)仙台市青葉区、片平丁通りにいるオシロイバナ。朝の9時前にその横を通りかかったとき、なにげなく目をやると、開いている花がありました。夕方から夜のあいだに咲き、朝にはしおれてしまうのがふつうですが、朝まで元気に咲いているようなことはそれほど珍しくないです。しかしさらに全体をよく見てみると・・・by OLYMPUS STYLUS XZ-2つぼみがけっこうたくさんあるような気がしました。しかも、そのうちのいくつかはいまにも咲き出しそうなくらいにふくらんでいたのです。花開く手前の状態で、今日の夕方までそのままキープするのでしょうか?・・・まあ、どうでも良いことではありますが。

2025.10.31

コメント(0)

-

片平キャンパス北門脇の萩の花を写真撮影

10月29日(水)未明には雨が降ったようですが、昼には回復しました。ランチのあと東北大学片平キャンパスに戻ってきたところで、北門の脇にある豪華なハギがどんどん花を咲かせて見応えじゅうぶんになってきました。そこで、一枚だけですが写真を撮ってみました。by SHARP AQUOS Sense9メタセコイア並木をバックに、花へズズッと寄りました。青空も入って、なかなかの出来になったように思います(自画自賛・・・)。そんなたいしたことではないですが。

2025.10.29

コメント(0)

-

桜の木が葉を落とす・・・いよいよ秋本番か

10月25日(土)この週末は10月最終。10月は私の生まれ月。ホワイト急便のクリーニング代、誕生月には一回だけ全品半額にできるという特典があったのですが、実質上この週末が最後のチャンスとなっていました。朝もっていけば、今日のうちに受け取れるかも、という期待もあったのですが・・・昨シーズン終了時にクリーニングしていなかった、冬用のコート二点を持って行ったら、「乾かすのに不安があるのでできれば受け取りは明日にしてほしい」といわれ、結局受け取りは明日の夕方以降ということになってしまいました。とりあえず東北大学片平キャンパスへやってきました。さくらホール前の桜の木が、ハラハラと葉を落としていまして、地面はフレッシュな?サクラの落ち葉で埋められていました。XZ-2で縦位置、横位置それぞれ一枚ずつ撮影。by OLYMPUS STYLUS XZ-2いかにも「秋がやってきました」的なフォト。大学のキャンパスは、平日は頻繁に落ち葉がきれいに掃除されてしまうので、週末はチャンス。

2025.10.25

コメント(0)

-

雨の中の散歩

10月11日(土)今日は連休初日ですが、朝から雨の天気。15時時点でもたったの200歩ほどしか歩いていません。買い物ついでにその辺を散歩するか・・・地下鉄薬師堂駅近くでは、雨降りの天気でも強く香ってくるキンモクセイの香りに引き寄せられて・・・by SHARP AQUOS Sense9オレンジが雨に濡れて映えます。ニラの花はちょうど見頃の満開。とはいっても、こんな雨の日にわざわざ立ち止まって(このときは一旦通り過ぎたのですが、また引き返してきて撮影)しゃがんでじっくり観察、なんて酔狂な人はほかにいないでしょうね・・・地下鉄東西線、薬師堂駅北側のバスプールへ入ろうかという角に、イタドリが。雌花が咲き終わって、実をつけています。真ん中の果実を包む三つの萼(がく)からはステンドグラスのような翼が出て、晴れたときに日に透かして見るととてもきれいなのですが、今日のように雨に濡れた姿もなかなか美しい。最終的には大和町、中倉あたりを歩いて、トータル8600歩ほどになりました。

2025.10.11

コメント(0)

-

米ヶ袋の川沿い歩き、タデ科のミズヒキとハナタデ

10月10日(金)10月10日は、もと「体育の日」。1964年の東京オリンピック開会式の日です。統計的に、ほぼ絶対晴れる(晴の確率が高い)日ということで開会式の日程に決まったほどのすごい日ですが、はたして今日の天気は・・・やっぱり晴れ。すごい。日も照っていて、ちょっと前ならこの天気で外を歩き回るのは避けたくなるところですが・・・ここ最近はずいぶん涼しくなり、湿度も下がってカラッとさわやかになってきたので、汗だくにならずにウォーキングできます。朝の出勤前に、いつもの南六軒丁通りから片平丁通りを行くコースではなく、久しぶりに土樋通りから米ヶ袋鹿子清水通りをたどって、縛り地蔵から入る「米ヶ袋遊歩道」を歩くことに。「広瀬川ホームページ」の紹介ページ米ヶ袋鹿子清水通りのゆるやかな坂を下っていくと、突き当たりにあるのが「縛り地蔵」。中へ入り、お地蔵様の前で左手のほうへ。「米ヶ袋スポーツ公園」という看板。そのうしろに広場が広がっています。ここでは、今朝もゲートボールの準備が始まっていました。広瀬川沿いに西へ向かって歩きます。道の脇にコスモスの花が咲いています。日当たりの良い斜面に、草の間からたくさんの・・・何?イネ科の何か、あとで調べてみたらおそらく「チカラシバ」のようですが、この先歩いて行くとあちこちで見かけました。対岸の崖には「向山の湧水」。ススキの穂も風に揺れる秋の風景。春には赤やピンクの花が一斉に咲くハナモモ並木。振り返って、まぶしい朝日に愛宕山のシルエット。どんどん進んで、遊歩道の西端へ近づいてくると、前方に霊屋橋が見えてきます。天気も良く爽やか気分、適度な運動。良い朝です。さて、この遊歩道歩きの途中、ちょうど宮城県立工業高校(通称「県工」)の裏あたりに、お目当てのミズヒキエリアがありまして、ここを訪ねるのが第一目的でした。ミズヒキの花は朝のうちしか開いた姿を見ることができないので、昼休みではなく朝の出勤前に行くのがベスト。このエリアのミズヒキは、片平のものと違って花茎がまっすぐ伸びず、クネクネと曲がりくねっているのが多いです。長く伸びすぎているのが原因か、日当たりの問題なのか・・・わかりませんが、なかなか写真の被写体的に「イケてる」ものを探すのに一苦労です。それでもちょうどてっぺんにひとつだけ開いた花をつけていた具合の良いミズヒキを見つけました。by OLYMPUS STYLUS XZ-2そして遊歩道の終点間際、薄ピンク色のハナタデの中にまぎれて、三筋ほどの赤い点の列が。どちらもタデ科、まったく違和感なくなじんでいます。まるで色違いの同じ種のようです。ハナタデのほうはいくつか花も開いていました。予想外の収穫でした。

2025.10.10

コメント(0)

-

良覺院丁公園でイトトンボ

10月9日(木)このところ、猛暑もすっかり落ち着いて朝晩はちょっと肌寒いくらいになってきました。今日は私の誕生日です。若い頃は喜んでいましたが、もうそろそろ誕生日を迎えることを喜べない年頃になってきました。・・・というか、喜ばなくなって久しいです。ランチのあと、戻る途中に立ち寄った良覺院丁公園。キンモクセイの花をチェックして、花が開いていたら写真でも撮っとくか、くらいの気持ちで公園の中へ。キンモクセイの木の前に来て近寄ると、手前からふわっと飛び立ってふわりと葉の先に。それは、by OLYMPUS STYLUS XZ-2金属光沢のある緑色のボディーの・・・オオアオイトトンボのオスのようです。2年前の夏、2023年8月1日にもここ良覺院丁公園のシモツケ植え込みのあいだで見かけています。写真楽天ブログ記事「朝出勤前の良覺院丁公園にて」このとき見たのはメスだったので、これでオスメスコンプリートです・・・オオアオイトトンボについてちょっと調べてみました。観察できる時期は5月から12月・・・とありますが、分布は北海道、本州、四国、九州と、ほぼ全国すみからすみまで。ということは、地域によって少し時期が違ったりするかもしれません。「オオ」とつくからにはつかない「アオイトトンボ」もいるわけで、元祖アオイトトンボより大きいからオオアオイトトンボということです。でも、大きさでは数ミリほどの違いを見分けるのはかなり困難、となりどうしで並んでいたりしない限りムリでしょう。ボディーのデザインが若干異なるので、いろんな角度から写真を撮って、あとでじっくり観察する必要がありそうです。「水面におおいかぶさった木の樹皮に産卵する習性があるので、木陰のある池でよく発生するそうです。この近くで木陰のある池、といえばすぐ横の緑水庵庭園しか考えられません。その池がなくなってしまったら、オオアオイトトンボの姿も消えてしまうのでしょうか。震災以降、池を満たす水の供給源だった地下水の水位が下がり、ほとんど雨水頼みの状態なので、長く雨が降らないとかなり水量が少なくなってしまいます。オオアオイトトンボは毎年この良覺院丁公園でよくみられますが、それは当たり前ではないのですね。

2025.10.09

コメント(0)

-

朝の片平、ヒヨドリジョウゴ、キンモクセイ、ムラサキシキブ、そしてミズヒキ

10月8日(水)朝、今日もバスでの出勤でしたが、いつもよりひとつ先の「五橋駅」停留所まで行ってから降りて歩きます。東北大片平キャンパス、東門から入って学都記念公園へ。まずはヒヨドリジョウゴとキンモクセイをチェック。by OLYMPUS STYLUS XZ-2ヒヨドリジョウゴ・・・これは意図的に植えられたものではないので、いつ消えるかわからないですがとりあえず花も咲き、まだこれからというつぼみもある。勝手に生えてきているヒヨドリジョウゴに足を止めてじっくり眺める人なんて、そうそういないと思います。そのすぐ横には、キッチリ意図的に植えられたキンモクセイの木が。最初花が咲きはじめた(10月3日)のに、一度いっせいにつぼみ?に変わり(10月6日)、そして今日またオレンジ色になってました。まだ開いているものは少なくて、ふくらんだつぼみ状態のものが多いですが、これから開くという準備をしているつぼみのあいだに、ドライフラワー化した花の残骸が。もしかしたら、10月3日に見た花なのかも。さらに、弾正横丁(だんじょうよこちょう)を通って東北大学金属材料研究所(通称・金研)のエリアへ入ります。旧東北帝国大学理学部生物学教室標本園、南東隅にあるりっぱなムラサキシキブの木をチェックしてみます。花はとっくに終わっていて、実が熟せば名前の通りきれいな紫色になる実がまだ若く小さいのですが、かなり数が少ない印象です。そんな中、茶色く熟していてムラサキシキブの実とはビジュアルもかなり程遠い「何か」を発見。まさかムラサキシキブの変種?・・・そんなわけはない。おそらく、ムラサキシキブの木より高いところに枝を広げていたシナノキの実が落ちて引っかかっていただけだと思われます。別の場所へ移動して、ミズヒキも見てみたら、まだ花がいくつか咲いていました。上が赤、下が白のツートンカラー、まさに名前の由来となった紅白の姿、きれいに咲いている花もあります。まさに今朝開いたばかりのフレッシュな花、そして咲き終えたばかりの閉じた花(今朝早く?それとも昨日のうちに閉じた?詳細は不明)が並んでいます。ひととおり咲いたあとに閉じた花は、めしべ(花柱)が2本、ペロッと飛び出しています。開いている花ももちろんきれいですが、閉じた直後の赤い花もなかなか魅力的です。朝、出勤前のひとときを、季節の草花で癒やされつつ過ごすというのもいいものです。

2025.10.08

コメント(0)

-

緑水庵公開日

10月7日(火)今日は、月に2回のうち10月1回目の「緑水庵」(仙台市青葉区にある仙台市管理の茶室と庭園)公開日。お昼に、マイクロフォーサーズのミラーレス一眼カメラ、OLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIとM.ZUIKO 12-40mmレンズ、そしてフォーサーズ時代からの生き残り、ZUIKO DIGITAL 50-200mmレンズをリュックに入れて出かけました。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO今の時期、とくに際立ったきれいな草花などの被写体はないのですが、曇天ということもあり、茶室の照明がぼんやり明るく障子を浮き立たせていて、暗めに落ち着いている庭園の景色とマッチした雰囲気を出していました。快晴で直射日光が照りつける条件だと、どうしても日本庭園の落ち着いたムードが出ないので、今日は良いコンディションといえそうです。池の水も、ちょっと降った雨がたまってまずまずの水位、水面に茶室の向こうに立つマンションなんかが映り込まないように向きに気をつけながら撮影。望遠ズームレンズは結局出番なしでしたが、なんとか24mm相当の広角と80mm相当の中望遠で対処してしまいました。望遠らしい写真はこれくらいしか・・・良い被写体も見つけられず、レンズを交換するのも面倒になってしまって、すぐに戦意喪失。緑水庵を出たあとは、E-M1 Mark IIIはリュックにしまい込んで、コンデジ(コンパクトデジタルカメラ)のXZ-2で片平丁から東北大片平キャンパスあたりを歩いてスナップすることに。以下かんたんなメモ裁判所のタカサゴユリ、歩道に面した一本、つぼみがだんだん垂れてきました。もうすぐ開花か・・・と、少し奥のほうでひとつ開きかけているタカサゴユリの花を発見。花咲くのはうれしいけれども、放置していたら一帯がタカサゴユリ群生地みたいになってしまわないか心配でもあります。旧東北帝国大学理学部生物学教室標本園脇のショート小径では、数日前から咲いているノコンギクの花。かつてはこの小径だけでなく旧標本園のフチなどにたくさん咲いていたのですが、今年はずいぶん少ないです。ゲンノショウコも根こそぎ除草作業で刈り取られてしまっているし・・・ちょっと秋の花を楽しむには寂しい場所になってしまいました。

2025.10.07

コメント(0)

-

キンモクセイの花、もう終わりなの?

10月6日(月)昨日は午後から降り出して夜も雨という天気でしたが、今朝は日も射してきてすこしずつ回復してくるのかな・・・と思ったら、やっぱり曇り続けています。小笠原あたりでは昨日発生した台風22号が停滞しているそうで、今後進路次第では東北南部にも影響が及ぶ可能性が(低いそうですが)あるようです。・・・台風のことはまだまだ先、こちら仙台では昼過ぎあたりから天気は徐々に回復してきたようです。しかし青空はほんの少しで全体的にはどんよりした曇り空が続きました。今晩は「中秋の名月」だったとのことですが、まったく見えずじまい・・・朝の出勤時、ほんの少し寄り道して東北大学片平キャンパス内の学都記念公園をサラッと歩いてみました。公園の中央には大きな桜の木があり、それを取り囲むようにいくつかの種類の植木が並んでいますが、その中にけっこう立派なキンモクセイの木があります。つい3日前の10月3日お昼には、芳しい香りとともに、咲きはじめたオレンジ色の花を眺めていました。そのときはまだまだこれから、という感じだったので「花がきれいに咲いていたら写真を撮ろう」と思っていたのですが・・・なんと!by OLYMPUS STYLUS XZ-2あざやかなオレンジ色の花がどこにも見当たらない・・・近くでよく見てみると、開いている花はひとつもありません。まさか、たった2日ほどですべての花が終わってしまったのか?しかしもう少しアップでよく確認してみればとんがった茶色い殻が割れて、その中から白いつぼみのようなものが顔を出しているようにも見えます。まさにこれから咲きはじめる、ということ?それでは、3日前に見たあのオレンジ色の花たちは何だったのか?一度咲いてしまったら、後戻りはできないはず。しおれていくのみ・・・しかし、最近まで咲いていた形跡は見られない。謎は深まるばかりです。

2025.10.06

コメント(0)

-

秋保「白岩」初訪問

10月4日(土)今日は土曜日、なぜか急に思い立ち、船岡城址公園の「曼珠沙華まつり」へ行ってみよう・・・ということになりました。国道4号線を下って行って、1時間足らずで現地に到着・・・ですが、曼珠沙華=彼岸花はピークを過ぎて、かなりの部分で「良い時期なら真っ赤に埋め尽くされてきれいだったんだろうなあ」と十分想像できるけれど、すっかりしおれていました。そもそも、今年の「曼珠沙華まつり」は明日(10月5日(日))まで、ということはもう曼珠沙華の見頃もすっかりピークを過ぎているタイミングだったわけですね。まだきれいに咲いている花もところどころ残っていましたが・・・次回はもう少し早い時期に来よう、と思った次第です。by SHARP AQUOS Sense9失意のうちに午前中は終了、ランチはどうしようか・・・ふと思いついて、最近営業再開したといううわさの「秋保木の家 珈琲館」にチャレンジ。しかし、到着して見ると「本日、臨時休業」だって。タイミング悪いなあ、ということで久しぶりに「大滝れすとはうす」へ行くか・・・到着したのは12時過ぎ・・・ちょっと出遅れた感が。テーブル席は埋まっていて、「名前書いてお待ちください」しかし名前を書いたところですぐに席が空いたので、ほとんど待つことなく席に着くことができました。おいしいランチの食事が終わったあと、地元にお住まいのベテラン店員さんから、まだ時期は早いけどと前置きした上で「めがね橋の横から入っていくと「白岩」という場所があり、その周辺の紅葉がものすごくきれいだ」と教えてくれました。しかしまずはとりあえず不動堂へ行って、ビッグサイズの不動明王様を拝見、そしてその横の天井に描かれた「昇り竜」「下り竜」の絵を鑑賞。しばらく不動堂は囲われて工事が行われていましたが、お堂の改修とともにお堂内へ入っていくためのスロープがあらたに設置されたみたいです。お堂の左手からスロープを上がって縁側?も土足のまま進みます。お堂入り口の左手で靴を脱ぎ中へ。拝み、拝見したあとは靴を履いてお堂右側のスロ-プから出ます。かつては真ん中の階段前で靴を脱ぎ、上がるスタイルでしたが、年配の足が不自由な方々のために改修されたのでしょう。大滝の展望台へ降りて雄大な滝の景色も堪能。そのあと、教えてもらった情報の確認のため現場へ。向き的に、言われたとおり「午前中がいいよ」・・・午後は日陰になってしまう位置関係なんですね。二口から山寺に抜ける林道を行くと、やっぱり紅葉がきれいなところがあるそうです。こちらは午後がおすすめとのこと。秋保近辺の紅葉はまだまだこれからですから、今月後半あたりにチャレンジしてみようと思いました。

2025.10.04

コメント(0)

-

片平周辺の秋のお花たち

10月3日(金)いきなりお昼の時間、食後のお散歩でのできごとについて。いつものように街へランチに出て、ゆるゆるとお散歩しながら戻る途中、片平丁通り北端の消防署からブラブラ行けば、山本周五郎の小説「樅の木は残った」の主人公、伊達藩重臣の原田甲斐邸跡にある仙台高等裁判所の横を通過します。・・・と、草刈りからちょっと日が経ってそろそろ草が伸び始めたかという敷地内にシュルシュルッと伸びた見覚えある植物。タカサゴユリのようです。てっぺんに上を向いたまだ若いつぼみがついています。よく見ると、ほかにもチラホラと。この場所で最初に見かけたのは2年前のお盆前、2023年8月9日でした。そのときはすでに白い花を咲かせていたので、確かめてみるとやはり花期は7月から9月とされているので、10月に入ったこの時期にまだつぼみというのはけっこう遅いのかもしれません。タカサゴユリは繁殖力が強く、また在来植物などに影響を及ぼす外来種なので手放しで愛でていてはいけないのですが、次の年(去年2024年7月30日)には数が増えてしまっていました。しかしこのときは、まだ花開く前に除草作業が始まり(翌日の7月31日)、さらにその翌日(8月1日)にはきれいに取り除かれてしまっていました。今年はどうなっているかと7月、8月のあいだ注目していたのですが、ほとんど姿は見られず、歩道から離れた奥のほうにひと株ポツンと白い花をふたつほど咲かせているのを見かけた程度だったので、「やっぱり去年の開花前除草で大ダメージを受けたか」と思っていたのですが、今年またたくさん出てきたというのはどういうことでしょう。もしかしたら厄介な状況に陥っているのかもしれません。・・・とはいえ、こういうつぼみを見てしまうと不謹慎にも白い花が開くのを見るのが楽しみになってしまいます。東北大学片平キャンパス内ではあちこちで除草作業が進められています。旧東北帝国大学理学部生物学教室標本園周辺も、かなりスッキリしてしまっています。旧標本園内はもちろんですが、その横にあるほんの短いフラワーロードは、各季節でいろいろな花が楽しめる楽園なのですが、なんとかミズヒキの花を楽しむことはできたものの、次に楽しみにしていたゲンノショウコは根こそぎ刈り取られていてショック。そんな中で、今年もノコンギクの花が咲きはじめました。まだつぼみもあるので、これからが楽しみです。気を良くして学都記念公園へ向かいます。昨日紹介したヒヨドリジョウゴの近くに立っているキンモクセイの木が良い香りを漂わせていたので立ち止まってみてみると、オレンジ色の花が、まさに開き始めたところという感じ。これからどんどん咲いて、どんどん香りが強くなっていくのでしょう。暑い暑いといっているうちに、ずいぶんと涼しくなって長かった夏からようやく秋に移ってきたという実感が、気温だけでなく花の姿や香りからも感じられるようになりました。

2025.10.03

コメント(0)

-

一番町でおにぎり朝ごはん

10月2日(木)朝ごはんを家で食べる時間がなかったので、とりあえず家を出ていつものバスに乗り、東七番丁荒町市民センター前で降りて歩き出しますが、今回は南六軒丁通りに入らず田町通りを北上して五ッ橋通りもどんどん進み、東一番丁通りに入ってしばらく。バスに乗っているときに「朝ごはん」でGoogleマップ検索し、引っかかったお店「仙台おにぎり 織(おり)はや」。松屋なんかで済ませる朝食とはまったく違う、ちょっと贅沢な朝ごはんになってしまいました。by SHARP AQUOS Sense9しかし、かなりのこだわりがうかがえるおにぎりラインナップ、こちらもこだわり満載の豚汁、期間限定数量限定のもう一段贅沢なおにぎりなど、そうとう気合いが入ったメニュー内容です。店内の雰囲気も、かなり考えたようすがうかがえるこだわりのムード作り、グランドピアノが置かれているというおにぎり屋さん「らしからぬ」インテリア。2024年10月オープンで、もうすぐ丸一年になるようですが、いままでまったく気づいてませんでした。さて、これからちょいちょい利用することになるのかどうか・・・

2025.10.02

コメント(0)

-

10日ぶりにE-M1 Mark III持ち出し、ZD50-200とともに

10月1日(水)今日は一日、雨降りとの予報。午前より午後のほうが高い降水確率。日中は、降ったりやんだり、降ったとしてもそれほど強くない雨の天気でした。今日は久しぶりにOLYMPUSのマイクロフォーサーズ・ミラーレス一眼カメラ OM-D E-M1 Mark III、M.ZUIKO標準ズームレンズ 12-40mm F2.8 PRO、そしてフォーサーズ用レンズであるZUIKO DIGITAL 50-200mm F2.8-3.5 SWDもリュックに入れて、ズッシリと背負ってお昼の散歩に出かけました。ランチのあと、まずは12-40mmレンズで良覺院丁公園のハキダメギクからスタート。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROハキダメギクは、珍しい植物ではないですが、足もとで小さな花を咲かせるので普段じっくりと見る機会はほとんどないです。でも、目線を落として近くでよく見ると、なかなか良い造形です。その後片平丁通りを下って行って、旧東北帝国大学理学部生物学教室そばのミズヒキ撮影へ。すでに花は閉じて「舌」を出している姿を狙ったのです。しかし予想外!昼過ぎなのにまだ咲いている花が残っていました。しかも、この花茎の先にはまだこれから伸びていって花開く準備をしているつぼみもいくつかついています。結局、「舌出し終了花」は主題にした写真は撮影せずじまいに・・・いやいや、今回の目的はこれではありません。その後いよいよ今回の本命、50-200mmレンズに交換して、金研強磁場センター裏、というか片平丁通りに面した草むらで咲いているニラの花を撮影してみました。普段はオールMFで撮影するのですが、今回はあえてAFに設定してようすをみることに。やはりピント合わせのときには「カカ、カカ・・・」と、一昔前風な動作。でも合焦速度は十分に速いと感じます。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD短焦点端50mmでも、ファインダー内で拡大表示用の枠を被写体のニラの花に合わせてAF作動させれば、特に問題なく合焦してくれたようです。近くまで行き、上から望遠端200mmにしてAFチェック。こちらも大丈夫そう。あとはそのピントがしっかり狙ったところにきているかどうかを確認するだけです。PCでピントの合い具合を確認してみると、200mmで撮った写真では、目的の花にはピントが来ていますが、合ってほしかった花の真ん中はちょっと外して、それよりわずかに距離のあるおしべのほうに合わせてくれたみたいです。やはり、いつもやっているようにMFで納得するまでピント合わせして撮るスタイルを続けようと思います。

2025.10.01

コメント(0)

-

朝の片平、オシロイバナがまだ咲いていた

9月30日(火)今日も元気にバスで出勤。天気は快晴、気温も落ち着いてきていて爽快です。バスも調子よく進み、荒町停留所を過ぎて「さあ、次が下車する停留所、東七番丁荒町市民センター前だ」となってから、荒町通りの車の動きがピタリと止まってしまいました。さっきの荒町で降りて歩いたほうが早かったというほどの停滞。いつもより10分以上遅い到着。米ヶ袋の河川敷でも歩いてから出勤するか、なんて呑気に考えていたのにあきらめざるを得ません。しかたなくいつものルートを歩くことに。南六軒丁通りを東から西へ、そして片平丁通りを北上。七軒丁通りを渡って旧制二高正門に至るちょっと手前にいるオシロイバナの横を通り過ぎようとしたとき・・・あ、まだ咲いてる!早速、常に肌身離さず持ち歩いている「高級」コンデジ、OLYMPUS STYLUS XZ-2を取出し、撮影。青空といっしょに、と思ったのですが、日陰で咲く花と明るい青空の明暗差は大きく、青空が白くなってしまいました。 by OLYMPUS STYLUS XZ-2オシロイバナの花は、ふつうは夕方から咲き出して朝にはしおれてしまうものですが、朝になっても元気に咲いていることがたまにあります。早くしおれてしまうときと、粘って朝時間が経っても咲き続けているときの条件の違いは何だろう?空がどんより曇っていてあたりが薄暗いような朝だと咲き続けるのかと考えたときもありますが、見ているとどうもそういうわけではないようです。・・・不思議だ。

2025.09.30

コメント(0)

-

真夏より春秋のほうが活動活発、らしい

9月29日(月)お昼に旧東北帝国大学理学部生物学教室周辺スポットに立ち寄りました。ゲンノショウコが白い花を咲かせており、ボチボチ実もつき始めています。by OLYMPUS STYLUS XZ-2ヤマトシジミがお食事中?・・・と思ったら、ただ上に乗っているだけでした。ゲンノショウコの実は、まだまだどれも若くて青いです。これから熟してタネを飛ばし、「ミコシグサ」になっていくようすを観察するのが楽しみです。しゃがんで写真を撮っていると、じっとしている腕に蚊が集まってきます。6か所ほどやられました。蚊が血を吸うのはメスだけ、というのは知ってますが、夏の暑い盛りの日中は暑すぎて活動は控え、日陰で休んでいるそうです。気温が下がってきた朝夕に活発になるというのは真夏のおはなし。日中も涼しくなってきた今の時期は、昼でも飛び回って吸血しまくる・・・危険です。咲き終わって花を閉じ、先からめしべ(花柱)をチョロッと出しているミズヒキを撮影しようと思ったのですが、あまりに激しい蚊の攻撃に、一枚だけ適当に撮って早々に切り上げる羽目になりました。

2025.09.29

コメント(0)

-

高校時代の写真(プリント)をデジタルに

9月28日(日)前々から実家にあった、古い写真たち。ネガがあれば、ヨドバシにでも持って行って簡単にデジタル化できますが、どこを探してもネガがない。しかたなく、DPEに出したときにタダでくれるアルバムに入ったサービス版のプリント写真を仙台に持ち帰り、スキャナで読んでデジタル画像に起こす作業をやろうとしていました。PCと離れた場所にあるブラザーの複合機とWi-Fiでつなぎ、行ったり来たりしながらスキャンを試みますが・・・どうもうまくいかない。TIF型式ファイルとして取り込み、Luminar Neoで明るさや階調、シャープネスなどを整えてJPG型式に変換、記録・・・といきたいところですが、取り込んだTIFファイルが不完全なようで、Luminar Neoで読み込もうとすると「サイズが小さすぎます。256×256以上のサイズで・・・」などというメッセージが出て読み込んでくれません。画像のピクセルサイズに関する情報がうまく伝わらないようです。厄介なのは、まったくダメなわけではなく、すごく低い確率でうまくいくこともあるということです。何度もチャレンジして失敗するうちになんとなく・・・「スキャン設定、とくに解像度のところが悪いんじゃないか」と思い始めました。最初はできるだけ高画質に、と1200x1200dpiという無謀ともいえる高解像度設定で取り込んでいました。うまくいったTIF画像ファイルを拡大してよく見てみると、元写真のボヤッとした画質に比べて過剰ともいえる高解像度であることに気づきました。そこで、一段落として600x600dpiにしてみたら、なんと成功率100%に。どうせ細かく区切ってスムージングをかけたとしても、元の解像度が上がるわけでもない・・・ということでこの設定で作業を進め、ようやく高校2年生の時(1985年)に撮影した写真24枚入りアルバム10冊のうちの最初の1冊分、計25枚(最後の24枚目のポケットに2枚入ってる)を取込み終了。2年生になって間もなく、京都へ遠足に行ったときの写真たちをデジタルにして2年5組LINEグループにアルバムアップロード。ああ、よかった。しかし、この10冊のアルバムに入っている写真は、2年生のときの修学旅行などのもの。あとは、やはり2年生のときに卒業する卓球部3年生の先輩から頼まれて撮影した先輩たちの写真、もっと古い小学生、中学生時代の写真などで、プリントもあればネガもあったりなかったり、という状況でした。高校2年生以降は、雑誌「CAPA」のモニタープレゼントに当選して手に入れたOLYMPUS OM-2 spot/programを使って撮影した写真となりますが、高校3年生の時に撮ったはずの写真たちは、ネガどころかプリントすらも手元にない状況です。さて、これはどうしたことか。深い霧に包まれたようなかすかな記憶をたどり、当時のことを少し調べたりしてみることにします。まず、OLYMPUS OM-2 spot/programという機種が発売された時期から。これは簡単にわかります。・・・1984年11月。ということは、高校1年生の秋です。おそらく、発売記念でモニタープレゼント!となったはずなので、1年生の終わりか2年生に上がったばかりのときに当選が決まって手元に届いたはず。すると、遠足の際はまだOM ZUIKO AUTO-S 50mm F1.8単焦点標準レンズ一本しか持っていなかったはずなので、今回スキャンした写真はすべてこの標準レンズだけで撮影したことになります。そのあと、学園祭や体育祭、そして修学旅行と行事が続くわけですが、少なくとも秋の修学旅行のときにはCOSINA 28-70mm F4、そしてOM ZUIKO AUTO-ZOOM 65-200mm F4は所有していて、撮影に使っていた(逆に50mmは使わなくなっていた)はずです。3年生のときに撮影した写真は、いくつか卒業アルバムに載っています。どうやって私が撮影した写真をアルバムを作成した業者に渡したのか・・・もしかしたら、アルバム用に写真を撮ってくれと依頼されてフィルムを渡され、撮影してそのまま渡してしまった(自分では現像もプリントもしていない)ということなのかも。そしてアルバム作成の過程で「2年生の時の修学旅行や行事などの写真を持っていたらネガを提供してくれ」と頼まれてそのまま戻ってこなかった、という可能性も考えられます。さて、今回スキャンしてデジタル化した写真を撮影した遠足では、京阪三条駅あたりが集合場所で、まず平安神宮へ歩いて行ってから鴨川沿いにまた歩いて出町柳駅へ、そして叡山電車で宝ヶ池へ行ったという行程だったのでしょう(あまり詳細を覚えていないけれど)。当時、まだ京阪本線は三条駅が終点で、叡山電車の起点駅である出町柳駅までは鴨川沿いの道を歩いて行くしかなかったのです。写真の最初は平安神宮の大鳥居からスタート。走っている車が昭和という感じ。この大鳥居は昭和3年に建てられたもののようで、当然のことながら今までずっと変わりなく立っているのですが、その周囲はちょっと変化しているようです。とくに周辺の樹木や歩道車道など、現在とは違う昭和60年当時のようすです。宝ヶ池公園で遊んで、グッタリ疲れて帰途につく我々。宝ヶ池駅は今も昔も無人駅です。ホーム脇の踏切を渡って自由に向かいのホームへ行き来できます。帰りの電車が来るまで時間があったので、反対側のホームへ行って疲れたみんなを・・・と思ったらみんな元気です。さてこのホーム、40年経った今はどうなっているのか気になって、ネットで調べてみました。Wikipediaの「宝ヶ池駅」ページを見るとパッと見はまったく変わっていないように見えます。しかしよく見比べてみると、ちょっと違うところもいくつかありました。「各ホームの中ほどには上屋が設置されている・・・」と書かれている「上屋」(屋根)が少し違う。駅名を書いた看板が屋根のすぐ下に設置されているのですが・・・ちょっと暗くて潰れてしまっているので切り取って調整してみます。現在はもっと下、壁のもっと端のほうに設置されています。デザインもまったく違う。しかし、40年前に一枚35円?でプリントしてもらった写真を、写真専用でもないスキャナーで読んで、ここまで読み取れるとは・・・なかなか侮れませんね。これからまだまだ大量の写真が控えているので、なんとか年末までには高校2年生時代の分だけでも終わらせたいと思っています。というのは、2年生のときの学園祭で制作した8ミリ映画「The 17 dreams」のオリジナルフィルムが担任の小松先生のご自宅から発見され、いまレストア中で、年末までに完成して上映会を催す予定になっているのです。そのときまでには、いま手元にある高校2年生当時の写真をすべてデジタルアーカイブ化して披露しようと考えています。

2025.09.28

コメント(0)

-

「ノコンギクかヨメナか」問題

9月26日(金)朝の片平丁通り。南六軒丁通りからカーブを曲がって北上、東北大学の片平中央体育館あたりで歩道と大学キャンパスを隔てる金網のフェンス越しに薄紫色の花がちらほらと咲いていました。by OLYMPUS STYLUS XZ-2ノコンギク(野紺菊)?・・・もしかしたら、ヨメナ(嫁菜)?この「ノコンギクかヨメナか」問題は、毎シーズンあたまを悩ませ、調べて・・・あぁ、そうだった、と納得するものの、次のシーズンにはまたすっかり忘れていて、「あれ?どうだったかな?」とふりだしに戻るようなことを繰り返しています。あらためて、違いについてネットで調べてみると・・・花を見ただけでは違いがわかりにくいとした上で、「ノコンギクは筒状花、舌状花とも『冠毛』が長い」「ヨメナは短い」とするようですが、ぱっと見では判断難しい(花をバラしてよくよく観察すればわかるのでしょうが)頭花のつき方として「ヨメナは小枝の先に1個つく」「ノコンギクは散房状につく」という違いがあるという区別もあるそうですが、それもパッと見ではわからない(となりに並んでいて見比べればわかるかもしれないが)もっとも簡単で確実そうなのは「葉」の違いで、「野紺菊は毛が生えていて触るとザラザラする」対して「ヨメナの葉はつるつるした感触」・・・なるほど。このときは機転が利かず葉に触るようなことはしなかったのですが、写真に写っている葉のようすを見る限りでは・・・毛がビッシリで触ったらザラザラしていそうな見た目の印象、にも思えますがどうなのか難しいところ。永遠のテーマなのか・・・(ちょっと大袈裟)

2025.09.26

コメント(0)

-

七夕まつり始まる

8月6日(水)今日から3日間、仙台七夕まつりです。いつもサンモール近辺を中心にランチへ出かけますが、お祭り期間中はあまり近寄りたくないです。それでも、なんとか観光客とは無縁のお店を狙って出かけます。ゆっくりあわてず味わってランチをいただいたあとは、ちょっとだけ七夕飾りを見に行ってみます。サンモール商店街の南端から入っていきますが、なんとなく寂しい感じ。by SHARP AQUOS Sense9吹き流しなどつくるには、大量の和紙など材料費もバカにならないそうで、かつてはのれんを分けるようにして歩いていたアーケード街も、歩きやすくなって(しまって)いました。青葉通りを渡って藤崎の横、マーブルロードおおまち商店街が突き当たる場所では毎年恒例の、滝のように垂れ下がる千羽鶴も見ました。地元民としては、まあ、これくらいで十分。

2025.08.06

コメント(0)

-

お盆休み前の緑水庵庭園公開日

8月5日(火)月に2回一般公開される、仙台市管理の茶室「緑水庵」。暑い日が続いていますが、お盆休みに入る前にちょっとおだやかな心持ちになるべく、お昼に立ち寄ってみました。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO庭園に入り、歩いているとあちこちでピョンピョンはねるなにかが・・・石の上にピョーンと乗ったので見てみるとそれは、(トリミングして拡大しました)・・・小さな子ガエルでした。調べてみると、「ニホンアカガエル」のようです。アップで撮影しようと思って近寄っても、すぐにピョンピョンと逃げて行ってしまいます。あきらめて、子ガエルたちがピョンピョン跳ぶ中、庭園内をぐるっと一周して、落ち着いた庭園の雰囲気を満喫することができました。

2025.08.05

コメント(0)

-

「源兵衛淵」の「おかけ処」なくなっていた

8月2日(土)明日の日曜日は、毎年恒例の職場全域停電の日です。なので、実験装置の立ち下げやブレーカー落とし作業をするために出勤。ギリギリまで実験を続けており、今晩測定が終了してからすべての機器をシャットダウンすることにしていました。お昼に、ランチ後のお散歩コースを、なかなかふだん回ることができない米ヶ袋方面を通るように設定し、花壇から広瀬川沿いに霊屋橋へ、そして橋を渡って米ヶ袋方面を目指すつもりだったのですが・・・霊屋橋を渡りきる手前、「そういえば、オニグルミの木があるな。ちょっとじっくり観察してみようか」橋のたもとから木を見ると、しっかりと鈴なりのクルミの実。by OLYMPUS STYLUS XZ-2広瀬川をバックに写真を撮ったり・・・そうこうして橋を渡りきり、ふと左手を見ると、ふつうの駐車場・・・なのですが、なんだか違和感があります。・・・そうだ!ここには、「源兵衛淵」と書いた石碑?を置いたおくつろぎスペースがあったはず。最近では、2024年7月2日に写真も撮り、日記に記していました。そんな「源兵衛淵」のおくつろぎスペース・・・石碑?の写真をよく見かえしてみると、「源兵衛淵」の大きな文字の脇に「おかけ処」と小さく書かれていました。1年も経ってからはじめて見つけるとは・・・そんな「おかけ処」も、すっかりあとかたもなく消えてしまっています。たしかに、ちょっと椅子に腰掛けたいとは思えないような状態だったのは確かでしたが、なくなってしまうと寂しいですね。「源兵衛淵」について知るきっかけとなった「おかけ処」だったので。

2025.08.02

コメント(0)

-

今朝はオシロイバナも実が主役

8月1日(金)朝の出勤時、仙台市青葉区の片平丁通りを歩いて、途中にある「オシロイバナスポット」へ。オシロイバナの花は夕方以降に開くものなので、朝にはしぼんでしまいますが、ときどきまだ開いている花を見ることもできます。さて、今朝のオシロイバナはどうなっているでしょうか。by OLYMPUS STYLUS XZ-2しぼみたて?の花が多い中に、ひとつだけまだ開いている花がありました。少々張りがなくなってきているように見えますが。すでに何日も前に終了した花から、ごつごつして丸く黒い実ができています。そしてその脇には、次の(今晩咲く?)花のつぼみがスタンバっています。出勤前なので、チラッと見て素通りすることが多いですが、たまに立ち止まってカメラを取り出すこともあります。

2025.08.01

コメント(0)

-

快晴の朝、片平の崖から政宗騎馬像を望む

7月24日(木)連日うんざりするような暑さが続いている仙台ですが、今日も35℃の予想最高気温・・・猛暑日になりそうです。今朝も熱帯夜(最低気温25.6℃)でした。もう東北だから涼しいという概念は捨てたほうが良さそうです。(結局、今日の最高気温は36.1℃でした)今日もバスで出勤、荒町の通り沿いにある「東七番丁荒町市民センター前」バス停で降りて歩いてきますが、空を見上げるととんでもない快晴。せっかくだからちょっと寄り道して、片平丁通り、裁判所の向かいの崖から西を見渡して、下を流れる広瀬川、川にかかる評定河原橋、左の経ヶ峰(瑞鳳殿がある)、右奥の仙台城本丸を眺めてみようと思い立ち、片平丁の通りをずんずんと北上していきます。崖っぷち?へ到着。上から見下ろすと・・・by OLYMPUS STYLUS XZ-2広瀬川は生い茂った木々や草で覆われてしまって、川面は少ししか見えません。正面には評定河原橋越しに八木山の東北放送、左にはジャングルのような経ヶ峰、そして右手奥に、伊達政宗公の愛馬「五島」が身を投げたという仙台城本丸東側の崖と石垣が見えます。本丸の上には小さく、伊達政宗公騎馬像が見えています。(望遠で撮りましたが、あとでかなりトリミングしてます)午後になると日が回って逆光になってしまうので、バッチリ見るには午前中、朝早めの時間帯がベストです。それにしても、ジリジリと背中を照りつける朝の太陽。あまり長居はできません。早々に退散です。

2025.07.24

コメント(0)

-

荒町でバスを降り、公園のムクゲを見に

7月23日(水)このところ、会う人会う人交わす挨拶は「あっついねぇ~」仙台は昨日、最高気温が36.1℃でした、うへぇ~・・・と思っていたら、今日はさらに上行く36.3℃。先週あたりまでの30℃越えは、まだ日陰に逃げて少し風でも吹けばしのげる感じでしたが、ここ数日の暑さはそういうわけにはいかない厳しさです。朝、いつものようにバスで出勤。J411系統、薬師堂駅から乗って、いつもなら東七番丁荒町市民センター前停留所で降りるところですが、考えあってひとつ手前の荒町停留所で下車。荒町のバス通りから脇へ入った仏眼寺のとなり(奥?)にある「荒町公園」へちょっと寄り道を。狙いは、大きなムクゲの木です。そろそろ花が見頃かなあ、と期待して。仏眼寺山門手前の脇道から入って行き、公園へ足を踏み入れたところで、足下を照らす木漏れ日のスポットライトの中に浮かぶ小さな黄色いカタバミの花がひとつ。by OLYMPUS STYLUS XZ-2もうすっかりカタバミの花のシーズンは終了していると思っていたので、嬉しくなってXZ-2で3枚撮影しましたが、モニターを見てのピント合わせが難しく、一枚ピントを外してしまいました。公園内には鉄棒やブランコ、そして今はおそらく子供に遊んでもらうこともほとんどないであろうジャングルジムが寂しく並んでいます。その奥に、目的の「ムクゲ」の木が立っており、もう薄ピンク(薄い赤紫?)色の花が咲きはじめていました。つぼみもまだたくさんあったので、シーズンはこれからという感じ。なんだかこのつぼみ、先がキュッとつままれているようで「小籠包」みたいだなと思いながら撮影です。人もいないので思う存分、写真を撮りまくりました。ムクゲの花といえば、開いているところを前(ちょっとだけ斜め)から撮るのが定番ですが、ちょうど朝日を受けて光が透けている裏側から一枚、そして普段あまり見かけないほぼ横からのアングルで数枚、撮影しました。朝からずいぶんと暑い仙台、あとで見たら朝の最低気温も26.5℃と、バッチリ熱帯夜だったようで、ちょっと外を歩いただけですぐに汗が噴き出してくるような暑さでした。日中も当然ながらとても暑い、熱気に押されるような感覚。まだ7月なのにこんなことで、8月になったらいったいどうなってしまうのかと心配になります。

2025.07.23

コメント(0)

-

昨日も真夏日、そして今日もさらに真夏日

7月22日(火)昨日の最高気温、35.2℃。真夏日でした。あぁ、暑い暑い・・・そして今日、朝の天気予報での予想は35℃。実際には・・・数字を見るだけでもうんざりしてしまう「36.1℃」でした。これが東北、仙台の7月の気温なのか信じられない山瀬はどこに行ったのか?・・・ですが、いま北海道はもっと暑かったりしています。いくら夏とはいえ、道内あちこちで軽く30℃を超えるなんて。西や南のほうでは38℃とか、自分では体験したくない暑さ、異常ですね。お昼も、あまり外へ出たくないくらいの暑さ、キツい直射日光・・・片平丁通りを歩いていると、裁判所の石垣から伸びたツユクサの先に、by OLYMPUS STYLUS XZ-2なんと!セミの抜け殻が。おそらく昨晩あたりに脱皮したものと思いますが、なぜあえてこんな不安定な場所を選んだのか?近くには、逆に石垣を数十センチ降りたところで脱皮した抜け殻も。降りて行くときはお尻からなのかあたまからなのか?あたまから降りて行って、ここぞと決めた場所でくるりと上を向いて背中をパカッと割るのか?毎年思いますが、セミはふしぎです。片平丁通りから東北大学の片平キャンパスへ入り、旧東北帝国大学理学部生物学教室標本園にある立派なムラサキシキブの木へ立ち寄ります。花の時期はとっくに終わっていますが、楽しみはいい具合に枯れた花とふくらみつつある実です。今日はラッキー、いいのを見つけました。きれいに花のかたちを残したまま茶色く枯れて、その足もと?では緑色の丸い実が育っています。あの、紫色のきれいな実になるのはまだもう少し先のことですが、今から楽しみです。

2025.07.22

コメント(0)

-

タチアオイは「梅雨を知らせる花」なんだって

7月18日(金)今朝の天気予報で、「タチアオイがてっぺんまで咲いてきたので梅雨明けが近い」的なことを言っていました。はて初耳だぞ、と思って調べてみたら「梅雨を知らせる花「タチアオイ」どこまで咲いた?」というウェザーニュースの記事(2017年5月29日付)梅雨入りの頃に咲きはじめ、てっぺんまで咲いて花の時期が終わる頃には梅雨明け、ということです。知らなかった。今日、東北地方南部の梅雨明けが宣言されました。平年より6日早く、去年より14日早い梅雨明けになったそうです。ちょうど朝の出勤時、ちょっと回り道して五ッ橋通りが折れ曲がって南から田町通り、西から七軒丁通りがつぶかる交差点へ立ち寄り、毎年たくさん花が咲く立葵を見に行ったところでした。by OLYMPUS STYLUS XZ-2花は咲き進み、てっぺんにまで達しているのを見て「梅雨明けももうすぐだなあ・・・」なんて思っていたら、ほんとうに梅雨明けしていたというオチ。

2025.07.18

コメント(0)

-

中古でpanasonicの超広角レンズ購入

6月14日(土)今日天気予報は「午後から雨」気温はそれほど上がらないものの、湿度が高いので熱中症に注意、といっていました。ちょうど昼時には弱めの雨も降ってきました。「超広角レンズ」私がもっとも使いこなしあぐねている?ジャンルのレンズです。カメラのキタムラで見つけた程度の良さそうな中古品購入を決意。仙台駅前の「買取センター」店舗へ届けてもらって受け取りに行きました。「登録している電話番号の下4桁をおねがいします」ああ、そんなのお茶の子さいさいさ!・・・○○○○です!「違います」・・・あれ?違う?どうして??「070で始まる番号で登録されています」・・・あ!これはPHS次代の電話番号だ!ということは、つまり・・・2005年(docomoのピッチからdocomoのケータイへ移行したとき)以前に登録してそのままだったということか。なんとか注文番号を見せて事なきを得ましたが、登録内容を再確認しておく必要があります。さっそくHPへログインしてマイページへ行き、登録内容を確認してみると、やっぱり情報がとんでもなく古かった。最新の情報に変更、電話番号は今の携帯電話番号に、そして住所も今の住所に更新しました。さて、この古い情報はいったいいつ登録したものだろう・・・状況は容易に思い出すことが出来ます。それはまだデジタル一眼レフを持っていない頃、高校生のときから愛用していたOLYMPUS OM-2 spot/programボディに装着して使うために、TAMRON SP 28-105mm F2.8 Aspherical IF (176A) を中古で購入する際に初めて登録したまま一度も変更、更新していなかった、というのがオチです。それでは、そのTAMRONレンズを購入したのはいつだったのだろう・・・?ありました!Google Blogger「shinodak-photostock」ブログの記事「TAMRON 176Aレンズについて」この記事にはけっこう詳しく状況が書いてあって、購入したのは2001年9月、購入価格は5%の消費税込みで65,940円。このTAMRONレンズはアダプトール2マウントで、アダプターを取り替えることにより多種多様なレンズマウントに対応可能という優れもの。当然アダプトール2のOMマウント用が付いたものです。まだデジタルカメラに手を染めていない頃から所有していたTAMRONのズームレンズ、期間は長いものの出番は数えるほどしかありません。もう少し活躍の場を与えてやってもよいかも。・・・と、はなしが逸れてしまいましたが、今回購入に踏み切った超広角レンズの話題に戻します。冒頭、「超広角レンズを使った撮影は苦手」・・・といいながら、気がつけば超広角レンズだけでも3本になってしまっていました。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO私の超広角レンズ所有歴、最初にまず「お試し」で手に入れたのが(マイクロでない)フォーサーズのOLYMPUS 一眼レフ機に装着するボディーキャップレンズ、BC-0980 9mm F8.0でした。ちょこちょこ試してみて、まあまあイケそうだと踏ん切りをつけていよいよ本格的な超広角レンズに手を伸ばします。それはKOWA PROMINAR 8.5mm F2.8。「歪みが極めて小さい」「直線が直線として写る」というのがウリのレンズでした。このレンズの最短撮影距離は20センチ。まあまあ寄れますが、もう少し被写体に接近して撮りたいという欲求がわいてきます。通常のレンズであれば、レンズとカメラマウントの間にエクステンションチューブを噛ませればよい。最悪でもクローズアップレンズを着ければ寄ることができますが、超広角レンズではいずれもほぼ不可能です。これは、基本性能として「グッと寄れる最短撮影距離」となっているレンズを手に入れるしかない。ということで今回のレンズ購入となったわけです。そのレンズは、Panasonic LEICA DG SUMMILUX 9mm / F1.7 ASPH.KOWAのレンズをすでに所有しているのに、あえてもう一本、超広角レンズを購入することにした理由、それはたった2点。ひとつは「軽量コンパクト」であること。もうひとつは「ハーフマクロ(0.5倍)相当の超広角マクロレンズと呼んでもよいほどの驚異的な最短撮影距離、9.5センチ。ただ、写りに関しては、逆光のときにゴーストやフレアがひどいとか、いろいろとマイナスな点も指摘されてはいます。基本的にどんより曇りの天気や薄暗い日陰で植物の超広角マクロ撮影するための導入ですので、それほど大きな影響はないものと考えておりますが、実際に使ってみて検証してみようと思います。

2025.06.14

コメント(0)

-

9年ぶりの再会

6月13日(金)金曜日の夜は、たいてい荒町(土樋)の「旬の味 伊藤屋」で晩酌するのが定番になっていますが・・・今日は、タイトルにも出したとおり「9年ぶりの再会」。お相手は、高校1年生、2年生のときに同じクラスだった同級生。9年前に会ったのは、高校卒業30周年の学年同窓会のとき。そのときも、「年に一回、仙台へ行くからそのとき」会おうと言っていたのに、とくに会うことはなく・・・今年4月に、2年生の40周年ということでクラスの数名が大阪で集まるということがあり、私は参加することができませんでしたがLINEのグループには入れてもらいましたので、9年前の約束がようやく実現することになった、というわけです。「いつも通っている店でいい」ということだったので、いつも晩酌している「旬の味 伊藤屋」さんで、ということになりました。いつもは「晩酌コース」ですが、今日は特別な席ということで「会席コース」をお願いしていました。午後6時前にお店に行って見ると、まだ現れていない。ほどなくして電話があり、「愛宕橋駅で地下鉄を降りたけれど、間違えて反対方向へ歩いてしまったので少し遅れるわ」と。数分後、ようやく登場。おお!おお! 久しぶり。そして特別な会席、始まりです。by SHARP AQUOS Sense9いつもなら、次々と出てくるお料理の写真を撮るところですが、午後10時すぎまで約4時間、高校時代の昔話から現在のようすまでずっと話が続いたので、最初に撮ったこの一枚きりとなってしまいました。お盆には帰省するので、またそのときにほかのクラスメートたちとも示し合わせて集まろう、ということになりました。~~~【旬の味 伊藤屋】ホームページ楽天ぐるなびのページ食べログのページ

2025.06.13

コメント(0)

-

7月に福山(広島県)へ出張、JR楽パック予約しようとしたら・・・/弾正横丁の土手、みごとに除草されてしまった

6月12日(木)来月末に広島県(福山)へ出張することになり、最近は宿を取るのがたいへんになっているので、はやめにおさえておこうといつものように楽天トラベルのWebページへ。仙台から福山へ行くには、飛行機を使うより新幹線で行ったほうがよさそうです。午後イチの用務開始時刻に間に合うには6時台の新幹線に乗っていかなければなりませんが・・・過去に一度だけ、JRと宿をセットにした「JR楽パック 赤い風船」で京都出張に行ったことがあったので、今回もそれで行こうと思ったら・・・目的地リストが「近畿」までになっていて、「中国・四国」「九州」などは選択肢に入ってない。東北が出発地だと、西へ行くには限界があるということか・・・しかたなく宿だけ探すことに。福山駅周辺で探してみると、けっこう宿が少ないことが判明。しかも、残り1部屋、とか2部屋、というきわどいところが多い。まだ一月半以上も前なのに・・・そんな中で、一泊5500円という破格の宿があり、駅から徒歩数分という良いロケーション。ここしかない!と見てみたら、残念なことに喫煙室しかも2部屋しか残っていませんでした。まあ、喫煙室に泊まることはちょいちょいあったし、一晩だけだからいいかと予約ページに書き込んでいて・・・それが昨晩のこと。どうも決定ボタンを押し忘れていたみたいです。今朝、予約取れてるかと確認してみたら・・・まだ取れてない!これはピンチ!!慌ててみてみたらまだ部屋が残っていたのでラッキーでした。しっかり評判の良い朝食もつけて予約することができてひと安心。ビジネスイン かぶたん~~~弾正横丁の西端、片平丁通りに突き当たるあたりから西へに向かって数十メートルにわたる道路の北側、歩道に面して土手が続いています。土手にはアジサイが植えられており、これから夏に向けて「ヒメヒオウギズイセン(姫檜扇水仙)」の花も咲き出す・・・はずですが、ヒメヒオウギズイセンは近年手入れや配慮がなされていないようで、雑草に埋もれてしまっています。今シーズンも、雑草が茂り放題、さらに最近ではドクダミの勢力が広がってきていてピンチです。もうそろそろ除草作業が入るか入るか・・・と思っていたら、ついに!by SHARP AQUOS Sense9きれいさっぱり、除草作業完了!・・・って、あっけなくサッパリしてしまいまってます。奥のほう、片平丁通りに出る丁字路手前にはかつて、ヒメヒオウギズイセンのオレンジ色の花が土手を覆うように咲いていたのですが、花はまだまだ先のアジサイだけを残して、あとはすべて刈り取られていました。刈られた雑草たちのなかに、もうすでに葉を出し始めているかもしれないヒメヒオウギズイセンがいたかもしれないのに。今年は花が見られるのか・・・?心配です。さて、この土手の東側では、地味にコモチマンネングサが黄色い花を咲かせており、ひそかに楽しみにしておりました。最近ようやくポツリ、ポツリと花が開き始めていたところだったのですが、こちらもきれいに取り除かれてしまっていて、なんとも残念無念・・・と思ったら、難を逃れて生き延びているものもわずかながらいました。このあとの弾正横丁土手、どうなりますでしょうか。

2025.06.12

コメント(0)

-

「通風」の可能性はかなり低くなった

6月11日(水)今日は朝からパラパラ雨が降っているような天気。日曜日の午後に突然(その前からあやしい前兆のようなものはありましたが)右足の甲が痛くなって歩行に支障を来すようになってしまいました。月曜日に整形外科へ行き、症状から痛風の可能性を疑われましたが、そのとき採取した血液の検査結果が聞けるということで、今日も整形外科病院へ。さて尿酸値はどうだったのか!・・・7.0 mg/dL 以上だと高尿酸ということですが、なんと!5.3。まったくの正常値でした。これで、痛風の可能性はかなり下がりました。気になる数値はCRP。これは細菌やウイルスに感染していないかどうかを判断するひとつの指標だそうで、基準値は0.30 mg/dL以下とされているのですが、それが今回の検査では0.78とやや高い。さらに、私の場合はふつうより白血球数が少なめで、基準値の下限である3,900 /μL ギリギリか、ときにはその下限以下になることもあるのに、今回は5,900と基準範囲内におさまっている・・・ということは通常より白血球が増えているということなので、これも細菌感染かなにかの可能性を示唆していると考えることもできます。とすると、なにかバイ菌が入り込んで炎症を起こしているのかも?・・・となり、今日はとりあえず抗生剤が出され、しばらくようすを見るということになりました。明日、明後日と、連続で酒の席が予定されています。とりあえず、尿酸関連の心配はなさそうですが、問題は未だに右足の甲が痛くてスタスタ歩けないこと。今日もらった抗生剤が効いてくれれば良いのですが・・・足は痛いものの、今日はお昼にがんばって外へ出ました。そのとききのこを見つけたので、一枚パシャリ。今日の写真は(ランチの記録を除けば)この一枚のみでした。by OLYMPUS STYLUS XZ-2

2025.06.11

コメント(0)

-

ますます腫れてきたような

6月10日(火)日曜日、とつぜん右足の甲を襲った激痛と腫れ・・・by SHARP AQUOS Sense9昨日のようすからさらに悪化しているように見えます。どこからどこまでが赤いのか、もうわからなくなってます。足の甲全体がふくれてしまっているみたいです。血液検査の結果は明日聞きに行きますが、もしかしたら尿酸値が高い!と出るかも・・・もうビールは飲めないのか?レバニラは食べられないのか?とりあえず、明日整形外科で所見を伺ってから、対処を考えることになるでしょう。~~~日曜日に機種変更して入手したスマホ、SHARP AQUOS Sense9。上のような腫れた足の写真しか撮ってない・・・それはともかく、だいたいデータやアプリの引っ越しも落ち着いて、今日はホーム画面の壁紙を設定してみることにしました。この機種のディスプレイは6.1インチサイズ。そして解像度は1080x2340ピクセルという仕様のようです。そこで、最近撮影した「暗め」の写真を壁紙にしようと考えました。今月1日、大年寺山へ行ったときにE-M1 Mark IIIとOM 135mm F4.5マクロのコンビで撮影したオヤブジラミの写真をチョイス。ちょうど縦長でも対応可能で、バックは暗めの深緑。よし!けっこうイイ感じ・・・と思ったのですが、実際に壁紙に設定してみたらby OLYMPUS STYLUS XZ-2・・・ただのちょっとムラがある深緑の壁紙に。アプリのアイコンの隙間からチョロッと顔を出しているのが、ぜんぜん目立ってない。次に壁紙を変えるときは、もう少し被写体や配置、大きさなどをよく考えて用意しようと思いました。

2025.06.10

コメント(0)

-

つ、通風?

6月9日(月)昨日の午後から急に右足の甲が痛くなって、歩くのが困難な状態に。じつは数ヶ月前にかかとあたりが痛くなり、おさまったと思ったら外側のくるぶしあたりが痛くなり、またおさまったら前のほうへ回ってきて最終的に足の甲のまんなかあたりがいままでにないほどの傷みに、という経過をたどっていたのでした。昨日の夜には「ポチッ」と赤くなってきていたりして不穏なムードが高まっていました。そして今では、昨日より赤い部分の面積が拡大、心なしか腫れてきているようにも見えます。by SHARP AQUOS Sense9, SH-53Eこれはもしかしたら、11年前(2014年)のバレンタインデーに負傷して骨にひびが入ったアクシデントの影響が時間差で表れてきたのか?とも思ったので、富沢にある当時通った整形外科「かめやま整形外科」へ行ってみることにしました。歩くのは大変ですが、車の運転はとくに問題ないので、車でバイパスを降りて富沢へ。駐車場には空きがけっこうあったので、それほど混んでいないのかと期待して入ったら、中には患者さんがたくさん待っている、という状態でした。そうか、ここは整形外科。自分で車を運転して来る人は少ないのかもしれません。11年ぶり・・・予想はしてましたが、カルテは残っていなかったので、新患扱いです。けっこう待ってようやく呼ばれ、話をすると「痛風の可能性がありますね」・・・つ、痛風だって!?まったくの予想外だったのでびっくり。痛風・・・プリン体?尿酸値?とりあえず、今日はレントゲン撮影と血液検査のための採血。痛み止めの薬と湿布を処方してもらってとなりの薬局へ。こちらのほうでは11年前に来たことが記録として残っていたようです。いまのところ、長距離を歩くのは極めて困難、事実上不可能という状況です。これからいったいどうなっていくのか、不安は募ります・・・しかし、昨日入手したSHARP AQUOS Sense9で最初に撮影したのが私の右足だったとは・・・ちょっぴり残念。

2025.06.09

コメント(0)

-

スマホ機種変更しました

6月8日(日)最近花が咲きはじめたコモチマンネングサ。ちょくちょく弾正横丁沿いの土手でチェックしています。しかし最近この土手も、ドクダミが勢力を拡大してきていて、もともとこの時期ジャンジャン茂るイネ科の「雑草」たち以上に幅をきかせてきている印象があります。そのドクダミの合間に辛うじて花を咲かせているコモチマンネングサ。by OLYMPUS STYLUS XZ-2初めて見つけたときは、むしろこちらが主役という感じだったのですが、今やもうドクダミの天下です。しかしそうこうしているうちに、この土手も除草作業の魔の手が襲うことでしょう・・・~~~使い始めて2年を過ぎたスマホ、SHARP AQUOS Sense7。もともとアンテナの受けが弱い気がしていたのですが、アプリの立ち上げ時間も極端に長くなっている気がしていました。くるくるしながらなかなか立ち上がらない。ついに、「接続が確立できませんでした」というメッセージが出るに至りました。このように、アプリの動作や切り替え、立上げ、通信に関するフラストレーションも限界にきており、もう買い換えだなと考えていたので先日チラッとヨドバシのスマホコーナーを覗きに行ったりして、Google Pixelの新しいヤツ(Pixel 9)が出たために激安になっていたPixel 8aという機種を勧められましたが、バッテリーの持ち時間に不安があるのと、持ってみたときのフィット感(つまり外形、形状)がなじまなかったので、「次に乗り換えるならやっぱりAQUOSのSense9だ」という意思が固まってきました。そしてついに、今日仙台駅周辺まで歩いたついでにヨドバシへ、そしてdocomoのスマホコーナーへ行って「機種変お願いします!Sense9 一択です!」と、乗り込んでいきました。在庫がある色が「黒」か「ピンク」ということだったので、迷わず「黒、おねがいします」残り一台でした。あぶない!いろいろと手続きをして、無事あたらしいスマホを手に入れました。気を良くして片平へ戻ろうとしたら、右足の甲がどうにも痛い。戻って来てからようすを確認してみても、とくに腫れたり赤くなったりはしていない。しかし夕方頃になって、もう一度みてみると、2センチほど丸く赤くなっていました。ありゃこれはヤバいのか?なんとか車で帰宅。あらためてみてみると・・・ちょっと広がってきてる?これは明日、整形外科へ行って診てもらうことにしましょう・・・

2025.06.08

コメント(0)

-

「菓匠 宮城野」の期間限定

6月7日(土)今日は日中ほとんど車での移動、歩くこともほぼない過ごし方だったので、夕方から歩数稼ぎの散歩に出ました。一度は訪れてみたかった国分尼寺へ行ってみました。しかし、立派な本堂があるふつうのお寺、という感じでした。薬師堂駅を通過して薬師堂(陸奥国分寺跡)へ。ちょっとウロウロ歩いて、ちょこちょこ写真を撮影、そして帰ります。「仙台菓匠宮城野」で、そろそろ夏限定の「檸檬ロール」が出始めているかもしれないな、と思いながら行ってみると、すでに閉店していました。時刻は18時3分、閉店時刻はなんと18時。つい今し方店を閉めたところではないか!・・・よく確認しておけば良かった。しかも・・・by SHARP AQUOS Sense7ああ、すでにもう販売開始している。「もう食べましたか?」ああ、まだ食べていません。

2025.06.07

コメント(0)

全4174件 (4174件中 1-50件目)